Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

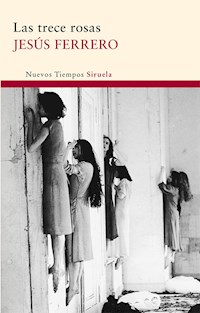

«La voz de Jesús Ferrero se distingue por su pureza, la fuerza de su imaginación, la suavidad de sus tonos y su riqueza. En la madurez de su vida y su talento, este autor de una considerable obra novelesca tan sutil como refinada, desencadena en Las trece rosas las ráfagas de la historia, la verdad y la emoción. Hay que agradecérselo. Yo se lo agradezco de todo corazón». JORGE SEMPRÚN Agosto de 1939, tiempos de la primera posguerra. Trece mujeres, casi todas menores de edad, son detenidas, juzgadas y ajusticiadas. Tras su muerte, empezaron a ser llamadas «Las trece rosas». Así comienza la leyenda que da cuerpo a esta novela, en la que Jesús Ferrero vuelve a sumergirse en las fuentes de las que surgen los mitos, para dar vida a trece conciencias que parecían normales, y que en muchos aspectos lo eran, pero que encarnaron una terrible paradoja: a la vez que dejaron un rastro imborrable, fueron prácticamente borradas de la historia. Huyendo del drama político y el reportaje, Ferrero configura Las trece rosas como una novela coral en la que participan por igual la memoria y la imaginación. «Jesús Ferrero ha escrito una hermosa novela.» J. Ernesto Ayala-Dip, El País

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ÍNDICE

Cubierta

Portadilla

Preludio con saxofón

I La ronda nocturna

Avelina

Joaquina

Pilar

Blanca

Ana

Julia

Virtudes

II La casa del sol naciente

Elena

Victoria

Dionisia

Luisa

Carmen

Martina

El Ruso

III El cofre de las alucinaciones

Nero

Antígona

Amaranta

Soledad

Prima Pepa

Don Valeriano

Muma

IV La noche de las dos lunas

María Anselma

María

El Pálido

Juan y Quique

Extraña flor

Benjamín

En una estación del metro

Agradecimientos

Créditos

Las trece rosas

A trece caras surgidas de la multitud

Preludio con saxofón

Se hallaba ante su ventana preferida, desde la que podía ver la gran película del mundo.

Ante él se extendía un panorama de trigales verdes y casas decrépitas, bajo una lluvia leve que coincidía con el sol. Hacía tiempo que no observaba fenómenos atmosféricos tan sorprendentes y se preguntó si no serían efectos especiales. Luego vio dos camiones cargados de hombres que pasaban por detrás de los eucaliptos y enfilaban la carretera. Exactamente igual que todos los días. Si aquello era una película, y para Damián no podía ser otra cosa, ¿qué sentido tenía repetir todos los días la misma escena? Cabía pensar que tanta insistencia iba a encarecer mucho el rodaje. Ni siquiera en Hollywood repetían tanto las escenas, y eso que allí eran muy perfeccionistas.

Tres cosas pensaba Damián cuando intentaba explicarse por qué insistían tanto en lo mismo: o bien el director era un inepto, o bien lo eran los actores, o bien todos a la vez. De forma que la escena nunca acababa de quedar bien y había que volver a repetirla.

Sin duda el cine ya no era como en las películas de antes de la guerra, pensaba Damián. Ahora el cine se proyectaba sobre una inmensa pantalla tan grande como la tierra y el cielo, y casi todas las películas eran absurdas. Ya no se hacía cine con un poco de cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba viendo aquel plano panorámico de Las Ventas? ¿No era para volverse loco?

–¡Damián! –gritó una mujer de aspecto fiero y bata gris.

Damián se dio la vuelta y supo que ella iba a añadir:

–¿No te he dicho que no te acerques a esa ventana?

De haber sido aquel lugar el paraíso, Damián pensaba que la ventana en cuestión, que tenía forma triangular y que se hallaba aislada de las demás, habría representado el árbol del bien y del mal. Estaba prohibido acercarse a ella, pero además se hallaba lo suficientemente alta como para que ningún enfermo, salvo él, consiguiera mirar por encima del alféizar.

Desde allí podía ver también un trozo del patio de la cárcel de mujeres, siempre abarrotado de reclusas. Observar aquel remolino le daba placer y vértigo: era la parte más extraña de la película y también la más emocionante, y daba la impresión de que el director había puesto mucho empeño en ese ángulo de la escena, en el que exigía una constante y multitudinaria presencia femenina, y donde había perdidas, entre la masa, algunas bellezas que se le antojaban memorables, de las que el director no estaba sacando partido, y que parecían centellas deslizándose entre árboles andantes como los que veía Macbeth.

La enfermera acababa de irse a otra planta y Damián volvió a su ventana. Iba siguiendo con la mirada los pasos de una de las reclusas cuando empezaron a llegar hasta él los versos de una canción que cantaba una niña del pabellón y que hablaba de la verde oliva y de un moro que había cautivado a mil cautivas. Las cautivas de la canción eran tres, pero, por razones nada extrañas, la niña decía mil.

Damián se acababa de apartar de la ventana cuando la niña repitió:

–A la verde, verde,/ a la verde oliva,/ donde cautivaron/ a las mil cautivas./ El pícaro moro/ que las cautivó/ abrió una mazmorra,/ abrió una mazmorra,/ abrió una mazmorra,/ abrió una mazmorra,/ abrió una mazmorra...

–¡Y allí las metió! –rugió Damián.

La niña se calló, pero por poco tiempo.

–¿Y las metió a las mil en la misma mazmorra? –acabó preguntando.

Damián volvió a mirar hacia el patio.

–¡Sí! –exclamó lleno de convicción.

De noche el manicomio se llena de rumores sordos que se mezclan con los de la cárcel. Desaparece el tiempo y se borra el espacio: todo es oscuridad en presente. Es entonces cuando Damián siente el espíritu de la noche, acariciando sus cabellos y su piel, atravesando su cráneo y llegando a su cerebro.

Damián cree que el espíritu de la noche es más libre que el viento y mucho más libre que las tormentas, que nunca escapan a la ley de las causas y los efectos. También cree que es más libre que la muerte, que la vida y que el deseo, y más libre que la conciencia y la inconsciencia. Y aunque él lo llame el espíritu de la noche, Damián cree que es un espíritu sin nombre porque no quiere tenerlo y porque no lo necesita. También cree que el espíritu está ahí siempre, cuando llega la noche, discurriendo entre los cuerpos y las almas a velocidades de pesadilla, y recorriendo en un instante dimensiones inmensas con su casi imperceptible ulular.

En su cuerpo serpenteante y agilísimo, que se va desplazando por las extensiones de la oscuridad como una corriente marina, van quedando las frases de la noche, según piensa Damián. Frases dichas en trenes, en andenes, en coches, en caminos y carreteras, en casas, en escuelas, en cines y teatros, en casas de prostitución y casas de oración y casas de beneficencia y casas de humillación. Como serpentinas invisibles, las frases se van prendiendo al espíritu de la noche, y el espíritu las arroja a dimensiones cada vez más hondas donde son olvidadas para surgir más tarde, iguales a sí mismas, en otro lugar del espacio y el tiempo. Y algunas noches, el espíritu se complace en emitir ruidos que parecen de saxofón, mientras vomita palabras cada vez más delirantes o cada vez más razonables:

–Rezad, porque como dice San Juan, llegaré a vosotros como un ladrón, y no sabréis ni el día...

–...ni la hora.

–En medio de la noche o del día llegaré, en medio del sueño, o cuando practiquéis fornicación.

–¿Y María?

–La acaban de detener.

–Tened fe, que la fe mueve montañas.

–Curiosas las cartas. Primero la Muerte, luego el Loco, luego la Rueda de la Fortuna, luego la Luna.

–¿Qué significan?

–Significan que la noche nos envuelve, significan que nos llevan aguas cada vez más turbulentas. Significan que nos vencen las fuerzas de la noche.

–¡Qué aire tan frío!

–Es el aire de la noche, es el aire de la muerte. Y es un aire que lleva fiebre, y es un aire que lleva sangre...

–¿Y ese ruido?

–Ha sido un tiro.

–¡Dios mío! ¿Quién ha disparado?

–El niño.

I La ronda nocturna

Avelina

Blancas y azules, las montañas se recortaban contra un cielo de cinabrio. Mas aquí, los pinos negros y atormentados crecían al borde de la barranca, como en una pintura china que no apaciguara por su extraña profundidad. Una profundidad que no dependía de los pliegues que hacía la sierra, ni de sus valles silenciosos y paralizados que se iban perdiendo a lo lejos en un mar de niebla, pues parecía depender más bien de la atmósfera y de los tonos cambiantes del cielo, que convertían el horizonte en una escalera de colores que tendía a enrojecer mucho en su centro. Un cielo enfermo y a la vez glorioso, que llegaba antes al fondo de la mente que a los ojos.

Olía a flores recientes y el arroyo discurría rápido entre los cantos blancos y los juncos. Ya cerca del pueblo, formaba una cascada, desaparecía bajo la roca unos cincuenta metros, y volvía a surgir a la superficie para derramarse y encharcar la alameda antes de pasar bajo el puente. Parecía un arroyo necio y ansioso que nunca hubiese aprendido a dominar sus aguas porque le faltaba vocación de río y porque lo suyo era entregarse a la locura todas las primaveras, antes de desembocar desordenadamente en su hermano mayor, ya cerca de la isla del cuco.

Los árboles que rodeaban el arroyo llevaban otra vibración en sus troncos, y parecían árboles locos. Tampoco tranquilizaban. La mirada y el oído reposaban más cuando se detenían en la hondonada verde que se hallaba tras el arroyo y de la que surgían rocas blancas y grises, redondeadas por el viento. Benjamín y Avelina la llamaban el jardín de piedras. Solían ir a menudo a aquel lugar y en él permanecían hasta que empezaba a anochecer hablando de sus vidas y poniéndoles nombre a las rocas. La piedra que se hallaba junto al manantial se llamaba la Roca Que Habla, la que se hallaba junto al olmo la Roca Que Calla, y la que se hallaba junto a la barranca la Roca Que Mira... Más allá estaban también la Roca Que Piensa, la Roca Que Quema, la Roca Que Silba y la Roca Que Tiembla... Habían decidido ponerle nombre a todas las rocas del páramo, pero no tenían prisa.

Avelina, a quien solían llamar la Mulata por el color de su piel y sus ojos negros y brillantes, tenía una voz grave y vibrante que la hacía parecer más mulata todavía.

–¿Y si nos fuéramos a dar un paseo? Te sentará bien... –dijo ella.

–De acuerdo –respondió Benjamín–. Pero no demasiado lejos...

–Sólo hasta el bosque...

Benjamín tenía diecinueve años y había sido tuberculoso. Todo en él trasmitía fragilidad concentrada y deseo de hacerse entender rápido. No podía permitirse ejecutar tantos movimientos inútiles como los demás y tenía una gestualidad suave, escueta y decidida, que a Avelina le parecía más expresiva que las palabras.

Siguiendo el camino de la sierra, acabaron llegando a un bosque donde, según decían, había lobos. Aunque más que lobos, lo que había en aquel gran robledal de árboles tan viejos como las piedras que sobresalían, aquí y allá, entre los yerbajos, era desolación.

A pesar de su tranquilidad pétrea, de paisaje que se había mantenido fiel a sí mismo durante siglos, aquel lugar parecía un territorio de lucha, una región sangrienta, que mostraba toda su potencia al atardecer, cuando el cielo se cargaba de ira y los buitres evolucionaban como amenazas cada vez más cerradas entre los árboles.

–¿No nos estarán oliendo a nosotros? –preguntó Benjamín mientras contemplaba los pájaros de cuello pelado.

–Confío en que no –dijo Avelina.

Ninguno de los dos detectaba el menor olor a putrefacción; muy al contrario, las fragancias que exhalaba el bosque resultaban balsámicas. Olores dulces, viejos, agrios, húmedos, secos, frescos, ardientes, apagados... Olores nobles que delataban como mucho la corrupción vegetal, que nunca es tan abominable como la de la carne.

Continuaron avanzando entre los robles hasta que llegó a ellos una ráfaga de aire pestilente. No mucho después salieron a un claro cubierto de helechos. Allí se subieron a un montículo y vieron que los buitres estaban devorando un toro muerto.

No era un toro bravo, era un semental negro y grande, y parecía que había muerto a balazos.

Benjamín miró con inquietud a su alrededor. O bien la luz había cambiado, o había cambiado su mirada. De pronto no había matices en la arboleda. Por un instante, vio el lugar, más que iluminado, quemado y detenido. Los árboles estaban muertos, la hierba, las piedras, los pájaros que planeaban sobre las copas también estaban muertos aunque se movieran. De ese estado pasó a otro no menos inquietante: ahora todo eran detalles en el bosque, detalles infinitos en los que uno podía perderse para siempre, como en un rompecabezas de dimensiones impensables, y en el que cada pieza ocultaba un mundo de tinieblas y de luces fulminantes.

–Sé dónde estamos, pero ya no me ubico como antes –dijo Benjamín.

–Cinco años en un hospital desorientan a cualquiera –comentó ella.

–Supongo que ésa es la razón –añadió él con cara de preocupación.

Los dos tomaron el camino de la izquierda y bajaron hasta el lugar donde el río se encajaba entre peñascos abruptos. Allí se subieron a una roca, desde donde vieron pasar un tren lleno de soldados. Unos parecían ausentes y otros borrachos e iban cantando canciones bélicas. Semejaba el tren de los locos perdiéndose en un horizonte cada vez más rojo y abrasador. Al otro lado de la vía, seguían viendo el río y la isla del cuco. Más allá de la isla, sobre una colina, se hallaba la casa del inglés, que llevaba cerrada desde los primeros días de la guerra.

–¿Y si entramos? –preguntó ella.

–¿Crees que podremos?

–Nada perdemos por intentarlo.

Cruzaron la vía, después el puente y subieron por la rotonda de grava que precedía a la entrada principal. Rodearon la casa por la derecha hasta que Avelina descubrió, en una de las torres, una ventana que parecía entreabierta. Escaló hasta ella y consiguió entrar en la casa. Ya en el interior, corrió hacia el vestíbulo rasgando las telarañas y abrió la puerta principal para que entrase Benjamín.

Nada más pisar el vestíbulo, Benjamín tuvo la impresión de que entraban en un mundo sepia, lleno de almas muertas color sepia, que se deslizaban bajo una atmósfera sepia, entre cuadros y estatuas sepia, que parecían erguirse como los últimos y callados testigos de un mundo sepia que había huido con la intención de no volver.

Luego vio ascender a Avelina por las escaleras que formaban una elipse. Iba como una Pavlova agilísima, segando las vetas de luz y polvo que formaban las claraboyas, y al seguirla tuvo la impresión de que se dirigían al centro de un deseo más que al centro de la casa.

Más tarde la vio atravesar los claroscuros del pasillo, que iban formando ante sus ojos una sucesión de secuencias en las que su espalda, sus glúteos y sus piernas, realzadas por el vestido, de caída líquida y lisonjera, cobraban un protagonismo que nunca habían tenido hasta entonces.

Las luces y las sombras creaban en los dos intrusos la sensación de que iban pasando por las diferentes casillas de un tenebroso y luminoso juego de la oca, y empezaron a entregarse a las risas histéricas mientras cruzaban un nuevo pasillo, que parecía no acabar nunca y en el que se sucedían las puertas cerradas. Había cuadros con barcos y cocoteros y damas con abanico, robustos negros de ébano, lámparas fastuosas, camas faraónicas... No se sentían solos, los objetos de la casa los acompañaban y daba la impresión de que agradecían la presencia y las caricias de los visitantes, que les devolvían la ilusión de la vida. Como también parecían agradecer las carcajadas que recorrían como espíritus alegres la casa, diluyendo con su frescura aquellas penumbras casi mineralizadas.

En una salita azul, desde cuya ventana podía verse el jardín de piedras, había un gramófono y discos de Gardel. Avelina puso un disco y estuvieron bailando un rato, muy juntos y muy silenciosos.

Tras el baile, entraron en una alcoba donde reinaba una cama con dosel. Avelina se sentó sobre la cama, dejando, al deslizarse sobre la colcha, que su falda ascendiera hasta las bragas.

Benjamín contempló con placer sus piernas, largas y delicadas, en el esplendor de sus diecinueve años. Se acercó a ella y empezó a besar sus orejas y su cuello.

–Eres una diosa negra y estás más viva que una pantera.

¡Una diosa abisina! ¡Una pantera negra exhibiendo su piel brillante, que tiene además delante a un poeta dispuesto a retratarla en su mejor momento! ¡Una reina de Saba con un Salomón encantador y enfermizo!

–Me daría igual morir mañana mismo, Mulata, después de lo que estoy sintiendo a tu lado. Dios mío, yo creía que mi alma se había achicado como una avellana y ahora resulta que no le veo el término... Espero no estar volviéndome loco, pero...

–¿Sí?

–...pero me he ensanchado... Es como si entendiera por primera vez la vida desde su fondo... La vida tiene un fondo... Sí, un fondo que discurre por debajo... ¿Ese fondo nos puede abandonar alguna vez, Mulata? ¿Algo o alguien nos puede arrancar de ese fondo?

–Abrázame.

La abrazó. De pronto estaban los dos en un mismo remolino. Ascendían y descendían lentamente, por el hilo mismo de su diferencia, y en ese hilo convergían y se volvían a abrazar.

Llevaban un rato en silencio cuando Benjamín propuso:

–Digamos cosas que no nos hayamos dicho nunca.

–De acuerdo. Empieza tú.

–Creo que nunca te he dicho que me gustaría pasar por la vida como un animal invisible.

Avelina le miró asombrada, abriendo sus ojos negros.

–A mí me pasa lo contrario...

–No importa. Los opuestos se juntan... –dijo él.

Avelina se tendió nerviosa sobre la cama y añadió:

–Es una tendencia en mí que no siempre se manifiesta. Aquí, en el pueblo, he sido muy discreta, pero sé que me gusta el protagonismo.

–¿Dónde?

–En la vida... Me gusta entrar en el alma de los demás, me gusta ocupar un espacio en ella...

–Eso ya lo sospechaba.

–Pues ahora tienes la confirmación de tu sospecha.

Regresó el silencio. Avelina lo rompió diciendo:

–Me voy a Madrid.

–¿Por afán de protagonismo?

Negó con la cabeza.

–Por obligación.

–Allí te conocen mejor...

–Lo sé, pero mi padre me ha aconsejado presentarme de inmediato... –dijo ella.

–¿Para entregarte a la policía?

–Sí. Cree que puede hacer algo por mí y que es mejor así...

–Permíteme que lo dude...

–Yo prefiero no dudarlo. Me marcho el lunes...

–No te dejaré...

–Huiré cuando duermas.

–Entonces no me dormiré.

Avelina volvió a estallar en carcajadas. Fascinado y ofendido, Benjamín escuchó sus risas que, multiplicadas por el eco, le creaban el efecto de que todas las estatuas y los bustos de la casa se estaban riendo de él.

En esa situación estaban cuando Avelina miró los ojos de Benjamín con la voluntad de perderse en ellos. Ojos de un gris azulado, brillantes como los de un gato hambriento. Una no sabía lo que tenían los ojos humanos para cautivar tanto en ciertos momentos. Una no sabía qué tenían los ojos del amado. Avelina podía pensar que los ojos del amado tenían, más que fuego, vacío. Un vacío tan elemental y tan definitivo que producía vértigo. Una no sabía lo que tenían los ojos del deseo. Por un lado le parecían ojos que trasmitían un hambre más honda que la memoria que teníamos de nosotros mismos, y por otro lado veía en ellos la gloria, veía en ellos la línea, tejida de sofoco y de suspiros, que la conducía al estremecimiento.

Nada podía emborracharla más, nada podía trasportarla más que los ojos del deseo en él, y sobre todo cuando eran reflejo de su propio deseo y el mundo se cerraba herméticamente en torno a ellos, creándoles la ilusión de la redondez.

Los ojos, sí, pero también las manos de Benjamín discurriendo por sus piernas y su espalda y su cuello, configurándola en sus más temblorosos y precisos contornos, ablandándola, endureciéndola, diluyéndola...

Tendida de espaldas sobre las sábanas, Avelina no pudo evitar pensar en Madrid, en lo que podía estar pasando en Madrid. Dudas, intrigas, venganzas, penas, prisiones, vergüenzas... El final de una pesadilla y el comienzo de otra. Pero Madrid estaba todavía lejos. Lejos sus escombros y lejos sus cenizas.

Volvió al presente, a su presente, a aquel cuarto, a aquella cama, a la mano que la acariciaba, a las sábanas suaves, a los cortinajes que ocultaban la ferocidad del mundo, a sus besos, a su boca, a su posesión y su entrega, a sus pensamientos, a sus recuerdos, a su oscuridad, a esa oscuridad que a veces se apoderaba de su mirada y que llegaba a ella como un miedo que parecía deseo (o como un deseo que parecía miedo).

–Tengo la impresión de que vamos a sufrir, Mulata. Es como para pensar que continúa el fin del mundo –dijo Benjamín.

–Es como para pensarlo pero ya sin ansiedad... Tú no sabes, corazón, cuál va a ser tu suerte. Eso nadie puede saberlo: ni siquiera los suicidas. Y no creo que nuestras vidas estén siendo más desdichadas que las de los que llegaron antes que nosotros... No sabemos lo que nos pasará si nos enfrentan a lo peor, no sabemos lo que haremos y diremos en ese trance, no lo sabemos, Benjamín. Nadie lo sabe y nadie quiere saberlo.

Fue un instante en que el tiempo les pareció a los dos una sustancia aplastante, en la que podía caber la ansiedad, pero en la que casi no cabía el deseo. De esa angustiosa cuerda floja pasaron a danzar en un suelo más firme y menos estrecho, que se prolongaba más allá de ellos como una tierra prometida.

Llevaban una hora compartiendo el mismo techo y ya creían que habían estado siempre allí, bajo aquellas penumbras tan acogedoras. Benjamín miró su cuello, sus ojos: dos lagos negros. Su cuerpo olía a mujer y a verano, sus pechos eran dos manzanas de carne, de un manzano que sólo daba frutas carnales. Acerca otra vez los labios, pensó, acércalos. Los labios. Sí, sabes lo que estoy diciendo. Los ojos hablan más que los labios. Acércalos, Mulata. Tus labios, acércalos sólo un poco. Un gesto, un leve gesto y los devoro. ¿No vas a hacerlo?

Sintió que su rostro le atraía como un imán de fuerza muy superior a la suya y estrelló una vez más sus labios contra los de Avelina.

–Tienes los ojos más oscuros y más profundos que he visto –susurró él.

–Parece que hablases desde otra parte.

–¿Y tú?

–Yo también. No puedo evitar pensar que mañana seremos otros.

–¿Qué quieres decir?

–Que no vamos a poder estar una eternidad aquí, bajo estos techos y estos ángeles y este olor a antes.

Le dio la razón y descendió hasta los labios de abajo y sollozó de dicha mientras estrechaba sus piernas y besaba el triángulo negro: dos alas de golondrina guiando su lengua hasta el rubí palpitante, que se fue haciendo accesible según iba apartando los labios.

Pronto el cuarto se convirtió en la cámara de los sollozos. Las estatuas volvían a temblar. ¿Hacía cuánto que no llegaban sollozos desde el cuarto aquél? Sollozos hondos y vivos, que descendían por las escaleras e iban a morir al vestíbulo. El aire vibraba más que antes y daba la impresión de que los negros del pasillo y las diosas de la escalera iban a echarse a bailar.

Dos días después, Avelina emprendió su viaje a Madrid.

Mientras el autobús se iba acercando a la capital, Avelina se entretuvo recordando aquel sábado de julio de 1936 en que Madrid era una ciudad dedicada a la brisa. A la brisa de los rumores, a la brisa de los automóviles que cruzaban la Gran Vía, a la brisa de los expresos, que dejaban al alejarse una ola de pañuelos, a la brisa que se llevaba las risas de las muchachas en flor, aquel verano tan numerosas.

Y, de pronto, un viento muy frío, que iba envolviendo la ciudad por ráfagas sucesivas, hizo que todos olvidasen la brisa: la brisa de las conversaciones frívolas que hasta hacía un momento mantenían en las terrazas de los cafés, la brisa indefinible de esos sábados que se prometen largos y en los que quisiéramos que el sol se mantuviera la eternidad entera sobre la línea del horizonte.

Avelina recordaba que en tan sólo unas horas la gravedad se había impuesto en toda la ciudad. Fue un cambio tan brusco que parecía imposible explicarlo, en parte porque se trataba de una metamorfosis muy veloz y muy compleja, acelerada por la noticia de que se había producido un levantamiento militar.

Tan sólo cuatro días después, el 20 de julio de 1936, la ciudad había vuelto a cambiar, según recordaba Avelina, y de la agitación había pasado a la inmovilidad general. Las avenidas, los bulevares, los paseos, las calles, las plazas parecían un inmenso escenario cinematográfico del que hubiesen desaparecido todos los actores. También las piscinas estaban vacías, y se mostraban como parajes desolados y sumidos en una aplastante melancolía.

El calor era intolerable y llegaban desde los alrededores de la plaza de España rumores cada vez más preocupantes. Al amanecer del día siguiente se desató sobre la ciudad una verdadera tempestad de acero, y ya no quedó otro remedio que abrir mucho los ojos. La guerra era una realidad plena, y estaba a las puertas de Madrid.

Se había iniciado el suplicio de las agresiones artilleras, que iba a durar hasta el final de la contienda, e iba a empezar el de las aéreas, pero Avelina recordaba que la vida, en lugar de congelarse, había adquirido una aceleración inaudita. Los cines y los teatros estaban siempre a rebosar, así como los cafés, y los extranjeros tardaban algunos días en comprender que aquello no era una alucinación. Alguno de ellos murió antes de despertar del sueño en alguna esquina de la Gran Vía.

Avelina no había olvidado que por aquel entonces se hablaba mucho de la caída de un obús sobre un hotel en el que había un dancing. Contaban que toda la fachada principal se había derrumbado pero que la gente había seguido bailando en la sala, y los transeúntes podían ver desde la calle a las parejas de danzantes y a la orquesta, que tenía un músico negro y que atacaba rabiosamente con todos sus metales.

Casi tres años después de iniciarse la guerra, el batallón de San Quintín entraba en la ciudad con su vanguardia magrebí y el general Francisco Franco daba por concluido el litigio. Fue por esos días cuando, aconsejada por su madre, Avelina buscó refugio en el pueblo, donde había pasado junto a Benjamín los días más felices de su vida.

El autobús llegó finalmente a Madrid, que parecía una ciudad iluminada por luces sin alma. Muros ennegrecidos, rostros ennegrecidos bajo penumbras más densas que el rencor, niños pedigüeños, olor a miseria...

Y sin embargo, buena parte de la ciudad estaba todavía en pie, y no sólo la puerta de Alcalá, que había mermado considerablemente y que se hallaba rodeada de escombros. La misma calle Alcalá, ennegrecida y fría, también había sobrevivido, y habían sobrevivido los árboles de la Biblioteca Nacional, y si bien algunos habían recibido la caricia de la metralla, sus raíces ni siquiera se habían enterado de la contienda.

Al bajar del autobús y pisar la calle, Avelina no acertó a situarse y hasta creyó que estaba perdiendo su proverbial sentido de la orientación. Zarzas, malezas, jarales, farolas, coches, cables. Pinos, encinas, robles, escaparates, tranvías, vagones de metro... Arroyos, juncos, gavilanes, cines, teatros, paradas de autobuses. Cigarras, abejas, avispas, peatones, policías, banderas...

Mientras avanzaba por la ciudad como un can desconfiado, los lugares por los que había deambulado con Benjamín se mezclaban todavía en su retina con las luces y las sombras de Madrid, y veía búhos en la Gran Vía, y escuchaba ranas en la calle Alcalá, y tenía que espantar a los buitres en la calle Montera o huir de los toros negros que pastaban en el Jardín Botánico. Al llegar a su calle, Avelina vio que su padre la estaba esperando junto al portal y se fue acercando a él, cada vez más asustada por las alteraciones de su visión y lo extraños que le parecían sus propios pasos, sus propias piernas, avanzando por una acera que tendía a hacerse interminable, como en las peores pesadillas. Y allá al fondo, sobre la línea de un horizonte de casas ennegrecidas, la mirada de su padre, más extraña aún que sus pasos.

Siguió avanzando y continuó sintiendo que no llegaba nunca a un destino que parecía al alcance de la mirada pero no de sus pasos, como si el espacio se estirase mientras ella precipitaba, con rabia y con angustia, el cuerpo hacia delante. Cuando llegó ante la cara lívida de su progenitor, pensó que parecía Abraham antes de levantar el cuchillo.

–Será mejor que te entregues ahora mismo –acertó a decir él con palabras que parecían cabalgar unas sobre otras en busca de una imposible imprecisión que delataba aún más su sentido.

–Como tú digas –susurró Avelina. Era una frase hecha, que le llegaba desde muy lejos y que de pronto sintió que no era suya.

–Cuanto antes te presentes, antes te dejarán en paz –añadió él. Avelina lo miró y le pareció que sus ojos querían huir hacia dentro pero que no podían, como si alguien les hubiese cerrado las puertas de la retina, obligándolos a permanecer visibles y a ver lo que no querían ver.

Varios muchachos que jugaban en la calle los miraron extrañados, como si no entendieran qué podían hacer el uno ante el otro, como dos estatuas que no quisieran reflejarse y que, sin embargo, estuviesen obligadas a hacerlo.

La radio emitía canto gregoriano interpretado por el coro del monasterio de Silos.

Tomás pensó en su hija, que hacía tan sólo una hora había desaparecido tras la puerta de la comisaría. Josefa, su mujer, aún no lo sabía. ¿Sería capaz de entender que Avelina tenía más posibilidades de librarse de la muerte entregándose que permaneciendo clandestina?

Tomás giró la cabeza. Necesitaba azúcar, pero no podía disponer de ella hasta que no llegase su mujer y se limitó a permanecer sentado en la penumbra, sintiendo que a su alrededor el mundo se desvanecía, dejándolo como en una isla mínima en torno a un mar de bruma.

Ya no distinguía bien la mesa, las sillas, la alacena, el cuadro. Y cuando los distinguía le daba la impresión de que o bien se trataba de objetos sumergidos en un mundo líquido, en el que también el sonido de la radio parecía líquido, o bien en un mundo fosforescente, donde las sillas y la mesa parecían condensaciones de puntos incandescentes, algo más densos que el aire y más vibrantes.

Tomás oyó golpes en la puerta, caminó temblorosamente hasta ella y la abrió. La luz de la escalera era más débil que la de la casa y vio dos sombras ante él.

–Buenas –dijo una voz que Tomás identificó enseguida con la del comisario Roux.

–Pasen.

A Roux le acompañaba otro hombre. Tomás advirtió enseguida que se trataba de Gilberto Cardinal, un tipo corpulento que llevaba un traje negro.

Roux y Cardinal entraron en la salita. Tomás no sabía qué pensar de Roux que, como otras veces, cubría su traje gris con una capa azul. Parecía un hombre de convicciones y al mismo tiempo un escéptico, y su aliento siempre olía a alcohol.

–Venimos a informarte de que han detenido a tu hija –dijo Roux.

Tomás volvió a notar la falta de azúcar y temió marearse. La cara de Roux empezó a trasformarse monstruosamente, según se le iba la mirada, aunque más monstruosa le parecía la de Cardinal, en parte porque estaba más distante y la veía más borrosa.

–Eso no es cierto. Se ha entregado ella –confesó Tomás.

–¿Se lo aconsejaste tú?

–Sí.

Roux asintió mirando a Tomás desde las alturas, ante los ojos expectantes de Cardinal. Luego encendió un cigarrillo y añadió:

–Una pimpinela escarlata creciendo en el huerto de un benemérito. ¿De modo que colaboró con Socorro Rojo? Mal asunto, Tomás... ¿Puedo saber por qué le has aconsejado que se entregue?

–Pensé que era lo mejor.

Roux le miró con piedad.

–¿Lo mejor para ti o para ella?

–Para ella, naturalmente.

–Estás loco –dijo Roux–. Ya sabes cómo son en las comisarías. No respetan nada con tal de conseguir lo que buscan. Ahora es nuestra consigna, y nadie mejor que tú para saberlo... Puede que ahora mismo la estén torturando. ¿Empiezas a percatarte de tu error?

–¿Usted podría hacer algo?

–¿Eso crees? Pues te equivocas, Tomás. Alguien con más autoridad que yo está dispuesto a lo peor, y ni quiere escucharme ni yo quiero hablar con él. Alguien muy próximo al comandante Isaac Gabaldón, que quiere escarmientos en la Guardia Civil, y los quiere para siempre.

Tomás sintió que perdía el equilibrio y apoyó una mano en la mesa.

Roux tiró la colilla al suelo de madera, la aplastó bajo la suela de su zapato y abandonó la casa arrojando el humo de la última calada.

Ya en el rellano, se giró hacia Tomás y lo miró con seriedad pétrea.

–Como diría San Juan, te acompaño en la tribulación – murmuró, y empezó a bajar las escaleras.

Tomás se quedó parado junto a la puerta, mirando su propia casa como si fuese un lugar en el que no había estado nunca. Ni siquiera el olor le parecía el mismo. Quizá se debía a la pestilencia del cigarrillo de Roux, o quizá no. Tocó el respaldo de la silla y le pareció irreconocible. Empezó a temblar.

No habían trascurrido diez minutos desde la partida de Roux y su acompañante cuando volvió a oír ruidos en la puerta. Era su mujer, que llegaba gimoteando.

–Me han dicho que la han cogido.

Tomás prefirió callar y miró a su mujer. De pronto la veía agigantada: un cuerpo grande y denso, observándole acusadoramente desde una penumbra que cambiaba a cada instante.

–¿Y si la matan?

–No lo harán –dijo él.

–¿Porque es tu hija? ¿Has olvidado lo que le hicieron a la hija de Sebastián?

Tomás sintió que se cuarteaba por dentro. Cerró los ojos y apoyó las manos en el alféizar. Le flaqueaban las piernas y temió no poder sostenerse en pie.

–Aún te van a obligar a formar parte del pelotón de fusilamiento.

Tomás siguió apoyándose en el alféizar pero empezó a derrumbarse mientras el cuerpo de su mujer se hacía cada vez más grande y su voz más rotunda.

–Pronto te desmoronas –dijo ella–. Guarda tus desmayos para cuando los necesites de verdad.

Tomás cayó al suelo. Su mujer lo vio y oyó el golpe, pero en lugar de socorrerlo continuó murmurando:

–¿Recuerdas que Avelina estuvo a punto de nacer muerta? Era demasiado grande para mi vientre tan chico. Luego creció vigorosa y decidida. Ha sido la alegría de esta casa. Como la maten, será para nosotros la pena negra y conoceremos la muerte antes de morir, Tomás. Prefiero no imaginar el sabor que va a tener entonces la vida.

Tomás no la oía. Permanecía inconsciente junto a la ventana, con la cara vuelta hacia el techo. Su tensión baja le castigaba a veces con repentinos desvanecimientos y ya estaba acostumbrado a esos descensos a un lugar oscuro y gélido del que salía con la impresión de haber estado unos minutos muerto.

La columnata semicircular se recortaba contra los árboles y un cielo cobrizo. En medio de la escalinata que descendía hasta la laguna ardía una fogata que desprendía un humo gris y azulado. Algunos niños arrojaban piedras al agua. Sus gritos llegaban hasta la escalinata como envueltos en una urgencia sin sentido.