Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

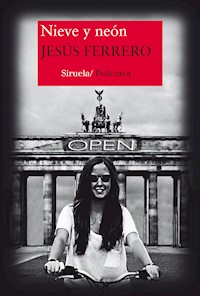

«La naturalidad con que los personajes (y el lector) de las novelas protagonizadas por Ágata Blanc prescinden de todo sistema policial y jurídico para entregarse a la espontaneidad de las pasiones vengadoras es un claro reflejo del hecho que muchas veces ha analizado Ferlosio: la profunda artificiosidad de la ley, cuyo fundamento histórico último es la pura voluntad de los guerreros victoriosos y el aplastamiento de los vencidos».José Lázaro, Claves de razón práctica Berlín, otoño de 1989. El Telón de Acero cae, y mientras algunos jóvenes se encaraman en el Muro y festejan la próxima reunificación de Alemania, otros esquivan balas y otros nadan en una corriente subterránea que recorre íntegramente la ciudad como una densa tela de araña. Para unos, la noche se llena de esperanza y para otros, de avaricia: hay prisas por aprovechar a fondo la situación y hacer limpieza de personas y documentos. La ciudad es un hervidero de cohetes y proclamas. En medio de ese laberinto de fuego se mueve una muchacha que va siempre en bicicleta, dos hermanas noctámbulas y lascivas, una banda que aspira a enriquecerse hasta el límite de lo posible y un hombre perseguido por una bala que nunca encuentra su destino.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Créditos

Edición en formato digital: octubre de 2015

En cubierta: Berlín abierto / fotografía de © Juan Pablo Ferrero

Diseño gráfico: Ediciones Siruela

© Jesús Ferrero, 2015

© Ediciones Siruela, S. A., 2015

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-16465-76-7

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

NIEVE Y NEÓN

Dedicatoria

Citas

UNO

Cuando alguien tiene que morir

Chica recorriendo Berlín en bicicleta

Cuando todos los gatos son pardos

A orillas del Lemán se sentó a llorar

Brisa fría

Tres en la noche

Vicki Bauhaus

Ágata negra

Un abrazo demasiado intenso

Lágrimas de Byron

La amenaza de Andrómeda

Las dimensiones de la noche

Convidado de hielo

Arte

DOS

Plegarias atendidas

Justicia poética

París

Agua

Ulrich y Vicki

Amores diferentes

Tan cerca, tan lejos

Niebla

TRES

El reino del caos

Los abedules de Grunewald

Densidad de Planck

Lluvia

Cuando alguien tiene que morir y no muere

NIEVE Y NEÓN

A Patxi Irigoyen

In memoriam

«Los criminales de alto vuelo, los instigadores y los inspiradores de los sindicatos de delincuentes buscan la cercanía del poder legal y la han conseguido. Algunos citan con soltura a Goethe y conocen los caminos para conquistar el Estado de derecho. En los cocktail-parties y en los círculos de amigos seducen con su charme. No dejan que ninguna mancha caiga sobre su honra. Reaccionan como un volcán en erupción cuando alguien daña su reputación. Con ayuda de sus medios casi inagotables intentan introducirse en los círculos de la política y la economía. En casi todos los países europeos lo han logrado, también en Alemania».

JÜRGEN ROTHY MARC FREY, Die Verbrecher Holding

«No te impongo ningún límite ni medida, y si es tu deseo gozar de todo un poco, cogiendo al vuelo cuanto te plazca, tendrás los tesoros que codicias, siempre que me sigas y no seas díscolo».

GOETHE, Fausto

«... mis ojos la buscaron entre nieve y neón».

PERE GIMFERRER, La muerte en Beverly Hills

UNO

Cuando alguien tiene que morir

Durante mucho tiempo, justo antes de dormirse, Yaquio veía un dedo que apretaba el gatillo de una pistola. Lo veía con una nitidez muy acusada. Le bastaba con cerrar los ojos.

El proyectil atravesaba el cañón como un cohete absorbido por un agujero negro y avanzaba en rotación velocísima hacia el círculo de luz que se abría al fondo del cañón, hasta alcanzar el aire e iniciar su largo viaje hacia la muerte.

La pistola, de acero niquelado, se prolongaba con un silenciador, circunstancia que la hacía parecer tan larga como una pistola del siglo XVI. Era un objeto hermoso: brillaba como plata nueva y exhibía una fina culata de nácar.

El disparo acababa de sonar, pero había sido efectuado hacía mucho tiempo, o ahora mismo, o quizá mañana. Daba igual, siempre buscaba el mismo destino: el silencio. Y además, ¿acaso no estaba ocurriendo todo a la vez?

Ahora mismo Yaquio está huyendo de sí mismo en Berlín, en una noche roja y amenazante que parece un largo callejón sin salida. Ahora mismo está cayendo el Muro de la vergüenza. Adiós al telón de acero, adiós a Lili Marleen.

Ahora mismo en una oficina de la Kurfürstendamm alguien negocia con la muerte. Ahora mismo dos hombres se persiguen en un bosque de abedules, ahora mismo un individuo de aire sombrío cae como un saco de arena al río Havel.

Ahora mismo otro hombre dispara, ahora mismo el proyectil va desplazando a su paso los átomos del aire, mientras allí arriba unas galaxias devoran a otras, y surgen al fondo del cielo luces de estrellas que murieron y que vuelven a revivir ante nosotros, a millones de años luz de su origen, su desarrollo y su fin.

Chica recorriendo Berlín en bicicleta

Como en sus mejores tiempos, el corazón de Berlín estaba ardiendo, especialmente las inmediaciones de la Puerta de Brandeburgo. Lo que hasta ese día parecía un milagro de pronto adquiría la cercanía de lo palpable, y todo indicaba que el Muro estaba a punto de caer. La ciudad se había calentado a los dos lados del telón. La tensión iba en ascenso, pero no parecía flotar en el aire el aliento de la muerte. Como si las cosas hubiesen llegado a un momento de plena madurez, de pleno acuerdo, no parecía tan imposible evitar la sangre. Berlín debía recuperar su unidad perdida y su otra cara: la que aún conservaba bien claras las huellas de la guerra, la de las calles fantasmales desembocando en la Unter den Linden, el verdadero corazón del Berlín de entreguerras.

Y mientras el centro rugía, en una calle frondosa y sombría no lejos del lago Nicolás solo se veía a una chica en bicicleta. Se llamaba Ágata y no podía tener más de trece años. De pronto, un automóvil en el que iban varios borrachos atravesó la bocacalle con gran estruendo de cláxones y de gritos, y Ágata casi lo agradeció.

Volvía el silencio cuando Ágata bajó de su bicicleta, la dejó apoyada en el tronco de un tilo embadurnado con consignas a favor de la unificación alemana y llamó a una puerta verde y roja. Abrió su tía Vera y Ágata la miró con estupor. En la penumbra del vestíbulo se acentuaba su palidez fosforescente y tétrica. ¿Habría vuelto a las drogas? ¿Por qué me mira como si no quisiera conocerme?, se preguntó Ágata. Vera llevaba un jersey de lana gris y un pantalón negro de cuero bastante ajustado, pero a Ágata se le antojaba desnuda: la desnudaba su tristeza, pues la tristeza despoja tanto como la desesperación y nos torna tan dolorosamente transparentes como un perro que acaba de ser abandonado.

—¿Estás bien? —preguntó Ágata.

Vera la miró con sus ojos implacablemente seductores: eran verdes tirando a grises, y muy brillantes, pero de un brillo blanco y fantasmal que parecía surgir de detrás de la retina y que la iluminaba por debajo como un fuego interior. Si mirabas esos ojos una vez, no ibas a olvidarlos fácilmente.

Vera se sonó los mocos y tembló ligeramente, como si estuviese padeciendo el síndrome de abstinencia. Luego se enderezó, miró a su sobrina y murmuró:

—Si yo te contara, pequeña. No has llegado en el mejor momento. Cuando estoy en el infierno no quiero testigos.

—¿Ya no vas a dar más clases de Historia del Arte? Tus alumnos te echamos mucho de menos.

—De momento he pedido la baja por depresión. ¿Quién me ha sustituido?

—Julius.

—¿Ese infeliz?

—Pues a mí me cae bien. Explica como nadie la pintura del Renacimiento.

—Hablas como si te estuvieras enamorando de él.

—¿Estás loca?

—Puede que lo esté, y ya sabes que los locos no son la mejor compañía —dijo Vera mientras arrastraba a su sobrina hasta la calle y cerraba violentamente la puerta.

Ágata cogió su bicicleta y decidió acercarse al corazón de la ciudad en pos de aires más fraternales que el que se respiraba en casa de su tía Vera.

Media hora después, Ágata contemplaba las luces de uno de los clubes más caros de Berlín, que esa noche parecía una esmeralda duplicada por las aguas del canal: aguas negras brillando como tinta china bajo la atmósfera roja, plateada y gris, periódicamente invadida por ráfagas de nieve pulverizada.

Los coches rugían al otro lado de la calzada, y un rumor sin fondo lo envolvía todo, pero podía escuchar el leve choque de la nieve sobre el toldo combado que la protegía.

Mujeres de silueta reflectante entraban y salían del club en compañía de hombres más gordos que ellas y más severos. Podían ser sus maridos, o sus amantes, o tal vez sus guardaespaldas. Los periódicos que más le gustaba leer a Ágata, los que se nutrían sobre todo de sucesos, hablaban del auge de las mafias en Berlín. Viendo el panorama que se desplegaba a su derecha, bajo las luces de neón de la entrada del club, Ágata pensaba que podía ser el lugar perfecto para un mafioso, y se imaginó a sí misma como una reina del hampa, estrechando lazos con los rusos, los búlgaros, los alemanes; intimando con ellos en una noche larga y disoluta, rodeada de tres guardaespaldas rubios y serios que le acababan de pasar algunas fichas para jugar a la ruleta.

No, pensó Ágata, es mejor proyectarse en otra clase de futuros. Una puede dedicarse a tantas cosas... A la astronomía (los agujeros negros, las gigantes rojas, la antimateria), a la criminología, a la apicultura, al arte, a la filantropía...

Ágata dejó atrás el club y sus neones relucientes y se perdió por calles barridas por el viento y jalonadas por los remolinos de nieve que se formaban en las esquinas y que ascendían hacia los últimos pisos como pequeños tornados.

Giró con su bicicleta hacia el parque y más tarde se dirigió a su barrio, atravesando el suroeste de la ciudad. Tardó casi una hora en llegar. Miró hacia las ventanas de su casa, semiocultas tras las copas de los tilos, y vio que no estaban iluminadas y que su madre aún no había llegado, así que decidió bajar hasta el lago Nicolás para hacer tiempo.

Ya cerca del lago, se deslizó con su bicicleta entre las arboledas hasta toparse con aquel mundo en el que todo parecía amorosamente cristalizado a la luz de una luna pletórica. El viento había extinguido todo residuo de niebla y la atmósfera era de una transparencia absoluta. Podían percibirse los colores casi como a la luz del día: los troncos lácteos y pecosos de los abedules, los cipreses emergiendo de un espejo de plata.

Un mundo cristalizado y sin embargo vivo, porque bajo la fina capa de hielo seguían moviéndose los peces, las algas, tal vez los extraterrestres en naves heliocéntricas condensadoras de energía, tal vez lo desconocido, lo terrible, lo imposible de imaginar, pensó Ágata, maravillada ante aquel esplendor brillante y helado.

Nunca le había fascinado tanto aquel lago, o más bien laguna, casi cuadrada y bastante prosaica, pero es que ahora la luz de la luna y la que llegaba desde la ciudad atravesando las desnudas arboledas creaba una atmósfera irreal, de tonos plateados, grises y negros.

El hielo resultaba más transparente que el día anterior y Ágata se acercó mucho a la orilla, dirigiendo el faro de la bicicleta hacia la laguna. Bajo el hielo podía ver trozos de ramas y piedras de diferentes formas y colores. Entonces recordó los relatos de Lovecraft y pensó que quizá aquellas piedras eran organismos venidos de otras dimensiones más primigenias que la nuestra y más misteriosas, y que secretamente estaban colonizando la tierra. Luego pensó que quizá bajo las piedras y las algas se hallaba una compuerta que daba a una escalera, que a su vez conducía a un pasadizo por el que se podía acceder a la ciudad sin nombre, donde residían los vigilantes del Tiempo, ya cerca de las montañas de la Locura.

Giró un poco la luz y siguió viendo trozos de ramas, piedras, raíces, algas y un pañuelo sedoso que la fue conduciendo hasta la cara destruida de una mujer, perfectamente visible bajo el hielo. Su cuerpo parecía flotar y respondía con un leve vaivén a la íntima movilidad del agua. Sus cabellos largos y negros oscilaban, o al menos eso le parecía a Ágata, y sus manos sin dedos rozaban el hielo.

El silencio de la mujer bajo el hielo le incitaba al recogimiento interior. Veía la imagen con la naturalidad con la que aceptamos hechos imposibles en los sueños porque en realidad no la estaba viendo, porque en realidad la estaba confundiendo con una alucinación.

Pero había aún otra fuerza superior en su mente que la empujaba a seguir manteniendo esa actitud ausente: prefería no pensar que se trataba de un cadáver.

Ágata no estaba segura de que los cadáveres no siguiesen vivos a su manera. Mientras conservaban la forma, latía una cierta vida, latía el recuerdo del muerto luchando contra la corrupción, como le había dicho alguna vez un forense de la morgue.

De pronto se dio cuenta de lo que estaba viendo, de lo que llevaba viendo desde hacía unos instantes y empezó a temblar.

Vibraba el manillar a la par que sus manos, y vibraba su pensamiento, giraba locamente.

Tenía que calmarse, pensó, pero ya no se atrevía a mirar hacia el agua, si bien le urgía confirmar, con una nueva observación, lo que creía haber visto.

Finalmente miró de nuevo: le zumbaron los oídos y la mujer desapareció en la oscuridad, como en un fundido cinematográfico.

Volvió a dirigir el faro de la bicicleta hacia el hielo: la muerta regresó a su horizonte visual y una vez más constató que le habían arrancado el rostro. También vio que la mujer llevaba un vestido rojo, con tres flores que lo cruzaban en diagonal y que parecían tres tulipanes negros. Pensó que tenía que irse de allí, pero no podía. Le ocurría como en las pesadillas, cuando por más que pedaleaba no se movía, cuando ni podía retroceder ni podía avanzar, y todo se resolvía en una agitación interior que acababa conduciéndola a la vigilia.

Siguió luchando contra la inmovilidad, hasta que consiguió girar la bicicleta y corrió hacia la alameda dando un grito agudo, que no parecía suyo, y que atravesó las arboledas del lago Nicolás hasta chocar contra los muros de la calle Lohengrin.

Un reflector giró de modo brusco hacia el parque. Ya para entonces, Ágata había alcanzado la Lohengrin, y después la Waltharius, nido de cuervos, en dirección a la calle Tristán, en una de cuyas esquinas se hallaba un policía escuchando la radio en su garita. Ágata se acercó a él y dijo con voz urgente:

—Hay una mujer bajo el hielo del lago Nicolás. Tiene el cabello negro y le han arrancado la cara.

El policía llamó a uno de sus compañeros y pidió ser sustituido. Luego cogió su pistola, montó en una bicicleta negra y siguió a Ágata, que parecía haber enloquecido.

Ya en el lago, el policía apuntó con la linterna hacia un ángulo entre una roca y unos helechos y supo que la chica no mentía. Media hora después llegó la policía, y algo más tarde un vehículo parecido a una ambulancia, momento en el que Ágata declaró formalmente ante el agente y decidió irse a su casa.

Ágata vivía en un ángulo de la calle Nibelungen, en la que se iban sucediendo las casas unifamiliares medio ahogadas entre los árboles. Las había hermosas y las había precarias y descuidadas, como los jardines que las rodeaban. La casa de Ágata pertenecía al segundo grupo, y se hallaba en el flanco más urbano de la calle, frente a un anticuario que casi nadie visitaba y una funeraria que cada mes exponía un ataúd diferente en su escaparate, indicando que la muerte también tenía sus caprichos vinculados a la moda.

Ágata dejó la bicicleta a la entrada del jardín, subió los tres escalones del porche, abrió la puerta y penetró en la casa.

Su madre no había llegado todavía y a Ágata le asustó su soledad entre aquellas paredes tan conocidas. La mujer del lago seguía ocupando su cabeza, y ahora ocupaba también la casa, convirtiéndola en un espacio extraño, lleno de fantasmas o con un solo fantasma: la chica sin cara.

Como si padeciera una regresión a la infancia, anduvo examinando todos los cuartos de la casa pensando que podía estar tomada por algún intruso, y en el dormitorio de su madre miró bajo la cama y en el armario, donde descubrió un cartón de tabaco rubio. Con toda evidencia, su madre había vuelto a fumar. Permaneció un rato examinando una de las cajetillas. Por lo que ella sabía, en Berlín su madre era la única que fumaba aquellos cigarrillos que le traía un amigo de París. El paquete era blanco y rojo, exhibía la marca Gold Leaf (Pan de Oro) con letras doradas, y en el centro destacaba el dibujo de un marinero pelirrojo y barbudo en cuya gorra azul podía leerse en letras mínimas la palabra «Hero». La cabeza del marinero estaba enmarcada por un salvavidas blanco con cuerdas en el que volvía a leerse el lema «Pan de Oro», impreso en letras rojas sobre el arco inferior del salvavidas, ya que en el arco superior imperaba la marca matriz, «Player’s», también en letras rojas.

Cautivada por todas las sugestiones que le provocaba la cajetilla, Ágata decidió fumar un cigarrillo mientras examinaba una fotografía en la que aparecían su madre y su tía Vera, las dos con trajes masculinos. Se hallaban sentadas en la terraza de un café de la Kurfürstendamm. Las dos sonreían, pero sin mucha convicción. Vera no miraba a la cámara y parecía iluminada y a la vez ausente, con el rostro vuelto hacia la derecha y apretando levemente sus carnosos labios, como si en el instante mismo en que la rociaba el flash se estuviese arrepintiendo de algo.

Ágata abandonó el cuarto de su madre y se metió en la cocina. Sobre la mesa se hallaba su cena fría: jamón cocido con queso en lonchas muy finas, leche, mantequilla, mermelada de arándanos, una naranja... No tenía hambre. O quizá sí. Probó la mermelada roja como la sangre. La mujer del lago quería mermelada de arándanos. Se lo decía desde las sombras del pasillo.

Cada vez más nerviosa, se tomó el vaso de leche, acudió a su cuarto y se tendió en la cama tras apagar la lámpara de la mesilla. Le bastaba con la luz del alumbrado. No necesitaba más luz esa noche, ni más sombras. De pronto percibió el ruido de una llave entrando en la cerradura. Vicki Bauhaus acababa de llegar.

La oyó trajinar en la cocina y luego notó sus pasos perdiéndose en el pasillo. La presencia de su madre en la casa no la tranquilizó, y en algún momento sus pasos se le antojaron los del hombre de arena del cuento de Hoffmann, que venía en su busca por orden de la mujer del lago. Ni le dejaba dormir el recuerdo de la dama flotante, ni el recuerdo de su amigo Albert, el hijo del anticuario del otro lado de la calle. Albert se hallaba ingresado en una clínica, enfermo de leucemia desde hacía tiempo. Ágata solía ir a verlo con cierta frecuencia y cada vez le parecía más desangelado y menos expresivo. Era como si la muerte le estuviese borrando día a día la cara. ¿Estaría también la muerte borrando la cara de su tía Vera?, se preguntó recordando la visita de esa tarde.

Ágata pensó que su madre tenía que saberlo, así que se incorporó, avanzó hasta la puerta del dormitorio de Vicki, la abrió bruscamente y gritó:

—Tu hermana Vera me ha dicho que está en el infierno.

Vicki se agitó llena de terror, miró a Ágata y rugió:

—¿Me quieres matar a sustos? Déjame en paz, te lo ruego. Mañana me lo cuentas. Mi cabeza está a punto de estallar y necesito descansar un poco. ¿No me has oído?

Ágata cerró la puerta del cuarto con furia salvaje. El eco del estruendo todavía resonaba en la casa cuando se arrojó a la cama sollozando. Pronto se cansó de llorar y encendió el pequeño televisor de su cuarto. Las imágenes llegaban de un canal local de Spandau que estaba transmitiendo la caída del Muro. Mucha gente se amontonaba en torno al lugar más simbólico de la ciudad. Un joven reportero entrevistaba a las personas que más llamaban su atención. Se acercó a una chica de cabellos teñidos de rubio y sonrisa amable y le preguntó qué significaba para ella lo que estaba pasando. La chica contestó:

—Verás, es la confirmación de un gran deseo. Siento que mi padre ya no esté vivo. Él sabía que esto iba a ocurrir, él conocía el destino de Alemania. Supongo que cuando regrese a Stuttgart depositaré en su tumba flores con los colores de la bandera alemana.

—¿Encontrará todos los colores?

—Sí, conozco una floristería en Spandau donde venden flores negras. Las traen de España.

—Caramba, qué interesante. La veo muy feliz.

—Lo estoy. Es una noche radiante para todos los alemanes. Hoy no puedo imaginar un asesinato, un rapto, un accidente. Hoy no. Hoy se respira un aliento de felicidad evidente.

Ágata apagó el televisor y se desplomó sobre la cama. No se esperaba conversaciones tan sentimentales y tan desconectadas de la realidad. La mujer del lago volvió a pasearse por su memoria inmediata antes de que se hundiera en el sueño.

Cuando todos los gatos son pardos

Ulrich acababa de llegar a su domicilio tras haber pasado tres meses ingresado en una clínica mental. La muerte de su madre le había desorientado por completo. Creyó que se enfrentaba a una noche sin salida, en cuya oscuridad todo se vaciaba de sentido. Pero la temporada que acababa de pasar en el purgatorio era ya un asunto del pasado, y decidió refundar su ser sobre las cenizas de su madre, que seguían en una urna de plata sobre la repisa de la chimenea.

Ulrich cogió la urna y descendió hasta el río.

No había nadie en la orilla a esa hora, y llegaba desde alguna casa música griega. Ulrich se detuvo muy cerca del agua y casi sintió deseos de bailar. La soledad, la música, el rumor del agua lo transportaban directamente al pasado y le dolió más que nunca la ausencia de su madre. A la derecha vio varias barcas sobre los guijarros. Arrastró una de ellas hasta el río, depositó la urna en la barca y cogió los remos.

Cuando creyó hallarse en el mismo lugar en el que años atrás habían arrojado las cenizas del patriarca de la familia, Ulrich abrió la urna y arrojó al agua las cenizas mientras en su magnetófono portátil sonaban los primeros acordes de Leyenda de Albéniz. Entonces se echó a llorar amargamente, y seguía llorando cuando regresó a la orilla y se tumbó en la hierba helada. Ulrich tenía la peculiaridad de vivir ajeno al dolor físico, y ni el frío ni el calor parecían causarle la más mínima molestia. Su verdadero dolor era siempre mental.

Pasó un rato acariciando el agua, rozando con sus dedos las crestas de las pequeñas olas que le iban empapando la camisa y el pantalón, y pensando en los secretos que se iba guardando el agua, meditando en las cenizas de sus padres, disueltas en el agua... Hasta que decidió regresar a su casa.

De nuevo en su cuarto, Ulrich se fijó en las luces de un barco que surcaba el Havel, recortándose contra la oscuridad como una serpentina incandescente que rasgase un espejo negro. Giró la cabeza hacia la derecha y contempló la propiedad de Amadeus Junker, que descendía por la falda de la colina hasta el río. A un lado se veía la casa, disparatada y kitsch, con sus evocaciones a la arquitectura popular alemana, y al otro lado se divisaba el pabellón de madera con su veleta dorada, que brillaba a intervalos iluminada por las luces de otro barco.

Ulrich salió al balcón de madera y miró hacia abajo. Su gato Maximilian, que había sobrevivido a su ausencia y que se hallaba en el jardín, le miró fugazmente y saltó a la terraza. Ulrich estuvo analizando un rato los movimientos del gato y luego se acercó al atril rojo que había heredado de su padre, y sobre el que permanecía El libro negro, abierto en la página 129, la que hablaba de una de las pruebas a las que tenía que someterse todo aspirante a los honores de la caballería negra.

La prueba consistía en lo siguiente: al novicio se le entregaba un cachorro de gato, que a partir de ese momento tendría que cuidar, ponerle nombre, mimarlo y encariñarse todo lo posible con él. Cuando el animal ya tenía unos cuatro meses y llevaba más de dos de convivencia con el aspirante, esté debía estrangular al gato mirándole a los ojos.

Se trataba de un ritual encaminado a asentar la más dura de las pedagogías: aprender a colocarse por encima de la compasión y de todas sus emociones.

Ulrich Krausser había leído muchas veces la página 129 del Libro negro, y pensaba que tendría que ser Maximilian, el gato de su madre, la primera víctima que fundamentara su pertenencia a un nuevo orden, y que lo acercaría definitivamente a su padre, al recuerdo de su padre y a la muerte de su padre.

Ulrich tenía la piel blanca tirando a rosada y sus ojos eran de un gris plomizo y oscurecido, de naturaleza inquietante por lo mucho que destacaban en su cara. El hecho de que sus cejas fueran casi blancas le daba a sus ojos aún más autoridad y más capacidad de absorción. La nariz era recta y proporcionada, y la frente, despejada y parcialmente velada por su cabellera rubia y rizada. Dicho en otras palabras: Ulrich podía haber sido un hombre de apariencia amable y femenina, de no haber sido por su enorme estatura, sus manos grandes y de apariencia tosca, y cierta actitud bestial que nunca le abandonaba. A veces podía ser muy agradable, pero eso solo le ocurría cuando por alguna razón la tranquilidad poseía todo su ser y podía desplegar su capacidad de seducción siguiendo pautas casi musicales. Entonces creaba una profunda sensación de confianza en las personas que lo rodeaban. Hasta Maximilian había llegado a confiar en él, si bien no en este momento.

Maximilian, el níveo Maximilian, que parecía un tigre blanco de Siberia pero en pequeño, el mimado, envanecido, endiosado y pervertido Maximilian era la víctima ideal para entrar en materia y empezar a familiarizarse con la muerte, pensó Ulrich.

Nadie le iba a llevar a la cárcel por matar a un gato, y al mismo tiempo tendría la oportunidad de observar con sus propios ojos cómo alguien, Maximilian, pasaba la frontera más definitiva: ahora vivo, ahora muerto.

Pero Maximilian lo conocía, había vivido con él más de seis años. Por su memoria felina flotaba el recuerdo de todos los momentos en que Ulrich había ejecutado movimientos raros, que no parecían tener sentido desde el punto de vista de un gato o de cualquier otro animal con un poco de juicio. Esos movimientos bruscos, fríos, inesperados, le parecían a Maximilian una imagen de la muerte o de su posibilidad. Y como lo conocía, resulta que Maximilian había desaparecido.

Decidió tener paciencia y esperar mientras pensaba en su madre. Ella nunca hubiese querido dejar a su hijo a merced del mundo y sobre todo a merced de sí mismo, pero Margalida se había ido de repente, de un ataque al corazón, antes de que llegase la ambulancia.

Súbitamente, Ulrich se había quedado solo en aquella casa junto al Havel.

Por su mirada, turbia y a la vez inocente, su forma de expresarse y quizá también por su forma de pensar parecía un adolescente, y nunca olvidaba aquella maldita frase que su madre había pronunciado una tarde, a la hora del té y tras haber ingerido más whisky del conveniente:

—Nunca olvides, cariño, que hay un asesino dentro de ti.

¿Y dentro de los demás no?, se preguntaba Ulrich. Y además, ¿por qué su madre se atrevía a ir tan lejos en el diagnóstico de su persona? ¿Quizá se acordaba de aquella vez en que, siendo un niño, estuvo a punto de matar a un compañero de clase?

Ulrich volvió a pensar en Maximilian. ¿Se atrevería a estrangularlo mirándole a los ojos? Ulrich aspiraba a que sus actos tuvieran algo de artístico. Era una idea que había heredado de Margalida. «Todo en la vida ha de tener algo de artístico», decía a menudo su madre. «Un paquete de cigarrillos, un cenicero, una mesa, un armario, un jardín..., para mí no son nada si no tienen algo de artístico. Una mujer ha de tener algo de artístico, y un hombre, y un niño. Hasta los perros y los gatos han de tener algo de artístico», aseguraba una y otra vez Margalida. Había comprado a Maximilian en una tienda de animales de la Kurfürstendamm porque le parecía un gato que tenía algo de artístico, y de hecho a veces semejaba una estatua de porcelana de la dinastía Ming. Si se colocaba en el ámbito estricto de la estética, estrangular a una criatura tan delicada era de un mal gusto imperdonable.

De pronto oyó ruidos en la copa del tilo del jardín, elevó la mirada y vio a Maximilian detenido en una rama bastante alta. Una vez más parecía una figura de porcelana, pero él lo notaba respirar y hasta escuchaba su suave ronroneo. El animal había decidido adoptar una vida arbórea ante la rareza del ambiente, y allí estaba, bien lejos de las zarpas de Ulrich, y quizá ya dispuesto a saltar al tejado de la casa para resultar todavía más inaccesible.

Ulrich lo llamó cariñosamente, pero Maximilian ignoró su llamada con gran arrogancia, y quizá también con gran prudencia. Los gatos tienen un sexto sentido que han conservado desde las noches azuladas y conjeturales en que recorrían los templos egipcios, y notan en su pelo eléctrico las vibraciones de la noche, de la vida, de la muerte, de la amenaza, de la alegría, del dolor, de la traición, de la nostalgia... Y ahora Maximilian tenía muy claro que le convenía llevar una vida arbórea. Abajo latía el alma de un cazador que dejaba en el aire cierto olor a corrupción.

—Maximilian, bonito, vente con Ulrich, que quiere hacerte un regalo.

El regalo era un arenque. Un manjar suculento para Maximilian, pero que ahora le parecía una trampa perfecta para un gato que no tuviera el estómago lleno como lo tenía él, pues acababa de zamparse una paloma. Seguramente el gato se tomó con ironía los efluvios embriagadores del arenque. Ulrich empezó a desesperarse.

Tuvo que traer una gata en celo para atraparlo. La pobre bestia se hallaba agitándose sobre la gata cuando Ulrich consiguió apresarlo entre sus manos.

No mucho después, intentó enfrentarse al misterio de la muerte. Se hallaba en el antiguo despacho de su padre, junto al libro abierto en la página 129 y una fotografía enmarcada de su madre. La luz que envolvía la estancia y que le daba cierto aire desequilibrante al espacio del ceremonial procedía de un candelabro con tres velas. Era el candelabro que su madre encendía en Navidad. Maximilian debió de captar que la Navidad aún no había llegado y que las velas encendidas solo podían ser signo de mal agüero.

Notando las manos de Ulrich en torno a su cuello, Maximilian le lanzó una mirada acusadora mientras todo su ser cambiaba de dimensión y empezaba a desvanecerse. ¿Era aquella una forma artística de matar? Ulrich pensó que no y soltó al gato, que enseguida recobró la vida y se subió desesperadamente al árbol.

Fue entonces cuando Ulrich sacó del cajón del atril la Luger de su padre, salió al jardín, se tendió en el césped y apuntó al felino.

Disparó y cerró los ojos. Un instante después un gato cayó muerto sobre su cabeza pero, para su gran asombro, para su gran desesperación, no era Maximilian, era la gata que había traído para él. ¿Cómo he podido cometer semejante error?, se preguntó, y recordó aquel refrán español tan mentado por su madre acerca de la noche y los gatos.

El cadáver de la felina le puso triste. La muerte es algo inmensamente triste. La muerte de mamá, la de la gata, tan reciente. Supongo que mi propia muerte será también triste, pensó.

Cuando le invadía la tristeza, solo las fantasías eróticas le aliviaban, y extrajo del escritorio una carpeta con las fotos que le había hecho en el Tiergarten a una chica que le subyugaba porque le recordaba a la protagonista de su novela preferida. Ya la había seguido varias veces y sabía dónde vivía, también sabía que era la hija de Vicki Bauhaus, circunstancia que acentuaba el prestigio de la criatura, a la que quería raptar para poder disponer de ella solo en su casa, en la bendita casa donde fornicaron mamá y papá y él llegó al mundo.

A veces el recuerdo de la chica le provoca delirios en los que hallaba una cierta paz. Cerró los ojos y la vio deslizarse en su bici por un camino vecinal entre dos inmensos campos de centeno. Había colinas saturadas de tulipanes negros y la tarde se iba tornando cada vez más roja. También podía verla en el centro de un paisaje otoñal, de árboles de hojas pardas y brillantes, y donde volvían a verse alfombras de tulipanes negros perdiéndose en la distancia. Una carretera cruzaba el paraje haciendo eses entre los árboles centenarios, y por esa carretera circulaba la doncella con su bicicleta. El bosque saturado de ojos la acechaba a uno y otro lado: el bosque lleno de exhibicionistas y sátiros que observaban su paso entre las sombras... Cientos de hombres macilentos como zombis empezaban a surgir de las arboledas y perseguían a la chica de la bici por la carretera llena de meandros. Ulrich se veía obligado a hacerles frente. Los derribaba a todos con más facilidad que Orlando furioso a sus enemigos y se acercaba a ella manchado de sangre. La chica sonreía angélicamente mientras devoraba un helado de nata y chocolate. A su lado dormitaba un dinosaurio.

Tan acalorado como si saliese de una experiencia sexual muy intensa, Ulrich se frotó la frente, se miró al espejo y se planteó la posibilidad de vigilar de nuevo a la chica de la bicicleta.

Antes de hacerlo, se acercó al Muro para participar un poco de la fiesta. El joven reportero de Spandau se pegó a él y antes de acercarle el micro le preguntó:

—¿Es usted partidario de la unificación alemana?

Ulrich se sintió gratamente sorprendido por aquel inesperado protagonismo que le concedía la cámara que tenía delante y dijo:

—No soy partidario de ningún tipo de unificación, ni siquiera de la unificación de los átomos que forman nuestro organismo. No soy partidario de ninguna forma de vida ni de muerte. Yo de lo único que soy de verdad partidario es de la música de Albéniz. Estoy seguro de que late un poder muy extraño en esa música... Un poder dionisiaco, un poder que incita a proclamar el gran aquelarre universal. Ahora tendría que sonar su música y no la de Wagner, ahora tendría que oírse el Merlín de Albéniz y no El oro del Rin. Mi madre, cuyas cenizas acabo de arrojar al Havel, ya me lo decía: «Hay algo en el Merlín de Albéniz que está más allá de la vida y de la muerte. Es la música que le hubiese gustado hacer a Wagner».

El reportero se largó casi corriendo de allí y Ulrich volvió a perderse en la noche. Sus correrías nocturnas solían estar presididas por la ley de la incertidumbre. No iba buscando nada en concreto, pero sabía que el espacio estaba lleno de grietas por las que se podía deslizar lo peor, también el espacio mental. Miraba las caras como posibles máscaras de la muerte. Suponía que los que se cruzaban con él tenían padres, suponía que aún no habían experimentado el límite que te dice que tú también vas a morir. Imaginar a los demás tan ignorantes le conmovía. Sí, quizá veían la muerte lejos, infinitamente lejos, pero de pronto aparecía él en escena y, no se sabe por qué, la muerte resultaba de pronto algo mucho más cercano y familiar... Solo eran imaginaciones suyas: se veía a sí mismo como un heraldo de algo que no podía definir, pero que parecía relacionado con todas las potencias de la noche y la oscuridad. Su vida era un ámbito lleno de monstruos que no podía ver, pero que sentía en torno a él y dentro de él. En medio de la noche podían surgir voces que le hablaban como a un elegido. Su misma madre le hablaba así desde ultratumba y le llamaba Ulrich el Magnífico.

¿Magnífico en qué? En mi forma de mirar, se respondió a sí mismo. Atravieso los cuerpos y llego a las almas. Puedo meterme en los sueños de los otros y gobernarlos. Esos son mis poderes, gritó para sus adentros mientras miraba intensamente las caras que le salían al paso.

Muchas caras indeseables se cruzaban con él; nunca las caras que él quisiera tener delante: la cara de Ágata, pero también podía ser bien recibida la cara de su madre, la cara y el culo de La Nuit, la cara y el culo de la noche a este lado del telón de acero, o la cara y el culo de Vera, la hermana de Vicki. A las tres las había seguido en diferentes ocasiones, y una vez las vio a las tres juntas tomando café en el bar adosado a La Nuit. En una esquina en penumbra cuchicheaban y se reían. Sus bocas se movían con ironía blasfema. Desde el otro lado del cristal y bajo la nieve, Ulrich se había resistido a moverse de allí y había permanecido detenido, con las manos en los bolsillos de su abrigo azul marino y los ojos fijos en las bocas de las tres damas. Bocas rojas y reflectantes, como iluminadas por la luz de su deseo. Las imaginaba vomitando obscenidades, en un lenguaje en clave que solo conocían ellas. Las dos mayores instruían a la pequeña, que las escuchaba maravillada. Ulrich no creía necesitar entrar en el bar para saber de qué hablaban. Él podía leer los movimientos de sus bocas, podía entrar en sus sueños y en sus bragas sin que se diesen cuenta. Tengo ese poder, pensó. Lo he tenido siempre.