9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Al llegar a un deprimente restaurante de carretera, Frank Chambers descubre que allí vive Cora. Él nunca hubiera imaginado que existían mujeres a las que se podía desear tan desesperadamente. La intensa atracción entre ambos solo topa con un enorme obstáculo: el marido de Cora, que también es propietario del negocio.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

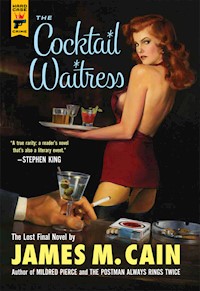

Título original: The Postman Always Rings Twice

Publicado por acuerdo con Alfred A. Knopf, un sello de Penguin Random House, Inc.

© 1934, James M. Cain. Copyright renovado en 1962 por James M. Cain.

© de la traducción: Federico López Cruz. Cedida por Emecé Editores, S. A..

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO104

ISBN: 9788490568842

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

A Vincent Lawrence

1

Hacia el mediodía me echaron del camión de heno. Me había subido la noche anterior en la frontera, y apenas me tendí bajo la lona me quedé profundamente dormido. Después de las tres semanas pasadas en Tijuana, tenía mucho sueño atrasado, y dormía aún cuando el camión se detuvo en la cuneta para que se enfriase el motor. Entonces vieron un pie que asomaba bajo la lona y me sacaron a la fuerza. Intenté gastarles una broma, pero fue en vano. Pese a todo, me dieron un cigarrillo, y eché a andar en busca de algo que comer.

Fue entonces cuando llegué a la cafetería Twin Oaks, una de tantas en California, cuya especialidad son los sándwiches. Había un pequeño salón comedor y, arriba, las dependencias de la vivienda. A un lado había una estación de servicio, y un poco más atrás media docena de cobertizos a los que llamaban aparcamiento. Me acerqué rápidamente y me entretuve observando la carretera. Cuando salió el dueño, le pregunté si había visto a un individuo que viajaba en un Cadillac. Le conté que tenía que reunirse conmigo allí para comer. Me contestó que no. Preparó una de las mesas y me preguntó qué quería comer. Pedí zumo de naranja, huevos fritos con jamón, torta de maíz, crepes y café. Poco después el hombre estaba de vuelta con el zumo de naranja y las tortas de maíz.

—Oiga... Espere un momento. Quiero decirle algo. Si ese amigo al que estoy esperando no viniera, tendría que fiarme todo esto. La verdad es que tenía que pagar él, pues yo ando un poco escaso de fondos.

—Está bien. Coma tranquilo.

Me di cuenta de que me había calado y dejé de hablar del amigo del Cadillac. Poco después intuí que el dueño quería decirme algo.

—¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja?

—En lo que salga, sea lo que sea. ¿Por qué me lo pregunta?

—¿Qué edad tiene?

—Veinticuatro años.

—Joven, ¿eh? Un hombre joven como usted me vendría muy bien en estos momentos.

—Tiene usted un buen negocio aquí.

—El clima es muy bueno. No hay niebla, como en Los Ángeles. Ni un solo día de niebla. El cielo está siempre limpio. Da gusto.

—De noche debe de ser precioso. Incluso me parece que respiro mejor.

—Sí, se duerme plácidamente aquí. ¿Entiende de coches? ¿Sabe algo de arreglo de motores?

—¡Claro!... La mecánica no tiene secretos para mí.

Siguió hablándome del clima agradable, de lo fuerte que estaba desde que vivía allí, y de lo mucho que le extrañaba que los empleados no le durasen. A mí no me extrañaba, pero seguí comiendo.

—¿Qué me dice? ¿Le gustaría quedarse?

Yo ya había terminado de comer y me encendía el cigarro que me había dado.

—Voy a serle sincero —respondí—. La verdad es que me han hecho dos o tres propuestas, pero le prometo pensarlo. Sí, lo pensaré.

Entonces la vi. Hasta ese momento debía de haber estado en la cocina, pero en ese momento entró en el comedor para recoger la mesa. Salvo el cuerpo, no era una gran belleza, pero tenía una mirada enfurruñada y los labios tan carnosos que me dieron ganas de fundirlos con los míos.

—Le presento a mi esposa.

Ella no me miró. Hice una ligera inclinación de cabeza y una especie de saludo con la mano con que sostenía el cigarro. Nada más. Retiró los platos. En lo que al dueño y a mí se refería, era como si ella ni siquiera hubiese estado allí.

Me fui casi en seguida, pero cinco minutos después estaba de vuelta para dejarle un mensaje al amigo del Cadillac. El dueño tardó media hora en convencerme de que debía aceptar el empleo, y poco después estaba en la estación de servicio arreglando unos neumáticos.

—Dígame, ¿cómo se llama?

—Frank Chambers.

—Nick Papadakis.

Nos estrechamos la mano y se fue. Un minuto después le oí cantar. Tenía una buena voz. Desde la estación de servicio se veía perfectamente el interior de la cocina.

2

A eso de las tres llegó un hombre muy furioso porque alguien le había pegado un adhesivo en uno de los limpiaparabrisas del coche. Tuve que ir a la cocina para despegarlo con vapor de agua.

—Está preparando tortas de maíz, ¿verdad? Ustedes las hacen muy buenas.

—¿Ustedes? ¿Qué quiere decir? —preguntó ella.

—Pues... usted y el señor Papadakis. Usted y Nick. La que me sirvieron en la comida estaba riquísima.

—Ya...

—¿Tiene un trapo para sostener esto?

—No se refería a eso.

—Sí, ¿por qué lo dice?

—Cree que soy mexicana.

—Ni se me había ocurrido.

—Sí, sí. No es el primero. Oiga, soy tan blanca como usted, ¿sabe? Es cierto que tengo el pelo negro y que puedo parecerlo, pero soy tan blanca como usted. Si no quiere tener problemas, no lo olvide.

—Pero es que no parece mexicana.

—Le digo que soy tan blanca como usted.

—No, usted no tiene nada de mexicana. Las mexicanas tienen las caderas anchas y las piernas mal formadas, una enorme papada, la piel amarillenta y los el pelo tan graso que parece untado con manteca de cerdo. Usted no es así. Es menuda, tiene una bonita piel blanca, el pelo suave y rizado, aunque sea negro. Lo único que tiene usted de mexicana son los dientes. Tienen dientes blanquísimos, eso hay que reconocérselo.

—Mi apellido de soltera es Smith. No suena mexicano, ¿verdad?

—No mucho.

—Además, ni siquiera soy de aquí. Nací en Iowa.

—Smith, ¿eh? ¿Y el nombre de pila?

—Cora. Puede llamarme así, si quiere.

Fue entonces cuando entendí el verdadero motivo de la conversación que habíamos mantenido desde que entré en la cocina. No eran las tortas de maíz que tenía que cocinar, ni el pelo negro lo que le daba la sensación de no ser blanca, era el hecho de estar casada con aquel griego; hasta parecía temer que yo la llamara señora Papadakis.

—Muy bien, Cora. ¿Qué tal si usted me llama Frank?

Se acercó y me ayudó. La tenía tan cerca que podía percibir su olor. De pronto, aproximando la boca a su oído, le pregunté:

—¿Cómo es que se casó con ese griego, Cora?

Ella dio un respingo, como si le hubiera dado un latigazo.

—¿Y a usted qué le importa?

—Pues mucho.

—Ahí tiene el limpiaparabrisas.

—Gracias.

Salí. Había logrado lo que deseaba. La había cogido desprevenida y estaba seguro de que el golpe había surtido efecto. En adelante, ella y yo nos entenderíamos. Tal vez no dijese que sí, pero estaba seguro de que no se me resistiría demasiado. Sabía lo que yo quería y sabía también que me había dado cuenta de cuál era su punto débil.

Aquella noche, durante la cena, el griego se enfadó con ella porque no me sirvió más patatas fritas. El hombre quería que estuviese a gusto allí y que no me fuese como habían hecho los otros.

—Sírvele más.

—Ahí las tiene, en el hornillo. ¿Es que no puede servirse él mismo?

—No importa —zanjé—. Todavía no me he acabado las que tengo en el plato.

Pero el griego insistió. De haber tenido un poco de cerebro, habría comprendido que detrás de aquella actitud se ocultaba algo, porque su mujer no era de las que dejan que uno se sirva solo; pero era un pobre idiota, y siguió refunfuñando. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, él en un extremo, ella en el otro y yo en medio. Yo no la miraba, pero le veía el vestido. Era una de esas batas blancas de enfermera, como las que llevan las ayudantes de dentista o las dependientas de una panadería. Había estado limpia por la mañana, pero a esas horas estaba ya un poco rozada y sucia. Volví a percibir su olor.

—Sírvele de una vez y deja de discutir —dijo el griego.

Ella se levantó a buscar las patatas. La bata se le abrió fugazmente y le dejó al descubierto una pierna. Cuando me sirvió las patatas, no pude acabármelas.

—Ésta sí que es buena —exclamó el griego—. Después de tanto discutir, y ahora no las quiere.

—No tengo más apetito. A mediodía he comido demasiado.

Para el griego fue como si hubiese obtenido una gran victoria y ahora la perdonara, demostrando así qué gran tipo era.

—Es una buena muchacha. Mi pajarito blanco. Mi palomita blanca.

Me guiñó un ojo y subió al piso. Ella y yo nos quedamos solos, sin decir palabra. Cuando bajó, el griego traía una botella y una guitarra. Nos sirvió un poco de bebida, pero era uno de esos vinos dulces de su tierra y me sentó fatal. Empezó a cantar. Tenía voz de tenor, no como la de esos cantantes que se oyen por la radio, sino voz de gran tenor. Acompañaba los agudos con una especie de sollozo, como en los discos de Caruso, pero yo no podía prestarle atención; cada minuto que pasaba me sentía peor.

El griego me vio la cara y me acompañó afuera.

—El aire libre le sentará bien.

—No es nada. Dentro de un rato estaré bien.

—Siéntese y no se mueva.

—Entre y no se preocupe por mí. Lo que pasa es que hoy he comido demasiado. No es nada.

Entró. Un segundo después devolví todo lo que había comido, pero no era por el almuerzo, por las patatas, ni por el vino. Lo que pasaba era que deseaba tan desesperadamente a aquella mujer que ni siquiera podía retener nada en el estómago.

A la mañana siguiente descubrimos que el viento había arrancado el letrero de la cafetería. A eso de medianoche había empezado a soplar, y de madrugada era ya un vendaval que se había llevado el rótulo por delante.

—Mire esto. ¡Qué ventarrón!

—Sí, ha soplado tan fuerte que no he podido dormir. No he pegado ojo en toda la noche.

—Sí, sí, pero mire el letrero.

—Está destrozado.

Intenté arreglarlo. El griego se acercó a mirar.

—¿Dónde encargó el letrero?

—Ya estaba aquí cuando compré el negocio. ¿Por qué?

—No vale nada. Me extraña que con esto atraiga a un solo cliente.

Me fui a ponerle gasolina a un coche y lo dejé solo para que meditase sobre lo que acababa de decirle. Cuando regresé, todavía estaba mirando el letrero, que yo había apoyado en la fachada de la casa. Tres de las bombillas se habían roto. Lo conecté a la corriente, y la mitad de las bombillas que quedaban no se encendieron.

—Le pondremos bombillas nuevas y lo volveremos a colgar. Quedará muy bien.

—Usted manda.

—¿Por qué lo dice? ¿Qué tiene el letrero de malo?

—Es anticuado. Ya nadie pone letreros con bombillas. Ahora se llevan los de neón. Son más vistosos y gastan menos luz. Éste no vale nada. Fíjese. ¿Qué dice? Twin Oaks. Nada más. La palabra «Cafetería» no tiene bombillas. Twin Oaks no abre el apetito, no dan ganas de detenerse a descansar un rato y pedir algo de comer. El letrero le está haciendo perder clientela, y usted no se ha dado cuenta.

—Arréglelo como le he dicho y quedará bien.

—¿Por qué no encarga uno nuevo?

—No tengo tiempo.

Pero poco después volvió con un trozo de papel. Había trazado un esbozo del nuevo letrero luminoso y lo había coloreado en azul, blanco y rojo. Decía: «Twin Oaks, cafetería y brasería», y «N. Papadakis, propietario» y «Salón comedor».

—¡Éste sí que atraerá a los que pasen, como la miel a las moscas!

Corregí algunos errores de ortografía y él añadió unos ganchitos muy artísticos a las letras.

—Nick, ¿para qué vamos a colgar el viejo? ¿Por qué no va hoy mismo a la ciudad para encargar uno nuevo? Créame, es muy bonito. Además, lo del letrero es muy importante. El letrero dice mucho de un negocio, ¿no le parece?

—Lo haré hoy mismo.

Los Ángeles estaba sólo a unos treinta kilómetros de distancia, pero Nick se arregló y acicaló como para un viaje a París; salió inmediatamente después del almuerzo. En cuanto desapareció el coche en una curva de la carretera, cerré la puerta de la calle con llave. Cogí un plato que encontré en una mesa y lo llevé a la cocina. Ella estaba allí.

—Aquí le traigo este plato que se había quedado en el comedor.

—Muy bien, gracias.

Me senté. Ella estaba batiendo algo en un plato con un tenedor.

—Pensaba ir a Los Ángeles con mi marido, pero me he puesto a cocinar y me ha parecido mejor quedarme.

—Yo también tengo mucho que hacer.

—¿Ya se encuentra mejor?

—Sí, estoy perfectamente.

—A veces, cualquier cosa puede sentarte mal. Un cambio de agua, cosas de ésas, ¿verdad?

—Probablemente había comido demasiado.

—¿Qué ha sido eso?

Alguien golpeaba con los nudillos en la puerta de la calle.

—Parece que alguien quiere entrar.

—¿Está cerrada con llave la puerta, Frank?

—Sí, debo de haberla cerrado.

Me miró y se puso pálida. Se acercó a la puerta batiente y miró. Después atravesó el comedor, pero volvió en seguida

—Parece que se ha ido.

—No sé por qué se me ha ocurrido cerrar la puerta con llave.

—Y a mí se me ha olvidado abrirla...

Dio un paso hacia el comedor, pero la detuve.

—Dejémosla... como está.

—Pero así no podrá entrar nadie... Tengo que cocinar estas cosas... Voy a lavar este plato...

La tomé en mis brazos y le apreté los labios con mi boca...

—¡Muérdeme! ¡Muérdeme!

La mordí. Le hundí tan profundamente los dientes en los labios que sentí su sangre en mi boca. Cuando la llevé arriba, dos hilillos rojos le corrían por el cuello.

3

Aquello me dejó sin fuerzas durante dos días, pero el griego estaba enojado conmigo, así que conseguí arreglármelas bien. Se había enfadado porque no había reparado la puerta batiente que comunicaba el comedor con la cocina. Cora le había dicho que iba muy suelta y que le había dado un golpe en la boca. Alguna explicación tenía que darle, porque tenía los labios hinchados por el mordisco. El marido me echó la culpa por no haberla arreglado. Tensé el muelle para quitarle impulso y así zanjamos el asunto.

El verdadero motivo de su enfado no era ése, sino el letrero luminoso. Estaba tan entusiasmado con la idea que temía que yo me la apropiase y contase que se me había ocurrido a mí. El letrero era tan complicado que no fue posible hacerlo aquella misma tarde. Les llevó tres días terminarlo; cuando avisaron de que estaba listo, fui a buscarlo y lo coloqué. Tenía todo lo que Nick había dibujado en el papel y algunas cosas más: una bandera norteamericana y otra griega, dos manos que se estrechaban y las palabras «¡Saldrá satisfecho!». Las letras eran rojas, blancas y azules. Esperé a que oscureciese para encenderlo. Cuando lo hice, se encendió como un árbol de Navidad.

—Nick, confieso que he visto muchos letreros luminosos en mi vida, pero ninguno que se parezca a éste. Tengo que reconocerlo, Nick.

—¡Vaya, vaya!

Nos dimos la mano. Volvíamos a ser amigos.

Al día siguiente estuve un instante a solas con ella; le di un manotazo en un muslo con tanta fuerza que casi se cayó.

—¿Por qué eres tan bruto? —me preguntó, enseñándome los dientes como un puma.

Me gustaba verla así.

—¿Cómo estás, Cora?

—¡Se me llevan los demonios!

Comencé a percibir de nuevo su olor.

Un día el griego se enteró de que un individuo se había establecido en la misma ruta, algo más cerca de la ciudad, y le estaba quitando ventas de gasolina. Cogió el coche para ir a investigar el asunto. Yo estaba asomado a la ventana de mi habitación cuando se fue, y me volví para bajar corriendo a la cocina. Pero ella ya estaba allí, junto a mi puerta.

Me acerqué y le miré la boca. Era la primera oportunidad que se me presentaba de hacerlo. La hinchazón había desaparecido, pero las marcas de mis dientes eran visibles todavía: rayitas azuladas en ambos labios. Se los acaricié. Estaban suaves y húmedos. Los besé dulcemente, con besos suaves. Hasta entonces nunca había pensado en besarla así.

Se quedó conmigo hasta que regresó el griego, aproximadamente una hora más tarde. No hicimos nada. Simplemente, nos tumbamos en la cama. Ella jugaba con mi pelo mientras miraba fijamente al techo, como si meditara.

—¿Te gusta el pastel de pasas?

—No sé. Sí, creo que sí.

—Te haré uno.

—Cuidado, Frank. ¡Vas a desballestar la camioneta!

—¡Al diablo con las ballestas!

Nos internamos en un pequeño bosque de eucaliptos que se extendía al borde de la carretera. El griego nos había enviado al mercado para devolver una carne que no estaba en buen estado y se nos había hecho de noche. Metí el coche entre los árboles, dando tumbos y sacudidas. Al llegar a lo más oscuro de la arboleda lo detuve. Cora se me abalanzó antes de que yo hubiese apagado los faros. Hicimos lo que quisimos. Al cabo de un rato estábamos sentados tranquilamente.

—No puedo seguir así, Frank.

—Yo tampoco.

—No aguanto más. Quiero emborracharme de ti, Frank. ¿Me comprendes? Emborracharme.

—Sí, sí; ya sé.

—¡Cómo odio a ese griego!

—¿Por qué te casaste con él? Nunca me lo has contado.

—Nunca te he contado nada.

—Hasta ahora no hemos perdido el tiempo hablando.

—Yo trabajaba en un bar de mala muerte. Cuando una mujer trabaja dos años en uno de esos bares de Los Ángeles, se agarra al primer hombre que pase con un reloj de oro.

—¿Cuándo te fuiste de Iowa?

—Hace tres años. Gané un concurso de belleza en un instituto de Des Moines. Nací allí. El premio era un viaje a Hollywood. Cuando bajé del tren, había quince tipos allí sacándome fotos; dos semanas después estaba en el bar.

—¿Por qué no volviste a Des Moines?

—No quise darles esa alegría.

—¿Y no llegaste a trabajar en el cine?

—Hice una prueba. Era fotogénica, pero ahora las películas son sonoras, y en cuanto empecé a hablar descubrieron lo que realmente era, y yo lo comprendí también: una cualquiera de Des Moines que tenía tantas probabilidades de triunfar en el cine como las que pudiera tener un mono. O menos, porque un mono al menos hace reír. Yo lo único que conseguí fue dar asco.

—¿Y después?

—Estuve dos años con tipos que sólo quería pellizcarme las piernas, que me proponían pasar la noche con ellos a cambio de algo de dinero. Lo hice unas cuantas veces.

—¿Y después?

—¿Comprendes lo que quiero decir con eso de «pasar la noche»?

—Sí.

—Un día conocí a Nick y me casé con él. Dios sabe que lo hice con toda la intención de serle fiel, pero ya no puedo soportarlo más. ¡Dios mío! ¿Acaso parezco un pajarito blanco?

—No, a mí más bien me pareces una arpía.

—Tú te diste cuenta en seguida, ¿verdad? Ésa es una de las cosas buenas que tienes: que no tengo que engañarte constantemente. Además, eres limpio. No eres grasiento, Frank. ¿Sabes lo que eso significa?

—Sí, más o menos me lo imagino.

—No, creo que no. Ningún hombre sabe lo que significa para una mujer tener que soportar a un hombre grasiento; cada vez que te toca se te revuelve el estómago. Yo no soy una arpía, Frank. ¡Es que no puedo soportarlo más!

—¿Qué te propones? ¿Engatusarme?

—¡Bueno! Digamos entonces que soy una arpía, pero creo que no sería tan mala si estuviera con un hombre que no fuese tan sucio.

—Cora, ¿y si nos vamos?

—Ya lo he pensado. Lo he pensado mucho.

—Es muy sencillo. Dejamos plantado a ese griego del diablo y volamos.

—¿Adónde?

—A cualquier parte, ¿qué importa?

—Cualquier parte..., cualquier parte. ¿Dónde cae eso?

—De todo el mapa, donde se nos antoje.

—No, no es ahí. Cualquier parte es un bar de mala muerte.

—No me has entendido. Hablo de viajar. Será divertido, Cora. Nadie lo sabe mejor que yo. Sé moverme por el mundo, sé cómo sacarle jugo a todo. ¿No es eso lo que queremos, Cora, ser un par de vagabundos, como en realidad somos?

—Tú eras un vagabundo perfecto. Ni siquiera llevabas calcetines cuando llegaste.

—Pero te gusté.

—Te deseé. Te desearía aunque no tuvieses ni una camisa. Sobre todo te desearía sin camisa, porque así podría sentir tus hombros anchos y fuertes.