Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

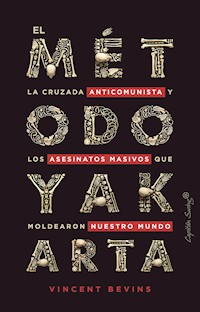

Vincent Bevins nos presenta la historia oculta de las masacres respaldadas por Estados Unidos en Indonesia, América Latina y otros lugares del mundo. En 1965, el Gobierno norteamericano ayudó al Ejército indonesio a asesinar a cerca de un millón de civiles inocentes, uno de los puntos de inflexión del siglo xx. Se trataba de eliminar al partido comunista más grande fuera de China y la Unión Soviética, pero sus estrategias inspirarían programas de terrorismo de Estado similares en países lejanos como Brasil y Chile. Estos hechos siguen ocultos hoy bajo un manto de silencio. En esta audaz y completa historia, Bevins se basa en una década de corresponsal en Asia y América Latina para los principales periódicos estadounidenses, en documentos recientemente desclasificados, así como en archivos y declaraciones de testigos presenciales recopilados en doce países, para revelar un legado impactante que se extiende por todo el mundo. Durante décadas se dio por sentado que algunos de los países más poblados del mundo adoptaron pacíficamente el sistema capitalista liderado por Estados Unidos, pero El método Yakarta demuestra que el despiadado exterminio de izquierdistas desarmados fue fundamental para la victoria de Washington en la Guerra Fría.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 643

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Introducción

En mayo de 1962, una niña llamada Ing Giok Tan se subió a un viejo barco oxidado en la capital de Indonesia, Yakarta. Su país, uno de los más grandes del mundo, se había visto arrastrado a la batalla internacional entre el capitalismo y el comunismo, por lo que sus padres decidieron huir de las terribles consecuencias que el conflicto había supuesto para familias como la suya. Pusieron rumbo a Brasil, un país que, según otros indonesios que ya vivían allí, ofrecía libertad, oportunidades y un alivio ante tanto enfrentamiento. No obstante, casi nada sabían de Brasil. Era simplemente una idea. Y estaba muy lejos. En una ruta de cuarenta y cinco días marcada por la ansiedad y el mareo, llegaron a Singapur, cruzaron el océano Índico hasta Mauricio, pasaron por Mozambique, rodearon Sudáfrica y luego atravesaron todo el Atlántico para arribar a São Paulo, la ciudad más poblada de América del Sur.

Si pensaban que lograrían escapar de la violencia de la Guerra Fría, estaban terriblemente equivocados. Dos años después, el Ejército derrocó a la joven democracia brasileña e instauró una violenta dictadura. Posteriormente, los nuevos inmigrantes indonesios recibieron en Brasil mensajes de su país que describían las más estremecedoras escenas que uno pueda imaginar, una explosión de violencia tan aterradora que solo comentar lo sucedido hacía romper a llorar a los testigos, que cuestionaban su propia cordura. Pero la información era cierta. Después de aquella matanza apocalíptica en Indonesia, una joven nación sembrada de cuerpos mutilados emergió como uno de los aliados más fiables de Estados Unidos. Y desapareció en gran medida de la historia.

Lo acontecido en Brasil en 1964 y en Indonesia en 1965 quizá representó las victorias más importantes de la Guerra Fría para el bando que en última instancia se alzó vencedor: Estados Unidos y el sistema económico internacional vigente en nuestros días. Así consideradas, dichas victorias se encuentran entre los hechos más relevantes de un proceso que ha dado forma de manera esencial a la vida de casi todo ser humano. Tanto Brasil como Indonesia habían sido independientes, con una posición en cierto modo intermedia entre las superpotencias mundiales del capitalismo y el comunismo, pero cayeron de forma decisiva del lado estadounidense a mediados de la década de 1960.

Los políticos de Washington y los periodistas de Nueva York entendieron sin duda lo significativo de estos acontecimientos en su momento. Sabían que Indonesia, hoy el cuarto país más poblado del planeta, era una presa mucho más importante de lo que podría serlo nunca Vietnam.[1] Las altas esferas de la política exterior estadounidense consiguieron en apenas unos meses lo que el país no lograría en diez sangrientos años de guerra en Indochina.

Por su parte, la dictadura de Brasil, en la actualidad el quinto país más poblado del planeta, desempeñó un papel crucial para arrastrar al resto de América del Sur al grupo de naciones proestadounidenses y anticomunistas. Tanto en Brasil como en Indonesia, la implicación de la Unión Soviética fue mínima.

Lo más estremecedor, y relevante para este libro, es que los acontecimientos en ambos países llevaron a la creación de una monstruosa red internacional de exterminio —de asesinato sistemático y en masa de población civil— en muchos otros países, un elemento fundamental para la construcción del mundo que habitamos hoy.

Excepto en el caso de los propios indonesios y de los especialistas en la materia, la mayoría de la gente sabe muy poco de Indonesia y casi nada de lo acontecido entre 1965 y 1966 en el archipiélago. Indonesia sigue suponiendo un enorme vacío en nuestros conocimientos generales colectivos, incluso para aquellas personas que sí conocen algo de la crisis de los misiles de Cuba, de la guerra de Corea o de Pol Pot, o que pueden con facilidad recitar de un tirón algunos datos básicos del país más poblado del planeta (China), del segundo más poblado (La India) o hasta de los que ocupan la posición sexta y séptima (Pakistán y Nigeria). Incluso entre los periodistas internacionales, pocos son los que saben que Indonesia es el país mayoritariamente musulmán más poblado del mundo, por no hablar de que en 1965 contaba con el partido comunista más grande fuera de la Unión Soviética y China.

La verdad sobre la violencia de los años 1965 y 1966 pasó décadas oculta. La dictadura que se asentó después contó una mentira al mundo, y los supervivientes estaban encarcelados o demasiado aterrorizados para alzar la voz. Solo gracias a los esfuerzos de heroicos activistas indonesios y de entregados investigadores de todo el mundo podemos hoy contar lo sucedido. Los documentos desclasificados recientemente por el Gobierno de Estados Unidos han sido de gran ayuda, si bien parte de lo acontecido sigue oculto bajo un velo de misterio.

Indonesia probablemente desapareció del mapa, utilizando la expresión popular, porque los acontecimientos de 1965 y 1966 fueron un éxito rotundo para Washington. No murió ningún soldado estadounidense y nadie estuvo nunca en peligro en el territorio norteamericano. A pesar de que los líderes indonesios tuvieron un papel internacional muy destacado en las décadas de 1950 y 1960, a partir de 1966 el país dejó por completo de salir en la foto. Sé, por mis trece años trabajando de corresponsal y periodista en el extranjero, que los países lejanos que son estables y fiables en su condición proestadounidense no salen en las portadas. Personalmente, después de estudiar la documentación y pasar mucho tiempo con las personas que vivieron estos acontecimientos, terminé por desarrollar otra teoría especialmente perturbadora acerca de los motivos por los que estos hechos cayeron en el olvido. Me temo que la verdad de lo sucedido contradice en tal medida nuestra idea de lo que fue la Guerra Fría, de lo que significa ser estadounidense y del modo en el que ha tenido lugar la globalización, que simplemente ha sido más sencillo ignorarla.

Este libro está dirigido a quienes no cuentan con especiales conocimientos de Indonesia, de Brasil, de Chile, de Guatemala o de la Guerra Fría, aunque espero que mis entrevistas, la investigación de los archivos oficiales y el enfoque global del texto puedan facilitar también algún descubrimiento de interés a los expertos. Confío especialmente en que estas líneas lleguen a las personas que quieren saber cómo la violencia y la guerra contra el comunismo han dado forma precisa a nuestras vidas, ya vivamos en Río de Janeiro, Bali, Nueva York o Lagos.

Dos experiencias de mi propia vida me convencieron de que los hechos de mediados de los sesenta siguen en gran medida con nosotros, que sus fantasmas siguen vagando por el mundo, por así decirlo.

Un día de 2016, en mi sexto y último año de corresponsal en Brasil para Los Angeles Times, recorría los pasillos del Congreso en Brasilia. Los legisladores de la cuarta democracia más grande del mundo se preparaban para votar la destitución de Dilma Rousseff, la primera presidenta de Brasil, que había pertenecido en su juventud a una guerrilla de izquierdas. Por uno de los pasillos reconocí a un congresista de la extrema derecha sin gran relevancia pero conocido por no tener pelos en la lengua, Jair Bolsonaro, al que me acerqué para hacerle unas preguntas rápidas. Era bien sabido en aquel momento que los rivales políticos de Dilma Rousseff estaban intentado deponerla basándose en meros tecnicismos, y que quienes maniobraban para conseguir su caída tenían las manos mucho más manchadas por la corrupción que ella.[2] Desde mi posición de periodista extranjero, pregunté a Bolsonaro si le preocupaba que la comunidad internacional, habida cuenta de lo cuestionables que eran los procesos que tenían lugar aquel día, pudiera poner en duda la legitimidad del equipo de gobierno —más conservador— que reemplazaría a Rousseff. Sus respuestas parecían tan alejadas de lo convencional, una resurrección tal de los fantasmas de la Guerra Fría, que ni siquiera utilicé la entrevista. Me dijo: «El mundo celebrará lo que hacemos hoy, porque estamos impidiendo que Brasil se convierta en otra Corea del Norte».

Aquellas declaraciones eran absurdas. Rousseff era una dirigente de centroizquierda cuyo Gobierno se había mostrado, en todo caso, demasiado cercano a las grandes corporaciones.

Un rato después, Bolsonaro intervino en la Cámara de Diputados y pronunció unas palabras que estremecieron al país: dedicó su voto de destitución a Carlos Alberto Brilhante Ustra, el hombre que desde su puesto de coronel supervisó las torturas a las que fue sometida la propia Dilma Rousseff durante la dictadura brasileña. Era una provocación escandalosa, un intento de traer al presente el régimen militar anticomunista y convertirse en símbolo nacional de la oposición de extrema derecha a todo y a todos.[3]

Cuando entrevisté a Dilma Rousseff unas semanas más tarde, aún a la espera de la votación final que la retiraría de la presidencia, la conversación nos llevaba una y otra vez al papel de Estados Unidos en la política brasileña. Teniendo en cuenta las numerosas ocasiones y las diversas formas en las que Washington ha intervenido para derrocar gobiernos en América del Sur, muchos de los defensores de Rousseff se preguntaban si la CIA no estaría detrás de las maniobras también en esta ocasión. Rousseff lo negó: todo era resultado de las dinámicas internas de Brasil.[4] No obstante, aquello era, en cierta medida, incluso peor: la dictadura de Brasil había mutado en el tipo de democracia capaz de destituir sin riesgo a cualquiera —como Rousseff o Lula— que las élites políticas o económicas consideraran una amenaza para sus intereses. Para ello podían revivir los demonios de la Guerra Fría y sumarlos a la batalla cuando les pareciera.

Sabemos ya hasta qué punto tuvo éxito la maniobra de Bolsonaro. Me encontraba en Río cuando fue elegido presidente, dos años más tarde. Inmediatamente brotaron disputas en las calles. Hombres corpulentos empezaron a increpar a mujeres tatuadas que llevaban pegatinas del candidato rival, gritando: «¡Comunistas! ¡Fuera! ¡Comunistas!».

En 2017 hice el viaje inverso al que emprendieran Ing Giok Tan y su familia tantos años antes. Me mudé de São Paulo a Yakarta para cubrir el Sudeste Asiático para The Washington Post. Apenas unos meses después de llegar, un grupo de académicos y activistas organizó un discreto congreso para debatir los acontecimientos de 1965. Sin embargo, ciertas personas estaban difundiendo en las redes sociales la acusación de que en realidad aquel era un encuentro para resucitar el comunismo (todavía ilegal en el país transcurridos más de cincuenta años), y una turba se dirigió al lugar donde se celebraba la reunión aquella noche, poco después de que yo me marchara. Grupos compuestos principalmente por hombres islamistas, protagonistas habituales de manifestaciones violentas en las calles de Yakarta, rodearon el edificio y encerraron a todos los presentes dentro. Mi compañera de piso, Niken, una joven sindicalista de Java Central, estuvo atrapada toda la noche, mientras la multitud aporreaba las paredes y entonaba: «¡Aplastad a los comunistas!» y «¡Quemadlos vivos!». Aterrorizada, me envió mensajes de texto en los que me pedía que contara lo que estaba sucediendo, y eso hice en Twitter. No hizo falta mucho tiempo para que mis mensajes fueran respondidos con amenazas y acusaciones que me tildaban de comunista, incluso de miembro del inexistente Partido Comunista de Indonesia. Me había acostumbrado a recibir este tipo de mensajes en América del Sur. Las similitudes no eran una coincidencia. El origen de la paranoia en ambos países se remonta a las respectivas rupturas traumáticas que sufrieron a mediados de la década de 1960.

Sin embargo, solo cuando empecé a trabajar en este libro y a hablar con expertos, testigos y supervivientes, me di cuenta de que el impacto de los dos acontecimientos históricos iba mucho más allá del hecho de que siga existiendo un anticomunismo violento en Brasil, en Indonesia y en muchos otros países, y de que la Guerra Fría creara un mundo de regímenes que consideran que toda reforma social es una amenaza. Llegué a la conclusión de que el mundo entero, y especialmente los países de Asia, África y América del Sur por cuyas aguas viajó Ing Giok con su familia, había sido remodelado por el oleaje surgido de Brasil e Indonesia en 1964 y 1965.

Sentía una fuerte responsabilidad moral de investigar esta historia y contarla debidamente. En cierto modo, hacerlo es la culminación de más de una década de trabajo. No obstante, con la vista puesta específicamente en este libro, visité doce países y entrevisté a más de cien personas en español, portugués, inglés e indonesio. Estudié detalladamente archivos en estas mismas lenguas, hablé con historiadores de todo el mundo y trabajé con investigadores asistentes en cinco países. No contaba con grandes recursos para escribir este libro, pero me impliqué al máximo en el proyecto.

La violencia que tuvo lugar en Brasil, en Indonesia y en otros veintiún países repartidos por el planeta no fue accidental ni un efecto secundario de los principales acontecimientos de la historia mundial. Aquellas muertes no fueron «la muerte más fría y más insulsa», meros errores trágicos que no supusieron cambio alguno.[5] Todo lo contrario. La violencia fue efectiva, parte fundamental de un proceso mayor. Sin una perspectiva completa de la Guerra Fría y de los objetivos internacionales de Estados Unidos, los hechos resultan inverosímiles, ininteligibles o muy difíciles de enjuiciar.

El extraordinario documental The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer, y su secuela, La mirada del silencio, abrieron de un golpe la caja negra de lo sucedido en 1965 en Indonesia y obligaron a los indonesios y al resto del mundo a asomarse. Oppenheimer utiliza con maestría una aproximación desde un primer plano extremo. Yo he adoptado deliberadamente la estrategia contraria: abrir el plano a la escena internacional, con el objetivo de ejercer de complemento. Espero que los espectadores de aquellos documentales se acerquen a este libro para situarlos en contexto, y espero que mis lectores vean los documentales cuando terminen con estas páginas. También tengo con Joshua una pequeña deuda personal por haber guiado mi investigación inicial, pero mucho mayor es mi deuda con los historiadores indonesios y de otros lugares, especialmente con Baskara Wardaya, Febriana Firdaus y Bradley Simpson.

Decidí que para contar realmente la historia de estos acontecimientos y sus repercusiones —es decir, la red mundial de exterminio que engendraron— tenía que intentar en cierto modo narrar la historia más amplia de la Guerra Fría. Se olvida con mucha frecuencia que el anticomunismo violento fue una fuerza mundial y que sus protagonistas trabajaban cruzando fronteras y aprendiendo de los éxitos y los fracasos de otros lugares conforme su movimiento adquiría impulso y cosechaba victorias. Para comprender lo sucedido tenemos que entender esta colaboración internacional.

Esta es también la historia de unas cuantas personas, algunas de Estados Unidos, otras de Indonesia y de América Latina, que vivieron estos acontecimientos y cuyas vidas sufrieron una transformación radical a causa de ellos. La elección del enfoque de esta obra, así como de las conexiones que pude establecer, vinieron probablemente dictadas en cierta medida por las personas que tuve la suerte de conocer, además de por mi propio contexto y mis habilidades lingüísticas, pero, desde mi perspectiva, su historia es la historia de la Guerra Fría en la misma medida que cualquier otra, y en mayor medida, desde luego, que cualquier historia de la Guerra Fría centrada fundamentalmente en personas blancas de Estados Unidos y Europa.[6]

La historia que narro en las siguientes páginas está basada en información desclasificada, en el consenso alcanzado por los historiadores más expertos en la materia y en un aplastante conjunto de testimonios personales. Mi información se apoya en gran medida en mis entrevistas con supervivientes y, por supuesto, no he podido comprobar hasta el último detalle de sus declaraciones en lo relativo a sus vidas personales, tales como las sensaciones del momento, qué ropa vestían o el día que fueron arrestados. No obstante, ninguno de los detalles que incluyo contradicen los hechos demostrados ni la historia en su conjunto que los investigadores ya han desvelado. Para escribir estas líneas con la máxima precisión posible, siendo fiel a las pruebas y respetuoso con aquellos que vivieron estas circunstancias, entendí que debía hacerlo de un determinado modo. En primer lugar, el texto es verdaderamente internacional; toda vida sobre la Tierra es tratada con la misma relevancia y ninguna nación ni actor son considerados a priorilos buenos o los malos de la película. En segundo lugar, todos hemos oído la máxima de que «la historia la escriben los vencedores». Es, por desgracia, habitualmente cierto. Sin embargo, este libro se opone inevitablemente a esa tendencia —muchas de las personas que lo protagonizan se encuentran entre las principales perdedoras del siglo XX—, y no nos puede asustar que sus vidas contradigan la interpretación ampliamente aceptada de la Guerra Fría en los países de habla inglesa, incluso si esas contradicciones resultan muy incómodas para los vencedores. Finalmente, mi trabajo evita por completo la especulación, resistiendo toda tentación de abordar por mí mismo los muchos misterios sin resolver. Tenemos que aceptar que hay mucho que todavía desconocemos.

Así pues, este libro no depende de conjeturas. Cuando mis compañeros y yo nos hemos encontrado con lo que parecían grandes coincidencias —aparentemente excesivas, tal vez— o con interconexiones que no podíamos explicar, no hemos ido más allá de su análisis, no hemos desarrollado a la ligera una teoría propia sobre sus causas.

Y ciertamente nos encontramos con algunas coincidencias y conexiones.

[1]Bradley Simpson, Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968, Stanford University Press, 2008, p. 5. Simpson señala que «hasta mediados de la década de 1960, la mayoría de los responsables políticos seguía considerando a Indonesia mucho más importante que Vietnam o Laos». Como veremos más adelante, las noticias publicadas por los grandes medios en 1965 confirman esta escala de prioridades.

[2]Vincent Bevins, «The Politicians Voting to Impeach Brazil’s President Are Accused of More Corruption Than She Is», en Los Angeles Times, 28 de marzo de 2016.

[3]Jonathan Watts, «Dilma Rousseff Taunt Opens Old Wounds of Dictatorship Era’s Torture in Brazil», en The Guardian, 19 de abril de 2016.

[4]Vincent Bevins, «Brazil Is in Turmoil, an Impeachment Trial Looms, and Still, Dilma Rousseff Laughs», en Los Angeles Times, 5 de julio de 2016.

[5]Cito el memorable pasaje de Hegel: «Una muerte que no tiene ningún ámbito interno ni cumplimiento […] es, por tanto, la muerte más fría y más insulsa, sin otra significación que la de cortar una cabeza de col o la de beber un sorbo de agua». G. W. F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, trad. Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 347.

[6]Debo mucho a la obra de Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times (Cambridge University Press, 2005), por su afirmación meticulosamente investigada de que la Guerra Fría fue en la misma medida la configuración de la vida en el tercer mundo como un conflicto entre superpotencias. Ojalá hubiera conocido su argumentación mucho antes de empezar este proyecto, pero he de confesar que leí las obras de Westad después de haber redactado mi propuesta, que descansaba en una tesis similar. Quizá una década de trabajo en «países en vías de desarrollo» me condujo a las mismas conclusiones que sus investigaciones académicas.

01

Una nueva era

estadounidense

Estados Unidos, una colonia de asentamiento de Europa Occidental en Norteamérica, emergió de la Segunda Guerra Mundial siendo, con mucha diferencia, el Estado más poderoso del planeta. Fue una sorpresa para la mayoría de los estadounidenses. Y para la mayor parte del mundo.

Aquel era un país joven. Apenas había transcurrido un siglo desde que el Gobierno establecido en las antiguas colonias británicas terminara de incorporar en el nuevo país a los que fueran territorios franceses y españoles, lo que concedió a sus líderes el dominio de la franja central del continente. En comparación, sus primos europeos llevaban conquistando el planeta casi cinco siglos; habían navegado por toda la Tierra y se la habían repartido en pedazos.

Decir que Estados Unidos es una colonia de asentamiento significa que la tierra fue tomada por europeos blancos a lo largo de varios siglos de un modo que difería de la forma en la que fueron conquistados la mayor parte de los países de África y Asia. Los colonos blancos llegaron para quedarse, y la población autóctona fue excluida, por definición, de la nación que construyeron los colonos. Para que el nuevo país blanco y cristiano pudiera tomar forma, la población indígena tenía que apartarse del camino.

Como todo niño y niña estadounidense estudia, el fanatismo religioso fue un factor importante en la fundación de Estados Unidos. Los puritanos, un grupo de entregados cristianos ingleses, no cruzaron el Atlántico para hacer dinero para Inglaterra. Buscaban un lugar donde establecer la versión más pura y disciplinada de la sociedad calvinista que querían desarrollar. Una forma de definir sus objetivos es que aspiraban a la libertad religiosa. Otra es que querían una sociedad aún más homogénea, fundamentalista y teocrática que la que existía en la Europa del siglo XVII.[7]

A finales de la primera década del siglo XVIII, los líderes de las colonias británicas expulsaron a la monarquía en una guerra por la independencia e instauraron un sistema de autogobierno de una efectividad notable que sigue existiendo hoy con ligeras modificaciones. A escala internacional, el país acabó representando e impulsando los ideales democráticos y revolucionarios. Desde la perspectiva nacional, no obstante, la situación era mucho más compleja. Estados Unidos siguió siendo una sociedad de un brutal supremacismo blanco. La consecuencia del rechazo a priori de la población autóctona fue el genocidio.

A lo largo de toda América, desde Canadá hasta Argentina, la colonización europea mató a entre cincuenta y setenta millones de personas de los pueblos nativos, lo que supone en torno al 90 por ciento de la población originaria. Los científicos han concluido recientemente que la aniquilación de estos pueblos fue tal que cambió la temperatura del planeta.[8] En los nuevos Estados Unidos de América, la destrucción de los pueblos nativos prosiguió mucho después de la declaración de independencia del dominio británico. Los ciudadanos estadounidenses continuaron comprando, vendiendo, azotando, torturando y poseyendo a personas de origen africano hasta mediado el siglo XIX. Las mujeres solo disfrutaron del derecho al sufragio en todo el país en 1920. Ellas, al menos, pudieron ejercerlo, mientras que el teórico derecho al voto garantizado a los estadounidenses negros fue combatido con violentas campañas racistas y leyes destinadas a excluirlos de la verdadera condición de ciudadanos. Cuando Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial, era lo que hoy consideraríamos una sociedad segregada por raza, un apartheid.[9]

En aquella guerra, no obstante, los mejores atributos de la naturaleza estadounidense pasaron a primer plano. No siempre estuvo claro que eso fuera a ser así. En la década de 1930 algunos estadounidenses simpatizaban incluso con los nazis, el autoritario partido hipermilitarista, genocida y orgulloso de su racismo que gobernaba Alemania. En 1941, un senador de Misuri llamado Harry S. Truman afirmaba: «Si vemos que Alemania está ganando la guerra, tenemos que ayudar a Rusia; y si es Rusia la que va ganando, tenemos que ayudar a Alemania, y así dejarlos que maten cuanto sea posible».[10] Pero cuando Estados Unidos se decidió a participar en la Segunda Guerra Mundial, en una alianza con británicos, franceses y rusos contra alemanes y japoneses, sus tropas lucharon para liberar a los prisioneros de los campos de exterminio y salvar de la tiranía a las limitadas democracias de Europa Occidental. Salvo por los quinientos mil que desgraciadamente perdieron la vida, una generación de jóvenes estadounidenses regresó de esa guerra con un orgullo legítimo por lo que había hecho: mirar a un sistema absolutamente perverso a los ojos y defender los valores sobre los que se construyó su país. E imponerse.

El final de la Segunda Guerra Mundial fue el principio de un nuevo orden internacional. Europa quedó debilitada y el planeta roto en mil pedazos.

Tres mundos

El segundo país más poderoso del mundo en 1945, la Unión Soviética, emergió asimismo vencedor de aquella guerra. Los soviéticos también estaban muy orgullosos, pero su población había quedado destrozada. Adolf Hitler, en cabeza del partido nazi, despreciaba su ideología de izquierdas y lideró una brutal invasión de su territorio. Antes de que los soviéticos los obligaran finalmente a retroceder —en Stalingrado, en 1943, probablemente el punto de inflexión de la guerra, un año antes del desembarco estadounidense en Europa—, habían sufrido ya pérdidas catastróficas. Cuando el Ejército Rojo alcanzó Berlín en 1945, ocupando gran parte de Europa Central y del Este en el proceso, al menos veintisiete millones de ciudadanos soviéticos habían muerto.[11]

La Unión Soviética era un país todavía más joven que Estados Unidos. Fue fundada en 1917 por un pequeño grupo de intelectuales radicales inspirados por el filósofo alemán Karl Marx, después de una revolución que derrocó a la decrépita monarquía rusa, que gobernaba un imperio constituido fundamentalmente por campesinos pobres y que era considerado atrasado en comparación con los países capitalistas avanzados de Europa Occidental, donde Marx —y Vladímir Lenin, el primer líder soviético— consideraba en realidad que empezaría la revolución socialista mundial.

Estos revolucionarios libraron una guerra civil entre 1918 y 1920, en la que emplearon lo que los propios bolcheviques denominaron «terror» para imponerse al Ejército Blanco, una coalición imprecisa de conservadores, nacionalistas rusos y anticomunistas, también entregada a los asesinatos en masa. Muerto Lenin, en 1924, su despiadado sucesor, Joseph Stalin, colectivizó por la fuerza la producción agrícola, estableció una economía de planificación centralizada y utilizó los encarcelamientos y las ejecuciones en masa para hacer frente a sus enemigos reales e imaginados. Millones de personas murieron a lo largo de la década de 1930 como resultado de las medidas de Stalin, incluidos algunos de los arquitectos originales de la revolución, al tiempo que el líder soviético variaba la ideología oficial del movimiento internacional comunista de aquí para allá atendiendo a sus propias necesidades políticas. Ahora bien, en su mayor parte, lo peor se mantuvo en secreto. Por contra, la rápida industrialización de la Unión Soviética y la ulterior derrota de los nazis —así como el hecho de que a menudo fueran comunistas los primeros y los más contundentes en plantar cara tanto al fascismo como al colonialismo— le concedieron al país un prestigio internacional significativo en 1945.[12]

Los soviéticos se convirtieron en la segunda «superpotencia», pero eran mucho más débiles que Estados Unidos en todo lo relevante. A finales de la década de 1940 Estados Unidos producía la mitad de todos los bienes manufacturados del mundo. En 1950 la economía de Estados Unidos era probablemente tan grande como la suma de las economías de toda Europa y de la Unión Soviética.[13] En lo relativo a la capacidad militar, la población soviética había sido diezmada, algo especialmente cierto en el caso de quienes podrían ser llamados a filas para combatir en una guerra. A pesar de que cientos de miles de mujeres soviéticas lucharon con valentía contra los nazis, el desequilibrio entre los sexos en 1945 da una idea de la devastación. En 1945 había únicamente siete hombres por cada diez mujeres con edades comprendidas entre los veinte y los veintinueve años.[14] Estados Unidos contaba con una capacidad militar mayor y demostró la devastación apocalíptica que podía desencadenar desde el aire cuando lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

A esto nos referimos cuando analizamos el «primer mundo» y el «segundo mundo» en los años posteriores a 1945. El primer mundo estaba formado por los países ricos de América del Norte, Europa Occidental, Australia y Japón, que en todos los casos se enriquecieron con su dedicación al colonialismo. La potencia que lo lideraba, Estados Unidos, llegó tarde a este juego, al menos fuera de Norteamérica, pero sin duda lo jugó. Los jóvenes Estados Unidos se hicieron con el control de los territorios de Luisiana, Florida, Texas y el actual suroeste del país declarando la guerra o amenazando con un ataque.[15] Posteriormente, Estados Unidos se hizo con Hawái, después de que un grupo de empresarios derrocara a la reina Liliuokalani en 1893; asumió el control de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la guerra hispano-estadounidense de 1898. Filipinas, el segundo país en tamaño del Sudeste Asiático, siguió siendo formalmente una colonia hasta 1945, mientras que Cuba pasó a formar parte de la esfera informal de influencia estadounidense en América Central y el Caribe —donde los marines estadounidenses, como poco, habían encadenado la mareante cifra de veinte intervenciones hasta 1920— y Puerto Rico sigue hoy en un limbo imperial.[16]

El «segundo mundo» estaba formado por la Unión Soviética y los territorios europeos donde el Ejército Rojo había fijado campamento. Desde su fundación, la URSS se había alineado públicamente con la lucha anticolonial mundial y no había desplegado un imperialismo de ultramar, pero el mundo estaba atento a cómo ejercería Moscú su influencia en las naciones ocupadas de Europa Central y del Este.

Y luego estaba el «tercer mundo»: todos los demás, la inmensa mayoría de la población mundial. El término fue acuñado a principios de la década de 1950 y, originalmente, todas sus connotaciones eran positivas. Cuando los líderes de estos nuevos Estados nación asumieron el término, lo hicieron con orgullo; implicaba el sueño de un futuro mejor en el que las masas oprimidas y esclavizadas tomarían el control de su propio destino. El término se utilizaba en el sentido del «Tercer Estado» de la Revolución francesa: el pueblo llano revolucionario que derrocaría al primer y al segundo estado, a la monarquía y al clero. «Tercer» no significaba «de tercera», sino algo más parecido al tercer y último acto: el primer grupo de países blancos ricos había tenido su oportunidad de ordenar el mundo, al igual que el segundo, y este era el nuevo movimiento, cargado de energía y potencial, simplemente a la espera de que le soltaran las riendas. Para gran parte del planeta, el tercer mundo no era solo una categoría, era un movimiento.[17]

En 1950 más de dos tercios de la población mundial vivía en el tercer mundo, y, con escasas excepciones, estos pueblos habían vivido bajo el control del colonialismo europeo.[18] Algunos países habían conseguido romper con el dominio imperial en el siglo XIX; otros obtuvieron su independencia cuando las fuerzas fascistas se retiraron al final de la Segunda Guerra Mundial; los hubo que intentaron hacerlo en 1945, pero volvieron a ser invadidos por los ejércitos del primer mundo; y, para muchos otros, la guerra había supuesto poco cambio y seguían sin ser libres. Todos ellos heredaron economías muchísimo más pobres que las del primer mundo. Siglos de esclavitud y explotación despiadada los habían dejado abandonados a su suerte y con la necesidad de decidir cómo intentarían forjar el camino a la independencia y la prosperidad.

La versión simplificada de la siguiente parte de esta historia es que los países recién independizados del tercer mundo tuvieron que combatir los contraataques imperiales y luego elegir si adoptarían el modelo capitalista favorecido por Estados Unidos y Europa Occidental o si tratarían de construir el socialismo y seguir los pasos de la Unión Soviética con la esperanza de avanzar desde la pobreza a una posición de relevancia internacional tan rápido como lo habían conseguido los rusos. Las circunstancias, sin embargo, eran mucho más complejas. En 1945 todavía era posible creer que serían capaces de mantener una relación amistosa tanto con Washington como con Moscú.

Un vietnamita llamado Ho Chi Minh, que había trabajado anteriormente retocando fotografías en París y de panadero en Estados Unidos, abrazó el marxismo revolucionario cuando acusó a las fuerzas capitalistas occidentales de negarse a reconocer la soberanía de Vietnam en la Conferencia de Paz de Versalles posterior a la Primera Guerra Mundial.[19] Se hizo delegado de la Internacional Comunista antes de liderar el movimiento de resistencia del Viet Minh contra la ocupación japonesa en la década de 1940. No obstante, cuando, después de los dos ataques nucleares estadounidenses contra Japón, llegó al jardín floral de Ba Dinh, en el centro de Hanói, para declarar la independencia el 2 de septiembre de 1945, comenzó su discurso con las siguientes palabras: «“Todos los hombres son creados iguales. Son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Esta afirmación inmortal forma parte de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776. En un sentido amplio, significa: todos los pueblos de la tierra son iguales desde la cuna, todos los pueblos tienen derecho a vivir, a ser felices y libres».[20]

Celebraba los ideales revolucionarios que los fundadores de Estados Unidos legaron a su país y en los que todavía creían con firmeza sus líderes. Estaba intentando transmitir al mundo que los vietnamitas únicamente querían lo que cualquier otro pueblo, es decir, el derecho a gobernarse por sí mismos. También estaba intentando sobrevivir a una situación muy desesperada. El ejército colonial francés había regresado para afirmar el poder blanco en Indochina, y Ho Chi Minh sabía que lo último que necesitaba era que el país más poderoso de la historia de la humanidad también se decidiera a aplastar su movimiento de independencia. Apelaba directamente a los valores declarados del pueblo estadounidense, al igual que hicieron muchos otros izquierdistas del tercer mundo en aquel momento.

Estados Unidos, a fin de cuentas, se había aliado con la Unión Soviética contra Hitler. Sin embargo, para los hombres más poderosos de Washington, las cosas estaban cambiando muy rápidamente.

En realidad, la cruzada anticomunista del Gobierno estadounidense había empezado mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Nada más producirse la Revolución rusa, el presidente Woodrow Wilson decidió sumarse a los restantes poderes imperiales para ayudar al Ejército Blanco a intentar retomar el poder de los revolucionarios bolcheviques. Dos eran sus razones: en primer lugar, la esencia de la ideología fundacional de Estados Unidos es algo así como el opuesto mismo del comunismo.[21] Confiere un importante énfasis al individuo, no al colectivo, con una idea de libertad que está fuertemente ligada al derecho a poseer bienes. Esta fue, en resumidas cuentas, la base de la ciudadanía plena en la república estadounidense temprana: únicamente podían votar los hombres blancos con propiedades. En segundo lugar, Moscú se presentaba como rival geopolítico e ideológico, una vía alternativa a través de la cual los pueblos pobres podían alcanzar la modernidad sin replicar la experiencia estadounidense.[22]

Sin embargo, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, una serie de acontecimientos llevaron el anticomunismo al corazón mismo de la política estadounidense de un modo nuevo, cargado de fanatismo.

El anticomunismo

realmente existente

Empezó en Europa, en áreas asoladas por la Segunda Guerra Mundial. A los líderes de Washington no les agradó que los partidos comunistas ganaran las primeras elecciones posteriores al conflicto tanto en Francia como en Italia.[23] En Grecia, las guerrillas lideradas por los comunistas que habían combatido a los nazis se negaron a entregar las armas y a reconocer al Gobierno establecido bajo supervisión británica, y estalló una guerra civil. Luego estaba Asia Occidental. En Turquía, los soviéticos, triunfantes, exigieron acceso a las principales vías navegables, lo que desató una pequeña crisis política. En Irán, cuya mitad norte llevaba bajo control soviético desde 1941 (en virtud de un acuerdo con los Aliados occidentales), el Partido Tudeh, liderado por comunistas, se había convertido en el grupo político de más tamaño y mejor organizado del país, al tiempo que las minorías étnicas exigían independencia del sah, el rey nombrado por los británicos.

El presidente estadounidense de la inmediata posguerra, Harry S. Truman, tuvo mucha menos paciencia con la Unión Soviética que su predecesor, Franklin D. Roosevelt, y buscó una vía de enfrentamiento con Stalin. Grecia y Turquía se la ofrecieron. En marzo de 1947 pidió al Congreso apoyo civil y militar a estos dos países en una intervención especial que esbozó la que terminaría siendo conocida como «doctrina Truman».

«Hoy, la existencia misma del Estado griego se ve amenazada por las actividades terroristas de varios miles de hombres armados, encabezados por los comunistas», dijo Truman. «Estoy convencido de que la política de Estados Unidos debe consistir en apoyar a los pueblos libres que se resisten a los intentos de sojuzgamiento por unas minorías armadas o por presiones exteriores».[24]

Arthur Vandenberg, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, había aconsejado a Truman que, para salirse con la suya, la Casa Blanca tenía que «matar de miedo al pueblo estadounidense» con respecto al comunismo. Truman aceptó el consejo, que funcionó a las mil maravillas. La retórica anticomunista no hizo más que intensificarse, habida cuenta de que la naturaleza del sistema político estadounidense ofrecía claros incentivos para elevar el tono. Una vez Truman fue reelegido en 1948, tenía todo el sentido político que el derrotado Partido Republicano lo acusara de ser «blando con el comunismo», a pesar de no ser nada parecido.[25]

El tipo concreto de anticomunismo que tomó forma en aquellos años estuvo en parte fundamentado en juicios de valor: la creencia extendida en Estados Unidos de que el comunismo era simplemente un mal sistema o, en caso de ser efectivo, moralmente repugnante. Sin embargo, hundía también sus raíces en varias afirmaciones sobre la naturaleza del comunismo internacional encabezado por los soviéticos. Existía el convencimiento generalizado de que Stalin quería invadir Europa Occidental. Se convirtió en hecho asumido que los soviéticos presionaban para la consecución de una revolución mundial y que, en cualquier lugar donde estuvieran presentes los comunistas, incluso en pequeño número, probablemente tendrían planes secretos de derribar el Gobierno. Se consideraba verdad incuestionable que allá donde estuvieran actuando los comunistas, lo hacían a las órdenes de la Unión Soviética, como parte de una conspiración internacional monolítica para destruir Occidente. La mayor parte de esto era sencillamente falso. Casi todo el resto respondía a una enorme exageración.

El caso de Grecia, el conflicto que en esencia utilizó Truman para lanzar la Guerra Fría, es un ejemplo relevante. Stalin, en realidad, indicó a los comunistas griegos que dieran un paso atrás y dejaran que el Gobierno sostenido por los británicos tomara el control tras la salida de los nazis.[26] Los comunistas griegos se negaron a acatar sus instrucciones. Combatir a un Gobierno de derechas que pretendía aniquilarlos era más importante para ellos que toda lealtad a la Unión Soviética. De forma parecida, el líder soviético dijo a los comunistas italianos y franceses que depusieran las armas (eso hicieron), y pidió a las fuerzas comunistas de Yugoslavia que dejaran de apoyar a sus camaradas griegos, que cedieran el control de su país y que se fusionaran con Bulgaria (el líder yugoslavo, Josip Broz, «Tito», no lo hizo, lo que provocó tal fractura que Stalin intentó asesinarlo).[27] Los líderes del Partido Tudeh consideraron que Irán estaba listo para la revolución después de la Segunda Guerra Mundial, pero los soviéticos les dijeron que no lo intentaran. En lo relativo a Turquía, la misma URSS había ya decidido en 1946 que no merecía las molestias. El líder soviético no había diseñado ningún plan para invadir Europa Occidental. Stalin, por supuesto, no retrocedió en estas regiones por generosidad de espíritu ni por su profundo respeto al derecho a la autodeterminación de las naciones. Lo hizo porque había alcanzado un acuerdo con las potencias occidentales en Yalta y temía contrariar a Estados Unidos si lo incumplía. Le sorprendió ver que Washington se comportaba como si los hubiera contrariado igualmente.[28]

El Gobierno de derechas griego obtuvo el respaldo de Estados Unidos —que prefería un aliado de los británicos a las guerrillas de izquierdas—, y utilizó un nuevo producto químico llamado napalm, producido poco antes en un laboratorio secreto de Harvard, para aplastar a los rebeldes que habían combatido a las fuerzas de Hitler. La Fuerza Aérea Real Griega lanzó el veneno en las verdes montañas de la región de Vitsi, cerca de la frontera con Albania. En Europa Occidental, origen familiar de todos los líderes estadounidenses hasta la fecha, Washington introdujo el Plan Marshall, un paquete de ayudas económicas diseñado con brillantez y de una efectividad magnífica que situó a esos países ricos en el camino de la reconstrucción capitalista al estilo estadounidense.[29]

Existían numerosas corrientes socialistas, marxistas y comunistas en el mundo, e incluso partidos teóricamente leales a la Unión Soviética actuaban con independencia cuando lo consideraban oportuno. Además, el marxismo como ideología rectora, incluida la formulación marxista-leninista consolidada por Stalin, desde luego que no prescribía que todo el mundo hiciera la revolución en todas partes y en todo momento. Desde su perspectiva, el socialismo no se conseguía solo por pretenderlo.

Antes de que el propio Marx empezara a escribir había ya una tradición de «socialistas utópicos». Uno de los principales argumentos del marxismo era rechazar la idea de que se podía simplemente conseguir que el mundo que uno deseaba existiera por mera voluntad; Marx desplegó una teoría según la cual las sociedades avanzan a través del conflicto entre clases económicas. En El manifiesto comunista, Marx y Friedrich Engels alaban el capitalismo como fuerza revolucionaria, argumentando que la emergencia de la burguesía había liberado a la humanidad de las cadenas del feudalismo y desatado capacidades hasta entonces desconocidas. Marx predecía que el modo de producción capitalista conllevaría el desarrollo de una clase trabajadora que, por su parte, derrocaría a los patronos burgueses en los países capitalistas avanzados. Esto no es lo que sucedió en realidad en Europa, pero los soviéticos todavía creían en la teoría y en la primacía del desarrollo y las relaciones económicas de clase. Había que pasar por el capitalismo para llegar al socialismo, defendía su teoría.

Mucho antes de la Revolución rusa, algunos partidos marxistas de Europa, como los socialdemócratas alemanes, rechazaron la vía revolucionaria y se comprometieron a hacer progresar los intereses de la clase trabajadora dentro de sistemas electorales parlamentarios. Incluso entre los partidos explícitamente prosoviéticos de la nueva Internacional Comunista (Comintern), activa entre 1919 y 1943, la aplicación de la ideología oficial variaba: la forma en la que en realidad actuaban estaba habitualmente basada en alguna combinación de las posibilidades que ofrecían sus condiciones locales, una interpretación de la ortodoxia marxista y el contexto geopolítico.[30]

El caso de Mao Zedong en China es un ejemplo relevante. La Comintern ofreció formación tanto a su Partido Comunista como a los nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, y los orientó hacia una organización en consonancia con las líneas leninistas, lo que significaba que debían mantener una estricta disciplina y gobernarse por el principio del «centralismo democrático». Moscú ordenó a los comunistas chinos que trabajaran conjuntamente con los nacionalistas en un amplio «frente unido», un concepto que había desarrollado la propia Comintern.[31] Se consideraba que, dado que China era una sociedad campesina tan empobrecida, el país no se acercaba en modo alguno al estado de desarrollo capitalista que haría posible la revolución.

La experiencia de un partido comunista más antiguo inspiró este enfoque. Un neerlandés llamado Henk Sneevliet, el jefe local de la Comintern, había ayudado a fundar el primer partido comunista asiático fuera del antiguo Imperio ruso: el Partido Comunista Indonesio. Sneevliet consideraba que el partido chino podía aprender del éxito que los comunistas indonesios habían tenido trabajando con el movimiento de masas de la Unión Islámica.[32] La función de Mao sería apoyar a los «burgueses» nacionalistas y desempeñar un papel secundario en la construcción de una nación capitalista. Comunista leal, Mao obedeció. Sin embargo, la estrategia no funcionó especialmente bien para los comunistas chinos. En 1927, Chiang Kai-shek se volvió contra ellos. Empezó con una masacre en Shanghái, y, a lo largo de los siguientes años, las tropas nacionalistas mataron a más de un millón de personas, situando en la diana a comunistas, líderes campesinos y activistas de todo el país en una oleada de «terror blanco».[33] Los comunistas y los nacionalistas chinos volvieron a sumar esfuerzos para combatir a las fuerzas ocupantes japonesas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Stalin ordenó una vez más a los comunistas que dieran un paso atrás.[34]

En Europa del Este, Stalin adoptó una perspectiva muy diferente, pues consideraba la región su legítima esfera de influencia —toda vez que sus tropas se la habían arrebatado a Hitler—, así como una importante defensa contra una posible invasión de Occidente. Después del anuncio de la doctrina Truman y del inicio del Plan Marshall, Moscú organizó un golpe de Estado comunista en Checoslovaquia. Las potencias occidentales tampoco jugaron limpio en el territorio que sus ejércitos habían ocupado. Cuando quedó claro que tantos italianos y franceses querían votar libremente por partidos comunistas, Estados Unidos intervino con rotundidad en Europa Occidental para asegurarse de que la izquierda no se hacía con el poder. En París, el Gobierno, muy dependiente de la asistencia económica de Estados Unidos, expulsó a todos los ministros comunistas en 1947.[35] En Italia, Estados Unidos canalizó millones de dólares hacia la Democracia Cristiana y gastó más millones en propaganda anticomunista. Estrellas internacionales como Frank Sinatra y Gary Cooper grabaron anuncios para la emisora de radio del Gobierno estadounidense: la voz de América. Washington organizó una enorme campaña postal entre los italoestadounidenses y sus amigos y familiares de la madre patria, con modelos de misivas que incluían mensajes como: «Una victoria comunista arruinaría Italia. Estados Unidos retiraría la ayuda y probablemente se desencadenaría una guerra mundial» y «Si las fuerzas de la verdadera democracia perdieran en las elecciones italianas, el Gobierno de Estados Unidos no mandaría más dinero a Italia».[36] Los comunistas perdieron.

Al final de la década de 1940, todo el territorio que había sido liberado por el Ejército Rojo estaba conformado por Estados de partido único comunista, mientras que todo el territorio controlado por las potencias occidentales era capitalista con una orientación proestadounidense, independientemente de lo que sus ciudadanos hubieran deseado en 1945.

A partir de un famoso discurso del entonces ex primer ministro británico Winston Churchill, muchos en Occidente empezaron a afirmar que los Estados socialistas de Europa del Este estaban detrás de un «telón de acero». El líder comunista italiano Palmiro Togliatti, cuyo partido siguió siendo popular durante décadas, afirmaba que Estados Unidos era una nación liderada por «negreros» ignorantes que pretendían comprar naciones enteras del mismo modo que habían comprado seres humanos.[37] Stalin, como marxista-leninista que era, consideraba sin duda que el comunismo terminaría por imponerse. Las leyes de la historia lo hacían inevitable. Sin embargo, por ese mismo motivo (y porque los soviéticos habían quedado tan debilitados por la guerra) no tenía intención de invadir Europa Occidental. Creía que la siguiente guerra mundial se desencadenaría entre las potencias imperialistas occidentales, tal y como sus propias teorías parecían indicar.[38]

En China, no obstante, Mao decidió en esta ocasión ignorar las directrices de Stalin y siguió batallando en la guerra civil una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. En 1949 venció finalmente a los nacionalistas, cuya venalidad, brutalidad e incompetencia llevaban tiempo poniendo en dificultades a sus aliados en Washington. Al igual que Ho Chi Minh en agosto de 1945, Mao había asumido el espejismo de que podría tener buenas relaciones con Estados Unidos. Se equivocaba, por supuesto.[39] Después de su victoria, la emergencia de la «China roja» conllevó violentas recriminaciones por parte de Estados Unidos.

Macartismo mundial

El macartismo toma su nombre del senador Joseph McCarthy, que lideró una embravecida búsqueda de comunistas en el Gobierno de Estados Unidos a principios de la década de 1950, pero se comprende mejor como un proceso que comenzó antes de que este senador se dedicara a reprender alcoholizado a la gente delante de todo el país, y sus consecuencias se extendieron hasta mucho después de que se demostrara que mentía.[40] El Comité de Actividades Antiestadounidenses (HUAC, por sus siglas en inglés) empezó a funcionar en 1938 y no se cerró hasta 1975. Los famosos juicios públicos no fueron simples «cazas de brujas» en las que la turba perseguía entes que no existían; realmente había comunistas en Estados Unidos. Actuaban en sindicatos, en Hollywood y en algunas partes de la Administración, y el Partido Comunista de los Estados Unidos de América había atraído a muchos miembros negros y judíos. Nunca fueron muy populares en los años treinta, pero lo que cambió después de la Segunda Guerra Mundial fue que los comunistas ya no eran en absoluto bienvenidos.

El macartismo fue un proceso vertical, impulsado especialmente desde la presidencia y el FBI. En 1947, el director de la agencia de investigación estadounidense, J. Edgar Hoover, que había sido muy influyente en la creación y la divulgación del consenso anticomunista, se dirigió al HUAC y puso voz a algunas de las asunciones fundamentales de ese sistema de creencias.[41] Declaró que los comunistas planeaban una revuelta militar en el país que culminaría con el exterminio de las fuerzas policiales y la toma de todos los medios de comunicación. Afirmó:

Una cosa es segura. El progreso de Estados Unidos, que todo buen ciudadano persigue, como por ejemplo la seguridad en la tercera edad, la vivienda para los veteranos de guerra, la asistencia infantil y muchas otras cosas, se presenta como fachada por parte de los comunistas para ocultar sus verdaderos objetivos y engañar a seguidores crédulos. […] La fortaleza numérica de los miembros oficiales del partido es insignificante […], por cada miembro del partido hay otros diez dispuestos, deseosos y capaces de hacer el trabajo del partido. […] No hay duda de dónde reside la lealtad de un verdadero comunista. Su fidelidad es a Rusia.[42]

Hoover planteaba una trampa mortal lógica. Si eres acusado de comunista o de ser afín al comunismo, no hay defensa posible. Si simplemente promueves una amable transformación social…, bien, eso es exactamente lo que haría un comunista para ocultar sus verdaderos motivos. Si los números son insignificantes es solo una prueba más del ardid, pues los camaradas se ocultan en las sombras. Y, si el número es considerable o se produce una demostración abierta y orgullosa de comunismo, todavía peor.

Con el despegue del macartismo, cuanto oliera siquiera remotamente a comunismo fue expulsado de la cortés sociedad estadounidense. Un joven actor llamado Ronald Reagan impuso un juramento de lealtad a todos los miembros del Screen Actors Guild, el poderoso sindicato de actores de cine que lideraba entonces. En los niveles relevantes de la Administración únicamente quedaron fanáticos anticomunistas, lo que supuso que fueran purgados algunos de los expertos más inteligentes del Departamento de Estado, el servicio diplomático estadounidense. Debido a la «pérdida» de China frente al comunismo, los especialistas en Asia con largo recorrido a sus espaldas fueron particularmente acusados de tener simpatías izquierdistas.[43]

En palabras de un historiador brasileño, Estados Unidos no había inventado la ideología, pero en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el país se transformó en la «fortaleza anticomunista» internacional, destinó considerables recursos a la promoción de la causa y ejerció de referencia y fuente de legitimidad de movimientos parecidos de todo el mundo.[44]

A finales de la década de 1940, las líneas que definían el primer y el segundo mundo mostraban una relativa estabilidad. Todavía incierto era, no obstante, el futuro del tercer mundo.

El Axioma Yakarta

Con la doctrina Truman y los inicios del macartismo, no cabía duda de que los comunistas y los Gobiernos comunistas eran el enemigo de Washington. Independientemente de cuáles fueran sus esperanzas en 1945, Ho Chi Minh y Mao no iban a recibir una amistosa bienvenida al escenario internacional. No estaba tan claro, por otra parte, lo que harían los hombres que dirigían el Gobierno estadounidense con la creciente oleada de movimientos radicales del tercer mundo que se oponían al imperialismo europeo; no eran comunistas, pero se resistían a formar una alianza explícita con Washington contra Moscú. Era un fenómeno muy común. Muchos líderes de los movimientos independentistas del tercer mundo asociaban Estados Unidos con sus aliados imperialistas de Europa Occidental; otros consideraban que la Unión Soviética era un socio importante en la lucha contra el colonialismo. Incluso si no deseaban el dominio soviético, aspiraban a tener el máximo número de aliados.

En 1948, el resultado de una pequeña lucha de poder en las antiguas Indias Orientales Neerlandesas pareció ofrecer una solución. En la isla de Java, fuerzas independentistas luchaban contra las tropas llegadas desde los Países Bajos en un intento de reconquistar sus colonias del Sudeste Asiático. Habían perdido este vasto archipiélago contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y se negaban a reconocer el Gobierno establecido por los indonesios en 1945. En la guerra de independencia, en el contexto del movimiento revolucionario, las fuerzas republicanas derechistas se enfrentaron con los comunistas alrededor de la ciudad de Madiun (Java Oriental). Los comunistas fueron derrotados, con el apoyo del líder independentista Sukarno, y el líder del Partido Comunista Indonesio murió asesinado en lo que se conoció como el Caso Madiun.[45] La enorme nación que Sukarno lideraría una vez que los neerlandeses fueran finalmente expulsados en 1949, ahora llamada Indonesia, fue considerada lo bastante decidida a acabar con los levantamientos comunistas como para ser de provecho a largo plazo para Estados Unidos.

Liderados por Truman, los altos mandos de la política exterior estadounidense vieron en la Indonesia naciente de Sukarno el caso axiomático de un movimiento anticolonial lo bastante anticomunista, por lo que el nombre de su capital, Yakarta, vino a bautizar este principio de tolerancia de las naciones neutrales del tercer mundo. En palabras del historiador de la Guerra Fría Odd Arne Westad, Washington adoptó el «Axioma Yakarta».[46]

Esta posición no era muy estable, como tampoco eran satisfactorias para los líderes del nuevo tercer mundo las actuaciones reales y concretas de Estados Unidos. Un joven congresista de Massachusetts llamado John F. Kennedy tenía la curiosidad, la ambición y el dinero para viajar por el mundo intentando hacerse una idea de sus perspectivas. Lo que recibió fueron recriminaciones.

Jack Kennedy, JFK, era una rara avis entre la élite estadounidense. Era católico y mucho más que el «primer brahmán irlandés»: era el primer miembro de la realeza estadounidense que descendía de las masas que habían llegado al país siendo inmigrantes pobres y no colonizadores.[47] Su padre, Joseph Kennedy, se había enfrentado a los prejuicios y a las probabilidades y había acumulado una inmensa fortuna financiera e inmobiliaria. Cuando el joven Jack partió para combatir en la Segunda Guerra Mundial, ya había disfrutado de una gran gira por Europa, había recorrido la mayor parte de América del Sur y se había titulado en Harvard.

Joe Kennedy comprendió una verdad fundamental del poder político en Estados Unidos: se puede comprar. En 1946 destinó una «suma abrumadora» a la campaña de su hijo por un asiento en el Congreso, según uno de sus primos. Dijo a dos periodistas: «La política es como la guerra. Hacen falta tres cosas para ganar. La primera es dinero, la segunda es dinero y la tercera es dinero». Al asistente de Joe le gustaba entregar efectivo en los aseos públicos, por si las moscas.[48] Jack, que, como su padre, era considerado un playboy por quienes lo conocían, ganó con facilidad. Pero la política estadounidense no funciona exclusivamente con dinero: necesitaba también mantener el apoyo público. La naturaleza de su electorado católico de clase trabajadora lo empujó en cierta medida al lado «liberal» del terreno de juego, hacia una alianza con quienes habían apoyado las medidas económicas y sociales del new deal de Franklin Delano Roosevelt.

Pero, por supuesto, Jack no tenía ojos para los rojos. En su primera campaña afirmó: «Ha llegado el momento de que hablemos claramente del gran tema al que se enfrenta el mundo de hoy en día. El tema es la Unión Soviética».[49] Entendía que los sindicatos eran egoístas y que se habían infiltrado comunistas en ellos, opiniones que hizo saber a sus afiliados en las audiencias del Congreso. Y en 1954, cuando un comité especial recomendó sancionar a Joseph McCarthy por incumplir las normas del Senado, John Fitzgerald Kennedy fue el único demócrata que no votó en contra de McCarthy.[50] Sin embargo, quizá por estar tan viajado, o tal vez por ser irlandés y saber en cierta medida —por limitada que fuera— lo que suponía provenir de un pueblo que ha sido oprimido, JFK tenía una perspectiva del tercer mundo diferente a la de la mayoría de las élites de Washington. Mientras muchos otros veían en cualquier desviación de una alianza explícita con Estados Unidos una subversión comunista del orden internacional, JFK creía que las naciones emergentes exigían el derecho a forjarse su propio camino, algo que era absolutamente comprensible.

En 1951 emprendió un viaje a Marruecos, Irán, Egipto, Indochina, la Malasia británica, Birmania, La India y Pakistán, y llegó a la conclusión de que Estados Unidos había sido incapaz de comprender la importancia de «las pasiones nacionalistas […] dirigidas al principio contra las políticas coloniales de Occidente».[51]

Ese mismo año se lanzó a otro de sus largos periplos, esta vez con destino Israel, Irán, Pakistán, Singapur, la Indochina francesa, Corea, Japón e Indonesia. Observó que Estados Unidos estaba «definitivamente clasificada entre las potencias imperialistas de Europa». Washington necesitaba desesperadamente alinearse con las naciones emergentes, pero era difícil porque los estadounidenses se estaban volviendo «cada vez más colonialistas a ojos de la gente».[52]

En su valoración de la situación en Vietnam, criticaba que Estados Unidos se hubiera aliado «con el desesperado esfuerzo del régimen francés por aferrarse a los restos de su imperio». Afirmaba: «Si una cosa me ha quedado clara como resultado de mi experiencia en Oriente Próximo y en el Lejano Oriente es que no nos podemos enfrentar con eficacia al comunismo con la sola fuerza de las armas».[53]

Pero fue en la India donde Jack y su hermano Bobby recibieron una verdadera lección de uno de los integrantes de la nueva estirpe de líderes mundiales. Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India —al igual que Gamal Abdel Nasser, que ascendió al poder en Egipto en 1952—, apoyaba la construcción de una sociedad socialista. Ambos líderes rechazaban el modelo leninista y querían forjarse su propio camino, pero cuando la situación se complicaba, a menudo preferían alinearse con los soviéticos y no con los estadounidenses y sus aliados europeos.

Incluso si hubiera conocido las peores tragedias de la década de 1930 en la Unión Soviética, sería difícil culpar a Nehru por su desconfianza de las potencias occidentales. En la Segunda Guerra Mundial, las medidas adoptadas por los británicos provocaron una hambruna que segó la vida de cuatro millones de personas. El primer ministro británico, Winston Churchill, culpó a los indios de la hambruna que su propio Gobierno había provocado, afirmó que la responsabilidad era de los indios por «reproducirse como conejos» y preguntó por qué Gandhi —a quien aborrecía— no había muerto todavía.[54]

Cuando Jack y dos de sus hermanos menores cenaron con Nehru en 1951, el líder indio se mostró arrogante, aburrido y nada impresionado, y solo manifestó cierto interés por su hermana Pat, según Bobby Kennedy. Cuando JFK preguntó a Nehru por Vietnam, el líder indio calificó la guerra llevada a cabo por los franceses de ejemplo de colonialismo destinado al fracaso y defendió que Estados Unidos estaba arrojando su ayuda económica a un «pozo sin fondo». Nehru sermoneó con suavidad a los Kennedy, como si estuviera hablando con niños, y Bobby escribió en sus notas, en un tono exasperado, que el líder indio había afirmado que el comunismo ofrecía a los pueblos del tercer mundo «algo por lo que morir». Bobby siguió anotando los comentarios de Nehru en su diario: «Solo tenemos [los estadounidenses] un statu quo que ofrecer a esta gente».[55]

«Sonrisas» Jones

y los bichos raros de Wisner

A medida que Estados Unidos tomaba conciencia de su posición de hegemonía mundial sin precedentes, aparecían diversas formas mediante las cuales su Gobierno podía interactuar con el resto del mundo. El presidente estaba al cargo del Departamento de la Guerra, conocido también como el Pentágono, que pronto pasaría a ser el Departamento de Defensa. Estaba el Departamento de Estado, el ministerio de exteriores y servicio diplomático de Estados Unidos, que llevaba en funcionamiento desde 1789. Sin embargo, no existía un departamento de espionaje concreto: no había una institución permanente dedicada a recopilar información en el extranjero y con autorización para llevar a cabo operaciones secretas, actividades encubiertas destinadas a alterar el curso de los acontecimientos en todo el planeta. Estados Unidos no tenía siglos de experiencia gestionando un imperio mundial como los británicos, ni siquiera la experiencia del espionaje continuo y en defensa propia que los soviéticos heredaron del Imperio ruso. Washington, no obstante, creó una nueva agencia de inteligencia muy rápidamente, utilizando la inmensa riqueza del país para financiarla con generosidad y dotándola de jóvenes que se habían iniciado en el servicio exterior en la Segunda Guerra Mundial.