Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arzalia Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

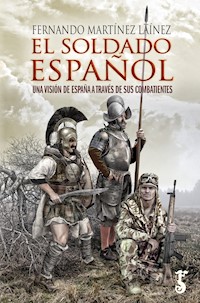

El soldado español forma parte inseparable del pasado y el presente de España. Es una memoria marcada por los avatares bélicos en los que intervinieron combatientes españoles a lo largo de los siglos: desde los celtíberos que se opusieron a la dominación romana o los legendarios tercios a las actuales Fuerzas Armadas, pasando por los guerreros medievales o los conquistadores de América. Fueron capaces de las mayores proezas y supieron sufrir en los momentos aciagos. Como hijos del pueblo del que proceden han sido un fiel reflejo de las virtudes y defectos del conjunto social a través del tiempo. Constituyen una herencia de nuestra realidad histórica y un arquetipo que define nuestra propia existencia acumulada en el tiempo. Sus actuaciones son el rastro de lo que nos caracteriza como país frente al resto de las naciones. Este libro supone una síntesis del imaginario colectivo de España, un país de trayectoria intensa y cambiante que dispuso de un gran imperio y selló con su impronta un tramo importante del devenir de la humanidad. Mas de cien ilustraciones originales ponen rostro y dan forma a los soldados del pasado y convierten a esta obra en un libro único en su género.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 691

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El soldado español forma parte inseparable del pasado y el presente de España. Es una memoria marcada por los avatares bélicos en los que intervinieron combatientes españoles a lo largo de los siglos: desde los celtíberos que se opusieron a la dominación romana o los legendarios tercios a las actuales Fuerzas Armadas, pasando por los guerreros medievales o los conquistadores de América. Fueron capaces de las mayores proezas y supieron sufrir en los momentos aciagos.

Como hijos del pueblo del que proceden han sido un fiel reflejo de las virtudes y defectos del conjunto social a través del tiempo. Constituyen una herencia de nuestra realidad histórica y un arquetipo que define nuestra propia existencia acumulada en el tiempo. Sus actuaciones son el rastro de lo que nos caracteriza como país frente al resto de las naciones.

Este libro supone una síntesis del imaginario colectivo de España, un país de trayectoria intensa y cambiante que dispuso de un gran imperio y selló con su impronta un tramo importante del devenir de la humanidad.

Más de 100 ilustraciones originales ponen rostro y dan forma a los soldados del pasado y convierten a esta obra en un libro único en su género.

FERNANDO MARTÍNEZ LAÍNEZ

Escritor y periodista de muy amplia y variada trayectoria. Experto en política internacional, en especial de Europa del Este y la antigua URSS. Colaborador asiduo en publicaciones de historia y de la Revista Española de Defensa. Autor de novelas y ensayos divulgativos de historia, con especial incidencia en el mundo de los tercios, entre los que destacan Una pica en Flandes; Vientos de gloria; Fernando el Católico, crónica de un reinado o Como lobos hambrientos (sobre las guerrillas en la Guerra de la Independencia). Entre sus novelas históricas recientes destacan El Náufrago de la Gran Armada y la trilogía La senda de los Tercios. Es uno de los iniciadores de la novela negra y de espías en España. En la actualidad es presidente y cofundador del Club Le Carré, dedicado a promocionar la cultura de inteligencia, Periodista de Honor de la APM, y miembro de la junta directiva de la Asociación de Amigos del Camino Español de los Tercios.

EL SOLDADO ESPAÑOL

Fernando Martínez Laínez

EL SOLDADO ESPAÑOL

Una visión de España a travésde sus combatientes

El soldado Español

Una visión de España a travésde sus combatientes

© 2021, Fernando Martínez Laínez

© 2021, Arzalia Ediciones, S. L.

Calle Zurbano, 85, 3.º-1. 28003 Madrid

Diseño de cubierta, interior y maquetación: Luis Brea

Ilustraciones de cubierta e interiores: Ricardo Sánchez

ISBN: 978-84-19018-04-5

Producción del ePub: booqlab

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.

Impreso en España — Printed in Spain

www.arzalia.com

Índice

Prólogo

I. LA FUSIÓN IBERO-CELTA

La invasión cartaginesa

Tropas montadas

Armas y tácticas

El soldado de Aníbal

Entran los romanos

Honor y devotio

Viriato y la guerra de Numancia

Derrota numantina

Escipión: El aniquilador

Sertorio

Guerras cántabras: Derrota y muerte

Hispanos enfrentados: Pompeyo contra César

En banderas distintas

ANEXO

II. HISPANIA NOSTRA

La tierra ajena

Ejército de ocupación

En la estela de Roma

Soldados hispanos en Jerusalén

El armamento hispano-romano

Defensa territorial

Soldados «peregrini»

Pretorianos hispanos

ANEXO

III. VISIGODOS

Caballería: Arma principal

Señores de la guerra

Reyes guerreros y movilización general

El compromiso de fidelidad

Servicio de armas

Grandes y pequeñas guerras

Guerras menores

ANEXO

IV. EDAD MEDIA

La guerra limitada

Soldados astur-leoneses

Almogávares y golfines

La Compañía Blanca

Fonsados y mesnadas

Monjes guerreros

El Cid

El factor Reconquista

Guerra guerreada

La herencia militar hispano-goda

España recuperada

Clavijo y Almanzor

Bárbara tragedia

Per salvar Espanya

La carga de los tres reyes

Soldados de frontera

La guardia más antigua

Ramón Bonifaz: «Señor del mar»

ANEXO

V. FORJANDO UN EJÉRCITO

La transición militar

Disciplinados y sufridos: La infantería excelente

Orgullosos y diestros con las armas

Rezos y saqueos

La nueva infantería

Los soldados del Gran Capitán

ANEXO

VI. LA INFANTERÍA INVENCIBLE

Guerreros en ocaso

Las letras heroicas

Soldados de la Edad de Oro

Honra y hacienda

Fama, honor y vida son…

La temible máquina

Servir hasta morir

Disciplina y silencio

Heridas de muerte

En la última hora

A merced del vencedor

Levantando bandera

Bisoños y veteranos

Guzmanes, penurias y saqueo

Las camaradas

Sin hombres ni dinero

A la busca de levas

Los soldados «pláticos»

Los asientos

Pagar tarde y mal

Vestuario y armas

Fraternidad y aventura

Tercios embarcados

La infantería del mar

ANEXO

VII. ALLENDE LOS MARES

Fama y oro

La tropa indiana

Caballos y acero: El arma secreta

Marcha o muere

Después de Dios, los caballos

Con ayuda divina

Defensa local

La defensa obligada de América

ANEXO

VIII. REFORMAS Y NUEVOS TIEMPOS

Milicianos y comisarios de guerra

La implantación del fusil bayoneta

Caballería y artillería

Quintos y voluntarios

Cuerpo de inválidos

Escasez de efectivos: Un mal endémico

Soldados por sorteo

Academias militares: La nobleza en descenso

Otras reformas borbónicas

El resurgimiento de la Armada

La democratización militar

En los dominios americanos

ANEXO

IX. OIGO PATRIA TU AFLICCIÓN

Voluntad de resistir

En vísperas de la guerra

Desequilibrio permanente

«El general no importa»

La guerra irregular

Un ejército que siempre vuelve

Mujeres en guerra

Pobreza y sacrificio

Balance final

ANEXO

X. CARLISTAS Y ESPADONES

Las guerras carlistas

Tropas cristinas

Ejército carlista

Cuarteles penosos

Paz chica, guerra grande

Banderines de enganche

Clases de tropa

ANEXO

XI. CREPUSCULARIO 98

Las tropas de Cuba

La invasión

Cuba indefensa

El alzamiento tagalo

La encerrona de Cavite

El Baler

Cascorro

Enfermos y derrotados

ANEXO

XII. NOVIOS DE LA MUERTE

Un reparto desigual

Regulares

La más condecorada

La Legión

La hora de los legionarios

Paracaidistas

Bautismo de fuego

ANEXO

XIII. A GARROTAZOS

Reformas de Azaña

Españoles contra españoles

Fraternidad por odio

Ejército popular

Reformas de guerra republicanas

Los vencedores

Soldados a la fuerza

ANEXO

XIV. RUSIA NO ES CUESTIÓN DE UN DÍA

Krasny Bor

El batallón fantasma

Los últimos de Berlín

Soldados del exilio

En el maquis

ANEXO

XV. NUBES DE PAZ

Guinea Ecuatorial

Reformas en cadena

Misiones de paz

Organigrama militar

ANEXO

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía general

Bibliografía específica

«Desde que se le sienta su plaza, ha de enterársele que el valor, prontitud en la obediencia, y grande exactitud en el servicio, son objetos a que nunca ha de faltar, y el verdadero espíritu de la profesión».

(Artículo I, 5, de las Ordenanzas de Carlos III).

Prólogo

El soldado español forma parte del imaginario colectivo de nuestra historia. Es un sustrato atávico y un crisol en el que se han fundido los recuerdos y las acciones de los hombres de armas a través de los siglos. Una memoria marcada por las circunstancias históricas, sociales, bélicas, económicas y políticas en las que intervinieron combatientes hispanos a lo largo del tiempo, desde las campañas de los mercenarios de Aníbal y las guerras celtíberas a las Fuerzas Armadas actuales. Soldados españoles, que en diferentes épocas actuaron con criterios distintos y cumplieron con el papel que les fue asignado de acuerdo con los líderes, los medios disponibles, los enemigos y los escenarios que les tocaron en suerte. Un panorama de victorias y derrotas sobre fondo discordante, condicionadas por el medio físico y moral. Factor, este último, determinante en la milicia, lo que conocemos como «voluntad de vencer», sin la cual vale poco cualquier otra cualidad del soldado.

Soldados españoles fueron los de Annual o los de la desastrosa retirada de Argel en 1541; y también los de Pavía, El Baler filipino en 1898, Eloy Gonzalo en Cascorro o Blas de Lezo en Cartagena de Indias. ¿Entonces, cuál es la diferencia? Además de los distintos condicionantes propios de cada época, la disparidad fundamental estriba en la voluntad de vencer antes mencionada, y también en la sabia aplicación del arte de la guerra: ese componente del conocimiento militar que tanto han apreciado los clásicos del tema, cuyas máximas principales siguen vigentes, y que, según el tratadista romano Flavio Vegecio, se condensan en ahorrar vidas propias y obtener la victoria, dejando sentado que hay realidades irrefutables sobre la materia, como la influencia decisoria de los mandos en la conducta de los soldados o el acrecentamiento del propio valor por el conocimiento del oficio de las armas y la unión ante el peligro. En este sentido parecen proféticas, aplicadas al caso español, las palabras del propio Vegecio: «No hay nación, por pequeña que sea, que pueda ser destruida totalmente si ella no coopera a su ruina mediante sus propias disensiones».

Bien dirigido y con la moral en alto, el soldado español es capaz de las mayores proezas, pero también del abatimiento y el desánimo cuando surgen los peores defectos del temperamento patrio. Y el más dañino de todos ellos no es la envidia, que también, sino la insolidaridad, el instinto disgregador, el vocerío insensato y la tendencia cainita.

Cinco guerras civiles, incluido el cantonalismo cartagenero, no es escaso bagaje de insania en poco más de un siglo, desde 1833 hasta 1936, y la cosa viene de lejos. Setecientos ochenta años se tardó en recomponer la unidad territorial conseguida en el reino visigodo, y como corrobora el general historiador Gómez de Arteche (1821-1906) al recordar la tardanza de la Reconquista:

Se preguntará el historiador: ¿qué veneno sutil emponzoñaba la sangre, o que espíritu maléfico turbaba las inteligencias para hacer inútiles esfuerzos tan generosos y dejar sin resultado acciones tan magnánimas como las que se vieron en aquella época de eterna fama? Yo contestaría. La Discordia.

España, básicamente, ha sido un pueblo más de guerreros que de soldados, y quizá por eso llevó a su máxima expresión el ejemplo del combate irregular por excelencia: la guerrilla, una palabra española extendida en todo el mundo. Pero además, en muchos casos, nuestros soldados fueron arrojados a la guerra sin jerarquía dirigente capaz de vertebrar el conjunto del país, algo que también se refleja en el hecho de que hayamos tenido, en conjunto, una apabullante escasez de grandes líderes políticos desde el siglo XVII, por lo menos.

Como hijos del pueblo, los soldados son parte del medio histórico y político que les condiciona en cualquier aspecto, un fiel reflejo de los defectos y virtudes de todo el conjunto social sobre un panorama frecuente de desavenencia interior. No obstante, y sin entrar en muchas disquisiciones, querría declarar que este es un libro de intención esperanzada, un intento de compartir la ilusión de que las hazañas de nuestro pasado servirán algún día para crearnos un futuro mejor, trazando una visión coherente de nuestro lugar en el mundo y nuestra historia, alejando la tentadora y fatalista imagen de que somos un país en decrepitud irremediable, sin otro horizonte hacia el mañana que vegetar y depender de fuerzas ajenas; despertando —como enseña Maquiavelo— la ilusión en los ánimos vacilantes con la multiplicidad de las gestas que el soldado español ha llevado a cabo.

Partiendo de estas y otras realidades sobre el soldado español, parece cierto que su esfuerzo bélico ha ido evolucionando con nuestros problemas como nación, el famoso «problema nacional» que sigue dando vueltas como una pescadilla que se muerde la cola.

Cuentan que el embajador florentino Francesco Guicciardini, cuando vino a España, preguntó a Fernando el Católico: ¿Cómo es posible que un pueblo tan belicoso como el español haya sido siempre conquistado, del todo o en parte, por pueblos diversos? A lo que el rey, que sin duda sabía de lo que hablaba, respondió que la nación era bastante apta para las armas, pero desordenada, de forma que solo quien supiera mantenerla unida y en orden podría hacer grandes cosas con ella.

Ejército y pueblo, milicia y país, han ido con frecuencia desajustados, algo que ocurrió de forma palpable en la guerra de la Independencia, ese momento histórico irrepetible y decisivo, muestra clara de la paradoja del desventurado rumbo de España. La única nación que se batió sin descanso durante seis largos años contra la Francia napoleónica, un pueblo que luchó prácticamente desarmado contra el ejército francés y se tiró al monte para combatir en partidas, ninguneado mientras era traicionado por unos reyes nefastos. No debería extrañar, pues, que el reclutamiento de las tropas regulares fuera remolón en ocasiones. Una renuencia que se explica por las sucesivas derrotas sobre el terreno y el pobre equipamiento de los voluntarios. Para el temperamento hispano, combatir «por libre» era mucho mejor que hacerlo con trabas disciplinarias y burocráticas; sin ese encuadramiento rígido que distingue al verdadero soldado del guerrillero.

«Qué difícil es comprender exactamente a los españoles —se quejaba el duque de Wellington—... España es el único país donde dos y dos no son cuatro»; y donde los españoles —cabría añadir— no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en el mando único de su propio ejército a la hora de derrotar a los franceses, pese al heroísmo y la capacidad de sufrimiento derrochados por la gente común.

Tal como señala el hispanista Stanley G. Payne, la singularidad del temperamento español (y lo mismo puede decirse del soldado español) ha confundido a los historiadores. «No es fácil explicar —dice— por qué un país que mostró tanta energía, actividad e incluso capacidad organizada en el siglo XVI, haya sido incapaz, casi, en tiempos más recientes de alcanzar la unidad nacional y la cohesión institucional». ¿Será ese el futuro que nos espera? Quisiera pensar que no, pero eso es algo que solo los propios españoles, hoy muy divididos, pueden decidir.

Tras la guerra hispano-norteamericana del 98, el Ejército quedó aislado socialmente y deprimido moralmente, como era lógico que ocurriera en cualquier país después de una derrota tan contundente y alevosa como la que nos infligió el «amigo americano». Y analizando con frialdad lo que pasó y pasaría luego, llegamos a la conclusión de que todas las grandes derrotas militares españolas tienen la debilidad como factor común. Se produjeron porque el país era débil internamente y falto de liderazgo digno de ese nombre, algo que aparece con claridad lo mismo en Santiago de Cuba que en Cavite, Annual o la invasión napoleónica.

Lo cierto, sin embargo, es que a la hora de evocar a los soldados españoles, sus proezas superan con mucho la miseria de las derrotas, aunque ambas vayan inseparablemente unidas, formando parte de nuestra misma historia. Sobran los arrepentimientos hipócritas y las exaltaciones desmedidas. Los soldados de España fueron lo que fueron. Todos somos herederos de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, y en ese escenario contradictorio, áspero y terrible que totaliza nuestra herencia histórica, la auténtica memoria común, el recuerdo del soldado español, como arquetipo de nuestra propia continuidad como pueblo, seguirá siendo una pieza esencial de lo que fuimos y somos mientras España y lo que llamamos patria existan.

EL AUTOR

Junio de 2021

I

LA FUSIÓNIBERO-CELTA

De entre las brumas de la historia surgen, en lo que los historiadores denominan península ibérica, Iberia o Hispania, dos grupos de pueblos: iberos y celtas, y del contacto de ambos, un tercero: el de los celtíberos, extendidos por el centro de España.

La entrada de los iberos en la Península se produjo al parecer por oleadas sucesivas procedentes del norte de África hacia el año 2500 a. C., al iniciarse la Edad del Bronce. Los celtas debieron de llegar por mar hasta las costas del norte peninsular, entre los siglos IX y VIII a. C., y por tierra a través de los Pirineos, y de esta fusión ibero-celta se originó el pueblo celtíbero.

Según el destacado historiador militar J. M. Gárate Córdoba, la mezcla celtíbera incluía una «dosis ibérica» desaparecida hacia el siglo V a. C. por la segunda invasión celta. De esa ósmosis nació la civilización celtibérica, que componía la mayor parte de la población prehispana cuando los cartagineses entraron a conquistar la Península, después del asentamiento esporádico de fenicios y griegos en el litoral sur y este.

Hay otras versiones discrepantes, como la del historiador militar Fernando Mogaburo en su obra Historia de la profesión militar, para quien Iberia era el topónimo aplicado exclusivamente por los antiguos griegos al litoral mediterráneo:

Por lo tanto, el término ibero no debe ser empleado para aludir al conjunto de los pobladores de la península en la época prerromana, pues excluye a la población mayoritaria de lengua indoeuropea, como galaicos, astures, cántabros, lusitanos, vacceos, celtíberos, vetones, carpetanos, célticos, oretanos y, probablemente, tartesios.

Iberia era —según las fuentes más antiguas conocidas— un nombre geográfico, no ligado a ningún pueblo concreto, aplicado a la región meridional de la Península, que luego se extendió a toda la zona costera del Mediterráneo y más adelante al litoral atlántico. Según las teorías de Estrabón y Diodoro, los pueblos celtíberos eran arévacos, pelendones, vacceos, carpetanos, oretanos y berones; los pueblos celtas: cántabros, astures, vascones, galaicos y lusitanos; y los iberos: turdetanos, bártulos, beturios, contestanos, edetanos, cosetanos, indigetes, lacetanos e ilergetes.

Las crónicas antiguas coinciden en que los celtíberos eran combatientes valerosos y tenaces, con técnicas militares heredadas de sus ancestros. Iban armados de espada corta puntiaguda de doble filo y un pequeño escudo, además de venablos y hondas. Eran buenos jinetes y su caballería peleaba mezclada con los combatientes de a pie. En las retiradas prolongadas, o en la persecución del enemigo, los jinetes llevaban dos caballos y saltaban del fatigado al de refresco sobre la marcha.

No obstante, el mencionado Gárate Córdoba estima que no puede hablarse de una «táctica celtíbera» hasta la llegada de los cartagineses, cuando el arte militar de los púnicos influyó en los combatientes nativos. Hasta el año 500 a. C., los guerreros celtíberos —dice— «no tienen formaciones con regularidad y simetría, ni hay orden de batalla, lanzándose a ella en tropel. Por instinto de conservación trataban de causar el mayor daño con el menor riesgo, practicando la guerrilla y la emboscada», dos modos de guerrear que los pueblos peninsulares utilizaban con frecuencia.

Iberos y celtíberos no actuaban por motivaciones que hoy llamaríamos de Estado, sino por cuestiones tribales y de lealtad. Una lealtad que se terminaba cuando moría o abandonaba la pelea el caudillo a quien habían jurado acatamiento.

Tampoco conocían la disciplina militar hasta que lucharon a las órdenes de Aníbal. Su modelo era la pelea entre guerreros, no el combate en filas, y alcanzaron fama como mercenarios con la llegada de los cartagineses. El historiador romano Marco Juniano Justino informa de que para ellos la guerra era la ocupación más digna, amaban más a sus caballos y armas que a su propia vida, y consideraban un honor morir batallando. Por su parte, Tito Livio dice que los cántabros se suicidaban cuando dejaban de ser considerados útiles para combatir. También era frecuente que se dedicaran al saqueo y al robo de tierras y ganados de otras tribus si los recursos resultaban escasos.

En cuanto a la pregunta de qué los empujaba a combatir, existen algunos elementos recurrentes de los que tenemos constancia: la defensa de la tierra y del clan familiar, la solidaridad tribal y el deseo de botín o simplemente la necesidad de sobrevivir trabajando como mercenarios. No eran pueblos belicosos, pero sí bravos, dispuestos a luchar hasta el final cuando eran atacados o veían peligrar su propia supervivencia, como ocurrió en las guerras contra Roma.

Aunque en tiempo de Aníbal la mayoría de la infantería ibérica era pesada, las tropas ligeras representaban un alto porcentaje en el ejército púnico, y en conjunto mantuvieron una lealtad y disciplina admirables. En los últimos momentos de la segunda guerra púnica, estas tropas veteranas, junto con las africanas, constituían lo más selecto del ejército cartaginés. Tras combatir dieciséis años en Italia regresaron a África para proteger Cartago, y siguieron siendo leales hasta el final.

La invasión cartaginesa

La dominación cartaginesa de Iberia arranca de la conquista de Ibiza en 654 a. C. y se consolida en 240 a. C. Los cartagineses reclutaban a sus tropas por medio de levas, al principio voluntarias, formadas por bandas de vida azarosa y precaria. Se les pagaba una cantidad por el enganche y luego un sueldo y una parte del botín en campaña antes de ser conducidos a Cartago, donde se les proporcionaba armamento y se entrenaban durante dos o tres años hasta empezar a guerrear.

Hacia mediados del siglo IV a. C. —por el acuerdo entre Roma y Cartago— los cartagineses establecieron su zona de influencia en gran parte de la Península e incorporaron mercenarios celtíberos en gran número, que fueron utilizados en la conquista de Sicilia, de acuerdo con las fuentes de los historiadores clásicos. Un dato que permite presuponer el afianzamiento del poder cartaginés en lo que los romanos empezaron a llamar Hispania.

Los mercenarios iberos y celtíberos al servicio de los cartagineses, procedentes sobre todo de la costa sur peninsular y las zonas mesetarias de Celtiberia, guerrearon desde el siglo VI a. C. hasta el III a. C. en Sicilia, Grecia, Italia y el norte de África.

Las ambiciones de Cartago y Roma sobre el escenario peninsular avivaron el conflicto entre las dos potencias que se disputaron el dominio del Mediterráneo occidental. El litigio se resolvió por las armas en la primera guerra púnica (264-241 a. C.), en la cual los cartagineses perdieron la codiciada isla de Sicilia y tuvieron que sofocar la rebelión de sus propios mercenarios, muchos de ellos ibéricos, en la misma capital cartaginesa. Una circunstancia que los romanos aprovecharon para ocupar Córcega y Cerdeña, mientras el dominio cartaginés en la Península se tambaleaba por las rebeliones de varias tribus nativas.

Cuando al término de la primera guerra púnica Amílcar Barca evacuó Sicilia y pasó a África con unos 20 000 hombres, la mitad eran mercenarios peninsulares y baleáricos. Desmoralizados por las continuas derrotas y por la falta de pagas, los ibéricos y los libios se sublevaron entonces contra Cartago, pero fueron exterminados después de saqueos y crueldades sin cuento (242-239 a. C.).

El poder púnico en Iberia parecía desmantelado cuando Amílcar Barca inició la recuperación cartaginesa en el sur de España tras aplastar la sublevación de los mercenarios en Cartago. Al desembarcar en la Península le hicieron frente dos caudillos rebeldes, Indortes e Istolacio, que terminaron derrotados y muertos. Llegaron a reunir un ejército de 50 000 hombres organizados de forma rudimentaria, con una táctica de inspiración griega y agrupaciones ordenadas de algunos miles de hombres, el equivalente a las falanges griegas.

Amílcar Barca dio muerte a Istolacio, que era de tribu celta, y después Indortes reagrupó a un gran número de hombres que quedaron sitiados por aquel en una colina. Cuando Indortes intentó escapar, el jefe cartaginés lo capturó y antes de darle muerte le sacó los ojos.

El historiador García Bellido recoge que los oretanos, viéndose cercados, utilizaron bueyes a los que prendieron fuego. Los animales, enloquecidos, arrollaron las filas cartaginesas sembrando el terror, mientras los sitiados atacaban de frente y los oretanos lo hacían por los flancos y la retaguardia, lo que causó la derrota de los púnicos y la muerte de Amílcar Barca, si bien otras versiones más fidedignas afirman que el jefe cartaginés fue asesinado por un esclavo disgustado por el trato recibido.

Tropas montadas

Amílcar pasó del norte de África a Gádir (Cádiz), desde donde penetró por todo el valle del Guadalquivir hasta el corazón de Celtiberia. Fue un avance lento que exigió una década de lucha continua contra las poblaciones nativas, en el transcurso de la cual se recuperaron las antiguas colonias y se fundaron incluso ciudades nuevas como Akra Leuké, en las proximidades de Alicante. El plan de Amílcar, culminado con éxito, dejó en manos cartaginesas el estratégico corredor Guadalquivir-Segura y le permitió reforzar sus tropas con poblaciones adeptas que se le iban uniendo a su paso.

Lo que llamamos Iberia se convirtió para los cartagineses en una inagotable cantera de hombres, armas, vituallas, metales preciosos y dinero, y ello proporcionó la base de partida del ejército que poco después atacaría Roma.

Durante los siglos III-II a. C. los iberos y celtíberos ya habían aprendido a combatir en batalla con formaciones cerradas. Historiadores como Polibio las denominaban speirai. Eran agrupaciones de unos 400 hombres ordenados para luchar siguiendo el patrón de las falanges, sin abandonar las tradiciones guerreras de los ancestros ibéricos y con utilización frecuente de la caballería.

Armas y tácticas

Los mercenarios ibéricos estaban encuadrados en caballería e infantería pesada y ligera, además de arqueros y honderos. Gárate Córdoba considera que el primer ejército prehispano que pudiera llamarse organizado fue el que se enfrentó a Amílcar Barca (año 237 a. C.), dirigido por caudillos como los citados Indortes e Istolacio. Las tropas montadas llevaban por silla una simple manta o piel sin estribos y dirigían el caballo con un ronzal sin bocado. Vestían túnicas y llevaban el pelo largo y recogido para que no les estorbara en el combate. Sus armas ofensivas eran lanzas, espadas, puñales y soliferros; las defensivas, cascos con cimera guarnecida de plumas o crines, lorigas de cuero y escudos de madera forrada de piel (caetra). En los ataques, la caballería solía formar detrás de la línea de batalla y cargaba contra el enemigo a través de los pasillos que dejaban las formaciones de infantería. Acostumbraban a dejar los caballos atados a una estaca clavada en el suelo, y volvían a montar cuando terminaba la lucha. Los jinetes llevaban con frecuencia guerreros de infantería a la grupa, que desmontaban y peleaban a pie entre la caballería. Su divisa era el jabalí, cuya efigie iba montada sobre una pértiga a modo de estandarte.

La historia enseña que el avatar bélico decidió el destino de los pueblos de Iberia, sometidos a sucesivas invasiones, y que al final resultaron aplastados por el poderío de Roma. Fue la guerra lo que terminó asimilando y sometiendo a los pueblos de la Península, hasta quedar Roma como única potencia vencedora. De acuerdo con las palabras del filósofo presocrático griego Heráclito:

La guerra es la madre de todo, la reina de todo,

y a unos los ha revelado dioses, y a otros hombres;

a unos los ha hecho esclavos, y a otros libres.

En este mortal juego histórico, los ibero-celtíberos —apuntan los testimonios históricos recogidos— eran pueblos indómitos y valerosos, pero al verse acorralados tuvieron que emplearse para sobrevivir como soldados mercenarios de Cartago o Roma, y cuando finalmente se rebelaron contra la potencia romana fueron aniquilados en las guerras numantinas y cántabras. El conjunto de pueblos peninsulares quedó así convertido en el botín de Roma después de que Cartago fuera destruida.

El soldado de Aníbal

Cuando Amílcar murió batallando contra el jefe oretano Orisson en una ciudad llamada Helike, seguramente Elche de la Sierra, le sucedió su yerno Asdrúbal, jefe militar de prestigio que con tropas de refuerzo africanas movilizó un ejército de 60 000 hombres, con caballería y elefantes. De lugarteniente llevaba al joven Aníbal, una de las figuras militares más importantes de la historia.

Asdrúbal fundó la actual ciudad de Cartagena (Cartago Nova) y en el año 226 a. C. convino con Roma un acuerdo que establecía el límite del dominio cartaginés en el río Ebro. Poco después, Asdrúbal murió asesinado y Aníbal quedó como jefe del Ejército púnico, y expandió el poder cartaginés en la Península con la conquista de la cuenca del Duero, el centro estratégico de Celtiberia.

«A lo largo de esta expansión, rápidamente realizada —afirma el autor de España estratégica, el coronel Juan Batista González—, Aníbal asentó su poder en la Península y logró, combinando operaciones punitivas con las actitudes amistosas, la adhesión de muchos pueblos indígenas y la incorporación de sus guerreros al Ejército». Pero los planes del jefe cartaginés iban más allá. Estaban encaminados a invadir la península itálica para atacar desde allí a la propia Roma.

Cercana a la frontera fijada entre Roma y Cartago quedaba Sagunto. Con el pretexto de que había llevado a cabo una represalia contra una tribu vecina aliada de los cartagineses, Aníbal destruyó y saqueó esa ciudad, aliada de Roma, lo que dio comienzo a la segunda guerra púnica.

Sagunto representa el inicio de una serie de resistencias heroicas que han conformado la identidad mítica del soldado español. El historiador y teólogo jesuita Juan de Mariana (1536-1624), en su Historia de rebus Hispaniae, refiere:

Juntando el oro, plata y alhajas en la plaza les pusieron fuego, y en la misma hoguera se echaron ellos, sus mujeres e hijos, determinados obstinadamente de morir antes que entregarse […] los moradores fueron pasados a cuchillo, sin hacer diferencias de sexo, estado, ni edad. Muchos por no verse esclavos se metían por las espadas enemigas: otros pegaban fuego a sus casas, con que perecían dentro de ellas quemados en la misma llama.

Desde Sagunto se va a proyectar un relato heroico que se mantiene como característica del ideal de lealtad ejemplar del combatiente español. Un arquetipo que ha perdurado en el tiempo.

En el ejército cartaginés que emprendió la marcha por el sur de las Galias y atravesó los Alpes para lanzarse contra Roma, tenía un papel destacado la infantería ligera ibero-celtíbera, y según datos que proporciona el historiador J. F. C Fuller, de los 90 000 combatientes a pie, 12 000 jinetes y 27 elefantes que partieron a la conquista de Italia, solo sobrevivieron una cuarta parte. De ellos, unos 10 000 eran combatientes peninsulares y honderos de Baleares, que actuaban en las marchas de exploración y en vanguardia del grueso del ejército cartaginés, muchos de ellos armados con la temible espada corta (falcata) de filo curvo. Dice García Bellido: «En el paso del Ródano, en el cruce de los Alpes, en Tesino, en Trebia, en los pantanos de Etruria, en Trasimeno, en Falerno, en Cannas o las batallas de las grandes llanuras y Zama, les cupo a estos guerreros españoles su parte de gloria».

Participando en la serie de batallas triunfales de Aníbal hasta alcanzar las puertas de Roma, resultó determinante la táctica de «acción elástica» de la infantería ibero-celtíbera, combinada con el envolvimiento de la caballería númida. Pero fracasado el intento de tomar la ciudad de Roma, el ejército cartaginés se desgastó inútilmente durante quince años en batallas de escaso resultado. Mientras tanto, los romanos se recuperaron y desembarcaron en Hispania, lo que supuso un golpe estratégico decisivo contra Cartago.

Según Polibio, el ejército de Aníbal partió de Hispania (mayo de 218 a. C.) con 90 000 infantes y 12 000 jinetes, pero los que traspusieron los Pirineos eran unos 60 000 hombres, 10 000 de los cuales jinetes, y cuando alcanzaron Italia sumaban solamente 12 000 africanos, 8000 iberos y 6000 caballos.

Muchos de los mercenarios de Iberia desertaron o iniciaron la marcha desde la Península sin saber dónde eran llevados. Algunos desistieron de la empresa, pero Aníbal no quiso retenerlos a la fuerza por temor a sembrar el descontento del resto de sus compañeros. De la presencia de lusitanos y celtíberos en Italia con Aníbal hay noticia en Tito Livio, que recoge la arenga del caudillo cartaginés a sus tropas cuando alcanzaron la llanura del Po:

Hasta ahora, cuidando vuestros ganados por los vastos montes de Lusitania y de Celtiberia, no habéis logrado ver el fruto de tantas fatigas y peligros. Ya es hora de que recibáis vuestra recompensa y logréis el premio de vuestros esfuerzos, vosotros, que habéis recorrido tan largos caminos por tantos montes y tantos ríos y a través de tantas naciones en armas. La fortuna ha puesto aquí fin a vuestras penalidades y aquí se os dará la recompensa merecida.

Algunos autores señalan que el primer soldado español nació en Cannas, pues fue en ese momento histórico cuando los mercenarios que mandaba Aníbal pasaron de combatientes desorganizados a soldados ordenados y disciplinados.

Poco antes de esa batalla, Polibio nos informa de que celtas e iberos estaban situados en grupos alternos. Los primeros se distinguían por ir casi desnudos, y los segundos, por sus túnicas de lino de color púrpura.

En Cannas, los romanos consiguieron reunir un ejército de 80 000 hombres de infantería y 6000 jinetes (Polibio). El grueso de la infantería de Aníbal era galo, con unos 14 000 hombres, y además había infantería pesada africana (unos 8000) y 6000 ibero-celtíberos. En cuanto a la caballería, se estima que el bando cartaginés contaba con unos 8000 hombres entre jinetes númidas y galos, más 2000 de procedencia peninsular.

La batalla se decidió cuando el ejército romano fue cogido en la triple tenaza de la infantería pesada africana por sus flancos, la infantería galo-ibera por el frente y la caballería de Aníbal por la retaguardia. El final sobrevino cuando «las filas exteriores —dice Polibio— fueron continuamente aniquiladas y los supervivientes obligados a retroceder y amontonarse; al final todos murieron en el lugar en el que se encontraban».

Aníbal perdió unos 8000 hombres, de los cuales 1500 eran ibero-celtíberos, y los romanos más de 60 000, además de 20 000 prisioneros. Entre los combatientes más letales del ejército de Aníbal figuraban unos 1000 honderos baleáricos. Desde la infancia eran entrenados en el manejo de la honda, hecha de esparto, crines o nervios de animal. Solían llevar tres; una atada a la cabeza, otra a la cintura y una tercera en la mano. El proyectil era de piedra o plomo y tenía un alcance de entre 80 y 100 metros.

El ejército de Aníbal fue leal a su caudillo hasta el final, en la batalla de Zama (203 a. C.). Los ibero-celtíberos, como el resto de las tropas, acreditaron su fidelidad sin abandonar sus costumbres y mentalidad propias. En este sentido, la personalidad y el carisma de Aníbal fue el aglutinante que los mantuvo unidos. Escribe Polibio:

En efecto, militaban en su campo africanos, iberos, ligures, galos, fenicios, italianos, griegos, gentes que nada tenían en común a excepción de su naturaleza humana, ni las leyes, ni las costumbres, ni el idioma. A pesar de todo, la habilidad de Aníbal hacía que le obedecieran, a una sola orden, gentes tan enormemente distintas, que se sometieran a su juicio, aunque las circunstancias fueran complicadas o inseguras.

Las tropas peninsulares de Aníbal —apunta el historiador militar Gregorio Fernández Mateu— eran

un ejército identificado con su general, soldados en una guerra de soldados, aunque no ocurrió así en las tropas peninsulares que combatieron al mando de otros jefes. Pero en el caso de Aníbal alcanzaron un alto grado de disciplina profesional y lealtad, con lo cual puede decirse que los primeros soldados españoles nacieron en Cannas.*

Entran los romanos

Desde Ampurias, el general romano Publio Cornelio Escipión avanzó hasta rendir Cartago Nova y Gádir, y vencer al hermano de Aníbal (Asdrúbal), lo que dejó aislado y privado de reservas al ejército cartaginés en Italia. En el año 203 a. C., la batalla de Zama en el norte de África acabó con el dominio de Cartago en el Mediterráneo, que pasó al nuevo amo: Roma. Pero para los pueblos de la Península la guerra no había hecho más que empezar.

La conquista romana de Hispania duró 200 años, desde la llegada de los Escipiones hasta el exterminio de los pueblos cántabros (19 a.C). Una guerra desigual, feroz y prolongada entre las bien organizadas y armadas legiones y los grupos tribales que lucharon desesperadamente por sobrevivir frente a los abusos, la rapiña, la violencia y la codicia de cónsules y pretores.

Al heroísmo de los nativos, los romanos oponían la tenacidad, la superioridad en armamento y la fuerza organizada. Las huestes rebeldes, tras un primer encuentro armado, solían acogerse al abrigo de las ciudades, débilmente fortificadas, donde se ventilaba la batalla decisiva. Siempre fue una lucha desfavorable para las tribus del interior peninsular, que eran consideradas bandas de «salvajes y bandidos» por los romanos. «Marchaban contra bandidos, diestros en la devastación, el incendio y el robo, pero que nada valían formados en el Ejército y en lucha regular, donde confiaban más que en sus armas en su ligereza para huir», arengaba Escipión a sus tropas en la batalla de Guisona, contra los ilergetes de Indíbil y Mandonio, dos caudillos ibéricos de triste destino.

La Península pasó a ser una colonia de Roma, proveedora de alimentos y minerales valiosos (trigo, vino, aceite, salazones, plomo, plata, hierro y oro). Las duras represalias con las que el invasor suprimió la rebelión de las tribus hispanas, junto con la adopción de algunas medidas favorables a los nativos, terminaron imponiendo la ley romana, con la división del territorio peninsular en dos provincias: Hispania Citerior y Ulterior, separadas por una línea que desde Almería pasaba por Granada, Toledo y la Meseta central, y terminaba en el nacimiento del Ebro.

El contacto con cartagineses y romanos influyó en el modo de combatir de los pueblos peninsulares, y en especial de lusitanos y celtíberos, que pasaron desde las emboscadas y las razzias a la guerra de movimientos organizada, con la caballería como arma resolutiva en acciones de exploración y falsa huida, para emboscar luego por sorpresa a la fuerza perseguidora. «Así —dice Juan Batista— el jinete ascendió dentro de la casta de los guerreros hispanos y vemos en Viriato, équite, el dirigente más representativo de la resistencia ibérica contra los romanos».

Batista hace notar que en la lenta conquista de Hispania el territorio peninsular estaba muy desigualmente poblado. Al principio, la presencia romana se reduce a un exiguo cuerpo de funcionarios más las fuerzas militares. El proceso de romanización se inicia sellando alianzas forzosas de los pueblos sometidos con nuevos dominadores, rotas con frecuencia cuando convenía a los intereses romanos.

Para Roma un pueblo no estaba sometido hasta que entregaba todos sus bienes (incluyendo rehenes) y permitía guarniciones militares en sus ciudades. En la práctica se trataba de una rendición incondicional disfrazada de pacto de alianza en el que se incluían duras exigencias de contribución en dinero o especie, sin derecho a réplica. Tras la batalla en campo abierto, los celtíberos sitiados en las ciudades no tenían muchas opciones: rendición o aniquilación.

Esto dejaba, como es lógico, un rastro permanente de rencor y deseos de venganza en las poblaciones vencidas. Como señala el mencionado historiador Gárate Córdoba, la entrega de armas era considerada deshonrosa, y con frecuencia los guerreros derrotados se negaban a desarmarse. La respuesta romana era asaltar la ciudad y destruirla por completo, lo que en ocasiones provocaba el suicidio colectivo de sus habitantes, como ocurrió en Numancia.

Honor y devotio

Cuatro décadas después de la invasión romana en la segunda guerra púnica (218 a. C.), las ciudades ibéricas sufrieron batallas campales y asedios, lo que provocó la rebelión conjunta de turdetanos y celtíberos que causó preocupación en Roma, hasta que el pretor Catón, combinando la fuerza con la negociación, desmanteló la insurrección.

En Roma, Catón aportó a las arcas públicas 25 000 libras de plata y 1500 de oro, y el Senado dio por concluida formalmente la guerra en Hispania, pero la sublevación resurgió poco después cuando los nuevos pretores quebrantaron los acuerdos establecidos. Otra vez las águilas romanas volvieron a asolar las ciudades celtíberas del interior peninsular y la insurrección se reavivó en el año 186 a. C., lo que obligó a Roma al envío de refuerzos militares masivos con el pretor Tito Sempronio Graco, que consiguió pacificar y someter las dos provincias hispanas.

Sempronio Graco dejó un buen recuerdo en Hispania, al tener en cuenta el arraigado sentido de la lealtad y el honor que prevalecía entre los guerreros celtíberos y lusitanos. La lealtad (fides) se entendía como vínculo de amistad entre iguales, y en cuanto al honor, se concretaba en un doble sentido: la devotio al jefe, que ligaba la vida del guerrero a la suerte de su caudillo, y la consideración sagrada de las armas, cuya entrega representaba un sacrilegio. Dos cualidades guerreras que perdurarían mucho tiempo en el espíritu del combatiente hispano.

Viriato y la guerra de Numancia

El alzamiento de celtíberos y lusitanos, provocado por la falta de tierras que condenaba a estos pueblos al hambre, se produjo entre 155 y 133 a. C. Esta rebelión tuvo dos características reseñables: la planificación basada en maniobras campales y la coordinación de algunas acciones en campo abierto. A esta guerra de resistencia contra los romanos se incorporaron otras tribus del área celtíbera, como los vacceos, arévacos y numantinos.

Sitiada Numancia, Roma tuvo que emplearse a fondo con sus legiones consulares contra unos pueblos que se defendieron con valor admirable. Aunque los romanos perdieron algunas batallas, ganaron la guerra por la desproporción abrumadora de fuerzas y la despiadada actuación de la parte romana, que no reparó en medios para borrar del mapa a algunas tribus que consideraba una «pandilla de miserables».

De acuerdo con el historiador militar José Almirante, cada legión romana en tiempos de la insurrección celtíbera contaba con 4800 soldados de a pie y 300 caballos, y se dividía en 30 unidades de maniobra (manípulos). Todo el ejército consular en Hispania reunía dos de esas legiones, más unos 20 000 auxiliares aliados (tropa nativa) y 3000 caballos.

La paz entre romanos y celtíberos se quebró (153 a. C.) cuando la tribu de los segedanos pretendió ensanchar las murallas de su ciudad (Segeda), pero la rebelión estaba madura por la falta de tierras y las abusivas exacciones impuestas a lusitanos y celtíberos, lo que les obligaba a vivir del saqueo y el bandolerismo a costa de otros pueblos vecinos.

Cuando el primer asedio romano de Numancia fracasó, el cónsul Nobilior fue relevado por Claudio Marcelo, que negoció con los sublevados una paz tolerable, pero el Senado romano rechazó refrendarla, influido por el partido belicista que encabezaba la familia de los Escipiones.

Roma deseaba la rendición total, como solía hacer con sus enemigos, y los senadores enviaron a Hispania un nuevo cónsul (Licio Licinio Lúculo) y un pretor (Galba) para acabar con toda resistencia, incluidos el soborno y la traición.

Lúculo y Galba atacaron Lusitania desde Extremadura y el Algarve, sembrando el terror y recurriendo al engaño. Para negociar el reparto de tierras de labor, Galba convocó a unos 30 000 lusitanos que acudieron desarmados, confiando en la falsa promesa del pretor; casi 10 000 fueron entonces masacrados a traición, y entre los pocos que escaparon a la matanza estaba un joven llamado Viriato, que mantuvo en jaque a los ejércitos romanos durante casi una década y se convirtió en leyenda. Un prototipo del heroísmo del soldado peninsular que ha perdurado a través del tiempo y la historia de España.

Nacido en una comarca de la sierra de la Estrella y de estirpe de pastores, Viriato era un buen jinete y logró acaudillar la resistencia de su pueblo contra Roma. El coronel Juan Batista observa con razón que Viriato reunió en lo militar talento táctico y «cierta visión estratégica en la conducción de las operaciones». De no ser así, ni los historiadores clásicos ni los generales romanos habrían conservado su memoria.

Viriato intentó sublevar a todas las tribus celtíberas y unirlas en alianza, pero no obtuvo ninguna victoria decisiva, aunque consiguiera triunfos notables en las cercanías de Orsa (Osuna), en una batalla donde los romanos perdieron miles de hombres; posteriormente la guerra entró en una fase de desgaste en la cual lusitanos y celtíberos llevaron la peor parte. «Durante siete años [los ejércitos lusitanos] se convirtieron en el terror de Roma —señala el historiador militar Montenegro Duque— con su guerra de guerrillas que aprovechaba al máximo el terreno y hacía inútil la fuerza ordenada de las legiones».

De acuerdo con esto, Viriato estableció en la Península tres bases logísticas en la Bética (Martos), en la Carpetania (Mons Veneris) y entre Portugal y Salamanca (Mons Herminius). Consciente de la imposibilidad de derrotar por completo a Roma, su plan último era alcanzar un pacto honorable con los romanos que incluyera la cesión de tierras cultivables. Estuvo a punto de conseguirlo en el año 140 a.C., cuando el ejército del cónsul Quinto Fabio Máximo quedó sitiado en un desfiladero y aceptó pactar para poner fin a la guerra. El Senado fingió ceder, pero la autoridad romana ya había dado orden secreta de deshacerse de Viriato como fuera, porque suponía una humillación para Roma y ponía en peligro su dominio de la rica región Bética.

Con la llegada del nuevo cónsul Cepión y el pretor Pompilio, los romanos emprendieron una ofensiva general contra los lusitanos. Viriato y sus tropas tuvieron que refugiarse en el reducto de Mons Veneris. Muchos de sus seguidores estaban ya agotados y desalentados tras una guerra interminable que parecía infructuosa, y el cónsul Cepión aprovechó el momento para sobornar a tres emisarios que asesinaron a Viriato mientras dormía. Los romanos ni siquiera se dignaron pagarles la recompensa. «Roma no paga a traidores» fue la frase que quedó para la posteridad como ejemplo de que la traición no merece retribución alguna.

El historiador y periodista decimonónico Modesto Lafuente dice que Viriato era «ese tipo de guerreros sin escuela en que tan fecundo ha sido siempre el suelo español, que de pastores o bandidos llegan a hacerse prácticos y consumados generales».

Derrota numantina

Los restos de Viriato, siguiendo la tradición celtíbera, fueron incinerados en la pira funeraria con solemne ceremonial, y en paralelo a estos hechos se inició, en el año 143 a. C., la guerra de Numancia, cuando el recuerdo del caudillo lusitano incitó a las tribus celtibéricas a una nueva revuelta.

La ofensiva del ejército romano, en esta ocasión, incluía arrasar los territorios de las tribus de vacceos y arévacos, aliadas de Numancia, para cortar el avituallamiento a la ciudad numantina. La mayoría de estos ataques se producían sin mediar provocación alguna, por iniciativa del propio cónsul de turno, «ávido de aumentar su gloria y su fortuna», como dice el historiador Apiano sobre la expedición del cónsul Licinio Lúculo contra los vacceos en 151 a. C.

Al iniciarse la ofensiva final romana sobre Celtiberia (año 153 a. C.), celtíberos y romanos se acusaron mutuamente de incumplir los pactos que Tiberio Sempronio Graco había conseguido cuando fue gobernador de Hispania Citerior. Dichos acuerdos obligaban a los celtíberos a suministrar tropas auxiliares al ejército romano; además, no podían reforzar la defensa de sus ciudades ni edificar otras nuevas y debían aportar pecunio y otros bienes a la autoridad romana, lo que dejaba a los vencidos sin recursos y en la miseria. Dice Apiano:

Marchó contra los vacceos, pueblo celtíbero vecino de los arévacos, aunque [el Senado] no le había dado esta orden… atravesando el río llamado Tajo, llegó a la ciudad de Cauca (Coca), junto a la cual acampó. Sus habitantes le preguntaron la causa de su presencia y por qué hacía la guerra. Él les contestó que venía en auxilio de los carpetanos que habían sido atacados por los vacceos. Al día siguiente, los ancianos se presentaron a Lúculo con coronas y ramos, y le preguntaron qué podían hacer para conseguir la paz. Les respondió que debían entregar rehenes, cien talentos de plata, que su caballería debía unirse a la de los romanos y que admitieran en su ciudad una guarnición…

Esas eran las condiciones, pero finalmente los habitantes de Cauca fueron asesinados por Lúculo tras acordar la rendición; y en Pallantia (Palencia) fue vencido por la resistencia de los vacceos y la llegada de refuerzos de Cantabria. La derrota romana hubiera sido total de no ser porque vacceos y cántabros detuvieron la persecución al producirse un eclipse de sol que tomaron por señal divina para no seguir luchando.

Poco después, cuando llegó a la ciudad de Intercatia con un ejército de unos 20 000 hombres, y en vista de que sus habitantes no tenían oro, plata ni moneda, el cónsul Lúculo les exigió diez mil mantas fabricadas con lana (sagi), además de ganado y rehenes. Bajo el peso de estos tributos no es extraño que los celtíberos se rebelaran una y otra vez, aunque el resultado siempre les fuera adverso, y al final muchos —así sucedió en el caso de Numancia y en las guerras cántabras— eligieran el suicidio antes que la esclavitud, la deshonra y la depauperación.

Escipión: El aniquilador

Cuando el cónsul Quinto Cecilio Metelo, con un ejército de 30 000 hombres, se disponía a sitiar Numancia, fue sustituido por Quinto Pompeyo, y aprovechando el periodo de relevo los defensores numantinos tomaron la iniciativa y hostigaron al ejército romano con ataques y repliegues sistemáticos. Una táctica que, además de causar muchas bajas, desmoralizaba a las fuerzas romanas. Como resultado, un contingente de cuatro mil guerreros numantinos, apoyados por cántabros y vacceos, hizo deponer las armas al ejército consular. Los vencedores decidieron acordar una paz en vez de aniquilar a los vencidos, pero, como de costumbre, el Senado romano se negó a reconocer el acuerdo.

La guerra entró entonces en una fase de baja intensidad. Entre los años 151 y 137 a. C., Numancia había resistido cuatro asedios. Era la llave estratégica que permitía dominar la meseta norte desde el valle del Ebro y representaba un freno a la total romanización de la Península, hasta que el Senado romano decidió resolver la cuestión de una vez por todas, designando jefe militar a Escipión Emiliano, el aniquilador de Cartago en la tercera guerra púnica.

Escipión llegó ante Numancia en septiembre de 134 a. C. y sometió la ciudad a un cerco implacable para rendirla por hambre. Según el historiador romano Polibio, el bloqueo era absoluto, y los romanos emplearon unos sesenta mil hombres. Sin disponer de víveres ni forraje, unos tres mil numantinos establecieron la defensa frente a los romanos, pero pronto el hambre hizo estragos entre los defensores, que inútilmente intentaron romper el cerco durante los nueve meses que duró el asedio. En ese tiempo, los romanos levantaron un recinto amurallado de siete campamentos fortificados más un fuerte contingente de reserva.

Entre las hazañas desesperadas de los numantinos, las crónicas cuentan que cinco guerreros lograron romper el cerco a caballo y pidieron ayuda a la cercana ciudad de Lutia, que les negó el auxilio: los ancianos, temerosos de la represalia romana, avisaron a Escipión. Como colofón, el general romano no dudó en imponer un cruel castigo a quienes se habían mostrado partidarios de acudir en socorro de Numancia.

La caída de la ciudad numantina apenas dejó supervivientes, y la mayoría de los escasos defensores que en ella quedaban prefirieron suicidarse antes que morir a manos de los romanos o ser convertidos en esclavos. Numancia fue incendiada y arrasada. Celtiberia pasó a ser territorio ocupado y las cuencas del Ebro y el Duero quedaron en poder de las legiones romanas.

Según el historiador Juan de Mariana, cuando Numancia estaba a punto de perecer por el cerco de Escipión Emiliano, los sitiados decidieron morir matando. Poco antes se emborracharon «con cierto brebaje que hacían de trigo», y luego, sin dejar de pelear, se encerraron en la ciudad. Después de mantenerse unos días devorando «los cuerpos de los suyos», los numantinos «mataron a sí y a todos los suyos, unos con ponzoña, otros metiéndose las espadas por el cuerpo (…) los mismos ciudadanos se quitaron la vida».

La caída de Numancia supuso el final de las guerras celtibéricas. Los vencidos perdieron sus bienes y sus tierras, que pasaron al Estado romano, y además fueron obligados a pagar un impuesto por seguir trabajando un suelo que ya no les pertenecía.

Algunas revueltas posteriores de tribus celtíberas desesperadas fueron cruelmente reprimidas y sus poblaciones pasadas a cuchillo. Desde ese momento, en muchos casos obligados por el hambre, los guerreros celtíberos se convirtieron en instrumentos de la guerra civil romana (guerra sertoriana 82-72 a. C.) y de la contienda entre los partidarios de Pompeyo y César (49-45 a. C.), libradas en Hispania.

A la hora de luchar, los celtíberos se organizaban en grupos de a pie y a caballo. Estos combatientes tenían fama de ser ágiles y vigorosos. Solían llevar un pequeño escudo de cuero circular, venablos, dardos, la espada corta de doble filo y punta (gladius hispaniense) adoptada por las legiones, puñales y casco de doble cimera.

En cuanto a la caballería de Celtiberia, los guerreros usaban una manta o estera por montura y no empleaban estribos. Vestían túnica corta, escudo colocado en el flanco derecho del animal, lanza, espada y casco.

Al guerrear iban mezclados jinetes y combatientes de a pie, y cuando era preciso los jinetes desmontaban para auxiliar a la infantería. Su táctica preferida era la combinación rápida de ataque y huida, para volver a cargar de nuevo por sorpresa. Un vestigio de las tácticas guerrilleras utilizadas luego a lo largo de la historia de España.

Sertorio

En el año 81 a. C., liquidada la resistencia celtíbera, los combatientes hispanos fueron utilizados para la guerra civil entre Cayo Mario y Sila en Roma, al producirse la rebelión de Quinto Sertorio (122-72 a. C.), cuando Sila fue nombrado dictador por el Senado.

En la primera guerra civil de Roma (83-81 a. C.) se enfrentaron dos bandos senatoriales: los populares, dirigidos por Cayo Mario, y los optimates, de tendencia aristocrática, encabezados por Lucio Cornelio Sila. La contienda terminó con la victoria de los optimates y Sila fue declarado dictador, pero a pesar de su triunfo, en la Hispania Citerior siguió gobernando el pretor Quinto Sertorio, partidario de Cayo Mario, que se negó a ceder el poder en esa provincia y se levantó en armas con el apoyo de muchos combatientes hispanos, para continuar luchando contra la propia Roma dominada por los optimates.

Siendo pretor en la Hispania Citerior, Sertorio, de temperamento magnánimo y notable carisma, se granjeó el apoyo de las tribus locales contra la autoridad romana del momento, y en esa lucha supo aprovechar las cualidades ancestrales que distinguían al combatiente peninsular —sus tácticas de ataques y retiradas rápidas—, mientras entrenaba a sus hombres en las tácticas de la legión romana. Con esto creó un ejército temible de soldados hispanos que mantuvo en jaque a las fuerzas consulares durante más de una década.

La primera fuerza de Sertorio estaba compuesta por antiguos legionarios establecidos como colonos y voluntarios nativos. Eran unos nueve mil hombres que no pudieron detener en los Pirineos al ejército consular enviado por Roma para abortar la rebelión. Obligado a replegarse hacia Cartago Nova, Sertorio escapó al norte de África, donde reclutó nuevos contingentes de tropas romanas y auxiliares africanas para continuar la lucha en la Península.

Sila envió un ejército a Hispania Citerior, al mando de Pompeyo Magno, para acabar con Sertorio. La guerra se extendió por Levante y el interior de Celtiberia, y la obstinada resistencia se prolongó hasta que Sertorio fue asesinado en Osca (Huesca) por uno de sus lugartenientes pasado al bando de los pompeyanos. La mayoría de los sertorianos vencidos, casi todos de procedencia ibero-celtíbera, terminaron escapando a Mauritania o uniéndose a la piratería en el Mediterráneo.

La figura de Sertorio perduró en Hispania. Su rebelión no hubiera podido llevarse a cabo sin contar con un respaldo popular de las tribus nativas, deseosas de sacudirse el yugo de la autoridad de Roma. En este sentido, el pretor se mostró hábil al intentar integrar a los hispanos vencidos en la civilización romana en lugar de despreciarlos y considerarlos esclavos y una mera fuente de tributos. Por eso su recuerdo dejó huella en la historia de la España romanizada, y algunos nativos vencidos vislumbraron en él una esperanza de independencia del yugo romano, aunque Sertorio nunca pretendió tal cosa. Siempre se consideró un romano.

Guerras cántabras: Derrota y muerte

Como afirma el historiador y arqueólogo Eduardo Peralta Labrador, después de varias campañas infructuosas (29-27 a. C.) acabar con la resistencia de los llamados «bárbaros del norte» se convirtió en un objetivo primordial de Roma. Cántabros y astures vivían en poblados amurallados construidos en elevaciones del terreno (castros), y el emperador Augusto quiso dar por cerrada la conquista de la totalidad de Hispania para controlar el litoral cantábrico y acceder a las ricas minas de oro (en la actual región leonesa), y a las de hierro (en Cantabria).

Siete fueron las legiones movilizadas para someter a las tribus cántabro-astures que todavía resistían en el noroeste peninsular: la I y II; la IV Macedónica, presente en la conquista de Egipto; la V Alaudade; la IX Hispana (que terminaría desapareciendo misteriosamente en Britania); la IX Gémina y la XX. A las órdenes de los legados de las provincias Citerior y Ulterior, este ejército se repartió en tres campamentos que rodeaban el territorio de las tribus resistentes: uno en las cercanías de la actual Santander, otro en Asturias y el tercero en Galicia.

Durante cuatro años se multiplicaron los choques entre las legiones y los guerreros cántabros, cuya fiereza y valor, en un territorio abrupto y resguardado por el mar, causaron impresión en Roma. El historiador romano Dion Casio (siglo II) dejó escritas estas palabras:

No estaban dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo porque estaban llenos de ánimo confiados en sus defensas, pero tampoco entablaban batalla campal para no ser derrotados, tanto por su inferioridad numérica como porque la mayoría de ellos estaban armados solo con jabalinas. Además, causaban grandes dificultades a los ejércitos cuando estos intentaban algún movimiento, puesto que ocupaban con antelación las posiciones dominantes y se emboscaban en las hondonadas y en las espesuras.

En el año 26 a. C., Augusto dirigió en persona los ataques contra las poblaciones en el norte de Palencia y Burgos, mientras su general Publio Carisio intentaba someter a los astures en el norte de Zamora y León con las legiones y abundante caballería. Pero la resistencia de esos indómitos pueblos resultó mucho más dura de lo previsto, y Augusto se retiró agotado y enfermo de «fluxión hepática» a Tarraco, dice el historiador Suetonio.

En una marcha nocturna bajo la tormenta, un rayo cayó junto a la litera imperial, matando a uno de los esclavos que precedía al emperador alumbrándole con antorchas. De creer a Suetonio, fue un episodio que marcó a Augusto el resto de su vida, ya que sentía miedo de los rayos y truenos y siempre llevaba en su equipaje una piel de foca para cubrirse en las tormentas. Tuvo que ser su general Agripa quien terminara de aplastar la resistencia de los cántabros en 19 a. C.

En esta guerra el emperador guardó también memoria de otro irreductible personaje cántabro: Corocotta, un rebelde al que los romanos llamaban «bandido». Se cuenta, por improbable que resulte esta anécdota, que Augusto ofreció una gran suma de dinero a quien lo capturase, y fue el propio Corocotta quien se presentó para cobrar esa cantidad. Sorprendido, el emperador le pagó y lo dejó marchar. Dion Casio califica a Corocotta de forajido, aunque más bien parece que debió de ser un caudillo de tribus cántabras, si bien no hay datos fiables sobre su vida.

Lo cierto es que los combates entre cántabros y romanos fueron de extrema dureza y crueldad; con una orografía que entorpecía los abastecimientos y la movilidad del ejército romano, pero ante el avance inexorable de las legiones, viéndose rodeados, muchos cántabros eligieron morir con el fuego y el hierro antes que rendirse.

Cuando el emperador Augusto se vio impedido de continuar la campaña, se hizo cargo de las operaciones militares el legado Gayo Antistio, que prolongó la guerra y alcanzó, según Dion Casio,

notables resultados, no porque fuera mejor general que Augusto sino porque los bárbaros, despreciándolo, avanzaron hacia el encuentro con los romanos y fueron derrotados. Y así Antistio consiguió tomar algunas plazas. A continuación, Tito Carisio, después de que sus habitantes la abandonaran, capturó Lancia, la mayor ciudadela fortificada de los astures. Y consiguió someter otros muchos lugares.

Las armas de los cántabro-astures eran ligeras, ajustadas a la táctica de guerrillas: dardos, venablos, espadas cortas y puñales. Los astures se dividían en dos grandes grupos (cismontanos y transmontanos) separados por la cordillera Cántabra, según afirma Plinio el Viejo, y ocupaban, además de la actual Asturias, el norte de León y la mitad occidental de Zamora.

Cuando la guerra terminó, una vez reducido el norte de Hispania, Augusto fue recibido triunfalmente en Roma, y el poeta Horacio dejó escrito con laudatoria soberbia: «Reducido está a servidumbre nuestro viejo enemigo de la frontera hispánica, el cántabro domado con tardía cadena… al que no se había enseñado a soportar nuestro yugo».

Tras la marcha de Augusto a Roma, el emperador licenció a los soldados más veteranos, que fundaron la ciudad lusitana de Emerita Augusta (Mérida).

En las guerras cántabras los romanos apenas hacían prisioneros y practicaban el exterminio o cortaban las manos de todos los varones en edad de combatir. Dice el mencionado Dion Casio:

De los cántabros no se cogieron muchos prisioneros; pues cuando desesperaron de su libertad no quisieron soportar más la vida, sino que incendiaron antes sus murallas; unos se degollaron, otros quisieron perecer en las mismas llamas; otros ingirieron un veneno de común acuerdo, de modo que pereció la mayor y más belicosa parte de ellos.

Y según testimonio de Estrabón: «Se cuenta también de los cántabros este rasgo de loco heroísmo; que habiendo sido crucificados ciertos prisioneros, murieron entonando himnos de victoria».

Una vez conquistada la Regio Cantabrorum y asentado el ejército romano en ese territorio, las tribus cántabras fueron obligadas a bajar de los montes y castros a los valles, y allí sus integrantes fueron dispersados y muchos vendidos como esclavos.

El historiador alemán Adolf Schulten pone de manifiesto que los habitantes de las montañas españolas tienen un honroso lugar en su guerra de independencia contra Roma, que se prolongó durante ciento diez años, en tanto la resistencia de la Galia duró solo diez.

Las tribus hispánicas de la montaña han estado continuamente en lucha siempre renovada contra Roma, mientras que los habitantes de las ricas costas de Levante o de Andalucía prefirieron pronto la paz (…) Los grandes recuerdos nacionales son tal vez el más precioso tesoro de una nación, más precioso que las riquezas materiales pues son eternos, mientras los restantes bienes se hallan sujetos a toda clase de cambios.

Puede decirse de las guerras de la antigua Hispania que los combatientes peninsulares derrocharon valor y terminaron siendo carne de batalla al servicio de cartagineses y romanos, ya que siempre carecieron de ejércitos propios, y cuando sobrevino el enfrentamiento decisivo con Roma fueron inexorablemente aplastados por la maquinaria militar de las legiones.

Quedan sin embargo algunos rasgos característicos que en gran medida perduraron a lo largo de los siglos: la fidelidad al jefe (devotio), la bravura en combate, el deseo de independencia, el sentido comunal entre guerreros y población y la desunión tribal, que a la postre permitió a los romanos combatir a los pueblos peninsulares por separado en diversas partes del territorio, manejando sus desavenencias y sin que nunca llegaran a formar un frente único contra Roma.

Estrabón critica duramente esta tendencia a la división al decir que los ibero-celtas

no abordaban grandes empresas debido al hecho de que no constituyeron grandes potencias ni confederaciones. Pues si hubieran querido efectivamente combatir en conjunto no les habría sido posible a los cartagineses someter sin riesgo la mayor parte del territorio cuando les atacaron…