Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arzalia Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

La historia del espionaje moderno arranca con la Primera Guerra Mundial y la que quizá haya sido la espía más llamativa de la historia: Mata Hari. Desde esa temprana fecha hasta nuestros días el uso de espías y el desarrollo de los servicios de inteligencia no ha parado de crecer, convirtiéndose en una de las grandes fuerzas que dominan el mundo. Top Secret. Un siglo de espías: de Mata Hari a Snowden nos muestra la evolución de las técnicas de espionaje, marcadas por la creciente sofisticación de una tecnología impensable hace poco más de un siglo. Y es que el mundo de la inteligencia ha desarrollado unos recursos y una cultura propia que podrían llegar a suplantar al poder soberano elegido por la voluntad popular. Fernando Martínez Laínez repasa la historia de algunos de los más destacados y sorprendentes espías que ha dado la profesión, ofreciéndonos una panorámica de la etapa más decisiva de la historia del espionaje. Como nos recuerda el siempre citado Napoleón: «ni la bravura de la infantería, ni de la caballería o de la artillería han decidido un número tan elevado de batallas como esta arma maldita e invisible de los espías».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 814

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

FERNANDO MARTÍNEZ LAÍNEZ

Escritor y periodista de muy amplia y variada trayectoria. Experto en política internacional, en especial de Europa del Este y la antigua URSS. Colaborador asiduo en publicaciones de historia y autor de novelas y ensayos divulgativos de historia, con especial incidencia en el mundo de los tercios, entre los que destacan Una pica en Flandes, la epopeya del Camino Español; Vientos de gloria o Como lobos hambrientos. Es uno de los iniciadores de la novela negra y de espías en España.

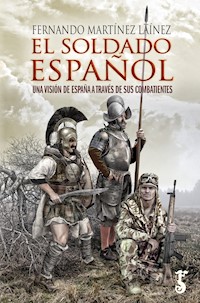

Coautor del libro Conceptos fundamentales de inteligencia, que ofrece una visión panorámica del mundo de las actividades secretas. En la actualidad es presidente y cofundador del Club Le Carré, dedicado a promocionar la cultura de inteligencia, Periodista de Honor de la APM, y miembro de la junta directiva de la Asociación de Amigos del Camino Español de los Tercios. En Arzalia Ediciones ha publicado El soldado español. Una visión de España a través de sus combatientes.

TOP SECRET

La historia del espionaje moderno arranca con la Primera Guerra Mundial y la que quizá haya sido la espía más llamativa de la historia: Mata Hari. Desde esa temprana fecha hasta nuestros días el uso de espías y el desarrollo de los servicios de inteligencia no ha parado de crecer, convirtiéndose en una de las grandes fuerzas que dominan el mundo.

Top Secret. Un siglo de espías: de Mata Hari a Snowden nos muestra la evolución de las técnicas de espionaje, marcadas por la creciente sofisticación de una tecnología impensable hace poco más de un siglo. Y es que el mundo de la inteligencia ha desarrollado unos recursos y una cultura propia que podrían llegar a suplantar al poder soberano elegido por la voluntad popular.

Fernando Martínez Laínez repasa la historia de algunos de los más destacados y sorprendentes espías que ha dado la profesión, ofreciéndonos una panorámica de la etapa más decisiva de la historia del espionaje.

Como nos recuerda el siempre citado Napoleón: «ni la bravura de la infantería, ni de la caballería o de la artillería han decidido un número tan elevado de batallas como esta arma maldita e invisible de los espías».

Top secret

Un siglo de espías: de Mata Hari a Snowden

© 2024, Fernando Martínez Laínez

© 2024, Arzalia Ediciones, S. L.

Calle Zurbano, 85, 3.º-1. 28003 Madrid

Diseño de cubierta, interior y maquetación: Luis Brea

ISBN: 978-84-19018-48-9

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.

Producción del ePub: booqlab

www.arzalia.com

Índice

Prólogo. Un mundo de espías

1. PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Mata Hari, la espía perpetua

El coronel Nicolai y el III-B

Fräulein Doktor, estudiosa y patriota

2. ENTREGUERRAS

El Evidenz Bureau

Dzeryinski, el apóstol de la Cheka

Trust, una infiltración modélica

El Fouché de Stalin

El traidor que rompió Enigma

La cantante rusa

La melopea del poeta Roy Campbell

3. EL ESPIONAJE EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El joven Philby

El caso Calvo

Coco Chanel, agente 7124

El islote suizo

La condesa italiana

Los últimos días de Sorge

El tesoro del Duce: un maldito embrollo

Trepper, maestro del Gran Juego

La espía mística

El hombre que murió de miedo a morir

Cicerón, el espía albanés

4. LA GUERRA FRÍA

El traidor finlandés y el superespía Abel

La guerra impresa: Penkovski

Argelia: guerra secreta

Los hijos de Abel

Traidor y caballero

La bomba de Israel

El huevo de la traición

Judith Coplon

Cohen, el espía solitario

El sargento Rhodes

Vivir como un almirante

El caso Lavon

Camarada Urbano

La fuga de Blake

Perfectos ilegales

Lonsdale

Mitrojin y la abuela Melita

J. J. Angleton, el «poeta» de la CIA

Philby-Angleton, el extraño dúo

La doble fuga del camarada Yurchenko

Ames, todo por dinero

Hanssen, puñalada al FBI

La reina de Cuba

Snowden, el espía que espió al Gran Hermano

Bibliografía

Al pequeño Carlos, almirante de mares nuevos

Prólogo

UN MUNDO DE ESPÍAS

Nada resulta tan verídico que no pueda parecer falso.

MICHEL DE MONTAIGNE

Esta obra reúne algunos de los episodios más fascinantes del espionaje mundial, desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Esos años, que vieron nacer y alcanzar su cenit la guerra moderna, también fueron testigos del surgimiento del espionaje contemporáneo. Un tema capital al que he dedicado mucha atención a lo largo de mi experiencia como escritor y periodista profesional dentro y fuera de España

Tanto en las dos guerras mundiales como en la Guerra Fría y durante las contiendas desencadenadas tras la caída del Telón de Acero y de la Unión Soviética, el volumen y la calidad del espionaje alcanzaron cotas tan altas que han transformado a los servicios secretos de los principales países en maquinarias dotadas de un poder de control y dominio sobre los ciudadanos inimaginable hace poco más de un siglo. El factor que lo ha cambiado casi todo es la tecnología, que avanza a velocidad de la luz. En este ámbito, unos cuantos países punteros destacan muy por encima del resto en el manejo y la comprensión geopolítica del mapamundi actual, dejando a la mayor parte de las naciones muy rezagadas y, por tanto, sumamente dependientes a la hora de competir en asuntos tan fundamentales como la desinformación continuada o el control mental y político de la población.

El espionaje ejercido por los servicios de inteligencia ha creado unos recursos, una cultura propia y una tecnología, subalternos del poder local y político, que, en ocasiones, llegan a controlar y suplantar al poder soberano, supuestamente elegido por la voluntad popular. La tentación para alcanzar este dominio con los medios actuales es muy fuerte, puesto que, no lo olvidemos, el espionaje es una herramienta secreta del poder basada, sobre todo, en el engaño; cuanto mayor y mejor sea este, mayor será la eficiencia y, por tanto, la inclinación a utilizarlo en tal sentido. Si esto sucede, la desgracia universal está asegurada en un orbe cada vez más globalizado. Las guerras del siglo XX y su abrupto final tras la caída del Imperio soviético pueden ser una premonición violenta de lo que nos espera. El siglo XXI no ha significado el fin de la inteligencia secreta en gran escala; por el contrario, ha superado ampliamente a épocas anteriores en maquiavelismo tecnológico, desinformación masiva y voluntad de supremacía, con recursos casi ilimitados en manos de las potencias hegemónicas hoy imperantes. El gasto en espías y artilugios electrónicos y espaciales deja pequeño cualquier cálculo del pasado, y ha desatado una carrera cuyo final se vislumbra incierto.

Aun así, aunque la abrumadora aportación de medios que la inteligencia secreta actual proporciona ha alterado los métodos y objetivos de las relaciones del poder entre países, apenas han cambiado los principios básicos de las leyes del espionaje, establecidos hace muchos siglos por el estratega y filósofo Sun Tse en su libro El arte de la guerra:

Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, de lo contrario contarás tus combates por derrotas (…). La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni de espíritus, ni se puede obtener por analogía, ni descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse de personas; personas que conozcan la situación del enemigo.

Leyes teóricas de espionaje aparte, el factor humano (HumInt) seguirá siendo fundamental, puesto que serán personas quienes tendrán en sus manos el poder de decisión: cómo y dónde aplicar los datos obtenidos por las máquinas o los algoritmos. Es la voluntad humana, en última instancia, la que, movida por el odio, el interés o el miedo, tiene la llave, como ponen de relieve las historias que hemos seleccionado en Top secret, una obra que pretende ser reflejo del drama histórico contemporáneo vislumbrado entre las penumbras y el fragor sordo de la lucha subterránea que ha configurado nuestro presente. «Créame, examinando los resultados de las campañas, se comprobará que ni la bravura de la infantería, ni de la caballería o de la artillería han decidido un número tan elevado de batallas como esta arma maldita e invisible de los espías», decía Napoleón, que debía de saberlo bien por experiencia propia.

1

Primera Guerra Mundial

El estallido de la Primera Guerra Mundial dio paso por vez primera a la espiofobia entre los países beligerantes, hasta convertirse en una verdadera epidemia de odios que perduran en nuestros días. Walter Nicolai, jefe de los servicios de información alemanes, escribió en su obra Geheime Mächte [Potencias ocultas]:

En toda Alemania, un temor desenfrenado a los espías produjo efectos cómicos, pero también muy graves. Los rumores más insensatos se extendieron como humo de paja en aquellos tiempos de sentimiento nacional sobreexcitado..., en pocos días se creó una situación que puso en peligro la realización de la movilización de las tropas.

La desconfianza entre la población civil y los ejércitos era general. Se fusilaba por una conversación o una luz sospechosa, y se veían espías por todas partes. «Aparecen nubes por aviones, estrellas por dirigibles, faros de bicicletas por bombas (…), da la sensación de estar en un manicomio», comentaba un jefe de Policía de la ciudad alemana de Stuttgart.

En Gran Bretaña, la histeria alcanzó niveles nunca vistos al declararse la guerra, con la aparición espontánea de los llamados «cazadores de espías». La ola de denuncias, los falsos descubrimientos de agentes enemigos y las infundadas acusaciones de traición hicieron necesario crear una sección especial en los servicios de información del Almirantazgo para colaborar con Scotland Yard en los casos de rumores y falsas alarmas.

La famosa flema británica demostró ser un mito. Hubo quien afirmó bajo juramento que los cosacos del zar de Rusia habían desembarcado en Escocia y que existía un cable secreto entre la costa inglesa y Alemania utilizado por los espías enemigos. Solo en Londres, en las primeras semanas de la guerra, más de cuatrocientas personas fueron acusadas cada día de espionaje y denunciadas a Scotland Yard, y las supuestas emisoras instaladas por los agentes alemanes proliferaban en las casas, aunque no se descubrió ni un solo aparato de radio clandestino en Gran Bretaña durante toda la contienda.

En Francia, esta espiofobia rayó también a gran altura, llegando a superar increíbles niveles de aberración colectiva. Se extendió la patraña de que los alemanes tenían aviones de vidrio indetectables y silenciosos, y hubo gente que corrió despavorida al difundirse el rumor de que en Reims los espías germanos habían minado la ciudad por completo. La paranoia se apoderó de amplios sectores de la población que confesaban ser testigos de hechos fantásticos, y en la prensa se anunciaba que las mujeres alemanas cortaban las manos a los niños para que no pudieran participar en la siguiente guerra. «Las estadísticas demuestran que cuanto más se perfeccionan las armas, más disminuyen las bajas», llegó a decir el periódico Temps en agosto de 1914. La xenofobia se extendió a los establecimientos propiedad de extranjeros, que fueron saqueados con total impunidad, y bastaba que alguien tuviera acento foráneo para inspirar desconfianza y provocar el linchamiento. Hasta Sarah Bernard, la célebre actriz francesa, que estaba casada con un griego, estuvo a punto de ser enviada a un campo de concentración y expulsada de Francia.

La histeria bélica no dejó de hacer estragos en la población rusa desde el inicio de la guerra. Cualquiera que llevara nombre alemán era acusado de espía y sometido a violencia física y vejaciones. Los espías camuflados se veían por todas partes. En la población civil se multiplicaban las denuncias y falsos testimonios, que después de los primeros reveses militares alcanzaron a los jefes del Ejército en campaña y a la Policía. La prensa mencionó el caso del coronel Sergei Missoyedov, acusado sin la menor prueba de haber recibido dinero de los servicios secretos alemanes. Fue juzgado y absuelto, pero el Estado Mayor ruso —instigado por los medios— exigió un nuevo proceso. El militar fue condenado a muerte y ejecutado con el aplauso popular; poco después, una revisión del juicio demostraría su inocencia.

La psicosis del espionaje hizo estragos en todos los países beligerantes para satisfacción de Gobiernos y altos jefes militares, que deseaban una contienda total. Algo similar volvió a repetirse en el curso de la Segunda Guerra Mundial con la denominada «propaganda negra», que difundía relatos fantásticos y mitos absurdos que todavía perduran en la opinión pública, alimentada con frecuencia por una historiografía decididamente partidista y poco interesada en restablecer los verdaderos hechos.

En este escenario de odio al espía, falsas denuncias y nacionalismo exacerbado surgió el nombre de una espía mítica, Mata Hari, fusilada en los fosos del castillo de Vincennes, un lugar donde también fueron ejecutados muchos agentes alemanes, reales o supuestos.

Mata Hari, la espía perpetua

Fue una mala agente secreta y su vida estuvo siempre envuelta en un halo de desgracia, pero la popularidad en el mundo del espionaje tiene nombre de mujer: Mata Hari. Un romántico apelativo que en malayo significa ‘ojo del amanecer’, transparente metáfora para designar al sol, aunque su verdadero nombre fuera Margaretha Gerthrude Zelle, nacida el 7 de agosto de 1876 en la pequeña ciudad holandesa de Leenwarden.

A estas alturas no existen dudas de que la mujer más celebrada de la historia del espionaje fue bastante mediocre en su arriesgado oficio, y ni siquiera está clara la razón que la condujo a espiar, aunque el dinero, que siempre aceptó sin reparos a cambio de sus favores sexuales, parezca la más probable. Margaretha fue, ante todo, una cortesana de altura acorralada por una existencia de tragedia, maltratada por su marido y por la vida —perdió a sus hijos—, pese a lo cual disfrutaba con el lujo, el oropel de una existencia galante y la promiscuidad en el lecho, y que siempre sintió un especial atractivo por los uniformes militares, del Ejército que fuesen. Son célebres sus palabras en este sentido ante el tribunal que la condenó a muerte:

Amo a los militares. Los he amado siempre y prefiero ser la amante de un oficial pobre que de un banquero rico. Mi mayor placer es acostarme con ellos sin pensar en el dinero y además me gusta hacer comparaciones entre los de distintos países.

El uniforme tenía para esta deslumbrante mujer connotaciones místicas (quizá por carencias afectivas que la psiquiatría podría explicar), y ante el mismo tribunal militar mencionado así lo reafirmó, aunque en la exaltación de sus palabras puede que influyera el deseo de congraciarse con sus jueces (militares) y justificar sus continuas relaciones íntimas con todos los grados de la milicia. En el transcurso del proceso, espetó a los magistrados:

Los hombres que no pertenecen al Ejército no me han interesado nunca. Mi marido era capitán. El oficial es para mí un ser superior, un hombre que vive en plena epopeya, siempre preparado para todas las aventuras, para todos los peligros. Si he amado ha sido siempre a militares valientes y corteses, sin preguntarles a qué país pertenecían, porque para mí los guerreros forman una raza especial que está por encima de los demás mortales.

¿Qué oficial no se sentiría halagado ante semejantes frases salidas de labios de una mujer hermosa? Pero la Gran Guerra, que acabó con tantas cosas en Europa, había hecho de la galantería una cualidad inútil que quedó hundida en el barro y el odio de las trincheras. Los militares que la juzgaron, esa «raza especial», no se dejaron impresionar por las bellas palabras y la sentenciaron a la pena capital. El veredicto, como suele ocurrir en estos casos, estaba ya decidido de antemano.

Aunque fracasada como espía, esposa y madre, Margaretha alcanzó la máxima categoría como mito y como símbolo trágico-erótico, algo que le garantiza una celebridad perenne. Mata Hari ha pasado a ser el paradigma de la mujer fatal, devoradora de hombres, aventurera y astuta, y esa aureola ya no habrá quien se la quite. Quizá, de haberlo sabido, habría sacrificado con gusto su vida por la vanidad de alcanzar la categoría de leyenda.

Volviendo a los hechos, la historia de Margaretha, aunque envuelta en el relumbrón de la prostitución de lujo y el halo de una aparente vida fácil, está jalonada de frustraciones y desgracias personales. Su padre, Adam Zelle, era un sombrerero acomodado, amigo de dilapidar el dinero, con ciertas pretensiones de grandeza que ella heredó; su madre, Antie van der Meulen, por el contrario, parece haber sido una mujer realista, enemiga de dispendios innecesarios. Los dos —y en especial su progenitor— se desvivieron por dar a la hija todos los caprichos y regalos, pero las cosas se torcieron cuando llegó la bancarrota. Los negocios de Adam Zelle empezaron a ir mal y surgieron las desavenencias conyugales. Hubo demanda de divorcio y el matrimonio se fue a pique en 1890. Ese mismo año morirá la madre, y el padre decide enviar a la hija, junto a sus tres hermanos menores, a una escuela de Leyden, en Holanda. Margaretha, que había nacido morena y con la piel bronceada, es ya una adolescente guapa y alta, que aparenta más edad de la que tiene y a la que acosa el director del colegio, un tal Wibrandus Haansrtra, que pierde los estribos ante su belleza.

Cuando cumple los dieciocho años, el carácter de la joven está marcado por el romanticismo y las ansias de aventura. Desea emanciparse y volar lejos del solar familiar, y la ocasión le surge de repente en forma de anuncio en la sección de «Corazones Solitarios» de un periódico de Ámsterdam. El solicitante, capitán Rudolf Jonny McLeod, se define como un «oficial destinado en las Indias Orientales (colonias de Indonesia) de permiso en La Haya», que desea encontrar «señorita de buen carácter con fines matrimoniales». Margaretha responde al anuncio, que le abre un mundo nuevo, y se entrega a McLeod, un cuarentón de severa educación protestante, a las primeras de cambio. Un amor impulsivo, apasionado e inconsciente, que terminará en tragedia, pero que colmó momentáneamente de placer a los dos amantes. A los dos meses de conocerse, Margaretha está ya encinta y hay que acelerar la boda, que tiene lugar poco después, en julio de 1895, seis meses antes de que nazca su primer hijo, Norman, al que seguirá un año más tarde una hija, Juana Luisa, a la que llamaron familiarmente Non.

Mientras el capitán permanece en Holanda en espera de un nuevo destino en ultramar, la pareja lleva una vida rutinaria, con estrecheces de dinero, algo que decepciona a la recién casada. Pero todo parece cambiar cuando en 1897 Rudolf es ascendido a comandante y destinado a la guarnición de Malang, en Java, una oportunidad para dejar atrás la triste y brumosa Holanda, donde Margaretha se siente como un pájaro aprisionado en la jaula.

Desastre matrimonial

La familia McLeod se instala en Banjoe Biroe, una aldea de clima húmedo y lluvioso, donde llevan la clase de vida que se espera de los militares y empleados civiles en las colonias, algo que hastía soberanamente a la esposa y provoca los celos y la conducta airada del marido. Margaretha se aburre en el hogar, pero se siente fascinada y atraída por las danzas y costumbres de los nativos, especialmente en lo tocante a la permisividad sexual.

La tolerancia marital no tardó mucho en derrumbarse, y las disputas en la pareja pasaron a ser habituales, con no poco escándalo del resto de la colonia europea. Margaretha se sentía más atraída por el club de oficiales y los bailes, la música y los vestidos de las exóticas ceremonias javanesas que por las tareas domésticas, y Rudolf tampoco era un dechado de virtudes hogareñas. Se emborrachaba con frecuencia, pegaba a su mujer y era asiduo visitante de los burdeles. Como acostumbra a suceder en estos casos, ambas partes se acusaban mutuamente del desastre, y lo más probable es que las culpas estuviesen repartidas. Margaretha y McLeod hacían cada uno su vida. A las aventuras galantes de ella, el marido respondía ampliando la lista de sirvientas nativas que utilizaba también en la cama, y este engaño, camuflado por las apariencias, fue haciéndose cada vez más sórdido. Una versión de la propia Mata Hari afirma que en este tiempo Rudolf la utilizaba como cebo para el chantaje a ricos plantadores de Java y Sumatra, propiciando que estos se acostaran con ella. Rudolf aparecía de repente cuando el acto sexual estaba en su apogeo, y en su papel de marido ultrajado exigía dinero al incauto de turno si no quería verse envuelto en un escándalo. En la declaración que acompaña a los trámites de su divorcio, Margaretha se presenta como una joven ingenua y confundida, manejada por su calculador esposo. «Mi marido —declara— escogía hombres ricos con objeto de chantajearlos... Uno de esos caballeros estaba loco por mis ojos, y actué con él como Rudolf me dijo... Eso me permitió ganar varios miles de gulders».

La infeliz situación familiar desembocó en tragedia a la muerte del hijo mayor, Norman, envenenado, al parecer, por un sirviente nativo furioso. El caso permanece aún en el misterio. Según algunos, McLeod violó a la hija del criado, provocando la venganza del padre. Otros aseguran que todo se debió a un desproporcionado castigo de McLeod al sirviente por una falta cometida. Sea lo que fuere, el resultado fue el envenenamiento de los pequeños hijos del matrimonio, que estuvieron varios días en coma. Juana Luisa pudo salvarse, pero Norman murió, y aquello puso fin a la endeble relación matrimonial. El odio y el resentimiento alcanzaban ya cotas muy altas. «Si una epidemia me pudiese librar de esta criatura, podría volver a ser feliz. No puedo aguantar más estar cerca de esa sinvergüenza», escribe el marido a su hermana Luisa. En cuanto a ella, no le va a la zaga en los insultos, y acusa al cónyuge de ser un monstruo que continuamente la golpea.

En 1901, al comandante McLeod, cada vez más entregado a la bebida, le llega la edad del retiro, y el destrozado matrimonio regresa a Holanda. Allí se inician los trámites para el divorcio, y un tribunal de Ámsterdam decreta en 1902 la separación legal de los cónyuges. Margaretha recobra su apellido de soltera y no pone empeño en quedarse con la hija, que vivirá con el padre a cambio de una modesta pensión mensual que la madre no recibirá nunca. Pero eso es algo que, de momento, no inquieta a esta mujer de veintiséis años, libre de ataduras familiares, que parece dispuesta a abrirse paso en el torbellino de lujos y amoríos al que se siente predestinada. Y qué sitio mejor que París para conseguirlo...

Margaretha no tiene dinero ni otro oficio que su espléndida belleza, pero es lista y ambiciosa; sabedora de su poder de atracción sobre los hombres y con un claro instinto teatral y melodramático, decide fabricarse un pasado falso y ocultar su verdadero rostro detrás de muchas máscaras. Los apellidos Zelle y McLeod pasarán al olvido. Su nombre artístico, el que la hará famosa, será Mata Hari.

Abriéndose camino

La leyenda personal de Mata Hari, que ella misma va construyendo, se nutre de una sarta de invenciones fantasiosas y extravagantes, pero el público y sus rendidos admiradores no las ponen en duda. Margaretha se declara hija de un rajá de la casta de los brahmanes, de nombre Assirvadam, y de una bayadera sagrada que murió al dar a luz. En cuanto al lugar de nacimiento, lo sitúa en el sur de la India, en una ciudad santa de la costa malabar llamada Jaffuapatan, y para más lujo de detalles declara que, en cuanto pudo dar los primeros pasos, los sacerdotes que quemaron el cadáver de su madre la encerraron en el subterráneo de una pagoda dedicada al dios Shiva, donde le enseñaron todos los ritos de las danzas sagradas, hasta que fue raptada por un capitán de barco holandés que la trajo a Europa.

En una versión de la historia repetida miles de veces, se apunta:

La buena educación que había recibido hizo que se la admitiera en todas partes como una mujer de mundo. La prostitución más o menos descarada en que vivía y la ciencia del «striptease» que inventó se consideraron como arte sublime. Se convirtió en la sacerdotisa del desnudo y después en la mujer internacional por excelencia, a quien los medios intelectuales de la época erigieron en símbolo de la comunión entre Occidente y el Oriente místico.

Provista de esa nueva identidad y de sus habilidades danzantes, Mata Hari se presenta en París, pero los comienzos no son fáciles. Nadie quiere contratarla, y se ve obligada a practicar la prostitución callejera y a actuar de bailarina de estriptis en locales de baja estofa. A finales de 1904 se emplea en un burdel, donde contrae una enfermedad venérea de la que la curó un tal doctor Brizard, el mismo médico que, casualmente, trece años más tarde la atendería en la prisión de Saint-Lazare, cuando estaba a punto de ser fusilada.

Este inicial fracaso no arredra a Mata Hari, que regresa a Holanda, reúne dinero de sus amigos y parientes, y vuelve a París para instalarse, lujosamente equipada, en el suntuoso Hotel Crillon. Ahora, las circunstancias le sonríen; progresa de la mano del rico industrial y coleccionista de obras de arte orientales Guimet, fascinado por esta mujer de ojos de fuego y piel mate, surgida del lejano Oriente, que baila desnuda con movimientos serpentinos y lascivos para un público mundano, ávido de esnobismo y sensaciones desusadas. Guimet fue generoso con su protegida, a la que montó un impresionante escenario para la ocasión en el museo de arte oriental que él mismo había fundado. La velada fue un gran éxito y la convirtió en una figura de los escenarios parisienses. Como escribió un embelesado periodista testigo del acontecimiento:

Hasta ahora nadie se había atrevido a quedar así, sin velos bajo la mirada de los dioses después de estremecimientos de éxtasis... Mata Hari no interpreta solo con sus pies, sus ojos, sus brazos, su boca, sus uñas pintadas de rojo, Mata Hari, a la que no oprime ninguna ropa molesta, actúa con sus músculos y su cuerpo entero.

Pese a algunas críticas irónicas, como la de la escritora Colette, quien dijo de Mata Hari que «apenas bailaba pero sabía desvestirse progresivamente moviendo un cuerpo largo y orgulloso», las puertas del triunfo se abren ante esta mujer que explota con habilidad tanto sus dotes físicas como su estrambótico y engañoso pasado. Empiezan a lloverle las invitaciones a las mejores fiestas de París, y los hombres pugnan y pagan por estar a su lado un día, una noche, unas horas, depende de los caprichos de la diosa.

La belleza de Mata Hari, señala Kurt Singer, autor especialista en temas de espionaje,

radicaba sobre todo en sus ojos y brazos, sobre todo sus brazos, que eran considerados por algunos como los más hermosos del mundo, en cambio sus pechos eran aplanados (…). Por esta causa desistió de sus pretensiones de posar como modelo, y fue esta la única parte de su cuerpo que no expuso durante sus exhibiciones en público.

Este defecto de su anatomía, que ella atribuía a los malos tratos del marido, la hacía cubrirse los senos con dos semiesferas metálicas cinceladas sujetas por unas cadenillas, como atestiguan las fotografías existentes.

Resplandor y crepúsculo

De la fama de Mata Hari en estos años dan cumplida cuenta los cronistas de la época. Un enjambre de admiradores la sigue en sus actuaciones. La mayoría son ricos y están dispuestos a pagar lo que sea por disfrutar de la bella danzante de la que todo París habla. La policía debe intervenir para apaciguar los ánimos de la multitud cuando actúa en el Casino, el Olympia o el Folies Bergère, y los gacetilleros de la prensa desgastan todos los epítetos para describir a la «bailarina de fuego», que llega a cobrar la entonces fabulosa suma de diez mil francos por actuación, sin contar lo que percibe por el coqueteo fuera de las tablas. En el cenit de su celebridad, París se le queda pequeño, y su empresario, Gabriel Astruc, le consigue una gira de dos años que incluye Londres, Viena, Roma, Berlín, la Costa Azul y Madrid. Mata Hari llegó a España a principios de 1906 y actuó en el Central Kursaal de Madrid. En esta capital entrará en contacto con el embajador francés, Jules Cambon, que le demostrará su «amor hasta la muerte» testificando a su favor en el juicio que la sentenciaría a ser fusilada.

En Berlín conoce al joven y rico teniente Alfred Kiepert, el hombre que probablemente le sugirió iniciarse en las labores de espía, aunque no existan pruebas fehacientes en este sentido. Lo que está fuera de duda es que a Mata Hari le causó mucha impresión Alemania, y en ese país, donde los uniformes eran admirados y respetados, se encontraba a gusto. En los brazos de su nuevo amante, que incluso se la lleva de maniobras, se siente feliz.

Kiepert la colma de atenciones, lo que no impide que ella le engañe con el joven duque de Cumberland, Ernst Augusto, yerno del káiser Guillermo, y con el hermano de este. El duque, por cierto, fue el padre de la reina Federica de Grecia, madre de la reina consorte española Sofía, esposa del rey emérito Juan Carlos I. No serían sus únicas conquistas sonadas en el mundo de la aristocracia. También cae en sus redes Guillermo, el príncipe heredero imperial (kronprinz), con quien mantiene un breve, apasionado y lucrativo affaire. Y al kronprinz siguen el duque de Brunswick, Von Jagow, que llegaría a ser director del espionaje alemán durante la Primera Guerra Mundial, y un gran número de importantes personajes ligados a la política, las fuerzas armadas o las finanzas. Para todos parece tener tiempo la bella aventurera, que no descuida los aspectos prácticos y sabe sacar buen partido económico a sus encuentros amorosos.

Durante esos años, hasta el estallido de la contienda mundial, Mata Hari viaja a Egipto en busca de nuevos motivos de inspiración para sus danzas, y salta de escenario en escenario, aunque conservando siempre París como principal residencia. Actúa en el ballet de la Ópera de París y en la Scala de Milán, pero no consigue ser admitida en los renombrados ballets rusos de Diáguilev y tampoco logra que el compositor Richard Strauss le dé un papel en el estreno de su ópera Salomé. Son signos claros de que para ella ha comenzado la decadencia. Los años se le echan encima y por todas partes surgen imitadoras más jóvenes y descocadas.

Vuelve a Berlín, y en esa ciudad se reencuentra con su amigo Cambon, embajador ahora en Alemania, pero fracasa en el intento de actuar en el Teatro Imperial. Eso la enfurece; de hecho, con las adversidades su carácter empieza a fluctuar. El crítico musical Paul Olivier, que la conocía bien, dijo de ella que «a veces se mostraba como una gran dama y un minuto después se divertía hablando groseramente, riendo a gritos como una prostituta». Su carrera artística inicia un descenso en picado y sus actuaciones van perdiendo categoría y caché. Se murmura que ejerce de prostituta de lujo en varios prostíbulos de París. También se dice —sin que existan pruebas— que guarda celosamente la correspondencia con sus amantes influyentes, cientos de cartas, muchas de ellas obscenas, como un seguro de vida, una posibilidad de chantaje.

El año 1912 es crucial para Mata Hari. Su carrera artística se desmorona, y el dinero (que ha derrochado a espuertas) empieza a faltarle. En esta situación, Von Jagow, que ya está situado en la cúpula del espionaje, se entrevista con ella en Berlín y le propone la gran aventura, convertirse en espía. El trato es sencillo. Mata Hari solo debe seguir coleccionando amantes y, además de sacarles dinero, intentar obtener de ellos secretos de Estado. Jagow le proporciona una larga lista de clientes generosos para que evidencie sus dotes en el nuevo oficio clandestino. En las embajadas alemanas de Ámsterdam, París o Viena encuentra y seduce a diplomáticos y militares ansiosos de poseerla, y en sus conversaciones de almohada obtiene datos relacionados con movimientos de tropas, argucias diplomáticas o armamento, de todo lo cual debió de dar cuenta a la inteligencia germana, aunque ignoremos la importancia real de los informes.

Entretanto, muere su padre, y Margaretha viaja a Holanda, donde intentará ver a su hija Non, que tiene ya dieciséis años; pero Rudolf —que hasta abril de 1916 no obtendría el divorcio— se lo impide. Para sobrevivir, ya en franca regresión como artista y ajados sus atributos eróticos, logra que la mantenga el barón Van der Capellen, un viejo amante que paga sus gastos y el alquiler de una casa en Ámsterdam, ciudad donde la infeliz espía contacta con el cónsul alemán Kraemer, que remata la labor de captación iniciada por Jagow en Berlín. Kraemer le ofrece por sus servicios veinte mil francos y le proporciona una clave identificativa personal, H21, su número de espía.

En vísperas de la Guerra Mundial, Margaretha ha cumplido ya treinta y ocho años, y es apenas una sombra de lo que ha sido. No tiene dinero y su belleza se marchita, pero no se rinde a las circunstancias. Piensa que su nuevo papel de espía le ofrece una posibilidad de recuperarse y volver a pisar fuerte en los escenarios galantes y lujosos a los que está habituada.

En febrero de 1914, seis meses antes del inicio de la contienda, liquida sus bienes en Francia y se instala en Berlín. El mismo día en que Alemania entra en guerra, hay constancia de que estaba invitada a comer en privado con su amante del momento, uno de los jefes de la Policía berlinesa.

A continuación marcha a Holanda, y desde allí decide volver a París, donde se meterá en la boca del lobo. Las razones de ese regreso parecen simples: por un lado, debe ganarse el sueldo como espía, y la capital francesa es el sitio ideal para obtener información secreta; por otro, es la ciudad que mejor conoce, la que despierta en ella la nostalgia de sus mejores éxitos.

Pero tantas visitas a Berlín, sus relaciones con militares alemanes, su germanofilia —parece que obtuvo en secreto la ciudadanía alemana— y su insistencia en volver a París no podían pasar desapercibidas a los hombres que en Francia y en Inglaterra movían los hilos del contraespionaje aliado.

Mata Hari fue víctima de su propia vanidad, de la arrogancia derivada del recuerdo de su aureola en los viejos tiempos, que, ingenuamente, supuso que la haría invulnerable. Pero también de su incompetencia como mera aficionada en una actividad peligrosa que la rebasó ampliamente y cuyas reglas apenas entendía. Ella era una mujer de mundo, una cortesana aficionada al dinero y a los hombres, pero sin otro interés por la política que asistir a galas y recepciones rodeada, a ser posible, de uniformes. A pesar de ser una mujer práctica en muchos aspectos, se había forjado un mundo fantasioso, de ilusiones románticas. Consideró el espionaje como un juego de salones elegantes, propio de damas y caballeros, y jamás creyó que, en el caso de ser descubierta, oficiales franceses —con los que tantas veces intimó amorosamente— se atrevieran a fusilarla. Fue su último y más grave error.

Negra suerte

Viajar a Francia desde Holanda en plena guerra no era tarea fácil. Las fronteras terrestres estaban cerradas y solo se permitía cruzarlas con salvoconductos muy especiales. Mata Hari se presenta en el consulado francés de Ámsterdam y solicita visado de entrada en territorio galo. Alega ser ciudadana de un país neutral y trae cartas de recomendación de políticos y altos jefes militares de la causa aliada. «Mi casa, mis amigos y mi carrera están en Francia», dice; pero los franceses, recelosos, rechazan su petición para entrar al país vía Inglaterra. Mata Hari emprende entonces viaje a España en barco, y desde Hendaya consigue su objetivo. No lo sabe, pero su llegada a Francia está precedida de un telegrama del servicio secreto italiano en el que se advierte: «Parece haber renunciado a su pretendido origen hindú y haberse hecho berlinesa. Habla el alemán con un ligero acento oriental». Fue en ese tiempo cuando conoció en París a quien sería el gran amor de su vida, quizá el único, el capitán ruso Vladímir Maslov, del Regimiento Imperial, enviado por el zar a combatir en Francia. Maslov era el típico oficial gallardo, valiente y calavera, siempre dispuesto a quemar el presente sin pensar en el mañana. Derrochaba dinero, joyas y champán en sus permisos, y Mata Hari cayó hechizada a sus pies.

Maslov desempeñará sin saberlo un importante papel en la negra suerte de Margaretha. Herido en el frente, es trasladado a un hospital cercano en Vittel para recuperarse de sus heridas. Y aquí se produce uno de los episodios más enigmáticos y —en apariencia— más absurdos de la descabellada carrera como agente secreta de la holandesa. Mata Hari se presenta al capitán Ladoux, uno de los jefes del Deuxième Bureau, el contraespionaje francés, en solicitud de un permiso para tomar las aguas del balneario de Vittel, que estaba situado en zona militar. De acuerdo con el testimonio del libro de memorias del propio Ladoux, Les chasseurs d´espions [Cazadores de espías], publicado después de la guerra, el capitán le ofreció «prestar servicios a Francia», a cambio de dinero, naturalmente. Margaretha aceptó, aunque el oficial asegura que nunca llegó a fiarse de ella. En cualquier caso, parece que obligada por las circunstancias y por el deseo de abrazar a su capitán Maslov, Mata Hari aceptó la oferta y se vio convertida en agente doble, el juego más peligroso de la guerra secreta, al que pocos y muy expertos espías han sobrevivido con éxito.

Tras la estancia en Vittel, ella alardea de sus posibilidades con el Alto Mando alemán, y Ladoux le propone volver a Bélgica, ocupada por los germanos. Mata Hari, enseguida, le sugiere un plan fantástico: en Bruselas contactará con un tal señor Wurebain, un importador y exportador que organizaba fiestas para destacados oficiales alemanes y era muy amigo del general Von Bissing, gobernador de la Bélgica ocupada. A partir de ahí, Margaretha fantasea en tono de folletín: «Iré a Bruselas con atavíos deslumbrantes, frecuentaré al Estado Mayor alemán... —le promete a Ladoux— y no digo más». Por sus servicios pide un millón de francos, y Ladoux finge que podrá pagárselos si consigue información valiosa. Así, la espía se ve empujada a la que sería su última aventura. Con la misión de viajar de París a Bélgica, una vez concedido el correspondiente visado francés, se dirige primero a España por barco, y en Vigo embarca otra vez hacia Holanda, para atravesar desde este país neutral la frontera belga.

Existe otra versión diferente, mucho más novelesca, según la cual, durante el tiempo que Mata Hari permaneció en Vittel, vigilada día y noche por la contrainteligencia, se dedicó a cuidar con abnegación a los heridos, que, sin sospechar nada, le proporcionaron muchos datos sobre una de las mayores ofensivas de la guerra, la célebre batalla del Somme, que resultaron de gran utilidad para que los alemanes pudiesen contener el ataque, en el que murieron alrededor de doscientos mil soldados aliados. Fue entonces cuando el capitán Ladoux, que, aunque no tenía pruebas, sospechaba de ella, la acusó abiertamente de espía y amenazó con deportarla a Holanda, lo que habría significado el fin de su carrera como agente alemana. Ante esa perspectiva, Mata Hari le propuso espiar para Francia, y ahí habría empezado el doble juego.

La hipótesis más plausible es que Mata Hari fuera descubierta por el contraespionaje francés debido a las confidencias que hizo a la joven alemana Hanna Witting, prometida del conde de Chilly, un oficial francés herido de guerra y prisionero repatriado de Alemania. Hanna Witting, enfermera y amiga de Margaretha, se enamoró del conde y lo siguió a Francia, pero habló más de la cuenta y le contó que Mata Hari espiaba para los alemanes. El conde de Chilly, entonces, transmitió la información al capitán Ladoux, y este manejó las pruebas para capturar a la espía. Los servicios de contraespionaje franceses habían conseguido interceptar valijas diplomáticas de países neutrales durante la guerra y fotografiaron documentos importantes. Es probable que, por medio de la embajada holandesa en París, Mata Hari pasara alguna información secreta que habría sido interceptada por los franceses. Una prueba definitiva contra ella que Ladoux solo pudo revelar en privado al juez instructor que la condenó en el juicio para no descubrir el quebrantamiento furtivo de las valijas, lo que explica algunas contradicciones flagrantes del proceso. En cuanto a Hanna Witting, ya convertida en condesa de Chilly, terminó siendo actriz de cine con el nombre de Claude France, y se suicidó en París en 1926.

Lo cierto es que el 9 de noviembre de 1916, Mata Hari parte de Vigo en el vapor Hollandia, que debía trasladarla a las costas de los Países Bajos, pero la espía no volverá a ver su país natal. Navíos de guerra británicos interceptan al barco holandés en el canal de la Mancha y lo obligan a dirigirse al puerto de Falmouth. Mata Hari, a quien persigue ya la mala suerte de los perdedores, figura en la lista de pasajeros con su verdadero nombre, Margaretha Geertrud Zelle McLeod, pero los británicos la confunden con una espía de nacionalidad alemana llamada Clara Benedix, a la que siguen el rastro por haber colaborado en la muerte de un agente británico en Bruselas. Detenida, Mata Hari es trasladada a Londres y encarcelada en Scotland Yard, donde será interrogada a fondo durante tres días. La espía pierde la serenidad. «Estoy al borde de un ataque de nervios —escribe al embajador de los Países Bajos en Londres— encerrada en Scotland Yard y os ruego vengáis en mi socorro». Nadie acude en su ayuda, pero los británicos carecen de pruebas contra ella y están a punto de desistir, cuando Margaretha, desesperada, hace una sorprendente revelación: se dirige a los Países Bajos porque los franceses le han encargado una misión confidencial.

Sir Basil Thomson, jefe de la contrainteligencia británica, no sale de su asombro y telegrafía al capitán Ladoux en demanda de explicaciones. La respuesta de este es lacónica: «No comprendo nada. Devuelva a Margaretha Zelle a España». Thomson cumple lo que Ladoux le pide, y al despedirse de Mata Hari le da un consejo, toda una premonición: «Señora, si queréis aceptar la advertencia de un hombre que casi os dobla en edad —le dice—, renunciad a lo que habéis comenzado». Las palabras de Thomson dejan entrever que el MI5, el contraespionaje británico, tenía claras sospechas de que la mujer trabajaba para los alemanes, algo que han confirmado recientemente documentos del Gobierno de Londres mantenidos en secreto hasta 1999. Un informe que da cuenta de la llegada de Mata Hari a Gran Bretaña la describe como «más bien alta, de edad entre treinta y cinco y cuarenta, una mujer muy guapa, siempre vestida con elegancia, que viaja a lo grande».

Desde que abandona Scotland Yard, Mata Hari es a todos los efectos una espía quemada, y los alemanes debieron de sospecharlo. Todos sus movimientos en tierra británica serían cuidadosamente anotados. A primeros de diciembre de 1916 embarca en Liverpool rumbo a Vigo, y desde esa ciudad se traslada a Madrid, donde se instala en el hotel Ritz. A partir del momento en que llega a España es una espía sin valor; los británicos y los franceses la han descubierto, y los alemanes lo saben. Unos y otros juegan ya con esta mujer como el gato con el ratón. Por esas fechas, el 12 de diciembre, la sede en París del MI61, el espionaje británico, informa de que Mata Hari, agente H21 del servicio secreto alemán, está siendo vigilada por el Deuxième Bureau, «que le dará visado para volver a Francia en cuanto lo pida».

Madrid, debido a la neutralidad española, era por aquel entonces un vivero de espías y un foco de maquinaciones secretas. En la capital española se entrecruzaban los hilos del espionaje internacional de los países beligerantes, y en ese juego de la guerra el dinero corría sin tasa, se labraban fortunas y se deshacían famas, aunque sea mucho más lo ignorado que lo conocido. En otras ciudades portuarias, como Barcelona, Málaga, Bilbao, Vigo y Valencia, la actividad secreta fue también muy intensa durante toda la contienda.

La situación de Margaretha en Madrid en ese otoño de 1916 era cualquier cosa menos halagüeña; Ladoux la había abandonado, pero seguía vigilándola, y los alemanes, advertidos, tampoco le hicieron mucho caso, aunque ella entró en contacto —y los franceses tomaron buena nota de ello— con el agregado militar alemán, Von Kalle, y el agregado naval, Von Krohn, los embajadores de Alemania y Francia en España, y el agregado militar francés, coronel Denvigne. Los informes aportados por el MI5 señalan que seguía manteniendo correspondencia frecuente con el capitán Maslov y, por entonces, el Deuxième Bureau, la inteligencia francesa, tenía multitud de pruebas sobre sus actividades de agente descubierta.

En la trampa

Margaretha, además de intentar sacar dinero de sus amantes ocasionales en Madrid, sigue empeñada en dedicarse, con absurda insistencia, a una actividad de espionaje que seguramente ya nadie le pedía. Pero como buena vedette, decide mantenerse en escena hasta el final. A Von Kalle le cuenta algunos rumores de segunda mano: que María Bonaparte, princesa de Grecia, utiliza sus relaciones íntimas con el primer ministro francés Aristide Briand para conseguir que apoye a su esposo en sus aspiraciones al trono; que los británicos controlan cada vez más, política y militarmente, a Francia; que los Aliados planean una ofensiva para la siguiente primavera. También envía a Ladoux, sin que este se lo solicite, informaciones obtenidas de Von Kalle sobre un posible desembarco de agentes alemanes y turcos en Marruecos, con el fin de provocar un levantamiento en ese país contra los franceses, pero tal información es vieja y carente de valor.

Ladoux se enfurece y decide acabar con Mata Hari, pero para eso debe conseguir que regrese a París. Con candidez rayana en la estupidez, ella se traga el anzuelo. Dos extraños telegramas sellarán la suerte de su vida. Uno viene firmado por el capitán Maslov, que, obedeciendo órdenes de Ladoux, la requiere para una estancia romántica de unos días en la Ciudad de la Luz. Mata Hari no se lo piensa dos veces. En el Ritz había conocido al senador catalán Emilio Junoy, que le propuso irse a vivir juntos a Barcelona. «Me marcho hoy. ¿Viene usted?», preguntó Junoy. «Estoy esperando un telegrama de París, y según lo que diga iré o no con usted. Se lo diré a la hora del almuerzo». Esa tarde, Margaretha recibió, en efecto, el mensaje de Maslov y rechazó la proposición de Junoy, que tuvo que regresar solo, y es de suponer que apenado, a la ciudad condal.

El otro telegrama lo remite Von Kalle a Berlín el 28 de diciembre de 1916, Día de los Inocentes (¿una casualidad?). El mensaje, transmitido en una clave que los servicios franceses habían descifrado mucho tiempo atrás, entrega a Ladoux en bandeja la cabeza de Mata Hari: «H21 estará mañana en París. Pide que se le envíen enseguida por telegrama, por intermedio del cónsul Kraemer en Ámsterdam, a nombre de su criada Anna Líntjens, en Roermond, 5000 francos para ser enviados a París al cónsul de Holanda, Bunge». La respuesta de Berlín no se hace esperar: «Decid al agente H21 que vuelva a Francia para continuar su misión. Recibirá un cheque de 5000 francos enviado por Kraemer al Comptoir d’Escompte».

¿Entregaron los alemanes voluntariamente a Mata Hari al contraespionaje francés? Existe desde luego esa posibilidad, aunque no haya pruebas. Los germanos debían de saber que la holandesa había aceptado ser doble agente de Ladoux, porque ella misma se lo confesó, y eso tuvo que levantar suspicacias. Tampoco desconocían que sus habilidades como agente eran escasas. Pero ¿estaban enterados de que los franceses descifraban los telegramas que llegaban a Berlín captados por la escucha instalada en la torre Eiffel? También es probable, aunque no seguro.

Lo cierto es que Mata Hari, que no sabía muy bien qué hacer en Madrid, donde se estaba quedando sin dinero y sin apoyos, en un acto de desvarío decide regresar a París, donde cree que volverán a sonreírle el amor y la fortuna. Por cierto, la vox populi madrileña dio por hecho que el causante del retorno y triste final de Mata Hari fue el escritor y periodista Enrique Gómez Carrillo, una especie de donjuán de la época y marido de la cantante Raquel Meller. Según las lenguas de doble filo de la capital, Gómez Carrillo sedujo a Margaretha y actuó de intermediario de Ladoux para convencerla de que regresase a Francia. El motivo: acallar los celos de la cantante y evitar la zozobra de la paz familiar. Para defenderse de estas acusaciones, Carrillo escribió un curioso libro titulado Le Mystère de la vie et de la mort de Mata Hari [El misterio de la vida y la muerte de Mata Hari], publicado en París en 1925. Pero fue inútil. Madrid ha conservado con gran respeto la memoria de la espía que ya había sido condenada en París, y la versión de Carrillo pasó al olvido.

El juicio y los fusiles

Mata Hari llega a un París triste y agobiado por la guerra, y fiel a su imagen de gran diva se instala en el hotel Plaza Athenée, uno de los mejores de la capital. Sometida a descarada vigilancia, retira el cheque que los alemanes han depositado a su nombre y que, curiosamente, nunca llegó a hacer efectivo. Intenta, sin conseguirlo, hablar con Ladoux, y por fin parece caer en la cuenta de que sus servicios como espía no le interesan a nadie. Hundida y sin dinero, decide irse a Holanda, pero ya es demasiado tarde. Hacia el 15 de enero escribe una contradictoria carta a Ladoux en la que, por una parte, se muestra dispuesta a hacer lo que él quiera y, por otra, pide que la dejen en paz: «... no deseo conocer vuestros secretos ni a vuestros agentes... Solo quiero que me paguen lo que se me debe y marcharme». No obtiene respuesta.

Mata Hari solicita permiso de salida de Francia, para llegar a Holanda a través de Suiza, algo que también se le niega, y el 13 de febrero, a las ocho de la mañana, la policía irrumpe en su habitación del hotel y la detiene. La apresada tiene una frase genial dedicada al comisario que dirige el grupo: «Estoy sin arreglar. A una dama no se la visita a estas horas sin avisarla».

La policía registra la habitación y encuentra el cheque de los cinco mil francos todavía sin cobrar. Después de pasar por el Palacio de Justicia, donde escucha la acusación oficial por «espionaje, complicidad e inteligencia con el enemigo», es conducida a la prisión para mujeres de SaintLazare, en el faubourg Saint-Denis, donde se le asigna la celda número 12, la misma que había alojado antes a tres condenadas célebres: madame Cailaux, que mató a tiros a Gaston Calmette, director del diario Le Figaro; madame Steinhel, que acabó de la misma forma con la vida del presidente Faure, y Margarita Francillard, ejecutada por espía.

Los franceses esperan obtener información de su prisionera antes de eliminarla, pero ella se mantiene en sus trece. Se reconoce una mujer libertina, que cobra sus favores sexuales en dinero, pero nunca ha sido espía de los alemanes y, por el contrario, se ha prestado a ayudar a Francia.

El juicio del tribunal militar celebrado a puerta cerrada entre el 24 y el 25 de julio, sin acceso a la prensa, con centinelas en la puerta que tienen orden de disparar a quien se acerque, es un cúmulo de disparates legales, ya que la acusación no pudo presentar pruebas concluyentes por tratarse de secretos de guerra, y en especial para no revelar que los franceses habían roto el código de los telegramas alemanes, la principal evidencia contra la espía. Cuando le piden que dé razón de los treinta mil marcos que un día recibió en Berlín de uno de los jefes del espionaje alemán, Mata Hari tiene un patético rasgo de orgullo; ella, que es ahora una mujer arruinada, afirma: «Lo hizo en pago de mis favores. Nunca nadie me dio menos».

La instrucción del proceso, a cargo del capitán Bouchardon, terminó aquel mismo mes de julio de 1917, y el testimonio capital contra la espía fueron los telegramas descifrados por los franceses. Uno de ellos, del agregado militar alemán en Madrid, Von Kalle, enviado a Berlín el 13 de diciembre de 1916, constituía una prueba irrefutable, y decía así:

El agente H-21, de la sección de Colonia, enviado el mes de marzo por segunda vez a Francia, ha llegado aquí. Ha simulado aceptar los ofrecimientos del Servicio de Información francés y de efectuar viajes a Bélgica por cuenta de aquel servicio. Quería ir de España a Holanda en el barco Hollandia.

En otro de los mensajes, de fecha 26 de diciembre, que le fue enseñado a la acusada, Von Kalle dejó escrito: «H-21 pedirá por un telegrama del cónsul de Holanda en París que se le haga una nueva entrega de fondos a su criada en Roermond y ruega que el cónsul Kraemer, en Ámsterdam, sea avisado». Y dos días más tarde, en efecto, llegará a Berlín el telegrama ya citado en el que se confirma que la espía estará en la capital francesa y su solicitud de los cinco mil francos.

Con anterioridad, Mata Hari dejó entrever que conoció a Kraemer en Madrid, y la acusación demostró que ella había cobrado los cinco mil francos mencionados en París. Ante las pruebas, Margaretha admitió haber engañado a Von Kalle, con la promesa de que le enviaría informes secretos. Había conseguido el dinero —se defendió— porque era una mujer inmoral y lo necesitaba, pero no era una espía, aunque, según dijeron los acusadores en el juicio, acabó reconociendo que Kraemer le había entregado veinte mil francos en 1915.

Todo está decidido con antelación. El momento exigía mano dura por el descontento de buena parte de los soldados franceses en el frente, y había que dar ejemplo a la retaguardia. El tribunal tarda diez minutos en deliberar; Margaretha, sentenciada a muerte, regresa a su celda de SaintLazare. Su abogado, Édouard Clunet, un hombre de 75 años que en tiempos mejores había sido su amante, pide en vano la conmutación de la pena, pero ni siquiera le permiten asistir a todos los interrogatorios. El 15 de julio, poco antes de las seis de la mañana, es fusilada en el campo de tiro de Vincennes por un pelotón de zuavos. Solo recibió tres de los doce disparos, lo que indica que la mayoría de los soldados apuntaron al aire. Un sargento de caballería le dio el tiro de gracia. Las actas del proceso de guerra de la bailarina-espía no fueron hechas públicas hasta 1975.

Mata Hari dio pruebas de gran valor y entereza al enfrentarse a la muerte, y eso, sin duda, ha reforzado su leyenda para la posteridad. Cuando fueron a buscarla antes del amanecer para conducirla ante el pelotón, mientras se arreglaba como si fuese un día cualquiera, dijo a sus carceleros: «En otra ocasión no les hubiera perdonado despertarme tan temprano. ¿De dónde vendrá esa costumbre de matar a los condenados al amanecer?». También está comprobado que afrontó el pelotón a cara descubierta: se negó a que le vendaran los ojos y lanzó un beso a los soldados que la fusilaron. Fue su última despedida de los uniformes.

De su escasa capacidad como agente secreto existen pocas dudas: era una mala espía. Elsbeth Schragmüller, la famosa Fräulein Doktor, auténtica maestra del espionaje alemán, escribió de ella en sus Memorias:

No hubo error judicial... Sin embargo, el tribunal cometió un error, el de imaginarse que había dado con ello un golpe decisivo al servicio de información alemán. De hecho, H21 no perjudicó a Francia. Ni una de las noticias que nos envió fue utilizable y sus informes no tuvieron para nosotros interés militar o político alguno. En este aspecto su destino fue trágico, pues arriesgó su vida para nada.

Una declaración que contrasta, como incógnita sin resolver, con la valoración sobre Mata Hari, sin duda exagerada, que aportó en su juicio el capitán Fritz Carl Roegels, oficial de los servicios secretos alemanes:

Mata Hari ha hecho grandes cosas por Alemania. Fue el correo de nuestros informadores en el extranjero. Les llevaba dinero, cheques, órdenes, recibía noticias de ellos y nos retransmitía lo esencial. Estaba perfectamente al corriente de los asuntos militares, pues había recibido instrucción en una de nuestras mejores escuelas de formación. Fue la mejor espía al servicio de Alemania.

Para justificar el fusilamiento, las fuentes francesas suelen hinchar los méritos de Mata Hari como agente secreto, algo que nadie ha podido demostrar. El año de 1916 fue el peor de la guerra para Francia. Los más chovinistas habían prometido una victoria rápida, lo que parecía muy lejos de la realidad. La retaguardia empezaba a quejarse por las privaciones, y las tropas en el frente comenzaban a percibir todo el horror de aquella carnicería sin sentido que destrozó Europa. Más de cien regimientos estuvieron al borde del motín, y muchos soldados fueron fusilados en juicios sumarísimos. En esa situación se hacía necesario demostrar firmeza, y el caso Mata Hari sirvió de cabeza de turco. Su fusilamiento, que le aseguró un puesto en la historia, tuvo sobre todo razones de ruin escarmiento.

Para terminar, y como demostración de la psicosis de espionaje que se extendió por toda Francia durante la Gran Guerra, para excusar las malas noticias en el frente y los amotinamientos militares, el propio capitán Ladoux, que tanto se esforzó en llevar a Mata Hari al paredón, fue detenido unas semanas después de esa muerte acusado de espiar para los alemanes. Quien lo denunció fue Pierre Lenoir, que terminó siendo condenado a muerte, inculpado de haber comprado con dinero alemán un periódico de París (Le Journal) para hacer propaganda pacifista. A pesar de ser liberado, Ladoux continuó siendo sospechoso, y en 1919 el mismo Consejo de Guerra que condenó a Mata Hari lo declaró, finalmente, no culpable.

El coronel Nicolai y el III-B

El maestro de espías alemán en la Primera Guerra mundial fue el coronel Walter Nicolai, considerado el jefe del Alto Mando germano que mejor conocía las fortificaciones rusas. Formado de joven en la Escuela de Guerra de Berlín, estuvo a punto de ser enviado a una misión de observación en Japón, el tradicional adversario de Rusia en Extremo Oriente, pero la guerra que se avecinaba cambió los planes del servicio de información del Alto Mando germano (3-B o III-B)2, convencido de que la victoria japonesa contra Rusia en 1905 empujaría al Imperio zarista contra Alemania, como así sucedió.

El coronel jefe del III-B, Karl von Lauenstein, conocía las dotes del entonces capitán Nicolai por sus informes sobre los métodos del moderno espionaje, y le ordenó instalarse en Königsberg, la actual Kaliningrado rusa, una pequeña ciudad próxima a la frontera polaca, patria chica del gran filósofo alemán Emmanuel Kant. Desde allí creó una red de espionaje de enorme eficacia que dejó maduro el escenario para enfrentarse al Imperio zarista, pese a la desventaja inicial, ya que la población fronteriza alemana estaba invadida de espías rusos y maleada por los fondos secretos del zar y el contrabando.

Nicolai extendió su red en el interior de Rusia con toda clase de agentes y estaba al corriente de los secretos del Estado Mayor y el espionaje rusos. Como muestra de su trabajo, dejó escrito que

mezclados con la población fronteriza había elementos israelitas dispuestos a llevar a cabo las misiones que se les confiaran y a servir de enlace con los funcionarios y oficiales de rango elevado (...), la propia extensión del Servicio de Información ruso facilitaba la tarea de preparar a la población fronteriza, así como a los oficiales y los funcionarios, a los riesgos y ventajas del espionaje.

El lema de Nicolai era que el espionaje no debía ser un arte romántico, sino una ciencia precisa. En 1913 pudo vanagloriarse de que «dominaba a los rusos», y su bien organizada red de información tras la frontera serviría ya de avanzadilla al ejército alemán en caso de guerra.

Tras el atentado asesino de Sarajevo, el III-B alemán fue puesto en pie de guerra, lo mismo que el resto de Europa, y el 1 de agosto de 1914 el káiser Guillermo II dictó en Berlín la orden de movilización general. A partir de ahí, durante los cuatro años de guerra que siguieron, el coronel Nicolai dirigió la maquinaria bélica secreta germana, gobernando una legión de agentes que mantuvieron en jaque a los adversarios de Alemania. Su organización centralizó el espionaje, el contraespionaje, la propaganda, la contrapropaganda, el sabotaje y la guerra económica, además de la vigilancia de correos, telégrafos, teléfonos y el control de las fronteras. Unos objetivos que en la práctica se revelaron demasiado ambiciosos para quedar bajo el control de un solo organismo.

El general Erich von Ludendorff, teórico puntero de la guerra total, resume claramente en sus Memorias la desmesurada exigencia de tan ingente tarea:

El teniente coronel Nicolai estaba encargado de la dirección militar de la prensa y, en estrecha relación con esta actividad, en la medida de las posibilidades militares, de vigilar y mantener la moral del país y del Ejército. Tanto para una cosa como para otra era conveniente cooperar con las autoridades del Reich. Ese resultado no se alcanzó. Los movimientos de la prensa y de la propaganda no estuvieron nunca organizados y nos dábamos perfectamente cuenta de ello.

La censura militar de la prensa era igualmente llevada a cabo por el coronel Nicolai y por sus servicios secretos. Esta institución, que es un mal permanente en tiempo de guerra, no satisface nunca a nadie. He lamentado que esta censura haya debido realizarla el Alto Mando por la inhibición de los demás poderes.

Los éxitos iniciales de la inteligencia secreta alemana se vieron contrarrestados con creces por el contraespionaje francés a partir de 1916, cuyos triunfos reconoce con amargura Ludendorff: «A finales de 1916 la partida ya no era tan fácil de jugar para nosotros —declaró—; nuestros servicios de información estaban prácticamente aniquilados».

Entre los agentes secretos que actuaban a las órdenes de Nicolai alcanzó dimensión legendaria la figura de Fräulein Doktor o Mademoiselle Docteur, que dirigió en Amberes una escuela de espionaje de agentes del III-B.