Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

La capacidad de predecir cómo serán nuestras propias vidas no existe porque la precariedad ha dinamitado la posibilidad de visualizar nuestro futuro. Las dinámicas se han configurado para que todo dure poco: compra lo que vas a cenar hoy, ya veremos qué comes mañana; quizá en un mes no tengas trabajo; en un año acaba el alquiler de tu piso. La incertidumbre que ha generado la crisis ha hecho tambalear no solo nuestras expectativas, sino también nuestras certezas más primitivas, aquellas que pensé que siempre se mantendrían incluso cuando no tuviese nada material a lo que aferrarme: un hijo, por ejemplo. Un panorama en el solo se permite el pensamiento cortoplacista, la pura supervivencia. Un escenario donde plantearse tener hijos da pánico. Pero no tenerlos, cuando lo deseas tanto, también

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 202

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Prólogo

Una crisálida permanente

María Sánchez

I

Es curioso cómo muchas veces pasamos por alto detalles, historias o palabras. Quizás porque las tenemos tan asimiladas y las llevamos tan dentro que no nos detenemos en ellas y no les damos la importancia que tal vez merecen. Puede que nuestros cuerpos comiencen a cuestionar lo que nos viene dado por sistema, lo establecido, lo correcto, lo normativo, lo heredado. Quizás nuestra generación, aunque tiemble y tenga miedo, hable y alce la voz sin tapujos, se cuestione, se revise, aprenda. Por eso este libro que tienes en tus manos es muy importante. Y necesario. Dolorosamente necesario. Noemí López Trujillo ha tejido un refugio que late y nos cobija a todas. Un espacio diverso y vivo, un cobijo donde no son los otros los que nos narran, los que nos escriben, los que nos definen, los que dan las pautas y delimitan sobre qué tenemos que escribir o cuál es el espacio que nos corresponde o se espera de nosotras. Y este libro rompe con todo eso, con vida y voz propia, no solo una voz, sino multitudes, y sirve de espejo y germen para todas las demás. Porque somos una generación marcada por las expectativas de nuestros padres, una generación huérfana de todo lo que se suponía que al fin nos tocaba a nosotras, sí, las maravillosas e infinitas hijas del futuro. Como escribe Noemí aquí, sobre algo que no deja de repetir su madre y que ha sido la marca en la frente de la mayoría de las mujeres madres de este país: lo que yo no tuve que lo tengan ellas.

¿Pero qué tenemos? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué albergamos?

Nada. Una generación radiante que brilla, pero rota. Una generación llena de trabajo y esfuerzo de nuestros padres y nuestras madres que no para de chocarse con el muro de la precariedad una y otra vez. Que nos condiciona, que nos duele, que nos impone, que nos atraviesa, que nos rompe. Que nos señala y pretende invisibilizar la realidad de nuestros males con términos absurdos en inglés, que nos infantiliza de forma permanente porque es más fácil responsabilizar a esas eternas niñas que al propio sistema.

¿Pero sabéis qué?

Que no tenemos nada, pero no (os) tenemos miedo. Ya no callamos. Ya no aguantamos. Ya no intentamos guardarnos el peso y el dolor solo para nosotras. Nos escribimos, nos narramos, nos contamos. Y nos damos cobijo, nos tendemos la mano. A pesar del golpe, del miedo al alquiler, al trabajo precario, al cambio climático, al machismo, a la inmediatez, a no poder elegir ser madres o no serlo… A pesar de la misma vida.

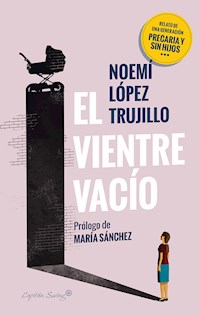

Pero tenemos la palabra y la sororidad. Y al fin, gracias a libros como este, nos sentimos reconocidas, amparadas, menos solas. Qué obvio, pero qué necesario, ¿verdad? Noemí ha llamado a su libro El vientre vacío, pero también es una nueva casa llena de mujeres rama que nos cobija y nos reconoce a todas. Un altavoz necesario y un lugar de encuentro para lo que nos duele y nos hace callar. Un libro que es nana y también tirita, porque calma y reconforta, a pesar del dolor por la posibilidad de no poder ser.

II

La primera vez que nos escribimos, Noemí, tenía 25 años, trabajo y la ingenua idea de que comenzaba mi vida adulta. Me creía mayor y que todo iría mejor aún viviendo en mi cuarto en la casa de mis padres. Rodeada de mis peluches, mis libros, mis discos de Nirvana y mis fotos con mis amigas de adolescente. Recuerdo la primera vez que me vino a la cabeza esa imagen de verme rodeada en un espacio físico que solo pertenecía a mi yo del pasado. Ser madre en el cuarto de mamá y papá, sin dejar de sentirme niña. Nunca había sentido la maternidad, pero ese año no paraba de replicar los juegos que hacía de niña de hinchar la barriga frente al espejo con mis amigas, a ver quién conseguía la barriga más grande de embarazada. Sí, con trabajo, un sueldo precario, creyéndome adulta, haciendo crecer el vientre mientras Kurt Cobain me observaba con asco desde la pared. Me reía frente al espejo, incluso disfrutaba de ese estado de latencia de adolescencia que se alarga debido a la crisis, a la precariedad. Tú también reíste cuando te conté esta historia, también me dijiste que te encantaría ser madre, que hinchabas la barriga, que pensabas en esa cría del futuro que mecerías y cuidarías. Pensábamos, ingenuas de nosotras, que solo sería cuestión de meses, como mucho un año, un intervalo de tiempo en el que no pasaría nada, y si pasaba, sería algo bueno para todas nosotras. Un estado de latencia, una fractura en el tiempo que no dejaría huella ni rastro.

Escribo estas líneas ahora en una mesa que no es mía. En un cuarto que tampoco es mío. Mis libros siguen en cajas, apilados, en un cuarto ajeno, esperando que llegue la calma y un espacio propio. Ay, ¿qué diría Virginia Woolf de nosotras, Noemí? ¿Qué pensaría de nuestras mesas, donde comemos, escribimos y nos quedamos dormidas? ¿Cómo vería nuestra querida Virginia esos escritorios donde suceden nuestras vidas y donde dejamos prácticamente todo lo que podríamos coger con las dos manos en caso de emergencia? Somos una generación sin cuarto propio, pero demasiado preparada para salir corriendo y huir. Una generación a la que también se le arrebata el propio cuerpo desde el sistema, imponiéndonos un modo de vida tan precario que la posibilidad de plantearse la maternidad queda postergada y reducida prácticamente a la nada.

Hemos pasado los 30 y seguimos esperando, Noemí. Y cuando terminé de leerte, no pude evitar salir a rebuscar entre las cajas donde esperan mis libros también, un libro de cuentos populares sobre la condición femenina. Se llama El despertar de la belleza, y es el fruto de recorrer los cinco continentes recopilando historias orales de la periodista y antropóloga Marita de Sterck. En esta antología está uno de mis cuentos favoritos del pueblo navajo (diné) sobre la creación del mundo y los seres humanos y los animales. Alargo la mano y hay una página marcada, un fragmento acompañado de un asterisco trazado suave, a lápiz:

Cuando en agosto de 1995, pregunté a Dawn Horse, una chica navaja de catorce años, qué parte del rito de transición consideraba de mayor importancia, me contestó que los cuentos «le habían cambiado la carne» y que, gracias a ellos, ya no era una niña grande, sino una pequeña mujer.

¿Qué somos, Noemí?

¿Niñas grandes o pequeñas mujeres?

¿Nos cambiará la carne? ¿Dejarán que eso suceda?

¿Podremos dejar de sentirnos algún día niñas para ser, simplemente, mujeres?

III

Los dientes de leche se han caído.

Los dientes de carne se caen.

Los dientes de amor, también.

Pero mis entrañas y mis palabras todavía se miman

unas a otras. Así ha crecido mi vientre.

YEHUDA AMIJAI

Siempre nos vi como mujeres caracol. Mujeres con el trabajo y la vida a cuestas. Preparadas para refugiarnos dentro de nosotras mismas, con poco espacio para lo material, solo lo esencial e indispensable. Pero las mujeres caracol pueden alargar el cuerpo y salir de su concha espiral, abarcar un territorio, desplazarse, protegerse. Quizás me equivocaba. Después de leer El vientre vacío y reflexionar sobre la maternidad y mi generación, creo que la palabra crisálida es más acertada. Mujeres crisálida. Es una palabra preciosa, de mis favoritas. Tiene fuerza, impone, y significa mucho. Un estado de espera, de latencia, de pausa, antes de una vida mejor. En las mariposas, la fase de pupa se llama así. Crisálida, que viene del griego chrysos, «oro». Algo que espera, pero que reluce y brilla. La mayoría de ellas se cuelgan durante todo el proceso de transformación de una especie de pedúnculo sedoso producido por la oruga, y se esconden entre el follaje para no ser vistas y así poder protegerse. Durante esta fase, poco a poco, se desarrollarán las patas y alas de la larva, y el cuerpo adoptará una nueva forma con cabeza, tórax y abdomen. El cambio puede durar desde un par de semanas, como sucede en algunas mariposas, o alargarse y servir como estado de reposo, en el que el insecto espera a que las condiciones sean buenas y favorables para su cambio y eclosión.

Sí, me siento más reconocida en este término. Y no solo me veo yo sola, ahí, reflejada, sino que también reconozco en esa palabra a todas las mujeres que me rodean y a las que admiro. Mujeres brillantes, con ideas y expectativas, trabajadoras, generosas, compañeras, amigas. Que siguen esperando, pero que a diferencia de las larvas de mariposa, no pueden delimitar la espera a un periodo de tiempo. Porque nuestra crisálida no es temporal, es una pared pesada impuesta por el sistema que nos oprime y no deja que crezcamos. Es lo precario una y otra vez impidiendo nuestro desarrollo como madres, profesionales, como mujeres.

Pero la crisálida empieza a romperse.

A agrietarse con voces y libros tan importantes y necesarios como este. La envoltura comienza a resquebrajarse, a dejar que la luz interrumpa y saque de la sombra lo que durante tanto tiempo nos ha producido vergüenza o temor y no hemos querido nombrar. Lo que nos hace sentirnos culpables, incapaces, eternas adolescentes. Pero lo conseguiremos. Mimaremos y haremos crecer nuestros vientres, conseguiremos romper de una vez esta crisálida inmóvil y permanente que nos atraviesa y nos agota. La destrozaremos, la romperemos. Quedará reducida a la nada.

Con la escritura, con nuestro cuerpo, con nuestra propia y diversa voz.

01

Introducción

Mis pechos ya tienen grietas como si hubiese dado de mamar. Y mi tripa se hincha como si fuésemos dos. Tu cordón umbilical es un tallo que crece en el jardín. A veces sueño que mi leche es amarga y el bebé la rechaza. O que estoy a punto de dar a luz, corro hacia el hospital, sola, y la criatura resbala por mis piernas. Algunas veces, en el sueño, consigo llegar al hospital, me tumban en una camilla, mis piernas abiertas como las alas de un pájaro a punto de echar a volar, y doy a luz. No duele. Hay noches en que si el bebé del vecino llora, me despierto asustada como si fuese mi hijo el que chilla. Nada es real, lo sé. Me pienso madre, pero no lo soy.

Cada vez más imagino mi vientre vacío. Como una tumba a la que algún día llevaré flores. Un trozo de tierra yermo, un lugar en el que nunca habrá nada, que siempre estuvo muerto. Una latitud de mi cuerpo que no la siento como propia porque no crece en ella nada, y yo querría. Dicen: «Mi cuerpo, mis decisiones». Pero, de algún modo, un presente de precariedad e incertidumbre condiciona y marchita mis expectativas y decisiones. Me pienso madre, pero no lo soy. Me asusto. Me pienso sin hijo. Me asusto de nuevo. Anticipo mi pena porque es la única certeza que tengo ahora, la de que nada tiene por qué ir a mejor. Mi única seguridad es que tal cosa ya no existe.

Tenía 10 años cuando mi primo David nació. Mi tía nos dejó una noche al bebé en casa, le preparamos una cama en la salita, junto a la bicicleta estática. Recuerdo que me desperté a medianoche y fui a hurtadillas a la habitación para verlo. Me asomé a la cuna improvisada y le di besos en la cara. Pensaba: «Te quiero mucho». Pensaba: «Ojalá seas mío». Durante el día los adultos —mis padres y mis tíos— me hacían darme cuenta de mi propia realidad, que yo era muy pequeña para cuidar de un bebé. Pero durante aquellos cinco minutos a solas imaginé que era su madre. A partir de entonces, a veces fantaseaba con tener una barriga de embarazada. Me ponía frente al espejo, con un cojín bajo el jersey, y apoyaba mis manos en la cintura, a la altura de los riñones, como si llevase una gran carga en mi diminuto cuerpo.

Ahora tengo 30 y me pongo frente al espejo también. El juego que hacía de niña me resulta patético a mi edad. De cría, estaba todo por hacer. En mi cabeza, podía construir el futuro como me diese la gana, no había nada prohibido. Hoy, no consigo proyectarme más allá de los próximos meses. Ni siquiera puedo imaginar otro cuerpo que no sea este. Sé que todo puede cambiar en un segundo.

Les pregunto a mis amigas cómo se ven dentro de diez años. Sabemos qué haremos la semana que viene, pero no dentro de tres meses. ¿Tendré trabajo? ¿Me echarán de mi casa? ¿Habré conocido a alguien? La capacidad de predecir cómo serán nuestras propias vidas no existe porque la precariedad ha dinamitado la posibilidad de visualizar nuestro futuro. Las dinámicas se han configurado para que todo dure poco: compra lo que vas a cenar hoy, ya veremos qué comes mañana; quizá en un mes no tengas trabajo; recuerda que en un año acaba el alquiler de tu piso.

La incertidumbre que ha generado la crisis ha hecho tambalear no solo nuestras expectativas, sino también nuestras certezas más primitivas, aquellas que pensé que siempre se mantendrían incluso cuando no tuviese nada material a lo que aferrarme: un hijo, por ejemplo. Un panorama en el que no se permite nada más que el pensamiento cortoplacista, la pura supervivencia. Un escenario donde plantearse tener hijos da pánico. Pero no tenerlos, cuando lo deseas tanto, también.

Pienso entonces en la novela Quién quiere ser madre de Silvia Nanclares. Ese libro fue una revolución para mí; abrió una compuerta y dio paso a un pensamiento que me martillea desde entonces: ¿será demasiado tarde para mi cuerpo cuando mis circunstancias económicas, laborales y personales me permitan ser madre?

La escritora narra en primera persona la odisea del fracaso. A sus casi 40 años, Silvia intenta quedarse embarazada. Un deseo que, para ella, empezó así: «Conmocionada viendo un parto en una escena de Barrio Sésamo, sola frente al televisor. Cómo lloraba, incontenible. El deseo se materializó en casa de mis padres igual que el bebé que salía del cuerpo de la madre del parto televisado. A partir de ese recuerdo, durante años deduje que lo que quería era ser matrona. Errónea conclusión. No, lo que quería era un bebé. Conmigo. Ya. A los siete años». Y que estalló con la muerte de su padre: «La vida me debe otra vida», pensó. Cada mes, la sangre en su ropa interior era el preludio de un pequeño desastre: la constatación, una y otra vez, de que no hay una nueva vida gestándose en su interior. Tras unos meses, su pareja y ella deciden intentarlo por la vía química: tratamientos hormonales, pruebas, fecundaciones in vitro… Una jerga burocrática de su propio cuerpo. Pero el éxito nunca llega.

En un momento determinado, la autora se dirige a sí misma, a la Silvia que creía que siempre habría un tiempo de descuento: «Mara está cada vez más gorda y yo, con cada regla que pasa, envidio con creciente virulencia su barriga. Nunca imaginé que el vaticinio de cambio de siglo de Mara se concretaría así. ¿Y si pudiéramos hablar hoy con esa Mara y esa Silvia de principios de siglo? ¿Qué les diríamos? Chicas, vuestras criaturas van a aplazar su llegada, más bien seréis vosotras quienes lo vayáis aplazando. ¿Es un aplazamiento elegido? ¿Forzoso? ¿Habríamos hecho algo diferente en nuestra vida si hubiéramos podido mirar el hoy por un agujero del tiempo? Probablemente. O no. ¿Habría buscado con más ahínco un compañero ideal, una forma distinta de organizar la maternidad más allá de la pareja? ¿Me habría quedado alegremente preñada de cualquier amante? ¿Habría criogenizado mis óvulos?».

Me siento inevitablemente interpelada. ¿Seré yo ella? ¿Me ocurrirá lo mismo? ¿Ese retrato íntimo es una advertencia para que reaccione a tiempo?

María Fernanda tiene 44 años. Un día me escribió por el Messenger de Facebook. Yo acababa de publicar un pequeño texto sobre mi miedo a postergar la maternidad hasta que quizá sea demasiado tarde para mi cuerpo, y sobre las implicaciones económicas y laborales de ese aplazamiento.[1] Leo el mensaje, escrito en frases cortas, una debajo de la otra, dispuesto como si fuese un poema involuntario:

Amorcito, te he leído

yo me quedé sin ser madre

y me pasaba lo que a ti

incluso le escribía cartas a mi hija desde los 10 años

pero me vino la menopausia adelantada a los 38

menopausia precoz

congela óvulos, amorcito

porque creo que vas a ser una madre genial

es mi mejor consejo

congélalos ya

pide un préstamo o lo que sea

pero congélalos

Unos años antes de que le diagnosticaran la menopausia precoz, María Fernanda publicaba un texto que comenzaba así: «Si escribes en la barra de Google “embarazo 37 años” el algoritmo del buscador añade por su cuenta las palabras “riesgos” y “probabilidades”. Si clicas en “riesgos” lo primero que verás será un reportaje que se titula “37 años: edad límite para un embarazo sin riesgos”. No lo lees, ¿para qué? Tragas espeso y casi sin darte cuenta ya estás llorando —ahora pareces estar hecha de gelatina y lágrimas— porque tienes 37 años y no, no ves la posibilidad de quedarte preñada pronto. Ni siquiera ves la posibilidad de quedarte embarazada tarde».[2]

Años después, a sus 43, publicaba otro titulado «Yo, precaria», en el que confesaba: «Lo que de verdad me cabrea es que esta situación —que ya no es laboral, como decía, sino vital— me quitara entre otras cosas, miles de otras cosas, la posibilidad de ser madre. Si no soy madre es porque llevo demasiados años siendo precaria y no, así no quiero/puedo/debo ser mamá. Sería una gran estupidez traer un niño, una niña, a este mundo sin tener la certeza de que puedo poner un techo sobre su cabecita y una sopa caliente en su estómago. No tengo la fuerza, la valentía, la imprudencia. Lo contrario a precario es estable y yo llevo ya la mitad de mi vida sin ser eso, ¿cómo iba a hacer que mi pequeño o pequeña sufran una vida de inestabilidad? He hecho muchas estupideces en mi vida, pero esa, la mayor, me cuidé de no hacerla. ¿Si me pesa? Cada día, a cada hora, a cada minuto, mi hijo tan amado como inexistente me pesará hasta el día que me muera».[3]

Elena tiene 21 años y es de Leganés. Está a punto de terminar la carrera y eso le da vértigo. Es la confirmación de que ahora sí que sí tiene que integrarse en el mercado laboral, uno en el que ella parte en desventaja por ser hija de la clase obrera: «Mi padre es camarero, mi madre era limpiadora, pero lo dejó para cuidarnos a mi hermana y a mí. Somos las primeras de la familia en ir a la universidad, aunque siempre he sentido que ella y yo no éramos la norma, sino una excepción. De mi grupo de amigas, que somos nueve, solo tres hemos ido a la uni. Y una vez ahí, sentía que ese no era mi lugar y que yo lo iba a tener el doble de difícil que la mayoría de la gente. Mi única suerte es haber nacido en Madrid y, por tanto, no tener que pagar un piso en una ciudad para estudiar».

Elena no diferencia entre la época precrisis y la de crisis, a pesar de que estallara cuando ella ya tenía 11 años: «Hemos tenido tan poco dinero siempre que para mí siempre hemos vivido en crisis permanente», cuenta. Tampoco se siente más precaria que sus padres, sino que admite haber heredado esa condición. Precisamente María Fernanda veía como una temeridad tener un bebé llevando ella una vida tan inestable. Elena, para mí, es el ejemplo de cómo esa precariedad recibida no tiene por qué corregirse entre una generación y otra. Si a mí las cosas no me van cada vez mejor, ¿por qué a mi hija sí?

Por eso entiendo a Elena cuando me confiesa: «Siendo tan consciente de lo que es ser hija de padres precarios, casi me parecería un acto de egoísmo traer yo un hijo al mundo».

A sus 21 años, no cree que pueda vivir mejor que sus padres. «Mi madre sí se creyó esa idea de que nosotras por ir a la universidad tendríamos más dinero. Pero no hay ninguna garantía de que eso vaya a ser así. En mi casa ahora no hay una situación holgada. Mis padres están divorciados, el único con un trabajo remunerado es mi padre y con su sueldo se mantiene la familia. Pero yo siento que mi madre espera que ya encuentre un empleo y pueda contribuir. O dejar de ser una carga. Tengo una presión brutal de que tengo que encontrar algo ya».

Aunque la edad media de emancipación en Europa es a los 26, en España se sitúa en los 29,5 años, según los últimos datos arrojados por Eurostat.[4] Tan solo estamos por delante de Italia, Croacia, Bulgaria y Malta.

Además, casi el 30 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años está desempleado, frente a la media europea, que está en 13,2 %, según el Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2018, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).[5] El documento advierte que las tasas de temporalidad y parcialidad involuntaria son de las más elevadas de la Unión Europea. En este sentido, España tiene la mayor proporción de población joven de toda la UE que trabaja con contrato temporal (56,4 %). Y un 64,2 % de los jóvenes que trabaja a tiempo parcial lo hace de manera involuntaria: no hay oportunidad en el mercado laboral de hacerlo a tiempo completo.

La precariedad atraviesa nuestros cuerpos. Es vital, no solo laboral como se venía diciendo hasta ahora. «Hablar de precariedad laboral supone un campo limitado de explicación, una desconexión artificial que está relacionada con todos esos otros aspectos de la vida. Además, supone una aproximación ideológica al mundo del trabajo muy determinada que es caduca: poner el empleo en el centro hace hincapié en el hecho de que si no eres una persona que está empleada, no eres un ciudadano productivo y, por tanto, tienes menos derechos», apunta el psicólogo José Antonio Llosa, cuya línea de investigación trata sobre los efectos de la incertidumbre laboral en la salud mental de los trabajadores precarios.

Llosa señala que el estándar laboral ha cambiado: «En términos clásicos, el trabajo precario [aquel que se caracteriza por su incertidumbre, bajo salario y beneficios sociales limitados] suponía cualquier forma laboral que no se ajustase al ideal de contrato indefinido, que te permitía promocionar y que después te aseguraba una jubilación larga y próspera. Ese era el paradigma ideal y ya no existe. Ahora la precariedad es el estándar. Por eso hablamos de vidas precarias, porque ese estado generalizado que tiene su punto de partida en lo laboral culmina en un modo de vida límite que debemos asumir como puerta de entrada a la pobreza y a la exclusión social».

Aunque este nuevo precariado se acota a una generación concreta, la nacida a partir de mediados de los ochenta, la crisis ha golpeado también a quienes se incorporaron al mercado laboral en la época boyante. Un ejemplo es Bárbara, a quien conozco por su trabajo de investigación sobre la violencia sexual y machista. No sé cuántos años tiene exactamente, pero pienso que yo algún día querría ser ella: exitosa, segura al hablar, un referente en su ámbito. Me dice que tiene 42 y acabamos hablando sobre el deseo de maternidad. Me cuenta que toda su vida ha querido tener hijos, y rememora la tarde en que pactó con su mejor amiga, Tati, un plan conjunto si a los 40 ninguna era madre aún: «Firmamos en un bar de Malasaña, nos dimos la mano». Bárbara tenía entonces 33 años y acababan de echarla del curro con la llegada de la crisis. Desde ese momento hasta casi llegar a los 40, ha pasado de trabajo en trabajo precario, como falsa autónoma o haciendo la cola del paro. Tati no ha sido madre, Bárbara tampoco. Me entra el pánico. Ya no quiero ser ella, me digo.