29,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

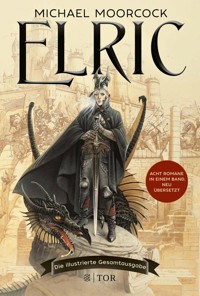

Prachtvolle Gesamtausgabe in zeitgemäßer Neuübersetzung, in chronologischer Reihenfolge erzählt und mit zahlreichen Illustrationen. Die Saga um Elric von Melniboné ist ein episches Fantasy-Spektakel, das die Leser seit Jahrzehnten fesselt. Moorcocks Anti-Held ist ein gebrochener, aber mächtiger Albino-Krieger, der um sein Leben kämpft und um seinen Verstand fürchtet. Mit seinem verfluchten Runenschwert Sturmbringer, das Seelen absorbiert, trotzt er grausamen Göttern und noch grausameren Dämonen, doch die verfluchte Waffe verspricht zwar große Macht, fordert aber dafür auch stets ihren Preis. Kaum ein Werk hat das Genre so stark beeinflusst wie Moorcocks Elric, ein Must-Have für alle Fantasy-Liebhaber! Acht Elric-Romane in einem Band. Mit Vorworten von Holly Black, Michael Chabon, Neil Gaiman, Markus Heitz, Kai Meyer, Alan Moore, Walter Mosley und Tad Williams.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 2206

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Michael Moorcock

Elric

Die illustrierte Gesamtausgabe

Über dieses Buch

Prachtvolle Gesamtausgabe in zeitgemäßer Neuübersetzung, in chronologischer Reihenfolge erzählt und mit zahlreichen Illustrationen.

Die Saga um Elric von Melniboné ist ein episches Fantasy-Spektakel, das die Leser seit Jahrzehnten fesselt. Moorcocks Anti-Held ist ein gebrochener, aber mächtiger Albino-Krieger, der um sein Leben kämpft und um seinen Verstand fürchtet. Mit seinem verfluchten Runenschwert Sturmbringer, das Seelen absorbiert, trotzt er grausamen Göttern und noch grausameren Dämonen, doch die verfluchte Waffe verspricht zwar große Macht, fordert aber dafür auch stets ihren Preis. Kaum ein Werk hat das Genre so stark beeinflusst wie Moorcocks Elric, ein Must-Have für alle Fantasy-Liebhaber!

Acht Elric-Romane in einem Band. Mit Vorworten von Holly Black, Michael Chabon, Neil Gaiman, Markus Heitz, Kay Meyer, Alan Moore, Walter Mosley und Tad Williams.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Michael Moorcock ist einer der einflussreichsten Phantastikautoren des 20. Jahrhunderts. Er ist Autor von mehr als 100 Büchern, für die er zahlreiche Preise gewonnen hat, unter anderem den World Fantasy Award, den Nebula Award oder den British Fantasy Award. Als Herausgeber des Magazins »New World« prägte er die Science Fiction nachhaltig, und mit seinen »Elric«-Geschichten inspirierte er zahlreiche Fantasyautoren.

Inhalt

Die Rückkehr des Thin White Duke

Elric von Melniboné

Prolog

Erstes Buch

I Ein melancholischer König, dessen Hofstaat versucht, ihm die Ehre zu erweisen

II Ein Emporkömmling fordert den Kaiser heraus

III Ein friedlicher Augenblick während eines morgendlichen Ausritts

IV Wie Gefangenen ihre Geheimnisse entrissen werden

V Der Kaiser als Kriegsherr

VI Eine Verfolgungsjagd und ein Verrat

Zweites Buch

I Die Kaverne des Seekönigs

II Ein Kaiser kommt, ein Kaiser geht

III Traditionelle Gerechtigkeit

IV Die Anrufung des Chaosfürsten

V Das über Land und Wasser fahrende Schiff

VI Was der Erdgott begehrte

VII König Grome

VIII Die Stadt und der Spiegel

Drittes Buch

I Jenseits des Schattentors

II In der Stadt Ameeron

III Der Tunnel unter der Marsch

IV Zwei schwarze Schwerter

V Die Barmherzigkeit des bleichen Königs

Epilog

Vorwort zu »Die Festung der Perle«

Die Festung der Perle

Prolog

Erstes Buch

I Dem Untergang geweiht

II Die Perle im Herzen der Welt

III Auf der Roten Straße

IV Ein Oasenbegräbnis

V Das Gelöbnis des Traumdiebs

Zweites Buch

I Wie eine Traumdiebin einen Kaiser belehrte

II In den Marken am Rande des Herzens

III Von der Schönheit tiefer Höhlen

IV Die Treppe

V Die Trauer einer Königin, die nicht herrschen kann

Drittes Buch

I Am Hof der Perle

II Die Zerstörung der Festung

III Ein Fest in der Silberblumenoase

IV Rückkunft nach Quarzhasaat

V Der Blutmond geht unter

Vorwort zu »Auf der See des Schicksals«

Auf der See des Schicksals

Erstes Buch Der Zukunft entgegen

I

II

III

IV

V

Zweites Buch Der Gegenwart entgegen

I

II

III

IV

V

VI

VII

Drittes Buch Der Vergangenheit entgegen

I

II

III

IV

V

VI

VII

Vorwort zu »Der Zauber des weißen Wolfs«

Der Zauber des weißen Wolfs

Erstes Buch Die träumende Stadt

Prolog

I

II

III

IV

Zweites Buch Während die Götter lachen …

I

II

III

IV

Drittes Buch Die singende Zitadelle

I

II

III

IV

V

Mein Ewiger Held – Vorwort zu »Die schlafende Magierin«

Die schlafende Magierin

Erstes Buch Des letzten Herrschers Pein

I Ein bleicher Prinz an mondbeschienener Küste

II Ein weißes Gesicht im Schnee

III Der gefiederte Himmel

IV Ein einsames altes Schloss

V Verhängnisvolle Träume

VI Der sprechende Vogel

VII Das Gelächter des schwarzen Zauberers

VIII Der Schrei eines gewaltigen Heeres

Zweites Buch Jagd auf einen bleichen Prinzen

I Die Bettler halten Hof

II Der gestohlene Ring

III Die kalten Ghule

IV Der Brennende Gott

V Die Elenoin

VI Der schalkhafte Dämon

Drittes Buch Drei Helden mit einem einzigen Ziel

I Das ewige Tanelorn

II Rückkehr einer Magierin

III Die durchbrochene Barriere

IV Der wandernde Turm

V Jhary-a-Conel

VI Ein bleicher Prinz in hellem Sonnenschein

Vorwort zu »Die Rache der Rose«

Die Rache der Rose

Erstes Buch Über das Schicksal großer Reiche

I Über Liebe, Tod, Kampf und Exil. Der weiße Wolf begegnet einem nicht völlig unwillkommenen Widerhall der Vergangenheit.

II Über widerstreitende Pflichten und unerwünschte Heimsuchungen. Über Knechtschaft und Schicksal.

III Die merkwürdige Geographie eines unbekannten Reiches. Eine überraschende Begegnung. Über die Bedeutung von Freiheit.

IV Unter Nomaden. Einige ungewöhnliche Ansichten über das Wesen der Freiheit.

V Gespräche mit Hellsehern über das Wesen des Multiversums. Eine dramatische Flucht.

Zweites Buch Esbern Snarre – der nordische Werwolf

I Die Folgen unüberlegten Umgangs mit dem Übernatürlichen. Über die Unannehmlichkeiten ruchloser Übereinkünfte.

II Alte Bekanntschaften werden aufgefrischt und neue Vereinbarungen getroffen

III Eine ungewöhnliche Reise zur See. Enttäuschende Seeräuberei. Die verschollene Höllenklinge

IV Endlich Land! Ein Interessenkonflikt. Über die Anatomie der Lykanthropie.

V Einige Hinweise auf die höheren Welten. Eine Zusammenkunft der Schirmherren und der Beschirmten. Ein tugendhaftes Opfer.

Drittes Buch Eine Rose kehrt zurück

I Über willensstarke Waffen; ein Familientreffen. Alte Freunde kehren zurück. Eine Quest wird fortgesetzt.

II Die Rückkehr der Rose. Weitere Familienfreuden. Gaynor wird aufgehalten, und die Schwestern werden endlich gefunden. Das Rad des Schicksals dreht sich weiter …

III Blutige Rituale, stählerne Rituale. Drei Schwestern des Schwertes. Sechs Schwerter wider das Chaos

IV Die Schlacht im Kristallwald. Das verjüngte Chaos. Die dornichte Frau. Dem ewigen Schiff entgegen.

V Über das Erbeuten und Versteigern okkulter Artefakte. Rückschläge in den höheren Welten. Die Rose nimmt Rache. Ein kosmischer Kompromiss.

Epilog Der Herrscher aus einem untergegangenen Geschlecht löst ein Versprechen ein.

Vorwort zu »Der Fluch des schwarzen Schwertes«

Der Fluch des schwarzen Schwertes

Der Seelendieb

I

II

III

IV

V

VI

Könige in Finsternis

I

II

III

IV

Die Karawane der vergessenen Träume

I

II

III

Vorwort zu »Sturmbringer«

Sturmbringer

Prolog

Erstes Buch Heimkunft eines toten Gottes

I

II

III

IV

V

VI

Zweites Buch Brüder des schwarzen Schwertes

I

II

III

IV

V

VI

Drittes Buch Der Schild des traurigen Riesen

I

II

III

IV

V

VI

VII

Viertes Buch Der Tod eines fluchbeladenen Fürsten

I

II

III

IV

V

VI

Quellennachweis

Tafelteil

Alan Moore

Die Rückkehr des Thin White Duke

Ich erinnere mich noch an Melniboné. Nicht an das eigentliche Reich, natürlich, sondern an das, was davon zurückblieb, die Trümmer: Bruchstücke filigranen Silbers von einer Brosche oder einem Brustharnisch, Fetzen karierter Seide, die sich im Rinnstein der Tottenham Court Road ansammelten. Die erlesene, verkommene Kultur Melnibonés war von einer gewaltigen Katastrophe heimgesucht worden, bevor unsere Geschichte aufgezeichnet wurde – wahrscheinlich irgendwann Mitte der 1940er Jahre –, aber die Überreste, die Überlebenden waren sogar noch 1968 im Straßengewirr von London auffindbar. Wer die Marktstände an der Portobello Road besuchte, konnte auf preisgünstige Bronzestatuen von Arioch stoßen, und als ich 1981 Dave Brock von Hawkwind für die englische Musikzeitschrift SOUNDS interviewte, zeigte er mir das Bruchstück eines schwarzen Runenschwertes, das er seit dem ersten Album der Band als Plektrum benutzte. Obwohl diese ebenso grausame wie glorreiche Kultur endgültig untergegangen war, hatten ihre Aromen und ihre Atmosphäre lange Bestand, ein Duft, der noch Jahrzehnte in den Kellern und Gassen der Hauptstadt zurückblieb. Selbst die arbeitslosen Götter und Dämonen des Reiches wurden vom britischen Sozialgefüge vereinnahmt; die Fürsten der Ordnung bildeten alsbald Grundpfeiler des Justizwesens, während die Chaosfürsten überwiegend in die Industrie und die Politik gingen. Der frühere melnibonéische Chaosfürst Sir Giles Pyaray zum Beispiel sitzt derzeit im Wirtschaftsministerium, während die Pyaray Holdings beim Wiederaufbau des Irak mit größeren Aufträgen bedacht werden.

Obwohl der Einfluss Melnibonés allgegenwärtig ist, finden sich nur wenige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die eingestehen würden, wie sehr sie dieser beinahe vergessenen Welt verpflichtet sind, vielleicht weil die böswillige Dekadenz und die gequälte Romantik, für die Melniboné beispielhaft stand, angesichts der entschieden mittelalterlichen Weltsicht, der wir heute in allen führenden neokonservativen Theokratien der Erde zuneigen, in Ungnade gefallen ist. In den Besucherzentren des Grand Canyon wurden alle Hinweise auf das geologische Alter der Schlucht beseitigt, um ja keine Kreationisten zu verärgern, und ebenso wurden offenbar alle Belege für die Existenz von Melniboné aus den Archiven entfernt. Nachdem der zentrale Regierungsbezirk in Marylebone umbenannt und die karierten Zeremonialgewänder als Restposten an die Boutiquen in der King’s Road verkauft wurden, ist es gut möglich, dass die Angehörigen meiner Nachkriegsgeneration nie etwas von Melniboné gehört hätten, gäbe es da nicht eine Reihe von Anspielungen in den vorgeblich fiktionalen Werken des bedeutenden Londoner Schriftstellers Michael Moorcock.

Ich selbst fand, sofern mich meine Erinnerung nicht trügt, erstmals dank einer bei Pyramid Books erschienenen und von dem allgegenwärtigen L. Sprague de Camp herausgegebenen »Science Fantasy«-Anthologie mit dem Titel Fantastic Swordsmen Zugang zu Moorcocks Œvre. Erworben hatte ich diese im dem Science-Fiction-, Fantasy- und Comicladen, Dark They Were And Golden Eyed, selbst ein auffallend neo-melnibonéisches Etablissement. Das Taschenbuch, für moderne Augen geradezu rührend klein und unterernährt, hatte einen neapelgelben Buchschnitt und ein wenig verlockendes Titelbild: ein blonder Barbar, der gerade dabei war, irgendeinen Kraken abzuschlachten (offenbar hatte der ansonsten geniale Jack Gaughan einen schlechten Tag gehabt). Auch der Inhalt, von dem sich der nicht eben wählerische Vierzehnjährige hatte ködern lassen, erwies sich bei genauerer Betrachtung als qualitativ äußerst wechselhaft, eine zusammengewürfelte Handvoll phantastischer Geschichten, die in die Kategorie »Sword & Sorcery« fielen. Sie reichten von einem frühen, unfertigen Versuch des Pulpliteraten John Jakes über Werke des gepeinigten Möchtegern-Cowboys Robert Howard, einer frühen Traumerzählung von Lovecraft und einer Geschichte von Lovecrafts frühem Vorbild Lord Dunsany bis zu einer wirklich stilvollen und bemerkenswert modernen Erzählung von Fritz Leiber. Jeder Geschichte war eine Landkarte angehängt, welche die Geographie der jeweiligen Phantasiewelt abbildete. Für das Genre und für die Zeit war das ein ordentlicher, lesenswerter Sammelband.

Und dann war da noch, ganz offensichtlich ein ganz anderes Kaliber als die muskelstrotzenden Pulpabenteuer und die Märchen Dunsanys, die Elric-Geschichte von Michael Moorcock. Jetzt, nach beinahe vierzig Jahren, weiß ich nicht einmal mehr, welche es war – zweifellos eine der fünf aus The Stealer of Souls[1] –, aber ich weiß noch sehr genau, wie sie auf mich gewirkt hat. Elric, der dekadente, einem Fiebertraum entsprungene Held mit der Alabasterhaut, kämpfte mit seiner heulenden, parasitären Klinge in einer wahnwitzigen Welt, mit der verglichen andere Fantasywelten – oft Flickenteppiche aus unechtem Orientalismus und aus der Zeit gefallenen archaischen Idyllen – geradezu blutleer wirkten. Im Unterschied zu allen anderen schwertschwingenden Protagonisten in der Anthologie würde, das war offensichtlich, Moorcocks bleicher, drogenabhängiger Recke niemals das Stigma eines Klappentextes erleiden, das ihn in die Tradition von J.R.R. Tolkien stellte: Die brodelnde, sich fortwährend verändernde Landschaft Melnibonés war, von der Berührung fraktalen Grauens entstellt, ein aus Antimaterie bestehendes Gegengift zu Mittelerde, ein toxisches, fluoreszierendes Elbenschutzmittel. Elrics Welt schäumte vor ungestümer, unbefangener Poesie, und es war den Texten anzumerken, dass sie angesichts drohender Abgabetermine in halsbrecherischem Tempo entstanden waren. Moorcocks Prosa gab sich nicht damit zufrieden, unter dem fadenscheinigen Banner von »Sword & Sorcery« einherzuschlurfen, sondern packte stattdessen das ganze stagnierende Genre an der Gurgel und prügelte darauf ein, bis es eine andere Gestalt angenommen hatte, zwang Howards prahlerische Überkompensation und die vergleichsweise müden Darbietungen von Howards Konkurrenten in eine neue Form, verwandelte sie in ein Wahngebilde voller ungeahnter Möglichkeiten, und das alles in einer Sprache, die den Turbulenzen seiner Zeit angemessen war, mit einer Stimme, die wir wiedererkennen konnten.

Moorcock schrieb ganz offensichtlich aus Erfahrung, und die Extravaganz, die schiere Energie seiner Erzählungen kennzeichneten ihn als Ausnahmetalent. Die Weite und Vielfalt seines intellektuellen Horizontes ließen durchblicken, dass er selbst ein im Exil lebender Melnibonéer war, nachhaltig von den kulturellen Traditionen seiner Heimat geprägt. Er schöpfte aus einem exotischeren Reservoir als die Autoren, die sich an die oft lähmenden Konventionen hielten, die im England der Nachkriegszeit vorherrschten. Als Moorcock im Teenageralter am Anfang seiner langen Karriere stand, zeigte er kein Interesse an den maßgeblichen Schriftstellern jener Jahre, den ehemaligen »jungen Wilden«, die in Wirklichkeit eher zickig als wild und im Übrigen auch niemals richtig jung gewesen waren. Stattdessen hielt er sich an düsterere, nachdenklichere Stimmen wie Angus Wilson oder an fabelhafte barocke Außenseiter wie Mervyn Peake. Nachdem er mit seinem schwertschwingenden Helden Sojan in dem wöchentlichen TARZAN-Comic ein erstes, solides Gesellenstück abgeliefert hatte, folgten die Abenteuer von Sexton Blake, die er zusammen mit solchen Notablen wie Jack Trevor Story (und, Gerüchten zufolge, dem irischen Genie Flann O’Brien) verfasste. Moorcocks Spannweite war erheblich – er setzte sich nicht nur für den damals noch unveröffentlichten Roman Naked Lunch von W.S. Burroughs ein, sondern wusste auch den bunten Erfindungsreichtum von E.R. Burroughs zu schätzen. Ob aufgrund seines melnibonéischen Erbes oder dank anderer Mittel, jedenfalls war Moorcock stets in jeder Hinsicht auf dem neuesten Stand. Einem Genre, das trotz der uneingeschränkten Phantasie, von der das Marketing kündete, überwiegend konservativ und selbstbezogen war, näherte er sich mit einem Empfindungsvermögen, das an einer progressiveren und weit vielfältigeren Welt der Kunst und Literatur geschult war.

Entstanden waren die ersten Elric-Geschichten Mitte der 1950er Jahre aus der Korrespondenz des jungen Autors mit einem alten Komplizen, dem Künstler James Cawthorn. Dabei handelte es sich um eine aromatische Brühe aus Abraham Merritt und Jack Kerouac, aus Bertolt Brecht und Anthony Skenes Monsieur Zenith, dem weißhäutigen, drogenabhängigen Gegenspieler von Sexton Blake, der, wie sich herausstellte, über mehr Charisma verfügte als der scharfsinnige Detektiv. Als die Serie 1961 in Carnells SCIENCE FANTASY das Licht der Welt erblickte, war sofort klar, dass innerhalb des beschränkten Genpools der heroischen Fantasy eine gefährliche Mutation aufgetreten war, die ebenso elegant und bedrohlich war wie Elvis Presley innerhalb der populären Musik oder James Dean im Kino. Am auffälligsten war, dass Elric keiner damals gebräuchlichen Definition des Helden entsprach; stattdessen war er ein rotäugiger, nekromantischer Invalide, ein Verräter an seinem Volk, der seine Geliebte getötet hatte, ein kränklicher, aber trotzdem furchterregender psychischer Vampir, der ohne jede Hoffnung am ausgefransten Rand eines fragwürdigen Menschseins lebte. So böse wie Gene Vincent, so krass wie Lenny Bruce und so suchtkrank wie Bill Burroughs, entsprang Elric vordergründig einer archaischen Welt. Dem widersprach, dass er eindeutig ein Geschöpf des Kalten Krieges und des Rockabilly war, wenngleich er mit seiner lässigen Dekadenz und dem bleichen, glitzernden Äußeren eher zu den psychedelischen 1960ern passen sollte, die noch in der Zukunft lagen.

Als die Figur 1963 erstmals in Buchform erschien, entwickelten die Briten gerade eine gesunde Neigung zur Revolte und dazu, ihr prächtiges Pfauengefieder zu spreizen. Auch das passte zu Elric. Die Beatles hatten die Spielregeln der englischen Kultur grundlegend verändert, denn sie entstammten dem Populären und dem Vulgären und waren doch so viel aufregender und vitaler als die vom Establishment favorisierten Künstler. Die furchteinflößenden schmiedeeisernen Tore waren weit aufgestoßen worden, und Maler, Musiker und Schriftsteller konnten hindurchstürmen und sich Themen widmen, die in ihrer krassen und prekären Welt wirklich von Bedeutung waren. Jetzt konnten sie selbst definieren, was zulässig war. Innerhalb von fünf Jahren, als ich Elric 1968 mit einiger Verspätung entdeckte, hatte das provinzielle englische Leben, zumindest in unseren Köpfen, phantasmagorischen Gefilden Platz gemacht, so dass die Abenteuer des unseligen kreideweißen Ästheten genau den richtigen Ton anschlugen und Moorcocks Anti-Held ebenso zu einem Sinnbild dieser Zeit wurde wie Demonstrationen vor der US-Botschaft am Grosvenor Square, Jimi Hendrix oder der Oz-Prozess.

Moorcock selbst hatte sich da natürlich längst anderem zugewandt und gab NEW WORLDS heraus, das neueste und beste der traditionellen Science-Fiction-Magazine, die in England veröffentlicht wurden. Unter seiner Leitung wurde die Zeitschrift ein Vehikel für modernistische Experimente und interpretierte die SF fröhlich neu als Genre, das dehnbar genug war, um sowohl die pathologischen, entfremdeten, verdichteten Romane von J.G. Ballard zu umfassen als auch die auf brillante Weise verzerrten konventionellen SF-Tropen von Barrington Bayley und die schwarzen urbanen Komödien des alten Sexton-Blake-Autors Jack Trevor Story. Moorcocks eigener Hauptbeitrag zu dem Magazin bestand, einmal abgesehen von seiner Rolle als Kommandant des ganzen riskanten, unmöglichen Unternehmens, in seinen Erzählungen um Jerry Cornelius.

Cornelius, ein mehrphasiger moderner Pierrot, dessen Taten sich zeitweise die meisten Stammkräften von Moorcocks NEW WORLDS widmeten, wurde alsbald zum provokanten Maskottchen des Magazins und auch der ganzen Bewegung, an deren Spitze das Magazin stand, eine Ikone der zersplitterten moralischen Einöde, zu der England werden sollte, nachdem das wilde, fluoreszierende Buschfeuer der 1960er ausgebrannt war. Sein Auftritt, der 1965 auf den Seiten von NEW WORLDS begann und mit der Publikation von Das letzte Programm bei Avon Books 1968 seinen Höhepunkt erreichte, war eine spektakuläre Angelegenheit – »eine beißende Satire und Michael Moorcocks Durchbruch als Autor spekulativer Phantastik, ein rasend schneller Roman von atemberaubender Lebendigkeit, der Dinge über die Gegenwart sagt, die sie vielleicht nicht hören will«. Leserinnen und Leser, die glaubten, Moorcock von seinen Fantasyromanen um Elric oder Dorian Falkenmond zu kennen, sahen sich mit einem bewusstseinserweiternden Kurswechsel konfrontiert. Selbst die Widmung, »Für Jimmy Ballard, Bill Burroughs und die Beatles, die uns den Weg weisen«, schien gefährlich avantgardistisch für die heimelige Komfortzone der 1960er Jahre, als die SF überwiegend von Raketen, Robotern und Strahlenpistolen bestimmt war. So desorientierend Das letzte Programm auch sein mochte, wurde die erbarmungslose Neuartigkeit des Romans doch von einer eigenartigen Vertrautheit untergraben: Cornelius’ Heldentaten spiegelten die von Elric von Melniboné beinahe haargenau, Zug um Zug. Selbst eine Nebenfigur wie der melnibonéische Diener Hedderbein (im Original Tanglebones), taucht als Bediensteter der Familie Cornelius mit dem anagrammatischen Namen Nedderheib (im Original John Gnatbeelson) auf. Es zeigte sich, dass Moorcock den ruhelosen, anämischen Herrscher über ein untergegangenes Reich keineswegs seinem Schicksal überlassen hatte; vielmehr hatte er diese Figur in einem neuen Licht gezeichnet, bis sie anders aussah, anders sprach und sich anders verhielt, ja, bis sie ein völlig anderes Geschöpf wurde, das sich für eine andere Zeit eignete, ohne die ganze faszinierende, abgründige Aufgeladenheit des Originals abzulegen.

Während sich Moorcocks Werke im Laufe der folgenden Jahrzehnte auf eine immer radikalere und erstaunlichere Weise weiterentwickelten, setzte sich dieser Prozess, bei dem Licht und Ideen durch einen prototypisch melnibonéischen Edelstein gebrochen wurden, weiter fort. Selbst in der hochfliegenden Erhabenheit von Mutter London oder der finsteren Symphonie von Moorcocks Pyat-Quartett hören wir noch immer die Musik der Siedenden See, des alten Hrolmar, von Tarkesch. Mit diesen späteren Werken und mit Moorcocks Aufstieg zum literarischen Markstein ist es Mode geworden zu behaupten, nur in Büchern wie dem vorzüglichen The Vengeance of Rome sähen wir den wahren Moorcock; bei der überwältigenden Anzahl der funkelnden Fantasy-Trilogien, die diesen anerkannten Meisterwerken vorausgingen, handele es sich nur um Nebenwerke, die gefahrlos aus dem Kanon gestrichen werden können. Damit wird, meine ich, die Intertextualität des organischen Ganzen von Moorcocks Schaffen verkannt. All das Blut und all die Leidenschaft, die sein Werk durchdringt, weist die genetischen Marker von Melniboné auf, die jedem Absatz, jeder Zeile eingeprägt sind. Ganz gleich, wohin die verschiedenen Stränge von Moorcocks ausuferndem Werk letztlich führen mögen, in welche erhabenen Gefilde – die Blutlinie beginnt mit Elric. Sämtliche Erzählungen haben seine geheimnisvollen, apokalyptischen Augen.

In diesen Geschichten quillt dieses Blut zum ersten Mal in reiner Form aus einer Quelle, die sich als ebenso tief wie ergiebig erweisen sollte. Dreckig, blindwütig und wunderschön – diese Geschichten sind das Herz von Michael Moorcock, die Zaubersprüche, die mich als erste in sein leuchtendes, fesselndes Netz gezogen haben. Lesen Sie sie, und entsinnen Sie sich der frenetischen, feurigen Welt, die sie hervorgebracht hat. Lesen Sie sie und vergessen Sie nicht die Zeit, als wir alle in Melniboné gelebt haben.

Alan Moore

Northampton

Januar 2007

Michael Moorcock

Elric von Melniboné

(1972)

Dem verstorbenen Poul Anderson gewidmet für Das geborstene Schwert und Dreiherz sowie dem verstorbenen Fletcher Pratt für Die Einhornquelle und dem verstorbenen Bertolt Brecht für die Dreigroschenoper, von der ich aus unerfindlichen Gründen glaube, dass sie wie die anderen genannten Bücher meine frühen Elric-Geschichten maßgeblich beeinflusst hat.

Prolog

Diese Geschichte erzählt von Elric, bevor er den Beinamen »Frauenmörder« erhielt und bevor Melniboné endgültig dem Untergang anheimfiel. Diese Geschichte erzählt von der Rivalität mit seinem Vetter Yyrkoon und von der Liebe zu seiner Base Cymoril, bevor Imrryr, die träumende Stadt, aufgrund dieser Rivalität und dieser Liebe ein Raub der Flammen wurde, heimgesucht und verwüstet von den räuberischen Jungen Königreichen. Diese Geschichte erzählt von den beiden schwarzen Schwertern Sturmbringer und Trauerklinge und davon, wie sie aufgefunden wurden und das Schicksal von Elric und von Melniboné bestimmten – und damit das der ganzen Welt. Diese Geschichte erzählt von König Elric, dem Gebieter über Drachen, Flotten und alle Angehörigen jenes halbmenschlichen Volkes, das die Welt seit zehntausend Jahren beherrscht hatte.

Es ist eine tragische Geschichte, diese Erzählung von der Dracheninsel Melniboné, eine Geschichte über ungeheuerliche Gefühlsregungen und gewaltigen Ehrgeiz, über Magie, Verrat und hehre Ideale, über entsetzliche Qualen und furchtbare Freuden, über bittere Liebe und süßen Hass. Diese Geschichte erzählt von Elric von Melniboné. An vieles davon erinnert sich selbst Elric nur in seinen Albträumen.

Die Chroniken des schwarzen Schwertes

Erstes Buch

Das Inselkönigreich Melniboné pflegt noch immer seine alten Rituale, obschon die Macht dieses Volkes seit fünfhundert Jahren dahinschwindet und es seine Lebensweise nur wahren kann, weil es Handel mit den Jungen Königreichen treibt und die Hauptstadt Imrryr zu einem Treffpunkt der Kaufleute geworden ist. Erfüllen diese Rituale noch einen Zweck? Darf man sie verwerfen, ohne Unheil heraufzubeschwören? Einer, der an Elrics statt zu herrschen wünscht, will das nicht glauben. Er behauptet, Elric setze die Zukunft von Melniboné aufs Spiel, weil er nicht alle Rituale anerkennt. (Elric erkennt deren viele an.) Und nun nimmt die Tragödie, die erst in vielen Jahren ihr Ende finden und den Untergang dieser Welt herbeiführen wird, ihren Lauf.

IEin melancholischer König, dessen Hofstaat versucht, ihm die Ehre zu erweisen

Sie hat die Farbe eines ausgeblichenen Schädels, seine Haut; milchweiß fällt ihm das lange Haar bis über die Schultern. Aus seinem schmalen, wohlgeformten Kopf starren, blutrot und mürrisch, zwei leicht schräg stehende Augen, und aus den weiten Ärmeln seines gelben Gewandes kommen zwei zarte, bleiche Hände zum Vorschein, um auf den Armlehnen eines Thrones zu ruhen, der aus einem einzigen riesigen Rubin geschnitten ist.

Die blutroten Augen wirken bekümmert, und von Zeit zu Zeit hebt sich eine Hand, um über den Helm zu streichen, der auf den weißen Locken sitzt – ein Helm aus einer dunklen, grünlichen Legierung, kunstvoll geformt zum Ebenbild eines Drachen, der gerade die Flügel ausbreitet. An einem Finger jener Hand, die gedankenverloren die Krone liebkost, steckt ein Ring, in den ein einzelner, seltener Actorios-Stein gefasst ist, dessen Inneres sich manchmal träge bewegt und eine neue Gestalt annimmt, als bestünde es aus lebendem Rauch, in seinem kostbaren Gefängnis ebenso ruhelos wie der junge Albino auf seinem Rubinthron.

Elrics Blick schweift die weitläufige Quarztreppe hinab, an deren unterem Ende sich sein Hofstaat vergnügt. Männer und Frauen tanzen mit einer solchen Geziertheit, mit solch flüsternder Anmut, dass sie fast Gespenstern gleichen. Er grübelt über die sittlichen Belange seiner Heimat nach, und diese Tätigkeit allein unterscheidet ihn schon von der großen Mehrheit seiner Untertanen, denn sie sind keine Menschen.

Dies ist das Volk von Melniboné, das zehntausend Jahre lang über die Welt herrschte, und das Ende dieser Herrschaft liegt noch keine fünfhundert Jahre zurück. Die Bewohner der Dracheninsel sind grausam und klug, und für sie bedeutet »Moral« kaum mehr, als den Traditionen zahlloser Jahrhunderte den gebührenden Respekt zu erweisen.

Auf den jungen Mann, den vierhundertachtundzwanzigsten Magierkaiser von Melniboné in ununterbrochener Folge, wirken ihre Anmaßungen überheblich, sogar töricht; es ist offenkundig, dass die Dracheninsel ihre Macht weitgehend eingebüßt hat und dass ihr bald, in einem Jahrhundert oder zwei, ein Krieg mit den aufstrebenden Staaten der Menschen droht, die sie herablassend die »Jungen Königreiche« nennen. Schon heute haben Piratenflotten – erfolglos – Imrryr die Schöne angegriffen, die träumende Stadt, Herrschaftssitz der Dracheninsel von Melniboné.

Doch selbst die engsten Freunde des Kaisers weigern sich, auch nur die Möglichkeit zu erörtern, dass Melniboné fallen könnte. Sie sehen es ungern, wenn er darüber spricht, denn für sie sind seine Überlegungen nicht nur undenkbar, sondern auch ein außerordentlicher Verstoß gegen den guten Geschmack.

Und so sinniert der Kaiser ganz alleine über sein Schicksal. Er beklagt, dass sein Vater, Sadric der Sechsundachtzigste, nicht mehr Kinder gezeugt hat, denn dann hätte vielleicht ein geeigneterer Monarch seinen Platz auf dem Rubinthron eingenommen. Sadric ist vor einem Jahr gestorben – dem Vernehmen nach hieß er die Kreatur, die seine Seele von ihm einforderte, im Flüsterton willkommen. Fast sein ganzes Leben hatte Sadric keiner anderen Frau beigelegen als seiner Gattin, obwohl die Kaiserin gestorben war, als sie ihren einzigen, dünnblütigen Abkömmling zur Welt brachte. Die Gefühle derer von Melniboné unterscheiden sich auf merkwürdige Weise von denen der Menschen; Sadric hatte seine Frau geliebt und war nicht mehr in der Lage gewesen, an irgendeinem anderen Umgang Freude zu finden, selbst nicht an dem mit seinem Sohn, der sie getötet hatte und der alles war, was ihm von ihr geblieben. Zaubertränke, Runengesänge und seltene Heilkräuter hatten diesen Sohn am Leben erhalten, und sämtliche Künste, die den Magierkönigen von Melniboné bekannt waren, verliehen ihm Kraft. Nur der Zauberei hat er es zu verdanken, dass er den Thron besteigen konnte, denn er ist von Natur aus schwächlich, und ohne stärkende Mittel wäre er an einem normalen Tag nicht einmal in der Lage gewesen, die Hand zu heben.

Wenn der junge Kaiser denn seiner lebenslangen Schwäche einen Nutzen hat abringen können, dann wohl den, dass er zwangsläufig viel las. Bevor er fünfzehn war, hatte er sämtliche Bücher in der Bibliothek seines Vaters verschlugen, manche davon mehr als einmal. Seine magischen Fähigkeiten, anfangs von Sadric erlernt, sind inzwischen weit größer als die seiner Vorfahren. Sein Wissen über die Welt jenseits der Küsten Melnibonés ist umfassend, obgleich er sie bisher selten aus erster Hand kennengelernt hat. Wenn er wollte, könnte er die Dracheninsel zu ihrer einstigen Größe zurückführen und sowohl sein eigenes Land als auch die Jungen Königreiche als unbezwingbarer Tyrann regieren. Doch seine Lektüre hat ihn auch gelehrt, die Verlockungen der Macht und seine eigenen Motive zu hinterfragen. Er weiß nicht, ob er überhaupt tun soll, wozu er fähig ist, ganz gleich aus welchem Grund. Seine Lektüre hat ihn mit moralischen Grundsätzen konfrontiert, die er selbst kaum versteht. Und so ist er seinen Untertanen ein Rätsel, und manche halten ihn für eine Gefahr, denn weder sein Denken noch sein Handeln entsprechen ihren Vorstellungen davon, wie ein Sohn der Dracheninsel (und ihr Kaiser gar) denken und handeln sollte. Sein Vetter Yyrkoon zum Beispiel hat mehr als einmal seinen Zweifeln daran Ausdruck verliehen, dass Elric das Recht habe, über das Volk von Melniboné zu gebieten. »Dieser schwächliche Gelehrte wird uns noch alle ins Unglück stürzen«, sagte er eines Abends zu Dyvim Tvar, dem Herrn der Drachenhöhlen.

Dyvim Tvar ist einer der wenigen echten Freunde des Kaisers, und so berichtete er pflichtgemäß von diesem Gespräch. Der junge Regent tat die Bemerkung jedoch als »belanglosen Verrat« ab, wohingegen sämtliche seiner Vorfahren eine solche Äußerung mit einer ebenso langsamen wie auserlesenen öffentlichen Hinrichtung belohnt hätten.

Was die Lage des Kaisers darüber hinaus noch schwieriger gestaltet, ist die Tatsache, dass Yyrkoon, der längst keinen Hehl mehr aus seiner Ansicht macht, dass eigentlich er auf dem Thron sitzen sollte, der Bruder von Cymoril ist, einer jungen Frau, die der Kaiser als seine engste Freundin betrachtet und die dereinst seine Kaiserin werden wird.

Weit unterhalb des Throns, auf dem Mosaikboden, tanzt Prinz Yyrkoon, in feinste juwelenbesetzte Seide und Pelze gehüllt, mit einhundert Frauen, die Gerüchten zufolge alle irgendwann einmal seine Geliebten waren. Seine dunklen Gesichtszüge, zugleich wohlgestaltet und melancholisch, werden von langem schwarzem Haar umrahmt, die Locken glänzen von teurem Öl. Seine Miene ist, wie stets, hämisch und seine Haltung dünkelhaft. Der schwere Umhang aus Brokat schwingt hierhin und dorthin, trifft andere Tänzer mit nicht unerheblicher Wucht. Yyrkoon trägt ihn fast wie eine Rüstung oder, vielleicht, wie eine Waffe. Viele der Höflinge empfinden dem Prinzen gegenüber Hochachtung. Nur wenigen ist sein Hochmut zuwider, und diese behalten ihren Ärger für sich, denn auch Yyrkoon ist ein mächtiger Magier. Außerdem entspricht sein Gebaren dem, was der Hof von einem Sohn Melnibonés erwartet. Wenn nur der Kaiser ihm gliche!

Der Kaiser wiederum weiß das alles. Er würde seinem Hofstaat nur zu gerne willfahren, bemüht dieser sich doch, ihm mit seinen Tänzen und seinem Geist die Ehre zu erweisen, aber er kann sich nicht dazu bringen, an etwas teilzunehmen, das er im Stillen für eine lästige, ermüdende Folge ritueller Posen hält. In dieser Hinsicht ist er vielleicht noch hochmütiger als Yyrkoon, der sich bei aller Grobheit wenigstens im Einklang mit der Tradition befindet.

Die Musik, die von den Emporen herunterschallt, wird lauter und komplexer, denn die Sklaven, eigens ausgebildet und chirurgisch präpariert, nur einen einzigen vollkommenen Ton zu singen, werden in ihren leidenschaftlichen Bemühungen noch stärker angespornt. Sogar der Kaiser ist von den unheimlichen Harmonien ihres Gesangs bewegt, die weit über alles hinausgehen, wozu menschliche Stimmen für gewöhnlich fähig sind. Wie ist es möglich, dass ihr Schmerz eine solche Schönheit hervorbringt?, fragt er sich. Oder ist Schönheit stets eine Folge von Schmerz? Ist das das Geheimnis großer Kunst, der Kunst der Menschen wie der Melnibonéer?

Der Kaiser schließt die Augen.

Ein Raunen geht durch den Saal. Die Tore haben sich geöffnet, und die tanzenden Höflinge halten in ihren Bewegungen inne, weichen zurück und verneigen sich tief, als Soldaten hereinkommen. Diese sind in helles Blau gekleidet, ihre prächtigen Helme in den phantastischsten Formen gestaltet, ihre langen Lanzen unterhalb der breiten Klingen mit Bändern behängt, auf denen Juwelen funkeln. Sie umringen eine junge Frau, deren Kleid ebenso blau ist wie ihre Uniformen und die fünf oder sechs Armreife aus Diamant, Saphir und Gold auf der nackten Haut trägt. Hauchdünne Ketten mit Diamanten und Saphiren sind in ihr Haar geflochten. Im Unterschied zu den meisten anderen Frauen bei Hofe sind auf ihre Augenlider und Wangen keine Muster gemalt. Elric lächelt. Cymoril! Bei den Soldaten handelt es sich um ihre zeremonielle Leibgarde, die sie, so will es die Tradition, stets begleitet. Sie steigt die Stufen hinauf, die zum Rubinthron führen. Elric erhebt sich langsam und breitet die Arme aus.

»Cymoril. Ich dachte, du wolltest den Hof heute Abend nicht mit deiner Anwesenheit beehren.«

Sie erwidert sein Lächeln. »Mein Kaiser, mir war, wie ich feststellte, doch nach ein wenig Unterhaltung zumute.«

Elric ist ihr dankbar. Sie weiß, dass er sich langweilt, und sie weiß auch, dass sie zu den wenigen Melnibonéern gehört, deren Ansichten ihn interessieren. Wenn die Etikette es erlaubten, würde er ihr den Thron anbieten, aber so muss sie zu seinen Füßen auf der obersten Stufe Platz nehmen.

»Bitte setz dich, liebste Cymoril.« Er lässt sich wieder auf seinem Thron nieder und beugt sich vor, während sie sich ebenfalls setzt und ihm mit einer Mischung aus Belustigung und Zärtlichkeit in die Augen blickt. Ihre Leibgarde zieht sich zurück und gesellt sich rechts und links der Treppe der kaiserlichen Wache zu. Cymoril spricht so leise, dass nur Elric es hören kann.

»Steht dir der Sinn danach, morgen zusammen mit mir in die wilden Regionen der Insel auszureiten, mein Gebieter?«

»Es gibt da tatsächlich einige Angelegenheiten, um die ich mich kümmern sollte …« Die Vorstellung gefällt ihm. Es ist Wochen her, seit er das letzte Mal die Stadt verlassen hat und mit ihr ausgeritten ist, während ihre Eskorte stets eine diskrete Distanz wahrte.

»Sind sie dringlich?«

Er zuckt mit den Schultern. »Was ist in Melniboné schon dringlich? Zehntausend Jahre rücken viele Probleme ins rechte Verhältnis.« Fast ist sein Lächeln zu einem Grinsen geworden, und er gleicht ein wenig einem jungen Gelehrten, der sich vornimmt, dem Unterricht fernzubleiben. »Also gut – wir werden frühmorgens aufbrechen, bevor die anderen erwachen.«

»Die Luft außerhalb von Imrryr wird klar und frisch sein, die Sonne ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Keine Wolke wird den blauen Himmel trüben.«

Elric lacht. »Mir scheint, du hast einen mächtigen Zauber gewirkt!«

Cymoril senkt den Blick und fährt mit dem Finger ein Muster im Marmor nach. »Vielleicht. Ich bin nicht ohne Freunde unter den schwächeren Elementargeistern …«

Elric streckt die Hand aus, um ihr feines, dunkles Haar zu berühren. »Weiß Yyrkoon davon?«

»Nein.«

Prinz Yyrkoon hat seiner Schwester verboten, sich mit Zauberei zu beschäftigen. Zu seinen Freunden unter den übernatürlichen Geschöpfen zählen vor allem Dämonen, und er weiß, dass es gefährlich ist, mit ihnen Umgang zu pflegen. Folglich glaubt er, dass jegliche Magie ähnliche Gefahren birgt. Außerdem ist ihm die Vorstellung zuwider, andere könnten über die gleiche Macht verfügen wie er. Vielleicht hasst er Elric deshalb so sehr.

»Hoffen wir denn, dass ganz Melniboné morgen das schöne Wetter begrüßt«, sagt Elric. Cymoril sieht ihn neugierig an. Sie ist und bleibt eine Tochter Melnibonés – ihr ist es nicht in den Sinn gekommen, dass ihre Zauberei anderen unliebsam sein könnte. Dann zuckt sie anmutig mit den Achseln und berührt sanft die Hand ihres Kaisers.

»Schuldgefühle«, sagt sie. »Gewissenserforschung. Ihr Sinn will sich meinem schlichten Gemüt nicht erschließen.«

»Und meinem ebenso wenig, wie ich zugeben muss. Sie scheinen keinen praktischen Zweck zu erfüllen. Und doch hat mehr als einer unserer Vorfahren behauptet, dass sich unsere Erde von Grund auf verändern wird. In spiritueller wie in materieller Hinsicht. Vielleicht bekomme ich eine Ahnung davon, wie diese Veränderungen aussehen werden, wenn ich diese fremdartigen, für Melniboné so untypischen Gedanken denke?«

Die Musik schwillt an. Wird wieder leiser. Die Höflinge tanzen weiter, wenngleich viele Augen auf Elric und Cymoril gerichtet sind, während sie sich oben auf dem Podium unterhalten. Mutmaßungen machen die Runde. Wann wird Elric seine Hochzeit mit Cymoril bekanntgeben? Wird er, obwohl Sadric diesen Brauch abgeschafft hat, den Chaosfürsten zehn Bräute und zehn Bräutigame opfern, um zu gewährleisten, dass die Herrscher Melnibonés eine glückliche Ehe führen? Schließlich konnte es niemandem verborgen bleiben, dass Sadrics Weigerung, diesem Brauch zu folgen, ihm nur Kummer und seiner Frau den Tod gebracht hat; und einen Sohn, der gar den Fortbestand der Monarchie gefährdete. Elric muss diesen Brauch unbedingt wiederaufleben lassen. Selbst er fürchtet sich doch gewiss davor, dass er ebenso von Unglück heimgesucht werden könnte wie sein Vater. Manche behaupten allerdings, dass Elric nichts dergleichen tun wird – und dass er damit nicht nur sein eigenes Leben in Gefahr bringt, sondern ganz Melniboné und alles, wofür es steht. Und diejenigen, die das sagen, pflegen oft Umgang mit Prinz Yyrkoon, der jetzt, in diesem Moment, weitertanzt, als bemerke er gar nicht, wie seine Schwester leise mit seinem Vetter spricht, der auf dem Rubinthron sitzt, weit vorgebeugt, jegliche Würde missachtend. Der Kaiser stellt nicht den grimmigen, herablassenden Stolz zur Schau, der in früheren Zeiten so gut wie jedem Kaiser von Melniboné eigen war. Stattdessen plaudert er angeregt, ohne seinen Hofstaat zu beachten, der doch zu seiner Unterhaltung tanzt.

Und dann erstarrt Prinz Yyrkoon plötzlich mitten in einer Pirouette und blickt den Kaiser aus dunklen Augen an. Dyvim Tvar, der in einer Ecke des Saals steht, bemerkt Yyrkoons wohlüberlegte dramatische Pose und runzelt die Stirn. Seine Hand zuckt unwillkürlich zum Gürtel, doch bei Hofe dürfen keine Schwerter getragen werden. Argwöhnisch beobachtet der Herr der Drachenhöhlen, wie Prinz Yyrkoon die Stufen zum Rubinthron emporsteigt. Fast alle haben sich nun dem Vetter des Kaisers zugewandt, und kaum jemand tanzt noch, obschon die Musik immer ausgelassener wird, da die Meister der Musiksklaven ihre Schützlinge zu immer größeren Anstrengungen anstacheln.

Elric hebt den Kopf und sieht Yyrkoon eine Stufe unter jener stehen, auf der Cymoril sitzt. Yyrkoon macht eine Verbeugung, die auf subtile Weise beleidigend ist.

»Auf ein Wort, mein Kaiser«, sagt er.

IIEin Emporkömmling fordert den Kaiser heraus

»Und wie gefällt Euch der Ball, Vetter?«, fragte Elric, wohl wissend, dass Yyrkoons melodramatischer Auftritt ihn überraschen und, wenn möglich, beschämen soll. »Ist die Musik nach Eurem Geschmack?«

Yyrkoon senkte den Blick, und seine Lippen bildeten ein leises, verhohlenes Lächeln. »Alles ist ganz nach meinem Geschmack, mein Gebieter. Aber was ist mit Euch? Missfällt Euch etwas? Ihr tanzt gar nicht.«

Elric hob einen blassen Finger an sein Kinn und starrte Yyrkoons Augenlider an. »Gleichwohl, Vetter, erfreut mich der Tanz. Fürwahr, auch das Vergnügen anderer kann einem Vergnügen bereiten.«

Yyrkoon schien ehrlich überrascht. Seine Augen öffneten sich ganz, und er sah Elric an. Dieser wandte den Blick ab, wobei er mit einer trägen Handbewegung auf die Musikeremporen wies. »Vielleicht bereitet mir auch der Schmerz anderer Vergnügen. Sorgt Euch nicht um meinetwillen, Vetter. Ich bin zufrieden. Sehr zufrieden. Ihr dürft weitertanzen, in der Gewissheit, dass Euer Kaiser an dem Ball Gefallen findet.«

Aber Yyrkoon ließ nicht von seinem Vorhaben ab. »Wenn seine Untertanen nicht betrübt und bekümmert fortgehen sollen, weil sie ihrem Kaiser nicht gefällig waren, dann sollte der Kaiser seiner Freude vielleicht Ausdruck verleihen …?«

»Ich möchte Euch, Vetter«, sagte Elric, »daran erinnern, dass der Kaiser seinen Untertanen gegenüber keine Pflicht hat, außer über sie zu gebieten. Sie sind ihm verpflichtet. So lautet die Tradition von Melniboné.«

Mit diesem Argument hatte Yyrkoon nicht gerechnet, doch er fing sich wieder. »Dem stimme ich zu, mein Herrscher. Es ist die Pflicht des Kaisers, über seine Untertanen zu gebieten. Möglicherweise ist das der Grund, weshalb sich so viele von ihnen an dem Ball nicht in dem Maße erfreuen, wie sie es vielleicht könnten.«

»Ich kann Euch nicht folgen, Vetter.«

Cymoril hatte sich erhoben und stand mit geballten Fäusten auf der Stufe über ihrem Bruder. Sie wirkte angespannt und sorgenvoll. Der neckische Tonfall ihres Bruders, seine herablassende Haltung bekümmerten sie.

»Yyrkoon …«, sagte sie.

Jetzt endlich nahm er ihre Anwesenheit zur Kenntnis. »Schwester. Ich sehe, dass es dir ebenso wie dem Kaiser widerstrebt zu tanzen.«

»Yyrkoon«, murmelte sie. »Du gehst zu weit. Der Kaiser ist nachsichtig, aber …«

»Nachsichtig? Oder ist er unachtsam? Missachtet er die Traditionen unseres großen Volkes? Schätzt er unseren Stolz so gering?«

In diesem Moment stieg Dyvim Tvar die Stufen herauf. Offensichtlich spürte auch er, dass Yyrkoon diesen Augenblick gewählt hatte, um Elrics Macht auf die Probe zu stellen.

Cymoril war fassungslos. Eindringlich sagte sie: »Yyrkoon. Wenn dir dein Leben …«

»Ich möchte nicht leben, wenn die Seele von Melniboné zugrunde geht. Es liegt in der Verantwortung unseres Kaisers, über ebendiese Seele zu wachen. Was, wenn wir einen Kaiser haben, der dieser Verantwortung nicht gerecht wird? Einen Kaiser, der schwach ist? Einen Kaiser, dem die Bedeutung der Dracheninsel und ihrer Bewohner gleichgültig ist?«

»Ein bloßes Gedankenspiel, Vetter.« Elric hatte seine Fassung wiedergefunden, und seine Stimme war eisig. »Denn ein solcher Kaiser saß nie auf dem Rubinthron, und das wird auch nie geschehen.«

Dyvim Tvar trat herbei und berührte Yyrkoon an der Schulter. »Prinz, wenn Eure Würde und Euer Leben Euch etwas bedeuten …«

Elric hob die Hand. »Das ist nicht nötig, Dyvim Tvar. Prinz Yyrkoon vertreibt uns lediglich mit einer klugen Erörterung die Zeit. Er fürchtete, Musik und Tanz könnten mich langweilen – was nicht zutrifft –, und wollte mir mit einem anregenden Disput darüber hinweghelfen. Fürwahr, Prinz Yyrkoon, wir fühlen uns von Euch gut unterhalten.« Elric verlieh seinem letzten Satz eine herablassende Herzlichkeit.

Zornesrot biss Yyrkoon sich auf die Lippen.

»Aber fahrt fort, werter Vetter Yyrkoon«, sagte Elric. »Ihr habt meine Neugier geweckt. Führt Eure Argumentation bitte weiter aus.«

Yyrkoon sah sich wie hilfesuchend um. Aber alle seine Anhänger befanden sich weit unten im Saal. Nur Elrics Freunde, Dyvim Tvar und Cymoril, waren in der Nähe. Und doch wusste Yyrkoon, dass der ganze Hofstaat jedes Wort hören konnte und dass er sein Gesicht verlieren würde, wenn er eine schlagkräftige Erwiderung schuldig blieb. Elric konnte erkennen, dass es Yyrkoon lieber gewesen wäre, sich von dieser Konfrontation zurückzuziehen, um einen anderen Tag und einen anderen Ort zu wählen, doch das war nicht möglich. Elric selbst wünschte nicht, das Geplänkel fortzusetzen, das ihn an den Zank zweier kleiner Mädchen darüber erinnerte, wer zuerst mit den Sklaven spielen durfte. Er beschloss, dem ein Ende zu machen.

Yyrkoon hob an: »Dann lasst mich den Schluss nahelegen, dass ein Kaiser, der körperlich schwach ist, möglicherweise auch zu willensschwach, um zu herrschen …«

Und Elric hob die Hand. »Das reicht, werter Vetter. Es war sogar mehr als genug. Mir scheint, Ihr habt Euch mit dieser Unterhaltung selbst ermattet, obwohl Ihr doch lieber getanzt hättet. Eure Besorgnis rührt mich zutiefst. Und um ehrlich zu sein: Auch mich beschleicht eine gewisse Müdigkeit.« Elric gab seinem alten Diener Hedderbein, der auf der anderen Seite des Podiums zwischen den Soldaten stand, ein Zeichen. »Hedderbein! Mein Umhang.«

Elric erhob sich. »Ich danke Euch noch einmal für Eure Zuvorkommenheit, Vetter.« Damit wandte er sich an den ganzen Hofstaat. »Ich fühlte mich ausgezeichnet unterhalten. Nun ziehe ich mich zurück.«

Hedderbein brachte den Umhang aus weißem Fuchspelz und legte ihn seinem Herrn um die Schultern. Hedderbein war sehr alt und weit größer als Elric, mochten sein Rücken auch gebeugt und seine sämtlichen Gliedmaßen knorrig und gewunden sein wie die Äste eines kräftigen alten Baumes.

Elric schritt über das Podium und durch die Tür, die auf einen Korridor hinausging, der zu seinen Gemächern führte.

Yyrkoon blieb wutschnaubend zurück. Er wirbelte herum zu den Höflingen, die alles mitangesehen hatten. Manche davon, die nicht zu seinen Anhängern zählten, lächelten unverhohlen. Yyrkoon ballte die Hände und starrte zornig in die Runde. Sein stechender Blick fiel auf Dyvim Tvar, und er öffnete die dünnen Lippen, um etwas zu sagen. Dyvim Tvar erwiderte seinen Blick kaltblütig, als würde er Yyrkoon herausfordern, weiterzusprechen.

Da warf Yyrkoon den Kopf in den Nacken, so dass ihm die langen geölten Locken über den Rücken fielen. Und Yyrkoon lachte.

Seine schroffe Stimme erfüllte den Saal. Die Musik verstummte. Das Lachen dauerte an. Yyrkoon stieg eine Stufe empor und stand jetzt auf dem Podium. Er zog seinen schweren Umhang um sich, bis dieser ihn ganz einhüllte.

Cymoril trat vor. »Yyrkoon, bitte nicht …« Er stieß sie mit einer Schulterbewegung zurück.

Steifbeinig näherte sich Yyrkoon dem Rubinthron. Ganz offensichtlich wollte er sich darauf niederlassen und damit einen Verrat begehen, auf den nach dem Gesetzbuch von Melniboné die Höchststrafe stand. Cymoril rannte die wenigen Stufen zu ihm hinauf und zog ihn am Arm.

Yyrkoons Gelächter wurde lauter. »Sie möchten Yyrkoon auf dem Rubinthron sehen«, erklärte er seiner Schwester. Cymoril rang nach Luft und sah voller Entsetzen Dyvim Tvar an, der den Wachen grimmig und erzürnt ein Zeichen gab, und plötzlich standen zwei Reihen gepanzerter Männer zwischen Yyrkoon und dem Thron.

Wütend erwiderte Yyrkoon den Blick des Herrn der Drachenhöhlen. »Ihr könnt nur hoffen, dass Ihr mit Eurem Herrn zugrunde geht«, fauchte er.

»Die Ehrengarde wird Euch aus dem Saal geleiten«, sagte Dyvim Tvar mit ruhiger Stimme. »Wir alle fanden Eure Worte, Prinz Yyrkoon, an diesem Abend höchst anregend.«

Yyrkoon hielt inne, sah sich um und zuckte mit den Achseln. »Wir haben Zeit. Wenn Elric nicht abdankt, muss er abgesetzt werden.«

Cymorils schlanker Leib erstarrte. Ihr Augen funkelten. »Wenn du Elric etwas antust, Yyrkoon, werde ich dich eigenhändig töten.«

Er hob seine spitz zulaufenden Augenbrauen und lächelte. In diesem Moment schien er seine Schwester noch mehr zu hassen als seinen Vetter. »Deine Treue gegenüber dieser Kreatur, Cymoril, hat deinen Untergang besiegelt. Lieber möchte ich, dass du stirbst, als dass du seinen Nachwuchs zur Welt bringst. Ich werde nicht zulassen, dass das Blut unseres Hauses von seinem Blut verunreinigt wird. Achte auf dein eigenes Leben, Schwester, bevor du das meinige bedrohst.«

Damit stürmte er die Stufen hinab und drängte sich durch diejenigen, die auf ihn zukamen, um ihm zu gratulieren. Er wusste, dass er verspielt hatte, und das Murmeln seiner Speichellecker erzürnte ihn nur noch mehr.

Die großen Türen des Saals fielen krachend ins Schloss. Yyrkoon war fort.

Dyvim Tvar hob beide Arme. »Tanzt weiter. Vergnügt Euch mit allem, was Euch dieser Saal zu bieten hat. Damit macht Ihr dem Kaiser die größte Freude.«

Aber es war offensichtlich, dass heute Abend nicht mehr getanzt werden würde. Die Höflinge waren ganz in Gespräche vertieft und erörterten bereits aufgeregt, was vorgefallen war.

Dyvim Tvar wandte sich an Cymoril. »Elric weigert sich, die Gefahr zu begreifen, Prinzessin Cymoril. Yyrkoons Ehrgeiz bringt noch Unheil über uns alle.«

»Wie auch über ihn selbst.« Cymoril seufzte.

»Ja, auch über ihn selbst. Aber was, Cymoril, wenn Elric nicht den Befehl gibt, Euren Bruder festzunehmen?«

»Er glaubt, dass es Yyrkoon und seinesgleichen gestattet sein soll, zu sagen, was ihnen gefällt. Das ist Teil seiner Philosophie. Ich kann das nur schwer nachvollziehen, aber es scheint seine ganze Weltsicht zu bestimmen. Wenn er Yyrkoon vernichtet, vernichtet er die Grundlagen seines Denkens. Das zumindest hat er, o Drachenmeister, mir zu erklären versucht.«

Dyvim Tvar seufzte, und seine Stirn legte sich in Falten. Da er Elric nicht verstand, fürchtete er, dass Yyrkoon nicht in allem Unrecht hatte. Seine Motive und Argumente waren zumindest nachvollziehbar. Allerdings kannte er Elric zu gut, um zu glauben, er würde aus Schwäche oder Trägheit handeln. Das Paradoxe war, dass Elric Yyrkoons Heimtücke zuließ, weil er selbst stark war. Weil er Yyrkoon vernichten konnte, wann immer er wollte. Und Yyrkoons Charakter zwang ihn dazu, Elrics Macht fortwährend auf die Probe zu stellen, denn er wusste unwillkürlich, dass er gewonnen hätte, falls Elric Schwäche zeigte, indem er seinen Tod befahl. Es war eine verworrene Situation, und Dyvim Tvar wünschte von ganzem Herzen, er wäre nicht darin verwickelt. Aber seine Treue gegenüber dem Herrschergeschlecht von Melniboné war ausgeprägt und seine persönliche Treue Elric gegenüber groß. Er überlegte, ob er Yyrkoon nicht heimlich ermorden lassen sollte, wusste aber, dass solch ein Plan höchstwahrscheinlich scheitern würde. Yyrkoon war ein Magier von ungeheurer Macht und würde gewiss jeden Anschlag auf sein Leben voraussehen.

»Prinzessin Cymoril«, sagte Dyvim Tvar, »ich kann nur beten, dass Euer Bruder so viel von seinem Zorn herunterschluckt, dass er irgendwann an dem Gift stirbt.«

»Ich schließe mich Eurem Gebet an, Herr der Drachenhöhlen.«

Gemeinsam verließen sie den Saal.

IIIEin friedlicher Augenblick während eines morgendlichen Ausritts

Das frühmorgendliche Licht strich über die hoch aufragenden Türme von Imrryr. Jeder Turm funkelte in einem anderen Ton. Tausend weiche Farben mochten es sein: leuchtendes Rosa und Pollengelb, Purpur und Blassgrün, Malve und Braun und Orange, diesiges Blau, Weiß und pudriges Gold, alle äußerst reizend im Schein der Sonne. Zwei Reiter verließen die träumende Stadt und entfernten sich von ihren Mauern, ritten über grüne Wiesen auf den Kiefernwald zu, wo zwischen den dunklen Stämmen ein wenig von der Nacht verblieben schien. Eichhörnchen huschten umher, und Füchse schlichen heimwärts; Vögel sangen, und Waldblumen öffneten ihre Blüten und verströmten ihren köstlichen Duft. Einige Insekten erhoben sich schwerfällig in die Lüfte. Der Gegensatz zwischen dem Leben in der nahegelegenen Stadt und dieser trägen Ländlichkeit war gewaltig und schien manche der Gegensätze widerzuspiegeln, die im Geist wenigstens eines der Reiter bestanden. Dieser schwang sich nun vom Pferd und führte es am Zaum, wobei er knietief durch ein Feld blauer Blumen schritt. Seine Begleiterin, eine junge Frau, zügelte ihr Ross, stieg jedoch nicht ab. Stattdessen stützte sie sich auf den hohen melnibonéischen Sattelknauf und schenkte ihrem Geliebten ein Lächeln.

»Elric? Möchtest du schon so unweit von Imrryr verweilen?«

Er erwiderte ihr Lächeln über die Schulter hinweg. »Vorerst nur. Wir sind in aller Eile geflohen. Ich möchte, bevor wir weiterreiten, meine Gedanken sammeln.«

»Wie hast du letzte Nacht geruht?«

»Zur Genüge, Cymoril. Allerdings scheine ich geträumt zu haben, ohne mir dessen bewusst zu sein, denn … denn beim Erwachen waberten mir dunkle Vorahnungen durch den Kopf. Die Begegnung mit Yyrkoon war nicht eben angenehm …«

»Glaubst du, er hat vor, Magie gegen dich einzusetzen?«

Elric zuckte mit den Achseln. »Falls er starke Magie wider mich wirkt, entgeht mir das nicht. Und er kennt meine Macht. Ich bezweifle, dass er es wagen wird, sich der Zauberei zu bedienen.«

»Er weiß nur zu gut, dass du deine Macht nicht ohne weiteres einsetzen wirst. Ihm ist dein Gebaren schon lange ein Dorn im Auge. Besteht da nicht die Gefahr, dass er deine Zauberkräfte auf die Probe stellt, wie er deine Geduld auf die Probe gestellt hat?«

Elric runzelte die Stirn. »Ja, diese Gefahr mag wohl bestehen. Aber noch nicht so bald, würde ich meinen.«

»Er wird nicht zufrieden sein, Elric, bevor du tot bist.«

»Oder bis er selbst tot ist, Cymoril.« Elric blieb stehen und pflückte eine der Blumen. Er lächelte. »Dein Bruder neigt zu Extremen, nicht wahr? Wie sehr die Schwachen doch die Schwäche hassen.«

Cymoril verstand, was er damit sagen wollte. Sie stieg ab und ging auf ihn zu. Die Farbe ihres dünnen Kleides entsprach fast vollkommen jener der Blüten, durch die sie schritt. Er reichte ihr die Blume, und sie nahm sie entgegen, berührte sie mit ihren makellosen Lippen. »Und die Starken die Stärke, mein Geliebter. Yyrkoon gehört meiner Familie an, und trotzdem rate ich dir, ihn in seine Schranken zu weisen.«

»Ich kann ihn unmöglich töten. Dazu habe ich nicht das Recht.« Elrics Gesicht nahm einen wohlvertrauten grüblerischen Ausdruck an.

»Du könntest ihn verbannen.«

»Ist die Verbannung für einen Melnibonéer nicht dasselbe wie der Tod?«

»Du hast doch selbst davon gesprochen, die Jungen Königreiche zu bereisen.«

Elric lachte einigermaßen verbittert. »Vielleicht bin ich kein echter Melnibonéer! Yyrkoon jedenfalls hat das behauptet – und andere folgen ihm darin.«

»Er hasst dich, weil du zur Grübelei neigst. Dein Vater war ebenso, und niemand hat je bestritten, dass ihm der Thron gebührte.«

»Mein Vater hat es vorgezogen, seinen Grübeleien keine Taten folgen zu lassen. Er herrschte, wie ein Kaiser herrschen sollte. Yyrkoon würde, das muss ich zugeben, ebenfalls wie ein Kaiser herrschen. Er wäre in der Lage, Melniboné zu alter Größe zurückzuführen. Wäre er Kaiser, würde er zu Eroberungszügen aufbrechen, so dass alle Welt wieder im selben Maße wie früher mit uns Handel treiben muss. Er würde unsere Macht über die ganze Erde ausweiten. Und ebendas wünscht sich die Mehrheit unseres Volkes. Habe ich das Recht, ihm diesen Wunsch zu verwehren?«

»Du hast das Recht, das zu tun, was du für richtig hältst, denn du bist der Kaiser. Alle, die dir treu sind, denken wie ich.«

»Vielleicht ist ihre Treue töricht. Vielleicht hat Yyrkoon recht, und ich werde diese Treue verraten und Unheil über die Dracheninsel bringen.« Seine mürrischen blutroten Augen blickten sie direkt an. »Vielleicht wäre ich besser gestorben, als ich den Schoß meiner Mutter verließ. Dann wäre Yyrkoon Kaiser geworden. Habe ich die Pläne des Schicksals vereitelt?«

»Die Pläne des Schicksals lassen sich nicht vereiteln. Was geschehen ist, ist geschehen, weil es so vorbestimmt war – wenn es denn so etwas wie Vorbestimmung gibt und die Taten der Menschen nicht lediglich eine Reaktion auf die Taten anderer Menschen sind.«

Elric holte tief Luft, und auf seiner Miene lag ein Hauch Ironie. »Deine Schlussfolgerungen grenzen an Ketzerei, Cymoril, wenn wir den Traditionen von Melniboné glauben wollen. Vielleicht wäre es besser, du würdest von deiner Freundschaft zu mir absehen.«

Sie lachte. »Allmählich klingst du wie mein Bruder. Stellt Ihr meine Liebe zu Euch auf die Probe, Euer Hoheit?«

Langsam stieg er wieder auf sein Pferd. »Nein, Cymoril, aber ich würde dir raten, deine Gefühle selbst auf die Probe zu stellen, denn ich ahne, dass unserer Liebe etwas Tragisches innewohnt.«

Sie schwang sich mit einem Lächeln in den Sattel und schüttelte den Kopf. »Du vermutest in allem ein finsteres Geschick. Kannst du nicht annehmen, was dir an Gutem geschenkt wurde? Es ist wenig genug, Euer Hoheit.«

»Wohl wahr. Da stimme ich dir zu.«

Sie hörten Hufschlag hinter sich und wandten sich im Sattel um. In einiger Entfernung sahen sie einen Trupp gelb gerüsteter Reiter, die ziellos umhergaloppierten: ihre Eskorte, der sie entflohen waren, weil sie für sich hatten sein wollen.

»Komm!«, rief Elric. »Durch den Wald und über jenen Hügel hinweg, dann finden sie uns nie!«

Sie gaben ihren Rössern die Sporen, ritten durch den von einzelnen Sonnenspeeren durchbohrten Wald und den steilen Hang des dahinter liegenden Hügels hinauf, in fliegendem Galopp auf der anderen Seite hinab und über die Ebene, wo Noidelbüsche wuchsen, deren üppige giftige Früchte dunkelviolett schimmerten, eine Nachtfarbe, die nicht einmal das Tageslicht vertreiben konnte. Auf Melniboné gab es viele solche eigenartigen Beeren und Kräuter, und manchen davon verdankte Elric sein Dasein. Andere wurden für Zaubertränke verwendet und waren vor Generationen von Elrics Urahnen ausgesät worden. Mittlerweile verließen nur wenige Bewohner Imrryrs die Stadt, um sie zu sammeln. Ausschließlich Sklaven besuchten die abgelegeneren Gegenden der Insel, um jene Wurzeln und Stauden zu suchen, die den Menschen ungeheuerliche und überwältigende Träume schenkten, denn in diesen Träumen zumeist fanden die Edlen von Melniboné ihre Vergnügungen; sie waren schon immer ein mürrisches, in sich gekehrtes Volk gewesen, und ebendeshalb wurde Imrryr die träumende Stadt genannt. Dort kauten sogar die gemeineren Sklaven Beeren, die ihnen Vergessen brachten, und waren somit leicht zu beherrschen, denn sie wurden zunehmend von ihren Träumen abhängig. Nur Elric wies solche Gifte von sich, vielleicht weil er so vieler anderer bedurfte, um sich am Leben zu erhalten.

Die gelb gerüstete Garde hatte sie nicht einholen können, und nachdem sie die Ebene überquert hatten, ritten sie etwas langsamer. Schließlich erreichten sie die Klippen und das Meer.

Das Wasser funkelte, und Wellen liefen träge über den weißen Gestaden unterhalb der Klippen aus. Seevögel zogen am klaren Himmel ihre Kreise; ihre Schreie drangen aus großer Ferne zu ihnen und verstärkten noch das friedliche Gefühl, das Elric wie Cymoril jetzt empfanden. Schweigend lenkten die Liebenden ihre Pferde den steilen Pfad hinunter zum Ufer, und dort pflockten sie die Tiere an und machten sich auf den Weg über den Strand, wobei ihr Haar – seines weiß, ihres pechschwarz – im Wind flatterte, der von Osten blies.

Sie suchten eine große trockene Höhle auf, welche das Meeresrauschen einfing und mit einem flüsternden Widerhall antwortete. Dort streiften sie ihre seidenen Kleider ab und liebten einander zärtlich. Eng umschlungen blieben sie im Halbdunkel liegen, während der Tag wärmer wurde und der Wind nachließ. Dann badeten sie in der Lagune und erfüllten den leeren Himmel mit ihrem Lachen.

Als sie wieder trocken waren und sich ankleideten, bemerkten sie, dass der Horizont sich verdüsterte, und Elric sagte: »Bevor wir Imrryr erreichen, werden wir ein weiteres Mal nass sein. So schnell wir auch reiten, das Gewitter wird uns einholen.«

»Vielleicht sollten wir in der Höhle bleiben, bis es vorübergezogen ist?«, schlug Cymoril vor, trat zu ihm und schmiegte sich an ihn.

»Nein«, sagte er. »Ich muss bald zurückkehren, denn in Imrryr warten Tränke auf mich, die ich einnehmen muss, um bei Kräften zu bleiben. Noch eine oder zwei Stunden, und ich werde schwächer werden. Du hast schon erlebt, Cymoril, wie es mir dann ergeht.«

Sie strich ihm über das Gesicht, und Mitgefühl lag in ihrem Blick. »Fürwahr, Elric, das habe ich. Komm, lass uns die Pferde holen.«

Bis sie bei den Pferden angelangt waren, war der Himmel über ihnen grau und im Osten von wallender Schwärze bedeckt. Sie hörten Donner grollen und sahen Blitze aufscheinen. Wie von der Raserei des Himmels angesteckt toste das Meer. Die Pferde schnaubten und scharrten im Sand – sie hatten es eilig, nach Hause zu kommen. Noch während Elric und Cymoril in den Sattel stiegen, fielen schwere Regentropfen auf sie herab und verfärbten ihre Umhänge.

Alsbald ritten sie in gestrecktem Galopp zurück nach Imrryr, während Blitze sie umzuckten und Donner brüllte wie ein erzürnter Riese, wie ein großer alter Chaosfürst, der sich einen Weg in das irdische Reich zu erzwingen suchte.

Cymoril erhaschte einen Blick auf Elrics bleiches Antlitz, das vom Aufleuchten des Himmelsfeuers aus dem Halbdunkel gerissen wurde, und sie fröstelte, was nicht Wind und Regen geschuldet war, denn in jenem Moment schien es ihr, dass der sanfte Gelehrte, den sie liebte, von den Elementen in einen von der Hölle gesandten Dämon verwandelt worden war, in ein Ungeheuer, das kaum noch Ähnlichkeit mit einem Menschen hatte. Seine blutroten Augen loderten Flammen gleich in seinem weißen Schädel; seine Haare wurden nach oben gepeitscht, so dass sie der Zier eines Kriegshelms ähnelten. Das Gewitterleuchten hatte seinen Mund zu einer Mischung aus Zorn und Pein verzerrt.

Und da wusste Cymoril ohne jeden Zweifel, dass dieser morgendliche Ritt der letzte friedliche Augenblick sein würde, der ihnen beiden vergönnt war. Das Unwetter war ein Zeichen der Götter – eine Warnung vor all jenen Unwettern, die ihnen bevorstanden.

Wieder blickte sie ihren Geliebten an. Elric lachte. Er hatte sein Gesicht nach oben gewandt, so dass der warme Regen darauf fiel und das Wasser ihm in den Mund spritzte. Sein Lachen war das unbefangene Lachen eines glücklichen Kindes.

Cymoril versuchte, in das Lachen einzustimmen, doch dann musste sie das Gesicht abwenden, damit er es nicht sehen konnte. Denn sie hatte angefangen zu weinen.

Sie weinte noch immer, als Imrryr in Sichtweite kam – ein schwarzer, grotesker Schattenriss, der sich vor einem Streifen Helligkeit abzeichnete, dem noch lichten westlichen Horizont.

IVWie Gefangenen ihre Geheimnisse entrissen werden

Die Männer in gelber Rüstung bemerkten Elric und Cymoril, als die beiden sich dem kleinsten der Osttore näherten.

»Endlich haben sie uns gefunden.« Elric lächelte trotz des Regens. »Mit einiger Verspätung, Cymoril, findest du nicht auch?«

Cymoril, die noch immer von dem Gefühl drohenden Unheils bedrängt wurde, nickte nur und versuchte, ebenfalls zu lächeln.

Elric nahm das als Ausdruck der Enttäuschung und rief der Garde zu: »Ich grüße Euch, Männer! Bald sind wir alle wieder trocken!«

Doch der Hauptmann der Wache kam eilig herbeigeritten und schrie: »Euer Hoheit wird im Monshanjikturm erwartet – dort werden Spione festgehalten.«

»Spione?«

»Jawohl, Euer Hoheit.« Das Gesicht des Hauptmanns war blass. Wasser lief von seinem Helm herab und färbte seinen dünnen Umhang schwarz. Sein Pferd ließ sich nur schwer bändigen und tänzelte fortwährend seitlich durch Wasserlachen, die sich überall dort gesammelt hatten, wo die Straße schadhaft war. »Heute Morgen im Labyrinth aufgegriffen. Barbaren aus dem Süden, ihrer karierten Tracht nach. Wir halten sie gefangen, bis der Kaiser sie höchstpersönlich verhören kann.«

Elric hob die Hand. »Dann reitet voraus, Hauptmann. Wollen wir einmal sehen, was für tapfere Narren sich in das Meereslabyrinth von Melniboné gewagt haben.«

Der Monshanjikturm war nach jenem Magierarchitekten benannt, der vor Jahrtausenden das Meereslabyrinth entworfen hatte. Das Labyrinth war der einzige Weg, um den Hafen von Imrryr zu erreichen, und seine Geheimnisse wurden sorgfältig bewahrt, denn es schützte die Stadt vor unerwarteten Angriffen. Das Labyrinth war äußerst verschlungen, und es bedurfte eigens ausgebildeter Lotsen, um Schiffe hindurchzusteuern. Vor dem Bau des Labyrinths war der Hafen eher eine Binnenlagune gewesen, vom Meer über eine Abfolge natürlicher Kavernen in den hoch aufragenden Klippen gespeist, die sich zwischen Lagune und Ozean erhoben. Es gab fünf verschiedene Routen durch das Labyrinth, und jeder Lotse kannte nur eine davon. In der Außenwand der Klippe gähnten fünf Öffnungen. Hier warteten die Schiffe aus den Jungen Königreichen, bis ein Lotse an Bord kam. Dann wurde eines der Tore vor einer der Öffnungen hochgezogen, und allen an Bord des Schiffes wurden, bevor sie unter Deck geschickt wurden, die Augen verbunden, mit Ausnahme des Rudermeisters und des Steuermanns, deren Gesicht mit schweren Eisenhelmen vermummt wurde, so dass sie nichts sehen und nichts tun konnten, außer den verworrenen Befehlen des Lotsen zu gehorchen. Falls ein Schiff aus den Jungen Königreichen es versäumte, irgendeinem dieser Befehle zu gehorchen, und an einer der Felswände zerschellte, trauerte in Melniboné niemand darum, und etwaige Überlebende wurden zu Sklaven gemacht. Alle, die mit der träumenden Stadt Handel treiben wollten, wussten, was sie wagten, doch jeden Monat trafen Dutzende von Kauffahrern ein, um den Gefahren des Labyrinths zu trotzen und ihre armseligen Güter gegen die prachtvollen Reichtümer Melnibonés einzutauschen.