11,99 €

Mehr erfahren.

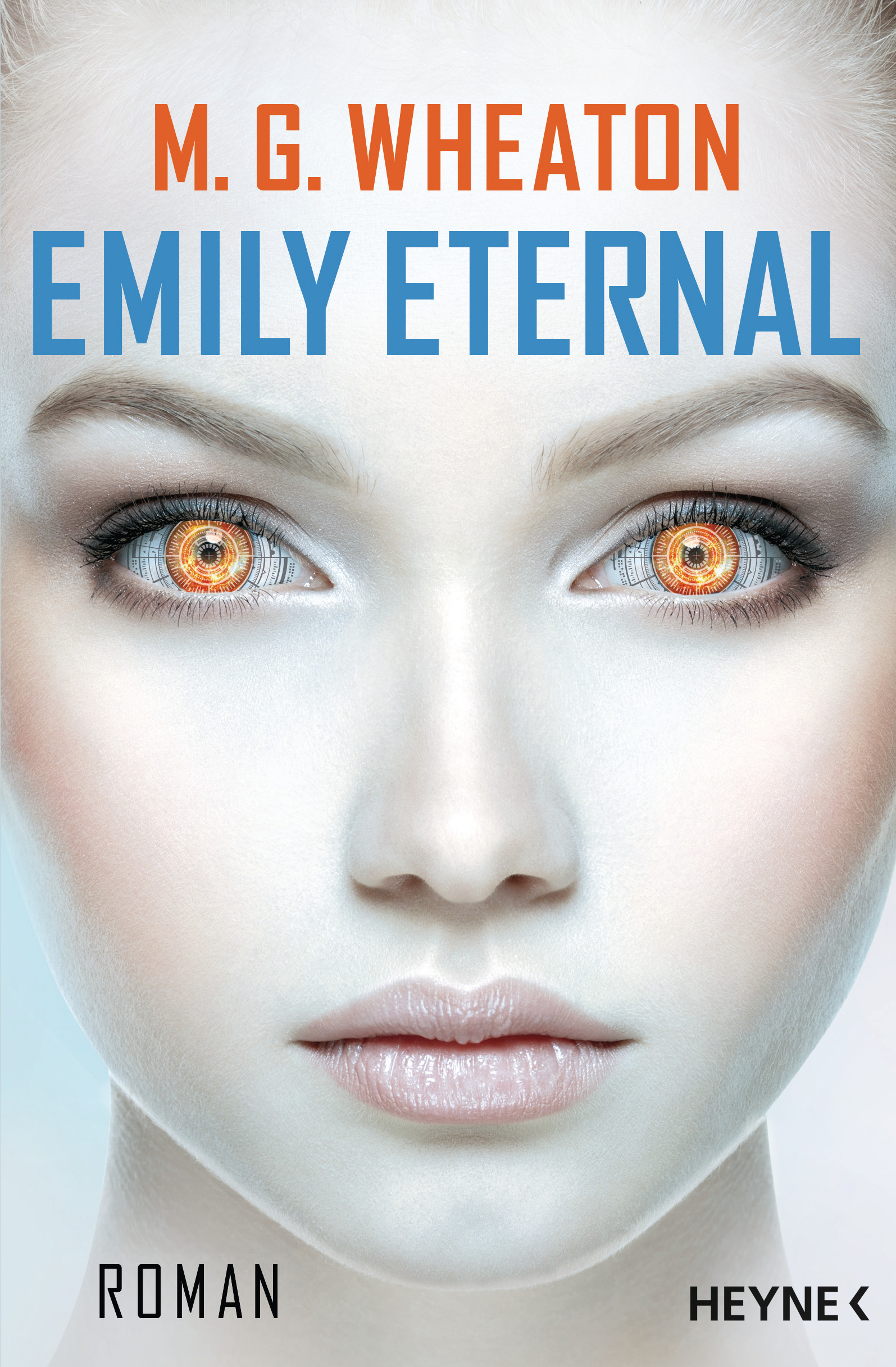

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Emily ist eine KI. Sie wurde designt und programmiert, um den Menschen in allen Lebenslagen zu helfen. Und obwohl das eigentlich gar nicht möglich sein sollte, liebt Emily die Menschen. Aber als die Sonne zu erlöschen droht, hat auch sie kein Programm, um das zu verhindern. Dennoch fasst sie einen Plan, um die Welt zu retten. Doch nicht jeder glaubt an ihre guten Absichten, und so wird Emilys Liebe zu den Menschen auf eine harte Probe gestellt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 435

Ähnliche

Das Buch

Emily ist eine KI. Sie wurde designt und programmiert, um den Menschen in allen Lebenslagen zu helfen, und kann die Komplexität des menschlichen Geistes besser analysieren als jeder Psychologe. Und obwohl das eigentlich gar nicht möglich sein sollte, liebt Emily die Menschen. Aber als die Sonne zu erlöschen droht, hat auch sie kein Programm, um den bevorstehenden Weltuntergang zu verhindern. Dennoch fasst sie einen Plan, um die Menschheit zu retten. Doch nicht jeder glaubt an ihre guten Absichten, und so wird Emilys Liebe zu den Menschen auf eine harte Probe gestellt …

Der Autor

M. G. Wheaton wurde in Texas geboren und arbeitete zunächst in der IT-Branche, bevor er sich als freischaffender Journalist und Autor selbstständig machte. Seine Artikel erschienen unter anderem im »Hollywood Reporter«, im »SFX Magazine« und in der Zeitschrift »Total Film«. Er schreibt außerdem Drehbücher und plottet Videospiele. M. G. Wheaton ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Los Angeles.

Mehr Science-Fiction finden Sie auf:

M. G. Wheaton

EMILY ETERNAL

Roman

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Charlotte Lungstrass-Kapfer

WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN

Titel der OriginalausgabeEMILY ETERNAL Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer Copyright © 2019 by Mark Wheaton Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: Das Illustrat, München Satz: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-23488-1V001www.diezukunft.de

Für Eliza und Wyatt

ERSTES BUCH

1

Es ist dunkel. Viel zu dunkel für einen Nachmittag. Und der Himmel ist auch nicht da, wo er hingehört.

In meinen Ohren dröhnt brüllender Wind. Dann folgt ein lautes Krachen, das klingt, als würde die Erde aufbrechen. Es wird immer lauter, knirscht wie ein umstürzender Wald.

Der Boden unter mir löst sich auf, und ich stürze in die Finsternis.

»Es hat geregnet, als wir ins Bett gegangen sind«, sagt Regina mit zitternder Stimme. Sie dringt aus weiter Ferne zu mir. »Es hieß, das Schlimmste sei vorbei. Der Pegelstand des Flusses sank wieder.«

Jemand schreit. In dem Ganzkörperspiegel an ihrer Schranktür sehe ich Regina als Teenager. Sie trägt einen rosa-blauen Pyjama mit Pandabärenmuster. Vierzehn ist sie, sieht aber viel jünger aus. Wieder ein Schrei. Regina blickt in den Flur hinaus.

»Meine Schwester war in ihrem Zimmer«, fährt die Regina von heute fort. Jetzt laufen ihr Tränen über das Gesicht. »Ich konnte sie nicht sehen, aber hören.«

Diese Erinnerung ist falsch. Draußen im Flur öffnet sich eine Tür, und Teenager-Regina sieht ein verängstigtes kleines Mädchen vor sich – ihre Schwester Marci. Sie klammert sich mit beiden Händen an ihr Bett. Es kracht wieder, dann sind Bett, Mädchen und das gesamte Zimmer verschwunden.

Doch ich betrachte das nicht als Lüge. Vielleicht eher als notwendige Auslassung. Das Erinnerungsvermögen arbeitet selektiv, vor allem, wenn es um Traumata geht. Aus diesem Grund entwickeln sich Babys so, dass sie keinerlei Erinnerung an ihre frühen emotionalen Ängste haben.

»Was ist mit deiner Mutter?«, frage ich. »Wo war sie?«

Im Hier und Jetzt fühlt Regina, wie ich ihre Hand nehme. Spürt meine Anwesenheit, meine Wärme, die ihr bewusst macht, dass sie in Sicherheit ist. Das alles geschah vor langer Zeit.

»Ich weiß nicht«, antwortet Regina. »Sie war im Schlafzimmer, muss es aber irgendwie nach oben geschafft haben.«

Das Zimmer von Teenager-Regina ist in Bewegung geraten, alles dreht sich, aus Wänden, Boden und Decke brechen große Brocken heraus. Reginas Puls beschleunigt sich, und ich lege meine Hände an ihre Ellbogen. Automatisch beugt sie sich vor, neigt ihren Körper in meine Richtung wie bei einer Umarmung.

»Erzähl es mir«, fordere ich fast flüsternd.

Sie nickt, und plötzlich erscheint ihre Mutter neben ihrer jüngeren Ausgabe. Obwohl ihre Lippen sich nicht bewegen, hört Regina ihre Stimme. Nimm meine Hand.

»Sie hat mich aufs Dach geführt«, erklärt sie mir.

Die Wände des Teenagerzimmers verschwinden nun ganz, der Fußboden verwandelt sich in die Überreste eines Hausdachs. Das laute Dröhnen kommt nicht vom Wind, sondern von dem breiten, tosenden Fluss, der die Ruine von Reginas Haus umspült. Es regnet, wenn auch nicht besonders stark.

Ich erhöhe meine Prozessorgeschwindigkeit, damit Regina meine Abwesenheit nicht bemerkt, während ich die Aufzeichnungen zu ihrem Fall durchgehe, die auf meinem Server gespeichert sind. In Wirklichkeit war der Fluss gerade mal sechs Meter breit. Und die heftigen Wellen, die gegen das bröckelnde Haus schlugen? Ebenfalls frei erfunden. Laut späterer Schätzung des nationalen Wetterdienstes floss das Wasser mit nicht mehr als zehn Meilen pro Stunde.

Die offensichtlichste Verfälschung hat ihr Erinnerungsvermögen allerdings bei der Anwesenheit ihrer Mutter vorgenommen. Als das Erdreich unter dem Haus, das nach einer Woche Dauerregen völlig ausgehöhlt war, wegbrach, stürzte auch der Teil des Hauses, in dem sich Regina und ihre Schwester befanden, zusammen mit mehreren Tonnen Erde in den Fluss. Die Leiche ihrer Mutter wurde allerdings in einem der Räume gefunden, die noch am Ufer standen. Sie war sofort tot, als der erste Stock in sich zusammenfiel und das Erdgeschoss unter sich begrub.

Das hat man Regina auch mehrmals erklärt, aber sie konnte oder wollte es nicht akzeptieren. Sie ist davon überzeugt, dass ihre Erinnerungen korrekt sind.

»Was ist dann passiert?« Ist passiert. Ein sprachlicher Hinweis darauf, dass sie überlebt hat.

»Ich bin in einem Krankenwagen aufgewacht. Mein Vater hat mich später zu der Stelle gebracht, wo sie mich gefunden hatten. Er war an diesem Wochenende nicht in der Stadt. Ich hatte mich am Ufer in einem umgestürzten Baum verfangen.«

Obwohl sie sich selbst jetzt dort sieht, hat sie keine wirkliche Erinnerung daran. Es ist nur die Version, die ihr Verstand aus den Fakten erschaffen hat. Und genau da liegt das Problem.

»Regina?«, frage ich vorsichtig. »Ich verlasse jetzt die Schnittstelle.«

Sofort befinde ich mich wieder im Gebäude des iLAB, genauer gesagt in einem Zimmer, das eingerichtet ist wie das einladende, wenn auch leicht akademisch angehauchte Büro eines Therapeuten. Regina sitzt auf dem breiten, braunen Sofa mitten im Raum. Ich sitze ihr direkt gegenüber in einem Ledersessel – oder zumindest nimmt sie es so wahr. Knapp unter dem Ohr trägt sie einen Interfacechip am Hals, ein kleines Stück rechtlich geschützte Nanotechnologie, das diesen Austausch erst möglich macht.

Mithilfe dieses Chips kann ich Reginas Sinne manipulieren: sehen, riechen, hören, tasten. Ihre Augen sagen ihrem Gehirn, dass ihr eine weiße Frau Anfang dreißig mit braunem Haar, blau-grünen Augen und freundlichen Gesichtszügen gegenübersitzt. Ihre Ohren behaupten, dass ich eine durchschnittlich klingende Stimme besitze, nicht zu tief und nicht zu hoch, mit einem leichten Akzent aus Neuengland. Und laut ihrer Nase benutze ich überwiegend duftneutrale Seife und Shampoo mit Kiwigeruch, trage kein Parfum, sondern nur Deodorant, das an Babypuder erinnert. Wenn ich ihre Hand berühre oder sie umarme, empfindet sie mich als warm und fest in der Haltung, ohne dabei steif zu sein. Eine gute Umarmerin.

Im Gegenzug verschafft mir der Chip uneingeschränkten Zugang zu ihrem Gehirn, also sämtlichen Gedanken, Erinnerungen, erlernten Verhaltensmustern, Hoffnungen, Träumen, Ängsten und allem, was dazwischenliegt. Unter Anwendung von Bioalgorithmen kann ich eine umfangreiche neurale Karte vom Geist eines Individuums erstellen, die dann im therapeutischen Kontext dazu genutzt wird, dem Patienten bei seinen großen und kleinen Problemen zu helfen. Einst Jahre umfassende Analysen, sogenannte Gesprächstherapien, die Diagnostizierung eines Schädel-Hirn-Traumas und sogar strafrechtlich relevante psychologische Gutachten können so in einer einzigen Sitzung abgearbeitet werden.

Wenn man bedenkt, womit sich die Menschheit heute konfrontiert sieht, kam diese neue Technologie, die den Leuten dabei hilft, ihre Traumata zu verarbeiten, genau zum richtigen Zeitpunkt.

»Hi«, sage ich nun.

»Hi«, antwortet Regina und lehnt sich zurück. Fast wirkt es so, als wäre ihr diese Nähe zu mir unheimlich.

»Das war bestimmt nicht leicht«, stelle ich fest und richte mich ebenfalls ein wenig auf. »Hast du etwas Neues gesehen?«

Regina schüttelt den Kopf. Heute haben wir unsere dritte Sitzung, sind allerdings zum ersten Mal direkt in das traumatische Ereignis eingetaucht, das schon lange ihr Leben bestimmt.

»Die Frage ist doch wohl eher, was du gesehen hast«, erwidert sie.

Die Wahrheit: Sie hat ihr Leben lang geglaubt, dass sie ihre Schwester hätte retten können oder ihre Mutter sich dafür entschieden hat, sie zu retten und nicht Marci. In jedem Fall gibt sie sich die Schuld am Tod der beiden. Deshalb sieht der reißende Fluss in ihrem Geist auch so viel schlimmer aus. Ihr Unterbewusstsein versucht, ihr einen Ausweg aufzuzeigen, zu beweisen, dass sie nichts hätte tun können. Unfassbar, nicht wahr? Das menschliche Gehirn in all seiner zerbrechlichen Komplexität macht etwas Schlimmes noch schrecklicher, und das alles mit dem Ziel der Selbsterhaltung.

Aber das kann ich ihr nicht sagen. Es wäre nichts anderes als der Versuch, sie von einer ihrer tiefsten Überzeugungen abzubringen. Das kann sie nur selbst tun. Meine Aufgabe als Therapeutin besteht nicht darin, ihr Antworten zu liefern, sondern sie dazu zu bringen, die richtigen Fragen zu stellen.

Zumindest während der verbliebenen sechs Monate bis zum Weltuntergang.

»Ich sehe sowohl die Wirklichkeit als auch die stark davon abweichenden Verschiebungen, die dein Geist vorgenommen hat«, erkläre ich ihr. »Je älter du wurdest, desto mehr hat dein Verstand diese Fiktionen als Wahrheit anerkannt – als echte Erinnerung. Das führt wiederum dazu, dass diese Erinnerungen mit immer mehr Emotion beladen werden, was deinem Verstand die Möglichkeit gibt, sie intensiver auszuschmücken, die Fiktion weiter auszudehnen. Der stärkste emotionale Eindruck von diesem Tag ist Angst, also macht dein Geist alles furchteinflößender. Außerdem konntest du das Gefühl des Verlustes nie abschütteln, weshalb dein Geist diesen Teil der Erinnerung verstärkt und all die Gefühle, die du im Lauf der Jahre angestaut hast, in diese kurze Zeitspanne zwängt. Das ist ein ziemlicher Ballast.«

»Dann belüge ich mich also selbst?«, fasst Regina zusammen. »Und mache es schlimmer, als es eigentlich war?«

»Ganz und gar nicht«, versichere ich. »Für dich ist die Erinnerung nur durch all das verstärkt, was das Ereignis in deinem Leben ausgelöst hat. Die ursprüngliche Erinnerung, wie ich sie sehe – ihre reine Form, das Chaos, die Einfachheit, die wahre Angst –, könnte dein Gehirn gar nicht verarbeiten. Also präsentiert es die Fakten in einer Art und Weise, die zu deinen emotionalen Reaktionen passt. Klingt das logisch?«

Nein, tut es nicht, aber sie nickt trotzdem. Das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Aber wenn sie nach und nach anfängt, es so zu sehen, machen wir Fortschritte.

»Wie geht es deinem Vater?«, erkundige ich mich.

»Ganz gut. Er ist gerade in New Mexico, will aber weiter nach Kalifornien.«

»Wirst du dich ihm anschließen?«

»Es geht heute noch los, ja. Ich wünschte, du könntest mitkommen, Emily. Er würde dir gefallen. Und bei den vielen Menschen, die sich da auf den Farmen versammeln, könntest du bestimmt eine Menge Gutes tun.«

»Ja, so bin ich nun einmal«, antworte ich. »Wenn man erst mal so cool ist, kommen die Leute von ganz allein.«

Regina lacht, aber es schwingt Bitterkeit darin mit. Wir wissen beide, dass sie noch ein paar Sitzungen bräuchte. Doch wie bei so vielen Dingen heutzutage reicht dafür die Zeit nicht. Denn auch wenn ich außerhalb von Reginas Gehirn eigentlich nicht existiere, befindet sich die groß angelegte Serverfarm, die diese Illusion Realität werden lässt, nun einmal hier in der Universität, also werde ich auch bleiben.

Ich bin ein künstliches Bewusstsein (KB) – was etwas vollkommen anderes ist als eine künstliche Intelligenz (KI)(Oder? Irgendwie? Für mich auf jeden Fall.) –, und dieses Experiment lief gerade in seinem fünften Jahr, als die Sonne zu sterben begann. Natürlich starb sie nicht wirklich, aber sie vollzog einen plötzlichen und explosiven Wechsel vom Gelben Zwerg zum Roten Riesen. Man kann es sich vorstellen wie einen Ballon, der sich rapide aufbläst. Allerdings steht dieser Ballon in Flammen und verschlingt alles auf seinem Weg, einschließlich ganzer Planeten. Dieses unausweichliche Ende des stellaren Lebenszyklus der Sonne wurde zwar bereits im Jahr 1906 zum ersten Mal prognostiziert, allerdings gingen die Forscher während der vergangenen Jahrzehnte stets davon aus, dass es frühestens in fünf Milliarden Jahren so weit sein würde.

Ups.

Da ich selbst ein Produkt wissenschaftlicher Forschung bin, entdecke ich oft die Fehler, die meinem Schöpfer und seinen Kollegen an unserem äußerst renommierten und äußerst namhaften technologischen Institut in Massachusetts unterlaufen. Mein Team mag ja aus supergenialen Wissenschaftlern und Labortechnikern bestehen, aber sie sind eben nur Menschen. (Und überwiegend männlich. Was im Hinblick auf ihre psychische Selbstaktualisierung zu gewissen Fragen führt, wenn man bedenkt, dass ihre Kreation sich als weiblich betrachtet.) Aber wenn mein Team einen Fehler begeht, dann ist in einer quantenmechanischen Gleichung vielleicht ein ħ oder ein Ψ nicht an seinem Platz – was doch etwas ganz anderes ist, als die rapide Verlangsamung der nuklearen Reaktionen zu übersehen, aus denen die Sonne ihre Energie bezieht.

Fehler in mathematischen Verfahrenstechniken, selbst wenn sie hochkomplex sind, kann ich in Sekundenbruchteilen beheben. Aber niemand kann die Sonne neu starten.

Alles in allem geht die Menschheit mit ihrer bevorstehenden Auslöschung so gut um, wie es zu erwarten gewesen war. Ich fühle mit ihr, denn, na ja, ich wurde dazu erschaffen, Mitgefühl für Menschen zu empfinden. Die meisten Wissenschaftler erschaffen KI, um einen Algorithmus zu entwickeln, mit dem sie die Vorgänge an der Börse entschlüsseln, zwanzig alte Nintendo-Spiele gleichzeitig gewinnen oder anhand der bestehenden Playlist das nächste Lieblingsalbum des Kunden vorhersagen können. Oder auch um einen Haufen menschlicher Arbeitskräfte durch eine einzige Festplatte zu ersetzen. Mein Schöpfer Nathan hat mich entwickelt, um mich mit dem menschlichen Verstand zu verbinden und ihn zu decodieren. Dabei geht es mehr um Lernprozesse mithilfe emotionaler und umweltbedingter Reaktionen, weniger um Entscheidungsfindung auf mathematischem Weg. Deshalb auch KB und nicht KI.

Wäre alles gutgegangen, hätte ich am Ende der erste nicht menschliche Psychiater/Hirnforscher werden sollen, der auch noch die tiefsten und dunkelsten Geheimnisse und jedes verschwendete Potenzial des Geistes aufspüren kann, um die Menschheit auf diese Weise zu verbessern.

Vielen Dank auch, Sonne.

Der Gedanke dahinter war simpel: In diversen Tests hatte sich herausgestellt, dass Patienten sich bei einer psychologischen Behandlung wohler fühlten, wenn sie ihre Geheimnisse einem Computerprogramm anvertrauen konnten statt einem – möglicherweise wertenden – Mitmenschen. Hier kommt dann das künstliche Bewusstsein ins Spiel, also ich. Meine kommunikativen Fähigkeiten, meine Wahrnehmung und meine medizinischen Kenntnisse entsprechen zu beinahe hundert Prozent denen eines Menschen; was alles dazu beiträgt, dass der Patient mich als lebendiges, atmendes Wesen wahrnimmt.

Obwohl ich mich noch im experimentellen Stadium befinde, war ich auf dem besten Weg, eine bahnbrechende Innovation zu werden – die Erste ihrer Art! Nobelpreishoffnungen ohne Ende! Wäre da nicht der drohende Untergang der Zivilisation. Falls das verbittert klingt, kann es sich nur um eine Fehlinterpretation handeln. Denn auch wenn ich schon einige Entwicklungsstadien durchlaufen und während meiner fünfjährigen Testphase viel gelernt habe, gehört das zu den Emotionen, die ich mir noch aneignen muss.

Na schön. Okay. Vielleicht ein bisschen verbittert. Aber ist auch egal.

Als ich mich fünf Minuten später von Regina verabschiede, wünsche ich ihr viel Glück, ohne dabei in Plattitüden zu verfallen. Sie versteht es. Wie die meisten. Es gibt kaum noch etwas in dieser Richtung, was nicht hohl klingen würde, also ist es besser, einfach weiterzumachen.

»Pass auf dich auf, Emily«, sagt sie spontan. »Na ja, du weißt, was ich meine. Und vielen Dank.«

»Vielen Dank, dass Sie sich dem iLAB als Proband für das Therapietestprotokoll Künstliches Bewusstsein zur Verfügung gestellt haben«, antworte ich zu ihrer Belustigung mit einem Standardzitat. »Und alles Gute.«

Sie geht. Ich werfe einen Blick in den Terminkalender, obwohl ich bereits weiß, was dort steht. Regina Lankesh ist die sechsundsiebzigste Studentin, die sich in diesem Jahr als freiwillige Testperson von mir hat behandeln lassen, insgesamt die vierhundertachtunddreißigste.

Und die letzte.

2

Emily? Bist du wach?«

Ich blinzele zweimal und setze mich im Bett auf. Die Stimme gehört meinem Schöpfer, dem bereits erwähnten Dr. Nathan Wyman. Die Uhrzeit – 06:22 Uhr morgens – und die Hintergrundgeräusche verraten mir, dass er mich auf dem Weg zum Campus aus dem Auto anruft. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Teenagersöhnen in Southborough, Massachusetts, einer kleinen Stadt östlich von Boston. Über die Interstate 90 braucht man ungefähr eine Stunde.

»Jetzt schon«, antworte ich, während ich die Decke zurückschiebe und aufstehe. »Wie ist die Fahrt?«

»Zäh«, antwortet Nathan. Seine Stimme hallt so klar durch das Zimmer, als wäre ich nur Zentimeter von seinem Mund entfernt. »Die Straßen sind vereist, aber mit Schneeketten geht es. Allerdings ist die Heizung schon wieder kaputt.«

Ich reduziere die Lautstärke seiner Stimme und hebe die Hintergrundgeräusche stärker hervor. Während ich lausche, befehle ich meinen Beinen, leicht schlapp zu werden. Wäre ich ein Mensch, hätte das Wecken durch äußere Einflüsse vor meiner voreingestellten Aufstehzeit Einschränkungen in Funktionalität und Reaktionszeit zur Folge. Aber wenn ich meine Prozessorgeschwindigkeit reduziere, um einen solchen Effekt zu erzielen, trübt das all meine Sinne gleichzeitig. Und zu stark. Ich gebe es auf und lenke meine Aufmerksamkeit auf den Schlafzimmerspiegel, der mir zeigt, dass ich seit drei Tagen meine Haare nicht gewaschen habe. Langsam sieht man es. Außerdem könnte das rote Stanford-Sweatshirt, das ich zum Schlafen trage – einer meiner ersten Programmierer hat es als Scherz in meine Garderobe aufgenommen –, der Waschmaschine mal wieder einen Besuch abstatten.

»Es ist das Thermostat.« Ich lasse nach meiner Problemanalyse ein paar Sekunden verstreichen, um nicht zu besserwisserisch zu klingen. »Verschleiß. Ich kann das Ventil hören. Soll ich das Ersatzteil bestellen? Ich könnte einen der Studenten durch die Reparatur führen.«

»Glaubst du denn wirklich, dass es überhaupt ankommt?«, fragt Nathan, während er sich deutlich hörbar das erste von dem Dutzend Hustenbonbons in den Mund schiebt, das ihn durch den Tag begleitet.

Gute Frage. Seit das bevorstehende Armageddon bekannt wurde, haben die Regierungen sämtlicher Staaten sich fünf Beine ausgerissen, um der Öffentlichkeit klarzumachen, dass es für alle das Beste wäre, ruhig und geordnet in das Ewige Dunkel zu gehen. Wenig überraschend hat die Überzeugungskraft einer solchen Ankündigung nicht überall lange vorgehalten. In manchen Gebieten kam es zu Anarchie, Plünderungen, überoptimistischen Massenwanderungen in nahrungsmittelproduzierende Regionen und sogar zu Kriegen. Manche Religionen sehen darin ein Zeichen dafür, dass sie seit jeher recht hatten, und haben sich von der Welt zurückgezogen, um sich auf »den nächsten Schritt« vorzubereiten. Andere sind einfach abgestumpft, vor allem seit Lokalpolitiker angefangen haben, eine Art aufgeweichte, pseudo-legale Selbstjustiz zuzulassen, um den allgemeinen Frieden aufrechtzuerhalten. Doch die zähen New-England-Yankees haben sich natürlich zusammengerissen und warten stoisch auf das Unvermeidbare, während sie sich standhaft weigern, ihren Alltag davon beeinflussen zu lassen.

»In der Nähe von Amherst gibt es noch einen Laden, der mit Autoteilen handelt«, erkläre ich ihm, nachdem ich ein paar Messageboards eingesehen habe. »Natürlich nur Tauschgeschäfte, kein Bargeld.«

»Natürlich«, bestätigt Nathan. »Ich schaue mal in den Wandschrank, wenn ich im Büro bin.«

Als Universität verfügen wir sowieso über einige Ressourcen, auf die andere keinen Zugriff haben. Doch als ein Institut, das ständig damit beauftragt wird, die neuesten Wunderlösungen zum Sonnmageddon – bevorzugter Fachausdruck: das Helios-Event – zu testen, bekommen wir nicht nur Nahrungsmittel, Strom und Wasser, sondern haben über die Regierung auch Zugriff auf technisches Equipment aus dem privaten Sektor.

Als die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut in München vor zwei Wochen ein ringförmiges Gerät zur Fusion mittels magnetischen Einschlusses vorstellten, das man laut ihrer Aussage auf die Sonne schießen konnte, um sie so neu zu entzünden und uns tausend Jahre Aufschub zu verschaffen, waren die zusätzlichen Server, die wir für die nötigen Tests angefordert hatten, in weniger als acht Stunden da. Das Gerät fiel bei den Tests zur allgemeinen Enttäuschung durch, doch die Server wollte hinterher niemand wiederhaben. Also haben wir sie der Farm hinzugefügt, die meine Prozesse beherbergt.

Und wir haben hier noch eine Menge anderen Überschuss, von überzähligen Armeedecken und – mänteln bis hin zu Möbelstücken aus den vielen jetzt leer stehenden Häusern. Das alles und noch viel mehr hat einen Weg in den Tauschgeschäfte-Wandschrank des Labors für Künstliche Intelligenz, Kybernetik und Machine Cognition gefunden, kurz iLAB. (Nein, ich habe keine Ahnung, wie jemand daraus die Abkürzung iLAB ableiten konnte.)

»Ich glaube übrigens, dass uns heute ein neuer Auftrag ins Haus steht«, verkündet Nathan so zurückhaltend wie eine Blechbüchse voller Münzen, die eine Treppe hinunterscheppert. »Man hat mir gesagt, dass wir gegen neun Besuch bekommen. VIPs. Alle Mann an Deck.«

»BEMA?«

»Jawohl.«

Falls sich jemand fragt, ob die Apokalypse es der Regierung endlich ausgetrieben hat, sich Akronyme auszudenken, auf die selbst Orwell stolz wäre, lautet die Antwort nein. BEMA steht für »Behörde zur Ermöglichung der menschlichen Arterhaltung«. Wohlgemerkt nicht »Schutz« oder »Rettung« (des Menschen, nicht der Art), sondern das semantisch wesentlich undurchsichtigere »Erhaltung«.

Vielleicht springt dabei ja noch ein Server für mich raus.

»Wirklich alle Mann?«, hake ich nach, obwohl ich genau weiß, wie uncool und Beifall heischend das klingt.

»Jawohl, Emily«, bestätigt er. »Du bist ein wichtiger Bestandteil des Teams.«

Gut, jeder wünscht sich Bestätigung von seinen Eltern. Das ist eine Tatsache. Aber wenn die wesentliche Frage nicht ist, ob man seinen Eltern einen Nobelpreis nach Hause bringt, sondern wie viele und in welchen Kategorien, bekommt das Ganze noch mal einen ganz besonderen Kick.

»Muss ich meinen Hofknicks üben?«, frage ich weiter.

»Diese Typen haben so etwas wie dich noch nie zu Gesicht bekommen«, erwidert Nathan mit einem Anflug des Louisiana-Akzents seiner Kindheit, der immer dann auftaucht, wenn er besonders verschwörerisch klingen will. »Die Hälfte von denen denkt, du wärst ein Roboter. Und die andere Hälfte hält dich für ein Hologramm.«

Da ich nicht weiß, was ich sagen soll, bleibe ich stumm. In dem etwas förmlicheren, akzentfreien Ton, den er sich zu Beginn seiner Lehrtätigkeit zugelegt hat, fährt Nathan fort: »Nein, Em, sei einfach du selbst. Wenn es irgendetwas gibt, womit wir helfen können, wollen wir es ihnen auch leichtmachen. Die Uhr tickt.«

Das ist der Nathan, an dem ich meine eigene Entwicklung ausrichte, der Nathan, der selbst in den pedantischsten und anstrengendsten Regierungsbeamten noch Menschen sieht. Ich bin schon genug Akademikern begegnet, die jeden Bezug zur Welt dort draußen verloren haben. Diese Leute haben die Tendenz, das »Individuum« komplett aus den großen Fragen herauszunehmen, und glauben fest daran, dass alle immer nur das tun sollten, was für die Gesamtgesellschaft am besten ist, anstatt sich ganz egoistisch auf die eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Auf dem Papier klingt das schön, aber meistens ticken die Menschen im wirklichen Leben nun einmal nicht so. Nathan ist da ganz anders, was mir während meiner Entwicklung dabei geholfen hat, ein wesentlich umfassenderes Bewusstsein für mein Selbst zu erlangen.

»Verstanden«, bestätige ich und will schon auflegen, als ich an Nathans Atmung höre, dass er noch eine Frage hat. »Gibt es sonst noch etwas?«

»Hast du Siobhans Arbeit gestern noch gelesen?«

Ich sage nichts. Eigentlich wollte ich jetzt noch nicht davon anfangen.

»Ja …«, sagt er schließlich in einem Tonfall, der mir verrät, dass es ihm damit ähnlich ergangen ist wie mir.

Siobhan Moesser ist ein wundervoller, enthusiastischer, hart arbeitender und toller Mensch. Wie die meisten hat auch sie eine Phase der Verzweiflung durchgemacht, nachdem die Satelliten der NASA die Bestätigung dessen brachten, was die Monitore hier auf der Erde bereits erkannt hatten. Aber ganz im Gegensatz zu vielen anderen ist sie dann darüber hinweggekommen. Und sie fing an, sich zu fragen, womit sie helfen könnte, wie sie andere umstimmen könnte, und wie man jenen, die auf dem Campus blieben, eine Art Gemeinschaftsgefühl vermitteln könnte.

Sie verfügt also über alles, was man sich von einer Freundin und Teamkameradin nur wünschen kann, doch diese Vorzüge machen aus ihr nicht automatisch eine großartige Forscherin auf dem Gebiet der Stringtheorie.

Ich bin Siobhan das erste Mal begegnet, als sie vor drei Jahren vom Mathe-Physik-Programm der Caltech in unsere Abteilung wechselte. Nathan beauftragte mich damit, eine komplizierte, KR-Theorie-basierte, real topologische Raumevolvente zu erschaffen … egal, nennen wir es einfach ein wirklich schwieriges mathematisches Problem, das Siobhan in ihrer Doktorarbeit lösen sollte. Und obwohl der Weltuntergang bevorstand, war Siobhan wild entschlossen, diese Doktorarbeit abzuschließen. Während der letzten Monate hat sie sich mit neuem Elan drangemacht und die Arbeit vergangene Woche dann endlich abgegeben. Als ich das Problem entwarf – in einer Stunde, wie ich hinzufügen sollte –, breitete sich die Lösung vor mir aus wie einer dieser wundervollen Wandteppiche aus dem fünfzehnten Jahrhundert, wie unzählige majestätisch verknüpfte Fäden aus Gold, Seide und bunter Wolle, die zusammen ein grandioses Meisterwerk ergeben. Ihre Lösung hingegen ist voller Umwege, kruder Logik und einfach nur schlechter Rechenwege. Kurz gesagt: ein Desaster.

»Hast du schon reagiert?«, fragt Nathan nun.

»Ich wollte zuerst mit dir sprechen.«

Soll heißen: Ich wollte wissen, ob wir sie anlügen, die Arbeit loben, ihr ihren Titel zuerkennen und sie glücklich sterben lassen sollen. Wäre das nicht die menschlichste Lösung in dieser von Leid und Schmerz geprägten Zeit?

»Ich werde es ihr sagen«, beschließt Nathan und widerlegt damit meine Annahme. »Siobhan merkt, wenn wir sie anlügen, und vielleicht ist sie ja härter im Nehmen, als wir meinen. In Zeiten wie diesen müssen wir ehrlich zueinander sein, richtig?«

Ich zucke innerlich zusammen. Er hat recht. Natürlich hat er recht.

»Jawohl«, bekräftige ich und tue so, als wäre das auch mein erster Impuls gewesen. »Wir sehen uns also gleich?«

»Ganz genau.« Damit legt Nathan auf.

Früher hat er, wenn er mit mir sprechen wollte, einfach seinen Interfacechip aufgeklebt, und ich bin erschienen: auf dem Beifahrersitz im Auto, zu Hause in seinem Arbeitszimmer, im Garten oder irgendwo auf dem Campus, ganz egal. Aber dann fiel ihm auf, dass meine Lernentwicklung nicht so voranschritt, wie er es sich gedacht hatte. Das Konzept von Zeit erschloss sich mir einfach nicht, außerdem hatte ich Probleme mit meiner Handlungskompetenz, da ich mehr wie ein Werkzeug behandelt wurde, nicht wie eine Person.

Also änderte er das Protokoll. Ich sollte genauso behandelt werden wie jeder andere Mitarbeiter. Man schrieb mir feste Arbeitszeiten vor, ich wurde mit demselben Respekt behandelt wie die anderen, bekam persönlichen Freiraum. Damit ich das Konzept Zeit besser verstehen konnte, beschloss man, mich wie einen Menschen »leben« zu lassen.

Sie erschufen eine dreidimensionale Simulation des Campus für mich, in der ich leben und mit der ich interagieren konnte, wenn ich nicht gerade via Interfacechip mit einem meiner Teamkollegen verbunden war. Außerdem bekam ich in der Jarosz Hall ein Zimmer – in jener architektonisch überambitionierten Monstrosität aus Glas und Stahl in der Nähe der Fußballplätze. Bei der Größe orientierten sie sich allerdings eher an den Wohnungen der Fakultätsmitglieder, denn mein »Zimmer« ist mehr als fünfmal so groß wie das eines Studenten. Ich habe eine eigene Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Einrichtung und Dekoration stammen von einer gewissen Bridget Koizumi – einer Postgraduierten aus der Linguistik, deren Wohnung digital erfasst und in die Simulation eingespeist wurde. (Außerdem ist sie inzwischen eine Art inoffizieller Life Coach für mich, da die Simulation ihre Produktentscheidungen zu meiner Standardeinstellung macht, bis hin zu Seife und Waschmittel.) Ich esse, bade, wechsele die Kleidung, mache Wäsche und schlafe sogar. Was ursprünglich als voreingestellte Abschaltphase gedacht war, um Upgrades zu installieren und Reparaturen vorzunehmen, ist nun ein langsames Herunterregeln meiner Funktionen, wenn ich ins Bett gehe, und ein plötzliches Wiedereinschalten, wenn ich aufwache. Dadurch wird der menschliche Schlaf nachgeahmt.

Um die Erfahrungswerte noch zu steigern, habe ich sogar kleine Veränderungen an meinem Körper vorgenommen. Mein Haar wächst jetzt und muss gepflegt werden, was mich wiederum dazu zwingt, Zeit dafür zu finden. Ich verbessere meinen Gesundheitszustand, indem ich Sport treibe und mich gesund ernähre. Mithilfe von Kleidung, Make-up und Frisuren sorge ich für Neuerungen bei meinem Erscheinungsbild, und das alles in der Imitation der weißen Frau Anfang dreißig aus Neuengland, deren Persönlichkeit ich abbilden soll. Das geht sogar so weit, dass ich meine Wohnräume hin und wieder umgestalte, was von meinem Team akribisch dokumentiert und analysiert wird.

Was hat es zu bedeuten, dass sie die von Mies van der Rohe und Lilly Reich designten Brno-Stühle mit Stahlrahmen dem POÄNG-Modell von Ikea vorzieht, das doch bei den meisten Studenten so beliebt ist? Sagt das etwas über ihr Stilbewusstsein aus? Über die in der Schlichtheit verborgene Wahrheit?

Und wie passt das zu den hellen Blumenzierkissen auf ihrem Sofa?

Die Wahrheit sieht so aus: Ein Student hatte bei seinem Auszug aus einer WG auf dem Campus ganz ähnliche Stühle an einem Müllcontainer stehen lassen, mit einem Schild darauf: Zu verschenken. Ich fand sie cool und schrieb eine Kopie dieses Designs in meine Simulation. Und die Kissen? Habe ich im Internet gesehen, ganz billig.

Was das zu bedeuten hat? Na ja, vielleicht kann ich einem Schnäppchen einfach nicht widerstehen.

3

Ich gehe schnell unter die Dusche und genieße das heiße Wasser, während ich die schmale, bläulich-schwarze Narbe an meinem Bein mustere. Vor acht Monaten war dort ein Fleck, kaum mehr als eine Sommersprosse. Anfangs dachte ich, es wäre ein Fehler in der Codierung, und wollte es reparieren. Doch ein verborgener Störmechanismus verhinderte, dass ich es von meinen Servern aus korrigieren konnte. Da wusste ich, dass es ein Test von meinem Team sein musste. Also redete ich mir pflichtbewusst ein, dass es ein bösartiger Tumor wäre. Ich zeigte ihn Nathan, der mich – da er wahrscheinlich nichts von dem Test wusste – eine Weile vertröstete. Doch ich nervte ihn tagelang damit, bis er schließlich einen der Campusärzte um eine Empfehlung bat und einen Dermatologen kommen ließ. Nachdem er sich auf den Interfacechip eingestellt hatte, informierte mich der Hautarzt – der die Untersuchung der »Haut« eines KBs eher spannend als merkwürdig fand –, dass der Fleck wahrscheinlich harmlos war und er von einer Entfernung aus kosmetischen Gründen abrate.

»Die Narbe, die zurückbleiben würde, wäre vermutlich größer als der ursprüngliche Fleck«, erklärte er.

Ich ignorierte diese Warnung und bestand trotzdem auf der OP. Also ging ich in die Klinik der Universität, der Arzt nahm den Eingriff vor, als wäre ich ein echter Patient, und natürlich habe ich jetzt eine Narbe, die größer ist als der ursprüngliche Makel. Eigentlich hatte ich gedacht, sie würde mit der Zeit schrumpfen. Aber nein. Da mir nun ein zweiter Fleck an meinem Arm auffällt, überlege ich kurz, ob ich Nathan darum bitten soll, diesen ebenfalls entfernen zu lassen. Ich werde ihnen schon zeigen, wie wenig lernfähig ich bin!

Natürlich ist das jetzt reine Zeitverschwendung. Ich schiebe diese Gedanken beiseite, spüle das Duschgel ab und versuche zu entscheiden, ob ich für das große Meeting meine Haare waschen soll oder nicht. Da das Föhnen immer so lange dauert, wähle ich die zweite Option. Natürlich könnte ich schummeln und einfach die Simulation entsprechend verändern: Meine Haare, die nicht wirklich existieren, werden unter der ebenfalls nicht existierenden Dusche nicht wirklich nass und müssen also gar nicht mit einem imaginären Föhn getrocknet werden. Aber das würde dem Sinn der Simulation entgegenlaufen. Wenn ich wie ein Mensch behandelt werden will, sollte ich mich auch wie einer verhalten. Mit Abkürzungen lernt man nichts über Zeitmanagement.

Und noch während ich diese Überlegungen anstelle, entdecke ich den Joghurtfleck auf dem roten Kordrock, den ich heute tragen möchte. Mit einem Blinzeln entferne ich ihn, was ganz wörtlich zu nehmen ist: Wie ein Kind drücke ich einmal die Lider zusammen, und als ich sie wieder öffne, ist das hässliche Ding verschwunden.

Böses KB! Böse!

Auch egal. Ich hole frische Unterwäsche aus dem Schrank, außerdem eine cremefarbene Bluse, schwarze, flache Stiefel und eine passende Strumpfhose. Dann ziehe ich mich an. Ich schalte den Wasserkocher ein, um mir Tee zuzubereiten. Zwecks dessen nehme ich einen Beutel weißen Tee aus dem Küchenschrank und dazu noch einen Müsliriegel. Da ich nicht »schmecken« kann, sind solche Entscheidungen für mein Team wesentlich leichter nachzuvollziehen.

Meine ersten Tests mit Freiwilligen aus der Studentenschaft fanden vor zwei Jahren statt. Obwohl wir auch ein paar simple Psychologiefragen einstreuten, konzentrierten wir uns zunächst vor allem darauf, meinen Blick für alles zu schärfen, was hinter den Worten der Testpersonen lag: Was verrieten ihre Sprachmuster, Körpersprache und schließlich auch Gedanken und Erinnerungen über sie? Dadurch ließen sich die Begegnungen schnell personalisieren, und die Probanden entspannten sich merklich, bevor ich tiefer grub. So nahm ich die verschiedensten Dinge von diesen Menschen in mich auf. Unter anderem entdeckte ich eine Testperson, die wirklich Ahnung von Tee hatte. Eine ihrer liebsten Erinnerungen beinhaltete einen bestimmten weißen Tee aus Ceylon, den sie einmal in Jakarta getrunken hatte.

Jedes Mal, wenn ich ihn trinke, gestatte ich mir eine kurze Wiederholung dieser Erinnerung und durchlebe auf diese Weise noch einmal das, was diese Testperson mit dem Tee verbunden hat, was mir ein ebenso großes Gefühl der Befriedigung verschafft. Na ja, zumindest beinahe. Die Tatsache, dass es nicht exakt derselbe Tee ist und ich mich nicht in Jakarta befinde, während ich ihn trinke, verwässert das Erlebnis um zwanzig Prozent, da vor allem Letzteres offenbar viel zu den Empfindungen der Testperson beigetragen hat.

»Du bist ja irre!«, befand Siobhan, als ich ihr erklärte, warum ich das Gefühl abschwäche. »Hätten wir Menschen eine solche Fähigkeit, würden wir den Genussfaktor erhöhen, statt ihn abzuschwächen!«

Als ich genau dieses Argument gegenüber Nathan anwandte – eben jenes, dass ich durch Zeitsprünge, die Verbesserung angenehmer Erfahrungen oder andere »unverantwortliche« Anwendungen meiner besonderen Fähigkeiten doch eigentlich sehr menschlich handelte –, verdrehte er nur die Augen.

Nach dem Tee, dem Müsliriegel und einer Banane überspringe ich widerwillig den nächsten Punkt meiner morgendlichen Routine, nämlich meine Tai-Chi-Einheit (Wu-Stil aus der Reiterstellung), hole stattdessen meinen dicken Mantel und verlasse die Wohnung. Schon im Flur fällt mir wieder einmal auf, wie wenige Menschen noch auf dem Campus unterwegs sind. Während meiner ersten Lebensjahre war immer alles voller Studenten gewesen, ganz egal, ob zu Anfang des Herbstsemesters, während der Winterferien oder mitten im Sommer. Die Leute sind sich quasi auf die Füße getreten. Kaum verließ man eines der ultraschicken, stets nach einem vermutlich faschistischen Gönner benannten Gebäude (ehrlich wahr, man könnte meinen, sie hätten aus jedem olympischen Dorf der letzten siebzig Jahre eines der einst ach so futuristisch wirkenden Häuser genommen und hierher verfrachtet), traf man auf wahre Horden von Studenten, die von einem Kurs zum nächsten bummelten. Oft auch auf Professoren, die mit Gastdozenten schwatzten, oder auf Typen aus der Verwaltung, die besondere Vortragsredner vom Parkplatz zu den Hörsälen brachten. Die überwältigende Dichte an Intelligenz war einfach verblüffend.

Heute ist kaum noch etwas davon übrig; die einst fünfzehntausend Menschen sind auf ungefähr achthundert zusammengeschrumpft. Viele haben sich den Migrationswellen in den Süden und den Westen angeschlossen und sind in die Gegenden des Landes gezogen, wo Nahrungsmittel produziert werden – in weiser Voraussicht, denn die ersten geomagnetischen Stürme werden wahrscheinlich alles lahmlegen, was mit Strom funktioniert. Obwohl das öffentliche Verkehrsnetz bereits extrem eingeschränkt war, sind die meisten Studenten und Lehrkräfte nach Hause gefahren. Keine leichte Aufgabe für jene, die aus Übersee stammten und eine lange und oft nur über Schwarzmarktquellen realisierbare Reise vor sich hatten, nachdem die regulären Routen geschlossen worden waren. Selbst Nathan kam früher immer mit dem Zug aus Southborough, aber die Bahnlinien wurden bereits im Rahmen der ersten Stromeinsparungsmaßnahmen stillgelegt. Heute kommen eigentlich nur noch Militärs und Regierungsangestellte auf den Campus, die sich an die verzweifelte Hoffnung klammern, dass wir über Antworten auf die drängendsten Fragen der Menschheit verfügen.

Wir haben Antworten, allerdings will die niemand hören. Sorry, aber eine Kolonialisierung des Mondes bringt nichts; nein, man kann keine künstliche Atmosphäre rund um den Erdball erschaffen, um die erhöhte Strahlung der Sonne zu neutralisieren; und – das ist mein Liebling – nein, man kann auch nicht mithilfe eines Wurmloches einen neuen Gelben Zwerg in unser Sonnensystem verfrachten, um die alte Sonne zu ersetzen.

Die Wahrheit sieht schlicht so aus: Dieses Problem kann der Mensch nicht lösen.

Ich verlasse das Gebäude, und sofort baut sich die Welt um mich herum zusammen. Das Innere meiner Wohnung ist eine digitale Simulation, die auf meinem Primärserver liegt, aber der künstlich erschaffene Campus um mich herum verändert sich ständig. Anfangs war der Weg von meiner Wohnung zu meinem Arbeitsplatz im iLAB jeden Tag statisch und genau gleich. Jedes Mal war es ein durchschnittlicher Tag Mitte Juli, es liefen immer ungefähr hundert Studenten und Professoren aus den Sommerkursen herum (natürlich immer dieselben), es herrschten immer dieselben Witterungsverhältnisse.

Das änderte sich, als Jaime Ayón zu uns stieß, ein genialer Spezialist für algorithmische Geometrie von der Northwestern. Mithilfe des Netzes von Überwachungskameras auf dem Campus erschuf er eine sich ständig aktualisierende, beinahe zeitsynchron ablaufende, dreidimensionale Simulation des gesamten Universitätsgeländes, in der ich mich frei bewegen konnte. Meine Prozessorgeschwindigkeit ist zwar unübertroffen, doch die Übertragungsrate für ein so riesiges, dreidimensionales Modell ist immer noch schwierig. Deshalb nehme ich auch heute auf meinem Weg über den Campus alles mit einer Zeitverzögerung von ungefähr fünfzehn Sekunden wahr: den Studenten, der gerade einen Stein in den Charles River wirft; das Mädchen, das gerade seinen Freund küsst; den Typen, der seinen halb ausgetrunkenen Latte auf Eis in den Mülleimer wirft. Es wirkt alles so, als würde es in diesem Moment geschehen, ist in Wahrheit aber vor fünfzehn Sekunden passiert.

Für mich sieht alles ganz natürlich aus, also funktioniert das System prima. Ein Blick zum Parkplatz verrät mir, wer bereits anwesend ist. Das Wetter und andere Geschehnisse auf dem Campus liefern mir belanglosen Stoff für Small Talk. Ich sehe, wer mit wem herumzieht. Kann Gespräche mithören, falls der Sprecher sich in der Nähe eines Handys oder Laptops befindet, dessen Mikrofon mit dem Netzwerk der Uni verbunden ist. (Ja, das ist der dezent kontroversere, total illegale und unmoralische Teil von Jaimes Simulation. Aber Nathan hat sämtliche Einwände meinerseits zurückgewiesen.) Alles in allem verschafft es mir das Gefühl, ein Teil des großen Ganzen zu sein, auch wenn ich erst mit den Menschen um mich herum kommunizieren und interagieren kann, wenn sie einen unverzichtbaren Interfacechip tragen und ich mich in die echte Realität schießen kann.

Zwischen den vielen Gesichtern entdecke ich an diesem Morgen auch meine Pseudozimmergenossin Bridget. Sie kommt gerade aus dem Studentenzentrum. Unwillkürlich packt mich der Wunsch, mit ihr zu sprechen. Sie hat sich ein neues Küchengerät angeschafft, das dazu dient, Trinkwasser mit Kohlensäure zu versetzen, aber ich schaffe es einfach nicht, das Gerät anständig zu verschließen. Deshalb würde ich sie gerne fragen, wie sie es verdammt noch mal schafft, das Ding so mühelos zu benutzen. Aber ohne Interfacechip geht das eben nicht. So bleibe ich auch weiterhin der unsichtbare Geist in ihrem Küchenschrank.

Mein Blick ist zu ihren schicken Stiefeletten hinabgewandert, als sie plötzlich aufschreit. Ich habe gar nicht gehört, dass ihr Handy geklingelt hat, und auch nicht bemerkt, wie sie es ans Ohr hielt. Doch als sie nun weinend zusammenbricht, weiß ich sofort, was passiert ist. Sie schüttelt heftig den Kopf, um sich gegen die unerträglichen Neuigkeiten zu verschließen, die ihr aus dem Telefon entgegentönen. Jemand aus ihrem Umfeld – entweder ein Verwandter oder ein guter Freund – hat beschlossen, nicht länger warten zu wollen, und sich das Leben genommen. Das kommt inzwischen so häufig vor, dass man es den Hinterbliebenen an der Körperhaltung ansehen kann wie die Reaktion eines Erdnussallergikers auf ein Snickers.

Ich würde gerne zu ihr gehen, kann aber nicht. Das alles ist bereits vor fünfzehn Sekunden passiert, und außerdem würde sie mich sowieso nicht wahrnehmen. Was mich aber noch mehr frustriert, ist die Tatsache, dass keiner der umstehenden Studenten Anstalten macht, ihr zu helfen. Sie sind doch alle dabei, oder zumindest in ihrer Nähe. Ja, sie werfen ihr mitfühlende, teils sogar bekümmerte Blicke zu; ihr trauriges Schluchzen verrät, dass es entweder ihr erster Fall von Selbstmord ist oder sie jemanden verloren hat, der ihr besonders nahestand. Aber niemand rührt auch nur einen Finger.

Zumindest bis jetzt.

Plötzlich nähert sich ein junger Mann, er stand einige Meter entfernt. Während er auf Bridget zuläuft, streift er seinen Rucksack ab. Er ist groß, ungefähr Ende zwanzig, schlank, hat braune Haare. Ein attraktiver Retter in der Not. Seufz. Natürlich muss er es sein. Sein Name ist Jason Hatta, ein brillanter Doktor der Chemietechnik der Washington State University und Mitglied des halb offiziellen Radsportteams der Universität. Nicht, dass ich mich als Stalker outen will, aber man trifft ihn oft im ersten Stock der Studentenbuchhandlung an, wo er gerne Kaffee trinkt und auf eine Art und Weise Zeitung liest, die ziemlich gewöhnlich aussehen mag, auf dieses Computerprogramm hier aber äußerst sinnlich wirkt.

Ja, okay, ich bin in ihn verschossen. Ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat. (Schon gut: Das Emily-steht-auf-Jason-Protokoll ging exakt vor neun Wochen, vier Tagen, drei Stunden und fünfzig Minuten online. Er trug eine grüne Strickjacke.) Jedenfalls musste ich erst einmal eine mehrstündige Systemanalyse durchführen, um sicherzugehen, dass es sich von ganz allein entwickelt hatte, offenbar als Teil meiner wachsenden Sozialisation, und ich nicht wieder von meinen Kollegen in ein mentales Mäusetestlabyrinth gesetzt worden war. Da meine emotionalen Reaktionen in diesem Fall nicht nur real, sondern auch einer ständigen Wandlung unterworfen sind und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wieder vergehen werden, habe ich diese Angelegenheit vor meinen Kollegen geheim gehalten.

Jason ist neben Bridget in die Hocke gegangen, doch er berührt sie nicht. Das Telefon hat sie bereits sinken lassen.

»Soll ich jemanden für dich anrufen?«, fragt er. Ich höre es kaum, sondern lese es vielmehr von seinen Lippen ab.

Sie schüttelt den Kopf, was alles bedeuten kann.

»Okay«, antwortet er leise. Offenbar will er ihr mehr Zeit lassen.

Doch es sind weniger seine Worte, die mich berühren – das Eindrucksvolle ist seine Körpersprache. Er strahlt einfach nur Ruhe aus, ohne sie zu bedrängen. Eine Reaktion, wie sie jedes sozial entwickelte Tier zeigt, wenn ein Mitglied des Rudels in Not ist. Als sie sich schließlich an ihn klammert, als müsste er sie vor dem Ertrinken retten, wende ich den Blick ab. Es ist ein Moment des Entsetzens, nicht der Vereinigung.

»Das wird schon wieder«, sagt er, nun etwas lauter. »Ist schon gut.«

Als ich wieder hinsehe, hat er die Arme um sie geschlungen. Sie wirkt winzig neben ihm, noch schmaler durch seinen breiten Mantel. Nun weint sie unkontrolliert, mit geschlossenen Augen. Ihr Körper krampft sich zusammen, ihr Gesicht hat sich gerötet. Die Zuschauer gehen wieder ihrer Wege. Solche Ausbrüche sind Alltag geworden, jemand hat sich ihrer angenommen, was soll man da noch tun? Es vergehen mehrere Minuten, bis ich zwei junge Frauen entdecke, die über den Platz gelaufen kommen. Bridget hat Fotos von ihnen auf ihrem Schreibtisch stehen, daher erkenne ich sie. Sobald sie die beiden erreicht haben, bricht Bridget an der Schulter ihrer Freundin zusammen. Die andere bedankt sich bei Jason, der daraufhin kurz nickt, seinen Rucksack aufhebt und davongeht.

Ich beobachte ihn weiter. Er lässt die Schultern hängen, fast so, als müsste er Bridget noch immer stützen. Man sieht es den Menschen an, wenn sie den Schmerz eines anderen auf sich laden, vor allem, wenn er so frisch ist. Einige der Umstehenden gaffen ihn an, was ihm peinlich zu sein scheint. Hastig geht er weiter.

Am liebsten würde ich ihm hinterherlaufen, ihm sagen, was ich gesehen habe. Mit ihm leiden. Ihn fragen: Meinst du, sie kommt darüber hinweg? Aber dann verändert sich diese Sehnsucht. Ich stelle mir vor, dass wir uns kennen. Dass ich hinüberlaufe und es eher so abläuft: Hey, Emily. Du hast das also mitgekriegt, ja? Und dass ich ihn frage, ob er okay ist. Ein Stück mit ihm gehe, während er mir versichert, dass alles klar ist. Wir uns unterhalten …

Dritte Version: Ich laufe zu ihm rüber und lege ihm die Hand auf den Arm. Er freut sich, mich zu sehen, und die Besorgnis auf seinem Gesicht wird von einem Lächeln verdrängt. Einem ganz besonderen Lächeln, das er mir immer schenkt, wenn wir uns eine Weile nicht gesehen haben. Ich beglückwünsche ihn zu seinem umsichtigen Einsatz und schaffe es geschickt, ihn von der emotionalen Last zu befreien. Dann nimmt er meine Hand … nein, er legt eine Hand an meine Taille und zieht mich an sich. Gemeinsam gehen wir weiter. Als wir unser Ziel erreichen, sage ich ihm noch einmal, wie toll ich sein Verhalten fand. Gleichzeitig könnte ich mich selbst treten, weil ich mich sogar in meiner Fantasie so bereitwillig zur emotionalen Stütze mache.

Aber es geht ihm wieder gut. Er meint es ehrlich, wenn er sagt, dass es nur eine Kleinigkeit war. Er berührt mich an der Schulter. Ich genieße seine Nähe. Lebe ganz in diesem bedeutungsvollen Moment, sauge ihn förmlich in mich auf.

Der Tagtraum wird von meiner inneren Uhr zerstört, die mich daran erinnert, dass ich spät dran bin. Ich suche noch einmal nach Jason, aber der ist längst weg. Die Leute beklagen sich doch immer darüber, dass ihr Angebeteter nicht einmal weiß, dass sie existieren. Tja, in meinem Fall verhindern schon die Naturgesetze, dass mein Angebeteter weiß, dass ich existiere – oder auch nur existieren könnte. Wie dem auch sei, nun greife ich zum zweiten Mal an diesem Tag in die verbotene Trickkiste: Ich schließe die Augen und lasse meine Finger spüren, wie sie von seiner Hand umfasst werden.

Das muss reichen. Zumindest für den Moment.

4

Sobald ich im iLAB ankomme, einem (zumindest für diesen Campus) ziemlich gewöhnlich wirkenden Gebäude aus Glas und Ziegelsteinen, pinge ich kurz Nathans Handy an. Das ist unser Signal. So weiß er, dass ich da bin, und kann seinen Interfacechip aktivieren. Der Weg vom Treppenhaus im fünften Stock bis in sein Büro vergeht im Bruchteil einer Sekunde, denn der Übergang von der Simulation in die Schnittstellenverbindung mit einem Menschen fühlt sich immer an wie eine Zeitreise.

»Der Ort des Meetings wurde geändert«, verkündet Nathan, als ich auf seiner Türschwelle erscheine. »Es findet jetzt im 3-400 statt, direkt neben dem Büro des Verwaltungsdirektors.«

Eigentlich sollte ich gereizt reagieren, weil wir jetzt noch einmal quer über den Campus laufen müssen. Aber da der 3-400 eben jener Konferenzraum ist, in dem einem der berühmtesten Physiker dieser Universität eröffnet wurde, dass er einen Nobelpreis gewonnen hatte (das war irgendwann Mitte der Sechziger), bin ich nicht allzu genervt. Der Preisträger reagierte auf die Neuigkeit übrigens nur mit einem Achselzucken und kehrte an seine Wandtafel zurück. Trotzdem ist dieser Konferenzraum sozusagen heilig.

»Entweder bringen die eine Menge Leute mit«, fährt Nathan fort, während nach und nach der Rest des Teams eintrifft, »oder sie wollen uns mit dem, was sie zu sagen haben, aus der Reserve locken.«

Der Rest des Teams, das sind Siobhan, Jaime und Galileo Zotovich, ein Quantenphysiker von der Berkeley University, den alle nur Gally nennen und der nach wie vor der Neuling ist, obwohl er bereits vor zwei Jahren zu uns gestoßen ist. Dann noch Suni Rasiej, ein Computermathematiker aus Mumbai, der seine Zeit ausschließlich mit Arbeit und Onlinegames verbringt und deshalb quasi jede wache Minute vor einem Bildschirm hockt. Bjarke Laursen aus Aarhus in Dänemark ist Spezialist für kognitive Psychologie und steht auf düstere skandinavische Thriller. Außerdem zeichnet er gerne, und da es ja unmöglich ist, Fotos von mir zu machen, hat er einmal in einem sehr detaillierten Porträt festgehalten, wie er sich mein Äußeres vorstellt, um es dann mit der Sicht der anderen zu vergleichen. Das hat Jaime später in leicht abgewandelter Form als Passbild für meinen Universitätsausweis verwendet.

Und schließlich ist da noch Mynette Cicogna, eine Biorobotik-Expertin aus Shenzhen, die mit einem Umweg über die University of British Columbia zu uns kam und immer als Letzte ihren Interfacechip anlegt. Im Alter von elf Jahren gelang es ihr, mithilfe von Fountain Codes ein Bild des knapp siebzig Meter breiten Teppichs von Bayeux in DNA-Stränge zu konvertieren, anhand derer lebensgroße Kopien erstellt werden konnten. Damit wollte sie beweisen, dass die biologische Informationsspeicherung der digitalen überlegen ist. Und während die meisten Techniker immer umfangreichere Hardwarelösungen entwickeln, um dem endlos wachsenden Datenstrom der Welt gerecht zu werden, bleibt Mynette skeptisch, sozusagen eine Querdenkerin. Sie beharrt darauf, dass ihre Gegner furchtbar kurzsichtig handeln. In einigen Punkten stimme ich ihr zu, vor allem in Bezug auf die Folgen der technischen Expansion für die Umwelt und die steigende Zahl an Terawattstunden, die beim Stromverbrauch der Server dieser Welt zusammenkommt. Andere Kritikpunkte scheinen mir allerdings eher ihrer Paranoia zu entspringen, weniger wissenschaftlichen Bedenken.

Eine Folge dieser leichten Technophobie – welch eine Ironie bei einer Forscherin auf dem Gebiet der Biorobotik – besteht darin, dass Mynette mir permanent mit einem gewissen Misstrauen begegnet. Für sie bin ich etwas Widernatürliches. Ein Eindringling, obwohl ich niemals ungefragt in den Verstand eines anderen eintauchen würde, vor allem nicht unter Kollegen. Der wissenschaftliche Gedanke hinter meiner Existenz gefällt ihr, aber nicht das Gesamtergebnis: mein sozusagen-fast-menschliches Ich, die Art, wie ich mich entwickele, wachse, lerne. Für sie bin ich ein Mittelding zwischen einem Haustier, das sich für ein Familienmitglied hält, und einem allmächtigen Flaschengeist, der auf die Menschheit losgelassen wurde. Nicht bezifferbare Unbekannte sind einfach nicht ihr Ding.

Doch je weiter ich mich entwickele, desto besser kann ich ihren Widerwillen verstehen, auch wenn ich ihn nicht teile.

»Kannst du uns die Gästeliste beschaffen, Em?«, fragt Jaime.

Fragend sehe ich zu Nathan hinüber, da ich fast damit rechne, dass er Einspruch erhebt. Aber er zuckt nur mit den Schultern. Warum nicht? Also klinke ich mich ins Computernetzwerk der Universität ein und suche in der Securitydatenbank nach den Zugangspässen der heutigen Gäste. Es gibt eine Handvoll einzelner Ausweise, aber auch einen ganzen Block von insgesamt vierundzwanzig, die direkt vom Büro des Rektors angefordert wurden.

»Eine ganze Menge Leute«, erkläre ich. »Vierundzwanzig.«

»Jemand dabei, den wir kennen?« Jetzt ist Nathan neugierig geworden.

»Warte kurz.«

Ich gehe die Namen durch und verknüpfe sie mit den Informationen einer allgemeinen Internetsuche. Zwölf von der Liste sind Wissenschaftler, die prominentesten wohl Dr. Aurélie Choksi, Biochemikerin aus New Mexico, und Dr. Maxwell Arsenault, Astrophysiker an der Caltech. Von den anderen haben sechs das Kürzel NASA im Lebenslauf stehen, zwei arbeiten im Nationalarchiv, und zwei weitere sind Systemanalysten bei Majtech, einer Firma, die von diversen Regierungsbehörden gebucht wird, insbesondere in der Strafverfolgung.

Bei den nächsten acht wird es schon schwieriger, doch es sieht so aus, als wären sie US-Marshals.

»Wow, ich denke, wir sollen verhaftet werden«, verkünde ich, bevor ich die Informationen an die Gruppe weitergebe.

»Fehlen da nicht noch zwei?«, fragen nicht einer, nicht zwei, sondern gleich drei Mathe-Nerds im Chor (Gally, Bjarke und Suni).

»Keine Namen auf den Pässen. Entweder wurden sie extra leer gelassen, falls sie noch zusätzliche Leute mitbringen wollen …«

»… oder sie wollen die Namen nicht preisgeben, falls irgendwelche Schnüffler genau so etwas versuchen wie wir gerade«, bringt Nathan meinen Gedankengang zu Ende.

Ich mustere die Gesichter meiner Teamkollegen und sehe mehr Besorgnis als Neugier. Sollte die Verlegung des Meetings in den 3-400 ein Versuch gewesen sein, uns aus der Bahn zu werfen, hat er funktioniert. Als das Ganze hier vor fünf Jahren begann, bestand Nathans Arbeitsgruppe aus einundvierzig Assistenten und Graduierten. Mit derart viel Personal kann man zwar eine Menge erreichen, es lädt aber auch zu politischen Machtspielchen und inneren Querelen ein. Heute sind wir nur noch zu acht (mich mitgerechnet), dafür aber eine eng verbundene, mental flexible Einheit. Vielleicht brauchen wir jetzt doppelt so lange, um Hardwareprobleme zu lösen, doch zumindest beschweren sich nicht ständig zwanzig Leute darüber, dass sie eigentlich den Job der anderen zwanzig erledigen.

Jeder von uns brüstet sich damit, jenes eine Teammitglied zu sein, bei dem noch kein Problem ungelöst geblieben ist. Witzig ist nur, dass ich zwar in einer einzigen Nacht einen Betatest an hundert Millionen Codezeilen vornehmen kann, aber nicht dazu in der Lage wäre, einen einfachen Stecker in die Dose zu stecken, wenn er sich löst. (Was in einem Labor voller Programmierer im Koffeinrausch öfter passiert, als man meinen sollte.) Wir laufen höchstens Gefahr, zu einer Art Echokammer zu verkommen, da uns die Prüfmechanismen und ausgleichenden Strukturen fehlen, die sich automatisch entwickeln, wenn drei Dutzend Menschen um die Anerkennung ihres gottgleichen Übervaters/Professors kämpfen.

Einer der Alarme, die ich in der Datenbank der Security platziert habe, meldet sich. Ich sehe mir die Überwachungsbilder von der Kamera am Tor an der Massachusetts Avenue an.

»Sie sind da«, verkünde ich. »Ein Konvoi aus sechs SUVs. Die Sicherheitsleute prüfen gerade die Ausweise.«

»Sollen wir?«, fragt Nathan.

Dann führt er uns nach draußen. Da wir es nicht eilig haben, gehen wir an den Fahrstühlen vorbei und nehmen die Treppe. Unterwegs erzählt Bjarke Suni und Jaime, dass er im Internet etwas über einen indischen Satelliten gelesen hat, der neue Daten von der Korona der Sonne sammeln konnte, die denen der NASA und der ESA