20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

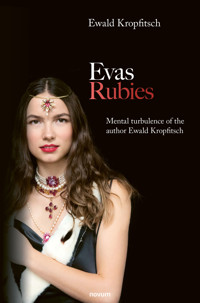

An seinem Schreibtisch in Wien sitzend reißen "mentale Turbulenzen" den Autor sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Dabei entwickelt er anhand seiner Nachforschungen über historische Ereignisse wissenswerte Erzählungen und nimmt den Leser mit von "Eva im Paradies" über die Urmenschen und Neandertaler bis ins alte Ägypten, zu israelischen Propheten und den alten Griechen. Er besucht Juden, Römer und Germanen, bis er die Zeitgeschichte erreicht und einen Blick darauf wirft, wie die Menschheit wohl in einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten mit den Konsequenzen aus den gegenwärtigen Krisen wie dem Klimawandel umgehen wird. Das Buch schließt mit dem "Jüngsten Gericht" und einer Vision Gustav Mahlers aus der Auferstehungssymphonie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2024 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-99130-526-2

ISBN e-book: 978-3-99130-527-9

Lektorat: CB

Umschlagfoto: Sabine Hauswirth

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Einleitung

Ichglaube es nicht!

Sitze ich doch in meiner Wohnung an meinem Schreibtisch hoch über dem Wiener Stadtpark und schaue zum Stephansturm. Da erfasst mich eine mentale Turbulenz mit großer Heftigkeit. In schwindelerregender Fahrt gerate ich zeitlich zu meinen Eltern, den Großeltern und weiteren Vorfahren zurück; die Turbulenz nimmt weiter zu. Bald bin ich in der österreichischen Kaiserzeit, dann in der europäischen Renaissance und finde mich bei den Germanen wieder. Schon geht es ins antike Rom, ich verliere es gleich aus den Augen und bin plötzlich im alten Athen. Im nächsten Augenblick: Alexander der Große, König David, die Babylonier, auch die Assyrer und schließlich das alte Ägypten. Dann verlieren sich die Namen der Völker und mein Wissen um sie. Ich sehe Eiszeiten, Dürren, Überschwemmungen und immer weniger Menschen, bis ich auf einer Wiese lande:

Tausendfarbige Blumen sehe ich da, nie gesehene Sorten von Pflanzen und Gemüsen ranken sich aneinander und die Luft duftet so rein, dass ich mir denke, die ist wohl niemals mit Staub in Berührung gekommen. Ein groß gewachsener, bärtiger Mann lehnt nackt und gelangweilt im Moos neben einer kristallklaren Quelle, eine wunderschöne Frau mit einer Kette von glänzend roten Rubinen um den schlanken Hals spielt mit kleinen Nymphen und hält ein Tigerjunges in ihren nackten Armen. Ihr helles Haar fällt bis auf die schlanken Knie herunter. Mitten im Garten: ein wunderbarer Baum, der Stamm aus Gold, die Äste aus Silber, die Zweige wie aufgeschnürte Juwelen, die Blätter glänzend wie Edelsteine. Und Früchte … schön und saftig in allen erdenklichen Formen. Ich erkenne sogleich: Ich bin im Paradies gelandet. Aber wozu, ist doch ewig weit entfernt von meinem Schreibtisch mit Aussicht auf den Stephansturm! Aber die Neugier siegt:

Am Baum ringelt sich eine prächtige Schlange von Ast zu Ast, sie versucht, die Aufmerksamkeit der Frau zu erregen. Diese schüttelt aber nur den Kopf und kost ihr Tigerjunges. Zu Boden gekrochen windet sich nun das Reptil in die Nähe der Frau und überreicht ihr einen wunderbar aussehenden Apfel. Sie lehnt ab und blickt zum Mann am Brunnen. Dieser zuckt die Achseln und tut weiterhin gelangweilt. Die Schlange versteht die Ablehnung als „zu wenig gute Frucht“ und klettert wieder den Baum hoch. Eine Frucht nach der anderen zeigt sie nun der Frau, diese bleibt uninteressiert, bis der Mann hinzutritt und einen großen Apfel – leuchtend wie ein in tausend Facetten geschliffener roter Edelstein – auffängt, den ihm die Schlange zuwirft. Lächelnd überreicht er ihn der Frau: Nein! Wir dürfen nicht! Da beginnt die Schlange selbst, diesen Apfel zu verspeisen, und zeigt mit charmanten Windungen, wie gut er schmeckt. Sie gibt ihn dann der Frau … Ich aber habe es erkannt, in welcher schrecklichen Situation sich die beiden so wunderbar aussehenden Menschen befinden und flehe um eine erlösende rückwärtige Turbulenz: Nur weg von hier, von der ersten großen Katastrophe der Menschheit! Und tatsächlich … mit einem gewaltigen Ruck lande ich – wohl auch herausgeworfen aus dem Paradies – irgendwo – wie ich annehme in Afrika – und finde mich auf einem Baum wieder.

Ein weibliches Wesen hockt im Schatten meines Astes, menschlich aussehend, wohl nur etwas über einen Meter groß, dunkelbraun mit schwarzem Haar, das gelockt über ihre Schultern fällt. Die Füße sind mit Schwielen bedeckt: welch Unterschied zur eben erst verlassenen Frau aus dem Paradies. Ich rufe der Frau zu, sie hört mich nicht. Ich erinnere mich, dass ich ja nur mental am Baum sitze, und weder sichtbar noch hörbar bin. Aber da kommen drei andere Menschentiere daher, aufrecht gehend und kräftiger als die Frau. Sie deutet ihnen, mit ihr zur nahen Höhle zu gehen. Dort verzehren sie Pflanzen, Früchte und Nüsse. Auch noch kleinere Wesen sind hier, wohl deren Buben und Mädchen, die Lärm beim Herumtollen machen.

Ich bin in der Situation gefangen und kann mich nicht bemerkbar machen, aber ich kann tun, was ich mag, und mich begeben, wohin ich will. Doch ich möchte zurück nach Wien, nicht hierbleiben, sind es doch fast keine Menschen, eher Tiere …

Die unbeschwerte Schar ist plötzlich alarmiert. Sie spürt offensichtlich eine nahende Gefahr. Die Frau schiebt die Kinder in die Höhle, die Männer suchen nach Steinen, nach Prügeln. Bevor sie reagieren können, springt eine Löwin aus dem Busch: Sie reißt einen nieder, zerfleischt ihm den Hals und schleppt ihn weg. Die anderen zwei werfen Steine nach, schreien, treffen das Tier auch ein paar Mal, aber als es sich brüllend umdreht, rennen sie in die Höhle davon und sperren sich dann mit der Frau und den Kindern, so gut es mit den paar Baumhölzern geht, darin ein. Ich höre sie heulen und wehklagen, bis sie endlich einschlafen.

Eine unheimliche Nacht senkt sich auf die kleine, unglückliche „Familie“ nieder. Es beginnt zu regnen, mehr noch, zu blitzen und zu donnern. In der Nähe schlägt der Blitz ein, ein Baum brennt. Erschreckt wachen sie auf und schauen von der Höhle aus auf dieses Ereignis. Die Frau wagt sich hinaus, reißt ein Holzstück aus den Flammen und bringt es in die Höhle. Hier fängt herumliegendes trockenes Holz Feuer. Es sind nur ein paar Rinden, aber man kann sie von einer entfernten Ecke nachholen und in das „Feuertier“ werfen. Die ganze Nacht verbringen Groß und Klein um das sowohl Wärme als auch Licht spendende „erste Lagerfeuer“.

Ich sitze bei ihnen und möchte ihnen so gerne beistehen, aber weder die Frau noch die beiden Männer noch die paar Kinder nehmen mich wahr. So schrei ich hoffnungslos in die Gruppe hinein: Lasst euch etwas einfallen, das Raubtier wird wiederkommen und den nächsten holen, ihr müsst in Zukunft etwas dagegen tun. Aber sie türmen nur noch einige Holzstämme vor dem Höhleneingang auf und legen sich „in der Wärme“ wieder zum Schlaf nieder.

Mir kommt es vor, als hätte ihnen der Schlaf neue, vielleicht von mir übertragene, höchst virulente Gedanken geboren, denn in der Frühe deutet die Frau, von einigen kehligen Lauten unterstützt, den Männern, mehr gute Steine zu holen und neben der Höhle aufzustapeln. Offensichtlich wissen die zwei, dass das Raubtier erst einmal genug zum Fressen hat, wagen sich in die nähere und weitere Umgebung und bringen faustgroße Steine her. Dann – ich fühle ein Glücksgefühlbeim Zuschauen – zeigt die Frau (wahrscheinlich ist sie älter und daher weiser als ihre männlichen Begleiter), dass man nicht erst in der Gefahr solche Steine schleudern soll, sondern auch schon vorher damit üben kann. Alle – wieder Groß und Klein – nehmen die Idee begeistert auf und schleudern die Steine auf Baumstämme und Felsen. Es zeigt sich, dass einer von den älteren Buben dabei besonders geschickt ist, denn er trifft immer genau das Ziel. Die anderen machen es ihm nach und wenn sie nicht gerade Kräuter, Pflanzen und Früchte kauen, gestalten sie diesen und die nächsten Tage zu einem echten „Sportfest“ (feiern können diese – ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll – spannenden Käuze also doch schon).

Die Frau schaut immer darauf, dass alle die Steine wieder auf die beiden Haufen neben dem Höhleneingang zurückholen. Nur der besonders geschickte Bub fühlt sich dafür zu gut. Er steckt spitze Bambusstäbe, die es neben der Höhle in Fülle gibt, neben dem Eingang hin. Die anderen schütteln den Kopf, die Frau aber scheint seine Idee plötzlich zu verstehen:

„Gegen das Tier halten, wenn es angreift!“ „Ja“, deutet der Bub, „und werfen!“ Er zeigt es und schleudert. Oh großer Gott, ich bin Zeuge der Erfindung des ersten Speeres, niemand wird mir glauben, wieso auch, ich komme doch nicht mehr nach Wien, zu meinem Schreibtisch, dem schönen, mit Aussicht auf den Stephansturmzurück! Der Junge schleudert den Stab und trifft einen hohlen Baum. Natürlich bohrt sich dieser in den Stamm hinein und bleibt drinnen stecken, und ich denke mir, dass hier wohl die seit Urzeiten fortschrittlich agierende Evolution schöpferisch mitgespielt hat. Tatsächlich steckt der Speer geradezu triumphal tief im Stamm.

Die Kinder jubeln, alle wollen es auch so machen und rennen um die Bambusrohre. Es ist mit den primitiven Mitteln nicht so leicht, sie auszureißen oder gar anzuspitzen. Einen roten Stein mit einer natürlichen Spitze an den Speer zu binden, gelingt dem tüchtigen Jungen. Beim Versuch, ihn noch schärfer zu machen, versagen aber alle Bemühungen. Kunststück, er hat einen Rubin gefunden und versucht, diesen zu schleifen. Ich könnte ihm gleich sagen, dass dies höchstens mit einem Diamanten glücken würde, doch er hört mich natürlich nicht und schließlich lagen auch zu Urzeiten Edelsteine (ein Wunder, dass er einen Rubin fand) nicht einfach herum. Egal, man übt und übt und stellt sich vor, der getroffene Baumstamm wäre das böse Tier … und was sage ich, alle erwarten einen neuerlichen Angriff mit dem absoluten Willen, sich zu verteidigen. Ich auch, obwohl ich noch große Bedenken habe, wie das ganze angesichts der zu erwartenden realen Gefahr gelingen wird, sind sie doch auch nur – bitte mir nach meinen jetzigen Erfahrungen mit diesen Wesen zu verzeihen – Menschen!

Die Tage vergehen, die Kinder spielen „Speer werfen“ und die Erwachsenen zielen manchmal auch auf kleine Tiere. Was damit machen, wenn sie sich nicht mehr rühren? Man gibt sie dem heißen Tier, das in der Höhle immer noch glüht, zum Fraß. Das duftet gut und so nimmt man ein wohlriechendes Stück dem Feuer weg. Was dieses verzehren kann, können wir auch, denken Weiblein und Männlein (sind ja immerhin neben der Frau und den zwei Männern noch eine größere Anzahl kleinerer Menschentierchen vorhanden). Da es schmeckt, versucht man, weitere Tiere mit den Speeren zu erlegen. Diese erkennen bald, dass sich im bisher so glücklichen Verhältnis mit den früher ganz friedlichen Wesen etwas Wesentliches geändert hat, und sie fliehen schnellstmöglich.

Ich bin allerdingsauch geschockt. Im Zeitraffertempo vollzieht sich vor meinen Augen der Übergang vom pflanzenfressenden Menschen zum jagenden Raubtier Mensch. Die Geschichte aus der Bibel kommt mir in den Sinn, da alle Menschen mit den Tieren in Harmonie lebten. Hatte doch die schöne Frau im Paradies ein Tigerjunges im Arm und mit ihm gespielt. Unsere, meine kleinen Menschentiere, verlieren gerade ihre Unschuld! Ich suche nach einer Rechtfertigung und versuche, es so zu drehen, dass meine mir in der Zwischenzeit schon lieb gewordenen Menschen erst über den Umweg der Verteidigung des eigenen Lebens draufgekommen sind, Speere – Waffen – zu machen und diese dann freilich nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zum Angriff zu verwenden.

Dann kommt der Löwe, nicht die Frau von ihm, sondern „er“ persönlich. Die Menschentiere erstarren bei seinem Anblick. Die riesige Mähne ist neu und schrecklich für sie. Vergessen sind alle Vorsätze auf Widerstand. Sie laufen, so schnell sie können, in die Höhle und verbarrikadieren sich. Nur der einfallsreiche Junge bleibt stehen. Der Löwe ist sich seiner Sache sicher, hat sich noch nie anstrengen müssen, einen von diesen harmlosen Zweibeinern zu packen; der Kleine da ist ihm zu wenig Fleisch, so schreitet er wie ein König an ihm vorbei zum Höhleneingang: Ein Schlag mit der Pfote und die Pfähle zersplittern. Doch er hat nicht mit dem Buben gerechnet. Dieser stößt einen schrillen Schrei aus und schleudert seinen Speer genau in die Weichteile des Löwen. Nur Muskelmasse ist hier, kein Hindernis für die Speerspitze, die tief in den Körper bis zum Herz eindringt. Der Löwe wendet sich erstaunt dem Jungen zu. Er scheint zu denken: Wenn du es nicht anders willst, so kommst du als Erster dran. Aber es wird ihm schwarz vor den Augen …

Eine gewaltige Stille breitet sich aus. Die Welt hält den Atem an. Kein Tier rührt sich. Die in der Höhle glotzen mit großen Augen auf die Szene. Der Löwe kann nicht weiter, die Pranken versagen den Dienst. Jetzt stürzen die anderen ins Freie und schleudern ihre Speere. Er spürt nichts mehr, er ist das erste große Opfer der Menschheit.

Ich möchte zurück nach Wien zu meinem Schreibtisch mit Blick auf den Stephansturm. Ich wehre mich hier am „Baum“, auf dem ich immer noch sitze, gegen die „Erkenntnis“, dass die Menschen nur aus tiefster Not zu dem wurden, was sie sind, und dass der Mut und die Genialität nur eines von ihnen allen genützt hat. Evolution ist doch Allgemeinsache: Haben denn nicht alle anderen auch ihre Speere geworfen? Noch bevor ich mir über die aufgeworfenen Fragenklar werde, sehe ich die Leute (wie soll ich es anders sagen: die Frau, die beiden Männer und die jungen „Kinderkrieger“) herumtollen, springen und jubeln und werde Zeuge, wie …

… sich der etwas Größere von den beiden Menschentieren auf die Frau stürzt, sie umarmt, zu Boden reißt und begattet. Die Kinder finden nichts dabei, aber der andere, kleinere Mann will sich auch „sein Recht holen“. Die Frau verweigert sich ihm jedoch, dreht sich weg und der Größere schlägt ihn mit einem Faustschlag mitten ins Gesicht zu Boden … Wer verrät mir, was jetzt passieren wird, wer sagt mir die weitere Reaktion der Streithähne voraus? Ich bin erstarrt vor Spannung: Gehen sie jetzt aufeinander los, werden sie jetzt kämpfen oder sich auf andere Art durchsetzen? Gibt der Kleinere auf? Fügt er sich dem Größeren? Natürlich habe ich in den zahlreichen wissenschaftlichen Werken über die Urmenschen gelesen, dass sie auch schon zum Mord fähig, ja dazu geneigt waren, besonders wenn es um die Gunst der Weibchen ging. Aber meine Zwei haben sich bisher immer gut vertragen und jetzt sehe ich, wie es sich in einem Sekundenbruchteil der Kleinere überlegt …

Er verlässt den Ort seiner Schmach und nimmt sich nur drei seiner Speere mit. Der kleine Bub, der Erfinder des Speerwerfens, läuft ihm nach, beide ziehen ab. Sie verfallen in einen leichten Lauf und „schütteln den Staub von den Füßen“. So gelangen sie immer weiter hinaus ins offene Land. Sie werden wohl eine Höhle brauchen, denkt er, der Ältere, vielleicht ein besseres Menschentierrudel treffen und sie rennen und rennen, bis die Nacht hereinbricht und sie sich auf einem hohen, ziemlich einsam dastehenden Baum verkriechen.

Ich bin ihnen gefolgt; sie tun mir schrecklich leid, allein werden sie vielleicht nicht überleben. Doch wenn es so etwas wie ein gnädiges, evolutionär wirkendes Schicksal gäbe, an das so viele Menschen glauben, oder eine barmherzige göttliche Macht: Mit deren Hilfe kämen die beiden mit dem Leben davon oder erreichten sogar einen besseren Start ins Leben.

Aber ich, ich möchte zurück in meine Zeit! Die Erlebnisse mit den Urmenschen waren in ihrer abschließenden Tragik zu aufregend. Ich habe richtig erkannt, die Emotion zündet in ihrer Heftigkeit meine „mentale Zentrifuge“ und zurück geht es über die wenigen Menschentiere, durch Überschwemmungen, Dürren, Eiszeiten und verlorene Erinnerungen ins alte Ägypten, zu den Griechen, Römern und Germanen, ins Mittelalter, in die Renaissance, die Kaiserzeit. Oh Gott sei Dank, ich lasse zwei Weltkriege liegen, gelange bis zu meinen Eltern und meiner Frau und mit einem gewaltigen Ruck sitze ich wieder an meinem Schreibtisch mit Blick auf den Stephansturm. Nie wieder zurück, schwöre ich mir, wie bin ich der Evolution dankbar, mich in die jetzige Zeit gebracht zu haben. Ein Blick auf die Uhr: Ich war nie fort …

Es ist so schön, zu Hause zu sein. Alles läuft seinen gewohnten Gang: Frau und Tochter besorgen den Haushalt, ohne zu hinterfragen, die Söhne, deren Frauen und meine Enkelinnen, Enkel und sogar Großenkel kommen zu Besuch, im Fernsehen läuft das Fußballmatch Salzburg gegen Liverpool und ich hole mir in der Pause die Mitschrift vom letzten Vortrag der Professorin Dr. Lodes über „Passgenau, Beethovens Klavierkompositionen und ihre Widmungen“. Spannend, dass man immer noch nicht weiß, wer die „Unsterbliche Geliebte“ war, der dieser größte Komponist aller Zeiten einen innigen, aber nie zur Post gebrachten Liebesbrief geschrieben hat. Ich lasse den fantastischen Tenor Fritz Wunderlich in YouTube das wunderbare Lied Beethovens „An die ferne Geliebte“ singen und mache den Fehler, daran zu denken, wie schön es wäre, wenn ich seine „Unsterbliche Geliebte“ identifizieren könnte. War es diese oder jene der vielen Frauen, die um Beethoven waren, oder doch einzig und allein Josephine von Brunsvick, deren Konterfei mir so gefällt? Wenn ich das Rätsel lösen könnte, ich gäbe viel dafür! Wie wär’s, wenn ich mich mit mentaler Turbulenz drum kümmerte und Beethoven beim Schreiben seiner Liebesschwüre zusähe? „Lass die Finger davon, du weißt, wie schrecklich das sein kann, nur zusehen zu müssen und nichts bewirken zu können!“, denke ich. Zu spät, ich spüre rasante Spiralen um meinen Kopf, werde hochgehoben, auf einen imaginären Kreisel gesetzt. Er dreht sich immer schneller, alles fliegt dahin, die Zeit hat plötzlich Dreimeilenstiefel, sie fliegt direkt zu Beethoven, aber sie hält nicht inne: Oh Gott, die mentale Turbulenz nimmt weiter Fahrt auf, sie lässt den als Ziel gewünschten Komponisten zurück und landet im Mittelalter, aber nur um dann noch schneller zu fliegen: Germanen, Römer, Griechen, Israeliten, Assyrer, Ägypter und weiter, kein Ende, Eiszeiten, Wüsten, Überflutungen, Katastrophen und dann …

Ich finde mich auf einen kleinen Hügel eines Plateaus hingeworfen und verfluche die Unvorsichtigkeit meiner Gedanken. Aus ist’s mit „unsterblicher Geliebten“, mit Salzburg gegen Liverpool, mit Fritz Wunderlich, doch bevor ich mir der eigentümlichen Umstände genauer bewusst werde, sehe ichin einiger Entfernung einen jungen Mann an einen Elch – es kann nur ein Elch oder ein riesiger Hirsch sein – heranschleichen. Das Tier nimmt ihn nicht wahr und grast friedlich dahin, aber ich erkenne noch andere Männer trotz ihrer tiefen Deckung, wie sie sich Meter für Meter an den Koloss heranmachen. Die Männer, nicht groß, aber mit prächtigen Muskeln und riesigen Haarsträhnen über dem ganzen Körper bis hinein in das umgehängte Fell: Reinste Jagdlust funkelt aus ihren Augen. Ein Schrei, ein Dahinrasen, ein Werfen von Speeren und bevor das Tier noch gewahr wird, was mit ihm passiert, stecken mehrere Wurfgeschosse in seinem Körper, und die Jäger stürzen sich mit Äxten und Messern auf das wehrlos gewordene Tier …

Es widerstrebt mir, darüber weiter zu berichten, und so schaue ich nur zu, wie sie schließlich mit dem Elch auf den Schultern „nach Hause“ gehen und von Frauen und Kindern jubelnd begrüßt werden. Nun habe ich Zeit, zu reflektieren:Wo bin ich, wer sind diese Leute? Auf meinem Schreibtisch in Wien mit Blick auf den Stephansdom habe ich nicht nur musikwissenschaftliche Bücher; ich erinnere mich auch ganz genau an einen aus dem Internet heruntergeladenen Artikel über Menschen, die – aber auch wirklich – genauso geschildert wurden, wie ich sie jetzt in natura vor mir sehe: stämmig, rassig, dunkel, bärtig, muskulös, durchaus nicht unsympathisch, wenn auch gewöhnungsbedürftig, eben Neandertaler! Aber sie sehen mich nicht, da kann ich in Ruhe zuschauen, wie sie den Elchenthäuten, ein riesiges Feuer anfachen und den Kadaver der Länge nach mit einem gespitzten Baumstamm durchstoßen. Beiderseits der Feuerstelle sind Steine aufgeschichtet, in deren Mitte sie links und rechts die beiden Enden des Stammes mit dem großen Tier darauf befestigen. Dann wird dieser Pfahl gedreht, gewendet und dabei gesungen (eigentlich mehr geröhrt, geschrien und geblödelt). Zu meinem großen Verwundern kann ich ihre Sprache verstehen, freilich keine Kunst, denn sie hat nur Nennformen und verbindet damit die Namen der Dinge und auch der Menschen.

„Schon dreimal zwei Hände keine Sonne“, äußert sich ein alter Mann laut. „Viel Regen“, meldet sich ein anderer. Die anderen nicken. Sie sitzen in einer Gruppe von zwanzig oder mehr zusammen. Während sie essen – die Frauen weiter außen, die Kinder überall – schütteln die Alten die Köpfe: „Nicht gut“, finden sie. Danach gehen einige zu ihren Behausungen, die mehr Höhlen als Hütten sind. Die anderen bleiben noch: „Nicht gut“, wiederholt der Älteste. Ein junger Mann springt auf: „Ich gehen Sonne suchen! Morgen ich gehen!“

Als sich schließlich auch der Bursche bei Anbruch der Dunkelheit hinlegt und Felle über sich zieht, drängt sich eine junge Frau zu ihm: „Akar nicht gehen, hierbleiben!“ Sie sagt ihm, dass sie ein Junges erwartet, und er wärmt sie. Die Nacht wird heiß, aber am Morgen wirft er die Felle über sich und geht. Genau schätzt er ab, wo die Sonne sein müsste, und eilt in diese Richtung, zwei Speere, einen links, den anderen rechts und natürlich ein großes Messer aus spitzem Stein zurechtgehauen, mit sich führend. Auch der nächste Finger an der Hand ist „ohne Sonne“, nur trübe Luft begleitet Akar. „Ist aber gut für Jagd“, scheint er sich zu denken und schleicht sich am Abend an ein Reh heran, das er im Sprung mit dem Speer erlegt. Gelernt ist gelernt: Er bohrt mit einem harten Holzstück in eine weiche Rinde und legt trockenes Gras dazu. Es beginnt zu rauchen, er bläst vorsichtig Luft dazu und … das halbe Reh wird gleich verschlungen, den Rest brät er zum „Mitnehmen“ und schläft unter einem uralten Baum ein.

„Die Finger der einen und der anderen Hand“, gibt es keine Sonne. Akar hat den Vorrat verzehrt und muss wieder Beute machen. Ein kleiner Hase wird sein Opfer. Es gibt viele Bäume hier und unter einem schläft er dann ein. Das Knurren eines Wolfes weckt ihn. Es ist nur einer – Dank sei „IHR, der MUTTER der Erde“. Das Tier umkreist ihn, sucht des Menschen schwächste Stelle. Akar hält ihm den Speer entgegen. Seine Überlegungen: „Warum nicht werfen die Stange? Dann immer noch die andere und das Messer!“ Der Wolf ist schon ganz nahe herangekommen. Er knurrt, fletscht die Zähne. Akar ist ganz ruhig … jetzt … er schleudert den Speer und trifft das Tier. Der Wolf stürzt sich dennoch auf ihn, gerät aber mit dem Maul in den zweiten Speer und wird nach hinten gedrückt. Akar lässt nicht nach, der Wolf reißt sich los und will wieder angreifen. „Gutes Messer, gutes.“ Jetzt schlägt er es in den Hals des Tieres. Akar hat nicht gesehen, dass derweil zwei weitere Wölfe aufgetaucht sind. Sie stürzen sich auf den schwer verletzten Artgenossen und zerfleischen ihn, Akar kann sich davonmachen.

„Viele Finger der beiden Hände“, zählt Akar, bis er das erste Mal die Sonne wiedersieht: An einem Morgen beobachtet er, wie sie aufgeht, wärmt und leuchtet! Er ist abgemagert, hat nur mehr ein Fell um, wirkt hungrig, ist aber von ihrem Schein zutiefst berührt. Im Sonnenlicht erkennt er andere Arten von Tieren; sie sind weit aufmerksamer als jene, die er in der dunklen Nebellandschaft bisher gejagt hat. Anschleichen geht wohl nicht. „Muss werfen wie gegen Wolf“, denkt Akar, verfehlt aber das Ziel. Der Speer zerbricht. „Muss einen besseren machen, gut, dass Messer sehr scharf.“

Er sitzt in der Sonne, kann das erste Mal das Fell vom Körper ziehen und schärft die Spitze des neuen Speers. Stolz schaut er auf sein Werk, da hört er ein Lachen. Er schleicht sich an die ungewöhnlichen Klänge heran: „OH MUTTER der Erde!“: Was ist das, wer ist das? Ein junges Menschenwesen, säuberlich mit Bast bekleidet, eine zierliche Kette mit roten Steinen um den Hals(es sind feine Rubine in den schönsten Farben)