4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

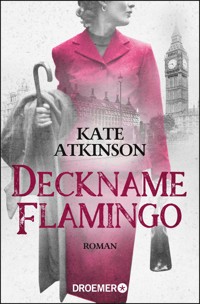

Eine fesselnde Familiensaga über Generationen, Sehnsüchte und das Streben nach Glück. Im Jahr 1888 erliegt Rubys Urgroßmutter Alice, obwohl mit ihrem siebten Kind schwanger, den Verführungskünsten eines durchreisenden Fotografen und verschwindet bald für immer mit ihm. Zurück bleiben die Kinder und die nachfolgenden Generationen - sowie die Fotos, an die sich vor allem die Träume und Sehnsüchte der Frauen knüpfen. Ruby erzählt die mal heiteren, mal tragischen Geschichten, die sich um diese Fotos ranken. Mit ihrer besonderen Gabe, selbst im Tragischen noch das Komische zu entdecken, findet sie die Kraft zu überleben und ihr ganz persönliches Glück. Kate Atkinsons Familienalbum ist eine einfühlsame Saga über Familie, Erinnerungen, Verlust und Schicksal. Ein fesselndes Porträt von Generationen, ihren Träumen und ihrem Streben nach Glück, das Leser:innen von Anfang bis Ende in seinen Bann zieht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 645

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Kate Atkinson

Familienalbum

Roman

Aus dem Englischen von Evelin Sudakowa-Blasberg

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Inhaltsübersicht

Widmung

Erstes Kapitel

Fußnote 1

Zweites Kapitel

Fußnote 2

Drittes Kapitel

Fußnote 3

Viertes Kapitel

Fußnote 4

Fünftes Kapitel

Fußnote 5

Sechstes Kapitel

Fußnote 6

Siebtes Kapitel

Fußnote 7

Achtes Kapitel

Fußnote 8

Neuntes Kapitel

Fußnote 9

Zehntes Kapitel

Fußnote 10

Elftes Kapitel

Fußnote 11

Zwölftes Kapitel

Fußnote 12

Dreizehntes Kapitel

Dank

Für Eve und Helen

Erstes Kapitel

1951Empfängnis

Ich bin! Ich werde zu den Mitternachtsschlägen der Uhr, die sich auf dem Kaminsims im Zimmer am Ende der Diele befindet, empfangen. Die Uhr gehörte einst meiner Urgroßmutter (einer Frau namens Alice), und ihre matten Glockenschläge läuten mich in die Welt. Ich werde mit dem ersten Schlag begonnen und mit dem letzten vollendet, als mein Vater von meiner Mutter herunterrollt und dank der fünf Pints John Smith’s Best Bitter, die er im »Punch Bowl« mit seinen Freunden Walter und Bernard Belling getrunken hat, sofort in einen tiefen traumlosen Schlaf abtaucht. In dem Augenblick, in dem ich vom Nichts ins Sein geglitten bin, hat meine Mutter – wie sie es in solchen Momenten häufig zu tun pflegt – so getan, als würde sie bereits schlafen. Doch mein Vater ist aus hartem Holz geschnitzt und hat sich dadurch nicht beirren lassen.

Mein Vater heißt George, und er ist gut zehn Jahre älter als meine Mutter, die jetzt leise in ihr Kissen schnarcht. Meine Mutter heißt Berenice, aber von jeher nennen alle sie nur »Bunty«.

Bunty klingt nicht besonders erwachsen, finde ich – wäre ich besser dran, wenn ich eine Mutter mit einem anderen Namen hätte? Eine schlichte Jane, eine mütterliche Mary? Oder ein romantischer Name, irgendeiner, der nicht ganz so nach einem Girl’s Comic klingt: Aurora oder Camille? Nun ja, zu spät. Bunty wird die nächsten paar Jahre ohnehin »Mummy« heißen, aber danach wird es kein einziges mütterliches Hauptwort mehr geben (Mummy, Mum, Mam, Ma, Mama, Mom, Marmee), das passend erscheint; und ich werde dann mehr oder weniger aufgeben, sie überhaupt irgendwie zu nennen. Arme Bunty.

Wir leben in einer Wohnung, die »Über dem Laden« genannt wird, eine ziemlich unkorrekte Bezeichnung, da sich sowohl die Küche als auch das Esszimmer auf derselben Etage wie der Laden befinden und zur Topographie unseres Lebensraums auch der Bereich des Hinterhofs gehört. Der Laden (eine Tierhandlung) befindet sich in einer der alten Straßen, die sich unter der bedrohlichen Allgegenwart des York Minster ducken. In dieser Straße wohnten die ersten Drucker sowie die Buntglashandwerker, denen die Fenster der Stadt ihr farbiges Licht verdanken. Die Neunte Römische Legion Hispana, die den Norden eroberte, marschierte durch unsere Straße, die Via Praetoria ihres großen Forts, bevor sie im Ungewissen verschwand. Guy Fawkes wurde hier geboren, Dick Turpin ein paar Straßen weiter aufgehängt, und ein anderer großer Held, Robinson Crusoe, ist ebenfalls Sohn dieser Stadt. Wer vermag schon zu sagen, welche dieser Personen wirklich und welche erfunden sind?

Die Straßen strotzen vor Geschichte; das Gebäude, in dem sich unser Laden ausgebreitet hat, ist jahrhundertealt, seine Wände sind schief, und seine Fußböden fallen ab, sodass man meinen könnte, man befände sich in einem mittelalterlichen Illusionshaus. Das Grundstück ist schon seit der Römerzeit bebaut; und es erübrigt sich wohl zu bemerken, dass wir über eine entsprechende Anzahl unsichtbarer Mitbewohner verfügen, die sich um die Leitungen und Rohre winden und uns klagend verfolgen. Besonders gern versammeln sich unsere Geister auf den zahlreichen Treppenabsätzen. Sie haben sich eine Menge zu erzählen. Wenn man sich anstrengt, kann man sie hören: das Platschen, mit dem die Wikinger-Ruder das Wasser durchpflügen; das Tally-ho der Harrogate-Postkutsche, die über das Kopfsteinpflaster rumpelt; das Trappeln und Schleifen uralter Füße im Ballsaal; das Krz-krz von Reverend Sternes Gänsekielfeder.

»Über dem Laden« ist mehr als nur eine geographische Bezeichnung, es ist ein in sich abgeschlossenes, in Aufruhr befindliches Königreich mit eigenen primitiven Regeln und zwei rivalisierenden Anwärtern auf die Krone – George und Bunty.

Die Empfängnis hat in Bunty ein Gefühl der Gereiztheit hinterlassen, eine Empfindung, mit der sie sehr vertraut ist; und erst nach etlichem Drehen und Wälzen ergibt sie sich einem unruhigen, mit Träumen überladenen Schlaf. Aus dem Katalog, den ihr das Reich der Träume zur freien Auswahl anbietet, hat sich Bunty in ihrer ersten Nacht als meine Mutter für Mülltonnen entschieden.

In dem Mülltonnen-Traum kämpft sie sich damit ab, zwei schwere Exemplare davon durch den Hinterhof zu bewegen. Hin und wieder bläst ihr ein heftiger Windstoß die Haare über Augen und Mund. Eine Mülltonne fängt an, ihren Argwohn zu erregen; sie hat den Verdacht, dass diese eine Persönlichkeit zu entwickeln beginnt – eine Persönlichkeit, die auf unheimliche Art und Weise der von George gleicht.

Als sie eine der Mülltonnen mühsam hochhievt, verliert sie plötzlich die Kontrolle darüber, und die Tonne fällt mit dem Scheppern von galvanisiertem Metall – KRRACHKLIRRKLUNK! – um und spuckt ihren Inhalt auf den Betonboden des Hinterhofs. Überall liegen Abfälle herum, die meisten davon aus dem Laden – leere Säcke mit Wilsons Biskuit-Mix, plattgedrückte Trill-Pakete, Kitekat- und Chappi-Dosen, die fein säuberlich mit Kartoffel- und Eierschalen gefüllt sind, sowie geheimnisvolle Zeitungspäckchen, die aussehen, als enthielten sie abgetrennte Babygliedmaßen.

Trotz dieses Schlamassels durchströmt die träumende Bunty eine tiefe Freude, als sie feststellt, wie ordentlich ihr Abfall aussieht. Doch während sie das Zeug aufzusammeln beginnt, merkt sie plötzlich, dass sich hinter ihr etwas bewegt. O nein! Auch ohne sich umzudrehen, weiß sie, dass es die George-Mülltonne ist, die zu einem schwerfälligen Riesen herangewachsen ist und nun über ihr emporragt, bereit, sie in ihre schmutzigen, metallischen Tiefen zu saugen …

Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass dieser Traum nichts Gutes für meine Zukunft verheißt. Ich will eine Mutter, die andere Träume träumt. Von Wolken wie Eiscreme, von Regenbogen wie bunte Lutscher, von Sonnen wie goldene Kutschen, die über den Himmel gezogen werden … nun, was soll’s? Dafür ist dies der Anfang eines neuen Zeitalters. Heute ist der dritte Mai, und nachher wird der König das Festival of Britain eröffnen; und draußen vor dem Fenster kündigen die Vögel mit einem Morgenkonzert feierlich meine Ankunft an.

In die Fanfare der Gartenvögel stimmt nach kurzer Zeit der Papagei unten im Laden mit seinem Krächzen ein und dann – DRRRRRRRRRIINGG!!! Der Wecker rasselt, und Bunty erwacht mit einem gedämpften Aufschrei und schlägt den Knopf nach unten. Eine Minute lang bleibt sie reglos liegen und lauscht auf die Geräusche im Haus. Der »Dom der Entdeckung« wird bald von den Jubelrufen der Engländer widerhallen, die erwartungsvoll in die Zukunft blicken; doch in unserem Haus ist es still, abgesehen vom gelegentlichen Zwitschern und Zirpen der Vögel. Selbst unsere Geister schlafen, liegen zusammengerollt in den Ecken und lang gestreckt auf den Gardinenstangen.

Die Stille wird von George unterbrochen, der im Schlaf plötzlich einen lauten Schnarcher ausstößt. Der Schnarchlaut aktiviert einen primitiven Teil seines Gehirns; er schmeißt seinen Arm zur Seite, nagelt Bunty ans Bett und beginnt, das Stück Fleisch zu erforschen, auf dem er zufällig gelandet ist (ein nicht sonderlich inspirierendes Stück Oberbauch, aber eines, das meinen eigenen, ganz persönlichen »Dom der Entdeckung« beherbergt). Bunty gelingt es, sich aus Georges Arm herauszuwinden; sie hat in den letzten zwölf Stunden bereits Sex über sich ergehen lassen (mich!); und mehr als einmal am Tag wäre unnatürlich. Sie begibt sich ins Badezimmer, wo das grelle Oberlicht die schwarzweißen Kacheln und die Chrom-Armaturen scharf hervorhebt und gespenstische Ringe und Schatten auf Buntys morgendliches Spiegelbild wirft. Einen Moment lang sieht sie aus wie ein Totenschädel, im nächsten Moment wie ihre eigene Mutter. Und sie kann sich nicht entscheiden, was schlimmer ist.

Sie bearbeitet ihre Zähne mit einigem Nachdruck, um den Geschmack von Georges nach Tabak riechendem Schnauzbart loszuwerden, und anschließend – um den Schein zu wahren (ein wichtiger Aspekt für Bunty, obwohl sie nicht genau weiß, für wen sie ihn eigentlich wahrt) – malt sie sich ein rubinrotes Lächeln auf den Mund und grinst mit gefletschten Zähnen in den Spiegel, um nach etwaigen Lippenstiftspuren auf den Zähnen Ausschau zu halten. Ihr gespiegeltes Selbst grinst schaurig zurück, doch in Buntys 35-mm-Tagträumen hat sie sich bereits in eine Vivien-Leigh-artige Person verwandelt, die graziös vor einem Drehspiegel posiert.

Jetzt ist sie bereit, ihrem ersten Tag als meine Mutter ins Auge zu sehen. Eine knarzende Stufe nach der anderen steigt sie hinunter (im Tagtraumland ist es eine breite, geschwungene Treppe – Bunty verbringt, wie ich entdecke, viel Zeit in der Gegenwelt ihrer Tagträume). Sie bewegt sich sehr leise, weil sie nicht will, dass jetzt schon jemand aufwacht – vor allem nicht Gillian. Gillian ist sehr anstrengend. Sie ist meine Schwester. Sie ist fast drei Jahre alt und wird sehr überrascht sein, wenn sie von mir erfährt.

Bunty macht sich in der Küche, im hinteren Teil des Ladens, eine Tasse Tee und genießt die paar Augenblicke morgendlicher Ruhe. Gleich wird sie George eine Tasse Tee ans Bett bringen – nicht aus altruistischen Motiven, sondern um ihn noch etwas länger aus dem Weg zu haben. Meine arme Mutter ist von ihrer Ehe sehr enttäuscht; ihr Leben hat sich dadurch nicht bahnbrechend verändert, es hat sich höchstens verschlechtert. Wenn ich den Schwingungen ihrer Gedanken folge, vernehme ich einen endlosen Monolog über die Trübsal des Familienlebens: Warum hat mir keiner gesagt, wie es sein würde? Die Kocherei! Das Geputze! Die Arbeit! Ich wünschte, sie würde damit aufhören und sich wieder ihren Tagträumen hingeben, aber in ihr drin arbeitet es weiter. Und was die Babys betrifft, ha! … Die schlaflosen Nächte, die Machtkämpfe … die Schmerzen während der Wehen! Sie richtet ihre Klagen direkt an die rechte Herdplatte; ihr Kopf wackelt von einer Seite zur anderen wie bei dem Papagei vorn im Laden. Zumindest das habe ich jetzt hinter mir … (Denkste!)

Der Kessel pfeift, und sie gießt das kochende Wasser in eine kleine, braune Teekanne. Während der Tee zieht, lehnt sie sich träge gegen den Herd und denkt stirnrunzelnd darüber nach, warum sie, um alles in der Welt, George überhaupt geheiratet hat.

George und Bunty lernten sich 1944 kennen. Er war nicht ihre erste Wahl, das war Buck gewesen, ein amerikanischer Sergeant (meine Großmutter hatte Ähnliches durchgemacht, als sie in Kriegszeiten heiraten wollte), aber Buck hatte sich den Fuß wegpusten lassen, als er mit einer Landmine herumspielte (»Diese Yankees sind sich für keinen Blödsinn zu schade«, hatte Clifford, Buntys Bruder, verächtlich bemerkt), und war zurück nach Kansas verschifft worden. Voller Zuversicht wartete Bunty eine beachtlich lange Zeit auf einen Brief von Buck – er würde sie einladen, sein Leben in Kansas zu teilen –, aber sie hörte nie wieder etwas von ihm. Und so bekam George die Frau. Zum guten Schluss hatte Bunty entschieden, dass ein zweibeiniger George wahrscheinlich besser war als ein einbeiniger Buck, nur ist sie sich dessen mittlerweile nicht mehr so sicher. (Buck und Bunty! Was für ein akustisch harmonisches Paar sie doch abgegeben hätten – ich sehe sie förmlich vor mir!)

Wenn Buck Bunty mit nach Kansas genommen hätte, wie anders wäre unser aller Leben verlaufen! Vor allem meines. 1945 starb Georges Vater, als er bei einem Tagesausflug nach Leeds vor eine Straßenbahn fiel, und so ging das Familienunternehmen – ein Kleintierhandel – an George über. Er heiratete Bunty in der festen Überzeugung, dass sie ihm im Laden eine große Hilfe sein würde (sie hatte nämlich schon in einem Geschäft gearbeitet). Nie wäre ihm in den Sinn gekommen, dass Bunty gar nicht die Absicht hatte, nach ihrer Heirat berufstätig zu sein. Dieses Missverständnis wird für endlose Konflikte sorgen.

Der Tee ist fertig. Bunty rührt mit einem Löffel in der kleinen, braunen Teekanne herum und schenkt sich dann eine Tasse ein. Mein erster Tee! Sie setzt sich an den Küchentisch und gibt sich wieder ihren Tagträumen hin, lässt ihre Enttäuschung über Kansas und ihre prunklose, kümmerliche Hochzeitsfeier mit George weit hinter sich und begibt sich an einen Ort, an dem ein dünner Schleier in der Sommerbrise flattert; und hinter diesem Schleier steht Bunty, in hauchzartes weißes Organza gehüllt, mit Wespentaille und einer anderen Nase. Der Mann an ihrer Seite ist ungemein attraktiv und weist eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Gary Cooper auf, während Bunty selbst Celia Johnson zum Verwechseln ähnlich sieht. Eine riesige Wolke aus Orangenblüten droht die beiden zu verschlingen, als sie sich an den Händen ergreifen und leidenschaftlich küssen – und dann wird unser schöner Traum plötzlich durch einen misstönenden Laut aus der Wirklichkeit unterbrochen. Jemand zerrt an Buntys Morgenrock und fängt ziemlich unangenehm zu quengeln an.

Da ist sie also! Meine Schwester! Dieses Wesen, das nur aus Armen und weichen Beinen und süßem Schlafgeruch zu bestehen scheint, klettert an Buntys Beinen wie an der Eigernordwand empor und presst sein verschlafenes Gesicht an Buntys eiskalten Hals. Bunty biegt die kleinen Fäuste auf, die sich in ihre Haare verkrallt haben und setzt Gillian auf den Boden.

»Runter mit dir!«, befiehlt Bunty grimmig. »Mummy muss nachdenken.« (Mummy denkt tatsächlich nach, und zwar darüber, wie es wäre, wenn ihre gesamte Familie ausgelöscht wäre und sie noch einmal von vorne beginnen könnte.) Arme Gillian!

Gillian lässt es nicht zu, dass sie längere Zeit unbeachtet bleibt – zu der Sorte Kind gehört sie nicht –, und kaum haben wir unseren ersten Schluck Tee getrunken, müssen wir uns auch schon Gillians Bedürfnissen widmen. Also macht Bunty Frühstück, in Form von Porridge, gekochten Eiern und Toastbroten. George kann Porridge nicht ausstehen, er mag Speck und Würstchen und angebratene Brotscheiben, doch Buntys Magen ist heute Morgen etwas irritiert (ich bin in sämtliche inneren Vorgänge eingeweiht). »Wenn es ihm nicht passt, soll er sich sein Zeug doch selber kochen!«, brummt sie, während sie Gillian einen Klacks Porridge (ziemlich klumpig) in die Schüssel gibt. Anschließend füllt sie eine zweite Schüssel für sich selbst – vielleicht kann sie ein bisschen Porridge hinunterbringen – und dann eine dritte Schüssel. Für wen mag die sein? Für Goldlöckchen? Für mich? Nein, natürlich nicht, denn – jetzt folgt die nächste Überraschung – ich habe noch eine Schwester! Das ist eine gute Nachricht, auch wenn diese ein eher melancholisch veranlagter Typ zu sein scheint. Sie ist bereits gewaschen und hat ihre Schuluniform an; sogar ihre Haare – zu einem geraden, ziemlich unvorteilhaften Bob geschnitten – sind schon gekämmt. Sie ist genau fünf Jahre alt und heißt Patricia. Während sie das Porridge in ihrer Schüssel betrachtet, nimmt ihr unscheinbares, kleines Gesicht einen trübsinnigen Ausdruck an. Sie hasst nämlich Porridge. Gillian schlingt ihres hinunter wie die gefräßige Ente in ihrem gleichnamigen Ladybird-Buch. »Ich mag kein Porridge«, wagt Patricia in Buntys Richtung hin zu bemerken. Zum ersten Mal bekennt sie offen ihre Einstellung zu Porridge; normalerweise rührt sie mit dem Löffel so lange darin herum, bis sie keine Zeit mehr zum Essen hat.

»Wie bitte?« Buntys Worte klirren wie Eiszapfen auf das Linoleum des Küchenbodens (unsere Mutter ist nicht unbedingt ein Morgenmensch). »Ich mag kein Porridge«, wiederholt Patricia, nun schon etwas weniger entschlossen.

Wie eine Schlange zischt Bunty blitzschnell zurück: »Und ich mag keine Kinder. Pech für dich, was?« Sie scherzt natürlich. Oder etwa nicht?

Und warum habe ich nun dieses komische Gefühl, als wäre mein Schatten an meinem Rücken festgenäht, fast schon so, als wäre da drinnen noch jemand? Werde ich etwa von meinem eigenen Embryo-Geist heimgesucht?

»Kümmere dich um den Laden, Bunt!« (Bunt? Das wird ja immer schlimmer!)

Und schon ist er verschwunden. Einfach so! Bunty steigert sich in einen wütenden, stummen Monolog hinein: Er hätte zumindest fragen können! »Würde es dir etwas ausmachen, Bunty, dich für mich um den Laden zu kümmern?« Natürlich macht es mir etwas aus, sehr viel sogar. Aber ich muss es trotzdem tun, oder? »Kümmern« – wieso denn »kümmern«? Was muss man sich denn groß kümmern, wenn man hinter einer Ladentheke steht?

Bunty findet keinen Gefallen daran, sich hinter der Theke feilzubieten und sich mit den ständig wechselnden Kunden einzulassen. Sie hat das Gefühl, in Wirklichkeit nicht Hundefutter und Katzenbabys und Wellensittiche zu verkaufen, sondern sich selbst. Sie überlegt, dass sie damals, als sie für Mr. Simon arbeitete (»Modelia – Qualitätsmode für Damen«), wenigstens mit erlesenen, delikaten Waren wie Kleidern, Korsetts und Hüten zu tun hatte. Was ist an einem Wellensittich schon erlesen? Am schlimmsten ist jedoch, dass man ständig zu jedermann höflich sein muss, das ist doch nicht normal! (George wiederum ist dafür wie geschaffen, schwatzt in einer Tour, macht zwanzig Mal an einem Vormittag dieselbe Bemerkung über das Wetter, buckelt und kriecht und grinst und reißt sich dann die Maske ab, sobald er die Bühne verlässt. Die Kinder von Ladenbesitzern – beispielsweise Tschechow und ich – sind auch deshalb traumatisiert, weil sie miterleben mussten, wie sich ihre Eltern auf diese abstoßende Weise erniedrigt haben.)

Bunty beschließt, mit George mal Klartext zu reden und ihn darauf hinzuweisen, dass sie keine Ladengehilfin, sondern Ehefrau und Mutter ist. Und außerdem würde sie auch gern mal erfahren, wohin er die ganze Zeit verschwindet. Ständig stiehlt er sich wegen irgendwelcher geheimnisvoller Besorgungen aus dem Haus. Wenn es nach Bunty ginge, würde sich einiges ändern. Sie sitzt hinter der Ladentheke und klappert mit ihren Nadeln, als würde sie an Georges Guillotine arbeiten, obwohl sie doch eigentlich für meine Zukunft stricken sollte – winzige, niedliche Dinge, Spitzenschals und Morgenjäckchen mit pinkfarbenen Bändern. Feuerrote Schühchen, um mich auf meinen Erkundungsgängen nicht aus den Augen zu verlieren. Die Ladenkatze – ein fettes, geschecktes Ungeheuer, das seine Tage damit verbringt, heimtückisch auf der Theke herumzuhocken – springt auf Buntys Schoß. Bunty schmeißt sie sofort auf den Boden. Manchmal kommt es ihr so vor, als würde die ganze Welt versuchen, ihren Körper zu besteigen.

»Shop!«* George kommt zurück. Die Wellensittiche erwachen und flattern in ihren Käfigen.

Laden! Wieso »Laden!«? George und Bunty sagen das jedes Mal, wenn sie durch die Ladentür kommen. Dabei sollte das doch den Kunden vorbehalten sein. Sprechen sie den Laden im Vokativ an (»O Laden!«), oder gebrauchen sie das Wort im Nominativ? Wollen sie den Laden seiner Existenz versichern? Wollen sie sich selbst seiner Existenz versichern? Wollen sie so tun, als seien sie Kunden? Aber warum soll man vorgeben, das zu sein, was man hasst? Ich fürchte, »Shop!« wird, genau wie das Objekt, das dieser Ausdruck bezeichnet, ein ewiges, existenzielles Mysterium bleiben.

Doch jetzt sind wir endlich aus unserer Verbannung hinter der Theke befreit (Bunty hat gerade die Ladenkatze verkauft, aber das erzählt sie George nicht. Arme Katze!), und wir können nun die Welt jenseits des Ladens erkunden. Zunächst müssen wir uns allerdings noch dem Ritual unterziehen, Gillian anzukleiden, damit sie in der feindlichen Atmosphäre außerhalb des Ladens überleben kann. Bunty hat kein Vertrauen in den Monat Mai und zurrt Gillian das Miederhemdchen auf ihrer immer noch engelsgleichen Haut fest. Dann folgen ein Petticoat, ein dicker roter Wollpullover, der von Buntys immer regen Händen gestrickt wurde, ein Royal-Stewart-Schottenrock und weiße Kniestrümpfe, die ihre kleinen, festen Beine in zwei Hälften teilen. Schließlich zieht meine Schwester ihren pudrig bleichen, rauchblauen Mantel mit dem weißen Samtkragen an und setzt ein kleine, weiße Wollmütze auf, deren Bänder in ihr Doppelkinn schneiden. Ich hingegen bin frei schwebend, nackt und ohne Zierrat. Für mich gibt es noch keine Fäustlinge und Mützen, nur die warmen, geschmeidigen Eingeweide von Buntys ahnungslosem Körper, der noch nichts von der kostbaren Last weiß, die er in sich trägt.

Patricia, die Porridge-Hasserin, ist schon vor ein paar Stunden von George die Straße entlang in die Schule gehetzt worden; im Moment steht sie auf dem Spielplatz, trinkt aus ihrer kleinen Milchflasche, geht in Gedanken noch einmal das Einmaleins durch (sie ist sehr klug) und fragt sich, warum niemand sie auffordert, bei den Hüpfspielen mitzumachen. Erst fünf Jahre alt, und schon Außenseiterin! Drei Fünftel der Familie spazieren nun über die Blake Street in Richtung der Museumsgärten; oder vielmehr ist es so, dass Bunty spaziert, ich schwebe und Gillian auf ihrem brandneuen Dreirad fährt, worauf sie nachdrücklich bestanden hat. Bunty empfindet Parkanlagen als überflüssigen Luxus, als Verschwendung – Löcher in der Welt, die mit nichts außer Luft und Licht und Vögeln gefüllt sind. Sollten diese leeren Räume nicht mit etwas Nützlichem wie beispielsweise Hausarbeit angereichert werden?

Hausarbeit muss getan werden. Andererseits sollen Kinder im Park spielen, damit sie ihr Quantum an frischer Luft abbekommen – Bunty hat das im Kindererziehungskapitel (»Was benötigt ein Baby?«) ihres Buches Ratgeber für alle Lebenslagen gelesen. Also opfert sie am Eingang zu den Museumsgärten ein kostbares Sixpence-Stück und stellt damit sicher, dass unsere frische Luft auch exklusiv sein wird.

Mein erster Tag! An den Bäumen im Park sprießt das junge Laub, und der Himmel über Bunty ist tiefblau; wenn sie die Hand nach oben strecken würde (was sie nicht tun wird), könnte sie ihn berühren. Flauschige weiße Wolken türmen sich wie eine Herde Lämmer übereinander. Wir befinden uns im Quattrocento-Himmel. Vögel sausen zwitschernd und trällernd durch die Luft, ihre winzigen Flugmuskeln auf volle Fahrt eingestellt – ihr Miniaturengel der Verkündigung, ihr Gabriel-Vögel, kommt und kündet von meiner Ankunft! Halleluja!

Doch Bunty merkt davon nichts. Sie beobachtet Gillian, die selbstvergessen um jede Biegung und Krümmung des Pfades fährt, als folge sie irgendeinem geheimen, nur für sie sichtbaren tantrischen Zeichen. Ich mache mir Sorgen, dass sich Gillian womöglich zwischen den Blumenbeeten verirrt. Jenseits des Parks ist ein breiter, ruhiger Fluss zu erkennen, und vor uns erstrecken sich die bleichen, von durchbrochenen Verzierungen geschmückten Ruinen der St. Mary’s Abbey. Ein Kranich schwingt sich mit gellendem Schrei von seinem Nest auf der Stadtmauer empor und landet vor uns im Gras. Schöne, neue Welt, die du von solchen Geschöpfen bewohnt bist!

Zwei Männer, Parkangestellte, nennen wir sie Bert und Alf, sind mit Rasenmähen beschäftigt. Beim Anblick von Gillian halten sie in ihrer Arbeit inne, lehnen sich auf ihre riesigen Rasenmäher und schauen mit offenkundiger Freude zu, wie Gillian ihre Kreise dreht. Bert und Alf haben während des Kriegs im selben Regiment gekämpft, haben zur Musik von Al Bowlly dieselben Tänze getanzt, sind zusammen den Frauen (solchen wie Bunty) nachgestiegen, und jetzt mähen sie zusammen Rasen. Sie haben das Gefühl, dass sie vom Leben irgendwie ungerecht behandelt worden sind, doch der Anblick von Gillian versöhnt sie mit ihrem Schicksal. (Süß und unbeschwert und nett und fröhlich – Gillian, an einem Glück bringenden Sabbat geboren, verfügt 1951 tatsächlich noch über diese Eigenschaften. Leider hat sie diese bald darauf verloren.) Sauber und rein wie ein frisch ausgepacktes Stück Seife, verkörpert sie alles, wofür Bert und Alf im Krieg gekämpft haben – unsere Gillian, die Hoffnung für die Zukunft. (Keine besondere Zukunft, wie sich herausstellen soll, denn 1959 wird sie von einem silberblauen Hillman Husky überfahren; aber wie hätten wir das ahnen können? Unsere Familie hat eine genetische Prädisposition für Unfälle – überfahren und in die Luft gejagt zu werden, sind die beiden häufigsten Todesarten.)

Bunty (unsere Mutter, die Blüte der englischen Weiblichkeit) fühlt sich durch die Aufmerksamkeit von Bert und Alf etwas gereizt. (Verfügt sie eigentlich auch über andere Emotionen?) Was stehen die da herum und gaffen, statt ihren verfluchten Rasen zu mähen?, denkt sie, verbirgt aber ihre Gedanken hinter einem strahlenden, gekünstelten Lächeln.

Zeit zu gehen! Bunty hat genug von all dem Müßiggang, wir müssen jetzt die Läden anderer Ladeninhaber für unsere Einkäufe aufsuchen. Bunty bereitet sich innerlich auf eine Szene mit Gillian vor, denn die wird es sicherlich geben. Es gelingt ihr, Gillian aus den Blumenbeeten herauszulocken und wieder auf den rechten Pfad des Lebens zu lenken; doch Gillian, die nicht weiß, dass sie wertvolle Zeit vergeudet, tritt auch weiterhin nur langsam in die Pedale, bleibt stehen, um Blumen zu bewundern, hebt Steine auf, stellt Fragen. Bunty bewahrt so lange wie möglich einen madonnenhaften Ausdruck von Gleichmut und Ruhe, bis ihre Ungeduld plötzlich gewaltsam hervorbricht und sie an der Lenkstange des Dreirads zerrt, um Gillian anzutreiben. Dies hat die fatale Folge, dass Gillian herunterfällt, in einem ordentlich blauweißen Kleiderhäufchen auf dem Boden landet, nach Luft ringt und währenddessen schreit. Ich bin erschrocken – werde ich etwa auch lernen müssen, wie man das macht?

Bunty befördert Gillian wieder auf die Beine und tut dabei so, als würde sie nicht bemerken, dass Gillians zarte Handflächen und Knie aufgeschürft sind. (Bunty reagiert auf Schmerzen oder besser gesagt auf Emotionen jeglicher Art so, als würden diese einer Persönlichkeitsstörung entspringen.) Sich der aufmerksamen Blicke von Bert und Alf sehr wohl bewusst, setzt Bunty nun ihr Alles-halb-so-wild-Lächeln auf und flüstert in Gillians Ohr, dass sie etwas Süßes bekommt, wenn sie mit dem Weinen aufhört. Gillian stopft daraufhin sofort die Faust in den Mund. Wird sie eine gute Schwester sein? Ist das eine gute Mutter?

Hocherhobenen Hauptes marschiert Bunty aus dem Park, an der einen Hand Gillian hinter sich herziehend, an der anderen das Dreirad. Bert und Alf kehren schweigend an ihre Arbeit zurück. Eine leise Brise zaust das junge Laub an den Bäumen und raschelt durch eine Morgenzeitung, die auf einer Bank liegen geblieben ist. Ein Foto des Skylon-Wolkenkratzers flattert auf der Vorderseite, als wollte es uns zuwinken – eine Stadt der Zukunft, ein Sciencefiction-Oz. Doch im Moment interessiert mich das nicht – ich winde mich gerade in einem Schwall tückischer Chemikalien, die von Bunty als Resultat des Dreirad-Debakels freigesetzt wurden.

»Nun, Herzchen, was darf’s denn sein?«, dröhnt die Stimme des Metzgers durch den Laden. »’n saftiges Stück Fleisch?« Er zwinkert meiner Mutter wollüstig zu, und alle im Laden außer meiner Mutter, die vorgibt, taub zu sein, biegen sich vor Lachen. Walters Kunden mögen ihn, weil er sich wie ein Metzger in einer Ealing-Komödie benimmt, und in seiner blauweiß gesprenkelten Schürze und dem Strohhut aussieht wie eine Parodie seiner selbst. Er ist ein Cockney, und schon das stellt für uns, die wir dem geistigen Herzland Yorkshires entstammen, etwas Gefährliches und Unbekanntes dar. In Buntys privatem Tierlexikon (alle Männer sind Tiere) kommt er mit seiner glatten, glänzenden Haut, die sich straff über sein weiches, plumpes Fleisch spannt, als Schwein vor. Bunty steht am Anfang der Reihe und bittet nun in ihrem neutralsten Ton um ein Steak und Nieren, aber trotzdem brüllt der Metzger vor Lachen, als hätte sie etwas höchst Frivoles von sich gegeben.

»Den Alten mal wieder ’n bisschen auf Trab bringen, was?«, röhrt er. Bunty taucht nach unten ab und fummelt an Gillians Schnürsenkel, damit niemand sehen kann, wie ihre Wangen vor Verlegenheit brennen.

»Für ’n Prachtweib wie Sie tu ich alles!« Walter grinst sie anzüglich an, zaubert dann plötzlich von irgendwoher ein Messer hervor und beginnt es zu schärfen, ohne die Augen auch nur eine Sekunde von Bunty abzuwenden. Sie verharrt weiterhin in gebückter Haltung, um sich so lang wie möglich hinter ihrem vorgeschützten Gespräch mit Gillian zu verschanzen; dabei lächelt und nickt sie, als wäre das, was Gillian zu sagen hat, außerordentlich interessant. (In Wahrheit hat sie sich nie auch nur einen Funken dafür interessiert, was irgendeine von uns sagte – außer es war frech.)

Der Metzger beginnt, sehr laut das Torero-Motiv aus Carmen zu pfeifen und macht einen dramatischen Akt daraus, eine schwere, glitschige Niere in seiner Hand zu wiegen. »Sie sollten zur Bühne gehen, Walter!«, verkündet eine Stimme im Hintergrund des Ladens, und die anderen Kunden pflichten ihr murmelnd bei. Bunty, die sich jetzt wieder in der Vertikalen befindet, wird von einem störenden Gedanken heimgesucht – die Niere, die Walter gerade von einer Hand in die andere wirft, weist eine erschreckende Ähnlichkeit mit einem Paar Hoden auf. (»Hoden« ist für sie natürlich kein besonders geläufiges Wort; sie gehört einer Generation von Frauen an, die mit dem korrekten anatomischen Vokabular nicht sehr vertraut ist.)

Walter klatscht die Niere auf die Marmorplatte und zerschneidet sie, wobei er sein Messer mit erstaunlicher Geschicklichkeit schwingt. Sein bewunderndes Publikum stößt einen kollektiven Seufzer aus.

Ginge es nach Bunty, würde sie zu einem anderen Metzger gehen, aber Walters Geschäft befindet sich neben unserem, was eine gewisse Solidarität erforderlich macht. Darüber hinaus ist er auch noch ein Freund von George, wiewohl für Bunty kaum mehr als ein Bekannter. Bunty gefällt das Wort »Bekannter«, es klingt kultiviert und ist nicht mit so zeitraubenden Verpflichtungen behaftet wie der Ausdruck »Freund«. Bekannter hin, Freund her, jedenfalls ist Walter schwer auf Abstand zu halten; Bunty hat das verschiedentlich, wenn er sie hinter die Wurstmaschine im rückwärtigen Teil des Ladens gedrängt hat, am eigenen Leibe erlebt. George und Walter tun einander »Gefallen« – Walter führt das gerade vor den Augen aller Kunden vor, indem er mit dem Steak, das weitaus größer ist, als es Buntys Lebensmittel-Coupon erlaubt, ein Kunststückchen zum Besten gibt. Außerdem hat Walter den Ruf eines Schürzenjägers, was für Bunty ein Grund mehr ist, die Freundschaft zwischen Walter und George zu missbilligen. George sagt zwar, dass so ein Verhalten abstoßend sei, aber Bunty hat den Verdacht, dass er es in Wahrheit überhaupt nicht abstoßend findet. Sie bevorzugt Georges anderen Freund unter den Ladenbesitzern, Bernard Belling, der mit Sanitärbedarf handelt und im Gegensatz zu Walter in der Öffentlichkeit keine anzüglichen Reden schwingt.

Als Bunty das weiche Papierpaket mit Fleisch entgegennimmt, weicht sie Walters Blick aus und lächelt stattdessen starr in die Bauchhöhle des toten Lamms, das hinter Walters linker Schulter hängt. Wortlos verlässt sie den Laden, aber insgeheim ist jeder Zoll von ihr eine empörte Scarlett O’Hara, die hochmütig den Kopf zurückwirft; mit schwingenden Röcken von dannen rauscht und den Metzger in die Hölle wünscht.

Im Anschluss an Walter besuchen wir die Bäckerei der Richardsons und kaufen ein großes, mehlig weißes Brot, aber keinen Kuchen, da Bunty der Auffassung ist, dass Kuchen vom Bäcker auf einen liederlichen Haushalt hindeutet. Danach gehen wir zu Hannon’s, um Äpfel, Kohl und Kartoffeln zu erstehen, dann weiter zu Borders’, wo es Kaffee, Käse und Butter gibt, die der Mann hinter der Theke aus einem Fass nimmt und in Form streicht. Ich denke, dass wir mittlerweile alle etwas erschöpft sind; Bunty muss Gillian ziemlich zusetzen, damit sie auf ihrem Dreirad die Gillygate hoch und weiter über die Clarence Street zu unserer letzten Anlaufstation strampelt. Gillian hat mittlerweile eine lustige, krebsrote Farbe angenommen und wünscht ganz offensichtlich, sie hätte nie darum gebeten, ihr Dreirad mitnehmen zu dürfen. Sie muss wild in die Pedale treten, um mit Bunty mithalten zu können, die langsam richtig schlechte Laune bekommt (ich merke das).

Endlich erreichen wir die Lowther Street und das geduckte Haus mit der Terrasse, in dem Nell wohnt. Nell ist meine Großmutter, Buntys Mutter und Tochter von Alice. Ihr gesamtes Leben ist durch ihre Verwandtschaftsbeziehungen definiert.

Mutter von: Clifford, Babs, Bunty, Betty, Ted

Tochter von: Alice

Stieftochter von: Rachel

Schwester von: Ada (tot), Lawrence (vermutlich tot), Tom, Albert (tot), Lillian (so gut wie tot)

Ehefrau von: Frank (tot)

Großmutter von: Adrian, Daisy, Rose, Patricia, Gillian, Ewan, Hope, Tim und nun auch von … MIR! Buntys Magen rumpelt wie Donner in meinen Ohren – bald ist es Zeit fürs Mittagessen, aber die Vorstellung, etwas zu essen, ist ihr unerträglich. Meine neue Großmutter gibt Gillian ein Glas mit leuchtendem Kia-ora-Orangensaft und uns Pfeilwurzkekse und Camp-Kaffee, den sie mit sterilisierter Milch in einer Pfanne aufkocht. Bunty glaubt, sich erbrechen zu müssen. Der Geruch von Sägemehl und verrottetem Fleisch scheint ihr aus dem Metzgerladen gefolgt und an ihrer Haut haften geblieben zu sein.

»Geht’s gut, Mutter?«, fragt Bunty, ohne eine Antwort zu erwarten. Nell ist klein und irgendwie zweidimensional. Sie wirkt weder auf Bekannte noch auf Verwandte sonderlich beeindruckend.

Bunty entdeckt eine Fliege, die auf die Kekse zukriecht. Verstohlen ergreift sie die Fliegenklatsche, die meine Großmutter immer bereitliegen hat, und schlägt die Fliege gekonnt aus dem Dasein. Vor einer Sekunde war diese Fliege noch gesund und lebendig, jetzt ist sie tot. Gestern gab es mich noch nicht, jetzt bin ich da. Ist das Leben nicht erstaunlich?

Buntys Gegenwart geht Nell auf die Nerven; sie rutscht unruhig in den Tiefen ihres Armsessels umher und fragt sich, wann wir endlich wieder aufbrechen, damit sie in Ruhe Radio hören kann. Bunty überspült eine Woge von Übelkeit, die mit meiner unerwarteten Ankunft zu tun hat; und Gillian hat ihren Kia-ora ausgetrunken und nimmt nun Rache an der Welt. Sie spielt mit der Knopfschachtel ihrer Großmutter, wählt einen Knopf aus pinkfarbenem Glas (siehe Fußnote 1), der wie eine Blume geformt ist, und schluckt ihn vorsichtig und vorsätzlich hinunter. Der Knopf erinnert verräterisch an die Süßigkeiten, die ihr unsere vergessliche Mutter in den Museumsgärten versprochen hatte.

»Dieser verfluchte Papagei!« George streckt seinen verletzten Finger zur allgemeinen Besichtigung in die Luft. Bunty stößt gleichgültig Beschwichtigungslaute aus. (Verletzungen sind, wie ich bereits erwähnt habe, nicht ihre Stärke.) Sie ist bis zu den Ellbogen in Talg und Mehl getaucht, und ihr Magen hebt sich schon wieder. Voll Abscheu beobachtet sie, wie sich George einen der kleinen Kuchen nimmt, deren Zubereitung uns den halben Nachmittag gekostet hat, und diesen, ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen, in einem Bissen hinunterschlingt.

Der Nachmittag verlief ganz schön enttäuschend. Wieder waren wir einkaufen, haben diesmal aber lediglich irgendeine mausgraue Wolle erstanden; bei der Geschäftsinhaberin handelte es sich um eine verschüchterte alte Frau, die mir den Wert von Walters Mein-Laden-ist-meine-Bühne-Philosophie erst richtig bewusst gemacht hat. Ich habe gehofft, wir würden einen Floristen aufsuchen und meine Ankunft mit Blumen, mit ein, zwei Kränzchen oder einem Strauß aus Freude und Rosen feiern, aber nein. Ich vergesse ständig, dass niemand von meiner Existenz weiß.

Wir haben Patricia von der Schule abgeholt, aber das war auch nicht besonders interessant, und ihr Tag scheint ebenfalls recht langweilig gewesen zu sein:

»Was hast du heute gemacht?«

»Nichts.« (Begleitet von einem Achselzucken.)

»Was gab es zu essen?«

»Weiß nicht mehr.« (Neuerliches Achselzucken.)

»Hast du heute mit Freunden gespielt?«

»Nein.«

»Zuck nicht ständig mit den Achseln, Patricia!«

Bunty schneidet die blutverschmierte Niere, wobei ihr der Vergleich mit den Hoden immer noch im Gedächtnis sitzt. Sie hasst es zu kochen, es hat zu viel mit Gefälligkeit und Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen zu tun. Und schon legt sie wieder los: Mein ganzes Leben verbringe ich mit Kochen, ich bin eine Sklavin des Haushalts, an den Herd gekettet … all die Mahlzeiten, Tag für Tag, und was passiert damit? Sie werden gegessen, und zwar ohne ein Wort des Dankes! Wenn Bunty am Herd steht, beginnt ihr Herz manchmal wild in ihrer Brust zu hämmern, und sie fühlt sich, als spränge ihr Kopf auf und ein Zyklon risse ihr Gehirn heraus und fetzte alles um sie herum in Stücke. (Das passiert auch, wenn sie über den zerstobenen Kansas-Traum nachdenkt.) Sie versteht nicht, warum sie so empfindet (fragen wir doch einfach Alice – siehe noch einmal Fußnote 1), aber gerade fängt es wieder einmal an, und zwar genau in dem Moment, als George in die Küche zurückspaziert, sich noch einen Kuchen nimmt und verkündet, dass er los müsse, um »einen Mann wegen eines Hundes zu treffen«. (Er tippt sich bei diesen Worten sogar an die Nase – und ich habe langsam das Gefühl, dass wir hier alle in einem schlechten Film gefangen sind.) Bunty verzerrt ihr Gesicht zu einer mordlüsternen Grimasse und hebt das Messer, als spiele sie mit dem Gedanken, ihn abzustechen. Wird die große Stadt Atlanta in Flammen aufgehen?

»Ich muss etwas Geschäftliches erledigen«, sagt George rasch, und Bunty besinnt sich eines Besseren und sticht stattdessen das Steak nieder.

»Himmel noch mal, jetzt stell dich nicht so an! Was denkst du denn, was ich vorhabe – etwa ein leidenschaftliches Schäferstündchen auf dem Küchenboden, mit einer anderen Frau?« (Eine schlaue Frage, denn genau das hat mein frisch gebackener Vater tatsächlich vor.) Wird in der Küche ein Bürgerkrieg ausbrechen? Wird Atlanta brennen? Ich warte voll Spannung.

Nein, wir haben noch einmal Aufschub bekommen. »Puh, Glück gehabt!«, würde Buntys Bruder Ted sagen, wenn er hier wäre; aber er ist nicht hier, sondern bei der Handelsmarine und kreuzt gerade bei schwerem Seegang durch das Südchinesische Meer. Bunty verliert das Interesse an dem Geplänkel und wendet ihre Aufmerksamkeit wieder ihrem Kalbsnierenbraten in Blätterteig zu.

Gott sei Dank, mein erster Tag ist fast vorbei. Er war für manchen ein sehr anstrengender Tag, vor allem für Bunty und mich. George ist noch nicht zurückgekehrt, während Bunty, Gillian und Patricia schon tief und fest schlafen. Bunty weilt wieder im Traumland und träumt von Walter, der mit Händen aus Schweinefleisch an ihren Knöpfen fummelt und ihr Fleisch mit Fingern knetet, die wie Würste aussehen. Gillian schnarcht im Schlaf, in einem Sisyphus-Albtraum gefangen: Sie muss auf ihrem Dreirad unentwegt einen Hügel hinauffahren. Patricia befindet sich in der Tiefschlafphase; ihr bleiches Gesicht ist angespannt, und sie presst ihren Panda fest an sich. Die Geister wandern unbehelligt umher und unternehmen schwächliche Versuche, die häusliche Ordnung zu stören – die Milch sauer werden lassen, Staub auf den Regalen verstreuen.

Auch ich bin hellwach, schlage Purzelbäume und schwebe in dem Ozean von Bunty. Ich schlage meine winzigen, nackten Fersen drei Mal zusammen und denke: Es geht nichts über ein Zuhause.

Am nächsten Morgen ist George ungewöhnlich gut gelaunt (seine Nacht auf den Küchenfliesen – nach einer Sauftour mit Walter – war sehr befriedigend), und er kneift Bunty wach.

»Wie wär’s mit Frühstück im Bett, Bunt?« Bunty grunzt.

»Was hältst du von einem Stück Wurst? Blutwurst?« Bunty stöhnt, was George als ein »Ja« auffasst und in die Küche hinuntertrottet, während Bunty ins Bad rennt. Einen Moment lang glaubt sie, die lächelnde Scarlett in vollem Technicolor im Badezimmerspiegel zu sehen, doch das Bild verschwindet, als sie sich übergibt. Ihre heiße, prickelnde Stirn gegen die kalten Kacheln gelehnt, formiert sich in ihrem Hirn ein schrecklicher Gedanke – sie ist schwanger! (Arme Bunty – musste sich bei jeder Schwangerschaft jeden Morgen übergeben. Kein Wunder, dass sie uns immer erzählt hat, sie habe uns gründlich satt.) Abrupt lässt sie sich auf den Toilettendeckel fallen und öffnet den Mund zu einem stummen Edvard-Munch-Schrei – das kann doch nicht wahr sein! (Doch, doch, doch, Bunty wird ein Baby haben! Mich!) Sie schmeißt den nächstbesten Gegenstand (einen roten Schuh) an den Spiegel, und er zerbricht in Millionen Splitter.

Ich hänge an einem Faden wie ein pinkfarbener Glasknopf. Hilfe! Wo sind meine Schwestern? (Schlafen.) Mein Vater? (Macht Frühstück.) Wo ist meine Mutter?

Dennoch, alles halb so wild – die Sonne steht hoch am Himmel, und wieder kündigt sich ein herrlicher Tag an. Die Menschen werden in die Ausstellungshallen und den »Dom der Entdeckung« strömen und ihre Hälse nach Skylon und der schimmernden Smaragdstadt von morgen verrenken. Die Zukunft ist wie ein Schrank voller Licht; man muss nur den Schlüssel finden, der die Tür öffnet. Drosseln ziehen singend durch die Lüfte. Was für eine schöne Welt!

Fußnote 1

Ländliche Idylle

Das Foto befindet sich in einem Silberrahmen, der mit rotem Samt gepolstert ist und in der Mitte ein ovales Glas hat, durch das meine Urgroßmutter skeptisch in die Welt blickt.

Sie hält sich sehr gerade und hat die eheberingte Hand auf die Rückenlehne einer Chaiselongue gestützt. Den Hintergrund bildet eine für die damalige Zeit typische Studiokulisse mit einer verträumten, mediterranen Hügellandschaft, vor der sich ein von einer Balustrade überdachter Trompe-l’œil-Treppenaufgang emporschwingt. Die Haare meiner Urgroßmutter sind in der Mitte gescheitelt und in einer Krone aus Zöpfen um ihren Kopf gewunden. Das Miederoberteil ihres hochgeschlossenen Satin-Kleides wirkt proper und prall wie ein Sofakissen. Um den Hals trägt sie ein kleines Medaillon, und ihre Lippen sind ein wenig geöffnet, was den Eindruck erweckt, sie würde darauf warten, dass irgendetwas passiert. Ihr Kopf ist leicht nach hinten geneigt, doch sie schaut direkt in die Kamera (oder zum Fotografen hin). Auf dem Foto sehen ihre Augen dunkel aus und haben einen unergründlichen Ausdruck. Sie scheint gerade etwas sagen zu wollen, aber was das sein könnte, entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen.

Ich hatte dieses Foto noch nie zuvor gesehen. Bunty hat es eines Tages wie aus dem Nichts hervorgezaubert. Ihr Onkel Tom war gerade im Pflegeheim verstorben, und sie hatte seine wenigen Habseligkeiten, die in einem Pappkarton Platz fanden, abholen müssen. Diesem Karton entnahm sie dann das Foto, und als ich sie fragte, wer das sei, erzählte sie mir, dass es sich um ihre Großmutter, meine Urgroßmutter, handle.

»Sie hat sich ziemlich verändert, nicht wahr?«, sagte ich, während ich über das Glas strich und mit dem Finger die Gesichtsform meiner Urgroßmutter nachzeichnete. »Auf dem Foto, das du hast, ist sie fett und hässlich – du weißt schon, das Familienfoto, das im Hinterhof der Lowther Street aufgenommen wurde.«

Dieses Foto, auf dessen Rückseite Bunty mit wasserblauer Tinte »Lowther Street, 1914« geschrieben hatte, zeigt meine Urgroßmutter im Kreise ihrer ganzen Familie. Sie thront mächtig und breit in der Mitte einer Holzbank, und neben ihr sitzen auf der einen Seite Nell (Buntys Mutter) und auf der anderen Lillian (Nells Schwester). Hinter ihnen steht Tom, und auf dem Boden zu Rachels Füßen kauert Albert, der jüngste Bruder. Die Sonne scheint, und auf der Mauer im Hintergrund blühen Blumen.

»Nein, nein«, sagte Bunty abwesend. »Die Frau auf dem Lowther-Street-Foto ist Rachel – die Stiefmutter, nicht die richtige Mutter. Sie war eine Cousine oder so was.«

Die Frau in ihrem gepolsterten Rahmen – die richtige Mutter, die wahre Braut – starrt unergründlich über die Zeiten hinweg in die Gegenwart hinein. »Wie war ihr Name?«

Bunty musste einen Moment lang überlegen. »Alice«, verkündete sie schließlich. »Alice Barker.«

Wie sich herausstellte, war meine neu entdeckte Urgroßmutter bei der Geburt von Nell gestorben, und kurz darauf hat dann mein treuloser Urgroßvater Rachel geheiratet (die falsche Mutter, die falsche Braut). Bunty erinnerte sich noch vage, dass laut Überlieferung Rachel ins Haus gekommen war, um sich um die Kinder zu kümmern und als schlecht bezahlte Haushälterin zu arbeiten. »Sechs mutterlose Kinder«, erklärte sie in ihrer Bambis-Mutter-ist-tot-Stimme. »Er musste sich wieder verheiraten.«

»Warum hast du mir das nicht schon früher erzählt?«

»Ich habe es vergessen«, sagte Bunty trotzig.

Die vergessene Alice schaute starr geradeaus. Vorsichtig löste ich das Foto aus dem Rahmen, und weitere Details ihrer künstlichen Sepia-Welt wurden offenbar – eine große Salon-Palme in einem Messingtopf und ein in einer Ecke der Kulisse drapierter, dicker Vorhang. Auf der Rückseite des Fotos stand mit Kupferfarbe die Aufschrift J. P. Armand. Reisender Fotograf. Und darunter mit verblichenem Bleistift das Datum – 20. Juni 1888.

»Zwanzigster Juni 1888«, las ich Bunty vor, die mir das Foto aus der Hand riss und es eine Weile prüfend betrachtete.

»Du hättest es nie bemerkt, stimmt’s? So, wie sie hinter dieser Couch steht, ist es auch gut verdeckt.«

»Was hätte ich nie bemerkt? Was ist verdeckt?«

»Meine Mutter wurde 1888 geboren. Am dreißigsten Juli. Alice ist auf diesem Foto im achten Monat schwanger. Mit meiner Mutter Nell.«

Erklärt sich daraus dieser unergründliche Blick? Fühlt sie das Nahen ihres Todes, der an ihren sepiableichen Röcken schnuppert, durch ihr sepiafahles Haar streicht? Bunty war noch immer in die Betrachtung des Fotos versunken. »Sie sieht genauso aus wie du«, bemerkte sie in anklagendem Ton, als wären die vergessene Alice und ich Bundesgenossen einer Verschwörung, mit der Absicht, Unruhe zu stiften.

Ich möchte diese verlorene Frau vor dem erretten, was ihr bevorsteht (dem Vergessen). Ich tauche in das Bild ein, reiße sie heraus …

Die Szenerie sichtbar machen …

Hundert Jahre zurück. Ein heißer Sommertag, die Tür eines Landhauses steht weit offen. Draußen im Hof boxen und raufen sich zwei kleine Jungen im Staub, während ein hübsches Mädchen von etwa neun Jahren – sie ist älter als die Jungen – neben der Hintertür auf einem Stuhl sitzt und offensichtlich taub gegen den Lärm ist, den ihre Brüder veranstalten. Das ist Ada. Ihr langes, bleiches goldenes Haar fällt in dichten Locken herab und ist mit einem von der Hitze erschlafften Band aus dem Gesicht gebunden. Um ihre Füße herum scharren ein paar Hühner sinnlos im Staub. Sie summt der Puppe zu, die sie in den Armen wiegt; und in ihrem Gesicht liegt ein Ausdruck von mütterlicher Würde, wie man ihn, außer auf Madonnenbildern, nur selten findet. Auf der anderen Seite des Hofes schläft ein Hund im Schatten einer Scheune; und auf einem Holzpflug sitzt eine schwarze Katze, die wohlig in der glühenden Hitze schnurrt und sich dann und wann mit beiläufigen, trägen Bewegungen putzt. Hinter dem Zaun erstrecken sich Weiden; auf einigen grasen Kühe, auf anderen Schafe. Manche sind leer. An der Südseite des Cottage wurde dem unfruchtbaren, kalkigen Boden ein Stück Garten abgetrotzt, und man kann Reihen mit mickrigen Karotten und Kohl erkennen, die in der trockenen Erde vor sich hinwelken. Neben der Haustür lassen Ringel- und Kornblumen die Köpfe unter dem heißen Atem der Sonne hängen.

Die gesamte Szenerie wirkt, als hätte jemand eine idyllische ländliche Kulisse genommen und sie an anderer Stelle etwas fehlerhaft wieder aufgebaut – die Sonne ist zu heiß, das Licht zu hell, die Felder zu trocken, die Tiere zu dünn. Das Cottage wirkt von außen zwar bezaubernd malerisch, strahlt aber eine verdächtige Lebkuchenhäuschen-Atmosphäre aus. Wer mag wohl der Herr von diesem Häuschen sein?

Unvermittelt und ohne ihren madonnengleichen Ausdruck im Geringsten zu verändern, hebt das Mädchen einen Stein auf, wirft ihn nach ihren Brüdern und erwischt Tom, den jüngsten, am Kopf. Die beiden Jungen springen erschrocken auseinander und rennen kreischend auf die Weide hinaus, vereint in ihrem gemeinsamen Abscheu gegen die ältere Schwester. Ada bleibt ungerührt und wendet ihre Aufmerksamkeit wieder ihrem Puppenkind zu. Die Sonne steht hoch am Himmel, weiß lodernd vor Zorn. In der Küche des Cottage backt eine Frau Brot, schleudert den Teig auf einen Holztisch, nimmt ihn auf, schleudert ihn hinunter, nimmt ihn auf, schleudert ihn hinunter. Ein Kind von bislang noch unbestimmbarem Geschlecht sitzt unter dem Tisch und schlägt mit einem Holzhammer auf Holzklötze. (Also ist es vermutlich ein Junge.) Das Kind hat dieselben Engelslocken wie seine Schwester.

Das Gesicht der Frau ist von der Hitze in der Küche gerötet; hin und wieder legt sie eine Pause ein, streckt den Rücken und streicht mit der Hand über die Stirn. Mit den Fäusten knetet sie den unteren Teil ihres Rückens. Sie hat Zahnschmerzen. Ihr Bauch, vom nächsten Kind angeschwollen, dehnt sich auf ähnliche Weise aus wie der Brotteig.

Diese Frau ist Alice. Diese Frau ist meine Urgroßmutter. Diese Frau ist verloren in der Zeit. Diese Frau hat schöne blonde Haare, die sie zu einem verschwitzten Knoten zurückgesteckt hat. Diese Frau hat genug vom Leben. Diese Frau ist kurz davor, sich aus dem Leben zu stehlen. In ihrem genetischen Code wird mit leisem Raunen ein Befehl erlassen, der zur Folge hat, dass fortan in Momenten von Stress wir alle (Nell, Bunty, meine Schwestern, ich) auf genau dieselbe Art und Weise mit den Händen über unsere Stirn streichen werden, wie es soeben Alice getan hat. Ein Mehlfleck pudert ihre Nase.

Alice ist einunddreißig Jahre alt und mit ihrem siebten Kind schwanger (eines hat sie bereits verloren – William, Adas Zwillingsbruder, starb im Alter von drei Monaten an einem unbekannten Fieber). Alice stammt ursprünglich aus York. Ihre Mutter, Sophia, hatte einen reichen und sehr viel älteren Mann geheiratet; Sophias Vater war sehr erfreut über die gute Partie, nicht zuletzt deshalb, weil ihre Schwester, Hannah, einen peinlichen Skandal verursacht hatte, indem sie mit einem unehrenhaft aus der Navy entlassenen Mann weggelaufen war. Das Schicksal seiner beiden Töchter hätte damals gar nicht unterschiedlicher sein können – die eine lebte in Reichtum und Ehre, die andere in Armut und Schande. Das Vermögen von Sophias Gemahl stammte aus dem Kauf und Verkauf von Land für den Eisenbahn-Bau, enorme Profite, die schnell und, wie sich herausstellte (ehe er sich aufhängte), unredlich erzielt worden waren. Alice wurde also in ein herrschaftliches Haus an der Micklegate, mit einem sonnendurchfluteten Kinderzimmer und mehr Dienstboten als nötig, hineingeboren, doch beim Eintritt in ihr vierzehntes Lebensjahr war das Vermögen geschwunden und der Name der Familie in Misskredit geraten. Alice war das einzige Kind und ihre Mutter liebte sie abgöttisch, doch Sophia erholte sich nie mehr von dem Skandal, den der Selbstmord ihres Gatten verursacht hatte; sie verlor sich in wirren Fantasien und nahm schließlich so hohe Dosen Opium ein, dass sie sich versehentlich damit umbrachte.

Die arme Alice, die dazu erzogen worden war, Klavier zu spielen und hübsch auszusehen, war nun Waise und – schlimmer noch – im Alter von achtzehn eine Lehrerin, die nichts besaß außer der Uhr ihrer Mutter und einem silbernen Medaillon, das ihr Großvater ihr zur Geburt geschenkt hatte.

Mit einundzwanzig Jahren lernte sie ihren Ehemann kennen. Sie hatte fast ein Jahr lang in dem Dorf Rosedale gearbeitet, wo sie die Position der Schuldirektorin innehatte. Es war eine kleine, ländliche Schule, die einen zweiten Lehrer und einen riesigen Ofen für Brennholz besaß. Die Kinder kamen von den umliegenden Farmen; ihre Eltern waren zum Großteil Landarbeiter, und so war der Unterricht nur schlecht besucht, da die Kinder oft auf dem Feld mithelfen mussten. Alice hasste es zu unterrichten und vermisste das städtische Flair von York, das so ganz anders war als die endlosen, grünen Täler. Nach und nach glitt sie in einen Zustand düsterer Melancholie hinüber, bis auf einmal an einem Samstagnachmittag im Mai das Schicksal bei ihr anklopfte.

Meine Urgroßmutter hatte sich zu einem Spaziergang über Land aufgemacht. Es war ein klarer, schöner Tag, der wilde Flieder und der Weißdorn, die entlang der Feldwege wuchsen, begannen gerade zu blühen, und alles duftete frisch und verheißungsvoll – was meine Urgroßmutter allerdings nur noch tiefer in ihrer Melancholie versinken ließ. Als ob es ihre Stimmung noch untermalen wollte, braute sich plötzlich aus dem Nichts ein Gewitter zusammen; und meine Urgroßmutter, die zwar mit festem Schuhwerk ausgestattet war, aber keinen Regenschirm dabeihatte, sah sich schutzlos dem Regen ausgeliefert. Sie war schon ziemlich durchnässt, als unerwartet Frederick Barker in seinem Einspänner auftauchte und ihr anbot, sie zum Schulhaus zurückzubringen.

Er besaß in der Gegend eine kleine Farm, auf einem flachen, fruchtbaren Landstreifen an einem Ende des Rosedale-Tals. Ihm gehörten ein hübsches, honigfarbenes Farmhaus, eine Herde Devon-Rinder und ein Obstgarten, in dem sein Vater William entlang der einen Hausmauer Pfirsichbäume an einem Spalier gezogen hatte – sie brachten allerdings nur harte und saure Früchte hervor. Meine törichte Urgroßmutter war jedenfalls hingerissen, wovon, wird niemand mehr herausfinden können – vielleicht von seinem ungezwungenen Geplänkel oder von seiner solide wirkenden Farm oder von seinen Pfirsichbäumen. Er war zwölf Jahre älter als sie und umwarb sie beharrlich ein ganzes Jahr lang mit allem, was ihm zur Verfügung stand, angefangen bei Quarkkäse und Pfirsichmarmelade bis hin zu Holzscheiten für den Ofen des Schulhauses. Im Frühling des darauf folgenden Jahres kam der Zeitpunkt, an dem sie die Entscheidung nicht länger hinauszögern konnte – entweder weiterhin als Lehrerin zu arbeiten (was ihr verhasst war) oder Fredericks Heiratsantrag anzunehmen. Sie wählte das Letztere und gebar noch vor Ablauf eines Jahres die Zwillinge – Ada und William.

Als Frederick Alice den Hof gemacht hatte, war er sehr bemüht gewesen, sich nur von seiner besten Seite zu zeigen, doch sobald er sie im Hafen der Ehe gut vertäut hatte, konnte er endlich auch die weniger angenehmen Seiten seines Charakters offenbaren. Zu dem Zeitpunkt, als William in seinem winzigen Sarg zum Friedhof getragen wurde, war auch Alice klar geworden, was alle in Rosedale schon seit Jahren wussten (was aber keiner für nötig gehalten hatte, ihr mitzuteilen) – dass ihr Ehemann ein mürrischer Trunkenbold mit einer unbezähmbaren Wettleidenschaft war. Ob es sich nun um Pferdewetten oder Hunde- und Hahnenkämpfe handelte oder darum, wie viele Kaninchen er in einer Stunde abschießen konnte, wie viele Krähen von einem Feld auffliegen würden, an welcher Stelle im Raum eine Fliege sich niederlassen würde – er setzte auf alles.

Schließlich – und unvermeidlich – verlor er die Farm, jenes Stück Land, das zweihundert Jahre lang im Besitz seiner Familie gewesen war, und verpflanzte Alice und die Kinder – Ada, Lawrence sowie das neugeborene Baby Tom – nach Swaledale, wo er Arbeit als Wildhüter fand. Seitdem waren noch zwei Kinder dazugekommen, und jetzt war ein weiteres unterwegs. Es vergeht kein Tag, an dem sich Alice nicht vorstellt, wie das Leben aussehen würde, wenn sie Frederick Barker nicht geheiratet hätte.

Alice zerteilt den Teig, knetet die Teile in Form, legt sie auf die Backbleche, bedeckt die Bleche mit feuchten Tüchern und stellt sie zum Gehen auf den Herd. Bei diesem Wetter wird es nicht lange dauern. Unter ihrer weißen Schürze trägt sie einen derben dunkelgrauen Serge-Rock und eine verwaschene pinkfarbene Bluse mit pinkfarbenen Glasknöpfen, die wie Blüten geformt sind. Wie Gänseblümchen. Sie spürt, wie ihr unter der Bluse der Schweiß über die Haut rinnt. Alice hat dunkelblaue Schatten unter den Augen und ein summendes Geräusch im Kopf.

Sie nimmt die Schürze ab, reibt sich abermals den Rücken und bewegt sich träumerisch auf die offene Haustür zu. An den Türpfosten gelehnt, streckt sie die Hand nach ihrer Tochter Ada aus und streicht ihr sanft übers Haar. Ada schüttelt den Kopf, als sei eine Fliege darauf gelandet – sie hasst es, berührt zu werden –, und nimmt wieder ihr summendes Schlaflied für ihr Puppenbaby auf, während das echte Baby, Nell, Alice von innen zu treten beginnt. Alice lässt ihren Blick abwesend auf den Ringelblumen neben der Hintertür ruhen. Und dann – und hier beginnt der spannendste Teil von der Geschichte meiner Urgroßmutter – passiert mit Alice etwas Seltsames. Sie ist dabei, ihr eigenes, persönliches Wunderland zu betreten, denn plötzlich spürt sie, wie sie auf einer geraden, schnellen Flugbahn in Richtung Ringelblumen gezogen wird; es geschieht automatisch und liegt ganz und gar außerhalb ihrer Kontrolle, und sie hat keine Zeit zu denken, als sie auf ihrer Schwindel erregenden Reise direkt auf das Herz einer Blume zusteuert, die aussieht wie eine Sonne. Während sie näher und näher darauf zuschießt, wird jedes Detail der Blume deutlich erkennbar – die lagenweise angeordneten, spitz zulaufenden, ovalen Blütenblätter, das kastanienbraune Nadelkissen der Staubgefäße, das raue, haarige Grün der Stängel – alles rast auf sie zu und verschlingt sie schließlich, sodass sie tatsächlich die überraschend samtige Textur der Blütenblätter auf ihrer Haut fühlen und den säurehaltigen Duft des Pflanzensafts riechen kann.

Aber in dem Moment, als die ganze Welt beunruhigend zu zischen und zu brummen beginnt, hört der Blüten-Albtraum abrupt auf. Alice spürt einen kühlen Wind auf ihrem Gesicht; mit einiger Mühe öffnet sie die Augen und findet sich etwa zehn Meter über dem Cottage in einem vergissmeinnichtblauen Himmel fliegend wieder.

Das Merkwürdigste daran ist die Stille – sie kann sehen, wie sich Lawrence und Tom von den gegenüberliegenden Seiten des Feldes aus etwas zurufen, aber kein Laut dringt zu ihr empor. Sie kann Ada sehen, wie sie für ihre Puppe singt, aber kein Ton entweicht Adas Lippen. Und das Allerseltsamste ist, sie kann sich selbst sehen, wie sie nach wie vor an der Haustür steht und mit Ada spricht, doch obwohl ihr Mund eindeutig Worte formt, entschlüpft ihm kein einziger Ton. Die Vögel – Schwalben und Mauersegler, eine Feldlerche, zwei Ringeltauben, ein Sperber – sind ebenfalls ohne Stimme. Die Kühe da unten sind so stumm wie die auf den Feldern verstreuten Schafe. Die Luft beleben Insekten jeder Art, aber auch deren Flügelschläge bleiben geräuschlos.

Was die Welt an Geräuschen verloren hat, hat sie an Struktur gewonnen, und Alice schwebt durch eine schimmernde, vibrierende Landschaft, in der die Farben, die vorher von der Sonne ausgebleicht waren, nun eine leuchtende, beinahe schon unnatürliche Tiefe gewonnen haben. Die Felder da unten bilden eine kostbare Decke aus Smaragden und Gold, und die Hecken dazwischen explodieren in wilden Rosen, Schafgarbe, Nesseln, Geißblatt – der Duft vermischt sich und steigt nach oben, bis das berauschende Aroma bei Alice angelangt ist und sie dazu bewegt, in Richtung eines Flusses, der wie Silber zwischen einem dunkelgrünen Saum von Bäumen dahingleitet, abzudrehen.

Alice genießt es, wie Distelwolle auf dem Wind zu schweben und sich von einem Platz zum nächsten treiben zu lassen – im einen Moment von den Rauchschwaden aus ihrem eigenen Kamin umkräuselt zu werden, im nächsten über das Farmland zu gleiten und sich am schillernden Federkleid der Hähne zu erfreuen. Wohin sie auch schaut, öffnet und entfaltet sich die Welt. Alice fließt das Herz über. Angesichts der Alice-Hülle, die sie dort unten zurückgelassen hat, kristallisiert sich in ihr ein Gedanke heraus:

»Nanu«, denkt meine schwebende Urgroßmutter, »ich habe das falsche Leben gelebt!«

Mit diesen magischen Worten beschleunigt sie wieder, entfernt sich immer mehr vom Boden und steigt in die dünne, schimmernde Luft empor, hin zu der Stelle, wo sich das helle Blau zu einem tiefen Indigo verdunkelt.

Dann kehrt plötzlich der Klang in die Welt zurück. Ein Geräusch drängt sich gewaltsam in das Bewusstsein von Alice. Es ist das beständige Quietschen einer alten Wagenaufhängung und das Trappeln von Pferdehufen, die sich langsam über einen staubigen Pfad bewegen. Nach ein paar Sekunden kommt die Ouelle dieses Lärms in Sicht: ein Pferd und ein mit geheimnisvoll geformten Gegenständen beladener Wagen, der gemächlich am Rand von ihrer visionären Landschaft entlangzieht. Der Wagen bildet vor der Hügelkuppe eine eigenartige, aufdringliche Silhouette, und Alice verfolgt beunruhigt die Bewegung dieser kriechenden, zweidimensionalen Karawane. Auf dem Pfad entlang des Hügels hält das Gefährt unbeirrt die einmal eingeschlagene Richtung ein, eine Richtung, die unweigerlich zum Cottage führt.

Und in der Tat verlässt es die Hügelkuppe und tastet sich auf ihrem Privatweg vorwärts. Die Landschaft beginnt bereits, ihre Farben zu verlieren. Die Kinder von Alice haben das Pferd und den Wagen ebenfalls entdeckt; sie stehen reglos da und beobachten, wie das Gefährt das Farmland durchquert und direkt auf das Cottage zukommt. Der Mann, der den Wagen lenkt, tippt grüßend an seinen Hut, als er an den beiden Jungen auf dem Feld vorbeifährt, doch die beantworten seinen Gruß nur mit finsteren Blicken. Der Wagen passiert das offen stehende Tor mit den fünf Gitterstäben und fährt nun in den Hof ein. Ängstlich und aufgeregt zugleich steht Ada auf, und das Puppenkind fällt unbeachtet zu Boden.

Alice erkennt die Gefahr, wenn sie ihr begegnet. Sie spürt, wie sie auf die Erde zurückgezogen wird, und versucht, sich dagegen zu wehren; sie kneift die Augen zusammen, konzentriert sich darauf, wieder in die Stille zurückzukehren, doch dann – das Kind unter dem Küchentisch (das wir völlig vergessen hatten) wählt eben diesen Moment, um sich mit dem Holzhammer auf den Finger zu schlagen (ja, es ist in der Tat ein Junge) und gibt einen Grauen erregenden Schrei von sich, der Tote erwecken und eine jede Mutter unweigerlich von ihrer Astralreise zurückholen würde.

Seine Brüder stürmen sensationslüstern ins Haus, um zu sehen, ob irgendwo Blut fließt; der Hund im Hof erwacht und beginnt, wie wahnsinnig zu bellen; und das Kind in seiner Wiege in der Küchenecke, das von uns noch nicht bemerkt wurde, schlägt erschrocken die Augen auf und stimmt brüllend in den allgemeinen Tumult mit ein.

Die arme, entrückte Alice spürt, wie sie in ihr Leben zurückgesaugt wird, durch den blaukehlchenblauen Himmel und die geschmolzen-goldenen Ringelblumen hindurch, bis sie wieder am Türpfosten landet. Rumms! Das unsichtbare Baby Nell tritt gegen den Bauch von Alice, aus Mitleid mit dem heulenden Kind unter dem Tisch, das, als Alice es hochnimmt und zu trösten versucht, seine Finger in ihren Haaren verheddert und drei pinkfarbene Knöpfe von ihrer Bluse abreißt.

Auf dem Höhepunkt dieses Spektakels kommen Pferd und Wagen schließlich vor dem Cottage an, was den Hund in einen hysterischen Anfall treibt. Ein schlaksiger, fremdländisch aussehender Mann mit Hakennase und einem Hauch von Edgar Allan Poe – der altertümliche Gehrock, die Melancholiker-Hände – steigt vom Wagen und nähert sich der offenen Tür. Mit theatralischem Schwung nimmt er den Hut ab und macht eine tiefe Verbeugung. »Madame«, verkündet er und richtet sich zu voller Größe auf, »Jean-Paul Armand, zu Ihren Diensten.«

Er war tatsächlich, wie könnte es auch anders sein, ein Zauberkünstler, die geheimnisvollen Umrisse seines Wagens verbargen seltsame Requisiten – die zusammenklappbare, mediterrane Hintergrundkulisse, der verzierte Messingblumentopf, in dem eine Palme mit gestärkten Baumwollwedeln steckte, die Samtvorhänge, die ungewöhnliche Kamera – nur die Chaiselongue stammte nicht von ihm, sondern wurde von Ada und Lawrence in den Hinterhof hinausgezogen. »Dort ist das Licht besser«, erklärte er.

»Keine Bezahlung, bis ich mit den Fotos zurückkomme«, waren die Worte, mit denen er Alice bestrickte, die, in einem untypischen Anfall von Optimismus, glaubte, sie würde das Geld in der Zwischenzeit tatsächlich irgendwie auftreiben können. Also wurden die Kinder geschrubbt und gekämmt und zurechtgezupft. Die Tränen von Albert (dem Kind unter dem Tisch) trocknete Mr. Armand mit einem Gerstenzuckerkringel – er hatte immer eine Tasche voll dabei, um seine kleinen, widerspenstigen Modelle zu bestechen. Er machte von ihren Kindern Fotos in unterschiedlichen Kombinationen – Ada mit Albert auf ihrem Knie; Gruppenbild der Jungen Albert, Tom und Lawrence; Ada, die statt ihres Puppenbabys das echte Baby Lillian (das vergessene in der Wiege) im Arm hält und so fort. Lillian hat ihren ersten Geburtstag noch nicht gefeiert, und sie wird ihn gerade noch begehen können, bevor ihre Mutter für immer aus ihrem Leben verschwindet.

![Expedientes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4e4396013580a453dba6407e66fd58da/w200_u90.jpg)