9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Clara-Vidalis-Reihe

- Sprache: Deutsch

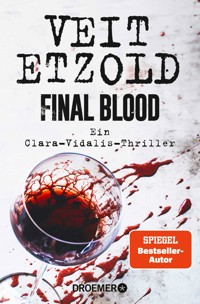

Ein toter Ministerpräsident und ein blutiges TikTok-Video: In Veit Etzolds hartem Thriller »Final Blood« löst Patho-Psychologin Clara Vidalis ihren 9. Fall. Ein Berliner Luxushotel wird zum Schauplatz eines bestialischen Mordes: Ein Ministerpräsident und seine Familie liegen tot in ihrer Suite. Patho-Psychologin Clara Vidalis und ihrem Team vom LKA bietet sich ein Bild des Grauens. Offenbar wurden die Opfer post mortem verstümmelt, eingeritzt in ihre Haut finden sich seltsame Zeichen. Als wäre das nicht genug, stehen auf dem Esstisch der Suite Weingläser, die mit Blut gefüllt sind. Auf TikTok taucht kurz darauf ein Video auf, das offenbar direkt nach der Tat aufgenommen wurde. Es zeigt das Hotelzimmer und einen maskierten Mann, der aus einem mit roter Flüssigkeit gefüllten Weinglas trinkt. Clara und die Ermittler rätseln: Ist dieser Mann ein Auftragskiller, ein Psychopath oder beides? Sie ahnen nicht, dass sein wahres Motiv und Ziel tausendfach schlimmer sind. Gnadenlos spannend: Die Thriller-Reihe von Bestseller-Autor Veit Etzold bietet knallharten Nervenkitzel mit hollywoodreifer Action »Ein harter und eiskalter Thriller, der kaum Zeit zum Luftholen lässt! […] Die Figuren sind gut entwickelt, die Story am Puls der Zeit. Veit Etzold bestätigt erneut, warum er zu den besten deutschen Thriller-Autoren gehört!« Denglers Buchkritik über »Blutgott« Veit Etzolds Thriller-Reihe um die toughe Clara Vidalis ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Final Cut - Seelenangst - Todeswächter - Der Totenzeichner - Tränenbringer - Schmerzmacher - Blutgott - Höllenkind - Final Blood

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Veit Etzold

Final Blood

Ein Clara-Vidalis-Thriller

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ein Berliner Luxushotel wird zum Schauplatz eines bestialischen Mordes: Ein Ministerpräsident und seine Familie liegen tot in ihrer Suite.

Patho-Psychologin Clara Vidalis und ihrem Team vom LKA bietet sich ein Bild des Grauens. Offenbar wurden die Opfer post mortem verstümmelt, eingeritzt in ihre Haut finden sich seltsame Zeichen. Als wäre das nicht genug, stehen auf dem Esstisch der Suite Weingläser, die mit Blut gefüllt sind. Auf TikTok taucht kurz darauf ein Video auf, das offenbar direkt nach der Tat aufgenommen wurde. Es zeigt das Hotelzimmer und einen maskierten Mann, der aus einem mit roter Flüssigkeit gefüllten Weinglas trinkt.

Clara und die Ermittler rätseln: Ist dieser Mann ein Auftragskiller, ein Psychopath oder beides? Sie ahnen nicht, dass sein wahres Motiv und Ziel tausendfach schlimmer sind.

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Prolog

Buch 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Buch 2

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Buch 3

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Epilog

Dank

Für Saskia

Erst für die Toten ist der Krieg zu Ende.

Plato

Prolog

»Die meisten Menschen sind geboren, um zu sterben«, dachte der Mann.

»Ich aber bin geboren, um zu töten.«

Er hörte die Musik, die im Hintergrund lief.

We have come from the ashes …

Of the burning away …

Pouring blood in the fire,

On the altar of pain …

Es war die Stimme, die in seinem Kopf sprach. Irgendetwas war da in ihm, ohne er selbst zu sein. Etwas Bedrohliches, etwas Seelenloses. Tiefer als ein bodenloser Abgrund und dunkler als der Tod.

Led into temptation,

Now the black gods align.

Here there is no salvation,

And your blood is my wine.

»Ich habe die Seelen von zwanzig Menschen auf meinem Gewissen.

Und den Geschmack ihres Blutes auf meiner Zunge.«

Er wusste nicht, seit wann er diese Stimme hörte.

Er wusste nur, dass tief drinnen etwas auf ihn lauerte, etwas von ihm wollte und erst loslassen würde, wenn er getan hatte, was er tun musste. Es war wieder so weit.

»Ihre Seelen auf meinem Gewissen.

Ihr Blut auf meiner Zunge.

Ihr Fleisch in meinem Leib.«

Die letzten Worte der Musik erklangen.

Here’s a world that is waiting,

Between the living and the dead.

Here the flesh and its pleasures,

Are eternally wed.

Er kontrollierte und verpackte die Schusswaffen, die Spritzen, die Störsender, den Bolzenschneider und das, was am wichtigsten war.

Das Skalpell.

All is all for the taking,

Of a life or a lie.

At the end of the breaking,

I’ll be watching you die.1

Jagdsaison, dachte er und verschwand in der Nacht.

Buch 1

Black on black,

White on white,

There’s only wrong,

There is no right.

All for one,

And none for all,

Piece not peace,

And fuck you all.

GZR, »Drive Boy, Shooting«2

Modulistic terror, a vast sadistic feast,

The only way to exit, is going piece by piece.

Slayer, »Piece by Piece«3

Kapitel 1

Die Dunkelheit, die Lea in ihren schwarzen Klauen gefangen hielt, war ganz und gar erdrückend. Die Schatten, die sich um sie legten, waren keine Schatten. Sie schienen greifbar zu sein. Und sie schienen zu leben. Schwarz, formlos und böse. Die Angst, die sie spürte, war so stark, dass sie nichts anderes mehr wahrnahm. Dass sie nichts anderes mehr dachte. Dass sie nichts anderes mehr sein konnte als furchtbare Angst.

Sie hatte Angst und wollte fliehen, doch sie konnte sich nicht bewegen. Ihre Muskeln waren wie erstarrt und gehorchten ihr nicht. Sie hatte Angst und wollte schreien, doch ihre Stimmbänder waren wie zugeklebt, und sie bekam keinen Ton heraus. Sie wollte rennen und schreien. Doch auch das konnte sie nicht.

Dafür sprach jemand anderes. Sie hörte die Stimmen. Erst dachte sie, sie würde die Stimmen kennen, doch die Stimmen klangen anders als sonst. Und das machte die Sache nicht erträglicher, sondern noch unheimlicher. Weil das, was sonst vertraut war, auf einmal fremd erschien. Denn diese Stimmen, die sie kannte, sprachen in einer Art, wie diese Stimmen niemals sprechen sollten. Die Stimmen kannte Lea, aber die Art, wie diese Stimmen sprachen, war ihr völlig fremd. Die Dunkelheit war lebendig, und die Stimmen waren ihre dunklen Botschafter.

Lea versuchte erneut, wegzulaufen, doch ihre Beine bewegten sich noch immer nicht. Sie versuchte, sich wenigstens aufzurichten, doch sie blieb beharrlich liegen, starr, wie eine Larve in einem Kokon. Sie war gelähmt und konnte nur hilflos zusehen, wie die Dunkelheit näher kam, wie die Stimmen lauter wurden.

Und da war noch etwas. Da war noch eine andere Stimme. Eine Stimme, die sie nicht kannte. Und das versetzte sie vollends in Panik. Denn es war nicht nur eine Stimme, die irgendwelche Anweisungen gab. Es war eine Stimme, die lachte.

Lea schrie. Endlich waren ihre Stimmbänder nicht mehr wie zugeklebt. Endlich konnte sie schreien. Und sie schrie – doch kein Ton entkam ihrer Kehle.

Sie wollte diese Stimmen nicht hören, sie wollte auch nicht schreien, selbst wenn sie es musste.

Sie wollte nur eine Stimme hören, die ihr sagte: Lea, du hattest einen Albtraum. Aber jetzt ist er vorbei. Doch diese Stimme hörte sie nicht.

Kapitel 2

»Bist du früher schon mal geritten?«, fragte Clara. Es war Sonntag, und sie und Sophie hatten beide ein ruhiges Wochenende hinter sich. Für viele andere Berliner war es das letzte Wochenende überhaupt gewesen. Eins der typischen Berliner Wochenenden, an denen sich die Bewohner der Hauptstadt gegenseitig erstochen, erschossen, erschlagen, vergewaltigt, angezündet oder überfahren hatten. Manche brauchten für den eigenen Transport ins Jenseits gar keine anderen Menschen, sondern hatten sich im LSD-Rausch aus dem zehnten Stock gestürzt, sich den goldenen Schuss gesetzt oder waren besoffen auf die S-Bahn-Schienen gesprungen. Die nächste Station war dann nicht das Krankenhaus, sondern der Kühlraum in Moabit und danach meist das Krematorium. Feuer war eine saubere Sache. Krankenhaus, Kühlraum, Krematorium, die großen drei K, wie Sophies Chef von Weinstein immer sagte. Und die traurige Bilanz eines jeden Wochenendes in einer Stadt, in der die Kriminellen und Geistesgestörten mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung auszumachen schienen.

Sophie schüttelte den Kopf, während sie den Audi steuerte. Es war zwar Claras Wagen, doch Sophie fuhr, da Clara noch ein Gutachten für Montag lesen wollte. Oder besser musste. Darum las sie auch kaum darin, sondern stellte Sophie ständig Fragen. Es war so ähnlich wie während des Studiums, als sie irgendeine langweilige und überflüssige Hausarbeit schreiben musste und stattdessen lieber andere Hausarbeit machte, bei der man wenigstens ein Ergebnis sah, wie etwa Fensterputzen.

»Nein, nicht wirklich«, sagte Sophie. »Beziehungsweise ja.«

»Was denn nun?«

»Ganz selten mal als Dreizehnjährige. So wie alle jungen Mädchen. Und vorher überwiegend auf Kindergeburtstagen. War wie therapeutisches Reiten, aber eben für Kinder. Später waren andere Sachen wichtiger. Und interessanter.«

»Jungs und Schminktipps?«, fragte Clara.

»Es klingt traurig, aber so ähnlich war das.« Sophie schaute Clara an. »Und du bist noch gar nicht geritten?«

»Nein, noch nie. Und ich bin nach wie vor skeptisch«, sagte Clara. »Ich bin junge Mutter, wenn ich vom Pferd falle und mir was breche oder Schlimmeres, dann ist das wirklich übel. Habe mal von einem gehört, der ist vom Pferd gefallen und war querschnittsgelähmt.«

»Dir kann auch ein Blumentopf von einem Balkon auf den Kopf fallen und deinen Schädel brechen. Oder du wirst von einem der idiotischen Raser am Ku’damm bei einem der illegalen Rennen über den Haufen gefahren.« Sophie blinzelte kurz. »Du kannst sogar aus dem Bett fallen und dir das Genick brechen, hatten wir ja gerade«, sagte Sophie, »das muss ich dir in deinem Job wohl kaum erzählen.«

Clara nickte. In Moabit in der Rechtsmedizin war tatsächlich letzte Woche ein Mann seziert worden, der an der Bettkante gelegen und sich dann im Schlaf schwungvoll umgedreht hatte. Dabei war er dermaßen unglücklich aus dem Bett gefallen und mit dem Kopf gegen den Nachttisch geknallt, dass er sich das Genick gebrochen hatte.

»Musst du mir in der Tat nicht erzählen«, sagte Clara. »Das ist mir schon klar.«

Ich kann draufgehen, wenn ich euch was erzähle, sagten irgendwelche Gangmitglieder immer, wenn Clara und Winterfeld sie verhörten.

Kannst du auch, wenn du den Hund ausführst, sagte Winterfeld dann immer.

Clara blickte auf die Berliner Stadtautobahn AVUS. Sophie, die Ärztin und Kollegin aus der Rechtsmedizin, langjährige Freundin und Trauzeugin und darüber hinaus Patin von Claras Tochter Victoria, hatte Clara zu überreden versucht, doch einmal eine Reitstunde mit ihr zu machen.

»Aber du siehst das nicht so eng?«, fragte Clara. »Hast du noch nie tote Reiter seziert?«

»Doch, vor ein paar Monaten.« Sophie nickte. »Ist mit dem Kopf zuerst ohne Helm auf einem Stein gelandet. Schädelbruch. Die Gehirnspritzer haben die Notärzte noch auf dem Sattel und dem Rücken des Pferdes gefunden.«

»Du machst mir Mut! Und willst trotzdem reiten, obwohl du so was gesehen hast?«

»Wir tragen ja Helme und auch noch Rückenprotektoren. Und außerdem ist das super, total entspannend, und die Pferde merken sofort, ob du fokussiert bist oder nicht.«

»Was ist daran entspannend, fokussiert zu sein?«, fragte Clara.

»Na ja, wenn du abgelenkt bist, machen die Pferde, was sie wollen.«

»Zum Beispiel?«

»Einfach stehen bleiben, fressen, querfeldein laufen oder was immer ihnen einfällt.«

»Die merken also, wenn man nicht bei der Sache ist? So als ob die Gedanken lesen können?«

»Das können die definitiv.«

»Krass.«

»Und wenn die merken, dass du nicht fokussiert bist, machen sie umso mehr ihr eigenes Ding. Schon allein deswegen, um dir den Spiegel vorzuhalten.«

»Okay, das klingt blöd.«

»Deshalb bist du gezwungen, fokussiert zu sein und an nichts anderes mehr zu denken als an das Pferd. Denn sonst macht das Pferd, was es will. Und das willst du ja nicht.«

»Und das ist der Vorteil? Dass du die ganze Zeit gezwungen bist, fokussiert zu sein?«

»Ja, weil du an den ganzen Alltagsmist nicht denkst. Das Pferd zwingt dich zum Fokus. Und damit zum Abschalten.«

»Okay, das klingt fast schon wieder gut.«

»Weißt du«, sagte Sophie, »ich habe viel probiert. Erst Zumba Fitness, das war durchaus nicht schlecht. Aber die meisten Kurse waren vormittags oder total überfüllt, deshalb bin ich selten dazu gekommen. Arbeitende Frauen sind in Fitnessclubs halt nicht vorgesehen. Laufen war immer langweilig. Runners High oder wie immer man das nennt, hatte ich nie. Stattdessen hatte ich, weil das so langweilig war, viel Zeit, über irgendwelche Probleme nachzudenken, sodass ich nach dem Laufen noch genervter als vor dem Laufen war.«

»Hast du nicht auch Yoga gemacht?«

»Auch.« Sophie nickte. »Ist sehr gesund, aber gleichzeitig echt nervig, immer schwitzend und schmerzverzerrt in verdrehter Position auf dem Boden rumzuhampeln.«

»Verstehe ich sehr gut. Sind ähnlich krabbelnde Positionen beim Yoga, als würde man unter dem Tisch putzen, nur wer das professionell macht, verdient Geld. Für Yoga zahlt keiner.« Clara hatte ebenfalls Yoga gemacht, zudem Kampfsport, Krav Maga, Fitness und auch Krafttraining. Dass ihr das alles allzu großen Spaß gemacht hätte oder machen würde, konnte sie hingegen nicht von sich behaupten. Leider gab es keine Alternative zum Sport, wenn man nicht mit dem Alter zunehmend abbauen wollte, was Clara nicht vorhatte. Denn das Einzige, was einem auf der Welt geschenkt wurde und was ohne Mühe ging, war arm, dumm und fett zu werden.

»Bei den meisten Sportarten«, fuhr Sophie fort, »schaust du ständig auf die Uhr und fragst dich, ob die Zeit stehen geblieben ist.«

»Weil sie einfach nicht vergeht?«

»Genau. Du quälst dich joggend durch den Wald, und es sind erst zweihundert Meter vorbei. Oder zwei Minuten. Was auch immer.«

»Warum ist das beim Reiten so anders?«

»Weil du durch den Fokus die Zeit vergisst. Du bist fast in einer Art Trance. Du und das Pferd. Und sonst nichts. Und ruckzuck sind fünfundvierzig Minuten vorbei, dabei denkst du, ihr habt gerade erst angefangen. Du kommst da in einen totalen Flow.«

»Das klingt fast schon esoterisch.«

»Ist es. Pferde sind sehr wahrnehmungsstarke Wesen. Je mehr du sie wahrnimmst, desto mehr nehmen sie auch dich wahr. Und es sind Fluchttiere. Deswegen schlafen sie oft im Stehen und legen sich nur ganz selten hin. Pferde schlafen nur drei bis fünf Stunden am Tag. Tagsüber dösen sie mal ein bisschen. Aber ihre Haupt-Schlafphasen sind nicht länger als fünfzehn Minuten.«

»Wären gute Wachhunde, wenn sie so wenig schlafen.«

»Problem ist nur, dass es Fluchttiere sind. Während der Hund Rabatz macht, hauen die Pferde einfach ab.« Sophie blinkte und fuhr um die Kurve. »Wir sind da.«

Kapitel 3

Lea schreckte auf. Setzte sich schweißgebadet aufrecht hin. Sie war tatsächlich in ihrem Bett. Nicht irgendwo gefesselt, nicht in einer Albtraumwelt, in einem Keller oder in irgendeinem Spinnennetz oder einer grauenhaften Horrorwelt.

Aber sie war auch nicht in ihrem Bett, das sie kannte, sondern in dem Hotelzimmer, in dem sie mit ihren Eltern gestern Nachmittag eingecheckt hatten.

Sie atmete scharf ein, reizte dadurch ihre trockene Kehle und hustete. Sie keuchte noch einmal und versuchte, ihren rasselnden Atem zu beruhigen. Dann blickte sie sich um. Als Erstes nahm sie wahr, dass die Sonne noch nicht aufgegangen war. Es war noch tiefste Nacht. Normalerweise war es so, dass es dunkel war, wenn sie die Augen schloss, und hell, wenn sie die Augen öffnete. So war es, wenn es normal und damit gut war. Aber so war es heute nicht. Es war nicht normal. War es dann auch nicht gut? Was war das Gegenteil von gut? Böse? Sie zwang sich, den Gedanken nicht weiterzudenken.

Die Jalousien waren geöffnet, und ihr Schlafraum war in sanftes Mondlicht getaucht. Es war Vollmond, das hatte sie gestern Abend auch bei der Wetterapp auf ihrem Smartphone gesehen. Der Mond stand silberweiß am Himmel und tauchte die Nacht in ein kaltes Licht. Die Nacht, die Umgebung und auch ihr Zimmer. Um sich herum konnte sie die Umrisse der Möbel erkennen. Die Tür von ihrem Schlafzimmer zur Suite war geöffnet. Dahinter war das Schlafzimmer ihrer Eltern. Auch die Möbel der Suite waren in das Mondlicht getaucht. Und das war alles. Die Dunkelheit, der Schatten und die Stimmen – alles war verschwunden. Es war nur das weißliche Licht des Mondes. Und Leas Atem in der Stille der Nacht.

Leas Herzschlag verlangsamte sich. Sie atmete durch und setzte sich im Bett auf.

Was für ein grauenvoller Traum, dachte sie und hörte ihr Herz in ihren Ohren pochen. Sie hörte ihren Atem. Und das Pfeifen in ihrer trockenen Kehle.

Es ist alles in Ordnung, wollte sie sich sagen. Das ist nur ein Traum. Sie würde einfach Mama wecken, und dann wäre alles erledigt.

Sie flüsterte leise: Mama. Sie fragte sich, warum sie flüsterte. So würde ihre Mama sie doch niemals hören. Sie überlegte sich, lauter zu sprechen. Doch das tat sie nicht. Mehr als ein Flüstern brachte sie nicht zustande.

Ihre Stimme, die sie in der Dunkelheit hörte, hatte ihr Angst eingejagt. Denn sie wusste, wie es klingen würde, wenn sie auf diese Weise in der Dunkelheit sprach. Es klang nicht nur so, als wäre sie verrückt und würde mit sich selbst sprechen. Es war noch viel schlimmer. Es klang dann, als würde sie mit jemand anderem sprechen. Und dann klang es erst recht, als wäre noch jemand anderes im Raum. Jemand Anderes, jemand Fremdes, jemand Böses.

Und wenn sie lauter sprach, würde dieser Andere sie hören.

Sie lauschte in die Dunkelheit.

Nichts. Es war nichts zu hören.

Sie überlegte, ob sie zu ihren Eltern gehen sollte. Oder versuchen sollte, wieder zu schlafen. Denn etwas in ihr weigerte sich, jetzt das Bett zu verlassen. Denn auch wenn das Bett der Ort war, an dem sie diesen schrecklichen Albtraum gehabt hatte, erschien es ihr in der Dunkelheit des Raumes doch sicherer, ruhig liegen zu bleiben und keine Geräusche zu verursachen. Auch wenn sie bis eben nicht imstande war, sich zu rühren, und alles dafür gegeben hätte, sich endlich bewegen, endlich flüchten zu können. Irgendeine uralte Stimme in ihrem Kopf sagte ihr, dass sie genau hier bleiben sollte. Nicht aus dem Bett gehen sollte. Und auf keinen Fall diesen Raum verlassen sollte.

Sie blieb also unentschlossen im Bett sitzen.

Dann hörte sie die Stimme.

Erst leiser, dann lauter.

Die Stimme kannte sie. Es war die Stimme, die so bekannt, aber auch so anders klang. Es war Mamas Stimme. Und das war es, was ihr solche Angst einjagte. Denn so hatte sie Mamas Stimme noch nie gehört.

Doch das war nicht alles. Da war noch eine andere Stimme. Und die kannte sie nicht.

Die andere Stimme. Die fremde Stimme. Die böse Stimme.

Die Stimme aus ihrem Traum.

Nur diesmal träumte sie nicht.

Kapitel 4

»Leadership und Führung lernst du beim Reiten auch«, sagte Sophie, als sie ausstiegen und ihre Stiefel und Helme aus dem Kofferraum holten.

»Das wird ja immer toller. Demnächst kann ich, statt einen Harvard MBA zu machen, zum Reiten gehen.«

»Ist fast so.« Sophie nickte. »Es gibt an den Business-Schulen oft sogar Führungskurse für Manager mit Pferden.«

»Reitunterricht zum zwanzigfachen Preis?«, fragte Clara.

»So in etwa«, sagte Sophie. »Es macht aber auch total Sinn, gerade für Führungskräfte. Denn einerseits musst du dem Pferd klar zeigen, dass du das Sagen hast. Das ist der berühmte Fokus. Weil das Pferd sonst macht, was es will.«

»Ein Pferd ist ja auch viel stärker und größer und wiegt manchmal sogar zehnmal so viel wie ein Mensch.«

»Richtig. Und weil du draufsitzt, bist du von dem Tier komplett abhängig. Das heißt, du musst ihm vertrauen.«

»Verstehe«, sagte Clara, »Vertrauen und Kontrolle. Der ewige Widerstreit.«

»Der sich nur beim Reiten lösen lässt.« Sophie kniff ein Auge zusammen.

»Du solltest Werbebotschafterin fürs Reiten werden«, sagte Clara. »Reit-Influencerin oder so was. Gibt es das schon?«

»Da gibt es Tausende«, sagte Sophie.

Sie gingen durch das Tor und über einen Sandweg, der zur Halle führte. Der Reiterhof lag zwar abseits der Stadt und nahe dem Grunewald, doch das Reiten fand meist in der Halle statt, da es recht lange dauerte, die umliegenden Felder zu erreichen. Wer durch die Natur reiten wollte, der musste nach draußen Richtung Brandenburg fahren. Es roch nach Pferden, Pferdemist und Herbstlaub. Rund um die Reithalle gab es Stallungen, in denen die Pferde untergebracht waren. Jedes Pferd hatte seine eigene Box, da sich Hengste, Wallache und besonders Stuten untereinander nicht immer grün waren. Das Wort Stutenbissigkeit war nicht einfach so erfunden worden. In der Nähe waren auch zwei Restaurants, in denen Clara und Sophie später Mittag essen wollten. Claras Tochter war das Wochenende bei Claras Eltern, und sie würden Victoria Mitte der Woche wieder nach Hause bringen.

Besonders Sophie war eine Person, die immer Hunger hatte, auch wenn man das ihrer Figur überhaupt nicht ansah. Sechs Richtige im Stoffwechsel, pflegte Clara zu sagen. Sophie konnte selbst dann gut und viel essen, wenn sie gerade eine absolut ekelhafte Obduktion hinter sich hatte. Nur weil ich gerade den Mageninhalt einer Leiche untersucht habe, heißt das nicht, dass ich keinen Hunger habe, sagte sie häufig.

»Und dann geht es gleich aufs Pferd?«, fragte Clara.

»Von wegen«, sagte Sophie und zeigte Richtung der Stallungen. »Erst werden die Pferde geholt. Dann werden sie geputzt, gestriegelt, gebürstet, die Hufen ausgekratzt, gesattelt, getrenst …«

»Ge-Was?«

»Getrenst. Die Trense, das ist dieses Ding, das die ins Maul kriegen, damit man die Pferde steuern kann. Wobei gute Reiter eher über die Schenkel und das Gewicht steuern als über die Zügel.« Sie schaute Clara an. »Zügel sind keine Fahrradlenker«, sagte eine Lehrerin mir mal.

»Okay«, sagte Clara, »das machen wir alles, und dann erst geht es aufs Pferd?«

»Und dann erst geht es aufs Pferd.« Sophie nickte. »Ist aber alles Teil des Vergnügens. Und baut Vertrauen zu den Tieren auf. Du weißt ja: Vertrauen und Kontrolle.«

»Klingt irgendwie nach Arbeit.«

»Das klingt nicht nur so.«

Kapitel 5

Lea zog sich noch tiefer in ihr Bett zurück, als sie die Stimme hörte.

Sie wollte sich noch weiter zurückziehen, am liebsten würde sie unter das Bett kriechen, sich im Schrank verstecken oder, am allerbesten, gleich eins mit der Wand des Zimmers werden. Doch es war zu spät.

In dem Moment öffnete sich schon die Tür. Die Tür in der Suite zum Schlafzimmer ihrer Eltern.

Doch die Person, die die Tür öffnete, war nicht Papa. War nicht Mama. Lea erkannte es am Umriss, dass dieser Mensch keiner ihrer Eltern war.

Es war der Umriss eines fremden Mannes.

Lea konnte nicht anders, als in das Schlafzimmer zu blicken. Vorbei an dem Mann in das Schlafzimmer ihrer Eltern. Sie konnte von ihrem Bett aus nur einen kleinen Teil sehen. In dem Moment war sie sich fast sicher, dass sie schon wieder einen Albtraum hatte.

Mama und Papa saßen nackt auf Stühlen gefesselt. Lea versuchte zu schreien, um endlich aus diesem Albtraum aufzuwachen, denn etwas anderes als ein Albtraum konnte es ja gar nicht sein. Doch sie brachte nur ein heiseres Krächzen heraus.

Mama und Papa nackt auf Stühlen. Es war ein seltsames Gefühl, die eigenen Eltern nackt zu sehen. Natürlich hatte Lea sie schon im Urlaub nackt oder halb nackt gesehen, am See, im Meer, im Schwimmbad. Sie beide aber in der Gegenwart eines fremden Mannes nackt zu sehen, war verstörend. Und die Eltern nackt und gefesselt zu sehen, war unerträglich.

Der Mann wandte sich Lea zu. Seine Bewegung war langsam und kalkuliert, aber auch abwartend und kraftvoll. Wie eine Mischung zwischen Raubtier und Roboter. Sie sah den Mund und die Augen hinter der schwarzen Maske. Sonst sah sie nur die Schwärze der Maske.

»Ich weiß nicht, wie du heißt«, sagte der Mann.

Lea konnte sein Gesicht nicht sehen, weil der Mann eine schwarze Maske trug. »Aber ich will, dass du dich noch von deinen Eltern verabschieden kannst. Komm zu mir.«

Von deinen Eltern verabschieden! Die Worte des Mannes, der wie ein Raubtier und ein Roboter war, brannten sich in Leas Gehirn ein wie Buchstaben aus glühendem Eisen. Sie hoffte immer noch inständig, dass sie nur schlecht träumte, dass sie gleich schweißgebadet aufwachen würde. Doch sie wachte nicht auf. Denn sie war schon wach. Wacher als je zuvor in ihrem Leben.

Die Worte hallten in ihrem Kopf nach: Verabschieden für wie lange? Wollte der Mann ihre Eltern mitnehmen? Oder sie, Lea? Oder meinte er etwa verabschieden … für immer?

Lea saß wie gelähmt da und starrte den Mann mit weit aufgerissenen Augen an. Der Mann machte eine lockende Handbewegung. »Komm näher!« Es klang freundlich, fast schon vertrauenerweckend, trotz der bedrohlichen Situation. Freundlich war es aber ganz sicher nicht gemeint.

»Kommst du jetzt endlich?« Langsam wurde die Stimme des Mannes tiefer. Und drohender.

Lea konnte sich weder nach vorne noch nach hinten bewegen. Konnte weder zu dem Mann gehen noch fliehen. Sie war genauso erstarrt wie in dem Spinnennetz der Angst, in dem sie in ihrem Albtraum gefangen gewesen war. Sie hoffte noch immer, jede Minute aufzuwachen.

Der Mann zog eine Waffe.

»Wenn du nicht kommst, schieße ich deiner Mama in den Fuß«, sagte er mit einer Stimme, die es gewohnt war, keinen Widerspruch zu dulden. »Kommst du jetzt oder nicht?«

Lea blickte kurz auf die Waffe, auf den nackten Fuß ihrer Mama und dann auf den Mann. Wie ferngesteuert erhob sich Lea und ging wie ein Zombie in den Schlafraum ihrer Eltern.

Lea erkannte alles jetzt besser als eben noch im Gegenlicht. Mama und Papa, nackt und schweißgebadet, waren nicht nur gefesselt, sondern auch geknebelt, deswegen konnten sie nicht mit ihr sprechen. Und deswegen hatte Mama so komisch geklungen, sodass Lea erst glaubte, eine fremde Stimme zu hören. Ihr Vater brachte nur ein Grunzen hervor. Ihre Mutter versuchte, Leas Blick auf sich zu ziehen, weg von dem schwarzen Mann, hin zu ihrer Mama, so als wollte sie sagen: Lea, alles wird gut, mach, was er sagt, dann ist es ganz schnell vorbei. Doch dieser Satz war imaginär. Was in ihrem Kopf herumspukte, viel mehr Raum beanspruchte, die Hoffnung verdrängte, war nur das Wort noch. Dich noch von deinen Eltern verabschieden, hatte der Mann gesagt.

Raubtier und Roboter, dachte Lea.

Lea zitterte. Sie war ganz und gar beherrscht von Angst, obwohl sie wie programmiert einen Schritt nach dem anderen nach vorne ging, dass sie den Terror kaum spürte. Sie ging tapfer weiter, Schritt für Schritt, damit der Mann ihrer Mama nicht wehtat. Es war so, als würde sich das Entsetzen erst nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten Bahn brechen. Vielleicht würde sie dann bewusstlos zu Boden fallen. So wie früher, wenn sie sich mit Grippe infiziert hatte, es ihr aber am Tag der Ansteckung noch gut ging und die Krankheit erst einen Tag später kam.

Grippe, dachte sie ganz kurz, das war ein schönes Problem aus schönen Zeiten. Da gab es heißen Tee ans Bett, sie durfte unbegrenzt fernsehen, und alle waren lieb zu ihr.

Dann war der Gedanken schon wieder weg, und der Terror war wieder da.

Ihre Eltern waren mit Klebeband geknebelt, ihr Mund war geschlossen. Doch die Augen ihrer Eltern waren zu sehen. Und die Augen ihrer Eltern bestanden nur aus Angst. Sie versuchten, sich die Angst nicht anmerken zu lassen, versuchten, Lea anzuschauen, ihr mit ihren Augen zu zeigen: Es wird alles gut, Mama und Papa sind da, es ist nur ein böser Traum.

Doch all das stimmte nicht. Ja, Mama und Papa waren zwar da, das stimmte. Aber Mama und Papa waren in der Gewalt eines fremden, bösen Mannes. Und deswegen wurde nicht alles gut, weil es eben kein böser Traum war. Lea hatte geglaubt, dass es ein böser Traum war, aber es war die böse Realität.

Aus Mamas Augen konnte Lea sehen, dass sie mehr Angst um ihre Tochter hatte als um sich selbst.

»Tu … tu meinen Eltern nichts.« Lea war selbst überrascht über die Stimme, die aus ihrem Mund kam, und über ihren eigenen Mut, zu sprechen.

Der Mann schien unter seiner Maske zu lächeln.

»Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber genau deswegen bin ich hier.«

Er zeigte nacheinander mit dem Finger auf Papa, Mama – und Lea. »Hört ihr mir zu?«

Die Frage war komplett überflüssig, denn alle sechs Augen waren ohne Unterlass auf den Mann gerichtet.

»Ich bin leider nicht hier, um euch nichts zu tun.«Er nahm die Maske ab. Und würde sich Lea mit Entführungen und Morden auskennen, dann würde sie wissen, dass das ein ganz schlechtes Zeichen war, wenn der Killer kein Problem damit hatte, dass jemand sein Gesicht sah. Er könnte genauso gut sagen: Es ist mir egal, ob ihr mich jetzt seht. Denn im Jenseits könnt ihr keine Zeugenaussagen mehr machen. Der Mann sprach weiter. »Ich bin hier, um euch etwas zu tun.« Der Mann machte eine Pause, während Lea abwechselnd auf den Mann, auf Mama und auf Papa schaute. Dann sprach er weiter.

»Du wirst sterben, du wirst sterben, und du wirst sterben«, sagte er und zeigte auf Mama, Papa – und Lea. »Kurz«, sagte der Mann, »ich bin hier, um euch zu töten.«

Kapitel 6

Der Pariser Platz, über den Howard Stark mit eiligen Schritten lief, war eine reizvolle Mischung aus historischen Gebäuden, umgeben von moderner Architektur. Das Adlon Hotel, die französische Botschaft und am Rande die riesige US-Botschaft. Davor das berühmte Brandenburger Tor, das von der sogenannten »Letzten Generation« mit oranger Farbe beschmiert wurde und noch immer orange schimmerte, trotz der sehr langwierigen und teuren Reinigungsarbeiten, die in Deutschland niemals diejenigen zahlten, die sie verursacht hatten.

Es ging mit den kleinen Dingen los, dachte Stark, Dinge, die toleriert und dann irgendwann normal wurden. Ein US-Kriminologe hatte das die Broken Windows Theory genannt, die Theorie der zerbrochenen Fenster. Wenn eine Fensterscheibe zerbrochen war und zerbrochen blieb, dann wurden auch andere zerbrochen. Die Lösung war, auch kleine Vergehen gar nicht erst zu tolerieren. Rudolph Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York, von dem man inzwischen halten mochte, was man wollte, hatte daraus seine Zero tolerance-Politik gemacht. Und damit die Verbrechensquote in New York drastisch gesenkt.

Die Deutschen, dachte Stark, lassen sich jeden Scheiß gefallen wie dumme Hindu-Kühe. Aber es machte Sinn, dachte Stark. Denn ein Staat wie Deutschland, ohne Patriotismus, ohne Gründungsstorys und ohne nationale Heiligtümer nahm auch das Beschmieren des Brandenburger Tores mit der typischen berlin-deutschen Bräsigkeit hin. Richtig wütend, dachte Stark, würden die Deutschen nur werden, wenn man ihnen Fußball, Alkohol, Helene Fischer oder die Deutsche Bahn wegnehmen würde. Oder stimmte doch das, was Winston Churchill über die Deutschen gesagt hatte: You either have them at your feet. Or at your throat – du hast sie entweder zu deinen Füßen oder an deiner Kehle.

Stark musste dem früheren britischen Premierminister, der dafür gesorgt hatte, dass Großbritannien faktisch allein den Angriffen von Nazi-Deutschland getrotzt hatte, recht geben. Entweder sich alles bieten lassen oder zwei Weltkriege führen und beide verlieren – dazwischen gab es offenbar nichts. Als Stark vor einigen Wochen im Mittleren Osten gewesen war, mit einem Pass in Israel und mit dem anderen in Saudi-Arabien, Libanon und Dubai, hatte er besonders die Araber gefragt, was sie mit Deutschland assoziierten. Die Antwort kam von allen wie aus einem Mund: Fußball, Autos und Hitler. Da beim Fußball die glorreichen Zeiten von 2014 auch vorbei waren und die Politik alles tat, um die Autoindustrie zu vernichten, würde wohl irgendwann nur noch Hitler als deutsches Markenmaskottchen übrig bleiben.

Stark wohnte schon lange in Deutschland. Sein Vater war GI und in Ramstein bei Kaiserslautern stationiert, der größten US-Truppenbasis außerhalb der Vereinigten Staaten. Stark blickte am Brandenburger Tor hinauf. Die Quadriga auf dem Tor war von Johann Gottfried Schadow gestaltet worden und stellte, so hatte es Stark einmal gehört, die griechische Siegesgöttin Nike dar, nach der der berühmte Sportschuhhersteller benannt war. Sieg, dachte er, den würden sie auch bekommen.

Hier, vor dem Tor, auf der Westseite mit Ostberlin und der DDR in seinem Rücken, hatte US-Präsident Ronald Reagan gesprochen, mit dem Daumen nach hinten gedeutet und den russischen Präsidenten Gorbatschow aufgefordert, endlich diese Mauer einzureißen. Hier hatte auch Obama gesprochen. Und viele andere.

Und die Mauer war gefallen. Wer am 9. November 1989 auf diesem Platz in Berlin gewesen war, hatte Weltgeschichte erlebt. Der 7. Oktober 1989. Sobald Gorbatschow nach den Feierlichkeiten des 7. Oktobers abgereist war, hatte Stasi-Chef Erich Mielke das Ruder übernommen. »Jetzt ist Schluss mit dem Humanismus«, hatte er gesagt und seine Schlägertrupps gegen die Demonstranten losgeschickt, die schon den ganzen Tag auf dem Alexanderplatz protestiert hatten. Noch am 7. Oktober hat alles anders ausgesehen. Vierzigster Jahrestag der DDR, im Palast der Republik hörten sie den »Wach auf«-Chor aus Wagners »Meistersingern«. Aber niemand war aufgewacht. Jedenfalls nicht aus dem Staatsrat.

Stark war damals nicht dabei gewesen, er hatte jedoch genügend Aufnahmen von diesem denkwürdigen Abend gesehen. Derjenige, den er gleich treffen würde, war live dabei gewesen und hatte Stark einmal davon erzählt. Es war an diesem Tag seit einiger Zeit ein leichter Regen auf den Pariser Platz niedergegangen. Der nachtschwarze Himmel wie ein dunkles Laken, das nur an einigen Stellen von Lichtstrahlen unterbrochen wurde. Davor Schatten von Menschen, die auf der Mauer tanzten.