Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Hentrich & Hentrich

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

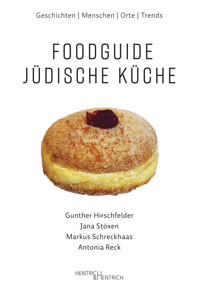

"Jüdische Küche ist heute in aller Munde: Kochbücher, Filme und Szenerestaurants vermitteln ein schillerndes Bild – das aber immer nur einen kleinen Ausschnitt zeigt. Die jüdische Küche ist ebenso alt wie vielfältig, weitverzweigt wie mehrdeutig. Vor der Shoah war sie über fast ganz Europa verbreitet. Dieser Foodguide erkundet diesen Kosmos in seiner Verwobenheit mit den jeweiligen nationalen Küchen und zugleich mit der jüdischen Kulturgeschichte. Was ist heute noch oder wieder da? Wo kann man Jüdisches probieren und wie schmeckt es? Das Spektrum reicht von koscherem Sushi in Marseille über Bagel und Pastrami in Berlin bis zu deftigem Tscholent in Budapest oder gefülltem Gänsehals in Krakau und der israelisch geprägten Levante-Küche. Dabei schauen die Autorinnen und Autoren nicht nur in die Kochtöpfe, sondern auch in die Küchen, sprechen mit Gästen, Köchinnen und Köchen – eine Einladung, über das Essen die Vielfalt jüdischer Kulturen in Europa zu entdecken."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 517

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gefördert durch #2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland e.V. aus Mitteln des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

Der Verein „321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.“ koordiniert und gestaltet das bundesweite Festjahr. Weitere Informationen unter www.2021JLID.de.

Impressum

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de/ abrufbar.

Hentrich & Hentrich Verlag Berlin Leipzig

Inh. Dr. Nora Pester

Haus des Buches

Gerichtsweg 28

04103 Leipzig

http://www.hentrichhentrich.de

Lektorat: Sarah Pohl

Grafisches Konzept, Layout: Michaela Weber | www.michaela-weber.com

Coverbild und -design: Markus Schreckhaas

Druck: MultiPrint, BG

1. Auflage 2022

Alle Rechte vorbehalten

Printed in the EU

ISBN 978-3-95565-511-2

eISBN 978-3-95565-603-4

Geschichten | Menschen | Orte | Trends

FOODGUIDEJÜDISCHE KÜCHE

Gunther HirschfelderJana StöxenMarkus SchreckhaasAntonia Reck

INHALT

Grußworte

Ein ganz besonderes Projekt im Festjahr

Vorwort

JÜDISCHE ESSKULTUR: GESCHICHTE(N) — SPEISEN — IMAGINATIONEN. EINE EINFÜHRUNG

Der große Rahmen — Kaschrut & koscher

Weiter Raum — leerer Raum

Bezugspunkte — Jüdisch oder israelisch?

Schabbat – Von Kiddusch, Challot und Arbeitsverbot

Der Festtagstisch im Lauf des Jahres

Anker der Erinnerung und Inspiration — Jüdisches Essen im Kochbuch

Jüdische Esskultur in Literatur, Film und Web

Nicht ganz koscher? Jüdische Esskultur im Sprichwort

DEUTSCHLAND

Berlin — Hauptstadt mit vielfältigem Geschmack

Foodtrucks — Esskultur auf Rädern

Jüdische Küchen am Main — Vielfalt in Frankfurt

Das Hochzeitsmenü von Lina Goldschmidt und Julius Flörsheim

Hamburg & Bremen — Jüdische Esskultur in den Hansestädten

Hummus — der Alleskönner

München — Bayern mal ganz anders

Hummus in Leipzig, Latkes in Chemnitz — Sachsens jüdische Küchen

Gefilte Fest — Jüdische Esskultur in Dresden erleben

Koscher im Westen — Jüdische Esskultur an Rhein und Ruhr

Von Mazzeklößen, Gefilte Fisch und Antisemitismus. Ein Interview

Die Küche der Bucharim

Wein — Im Rausch der Symbole

Simons of Hannover — Alles andere als eine Schnapsidee

Coca-Cola ist immer koscher — aber nicht schon immer

WESTEUROPA

Vom Antwerpener Diamant-Distrikt ins Machtzentrum Europas — jüdisches Leben in Belgien

Jüdische Esskultur in den Niederlanden — Boterkoek zum Schabbat

Wie G’tt in Frankreich — Jüdische Kulinarik zwischen Marais und Mittelmeer

Die jüdische Schweiz — Unterwegs in Genf, Basel und Zürich

SÜDEUROPA

Iberische Halbinsel — Die Wiege der Sephardim

Jüdische Küche in Italien — ziemlich italienisch!

MITTEL- UND OSTEUROPA

Wien — Esskultur zwischen Judengasse und Mazzesinsel

Ungarn — kulinarische Traditionen in der großen Transitzone

Prag — Das Europäische Jerusalem

Polen — auf zur Wiege der aschkenasisch-jüdischen Küche

Osteuropa und sein fast vergessenes Judentum

Ausblick: Jüdische Küche zwischen gestern und übermorgen

GLOSSAR

ANMERKUNGEN

BILDNACHWEIS

Grußworte

Liebe Leserinnen und Leser,

Essen ist ein zentraler Bestandteil eines jeglichen Gemeinschaftslebens. Und so spielen Essen und Kochen auch im Judentum eine Schlüsselrolle. Das familiäre Zusammenkommen zum Mahl am Erew Schabbat ist bis heute das zentrale Element des Zusammenhalts jüdischer Familien, ob religiös oder säkular, und selbst wenn es in einer globalen Welt (oder pandemiebedingt) inzwischen gelegentlich per Zoom stattfindet.

Die jüdische Küche – von Generation zu Generation weitergereicht – zeugt von der Identität und kulturellen Vielfalt des jüdischen Volkes und von Einflüssen der sie umgebenden nichtjüdischen Gesellschaft. Wer zu Schabbat Couscous serviert bekommt, weiß, dass er bei Sefardi eingeladen ist, Gefilte Fisch gibt’s bei den Aschkenazi.

Lokale Zutaten wurden in die jüdische Küche integriert und die Fusion-Resultate waren bald nicht mehr wegzudenken. Das gilt für die Carciofi alla giudia, eines der bekanntesten Gerichte der römisch-jüdischen Küche, genauso wie für den Käsekuchen, der bis in die Zeit der griechischen Besatzung des alten Palästina zurückreicht und heute Teil der Schawuot-Tradition, aber auch einer jeden guten deutschen Kuchentheke ist.

Traditionelle Familiengerichte sind für viele europäische Juden eine Reminiszenz, geprägt von Migration und Inspiration lokaler Gewohnheiten. Und jede neue Kreation ist ein Ausdruck von Lebenslust und Gaumenfreude.

„Geschichten – Menschen – Orte – Trends. FoodGuide Jüdische Küche“ passt deshalb ganz hervorragend in das Festjahr „321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern Freude beim Entdecken und gutes Gelingen beim Nachkochen!

Katharina von Schnurbein,

Beauftragte der EU-Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unter „koscherer Küche“ verstehen viele, die noch nie damit in Berührung gekommen sind, vor allem strikte Regeln. Andere denken sofort an Bagel und Gefilte Fisch. Doch jüdische Küche ist viel mehr als das. In Israel und anderen Ländern gibt es heute jüdische Sternerestaurants, die ihren Gästen keine Knödelsuppe und süßen Kiddusch-Wein, sondern raffinierte Menüs mit koscherem Jahrgangswein auftischen. Und auch in Deutschland erleben wir hochwertige koschere Büffets mit Schokoladendesserts ohne Milch, die man nach einem „fleischigen“ Essen ohne religiöse Reue verzehren darf – und an denen niemand vorbeigehen kann. Wohl jede Jüdin und jeder Jude wird sich an ein traditionelles jüdisches Gericht aus seiner Kindheit erinnern, das mit seinem Geschmack unvergesslich bleibt: die Challah zum Schabbat, der Käsekuchen zu Schawuot oder die Latkes zu Chanukka. Und wenn es stimmt, dass Liebe manchmal durch den Magen geht, dann gilt das auch für die Liebe zur jüdischen Religion und Kultur.

„Geschichten – Menschen – Orte – Trends. FoodGuide Jüdische Küche“ ist ein Projekt, das ich aus ganzem Herzen unterstütze. Die jüdische Küche verbindet Generationen und Menschen verschiedener Herkünfte, und oft ist sie ein Türöffner in eine weniger bekannte Welt. Ich wünsche dem FoodGuide viel Erfolg und Ihnen viel Spaß beim Entdecken und Wiederentdecken!

Dr. Josef Schuster,Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland

Ein ganz besonderes Projekt im Festjahr

Der „FoodGuide“ war eine der ersten Projektideen für „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ und steht in besonderer Weise für die Intention unseres Festjahres: jüdischem Leben alltagsnah zu begegnen und jüdische Kultur den Menschen nahezubringen, die bislang wenig oder keine Berührung mit ihr hatten. In welchem Bereich ginge das besser als beim Essen. Essen stiftet Identität. Essen stiftet Gemeinschaft. Essen ist Kultur. Wenn Sie jüdisches Leben begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes schmecken wollen, finden Sie in diesem Werk viele feinsinnige Anregungen, spannende Hintergründe, neue Perspektiven: von der unglaublichen Vielfalt jüdischer Küche, von koscher bis säkular, von selbstbewusst traditionell bis höchst kreativ und trendy.

Wir danken Gunther Hirschfelder, der sich auch im Kuratorium des Festjahrs verdient gemacht hat, für die Bereitschaft, den Projektreigen zu 1700 Jahren mit diesem Werk zu bereichern. Wir danken ihm und seinem Team an der Universität Regensburg Jana Stöxen, Markus Schreckhaas und Antonia Reck für die intensive Recherche quer durch die jüdische Welt in Deutschland, Europa und darüber hinaus. Auch für ihre Geduld, bis wir von Vereinsseite gemeinsam mit unseren öffentlichen Fördergeldgebern einen Weg gefunden hatten, diesem innovativen Projekt an der Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit den dafür angemessenen finanziellen Rahmen bereitzustellen. Wir danken Hentrich & Hentrich, dem Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte in Deutschland, dass er dieses Buchprojekt bis zur Drucklegung intensiv betreut hat.

Essen und Trinken bedeutet leben. Auch für diese elementare Einsicht steht der „FoodGuide“. Wenn die Projektidee der ersten Stunde nun zum Ausgang des Festjahrs erscheint, schließt sich für uns ein Kreis, exemplarisch für viele der mehr als 2 500 Projekte, die dieses Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ geprägt haben. Und die hoffentlich noch weit darüber hinaus nachwirken werden, indem sie Menschen und Kulturen – wie bei einem guten Essen – herzlich miteinander verbinden.

Joachim Gerhardt

Vorstand 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.

Vorwort

Jüdische Kultur in Deutschland ist alt: im Jahr 4082 jüdischer bzw. 321 christlicher Zeitrechnung erließ der römische Kaiser Konstantin ein Gesetz, das Juden in seinem Reich das Bekleiden städtischer Ämter erlaubte. Spätestens jetzt entstand auch die nachweislich erste jüdische Gemeinde im römischen Köln. Damit war der Weg für die wechselvolle Geschichte jüdischen Lebens im späteren Deutschland geebnet. Das Jubiläum ist Anlass und Auftakt für ein ganzes Feierjahr: Maßgeblich getragen vom Verein „321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.“ fand es 2021 statt und zieht sich bedingt durch die Corona-Pandemie bis ins Jahr 2022. Dieses Jubiläum gab den Impuls für die vorliegende Publikation.

Der FoodGuide versteht sich als Lese- und Reisebuch, er gibt praktische Tipps und erklärt, wo man jüdischer Kultur nachspüren kann – oder könnte. Da die jüdische Kultur in Europa nie eine nationale Kultur war, reisen wir nicht nur durch Deutschland, sondern durch all jene Länder und Regionen, die vom jüdischen Mitteleuropa ausgegangen sind und mit ihm in Beziehung standen oder stehen.

Unsere Texte basieren auf wissenschaftlichen Recherchen und auf teilnehmenden Beobachtungen sowie auf Gesprächen und Interviews vor Ort in Europa. Überall, wo jüdische Kultur begegnet: in Restaurants, Gemeindezentren und auf Festivals, in Erzählungen, Erinnerungen oder an Imbissbuden. Je weiter man reist, desto stärker wird man gewahr, wohin man es nicht geschafft hat. Das gilt auch hier: Viele Orte konnten erkundet werden, viele Begegnungen fanden statt. Aber Europa ist zu groß, um alles abzudecken. Schließlich hat die Corona-Pandemie uns einen so dicken Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir manchmal ans Aufgeben gedacht haben. Aber die Herausforderung war zu groß und zu schön, um sie unerfüllt zu lassen, denn es geht nicht nur darum zu zeigen, wo es leckeres Essen gibt; vielmehr spiegelt sich im FoodGuide die facettenreiche Gegenwart jüdischer Kultur(en) Europas im historischen Gewordensein wie in aktuellen Bezügen.

Wer sich an einem FoodGuide versucht, ist auf Hilfe angewiesen. Da sind zunächst die vielen Menschen vor Ort, die uns nicht nur in Restaurants und Küchen, in Esszimmer und an ihre Tische gelassen, sondern auch ihre Geschichten erzählt haben. Ihnen allen gilt unser Dank ebenso wie den Freund:innen und Kolleg:innen, die vor Ort Brücken gebaut haben, namentlich Prof. Balász Borsos (Budapest), Dr. Bastian Fleermann (Düsseldorf), Flora Goldenberg (Paris), Andrei Kovacs (Köln), Dr. Stefan Kovacs (Köln), Prof. Barbara Wittmann (Bamberg), Prof. Eberhard Wolff (Zürich). Erwähnt seien auch die Kolleginnen und Kollegen an der Universität Regensburg, namentlich Antonia Pröls und Alexandra Regiert.

Besonderer Dank gilt schließlich dem Verein „321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.“ als Ausrichter des Festjahres, Ruth Schulhof-Walter und Pfarrer Joachim Gerhardt für den Vorstand. Ebenfalls danken wir dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat für die Finanzierung unseres an der Universität Regensburg angesiedelten Projektes. Schließlich gilt großer Dank Dr. Nora Pester und Thomas Schneider sowie der Lektorin Sarah Pohl und der Grafikerin Michaela Weber, die im Verlag Hentrich & Hentrich für eine umfassende Betreuung gesorgt haben.

Regensburg, Halle (Saale), Bonn, Kölnim Schewat 5782/Januar 2022

Gunther Hirschfelder, Jana Stöxen, Markus Schreckhaas, Antonia Reck

Jüdische Esskultur: Geschichte(n) — Speisen — Imaginationen. Eine Einführung

ECKPFEILER EINER JÜDISCHEN KULINARIK

Jüdische Kultur bewegt sich in Deutschland und Europa in einem Spannungsfeld: Wachsender Antisemitismus drängt sie in die Defensive und oft auch ins Verborgene. Gleichzeitig wird sie zur Identifikationsfolie einer jungen, selbstbewussten Generation.

Im „FoodGuide Jüdische Küche Geschichten – Menschen – Orte – Trends“ steht das Essen im Mittelpunkt. Ernährung ist Spiegel der Kultur. Alle Menschen haben zu allen Zeiten gegessen; daran lassen sich nicht nur Traditionen, sondern auch Alltage, Ideale, Hierarchien, Wünsche und Beharrungstendenzen ablesen. Schließlich kann man über das Essen jüdische Kultur auch in ihren täglichen Ausprägungen aufzeigen. Dabei sind die Nachrichten aus der Küche keine Skandale, sondern immer gut: Gleich gibt es etwas Leckeres! Wobei dies in der Vergangenheit oftmals nicht so selbstverständlich war wie in der westlichen Gegenwart. Bei der Beschäftigung mit jüdischen Esskulturen sieht man schließlich: Jüdische Küche war und ist eng verwoben mit anderen europäischen Küchen, sie haben sich stets gegenseitig beeinflusst, sind ohne einander gar nicht verstehbar und werden hier deshalb als Bedeutungs- und Bedingungsgeflecht gelesen.

Die jüdische Küche gibt es ebenso wenig wie die Jüdin, den Juden oder das Judentum. Jüdische Esskultur ist so vielfältig und mitunter widersprüchlich wie die Menschen, die sie zubereiten und leben. Sie ist streng koscher oder koscher light, sephardisch und aschkenasisch, orthodox, liberal und alles dazwischen, israelisch und arabisch, zentralasiatisch, italienisch und amerikanisch, oft urban, alltäglich und feierlich, Produkt von Starköchen und alltäglicher Happen zwischendurch. Jüdische Esskultur war und ist durch die Kaschrut, durch religiöse wie weltliche Feier- und Fastentage geprägt. Heute werden die allgemeinen oder feiertagsgebundenen Speisevorschriften teils strikt gehalten, teils weit ausgelegt, sodass sich Alltags- von Festtagsküche mitunter kaum noch unterscheidet.

Jüdische Esskultur ist uralt und erfindet sich dennoch ständig neu, gilt oftmals als traditionell, strikt und verstaubt, kommt aber trendy und supermodern auf den Tisch. Jüdische Esskultur ist Barcelona und Jerusalem, Frankfurt und Tel Aviv. Wer sich auf die Suche nach ihr macht, muss ins osteuropäische Schtetl um die Wende zum 20. Jahrhundert reisen oder auch in das Strasbourg der Gegenwart. Denn wie jüdisches Leben war jüdische Küche nicht nur – sie ist und isst. Und zwar sehr lebendig, vieldeutig und nahbar. Jüdische Esskultur findet sich nicht nur in allen Zeiten, sondern in aller Welt. Überall dort, wo Jüdinnen und Juden und alle Menschen, die sich als solche verstehen, leben und kochen. Diaspora, Migration und Vertreibung hatten zur Folge, dass sich aus der Verbindung regionaler und lokaler Küchen mit überlieferten Rezepten und Speisegesetzen ganz eigene Formen und Küchenstile entwickelten. Kaum eine Küche ist so vielfältig und abwechslungsreich wie die jüdische. Fusion ist jüdischen Kochtraditionen von jeher vertraut; moderne Foodtrends wie die Levante-Küche bringen eine eklektizistische Mischung aus Gerichten und Geschmackswelten der östlichen Mittelmeergebiete und des arabischen Raumes auf den Teller. Die Frage, wer den Hummus, die Falafel oder Pita erfunden hat, spielt hier kaum eine Rolle – Hauptsache es schmeckt, und das ist meistens der Fall.

Der FoodGuide lädt Sie auf eine kulinarische Reise durch das jüdische Europa und seine Esskulturen ein. Bestimmt kommt dabei Appetit auf, und zum Fernweh gesellt sich der Eindruck, Bekanntes im Lichte jüdisch-europäischer kulinarischer Verflechtungskulturen neu zu betrachten.

Lassen Sie es sich schmecken!

Der große Rahmen — Kaschrut & koscher

Wie in allen Küchensystemen finden sich auch in den jüdischen Esskulturen Vorschriften, die identitätsbildend waren und heute noch sind. Diese Gesetze der jüdischen Küche – Kaschrut genannt – legen in Geboten und Verboten fest, welche Speisen nach religiösem Verständnis zum Verzehr geeignet sind. Etymologisch lässt sich das Wort Kaschrut von kascher herleiten, was so viel wie geeignet, tauglich bedeutet. Im Jiddischen wurde aus dem Hebräischen kascher dann koscher.

In der Systematik einer koscheren Küche sind neben den einzelnen Lebensmitteln auch ihre Kombination und die Art der Verarbeitung beim Kochen zu beachten. Jüdische Speisegesetze gehen also weit über das rein Stoffliche hinaus. Die Kaschrut teilt Lebensmittel grundsätzlich in drei Gruppen ein:

Neben der Tauglichkeit der Lebensmittel sind auch geeignetes Geschirr, der richtige Zeitpunkt der Ernte und die Überwachung des Herstellungsprozesses durch eine:n Rabbiner:in Merkmale korrekter koscherer Ernährung. Auch textile Stoffe, religiöse Gegenstände oder eine Tora-Rolle können koscher sein – oder eben nicht. Es ist also gar nicht so einfach herauszufinden, wann, wie und ob ein Lebensmittel oder eine Speise überhaupt koscher ist.

TIERE ALS NAHRUNG

Grundsätzlich ist das Fleisch von Raubtieren – egal, ob Vogel, Fisch oder Landräuber – treife und darf nicht verzehrt werden. Gleiches gilt für Aas und gewaltsam zu Tode gekommene Tiere, beispielsweise durch Jagd. Treife leitet sich vom hebräischen Terefah ab, was Gerissenes, also im erweiterten Sinn gewaltsam zu Tode Gekommenes bedeutet.

Die Gebote zur Frage, welche Tiere verzehrt werden dürfen, finden sich in der Tora mehrfach, etwa bei Wajikra/Levitikus/3. Mose 11,3 ff. Danach sind wiederkäuende, pflanzenfressende Paarhufer koscher, beispielsweise Rinder, Ziegen, Schafe oder auch Rehe. Treife sind Schwein, Hase und ein kleiner Nager, der Klippdachs, da sie nicht alle genannten Kriterien erfüllen. Besonders beim (Haus-)Schwein begegnen immer wieder Deutungsversuche, weshalb ein so genügsames Nutztier tabuisiert wurde. Diese Erklärungen führen nicht selten hygienische Gründe ins Feld und beziehen sich beispielsweise auf Trichinen (Fadenwürmer), die Schweine befallen und leicht auf den Menschen übertragbar sind. Allerdings werden Trichinen durch einfache Veredelungsprozesse wie Pökeln oder Kochen abgetötet und somit unschädlich. Das Hygiene-Argument ist also nicht wirklich tragfähig. Überzeugender sind die theologischen Antworten: Es handelt sich um ein direktes Gebot des Schöpfers, das keinen weiteren Spielraum für Interpretationen erlaubt. Ziel dieser Speisevorschriften ist eine Heiligung der menschlichen Seele – nicht des Körpers! Ohne die geistig-seelischen Gedankenwelten ist jüdische Esskultur nicht begreifbar.

Einfacher gestaltet sich das Gebot für Tiere, die im Wasser leben: Fische sind zum Verzehr geeignet, sofern sie Schuppen und Flossen besitzen, wie etwa Karpfen, Lachs oder Hering. Für die weiteren im Wasser lebenden Säuge-, Schalen- und Kriechtiere wie Wale, Hummer oder Krabben und Muscheln bedeutet dies, dass sie nicht koscher sind. Eine Ausnahme der Flossen-und-Schuppen-Regel, die einer älteren rabbinischen Auslegung geschuldet ist, stellt der Aal dar: Zwar handelt es sich biologisch gesehen um einen koscheren Fisch, aber seine Schuppen sind so klein, dass sie kaum zu erkennen sind und der Aal nach wie vor als treife gilt. Von den Vögeln sind Greifvögel und Aasfresser treife, z. B. Adler, Geier oder Rabe. Demnach wären eigentlich alle anderen Geflügelarten koscher. Jedoch grenzt auch hier eine rabbinische Auslegung ein, die vage besagt, dass nur jenes Geflügel koscher ist, das bereits von früheren jüdischen Gemeinden verzehrt wurde. Zudem wurde in antiker rabbinischer Literatur beschrieben und angenommen, dass mit dem Verzehr des Fleisches, das Teil des menschlichen Körpers wird, der Mensch sich auch einen Teil des Charakters der Tiere einverleibt. Daher sind als gewalttätig angesehene Tiere tabu, da jüdische Menschen in der rabbinischen Idealvorstellung friedlich leben und das Leben achten sollten. Dies bedeutet, dass etwa Huhn, Ente, Gans und Taube koscher sind, seit etwa 40 Jahren auch die Wachtel. An diesem Beispiel lässt sich die Plastizität innerhalb des Judentums veranschaulichen. Wird es womöglich auch der Aal einmal auf die koscher-Liste schaffen?

MILCHIG UND FLEISCHIG

Zentral für die jüdische Küche ist die Unterteilung in fleischige und milchige Ausgangsprodukte – sie dürfen in der koscheren Küche auf keinen Fall kombiniert werden. Die Tora führt entsprechende Regeln mehrfach auf, am exponiertesten in den Geboten zu den Hochfesten: „Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch.“ (Shemot/Exodus/2. Mose 23,19). Die Eindeutigkeit dieses Gebotes führt in gläubigen Haushalten oft dazu, dass auch das Kochgeschirr farblich und räumlich getrennt wird. Komplett ausgestattete separate milchig- und fleischig-Küchen in ein und demselben Haushalt sind bei den Strenggläubigen Standard. In der koscheren Gastronomie werden meist entweder milchige oder fleischige Speisen angeboten. Neue Produkte wie vegane Kochsahne auf Sojabasis eröffnen in jüngster Zeit ganz neue Möglichkeiten.

Lebensmittel, die weder milch- noch fleischhaltig sind, dürfen mit allen anderen koscheren Lebensmitteln kombiniert und verzehrt werden. Es handelt sich um neutrale Lebensmittel, die als parwe bezeichnet werden. In diese Kategorie fallen Fisch, Geflügel- und Fisch-Eier sowie Hülsenfrüchte, zudem Getreide, Obst und Gemüse.

SCHÄCHTEN

Das koschere Schlachten eines Tieres ist bedeutend für die Einhaltung der Kaschrut und wird als Schächten bezeichnet. Der Schächter/die Schächterin oder Schochet muss in der Gemeinde bzw. beim zuständigen Rabbinat bekannt und anerkannt sein. So muss der Schochet – oftmals war es der Gemeinde-Rabbiner oder Kantor in einer Doppelfunktion, heute sind es meist professionell geschulte Schlachter:innen, die unter rabbinischer Aufsicht stehen, im Geist des Mahidrim (der Gewissenhaftigkeit) handeln und darauf achten, dass das zu schächtende Tier so wenig wie möglich leidet. Die Vermeidung von Leid ist ohnehin der zentrale Aspekt, weshalb gejagtes und gewaltsam gewonnenes Fleisch treife ist.

Beim Schächten wird das Tier kopfüber oder auf der Seite liegend positioniert. Mit einem speziellen Messer, dessen geprüfte Klinge sauber, scharf und unbeschädigt sein muss, werden dann in einem schnellen Schnitt Luft- und Speiseröhre, beide Halsschlagadern und benachbarte Venen samt Vagus-Nerven durchschnitten. Durch das rasche Ausbluten und den unmittelbaren Blutdruckabfall tritt eine schnelle Betäubung ein, und nach wenigen Augenblicken ist das Tier tot. Das Ausbluten ist für das folgende Koschermachen wichtig, weil es verboten ist, Blut zu verzehren, denn Blut gilt als Sitz der Seele des Tieres. Nach dem Schächten wird das Messer auf Unversehrtheit geprüft. Daneben wird eine Fleischbeschau vorgenommen, um sicherzustellen, dass es sich um ein gesundes Tier handelt. Ist das Tier frei von Makel, so wird es von anwesenden Rabbiner:innen als glatt koscher deklariert, was auf die gleichmäßig glatte Oberflächenstruktur einer gesunden Tierlunge zurückzuführen ist. Stellt sich ein noch so kleiner Makel heraus, eine Missbildung, Perforierung oder anderweitige Verletzung, wird das Fleisch als normal-koscher deklariert. Bevor das Fleisch abschließend zum Verzehr freigegeben wird, müssen die zerlegten Teile mit frischem Wasser gewaschen und gespült werden und mindestens eine Stunde in grobem Salz eingelegt werden, um auch das im Gewebe verbliebene Blut zu entfernen. Danach ist das Fleisch als koscher zum Kochen freigegeben. Jenem Fleisch, das gebraten oder gegrillt wird, muss das Blut nicht durch Salz entzogen werden, weil das Feuer, so die Vorstellung, sämtliches Blut aus dem Grillgut heraustreibt.

In Deutschland ist das Schächten von warmblütigen Tieren grundsätzlich verboten. Ausnahmen bestehen nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2002, wenn von Mitgliedern einer Glaubensgemeinschaft aus religiösen Gründen lediglich Fleisch von geschächteten Tieren verzehrt werden darf. Das Urteil zielt auf die uneingeschränkte Religions- und Glaubensfreiheit ab, wie sie im Grundgesetz unter Artikel 4 verankert ist. Gleichzeitig verlangt das zum Staatsziel erhobene Tierschutzgesetz, Schlachttiere vor der Tötung zu betäuben, was allerdings für die religiöse Schlachtung nicht zulässig ist. Uns ist zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses FoodGuides kein Betrieb in Deutschland bekannt, der koscher schlachtet. Der Verkauf koscheren Fleisches ist in Deutschland allerdings erlaubt und mittlerweile auch online zu beziehen. Importiert wird das Fleisch aus den wenigen benachbarten Ländern, in denen das Schächten erlaubt ist. Einer der größten Anbieter für koscheres Fleisch firmiert etwa in Brüssel und vertreibt in seinem Onlineshop Produkte, deren Herstellung von Antwerpener, Amsterdamer, Straßburger und Londoner Rabbinaten überwacht wird. Der Einkauf koscheren Fleischs ist in den letzten Jahren immer komplizierter geworden. Erlaubt ist das Schächten nur noch in Frankreich, Spanien, Großbritannien, Irland und der belgischen Region Brüssel-Hauptstadt, während das Land Belgien ebenso wie die Niederlande und Deutschland das Schächten verbieten. Im Südosten Europas ist Schächten nur in Ungarn gestattet. Kein Wunder, dass die jüdische Küche heute eine so große Schnittmenge mit dem Vegan-Trend aufweist!

KÄSE UND SONSTIGE MILCHPRODUKTE

Beim Käse wird zwischen fest und weich unterteilt. Fester Käse wird mit Lab hergestellt, um das feste Casein von der flüssigen Molke zu trennen. Nicht-koschere Käsereien gewinnen das Lab meistens aus Kälbermägen, was aber mit der Kaschrut nicht vereinbar ist. Heute kann man Lab aus Bakterienstämmen gewinnen, was den so produzierten Käse koscher macht, sofern bei der Herstellung eine jüdisch-observante Person beteiligt ist. Weichkäsesorten wie beispielsweise Quark oder Hüttenkäse gelten nicht als Käse im engeren Sinne der rabbinischen Auslegungen und sind somit stets koscher. Prinzipiell gilt: Aus der Milch eines koscheren Tieres dürfen Butter oder Joghurt hergestellt werden, sofern keine weiteren nicht-koscheren Zusätze beigemischt werden.

Die Kaschrut klingt heute vielleicht theorielastig, kompliziert und theologisch verbrämt. Warum ist sie dann so wirkmächtig? Viele sehen darin tiefe Sinnhaftigkeit und Symbolik. Der Düsseldorfer Rabbiner Benzion Dov Kaplan erklärt es ganz plastisch: „Paarhufer stehen erhöht, als würden sie Schuhe anhaben, und auch der Mensch soll erhöht stehen, er ist ja Geschöpf G’ttes, und so soll er sich auch fühlen.“ Und beim Fisch? Der Rabbi lacht. „Fische mit Flossen und Schuppen können auch gegen den Strom schwimmen. Und genau so soll sich der Mensch eigene Gedanken machen, er darf anders sein als die Masse, und um zu G’tt zu finden, muss man eben auch manchmal gegen den Strom schwimmen.“ Jüdische Küche lebt eben immer auch von Menschen und Geschichten.

DER JOB DES MASCHGIACH – VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER!

Ein Maschgiach ist eine vertrauenswürdige Person, die die Einhaltung der Kaschrut bei der Lebensmittelproduktion kontrolliert. Eine typische Alltagstätigkeit ist beispielsweise die Überwachung der korrekten Ausführung beim Schächten, die Kontrolle von koscheren Restaurants oder das Prüfen von Hühnereiern, welche kein Blut enthalten dürfen. Der Maschgiach ist von einem Rabbinat oder einer rabbinischen Institution wie beispielsweise Vaad HaKaschrut eingesetzt. Vaad HaKaschrut versteht sich in Deutschland als Serviceportal, das von Chabad-Rabbinern gegründet wurde, die wiederum ein Gremium bilden, das unterschiedlichste Betriebe ständig besucht, Herstellungsprozesse begutachtet und kontrolliert. Produkte, die unter dieser Aufsicht hergestellt oder veredelt wurden, tragen stets ein entsprechendes Siegel, das Hechscher genannt wird. Die weltweit bekanntesten Hechscher-Zertifizierungen sehen so aus:

… UND DIE GETRÄNKE?

Einfache alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Wasser und Säfte sind in der Regel mit der Kaschrut vereinbar, denn sie finden dort keine Erwähnung! Jedoch: Je komplexer die Rezeptur und je mehr Zutaten für ein Getränk benötigt werden, desto genauer ist zu prüfen, ob die einzelnen Bestandteile auch korrekt geerntet, behandelt und verarbeitet wurden. Das strenge Gremium der Vaad HaKaschrut führt beispielsweise RedBull, Jacobs Instantkaffee, Arizona Ice-Tea oder die bekannten Erfrischungsgetränke von fuzetea auf ihrer Koscher-Liste, also alles Getränke mit einer relativ langen Zutatenliste.

Klarer ist es beim Alkohol. Das wichtigste Getränk ist hier der Wein. Bei ihm und allen anderen alkoholischen Getränken ist eine rabbinische Kontrolle oder das Mitwirken einer jüdisch-observanten Person beim Herstellungsprozess notwendig. Eine besondere Regel gilt während der Pessach-Feiertage: es darf kein gesäuertes Getreide verzehrt werden und demnach dürfen keine Getränke getrunken werden, die aus Getreide gewonnen werden. Diese Regel schließt also Bier, Whiskey und Wodka ein, es sei denn, letzterer wurde aus Kartoffeln gebrannt.

Ein bisschen was geht also immer, Le‘chajim – auf das Leben!

Weiter Raum — leerer Raum

Esskultur ist zunächst abhängig von Landschaft und Klima, denn die Landwirtschaft ernährt Stadt und Dorf; nur wer es sich leisten kann, kauft Güter aus der Ferne. So sind alle Küchen eng mit der sie umgebenden Region verzahnt. Die jüdische aber nicht ausschließlich. Sie wird bei Tisch gelebt. Neben dem zentralen Element der Befolgung der jüdischen Speisegesetze Kaschrut geht es vor allem um die Gemeinschaft bei Tisch. In jüdischen Haushalten finden wir eine Küche, die weniger stofflich oder geografisch konstituiert ist als vielmehr kulturell und sozial. Jüdisches Leben in Europa war kaum jemals mit Staats- und Sprachgrenzen deckungsgleich. Erzwungene Mobilität ist historische Konstante jüdischer Lebenswelten.

Im sechsten Jahrhundert v. d. Z. wurden Jüdinnen und Juden aus ihrer Heimat Judäa ins babylonische Exil gezwungen. In der Antike folgten viele von ihnen als Kaufleute dann römischen Truppen bis in die entlegensten Winkel des Imperiums. 70 n. d. Z. wurde der Zweite Jerusalemer Tempel (Bet HaMikdasch) von römischen Truppen geplündert und zerstört, und Kaiser Hadrian erließ 135 n. d. Z. ein Ansiedlungsverbot für Juden in Jerusalem. Das Exil der Jüdinnen und Juden und ihrer Küche hatte endgültig begonnen und es sollte bis zur Gründung des Staates Israel 1948 währen. Daher gab es jüdische Esskultur seit der Antike überall dort, wo Jüdinnen und Juden siedelten, zunächst v. a. in den Handelsmetropolen.

Seit dem Hochmittelalter treten jüdische Siedlungsgebiete dann deutlicher zutage. Sie lagen zunächst rund um das Mittelmeer, vor allem im Nahen Osten, in Griechenland und auf der Iberischen Halbinsel, daneben im Raum zwischen Rhein, Mosel und Ardennen. Jene Verfolgungen, die seit dem elften Jahrhundert einsetzten, brachten erneut eine große Zerstreuungswelle mit sich. Vor allem Ostmitteleuropa und Gebiete, die in den heutigen Staaten Polen, Belarus, Litauen, Ungarn und der Ukraine lagen, wurden zu einer Heimstatt jüdischer Kultur. Was und wie gegessen wurde, ist für diese frühe Zeit allenfalls bruchstückhaft überliefert. Es ist nur gesichert, dass die Kaschrut eine markante Rolle spielte.

Mit der Wende zur Neuzeit, also seit dem frühen 16. Jahrhundert, treten die räumlichen Strukturen deutlicher hervor. Ausgehend vom ersten Ghetto, das in der damaligen Weltmetropole Venedig entstand, setzte sich vielerorts eine räumliche und lebensweltliche Isolation der jüdischen Bevölkerung durch. Sozioökonomisch motivierter Antisemitismus und religiös motivierter Antijudaismus beförderten ein ablehnendes Klima zwischen jüdischer Minder- und zumeist christlicher Mehrheit. Diese anti-jüdische Feindschaft gipfelte oft in Schmutzkampagnen, Hetzjagden und Pogromen. Nicht selten wurde jüdischen Räumen ein brutales Ende gesetzt.

Durch die häufig gewaltsam herbeigeführten Wanderungsbewegungen erfolgte auch eine stärkere strukturelle Trennung der jüdischen Großgruppen: Die in Mittel-, Nord- und Osteuropa ansässigen Aschkenasim bilden bald die größte Gruppe, während die Sephardim, die heute etwa ein Drittel aller jüdisch gläubigen Menschen ausmachen, auf die im 13. und 14. Jahrhundert von der Iberischen Halbinsel nach Nordafrika oder Vorderasien vertriebenen Jüdinnen und Juden zurückgehen. Neben diesen dominierenden Gruppen gibt es außerdem die Mizrachim, Jüdinnen und Juden aus dem Nahen Osten, dem Kaukasus sowie dem indischen Raum, und die Bucharim aus Zentralasien, die vor allem mit der Staatsgründung 1948 ihre Heimat verließen, um sich in Israel anzusiedeln. Heute umfasst diese Gruppe kaum mehr 10 000 Personen – in vielen arabischen Ländern gibt es faktisch kein jüdisches Leben mehr.

Vor allem seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts suchten viele Jüdinnen und Juden neue Freiheiten im Norden Amerikas.

Vereinendes Element der unterschiedlichen jüdischen Gruppen waren neben der religiösen Prägung die Erfahrung von Marginalität und Migrationsdruck. Jüdisches Leben war einerseits breitflächig verteilt. Andererseits gab es durchaus ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und enge Kontakte zwischen den einzelnen Gruppierungen – auch wenn viele Jüdinnen und Juden im 19. Jahrhundert zum Christentum konvertierten und die Grenzen zwischen jüdischem und nichtjüdischem Leben, vor allem in Westeuropa und in den USA, bisweilen verschwammen.

Jüdisches Leben und damit auch jüdische Esskultur waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts weit verstreut: Die Schwerpunkte lagen in Ostmitteleuropa und den USA. Dazu kamen ein breiter Strang, der vom Vorderen Orient bis in den Mittelmeerraum reichte, ein regelrechter Flickenteppich im deutschsprachigen Raum Mitteleuropas, der seine Zentren in den großen Gemeinden wie Köln, Berlin, Breslau, Frankfurt am Main, Fürth, Basel und Wien hatte, aber auch mit markanten ländlichen Clustern etwa im Rheinland oder in Mittelfranken in Erscheinung trat. Einige dieser Raumeinheiten waren enger miteinander verbunden, andere weniger. Hinzu kamen Zentren jüdischer Reisekultur wie etwa das böhmische Karlsbad. Nachdem der Publizist Theodor Herzl (1860–1904) 1896 in seinem zionistischen Grundlagenwerk „Der Judenstaat“ die Aufmerksamkeit auf Palästina gelenkt hatte, wurde zunehmend auch das Heilige Land (wieder) zum Bezugspunkt jüdischer Kultur.

Wer sich mit jüdischer Esskultur beschäftigt, sollte sich kaum auf den Raum innerhalb heutiger Grenzen beschränken. Man wird jüdischem Leben und seinem Alltag allenfalls gerecht, wenn man Diaspora und Migration grenzüberschreitend berücksichtigt. Daran orientiert sich auch die Raumstruktur des vorliegenden Buches, das eben keine Fläche abbildet, sondern ein Netz, dessen Verästelungen weltweit einzigartig sind.

Über lange Zeit hinweg hatte dieses Netz mehrere Zentren, wobei die prägendsten in Mittel- und in Osteuropa lagen. Das nationalsozialistische System, dessen Täter:innen und Anhängerschaft haben dieses Netz zerrissen. Die Mehrheit der Trägerinnen und Träger jüdischer Esskultur wurden systematisch ermordet, viele in den Suizid, einige wenige in Flucht und Exil getrieben. Die überlebende jüdische Esskultur bündelte sich im Nachgang der Schoah in Israel, den USA und Australien, aber auch in der Sowjetunion.

Jüdisches Leben konnte nach 1945 wieder neu entstehen, derweil jüdische Communitys in den USA, Südamerika oder Australien durch den Zustrom von Displaced Persons wuchsen und sich diversifizierten. Dennoch blieb Europa der Bezugspunkt, anhand dessen sich Herkunft und Zugehörigkeit manifestieren. Zeugnisse dafür liefern unter anderem die jüdischen Bevölkerungsteile der ehemaligen Sowjetunion, die zu großen Teilen nach 1990 als sogenannte Kontingentflüchtlinge ihre Länder verließen, um sich u. a. in Deutschland niederzulassen. Ähnlich begründete Dezimierungen ihrer Mitglieder erfuhren Gemeinden in Mitteleuropa und dem Baltikum: Jüdische Kultur u. a. in Polen, Tschechien, Ungarn, Litauen und der Ukraine ist heute meist als touristisch inszeniertes Event anzutreffen und von ihren Ursprüngen in Praxis und Zweck weitgehend losgelöst.

Doch auch darüber hinaus wandelt sich jüdische Esskultur mit dem Lauf der Geschichte und ihrer Trends: Die aschkenasische und sephardische Küche, die vormals Europa und seinen Nahraum unter sich aufgeteilt hatte und mit Gerichten und Gebäck wie Tscholent oder Hamantaschn füllten, begegnen nun modernen Interpretationen und Fusionen. Auch die Globalisierung wirkt daran mit: Nahöstliche, z. T. auch mizrachische Gerichte wie Falafel, Hummus oder Shakshuka sind in Israel ebenso verbreitet wie mittlerweile in weiten Teilen der urbanen westlichen Welt.

Junge Menschen aus Israel oder den USA kommen bei Reisen nach Zentraleuropa ihrer Familiengeschichte auf die Spur oder lassen sich zeitweise in Großstädten wie Berlin nieder. Zusammen mit ihren aus der ehemaligen Sowjetunion stammenden Glaubensschwestern und -brüdern, die heute häufig schon der zweiten Migrationsgeneration entstammen, geben sie dem modernen Judentum ein markantes Gesicht, das wieder Sorgen- mit Lachfalten vereint. Seit geraumer Zeit prägen Menschen jüdischer Sozialisation damit die Kultur- und Foodszene an der Spree und anderswo und bringen jüdische Lebenswelten in einen Raum, in dem sie lange verschwunden oder unsichtbar waren. Die Hybridität der modernen jüdischen Küche und ihre Anschlussfähigkeit an diverse Ernährungsgewohnheiten sind auf der Höhe der Zeit. Sie schafft neue Anknüpfungsmöglichkeiten für einen Dialog über den Esstisch hinaus – ganz gleich, ob dieser in einer deutschen Mensa, einem amerikanischen Diner oder einem Imbiss am Mittelmeer steht.

Das Jüdische in den regionalen Esskulturen – und das Regionale in den jüdischen – wird neu hervorgehoben und vielfältig ausgelegt. Allerdings passiert dies in einem überschaubaren Rahmen: Eine besondere Betonung jüdischer Restaurants bleibt vielfach aus. „Zum Israeli“ geht man, auch in Ermangelung eines flächendeckenden Angebots, nicht wie „zum Italiener“ oder „zum Vietnamesen“. Die Selbstverständlichkeit einer spezifisch jüdischen Küche gibt es in Europa außerhalb des kleinen Kreises der jüdischen Gemeinden kaum mehr – oder vielleicht noch nicht wieder. Die Gegenwart jüdischer Räume ist architektonisch zu erkennen, an verschiedenen Sprachen zu hören und hier und dort auch zu schmecken. Jüdisches und seine Ausprägungen sind außerhalb Israels durchaus zu finden und wiederzuentdecken: Das jüdische Europa liegt heute im Krakauer Kazimierz, im Pariser Marais, in der Wiener Josefstadt, im Hamburger Grindelviertel und an vielen Orten mehr, die nicht auf den ersten Blick ins Auge stechen und weit mehr sind als die Summe ihrer Stolpersteine. Denn das Haus Israel hat viele Zimmer mit noch mehr Bewohner:innen und sie alle verfügen über eine eigene Küche – mindestens.

Bezugspunkte — Jüdisch oder israelisch?

Jüdisch ist, wer dem Judentum angehört – und israelisch, wer einen Pass des Staates Israel besitzt.

Diese Definition ist weit weniger eindeutig, als sie auf den ersten Blick scheinen mag: Wer jüdischen Glaubens ist, kann zugleich Israeli sein – und andersrum. Doch nicht alle Menschen jüdischen Glaubens sind auch Israelis, ebenso wenig alle Menschen, die sich als Jüdin oder Jude verstehen und nicht alle Menschen mit israelischer Staatsbürgerschaft auch jüdisch säkular oder jüdisch observant sind.

Die Begriffe „jüdisch“ und „israelisch“ werden häufig vertauscht und miteinander vermischt, obwohl sie zweierlei bezeichnen: „Jüdisch“ ist im engeren Sinne, wessen Mutter jüdischen Glaubens ist, wer sich zum jüdischen Glauben bekennt oder zum Judentum konvertiert ist, im weiteren Sinne aber auch, wer Anhänger des Judentums mit seiner Kultur, seinen Traditionen und Philosophien ist.

Die Einbettung in spezifische gesellschaftliche Kontexte formt den Glauben: Jüdisch sein kann man überall, da Religion zwar Ausdruck und Raum, aber keinen konkreten, geographischen Ort braucht und ebenso in Israel wie in den USA, Südafrika oder Deutschland praktiziert werden kann, vor Ort womöglich spezifische Prägungen durch die nationalen Gefüge und Traditionen erhält.

„Israelisch“ ist hingegen auf den 1948 gegründeten Staat Israel bezogen, der sich in seiner Unabhängigkeitserklärung als Nationalstaat des jüdischen Volkes bezeichnet. Dennoch leben hier nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern auch Menschen anderer Glaubensrichtungen: Etwa 75 % der gut neun Millionen Israelis ist jüdisch, das übrige Viertel ist u. a. muslimischen, drusischen oder christlichen Glaubens – oder fühlt sich keiner Religion zugehörig und ist dennoch Teil des Staatsvolkes. Israel hat eine eigene, mehrheitlich mediterran-levantinische Küche, die die Traditionen des Landes aufgreift, sich aber weniger an Speisevorschriften als an der lokalen Flora und Fauna orientiert und damit in erster Linie örtlich gebunden ist und mit aktuellen (Food-)Trends geht.

Missverständlich oder stark konnotiert sind drei Begriffe, die außerdem in diesem Umfeld vorkommen: „mosaisch“, „semitisch“ und „israelitisch“. Wenngleich sich ersterer auf den alttestamentarischen Mose bezieht und als Alternative für „jüdisch“ verwendet wurde, ist er heute nicht mehr gebräuchlich. Nicht zuletzt, weil es sich nicht um eine Eigen-, sondern Fremdbezeichnung handelt. Wie sich das Christentum auf Christus bezieht, wurde imaginiert, dass sich das Judentum auf Moses beziehe, daher mosaisch. Diese Analogie ist jedoch theologisch falsch, da Moses im Judentum nicht der selbe Stellenwert zugeschrieben wird, wie Christus im Christentum. Der Begriff „semitisch“ wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Gegnern des Judentums geprägt, als der tradierte religiös motivierte Antijudaismus um eine rassistische Komponente erweitert wurde. In den Sprachwissenschaften bezeichnet „semitisch“ eine Sprachfamilie aus Vorderasien bzw. Nordafrika, u. a. Aramäisch, Arabisch und Hebräisch. Die Antisemit:innen bedienten sich des Wortes, um alten Stereotypen einen neuen pseudo-wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen. „Israelitisch“ wiederum geht auf die biblische Figur Jakob zurück, der den Beinamen Israel trug. Die Stämme, die aus seinen zwölf Söhnen entstanden, wurden folglich Israeliten, Kinder Israels, genannt. Alle drei Begriffe sind heute veraltet, im Falle von „israelitisch“ gar nur auf den Kontext der Tora beschränkt oder als Eigennamen jüdischer Gemeinden und Institutionen gebräuchlich, sodass einzig „jüdisch“ und „israelisch“ die sprachlichen Pole bilden.

Das Jüdisch- und das Israelisch-Sein schafft durch Praxen und gedachte wie gelebte Zugehörigkeiten Lebenswelten bei den sich damit Identifizierenden. Sie finden ihre Begründung einmal in der Religion oder kultureller Zugehörigkeit und einmal im Nationalstaat oder, wie am Beispiel israelischer Jüdinnen und Juden oder jüdischer Israelis, in beidem. Dabei können sie miteinander einhergehen und sich ergänzen, aber ebenso als Teilidentitäten unabhängig voneinander bestehen oder gar in einen Konflikt miteinander treten. Gesellschaftliche Liberalisierung, die schwindende religiöse Autorität und die Rechtfertigung politischer Aktivitäten auf Basis des Glaubens sind heutzutage Streitpunkte.

Für Außenstehende ist bereits die Frage, ob man von jüdischen Israelis oder von israelischen Juden spricht, kompliziert. Die Antwort hängt von der Identifikation der Angesprochenen ab. Auch kann die Rede vom „jüdischen Staat Israel“ für Unmut bei der nichtjüdischen Bevölkerung sorgen. Dennoch ist das Jüdische in der Lebenswelt des modernen Israel omnipräsent. Das Land gilt Vielen als Inbegriff des Jüdischen und Religion spielt im Verständnis Israels eine große Rolle – allerdings gilt es auch hier, die Diskrepanz innerhalb des Landes zu beachten, so z. B. zwischen dem mondänen Tel Aviv und dem von allen Weltreligionen geprägten Jerusalem. In einem derart multiethnischen und multireligiösen Land ist nichts wirklich eindeutig; zumal allein das Judentum zahlreiche Facetten hat: Liberale oder Reform-Jüdinnen und -Juden begegnen hier konservativen Gläubigen. Die besonders strenge Form des Judentums, die (Ultra-)Orthodoxie, deren Zentren nicht nur in Israel, sondern auch in New York oder dem belgischen Antwerpen liegen, lehnt den Staat Israel in Teilen ab, da sie sich nicht in seiner multiethnischen Ausprägung erkennen, die zionistischen Ursprünge ablehnen oder sich nicht ausreichend religiös repräsentiert sehen.

Einen Konsens darüber, welches das richtige Maß an Religiosität sei, gibt es nicht, da politische und soziokulturelle Unterschiede und ihre jeweiligen Gewichtungen der Einigung entgegenstehen.

In Anbetracht der zunehmenden Loslösung vom Religiösen findet die kulturelle Komponente des Judentums bzw. der Judentümer oft stärkere Betonung als die Religion selbst. Das Glaubenszeremoniell tritt – nicht nur im Judentum – in den Hintergrund und wird zumeist an den Hohen Feiertagen betont. Vor allem jüngere Menschen erleben Religion im Alltag nur eingeschränkt und heben stattdessen Familie, Freunde und andere Werte an ihren Platz. Der Übergang zur postmodernen Lebensstilgesellschaft hat auch die jüdisch geprägte Kultur erfasst: Zahlreiche Menschen, die jüdisch sozialisiert wurden, definieren sich heute ohnehin über das kulturelle, weniger das religiöse Judentum. Für kulturelle Jüdinnen und Juden sind Traditionen womöglich noch feste Größen im Wochen- oder Jahresverlauf, aber sie folgen nicht unbedingt den detailreichen Speisevorschriften oder finden eigene Wege, das selbst gewählte Maß an Religiosität in ihren Alltag einzubinden. Religion in dieser Verlaufsform ist als Kultur auch in weltlichen Kontexten etwas geworden, das (wieder) praktikabel und alltäglich wird.

Aus den oft verquickten Begriffen „jüdisch“ und „israelisch“ mag indes etwas Drittes entstehen, das sich kontextabhängig inmitten beider Traditionen als neues Muster kultureller Zusammenhänge herausbildet. Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Moderne finden dabei auf allen Ebenen, jüdisch und israelisch, aber nicht beschränkt darauf, ihre Entsprechungen und schaffen Zugehörigkeit. Schon seit geraumer Zeit ist eine Vielstimmigkeit an Judentümern Wirklichkeit: religiös und kulturell, in Israel und anderswo.

Zum Weiterlesen:

Ronen Steinke: Antisemitismus in der Sprache: Warum es auf die Wortwahl ankommt. Berlin 2020

Schabbat – Von Kiddusch, Challot und Arbeitsverbot

Der jüdische Wochenfeiertag ist der Schabbat – auch Sabbat, Schabbes oder Schabbos genannt –, der Tag, an dem G’tt nach seiner Weltschöpfung ruhte und sah, dass es gut war. Daher steckt in der Bezeichnung Schabbat auch die hebräische Zahl schewa, sieben. Dieser Ruhetag wird von observanten Jüdinnen und Juden wortwörtlich genommen; in Israel und mehrheitlich orthodoxen Vierteln, beispielsweise im New Yorker Williamsburg oder im jüdischen Antwerpen, steht das Leben zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend still. Diese Stille ist auch auf den Auszug aus Ägypten zurückzuführen: Das Manna, das G’tt als rettende Speise vom Himmel regnen ließ, fand sich an jedem sechsten Tag in doppelter Menge, damit am siebten Tag kein Aufwand bei der Nahrungssuche betrieben werden musste. Der Schabbat als wöchentlicher Haltepunkt stiftet Orientierung im Fluss der Zeit und strukturiert die Woche.

Heute beginnt der Schabbat mit Sonnenuntergang am Freitag und dauert bis zum Einbruch der Dunkelheit am Samstag. Sogar wenn besonders viel zu tun ist, wie in der Erntezeit, soll der Ruhetag eingehalten werden. Physische und kreative Tätigkeiten sind als 39 Melachot – den 39 Formen der Arbeit – tabu; aber es gibt auch etwas Auslegungsspielraum. Der Schabbat gilt in erster Linie der Arbeitsruhe, dem G’ttesdienst in der Synagoge, der Familie und dem Freundeskreis. Er ist damit sowohl Gabe als auch Pflicht – mit allen Chancen und Einschränkungen. Wenige Ausnahmen gibt es jedoch innerhalb einer Schabbatgrenze, dem Eruw, wie er in vielen orthodoxen Vierteln zu finden ist. Hier gilt etwa das Verbot, etwas zu tragen, das größer als eine Olive ist, nicht. Außerdem darf medizinisches Personal in der Not praktizieren; das Leben ist wichtiger als die Pflicht!

Heute ist der Schabbat vielfältig und multifunktional. Er wird unterschiedlich gelebt, abhängig u. a. davon, wie streng oder frei die Schabbatgebote ausgelegt und gehalten werden. Ob im Familien- oder Freundeskreis, ob mit oder ohne G’ttesdienstbesuch, ob mit Tscholent oder Pizza, trotz seiner unterschiedlichsten Formen ist der Schabbat auch heute noch und über die Orthodoxie hinaus sinnstiftendes und gemeinschaftskonstituierendes Element jüdischer Kultur.

Dabei kann man die Bedeutung des Schabbat auch abseits oder über das Religiöse hinaus würdigen: „Betrachtet man es aus sozialgeschichtlicher Perspektive, dann steckt ein ethischer, ein universeller, ja ein revolutionärer Aspekt im Schabbatgebot, dass nämlich jeder Mensch – ob Herr oder Knecht, Herrscher oder Sklave, ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer – das Recht auf einen Tag Erholung in der Woche hat.“1 Und wussten Sie, dass in Israel sogar das Ackerland nach sechs Jahren der Bestellung das Recht auf ein Schabbatjahr (auch Schabbaton genannt), d. h. auf ein Jahr ohne Ernte hat?

Der Psychoanalytiker Erich Fromm (1900–1980), aufgewachsen in einer streng religiösen jüdischen Familie in Frankfurt, sagt über den Schabbat, dass er „die Vorwegnahme der messianischen Zeit nicht durch ein magisches Ritual, sondern durch praktisches Verhalten, das den Menschen in eine reale Situation der Harmonie und des Friedens versetzt [, ist]. Die andere Lebenspraxis verändert den Menschen.“2 Ruhe und Harmonie werden zu den höchsten Freuden.

In der Praxis ist der Schabbat vor allem in der Küche eine erhebliche Herausforderung: Es darf kein Feuer angezündet werden und auch die Vorbereitung des Essens muss vor Schabbatbeginn erledigt sein. So müssen Gerichte und Getränke vorgekocht und warmgehalten werden. Was früher durch Bäckeröfen und Samoware erledigt wurde, wird heute mithilfe von Thermobehältnissen und dem Schabbat-Modus am Herd bewältigt. Dieser energiesparende Betrieb des Kochfelds oder Ofens ermöglicht gleichbleibende Temperaturen über mehrere Tage. Auch bei Kühlschränken hat sich ein Trick in der Programmierung gefunden, sodass hier das elektronische Licht nicht verbotenerweise entzündet wird – und alternativ kann man bei älteren Modellen immer noch den Kontakt abkleben. In früheren Jahrhunderten kamen samstags oft „Schabbat-Gojs“ – also Nicht-Juden – ins Haus, die Feuer schürten, Essen servierten oder sonstige Aufgaben erledigten, die Jüdinnen und Juden an Schabbat verboten waren.

Der Schabbat war in seiner Ausübung stets der Interpretation religiöser Autoritäten und der Gläubigen unterworfen. Im 19. Jahrhundert stellte die Elektrifizierung zunächst eine Herausforderung an die Melachot dar, heute trägt sie zur Beseitigung einiger Alltagprobleme beim Gebot zur Ruhe bei.

Insbesondere in liberalen jüdischen Familien wird neben dem Religiösen das Familiäre am Schabbat betont: Er ist der Übergang von der Arbeitswoche zum Wochenende und bringt durch das Arbeitsverbot eine besinnliche Stimmung in den Alltag – und das jede Woche. Wichtigstes Element ist das gemeinsame Essen. Der Erew Schabbat, der Vorabend des Schabbats, stellt den Auftakt des wöchentlichen Feiertags dar: Man bereitet sich vor, räumt auf, trägt festliche Kleidung, die einst oft nur an diesem Feiertag zum Einsatz kam.

In der Synagoge wird der Schabbat, sinnbildlich als Braut oder – wie bei Heine – als „Prinzessin Sabbath“3, die sich mit dem Volk Israels vermählt, willkommen geheißen. Man begrüßt sie und sich mit dem Friedensgruß „Schabbat Schalom“.

Das Einladen von Gästen, Alleinstehenden und Reisenden ist gute Schabbatsitte. Die Frau des Hauses zündet zunächst die Schabbatkerzen an und spricht dazu einen Segen. Das Familienoberhaupt spendet über einem Becher Wein den Kiddusch, den dazugehörigen Segen, und bricht die Schabbatbrote, Challot genannt, die an das doppelte Manna erinnern, und reicht allen am Tisch ein mit Salz bestreutes Stück. Es folgen Gesang und freundschaftliches oder familiäres Beisammensein, das den Schabbat als Fest des Gemeinsamen eröffnet.

Der Samstag beginnt mit einem G’ttesdienst. Danach wird üppig aufgetischt. Es gibt langsam gegarte Schabbatgerichte, etwa den Tscholent, wiederum von Heine als „Himmelsspeise“ und „koscheres Ambrosia“ besungen. Er ist eines der traditionsreichsten Gerichte, das die jüdische Küche – aschkenasisch wie sephardisch – hervorgebracht hat und seit dem 13. Jahrhundert belegt, wenngleich auf der Iberischen Halbinsel als Huevos Haminados bekannt.

Die Wortherkunft ist indes umstritten: „Tscholent“ könnte sowohl vom Hebräischen „chamin“, zu Deutsch „heiß“, als auch vom Jiddischen „Schul-End“, also dem Ende des G’ttesdiensts, oder aus dem Französischen kommen: Das Gericht, das „chaud“ und „lent“ – also „heiß“ und „langsam“ – vor sich hin gart, schweigt sich dazu aus. Wenn man allerdings von diesem strittigen Punkt absieht, ist das Essen keine Diva – und passt damit umso besser zur Prinzessin Schabbat.

EIN SCHABBATMAHL IN KÖLN

Auch heute ist der Tscholent noch oft das Feiertagsessen schlechthin. Dies haben wir bei Stefan Kovacs und seinem Sohn Andrei erfahren dürfen. Stefan Kovacs wurde in der Schweiz geboren, seine Eltern gelangten mit dem sog. „Kasztner-Zug“ 1944 aus Bergen-Belsen in die Schweiz. Aufgewachsen ist Kovacs im heute rumänischen Cluj und lebt nun schon seit einigen Jahrzehnten mit seiner Familie in Deutschland. Der pensionierte Arzt hat an einem Wochenende zu sich nach Köln zum Tscholentessen geladen. Aber vorher will das eintopfartige Gericht gekocht werden. Bohnen einweichen, Zwiebeln, Knoblauch und Möhren schneiden, salzen, pfeffern und ordentlich Paprika darangeben – „damit es auch ein ungarischer Tscholent wird!“ Dann alles in einen großen Schmortopf mit Graupen schichten. Ein vegetarisches Gericht? Nein! Zu Bohnen und Gemüse kommen Rinderfilet und Entenbrust, obenauf rohe Eier mit Schale, gewaschen und angepiekst, damit sie nicht platzen. Alles wird schließlich mit Brühe angegossen und bei 160° C im Ofen gegart. Wie lange? Mindestens vier, besser fünf Stunden, aber sieben gehen auch – über Nacht eigentlich – ein echtes Comfort Food, besonders in der kalten Jahreszeit!

Früher brachten jüdische Familien ihre gefüllten Tscholenttöpfe am Freitagnachmittag zum Bäcker. Dessen Ofen hielt sie über Nacht warm, und das Feiertagsgericht simmerte seinem vollen Aroma entgegen. Wer wohlhabend war, gab nicht nur mehr Fleisch in den Topf, sondern zeigte hier auch sein reich verziertes Kochgeschirr.

Neben dem Tscholent, der auf Tage satt machen könnte, hat es sich Stefan Kovacs nicht nehmen lassen, uns die Bandbreite seiner ungarisch-jüdischen Esskultur als Vorspeisen zuzubereiten: Gebratene, gehackte Hühnerleber, samtig gerührt mit fein geschnittenen Zwiebeln und noch leicht warm auf Baguettescheiben hat diese Leckerei mit einer einfachen Leberwurst wenig zu tun und ist von tiefem, angenehmem Aroma. Die aschkenasische Festküche ist – insbesondere in ihrer modernen Interpretation – fleischlastig; sie hat wenig mit der kargen Ernährung des Schtetls zu tun. Doch auch einige vegetarische Gerichte sind heute beliebt. So ist der Zimmes, ein bekanntes Gericht des jüdischen Neujahrsfests Rosch haSchana, eine feine Beilage: Gekochte Möhren mit noch etwas Biss, lauwarm serviert, werden durch die Zugabe von Rosinen und Honig leicht süß. Viele Rezepte schreiben hier Zimt vor, aber der kommt bei Familie Kovacs nicht in die Küche – und so dominiert immer auch der Geschmack der Köchinnen und Köche die jeweilige Esskultur. Auch die breiten Bandnudeln mit süßlichem Weißkraut sind ein Gericht aus der mittel- und osteuropäischen Küche, das gleichzeitig mit der pfeffrig-süßen Geschmacksnote, die vom Nudelkugel bekannt ist, aufwartet. Stefan Kovacs hatte Bedenken, ob unsere Geschmacksknospen damit zurechtkommen, aber wir tun es ihm gleich und greifen nochmal zur Pfeffermühle, um die richtige Balance der widersprüchlichen und sich doch wunderbar ergänzenden Aromen zu erhalten.

Nach diesem feinen Start ist der Tscholent dann krönende Festtagsspeise: Zu den Bohnen und dem butterzarten Fleisch schmecken am besten – ganz aschkenasisch – eingelegte Salzgurken und ein kräftiger Rotwein. Auch einen Verdauungsschnaps darf man sich hinterher gönnen, z. B. einen „Unicum“ aus Budapest. Die Familie Zwack, die die bekannte Destillerie mit der charakteristischen runden Flasche gründete, hat schließlich auch ungarisch-jüdische Wurzeln.

Auch den Tscholent bekäme man heute so oder so ähnlich nicht nur in Ungarn als typisches, nationales Gericht serviert – seine jüdische Herkunft tritt vielfach in den Hintergrund. Für Stefan Kovacs ist die jüdische deshalb eine nationale, jüdisch adaptierte Küche, sodass es die eine jüdisch-allgemeine Küche gar nicht geben kann. Das Tscholent-Rezept, das wir kennenlernen durften, ist nur eines von vielen. Es ist vielfältig variierbar: Verschiedene Bohnensorten, mit Tomaten, mit Kartoffeln, mit anderen Fleischsorten oder auch einem Markknochen. Auch mit Schwein? „Eigentlich nicht“, schmunzelt unser Gastgeber, aber es gebe schon auch sehr guten Tscholent mit würzigen Schweinswürsten. Nicht koscher, aber lecker und mit viel Erinnerung an die siebenbürgische Küche verbunden.

Speisen wie der Tscholent sind keine Alltagsküche mehr. Er besteht zwar aus vergleichsweise leicht zugänglichen Zutaten und die tradierte Zubereitung ist neben dem zu bedenkenden Zeitfaktor nicht kompliziert. Das Prozedere, das Warten und schließlich das gemeinsame Essen sind jedoch prägende Faktoren jüdischer Communitys weltweit. Die an den Feiertagen gelebten Ernährungspraxen sind als Routinen Traditionsanker innerhalb verschiedenster jüdischer Lebenswelten. Sie stellen Bezüge zwischen sozialem und religiösem Leben her und sind damit gemeinschaftsprägende Muster des Zusammenlebens und natürlich -essens. Der Schabbat holt Generationen und verschiedene soziale oder religiöse Gruppen darüber leichter Hand an einen Tisch.

Der Festtagstisch im Lauf des Jahres

Das jüdische Jahr kennt eine Fülle von Feier-, Fest- und Gedenktagen, die sich im Jahreslauf zyklisch wiederholen. Genau wie beim bekannteren Schabbat beginnen auch die anderen Feiertage immer am Vorabend mit dem Sonnenuntergang. Die wichtigsten dieser besonderen Tage lassen sich in religiöse und weltliche oder in einem ersten Schritt in vier Gruppen unterteilen:

1.Die alten Pilgerfeste Pessach, Schawuot und Sukkot

2.Die Hohen Feiertage Rosch haSchana und Jom Kippur

3.Die Feiertage der Freude: Chanukka, Purim, Tu Bischwat (Neujahrsfest der Bäume) und auch das moderne Jom haAzma’ut (Tag der Unabhängigkeit Israels)

4.Die modernen Trauer- und Gedenktage Jom haSchoa (Schoahgedenktag), Jom haZikaron (israelischer Nationalfeiertag zum Gedenken der Gefallenen) und das traditionelle Tischa beAv (Gedenktag der Zerstörung des Jerusalemer Tempels).

Zwar gibt es noch eine Reihe weiterer Festtage wie etwa das schöne Simchat Tora zu Ehren der fünf Bücher Mose, das mit der Beschenkung der Kinder mit Früchten und Süßigkeiten einhergeht. Und eigentlich nimmt das Essen und Trinken in einer gewissen Form bei den unterschiedlichen Feiertagen immer einen zentralen Platz ein. Dabei kann es sich um einen ganz profanen Sattmacher wie den leckeren Tscholent-Eintopf aus Südosteuropa handeln oder um die symbolisch bedeutsamen Challot (Zopfbrote), ohne die ein Abendessen an Schabbat im Kreis der Familie nicht denkbar wäre. Jedoch bietet die hier dargestellte Auswahl an Festtagen aus rein kulinarischer Sicht den spannendsten Rahmen.

Im jüdischen Jahresverlauf beginnt das (Fest-)Jahr mit dem Hochfest zum jüdischen Neujahr Rosch haSchana, das im gregorianischen Kalender zwischen Mitte September und Anfang Oktober fällt.

SCHANA TOVA! EIN GUTES JAHR!

„Ganz wichtig ist die Liebe! Ohne Liebe in den Händen wird es nicht gelingen“, so der wichtigste Tipp. Der Spruch vom Kochen mit Liebe lässt sich leicht als Plattitüde abtun, aber wer gesehen hat, wie Batel Hähnchen würzt und Zwiebeln schnippelt, glaubt ihr sofort. Batel ist eine von vier jüdischen Frauen, die sich einen Abend lang buchstäblich in ihre Kochtöpfe blicken lassen. Vom 6. bis 8. September 2021 feiern Jüdinnen und Juden den Beginn des neuen Jahres 5782 jüdischer Zeitrechnung. Diesen Neuanfang nahm sich das Projekt „Mentsh! — Das Festival der Begegnungen“ zum Anlass für ein virtuelles Kochevent. „Die jüdische Kochtradition und die Kenntnisse unserer Expertinnen sind ein Kulturerbe, welches wir gerne mit Ihnen teilen!“, eröffnete Elena Solominski, Leiterin des Projekts „Mentsh!“, den Abend. Ihrem Aufruf zur Begegnung mit jüdischer (Ess-)Kultur folgten über 100 Menschen per Videoschalte. Sie erlebten nicht nur ein Feiertagsmenü vom Feinsten, sondern auch sechs spannende Protagonistinnen. Über ganz Deutschland verstreut und mit den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen eint die vier Köchinnen die Liebe zur jüdischen Küche. Begleitet von Rebbetzin (= die Frau eines Rabbiners) Julia Konnik, die über die Bedeutung von Rosch haSchana ebenso sprach wie über die Rolle von Frauen im Haushalt und an Feiertagen.

Wenn man Ludwig Wittgenstein glauben möchte, sind die anwesenden Frauen grenzenlos unterwegs: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Fließend wird zwischen Russisch, Ivrit (dem modernen Hebräisch) und Deutsch gewechselt. Diese Internationalität spiegelt sich auch im Menü, das aschkenasische und sephardische Einflüsse vereint: Challah und Gefilte Fisch, Chazillim- oder Auberginen-Salat, Hähnchen in Honigsoße und Lekach. Verbunden mit dem Wunsch für ein süßes, gutes neues Jahr stehen an Rosch haSchana milde Aromen und süße Komponenten im Mittelpunkt, Honig zieht sich durch die meisten Gerichte.

Inna wuchs in der Ukraine auf und kam in den 1990er-Jahren als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland. Sie spricht daher, wie mindestens Dreiviertel der Jüdinnen und Juden in Deutschland, unter anderem Russisch. Mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt sie in einer deutschen Großstadt. Bevor sie mit dem Challah-Teig zu arbeiten beginnt, spricht sie eine Bracha, einen Segen. G‘tt wird gedankt und die Kochenden rufen sich die Herkunft der Zutaten als von G‘tt gegeben in Erinnerung. Im vierten Buch Mose wird festgeschrieben, dass von jedem Challah-Teig ein Stück abgetrennt werden und den Priestern des Tempels als Opfergabe übergeben werden soll. Das Wort Challah beschreibt zugleich das Hefegebäck wie auch das vom Teig abgetrennte Stück. Auch nach der Zerstörung des Ersten Jerusalemer Tempels im Jahr 70 nach der Zeitrechnung soll weiterhin ein Teigstück weggenommen und verbrannt werden. Dieses Abtrennen steht auch für die Bedeutung des Teilens und Abgebens vom Eigenen. Nun folgt eine wahrhaft künstlerische Darbietung. Zunächst wird eine klassische Challah, wie sie an Schabbat auf den Tisch kommt, aus vier Strängen kreiert. Für Rosch haSchana gibt es eine Challah in Rundform, sie steht für den Jahreskreis und den Wunsch, dass das neue Jahr „rund“ im Sinne von gut und gelungen werde.

Auch die einzelnen Teigbestandteile können symbolisch gelesen werden. So steht das Wasser für die Tora und das Immaterielle, das Mehl wird als Staub der Erde und das Materielle gedeutet, und die Hefe drückt aus, dass aus diesen Basiszutaten etwas Neues, die Challah, entstehen kann. Im Unterschied zum Hefezopf sind Challot meist parwe, d. h. neutral. Sie enthalten weder Butter noch Milch, damit sie auch zu fleischigen Gerichten gegessen werden können.

Währenddessen ist Inna mit ihrem Challah-Latein noch lange nicht am Ende, sie zaubert Challot in Gitter-, Blüten-, Rosen- und Granatapfelform. Der Granatapfel spiegelt mit seinen angenommenen 613 Kernen die Anzahl der Mitzwot, die Summe der religiösen Ge- und Verbote der Tora. An Rosch haSchana werden möglichst viele Kerne verzehrt, um das neue Jahr mit zahlreichen guten Wünschen einzuleiten. Von Rebbetzin Konnik erfahren wir außerdem, dass im traditionellen, orthodoxen Judentum die Frau für alle Tätigkeiten des Haushalts verantwortlich ist, der Mann dagegen nur eine einzige Aufgabe hat: seine Frau glücklich zu machen.

Anschließend lädt Batel in ihre Küche ein. Sie ist in Israel geboren, ihre Vorfahren stammten zum Großteil aus Georgien. Heute lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann in Deutschland und gibt die Küchengeheimnisse ihrer Großmutter nicht nur an ihre Kinder, sondern auch an die Zuhörer:innen weiter. Bei ihr steht Hähnchen in Honigsauce auf dem Speiseplan. Das Hähnchen waschen, häuten, grob zerkleinern und in einen großen Topf geben. Zwei Zwiebeln und zwei Stangen Staudensellerie hinzufügen und mit 100 ml Wasser angießen. Mit Salz und Pfeffer sowie drei Esslöffeln flüssigem Honig würzen. Wichtig: Alles mit den Händen gut vermengen – natürlich mit einer großen Portion Liebe. Für ca. 1,5 Stunden bei niedriger Hitze garen.

Bevor wir zu Inna und der aufwändigen Vorspeise Gefilte Fisch zurückkehren, bereitet Rivka Chazillim-Salat und Elena Honigkuchen.

Die jüdische Lyrikerin Rose Ausländer (1901–1988) widmete zugleich ihrer Mutter und dem Honigkuchen ein Gedicht4:

Honigkuchen

„Eine Freundin

backt mir Honigkuchen

Er duftet nach Mutter

schmeckt nach Kindheit

die blüht noch in mir

Bienen trinken Blütensaft

die tote Mutter

schaukelt mein Bett

und singt alte Kinderlieder

Eine Scheibe Honigkuchen

verwandelt die Welt“.

Elenas Honigkuchen ist schnell zubereitet, und vor allem lecker! Der Lekach muss zugleich zart und krümelig sein. Dafür verwendet Elena anstatt normalen Mehls 200 g Mandel- und 250 g Haferflockenmehl. Zum Mehl kommen Backpulver, Zimt, Ingwer und Nelken, alternativ Lebkuchengewürz. 250 ml starken abgekühlten schwarzen Tee mit 125 g braunem Zucker, 425 g flüssigem Honig und drei Esslöffeln Whiskey verrühren. Vier koschere Eier mit 80 ml Pflanzenöl verquirlen. Eier sind nur dann koscher, wenn sie nicht angebrütet sind und keine Blutstropfen enthalten. Da Blut im Judentum als Sitz der Seele gesehen wird, ist dessen Verzehr verboten.

Eine Handvoll Walnüsse bei 100 °C fünf bis zehn Minuten anrösten, mit ein bis zwei Esslöffeln Cranberries, der selben Menge getrockneten Kirschen und Rosinen vermengen und unter die Mehlmischung ziehen, damit sie im Kuchen nicht absacken. Die Walnüsse jedoch bereiten Julia Konnik Bauchschmerzen. Denn das hebräische Wort für Walnüsse ähnele dem für Sünde. Da vom Jahresbeginn alles Schlechte ferngehalten werden muss, empfiehlt sie, die Walnüsse wegzulassen. Hier wird deutlich, wie eng jüdische Esskultur mit der Religion verschränkt sein kann. Zurück zum Kuchen: Alle Zutaten vermengen, in eine Form füllen, bei gut 180 °C eine Stunde backen und mit Puderzucker bestäuben. In guter Gesellschaft und mit Bedacht genießen, denn „eine Scheibe Honigkuchen verwandelt die Welt“.

Rivka, die jüngste Köchin in der Runde, ist vor 20 Jahren aus Israel nach Deutschland gekommen, wo sie mit Mann und vier Kindern kocht und lebt. Ihr ChazillimSalat ist ein authentisches israelisches Rezept, ebenso unkompliziert wie wohlschmeckend, und enthält natürlich viel Honig. Eine mittelgroße Aubergine in zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden und von beiden Seiten hellbraun braten. Zwiebelringe und eine gepresste Knoblauchzehe mitdünsten, bis alles weich ist. Mit drei Esslöffeln Honig, einigen Spritzern Sojasauce, Salz und Pfeffer würzen, abkühlen und durchziehen lassen, kalt servieren. Das Gericht eignet sich besonders für Feiertage und Einladungen, da es sich gut vorbereiten lässt. Überhaupt besitzen Gastfreundschaft und gemeinsames Essen einen hohen Stellenwert im Judentum. Womit wir wieder beim Abgeben und Teilen wären, das schon bei Innas Challah-Backen deutlich wurde.

Während die Challot im Ofen rund und braun werden, nimmt sich Inna den Gefilte Fisch vor. Fisch ist im Judentum mit zahlreichen Bedeutungen aufgeladen. Im Talmud wird der Genuss von Fisch zu einer der Großen Freuden des Schabbat gerechnet. Gefilte Fisch ist vor allem bei osteuropäischen Jüdinnen und Juden beliebt. Zunächst das Karpfenfilet von Haut und Gräten trennen, anschließend in Stücke schneiden. Die Reste des Fischs nicht wegwerfen. Ein Brötchen vom Vortag in kaltem Wasser einweichen und ausdrücken. Zwei Karotten, zwei Zwiebeln und eine Rote-Bete-Knolle würfeln, alles in etwas Pflanzenöl anbraten. Das Fischfilet mit dem eingeweichten Brötchen, einer rohen Zwiebel und dem gebratenen Gemüse in den Fleischwolf geben. Nach und nach vier Eier hinzufügen. Salz, gemahlenen Pfeffer und Zucker nach Geschmack in die Fischmasse einrühren. Ist der Teig zu sämig, eine halbe Tasse kaltes Wasser hinzufügen. Den Fischteig für 15 bis 20 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Drei Karotten und zwei Rote-Bete-Knollen in dünne Scheiben schneiden. In einen Topf mit dickem Boden oder eine Kasserolle eine Schicht vom rohen Gemüse legen. Dann die Fischreste hineinschichten und mit einer Lage Gemüse bedecken. Mit feuchten Händen die Fischmasse zu Klößchen formen und eine Schicht dieser Klopse auf das Gemüse legen. Wiederholen, bis alle Zutaten verbraucht sind. Wasser in den Topf gießen, ohne die oberste Schicht zu bedecken, einige Pimentkörner zufügen. Sobald die Klößchen kochen, Hitze reduzieren und drei Stunden ohne Deckel köcheln. Abkühlen lassen und mit Meerrettich und Mayonnaise servieren.

Als zweite Variante kann die Haut des Fisches in drei Zentimeter breite Streifen geschnitten und um die Fischklößchen gewickelt werden. Dann garen, wie oben beschrieben. Daher leitet sich auch die Bezeichnung Gefilte Fisch ab. Wenn der Fisch mit Kopf gekauft wurde, kann auch dieser mit der Fischmasse gefüllt und mitgekocht werden. Da Rosch haSchana wörtlich „Kopf des Jahres“ bedeutet, hat der Fischkopf auch metaphorische Bedeutung: Er steht für vorwärtsgewandtes Denken, Neuanfang und Zukunft.

Auch ein kompletter koscherer Fisch kann mit Fischteig gefüllt werden, wie Elena vorführt. Ihren Gefilte Fisch hat sie mit Gemüse garniert, auf einem großen Tablett angerichtet und mit geliertem Fischsud übergossen. „Das ist so viel Arbeit, das macht man nur einmal im Jahr für Rosch haSchana!“