Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

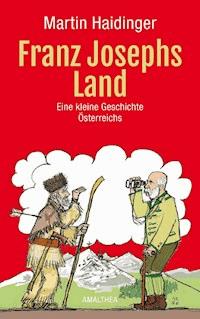

Die Geschichte Österreichs von Ötzi bis zum alten Kaiser – in nur einem Band "Österreich-Ungarn, das ist jenes Stück Erde, das der liebe Gott Kaiser Franz Joseph anvertraut hat", meinte einst der Schriftsteller Joseph Roth. Ist das alles? Nein! Österreich hat im Mittelalter als kleines Gebiet namens "Ostarrichi" rund um Neuhofen an der Ybbs angefangen und wurde erst später zum Familiennamen der Habsburger. Wie ein heißes Eisen wurde Österreich von vielen Schmieden immer neu zurechtgehämmert – ein Objekt staatsmännischer Handwerkskunst. 100 Jahre nach dem Tod des stilprägenden Monarchen Franz Joseph unternimmt Martin Haidinger einen rasanten Ritt durch die Jahrhunderte und malt Österreichs Geschichte in funkelnden Farben. Eine Geschichte über die Urgründe der austriakischen Mentalität, jenseits von Nostalgie und Sisi-Trubel – für alle, die bislang glaubten, Österreich zu kennen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 423

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Martin HaidingerFranz Josephs Land

Martin Haidinger

Franz JosephsLand

Eine kleine GeschichteÖsterreichs

AMALTHEA

Meinen Eltern Hans († 2005) und Hertha Haidingerin Liebe und Dankbarkeit gewidmet

Besuchen Sie uns im Internet unterwww.amalthea.at

© 2016 by Amalthea Signum Verlag, WienUmschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEATUmschlagzeichung: Markus SzyszkowitzLektorat: Martin BrunyHerstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11,3/14,3 Punkt Minion ProISBN 978-3-99050-028-6eISBN 978-3-903083-14-1

Inhalt

Am Beginn:Die Erkenntnis

What the hell is Austria?

Mehr als ein Familienname

Die Ära oderVon Olmütz nach Ischl

Franzl! – Sissi!

Die Prägung

Der Fluch

Die halbe Ewigkeit

Zurück an den Start:Von Wandervögeln und Durchfahrtsstraßen

Alte Zeiten

Keltens(t)aat

Rome, sweet Rome

Die Sache mit dem Christentum

Wandertag

Nibelungentreue

Markige Geschichten

Die rotweißroten Babenberger

Böhmen-Otto und der Schweizer Graf

Schlafmützen und »letzte Ritter«

AEIOUweh!

Teile, herrsche … und fall nicht!

Die Erbmassehamster

Ruhm und Schmach der Nachwelt

Der Kampf um Glauben und Wissen

Spielerei’n mit Wallenstein

Die Protestpartei

Der Stellvertreter räumt auf

Multikultur und Ökumene

Ich weiß, ich weiß, was du nicht glaubst …

Das Imperium schlägt zurück

30 Jahre und kein bisschen weise

Titel ohne Mittel und schwarzer Humor

Von Weltreichen, Landmassen und Vielvölkern

Das Eiserne Tor

Geld für Krieg und Frieden

Leopoldstadt

Kruzzitürken!

Superstar Eugen

Genie und Nachwelt

Masse und Macht

Eine schrecklich nette Familie und ihre Feinde

Geist und Geister

Prolog im Theaterhimmel

Bei Habsburg-Lothringens

Van Swieten und die Ghost Busters

Wetterleuchten

Die gelehrigen Schüler der Aufklärung

Wer ist kaiser franz?

Riedel und Genossen

Einkrampfung und Niederlagen

Zum letzten Mal Weltpolitik

Ein alter Hut

Erniedrigungen und ein Showdown

Der Weltkongress

Bonvivants und die Politik am Kongress

Dynamik und Erstarrung

Biedermann und die Anstifter

Die starken Männer

»K. u. K.« – Kismetund Konstitution

Opfergänge

Tempora mutantur …

Im Bann der Ideologien

Visionäre und Obskuranten am Rand des Abgrunds

Von Falken und erlegten Tauben

Die Erben

Personenregister

Bildnachweis

Danksagung

»Im ersten Momente standen wir alle gebannt und voll Unglauben da, dann brachen wir, hingerissen von der unverscheuchbaren Wahrhaftigkeit unseres Glückes, in den stürmischen Jubelruf aus: Land, Land, endlich Land!«

Es war Julius von Peyers glücklichster Moment. An der Spitze einer Nordpolexpedition erblickte der Polarpionier am 30. August 1873 vom Forschungsschiff Tegetthoff aus im Eis der Barentssee eine unbekannte Inselgruppe. Peyer benannte den Archipel nach seinem Kaiser »Franz-Josef-Land«. Dort hat es im Winter minus 22 Grad, im Hochsommer bis zu plus 2 Grad Celsius. Außer Walrossen, Wetterforschern und Eisbären hält es da auf Dauer kaum jemand aus.

Zunächst war es Niemandsland. 1926 nahm es die Sowjetunion in Besitz. Heute ist es russisch. Den Habsburgern gehörte es nie. Es ging ihnen nicht ab. Franz Joseph I. hatte genug andere Territorien. Dort war es eine Spur gemütlicher als im Packeis. Ihr Name war trotzdem nicht Franz Josephs Land, sondern kurz und gut: Österreich.

Am Beginn:Die Erkenntnis

Das östlichste und jüngste Denkmal seiner Art: die Franz-Joseph (Франц Йосиф)-Statue im Park bei der Jesuitenkirche in Czernowitz, heute Ukraine, gestiftet 2009 vom späteren ukrainischen Ministerpräsidenten Arsenij Jazenjuk

Es macht sich immer gut, wenn am Beginn gelehrter Ausführungen eine schlaue Erkenntnis steht. Unsere gründet darin, dass Österreich eigentlich nur im Inland weltberühmt ist. Schon ein paar Kilometer jenseits unserer Staatsgrenzen enden häufig Wissen und Verständnis für vermeintlich universell gültige Sitten und Gebräuche – wie jene, dass wir Hofräte ohne einen Hof haben oder dass die Verkehrsampeln grün blinken, ehe sie auf Gelb schalten. Da dürfen wir uns wahrlich nicht wundern, dass erst recht ganz weit weg, drüben im fernen Westen Europas, die Frage aufkommt:

WHAT THE HELL IS AUSTRIA?

»Pardon me?« – Wie bitte? Der junge Österreicher war einigermaßen verblüfft. Es war Hochsommer 1984 und ich – gerade einmal 15 Jahre alt – als jugendlicher Fremdsprachenschüler von der Anglo Austrian Society bei einer Gastfamilie im Süden Englands untergebracht.

Zu meinem Entzücken kam es gleich am ersten Tag zu einer Gartenparty mit Nachbarn und Freunden der Host Family, und ich durfte nicht nur den teuflisch starken hausgebrauten Apfelsekt, den ortsüblichen Cider verkosten, sondern auch die neugierigen Fragen der Anwesenden beantworten.

So fragte ein gemütlich aussehender Nachbar mittleren Alters mit einem Glas vergorenen Apfelsafts in der Hand: »Was it difficult for you to come to England, Martin?«

»No, why?«

»Out of the political situation in your home country!«

»???«

»So, Austria is a socialist country, you are behind the iron curtain …!«

Wie bitte? Die hielten Österreich für ein Land des kommunistischen Ostblocks? Meine Verblüffung war grenzenlos. Wie konnten sie nur so etwas denken? Wie konnten sie nicht wissen, wer und wie wir Österreicher waren? Ein bisschen beleidigt war ich schon …

In dieser Plauderei wurde nicht nur der Wissensstand der Briten (bei den Gastgebern handelte es sich übrigens um ein nettes, junges Lehrer-Ehepaar, das auch meinte, im Westen Österreichs werde Französisch gesprochen) bloßgestellt, sondern auch eine Frucht der Thatcher-Jahre geerntet. Denn in ihrer ersten Zeit als Premierministerin sprach die konservative »Eiserne Lady« Margret Thatcher in Interviews oder Unterhausreden ganz gern von »sozialistischen« Ländern innerhalb des europäischen Westens und rechnete offenbar das SPÖ-regierte Österreich der Post-Kreisky-Ära rhetorisch mit dazu. Ein nettes Bonmot, das seine Wirkung allerdings nicht verfehlte und den Briten eine so herbe wie selektive Sicht von Österreich vermittelte.

Oder handelte es sich eher um eine komplette Unterbelichtung? Je länger ich damals in England weilte, desto mehr beschlich mich der Verdacht, dass dort in Wahrheit keine falsche, sondern gar keine Meinung zu Österreich existierte. Mit Ausnahme eines älteren Herrn in einem Pub, der sich als ehemaliger Besatzungssoldat im Wien der 1940er-Jahre entpuppte und mich fragte, ob denn das kriegsbeschädigte Riesenrad im Prater schon wieder instand gesetzt sei, beschränkten sich die Assoziationen mit unserem Land auf ein erwartbares Minimalprogramm ohne greifbare Verbindung mit der Realität: Strauß-Walzer, Sound of Music (ein mir damals gar nicht bekannter, rührseliger Kinofilm mit Julie Andrews und Christopher Plummer aus dem Jahr 1965) und allenfalls noch Mozart. Nicht einmal Hitler (bekanntlich ohnehin ein »Deutscher«) oder Waldheim (wir schrieben erst 1984) kamen ins Spiel.

Wie man es auch drehte und wendete, war ich kleiner Austrian Boy der Repräsentant eines blinden Flecks auf dem Radar des einfachen Engländers.

Als etwas größerer Bub wurde ich Jahre später dann gewahr, dass diese unverfälscht ehrliche Ignoranz auch bei den politischen Eliten Tradition hatte. »Was ist schon Österreich? Fünf Habsburger und ein paar hundert Juden«, antwortete mitten im Zweiten Weltkrieg der britische Außenminister Anthony Eden dem verdatterten exilierten Kaisersohn Otto von Habsburg, als dieser ihn wegen der Zukunft Österreichs nach dem erhofften Sieg über NS-Deutschland befragte. Zum Glück hatte Edens Chef Winston Churchill eine weitere Sicht der Dinge.

Vielleicht können sich Inselbewohner auch nur schwer in Gestalt und Schicksal eines Binnenlandes hineinleben. Es fehlen die von der Natur gesetzten und damit logisch erscheinenden Grenzen, denn der Bodensee, die Donau oder die Alpen sind nicht so unüberwindlich wie die Meere, welche die britischen Inseln umgeben. Bei Pevensey in Sussex kamen – sieht man von den internationalen Migrationsbewegungen des 20. und 21. Jahrhunderts ab – mit den Normannen zuletzt im Jahr 1066 Invasoren von außen nach England.

Aber es geht ja nicht nur um die Briten und ihre Kenntnis und Meinung von Österreich. Was sollte man zum Beispiel davon halten, wenn ein kontinentaler Staatsmann wie der französische Präsident François Mitterrand noch 1993 dem EU-Beitritt Österreichs nur widerstrebend zustimmte – mit dem Seufzer, dass damit der »deutsche Block« in Europa erweitert und gestärkt würde? Wohl kaum konnte er damit nur den an die D-Mark gebundenen Schilling, den wahrhaft furchterregenden »Alpendollar« gemeint haben. Auch Österreichs Beteiligung am Großdeutschland Adolf Hitlers war ein halbes Jahrhundert her, die Entwöhnung der österreichischen Bevölkerung vom »Anschluss«-Gedanken glaubwürdig vollzogen. Da steckte also etwas anderes dahinter. Ist Österreich denn wirklich nur als Anhängsel irgendwelcher Blöcke denkbar?

Zugegeben, immerhin kann man das von dem Kleinstaat dieses Namens eher annehmen als vom einstigen, dem größeren Österreich – der Habsburgermonarchie. Auch wenn Mitterrands Landsmann Ministerpräsident Georges Clemenceau den ihm zugeschriebenen berüchtigten Ausspruch »Der Rest ist Österreich« nach dem Ersten Weltkrieg so nie getätigt hat, ist die Marke Austria/Autriche seit 1918 nicht mehr für Großmachtansprüche gestanden.

Bis dahin eher schon.

MEHR ALS EIN FAMILIENNAME

Seinerzeit, als noch Herzogshüte, Königs- und Kaiserkronen über Mitteleuropa hingen, da verstand man unter Österreich in aller Welt zunächst einmal einen Familiennamen. Denn »das Österreich«, das in der Dichtung des deutschen Schriftstellers Ernst Moritz Arndt etwas süffisant als »an Ehren und an Siegen reich« besungen wird, meinte seit dem Spätmittelalter die Habsburger, die »Domus Austriae« oder »Casa de Austria«, das Haus Österreich. Schon 1282 nannte sich der Landesfürst von Österreich und Steiermark, Albrecht I., nach dem ranghöheren Herzogtum »Albrecht von Österreich« – aber davon später mehr.

Kurioserweise wurden die Habsburger von den Geschichtsschreibern erst ab Mitte des 15. Jahrhunderts – und das nicht frei von Spott – als solche bezeichnet, als der namensgebende Stammsitz, die »Habichtsburg« oder eben »Habsburg« im Aargau, bereits an die Schweizer Eidgenossen verloren gegangen war (1415). Sogar die Exponenten der spanischen Linie wurden in der frühen Neuzeit allgemein als »von Österreich« und nicht als »von Habsburg« tituliert – man denke an den Sieger der Seeschlacht von Lepanto, Don Juan de Austria, oder an die Frau des französischen Königs Ludwig XIII. und Mutter des »Sonnenkönigs«, Anna von Österreich. Ja genau, das ist die Königin, deren Romanversion in Alexandre Dumas’ Die drei Musketiere eine Affäre mit dem Herzog von Buckingham hat und der die Musketiere gegen die Intrigen Kardinal Richelieus helfen müssen, und … aber das können Sie ja bei Dumas selbst nachlesen.

Wie lange die Gleichsetzung von Österreich mit Habsburg andauerte, mag man daran ermessen, dass sich der Kaiserstaat erst 1915, also kurz vor dem Ende, dazu durchringen konnte, den im Volksmund immer schon »Österreich« genannten Teil der Monarchie, der so amtlich wie sperrig »die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder« hieß, auch offiziell in »österreichische Länder« umzutaufen, womit der Produktname vom Herrscherhaus wieder auf das Land überzugehen schien.

Wenn sie überhaupt – was zu bezweifeln ist – beabsichtigt gewesen sein sollte, so war es eine sehr begrenzte emotionale Emanzipation des Österreichbegriffs von der Familie Habsburg. Der letzte Ministerpräsident, und als solcher quasi Liquidator des Reichs, der pazifistisch gesinnte Völkerrechtsprofessor Heinrich Lammasch, dachte 1918 daran, unter Rückgriff auf das antike Noricum den Reststaat »Norische Republik« zu benennen. Mit dem Fall der Dynastie war für viele ein Staat namens Österreich nicht mehr vorstellbar. Oder, um es kurz und knapp mit dem patriotischen Senior-Protagonisten von Joseph Roths Jahrhundertroman Radetzkymarsch zu sagen: »Mit großer Anstrengung brachte Herr von Trotta noch die Frage zustande: ›Ich verstehe nicht! Wie sollte die Monarchie nicht mehr dasein?‹«

Streng genommen war das mit der konsequenten Bindung Österreichs an Habsburg und an den Kaiser aber schon damals nur die halbe Wahrheit, denn ursprünglich gab es ein noch viel eigentlicheres Österreich, was bis ins 20. Jahrhundert hinein noch jedem heimischen Schulkind bekannt war: ein kleines Gebiet rund um Neuhofen an der Ybbs, in einer Urkunde von 996 als »Ostarrichi« bezeichnet, das im Lauf von mehr als 900 Jahren so mancher Gegend in Europa seinen Namen lieh – mehr oder weniger lang und von deren Bewohnern mal mehr und mal weniger freudig angenommen –, von Belgrad bis nach Flandern, von Dalmatien bis Podwolotschyska und von schwäbischen Flecken bis hinunter in die Karpaten, hinauf nach Schlesien und hinüber in die Bukowina. Diese Erweiterungen gingen natürlich nicht von den Einwohnern vom Neuhofen des Jahres 996 aus, die etwa beschlossen hätten, ihren Einflussbereich zu vergrößern, sondern es lief ganz anders.

Wie ein heißes Eisen wurde Österreich von vielen Schmieden immer neu zurechtgehämmert und ummodelliert – ein Objekt staatsmännischer und herrscherlicher Handwerkskunst. »Es gibt kein historisch-politisches Gebilde in Europa, das so sehr außengesteuert ist wie Österreich«, meinte im 20. Jahrhundert der linkskatholische Historiker Friedrich Heer und widersprach damit jenen konservativen Betrachtern der Geschichte, die vor allem an ein dominantes intrinsisches, also aus sich selbst kommendes österreichisches Sendungsbewusstsein glaubten, das erst ein großes Reich möglich gemacht hatte. Vielleicht stimmt aber auch beides, nur nicht zu allen Zeiten und in allen Ländern, die jeweils in das »Österreich« miteinbezogen wurden.

Um es noch verwirrender zu machen, bezeichneten die Alten schon das ostfränkische Reich Ludwigs des Deutschen, eines Enkels Karls des Großen, im 9. Jahrhundert als »Ostarrichi«. Dieses karolingische Ostreich, die Vorform Deutschlands, reichte von Schleswig-Holstein bis Bayern und war riesig im Vergleich zu dem Fleckchen Erde um Neuhofen.

Unser kleines Ostarrichi geriet bald in den Einflussbereich der Bayern (manche schreiben die alten Bayern auch »Baiern«, aber das irritiert hier nur, finde ich …), wovon wir später noch hören werden, hatte aber zunächst keinen festen bayerischen Namen. Vielleicht weil es schon bald von den Awaren und den Slawen eingenommen wurde? Der östliche Ankick zur Westverschiebung hatte übrigens schon früher bewirkt, dass drüben, ganz im Westen, die Angeln und die Sachsen um das Jahr 440 vom Festland übers Wasser ins bis dahin keltische Britannien übersetzten, womit wir schon mit Biegen und Brechen den ersten Bezug der österreichischen zur englischen Geschichte hergestellt haben! Hätte ich das 1984 meinen Engländern erzählt, die wären vor Verblüffung glatt vom Gartenstühlchen gefallen …

Der nachmals durch den Gebrauch der Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert vergiftete Begriff »Ostmark« tauchte um 1074 auf, als unser Beobachtungsraum schon längst wieder in bayerisches Fahrwasser gekommen war. Eine Mark, das war nichts anderes als ein Gebiet an der Außengrenze des Deutschen Reiches, und neben der Mark Österreich sind dann später auch aus der Mark Brandenburg mit Preußen und der Mark Meißen mit Sachsen große Staaten geworden.

Mehr oder weniger vorbei mit der Ostmark war’s 1156, als Österreich ein eigenes Herzogtum wurde und sein Name sich verfestigt hatte. Seine damaligen Herrscher, die Babenberger, wollten feine Herren sein und ihr Land für die Gebildeten der Zeit erkennbar machen, die vor allem Latein lasen. Also musste ein altrömisch klingender Landesname her. Ab Mitte des 12. Jahrhunderts ließen die Babenberger ihre Gelehrten und Schreiber den lateinischen Begriff »Austria« verwenden. Sprachzutaten waren das fränkische Wort für Ostland »Austrasia« und der althochdeutsche Stamm »Ostar«. Noch dazu hatte seinerzeit auch Mainfranken, aus dem die Babenberger (der Name kommt vom Ort Bamberg) nach ihrer eigenen Überlieferung angeblich herstammten, Austria geheißen. Welch schöne Parallele!

Lange konnten sie das alles nicht genießen, denn die Habsburger standen schon in der Warteschlange, überdribbelten spektakulär das Zwischenspiel des Böhmenkönigs Ottokar und übernahmen 1282 Herzogtum und Name.

Fortan wanderte das Signet Österreich über die Landkarten und wurde durch den portugiesisch-spanischen Seefahrer und Entdecker Pedro Fernández de Quirós 1606 sogar der Hebriden-Insel Espiritu Santo verliehen, die er für den bis dahin noch unentdeckten fünften Kontinent hielt und der er die Bezeichnung »Austrialia« gab. Erst die Engländer tilgten mit der Streichung des mittleren »i« dann den Habsburg-Bezug und erschufen für den tatsächlichen Südkontinent die Marke »Australia«. Also besitzt das Land der Kängurus, das so oft mit der Alpenrepublik verwechselt wird, tatsächlich eine historische Tangente zu Österreich.

Derweilen gerieten im guten alten Europa immer mehr Länder unter die Oberhoheit des Hauses Österreich – eine höchst vielfältige Sammlung, mit illustren Völkern in ihrer Streubüchse.

Ende 1918 hießen dann gleich drei Gebilde Österreich, die einander überlappten:

■ das Erzherzogtum unter und ob der Enns (die heutigen Nieder- und Oberösterreich),

■ der österreichische Reichsteil, auch Cisleithanien genannt,

■ und das große ganze Österreich-Ungarn – die viel verklärte, verzerrte, verkitschte Donaumonarchie, die doch nur ein Intermezzo in der Geschichte dieses Patchworks war.

Die Österreich-Story ist also nicht nur eine Ländergeschichte, sondern auch eine Familienserie mit vielen Staffeln und Folgen. Und ihr langlebigster Darsteller ist – erraten – jene reale Persönlichkeit, die das Bild Alt-Österreichs schlechthin geprägt hat: Kaiser Franz Joseph I.

Von 1848 bis 1916 hat er Österreich 68 Jahre durchgehend regiert – länger hat das die Zweite Republik nur unter Verbrauch einiger gewählter Staatsoberhäupter geschafft. Anlass genug, um 100 Jahre nach dem Tod des stilprägenden Monarchen nachzuzeichnen, woraus sich sein Reich einst historisch entwickelt hat.

Dieses Unterfangen sei jenen Österreichern gewidmet, die so wie ich seinerzeit als kleiner Tourist im Ausland feststellen müssen: »Na geh! Die anderen, also 7,2 Milliarden Menschen minus 8,49 Millionen Österreicher, kennen uns ja gar nicht …« Und wir selbst – seien wir ehrlich – finden uns in diesem komplizierten Heimatroman auch nicht immer zurecht.

Die Ära oderVon Olmütz nach Ischl

»Gestatten! Franz Joseph!« Selten in Zivil gesichtet: der junge Kaiser 1849 zu Pferd

Der 1830 geborene Habsburger Franz Joseph hat einen weiten Weg genommen: vom Despoten zum Friedenskaiser. Einer, der 1848 mit Kanonen für Ruhe sorgte und 1914 mit der Feder einen Weltkrieg eröffnete. Vom blutjungen, als Kaiser hergerichteten 18-Jährigen zum guten alten Herrn in Schönbrunn, der vielen Österreichern eine Vaterfigur abgab, nur nicht seinem eigenen Sohn. Einer, der eine Ära verwaltete, die gewaltige Kulturleistungen hervorbrachte, mit denen er selber sich allerdings nicht belastete. Ein nüchterner Schreibtischtyp, der indes so sehr verehrt wurde, dass sein Bewunderer, der Schriftsteller Joseph Roth, sagen konnte: »Österreich-Ungarn, das ist jenes Stück Erde, das der liebe Gott Kaiser Franz Joseph anvertraut hat.« Vielleicht der letzte Monarch alten Typs, ein apostolischer Herrscher von Gottes Gnaden. Mehr Mythos als Mensch? Jedenfalls einer, dessen Nachruhm heute bisweilen groteske Züge hat. Banalitäten inklusive.

FRANZL! – SISSI!

Wenn man in Bad Ischl nach einer Führung durch die Kaiservilla, einem anschließenden Gang über den Kreuzplatz und einem kleinen Schwarzen im Café Ramsauer in der Kaiser-Franz-Joseph-Straße in die enge Schulgasse neben der Pfarrkirche einbiegt, gelangt man in ein hübsches Kaffeehaus, das originellerweise Katharina heißt – nach der großen russischen Zarin des 18. Jahrhunderts! Ein bunter Fleck in der Salzkammergutmetropole, in der doch sonst alles ausschließlich vom Fluidum der Habsburger bestimmt ist.

83 seiner 86 Sommer verbrachte Franz Joseph auf Sommerfrische in Ischl, ja, er wurde wie seine drei jüngeren Brüder sogar hier gezeugt – so sagt es zumindest eine der unzähligen Sagen und Legenden rund um die Kaiserfamilie.

In der frischen, häufig verregneten Atmosphäre des Salzkammerguts regierte Franz Joseph allsommers sein Reich vom Schreibtisch seiner Villa aus, konsequent begleitet und umzingelt von einem Schwarm aus Nachzüglern, Hofangehörigen, Adabeis und Kurgästen.

Wir nehmen im nostalgisch ausgestalteten Café Katharina eine Jause zu uns und kommen mit dem Wirt ins Gespräch.

Vor welchem der vielen hier ausgestellten authentischen Bilder historischer Persönlichkeiten werden Ihre Gäste denn wohl am liebsten fotografiert?

Wortlos deutet er vorbei an den Reproduktionen schöner Gemälde auf ein kleines Bildchen an der Wand hinter der Bar. Neugierig treten wir näher heran und sehen – ein simples Szenenfoto aus einem Sissi-Film! Romy Schneider und Karlheinz Böhm geben das Kaiserpaar … nein, falsch: Sie sind das Kaiserpaar! Vor diesem, und fast nur vor diesem Foto aus einem Heimatfilm als Hintergrund schießen die Touristen aus Japan, den USA und anderer Herren Länder ihre Selfies! Die Darstellungen der tatsächlichen historischen Personen lassen sie links liegen. Typisch ignorante, ungebildete, nichts wissende …?

Moment einmal, liebe Österreicher, nicht so vorschnell geurteilt! Ich erinnere mich da an einen Wiener Touristen in Budapest, der angesichts einer kunstvollen Büste der Kaiserin Elisabeth zu seiner Frau gewendet den Ausruf »Ah! Da ist’s ja, die Romy!« tätigte.

Derart wirkmächtig haben sich die zuckerlfarbig kolorierten Szenen der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme der Nachkriegszeit vor die Ahnung einer historischen Realität geschoben, dass auch das kollektive Gedächtnis der Österreicher eher von den Fantasien der kitschtriefenden 1950er-Jahre geprägt wird als von anderen, ohnehin schon durch Nostalgie verzerrten Geschichten und Anekdoten der Zeugen der Zeit vor 1916. Die großartigen Schauspieler Romy Schneider und Karlheinz Böhm sind an den Neben- und Nachwirkungen dieser klebrigen Etikettierung künstlerisch fast zerbrochen, Schneider vielleicht sogar als Mensch.

Manche nehmen’s leichter. Den coolsten, wenn auch nicht gesundheitsfördernden Umgang mit der »Sissi«-Trilogie bekam ich bei einer Studentengruppe aus Würzburg mit, die sich gerne vor dem Fernseher zum »Sissi-Saufen« einfand. Die Regeln des Trinkspiels: Immer wenn im Film der Name »Sissi« fällt, muss kollektiv ein Stamperl Schnaps geleert werden! Rechnen Sie einmal nach, wie oft einander die beiden Hauptdarsteller allein im ersten Teil »Franzl!«– »Sissi!« zurufen …

Zur Ehrenrettung und Würdigung des Filmwerks des österreichischen Autors und Regisseurs Ernst Marischka sei gesagt, dass »Sissi« nicht nur unbeschwerte Unterhaltung bietet (auch ohne »Sissi-Saufen«), sondern zudem einige Körnchen der wahren Geschichte in sich birgt. So hat die bayerische Wittelsbacher-Prinzessin Elisabeth wie im Film auch in Wirklichkeit ihren Cousin Franz Joseph 1854 in der Wiener Augustinerkirche geheiratet. Und selbst, wenn die kaum 17-jährige Braut Elisabeth familienintern nicht wie im Film Sissi, sondern Sisi oder Lisi gerufen wurde, so stimmt auch, dass die Tochter des Herzogs Max in Bayern, eines reichen, lebenslustigen Aristokraten, der froh war, nichts mit Politik oder anderer Arbeit zu tun zu haben, genau das war, was ihre Schwiegermutter Erzherzogin Sophie in ihr sah: ein »Fratz«.

Dieser bayerisch-österreichische Ausdruck für eine Göre birgt die Doppelbödigkeit in sich, dass das Mädchen wirklich reizend gewesen sein muss, von springlebendigem Wesen und so süß, dass sie das Herz des 23 Jahre alten Kaisers im Sturm eroberte, der sie der eigentlichen Heiratskandidatin, ihrer älteren Schwester Helene, genannt Néné, vorzog. Andererseits war Elisabeth selbst für eine hocharistokratische Tochter überaus verwöhnt und vor allem zwanglos erzogen worden. Nicht nur das Zeremoniell am Kaiserhof sollte ihr zu schaffen machen, sondern, dass sie im Gegensatz zu ihrem Ehemann keine Sekunde lang darauf vorbereitet worden war, Kaiserwürden zu tragen. Und sie wollte das auch gar nicht, wie sie nicht nur ihren Poesiealben anvertraute (»Ich bin erwacht in einem Kerker – Und Fesseln sind an meiner Hand«), sondern auch Teilen ihrer Umgebung nicht verschwieg.

Ihr angeblich so nachhaltiger politischer Einfluss zugunsten der Ungarn in der Monarchie entspross sicherlich einer ehrlichen Haltung, wird aber gewöhnlich stark übertrieben dargestellt und ist gleichermaßen ein Mythos wie eine Mär. Der Kaiser orientierte sich in seiner Politik nicht so sehr an der Meinung seiner Frau, sondern an ganz anderen Kriterien, wie wir gegen Ende unserer Zeitreise noch sehen werden.

Nach dem frühen Tod ihrer ersten Tochter 1857 hatte ihr die böse Schwiegermutter Sophie, eine hantige Bayerin, die zugleich ihre Tante war, noch dazu den 1858 geborenen Sohn Rudolf zwecks strenger Erziehung zum Thronfolger abgenommen, und Elisabeth suchte ihr Heil in der Flucht. 1860 verreiste sie und kam nur mehr gelegentlich nach Wien zurück.

Die Popularität Franz Josephs war nach der verlorenen Schlacht von Solferino 1859 auf dem Tiefpunkt angelangt, und wie man sich erzählte, ging er fremd. Noch im 20. Jahrhundert wollte der Schriftsteller Alexander Lernet-Holenia in Ischl mehrere einheimische Männer besten Alters gesehen haben, die dem Monarchen verdächtig ähnlich sahen …

Alles Gründe für die Kaiserin, bis zu ihrem gewaltsamen Tod durch Anarchistenhand 1898 in Genf mehr oder weniger permanent auf Reisen zu sein und sich nur mehr um sich selbst und die Menschen ihres Herzens zu kümmern. Vergleiche mit einer britischen Prinzessin des 20. Jahrhunderts drängen sich geradezu zwangsläufig auf – jedem Volk seine Lady Diana.

Die kaiserliche Ehe war nach sechs Jahren bereits de facto gescheitert. Ein gerüttelt Maß Anteil daran hatte Franz Josephs Mutter Sophie, die seit seiner Geburt darauf hingearbeitet hatte, ihn zum Kaiser zu machen.

Diese Tochter von König Maximilian I. von Bayern und Karoline von Baden hatte bald nach ihrer Übersiedlung nach Wien 1824 den Ruf, der »einzige Mann bei Hof« zu sein. Umgeben von schlappen, vom langfristigen Inzest gezeichneten Habsburgern hatte sie einen der schlappsten von ihnen, ihren Ehemann Erzherzog Franz Karl, so weit in der Hand, dass er einwilligen sollte, zugunsten des Sohnes auf die ihm zustehende Erbfolge nach seinem Bruder, dem regierenden Kaiser Ferdinand I., zu verzichten. Und der Thron würde bald zur Disposition stehen.

DIE PRÄGUNG

Wieder einmal war es Sonntag. Der junge Mann atmete kurz durch, dann machte er sich auf den Weg. Selbst heute hatte er Unterricht, und zwar auswärts, nicht daheim wie an den anderen Tagen.

Eine anstrengende Woche lag hinter ihm. Tag für Tag war er von 6 Uhr früh bis 9 Uhr abends Sklave eines dichten Stundenplans. Während 32 Unterrichtsstunden wurden ihm Astronomie, Buchhaltung, Tschechisch, Ungarisch, Französisch, Geografie, Tanzen, Fechten, Italienisch, Polnisch, Mathematik, Latein, Griechisch, Jurisprudenz, Turnen und Schwimmen, Naturgeschichte, Philosophie und Technologie beigebracht, dazu noch Religion und jede Menge militärisches Exerzierreglement. Widerwillig musste er auch Musikstunden über sich ergehen lassen. Seit er sechs Jahre alt war wurde er solcherart dressiert, stand von früh bis spät unter der Fuchtel seiner Erzieher Heinrich Bombelles und Major Franz von Hauslab. Bis in kleinste Details hinein wurde er von seiner Umgebung überwacht, sein Tagebuch fleißig gelesen – da war keine Chance auf Freiraum, die kleinste Privatheit. Und dennoch war dieser passive, etwas gedrückte und einsilbige Jüngling mit seinen 17 Jahren bereits Oberst eines Dragonerregiments, wurde von den Freundinnen seiner Mutter scherzhaft »Gottheitel« genannt!

»Das österreichische System«, so schärfte ihm an diesem Wochenende im Jahr 1847 sein prominenter Sonntagslehrer ein, »muss um jeden Preis erhalten bleiben. Nur so ist der Frieden in Europa zu retten!«

Klemens Wenzel Lothar von Metternich, so hieß der 74 Jahre alte Lehrer, wusste wohl, dass mit dem jungen Mann der künftige Kaiser von Österreich vor ihm saß. Denn Metternich selbst hatte als allmächtiger Staatskanzler des Kaiserreiches im Verein mit der vifen Erzherzogin Sophie beschlossen, dass der jugendliche Erzherzog bald dem derzeit waltenden Staatsoberhaupt nachfolgen sollte.

Auf Erzherzog Franz Joseph, dem Neffen des seit 1835 amtierenden Kaisers Ferdinand I., ruhte seit seiner Kindheit die Hoffnung des Hauses Habsburg. Ferdinand, genannt »der Gütige«, galt als krank und geistig minderbemittelt, sein Bruder und logischer Nachfolger Franz Karl als schwach und antriebslos. Und so sollte nun dessen Sohn Franz Joseph neuer Kaiser von Österreich werden. Metternich, seit Jahrzehnten der eigentliche Regent im Land, nahm den jungen Mann ab November 1847 tüchtig in die Mangel und brachte ihm an den Sonntagen bei, wie Staatskunst zu laufen hatte. Vor allem, so sagte der Alte, sei der Kaiser Herrscher von Gottes Gnaden und entgegen aller anderswo in Kauf genommenen Verfassungen und da und dort von den Zeitläuften aufgezwungenen demokratischen Modeerscheinungen der unumschränkte Herr.

Mit des Kaisers Autorität sei nicht zu spaßen, meinte der alte Fuchs und rechnete selbstverständlich sich selbst in diese Autorität mit ein. Denn wer sonst außer ihm, der seit der Zeit Napoleons die habsburgische Politik bestimmte, sollte einen Teenager als Nachwuchskaiser anleiten? Die Sonntagslektionen schweißten Metternich und Franz Joseph zusammen, hier wurde die politische Stafette von Alt zu Jung weitergereicht.

Seine klammheimlichen Zweifel am System verschwieg der Kanzler dem jungen Erzherzog. »Ich bin kein Prophet, und ich weiß nicht, was wird«, sagte Metternich 1847 zum preußischen Diplomaten Graf Guido Usedom, »aber ich bin ein alter Arzt, und kann vorübergehende von tödlichen Krankheiten unterscheiden. An diesen stehen wir jetzt. Wir halten hier fest, solange wir können, aber ich verzweifle fast an dem Ausgang.«

Das bekam Franz Joseph von seinem Sonntagslehrer freilich nicht zu hören. Die Liberalen, so Metternich, »schießen nur die Bresche, über welche die Radikalen in die Festung eindringen … Der irrtümliche Begriff der Nationalität ist gleichbedeutend mit dem Rufe Krieg ohne Ende – von allen gegen alle.«

Franz Joseph lauschte und sog alles auf. Auch wenn Metternichs Lektionen sich nur über wenige Monate erstreckten, so würde der Einfluss des Alten doch lange nachwirken. Geradezu eine halbe Ewigkeit.

Der zweite wichtige Lehrmeister jener Tage war dem jungen Erzherzog der katholische Geistliche Joseph Othmar von Rauscher. Die fromme Mutter Sophie hatte den betont konservativen Mann ausgewählt, weil er zurück hinter die Unterordnung der Kirche unter den Staat wollte, die Kaiser Joseph II. ein halbes Jahrhundert zuvor eingeführt hatte. Rauscher sollte dann später Erzbischof von Wien und danach Kardinal werden, und 1855 das Konkordat, den Staatsvertrag zwischen Österreich und dem Vatikan einfädeln, was den Einfluss der Kirche auf den Staat und seine Menschen entscheidend vergrößerte. Das Bewusstsein für das Gottesgnadentum des Herrschers bekam Franz Joseph auch von ihm gelehrt. Zeitlebens blieb er als Kaiser gegenüber dem Gedanken an eine Teilhabe des Volkes an der Macht skeptisch bis feindselig eingestellt. Nie hätte Franz Joseph eine Krone aus den Händen des Volkes oder seiner Vertreter entgegengenommen, wie es in Frankreich Napoleon III. tat. Vielleicht erklärt das aber auf der anderen Seite auch seine politische Langlebigkeit und Stabilität; ein wie aus der Zeit gefallener Monarch, der nicht um Popularität heischte, konsequent antimodern und antimodernistisch, mochte zeitlos und genau dadurch unsterblich wirken.

Überschätzen darf man die wenigen Lektionen von Metternich und Rauscher allerdings auch nicht, denn viel tiefer als die paar Monate ihres Einflusses saß das militärische Gepräge, das Franz Joseph vor allem von Hauslab erhalten hatte. Von Kindheit an hatte der körperlich robuste Bub große Freude an allem Militärischen. An seinem 13. Geburtstag war er Oberst und Inhaber des Dragonerregiments Nr. 3 geworden und durfte erstmals an einer Jagd teilnehmen. Die Armee und das Waidwerk – beides wurden seine großen Leidenschaften. Auf das Militär verließ er sich als Kaiser besonders, die Armee sollte die wichtigste Stütze seiner Herrschaft werden, was kommende politische Entscheidungen und auch Fehleinschätzungen bis 1914 erklärt; und als passionierter Jäger erlegte er während 66 Ischler Sommern 50 556 Tiere.

Dazu kam noch die alles überwölbende Gestalt seiner dominanten Mutter, die den österreichischen Psychiater Erwin Ringel 1984 zur immer wieder zitierten Herabwürdigung in seinem Buch »Die Österreichische Seele« bewog: »Der Mann wurde schon in der Kindheit durch seine Mutter und die Erziehung vernichtet, hat dann 68 Jahre regiert, hat in dieser überlangen Zeit keine einzige konstruktive Idee gehabt, keine einzige …«

Für des Kaisers Fantasielosigkeit sprächen auch die in zahllosen Büchern und Erzählungen breitgewalzten Eigenschaften wie die pedantische Pflichterfüllung am Schreibtisch ab den frühen Morgenstunden, seine Beratungsresistenz und angebliche Unbelehrbarkeit in politischen wie privaten Angelegenheiten. Entsprang das alles sturem Eigensinn oder konsequenter Geradlinigkeit? Möglicherweise war er auch zu jung, als er die Macht erhielt, und zu alt, als sie ihm der Tod aus der Hand nahm.

DER FLUCH

Dezember 1848. Die kaiserliche Familie und der Hof sind aus dem revolutionären Wien nach Olmütz in Mähren geflüchtet. Der Aufstand im Oktober des Jahres in der Hauptstadt trägt bedrohliche Züge. Vielleicht reift da im jungen Thronanwärter Franz Joseph schon die Idee, dass man die einengenden Stadtmauern rund um Wien niederreißen muss, damit nie wieder Aufständische die Stadt so einfach übernehmen und zur Festung machen, oder umgekehrt die kaiserliche Familie darin belagern können. Breite und schnelle Zugangswege für helfende Entsatztruppen gehören her, die ständig in Garnison rund um die Stadt liegen müssen. Am geistigen Horizont des Erzherzogs taucht möglicherweise bereits die Idee zu einem breiten Boulevard und zu jenen Militärbauten auf, die später als Arsenal und Kronprinz-Rudolf-Kaserne (die nachmalige Rossauer Kaserne) errichtet werden … Jedenfalls wird der traumatisierte Habsburger seine Skepsis gegenüber Wien und seinen Bewohnern seit dem Herbst 1848 nicht mehr ganz ablegen und sie mit vollbesetzten Kasernen umzingeln.

Am 2. Dezember übergibt Kaiser Ferdinand im Prunksaal der fürsterzbischöflichen Residenz zu Olmütz seinem 18-jährigen Neffen Franz Joseph die Kaiserwürde. »Es ist gerne geschehen«, sagt der Gütige zu seinem vor ihm knienden Nachfolger.

Franz Joseph führt auch als Kaiser den Doppelnamen, der an zwei seiner Vor-Vorgänger gemahnt, den Reaktionär Franz I. und den Reformer Joseph II., wählt als Devise »Viribus unitis« (»Mit vereinten Kräften«) und erklärt in seinem Manifest zur Thronbesteigung, dass er die Herrschaft der Krone wiederherstellen will, aber bereit sei, die Vertreter des Volkes dabei mitreden zu lassen. Das ist – mit Verlaub – eine Lüge, die ihm sein schlauer Ministerpräsident Fürst Felix Schwarzenberg diktiert hat. Denn in Kremsier, ebenfalls in Mähren, tagt gerade ein Reichstag, eine Versammlung von Delegierten, die eine neue Organisation der Monarchie ausarbeiten – eine Verfassung. Sie sollen durch das Versprechen des neuen Kaisers ebenso hingehalten werden wie die aufständischen Ungarn und Italiener.

Die Tatsache, dass die erste Aufgabe des jungen Kaisers sein wird, diese revolutionären Tumulte endgültig niederzuschlagen, war eine schwere Hypothek gleich zu Beginn seiner Regierung. Um die politischen Umstände zu verstehen muss man mehr darüber wissen, und das werden wir erst gegen Ende unserer Reise.

Nur so viel vorweg: Als der ungarische Ministerpräsident und Revolutionär Graf Lajos Batthyány dem jungen Kaiser sicherheitshalber huldigen wollte, wurde er in Pest auf Betreiben des österreichischen Generals Haynau gleichzeitig mit 13 ungarischen Revolutionsführern und Generälen (diese in Arad) hingerichtet. Jener 6. Oktober 1849 ging als ein bitterer Tag in die ungarische Geschichte ein und schuf Märtyrer und Nationalhelden, die über viele Generationen verehrt wurden und noch werden.

Diese und andere Bluttaten wurden im Namen des Kaisers verübt. Viele Menschen verfluchten Franz Joseph in den Tagen der Gräuel, aber besonders wirkungsvoll soll es Batthyánys Frau getan haben: »Himmel und Hölle sollen sein Glück vernichten, sein Geschlecht soll vom Erdboden verschwinden, und er selbst soll heimgesucht werden in den Personen derer, die er liebt! Sein Leben sei der Zerstörung geweiht und seine Kinder sollen elend zugrunde gehen!« – Und so geschah es auch. Franz Joseph konnte ja angesichts dieser Verwünschung nichts anderes als Pech im Leben haben.

So sehen es zumindest Fatalisten.

Realisten hingegen wissen, dass alle Monarchen des 19. Jahrhunderts an Leib und Leben gefährdet und Attentate an der Tagesordnung waren. Trotzdem werden gerade beim langlebigen Franz Joseph gerne die Schicksalsschläge aufgezählt, die ihn in den folgenden Jahrzehnten trafen:

■ 1854 überlebte er durch Glück und Tapferkeit zweier besonnener Retter ein Attentat.

■ 1867 wurde sein (ihm denkbar unähnlicher) Bruder Maximilian als Kaiser von Mexiko erschossen.

■ 1889 schied sein (von ihm unverstandener) Sohn Rudolf aus dem Leben.

■ 1898 wurde (die ihm entfremdete) Kaiserin Elisabeth in Genf ermordet.

■ 1914 schließlich schoss der serbische Attentäter Gavrilo Princip auch noch den (von ihm ungeliebten) Thronfolger Franz Ferdinand samt Gemahlin Sophie tot.

Doppelt tragisch, wichtige Menschen zu verlieren, denen man persönlich nicht oder nicht mehr nahe ist.

Ja, es stimmte, es blieb ihm sprichwörtlich »nichts erspart«. Und par distance litten viele mit ihm. Je älter er wurde, desto schwerer wog die Tragik, die auf diesem entrückten Mann lastete, wurde er zum Schmerzensmann, in dem viele Untertanen die Sorgen ihres eigenen Lebenskampfes wiederzuerkennen meinten, der doch so ungleich härter war als das Dasein der kaiserlichen Herrschaften.

Meine eigene Großmutter, Katharina Haidinger (1896–1983), gemeinsam mit ihren Geschwistern aus Zlabings in Südmähren eingewandert, seit den 1910er-Jahren wohnhaft in der Brigittenau, dem 20. Wiener Gemeindebezirk, eine arme Frau in einer armen Gegend, verdiente das Geld für sich und ihre Familie mit Wäschewaschen, und es langte gerade für das Notwendigste. Schon als junges Mädchen hatte sie ein Hobby: Sie sammelte Zeitungsausschnitte und Bilder des alten Kaisers! Sie, die Bitterarme, die schon durch ihre soziale Stellung wie selbstverständlich sozialistisch eingestellt war und dann in den 1920er-Jahren die erste rote Emanzenzeitschrift Die Unzufriedene (Kampfruf: »Wenn die Frauen vorwärtskommen wollen, müssen auch sie unzufrieden sein!«) las, lebte und fühlte offenbar mit dem konservativen Monarchen mit. Wem das paradox vorkommt, der analysiere die Psyche der Mindestpensionistinnen unter den Leserinnen der bunten Blätter der Gegenwart, die sich über die schweren Schicksale so machtloser wie steinreicher Königinnen und Adelshäuser Sorgen machen. Im Unterschied zu diesen war Franz Joseph wenigstens das eigene Staatsoberhaupt, mit einiger Machtfülle ausgestattet, und solcherart sicher eher der Beachtung wert.

Einen realpolitischen Hintergrund hatte die Liebe zum Kaiser vor allem für die »kleinen Völker«. Als sich in ganz Europa Nationen im Sinn eines Nationalismus bildeten, kristallisierte sich heraus, dass Österreich von »historischen Nationen« dominiert wurde, die eigene Eliten hatten, Adelige, Bürger und Intellektuelle, die entweder etwas besaßen oder vor allem die Gebildeten in ihren Reihen hatten: Deutsche, Ungarn, Italiener und Polen. Benachteiligt waren hier die Tschechen, die sich politisch und ethnisch von den Deutschen und die Kroaten, die sich von den Ungarn bedrängt fühlten. Andere, wie Slowaken und Ruthenen (also Ukrainer), Rumänen und Illyrer (alle nichtkroatischen Südslawen am Balkan, orthodoxe Serben, muslimische Bosnier), wurden gar nicht als eigene Ethnien wahrgenommen und allenfalls als Bauern- oder Hirtenvölker gesehen. Ein Sonderfall waren die Juden, deren im 18. Jahrhundert begonnene Anpassung (heute würde man von Integration sprechen) an die christlichen Gesellschaften durch einen wachsenden Antisemitismus wieder zunichtegemacht wurde.

Wenn nun das Habsburgerreich zerfiele und die großen Nationen sich an ein geeintes Deutschland, ein vereinigtes Italien oder ein neues Polen anschließen würden oder ein selbstständiges Ungarn entstünde, wo blieben dann die Kleinen? Das war der springende Punkt, warum der tschechische Historiker und Revolutionär František Palacký 1848 die Reißleine zog, eine Teilnahme als Delegierter im gesamtdeutschen Parlament in der Paulskirche ablehnte und meinte, man müsse Österreich erfinden, wenn es nicht schon bestünde.

Der »Autroslavismus« band also Teile der Tschechen, Slowaken, Ukrainer, Slowenen, Bosnier, Serben und auch die Kroaten an ein Österreich, das ihnen Schutz vor den Zudringlichkeiten der Großen versprach. Das war einer der Gründe, warum 1848 gerade der kroatische Banus (Vizekönig) Joseph Jellacic mit besonderer Energie die ungarisch-deutsche Revolution niederzuschlagen half und warum Wien mit serbischen und (nichtslawischen) rumänischen Rebellen in ihrer Agitation gegen Ungarn gemeinsame Sache machte. Und solange Russland die Entstehung eines neuen Polen blockierte, waren auch die Polen der Monarchie froh, Obhut unter dem Dach Österreichs zu finden. Franz Joseph schien der Garant dafür zu sein. Er wusste das auch und regierte in einem komplizierten Schaukelspiel mithilfe der kleinen Völker durch eine Balance der Gewichte. Eine vertrackte Situation, deren Ursachen in früheren Jahrhunderten wurzeln, die wir noch kennenlernen werden.

Wer als einfacher Untertan jedweder Nationalität direkten Kontakt mit dem Kaiser haben wollte, musste um eine öffentliche Audienz ansuchen. Eingeführt hatte sie einst Joseph II. und parallel dazu »alle diejenigen noch von den Kaisern aus Spanien hergebrachten Gebräuche (…) abgestellt«, wie der Reformer selbst sich ausdrückte. So waren zu Zeiten Franz Josephs I. auch das spanische Mantelkleid und andere Mätzchen verschwunden, die den Österreichern »spanisch vorgekommen« waren.

Nach den morgendlichen Rapporten der Obersten Hofchargen ging der Kaiser in ein Kabinett am sogenannten Kontrollgang im Mezzanin des Leopoldinischen Trakts der Hofburg. Dort warteten meistens viele Bittsteller. Franz Joseph hörte sie an und ließ ihre Bittschriften an seine Sekretäre aushändigen. Das Besondere daran: Zum Kontrollgang war jedermann zugelassen, einerlei welche Kleidung er trug – einzigartig am sonst so formenversessenen Wiener Hof!

Jeden Freitag wurden zusätzlich Bürger in Achtergruppen vom Kaiser empfangen. »Was wollen Sie, wie heißen Sie, haben S’ etwas Schriftliches bei sich?«, lautete die stereotype Frage des Allerhöchsten. Dann hörte er das Anliegen an und endete mit dem Satz »Nun wollen wir schon sehen, was zu machen ist.«

Das alles spielte sich Freitag für Freitag von 7 Uhr früh bis 13.30 Uhr nachmittags ab.

Formeller waren die vorgeschriebenen Audienzen für Diplomaten und Hofbeamte. Sie hatten in »hoffähiger Kleidung« zu erscheinen. Selbst der Leibarzt Josef Ritter von Kerzl hatte Frack anzulegen, wenn er den Kaiser untersuchte. Der Doktor, so heißt es in einer gern erzählten Geschichte, wurde einmal in Straßenkleidung ans Bett des alten Kaisers gerufen, da der in einem plötzlichen schweren Anfall nach Luft rang. Der Monarch hätte ihn verscheucht, nur das Wort »Frack … Frack …« japsend.

Wahr ist jedenfalls, dass sich Franz Joseph um untergeordnete Details selbst kümmerte. Jeden Gesandten, jeden Beamten, jeden Offizier ernannte er persönlich. In seiner Regierungszeit kamen mehr als 250 000 Audienzen in der Hofburg, in Schönbrunn, in Prag und in Budapest zusammen. Dabei vereinsamte er inmitten der Hofgesellschaft und seiner beiden bürgerlichen Mätressen (oder »Bekannten«, wie das in Wien so fesch und augenzwinkernd genannt wird), Anna Nahowski und Katharina Schratt.

Die Hofburgschauspielerin Schratt bevölkert bis heute ganze Bände von Anekdoten – zusammen mit dem Kammerdiener Eugen Ketterl oder dem ständig besoffenen Badediener, der den kaiserlichen Leib allmorgendlich im portablen Gummibassin in Schönbrunn zu säubern pflegte und dabei einmal volltrunken in die Wanne fiel – oder dem Schauspieler Alexander Girardi, der als Gast des Monarchen ob seiner Nervosität von Franz Joseph befragt und zum Possenreißen aufgefordert wurde und zur Antwort gab: »Jausnen Sie einmal mit einem Kaiser, Majestät!« Und so weiter und so fort.

Die bekannten Worte »Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut!« soll sich der Kaiser zugelegt haben, da er wusste, dass ein ehrliches, womöglich negatives Urteil über Personen, Dinge oder Zustände in der Öffentlichkeit genau registriert wurde und schwerwiegende Folgen haben konnte. So erhängte sich der Architekt Van der Nüll angeblich wegen der kaiserlichen Kritik an Mängeln an der von ihm und Siccardsburg erbauten neuen Hofoper.

Franz Josephs nachhaltigste Großtat in und für Wien war ab 1858 der Abriss der Stadtmauern und die Errichtung der Ringstraße samt jenen Prachtbauten, die bis heute im wahrsten Sinn des Wortes das Kapital der Stadt sind. Da bekam der Kaiser seinen repräsentativen Boulevard und zugleich die breiten Zufahrtsmöglichkeiten für Polizei und Militär.

Die alten Wiener dagegen jammerten vor allem wegen des Verlusts ihrer Erholungsgebiete im Umfeld der Stadtmauern, des Glacis und des sogenannte »Paradeisgartels« mit den beliebten Grünflächen. Das heute so berühmte »Alte Wien« hat also auch einmal als umstrittenes »Neues Wien« angefangen.

Nebenbei wurden die Riesenbaustellen und danach die Wiener Weltausstellung 1873 zum Nährboden für gewaltige politische Umwälzungen. Denn die aus anderen Kronländern, vor allem aus Böhmen, zugewanderten Bau- und Ziegelarbeiter ließen das Proletariat und die Vororte rapide anwachsen. Das veränderte nicht nur die Wiener Sprache, den Dialekt, der tschechische Laute und Färbungen wie das »Meidlinger L« in sich aufnahm, sondern die Platzprobleme, die Wohnungsnot und die von den liberalen Fabrikanten gebotenen harten Arbeitsbedingungen schnürten den armen Menschen auch die Luft ab. Findige Intellektuelle wie der Wiener Armenarzt und Journalist Victor Adler schufen auf dieser Grundlage nach reichsdeutschem Vorbild eine mal mehr, mal weniger revolutionäre sozialdemokratische Arbeiterbewegung, deren Geschichte uns später noch beschäftigen wird. Ebenso wie eine weitere Massenbewegung, die christlichsoziale, und diverse deutschnationale, liberale und völkische Parteien. Sie alle lösten die altliberalen und konservativen Kräfte ab, die unmittelbar nach 1848 die politische Bühne dominiert hatten. Der neuen Bewegungen Herr zu werden oder gar die soziale Frage zu lösen, gelang ebenso wenig, wie das ausweglose Dilemma der unterschiedlichen Völker zu meistern.

Nach und nach gestand man nur mehr dem Kaiser selbst zu, sie alle zu vereinen – er wurde zur Personifikation seines Reichs, der echteste, ja der einzig echte Österreicher.

Zur vollkommenen Erfüllung dieses Klischees haperte es freilich in einem Punkt: Franz Joseph hat bis heute den Ruf eines Kunst- und Kulturbanausen. Tatsächlich war er unmusikalisch und an Theater und Literatur desinteressiert, förderte weder die Künste übermäßig, noch behinderte er sie diesseits der sittlichen und moralischen Schranken seiner Zeit. Die zeitgenössische Malerei, die Wiener Secession – alles spanische Dörfer! Auch die moderne Technik wie Telefone und Autos verweigerte er.

Und so kam es, dass zwischen 1848 und 1916 unter Franz Joseph Kultur und Wissenschaft das Land und sogar die Welt veränderten, von ihm selbst aber weitgehend unbeachtet blieben. Zum Vergleich:

■ 1848 wird der Radetzkymarsch von Johann Strauß Vater (1804– 1849) uraufgeführt.

■ 1916 wirken bereits die Komponisten und Vertreter der Atonalität, der »Wiener Schule«, Arnold Schönberg (1874–1951), Anton von Webern (1883–1945) und Alban Berg (1885–1935) in der Reichshaupt- und Residenzstadt.

■ 1849 gelingt der österreichischen Marine zum ersten Mal das technische Kunststück, einen Ballon von einem Schiff aus zu starten, um das aufständische Venedig zu bombardieren (Letzteres scheiterte allerdings am ungünstigen Wind).

■ 1911 ist Albert Einstein Professor für Theoretische Physik an der deutschen Universität Prag und wird österreichischer Staatsbürger. Zu diesem Zeitpunkt hat er längst die Spezielle Relativitätstheorie publiziert.

So verlief die Ära Franz Joseph zwischen Radetzkymarsch und Atonalität, zwischen trudelnden Luftballons und der Elektrodynamik bewegter Körper.

Von den aufkommenden Moden schenkte der Greis nur dem bewegten Bild, dem Film Aufmerksamkeit, wohl, weil er in hellen Momenten die volkstümliche Wirkung des neuen Mediums erkannte.

Die französische Firma Pathé erhielt bis 1914 praktisch ein Monopol auf kaiserliche Filmaufnahmen und kam dem Monarchen sehr nahe – ein glücklicher Umstand, dem wir packende Stummfilme des Kaisers und seiner Umgebung verdanken.

Auch hier wieder eine Analogie: Als Franz Joseph sein Amt antrat, war die Fotografie (Daguerreotypie) gerade einmal seit neun Jahren patentiert und die Abbildung lebender Personen wegen der langen Belichtungszeit noch eine ziemliche Prozedur. In seinem Todesjahr 1916 gab es schon die ersten Experimente mit frühen Tonfilmen unter Kombination von Laufbildern mit Grammophonaufnahmen.

In der Politik erlebte und überlebte Franz Joseph mehrere Generationen. Sein erster Ministerpräsident Fürst Felix Schwarzenberg war Geburtsjahrgang 1800 gewesen, sein vorletzter Karl Graf Stürgkh Jahrgang 1859, also beinahe 60 Jahre jünger.

Parallel dazu verging das Reich Schritt für Schritt, wich nach und nach von den Schauplätzen der Weltpolitik zurück, wurde zur »kleinsten Großmacht«. Als der junge Mann den Laden übernommen hatte, herrschten zwar Aufruhr und Finanznot, aber wenigstens erbte er einen zentralistischen Staat, dessen Macht nach vielen Seiten zu den Nachbarn hin ausstrahlte. Dann scheiterte Franz Josephs Führungsstil sowohl diplomatisch (durch die Neutralität im Krimkrieg) als auch militärisch 1859 (Solferino) und 1866 (Königgrätz), Österreich wurde aus Deutschland und Italien hinauskomplimentiert, seine Einflusssphäre auf den Balkan reduziert, und der Kaiser musste außerdem nach etlichen Versuchen, sich mit Tricks darum herum zu mogeln, eine dauerhafte Verfassung zulassen. Gerade er, der 1851 in einem Brief an seine Mutter noch frohlockt hatte: »Wir haben das Konstitutionelle über Bord geworfen und Österreich hat nur mehr einen Herrn!« – »Gott sei gelobt!«, hatte die Frau Mama damals daneben notiert.

Vor allem aber erhielten die Ungarn im Ausgleich 1867 ihren eigenen Staat, was einerseits zur Unregierbarkeit des Länderhaufens beitrug und andererseits die k. u. k. »Doppelmonarchie« hervorbrachte, die im Rückblick einerseits verklärt (als »gute alte Zeit«), verniedlichend bespöttelt (»Kakanien«) oder wütend verdammt (»Völkerkerker«) wurde. Sie existierte nur 51 Jahre lang und war eine späte Blüte – die letzte, knapp vor dem Verwelken des Habsburgerreiches, das bis dahin eine ganze Ewigkeit bestanden hatte und keine halbe mehr vor sich hatte.

Die Stellung hielten als einende Klammern die Beamten und Militärs mit dem Kaiser an der Spitze, der – wenigstens hierin egalitär – eine Uniformkappe trug, die denselben einfachen Schnitt hatte wie jene seiner Generäle und Briefträger.

DIE HALBE EWIGKEIT

Wie lange dauert eine halbe Ewigkeit? Stellen wir uns einmal vor, nur so als Gedankenexperiment, wir schreiben das Jahr 2014 in Österreich. Das Staatsoberhaupt ist 84 Jahre alt. Nach wie vor trifft der Mann weitreichende Entscheidungen für das Land. An der Macht ist er schon seit 1948. Da war der Zweite Weltkrieg erst drei Jahre vorbei gewesen, Österreich von vier Mächten besetzt, die Lebensmittel rationiert. Überall im Land bestimmten die Trümmer der Bombenkriege das Bild auf den Straßen. Das ist lange her, doch der 84-Jährige entscheidet 66 Jahre danach, 2014, immer noch, über Krieg und Frieden.

Als er nun einem Nachbarland den Krieg erklärt, schöpft er aus einem reichen Erfahrungsschatz. Es tue ihm leid, schreibt er seiner Bevölkerung in einem offenen Brief, dass es so kommen muss, aber die Vorsehung hat es gewollt, dass ein hasserfüllter Feind weiteres Friedenhalten unmöglich macht. So eine Kriegserklärung ist keine leichte Entscheidung, und wahrscheinlich denkt der Greis an die Tage zurück, als er das politische Handwerk gelernt hat, und zwar von einem Mann, der seinerseits im Jahr 1889 politisch erwacht war, als Pferdedroschken durch Straßen rumpelten, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet und Adolf Hitler geboren wurde.

Können Sie sich das vorstellen? Im Jahr 2014 entscheidet einer über Wohl und Wehe mehrerer Länder, der von einem Charakter des 19. Jahrhunderts erzogen worden ist?

Undenkbar? Skandalös? Nun, versetzen Sie das Ganze um genau 100 Jahre zurück, und sie haben die Geschichte von Metternich, geboren 1773, und Franz Joseph, der im Sommer 1914 in Bad Ischl seinen Namen unter das Kriegsmanifest gegen Serbien setzte und damit den sogenannten Ersten Weltkrieg eröffnete. Diese Daten markieren also das lange 19. Jahrhundert der Revolutionen von Robespierre bis Lenin, der Weltkriege von Napoleon bis Franz Joseph, und die Beteiligten an all dem kannten einander zum Teil eben noch persönlich und wirkten aufeinander ein.

Damit erscheint die Geschichte ziemlich relativ, und zugleich wird auch deutlich, warum wir uns mit Dingen beschäftigen sollen, die so unvorstellbar lange zurückliegen, aber dennoch bis in die Gegenwart hereinragen.

Für den Ersten Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, ist das ohnehin unbestritten. Franz Joseph begann ihn, zwar von Beratern angetrieben, doch sehenden Auges, tat so, als sei es ein weiterer Balkankrieg. Er unterschätzte wohl die Gegner und überschätzte ganz sicherlich die österreichische Armee.

Oder doch nicht? »Wenn wir schon zugrunde gehen müssen, dann wenigstens anständig!« soll er gesagt haben. Wenigstens eine Vision …

Dabei hätte der Mann das Zeug zum Friedensnobelpreisträger gehabt, wie die Historikerin Alma Hannig 2014 der Vergessenheit entrissen hat. »Nach reiflicher Überlegung erlaube ich mir, dem geehrten Komitee als Kandidaten für den diesjährigen Nobelpreis abermals den Kaiser von Österreich und König von Ungarn: Franz Joseph I. in Vorschlag zu bringen«, schrieb am 25. Januar 1914 der ungarische Friedensaktivist Ferenc Kemény an das Nobelkomitee in Oslo.

Er war nicht der Erste seiner Art, denn es fanden sich noch zwei Monarchen auf den Listen, deren Reiche bald darauf am Krieg zerschellen sollten: Im Jahr 1901 wurde Zar Nikolaus II. wegen seines Engagements für die Haager Friedenskonferenz 1899 von vier Österreichern, darunter dem international anerkannten Staats- und Völkerrechtler und späteren letzten kaiserlichen Ministerpräsidenten Heinrich Lammasch, nominiert. Auch der deutsche Kaiser Wilhelm II. wurde 1911 vorgeschlagen. Der Habsburger war jedoch der am häufigsten nominierte Herrscher in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg: 1908, 1913 und 1914. Die österreichische Friedensbewegung um Bertha von Suttner pries Franz Joseph als »Friedensfürsten«, da er die Balkankriege durch Verständigung mit Russland nicht in einen »Weltenbrand« hatte ausarten lassen. Die Pazifistin und Autorin von Die Waffen nieder! musste das große Schlachten nicht mehr miterleben – sie starb am 21. Juni 1914, wenige Wochen vor Kriegsausbruch. Und sie sollte recht behalten mit ihrer Prophezeiung: »Der nächste Krieg wird von einer Furchtbarkeit sein wie noch keiner seiner Vorgänger.«

Der alte Kaiser starb mitten im Krieg, am 21. November 1916, mit 86 Jahren. Ein Schlussstrich unter die Ära Franz Joseph ist nach wie vor nicht gezogen, da seine letzte schwerwiegende politische Tat die Welt aus den Angeln gehoben hat.

Der Literat und schärfste Kritiker an den Umständen der Zeit, Karl Kraus, zog 1920 in seiner Zeitschrift Die Fackel ein fast ratloses Resümee:

Wie war er? War er dumm? War er gescheit?

Wie fühlt’ er? Hat es wirklich ihn gefreut?

War er ein Körper? War er nur ein Kleid?

War eine Seele in dem Staatsgewand?

Formte das Land ihn? Formte er das Land?

Wer, der ihn kannte, hat ihn auch gekannt?

Trug ein Gesicht er oder einen Bart?

Von wannen kam er und von welcher Art?

Blieb nichts ihm, nur das Wesen selbst erspart?

War die Figur er oder nur das Bild?

War er so grausam, wie er altersmild?

Zählt’ er Gefallene wie frisches Wild?

Hat er’s erwogen oder frisch gewagt?

Hat er auch sich, nicht nur die Welt geplagt?

Wollt’ er die Handlung oder bloß den Akt?

Wollt’ er den Krieg? Wollt’ eigentlich er nur

Soldaten, und von diesen die Montur,

Von der den Knopf nur? Hat er eine Spur

Zurück an den Start: Von Wandervögeln und Durchfahrtsstraßen

Der heilige Severin (†482), Apostel Noricums, in Ausübung seiner Funktion als Ombudsmann und Wohltäter der Armen. Idealisierte Fantasieszene des 19. Jahrhunderts

W