9,99 €

Mehr erfahren.

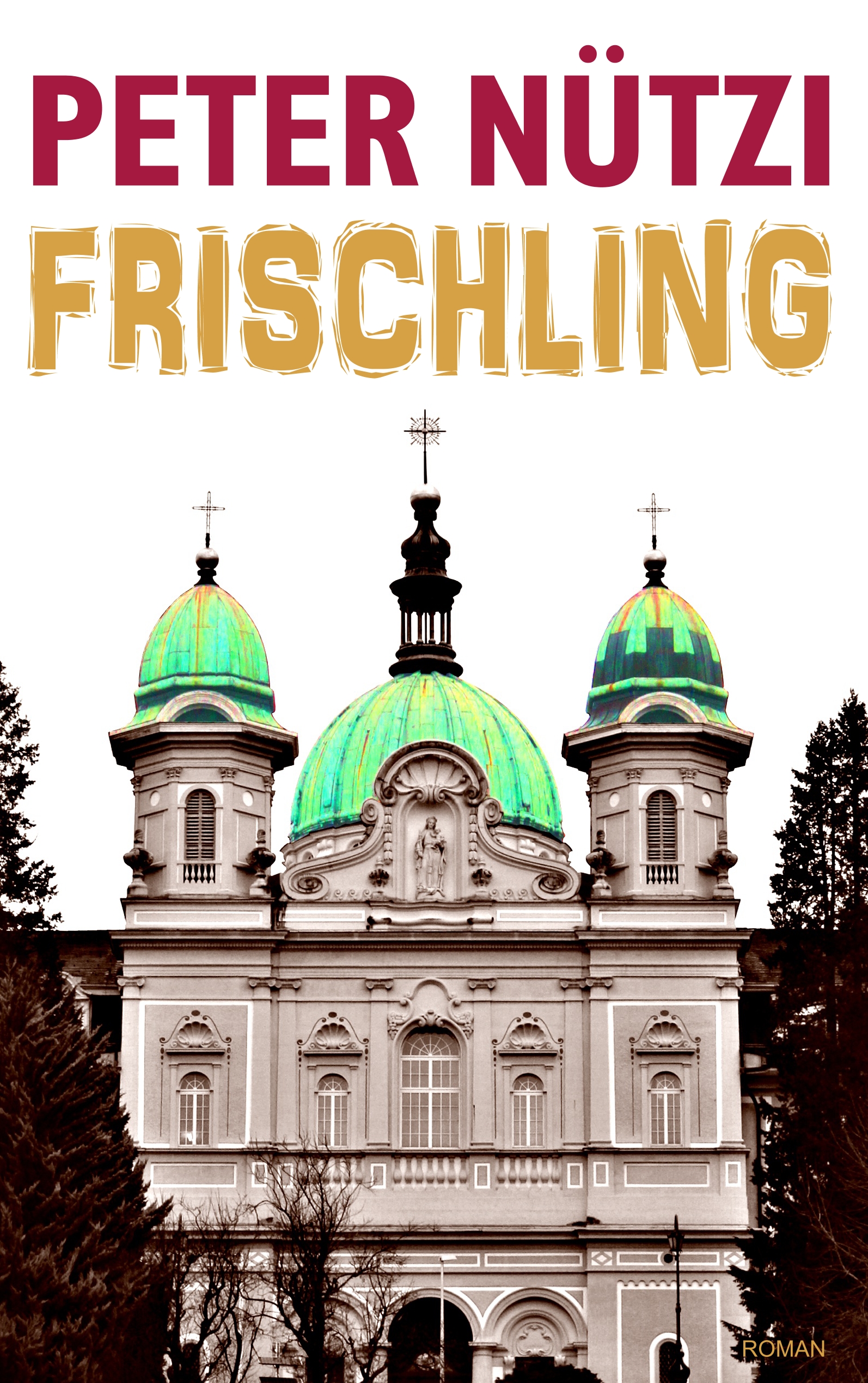

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Mitte der neunzehnhundertsechziger Jahre wird der fünfzehnjährige Peer Nickels von seinem Vater in das katholische Internat in Schwyz gesteckt. Im Kollegium merkt er bald, dass eine Soutane noch keine Nächstenliebe bedeutet. Peer und seine neuen Freunde suchen die Löcher im allumspannenden Kontrollnetz der Patres - und finden diese auch. Pubertätsalarm im Internat! Denn, mit kleinen Ausbrüchen aus dem Kollegiumsalltag, erlauben sich die Jungs, ihre erotischen Wünsche wenigstens ansatzweise auszuleben. Peer lernt seine erste grosse Liebe, Rosalie, kennen. Sie gibt ihm die Kraft, welche ihn die Widerwärtigkeiten des Internatlebens ertragen lässt. Mit seinen Freunden nimmt Peer an einem Baulager in der Normandie teil, macht aber vorher, während eines Dreitage-Aufenthalts in Paris, Bekanntschaft mit der Polizei und lernt die französischen Gefängniszellen von innen kennen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 437

Ähnliche

Der Schlüssel zum Leben

ist Geduld und

ein harter Panzer.

Peter Nützi

Liebe Leserin, lieber Leser

In diesem Roman stossen Sie auf ein paar wenige fremdsprachige Ausdrücke und Sätze. Die deutschen Übersetzungen dazu finden Sie am Ende des Buches.

Viel Spass!

Peter Nützi

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Übersetzungen

1

»Wir müssen noch Kleider kaufen«, sagt die Mutter mit einem verlegenen Lächeln an diesem sonnigen Montagnachmittag im April 1966 zu ihrem Sohn Peer. Dieser verlässt gerade das Schulgebäude beim Baseltor in Solothurn und ist im Begriff, die wenigen Stufen der Eingangstreppe zum Vorplatz hinunterzusteigen. Heute ist sein erster Schultag in der dritten Klasse der Bezirksschule. Krampfhaft versucht die Mutter zu verbergen, dass ihr dieser überfallartige Empfang recht peinlich ist.

»Was, ›wir müssen noch Kleider kaufen‹?«, fragt Peer konsterniert und streicht sich mit seinen feingliedrigen Fingern durch das leicht krause, dunkle Haar.

»Ja, du brauchst noch neue Kleider. Am Samstag kannst du nach Schwyz ins Kollegi. Vater hat dich dort platzieren können.«

»Wagt der es doch tatsächlich, mich einfach in ein Internat zu stecken«, Peer schluckt leer und ringt nach Luft, »ohne mit mir vorher darüber zu reden!«

Fassungslos muss sich Peer zuerst mal setzen. Damit beginnt für ihn ein neues Leben, wie er sich das nie gewünscht hat, und das ihn oft an den Rand der Verzweiflung bringen wird.

Doch der Reihe nach. Peer Nickels ist fünfzehn Jahre alt. Ein aufgestellter Bursche, für den das Leben eben erst beginnt. Er ist weder gross, noch auf den ersten Blick besonders kräftig gebaut. Seinem Alter entsprechender, guter Durchschnitt halt. Obwohl, wenn man ihn in seinem modischen, weissen Leibchen ohne Ärmel, aber mit breiten Trägern, so betrachtet, könnte man schon zum Schluss kommen, dass mit ihm in gewissen Situationen wohl nicht gut Kirschen essen ist. Seine doch recht muskulösen Oberarme und Schultern lassen darauf schliessen, dass er sich mit Krafttraining fit hält. Dunkle Augen und feine Gesichtszüge unterstreichen seine angenehme Erscheinung. Einzig die Ohren stehen links und rechts leicht ab, was er aber mit seiner vollen Haarpracht gut kaschieren kann. Wenn es nach seinem Willen ginge, hätte er vor ein paar Tagen seine Grafiker-Lehre begonnen.

Aber sein Vater, der nächsten Monat seinen achtunddreissigsten Geburtstag feiert, ein unbeherrschter Choleriker mit teils rüpelhaften, diktatorischen Gefühlsausbrüchen, wenn es nicht nach seinem Kopf geht, sieht das anders. Dieser kleine, übergewichtige Mann mit den mit Brylcrème nach hinten gebändigten, naturgewellten, schwarzen Haaren, wollte selber in seinen jungen Jahren studieren, konnte aber nicht, da in seiner Familie das Geld knapp war. So beschloss er kurzerhand, dass sein Sohn Peer studieren und Ingenieur werden soll. Ohne diesen zu fragen, hat er ihn eigenmächtig an zwei aufeinanderfolgenden Jahren zur Aufnahmeprüfung für die Kantonsschule angemeldet.

Peer wollte aber nicht mehr weiter zur Schule gehen, sondern einen Beruf erlernen. Und so ist er bewusst durch beide Aufnahmeprüfungen gerasselt in der Hoffnung, jetzt endlich seine Lehre absolvieren zu dürfen.

Doch der junge, noch recht naive Peer hat die Rechnung ohne seinen Vater gemacht. Und er müsste es eigentlich besser wissen. Warum sollte sein Vater, der immer alles besser weiss, der keine andere Meinung gelten lässt, der ganz allein bestimmt, was seine Familie zu tun und zu lassen hat, ausgerechnet jetzt Rücksicht nehmen?

Schon als kleiner Bub hatte ihm Peer jeweils samstags als Handlanger zur Verfügung zu stehen. Und schon damals konnte er ihm nichts recht machen. Immer wieder musste er seine Schimpftiraden über sich ergehen lassen. Nicht nur einmal hat sich der kleine Peer in die Hose gemacht, weil er für seinen Vater etwas holen sollte, das aber nicht schnell genug fand, und sein Vater stampfenden Schrittes und laut polternd »Muss man denn alles selber machen« hinter ihm herstürmte, ihn zur Seite schubste und sich des gewünschten Werkzeugs hinten in der dritten Schublade des rechten Schubladenstockes selber behändigte. Peer wusste noch nicht einmal, wie dieses Werkzeug hiess. Geschweige denn wie es aussah, oder gar wo es aufbewahrt wurde. Diesbezügliche Einwände aber wurden vom Vater jeweils barsch und lieblos mit »Dich kann man zu nichts gebrauchen« weggewischt.

Ein folgenschwerer Satz. Peer bekommt ihn, seit er denken kann, immer wieder an den Kopf geworfen. Der heranwachsende Junge wird von seinem Vater jeder Möglichkeit, Selbstvertrauen aufzubauen, beraubt. Das Verliererimage wurde ihm bereits als kleiner Bub vor Jahren unauslöschlich in die Seele gebrannt. Wie ein roter Faden wird sich der Satz »Dich kann man zu nichts gebrauchen« durch Peers Leben ziehen und ihn immer wieder scheitern lassen. Er wird schmerzhaft zu lernen und zu akzeptieren haben, von seinem Vater nie ein »Das hast du gut gemacht« zu hören.

So erstaunt es auch nicht, dass Peer auf Geheiss des Vaters nun noch die dritte Klasse der Bezirksschule absolvieren muss. Doch nach einem Jahr, ist er sich sicher, kann er dann seine Lehre …

»Du brauchst eine Jacke und Hosen«, wird Peer aus seinen Gedanken gerissen, »und dann muss ich unbedingt noch die Stickbuchstaben P und N kaufen, um deine Wäsche kennzeichnen zu können. Das ist obligatorisch im Kollegi. Komm, mach ein bisschen vorwärts«, und die Mutter zieht ihren Sohn liebevoll, aber bestimmt, Richtung Innenstadt.

Peers Mutter ist eine schlanke, ruhige Frau, im gleichen Alter, wie sein Vater. Ihre halblangen, dunkelblonden Haare hält sie zurückgekämmt mit einem Haarreif zusammen. Doch immer wieder fällt ihr eine widerspenstige Strähne ins Gesicht, die sie dann rasch mit dem Zeigefinger hinter das Ohr klemmt. So lieb und fürsorglich sie auch ist, gegen Peers aufbrausenden Vater kann sie sich nicht durchsetzen. Es sei denn, sie zieht ihre Konsequenzen und verschwindet einfach für ein paar Stunden. Manchmal bis spät in die Nacht. Niemand weiss dann, wo sie ist. Solche Aktionen lösen bei Peer jeweils traumatische Zustände aus. Nicht nur Vaters Anschuldigungen, es sei seine – Peers – Schuld, sondern vor allem der Gedanke, seine Mutter könnte sich etwas antun, reizen Peers Magennerven jeweils bis zum Erbrechen. Und mit jedem Mal stürzt bei ihm ein weiteres Stückchen der bereits sehr kleinen, heilen Welt in sich zusammen.

»Aber Kollegi? Was Kollegi? Ihr habt mir nie etwas von einem Kollegi gesagt. Ich will doch jetzt nicht plötzlich in ein Internat«, braust Peer auf.

Mit einem Mal spürt er die warme Brise, die mit seinem Haar spielt, nicht mehr. Das fröhliche Vogelgezwitscher aus dem gegenüberliegenden Stadtpark ist in weite Ferne gerückt. Eine eiserne Hand scheint sein Herz zu umspannen, und düstere Wolken legen sich schwer wie Blei auf seine Gedanken.

»Nein, in ein Internat gehe ich auf keinen Fall!«

»Schau doch mal Junge, wir meinen es doch nur gut mit dir.«

»Eher bringe ich mich um.«

»Was sagst du denn da! Du wirst neue Freunde finden, und es wird dir gefallen.«

»Das sagst gerade du. Du warst doch selber in Freiburg in einem Internat und es hat dir überhaupt nicht gefallen.«

Doch die Mutter, mit ihren Gedanken bereits beim Einkaufen, meint nur: »Vater hat schon alles geregelt. Das Schulgeld für das erste Jahr ist auch schon bezahlt. Und dass du's grad weisst – billig ist das nicht! Und sowieso, das ist das Beste für deine Zukunft. Du könntest ruhig etwas dankbar sein!«

»Ja, und meine Kollegen? Und meine Freundin? Dann sehe ich die ja nicht mehr. Nein, ich will nicht in dieses Internat«, erwidert Peer trotzig.

Und dann kommt der obligate Satz, der ihn blitzartig mundtot macht, und den er immer dann zu hören bekommt, wenn er sich, seiner keimenden Persönlichkeit bewusst werdend, gegen die Bevormundungen seiner Mutter zaghaft zu wehren versucht: »Wenn du jetzt nicht aufhörst, sag ich's dem Vater!«

Die Mutter weiss ganz genau um die Angst ihres Sohnes vor seinem Vater. Und mit diesem Satz ist jegliche Diskussion unverzüglich beendet. Was sie aber nicht weiss ist, dass das Herz ihres Jungen bei diesen drohenden Worten jedes Mal zu rasen beginnt, als wolle es aus der Brust springen, dass ihrem Bub der Schreck in die Glieder fährt, und er weiche Knie bekommt. So sehr fürchtet er sich vor den Wutausbrüchen seines Vaters.

Zu diesem Zeitpunkt ist Peer noch nicht klar, dass ihn diese Angstzustände ein Leben lang begleiten und sich bei jedem noch so kleinen Konflikt unvermittelt und lähmend manifestieren werden. Er ist verzweifelt. Einmal mehr bestimmt sein Vater über ihn, entscheidet über seine Zukunft, sein Leben. Ohne ihn zu fragen. Ohne auf seine Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Wie damals bei den sturen Anmeldungen zur Kantonsschulprüfung. Und erneut kann er sich nicht wehren, muss die Entscheidung seines Vaters einfach akzeptieren.

Peer hadert mit seinem Schicksal und sucht krampfhaft nach Lösungen, um nicht nach Schwyz ins Internat gehen zu müssen. Ich haue einfach ab, denkt er. Irgendwohin. Nur weg. Diesen Internatsdrill brauche ich nicht. Fünf Jahre eingesperrt. Oder noch länger. Nicht mit mir. Soll er seine verpfuschten Jugendträume anderswie realisieren, aber nicht auf meinem Buckel. Ein Vater sei er?! Ein Egoist ist er!

Äusserlich lässt sich Peer nichts anmerken. Er hat gelernt zu kuschen, den Mund zu halten, um verbale Hiebe seines Vaters nicht unnötig heraufzubeschwören. Innerlich aber kocht er. Nicht wegen des charakterlosen Verhaltens seines Erzeugers, da hat er sich längst dran gewöhnt, sondern weil er sich bewusst ist, dass er selber so etwas, wie einfach abhauen, nie durchziehen könnte, und sein Vater offensichtlich recht hat, in ihm nur den Versager zu sehen.

Zu allem Überfluss hört er dann auch noch die Worte seiner Mutter »Da ermöglicht man dir ein Studium, und jetzt reklamierst du noch. Was ist bloss mit euch Jungen los?!«, die er ab heute immer wieder zu hören bekommen wird, wenn er irgendetwas Negatives zum Internat sagt.

Zutiefst verletzt und völlig überrumpelt schickt sich Peer in das Unabwendbare. Er hat keine andere Wahl. Das mit dem neu begonnen dritten Bezirksschuljahr ist natürlich nach diesem ersten Schultag auch bereits wieder vorbei.

Obwohl Peer alles versucht, um das kommende Unheil »Kollegi« irgendwie noch abzuwenden, kommt der Samstag der Abreise unaufhaltsam näher. Er muss seine Koffer packen und sich entscheiden, was er denn überhaupt mitnehmen will.

Doch auch hier, wie könnte es anders sein, hat Peer nicht all zu grosse Möglichkeiten. Sein Vater weiss genau, was es zum Studium braucht, und was somit eingepackt wird. Sicher mal kein kleines Kofferradio! Das lenkt nur vom Lernen ab …

Am Freitagabend verabschiedet sich Peer von Marianne, seinem Mädchen. Das geht nicht ganz ohne Tränen. Erst kürzlich haben sich die zierliche, blonde Tochter eines Bauunternehmers und Peer ihre aufkeimende Liebe gestanden. Fest aneinander gekuschelt sitzen sie im fahlen Mondschein auf ihrer, gut im Schilf des nahen Dorfbaches versteckten, kleinen Bank. In der Ferne ruft eine Kirchturmglocke mit zehn Schlägen die fortschreitende Nacht in Erinnerung. Sonst ist nur das ab und zu durch einen tiefen Seufzer der beiden unterbrochene, melancholische Plätschern des Baches zu hören. Leiser Nieselregen durchnässt langsam ihre Kleider. Es ist, als weine der Himmel mit ihnen.

Weltuntergangsstimmung!

Die beiden Frischverliebten versprechen sich, einander zu schreiben und aufeinander zu warten. Doch in ihren Herzen wissen wohl beide, dass ihre junge Liebe die bevorstehende, lange Trennung wahrscheinlich nicht überstehen wird.

Und sie sollten damit Recht behalten.

2

Die romantischen Stunden von gestern sind Geschichte. Der Alltag hat Peer wieder eingeholt. Heute ist der unumstössliche Tag der Abreise.

Peer weiss nicht, was auf ihn zukommt. Er hat Positives, aber auch viel Negatives über das Leben in einem Internat gehört. Speziell die katholischen Internate scheinen da bezüglich Nächstenliebe, entgegen der landläufigen Meinung, eher negativ behaftet zu sein. Obwohl, eigentlich müsste ja gerade hier diese Nächstenliebe intensiv gelebt werden. In einem katholischen Internat. Und das Kollegium Maria Hilf ist ein katholisches Internat. Doch Peer wird schneller, als ihm lieb ist, am eigenen Leibe erfahren, was es heisst, Nächstenliebe zu predigen und Nächstenhiebe zu leben …

»Wir müssen spätestens um fünfzehn Uhr in Schwyz sein. Nun mach schon endlich vorwärts«, drängt der Vater.

»Es ist zehn Uhr morgens, und wie immer verbreitet der wieder Stress pur«, murmelt Peer vor sich hin. »Dabei dauert die Fahrt mit dem Auto nach Schwyz gerade mal höchstens eineinhalb Stunden. Sicher nicht mehr.«

»Hast du deine Koffer eingeladen?«, will der Vater ungeduldig wissen.

Doch der Kofferraum von Vaters Buick ist bereits ziemlich vollgestopft mit Utensilien, die der Vater unbedingt für sein Auto zu benötigen glaubt, so dass Peer Mühe beim Verladen seiner zwei Koffer hat.

»Ich bringe den zweiten Koffer nicht rein«, ruft Peer zurück.

Das hätte er wohl besser sein lassen. Denn, wie von der Tarantel gestochen, kommt sein Vater angestampft.

Und da ist er wieder, dieser Satz: »Dich kann man zu nichts gebrauchen!«

Aber zu Peers heimlicher Freude, bringt auch der Vater den zweiten Koffer nur in den Kofferraum, nachdem er seine Werkzeugkiste daraus entfernt hat. Und wie immer geht so etwas nur mit viel Gepolter.

Dann ist es soweit. Peer macht sich auf dem Rücksitz des weissen Buickcabriolets breit, und die Mutter nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Bevor sich der Vater hinter das Steuer setzt, löst er die beiden Klammern, die das Fahrzeugverdeck mit der Windschutzscheibe verbinden, faltet das Stoffdach nach hinten zusammen und verstaut es unter der Hutablage. Peer ist darüber nicht sonderlich erfreut, zerzaust ihm doch der Fahrtwind seine sorgsam zum Coup Hardy geföhnten Haare. Mist, denkt er. Was halten denn nun wohl die Girls von mir, wenn sie mich beim Vorbeifahren so mit meinen zerzausten Haaren sehen?!

Eitel ist er schon ein wenig, der Peer. Wenigstens das konnte ihm sein Vater bis jetzt nicht nehmen. Aber um gegen das offene Verdeck zu protestieren, dafür fehlt ihm der Mut. Und ändern würde sich sowieso nichts. Zudem kann Peer ganz gut auf ein »Hast du denn immer etwas zu meckern« verzichten.

So bleibt ihm nichts anderes übrig, als seine Eitelkeit etwas zu zügeln. Das fällt ihm allerdings nicht schwer. Er ist es gewohnt, seine persönlichen Wünsche zurückzustellen.

Über Luzern geht die Reise bei wolkenlosem Himmel nach Küssnacht, wo Peer und seine Eltern im Hotel Seehof ein feines Mittagessen einnehmen wollen. Das Hotel ist bekannt für seine gute Küche. Die drei setzen sich in den Garten direkt am Vierwaldstättersee und geniessen die schattige Kühle des alten Baumbestandes. Eine laue Brise weht vom See her. Das leicht gekräuselte Wasser bricht die Sonnestrahlen und glitzert wie ein Teppich aus tausenden von Diamanten. Ein kleiner, bulliger Kellner mit riesengrossem Schnurrbart, der seine Oberlippe vollständig bedeckt, was aber seinem breiten, sympathischen Lächeln keinen Abbruch tut, nähert sich schnellen Schrittes.

Ein Italiener – oder, wie seine Grossmutter jeweils zu sagen pflegt, »Ituiener« – schiesst es Peer durch den Kopf. Er mag diese freundlichen, offenen Menschen mit ihrem südländischen Charme. Der »Ituiener« gibt Vater, Mutter und Peer je eine Menukarte und dem Vater zusätzlich ein Blatt mit dem Tagesmenu.

Peer und seine Mutter haben die Menukarte noch nicht aufgeschlagen, da hören sie schon Vater sagen: »Oh, Kartoffelstock mit Ragout und Gemüse gibt's heute. Das nehmen wir, gell Mutter.«

»Ja, vielleicht möchte jemand etwas anderes«, wendet die Mutter zaghaft ein.

»Nein, nein, das Menu ist recht und günstig. Das nehmen wir«, entscheidet der Vater barsch, wobei eine aufkommende Verstimmung nicht zu überhören ist. Und mit einem strengen Blick zu Peer meint er: »Wir müssen sparen. Das Studium ist teuer genug.«

Aha, womit der Schuldige mal wieder gefunden wäre, will Peer erwidern. Doch er schluckt es runter, denn eigentlich ist er mehr als zufrieden mit dem Menuentscheid des Vaters. Kartoffelstock mit Ragout ist schliesslich eines seiner Lieblingsgerichte. Wenigstens der liebe Gott meint es gut mit mir, denkt Peer und freut sich auf das feine Essen.

Viel zu schnell vergeht die Zeit am Mittagstisch. Peer wäre gerne länger im Restaurant geblieben, um den bevorstehenden Kollegi-Eintritt noch etwas hinauszuschieben. Denn das freie Leben, das weiss er, wird es für ihn die nächsten vier, fünf Jahre nicht mehr geben. Eingesperrt in einem Internat. Alles nur Jungs. Mädchen höchstens ein, zwei Mal im Monat, wenn an einem Sonntag freier Ausgang ist. Peer kann sich das noch gar nicht vorstellen, und es befällt ihn eine beklemmende Angst vor dem, was da auf ihn zukommt. Wirre Gedanken kreisen in seinem Kopf. Er kann sie nicht einordnen. Sie überfordern ihn total.

In solchen Momenten, und solche wird es im Leben von Peer noch unzählige geben, fehlt ihm ein Vater, der ihn in den Arm nimmt, der ihn versteht und tröstet. Ein Vater, der nicht seine eigenen, verpassten Zukunftspläne unter dem Deckmantel, nur das Beste für seinen Sohn zu wollen, in eben diesem Sohn leben will. Ein Vater eben, der andere Meinungen ernst nimmt und andere Entscheidungen akzeptieren kann. Einen solchen Vater wünscht sich Peer jetzt, in diesen für ihn schweren Stunden.

»Seid ihr fertig? Wir müssen weiter«, hört Peer Vaters harsche Stimme wie aus weiter Ferne an sein Ohr dringen.

Die Mutter legt ihre Hand auf Peers Schulter und fragt in leicht vorwurfsvollem Ton: »Wo bist du denn? Du bist so abwesend. Ist etwas nicht in Ordnung?«

Du bist gut! Etwas nicht in Ordnung?! Was für eine blöde Frage. Aber Typisch! Die beiden denken nicht im Traum daran, mit diesem Kollegi-Gezwänge irgendetwas falsch zu mache, wettert Peer innerlich.

Gut, seiner Mutter könnte er noch verzeihen. Sie macht ja nur das, was Vater schon bestimmt hat. Aber seinem Vater? Auf keinen Fall! Der nimmt mir meine schönste Zeit. Meine Jugend, meine Wurzeln, meine Heimat, sinniert Peer, und eine unbändigende Wut, aber auch eine grosse Mutlosigkeit, steigt in ihm hoch, wenn er an die nächsten Jahre denkt.

Wie in Trance ist Peer ins Auto gestiegen und wird erst durch lautes Hupen und quietschende Reifen aus seinen Gedanken in die Realität zurückgeholt. Der Vater hat beim Einbiegen vom Parkplatz auf die Hauptstrasse einen mit Geröll beladenen Lastwagen übersehen, so dass dieser nur mit einer Vollbremsung eine Kollision verhindern konnte. Laut fluchend legt Vater den Rückwärtsgang ein und setzt seinen Buick auf den Hotelparkplatz zurück. Er reisst die Türe auf und läuft wild gestikulierend auf den Lastwagen zu. Doch der Lastwagenfahrer hat offensichtlich keine Zeit für Diskussionen. Unbeeindruckt von diesem lauten, mit hochrotem Kopf auf ihn zustürmenden Wüterich, zeigt er ihm den Stinkfinger und fährt seelenruhig davon.

Unverrichteter Dinge muss Peers Vater zu seinem Auto zurückkehren, was ihm gewaltig zu stinken scheint. Nur zu gerne hätte er wohl diesem Proleten – so nennt er alle Menschen, die ihm nicht den ihm zustehend zu glaubenden Respekt zollen – mal so richtig die Leviten gelesen. Noch eine halbe Stunde später lamentiert er über diesen, in seinen Augen unfähigen Lastwagenfahrer. Derweil für alle anderen von Anfang an klar war, dass der Fehler allein bei ihm lag.

Weiter führt die Reise bei schönstem Sonnenschein zuerst am tiefblauen Zuger- und dann am nicht minder schönen Lauerzersee entlang nach Seewen. Von hier nach Schwyz sind es nur noch wenige Minuten.

Natürlich sind sie viel zu früh da. Wie das vorauszusehen war.

Also: »Zurück nach Lauerz«, entscheidet der Vater.

Ein Spaziergang am See entlang ist angesagt. Widerwillig trottet Peer seinen Eltern nach und kickt gelangweilt mit den Schuhspitzen kleine Kiesel weg, die auf der Seepromenade liegen.

»Spazieren am See. Was für eine stupide, überflüssige Beschäftigung«, schimpft er leise vor sich hin.

»Hast du was gesagt?«, fragt ihn seine Mutter unverhofft.

»Ja, äh …«, natürlich kann Peer nicht laut wiederholen, was er eben vor sich hin gemurmelt hat. Darum erwidert er etwas verlegen: »Warum setzen wir uns nicht in eine Gartenwirtschaft am See und geniessen die Ruhe und das schöne Wetter bei einem Coup Romanoff oder einem Bananensplit?«

Mit dieser Dessert-Idee hat er seinen Kopf elegant aus der Schlinge gezogen wohl wissend, dass sein Vorschlag ganz auf der Wellenlänge seiner Mutter liegt. Und tatsächlich! Mutter kann Vater von Peers Vorschlag überzeugen, und sie überbrücken die Wartezeit mit einem feinen Glace-Dessert.

Aber auch diese Idylle ist irgendwann vorbei. Peer bleibt nichts anderes übrig als wieder ins Auto zu steigen. Unwiderruflich nehmen sie schliesslich die letzten wenigen Kilometer bis Schwyz unter die Räder.

Das Studentenheim, Haus Claret genannt, ein umgebautes, altehrwürdiges Patrizierhaus mit dicken Sandsteinmauern, einem kleinen Ecktürmchen mit Glocke und markanten, dunkelbraunen Fensterläden, liegt gleich Eingangs Schwyz. Es ist von Seewen her kommend links der Hauptstrasse nicht zu übersehen. Hier wird Peer die ersten paar Monate wohnen, bis im Kollegium Maria Hilf, wo er den Unterricht besuchen wird, intern ein Platz für ihn frei wird.

Peer und seine Eltern werden von Pater Josef, einem grossen, hageren Mann mittleren Alters, gekleidet in eine schwarzen Soutane, mit einem sympathischen Lächeln empfangen und als Erstes auf Peers neues Zimmer geführt. Dieses rund vier mal fünf Meter grosse Zimmer wird er zukünftig mit zwei Jungs teilen. Peer und seine Mutter packen rasch die Koffer aus und räumen die Kleider in Peers Schrank ein.

Der Vater kann es nicht lassen, und in seinem schulmeisterlichen Ton meint er zur Mutter: »Kann der das denn nicht selber machen? Der ist doch alt genug! Du musst ihm nicht immer alles abnehmen. Aber damit ist jetzt fertig. Hier muss er selber, ob er will, oder nicht.«

»Falls du es vergessen hast, der heisst Peer und ist dein Sohn«, erwidert die Mutter leicht überspitzt, geht dann aber nicht weiter darauf ein und fährt fürsorglich mit dem Kleidereinräumen fort.

Peer denkt sich nur kopfschüttelnd: Mein lieber Mann, was du nur immer für Probleme hast …

Plötzlich steht Pater Josef leicht gebeugt, wie der Heilige Vater in Rom – Peer hat sich schon oft gefragt, ob der Papst infolge der Sünden der Welt, die er tragen muss, so gebeugt geht – wieder im Zimmer. Die durch die grossen Fenster einfallenden Sonnenstrahlen lassen seine von einem grauen Haarkranz umspannte Glatze glänzen. Der Ordensmann führt Peer und seine Eltern durch das Haus. Er zeigt ihnen die geräumige, gepflegte Küche im Untergeschoss, die jedem Viersterne-Hotel Konkurrenz machen würde.

»Die Küche und die ganze Hauswirtschaft für unsere achtundvierzig Studenten und uns vier Patres wird von Nonnen aus dem nahen Kloster Ingenbohl bei Brunnen geführt«, erklärt Pater Josef stolz. »Die Schwestern werden von drei Volontärinnen aus dem Welschland unterstützt. Wir sind sehr glücklich über diese Lösung. Unser Haus wäre sonst fast nicht mehr finanzierbar.«

Im angegliederten Speisesaal fallen sofort die zwei langen Tischreihen ins Auge. An einem Ende der Tischreihen befindet sich das Office mit der im Moment mit Rollladen geschlossenen Theke für die Essensausgabe. Am anderen Ende stehen quer zu den langen Tischreihen zwei weitere Tische, die nur auf der Seite mit Sicht zu den Tischreihen bestuhlt sind.

Pater Josef erklärt Peer und seinen Eltern, wer wo sitzt, wie die Essensausgabe funktioniert, und was es mit dem kleinen, gelben Glöckchen auf einem der beiden quer stehenden Tischen auf sich hat.

»Dieses Glöckchen«, führt Pater Josef aus, »regelt den Essensablauf. Der tagesverantwortliche Pater läutet damit jeweils vor und nach dem Essen zum Tischgebet und dann, wenn er etwas zu verkünden hat.«

Ist ja hoch interessant, denkt Peer belustigt und versucht die Tür zur Theke zu öffnen, um einen Blick ins Office zu werfen.

»Diese Tür ist abgeschlossen und kann nur von den Schwestern geöffnet werden«, meint Pater Josef fast entschuldigend, und etwas verlegen fügt er an: »Wir möchten damit verhindern, dass sich unsere Studenten und die Volontärinnen zu nahe kommen.«

»Sehr gut«, mischt sich sofort Peers Vater ein. »Schliesslich sollen die Mädchen die Burschen in Ruhe lassen und nicht vom Studium ablenken.«

Peinlich berührt schaut Peer seine Mutter an, und Pater Josef räuspert sich verlegen.

»Ja, dann wollen wir mal weiter«, entgegnet der Pater und führt seine Hausbesichtigung fort.

Im Erdgeschoss ist ein Teil der Arbeitsräume der Studenten untergebracht. Der grosse, in warmen Farbtönen gehaltene Studienraum zeigt sich sehr einladend. Gleich daneben erstreckt sich die umfangreiche Bibliothek, die jederzeit zur freien Benützung offen steht.

Ebenfalls hier im Erdgeschoss befindet sich die hauseigene Kapelle, die Peer und seine Eltern ungestört besichtigen dürfen. Diese Kapelle wird Peer allerdings, wie er erst später feststellen wird, keine allzu grosse Freude bereiten. Finden doch nicht nur die abendlichen Nachtgebete darin statt, sondern jeweils um sechs Uhr früh auch die täglichen Frühmessen. Und diese müssen ausnahmslos von allen Studenten besucht werden.

Pater Josef geleitet Peer und seine Eltern zurück in den ersten Stock, vorbei an den Schlafzimmern für die Studenten, zu den Musikzimmern. Einer der vier Übungsräume ist mit einem Klavier ausgestattet. In diesen sehr gut akustisch isolierten Räumlichkeiten können Studenten, die ein Instrument spielen, ungestört üben.

Eine weitere Treppe führt hinauf zum zweiten Stock, wo sich die Räumlichkeiten der vier Patres befinden, die das Haus Claret zusammen leiten. Ein kleines Schild mit der Aufschrift »Privat« weisst darauf hin, dass hier die Besichtigung zu Ende ist. Pater Josef entschuldigt sich mit einer kleinen Verbeugung und begibt sich wieder nach unten, um weiter Studenten in Empfang zu nehmen.

Peers Eltern sind voll des Lobes über die vielseitige und moderne Ausgestaltung des Studentenheims. Nur bei Peer kann nicht so recht Freude aufkommen, obwohl ihm das Ganze recht gut gefallen hat. Er wäre eben doch lieber zu Hause, in seiner gewohnten Umgebung, bei seiner Freundin und seinen Kollegen.

»Und?! Was habe ich dir gesagt?«, fragt ihn triumphierend sein Vater. »Ich wäre meinen Eltern ewig dankbar gewesen, wenn sie mir so etwas geboten hätten. Aber dir kann man ja nichts Recht machen.«

»Ich habe ja gar nichts gesagt«, wehrt sich Peer verwundert.

»Aber gedacht. Ich sehe es dir an«, stichelt der Vater weiter.

Ja, und was ich denke, kannst du mir nicht verbieten, will Peer zurückgeben.

Doch seine Mutter kommt ihm zuvor und meint leicht genervt zum Vater: »Jetzt lass ihn in Ruhe. Siehst du nicht, dass es ihm nicht gut geht?«

»Der wird dann schon noch sehen, dass ich recht habe«, giftelt der Vater zurück.

Die Mutter lässt ihm das letzte Wort, womit wieder Ruhe einkehrt.

Nach und nach treffen die anderen Studenten im Haus Claret ein. Ebenfalls die beiden Jungs, die mit Peer das Zimmer teilen. Sie begrüssen Peer und seine Eltern und stellen sich kurz vor. Beide sind Auslandschweizer. Der eine, Alfredo, kommt aus Peru, der andere, Mike, aus Australien. Sie sprechen nicht nur perfekt Schweizerdeutsch, sondern Alfredo auch Spanisch und Mike Englisch. Und beide sind nicht neu im Haus Claret. Sie waren letztes Jahr schon hier.

Alfredo und Mike sind nicht nur gleich alt wie Peer, sondern Alfredo auch noch etwa gleich gross und ebenso schlank. Er trägt sein Haar kurz geschnitten und links gescheitelt. Sein grosses Mundwerk ist immer für einen Machospruch gut, der meistens mit »Hombre« oder »Amigo« beginnt. Mike dagegen ist eher der ruhige Typ. Er ist nicht der Mann der grossen Worte. Muss er auch nicht! Seine stattliche Erscheinung – gut einen Kopf grösser als seine Zimmergenossen und bedeutend breitschultriger – und seine knappen, aber stets wohlüberlegten, treffenden Worte erübrigen jeweils jegliche Diskussion. Seine Haare hat er so kurz geschnitten, dass die lange Narbe, die wie ein Mittelscheitel vom Haaransatz bei der Stirne bis zum Hinterkopf verläuft, dem Betrachter sofort ins Auge springt.

»Eine Tumoroperation«, erklärt er ungefragt und bereits aus lauter Gewohnheit, wobei ihm aber anzumerken ist, dass er nicht weiter darüber zu reden wünscht, was auch respektiert wird.

Beide Jungs sind sehr sympathisch, und schon nach kurzer Zeit stellen sie und Peer fest, dass die Chemie stimmt, und sie sehr gut zueinander passen. Peer ist froh, gleich zwei neue Freunde gefunden zu haben. Das erleichtert ihm den Start hier ungemein.

»So, gehen wir«, drängt der Vater. »Wir haben noch einen langen Weg nach Hause.«

Alfredo und Mike lassen Peer mit seinen Eltern allein. Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass Abschied immer mit Emotionen verbunden ist, und Tränen in ihrem Alter oft peinlich sind.

Mutter nimmt Peer in den Arm und drückt ihn an sich. »Wenn etwas ist, rufst du an, gell. Und schreib' mal!«

Peer fällt der Abschied schwer, und er kann seine Tränen nicht zurückhalten. Er schämt sich dafür, denn sein Vater hat ihm seit er denken kann eingetrichtert »Ein Mann weint nicht!«

Entsprechend fällt natürlich jetzt auch der Kommentar seitens des Vaters aus: »Reiss dich zusammen! Du bist doch keine Memme!« Und mit einem flüchtigen Händedruck, und nicht mit einer Umarmung, wie das unter Familienmitgliedern eigentlich üblich ist, verabschiedet er sich.

Und da ist er wieder, dieser sehnliche Wunsch von Peer. Der Wunsch nach einem Vater, der ihn in den Arm nimmt und ihn tröstet, wenn es ihm schlecht geht. Der seine Gefühle respektiert, seien diese in seinen Augen auch noch so pubertär. Doch dieser Wunsch wird sich für Peer sein ganzes Leben lang nicht erfüllen.

An der Tür zum Haus Claret werden die Eltern von allen vier Patres, die ausnahmslos ihre schwarze Soutane tragen und den Kopf demütig leicht gebeugt halten, verabschiedet. Diese demütige Kopfhaltung wird jedoch, wie Peer später noch feststellen wird, viele der Patres in seinem Umfeld nicht davon abhalten, jedes noch so kleine Vergehen der Studenten drastisch zu bestrafen.

Peer begleitet seine Eltern noch bis zum grossen Tor in der übermannshohen Mauer, die das Studentenheim umgibt. Er wartet, bis sie ins Auto gestiegen und Richtung Seewen hinter der Hecke beim nahen Dorfbach entschwunden sind. Dann kehrt er traurig und tief in seiner Seele verletzt schleppenden Schrittes ins Haus zurück.

3

Gedankenverloren und mit gesenktem Kopf sitzt Peer auf der Bettkante und führt Selbstgespräche: »Was soll ich denn hier?! Wäre ich doch bloss einfach verschwunden. Das ist nichts für mich. Bin ich denn zurück im Mittelalter, wo freie Meinungsäusserung und persönliche Entscheidungen mit Kerker bestraft wurden?«

Er kann es immer noch nicht fassen, dass er gegen seinen Willen nun trotzdem in einem Internat gelandet ist, und alles um ihn herum kommt ihm wie ein Gefängnis vor. Wut steigt in ihm hoch. Er fühlt sich hintergangen und von seinen Eltern, vor allem aber von seinem Vater, verraten und abgeschoben. Am liebsten würde er seine Koffer gleich wieder packen und abhauen. Aber wohin? Nach Hause könnte er nicht. Die Angst vor seinem Vater ist zu gross. Sollte er zu seinen Grosseltern gehen? Nein, das geht auch nicht. Er möchte diese nicht in Schwierigkeiten bringen, denn sie waren bis jetzt immer sein letzter Halt, wenn zu Hause etwas schief lief. Und das sollte so bleiben. Wohin also?

»He, Hombre«, kommt Alfredo mit seinem südländischen Temperament ins Zimmer gestürmt. »Wir haben noch eine Stunde Zeit und gehen ins Dorf. Kommst du mit?«

Wie von Geisterhand sind Peers schwere Gedanken mit einem Mal weggewischt.

»Na klar doch! Wie hast du gesagt – Hombre?«

»Ja, Hombre. ¡Vamos!«

Auch Mike, der zweite Zimmergenosse von Peer, und drei weitere Studenten sind mit von der Partie.

Beim Verlassen des Studentenheims treffen die sechs Jungs auf Pater Josef. Dieser ermahnt sie, auf die Zeit zu achten, und nicht zu spät zurückzukommen.

»Machen wir«, erwidern die Jungs im Chor. Und schon sind sie weg.

Die ersten paar Meter bis zur Hauptstrasse führen der Mauer des Studentenheims entlang über ein schmales Natursträsschen. Wobei Strässchen eigentlich schon etwas übertrieben ist, denn es handelt sich mehr um einen Pfad, auf dem knapp zwei Personen nebeneinander gehen können. In der Mitte der Mauer befindet sich eine kleine, etwa fünfzig Zentimeter grosse Einbuchtung, in der eine Heiligenfigur aus Stein aufgestellt ist. Solche Heiligenfiguren findet man hier in Schwyz auf Schritt und Tritt. Sie zeugen von der tiefen Religiosität dieser Menschen.

Bei der Hauptstrasse angekommen, geht das schmale Strässchen in ein breites Trottoir über, und vorbei am Bundesbriefarchiv und an alten Patrizierhäusern in grossen Parks mit uraltem Baumbestand gelangen die Jungs ins Dorfzentrum von Schwyz.

Das Rathaus, mit seiner, die Schlacht am Moorgarten darstellenden, übergrossen Wandmalerei, ist nicht zu übersehen. Beim Anblick dieses Durcheinanders aus Schwerter schwingend auf ihren sich aufbäumenden Pferden sitzenden Habsburgern in Rüstungen, mit Hellebarden um sich schlagenden Innerschweizern, von den Hängen herunterstürzenden Baumstämmen und Steinen, fühlt man sich ins Jahr 1315 zurückversetzt und wähnt sich selber mitten in der Schlacht. Peer scheint förmlich das klirren der Waffen und das Schreien der Verwundeten zu hören.

Den Jungs steht der Kopf aber eigentlich weniger nach Geschichtskunde, als vielmehr nach Mädchen, was im Hinblick auf ihr Alter auch nicht erstaunt.

»He«, flüstert Alfredo Peer leise zu und rammt ihm seinen Ellenbogen sanft in die Seite. »Schau mal die dort«, und er zeigt mit einem unauffälligen Kopfnicken auf ein Mädchen auf der anderen Seite des Rathausplatzes mit in der Mitte gescheitelten, bis auf die Schultern reichenden Haaren.

Schnellen Schrittes, den Blick krampfhaft auf den Boden geheftet, kommt die zierliche junge Dame direkt auf Peer zu. Dieser macht einen Schritt zur Seite, um einen Zusammenstoss zu verhindern. Eigentlich wollte er stehen bleiben, getraute sich aber nicht. Verlegen räuspert er sich, worauf die blonde Schöne den Kopf hebt. Ihre Blicke treffen sich, und Peer verliert sich sofort rettungslos im tiefen Blau ihrer wunderschönen, dezent geschminkten Augen, die ihm wie kleine, jungfräuliche Bergseen entgegenstrahlen. In diesem Moment fühlt Peer erschrocken, wie Amors Pfeil schmerzhaft sein Herz durchbohrt. Ein Gefühl, das er bis jetzt noch nicht kennen gelernt hat. Ist das Liebe? Und warum schmerzt das so?

Peers Gesicht beginnt zu glühen. Verdammt, schiesst es ihm durch den Kopf, ich sehe sicher aus wie eine überreife Tomate. Er will noch etwas zu seiner Entschuldigung sagen, aber die engelhafte Erscheinung huscht an ihm vorbei, und ehe er sich versieht, ist sie hinter dem Blumenladen, bei dem er und seine Freunde eben vorbeigekommen sind, verschwunden. Peers Herz klopft wie verrückt. Soll er ihr nachgehen? Doch seine Beine sind wie gelähmt.

»Was war den das?«, fragt er mit grossen Augen ungläubig in die Runde.

Doch die übrigen Jungs sind von einer Gruppe Touristinnen in ihrem Alter, die ausgiebig die Schlacht am Moorgarten diskutieren, so eingenommen, dass sie von Peers Verwirrung nichts mitbekommen.

Lediglich Mike meint so nebenbei in seiner ihm eigenen, ruhigen Art zu Peer: »Hast du Stress, oder Bluthochdruck?«

Peer stellt zu seiner Erleichterung fest, dass dem Ganzen, genauer gesagt seinem offensichtlich hochroten Kopf, keine weitere Beachtung geschenkt wird. Doch das Mädchen, mit dem es eben beinahe zur Kollision gekommen wäre, geht ihm nicht mehr aus dem Kopf, und ihr Bild brennt sich tief in sein Herz ein.

Gedankenverloren betritt Peer mit seinen neuen Kollegen den Kiosk neben dem Blumenladen, wo eben gerade sein Engel verschwunden ist. Die Jungs wollen sich noch mit etwas Lesestoff eindecken. Ziemlich uninteressiert und abwesend blättert Peer in den verschiedenen Auto-, Camping- und Musikzeitschriften, bis plötzlich Alfredo auf ihn zukommt.

»He, Hombre, schau mal hier«, und Alfredo hält ihm lustvoll die doppelseitige Bikini-Schönheit der Modezeitschrift »Vogue« unter die Nase. »Qué chica«, ist Alfredo entzückt.

Erstaunlicherweise löschen solche Bilder offensichtlich den Kurzzeitspeicher pubertierender Jungs blitzartig.

Wie sonst ist es zu erklären, dass Peer die Begegnung von eben scheinbar bereits vergessen hat und euphorisch meint: »Und gewaltig, diese ›Augen‹!«

Damit meint er natürlich nicht die Augen des Bikini-Models, sondern das, was pubertierende Jungs wirklich darunter verstehen, nämlich die gewaltigen, nur dürftig durch das Bikini-Oberteil bedeckten Brüste des Modepüppchens.

»Ohne ›Brille‹ wären diese ›Augen‹ noch um einiges besser, wenn du weisst, was ich meine«, witzelt Alfredo und hechelt mit heraushängender Zunge, wie ein nach Wasser lechzender Hund.

»So scharf! Muss ich sofort haben«, schwärmt Peer. Und er stellt sich vor, wie wohl die blonde Schönheit von vorhin im Bikini aussehen würde, was bei ihm prompt eine aufkommende Erektion zur Folge hat. Schnell bedeckt er die kritische Stelle mit seiner Jacke und versucht fieberhaft auf andere Gedanken zu kommen. Doch bei Jungs in seinem Alter ist das gar nicht so einfach.

»Hombre, du hast ja ganz rote Ohren«, feixt Alfredo, »da ist wohl was buchstäblich in die Hosen gegangen«, fährt er augenzwinkernd fort.

»Nicht so laut«, flüstert Peer verlegen.

Doch die junge Frau an der Kasse scheint wohl etwas mitbekommen zu haben und wohlwissend, was pubertierende Jungs beim Zeitschriften-Schnuppern so suchen, kann sie sich eines Blicks auf Peers Lendengegend nicht erwehren.

Inzwischen hat Peer die Kasse erreicht und die junge Kassiererin fragt ihn schelmisch und betont langsam, einen Ellenbogen auf der Theke aufgestützt, die andere Hand in die Hüften gestemmt und mit den Hüften leicht wippend: »Na …? Etwas Passendes gefunden …?«

Die wäre auch nicht schlecht, denkt Peer beim Blick in ihren tiefen Ausschnitt. Etwas alt vielleicht. Und zur Kassiererin meint er: »Ja, hier, das ›Paris Match‹, muss mich noch etwas in Französisch weiterbilden«, und übertrieben lässig meint er: »Und die ›Vogue‹ und das ›Bravo‹ für meine Freundin«, und streckt der Kassiererin eine Zwanzigernote hin.

»In Französisch weiterbilden?«, fragt die Kassiererin provokativ und beugt sich noch etwas weiter vor, denn ihr ist Peers verstohlener Blick in ihren Ausschnitt nicht entgangen.

Ihre Brüste wirken wie Magnete auf Peers Augen. Er möchte da nicht hinsehen. Doch es gelingt ihm nicht.

Die Kassiererin geniesst offensichtlich ihre Wirkung auf Peer, und nach einer Kunstpause meint sie betont aufreizend: »Ja, mit gut Französisch kommt man besser durchs Leben«, und händigt Peer das Rückgeld aus.

Peer steckt die Münzen ein und verlässt, die Zeitschriften unter den Arm geklemmt und noch etwas verwirrt, den Kiosk. Die schwüle Hitze, die ihm beim Verlassen des doch recht kühlen Raumes entgegenschlägt, bringt ihn rasch wieder in die Realität zurück. Während er auf die anderen wartet, blättert er gedankenverloren im »Bravo«, dieser Zeitschrift, die zu Hause immer verboten war. Im Geiste hebt er triumphierend die Faust, denn das »Bravo« ist in den Augen seines Vaters nur ein schmuddeliges »Schundheftli«. Und er, der nichtsnutzige Peer, hat es jetzt gekauft! Einfach so! Er fühlt sich, als hätte er gerade eine Schlacht gegen seinen Vater gewonnen. Dass sein Vater nichts davon weiss, tut seinem Triumph keinen Abbruch. Er fühlt sich als grosser Sieger. Ihm ist, als habe er eben das Zerspringen eines der tausend um seine Brust gespannten, eisernen Ketten gehört. Nun sind es nur noch neunhundertneunundneunzig … Was für ein erlösendes Gefühl!

Endlich verlassen auch die übrigen fünf den Kiosk und zeigen Peer ihren Einkauf. Für die Jungs hier sind »Paris Match«, »Rocky« und wie sie alle heissen, genau das, was sie im Kollegi-Alltag brauchen: Zeitschriften mit unverfänglichen Namen und neutraler Titelseite. Nur so meistern diese jeweils die Sichtkontrollen der Patres. Das »Bravo« allerdings ist für die Hüter der Moral im Kollegi und im Studentenheim »ein Werk des Teufels«, und wird ein Junge damit erwischt, setzt es drastische Strafen und eine Verwarnung mit Kopie an die Eltern ab. Peer wird von seinen Freunden, die bereits ein Jahr im Internat sind, aufgefordert, das »Bravo« am Körper unter dem Hemd zu verstecken und so an den Sittenwächtern vorbeizuschmuggeln.

All diese Zeitschriften sind für die Internatsschüler von beinahe existentieller Wichtigkeit! Denn in jeder Ausgabe hat es auch immer wieder Bilder junger, heisser Girls, welche bestens geeignet sind, die nächtlichen Aktivitäten der jungen Burschen unter der Bettdecke schnell zum Erfolg zu führen. Was sollten sie denn sonst anderes tun, in einem reinen Knabeninternat, in welchem sogar die Volontärinnen weggesperrt werden, und diese ihre Putz- und sonstigen Hausarbeiten im Kollegi nur während der Schulstunden der Jungs verrichten dürfen, damit sie ja nicht etwa zufällig einem Studenten auf einem der vielen unübersichtlichen Gängen begegnen. Die Schwestern und Patres benehmen sich ja gerade so, als würden die Mädchen bereits beim Anblick eines Jungen unweigerlich schwanger.

Natürlich wissen auch Alfredo, Mike und die anderen Jungs, wie sie ihre entsprechenden Notstände am besten befriedigen können. So kauft sich dann auch jeder seine eigene Lieblingslektüre, die später immer wieder untereinander ausgetauscht wird. Klar ist da auch das eine oder andere »Sex-Heftli« dabei, das nur zwischen den Seiten eines biederen Schulbuchs aufbewahrt werden kann. Für die Jungs eine besondere Herausforderung, eine Art Mutprobe gar. Denn wer mit »Literatur mit unzüchtigem Inhalt«, wie es so schön in der Hausordnung heisst, erwischt wird, fliegt gnadenlos sofort von der Schule.

Aufgrund des vielseitigen Angebots an Zeitschriften, die dieses angenehme Kribbeln in der Lendengegend auslösen, vergessen die Jungs alles um sich herum.

Es ist Mike, der mit: »Well, wir kommen wohl zu spät«, das Blut der Jungs wieder schlagartig ins Hirn zurückfliessen lässt.

Blitzartig können sie wieder klar denken und machen sich überstürzt auf den Weg zurück ins Studentenheim. Beim losstürmen kollidieren sie beinahe mit einer älteren Frau, die unverhofft aus einem Seitengässchen direkt vor ihre Füsse tritt. Nur knapp können die Jungs einen Zusammenstoss vermeiden.

»Verdammte Studentenbande«, keift ihnen die Alte hinterher und schwingt bedrohlich ihren Gehstock.

Doch die Jungs hören das nicht mehr und rennen wie von einem Schwarm Wespen verfolgt Richtung Haus Claret.

Hier steht bereits Pater Josef mit verschränkten Armen beim grossen Tor in der Mauer. Finster schaut er die Jungs an und deutet mit dem Kinn auf die Uhr an seinem Handgelenk.

»Wann solltet ihr hier sein?«, fragt er vorwurfsvoll.

»Entschuldigen sie die Verspätung, Pater Josef«, hebt Alfredo zögernd an, »wir haben Peer noch den kürzesten Weg zum Kollegi gezeigt, damit er notfalls auch alleine dorthin findet.«

Diese Notlüge verfehlt ihre Wirkung nicht und heitert Pater Josefs Miene etwas auf.

»Also, ist gut. Lassen wir es diesmal dabei bewenden«, und zu Peer meint er: »Heute ist dein erster Tag hier bei uns, und so will ich etwas nachsichtig sein. Aber, dass ein für alle Mal klar ist: Zeiten werden bei uns strikte eingehalten! Hast du das verstanden? Ein erneutes Verletzen der Hausordnung wird Konsequenzen haben.«

Schweigend nickt Peer und denkt sich dabei ernüchternd: Das ist ja noch schlimmer als zu Hause. Wir sind noch nicht mal drei Minuten zu spät, und schon so ein Theater. Wo führt denn das wohl hin!?

Doch Peer wird sich in den kommenden Jahren noch oft wundern, wie leicht es den Patres im Kollegi fällt, zu strafen. Und er wird sich mehr als einmal fragen, wo denn da die christliche Nächstenliebe geblieben ist.

Peer, Alfredo und Mike ziehen sich auf ihr Zimmer zurück. Sie müssen noch rasch das eine oder andere »Heftli« in einem Schulbuch verstecken, damit es nicht etwa bei einer der sporadischen Kontrollen der Patres entdeckt wird.

»Kommt, wir müssen nach unten. Zeit zum Nachtessen«, fordert Mike mit stoischer Ruhe seine Zimmergenossen auf, und so schlendern alle drei ins Untergeschoss, in den Speisesaal.

Es bleibt ihnen noch etwas Zeit, die sie nutzen, um einen Tisch mit noch drei freien Plätzen beieinander, möglichst weit weg von den beiden Tischen der Patres, zu suchen. Das allerdings gestaltet sich schwieriger, als zuerst angenommen, sind doch die meisten dieser bevorzugten Plätze bereits besetzt. Es gibt zwar noch den einen oder anderen einzelnen freien Platz. Aber drei beieinander? Fehlanzeige!

Doch Alfredo regelt das mit seinem unwiderstehlichen Charme. Es dauert keine zwei Minuten, und die entsprechenden Plätze stehen zur Verfügung. Und was für Plätze! Wie gut diese sind, sollte sich erst zeigen, wenn die Rollläden der Theke zur Essensausgabe hochgezogen werden.

Mittlerweile haben auch die übrigen Studenten ihre Plätze an den beiden langen Tischreihen bezogen. Damit hat jeder seinen Platz, der ihm ab sofort für das gesamte Schuljahr fest zugeteilt ist.

Von den beiden Tischen der Patres ertönt das kleine, gelbe Glöckchen. Schlagartig tritt im Speisesaal Ruhe ein. Alle erheben sich, um mit gefalteten Händen, aufrecht hinter ihren Stühlen stehend, mit Pater Josef das Tischgebet zu sprechen. Geduldig warten die Anwesenden nach dem »Amen«, bis Pater Josef seine Informationen zum morgigen Tag verkündet hat und mit »Guten Appetit« das Nachtessen frei gibt.

Das ist das Stichwort für die Schwestern im Office. Ratternd werden die Rollläden hochgezogen, und die Köpfe der Studenten drehen sich wie auf Kommando Richtung Theke. Nun zeigt sich, warum die Plätze von Peer, Alfredo, Mike und noch ein paar anderen so ungemein gut gelegen sind, ist doch von hier aus genau der Bereich einsehbar, in dem sich die Volontärinnen meistens aufhalten.

»He, schau Amigo. Neue Chicas«, raunt Alfredo Peer zu. »Die Letzten waren zwar auch nicht schlecht. Aber diese Neuen sind besser.«

Und es sind nicht nur die Jungs, die Freude am anderen Geschlecht haben. Genauso ist es umgekehrt. Auch die Mädchen im Office und in der Küche verrichten ihre Arbeit bevorzugt dort, wo sie die Jungs im Auge haben. Da werden dann auch entsprechend unverhohlene Blicke, fordernde Augenaufschläge und freche Zwinkereien hin und her geschickt.

Dieses Balzgehabe bleibt natürlich den Schwestern nicht verborgen und so kommt, was kommen muss: Schwester Erika, die Leiterin der Küchenbrigade, tritt mit zusammengekniffenen Augen aus der Officetür, und es ist unschwer zu erkennen, dass sie sehr aufgebracht ist. Schnellen Schrittes und mit rauschendem Gewand eilt sie zu den Tischen der Patres und beschwert sich lautstark über die »frechen Knaben, die ihre Mädchen mit unsittlichen Blicken belästigen«.

Der nachfolgenden Reaktion zufolge, scheint das nicht der erste Auftritt dieser Art von Schwester Erika zu sein, erschallt doch der ganze Speisesaal in lautem Gelächter. Das wiederum macht Schwester Erika noch wütender, und mit einer abweisenden Handbewegung und in den Nacken geworfenem Kopf stampft sie zurück ins Office.

»Ist schon eine scharfe Katze, wenn sie so wütend ist«, meint Thomas, der gegenüber von Mike sitzt, leicht aufgekratzt.

Thomas, ein schlanker, sympathischer Junge, gleich gross und gleich alt wie Peer, fällt vor allem durch sein breites Berndeutsch auf. Ein weiteres Markenzeichen von ihm ist sein gewöhnungsbedürftiges Lachen. Es ist kurz und spitz, und man hat immer das Gefühl, als wolle es, kaum begonnen, gleich wieder im Hals ersticken. Ein kleines Lispeln lässt ihn oft ein wenig hilflos erscheinen, vor allem dann, wenn er nervös wird oder sich aufregt. Seine dicken Brillengläser lassen seine Augen glubschig erscheinen und verleihen ihm etwas Trotteliges.

»Super schönes Gesicht und super schöne Figur«, schwärmt Thomas weiter, und dieses Mal ist sein Lispeln unüberhörbar.

Doch Sprachfehler hin oder her, die Jungs am Tisch haben nur Augen für Schwester Erika und stimmen Thomas völlig weggetreten, kopfnickend und wortlos zu. Alfredo fasst sich als Erster wieder.

»Welch grosse Fehlentscheidung der Evolution«, sinniert er philosophisch, »eine solch schöne Blume im Kloster verwelken zu lassen.«

Und wieder zustimmendes Kopfnicken um ihn herum. Schwester Erika ist in der Tat eine wunderschöne, junge Frau von ungefähr fünfundzwanzig Jahren. Mit ihrem weissen, bodenlangen Kleid und den blonden Haare, die zwar fast vollständig von jener grossen Haube bedeckt werden, wie sie Nonnen zu tragen pflegen, erscheint sie Peer wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Peer fragt sich, warum sie wohl ins Kloster gegangen ist. War es wirklich Berufung? Oder hatte sie vielleicht auch einen Vater, der ihre Zukunft bestimmte als sie noch jung war?

Solche und ähnliche Fragen bezüglich Verhalten und Verantwortungsbewusstsein von Vätern – vor allem seines Vaters – sind bezeichnend für Peer. Sie beschäftigen ihn immer wieder. Es sind Situationen wie diese, die ihn überfordern, ihn ratlos stehen lassen, da ihm sein Vater weder die Möglichkeit gegeben hat, noch je geben wird, Akzeptanz aus selbständiger Entscheidungsfindung heraus zu erfahren. Eine schwere Hypothek, die ihn zeitweise an den Abgrund seines Lebens führen wird.

Das helle Klingen des kleinen, gelben Glöckchens von Pater Josef reisst Peer aus seinen Gedanken. Urplötzlich wird es still im Speisesaal.

»Ich muss es wieder mal sagen«, verkündet Pater Josef mit etwas verärgerter Stimme, »es ist nach wie vor unter Strafe verboten, mit den Volontärinnen in der Küche und im Office Augen- oder sonst wie Kontakt aufzunehmen.«

Sein nervöses Fingerspiel mit dem Kreuz auf seiner Brust lässt darauf schliessen, dass ihm selber nicht ganz wohl bei seiner eben gemachten Aussage ist. Er wird wohl die sogleich folgende Reaktion der Studenten bereits bestens kennen.

Prompt rufen diese dann auch im Chor: »Wir lieben Schwester Erika! Wir lieben Schwester Erika!«

Und wieder ertönt das kleine, gelbe Glöckchen, dieses Mal aber entschieden resoluter als eben noch.

»Ruhe!«, ruft Pater Josef, nun sichtlich verärgert. Und vorübergebeugt hinter dem Tisch stehend, sich auf seinen zu Fäusten geballten Händen aufstützend, fährt er polternd fort: »Ich kann auch anders, wenn ihr unbedingt wollt! Zur Strafe gibt es morgen Sonntag keinen Ausgang!«

»Keinen Ausgang! Keinen Ausgang«, skandieren die Studenten weiter.

»Und am Sonntag drauf auch nicht!«, fährt Pater Josef mit drohender Stimme fort.

Das wirkt. Die Studenten verstummen. Sie wissen, was das heisst: Studium den ganzen Tag. An beiden Sonntagen.

»Da gibt es nur eins«, stellt Alfredo fest, »Musik üben. Nur damit kann man das Studium, wenn auch nicht ganz, aber wenigstens für zwei Stunden, umgehen.« Und zu Peer gewandt fährt er fort: »Ich spiele Gitarre. Du auch?«

»Nein, leider nicht«, entgegnet Peer. »Aber ich muss das sofort lernen. Kannst du mir nicht Unterricht geben?«

»Klar. Mach ich doch«, erwidert Alfredo. Und dann fragt er Mike: »Peer kann doch sicher deine Gitarre benützen, bis er eine eigene hat. Oder wie siehst du das?«

»Sicher doch. Kein Problem. Und wenn er's kann, gründen wir eine Band«, gibt sich Mike erstaunlich euphorisch, was man von ihm eigentlich nicht gewohnt ist.

Die erste Freude schlägt bei Peer jedoch rasch in Skepsis um.

»Da gibt's nur ein Problem, Alfredo. Mein Vater wird mir nie eine Gitarre kaufen. Das stört das Studium, wird er sagen.«

»Was hast du denn bloss für einen Vater?«, entgegnet Alfredo leicht ungehalten. »Bei uns in Peru tun die Väter alles für ihre Kinder.«

»Bei uns eigentlich auch. Aber es gibt halt Väter und Väter.«

»Verstehe ich nicht.«

»Aber weisst du was«, sprudelt es plötzlich voller Freude aus Peer heraus, »meine Grosseltern! Die Eltern meiner Mutter! Ja, sie frage ich! Die geben mir sicher das Geld für eine Gitarre. Ich schreibe ihnen heute Abend gleich einen Brief.«

Gesagt, getan. Nach dem Nachtessen dürfen sich die Jungs noch etwas im Garten des Studentenheims die Beine vertreten. Peer jedoch geht auf sein Zimmer und nutzt die Zeit bis zum Nachtgebet in der hauseigenen Kappelle mit dem Schreiben des besagten Briefes an seine Grosseltern:

Liebes Grosi, lieber Grosspapi

Wie Ihr sicher schon wisst, bin ich nun in dieses Internat hier in Schwyz gesteckt worden. Ich habe nichts davon gewusst, und ich habe das nie gewollt. Ich habe mich so gefreut, nach dem dritten Bezirksschuljahr endlich eine Lehre als Grafiker beginnen zu können. Doch das interessiert bei uns zu Hause niemanden. Vater hat einfach wieder mal auf stur geschaltet und seinen eigenen Kopf durchgesetzt, wie immer. Er befiehlt, und dann muss es so gehen, wie er will. Er nimmt keine Rücksicht auf die anderen. Ich weiss noch nicht, wie ich das hier alles durchstehe. Aber bis zu meinem zwanzigsten Geburtstag kann ich nichts machen. Doch wenn ich dann volljährig bin, dann wird er schon sehen. Dann kann ich selber entscheiden und niemand kann mir mehr etwas vorschreiben.

Ich habe aber am ersten Tag schon gute Freunde gefunden. Sie heissen Alfredo, Mike und Thomas. Alfredo und Mike sind mit mir zusammen im gleichen Zimmer. Mit Alfredo kann ich gleich ein bisschen Spanisch lernen. Er kommt nämlich aus Peru, ist aber Schweizer. Und Mike ist auch Schweizer und kommt aus Australien. Er spricht natürlich perfekt Englisch, und das ist gut für die Schule. Thomas kommt aus Bern und ist nicht in unserem Zimmer. Wir sind nur drei, weil wir das kleinste Zimmer haben. Aber uns gefällt das. So haben wir viel mehr Ruhe als die anderen.

Alfredo spielt Gitarre und ich würde das auch gerne lernen. Er hat mir schon drei Griffe gezeigt: »E«, »A« und »D«. Das sagt Euch natürlich nicht viel, aber mit diesen drei Griffen kann man schon einige Lieder spielen. Wie etwa »La bamba«, ein südamerikanisches Volkslied, das sehr bekannt ist. Ihr habt das sicher auch schon einmal im Radio gehört. Damit ich aber mit Alfredo zusammen üben kann, sollte ich eine eigene Gitarre haben. Alfredo hat mir gesagt, dass man für etwa hundertfünfzig, hundertsechzig Franken schon eine gute Gitarre bekommt. Seine hat zum Beispiel hundertachtzig Franken gekostet und ist sehr gut.

Nun wollte ich Euch fragen, ob Ihr mir vielleicht das Geld für eine Gitarre geben könnt. Vater braucht das nicht zu wissen. Ich brauche ihn auch gar nicht erst zu fragen. Ich weiss schon jetzt, was er sagen würde, nämlich, dass ich das nicht brauche, um Ingenieur zu werden. Aber wenn es für Euch nicht geht, verstehe ich das auch. Ich weiss, dass Ihr das Geld auch nicht gerade im Überfluss habt.

Ich hoffe, dass Ihr mir bald zurückschreibt und wünsche Euch alles Gute. Und bleibt gesund!

Viele liebe Grüsse

Euer Peer

Gleich morgen früh werde ich diesen Brief zur Post bringen, denkt Peer. Er ist sich sicher, dass ihm seine Grosseltern das Geld schicken werden und freut sich schon jetzt auf seine neue Gitarre.

Über die hausinterne Lautsprecheranlage ertönt die Glocke, die zum Nachtgebet in die Kapelle ruft. Peer begibt sich nach unten und trifft dort auf Alfredo und Mike, die soeben von draussen herein kommen.

»Ich habe meinen Grosseltern geschrieben. Sie werden mir das Geld für eine Gitarre geben. Da bin ich mir sicher«, sagt Peer voller Überzeugung zu den beiden. »Kennt einer von euch ein Musikgeschäft hier in der Gegend, das auch Gitarren verkauft?«