14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

"Ich wollte immer Musik machen, die die ganze Welt einschließt." Wolfgang Niedecken "... und was in der Gegenwart einzelne Momente sind, ordnet sich in der Erinnerung zu einer Geschichte, die unerschütterlich behauptet: Das bist du, das ist dein Leben ..." Ein bewegtes Leben als bildender Künstler, Songwriter und Sänger, der politische Wachsamkeit mit humanitärem Engagement verbindet. Niedecken erzählt. Von einer Kindheit zwischen Trümmern im Nachkriegs-Köln. Vom katholischen Internat und der Rebellion gegen Autoritäten. Von der Malerei, den Ausstellungen und der New Yorker Kunstszene der siebziger Jahre. Von den Triumphen mit BAP. Vom Unterwegssein, von Krisen und dem unbedingten Willen, weiterzumachen. Von Wendepunkten, Zufällen und ein wenig Glück. Von der Begegnung mit Heinrich Böll und der Zusammenarbeit mit Wim Wenders. Von den geplatzten Konzerten in der DDR und den Auftritten in China und Nicaragua. Von Afrikareisen an der Seite Horst Köhlers, von Hilfsprojekten und dem Mut der Verzweiflung. Niedecken erzählt - gegenwärtig und nah, intensiv, ehrlich und voller Poesie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 761

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

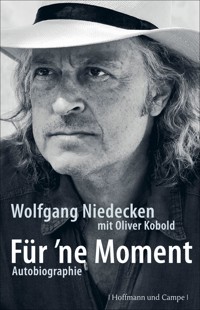

Wolfgang Niedecken mit Oliver Kobold

Für 'ne Moment

Autobiographie

Hoffmann und Campe

für

Josef Niedecken

29. 9. 1904, Unkel am Rhein – 18. 9. 1980, Köln

und

Tinny Niedecken, geb. Platz

19. 11. 1920, Köln – 1. 7. 2000, Köln

Abb. 1

Lasst uns auf die hart arbeitenden Menschen trinken

Lasst uns auf die von niederer Herkunft trinken

Erhebt eure Gläser auf das Gute und das Böse

Lasst uns auf das Salz der Erde trinken

Lasst uns für den einfachen Infanteristen beten

Lasst uns einen Gedanken an seine zermürbende Arbeit verschwenden

Lasst uns für seine Frau und seine Kinder beten

Die das Feuer unterhalten und den Acker bestellen

Erhebt eure Gläser auf die hart arbeitenden Menschen

Lasst uns auf all die ungezählten Köpfe trinken

Lasst uns an die unentschlossenen Millionen denken

Die Anführer bräuchten und stattdessen Hasardeure bekommen

Lasst uns einen Gedanken an den zu Hause bleibenden Wähler verschwenden

Seine leeren Augen starren auf einen seltsamen Schönheitswettbewerb

Und eine Parade von Korrupten in grauen Anzügen

Eine Wahl zwischen Krebs und Polio

Lasst uns auf die hart arbeitenden Menschen trinken

Lasst uns an die von niederer Herkunft denken

Lasst uns einen Gedanken an den Pöbel verschwenden

Lasst uns auf das Salz der Erde trinken

Mick Jagger/Keith Richards

Enn Köln ahm Rhing benn ich jeboore

Ich hann – un dat litt mir em Senn –

Ming Muttersprooch noch nit verloore

Dat ess jet, wo ich stolz drop benn

Willi Ostermann

What’s wrong with staples?

»We live on a target.« Der Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Wie beiläufig hatte ihn der Fotograf Wolfgang Ludes gesagt, als wir das Taxi nach Newark zum Flughafen bestellten. Ludes gehörte zu unseren New Yorker Freunden, die wir bei jedem Aufenthalt besuchten; Tina, meine Frau, war in Köln seine Assistentin gewesen. Vor Jahren hatten wir gemeinsam zwei Videos gedreht, schwarz-weiße Großstadtphantasien zu einigen der Bob-Dylan-Adaptionen meines zweiten Soloalbums. Spontan hatten wir einen Straßenmusiker von der 42nd Street eingeladen, bei den Dreharbeiten mitzuwirken. Ein schwarzer Saxophonist, der zu unserem Playback agierte und sein Solo spielte zu einer angedeuteten Liebesgeschichte zwischen leeren Hotelzimmern und langen Taxifahrten im Regen. Am Ende eines der Videos hatten mich als Polizisten verkleidete Schauspieler bei einer Verhaftungsszene so heftig gegen einen Geschäftseingang gedrückt, dass die Alarmanlage losging und die echte Polizei anrückte. So lange lag all das noch gar nicht zurück. Doch es waren Erinnerungen an ein New York, das ich nun, bei meinem ersten Aufenthalt in der Stadt nach dem 9/11, fast sechs Jahre nach den Anschlägen, nicht mehr wiederfand.

Abb. 2

Ludes und auch mein alter Malerfreund Rainer Gross, genannt Mötz, der seit über dreißig Jahren in New York wohnte, hatten mir erzählt, wie der Terror die Leute zunächst einander näher brachte, wie das gemeinsam Erlittene sie zusammenschweißte und verband. Doch nach einiger Zeit hatte die Angst die Oberhand gewonnen, und alles fiel wieder auseinander. In den Straßen wurden ausgeklügelte Manöver abgehalten, um zu testen, in welche Richtung bei einem Anschlag Giftgas strömen würde. Die Regierung benutzte die Angst der Menschen vor dem Terrorismus, um Politik zu machen. Eine klebrige Angst, die Misstrauen und Perspektivlosigkeit mit sich brachte. Paranoia hielt die Stadt in Atem, während die Schere zwischen Arm und Reich sich immer weiter öffnete. Die Profiteure des Irakkriegs fuhren in Stretchlimousinen durch die Gegend. Ich spürte, wie meine Freunde unter dieser Atmosphäre litten. Einige waren fortgezogen. Andere, die sich das nicht leisten konnten, hatten resigniert.

Mötz führte mich wie immer durch die Galerien, und aus einer unserer ehemaligen Stammkneipen, der »Broome Street Bar«, verschickte ich Postkarten nach Deutschland. Doch das erschien mir wie der hilflose Versuch, der fremd gewordenen Stadt mit alten Gewohnheiten zu begegnen. Beinahe war ich froh, dass wenigstens das Wetter das übliche war und ich auch dieses Mal wieder zu wenig Kleidung als Schutz gegen die Kälte und den Wind dabeihatte, weil ich die klimatischen Bedingungen in dieser Osterwoche falsch eingeschätzt hatte. Sogar der Zufall strengte sich an und schien mir zuzwinkern zu wollen, brachte er mir doch ein Bild von New York aus besseren Tagen nahe. Eines der hinteren Fenster unseres Hotelzimmers ging hinaus auf die Kreuzung Broadway/Canal Street, und mir fiel ein, dass genau dort eines meiner Lieblingsbücher begann, Nik Cohns »The Heart of the World«. Die Erzählung eines Broadway-Spaziergangs, der eine ganze Weltreise ersetzt und der an einem »klaren, aber bitterkalten Morgen« an dieser Kreuzung seinen Ausgang nimmt. Aber das war nicht mehr mein »Herz der Welt«. Ich hatte New York nie als Paradies erlebt, viel eher als Stadt des Aufbruchs, als unbarmherzige Stadt auch, der nichts Menschliches fremd war, doch ängstlich war sie mir nie erschienen. Bis jetzt. Und daher dachte ich im Taxi zum Flughafen, als wir durch den Holland-Tunnel zwischen Manhattan und New Jersey fuhren, auch an ein ganz anderes Buch, an John Updikes Roman »Terrorist«, in dem ein junger Amerikaner arabischer Herkunft seinen Lkw voll Sprengstoff lädt und plant, sich im Lincoln-Tunnel in die Luft zu jagen. Updike, der unter einer Tunnelphobie litt, hatte das in ein Buch gepackt, was ich nach dem 9/11 selbst oft gedacht hatte: Irgendwann würde ein Attentat in einem dieser großen Tunnels verübt werden. Dazu musste man nicht einmal Flugzeuge entführen. Ich saß im Taxi mit Tina und unseren Töchtern, im Tunnel war Stau, es ging nur langsam voran. »We live on a target«, Wolfgangs Satz, ging mir nicht aus dem Kopf. Auch mich hatte jetzt diese klebrige Angst erfasst, und der Tunnel erschien mir siebenmal länger als sonst.

Abb. 3

Mötz kam aus Köln-Höhenhaus und wäre zu Beginn der siebziger Jahre mit seiner Nickelbrille und seiner Lockenmähne als Double von Rainer Langhans durchgegangen. Ich lernte ihn während meines Kunststudiums an den Kölner Werkschulen kennen. Dort hatte ihn mein Freund Manfred Boecker, der wiederum Schmal genannt wurde, mit den Worten begrüßt:

»Ah, Mötz, wat määß do dann he?«

Sowohl Schmal als auch Mötz hatten in typischen Sechziger-Jahre-Beatbands Schlagzeug gespielt und begrüßten sich nun wie alte Kollegen. »Poor Boys« hatte sich die Band von Mötz genannt, sie bezog sich dabei in ironischer Weise auf den bekannten Song der Lords, in dem es hieß: »Poor boy you might say life is very hard to stay«. Weil er wohl hin und wieder seinen Einsatz verpasst hatte, waren die übrigen Bandmitglieder dazu übergegangen, ihren Schlagzeuger nur noch »Schloofmötz« zu rufen. Ein Spitzname, dessen Kurzform zudem zu Rainers riesiger Haarmütze passte.

Abb. 4

Unser Kunstdozent Professor Dieter Krämer gab seinen Studenten die Möglichkeit, sich zu finden und voneinander zu lernen. Mötz, Schmal und mich verband dabei nicht nur der Entschluss, realistisch malen zu wollen in einer Zeit, in der fast alle unserer Kommilitonen mit expressiv-abstrakten Bildern Francis Bacon nacheiferten. Vor allem versuchten wir, durch Humor die Werte und Ideale der Generation unserer Eltern hinter uns zu lassen und unseren eigenen Platz im Leben zu finden. Wir nahmen nichts wirklich ernst. Lachen konnte man über alles. Ich schnitt Künstlerwitze aus Zeitschriften aus. Witze, die alle Klischees der Welt enthielten und nur zu deutlich zeigten, wie die Öffentlichkeit sich unser Leben vorstellte: Ein Künstler trug Baskenmütze und Schal, er war ein unablässig rauchender und trinkender Bohemien, der seinem unbekleideten Modell zu nahe kam und auf dessen Leinwand entweder Aktstudien oder Schmierereien zu sehen waren. Unser Humor half uns, mit solchen Stereotypen klarzukommen und sie lächerlich zu machen, noch ehe wir selbst überhaupt wussten, wie ein wirklicher Künstler lebte und arbeitete. Doch das sollte sich bald schon ändern.

Eines Nachmittags kam Dieter Krämer zu uns ins Atelier, er brachte Neuigkeiten mit. Ein bekannter amerikanischer Maler namens Howard Kanovitz halte sich für einige Monate in Köln auf, er habe das ehemalige Atelier von Michael Buthe in der Roonstraße bezogen und suche nun einen ortskundigen Studenten, der ihm ein wenig zur Hand ginge. Wir hatten von Kanovitz noch nie etwas gehört, doch Mötz zögerte nicht und nahm den Job an. Worum es Kanovitz ging, fanden wir rasch heraus. Er war ein Vertreter des Fotorealismus, einer Richtung, die erst langsam begann, in Mode zu kommen, doch schon ein Jahr später, auf der Documenta V, für großes Aufsehen sorgen sollte. Die Fotorealisten interessierten sich dafür, wie die technischen Bilder unsere Wahrnehmung steuern und oft auch verzerren. Sie zeigten, wie wir uns täuschen, wenn wir glauben, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und dabei doch nur auf ihr Abbild hereinfallen. Kanovitz’ Bilder glichen Magrittes verwirrenden Darstellungen des eigentlich Unmöglichen. Sie hoben Zeit und Raum auf. Es konnte einem schwindelig werden. Auf »The Opening« erkannte man Besucher einer Vernissage, die sich ein Bild besahen, das Besucher einer Vernissage zeigte, die sich ein Bild besahen. Auf »Composition« ersetzte ein gemaltes Fenster das echte, war der Ausblick ins Freie nur Schein. Alles geriet auf diesen Bildern ins Wanken. Man konnte in sie hineingehen und sich in ihnen verlieren.

Mötz machte sich während Kanovitz’ Aufenthalt in Köln unentbehrlich. Und er überlegte auch nicht lange, als er das Angebot erhielt, dauerhaft als Assistent zu arbeiten und zuerst mit nach London und dann mit nach New York zu kommen, wo Kanovitz mit seiner Frau lebte. Bald erhielten wir die ersten Briefe. Mötz wohnte jetzt auf der Second Avenue in Kanovitz’ Atelier und blickte von da aus auf die erloschene Leuchtreklame des erst vor kurzem geschlossenen Fillmore East, Bill Grahams »Church of Rock ’n’ Roll«. In einem leergeräumten riesigen Kinosaal hatte Graham drei Jahre lang unzählige Rockkonzerte veranstaltet. An mehreren Tagen in der Woche waren dort zwei Bands pro Abend aufgetreten, nicht wenige hatten ihr Konzert hinterher als Liveplatte veröffentlicht: Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Derek and the Dominos, Grateful Dead, Humble Pie.

Einige Jahre später, 1976, sollte ein zum Teil im Fillmore East aufgenommenes Album dazu beitragen, mein Leben in eine völlig neue Richtung zu lenken, mir eine ganz unerwartete Aussicht auf die Zukunft zu ermöglichen. Und das, obwohl mein Geld gar nicht ausreichte, um die Live-Doppel-LP »Four Way Street« von Crosby, Stills, Nash & Young zu kaufen, und ich daher an einem Abend voller Liebeskummer Neil Youngs »Cowgirl in the Sand« am heimischen Küchentisch nur schwer auf der Gitarre nachspielen konnte. Aus dem, was mir von dem Song im Gedächtnis geblieben war, und den Gedanken an meine wieder einmal ausgeflogene Freundin entstand aber nach und nach etwas Neues, von dem ich noch nicht wusste, wie ich es bewerten sollte: mein allererstes Stück auf Kölsch. Ich gab ihm den Titel »Helfe kann dir keiner«. Erst später wurde mir bewusst, dass der Text sich wie eine Antwort auf das in Köln berühmte Lied »Drink doch eine met« von den Bläck Fööss ausnahm. Ich hatte dem mir immer schon suspekten Trost, dass keiner allein bleiben müsse, weil ihn in der Kneipe nebenan eine Gemeinschaft Gleichgesinnter schon auffange, Trauer und Einsamkeit entgegengestellt: »Do kannste maache, wat de wills, Jung, do blievste allein.« Am nächsten Tag spielte ich den Song den Jungs vor, mit denen ich im Proberaum einmal in der Woche Musik machte. Dabei merkte ich, dass das Singen im Dialekt mir vielleicht eine Möglichkeit der Kommunikation an die Hand geben könnte, an die ich zuvor nicht gedacht hatte. Es war, als hätte sich die Zukunft kurz blicken lassen, ehe sie rasch wieder verschwand in einer Gegenwart voller ungewisser Erwartungen und unbestimmter Pläne.

Wenn Kanovitz abends nach Hause ging, blieb Mötz allein im Atelier zurück. Man konnte aus seinen Briefen leicht herauslesen, dass er sich einsam fühlte. Doch er hatte durch Fleiß und Zuverlässigkeit ungeheuren Eindruck hinterlassen. Es dauerte daher nicht lange, bis der nächste Maler sich nach einem Assistenten aus Deutschland umsah. Larry Rivers war ein guter Freund von Kanovitz, gemeinsam spielten sie schon seit Ewigkeiten in einer Jazzband. Rivers hatte die Nase voll von der »Kommst du heut nicht, kommst du morgen«-Einstellung seiner bisherigen Assistenten und ließ Mötz fragen, ob nicht einer seiner deutschen Kollegen auch Lust habe, nach New York zu kommen. Schmal sagte zu und zog kurze Zeit später bei Rivers ein. Köln schien mir plötzlich wie verwaist. Mötz und Schmal hatten die Gelegenheit genutzt, etwas ganz Neues zu beginnen, und waren ohne lange nachzudenken in eine andere Welt aufgebrochen, von der ich nicht einmal wusste, wie ich sie mir ausmalen sollte. Andererseits war ich mir sicher, dass meine beiden Freunde nichts unversucht lassen würden, mich nachzuholen.

Manchmal ist es, als bilden Lieder und Orte eine unauflösliche Einheit. Vom ersten Moment an, lange bevor ich selbst die Stadt kennenlernte, erzählte mir Leonard Cohen in seinen Songs von New York. Beim Hören vervollständigte sich das Bild von kleinen Kellerclubs, endlosen Straßen, sichtbarem Atem und in der Jacke vergrabenen Händen immer wieder aufs Neue – selbst bei den Songs, die offensichtlich von etwas ganz anderem sprachen. Die Anschläge des 11. September erschienen mir daher in einer ganz naiven Weise neben all der Trauer, die sie auslösten, auch als Angriff auf eine Stadt, in der ich diese Songs ansiedelte, die mir so viel bedeuteten. Es ist wohl kein Zufall, dass alle drei Cohen-Nummern, die ich im Lauf der Jahre ins Kölsche übersetzt habe, von New York handeln: »Chelsea Hotel No. 2«, Cohens Hommage an Janis Joplin, ein lakonischer Abschiedsgruß, während die Limousine schon mit laufendem Motor wartet; das politische Manifest »First We Take Manhattan«, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt; und schließlich »Famous Blue Raincoat«, ein Lied, das ich Anfang 2001 auf Mallorca übersetzt habe, als wir uns dort zu Plattenaufnahmen aufhielten. Beim Betreten meines Hotelzimmers hoch über der Bucht von Cala St. Vicenç erinnerte ich mich augenblicklich an die Fotografie auf der Rückseite der Cohen-LP »Songs from a Room«. Dort konnte man eine schöne Frau sehen, die in einem kleinen Zimmer an einer Schreibmaschine saß. Die Läden vor dem Fenster waren zwar geschlossen, doch ich hatte mir immer vorgestellt, dass hinter ihnen der Ozean brandete. Solch ein Zimmer hatte ich nun gefunden. Ich schaute hinaus aufs Meer, in das unablässig der Regen fiel, starker Wind bewegte die Wellen unter dem verdunkelten Himmel. Während unsere Crew nebenan in einer alten Villa unser Aufnahmestudio einrichtete, bildete sich in meinem Zimmer langsam eine kleine Pfütze, der Regen hatte seinen Weg ins Trockene gefunden. Mallorca im Januar, und ich nahm mir Cohens um vier Uhr morgens im kalten New York begonnenen Brief vor, in dem der Zorn über einen Nebenbuhler der Sorge um das Wohlergehen eines alten Freundes weicht.

Cohen-Lieder vermischten sich mit Eindrücken aus Filmen, mit Szenen aus Büchern und mit Touristenerwartungen und verliehen meiner Vorfreude eine romantische Note, als ich Ende 1973 endlich auch nach New York aufbrach. Ich fuhr nach Brüssel und nahm von dort einen Billigflug mit Capitol Airways. Schmal und Mötz waren nicht untätig gewesen, sie hatten in der Zwischenzeit sogar gleich zwei mögliche Assistentenstellen für mich aufgetan. Wobei ich mir schon früh sicher war, dass mir die Wahl leichtfallen würde. Da ich mittlerweile selbst begonnen hatte, fotorealistisch zu malen, hatte ich mich intensiv mit den Arbeiten aller bekannten Fotorealisten beschäftigt. Die Bilder von Lowell Nesbitt ließen mich ratlos zurück. In Katalogen wurde er der »Hofmaler der NASA« genannt, weil er offiziell eingeladen wurde, dem Start von Apollo 9 in Cape Kennedy und der Landung von Apollo 13 in Houston beizuwohnen. Anschließend machte er aus seinen Fotovorlagen von den Ereignissen Gemälde, auf denen sich der Flug einer Rakete wie der Start in eine Zukunft ausnahm, in der die Menschheit aller Probleme ledig sein würde. Eine andere Werkserie von Nesbitt trug den Titel »Iris« und vergrößerte Blumenpostkarten auf ein Format von zwei mal zwei Meter. Riesige, glänzende, bestechend scharf gemalte Blütenkelche, die an weibliche Geschlechtsteile erinnerten. Von diesen gynäkologischen Bildern wollte ich nicht Tag für Tag umgeben sein. Sie waren alles andere als sexy. Sie erzeugten bei mir ein fast körperliches Unwohlsein, wenn ich sie länger betrachtete. Ich musste mich von ihnen abwenden. Sie waren für mich wie braune Blätter an den Blumen, die man abzupfte, weil man sie nicht in der Wohnung haben wollte. Eine Assistentenstelle bei Nesbitt reizte mich also nicht. Anders sah es mit Malcolm Morley aus. Morley gab einem mit seinen Bildern zu verstehen, dass er durchschaut hatte, wie man die Welt wahrnahm. Er kannte die Abhängigkeit von Zeitungsbildern, Schnappschüssen und Plakaten, wenn man sich auf »die Realität« bezog. Morley entnahm dem »Life«-Magazin eine Fotografie, die den Abtransport Verwundeter im Vietnamkrieg festhielt, und machte daraus ein Bild. Er malte ein Wasserschloss in idyllischer Landschaft und vergaß nicht, in der rechten oberen Ecke ein gelbes »Kodak«-Zeichen einzufügen, um einen darauf hinzuweisen, dass man alles immer nur aus zweiter Hand serviert bekam. Alles war Reproduktion. Die Wirklichkeit war einem längst schon entwischt. Ich konnte mir gut vorstellen, für Morley zu arbeiten.

Schmal und Mötz hatten sich alle Mühe gegeben, mich gebührend zu empfangen, doch ein Flughafenpolizist machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Er sah zwei langhaarige Deutsche, die ein Transparent in die Höhe hielten, auf dem, umrahmt von Peace-Zeichen und liebevoll gemalten Blümchen, die freundliche Botschaft stand: »Welcome, liebe Jung!« Der Polizist konnte nicht wissen, was mit »liebe Jung« gemeint war, und schon gar nicht, dass wir Peace-Zeichen und Blümchen als unsere ganz persönlichen Ironiesignale betrachteten, mit denen wir uns über alle Arten von weihevoll ernster und politisch korrekter Kunst lustig machten. Für jeden Außenstehenden musste das Transparent, zumal in Zeiten des noch immer nicht beendeten Vietnamkriegs, wie die Botschaft friedensbewegter Hippies wirken. Der Polizist ließ nicht mit sich spaßen: »Roll it up!« Schmal und Mötz versuchten noch einige Male, ihr Transparent auszurollen, doch der Polizist kam immer wieder zurück und drohte ihnen sogar Prügel an, den Knüppel hatte er schon in der Hand: »I said ›Roll it up!‹«. So bestand das Begrüßungskomitee schließlich aus meinen zwei leicht betrübten Freunden und einem eingerollten Transparent. Es war großartig, Schmal und Mötz wiederzusehen.

In Kanovitz’ Atelier war in einer Art Verschlag ein Sofa für mich hergerichtet. Mötz schlief nebenan, doch mich hatte der Jetlag fest im Griff. Ich bekam kein Auge zu. In dieser Nacht sah ich auf der Toilette die ersten Kakerlaken meines Lebens. Am Morgen sprach ich Mötz in der kleinen Küche darauf an:

»Do weiß jo, dat et he Kakerlake jitt?«

»Jo, ävver die kumme nur ens luhre, die jonn dann direk widder.«

Mötz war nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Er sah nicht einmal auf, als ich den Kühlschrank öffnen wollte:

»Loss dä zo, do wähß Zeuch drin!«

Ich beschloss, mich an meinem ersten New Yorker Morgen ein wenig nützlich zu machen, und ging los, um Putzmittel und etwas zu essen zu kaufen. Bis Kanovitz ins Atelier kam, um zu arbeiten, fand er seine Erwartungen, was deutsche Assistenten betraf, aufs schönste bestätigt. Wir frühstückten in einer sauberen Küche. Mötz feierte diesen Moment durch die Modernisierung einer alten avantgardistischen Kunstpraxis. Er erfand das Readymade neu. In Ermangelung eines dritten Eierbechers stellte er sein Frühstücksei ganz einfach auf eine Kleenex-Rolle:

»Luhr he, ess fäädisch!«

Es blieb meine einzige Nacht in dieser Wohnung, denn bei Larry Rivers war mehr Platz. Ich zog noch am selben Tag um. Schmal und Mötz, die mich begleiteten, blieben vor einem schon etwas verfallenen Lagergebäude in der 14th Street stehen. Wir betraten ein ramponiertes Treppenhaus, das neben einem kleinen Zigarettenladen lag, und stiegen die Treppen hinauf bis ganz nach oben. Larrys Etage war wie eine Festung gesichert. Stangen und Schlösser sollten ungebetene Besucher abschrecken. Später ließ ich das Treppenhaus links liegen und benutzte meist den Eingang an der 13th Street. Neben einer Wäscherei führte ein langer Flur bis zu einem Lastenaufzug, der nur von oben in Bewegung zu setzen war. Man musste klingeln, um sich anzukündigen. In der vierten Etage wurde die Tür geöffnet, und dann betrat man eine Welt, in der die Unterschiede zwischen Kunst und Alltag nicht mehr existierten.

Bob Dylan nannte Johnny Cash einmal den Polarstern, an dem er sich orientiert habe. Wenn es in meinem Leben solch einen Polarstern gab, so war das Larry. Er war der erste wirklich berühmte Mensch, den ich traf, und bis heute spüre ich, wie viel ich von ihm verinnerlicht habe. Etwa seine Art, wie er auf Menschen zuging. Ich war ein Freund seines Assistenten, der einen guten Job machte, also war es normal, dass er mich willkommen hieß, doch er tat es mit einer ungeheuren Freundlichkeit. Und noch immer achte ich bei allen Künstlern, denen ich begegne, darauf, ob bei ihnen Werk und Vita so deckungsgleich sind, wie ich es bei Larry erfahren habe. Kunst war bei ihm Leben und umgekehrt. Er holte sich die Welt ins Atelier. Man sah ihn selten auf der Straße, doch jeder kannte ihn. Schon auf dem Flughafen, unmittelbar nach meiner Ankunft in New York, wurde mir bewusst, wie berühmt Larry eigentlich war. Ich füllte das Einreiseformular aus, und da ich kein Hotel angeben konnte, in dem ich wohnen würde, kritzelte ich ins Adressfeld: »404 East 14th Street, c/o Larry Rivers«. Der Zollbeamte schaute auf das, was ich geschrieben hatte, und sagte: »Larry Rivers? You mean THAT Larry Rivers?« Und ich konnte die Sperre passieren. Später, wenn ich wieder mal losgeschickt worden war, um in einem Deli im East Village Sixpacks, Bratkartoffeln, Sandwiches und Bagels zu holen, ließ ich mit dem Satz »Write it on Larry’s account« anschreiben. Es ging zu wie in einem Dorf.

Larry war in der Bronx aufgewachsen, seine Eltern stammten aus der Ukraine. Er hatte eingefallene Wangen und graues Haar, das er sich aus der Stirn kämmte. Larry redete nicht über Kunst, dazu hatte er gar keine Zeit. Er war alles andere als ein Verbalerotiker. Für kunsttheoretische Exkurse konnte man ihn nicht gewinnen. Er musste weitermachen. Die Geschichte seines Lebens nahm einem die Luft und machte einem gleichzeitig Mut, dem Wind entgegenzugehen. Larry hatte mit Miles Davis eine Zeitlang auf der Musikhochschule studiert, er spielte Saxophon und war früher in Jazzclubs mit einer Band, die sich »Larry Rivers and the Mudcats« nannte, aufgetreten. Er war Motorradfahrer, trug selbstbemalte Krawatten und war 1968 in Lagos nur knapp der Exekution entkommen, als er von einem nigerianischen Major für einen weißen Söldner gehalten wurde. Er gewann bei der »$ 64,000 Challenge« $ 32,000, weil er alle Fragen bis auf die letzte beantworten konnte. Larrys Leben schien geräumiger zu sein als das anderer Leute. Es öffneten sich immer neue Türen. In Robert Franks Film »Pull My Daisy« konnte man ihn mit den Schriftstellern der Beat Generation in einem rauchgeschwängerten Loft in der Lower East Side sehen. Jack Kerouac nahm mit seiner Stimme aus dem Off den Zuschauer an die Hand und führte ihn durch einen in dunklen Bars, Treppenhäusern und Schlafzimmern verbummelten Tag: »Early morning in the universe …«

Larrys bester Freund war der Dichter Frank O’Hara gewesen, der 1966 von einem Auto überfahren worden war. O’Hara hatte gezeigt, dass buchstäblich alles, was man wahrnimmt, vorausgesetzt, man nimmt es genau genug wahr, zum Thema eines Gedichts werden kann. Die Schlagzeilen der Klatschpresse ebenso wie das Mittagessen vom vergangenen Tag. Es ging um die Aufmerksamkeit und das Interesse, mit dem man seiner Umwelt begegnete. Man durfte keine Angst haben, sondern musste skrupellos genug sein, den eigenen Blick auf die Dinge zu richten. Wie O’Hara weigerte sich Larry hartnäckig, zwischen hoher und niederer Kunst zu unterscheiden. Er vollzog den Schritt vom Abstrakten Expressionismus zur Pop-Art, noch ehe jemand wusste, was es überhaupt mit Pop-Art auf sich hatte. Eine Firma schmückte ihre Zigarrenschachteln mit Rembrandts berühmtem Gemälde »Staalmeesters«? Larry klaute die Idee zurück. Er sammelte die Dinge, die sich in die Warenwelt verlaufen hatten, wieder ein und machte Kunst aus ihnen: aus Briefmarken mit Cézanne-Reproduktionen ebenso wie aus der Speisekarte der »Cedar Tavern«, dem Stammlokal der New Yorker Avantgardekünstler am University Place.

Ich schaute mich erst einmal um. Das Atelier war wirklich riesig. Eine ganze Fabriketage, so lang wie ein Häuserblock. Unter Neonröhren ging Larry zwischen überladenen Arbeitstischen voller Skizzen, Fotografien und Werkzeug, zwischen Leinwänden und fertigen Bildern hin und her. Er liebte es zu arbeiten und war mit einer enormen physischen Ausdauer und einer animalischen Konzentrationsfähigkeit gesegnet. Oft sah ich ihm und auch Kanovitz beim Arbeiten zu. Der Unterschied war gewaltig. Kanovitz hatte einen festen Tagesablauf. Er erschien morgens zwischen neun und zehn im Atelier und begann, mit der Spritzpistole und mit Hilfe der Schablonen, die Mötz ihm ausgeschnitten hatte, an seinen akribisch geplanten Bildern weiterzumachen. Ich selbst hatte nie Lust, mit der Spritzpistole zu arbeiten, das entsprach mir nicht. Ich brauchte den direkten Umgang mit Pinsel und Farbe. Auch Kanovitz’ Künstlermodell erschien mir undenkbar. Kanovitz ging am Abend aus dem Atelier und kam nach Hause wie ein Arzt, der den Operationssaal verlässt und sich sagt: »Davon heute nichts mehr!« Derart abzuschalten gelang mir nicht. Ich war immer auf Empfang.

Abb. 5

Larry lebte mitten in seiner Kunst. Er hatte ein Funkeln in den Augen. Sein Spieltrieb ließ ihn immer Neues ausprobieren. Wenn sich ein Sammler angesagt hatte oder wenn Larry zu einem Arzt musste, der kein Geld von ihm nahm, dem er aber dennoch etwas schenken wollte, machte er sich kurzerhand daran, eine kleine Collage anzufertigen. Abwechselnd liefen dabei seine zwei Lieblingsplatten: das erste Velvet-Underground-Album, das er durch Diane, seine junge Freundin, die in Andy Warhols Factory ein und aus ging, kennengelernt hatte, und »Let It Bleed« von den Rolling Stones. Für meinen Geschmack hörte er diese Platten beinahe schon zu oft. Insbesondere das Titelstück der Stones-LP hatte es ihm angetan. Beim Mitsingen des Refrains zog er die letzten beiden Wörter schwungvoll in die Länge: »We all need someone we can LLLEAN ON«. Da stand er, murmelte »Something«, wenn ihm wieder eine Idee für seine Collage gekommen war, fing an zu schneiden, klebte etwas auf, es hielt nicht, also griff er sich die Tackermaschine und tackerte es fest, wischte, brummelte wieder »Something«, schrieb noch etwas hin, sang »LLLEAN ON«, woraufhin ihm einfiel, dass er noch eine Kleinigkeit dazu zeichnen könnte oder dass ein Farbtupfer fehlte. Mir blieb der Mund offen stehen. Larry war in seinem Element. Als er fertig war, fragte ich ihn, ob die Tackernadeln auf seiner Collage nicht etwas rüde wirkten. Larry sah mich erstaunt an:

»Staples? You mind staples? What’s wrong with staples?«

Und er nahm die Maschine und tackerte noch ein paar Nadeln auf das Bild. Er hatte recht. Nichts war falsch an Tackernadeln. Die Frage hatte eine Tür aufgestoßen. Ich musste versuchen, mich von vorgefassten Meinungen und Bedenken frei zu machen. Larry wies mir dabei den Weg. Auf einmal schien das Leben, das ich mir zu Beginn meines Kunststudiums ausgemalt hatte, nicht mehr ganz so weit entfernt zu sein.

Einige Jahre später kam Larry zur Vorbereitung einer Ausstellung in Hannover zum ersten Mal nach Deutschland. Schmal und ich erwarteten ihn in Frankfurt am Flughafen und brachten ihn zuerst nach Köln. Schon in New York hatte ich Larry vom Lebensmittelladen meiner Eltern an der Ecke Severinstraße/Kartäuserwall erzählt, er hatte mit Begeisterung zugehört und bestand nun darauf, dem Laden einen Besuch abzustatten und bei dieser Gelegenheit auch meine Eltern kennenzulernen. Es war ein warmer Sommerabend kurz vor Ladenschluss, es war die Zeit, die Mötz, Schmal und ich nur »Rinndraarezick« nannten. Jeden Tag um halb sieben mussten die vor den zwei Schaufenstern aufgestellten Obst- und Gemüsekisten in den Laden zurückgebracht werden. Als Kind des Familienbetriebs hatte ich schon unzählige Male dabei mitgeholfen, auch Mötz und Schmal packten so oft mit an beim »Reintragen«, dass es uns längst in Fleisch und Blut übergegangen war: Um halb sieben war »Rinndraare«. Selbst in New York blickten wir auf die Uhr, rechneten die Zeit um und nickten uns zu: »Jetz ess eijentlich Rinndraare.«

Ich holte meine Eltern nach draußen und stellte sie Larry vor. Er begrüßte sie herzlich und versuchte dann, ihre Ängste, was meine Berufswahl betraf, zu zerstreuen. Er lobte mich und versicherte ihnen, dass meine Entscheidung für die Kunst in Ordnung ginge und dass mir eine Zukunft bevorstände, vor der sie keine Angst zu haben bräuchten. Es erinnerte ein wenig an jene Szene in Woody Allens »Der Stadtneurotiker«, in der Allen sich beim Warten vor einer Kinokasse in einen philosophischen Disput über Marshall McLuhans Medientheorie verwickeln lässt. Der Kontrahent in der Warteschlange entpuppt sich als Universitätsdozent und scheint alle Trümpfe in der Hand zu halten. Doch Allen zieht plötzlich hinter einer Werbewand den leibhaftigen Marshall McLuhan hervor, und der gibt dem Stadtneurotiker in allen Punkten recht und beendet die Diskussion zu seinen Gunsten. Manchmal imitiert das Leben die Tagträume des Kinos. Der Maler der Beat Generation fiel in der Kölner Südstadt vom Himmel und trat als mein Fürsprecher auf. Zwar war meinem Vater, der kein Englisch verstand und alles nur über Umwege mitbekam, die Sache ganz offensichtlich suspekt. Larry verkörperte eine Lebensweise, die ihm, der sich um mein Auskommen sorgte, zutiefst missfiel. Meiner Mutter jedoch standen Aufregung und Stolz ins Gesicht geschrieben. Sie beherrschte ein paar Brocken Englisch und begann eine Unterhaltung. Larry gefiel ihr. Beinahe konnte man den Eindruck gewinnen, die beiden würden miteinander schäkern.

Auf den Bürgersteigen von New York hielt sich der Schnee; glatte, längst verharschte Stellen, die unter dem blauen Himmel in der Sonne glänzten. Wenn man aus dem Schutz der dicken Häuserblocks trat, raubte einem der Wind den Atem, und man wurde daran erinnert, wie nah das Meer war. Ich senkte den Kopf, steckte die Hände in die Taschen meiner dünnen braunen Lederjacke, unter die ich mehrere Pullover übereinander gezogen hatte, und ging weiter. Auf einmal hatte ich viel Zeit. Aus der Assistentenstelle bei Malcolm Morley, in die ich einige Erwartungen gesetzt hatte, war nichts geworden. Mit Schmal und Mötz hatte ich Morley in seinem Atelier besucht, dabei waren wir mitten hineingeraten in eine Party, die offensichtlich schon mehrere Tage andauerte. Manchmal kommt man irgendwohin, schaut sich um und weiß schon nach wenigen Momenten, dass man nicht am richtigen Ort ist. Ich wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Morleys Party schreckte mich ab. Ich fühlte mich unwohl zwischen all den mir viel zu exaltiert erscheinenden Unbekannten, die ihre Feierlaune nicht nur dem Alkohol verdankten. Arty-Farty-People im Exzess. Da war kein Platz für mich. Ich wollte meine Zeit anders nutzen. In den folgenden Tagen löste ich mich mit jedem Schritt ein bisschen weiter von der Erinnerung an einen Plan, der nicht aufgegangen war. Meine Gedanken konnten sich neuen Angelegenheiten zuwenden.

New York war mir nicht fremd, New York war vertraut. New York war mir sogar in all seiner Fremdheit noch vertraut. All die Filme, die ich gesehen hatte, waren nicht ohne Wirkung geblieben. Und doch hatten sie mich nicht vorbereiten können auf die kleinen glückhaften Schockmomente, die mich immer wieder aufs Neue aus der Fassung brachten. Sie riefen mir ins Bewusstsein, dass ich nun selbst in dieser Stadt gelandet war, von der ich so oft geträumt hatte. Wenn ich nicht Schmal und Mötz zur Hand ging oder Larry bei der Arbeit zusah, lief ich durch die endlosen Straßen. Ich eroberte mir die Stadt im Schlendern. Eine Gewohnheit, die ich später auch in Deutschland beibehielt. Kurz bevor sich die ersten größeren Tourneen mit der Band ergaben und nachdem Erwin, mein Kater, elend an Rattengift krepiert war, hatte ich eine junge Hündin aus dem Tierheim adoptiert. An Blondies Seite lernte ich jede Stadt, in der wir auftraten, auf ausgedehnten Spaziergängen kennen. Noch heute möchte ich wissen, wie die Straßen aussehen, in denen die Leute leben, für die wir spielen.

New York roch nach überhitztem Dampf. Qualm stieg aus den Lüftungsschächten der U-Bahn durch Gullydeckel an die Oberfläche der Trottoirs und gab den kalten Tagen eine Illusion von Wärme. Feuerwehrwagen mit heulenden Sirenen ließen unentwegt an Katastrophen denken, doch seltsamerweise nahm keiner groß Notiz von ihnen. An jeder Ecke warteten dick vermummte Hot-Dog-Verkäufer neben ihren kleinen Wagen auf Kundschaft. Ich gab mich jedem Eindruck hin. Ich verbrachte meine Tage als Einsamer in der Menge und blieb der Großartigkeit und Unverständlichkeit des Großstadtlebens auf der Spur. East Village war der Ausgangspunkt, von dem aus ich meine Kreise zog. Nicht nur hier, sondern auch in Chelsea, Greenwich Village, SoHo, Chinatown und Little Italy waren die Wolkenkratzer, die mir auf der langen Fahrt vom Flughafen als scheinbar stets in der gleichen Entfernung verharrender Prospekt die Dimensionen New Yorks vor Augen geführt hatten, kaum zu ahnen. Viele der fünf- oder sechsstöckigen Häuser präsentierten sich noch im Originalzustand und dämmerten dem Verfall entgegen, während im Hintergrund Spekulanten schon ihr Geschäft witterten.

In den Tag und Nacht geöffneten, meist von einem Einwandererehepaar entbehrungsreich betriebenen Delis erkannte ich den Lebensmittelladen meiner Eltern wieder – ein sich blitzartig einstellendes Gefühl von Heimat, das mir später auch auf meinen Reisen durch Afrika noch ab und zu begegnen sollte, wenn ich in einer kleinen, mit allen möglichen Waren bunt vollgestopften Bretterbude plötzlich den Geruch meiner Kindheit wiederfand. Ich nahm die U-Bahn und sah mir in den Museen die Bilder von Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Clyfford Still und all den anderen Künstlern an, die zwei Jahrzehnte zuvor von dieser Stadt aus losgezogen waren, um den Abstrakten Expressionismus nach Europa zu bringen. Ihre Bilder in New York zu betrachten kam mir beinahe vor, als luden mich die Maler zu sich nach Hause ein. Ich fuhr mit der nahezu kostenlosen Fähre nach Staten Island und wieder zurück nach Manhattan und erlebte im schwindenden Nachmittagslicht das langsame Näherkommen der Skyline und der Freiheitsstatue, wie es schon die Einwanderer im frühen 20. Jahrhundert erlebt hatten.

Ich machte mir keine Notizen und besaß keinen Fotoapparat. Ich zeichnete nichts auf, sondern ließ den Moment geschehen. Schmal und Mötz dachten wie ich. Obwohl wir alle drei fotorealistisch und damit nach Fotovorlagen arbeiteten, wäre uns nicht in den Sinn gekommen, einen privaten Augenblick mit dem Fotoapparat festzuhalten. Das galt uns auf eine verquere Art als spießig. Wenn es in dem Kinks-Stück hieß: »People take pictures of each other just to prove they really existed«, dann wollten wir nicht zu denen gehören, die sich umdrehten, um sich der Vergangenheit zu vergewissern, deren Leben wie ein Spuk vorbeiging und keine Spuren hinterließ außer einigen Fotos in verstaubten Alben.

Über zwei Jahrzehnte später jedoch arbeitete ich an Bildern, die die Eindrücke meiner ersten New-York-Reise noch einmal aufriefen. Sie nahmen Bezug auf einen Text mit dem Titel »Amerika«, den ich kurz zuvor geschrieben hatte. In ihm ließ ich zwei Kölner auftreten, die nach der Befreiung ihrer Stadt vom Faschismus in der kleinen Straße An St. Magdalenen zusammenstehen, eine GI-Patrouille beobachten und sich dabei so ihre Gedanken über den amerikanischen »Way of Life« machen. Ich ging an die Bilder mit der Idee heran, dass alle Materialien, die ich verwenden wollte, vielleicht auch in genau dieser Nachkriegsstraße, inmitten von Trümmern, zu finden gewesen wären. Und so wie das Halbwissen der zwei Kerle im Text aus Aufgeschnapptem, Vermutetem und Ausgedachtem bestand, fügte ich dann Lack, Sand, Holz und Blech zu einem gefaketen »Amerikanischen Tisch« zusammen, den ich zusätzlich noch mit einem jener Cast-Iron-Ornamente versah, wie ich sie zu Beginn der siebziger Jahre so oft an den Fassaden der verwaisten Lager- und Fabrikgebäude in SoHo gesehen hatte.

Gusseiserne Fassaden, hinter denen einst unter erbärmlichen Bedingungen Arbeiter der Textilindustrie ihr Tagwerk verrichtet hatten. Nach dem Abzug der Industrie standen ganze Häuserblocks leer und wurden zum Zufluchtsort für Künstler und Galeristen auf der Suche nach billigem Wohnraum. Der Verfall interessierte sie nicht. Sie funktionierten die Etagen zu Lofts und Ateliers um und begannen zu arbeiten. Sie konnten nicht wissen, dass nicht zuletzt ihr Engagement den Stadtteil für Immobilienhändler wieder attraktiv machen sollte. Nur wenige Jahre später, nach umfangreicher Sanierung, war die Gentrifizierung des Viertels abgeschlossen. Die Preise für ein Loft stiegen ins Unermessliche, und viele der ursprünglichen Bewohner mussten ausziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten konnten.

Zu Beginn der siebziger Jahre wirkte SoHo jedoch noch wie ausgestorben, wenn wir unsere Thekengespräche aus dem Kölner »Podium« entweder in der »Broome Street Bar« oder in der »Spring Street Bar« wiederauferstehen ließen. Beide Kneipen lagen an Ecken des West Broadway. Schwarz gestrichene, mit viel Neon und ein paar Blumen eingerichtete Inseln inmitten eines aus der Zeit gefallenen Niemandslands, das man in der Nacht besser nicht zu Fuß durchquerte. Ein Taxi brachte uns heim. Am Fenster zogen lange Strecken heruntergekommener und verrammelter Lagerhäuser vorbei, dazwischen lagen immer wieder Abschnitte tiefer Dunkelheit, die ein Gefühl von Unwirklichkeit erzeugten. Wie immer war ich es, der dem Taxifahrer das Ziel genannt, ihm eine der beiden in Frage kommenden Adressen angegeben hatte. Sätze, die mir heute wie die Beschwörung eines längst nicht mehr existierenden Alltags erscheinen. »We go to the corner Second Avenue and St. Mark’s.« Oder: »We go to the corner of First Avenue and 14th.« Die Ecke, an der Larry lebte.

Eines Abends gingen wir mit Larry ins Kino. Wir erwischten den Anfang einer Doppelveranstaltung. In einer Endlosschleife liefen zwei Filme immer wieder hintereinander ab. Es war eines dieser heruntergekommenen Kinos an der 14th Street, in denen es nie hell wurde. Niemand störte sich daran, wenn man halbe Tage dort verbrachte. Allerhand Gestalten, die das Licht scheuten, benutzten das Kino als ihr muffig riechendes Wohnzimmer und blinzelten in die immer gleichen flackernden Bilder. Ich klappte den Sitz nach unten und versuchte, mich auf die Handlung eines Films namens »Westworld« zu konzentrieren. Es ging reichlich abstrus zu. Ein paar Typen fuhren in eine Art Disneyland, wo sie sich mit als Cowboys verkleideten Statisten Kämpfe liefern konnten. Man erfuhr recht bald, dass es sich bei den Statisten um Roboter handelte, die nur die Aufgabe hatten, die Lust der Gäste auf Nervenkitzel zu befriedigen. Nachts kamen die im Kampf beschädigten Roboter in die Werkstatt, wurden repariert, und die Show ging am nächsten Tag wieder von vorne los. Einer der Roboter überlegte es sich jedoch anders. Er hatte wohl keine Lust mehr, sich von den Touristen niedermetzeln zu lassen, und begann sich zu rächen. Ich erkannte Yul Brynner in dieser Rolle. Ein Trick machte es sogar möglich, dass man einen Blick in sein Inneres werfen konnte. Es bestand aus Drähten.

Bei all dem konnte man nur mit den Schultern zucken. Nichts an diesem Film brachte einen auf neue Gedanken. Ohnehin hatte mich Science-Fiction immer kaltgelassen. Roboter waren mir gleichgültig. Das normale Leben war schon kompliziert genug. Ich begann, die mir neue Form der Doppelveranstaltung für keine so gute Idee mehr zu halten. Doch bereits der Vorspann des zweiten Films machte einem klar, dass man nun besser genauer achtgab. Unwillkürlich setzte man sich auf und vergaß, auf den eigenen Atem zu achten.

Der Film trug den Titel »Soylent Green«. Er spielte in den Straßen, durch die wir eben noch gegangen waren, doch er tauchte sie ins Licht des Jahres 2022. Es war keine angenehme Zukunft, die er vor Augen stellte, aber man konnte seinen Blick nicht von der Leinwand abwenden. Ökologische Katastrophen und eine Bevölkerungsexplosion hatten die Stadt verändert, das New York im Film zählte 40 Millionen Einwohner. Alle Rohstoffe waren aufgebraucht. Es gab kein sauberes Wasser mehr, im Gramercy Park wurden die letzten Bäume in einem Gewächshaus bewacht. Lebensmittel konnten sich nur noch die Reichen leisten, der Rest ernährte sich von einer Wundernahrung namens Soylent Green. Der Strom fiel aus. Bücher wurden keine mehr gedruckt. Die Menschen schliefen in überfüllten Treppenhäusern, in Kirchen und auf öffentlichen Plätzen. Wer sterben wollte, begab sich in eine Klinik und ließ sich einschläfern. Zuvor wurden ihm zu klassischer Musik Bilder von Sonnenuntergängen, Blumenfeldern und Berglandschaften gezeigt. Der Tod kam in Dolby-Surround und als Rückblick auf eine von Menschen unberührte Natur. Gleich darauf wurden die Eingeschläferten mit Müllwagen in eine Fabrik gebracht und dort zu Soylent Green verarbeitet. Ein von Charlton Heston gespielter Polizist hatte das Geheimnis gelüftet. Am Ende des Films sah man ihn blutverschmiert auf einer Bahre liegen, »Soylent Green is people« rufend.

»Westworld« begann wieder. Wir stolperten aus dem Kino, traten hinaus auf die nachtdunkle 14th Street und sahen uns um. Langsam löste sich der Bann. Alles war wie immer. Für diesen Abend waren die Stadt und wir noch einmal davongekommen.

Auf meinen alltäglichen Streifzügen kam ich auch durch die Bowery. Zwei sich düster gegenüberstehende Häuserreihen, die einmal bessere Tage erlebt hatten, Tage voller Reichtum, schön gekleideter Menschen und großer Autos. Jetzt überlegte ich mir es zweimal, ob ich diesen Weg nahm. Die Bowery war ein heikles Pflaster. Hier »torkelte«, schrieb einige Jahre zuvor der Schriftsteller Wolfgang Koeppen, »wer an Amerika starb, durch eine Avenue elender Schnapsausschänke«. Die im alltäglichen Konkurrenzkampf auf der Strecke Gebliebenen, die Überflüssigen und Ausgespuckten lagen hier buchstäblich auf der Straße. Zu Hause hatte ich mich mit den Arbeiten des amerikanischen Bildhauers Duane Hanson beschäftigt. Hanson überführte den Fotorealismus ins Dreidimensionale. Er stellte aus Glasfaser und Polyester hyperrealistische Figuren her, die man oft auch noch beim zweiten Hinsehen für lebende Menschen hielt. Ging man im Museum um eine Hanson-Skulptur herum, erwartete man jeden Moment, von ihr angesprochen zu werden. Es war verblüffend, doch viel mehr als nur ein Wachsfigureneffekt. Hanson hielt mit seinen täuschend echten Figuren, mit all den anonymen Hausfrauen, Sportlern, Gangstern, Einkaufenden, Putzfrauen und Touristen, Amerika den Spiegel vor. Er kritisierte durch genaues Hinsehen. Unmittelbar nach seinem Umzug nach New York hatte Hanson das Elend von drei schwarzen Obdachlosen in einer Skulpturengruppe mit dem Titel »Bowery Derelicts« abgebildet. Ich kannte sie aus einem Katalog. Wenn ich nun durch die Bowery ging, korrigierte die Realität meine an Hansons Kunst geschärfte Wahrnehmung. Aus den leblosen Figuren wurden wieder echte Menschen. Hanson hatte nicht übertrieben. An jeder Ecke begegnete ich Bowery-Pennern. In der Bowery verendete der amerikanische Traum im Müll.

Ausgerechnet dort eröffnete kurz nach meiner Abreise aus New York ein Wirt namens Hilly Kristal eine Kneipe, in der auch Musiker auftreten konnten. Der Name des Lokals verkündete zwar, welche Musik Kristal vorschwebte: Um Country, Bluegrass und Blues sollte es gehen. Doch schon der Untertitel nahm es nicht mehr so genau und versprach auch »& Other Music For Uplifting Gormandizers«. Eines Tages stand Kristal auf der Leiter vor seinem Laden, um die Markise zu reparieren, als vier Jungs in Jeans und T-Shirts ihn ansprachen und letztlich überredeten, sie auftreten zu lassen. Sie halfen sogar dabei mit, die winzige Bühne, die sich an der Stirnseite des schlauchartigen Lokals befand, aufzubauen. Die Jungs nannten sich als Band Television, und als sie Ende März 1974 ihren ersten Gig im »CBGB’s« spielten, war sehr schnell klar, dass man von nun an auf der Hut sein musste, wollte man den Anschluss nicht verpassen. Man zog die viel zu lange schon stehengebliebenen Uhren wieder auf, ging nach draußen und schaute nicht zurück. Nur wenn man rannte, erreichte man den Zug noch. Television machten den Anfang. Ihre Musik enthielt das Versprechen, sich um den ramponierten Geist des Rock ’n’ Roll zu kümmern und ihn noch einmal zum Tanzen zu bringen. Auf einmal war es genug mit gepolsterten Sesseln und Whirlpools, mit Spiegeln an der Decke und rosa Champagner auf Eis. Television sperrten die Dinosaurier in eine Abstellkammer und warfen den Schlüssel weg. Sie drehten die 1000-Watt-Birnen aus und öffneten die Fenster, um den Bodennebel loszuwerden.

All das erzählte mir Mötz bei einem seiner jährlichen Besuche in Köln. Er beschrieb mir, wie nach und nach immer mehr Bands dem Beispiel, das Television gegeben hatten, folgten. Im »CBGB’s« durften alle nur Selbstkomponiertes spielen. Coverbands wurde die Tür vor der Nase zugeschlagen. Wer montags im Publikum stand, hielt sich am Wochenende dran, selbst auf die Bühne zu kommen. Die Grenzen zwischen Zuschauern und Auftretenden begannen zu verschwimmen. Mötz zählte mir einige der Acts auf, die er im »CBGB’s« erlebt hatte, die Namen klangen aufregend. Wayne County & The Electric Chairs. Suicide. The Stilettoes, deren Sängerin Debbie Harry uns noch vor gar nicht langer Zeit im »Max’s Kansas City« als Kellnerin begegnet war. Patti Smith Group. The Shirts. Talking Heads. Von einer Band hatte er sogar eine LP dabei:

»Dat ess ein vun dänne, die hann ich dir metjebraat. Hührt sich e’ bessje ahn wie janz ahle Kinks-Plaate!«

Ich nahm das Album in die Hand und besah mir die Schwarzweißfotografie auf dem Cover. Vier dünne Männer standen vor einer abbröckelnden Häuserwand und starrten ausdruckslos in die Kamera. Lederjacken, Jeans, Sonnenbrillen. Darüber, in weißen Großbuchstaben, der Schriftzug »RAMONES«. Legte man die Platte auf, wurde man zu den Waffen gerufen. Es war, als ob sich das erste Stück an einen persönlich wandte und dazu aufforderte, seine Chance nicht zu versäumen. Jede Sekunde konnte es losgehen: »Hey ho, let’s go«. Paul McCartney hatte einmal, noch zu Silver-Beatles-Zeiten, für eine Tournee das Pseudonym »Paul Ramon« gewählt. Nicht nur mit ihrem Namen verbeugten sich die Ramones vor den Beatles. Ihre Platte nahmen sie in gerade mal einer Woche mit einem Vierspurgerät auf. Kein Stück dauerte länger als zweieinhalb Minuten. Drei Akkorde, drei Wörter und ein Refrain. Second verse, same as the first. Adrenalin und Enthusiasmus ersetzten ausgeklügelte Pläne, und auf einmal schien alles wieder ganz einfach zu sein.

Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nicht nur, dass Mötz die Ramones, deren Musik mir auf Anhieb gefiel, persönlich kannte. Noch mehr beeindruckte mich, dass er selbst wieder begonnen hatte, Musik zu machen. Er spielte nun Schlagzeug in einer Band, die sich LOK, Love’s Outrageous Kingdom, nannte und die hin und wieder im »CBGB’s« spielte. Da in den Clubs schon eine kleine PA eingebaut war, mussten die Bands nur die Instrumente und ihre Backline zum Auftrittsort transportieren. LOK übten bei Mötz im Atelier und konnten zu ihren Gigs zu Fuß gehen. Sie schleppten ihr Schlagzeug an den Bowery Bums vorbei, schoben ihre Gitarrenboxen über den Asphalt und bauten sie auf der Bühne wieder auf. Die Ramones nutzten die U-Bahn als Tourbus. Johnny Ramone packte seine Gitarre in eine mit Blumen verzierte Plastiktüte und verzog keine Miene.

Ich geriet ins Grübeln. Während ich mich seit Jahren nur noch um die Kunst kümmerte und die Musik allenfalls als gelegentlichen Partyspaß betrachtete, dem ich keine große Wichtigkeit mehr beimaß, war Mötz seinem Instinkt gefolgt. Er hatte nicht lange nachgedacht und die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Sogar eine EP würde er demnächst mit LOK aufnehmen. Ich schaute noch einmal auf das Cover der Ramones-Platte. Die Jungs schienen mit heiligem Ernst bei der Sache zu sein. Sie hatten eine Band gegründet, weil sie die Lebendigkeit und die Frische der Musik, mit der sie aufgewachsen waren, vermissten. Sie hatten eigene Stücke geschrieben und dabei vergessen, dass es so etwas wie Virtuosität überhaupt gab. Vielleicht sollte ich mir das Ganze doch noch einmal überlegen. Vielleicht sollte ich einfach wieder anfangen.

Jede Generation verfällt aufs Neue dem Ramones-Fieber. Meine Söhne bildeten da keine Ausnahme. Zwanzig Jahre, nachdem ich dank Mötz zum ersten Mal »Blitzkrieg Bop« gehört hatte, schallte mir der Song mehrmals täglich aus ihren Kinderzimmern entgegen. Obwohl Severin und Robin erst zwölf und zehn waren, hatten sie doch bereits den Unterschied zwischen dem Original und seiner deutschen Spaßpunk-Variante verstanden, die fortan von ihnen keinerlei Airplay mehr bekam. Wer Purist werden wollte, fing besser beizeiten damit an. Meine Söhne griffen, wenn sie an meinem Plattenschrank auf Beutezug gingen, nie daneben. Sie klauten mir zielsicher immer die Alben, die es wert waren, geklaut zu werden. Da konnte ich es sogar verschmerzen, dass es an mir hängenblieb, die Lücken im Regal regelmäßig wieder zu stopfen.

Abb. 6

Eine Rock-’n’-Roll-Initiation war nicht komplett ohne ein Konzert. Meine Söhne brannten darauf, die Ramones live zu erleben. In der Bonner »Biskuithalle«, deren Betreiber ich kannte, bot sich die Gelegenheit. Auch Frankie, Severins bester Freund, dessen Mutter Argentinierin war, kam mit in die »Biskuithalle«. Er trug ein riesiges, in Buenos Aires gekauftes Fake-Ramones-T-Shirt und glich einer kleinen, wandelnden Litfaßsäule, die für die gute Sache warb. Drei halbwüchsige Fans, die staunend mitbekamen, wie ihre Band erst kurz vor Showbeginn gerädert aus einem Kleinbus stieg. Die Ramones waren weltberühmt, sie füllten in Südamerika Fußballstadien, doch in Europa mussten sie sich auf der Autobahn von Frankreich ins Rheinland quälen. Besonders Joey sah man die Strapazen an. Er wirkte müde und ausgelaugt. Und doch schlug er auf meine dem Tourleiter vorgebrachte Bitte um ein Autogramm für die Jungs sofort auch ein gemeinsames Foto vor. Die Ramones zogen sich ihre Lederjacken an, stellten sich zusammen und bildeten den Rückraum für ihre jungen Fans, die vor Aufregung und Stolz glühten.

Larry ahnte, dass mir das Geld ausging, und gab mir kleinere Jobs. Er meinte, ich könne die Wände in seinem Schlafzimmer und die Tür des Lastenaufzugs, der direkt in das Loft führte, bemalen. Für die Wände hatte ich mir als Motiv einen Himmel mit einem Regenbogen überlegt, doch mit dem Ergebnis war ich nicht recht zufrieden. Ich musste mich mehr anstrengen. Ich verschränkte die Arme und betrachtete die Aufzugstür. Sie war silbern besprüht und entsprach damit dem Zeitgeschmack – mir fiel Andy Warhols Factory ein, die Billy Name komplett mit Silberfolie ausgekleidet hatte. Ein Sinnbild glitzernder Dekadenz. Ich beschloss, dass es an der Zeit sei, ein wenig Farbe ins Spiel zu bringen, und schlug Larry vor, eine Vietcong-Flagge auf die Tür zu malen. Larry war begeistert. Er liebte es zu provozieren. Er wusste, dass die Sammler, die ihn im Atelier besuchten und die genügend Geld besaßen, um eine große Arbeit von ihm zu kaufen, nicht unbedingt Anhänger der Demokraten waren. Wenn sie aus dem Aufzug traten und die Tür hinter sich schlossen, würden sie die Stirn runzeln.

Ich selbst kannte niemanden, der für den Vietnamkrieg Stellung bezog. Nicht zuletzt weil es Wehrpflichtige waren, die ihr Leben ließen, und nicht ausschließlich Berufssoldaten, stieß der Krieg auf eine so vehemente Ablehnung in der Öffentlichkeit und auf eine so breite Protestbewegung, der die Fernsehnachrichten jeden Abend neue Argumente ins Haus lieferten.

Wenn ich nun die Fahne der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams auf Larrys Aufzugstür malte, geschah das weniger, weil ich ein politisches Statement abgeben oder Leute vor den Kopf stoßen wollte. Wenn überhaupt wollte ich sie für einen Moment aus dem Konzept bringen. Schon längere Zeit hatte ich mich für das Verhältnis von Kunst und Politik interessiert. Welche Funktion nahm Kunst in der Gesellschaft ein? Konnte sie zu Veränderungen beitragen, wenn sie sich in den Dienst eines politischen Anliegens stellte? Oder erwuchs ihr gerade aus der Zweckfreiheit die Kraft, eine Gegenposition zu allen Ideologien einzunehmen? In Deutschland hatten in der linken Szene nach dem langsamen Verebben der Studentenbewegung sogenannte K-Gruppen das Sagen. Kommunistische Organisationen, die auch an den Kunsthochschulen mit geballten Fäusten die reine Lehre predigten. Man redete sich die Köpfe heiß. Überzeugte Kadermitglieder bemühten sich, schwarze Schafe auf Linie zu bringen. Einer unserer Freunde, Sigurd Wendland, agitierte am eifrigsten. Er malte in einer extrem hohen Schlagzahl. Einmal, als Schmal, Mötz und ich ihn trafen, hatte er gerade sein tägliches Bild beendet. Auf der Leinwand sah man, wie Polizisten bei einer Anti-Vietnamkrieg-Demonstration Studenten niederknüppelten. Sigurd hielt nichts von Zwischentönen. Er schickte keine Briefe, er warf Flugblätter ab. Wir kratzten uns am Kopf. Über unseren Bildern stand kein großes »K«. Propaganda begegneten wir mit Ironie. Wenn Sigurd »Kunst als Waffe« sagte, sagten wir »Kunst als Waffel«. Wenn er vom »Sieg im Volkskrieg« träumte, erfanden wir den »Sieg im Volkstanz«. Unser Humor verband sich mit einem tiefen Misstrauen gegenüber politischen Heilslehren jeder Art. Sigurd lächelte resigniert. Wir waren hoffnungslose Fälle. Sigurd hielt uns und vor allem mich für Versöhnler, die viel zu viele Kompromisse mit dem System schlossen. Er brachte das sogar in einem Bild zum Ausdruck. Er malte mich, wie ich auf einer Mauer saß und einem Polizisten eine Flasche Bier reichte. Sigurd hatte mich gut erkannt. Für mich waren Polizisten nie von vornherein »Bullenschweine« und Feinde, die es zu bekämpfen galt. Oder wie John Lennon einmal sang: »But when you talk about destruction, don’t you know you can count me out.«

Dabei waren meine Arbeiten keineswegs unpolitisch. Auf einem großformatigen Bild mit dem Titel »Notizen, Zitate, Ausschnitte« verband ich Waren- und Werbeästhetik mit Fakten aus der Arbeitswelt. Ich wählte Fotos aus einem Modemagazin, auf denen Models Unterwäsche vorführten, sowie bunte Anzeigen für Süßigkeiten und Kosmetik als Vorlage für die zehn quadratischen Bildteile und malte sie in schimmernder Pracht. Durch Ausschnittvergrößerung zwang ich den Betrachter dazu, die Position eines Voyeurs einzunehmen, der sich an einzelnen Körperteilen ergötzte. Die Frauen erschienen ebenso als Ware wie die Zigaretten, die Schokolade und die Lippenstifte, deren Abbildungen ich danebensetzte. Um den verführerischen Glanz der Oberfläche zu zerstören, konfrontierte ich das in der Werbung vermittelte Frauenbild mit Beschreibungen aus dem Alltag von Fabrikarbeiterinnen. In weißer Schablonenschrift schrieb ich über die Abbildungen Sätze wie: »Heute liegen die Frauenlöhne in der Industrie noch immer ein Drittel unter denen der Männer, obwohl 36% der Arbeiterinnen Hauptverdiener ihrer Familien sind.« Diese Bilder sollten stören. Ich wollte beim Betrachter ein Unwohlsein erzeugen, doch ich wollte ihn nicht den ganzen Weg begleiten. Er sollte sich selbst seinen Reim auf das machen, was er sah.

Vor allen Dingen war es mir wichtig, handwerklich gut zu arbeiten. Damit wollte ich mich von einem Maler wie Jörg Immendorff absetzen, der ungefähr zur selben Zeit streng in die Runde blickte und allen die Frage stellte: »Wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege?« Immendorff bekannte, von Mao gerettet worden zu sein und fortan nur noch im Namen der Revolution malen zu wollen. Augenscheinlich hatte er die ästhetischen Qualitäten seiner »Städtebilder« ganz ihrem Gebrauchswert untergeordnet. Sie zeigten auf eine romantisierende Art Verbrüderungsszenen zwischen Künstlern und Arbeitern, Demonstrationszüge, Diskussionsrunden und ein nächtliches Köln »im Zeichen der Aktivitäten des nationalen Vietnam-Komitees« samt Rheindampfer und Domkulisse. Sie glichen hastig gemalten Plakaten, die jemand an einem Bauzaun befestigt hatte. Man blieb kurz stehen und wechselte dann besser die Straßenseite.

Einer unserer Kommilitonen, Karel Rösel, war nach der Niederschlagung des Prager Frühlings aus der Tschechoslowakei nach Deutschland gekommen und hatte uns genügend Geschichten vom Leben hinter dem Eisernen Vorhang erzählt, um uns für immer gegen die auf Linie getrimmten Ideale des Sozialistischen Realismus zu imprägnieren. Wer Kunst nur nach ihrer Wirksamkeit für eine politische Sache beurteilte, verfiel einem Kosten-Nutzen-Denken, das mich abstieß. Kunst war für mich kein Gebrauchsgegenstand. Die Kunst, die mir wichtig war, ließ viele Deutungen offen. Sie enthielt Trauer, Sehnsucht und Hoffnung und erzählte von der Utopie, dass die Welt auch anders sein könnte. Doch sie bevormundete nicht, und sie schrieb niemandem vor, was er zu tun und zu lassen hatte.

Daran dachte ich, als ich vor Larrys Aufzugstür stand. Wenn ich die Vietcong-Flagge auf einen echten Gebrauchsgegenstand malen würde, musste das Bild selbst keiner mehr sein. Mit der Funktionalität einer Tür konnte es sich ohnehin nicht messen. Der Gedanke gefiel mir. Nach meiner Rückkehr nach Köln griff ich das Motiv noch einmal auf und malte die Flagge nun in Lebkuchenoptik und verziert mit Liebesperlen. Weil Immendorff seine Agitprop-Arbeiten mit dem Ausruf »Alles für den Sieg des kämpfenden vietnamesischen Volkes!« zu unterzeichnen pflegte, nannte ich das Bild »Mein Beitrag zum Sieg«. Doch mir ging es dabei nicht nur um Ironie. Indem ich die Flagge zum bunten Wandschmuck machte, wies ich auch die Ansprüche derer zurück, die von meinen Bildern eine politische Aussage verlangten. Man durfte sich nicht allzu sehr nach dem richten, was andere von einem erwarteten.

Der Nachmittag endete mit einem blauen Himmel über den geteerten Dächern von East Village. Ich lehnte mich gegen die Heizung. Die Rohre waren alt und löchrig, und sie hatten mir bewiesen, dass Bob Dylan mit einer Zeile aus seinem Song »Visions of Johanna« nicht gelogen hatte: In New York begannen die Heizungsrohre in der Nacht zu husten. Von nebenan hörte ich Musik. Schmal hatte eine Platte aufgelegt und war damit beschäftigt, Leinwände aufzuspannen. In den zwei Monaten, die ich nun in Larrys Atelier wohnte, hatte ich erlebt, wie hart er und auch Mötz arbeiteten, wie viel sie lernten vom Umgang mit Larry und Howard. Doch mir war auch nicht verborgen geblieben, dass beide keine Zeit mehr fanden, sich selbst Neues auszudenken. Die Tage ziehen vorbei, und man schaut nicht auf, wenn einer auf den anderen folgt. Aber wenn man nachrechnet, stellt man fest, dass man etwas Wichtiges aus den Augen verloren hat, obwohl man sich einmal fest vorgenommen hatte, es nie mehr herzugeben.

Ich knipste das Licht in der Küche an. Mein Blick traf auf ein Bild, das Larry mit Silberfolie ausgekleidet und »Bad Witch« genannt hatte. Der Körper der Hexe bestand aus einer aufgezogenen Heroinspritze, ein Arm endete in einem entzündeten Streichholz. Wieder einmal fiel mir auf, wie unterschiedlich Larrys Arbeiten waren. Betrachtete man eine Reihe von ihnen, war es schwer zu glauben, dass sie alle vom selben Künstler stammten. An einer anderen Wand hing Larrys Porträt von Jim Dine. Dine verschränkte die Arme vor der Brust und schaute aus farblosen Augen hinter einem »Storm Window« hervor. Auf seiner Armbanduhr war es kurz nach sechs. Larry hatte erzählt, dass ihm die Idee dafür im Schlaf zugefallen sei. Mitten auf dem Ozean, während er mit dem Schiff von Europa zurück nach New York fuhr, war ihm eines Nachmittags im Traum Jim Dine in einem Sturmfenster erschienen. Die Idee veränderte ein normales Porträt in ein Verschiebespiel, denn wenn man den Holzrahmen des Fensters bewegte, änderte sich auch das Bild.

In den letzten Wochen hatte Larry damit begonnen, nach Vorlagen aus einem japanischen Bilderbuch mit dem Titel »Zwei Kurtisanen« zu malen. Zum ersten Mal arbeitete er dafür auch mit Schablonen und einer Spritzpistole. Howard hatte ihm einige Kniffe beigebracht, und Larry bemühte sich nun, ähnlich penibel und sauber wie die Fotorealisten zu Werke zu gehen. Ich hatte Mühe, Larry auf Bildern wie »Kinko the Nymph« wiederzufinden. Mir kam es vor, als fragte er plötzlich andere nach der Richtung, während er bisher einfach losgelaufen war. Zu Larry passten keine Schablonen. Larry war nicht penibel und pingelig. Um Konzepte scherte er sich nicht. Als ich ihn einmal fragte, warum auf einem seiner alten Aktgemälde Berdie, seine erste Schwiegermutter, gleich zweimal, einmal stehend und einmal sitzend, zu sehen sei, antwortete er, es sei eben noch Platz auf dem Bild gewesen. What’s wrong with staples.

Es wurde Zeit, dass ich meine Koffer packte. Ich verließ New York dankbar, doch ohne Wehmut. Frank O’Hara schrieb einmal über Larrys Kunst, sie habe ihn stets dazu angeregt, das Leben mit größerem Interesse wahrzunehmen. Nun lag es an mir, die Ermutigung, die auch ich durch Larry erfahren hatte, für meine eigene Arbeit zu nutzen. Ich hatte die Augen offen gehalten und mir alles genau angesehen. Der Nebel schien sich ein wenig gelichtet zu haben. Meine Vorstellungen hatten sich nicht als falsch erwiesen. Es gab Künstler, die sich jeden Tag aufs Neue hinauswagten, um ohne Netz und doppelten Boden zu agieren. Die dafür kämpften, von dem leben zu können, was sie gerne taten. Vielleicht konnte es gelingen voranzukommen, ohne sich zu oft nach verpassten Gelegenheiten umzuschauen und ohne den Widrigkeiten des Alltags zu viel Macht einzuräumen. Zwar würde die Angst auch in Zukunft ein treuer Begleiter sein, doch ich war entschlossen, mich von ihr nicht einschüchtern zu lassen. Manchmal muss man das Fernglas umdrehen, um die Größe der Dinge wieder richtig einschätzen zu können.

Mir wurde klar, dass ich mich nun, da ich meine Vorbilder kennengelernt hatte, vom Fotorealismus lösen musste, wollte ich nicht Gefahr laufen, in Wiederholung und Manierismus zu enden. Ich nahm das Risiko in Kauf, dass ich damit alle Kriterien, nach denen ich bisher meine Arbeit beurteilt hatte, verlor. Was war gelungen und was nicht, wenn man keine Fotovorlage mehr zum Vergleich heranziehen und neben das gemalte Bild halten konnte? Der Moment war gekommen, noch einmal von vorne zu beginnen und das Ganze dieses Mal etwas spielerischer anzugehen. Es konnte nichts schaden, ein wenig an die Luft zu kommen. Auf einmal erschien mir selbst die übliche Form der viereckigen Leinwand wie eine unnötige Beschränkung. Ich ging in den Kölner Grüngürtel am Militärring, suchte mir Äste, die ich zusammennageln und über die ich Nessel spannen konnte, und legte los. Es waren billige, rüde, gleichwohl sehr sinnliche Materialien, mit denen ich erst einmal weiterarbeiten wollte. Wie die Künstler der Arte Povera kam ich mit Dreck an den Händen heim. Meine Themen ergaben sich bei dieser Art des Indianerspielens wie von selbst: Ich malte Federn, Pfeile, Kriegsbeile und die Schlacht am Little Bighorn. Es tat gut, eine Zeitlang die Jacke vom Haken zu nehmen und sich in die Büsche zu schlagen, auch wenn es sich nur um eine kurze Erholungspause handelte. Bald schon würde es weitergehen. Ich wusste, dass ich noch lange nicht da angekommen war, wo ich hinwollte. Doch das störte mich nicht. Die Suche hatte gerade erst begonnen.

Zum Abschied hatte mir Larry seinen hellen Cowboyhut geschenkt, den einige Jahre später, während einer Tournee, unser Roadie Christian »Kalau« Keul entdeckte, aufprobierte und nie wieder absetzte. Er trug ihn während der Fotosession für das Cover unserer dritten LP