Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

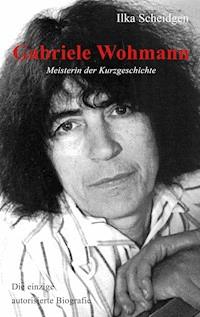

Mit dieser Neuausgabe ist die einzige autorisierte Biografie über Gabriele Wohmann endlich wieder verfügbar. Ein ausführlicher Bildteil illustriert Stationen im Leben dieser wichtigsten Vertreterin der deutschen Kurzgeschichte. Ilka Scheidgen, Schriftstellerin und Publizisten, war mit Gabriele Wohmann seit langem befreundet. Aus Begegnungen und Gesprächen über viele Jahre hinweg entstand zum 80. Geburtstag der profilierten und vielgelesenen Autorin diese sehr persönliche, einfühlsame Biografie. Ilka Scheidgen begleitet Gabriele Wohmann auf einer Zeitreise durch ihr Leben und Werk, die von ihrer Kindheit und Jugend über die Anfänge ihrer schriftstellerischen Laufbahn bis in die Gegenwart führt. Ilka Scheidgen gelingt das einfühlsame und kenntnisreiche Porträt einer großen Autorin der bundesdeutschen Literatur, die sich immer wieder erfolgreich den Kategorien ihrer Kritiker entzogen hat. Alle "Wohmann-Fans" finden in dieser Biografie nicht nur ihre Lieblingsbücher wieder, sondern sie erhalten auch einen lebendigen Überblick über das imposante Gesamtwerk und sein vielfältiges Echo in der Kritik und Literaturwissenschaft. Für alle, die Gabriele Wohmann bisher noch nicht kennen, bietet die Biografie eine gute Gelegenheit, sie als eine der profiliertesten Autorinnen der bundesdeutschen Literaturszene kennen zu lernen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Kindheit und Jugend (1932-1955)

Beginn der schriftstellerischen Laufbahn (1956-1959)

Öffentliche Anerkennung (1960-1970)

Ernste Absicht (1970-1971)

Schönes Gehege (1971-1991)

Grund zur Aufregung (1977-1991)

Bitte nicht sterben (1992-2012)

Bildteil

Nachwort

Zeittafel

Bibliografie

Literaturverzeichnis

Beiträge von Ilka Scheidgen über Gabriele Wohmann

Pressestimmen zur Biografie

Vorwort

Diese Biografie basiert auf eigens für diese Arbeit geführten Interviews und Gesprächen im Zeitraum von Oktober 2008 bis Juli 2011 unter zusätzlicher Berücksichtigung meiner bereits seit 1998 geführten Gespräche und der nachfolgenden Veröffentlichungen über Gabriele Wohmann. Die Arbeit wurde nur möglich durch das große Vertrauen Gabriele Wohmanns und ihr Einverständnis zu diesem Projekt sowie das ihres Mannes Reiner Wohmann, der uns mit seinem Fundus an archivierten Dokumenten und seinem guten Erinnerungsvermögen wertvolle Hilfe bei der gemeinsamen Arbeit gab. Bei beiden möchte ich mich für ihre Bereitschaft, diese Arbeit zu unterstützen, und ihrer beider Vertrauen ganz herzlich bedanken. Danken möchte ich zudem für die Erlaubnis Gabriele Wohmanns, ihren Vorlass im Literaturarchiv Marbach einzusehen und zu studieren. Dem Literaturarchiv Marbach danke ich an dieser Stelle für die Möglichkeit, aus dem Vorlass Zitate in dieser Arbeit zu verwenden.

Die Schwierigkeit bei einem so umfassenden Werk wie dem von Gabriele Wohmann beruht darin, das Wesentliche darin herauszuarbeiten und sich nicht in Einzelheiten zu verlieren. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Nicht unbedeutend war für mich ebenfalls, die Persönlichkeit der Autorin selbst einzufangen, weshalb ich auch Gesprächssituationen habe mit einfließen lassen.

Seit ihrem Debüt 1957 hat Gabriele Wohmann ein beinahe unüberschaubares Werk von über einhundert Büchern, zahllosen Hörspielen und vielen Fernseh- und Theaterstücken geschaffen. Von Anfang an galt ihr Augenmerk dem so genannten Privaten, das jedoch immer auch das Allgemeine ist. Weil sie als genaue Beobachterin wahrheitsversessen ist, hat ihr dies das Prädikat vom „bösen Blick“ beschert. Weil ihre Schreibideen ohne Unterlass zur Umsetzung drängten, nannte man sie eine „Graphomanin“. Sie hat in ihren Werken fünfzig Jahre bundesrepublikanischer Wirklichkeit gespiegelt mit ihren Höhen und Tiefen, ihren sprachlichen Jargons, ihren Fragen und Problemen und den Lesern und Leserinnen Identifikationsmöglichkeiten eröffnet.

Gabriele Wohmanns Sprache und Ton sind unverwechselbar. Mit ungewöhnlichen Wortschöpfungen vermag sie seit ihren Schreibanfängen stets neue Funken zu schlagen und fasziniert mit dem ihr eigenen oft ironischen, manchmal humorvoll-herben Ton, grundiert mit einer spröden Zärtlichkeit. Sie schreibt über Ungetröstete, ohne dass sie Trost anbietet, über Unglückliche und Suchende, ohne Antworten zu geben und Rezepte zu verteilen. Gabriele Wohmann fesselt mit dem, was und wie sie schreibt, ungebrochen ganze Lesergenerationen. Unangefochten gilt sie als eine Meisterin der deutschen Kurzgeschichte.

Im Juli 2011 Ilka Scheidgen

Kindheit und Jugend (1932-1955)

Es ist ein Tag, wie Gabriele Wohmann ihn liebt – grau-regnerisch – als wir uns in ihrem Haus in Darmstadt zum ersten Mal zusammensetzen, um mit der Arbeit zu dieser Biografie zu beginnen. Das erste Interview, das ich mit ihr führte, liegt mehr als zehn Jahre zurück. In den folgenden Jahren haben wir uns regelmäßig gesehen und geschrieben, und es entwickelte sich eine vertrauensvolle Freundschaft zwischen uns. Eine Autobiografie hat sie nicht schreiben wollen. Umso mehr freue ich mich, dass sie meinem Vorschlag zugestimmt hat, eine Biografie über sie zu schreiben. Wesentlich war auch das Einverständnis ihres Mannes, dem, wie sie sagte, die Hauptarbeit bei unseren gemeinsamen Recherchen zufallen würde. Reiner Wohmann ist der erste Leser, Lektor und Archivar des schier unübersehbaren Werkes von Gabriele Wohmann. Er wird bei unserem Beisammensein wertvolle Erinnerungshilfen leisten.

Gabriele Wohmann wurde am 21. Mai 1932 als drittes von vier Kindern in Darmstadt geboren.

Der Vater Paul Daniel Guyot (1896-1974) entstammt einer waldensischen Familie, deren Wurzeln zurückgehen auf die in Südfrankreich im 12. Jahrhundert gegründeten Waldenser – einer vorreformatorischen religiösen Gemeinschaft. Gabrieles Bruder Gerhard, der sich mit Ahnenforschung beschäftigt hat, konnte die Ursprünge der waldensischen Guyots bis in die italienischen Waldensertäler zurückverfolgen. Dieses frühprotestantische Erbe hat sich in der väterlichen Familie ungebrochen fortgesetzt. Wie Gabrieles Vater war auch ihr Großvater Johannes Guyot (1861-1910) evangelischer Theologe gewesen. Er war verheiratet mit Lina Schimpff (1873-1930), der Tochter eines Superintendenten. Das Porträt dieser Großmutter hängt als Ölgemälde im Wohmannschen Haus.

Gabrieles Vater war Direktor des Hessischen und Rheinisch-Westfälischen Diakonie-Vereins, den ihr Großvater gegründet hatte. Ihre Mutter, Luise Lettermann aus Groß-Gerau, kann bekannte Vorfahren aufweisen. Sie war mit dem berühmten Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), der auch aus einem protestantischen Pfarrhaus stammte, und dem Darmstädter Theologen und Dramatiker Ernst Elias Niebergall (1815-1843) verwandt.

Gabriele hatte einen älteren Bruder Gerhard (1926-2003), eine ältere Schwester Doris (1930-1999) und einen jüngeren Bruder Martin (1945-2011). Alle Geschwister waren verheiratet. Nur der älteste Bruder hat einen Nachkommen, einen Sohn, der aber seinerseits ohne Nachkommen blieb. „Unsere Familie stirbt aus“, kommentiert Gabriele Wohmann diesen Tatbestand lakonisch.

Gabriele und ihre Geschwister wuchsen in einem toleranten, musisch und intellektuell hoch ambitionierten Haus auf. Ihre Mutter meisterte den vielköpfigen Haushalt, zu dem noch eine Schwester des Vaters und eine unverheiratete Tante der Mutter gehörten, ohne fremde Hilfe. Trotzdem fand sie Zeit, sich im Gesang ausbilden zu lassen und in einem Madrigalchor zu singen.

Fast entschuldigend, dass es in den Augen der Öffentlichkeit vielleicht nicht genügend sei, nur Mutter und Hausfrau zu sein, ohne etwas „Eigenes“, hält Gabriele in Bezug auf die Mutter im Rückblick fest: „Wieso soll denn dieses Eigene nicht ihre Familie gewesen sein? Sie war doch verantwortlich für ein Klima des freundlichen Wohlergehens und der Verträglichkeit, der Sympathien. Ist das nicht eine unüberschätzbare eigene große Leistung, für eine Gruppe von Personen den Eindruck der selbstverständlichen, unzerstörbaren Geborgenheit zu schaffen?“

„In der Erinnerung an meine Kindheit“, schreibt Gabriele Wohmann über ihr Elternhaus, „ist dies ein Haus, in dem alles erlaubt und möglich war.“

Die Kinder erlebten ein Klima des Vertrauens und der Geborgenheit. Sie wussten jederzeit, dass der Vater ihnen in Schwierigkeiten helfen würde. Und in den Zeiten, in denen die drei älteren Geschwister aufwuchsen – in der heraufziehenden Nazidiktatur und während des Hitlerregimes – hatten die Kinder diese Hilfe sehr nötig. Beide Eltern waren überzeugte Nazi-Gegner und haben bei Gabriele Wohmann eine grundlegende Abscheu vor Zwang und Inhumanität geweckt.

Das Familienleben der Guyot war durch den Beruf des Vaters in gewisser Hinsicht privilegiert. Man hatte das große Haus, ein Auto mit Chauffeur und konnte Reisen unternehmen. Die Sommerferien verbrachte die Familie immer an der Nordsee. Und auf den vielen Dienstreisen des Vaters durften ihn nicht selten die Kinder begleiten. „Er hat uns die Landschaft erklärt und gewusst, dass wir im Fond Unsinn machten und nichts lernen wollten.“ Aber alles war genau richtig so, wie es war.

Gern und oft kommt Gabriele Wohmann auf ihre Kindheit zu sprechen, frei von Geboten und Verboten, in der sie und ihre Geschwister Liebe und Geborgenheit erlebten bei einer Mutter, „bei der man als Kind vom Streuselkuchen das Obere abschneiden durfte und das Untere nicht zu essen brauchte“. Und einem Vater, dem jegliches selbst harmlose Zugeständnis an körperliche Bestrafung abging, der vielmehr bei Kinderverzweiflung selbst mitlitt.

In „Vaterporträt“ und „Das Pfarrhaus“ hat Gabriele beschrieben, was die besondere Atmosphäre dieses Elternhauses ausmachte. Alle Erinnerungen an ihre Kindheit sind positiv besetzt, so dass sie, der später für ihre Prosa das Etikett „böser Blick“ angeheftet werden sollte, am Ende des 1967 verfassten Vaterporträts schreibt: „Ich habe meine erste ‚positive’ Prosa schreiben müssen.“

Gabriele erzählt mir von den Eltern, von ihren Geschwistern und dem Haus, in dem sie geboren wurde. Ihr Mann hat Fotos herausgesucht und zeigt sie mir. Das so genannte Pfarrhaus: ein großes Haus aus Klinker mit einer klaren unverschnörkelten Architektur, nach Plänen des Vaters 1930 erbaut. Es gehörte als Wohnhaus des „Pfarrers“ zu dem benachbarten Schwesternhaus des Diakonievereins, den der Vater leitete.

Im Schwestern- oder Mutterhaus des Diakonievereins befanden sich das Büro des Vaters und die gesamte Verwaltung. Der Vater hatte einen großen Apparat zu verwalten mit etwa 1200 Angestellten in Krankenhäusern, Altenheimen und Gemeindestationen. Außerdem wohnten im Schwesternhaus pensionierte Schwestern und Schwesternschülerinnen, die dort auch Unterricht erhielten.

Gabrieles Vater war nicht Gemeindepfarrer im eigentlichen Sinne, wie es sein Vater Johannes Guyot gewesen war, der in Darmstadt die Johannesgemeinde (1891–1897) und in Heppenheim an der Bergstraße die Heilig-Geist-Gemeinde (1901-1910) gründete und in beiden Gemeinden Kirchen bauen ließ, bevor er 1906 den Hessischen Diakonieverein gründete, der noch heute existiert.

Dieser Diakonieverein, so erklärt mir Gabriele, war in seiner Struktur etwas ganz Neues, was bis dahin nicht üblich war. Die Schwestern trugen keine strenge Tracht (die Röcke waren viel kürzer und das Häubchen ließ Ohren und Haaransatz frei) und durften auch heiraten. Ihr Aufgabenbereich lag in der Kranken- und Altenbetreuung sowie dem diakonischen Gemeindedienst. Ganz ungewohnt für die damalige Zeit war es, dass der Großvater für die Schwestern eine Bezahlung nach Tarif vorsah. Diese vor gut hundert Jahren ausgesprochen modernen Grundlagen für eine diakonische Schwesternschaft gelten noch heute für die inzwischen in ganz Deutschland vertretenen Gemeinschaften.

Reiner Wohmann berichtet noch mehr von Gabrieles Großvater: „Er hat Theologie in Gießen studiert und bekam den Ehrendoktor der Universität verliehen.“ Außerdem sei er mit dem bekannten Theologen Adolf von Harnack (1851-1930), der damals Ordinarius für Kirchengeschichte in Gießen war, eng befreundet gewesen. Berühmte Schüler von Harnack waren Dietrich Bonhoeffer und Rudolf Bultmann.

Gabrieles Vater war sich der Besonderheit der Einrichtung, die sein Vater gegründet hatte, bewusst, und fühlte sich verpflichtet, diese wichtige Erbschaft anzutreten und fortzuführen. Eigentlich, so erzählt Gabriele, hätte er außer Theologie vieles andere gerne studiert. Ganz besonders habe er zeitlebens die Literatur geliebt, was an seiner riesigen, zwei Zimmer umfassenden Bibliothek zu erkennen war, zu der natürlich auch eine „theologische Abteilung“ gehörte. Er liebte bibliophile Buchausgaben und besaß Erstausgaben nicht nur literarischer Klassiker, sondern auch von zeitgenössischen Schriftstellern wie James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust. Darüber hinaus war er auch ein Schöngeist mit einer Vorliebe für antike Möbel, alte Uhren und Teppiche.

Wie die musische Bildung von der Mutter herkommt, so ist Gabrieles geisteswissenschaftliche Bildung und die Aufgeschlossenheit für die Welt des Ästhetischen weitestgehend väterliches Erbe.

„Den Beruf meines Vaters hat man nicht am Inventar absehen können“, erinnert sich Gabriele. Und doch, natürlich und ganz selbstverständlich war auch für die Familie sein Beruf als Pfarrer präsent: in den Sonntagsgottesdiensten im Schwesternhaus zum Beispiel, in den Andachten und beim Gebet am Mittagstisch.

Heute stehen weder das Pfarrhaus noch das Schwesternhaus mehr. Gabriele sagt mir, es lohne nicht, dort hinzugehen, denn von ihrem Kindheitsparadies sei nichts übrig geblieben. Was ihre Fantasie nicht hindert, im verwilderten Garten und im geräumigen Pfarrhaus umherzustreifen und dort in der Erinnerung ihren Eltern und Geschwistern zu begegnen.

Als ihr Vater 1974 starb, schrieb sie ihr persönlichstes Buch, das einzige, was von vornherein autobiografisch angelegt war, einen Roman über die Mutter als Witwe und die tägliche Vergewisserung ihrer Liebe zu ihr durch das Schreiben. In diesem Roman „Ausflug mit der Mutter“ tritt sozusagen in Reinform das Hauptmovens all ihres Schreibens zutage: ein nie nachlassendes Interesse am Menschen und natürlich die Umwandlung der erfahrenen Wirklichkeit in Literatur. So heißt es dort: „Ich denke schaudernd an eine Zeit nach dem Bericht über die Mutter. Ich möchte ihn nicht abschließen. Ich möchte nicht in Frieden gelassen sein, mich nicht dann nicht mehr aufraffen zu Beobachtungen und Sätzen, ich fürchte mich vor so einer Zeit ohne Daseinsberechtigung ... Ich muss so neugierig bleiben wie jetzt.“

Es ist in Gabrieles Büchern unverkennbar, wie sehr sie auch und gerade von dieser Atmosphäre einer im Transzendenten geborgenen Selbstverständlichkeit beeinflusst ist, lebt und zehrt. Mit jedem neuen Buch, so hat sie einmal formuliert, schaffe sie sich ‚ein neues Dach über dem Kopf‘. Wanderin. Liebhaberin von Schuberts Winterreise. Immer unterwegs, niemals am Ziel. Aber sie kennt es, das Ziel, und sie benennt es, ohne Pathos, ganz selbstverständlich: Jenseits, Himmel, Ewigkeit. In den Worten der Bibel: das Reich Gottes, die bleibende Stadt.

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset; ich habe dich bei deinem Namen gerufen: du bist mein.“ – „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir.“ – „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Das sind Bibelverse, die sie jederzeit abrufen kann, weil sie ihr seit der Kindheit vertraut sind.

Die Geborgenheit in der Familie war für das Kind Gabriele wie ein Bollwerk gegen das Naziregime. Schon dass man aus einem Pfarrhaus stammte, zog damals Gehässigkeit und Anfeindungen nach sich. Selbst die Volksschulzeit, so erzählt sie mir, sei von rassistischen, menschenverachtenden Gedanken des Nationalsozialismus geprägt gewesen. Das Zwanghafte, Gleichschaltende, Disziplinierende in der Erziehung der Schule weckten im Kind Gabriele Trotz und Widerstandsgeist und manövrierte es ganz automatisch in eine Außenseiterposition. Leistungsdruck, Tüchtigkeitszwang, Konformität, erzwungener Gemeinschaftssinn – das waren Dinge, die Gabriele von zu Hause nicht kannte, gegen die sie reflexartig rebellierte.

Nicht anders ging es ihren Geschwistern. Der sechs Jahre ältere Bruder Gerhard wurde am Humanistischen Gymnasium von Lehrern in SA-Uniform unterrichtet. Der sonst eher sanfte Vater wurde in jener Zeit nicht müde, seine Kinder vor doktrinären Lehrern in Schutz zu nehmen, Gesuche und Entschuldigungen zu schreiben. Was das Naziregime anging, sei er nicht für Versöhnlichkeit gewesen, erzählt Gabriele, obwohl er durch seine ablehnende Haltung in seiner Arbeit als evangelischer Pfarrer von den nationalsozialistischen Stadtverwaltungen schikaniert, diffamiert und behindert wurde. Oft habe seine Weiterarbeit auf der Kippe gestanden. „Seine politische Integrität“, erklärt Gabriele, „brachte ihm nach dem Krieg ein Amt bei der Entnazifizierung von Pfarrern ein.“

Es war für ihn eine Selbstverständlichkeit, seine drei schulpflichtigen Kinder gegen die „brutalen Erziehungsgebräuche der nazistischen Pädagogen“ zu verteidigen, sie in der Verweigerung der zwanghaften „Dienste“ zu unterstützen.

Was seinen ältesten Sohn anbetraf, so hat er „den ungleichen Kampf gegen das Parteiregime verloren, das die Schule meines ältesten Bruders, ein Humanistisches Gymnasium, beherrschte; es hat ihn dann vielleicht auch befriedigt, dass sein Widerstand zur Vertreibung meines Bruders aus dieser Schule führte. Er hörte nicht auf, meinen Bruder in der Verweigerung des HJ-Dienstes zu unterstützen. Mit meiner Schwester und mir ist er froh gewesen, als ein gelber Zettel uns endlich unehrenhaft vom Dienst in der Uniform befreite“, schildert Gabriele Wohmann jene Zeit im „Vaterporträt“.

Die Widerstandskraft des Vaters während des Nationalsozialismus wurde von der Mutter geteilt. Gabriele erinnert sich, dass sie nie mit dem Hitlergruß, sondern stets mit einem demonstrativen „Guten Tag“ grüßte. Überhaupt war die Mutter eine stete Ermutigerin durch ihre gute Laune, die sich auf die Familie übertrug. Sie war, wie Gabriele sagt, für den unaufdringlichen Optimismus zuständig, durch den ein Ablauf vom Morgen bis zum Abend möglich wurde.

Zuhause war für die Kinder eine Gegenwelt. Da konnten sie sich ausleben im geräumigen Haus und im großen verwilderten Garten mit seinen drei Terrassen. Mit seinen vielen unübersichtlichen Bereichen war besonders der Speicher für Spiele bestens geeignet. Abgestellte Koffer und Ledertruhen animierten Gabriele und ihre zwei Jahre ältere Schwester Doris zu Theaterspie-len. Überhaupt haben ihr, wie mir Gabriele erzählt, Rollenspiele unheimlichen Spaß gemacht, und am liebsten wäre sie Schauspielerin geworden. Sie hat in Schulaufführungen mitgespielt und später sogar in mehreren eigenen Fernsehfilmen die Hauptrolle übernommen. Darüber werden wir noch sprechen.

Gabriele und Doris, die Schwestern – sie waren sich die allernächsten und allerliebsten, sie verstanden sich wortlos in einer Geste, einem Blinzeln, „weil sie der Mensch war, den ich am längsten kannte“. Sie spielten mit Puppen und lasen gemeinsam Bilderbücher, sie sangen Lieder, trieben Albernheiten und schickten ihre Puppen ins „Haus Sonnenschein“, wo es ihnen gut ging und von dem nur sie beide wussten, dass es sich dabei um ein paar Kartons auf dem Dachboden handelte.

Kindereinverständnis. „Von Mutter und Vater abgesehen, war meine Schwester mir am nächsten, mein Kindheitskamerädchen“, so zärtlich beschreibt Gabriele ihr Verhältnis zur Schwester. „Wir zwei gegen die Welt, und die war damals Naziwelt. Meine Familie im Widerstandsnest. Besser als jeder andere hat sie mich gekannt und auch durchschaut, wie ich sie gekannt und auch durchschaut habe, und nichts hätte sie mir übelgenommen und ich ihr; nichts, enger und näher geht es nicht.“ Und weil sie selbst nicht miteinander streiten wollten, haben sie das stellvertretend ihre Puppen für sich machen lassen und waren dann strenge Puppenmütter. Aber das Strengsein mussten sie sich bei der Mutter einer Schulfreundin abschauen.

Im Wohmannschen Haus finden sich noch heute viele Reminiszenzen an die Kinderzeit, nicht nur an die Gabrieles, sondern auch an die Kindheit ihres Mannes. Es kommt mir vor, als sei ich von einem ganzen Individualkosmos umgeben, der tief in die Vergangenheit zurückreicht: alte Bilder, Familienporträts in Goldrahmen, der Renaissance-schreibschrank, den Gabriele vom Vater geschenkt bekommen hat, ein kleines Schaukelpferd, in dem „zerdellerte“ Puppen sitzen. Auf dem Bücherregal zwei alte Eisenbahnen von Reiner Wohmann und ein selbst gebasteltes Schiff des älteren Bruders. Im Flur des Treppenhauses, das zu Gabrieles Arbeitsraum führt, ein Puppenhaus, mit dem sie und ihre Schwester gespielt haben. Im Arbeitszimmer dient ein alter Schlitten als Tischchen zwischen den Sesseln, auf denen wir uns gegenübersitzen. Eine alte Puppenküche vor dem Regal mit Klassikern und Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“.

Ich frage Gabriele nach der Puppenküche. Sie sei von ihrer Großmutter väterlicherseits, die habe damit vor hundert Jahren gespielt. Und übrigens sei diese Großmutter, die Mutter des Vaters, deren Ölbildnis ich bereits bewundert habe, sogar mit Goethe verwandt gewesen, erzählt Gabriele nicht ohne einen gewissen Stolz. Sie sei eine geborene Textor und darüber mit der Familie von Goethes Mutter verwandt gewesen. Und wenn man weiß, wie sehr schon Gabrieles Vater Goethe verehrt hat und sie selbst Goethe zum Unverzichtbaren zählt wie sonst wohl nur noch die Bibel, kann man diesen Stolz gut verstehen.

Wir sprechen über Gabrieles Volksschulzeit.

„Nein“, sagt sie, „da sind mir keine besonderen Erlebnisse in Erinnerung. Nur“, und sie lacht ihr dunkles Lachen, „dass wir Mädchen auf dem Schulweg immer von den Buben überfallen wurden.“ Auch sonst: nur Unannehmlichkeiten! „Natürlich, dass es Nazizeit war und meine Schwester und ich immer dazu angehalten wurden – auch später in der höheren Schule – den Arm richtig hoch zu halten beim Heil-Hitler-Sagen. Also, wir haben die Nazizeit schon erlebt mit den ganzen Gruppengeist-Marschtritt-Begleiterscheinungen.“ Gabriele, aber auch ihre Schwester Doris waren entschieden keine Gruppenmenschen, sondern schon in der Kindheit eher einzelgängerisch, auf jeden Fall individualistisch.

1938 kam Gabriele in die Schule. Auch in Darmstadt brannten in diesem Jahr in der Reichspogromnacht vom 9. zum 10. November die Synagogen, wurden jüdische Geschäfte von SA- und SS-Kohorten demoliert. Ein Jahr später begann der zweite Weltkrieg. Ab Sommer 1940 gingen auf Darmstadt Bomben nieder. Insgesamt gab es 36 Luftangriffe auf die Stadt, ab 1943 sogar fast täglich. Gabriele erinnert sich noch lebhaft an diese Zeit. „Wir mussten beinahe jede Nacht in den Keller in unserm Haus – einem Luftschutzkeller. Ich weiß noch, dass meine Schwester furchtbare Angst hatte und ich als kleines Mädchen mich immer großtat und mit meinem Vater auf den Speicher ging, um den Himmel zu beobachten, nach Leuchtkörpern Ausschau zu halten und was weiß ich.“

Glücklicherweise war Gabriele dann aber doch mit den anderen Familienmitgliedern im Keller, wo sie in Notbetten zu schlafen versuchten, als das Haus von einer kolossalen Erschütterung erfasst wurde. „Eine Luftmine hat das halbe Haus weggerissen“, erzählt sie. „Aber seltsamerweise habe ich überhaupt keine Angstvorstellungen in Erinnerung.“

Die Luftmine zerstörte Küche, Bad, Schlaf- und Wohnzimmer. Die Bibliothek blieb glücklicherweise unbeschädigt. Aber natürlich konnte man nicht mehr im Haus wohnen. Und so musste die Familie ins Schwesternhaus ziehen, bis das Haus wieder hergestellt war.

Der schlimmste Luftangriff auf die Stadt erfolgte am 11./12. September 1944 in der so genannten „Brandnacht“, als durch einen Großangriff der Royal Air Force 99 % der Innenstadt einer Trümmerwüste gleichgemacht wurde. Bei diesem Großangriff war die zweithöchste Opferzahl unter der Zivilbevölkerung während des Zweiten Weltkriegs zu beklagen: 12 300 Menschen kamen ums Leben, 66 000 Menschen wurden obdachlos. Auch das Haus der Eltern von Gabrieles Mutter wurde zerstört. Bessungen, der Stadtteil am Südrand Darmstadts, in dem das „Pfarrhaus“ lag, wurde weniger schwer beschädigt.

Aber die Viktoriaschule, ein altehrwürdiges Gebäude, 1829 gegründet und nach der Prinzessin Viktoria von Hessen benannt, in die Gabriele und ihre Schwester damals gingen, wurde in jener „Brandnacht“ im Jahre 1944 so stark beschädigt, dass dort kein Unterricht mehr stattfinden konnte.

Als sich in Darmstadt die Angriffe häuften, wurden statt der so genannten Kinderlandverschickung Gabriele und ihre Schwester von ihrem Vater nach Pommern gebracht. Sie wohnten dort auf dem Gutshof des Grafen Zitzewitz, der mit dem Vater befreundet war. Die Eltern haben es gut gemeint. Sie wollten die Mädchen vor den Fliegerangriffen schützen. Doch für die kleine Gabriele war diese erstmalige Trennung von den Eltern ein schlimmes Erlebnis. Den Abschied empfand sie wie einen endgültigen Verlust, „als verlöre ich den Grund unter meinen Füßen“. Als der Vater die beiden früher als geplant zurück nach Hause holte, war Gabriele glücklich. „Und jeder Fliegeralarm über der Stadt, vor dem wir eine Zeitlang Ruhe haben sollten, war mir hundertmal lieber als die schönste Naturruhe im Umkreis des Schlosses in Pommern.“

Paul Guyot hatte im Krieg auch einen Teil seines wertvollen Mobiliars ausgelagert, das aber alles verloren ging. Die Kriegs- und Nachkriegsjahre hinterließen bei den Eltern deutliche Spuren. Gabriele erinnert sich an des Vaters „damals mageres, auch blasses Gesicht: im Krieg, als nationalsozialistische Stadtverwaltungen ihn und seine evangelische Arbeit in den Krankenhäusern behinderten, diffamierten und in steter Gefahr hielten, und danach, als er und meine Mutter für die übrige Familie hungerten.“

Nach dem Krieg habe der Vater politische Streitgespräche vermieden, sagt Gabriele. Zu gut habe er die Biografien so mancher sich plötzlich rechtschaffen gebender städtischer „Größen“ während der Nazizeit gekannt. Es mag ihm schwer gefallen sein zu schweigen angesichts so mancher Rehabilitierungen, „welche die vergessliche nachfaschistische Epoche den scheinbar unbedeutenderen Nazifunktionären“ angedeihen ließ. Seine Tochter Gabriele würde das eines Tages für ihn nachholen, indem sie in ihren gestochen scharfen Analysen jegliche Heuchelei offen legen würde.

Auf allerlei Umwegen kommen wir wieder zurück zu Gabrieles Schulzeit. „Da liegen Welten dazwischen“, sagt sie, „zwischen dem damaligen Schulsystem und heute. Es war alles viel einfacher und übersichtlicher und nicht so ein Massenbetrieb.“ Ich frage Gabriele nach ihrem Lieblingsfach. „Das war immer Deutsch“, kommt die Antwort ohne Zögern, „aber auch Sprachen – Englisch und Französisch. Ach ja, und auch noch das Fach Kunst. Wir hatten einen sehr netten Kunsterzieher. Der hat mich für meine Kunstbeschreibungen immer gelobt. Und es ist ja sehr positiv, wenn man gelobt wird. Deswegen habe ich Kunst gern gehabt, weil der Lehrer so nett war.“

Sprachen seien ihr leicht gefallen, sagt Gabriele, deshalb habe sie natürlich Sprachen gerne gehabt, und später neben Germanistik auch Sprachen studiert.

„Aufsätze habe ich immer sehr gern geschrieben“, erzählt sie weiter, „und habe sie sogar für andere noch mitgeschrieben. Das ist mir später erzählt worden. Nicht aus Strebertum“, ergänzt sie lächelnd. Und Reiner Wohmann fügt hinzu. „Im Aufsatz hat sie immer eine Eins bekommen. Auch im Abituraufsatz.“

Er blättert in seinen Unterlagen, findet den besagten Abituraufsatz und liest mir das Thema vor: „‘Es kann nicht der Sinn der Kunst sein, die Welt, in der wir leben, zu ignorieren, und das bringt mit sich, dass sie wenig heiter ist.‘ (Ernst Jünger) ‚Ernst ist das Leben, heiter die Kunst.‘ (Schiller) Welcher Ausspruch kommt Ihrer Meinung nach der Wahrheit am nächsten?“

An ihr Fazit von damals kann Gabriele sich nicht mehr erinnern. Aber dass sich im Grunde ihr Weg als Schriftstellerin, als eine der wichtigsten und profiliertesten der Nachkriegszeit, damals schon abzeichnete, das haben kluge Pädagogen in der Beurteilung ihres Abituraufsatzes möglicherweise geahnt. Man attestierte ihrem Aufsatz eine „ungewöhnliche Beherrschung des Wortes“. In seiner Beurteilung hielt der Lehrer weiter fest, dass ihre Arbeit Zeugnis ablege „von einer ungewöhnlichen Aufgeschlossenheit für die Welt des Ästhetischen“ und gab ihr ohne Einschränkung die Note „sehr gut“.

Ob ihr Lieblingsfach Deutsch in der Schule nicht besonders geeignet gewesen sei für nazistische Indoktrination, möchte ich wissen.

„Der Nazispuk war ja glücklicherweise vorbei, als es für mich anfing, interessant zu werden“, berichtet sie. „Und zuerst – nach der Zerstörung der Schule im Krieg – gab es überhaupt keinen Unterricht mehr. Mein Vater hat meine Schwester und mich unterrichtet. Das war für uns aber manchmal mehr ein Jux. Da haben wir nicht viel gelernt. Mein Vater hat mit uns ‚Hermann und Dorothea’ durchgearbeitet, und wir bekamen immer Lachanfälle. Nachher haben wir bei einer Lehrerin ernstzunehmenderen Privatunterricht gehabt.“

Jedenfalls war Schule insgesamt nicht das Rechte für die selbstständig denkende, lebhafte Gabriele. Lernschwierigkeiten kannte sie zu keinem Zeitpunkt, aber die Unfreiheit störte sie. Und außerdem fühlte sie sich eingeschränkt von „Gemeinschaftsblödsinn, Denköde der Pädagogen, vom Zwang einer Sporthalle, eines Schulhofs, von Wettbewerbsmechanismen“. Zwang, Denköde oder Wettbewerb – das waren fremde Welten für die Guyotkinder.

Ein knappes Jahr nach dem Ende des Krieges, am 31. März 1946, wurde Gabriele in der Bessunger Kirche konfirmiert. Ihr Konfirmationsspruch lautete: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?“ (Psalm 27,1) Daran erinnert sie sich gar nicht mehr, aber Reiner Wohmann hat das meiste, was ihr Leben und Werk betrifft, sorgfältig archiviert. Den Inhalt des Psalms kann sie auch heute noch voll und ganz bejahen.

Nicht nur ihr positives Verhältnis zur Bibel, sondern auch ihre Begeisterung und „lebenslängliche Anhänglichkeit“ an Goethe reichen in die Kindheit zurück. Der Vater liebte ausgedehnte Spaziergänge, und wenn ihn die Kinder dabei begleiteten, zitierte er oft Goethe-Gedichte. „An den Mond“, „Eigentum“, „Wandrers Nachtlied“, „Über allen Gipfeln“ – diese und andere jederzeit als Zitatenschatz verfügbar, haben sich ins Gedächtnis der Tochter eingesenkt und sind immer abrufbar, stehen – wenn erforderlich – bereit zur „Höchstdosis Schmerz- und Glückszufuhr“. Damals als Kinder durften sie den Vater ruhig unterbrechen, „sogar mit Gelächter, wenn er mal nicht weiterkam: So bildeten wir die ihm unentbehrlichen Anführungszeichen, und nur in deren Umrahmung hat er ja Goethe mit in den Wald genommen.“

Natürlich haben sie nicht immer aufgepasst, haben gealbert und Verse verballhornt. Und doch haben sich diese freundlich-heiteren Zusammenkünfte mit einem der Größten in der Literatur, auf diese spielerisch-ernste Weise, wie es der Vater immer wieder schaffte, so tief bei ihr eingeprägt, dass ihr dieser so „unkonventionell benutzte Familien-Alltags-Spaziergangs-Goethe“, nicht verloren gehen konnte.

„Ich glaube“, schreibt Gabriele Wohmann in ihrem Aufsatz Der doppelte Vater, „den (Vater) habe ich, als ich ganz klein war und um ihm einen Spaß zu machen, mit Goethe selbst verwechselt. Mein Goethe: Das ist von allem Anfang an Mein Vater, ist also Vaterprägung, und weil das ein so geliebter Vater war, ist daraus für mich so viel Goethe geworden.“

Über Literatur, über Sprache kommen wir zum Schreiben. Wann hat Gabriele ihre ersten Schreibversuche unternommen?

„Mit sechs Jahren habe ich meine ersten Geschichten erfunden“, erzählt sie mir. Und Reiner zeigt mir lächelnd ein kleines, etwas ungeschickt von Kinderhand beschnittenes Heftchen, das noch in Sütterlinschrift fein säuberlich beschrieben ist. „Weihnachtsgeschichte“ lese ich als Titel.

„Ja, das habe ich oft gemacht, zu Geburtstagen und anderen Festen als Geschenke“, erinnert sich Gabriele, „weil ich zu faul war zum Basteln. Das Geschichtenerzählen hat mir einfach mehr Spaß gemacht.“

Auf Lob war die kleine Gabriele sehr versessen, besonders wenn es vom Vater kam. „Von meinem Vater oder meiner Mutter gelobt zu sein, das war für mich ein sehr großes Vergnügen, wahrscheinlich mehr, es war Glück.“ Jetzt kommt es vom Ehemann, und er spart nicht damit.

Außer für Bücher interessierte sich Gabriele während ihrer Teenagerzeit besonders für das Theater.

„Meine Schwester und ich waren theaterbesessen. Und wir waren in der glücklichen Lage, eine Freundin zu haben, deren Vater am Darmstädter Theater Generalmusikdirektor war.“ Auf diese Weise konnten sie dauernd umsonst ins Theater gehen und sogar in dessen Loge sitzen.

„In der Viktoriaschulzeit“, erinnert sich Gabriele, „ habe ich sehr viel mit den Buben vom Ludwig-Georgs-Gymnasium Theater gespielt. Da gab es nämlich Lehrer, die sich ein bisschen mehr engagierten und auch jenseits des Schulbetriebs etwas anboten. Die machten richtige Schauspielinszenierungen.“ Das habe ihr so sehr gefallen, dass sie Schauspielerin werden wollte. Sie habe sogar richtigen Schauspielunterricht bei einer Schauspielerin und bei einem Schauspieler genommen.

„Als ich fünfzehn war oder jünger, habe ich im sommerlichen Holzgeruch des Dachgebälks vor einem Spiegel Rollen einstudiert: Viola, Mary Stuart, Titania.“

Fünfzehnjährig ist Gabriele auch auf einem Ölbild, das sie zusammen mit ihrer Freundin darstellt. Das Bild steht auf dem Boden im Esszimmerbereich des großen Wohnraums. „Ich habe es erst kürzlich bekommen, nachdem meine Freundin gestorben ist.“ Einen rechten Platz scheint es noch nicht gefunden zu haben, und so steht es etwas verloren zwischen antikem Eckvitrinenschrank und Kommode. „Das war die Zeit, in der wir uns geschminkt haben“, erzählt Gabriele lachend. „Überhaupt waren wir nicht so gekleidet, wie es damals schicklich war! Wir trugen kurze Röcke und auch lange Hosen.“ Damals hatte sie es auch gern, „wenn junge Burschen sich in mich verliebten“, erzählt sie, „besonders aber die deutlich älteren.“

Eine weitere große Leidenschaft, die bis heute anhält, war in jenen Jahren für Gabriele das Kino.

„Nach der Befreiung von den Nazis durch die Amerikaner wurden Hollywood und seine Filme aus dem US-Alltag, aber auch Western unentbehrlich“, erzählt sie mir.

Ihre Kinoleidenschaft habe ganz wesentlich mit dem Ende des Krieges, dem damaligen Befreiungsgefühl zu tun. „Wir sahen die ersten Amerikaner, eine kleine Gruppe, auf weichen Sohlen durchquerten sie leise unseren Garten vom Westen nach Osten: das Ende der Nazis.“

In den ersten Nachkriegsjahren war es für Gabriele etwas völlig Neues, während der Filmvorführungen Unterschlupf zu finden in Erwachsenenmelodramen. „Nichts aus den Hollywoodfilmen glich meinen eigenen Erfahrungen, keine Szenerie, keine Person, kein Konflikt, und alles hat mich deshalb interessiert.“ Damals schon, so ist zu vermuten, begann ihr brennendes Interesse an Lebenskonstellationen, die den selbst erlebten konträr entgegenstanden und die sie dann mit feinster Beobachtungsgabe in ihren Erzählungen und Romanen gestaltete. Sie erinnert sich: „Mit großer glücklicher Neugier schaute ich bei unbekannten, in meinen Augen grotesken, übersteigerten Liebesverwicklungen zu, und langhaarige Frauenfrisuren, schmalzige Mimik, hochhackige Schuhe imponierten mir.“

Der Filmsüchtigkeit von damals frönt sie auch heute noch beim Ansehen alter US-Filme, aufgenommen auf Video-Kassetten, denn „leider kann diese Leidenschaft anders nicht mehr befriedigt werden“. Ihre Begeisterung für das Medium Film hat sich übrigens auch in ihrem eigenen Werk niedergeschlagen. Doch davon wird später noch die Rede sein.

Ich frage sie nach ihren privaten Leseerfahrungen und - erlebnissen während der Schulzeit, und sie erzählt: „Die Lektüre in jener Zeit ging ins Uferlose dank der Riesenbibliothek meines Vaters. Vieles las ich viel zu früh.“ Der ältere Bruder sorgte dafür, dass Gabriele darin die richtigen Bücher fand, die bildungsbürgerlichen wie Heine, Eichendorff, Shakespeare, aber auch jene, die sie eigentlich noch nicht hätte lesen sollen. Und er brachte ihr als Kind Fremdwörter bei. „Ich war sehr fanatisch hinter Fremdwörtern her, ich brauchte sie für meinen Widerstand in der Nazi-Schulzeit. Widerstand durch Fremdwörter.“

Im Widerstand zum Zeitgeist hat Gabriele Wohmann sich schon früh geübt. Auch in ihrem Berufsleben als Schriftstellerin wird sie keine Kompromisse machen, sich keiner Zeitströmung anpassen. Das hängt mit ihrer Auffassung von Kunst zusammen. Mittelmaß in einem künstlerischen Beruf ist für sie ein Gräuel. „Wenn man als Künstler nicht davon überzeugt ist, man sei der Allerbeste, man sei in seiner ganz individuellen und persönlichen speziellen Art der Allerbeste und absolut einmalig, dann sollte man aufgeben“, bekannte sie 1989 in dem Film „Schreiben müssen. Ein elektronisches Tagebuch“ (1990 im ZDF ausgestrahlt). Ein hoher Anspruch, den Gabriele Wohmann an sich und ihre Schreibarbeit stellt. „Manche Menschen können, wie man heute so sagt, gut damit leben, ein mittleres Talent unter vielen anderen zu sein. Ich muss von mir denken: Ich bin die Beste.“ Sie lacht und bemerkt dazu: „Schwer genug.“

Zurück zu den Lektüreerinnerungen: Felix Timmermans, Colette, Marcel Pagnol, Vercors, Romain Rolland, Fjodor Dostojewski, Aldous Huxley, D.H. Lawrence, Gustave Flaubert, Leo Tolstoi, Thomas Mann.

Bunt gemischt und vielseitig war ihre Lektüre. Sie war offen für alle Genres und Themen in den lese-hungrigen Jugendjahren. Der Zauberberg