Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: advaitamedia

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Mit entwaffnender Ehrlichkeit und Offenheit erzählt Gangaji von ihren Vorstellungen und Neurosen, von Irrungen und Wirrungen und von der großen Wende in ihrem Leben, als sie 1990 Sri Poonja, ihrem Meister in Indien begegnete. Vorbehaltlos lädt sie den Leser in ihr Leben ein, und er muss erkennen, dass sie ihn in Wirklichkeit zur tiefsten Begegnung mit sich selbst eingeladen hat. „Die einzige Geschichte, die es wert ist erzählt zu werden, ist eine Geschichte, die auf das Ende der Geschichte hinweist“, sagt Gangaji. Roslyn Moore, Verlegerin und Schülerin zugleich, wollte dem Koan der „Geschichte ohne Geschichte“ auf den Grund gehen. In vielen Interviews mit Gangaji eröffnete sich vor ihren Augen ein Lebenspanorama von der Kindheit in Mississippi bis zur Gegenwart. Sie sichtete Fotos und stellte Material aus Gangajis öffentlichen Zusammenkünften mit Schülern und aus Briefen an Poonjaji zusammen. Entstanden ist daraus ein Buch über einen Menschen wie Du und ich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

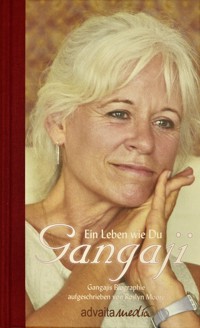

Gangaji

Ein Leben wie Du

Originalausgabe:

© Roslyn Moore: Just like You

DO Publishing, 2003, P.O. Box 103, Mendocino, CA 95460

Roslyn Moore

Gangaji – Ein Leben wie Du

© advaitaMedia GmbH, Hamburg, 2004

[email protected], www.advaitamedia.com

In Joachim Kamphausen Verlag & Distribution GmbH, Bielefeld

[email protected], www.weltinnenraum.de

Übersetzung: Anama Frühling

Lektorat: Chandravali D. Schang

Typografie und Satz: KleiDesign

Umschlag-Gestaltung: Frauke Büker

Druck & Verarbeitung: Westermann Druck, Zwickau

1. Auflage 2004

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.ddb.de abrufbar.

ISBN 3-936718-06-7

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige, auch elektronische Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.

„DIES IST EINE EINLADUNG, nicht länger dem Treiben deines Geistes, sondern der ewigen Gegenwärtigkeit deines Seins treu zu sein.“

Gangaji

Vorwort

Willkommen

Mississippi

Kalifornien

Papaji

Gangaji

Im Gespräch

AnhangBriefwechsel zwischen Papaji und Gangaji

Literaturliste

Danksagungen

Kontakte

Vorwort

Ein Leben wie Du war nicht Gangajis Idee; es war meine. Obgleich sie bei den öffentlichen Zusammenkünften viel über sich selbst erzählt, habe ich mir immer mehr als das gewünscht. Seit wir uns 1996 begegnet sind, habe ich sie sehr aufmerksam beobachtet. Für mich ist sie der lebende Beweis dafür, daß es möglich ist, unsere wahre Identität zu verwirklichen, und ich habe mich oft bei dem Versuch ertappt, mir ihre Lebensgeschichte zusammenzufügen. Als ich sie sagen hörte: „Die einzige Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, ist die, welche auf das Ende der Geschichte hinweist“, war ich sicher, daß nicht nur ich, sondern viele Gewinn daraus ziehen würden, wenn sie bereit wäre, ihre Geschichte ausführlicher zu erzählen.

Dieser Bericht aus erster Hand wurde aus vierzehn Interviews zusammengestellt, die in Gangajis Haus in Nordkalifornien stattfanden. Er umfaßt Material aus ihren öffentlichen Zusammenkünften und aus zwei Interviews, die ich mit ihr für Meeting Papaji, ein Buch über ihren Lehrer, geführt habe.

Nachdem ich aus unseren Interviews den Entwurf eines Manuskriptes herausgearbeitet hatte, gingen Gangaji und ich sorgfältig den Text zusammen durch. Dann fügte ich eine Einführung aus einer ihrer öffentlichen Zusammenkünfte hinzu, sowie die Bilder und einige von den Briefen, die sie mit Papaji ausgetauscht hatte – ein ganz besonderes Geschenk. Gangaji war großzügig mit ihrer Zeit und ihrer Aufmerksamkeit, aber die Initiative ging bei jedem Schritt von mir aus.

Als sie nach unserem zweiten Treffen in ihrer Einfahrt stand und ich im Auto saß und zum Abschied winkte, kam mir der Gedanke: „Sie führt ein ganz gewöhnliches Leben. Es unterscheidet sich wirklich nicht so sehr von meinem eigenen Leben.“ In dem Moment erkannte ich, daß Gangaji, wenn sie sagt: „Ich bin nicht nur du selbst, ich bin auch genau wie du selbst“, das auch wirklich meint.

So wie wir hat sie eine Vergangenheit. Sie hat ein Haus, Beziehungen, eine Persönlichkeit und unterbewußte Tendenzen. Sie hat einen physischen Körper und die absolute Gewißheit, daß dieser Körper geboren wurde und sterben wird. Und dennoch ist in ihrer Gegenwart die Freiheit, auf die sie hinweist, lebendig und offensichtlich. Jedes unserer Treffen, jeder Austausch, jede Mitteilung und jedes Fax war von dem strahlenden Glück des Seins erfüllt, das sie klar und unschuldig vermittelt. Ob sie in New York City mit Hunderten von Menschen Satsang teilt oder zu Hause liebevoll ihre Katze schilt, es ist dieselbe leuchtende Transparenz da.

Gangajis vollkommene Offenheit war beglückend, und unsere Arbeit ging leicht vonstatten, aber gegen Ende sah ich, daß das Manuskript nicht ihre wahre Größe vermittelt. Die Frage erhob sich: „Warum einen Bericht von Gangajis Leben veröffentlichen? Ist das nicht zu profan? Wird ihre Geschichte die Menschen nicht eher von dem ablenken, wofür sie hier ist und was sie zu sagen hat?“

Die Antwort lautet Nein. Zumindest muß es uns nicht davon ablenken. Ein Anliegen dieses Buch besteht auch darin, uns von dem Glauben zu befreien, wir könnten uns nicht der Heiligkeit des Lebens zuwenden, wenn wir von seiner Menschlichkeit erfahren. Jeder Einzelne von uns lebt an der Schnittstelle zwischen dem Alltäglichen und dem Unendlichen. Weil Gangaji das so genau von sich selbst weiß, hilft sie uns, es auch in Bezug auf uns selbst zu erkennen.

Sie sagt oft, daß sie weder erwacht noch unter einem besonders glückverheißenden Stern geboren wurde und auch keine erleuchteten Eltern hatte, und wenn sie aufwachen konnte, jeder es kann. Für mich war es notwendig, ihre Geschichte niederzuschreiben, um das zu glauben. Als ich das getan hatte, wurde mir klar, wie wenig Bedeutung ihre Lebensgeschichte wirklich hat. Sicherlich ist sie faszinierend und voller Einsichten, wie es Geschichten oft sind. Es ist sogar eine Geschichte über Entschlossenheit, was etwas Seltenes und sehr Schönes ist. Aber die Erfüllung der spirituellen Suche wird nicht in irgendeiner Geschichte gefunden oder verloren – ob es sich nun um Gangajis Geschichte handelt oder um unsere eigene. So ist die Entmystifizierung ihrer Geschichte sehr nützlich für mich gewesen. Und ohne falsche Glorifizierung konnte eine noch tiefere und echtere Liebe erblühen.

Ich habe mein Leben lang dazu geneigt, nachzuforschen und mehr über jemanden wissen zu wollen, als für das Auge sichtbar ist, aber Ein Leben wie Du entstand aus einer ernsthafteren Absicht als Neugier. Es wird als ein Buch zur Befreiung angeboten. Ob der Leser nun glaubt, er kenne Gangaji oder er kenne Gangaji nicht, wenn er das Buch in die Hand nimmt, mein inniger Wunsch ist, daß das, was er für wahr hält, in Frage gestellt wird, damit die unvorstellbare Wahrheit, auf die sie hinweist und die sie vermittelt, ihn berühren kann.

Roslyn Moore

Mendocino, November 2002

Willkommen

Bei ihren öffentlichen Zusammenkünften verwendet Gangaji den größten Teil ihrer Zeit darauf, einzeln mit Menschen über das zu sprechen, was ihnen am wichtigsten ist. Dennoch wendet sie sich häufig zunächst an alle Anwesenden. Dieser Text vermittelt einen Eindruck von ihren Einführungen.

Hallo, euch allen ein herzliches Willkommen. Gibt es Menschen hier, die mir noch nie begegnet sind, sei es persönlich oder über eine Kassette?

Laßt mich euch in so wenig Worten wie möglich sagen, warum ich zu dieser Zeit eures Lebens in eurem Bewußtsein erschienen bin. Im Wesentlichen bin ich gekommen, um euch die Einladung meines Lehrers zu überbringen. Er hat sie mir gegeben und mich dann ausgesandt, um sie euch zu überbringen. Er lädt euch ein, mit eurer ganzen Suche nach Glück, nach Erleuchtung, nach Erfüllung aufzuhören. Damit aufzuhören, gut sein zu wollen, besser werden zu wollen, Erfolg haben zu wollen, etwas erreichen und etwas haben zu wollen. Hört einfach für einen Moment auf. Hört wirklich und wahrhaftig auf damit. Hört nicht damit auf, um etwas zu bekommen, sondern hört auf, um aufzuhören. Und in dem Moment, wo die geschäftige Tätigkeit eures Geistes aufhört, ja selbst wenn die Tätigkeit weitergeht, ist es möglich zu erkennen, was immer schon unaufhörlich da war. Dann kann jene Erkenntnis voll erblühen, daß ihr bereits seid, was das Ziel eurer ganzen Suche, eures Haben- und Erreichenwollens war.

Das ist sehr einfach. Oft fragen mich Menschen: „Wenn es so einfach ist, warum erkennen es dann nur so wenige?“ Aber die Antwort ist tatsächlich: weil es so einfach ist. In der Vergangenheit sind nur diese Wenigen bereit gewesen, so einfach zu sein. Nur die Wenigen sind wahrhaftig bereit gewesen, die Gelegenheit zu ergreifen, nichts zu bekommen, nirgendwohin zu gelangen, nichts zu erreichen. Diese Möglichkeit kann einen Ton der Angst auf den Saiten der falschen Identifikation auslösen.

Die Einladung ist einfach. Selbst das Aufhören ist einfach. Und die Erkenntnis, die sich natürlich und mühelos beim Aufhören offenbart, ist endlos. Wirklich endlos. Bis schließlich die Totalität des Seins in einem selbst enthalten ist, jenseits jedes Konzeptes von kompliziert und einfach.

Dann stellt sich heraus, daß das, was wir in all unserem Suchen, in unserem verzweifelten Üben und unserem verzweifelten Gewinnen und Verlieren und dann Wiedergewinnen und Wiederverlieren vermieden haben, die Totalität des Seins ist. Wir haben versucht, koste es was es wolle, nur die guten Teile zu kriegen und die schlechten Teile um jeden Preis von uns fernzuhalten. Aber der Preis, den wir dafür gezahlt haben, ist unsere Befreiung als die Totalität des Seins gewesen.

Wir alle sind auf die eine oder andere Weise, entweder in dieser Lebenszeit oder in unserer genetischen Struktur als menschliche Wesen, zutiefst mit dem Glauben programmiert worden, daß im Kern dessen, wer wir sind, Dunkelkeit, Schlechtigkeit und Sünde herrscht. Mit dieser Konditionierung geht die Vorstellung einher, daß wir unsere Zeit darauf verwenden müssen, diesen Kern zu reparieren, vor diesem Kern zu flüchten oder ein besseres Wesen zu erschaffen. Indem wir ganz offensichtlich oder ganz subtil das vermeiden, was wir befürchten zu sein, verkaufen wir unsere Seele an irgendein Bild von Reinheit oder Gutsein oder Erleuchtung. Dieses haben wir lange, lange Zeit getan.

Aber ihr wißt es, wenn ihr eure Seele an irgendein Bild, von dem ihr glaubt, ihr müßtet ihm entsprechen, verkauft habt. Wie gut es euch auch gelingt, diesem Bild zu gleichen, letztendlich wißt ihr, daß es sich um eine Fälschung handelt.

Im Wesentlichen wendet sich diese Einladung an eure Bereitschaft, euch vor euch selbst zu entkleiden, vor euch selbst nackt zu sein, euch wirklich ganz und gar zu sehen, ohne Zuflucht und Halt bei irgendeiner Religion, irgendeiner Philosophie, irgendeinem Glauben zu suchen. Nicht Advaita Vedanta, nicht Buddhismus, nicht Christentum, nicht Sufismus, nicht Judaismus, nicht New-Age, nicht Heidentum, nicht Göttinnenkult. Gar nichts. Die Bereitschaft ist, nackt zu sein ohne Halt, ohne Glauben, mit nichts, das dir hilft, zum anderen Ufer zu gelangen. Für einen Augenblick müßt ihr bereit sein, euch so zu sehen, wie ihr seid.

Dann ist die Selbsterforschung, die das Geschenk Ramanas ist, natürlich und wahr. Dann ist die Erforschung keine geistige Übung, die als ein weiterer Halt benutzt wird, um euch aus dem herauszuhelfen, dem ihr vermeintlich entkommen müsst. Selbsterforschung holt euch vielmehr zurück in das, was ihr für einen Jemand haltet, oder für irgendeine Dunkelheit, irgendeine Unvollkommenheit oder irgendeine Unerleuchtetheit, so daß ihr wirklich voll und ganz die Frage stellen könnt: Wer leidet, wer sucht, wer ist unerleuchtet?

Wenn ihr diese Frage ohne ein vorgefaßtes Konzept und mit der Bereitschaft, wirklich zu sehen, stellt, erkennt ihr, daß es den, der ihr glaubtet oder glaubt zu sein, gar nicht gibt. Es ist ein Bild. Wenn ihr bereit seid, die Nicht-Existenz dessen, der ihr zu sein glaubt, zu sehen, dann offenbart sich ganz natürlich, ganz mühelos die Wahrheit dessen, der ihr wirklich seid. Diese Wahrheit ist kein weiteres Bild. Es ist nicht das über-menschliche Bild, das ihr erreichen wolltet, um dem sogenannten „kleinen Selbst“ zu entkommen.

Ich sage nicht, daß es ein „größeres Selbst“ gibt. Es gibt nur ein Selbst, und das ist kein Objekt. Es ist das universelle Subjekt, das keine Form hat und dennoch in allen Formen wohnt.

Ich habe versucht, das in so wenigen Worten wie möglich zu sagen, aber ich habe mich mitreißen lassen. Ich will versuchen, es direkter zu sagen.

Ihr seid nicht, wer ihr zu sein glaubt, wie schrecklich oder großartig das auch sein mag. Ihr seid nicht, wer ihr zu sein glaubt. Die Suche aufzugeben und aufzuhören, bedeutet zu erkennen, daß alles was ihr zu sein glaubt, und die fortlaufende Orientierung an diesem Gedanken, eine Vermeidung der Wahrheit dessen ist, wer ihr seid.

Die Zeit, die wir hier zusammen verbringen, ist eine Gelegenheit, das zu erkennen. Und wenn keine unmittelbare Erkenntnis da ist, Fragen zu stellen und von Erfahrungen zu berichten, so daß wir diese erforschen können. Dann können wir sehen, wie real das ist, was auch immer die unmittelbare Erkenntnis blockiert. Dann ist diese Zeit, diese kostbare Zeit, diese kostbare Lebenszeit, dieser Moment in der Zeit nicht vertan.

Diese ganze Lebenszeit wird sehr schnell vorbei sein, aber sie muß nicht umsonst gewesen sein. Ich nehme unsere Begegnung sehr ernst. Ich ehre sie in meinem Herzen. Ich heiße eure Fragen und eure Berichte willkommen, und ich heiße auch euch willkommen.

1

Meine Eltern gaben mir bei meiner Geburt im Jahr 1942 den Namen Merle Antionette Roberson, aber ich wurde immer Toni genannt. Zu der Zeit, als meine Mutter mit mir schwanger wurde, arbeitete mein Vater für das FBI in New York. Als echter Südstaatler wollte er nicht, daß bei einem seiner Kinder „New York“ in der Geburtsurkunde stand. Er nahm Kontakt mit einem anderen Südstaatler, J. Edgar Hoover, dem Leiter des FBI, auf und ließ sich nach Texas versetzen, einfach nur, damit ich im Süden geboren werden konnte. Noch während ich ein Baby war, zogen meine Eltern zurück nach Mississippi, woher sie stammten, und ließen sich in der Heimatstadt meines Vaters nieder.

Clarksdale, Mississippi, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, ist eigentlich berühmt als die Heimat des Blues, aber die meisten von uns Weißen wußten nichts davon. Clarksdale war einmal das Zentrum einer wohlhabenden Kultur, in der Baumwolle angebaut wurde, und hatte, als ich Kind war, immer noch etwas von dem pompösen Stil jener Epoche. Die Anzahl der Einwohner betrug damals etwa zwanzigtausend – zehntausend Weiße und zehntausend Schwarze.

... als Baby

In so vieler Hinsicht war meine Kindheit vollkommen in Ordnung. Clarksdale war ein sicherer Ort, wo Kinder frei herumlaufen konnten. Meine Familie bewohnte ein Haus im Neokolonialstil in einem alten Stadtteil mit vielen großen Bäumen. Ich hatte einen älteren Bruder und bekam schließlich auch noch eine jüngere Schwester. Meine Mutter war stets mit sich selbst beschäftigt, und das ließ uns eine Menge Freiraum. Ich hatte immer das Gefühl, daß mein Bruder die Aufgabe hatte, für mich zu sorgen. Jahre später entschuldigte er sich einmal dafür, wie er mit mir umgegangen sei, aber ich kann mich nicht daran erinnern, daß er mich je schlecht behandelt hat. Ich liebte meine kleine Schwester, auch wenn sie mich manchmal wahnsinnig machte.

Kennst du das Buch Wer die Nachtigall stört? Es wird aus der Sicht eines kleinen Mädchens erzählt, das in einer Stadt in den Südstaaten aufwächst, die sehr viel Ähnlichkeit mit meiner eigenen Heimatstadt hat. Und mein Vater war genauso ein Kleinstadtanwalt wie Atticus Finch in der Geschichte, der Vater des Mädchens. Ich war ein Wildfang, ging barfuß und trieb mich in der Gegend herum. Den ganzen Sommer spielte ich mit den Nachbarskindern Dosenschießen. Es lag eine wirklich wunderbare Freiheit in jenem Leben. Ich liebte das.

Aber wenn ich aus einer anderen Perspektive zurückblicke, kann ich auch sehen, was für ein Durcheinander meine Kindheit war. Ich erinnere mich daran, wie ich meine Familie ansah, als ich klein war, wie ich meinen Vater und meine Mutter ansah und dachte: „Da ist ein großer Irrtum passiert“.

Ich sehe mich auf dem Bordstein vor unserem Haus sitzen. Ich bin vielleicht acht Jahre alt. Es ist wahrscheinlich Sommer, heiß und feucht, und meine Familie ist in Not. Meine Mutter ist im Haus. Sie ist betrunken und ich sage mir: „Hier ist wirklich etwas ganz falsch. Das ist nicht die Familie, die ich haben sollte. So sollte es einfach nicht sein.“ Und ich begann mich nach einer Fluchtmöglichkeit umzusehen, nach einem Ausweg aus einer unmöglichen Konstellation.

Die Familie meines Vaters war wütend, als er meine Mutter heiratete. Die beiden waren sich an der „Ole Miss“, der Universität von Mississippi, begegnet. Als Kind hatte ich den Eindruck, daß es eine romantische Begegnung war. Er war Fußballspieler. Sie war Cheerleader. Er kam aus Mississippi, aus einer guten Familie, und hatte gerade eine Karriere als junger Anwalt begonnen, als sie durchbrannten, um zu heiraten. Auch wenn ihre Familie wahrscheinlich genauso viel Geld hatte wie seine, war es keine „gute“ Familie. In den Südstaaten wurde die soziale Stellung der Leute nicht allein nach Geld beurteilt. Die Herkunft war ausschlaggebender, und mein Vater hatte eine gute Herkunft.

Meine Mutter hatte nicht nur keine gute Herkunft, sie war auch noch aufsässig und rebellisch. Sie paßte nicht in die Gesellschaft, in die sie hineingeheiratet hatte. Sie war keine von ihnen, daher durchschaute sie die Falschheit und Absurdität ihrer Leben, wie das nur ein Außenseiter konnte. Ich erinnere mich, wie sie die Augen verdrehte und mit geringschätziger Stimme erklärte: „Clarksdale Gesellschaft!“ Sie wurde niemals ganz und gar von der Familie meines Vaters und derengleichen akzeptiert.

Sie war eine starke und fröhliche Frau und liebte es, sich zu betrinken. Das war ihr Ventil. Als ich heranwuchs, belastete mich die Maßlosigkeit meiner Mutter zunehmend. Natürlich hatte ich als Kind nicht die Reife, mich in sie hineinzuversetzen und zu sehen, was sie durchmachte. Sie war Alkoholikerin, und ihre Maßlosigkeit, die am Anfang vielleicht nur ihr Freigeist war, wurde zu einer Fessel für sie. Es war schwierig für mich, ihr Kind zu sein.

Meine Mutter interessierte nur eines, und das war Vergnügen. Spaß war ihr A und O. Als sie in den dreißiger Jahren aufs College ging, war das gang und gäbe, und sie versuchte, das immer weiter so zu treiben. Das war natürlich nicht möglich – wenigstens nicht so, wie sie es gern wollte. Physiologisch war sie wirklich Alkoholikerin. Sie war nur an sich selbst interessiert. Sie hatte gewiß nicht viel Interesse daran, eine gute Mutter zu sein. Daher wetteiferten mein Bruder, meine Schwester und ich immer um die Fetzen der Aufmerksamkeit, die wir von ihr kriegen konnten. Das trennte uns voneinander.

Mein Bruder, meine Mutter und ich

Auf der anderen Seite war sie sehr schlagfertig und witzig, und manchmal hatten wir richtig Spaß mit ihr. Sie konnte gut Witze erzählen und meine Freunde liebten sie. Wenn sie mich besuchten, saßen wir immer um den Küchentisch, und meine Eltern kamen auch dazu. Das machten wir sogar als Jugendliche noch so. Wenn meine Mutter ein bißchen beschwipst war, war sie so richtig unterhaltsam und lustig. Sie hatte diese südländische Art und konnte mit ihrem schnellen Witz und ihrem leichten Humor die Menschen aufheitern.

Ich liebte sie. Ich liebte meine Mutter total. Aber es war eine frustrierende Liebesgeschichte, weil sie so schlecht war. Neben der Fähigkeit, einen aufzuheitern, hatte sie nämlich auch die Fähigkeit, einen dazu zu bringen, daß man sich wirklich schrecklich fühlte. Sie war völlig unzuverlässig.

Ich liebte sie und ich schämte mich für sie. Ich wollte sie nicht so haben, wie sie war. Sie sah das, und es machte sie zornig. Sie hatte nicht die Absicht, sich zu ändern. Sie war äußerlich eine knallharte Frau. Ich war zu empfindlich für sie. Sie sagte immer zu mir: „Hör auf, das abzuziehen“, eine Redewendung aus dem Süden für: „Hör auf, so eine Show abzuziehen“. Ich war immerzu „zu“ für sie: zu empfindlich, zu dramatisch, zu übertrieben. Dabei übertrieb sie selbst, aber auf ihre eigene Art und Weise.

... mit sechs Jahren

Zum Beispiel fluchte sie. In den Fünfzigerjahren pflegte eine Frau in den Südstaaten nicht zu fluchen, aber sie tat es. Man kann kaum glauben, welche Worte aus ihrem Munde kamen! Ich fühlte mich gedemütigt, und die Familie meines Vaters auch. Das ist ein kleiner Einblick, wie unsere Familiendynamik funktionierte.

Ich hatte den verzweifelten Wunsch, sie solle sich ändern. Als ich acht oder neun war, begann ich ihr Briefe zu schreiben, in denen ich von ihr verlangte, mit dem Trinken aufzuhören, und in denen ich ihr erzählte, wie sehr mich das verletzte. Ich legte sie auf den Nachttisch neben ihrem Bett und stellte mir vor, wie sie aufwachte und die Briefe las. Aber ich erfuhr niemals etwas darüber, ob sie das tat. Sie sagte niemals ein Wort über irgendeinen der Briefe. Die Botschaft war klar: Stör mich nicht. Zieh mich nicht runter.

In jener Generation ließ sich fast niemals jemand scheiden, und mein Vater arrangierte sich halt irgendwie mit meiner Mutter. Sie war seine Frau. Aber ich weiß, daß er zornig war. Er hatte schreckliche Migräneanfälle und Herzbeschwerden neben anderen Leiden. Meine Eltern stritten sich oft, aber ich glaube, sie führten, sagen wir mal, die ersten zwanzig Jahre lang, eine sehr leidenschaftliche Ehe.

Mein Vater trank mit meiner Mutter und er trank eine Menge, doch er war kein wirklicher Alkoholiker wie sie es war. Später, nachdem meine Mutter gestorben war und er ein zweites Mal geheiratet hatte, tranken er und seine Frau einen Abendcocktail und gelegentlich ein Glas Wein, aber das war alles. Trinken war nicht seine Krankheit. Für das Nervensystem meiner Mutter war Trinken jedoch wirklich Gift.

Es war nicht so, daß ich meinen Vater, wenn er getrunken hatte, großartig gefunden hätte oder gern in seiner Gesellschaft gewesen wäre. Er trank, bis er anfing zu lallen, aber er trank nicht, bis er umfiel und das Bewußtsein verlor wie meine Mutter. Er zog seinen Pyjama an und ging zu Bett. Ich nahm ihm übel, daß er trank, aber nicht in dem Maße, wie ich es meiner Mutter übelnahm.

Ich hatte immer das Gefühl, daß mein Vater mich liebte. Darin fühlte ich mich immer sicher, obgleich er es selten zeigte. Keiner meiner Eltern sagte jemals: „Ich liebe dich“, soweit ich mich entsinnen kann. Aber ich erinnere mich daran, wie ich mit fünf Jahren bei meinem Vater auf dem Schoß sitze, während er mir die Haare bürstet. Wir hatten eine liebevolle Beziehung.

Mein Vater hatte eine bestimmte Vorstellung davon, wie ich sein sollte – hübsch und eine gute Schülerin –, damit er stolz auf mich sein konnte. Und so wollte ich auch sein. Ich betete zu Jesus, um so zu werden. Mein Leben war sehr auf Konformität und Ansehen ausgerichtet. Ich formulierte schon früh, wie die perfekte Mutter aussehen, wie das perfekte Leben sein müßte. Es würde auf jeden Fall sehr anständig sein.

Von ihren drei Kindern mochte meine Mutter mich am wenigsten. Ich glaube nicht, daß sie immer eine schlechte Mutter war. Meine frühesten Jahre waren wahrscheinlich in Ordnung, und ich bin ziemlich sicher, daß sie zärtlich zu mir war, als ich ein Baby war. Ich weiß, daß ich gestillt worden bin. Sie war damals jung und der Alkoholkonsum hatte sie noch nicht in seiner Macht.

Dennoch war sie ein seltsames Wesen. Sie liebte ihre Babys, aber als wir älter wurden, mochte sie uns nicht mehr so gerne. „Ich liebe Babys. Ich mag Kinder nicht, aber ich liebe Babys.“ Das sagte sie oft, und ich glaube, so war es. Sie war eine sehr sinnliche Frau. Vielleicht fühlte sie sich in der Gegenwart von Kindern nicht wohl mit ihrer Sinnlichkeit. Ich weiß es nicht.

Meine erste Erinnerung besteht darin, wie ich als Vierjährige mit den Eltern meiner Mutter nach Florida fahre, wie ich meine Schuhe verliere und das Gefühl habe, es ist alles in Ordnung. In dieser besonderen Erinnerung, in ihrer Rundheit und Fülle, habe ich die Empfindung: Ich bin in Ordnung. Also vermute ich, daß meine ersten paar Jahre nicht schlecht waren. Aber als ich sechs Jahre alt war, bekam meine Mutter wieder ein Baby, meine Schwester.

Das war mein erstes Leidensjahr.

2

Nachdem meine Schwester geboren war, begann ich intensive Erlebnisse zu haben, wie ich meinen Körper verlor. Er wurde klein, ganz klein, und dünn wie ein Blatt Papier, und dann war er verschwunden.

Als es das erste Mal passierte, schlief ich im Bett meiner Eltern. Ich hatte Fieber und wachte aus einem Albtraum auf. Alle anderen waren im Untergeschoß. Ich hatte schreckliche Angst. Ich rannte zu meiner Mutter, aber sie nahm es auf die leichte Schulter. Erst später, als das Erlebnis immer wieder auftrat, begann sie sich Gedanken zu machen.

Ich konnte meinen Körper nicht hier halten. Er existierte nicht mehr und hatte keine Substanz. Vielleicht haben Ärzte eine Bezeichnung dafür, wenn der Körper zu verschwinden scheint. Es war für mich ein schrecklicher Kontrollverlust. Meine Mutter betete ihr neues Baby an, und ich hatte das Gefühl, ich hätte sie verloren. Vielleicht hatte ich deswegen diese Erlebnisse. Vielleicht waren es Angstanfälle. Das könnte es gewesen sein – der Angstanfall einer Sechsjährigen.

Meine Mutter nahm mich mit nach Memphis zu einem Psychiater, der mich eine Menge Tintenkleckse anschauen ließ. Er sprach nicht mit mir und tröstete mich nicht oder etwas Ähnliches. So ein Psychiater war er nicht.

Er gab mir Tabletten – Phenobarbitol. Er sagte mir, ich solle immer eine davon nehmen, wenn das Erlebnis wiederkäme. Immer dann, wenn danach das schreckliche Gefühl auftauchte, daß mein Körper zu verschwinden begann, dann nahm ich eine von jenen kleinen Tabletten, schluckte sie, und dann husch! war der Körper wieder da, ich saß wieder auf dem Stuhl, der Geist konnte sich entspannen.

Außer, daß er sich nicht wirklich entspannen konnte. Etwas wollte raus. Etwas Schmerzhaftes und Unannehmbares wurde wieder ins Unbewußte verbannt.

Später hörte ich, daß der Psychiater meiner Mutter riet, mich öfter zu berühren, aber ich kann mich nicht daran erinnern, daß sie das je tat. Zu jener Zeit hatten wir ein schwarzes Dienstmädchen namens Suzie, die einen wirklich großen Busen hatte. Immer wenn das Gefühl aufkam, daß mein Körper zu verschwinden begann, bevor sie mir die Tabletten gaben, rannte ich hin zu ihr und legte meinen kleinen Kopf in die Wölbung ihrer Brust. Mensch, war das herrlich! Das war Sicherheit. Mein Körper kam zwar nicht zurück, aber das machte nichts. Dort war Liebe.

Ich nahm jene Phenobarbitoltabletten, bis ich neunzehn war. Erstaunlich. All die Jahre lang. Immer wenn ich übermäßig unruhig wurde oder nicht schlafen konnte, nahm ich eine. Und ich war froh, daß ich sie hatte. Sie halfen mir, durchzukommen. Aber schließlich legte ich sie weg. Ich weiß nicht genau, wodurch ich aufhören konnte, aber ich wußte einfach, es wurde Zeit. Ich ging inzwischen aufs College, fern von Zuhause und von der Beziehung mit meiner Mutter. Ich wußte, ich war jetzt stark genug, um ohne die Tabletten auszukommen.

In den späten Vierzigerjahren breiteten sich Polio und Tuberkulose in den Südstaaten aus, und alle hatten Angst. Es gab eine Institution, eine Art Kindererholungsheim, die man „Präventorium“ nannte und die einem Feriencamp ähnelte. Dorthin schickten Eltern ihre Kinder, um sie aufpäppeln zu lassen, damit sie nicht krank würden. Die Leute hatten gerade die Weltwirtschaftskrise hinter sich und wünschten sich ihre Kinder dick und rund. Ich war wirklich ein sehr mageres Kind und dauernd krank. Im selben Jahr, als ich begann, die Tabletten einzunehmen, schickten meine Eltern mich in ein solches „Präventorium“. Es befand sich in Jackson, ungefähr vier Autostunden von Clarksdale entfernt.

Was die Gesundheit angeht, so gab es in meinem Leben immer zwei Aspekte zur gleichen Zeit. Einerseits war ich ein Wildfang, stark, athletisch und voller Energie. Andererseits litt ich an einer akuten körperlichen und emotionalen Überempfindlichkeit. Körper und Gefühle beeinflussen sich gegenseitig. Wenn ich stark bin, bin ich wirklich stark, aber mein Körper kann sehr schnell abbauen, und dann werde ich krank. So war das schon in meiner Kindheit. Meiner Magerkeit wurde damals große Bedeutung beigemessen, und es wurde oft darüber gesprochen. Meine Eltern forderten mich auf: „Trink deine Milch, oder wir schicken dich ins ,Präventorium’.“ Aber ich haßte Milch. Ich konnte sie nicht trinken. Und sie schickten mich fort.

... in meiner Wichteluniform