Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

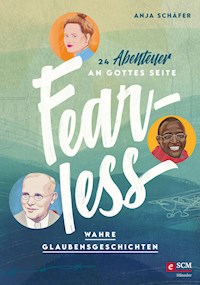

- Herausgeber: Neukirchener Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Kann man alleine etwas verändern? Hat das überhaupt Auswirkungen? Anja Schäfer meint ja und liefert in ihrem Buch eine Menge an alltagstauglichen Tipps und Ideen zu einem nachhaltigeren und fairen Konsumverhalten. Alles hat sie im Selbstversuch getestet und auf Umsetzbarkeit geprüft. Auf unterhaltsame und lockere Art behandelt sie die unterschiedlichsten Themen: vom Einkauf im Hofladen über den Erwerb eines gebrauchten Fahrrades bis hin zum Familienurlaub. Anja Schäfer macht deutlich, dass ein bewussteres, ökologisch ausgerichtetes Einkaufen und Konsumieren nicht automatisch teurer ist, und macht Mut, es einfach mal auszuprobieren. Nebenher liefert das Buch eine Menge Wissenswertes zum Thema Umweltschutz und bietet Adressen und Links zu Anbietern an, die auf Nachhaltigkeit setzen. Ein tolles Buch, das die gesellschaftliche Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit aufgreift und ohne den erhobenen Zeigefinger auskommt!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 193

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anja Schäfer

Ganz schön fairrückt

Die Bibelverse sind folgenden Ausgaben entnommen:

Hoffnung für alle®, Copyright © 1983, 1996, 2002 by Biblica, Inc.®. Verwendet mit freundlicher Genehmigung von ’fontis – Brunnen Basel. Alle Rechte weltweit vorbehalten. (HFA)

Neues Leben. Die Bibel, © Copyright der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 by SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten (NLB)

Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (LUT)

Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (GNB)

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddn.de abrufbar.

© 2019 Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn

Alle Rechte vorbehalten

Gesamtgestaltung: Grafikbüro Sonnhüter, www.grafikbuero-sonnhueter.de

Umschlagbild: artdee2554 (shutterstock.com)

Bilder Innenteil: artdee2554, Macrovector (shutterstock.com)

Verwendete Schriften: Aracne Condensed, Supernett, Minion

Gesamtherstellung: PPP Pre Print Partner GmbH & Co. KG

ISBN 978-3-7615-6610-7 E-Book

www.neukirchener-verlage.de

01 Anfangen

Widiwidiwie sie mir gefällt ...

Oder: Konkreter wird’s später?

„Ich kauf’ mir was. Kaufen macht so viel Spaß.“

Herbert Grönemeyer im Lied „Kaufen“

„Ein kleiner Anfang ist auch ein Anfang.“

Sprichwort

Ich durchforste die Werbeprospekte nach günstigem Joghurt, ich hole Angebote für unsere neue Haustür ein, weil durch die alte jedes Grad Wärme einfach entflieht, ich habe einen Wunschzettel mit Dingen, über die ich mich freuen würde, und manchmal bummel ich auch einfach nur so aus Lust und Laune durch die Läden. Ich kauf mir was. Kaufen macht so viel Spaß – sang Grönemeyer und hatte recht.

Konsum hat Macht. Er ist ein gewaltiger Faktor im Wirtschaftsleben und beeinflusst Zahl und Art der Arbeitsplätze. Kunden entscheiden, was läuft und was nicht. Geben sie das Geld nur noch hier aus, macht dort eine andere Firma dicht. Unternehmen sind hochsensibel dafür, wohin sich unsere Werte verändern. Wer heute nicht darauf achtet, was die Käufer wollen, macht morgen kein Geschäft mehr. Das gilt für Trendfarben des Sommers genauso wie für ein erhöhtes ökologisches Bewusstsein. Selbst wer nur im Kleinen für nachhaltiges Wirtschaften einsteht, beeinflusst, wie wir insgesamt in der Gesellschaft die Dinge angehen. Der Konsument bestimmt mit, wohin die Reise geht.

Und der Konsument bin ich. Einer von 80 Millionen in Deutschland. Ob ich das T-Shirt bei Primark, im Weltladen oder auf dem Flohmarkt kaufe, entscheidet, bei wem die Kasse klingelt oder nicht. Und wenn wir alle derselben Meinung wären, wofür wir unser Portemonnaie öffnen wollen und wofür nicht mehr, würde viel passieren: Als keiner mehr Eier aus Legebatterien wollte, durften Hühner auf dem Boden scharren. Wenn mehr Leute Bio-Bananen kaufen, landen weniger Pestizide im Boden. Wenn wir fair gehandelten Orangensaft in den Einkaufskorb legen, dürfen die Kinder der Pflücker in die Schule gehen, weil von den zusätzlichen Erlösen neben der medizinischen Versorgung auch Lehrer bezahlt werden.

Darum also „bewusster Konsum“, dieses Schlagwort, das zu beschreiben versucht, dass ich nicht mehr bräsig jedes Hühnerfilet für 2,99 Euro kaufe, Kik & Co. meide, Wasser in Glasflaschen statt solchen aus Plastik nach Hause schleppe und mich auf die lange Suche nach einem gebrauchten Fahrrad begeben habe, statt für 199 Euro schnell eins im Baumarkt zu kaufen.

Denn ich weiß zu viel. So wie wir alle. Wir wissen von Kindern, die Teppiche knüpfen, Steine behauen und Kakaobohnen ernten müssen, statt in die Schule zu gehen. Wir wissen von Kühen, die in ihrem Leben nie das Tageslicht sehen, von Chemikalien in Baumwolle, Weintrauben und Kinderspielzeug, vom Hungerlohn pakistanischer Näherinnen, vom Müll auf dem Meeresboden und in riesigen Strudeln im Ozean. Wir wissen vielleicht nicht alles ganz konkret, aber dass da was im Busch ist, hat jeder zwischen sechseinhalb und 96 mitbekommen.

Ich weiß zu viel, um mich nicht zu fragen, welche Produkte dazu beitragen, dass Menschen arm oder krank oder ungebildet sind. Und umgekehrt: ob es Produkte gibt, die helfen, dass Menschen weniger arm und dafür gesünder und freier leben können und die Natur nicht so überbeansprucht wird, als könnten wir sie irgendwann einfach in die Reinigung oder zur Reparatur bringen.

Dabei ist das Thema komplexer, als mir lieb ist. Falsch deklarierte Bio-Eier muss ich als ärgerliche Betrügerei einzelner schwarzer Schafe in Kauf nehmen. Aber auch darüber hinaus ist nicht immer klar, was guter Konsum eigentlich ist. Nehme ich die Packung Bio-Eier aus dem Supermarkt – oder Eier aus Bodenhaltung eines Bauern in meiner Region? Hat die Jeans-Schneiderin in Bangladesch etwas davon, wenn ich nur noch in Deutschland genähte Kleidung kaufe? Sind deutsche Äpfel, die mehrere Monate im Kühlhaus gelagert wurden, ökologischer als mit dem Schiff transportierte Äpfel aus Neuseeland?

Das Gebot der Stunde heißt regional. Will heißen: Je näher in meiner Umgebung das Schwein aufgezogen und geschlachtet und der Brokkoli geerntet wurde, desto besser, weil auf jedem Kilometer Sprit verbraucht wird und Tiere unter Stress geraten. Andererseits ist selbst mir als geborenem Stadtkind, dessen einziges Grün die Balkongeranien meiner Mama und eine Birke in der Straße waren, klar: Kaufe ich ihn im Mai, wurde mein norddeutscher Apfel so lange in energieintensiven Kühlhäusern gelagert, dass es ökologisch gesehen sinnvoller sein könnte, den Apfel aus Chile zu kaufen, der mit dem Schiff angeliefert wurde. Gar nicht zu reden davon, dass Erdbeeren im Winter natürlich gar nicht gehen – alle anderen Obstsorten aber schon. Oder? Immerhin habe ich weder im Februar Weintrauben an heimischen Reben noch überhaupt jemals Bananen an deutschen Stauden gesehen. Warum ist es trotzdem in Ordnung, sie zu kaufen, Erdbeeren aus Indien im Dezember aber nicht?

Gar nicht so einfach

Ich weiß zu viel, um nichts zu tun, und gleichzeitig lähmt mich die Fülle an Informationen in der globalisierten Produktion und mich befällt manchmal das Gefühl, erst an der Uni die passenden Seminare belegen zu müssen, bevor ich einwandfrei einkaufen gehen kann. Unser Konsumhandel ist so grenzüberschreitend, die Produktion so vielschrittig und damit so unüberschaubar, dass mir manchmal die Lust vergeht, die bestmögliche Variante zu suchen. Und eigentlich will ich ja gerade nicht, dass Konsum so einen großen Stellenwert in meinem Denken einnimmt. Es geht mir doch darum, dass mir das Haben-Wollen unwichtiger wird und ich mich auf meine Menschen und Aufgaben und das Leben einlassen kann. Und jetzt studiere ich plötzlich Bio-Siegel, grüble, welches T-Shirt ich mir kaufe und welches Fleisch.

Und das nervt manchmal – aber fühlt sich meistens richtig an. Denn irgendwann wurde mir klar: Es geht hier nicht nur um mich. Sondern um Menschen und andere Mitgeschöpfe und die Welt, wie ich sie mir wünsche. Wer sich keine Gedanken macht, trifft auch Entscheidungen – oder lässt andere die Entscheidungen treffen. Im Zweifelsfall die für mehr Profit.

Ich will mich selbst herausfordern, ich will weiterkommen. Und darum ist dieses Buch ein bisschen auch ein Selbstversuch: Ich werde großzügiger werden, eine Kauf-nix-Woche einlegen, die Frage nach dem Bio-Apfel aus Neuseeland für mich klären, die Massentierhaltung so gut wie möglich boykottieren und mehr selber machen. (Ich werde außerdem auf Pelze verzichten, keine Hühnerherzen essen und nie SUV fahren. Aber das ist mir auch schon bisher ganz gut geglückt.) Soweit das Vorhaben. Mal sehen, wohin genau die Reise geht.

Ich werde vermutlich weder Vegetarierin noch Veganerin oder Frutarierin1und wohl auch nicht mein Auto abschaffen. Denn, das ist mir wichtig: Das Thema muss alltagstauglich bleiben. Der Gatte und ich arbeiten jeder mehr als dreißig Stunden in der Woche als Freiberufler mit nicht gerade üppigem Einkommen und wir haben zwei Sprösslinge, mit denen wir Zeit verbringen wollen. Die Gedanken und Veränderungen müssen irgendwie lebbar bleiben. Wir sind keine Idealisten und keine Perfektionisten, aber ich bin hochmotiviert, möglichst viel umzusetzen.

Was ich gar nicht will: mich von diesem komplexen Thema einschüchtern lassen. Etwas ist besser als nichts, hat mein Chef immer gesagt. Nächstes Jahr bin ich einen Schritt weiter. Lieber konkret etwas angepackt, als mich vom Perfektionismus bremsen lassen. So schnell springen mich kleine Gedankenäffchen an, die mir ins Ohr kreischen: „Wenn du jetzt anfängst, wird ein Riesenprojekt draus, das wird ein Fass ohne Boden – also lass es lieber gleich.“ Gern schwingt auch die Moralkeule über meinem Kopf: „Vollkommen fair werde ich nie leben können, dafür ist das System zu korrupt!“ Und das stimmt. Ist aber genauso eine Ausrede. Wer sagt, dass ich mir nicht einfach die Freiheit nehmen kann zu entscheiden, was gerade geht und was nicht, wozu ich bereit bin und wozu auch nicht? Nichts muss sofort, was zählt, ist der Anfang. Ich muss nicht gleich ideal leben, sondern ich will mich auf den Weg machen.

Steile Ideale und kleine Schritte auf dem Weg

Die Standardfrage lautet: Gibt es gutes Leben im falschen? Lohnt es, unseren Konsum zu verändern, oder müssten die Veränderungen viel grundlegender sein? Ich würde sagen: Ja und ja. Wenn wir anständiger konsumieren, setzen wir damit immer zugleich auch ein Zeichen, das die großen Konzerne zum Umdenken bringen soll. Wir pirschen uns heran, um zu erforschen, wie wir leben wollen. Wir probieren und fragen und zeigen guten Willen und ändern, was in unserer Macht steht. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Es geht für mich um mehr, um die Liebe zu Menschen und die Achtung vor Gott, es geht darum, dass Not ein Gesicht bekommt. Ich will mich nicht freikaufen von einem schlechten Gewissen, weil es mir gut geht, sondern mich für Menschen woanders interessieren.

Letzten Endes geht es natürlich um steile Ideale: darum, Armut zu bekämpfen, die Schöpfung zu schützen, für Gerechtigkeit einzutreten. Aber weil diese Ziele wie riesige Gipfel vor mir aufragen, will ich herausfinden, was funktioniert. Ich bin überglücklich, dass Gott mir das Leben geschenkt hat, bin so dankbar, dass es mir gut geht und viele großartige Menschen um mich herum leben. Deshalb finde ich es nur fair, dafür zu sorgen, dass auch andere besser leben können.

Mit meinen winzigen Schritten verstehe ich mich als kleine Unterstützung all der Aktivisten und Vordenkerinnen und Tatkräftigen, die sich schon lange aufgemacht haben. Wie Marie Delaperrière in Kiel zum Beispiel. Im Februar 2014 eröffnete die Deutsch-Französin den ersten von inzwischen Dutzenden Unverpackt-Läden in Deutschland. Gemüse, Müsli, Drogerieartikel und andere Produkte lagern in großen Behältern, aus denen man sie sich in seine mitgebrachten Boxen und Gläser umfüllt. Einwegverpackungen werden so überflüssig. Auf einer Fahrt in den Norden legen wir bei ihr neugierig einen Zwischenstopp ein – leider so spontan, dass wir nichts zum Abfüllen dabei haben. Ich bin trotzdem begeistert und die Bio-Melone ist zum Glück von Natur aus gut verpackt und schmeckt köstlich. Die Unverpackt-Idee ist gut. Aber sie nur gut zu finden, wird diese Läden nicht über Wasser halten. Sie brauchen Kunden, die bereit sind, den Extraaufwand in Kauf zu nehmen, alles selbst abzufüllen und einzupacken und auf geschätzte Markenprodukte zu verzichten. Theoretische Zustimmung und Begeisterung für den kreativen und mutigen Einsatz der Ladengründerinnen hilft ihnen nicht. Sie brauchen Mitstreiter, die ihre Überzeugungen mittragen und umsetzen. Deshalb fiel es mir nicht schwer, Florian Giese und Anna Roschlaub zu unterstützen. Mit ihrem Laden „Onkel Emma“ wagen sie sich gerade an ein ähnliches Konzept in meinem Stadtteil. Über die Crowdfunding-Plattform Startnext sammelten sie letzte Woche Finanzen für ihre Ladeneinrichtung. 181 Unterstützer und ich haben ihnen quasi Geld vorgeschossen. Dafür habe ich einen Einkaufsgutschein bekommen, den ich im nächsten Frühjahr glücklich bei ihnen einlösen werde.

Zu den Überzeugten gehört auch Henning Beeken, der seine Rinder und Schweine ökologisch aufzieht und direkt auf seinem Hof wenige Kilometer von uns entfernt vermarktet. Oder Jörg Johannsen, der in meinem Stadtteil zwei Buchläden führt und sich wie viele Inhaber kleiner Läden für seine Umgebung und die Menschen auf eine Weise engagiert, wie es Amazon & Co. nicht tun. Oder meine Freundin Susanne Kröger, die in ihrem Hofcafé Kaffeetied mit ökologisch erzeugten Produkten backt, auch wenn das teurer ist. Als faire Konsumentin stehe ich nicht allein auf einsamem Posten, sondern werfe mein kleines Engagement in den großen Pool der vielen Aktivisten: Strateginnen bei Greenpeace, Aufklärern bei Foodwatch, Organisationen wie der Micha-Initiative oder auch gut gewillten Unternehmerinnen und mutigen Entrepreneurs. Sie alle brauchen Menschen, die sich interessieren, und ich brauche sie, damit ich an gute Produkte, Einkaufsmöglichkeiten und zuverlässige und unabhängige Informationen komme, die nicht von den Firmen beauftragt und erkauft sind. Solche Leute bündeln Kräfte, bringen Menschen zusammen und Themen aufs Tablett. Fairer Konsum ist eine kleine, aber handfeste Tat für Menschen, die nicht am Nordpol kämpfen können oder in die Politik wollen. Jeder tut seinen Teil, dieser ist meiner. Klein und nichtig, wenn ich allein bleibe.

Denn wenn niemand wissen will, wie Kaffeebauern und Arbeiterinnen leben,

wenn niemanden interessiert, ob Kinder in Indien die Steine unseres Dorfplatzes schlagen,

wenn niemand bereit ist, mehr Geld für Bio-Fleisch und faire Jeans zu zahlen,

wenn niemand mehr beim Buchhändler um die Ecke kauft,

wenn niemand aufhört, Geld in Waffenfabriken zu investieren,

dann arbeiten all die Aufklärerinnen, Aktivisten, sozialaktiven Politiker und Unternehmerinnen, die etwas zum Guten verändern wollen, umsonst.

Kürzlich stolperte ich wieder einmal über diese etwas hilflose Beteuerung, bewusster zu konsumieren, bedeute keinen Verzicht. In meinen Ohren klingt das seltsam. Ich merke, dass ich in ganz anderen Kategorien denke. Ein bewusster Lebensstil gehört zu dem guten Leben, das ich mir wünsche. Ein Leben aus Freiheit, ein einfaches, erdverbundenes, menschenfreundliches Leben in Schönheit und Großzügigkeit. Dieser Wunsch treibt mich an, er steckt in mir und ich glaube, dass Gott sich seine Welt und unser Leben so gedacht hat. Aber zu jedem Weg, den ich gehe, zu jeder Sehnsucht, der ich folge, zu jeder Entscheidung, die ich treffe, gehört auch, etwas aufzugeben. Immer. Die Frage ist nicht, ob ich auf etwas verzichte, sondern worauf. Wer dem Auto immer den Vorrang gibt, weil für ihn Zugfahren der Verzicht auf die individuelle Zeitplanung bedeutet, muss damit leben, dass überall Autos fahren und parken und ihre Abgase in die Luft blasen. Und verzichtet damit auf freien Platz zum Spielen und Erholen, auf sichere Radwege, auf saubere Luft und häufigere Zugverbindungen. Weil wir im Westen 60 Kilo Fleisch und Wurst im Jahr essen, verzichten wir auf unbelastete Böden und sauberes Grundwasser und bald ziemlich sicher auf die Wirksamkeit von Antibiotika, weil durch den übermäßigen Einsatz in der Massentierhaltung die Keime resistenter werden.

Wir verzichten schon lange. Wir haben es oft nur vergessen. Weil wir es nicht anders kennen. Vielleicht ist das sogar der Punkt: Wir verzichten auf viel zu viel – oder demnächst unsere Kinder –, und dagegen möchte ich etwas tun. Im Vergleich zu früher verzichte ich inzwischen darauf, eilig in den Discounter springen und gedankenlos die abgepackte Industrieware in meinen Wagen werfen zu können. Stattdessen mache ich häufiger einen Abstecher zum Metzger und nehme mir hin und wieder Zeit, schön über den Markt zu bummeln und im Weltladen einzukaufen. Was sich nicht nach Verzicht anfühlt, sondern mich eher an den Kleinen Prinzen erinnert, dem die durststillenden Pillen suspekt waren: „Wenn ich Zeit hätte, würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen.“ Eben.

Darum habe ich die Kapitel in diesem Buch nach den Sehnsüchten benannt, die mich voranziehen und anspornen. Am Anfang erzähle ich von der dreibeinigen Katze unserer Freunde und weshalb es mir so wichtig ist, frei zu denken. In den Kapiteln danach wird’s konkret: Es geht um die Frage nach Fisch und Fleisch, um Bio-Äpfel und faire Bananen, um frische Kaffeekirschen und gehäkelte Schildkröten in Pakistan, um Kreuzfahrtschiffe und Flüge nach Zürich, um meine Niederlagen in Sachen Großzügigkeit und um die Frage nach den großen Konzernen und den kleinen Geschäften.

Ich erzähle in diesem Buch von mir, weil ich selbst gerne lese, was andere nicht nur denken, sondern tun. Ich erzähle nicht, weil ich mich für ein besonders leuchtendes Vorbild halte. Jedes ethische Handeln ist angreifbar, das ist mir bewusst. Ich werde nie genug tun, werde immer an irgendeiner Stelle inkonsequent sein, werde manche Zusammenhänge nicht kennen oder falsch interpretieren. So sei es. Ich geh dann trotzdem mal los.

02 Frei

Eine dreibeinige Katze und ein Inder in England

„Ich bin nur ein einzelner Mensch. Aber ich bin ein einzelner Mensch. Ich schaffe nicht alles, aber immerhin etwas. Und nur, weil ich nicht alles auf einmal tun kann, werde ich es nicht unterlassen,

wenigstens das Wenige zu tun, das ich kann.“

Helen Keller

„Die Freiheit, die Gott schenkt, ist, dass wir frei für das Wesentliche werden.“

Helmut Thielicke

Ein Jahrzehnt meines Lebens habe ich im Ruhrgebiet verbracht. In Essen. Wir wohnten damals in einer Dachgeschosswohnung mit charmantem Ausblick auf einen ruhrpotttypisch verwilderten Hinterhof. Als eine Wohnung im Mietshaus neben uns frei wurde, suchten gerade Freunde eine neue Bleibe und zogen ein. Unsere Balkons lagen direkt nebeneinander, dazwischen eine 50 Zentimeter breite Kluft, in der es geschätzte zehn Meter in die Tiefe ging. Wenn das Ei fehlte oder wir Klappstühle für unsere Hauskirche brauchten, wurden sie einfach rübergereicht. Mit einem Schwung über den Abgrund hätten wir uns so auch ersparen können, unsere Kinder vier Stockwerke runterzuschleppen und im Haus unserer Freunde wieder hoch, wenn wir sie besuchen wollten, aber das haben wir uns verkniffen. Wir haben immer von einer Seilwinde geträumt, die Wasserkisten und am liebsten auch das Klavier nach oben transportiert, aber dazu ist es nie gekommen und am Ende haben wir doch immer alles selbst geschleppt (inklusive der Kinder – immer!).

Unsere Freunde brachten nicht nur ihre Klappstühle und das Klavier mit, sondern auch zwei Katzen, von denen eine den Namen April trug, weil jemand in eben jenem Monat ihre rollige Mutter versehentlich in den Garten zu den streunenden Katern gelassen hatte. Die andere Katzendame hieß Emma. Emma durfte raus auf den Balkon – in der Annahme, sie käme ohnehin nicht aufs Dach. Aber eines Tages schaffte sie es doch – und blieb verschwunden. Sie lag weder zehn Meter in der Tiefe noch wartete sie auf unserem Balkon, es fehlte jede Spur. Auch zum Abendessen und am nächsten Morgen blieb ihre Rückkehr aus. Unsere Freunde fragten in der Nachbarschaft herum und schließlich bewahrheitete sich die größte Befürchtung: Emma war übers Dach spaziert – und abgestürzt. Weil die Finder keinen Besitzer ermitteln konnten, obwohl sie in der Nachbarschaft herumfragten, brachten sie die Katze ins Tierheim. Jetzt sei sie aber in der Klinik, erfuhren unsere entsetzten Freunde. Denn sie habe sich beim Sturz vom Dach ein Bein gebrochen und das habe man nun amputieren müssen. Wenn unsere Freunde ihre nun dreibeinige Katze abholen wollten, müssten sie für die Operationskosten von 500 Euro aufkommen. Was unsere Freunde natürlich taten. Eine Katze gehört zur Familie.

Kontrastprogramm

Szenenwechsel. Mit sechs Freunden landen wir in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Aus Neugier und Reiselust und mit der vagen Ahnung, dass unsere Spiritualität auch etwas mit Gottes weniger privilegierten Kindern zu tun haben muss. Wir besuchen ein Team von Missionaren, von denen wir über ein paar Ecken gehört haben, treffen Kinder, die barfüßig auf der Straße sitzen und aus Kuhdung Brennmaterial herstellen, besuchen eine Schule im Slum, die aus nicht mehr als Mauern und einem Wellblech besteht, und übernachten vor den Toren der Stadt in einem Hospiz für Tbc-Kranke, die von Verwandten an den Straßenrand gesetzt wurden.

Unsere Gastgeber haben organisiert, dass wir für ein paar Nächte bei indischen Familien wohnen dürfen. Eine ältere, freundliche Dame nimmt den Gatten und mich auf und serviert uns sofort nach guter indischer Sitte dampfenden Chai – Tee mit Milch und vielen Gewürzen. Nach dem Abendessen erklärt sie uns ihren Altar aus Dutzenden hinduistischen Götterfiguren. Leider revoltieren in der Nacht unsere Mägen gegen das Essen und wir verbringen Stunden über dem Stehklo, das nicht mehr ist als ein Loch im Fußboden. Niemals sonst habe ich Toilettenpapier so sehr vermisst wie in jener Nacht.

Als die Dame am nächsten Morgen von unserem Ergehen hört, gerät sie in Panik, weil wenige Tage zuvor ein Junge aus der Nachbarschaft an Denguefieber gestorben ist – und dass dieses Schicksal in ihrem Haus auch die zwei blassen Europäer ereilt, dafür möchte sie nicht verantwortlich sein. Damit ist unser Aufenthalt bei ihr noch vor der zweiten Tasse Chai beendet.

Am Abend zuvor hatten wir allerdings noch Gelegenheit, uns mit ihrem Sohn zu unterhalten, der damals Ende 20 war, sehr sympathisch und zudem ein höchst kluger Kopf: Normalerweise arbeitet er als Dozent in England und ist nur zu Besuch bei seiner Mutter. Von all den merkwürdigen Dingen, die ihm im Westen begegnet sind, erzählt er uns eines mit besonderer Fassungslosigkeit: Es gebe in Großbritannien wirklich und tatsächlich Krankenwagen für Tiere! Kranke Hunde und Katzen würden allen Ernstes in eine Klinik transportiert! Für jemanden, der aus einem Land stammt, in dem ein Kind einfach so am Denguefieber stirbt und Tbc-Kranke von ihren Angehörigen an den Straßenrand gesetzt werden, ist das ein Hohn und eine Verzerrung aller Werte. Kühe genießen hier auch mitten in der Millionenstadt an jeder Straßenecke heiliges Aufenthaltsrecht. Aber das ist etwas anderes – und auf die Idee, sie ins Krankenhaus zu bringen, käme hier bei aller Unantastbarkeit trotzdem niemand.

Und so stellt sich eine Reihe von Fragen: Ist es moralisch in Ordnung, Tiere mit modernster Medizin zu versorgen, während in Indien alle halbe Stunde eine Frau vergewaltigt wird und in vielen Fällen keinerlei medizinische Hilfe erhält? Darf man eine Katze für 500 Euro operieren, während in Indien jedes Jahr 1,7 Millionen Kinder an Hunger sterben und vom selben Geld dort 20 Familien eine Woche lang leben, Dutzende Kinder mit Denguefieber oder Tbc behandelt werden könnten?

Schwierige Fragen

Ich verstehe unsere Freunde nur zu gut, denn natürlich lässt man Familienmitglieder nicht in der Tierklinik sitzen, wenn sie vom Dach fallen und sich das Bein brechen. Ob ich das allerdings überzeugend unserem indischen Bekannten erklären könnte, weiß ich nicht. Diese beiden Erlebnisse zusammen haben jedenfalls mein Bewusstsein geschärft. Denn natürlich geht’s dabei nicht um die Halter dreibeiniger Katzen, sondern um mich selbst und darum, wofür ich in dieser großen Welt und mitten in unserem heutigen Wertesystem mein Geld ausgebe – und wofür nicht mehr. Es geht um meinen Konsum. Um meinen Lebensstil. Um die Frage nach dem Guten in einer komplizierten, komplexen und selten eindeutigen Welt.

Wie absurd müssen manche meiner Anschaffungen auf Menschen anderer Kulturen wirken? Einen Schritt zurückzutreten und mein Shoppingverhalten mit den Augen einer Kenianerin oder eines Pakistani zu sehen, fördert manche Unverhältnismäßigkeit zutage. Auch den, welchen Stellenwert der Konsum bei uns hat, wie viel Raum er in unserem Lebensstil einnimmt. Ob mir das gefällt oder nicht.

Die Frage, wie ich leben will, gehört zu meinen Lieblingsfragen, weil sie das Zeug hat, meine inneren, kreativen Kräfte zu aktivieren. Sie ist spannend, weil sie nach vorne gerichtet ist und weil sie mir klarmacht, dass ich frei bin: frei, Entscheidungen zu treffen. Ich kann mir bewusst Werte und Ziele auswählen, bin nicht verpflichtet, im Mainstream zu schwimmen, muss mich nicht mitreißen lassen, sondern kann gestalten, anpacken. Frei und freiwillig. Das ist mir wichtig. Ich will unabhängig denken.

Und das gilt trotz unserer finanziellen Grenzen. Ich kann so viel mehr entscheiden, als ich manchmal auf den ersten Blick glaube. Denn bewusst zu leben, kostet nicht immer mehr. Bibliotheken sind kostenlos und sparen Rohstoffe, das Fahrrad kostet keinen Sprit, Secondhand-Shirts sind billiger als neue. Da bleibt das Geld übrig für einen Einkauf im Hofladen.

Mehr als ein Trend