Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

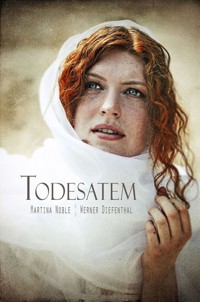

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

1529 Die Reformation verbreitet sich immer weiter im Reich. Die katholische Kirche, unterstützt von Kaiser Karl V., versucht mit aller Kraft, ihre Macht zu behalten, und greift dazu zu allen Mitteln, derer sie sich bedienen kann. Nach seinen Erlebnissen in Wien trifft Markus auf den Inquisitor Ferdinand von Ravensburg, der aus seinem auferlegten Exil zurückkehrt. Als Berater und zur Unterstützung zugeteilt gerät Markus immer tiefer in den Bann des charismatischen Mannes. Versucht er anfangs noch, sich gegen Hexenprozesse aufzulehnen, wird er letztlich doch zu einem Werkzeug der Inquisition und lässt sich davon überzeugen, dass Anna eine Hexe ist und den Tod verdient. Wird es seinen Freunden gelingen, Markus aus dem Bann des Inquisitors zu lösen und Anna vor dem Scheiterhaufen zu bewahren?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gewalt des Glaubens

Zweiter Teil:

Blut für die Kirche

Von Martina Noble / Werner Diefenthal

Buchbeschreibung:

1529

Die Reformation verbreitet sich immer weiter im Reich. Die katholische Kirche, unterstützt von Kaiser Karl V., versucht mit aller Kraft, ihre Macht zu behalten, und greift dazu zu allen Mitteln, derer sie sich bedienen kann. Nach seinen Erlebnissen in Wien trifft Markus auf den Inquisitor Ferdinand von Ravensburg, der aus seinem auferlegten Exil zurückkehrt. Als Berater und zur Unterstützung zugeteilt gerät Markus immer tiefer in den Bann des charismatischen Mannes. Versucht er anfangs noch, sich gegen Hexenprozesse aufzulehnen, wird er letztlich doch zu einem Werkzeug der Inquisition und lässt sich davon überzeugen, dass Anna eine Hexe ist und den Tod verdient.

Wird es seinen Freunden gelingen, Markus aus dem Bann des Inquisitors zu lösen und Anna vor dem Scheiterhaufen zu bewahren?

Über die Autoren:

Martina Noble:

Geboren 1979 in Mainz, liebt sie seit frühester Kindheit, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Seit 2014 schreibt sie gemeinsam mit Werner Diefenthal und hat mehrere Bücher mit ihm veröffentlicht.

Werner Diefenthal:

Geboren 1963 im Rheinland, schreibt seit mehreren Jahren und veröffentlichte 2010 seinen ersten Roman. Seit 2014 hat er mit Martina Noble eine Schreibpartnerin, mit der er gemeinsam mehrere Romane veröffentlicht hat.

Gewalt des Glaubens

Zweiter Teil:

Blut für die Kirche

Von Martina Noble / Werner Diefenthal

c/o

Papyrus Autoren-Club,

R.O.M. Logicware GmbH

Pettenkoferstr. 16-18

10247 Berlin.

Telefon: +49 175 2672918

www.martina-noble.com / www.wdiefenthal.de / http://sollena-photography.de/

Titelbild und Covergestaltung:

Sandra Limberg

http://www.sollena-photography.de

Titelmodels:

Cindy Schmidt

http://www.facebook.com/cinnamonmodel/

Tim Damen

https://www.instagram.com/timbo_td/

Unsere Models wurden eingekleidet von:

Andrea Fahrbach

Gewandfantasien

www.gewandfantasien.de

Das Titelbild entstand mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung von:

Evangelische Kirchengemeinde Oppenheim

Merianstraße 6

55276 Oppenheim

www.katharinen-kirche.de

Logo- und Webseitengestaltung für Werner Diefenthal:

monikakloeppelt – agentur für werbung, marketing & pr

http://monikakloeppelt.jimdo.com

Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Autoren.

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Unberechtigte Vervielfältigung oder Verbreitung können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden, ebenso die Personen mit Ausnahme der historisch verbrieften. Jegliche Ähnlichkeit darüber hinaus mit lebenden oder verstorbenen Personen oder möglichen wahren Begebenheiten ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

www.martina-noble.com / www.wdiefenthal.de / http://sollena-photography.de/

1. Auflage, 2018

© 2018 Martina Noble / Werner Diefenthal / Sandra Limberg – alle Rechte vorbehalten.

c/o

Papyrus Autoren-Club,

R.O.M. Logicware GmbH

Pettenkoferstr. 16-18

10247 Berlin.

www.martina-noble.com / www.wdiefenthal.de / http://sollena-photography.de/

Vorwort

Es ist immer unser Anspruch, wenn wir einen Roman vor einem historischen Hintergrund schreiben, uns möglichst genau an bekannte Fakten zu halten. Allerdings, und das geben wir offen zu, ist das nicht immer zu einhundert Prozent möglich.

Wir verwenden sehr viel Zeit auf Recherche, um die Lokalitäten und auch die historisch verbrieften Personen möglichst genau darzustellen, doch sind die Quellen dazu sehr oft widersprüchlich.

Auch nehmen wir uns an der ein oder anderen Stelle die Freiheit, Abläufe und Orte der Dramaturgie anzupassen. Man möge uns also nachsehen, wenn die ein oder andere Abweichung zu finden ist.

Frei erfunden sind alle unsere Hauptdarsteller. Es mag Personen geben, die in ähnliche Situationen, wie wir sie beschreiben, geraten sind. Dies ist jedoch rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Ebenso sind die Namen unserer Protagonisten frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind daher zufällig und nicht beabsichtigt.

Auch sind die Gespräche, welche die historisch verbrieften Personen untereinander oder mit unseren Protagonisten führen, ein reines Produkt unserer Fantasie.

Danksagung

An dieser Stelle ein kurzes »Danke« an alle, die mit dazu beigetragen haben, dieses Buch zu vollenden. Da wären als Erstes einmal unsere Familien zu nennen, die geduldig unseren Schreibwahn erdulden. Es ist mit Sicherheit nicht immer leicht, mit Tina und mir zu leben, wenn wir tief in unseren Geschichten stecken. Für eure Geduld ein herzliches Danke.

Dann natürlich an all die fleißigen Helfer im Hintergrund: Unsere Models, Lektor, Testleser usw. Ohne euch geht es nicht!

Last not least: Wenn ihr das bis hierhin wirklich gelesen habt, dann ein riesengroßes Danke an euch, an unsere Leserinnen und Leser: Ihr seid die Besten! Denn nur für euch sitzen wir hier und verdrehen uns die Hirnwindungen, um euch neue Geschichten zu erzählen.

Und ein Danke an meine Katzen, dass sie gelegentlich auch mal von meiner Tastatur aufstehen, damit ich schreiben kann.

Wenn es euch gefällt, dann erzählt es weiter. Wenn nicht, dann sagt es uns.

Prolog

Gutshof von Matthias und Marie, August 1536

Markus erwachte beim ersten Hahnenschrei. Staubkörner tanzten in den Sonnenstrahlen, die durch einige Ritzen in den hölzernen Wänden fielen. Neben sich hörte er das vertraute Schnarchen seines Freundes Max.

»Glücklicher Kerl«, murmelte Markus sehnsuchtsvoll und erhob sich, zog sich eine Hose über und verließ den Stall, in dem er genächtigt hatte. Nicht weit davon entfernt stand ein Trog mit Wasser. Er beugte sich darüber und wusch sich. Es war kalt wie Eis und machte ihn endgültig munter.

Marie, die schon länger wach war und ihre beiden Mädchen versorgt hatte, sah ihm vom Fenster der Küche aus zu. Das war nicht mehr der schmalbrüstige Jüngling, den sie vor zehn Jahren bei sich aufgenommen hatten. Sie musterte ihn mit dem Blick einer Frau, die genau wusste, worauf sie zu achten hatte. Die Schultern waren breit geworden, die Oberarme muskulös, auch der Nacken war kräftig. Marie führte das auf das lange und intensive Training mit dem Schwert zurück. Als er sich umdrehte, konnte sie die wohlmodelierten Brust– und Bauchmuskeln betrachten. Wie aus Stein gemeißelt hoben sie sich deutlich ab.

Aber sie sah auch einige Narben und schluckte. Das, was er in der letzten Nacht erzählt hatte, war nur ein Teil seiner Geschichte. Sie brannte darauf, auch den Rest zu erfahren. Doch das würde warten müssen, es galt, ein Tagwerk zu verrichten.

Das Leben auf dem Gut war alles andere als bequem, aber um nichts in der Welt hätte Marie mit irgendjemandem in der Stadt tauschen wollen. Seit sie vor zehn Jahren hergezogen waren, hatte harte Arbeit ihr Leben bestimmt. Matthias hatte alles getan, damit sie ein gutes Auskommen hatten, wie er seinerzeit dem Vogt versichert hatte. Der Holzhandel florierte, er brachte gutes Geld in die Kasse.

Aber auch das Getreide wuchs gut, die Ernten waren reichlich, und gemeinsam mit dem Vieh, das sie aufzogen und verkauften, hatten sie sich ein hübsches Sümmchen zusammensparen können. Mehr noch, es war ihnen gelungen, ein kleines Schulhaus zu bauen, in dem die Kinder der umliegenden Gehöfte regelmäßig Unterricht erhielten.

»Ich will, dass unsere Kinder lesen und schreiben können«, hatte Matthias gesagt, als er ihr den Plan offenbart hatte. »Und auch die Kinder der Pächter. Ich will, dass sie rechnen können und nicht als Dummköpfe darauf angewiesen sind, dass sie niemand beim Verkauf der Ernte bescheißt.«

Und so hatte er es auch gemacht. Vogt Steiner hatte ihnen einen guten Lehrer vermittelt, der bei der Kirche in Ungnade gefallen war und nicht mehr in den kirchlichen Schulen unterrichten durfte. Matthias und Marie hatten ihn sich angesehen. Es war ein älterer Mann, aber mit einem sanften Wesen und außerordentlich gebildet. Matthias hatte nur genickt und etwas klargestellt.

»Eines nur: Ich dulde es nicht, wenn man die Hand gegen eines der Kinder erhebt. Benehmen sie sich nicht, schickt nach mir, ich werde das dann regeln.«

Der Lehrer hatte nur, nach einem Blick auf die riesigen Pranken des ehemaligen Henkers, genickt, und seinen Dienst angetreten. Zuerst im Speisezimmer des Gutshofes, später dann in einem Raum in dem dafür extra errichteten Haus, in dem auch der Lehrer wohnte. Marie riss sich aus den Gedanken, als Markus zurück zum Stall ging und wenig später angezogen wieder heraustrat. Sie eilte zur Haustür und rief ihm quer über den Hof zu: »Markus, möchtest du etwas zum Frühstück? Ich habe noch Eier und Speck.«

Er kam langsam zum Haus. Marie beobachtete seinen Gang, der von Kraft und Energie zeugte.

»Marie, du bist immer noch so besorgt um mich«, lachte er, als er sie umarmte.

Vor der Begegnung am Morgen hatte er ein wenig Angst gehabt, nachdem er in der Nacht von der Begegnung mit ihrem Erzfeind Ferdinand von Ravensburg berichtet hatte. Aber sie schien es ihm nicht nachzutragen. Noch nicht.

»Für mich wirst du immer der kleine schmächtige Kerl mit dem Bärenhunger bleiben«, lachte Marie zurück.

»Alles in Ordnung zwischen uns?«, fragte Markus leise. »Oder muss ich Angst haben, dass Matthias mir auf einmal den Schädel einschlägt?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Nein, das wird nicht passieren. Er ist nicht dumm, das weißt du. Du wärest nicht hergekommen, wenn, nun, wenn du ein Häscher der Inquisition wärest.«

Er sah sie mit ausdruckslosem Blick an.

»Ich werde euch später alles erzählen«, murmelte er dumpf, dann ließ er sich nieder und frühstückte erst einmal.

Auch Max, der mittlerweile wach war, kam angestapft und füllte sich den Magen.

»Vogtschwester beste Köchin von hier bis zum Papst«, brummelte er.

Schließlich beendete Markus sein Frühstück und stand auf, klatschte in die Hände.

»Komm Max, lass uns unser Frühstück und die Logis abarbeiten. Ich denke, vier Hände mehr sind gerne gesehen im Wald.«

Marie beschrieb ihnen, wie sie in den Teil des Waldes kamen, in dem Matthias schon bei der Arbeit war, und die beiden machten sich auf den Weg. Schon in einiger Entfernung hörten sie die Axtschläge und gelegentlich das Bersten von Holz.

Als sie ankamen, sah Matthias ihnen entgegen.

»Ah, die Herren sind ausgeschlafen? Ich wusste gar nicht, dass man bei den Soldaten Langschläfer ausbildet«, frotzelte er. »Bis heute Abend müssen wir noch zehn Bäume fällen und entasten. Morgen sollen sie abgeholt werden.« Er deutete hinter sich. »Sie sind alle markiert.«

Damit drehte er sich um und arbeitete stumm weiter. Markus und Max griffen sich das Werkzeug, und schon bald fielen die Bäume in immer schnellerem Abstand. Gemeinsam mit den Knechten, die auf dem Gut arbeiteten, ging die Arbeit rasch von der Hand.

Als die Sonne am höchsten stand, kam Marie mit den Frauen und Kindern. Sie trugen einige Körbe mit kaltem Fleisch, Brot, Gurken und Bier. Nachdem sie sich gestärkt hatten, sah Matthias zu seinem Ältesten.

»Also, was habt ihr heute in der Schule gelernt?«

»Die Kleineren weiter lesen und schreiben, mir hat er gezeigt, wie man die Steuern auf den Verkauf berechnet. Ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe.«

»Das ist gut.« Er sah Eckhard in die Augen. »Es ist wichtig, dass du das kannst, dann bescheißt dich auch niemand.«

»Ja Vater.« Eckhard warf Markus einen Blick zu, der ihn aufmerksam musterte. »Aber ich möchte nicht als grauer Kaufmann arbeiten.«

»DAS hat ja auch niemand verlangt, oder, mein Sohn?«

»Nein, Vater.«

Matthias legte seinem Sohn eine Hand auf die Schulter.

»Sieh mal, ich habe nichts gelernt, erst spät konnte ich lesen und schreiben, auch rechnen war nie meine größte Stärke. Das hat dann deine Mutter übernommen. Aber ich bin der Meinung, dass du zumindest so weit alles können musst, damit du, egal was du mal machst, dir von niemandem etwas vorrechnen lassen musst.«

Eckhard nickte, aber Markus sah ihm an, dass er der Schule nicht wirklich etwas abgewinnen konnte.

Der Nachmittag flog nur so vorbei, doch als die Abenddämmerung einsetzte, hatten sie es geschafft. Alle Stämme lagen, sauber aufgereiht, am Wegesrand und warteten darauf, am nächsten Tag von Fuhrwerken abgeholt zu werden. Die Männer waren erschöpft, aber zufrieden. Die zusätzlichen Hände hatten sie gut gebrauchen können und sie waren immer wieder über die Körperkraft von Max erstaunt gewesen.

Nach dem Abendessen saßen sie wieder um das Feuer, so wie am vorigen Abend. Doch bevor Markus mit seinen Schilderungen fortfahren konnte, musste er sich gedulden, denn Marie hatte ihm zu verstehen gegeben, dass diese Geschichte nichts für ihre Mädchen wäre. So beschränkte er sich vorerst darauf, mehr über das herauszufinden, was in seiner Abwesenheit in Rothenburg geschehen war.

»Was ist eigentlich aus Vogt Steiner und Magdalena geworden?«, fragte er Marie.

»Oh, das ist recht schnell erzählt. Etwa zwei Jahre nachdem du fortgegangen bist, hat er seinen Vogtssitz aufgegeben, in Rothenburg gibt es seitdem einen Stadtrat und einen Bürgermeister. Es hat sich einiges geändert. Erinnerst du dich an Karl? Und an Helga?«

Markus überlegte kurz.

»War das nicht deine Freundin, die auch mit diesem Schnösel rumgemacht hat?«

»MARKUS! Beherrsch dich!«

Maries Blick war scharf wie ein doppelt geschliffener Dolch. Eckhard kicherte. Er hatte zwar keine genaue Vorstellung davon, was ›rummachen‹ bedeutete, aber er ahnte, dass es etwas war, was mit Liebe machen zu tun haben musste. Matthias warf seinem Erstgeborenen einen schnellen Blick zu, der Eckhard erröten ließ. Marie jedoch fuhr fort.

»Ja, genau die meine ich. Nun, Karl und Helga haben geheiratet und mittlerweile fünf Kinder. Er sitzt im Stadtrat und hat die Bäckerei übernommen, nachdem Helgas Vater sich bei einem Unfall in der Backstube die rechte Hand so verbrannt hat, dass man sie ihm abnehmen musste. Jedenfalls, Helga sieht mittlerweile so aus wie damals die Frau des Müllers.«

Matthias blies die Backen auf und formte mit den Armen einen Ring vor seinem Bauch. Markus musste grinsen. Er erinnerte sich auch an diese Frau. Sie war rund wie ein Fass gewesen, aber er wurde sofort wieder ernst, denn auch sie war vor zehn Jahren, wie so viele andere, von dem Inquisitor auf den Scheiterhaufen gebracht worden.

»Helga? Dick? Sie war doch eher immer dünn.«

Marie winkte ab.

»Nach den ganzen Kindern kein Wunder. Nun, der Vogt und Magdalena haben sich, etwa eine Stunde von hier, ein Haus gebaut. Sie züchten dort Pferde. Magdalena geht es übrigens seit damals wieder gut, ihre Krankheit ist nicht mehr zurückgekehrt.«

Das freute Markus, wusste er ja, was Marie alles unternommen hatte, um Magdalena von einer Lungenkrankheit zu heilen, die sie sich beim Färben von Stoffen zugezogen hatte.

»Und der Schwan?«

Marie lächelte.

»Ja, der Schwan. Er ist immer noch das ›beste Haus am Platz‹, so wie damals. Das hat sich nicht geändert. Magdalena hat schnell eine Nachfolgerin dafür gefunden.«

Langsam wurde es dunkel, Marie brache ihre beiden Töchter, die die ganze Zeit mit Max herumgetollt hatten, in ihre Betten. Als sie zurückkehrte, sah sie Markus lange an.

»So, junger Mann, und jetzt erzähl mal, was hast du mit diesem Scheusal zu schaffen gehabt?«

Erster Teil

Antonigartzem, Februar 1530

Markus hatte das Gefühl, dass seine Beine ihm den Dienst versagen wollten, als unbarmherzig die Erinnerungen aus seiner Vergangenheit in Rothenburg über ihn hereinbrachen. Jetzt verstand er auch, warum Bandit sich so aufführte! Unwillkürlich fuhr seine rechte Hand zum Griff seines Schwertes, doch dann obsiegte sein Pflichtgefühl. Zu gerne hätte er diesem Mann den kühlen Stahl in dessen Herz gestoßen, doch er wusste, von Waldow würde alles tun, um das zu verhindern – notfalls seinen eigenen Soldaten niedermähen. Selbst wenn er ihm hinterher seine Beweggründe erklären könnte, Markus wusste, er wäre dann des Todes. Das konnte sein Hauptmann nicht durchgehen lassen. Von Ravensburg schien von dem Zwiespalt, der in dem jungen Soldaten tobte, nichts mitzubekommen, ein leicht zynisches Lächeln legte sich auf seine Lippen.

»Wie schön, dass man mir eine Eskorte schickt. Und so eine schöne Kutsche. Meine Ankunft hier war bei Weitem nicht so feudal«, sinnierte er vor sich hin, dann sah er Markus in die Augen. Die Stirn, die für das Alter des Mannes noch erstaunlich glatt war, furchte sich. »Kennen wir uns?«, frage er leise.

Der Angesprochene schüttelte den Kopf und schluckte seinen Abscheu hinunter.

»Nein, Eminenz.«

Von Ravensburg trat einen Schritt näher.

»Mir kommt es vor, als wenn wir uns schon einmal begegnet sind. Zumindest du scheinst mich zu kennen, wenn ich deine Haltung richtig deute.«

»Verzeiht, Eminenz, aber es ist die Ehrfurcht. Ich bin nur ein kleiner Soldat und habe nicht oft die Gelegenheit, mit höhergestellten Persönlichkeiten zu reden.«

Markus trat einen Schritt zurück und senkte den Kopf wie zu einer leichten Verbeugung. Tatsächlich versuchte er jedoch nur, sein Gesicht zu verbergen, damit der Geistliche nicht doch noch darauf kommen konnte, wo er ihn schon einmal gesehen hatte.

Von Ravensburg legte dem jungen Soldaten eine Hand auf die Schulter.

»Nicht so bescheiden, mein junger Freund.« Er musterte Bandit, der mit angelegten Ohren und hochgezogenen Lefzen hinter Markus saß und den Inquisitor nicht aus den Augen ließ, mit zusammengekniffenen Augen. »Du hast da einen seltsamen Hund«, bemerkte er fast lautlos. »Ich habe vor geraumer Zeit in einem Ort zu tun gehabt, da hatte jemand ein ähnliches Tier.«

Markus erstarrte. Daran hatte er nicht gedacht. In Rothenburg hatte jeder gewusst, dass sein Lehrmeister drei Wölfe großgezogen hatte. Würde ihm das nun zum Verhängnis werden? Doch von Ravensburg schüttelte den Kopf.

»Ach, was stehe ich da und plaudere über Hunde und alte Zeiten.« Er wandte sich an von Waldow. »Hauptmann, verzeiht mir meine schlechten Manieren, aber ich war zu lange nur von Nonnen und Wachen umgeben. Können wir aufbrechen? Ich würde diesen Ort sehr gerne verlassen.«

Hauptmann von Waldow nickte.

»Selbstverständlich, Eure Eminenz. Ich habe einige erhitzte Steine in die Kutsche legen lassen, damit Euch nicht zu kalt wird.«

Von Ravensburg lächelte.

»Ich sehe, Ihr seid ein Mann, der nichts dem Zufall überlässt. Nun gut, Ihr wisst, wohin es gehen soll?«

»Ja, Eminenz. Wir sollen Euch nach Augsburg geleiten. Es heißt, Ihr werdet dort gebraucht.«

»So ist es.« Er legte von Waldow eine Hand auf die Schulter. »Große Ereignisse stehen bevor. Und es gilt zu verhindern, dass der Antichrist die heilige Zeit, die anbrechen wird, mit seinem Erscheinen verfinstert.«

Der Hauptmann warf Markus einen hilflosen Blick zu. Die Worte des Geistlichen waren in seinen Ohren nur hohle Phrasen. Doch es war nicht seine Aufgabe, ihn zu verstehen, er sollte ihn nur nach Augsburg geleiten.

»Dann lasst uns aufbrechen, Eminenz. Der Weg ist weit und ich möchte vor Anbruch der Dunkelheit noch ein schönes Stück schaffen.«

Der Inquisitor nickte und begab sich in die Kutsche, in der er es sich gemütlich machte.

»Wohlan, ans Werk«, murmelte er, als das Fuhrwerk sich ruckelnd in Bewegung setzte.

Steyr, Februar 1530

Die Morgendämmerung kroch durch die Straßen der Stadt wie silbriger Nebel. Es war klirrend kalt und die gefrorene Schneedecke barst krachend unter Annas Füßen, als sie sich auf den Weg zurück zum Gauklerlager machte.

Hinter den Fenstern der reicheren Häuser flackerte erstes Kerzenlicht auf, als die Dienstboten ihr Tagwerk begannen. Schon oft hatte Anna festgestellt, dass man an den zitternden Lichtern feststellen konnte, in welchem Gebäude das Geld nicht knapp war. Die Armen verschwendeten ihren sauer verdienten Lohn nicht an Kerzen. Sie warteten einfach ab, bis der Tag genug Licht bot, entzündeten nur dann ein Licht, wenn in ihrem Haus jemand krank war oder starb.

Neben der jungen Gauklerin wurde im ersten Stock ein Fenster geöffnet, ein Warnruf erscholl, und wenig später ergoss sich der Inhalt eines Nachttopfes ein wenig zu sehr in ihrer Nähe auf den Boden.

Anna beschleunigte ihre Schritte. Es würde nicht der letzte gewesen sein! Fröstelnd zog sie ihren Wollmantel enger um die schmalen Schultern und blickte zum Himmel. Es würde ein schöner Tag werden. So schön, wie ein Februartag eben sein konnte. Klar und kalt. Wenn es doch endlich Frühling würde! Anna wurde mit jedem Tag unruhiger. Sie wusste, lange würde sie es nicht mehr hier aushalten, bis die Stadtmauern sie erdrückten.

Sie musste hinaus. Weiterziehen, durch Wälder, über endlos scheinende Felder, von einem Ort zum nächsten. Anna hasste es, im Winterquartier zu bleiben, jedes Jahr aufs Neue. Sie fühlte sich über kurz oder lang immer wie in einem Gefängnis. Auch in Steyr war das nicht anders gewesen, auch wenn es diesmal länger gedauert hatte als sonst.

In anderen Städten hatte man sie immer nur geduldet, sie misstrauisch beäugt wie Hunde, die schon einmal gebissen hatten. Sie waren in den übelsten Vierteln untergekommen, manchmal sogar außerhalb der Stadtmauern, waren nur durch die Tore gelassen worden, wenn sie draußen sonst erfroren wären.

In Steyr waren sie willkommen. Mehr noch, sie wurden fast verehrt! Nicht nur, dass sie im Park der Residenz des Bürgermeisters lagern durften, es standen ihnen immer Gästezimmer zur Verfügung, auch wenn sie sie selten nutzten und meist in den eigenen Betten schliefen.

Es gab kein vornehmes Haus im Ort mehr, in das sie noch nicht eingeladen worden waren, um den Bewohnern eine Privatvorstellung zu geben. Wieder und wieder hatten sie von der Belagerung Wiens durch die Osmanen erzählen und singen müssen, und die Geschichten waren über die Wochen immer abenteuerlicher geworden.

Noch nie hatte Anna so gut und reichlich gegessen wie in diesem Winter, und sie hatte das Lager nur mit wenigen reichen Herren geteilt statt mit der halben Stadt, hauptsächlich mit Bürgermeister Fuchsberger selbst.

Seine Frau hatte ihm kurz nach Weihnachten einen kräftigen, gesunden Sohn geboren, fühlte sich aber nach wie vor nicht in der Lage, ihre ehelichen Pflichten zu erfüllen. Meist war sie es gewesen, die Anna hatte holen lassen. Seit Tariq der Sarazene und die Hebamme Elisabeth, die mit den Gauklern reisten, sie durch die Geburt begleitet hatten, war die Fuchsbergerin die glühendste Verehrerin der Gaukler und hatte jeden Unmut, der sich unter den Frauen der Patrizier über die Dirnen geregt hatte, im Keim erstickt.

Ja, es war ein guter Winter gewesen, eine gute Stadt. Trotzdem dachte Anna nicht im Traum daran, hierzubleiben. Sie wäre gewelkt wie eine Blume. Ein leichter, eisiger Wind wehte ihr entgegen, als sie die Anhöhe zum Haus des Bürgermeisters hinaufstieg und durch das Tor, das nie verschlossen wurde, zu seinem Park schritt. Sie hatte die letzte Nacht beim Juwelier der Stadt verbracht. Die Goldmünzen, mit denen er sie mehr als großzügig entlohnt hatte, klimperten in einem kleinen Beutel in ihrer Tasche.

Im Gauklerlager war es noch still, nur ein kleines Feuer brannte zwischen den Wagen. Eine einsame Gestalt kauerte davor. Anna verdrehte die Augen und seufzte genervt. Er wartete schon wieder auf sie!

Tatsächlich sprang Caspar, der junge blonde Akrobat, scheinbar erleichtert auf die Füße, als er sie kommen sah, und sah ihr besorgt entgegen.

»Anna! Du warst die ganze Nacht weg!«

Sie runzelte die Stirn, wandte sich bereits ihrem Wagen zu.

»Das weiß ich!«

Caspar stieg die Röte in die Wangen. Er fühlte sich wie ein Tölpel, wenn die Rothaarige in der Nähe war, und wischte sich verlegen eine lange blonde Haarsträhne aus den Augen.

»Ich habe mir Sorgen gemacht!«

»Damit musst du dringend aufhören! Ich kann auf mich selbst aufpassen!«

Anna sah ihn nicht einmal mehr an, als sie die schmale Leiter zu ihrem Wagen hinaufkletterte und im Inneren verschwand. Drinnen saß die ebenfalls rothaarige Barbara schon aufrecht in ihrem Bett und bemühte sich, tadelnd auszusehen.

»Hast du dem armen Kerl schon wieder eine Abfuhr erteilt?«

Mit einer gereizten Bewegung schleuderte Anna ihren Mantel in eine Ecke, ließ sich auf ihr Bett fallen und zerrte an ihren Stiefeln.

»Er geht mir auf die Nerven! Seit Wochen hockt er jedes Mal, wenn ich von irgendwo zurückkomme, draußen und wartet auf mich wie ein verlassener Hund!«

Die junge Zigeunerin Antonia ließ den Kopf aus dem Bett über Anna hängen, sah auf sie hinunter und kicherte. Ihre dunklen Locken umrahmten ihr Gesicht wie eine Gewitterwolke.

»Er hat dich eben gern! Warum freust du dich nicht darüber? Ich wäre glücklich, wenn er mich nur bemerken würde!«

Mittlerweile war Anna ihre Stiefel losgeworden und streifte ihr Kleid ab. Sie knurrte nur als Antwort, und Barbara schmunzelte.

»Toni, du weißt doch, dass ihr Herz einem anderen gehört.«

Die Zigeunerin verzog das Gesicht.

»Ach, dieser Soldat! Den sieht sie doch nie mehr wieder!«

Auch darauf blieb Anna die Antwort schuldig. Sie lag längst auf ihrem Lager, um noch ein paar Stunden zu schlafen, und als sie die Augen schloss, sah sie Markus' markantes Gesicht. Genau wie in jeder Nacht, seit sie ihn in Wien wiedergetroffen hatte.

Augsburg, März 1530

Markus staunte, als sie in Sichtnähe Augsburgs ankamen. Schon von weitem war es offensichtlich, dass man sich hier auf etwas Großes vorbereitete.

Mehrmals waren sie von schwer bewaffneten Soldaten, die zu den Truppen des Kaisers gehörten, angehalten worden, doch nachdem von Waldow das Schreiben des Bischofs von Würzburg vorgezeigt hatte, konnten sie jedes Mal ohne Probleme passieren.

Von Ravensburg saß in der Kutsche und sah scheinbar emotionslos hinaus. Diese Kontrollen waren ein Ärgernis für ihn. Früher hatte er an der Spitze einen Bannerträger gehabt, der ihm als Gesandten der Kirche schon von weitem den nötigen Respekt verschaffte, doch ein solches Privileg hatte ihm der Bischof noch verwehrt.

»Ich muss Geduld haben«, murmelte er. »Dann wird sich alles fügen.«

Die Reise war lang und anstrengend gewesen. Ein plötzlicher Schneesturm hatte sie mehrere Tage in einem unwirtlichen Dorf festgesetzt, dann hatte ein Achsbruch der Kutsche sie wertvolle Zeit gekostet.

Seit ein paar Tagen jedoch schien eine wärmende Sonne vom Himmel und vertrieb die Finsternis nicht nur aus den Gedanken.

Einzig für Markus war die gesamte Reise eine Qual gewesen. Nicht nur, dass er jeden Tag und jede Nacht den Mann sehen musste, der seinen ehemaligen Lehrmeister und dessen Frau hatte umbringen wollen. Jede Nacht, wenn er müde und durchfroren seine Wache beendete und verzweifelt nach Schlaf suchte, erschien ihm Anna. Tief im Inneren brodelte es. Auf der einen Seite liebte er sie, auf der anderen Seite jedoch spürte er beinahe schon Hass. Er fühlte sich von ihr im Stich gelassen, mehr noch, er fühlte sich von ihr verraten. Doch immer wieder erschien sie ihm. In betörender Nacktheit stand sie vor ihm, lockte ihn, versprach ihm das Paradies, zeigte ihm überdeutlich, was sie wollte. Aber jedes Mal, wenn er nach ihr greifen wollte, stand der Inquisitor vor ihr, lachte ihn aus, verhöhnte ihn.

Oft erwachte er schweißgebadet, mit pochendem Geschlecht, das sich nach Erlösung sehnte. Nur ein einziges Mal war es ihm auf der Reise gelungen, sich an einer Hure abzureagieren. Doch wie bereits bei den anderen Dirnen war sie für ihn nur Fleisch, ein Gegenstand, den er lieblos bearbeitete. Hinterher hatte er sich noch schlechter gefühlt.

Zusätzlich belastete ihn ein Problem, für das er verzweifelt eine Lösung suchte. Von Ravensburg schien ihn nicht erkannt zu haben, was kein Wunder war. Seit der Zeit in Rothenburg hatte Markus sich äußerlich stark verändert. Er war breiter geworden, das Gesicht reifer und der Bart, den er trug, tat sein Übriges. Nichts erinnerte mehr an den schlaksigen Jungen von damals. Aber er war sich sicher, dass von Ravensburg sofort Max erkennen würde, wenn nicht an seinem Äußeren, dann auf jeden Fall an der eigentümlichen Sprache. Und umgekehrt würde sein Freund natürlich wissen, um wen es sich handelte. Dass Ravensburg ihn hatte auspeitschen lassen, hatte der Hüne nicht vergessen, und Markus fürchtete, dass Max etwas Unbedachtes tun könnte, was zu fürchterlichen Konsequenzen führen würde. Er hoffte, dass er seinen etwas tumben Freund vorher sehen und ihn auf die Begegnung vorbereiten konnte, obwohl er noch keine Idee hatte, wie er das bewerkstelligen sollte.

Endlich erreichten sie das Jakobertor, durch das sie in die Vorstadt einzogen. Direkt dahinter führte eine gepflasterte Straße sie zur Kirche St. Jakob, wo sie bereits erwartet wurden. Von Waldow ließ den Trupp anhalten, gab Markus einen Wink und sie stiegen von den Pferden, dann begab er sich zur Kutsche, aus der von Ravensburg aussteigen wollte.

»Eure Eminenz, bitte habt noch ein wenig Geduld. Ich werde herausfinden, was dieses Empfangskomitee zu bedeuten hat.«

Der Inquisitor nickte bedächtig. Er hatte sich zwar in der Gewalt, aber in seinem Inneren brodelte es heftig. Von Ravensburg war es nicht gewohnt, sich aufhalten zu lassen. Früher hatten die Menschen eine Gasse gebildet, wenn er kam. Mit einem kurzen Blick hatte er festgestellt, dass sich bei den Männern, die vor der Kirche standen, weder der Bischof noch sonst ein Mitglied der Kirche befand. Das beleidigte ihn zutiefst, hatte er doch damit gerechnet, dass er sofort in die Bischofsstadt geführt und dort Quartier beziehen würde.

»Nun, Hauptmann, Ihr habt Recht. Geht und findet heraus, ob unsere Reise hier endet.«

Von Waldow deutete eine Verbeugung an, dann winkte er Markus zu sich.

»Nimm deinen Wolf mit. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee.«

Markus grinste. Bandit hatte sich immer wieder als unverzichtbar erwiesen und mittlerweile auch die Zuneigung des Hauptmanns erworben.

In einer Nacht, in der sie in einem Wald hatten lagern müssen, wäre es einigen Banditen um ein Haar gelungen, sie zu überfallen. Doch der brave Wolf hatte die Wachen rechtzeitig aufmerksam gemacht und damit eine Katastrophe verhindert. Nur von Ravensburg ging das Tier aus dem Weg. Und auch der Inquisitor hielt sich von Bandit fern. Der Wolf schien instinktiv zu spüren, dass er dem Mann nicht trauen konnte.

An der Seite seines Hauptmanns marschierte Markus auf die Truppe zu, die sich auf dem Platz vor der Kirche aufhielt. Diese bestand aus etwa zehn Männern, vornehm gekleidet und mit ernsten Gesichtern. Begleitet wurden sie von mehreren Soldaten der Stadtgarde. Von Waldow sah in die Runde und deutete eine Verbeugung an.

»Ich wünsche einen guten Tag, die Herren. Mein Name ist Hauptmann von Waldow, ich führe die Abordnung an, die den Abgesandten des Bischofs von Würzburg hierher geleitet.«

Ein Mann trat einen Schritt vor. Er war etwas kleiner als von Waldow, aber seine Robe und die Kette, die er um den Hals trug, wiesen ihn als eine der höhergestellten Persönlichkeiten aus.

»Hauptmann von Waldow, es ist mir eine Ehre, Euch und Eure Begleiter in Augsburg willkommen zu heißen.« Er verbeugte sich leicht. »Mein Name ist Hieronymus Imhof, Stadtpfleger von Augsburg und als Kaufmann Vertreter der Zünfte.«

Von Waldow nickte.

»Habt Dank für den Empfang. Doch, mit Verlaub, wir sind erschöpft von der langen Reise und würden gerne zum Bischof.«

»Darum bin ich hier«, erwiderte Imhof. »Ich habe den Auftrag, Euch und Euren Männern sowie seiner Eminenz auszurichten, dass der Bischof momentan nicht zu sprechen ist. Ihr sollt derweil hier Quartier beziehen, es ist bereits alles vorbereitet.«

Er deutete auf den Platz hinter sich, auf dem mehrere große Zelte aufgebaut waren.

»Vor ein paar Tagen sind bereits Männer eingetroffen, die wohl zu Euch gehören. Für Euch, Hauptmann, und für den Abgesandten sind Quartiere in den Häusern vorbereitet.«

Von Waldow knirschte mit den Zähnen. In den letzten Tagen hatte er ein gewisses Bild von Ferdinand von Ravensburg erhalten.

»Das wird dem Abgesandten nicht gefallen«, sagte er leise.

»Es tut mir leid, Hauptmann, aber das ist die Botschaft. Bischof von Stadion hat heute leider zu viel zu tun, aber er hofft, dass er morgen den Abgesandten empfangen kann. Bis dahin bittet er um Geduld.«

»Nun, guter Mann«, erklang die leise schnarrende Stimme des ehemaligen Großinquisitors, »dann werden wir uns eben in jene üben müssen.«

Von Waldow drehte sich um. Er hatte von Ravensburg nicht kommen gehört, lautlos wie ein Schatten war er zu ihnen gestoßen.

Die Reaktion des Mannes verblüffte ihn, hatte er doch damit gerechnet, dass er eher ungehalten sein würde ob der Verzögerung.

Hieronymus Imhof verbeugte sich leicht.

»Vielen Dank, Eminenz. Wir werden dafür Sorge tragen, dass es Euch an nichts fehlen wird. Was es auch sei, sagt es meinen Männern.«

»Ihr seid zu gütig, Stadtpfleger. Doch für den Anfang hätte ich gerne nur die Möglichkeit, mich zu reinigen und dann zu beten.«

»Gewiss, Eure Eminenz. Man wird Euch zu Eurem Quartier geleiten …«

In dem Moment wurden sie jäh unterbrochen. Die Männer, die hinter dem Stadtpfleger standen, wurden zur Seite geschoben, als ein Berg sich durch sie hindurchzuschieben schien und eine laute Stimme alles übertönte.

»MARKUS! Max froh, dich zu sehen!«

Der Riese bahnte sich seinen Weg, die Männer ließen ihn passieren, lachten über den Kerl, der sich freute wie ein kleines Kind. Die meisten hatten ihn schon kennengelernt, nachdem er vor ein paar Tagen mit den übrigen Soldaten in Augsburg angekommen war. Von Waldow verdrehte die Augen, grinste aber dabei. Damit hatte er gerechnet, kannte er doch den Freund seines Begleiters. Doch was dann geschah, das hätte er sich in seinen schlimmsten Träumen nicht ausdenken können.

Markus stöhnte innerlich auf, als Max auf ihn zustürmte, ihn umarmen wollte und dann, wie zur Salzsäule erstarrt, stehenblieb.

»Nein!«, murmelte er, als er von Ravensburg erkannte. »Hexenjägermann!«, wimmerte Max. »Du nicht hier sein dürfen!«

Damit drehte er sich um und rannte davon, als wenn der Teufel persönlich hinter ihm her wäre.

Steyr, März 1530

»Gut, Anna! Sehr gut! Und jetzt hoch mit dem Bein. Ganz ruhig bleiben!«

Angespannt blickten Caspar und Moritz, der jüngste und der älteste der Akrobatenbrüder Meisner, zu Anna hinauf. Sie stand auf den Schultern Valentins, dem mittleren Bruder, und presste konzentriert die Lippen zusammen.

Das Herz schlug ihr bis zum Hals und wieder einmal fragte sie sich, was zum Teufel sie sich dabei gedacht hatte, sich darauf einzulassen!

In den Wintermonaten in Steyr, in denen es so leicht gewesen war, Geld zu verdienen, hatten die Gaukler Zeit gehabt, zusammen zu sitzen und die Zukunft zu planen.

Ein bisschen zu viel Zeit, wie Anna jetzt fand, denn die Meisners waren auf die Idee gekommen, ihre Akrobatennummer mit einer Frau aufzupolieren. Alle hatten sich an die Stirn getippt und abgelehnt. Nur Anna, zu dem Zeitpunkt mutig und von süßem Wein beschwipst, verkündete großspurig, diese Herausforderung sei genau das Richtige für sie.

Schon nach den ersten Trainingsstunden war mehr als nur klar gewesen, dass die gestellte Aufgabe nicht gerade ein Zuckerschlecken war. Anna war flexibel und gelenkig, aber die Balanceakte erforderten eine enorme Muskelkraft, die das zierliche Mädchen erst aufbauen musste. Regelmäßig konnte sie sich nach den Übungen kaum bewegen, aber um einen Rückzieher zu machen war Anna viel zu stolz, zumal die Akrobatenbrüder von ihrer Leistung, die sie selbst als mäßig empfand, restlos begeistert waren.

»Na los, Anna! Hoch mit dem Bein!«

Etwas beklommen blickte Anna auf Caspar und Moritz hinab. Es ging recht tief da hinunter! Wie immer hatte sie ein unangenehmes Gefühl im Magen, obwohl sie wusste, dass ihr ziemlich sicher nichts passieren würde. Sie war schon mehrfach abgestürzt und immer sicher von einem der drei Meisners aufgefangen worden.

Sie gab sich einen Ruck und verlagerte vorsichtig ihr Gewicht auf das rechte Bein, spürte, wie Valentin unter ihr sich leicht bewegte und sie im Gleichgewicht hielt. Anna konzentrierte sich, vergaß die Umgebung, hörte die zeternde Agnes nicht, die ein paar kichernde Gauklerkinder ausschimpfte, spürte die langsam wärmer werdende Märzsonne nicht mehr auf der Haut. Sie war ganz auf ihren Körper, auf den Bewegungsablauf fokussiert und starrte blicklos auf den Steyrer Kirchturm.

Langsam und graziös spreizte sie das linke Bein zur Seite ab, bis sie den Knöchel fassen konnte. Danach war es kein großes Problem mehr, den Fuß bis hinauf zum Kopf zu ziehen und das Bein zu strecken. Die Rothaarige hielt die Pose ein paar Augenblicke lang, dann senkte sie das Bein ebenso langsam wieder ab.

Moritz, Caspar und einige andere Gaukler, die zugesehen hatten, applaudierten enthusiastisch, und die blonden Brüder positionierten sich vor Valentin und reichten sich die Hände.

»Sehr gut, und jetzt Abgang«, kommandierte Moritz. Anna ging in die Knie, holte Schwung und mit einem Stoß nach oben von Valentin sprang sie einen Salto und fiel in das Netz aus Armen, das die beiden anderen Akrobaten ihr boten.

»Du wirst jeden Tag besser, Anna!«, lobte Moritz, als die beiden Männer die Rothaarige absetzten. »Du wirst der Höhepunkt unserer Nummer!«

»Kommt ihr mit, ihr Todesmutigen?« Die fröhliche Stimme der blonden Emilia schallte zu ihnen herüber. Die Gauklerin trug ein rotes Kleid mit bunten Bändern und hatte ihre Flöte in der Hand. »Es ist Markttag. Wir wollten ein wenig musizieren und tanzen!«

Das ließ Anna sich nicht zweimal sagen. »Ich bin dabei!«

»Ich auch«, schloss sich Caspar an, und die beiden jungen Leute liefen hinter der Gruppe, bestehend aus ein paar Frauen und den Musikanten, her, die schon den Weg in die Innenstadt hinunter eilte.

Als sie die ersten Häuser erreicht hatten, legte Caspar Anna einen Arm um die Schultern. Ärgerlich schüttelte sie ihn ab und ging schneller.

»Lass das sein!«

»Warum? Bin ich dir nicht gut genug?«

Überrascht drehte Anna sich um. Caspar war stehengeblieben und stemmte die Hände auf die Hüften. Wut und Enttäuschung standen ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Die Rothaarige wusste, dass der junge Akrobat es nicht gewohnt war von Frauen abgewiesen zu werden. Er war groß und schön, hatte einen schlanken, durchtrainierten Körper, sanfte grüne Augen, einen sinnlichen Mund und lange, blonde Haare, auf die so manche Frau neidisch gewesen wäre.

Die Frauen in den Städten lagen ihm reihenweise zu Füßen. Er musste nur wählen, welche er haben wollte. Manchmal ließ er sich sogar von Frauen, die seinem Geschmack nicht entsprachen, für eine Nacht bezahlen, und verdiente dabei mehr als Anna selbst!

Die Gauklerin verschränkte die Arme und reckte das Kinn vor.

»Ich fange nichts mit einem Kameraden an!«

»Und warum nicht?« Caspar kam die wenigen Schritte auf sie zu und runzelte die Stirn. »Die meisten anderen Frauen im Trupp haben eine Beziehung. Du gefällst mir. Warum können wir nicht zusammen sein?«

»Ich bin nicht in dich verliebt, Caspar!« Anna nahm kein Blatt vor den Mund. »Und ich werde niemals eine Beziehung mit einem Mann aus unserer Truppe anfangen. Wenn ich mich einem Mann überlasse, dann ganz und gar. Nicht mein Herz dem einen und meinen Körper jeden Tag fünf anderen. Wenn ich einen Mann zu meinem Partner wähle, dann richtig. Dann mit Ehe, mit Kindern, und dann arbeite ich nicht weiter als Dirne!«

Der blonde Akrobat lachte spöttisch.

»Du bist eine Träumerin, Anna! Es ist wegen dieses Soldaten, nicht wahr? Er hat dir den Kopf verdreht mit seinen schönen Worten und Versprechen! Ich dachte, du bist schon lange genug dabei, um zu wissen, wie das läuft. Aus den Augen, aus dem Sinn. Der vögelt schon längst eine andere und erinnert sich nicht einmal mehr an deinen Namen! Den siehst du nie wieder, und falls doch, hat er bis dahin längst eine ehrbare Frau geheiratet! Was soll einer wie der mit einer Hure?«

Anna hatte nicht übel Lust, Caspar das selbstgefällige Grinsen aus der Visage zu kratzen. Ihre Augen sprühten Funken, aber sie beherrschte sich. Sie wollte nicht, dass er wusste, wie sehr sie seine Worte trafen. Sie drehte sich um und ließ ihn einfach stehen.

»Du solltest dir das überlegen, Anna«, rief er ihr nach. »Wenn du irgendwann zur Besinnung kommst, will ich dich vielleicht auch nicht mehr!«

Anna drehte sich um, ohne stehenzubleiben, und hob mit theatralischer Geste die Hand gegen die Stirn, als sei sie kurz davor, in Ohnmacht zu fallen.

»Oh, welch überwältigender Verlust das wäre!«

Dann lief sie davon, schloss zu Emilia auf und hakte sich bei ihr unter. Sie war froh, als sie wenige Augenblicke später auf dem Marktplatz ankamen. Es herrschte rege Betriebsamkeit, die Zahl an auswärtigen Händlern hatte deutlich zugenommen. Ein Zeichen, dass der Schnee auf den Reisewegen zumindest so weit schmolz, dass ein Durchkommen wieder möglich war. Anna war erleichtert. Das bedeutete, dass sie bald weiterziehen konnten.

Die Einheimischen grüßten die Gaukler freundlich, manche sprachen sie sogar mit Namen an. Vielleicht würde Anna diese Atmosphäre, das Gefühl, dazu zu gehören, sogar ein wenig vermissen!

Vor dem Rathaus hatte sich eine Menschentraube gebildet. Ein Mann in einer Uniform, die nicht zur Stadtgarde gehörte, war dabei eine Ankündigung dort anzunageln, und die Menschen reckten die Hälse, um zu lesen, was es für Neuigkeiten gab.

Anna packte Emilia bei der Hand und zog sie hinter sich her.

»Komm, ich will wissen, was los ist!«

Die Blonde knurrte unwillig, hätte lieber schon musiziert, aber Anna setzte sich durch und die beiden Mädchen drängelten sich geschickt durch die Gruppe nach vorne. Als sie direkt vor dem Aushang standen, erkannte Anna den Bierbrauer Hartwig. Im Gegensatz zu den Gauklerinnen konnte er lesen.

Neugierig stieß Anna ihn in die Seite.

»Ist etwas passiert?«

Der Brauer wirkte gleichermaßen aufgeregt wie besorgt. »Das kann man so sagen. Der Kaiser hat zum 8. April einen Reichstag in Augsburg angesetzt!«

Anna und Emilia sahen sich an. Der 8. April war nicht mehr lange hin. Sie wussten, was das bedeutete. Niemals würde Silvanus sich einen Reichstag entgehen lassen!

Augsburg, März 1530

Von Waldow starrte dem davonstürzenden Max entsetzt hinterher. Er war von ihm einiges gewöhnt, aber eine solche Reaktion hatte er bisher noch nicht erlebt.

Markus, der mit so etwas schon gerechnet hatte, stöhnte kurz auf, sah zu seinem Hauptmann, der ihm leicht zunickte, und eilte hinter seinem Freund her.

»Das hat ja hervorragend geklappt«, murmelte er, während er sich einen Weg durch die zahlreichen Menschen bahnte, die die engen Straßen der Jakobervorstadt verstopften. Es war nicht schwer, seinem Freund zu folgen, denn in seiner Eile hatte er zahlreiche Menschen einfach über den Haufen gerannt, die sich nun wieder aufrappelten, schimpften wie Rohrspatzen und ihre Habseligkeiten wieder einsammelten.

Markus war klar, er musste Max einholen, bevor er in seiner Verzweiflung das Weite suchte. Von Ravensburg hatte dem Hünen, der damals noch Mitglied der Rothenburger Stadtgarde gewesen war, übel mitgespielt. Zunächst hatte er ihn mit Schmeicheleien und geschickter Manipulation dazu gebracht, den Rothenburger Henker auszupeitschen, der sich zuvor geweigert hatte, ein Kind zu foltern. Später, als Markus mit Hilfe von Marie den Henker befreit hatte, war Max für den Großinquisitor der Sündenbock gewesen und nun seinerseits mit der Peitsche bestraft worden. Kurz danach hatte er Markus getroffen. Schon bald waren sie die dicksten Freunde geworden, auch Matthias Wolf hatte ihm verziehen. Max würde, da war sich der junge Soldat sicher, alles tun, um seine Freunde zu schützen, und wenn es ihn selbst das Leben kosten würde.

Mit dem Erscheinen des Mannes, den Max zutiefst fürchtete, hatte sich alles verändert. Markus hatte die Befürchtung, dass sein Freund jetzt auch ihn als Feind ansehen könnte, da er von Ravensburg mitgebracht hatte.

Er sah sich um. Wohin konnte Max gelaufen sein? Mittlerweile war er schon fast wieder an der Stadtmauer angekommen. Die engen, verwinkelten Straßen waren ein unübersichtliches Labyrinth, hierher verirrten sich kaum noch Menschen, und Markus kannte sich nicht aus. Seinen engsten Freund jedoch, den kannte er! Es kam nur ein einziger Ort infrage. Er wandte sich an einen der Soldaten in einer für ihn fremden Uniform.

»Entschuldigt, aber könnt Ihr mir sagen, wo die Pferde untergebracht sind?«

Der Mann sah ihn spöttisch an, grinste und zeigte in die Richtung, in der Markus einen roh zusammengezimmerten Stall erkennen konnte.

»Dort, neben dem Vogeltor.«

Er bedankte sich und eilte zu dem Gebäude.

»Max?«, rief er in das Halbdunkel hinein. »Max, bist du hier?«

»Geh weg! Du nicht mehr Freund!«

»Hör auf mit dem Blödsinn. Lass es mich erklären.«

»Erklären, immer erklären. Macht Max dusselig in Kopf. Hab gesehen bösen Hexenjägermann. Hat sich Max verprügeln lassen! Wollte Henkersmann und Vogtschwester verbrennen. Und Markus bringt Teufel mit!«

Das würde schwierig werden, erkannte Markus. Sein Freund war völlig verwirrt. Langsam näherte er sich der Ecke, in der sich Max zusammengekauert hatte. Er kniete sich neben ihn und legte ihm eine Hand auf die Schulter.

»Max, komm, es ist alles in Ordnung. Er wird dir nichts tun.«

»Nicht glauben kann Max. Mann böse! Hat Menschen verbrannt! Sieht überall Teufel, dabei ist er einer!«

Der Hüne sah Markus mit tränenverschleiertem Blick an. Markus empfand eine plötzliche Welle des Mitleids für den kindlichen Riesen und legte ihm eine Hand auf die Wange.

»Max, wir sind schon lange Jahre zusammen. Haben alles gemeinsam durchgestanden. Weißt du noch, damals in Bamberg, als wir gerade zu den Soldaten gekommen waren? Als das Pferd durchgegangen ist?«

Max nickte.

»Ja, weiß noch. Damals Hauptemann gesagt, Max soll auf Pferd aufpassen. Hab ich gmacht!«

»Ja, das hast du sehr gut gemacht. Und letztes Jahr, in Wien? Da haben wir aufeinander aufgepasst. Und keinem von uns ist was passiert.«

Max schluchzte.

»Ja, böse Ossemannen. Aber haben aufeinander aufgepasst.«

»Und, was lernst du daraus?«

Max hörte auf zu weinen, sah auf seine riesigen Hände.

»Wenn aufeinander achten, nix passiert.«

»Genau, Max. Ich achte auf dich. Du auf mich. Wir haben einen Auftrag, du weißt, was das ist.«

»Ja!« Max nickte stolz. »Auftrag wie damals von Hauptemann auf Pferd aufpassen.«

»Genau. Und wir müssen auf den Teufelsjäger achten. Nicht auf ihn aufpassen. Wir müssen darauf achten, dass er nicht wieder jemandem was tut. Ihn im Auge behalten. Dafür sorgen, dass er nicht wieder unschuldige Menschen in Gefahr bringt.«

Max sah ihn erstaunt an.

»Dann Teufelsjägermann nicht hier, um Hexen zu suchen?«

»Nein, er ist hier, um …«, verzweifelt suchte Markus nach Worten, um seinem Freund zu erklären, warum von Ravensburg hier war, wobei ihm das allerdings selber nicht ganz klar war.

»… aufzupassen, dass andere nicht Hexen verbrennen?«, vollendete sein Freund den Satz.

»Ja, Max.«

Erleichtert nahm Markus die Erklärung seines Kameraden an. Er verstand zwar nicht, wie der Hüne gerade auf diese Idee kam, aber so musste er ihn nicht anlügen.

»Gut. Aber wenn Teufelsjägermann Markus anfasst, Max ihm den Hals umdreht!«

»Vertraust du mir, Max? Sind wir noch Freunde?«

»Max Markus immer vertraut! Und immer Freund ist!«

Markus stand auf und zog Max auf die Füße, umarmte ihn.

»Ich hab dich schrecklich vermisst.«

Vorsichtig erwiderte der Riese die Umarmung und drückte ihn an sich.

»Max Freund auch vermisst.«

Da erklang ein Fiepen und Max ließ seinen Freund los.

»BANDIT!«, rief er und kniete sich auf den Boden, umarmte den Wolf, der dort saß.

Die Pferde der Kompanie waren an das Tier gewöhnt, sodass sie nicht unruhig geworden waren, als er hereingekommen war. Jetzt schleckte er Max über das ganze Gesicht, der ihm einen Kuss auf die feuchte Nase gab.

»Endlich, Familie wieder zusammen!«, brabbelte er, dann sah er zu Markus hoch. »Aber eine fehlt …«

†

Bischof Christoph von Stadion sah von dem Schriftstück auf, das ihm Stadtpfleger Georg Vetter überbracht hatte, dann blickte er dem Mann in die Augen.

»Verschoben«, murmelte er.

Der Stadtpfleger nickte.

Neben Hieronymus Imhof war er für die Geschäfte und alle Angelegenheiten der Stadt Augsburg verantwortlich. Gemeinsam führten sie die Amtsgeschäfte, waren jeweils für ein Jahr gewählt worden. Während Imhof als Vertreter der Zünfte sich hauptsächlich um alles kümmerte, was mit Warenverkehr und Zöllen zu tun hatte, oblagen Vetter als Vertreter der Patrizier die Sicherheit und der Schutz der Stadt und ihrer Bewohner.

»Ja, Eure Eminenz. Das macht die Sache nicht besser.«

Der Bischof sah aus dem Fenster, zeigte mit einer Hand nach draußen in die Stadt.

»Dort versammeln sich langsam immer mehr Menschen. Neben all den Vertretern, die sich durch diesen Reichstag Gehör bei Karl verschaffen wollen, tummeln sich dort bereits Händler, die sich Profit erhoffen. Daneben Vertreter der Kirche, hochgestellte Persönlichkeiten werden bald eintreffen, dazu noch allerlei zwielichtige Gestalten. Und, so wie ich das sehe, wird diese Verzögerung dazu führen, dass noch mehr Menschen in die Stadt kommen.« Er machte eine kurze Pause. »Und natürlich auch Lutheraner.«

Vetter seufzte.

»Ja, Eure Eminenz, das ist uns allen bewusst. Die Stadtgarde ist bereits am Rande der Erschöpfung. Auch die zusätzlich eingetroffenen Kräfte reichen bei Weitem nicht mehr aus. Erst letzte Nacht mussten mehrere Menschen eingekerkert werden. Und überall die Dirnen …«

Der Bischof fiel ihm ins Wort.

»Davon will ich nichts hören.« Er setzte sich an seinen Schreibtisch. »Aber, wie ich hörte, gibt es weitere Unterstützung.«

»Weitere Unterstützung?«, echote der Stadtpfleger.

»Ja. Es ist ein Mann eingetroffen, der uns helfen kann und wohl auch wird. Ferdinand von Ravensburg.«

Vetter erbleichte.

»Ferdinand …«, ächzte er. »Warum weiß ich nichts davon?«

»Ich habe es Stadtpfleger Imhof mitgeteilt, er hat ihn heute in Augsburg empfangen. Hat er Euch nicht unterrichtet?«

Der Angesprochene schüttelte den Kopf.

»Ich habe Hieronymus seit drei Tagen nicht gesprochen, es war zu viel zu tun. Aber warum ausgerechnet von Ravensburg?« Wie vielen im Reich war auch Georg Vetter der Name mehr als nur bekannt, galt von Ravensburg doch als einer der unbarmherzigsten Inquisitoren, die man jemals erlebt hatte. »Ich habe gehört, er wäre in Ungnade gefallen und in ein Kloster gebracht worden.«

Der Bischof hob die Arme.

»Nun, wie es scheint, hat er sich rehabilitiert. Und in Zeiten wie diesen brauchen wir jeden Mann, der uns beim Kampf unterstützt.«

Vetter war bestürzt, wanderte hin und her.

»Vor vier Jahren soll er in Rothenburg gewütet haben. Es ist die Rede von vielen Toten, von Irrsinn.« Er blieb stehen, sah von Stadion in die Augen. »Heißt das, wir müssen uns zusätzlich auf Hexenprozesse einstellen? Wie soll uns das helfen?«

»Oh, Ihr verkennt die Lage. Aber das liegt, vermute ich, daran, dass Ihr nicht alles wisst. Ich werde Euch ins Bild setzen. Von Ravensburg gilt immer noch, trotz so mancher Kritik, als der Experte schlechthin, wenn es darum geht, Dämonen oder Ketzer oder auch Menschen, die unter dem Einfluss des Bösen stehen, zu erkennen. Und genau das ist seine Funktion. Er wird weder die Gerichtsbarkeit innehaben noch Prozesse führen. Doch auch Ihr werdet eingestehen müssen, dass eine solche Flut an Menschen«, er wies wieder aus dem Fenster, »auch das Böse anzieht. Und hinter manch scheinbar profanem Verbrechen kann jederzeit der Antichrist stecken. In jeder Dirne kann ein Dämon wohnen.«

»Eure Eminenz, seid Ihr sicher, dass es nicht wieder zu … Pogromen kommt? Von Ravensburg hat den Ruf, nicht zimperlich zu sein.«

»In der Tat, das ist er nicht, und das ist genau das, was wir brauchen. Dennoch, um Euch zu beruhigen, der Bischof von Würzburg hat Vorkehrungen getroffen. Er wird selber keine Urteile alleine fällen. Er wird Empfehlungen aussprechen, er wird bei Verhören anwesend sein, aber nicht alleine. Ihm werden zwei Beisitzer zur Seite stehen, einer aus der Kurie, einer vertritt den weltlichen Arm. Sie werden ihn beobachten und über ihn Bericht erstatten. Seid also unbesorgt.« Er rieb sich die Augen. »Ich gebe zu, mir ist selber auch nicht ganz wohl, doch wir müssen uns der Wahrheit stellen.« Dieser Satz diente einzig und allein dazu, Vetter zu beruhigen. Er sollte das Gefühl haben, dass von Stadion ihn verstand und auch seine Bedenken teilte. »Stellt Euch vor, was geschieht, wenn sich während des Reichstages herausstellt, dass wir Dämonen oder Teufel in der Stadt beherbergen und im Vorfeld nichts dagegen getan haben.«

Vetter nickte.

»Ich verstehe, Eure Eminenz. Und gewiss habt Ihr Recht. Die Sicherheit der Gläubigen geht vor. Nun denn, dann lasst uns in den sauren Apfel beißen. Ich werde sehen, ob ich die Wachmannschaften verstärken kann. Zusätzlich werde ich dafür sorgen, dass ab sofort nur noch Personen in die Stadt gelangen, deren Leumund einwandfrei ist. Alle anderen werden in Zelten vor den Toren untergebracht, vor allen Dingen die Händler und Gaukler.«

»Da werden Eure Männer an den Toren aber viel Arbeit haben«, warf der Bischof ein.

»Das werden sie, aber dort haben wir die Kontrolle über die Menschen, die hindurch wollen.«

»Nun, dann gehet hin und tut Euer Werk mit Gottes Segen«, beendete von Stadion das Gespräch.

Als der Stadtpfleger gegangen war, rief er einen seiner Sekretäre zu sich.

»Ich möchte, dass Ihr in die Jakobervorstadt geht und mir Ferdinand von Ravensburg bringt. Seid höflich und richtet ihm aus, es tue mir Leid, dass er warten musste, aber ich hätte nun Zeit für ihn.«

Der Sekretär verbeugte sich und begab sich auf den Weg, um den Inquisitor zu holen.

Der hatte inzwischen sein Quartier in einem der Patrizierhäuser bezogen. Strenggläubige Menschen, wie er schnell hatte feststellen können, die ihn förmlich anhimmelten. Das gefiel ihm.

Sein Zimmer war recht einfach, aber gegen die Zelle, in der er in Antonigartzem gewohnt hatte, ein Palast. Von Ravensburg hatte jedoch für solchen Luxus kein Auge. Er liebte das Einfache, die Schlichtheit. Ein weiches Bett war für ihn nicht wichtig, ein Strohlager reichte ihm.

Er zog sich aus und legte sich bäuchlings auf den nackten Fußboden, die Arme weit zur Seite gestreckt. Die Augen geschlossen sinnierte er darüber, was vor einer knappen Stunde geschehen war.

»Max«, murmelte er.

Er hatte den Hünen natürlich sofort erkannt. Und da war ihm klar geworden, wer der blonde Soldat mit dem Wolf war. Das musste der frühere Lehrjunge des Henkers von Rothenburg gewesen sein. Er hatte ihn seinerzeit nur kurz gesehen, als er in die Stadt eingezogen war. Von Ravensburg war allerdings intelligent genug, um alles in die richtige Ordnung zu bringen.

Max, der Wolf, der ihn angeknurrt hatte, der Soldat, in dessen Augen er so etwas wie Abscheu, aber auch Angst, gelesen hatte. Wenn er nun die Ereignisse, die sich vor vier Jahren in Rothenburg zugetragen hatten, mit einbezog, ergab alles ein Bild.

»So sieht man sich wieder«, murmelte er.

Er musste sich überlegen, wie er weiter vorgehen konnte. Immerhin war der Bursche der ehemalige Lehrjunge eines Mannes, den er hatte verbrennen wollen. Außerdem war dessen Frau der Hexerei bezichtigt worden. Diese Problematik galt es zu berücksichtigen und von Ravensburg musste alles sorgfältig abwägen.

Er richtete sich auf, kniete sich hin und konnte endlich das tun, was ihm während seiner gesamten Reise nach Augsburg verwehrt geblieben war. Er nahm die Lederschnüre, die er zusammengebunden hatte und hieb sie sich abwechselnd über die rechte, dann über die linke Schulter auf den Rücken. Der Schmerz durchzuckte ihn, doch er spürte dabei eher süße Lust und schlug kräftiger zu, um sie wieder zu vertreiben. Mit jedem Schlag, begleitet von Gebeten, spürte er, wie die Kraft in ihn zurückkehrte. Das Blut tropfte auf den Boden und er schlug stärker zu. Das Leder klatschte immer wieder auf die Haut, brach die Narben auf, die er in all den Jahren angesammelt hatte.

Mit geschlossenen Augen gab er sich der Qual hin, die ihn daran erinnern sollte, dass auch er ein Sterblicher war und die all jene Gedanken aus ihm vertreiben sollte, die ihn des Nachts heimsuchten. Gedanken an einen Menschen, den er vor Jahren auf den Scheiterhaufen geschickt hatte.

Umgebung von Augsburg, Mai 1530

»Was für ein Wahnsinn! Wo kommen nur all diese Leute her?«

Anna wurde es angesichts der Menschenmassen, die mit ihnen zusammen in Richtung Augsburg zogen, immer unbehaglicher zumute.