Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Commissaria Degresse

- Sprache: Deutsch

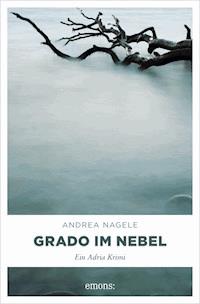

Ein hochspannendes Verwirrspiel, das den Leser bis zum Schluss in Atem hält In der Lagune von Grado wird eine weibliche Leiche gefunden. Der Fall erinnert Commissaria Degrassi an eine Mordserie, die den Küstenort kurz zuvor in Atem hielt, doch der Täter sitzt hinter Gittern. Als weitere Verbrechen geschehen, kommen Degrassi und ihrem Team Zweifel an seiner Schuld. Ist die Commissaria auf der richtigen Spur? Die Zeit läuft ihr davon – denn immer, wenn der Nebel aufzieht, bringt er neues Grauen mit sich ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Andrea Nagele, die mit Krimi-Literatur aufgewachsen ist, leitete über ein Jahrzehnt ein psychotherapeutisches Ambulatorium. Sie betreibt auch heute noch in Klagenfurt eine psychotherapeutische Praxis. Mit ihrem Mann lebt sie in Klagenfurt am Wörthersee/Österreich und in Grado/Italien. »Grado im Nebel« ist ihr siebter Kriminalroman. Neben den erfolgreichen Krimis stammt auch der Kultur-Reiseführer »111 Orte in Klagenfurt und am Wörthersee, die man gesehen haben muss« aus ihrer Feder.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Im Anhang befinden sich Rezepte.

© 2018 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: David-W-/photocase.de

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Marit Obsen

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-343-1

Ein Adria Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Meinem Bruder Alfred

Teil 1

1

Der Mann saß regungslos auf dem einzigen Stuhl und starrte ins Leere. Das wenige Licht, das durch das schmale, hoch an der Wand angebrachte vergitterte Fenster fiel, ließ seine Gesichtsfarbe unnatürlich blass wirken. Vor ihm, in der Mitte des Raumes, stand ein massiver Holztisch. Zwei schwere Rollkästen an der einen Seite der Wand und ein einfaches Waschbecken auf der anderen vervollständigten die karge Einrichtung.

Er hatte die Ellbogen auf die Tischplatte gestemmt und seinen Kopf in die Hände gestützt. Vor ihm aufgeschlagen lag eine alte Ausgabe des »Il Piccolo«. »Körperlich und geistig Beeinträchtigter gesteht Mord und Vergewaltigungen«, lautete die Schlagzeile auf der zerknitterten Seite. Darunter, auf dem grobkörnigen Foto, war der mutmaßliche Täter zu sehen. Ein schwarzer Balken über den Augen ließ sein kaum zu erkennendes Gesicht seltsam anonym erscheinen, nur die massige, unförmige Gestalt gab ihm so etwas wie eine persönliche Note.

Der Mann kannte den Artikel auswendig. Wort für Wort könnte er ihn zitieren, ohne dazu einen Blick in die Zeitung werfen zu müssen. Auch das Foto hatte er immer und immer wieder studiert, hatte mittels einer starken Lupe – halb aus Jux und halb ernsthaft – versucht, hinter die Stirn des Beschuldigten zu schauen. Dessen Gedanken zu lesen, das war ihm freilich nicht gelungen.

Unvorstellbar, dachte er, was sich dort abspielen muss.

Und wie ist es mit meinem eigenen Denken?

In letzter Zeit fiel es ihm immer schwerer, sich zur Ordnung zu rufen, sich zu beruhigen. Dabei stand er längst nicht mehr so unter Druck wie noch vor wenigen Monaten. Trotzdem hatte er auch da funktioniert, fast genauso wie früher, als er die Grenze noch nicht permanent überschritten hatte. Er war seiner Arbeit nachgegangen, hatte hin und wieder am öffentlichen Leben der Stadt teilgenommen, sich wie alle anderen verhalten – und doch die ganze Zeit gewusst, dass sie hinter ihm her waren. Es hatte ihm wenig ausgemacht, er war sicher gewesen, dass sie ihm nichts anhaben konnten.

Und jetzt? Jetzt, da sie einen Geständigen hatten? Seit jeder mögliche, selbst jeder eingebildete Verdacht von ihm genommen war, begannen seine Nerven zu reißen.

Wieder versuchte er, sich zur Ordnung zu rufen. Ihm war klar gewesen, dass mit der Verhaftung des vermeintlich Schuldigen der Zeitpunkt gekommen war, aufzuhören. Es war seine Chance, hinter die Linie zurückzukehren.

Nur, war es dafür nicht schon zu spät?

War er dazu überhaupt noch in der Lage, hatte er sich nicht schon zu weit von jenem Punkt entfernt, den eine moderne, rechtsstaatlich geprägte Gesellschaft tolerieren konnte?

Was aber scherte ihn die Gesellschaft! Auf ihn kam es an, nur auf ihn.

Immer schon hatte er sich als einen empfunden, der außerhalb stand, als einen, für den die allgemeinen Regeln und Normen nicht galten.

Zwar war ihm schon früh bewusst geworden, dass er sich zum Schein anpassen musste, um nicht als Freak zu gelten, aber damit konnte er leben. Bisher war es keinem außer ihm selbst gelungen, in seine Abgründe zu blicken.

Es hätte für Außenstehende auch lange Zeit wenig zu sehen gegeben, gestand er sich ein. Selbst wenn sie hingeschaut hätten. Selbst dann wäre er den Menschen, die ihm tagtäglich begegneten, nicht aufgefallen.

Jetzt, mit Anfang dreißig, war er in seinem Umfeld gut integriert. Er hatte Bekannte, von denen einige ihn irrtümlich als Freund bezeichneten, kam in seinem Job mit Menschen zusammen, die seine Arbeit schätzten, und könnte sein konsequentes Singledasein, sollten diesbezüglich jemals Fragen gestellt werden, leicht mit ebenjener ihn vollkommen ausfüllenden Berufstätigkeit erklären.

Tatsächlich aber war er beziehungsunfähig.

Früher hatte er diesen Fakt nicht anerkannt, war Liebschaften eingegangen, die nie lange hielten, hatte ihr Scheitern mit seinem ausgeprägten Individualismus erklärt. Erst spät war ihm aufgefallen, dass er keine Liebe, keine Zuneigung empfinden konnte. Für niemanden auf der Welt. Nicht einmal für sich selbst.

Kein Problem, er kam damit klar.

Immer weniger aber kam er in letzter Zeit mit dem klar, was er für sich als »den Drang« bezeichnete.

Das erste Mal verspürte er ihn mit siebzehn.

Ein langer Sonnentag in den Ferien war zu Ende gegangen. Andere Jugendliche seines Alters, die er aus der Schule kannte, hatten am Strand Fußball und Boccia gespielt, waren ein ums andere Mal ins Meer gesprungen und lagen nun müde im Sand. Er selbst saß wie so oft etwas abseits auf einer Matte und las.

In Italo Svevos »Senilità« hatte er sich vertieft, das wusste er noch, und auch die Seelenverwandtschaft, die er damals mit dem doppelt so alten Protagonisten des Romans zu verspüren meinte, war ihm heute noch bewusst.

Dann sah er das Mädchen.

Schwarze Haare, das Gesicht einer Fee, elfenbeinfarbene Haut, ein roter Bikini.

Er beobachtete, wie sie ging, nahm in sich auf, wie sich ihr Körper bewegte, verfolgte sie mit Blicken, bis sie nicht mehr zu sehen war. Er versuchte weiterzulesen und schaffte es nicht. Keine einzige Zeile schaffte er mehr. Er schloss die Augen, hörte sein Herz heftig gegen die Rippen schlagen und spürte, wie ihm am ganzen Körper der Schweiß ausbrach.

In seiner Phantasie vergewaltigte er das Mädchen gleich hier am Strand.

Als er in die Wirklichkeit zurückfand, merkte er entsetzt, dass er ejakuliert hatte. Erschrocken sprang er ins Wasser und hörte hinter sich das dumme Lachen der Mitschüler.

Hatten sie mitbekommen, was eben geschehen war? Nein, keiner hatte etwas bemerkt, nur der plötzliche Sprint des als Eigenbrötler bekannten Schulkameraden bot ihnen Grund zur Heiterkeit.

Ihm selbst war an jenem Tag klar geworden, dass er anders war als andere. Und dass er dieses Anderssein verbergen musste. Das lag auf der Hand.

Er begann, Kontakte zu knüpfen. Aus dem Außenseiter, der in der Klassengemeinschaft bestenfalls geduldet war, wurde bald ein beliebter Mitschüler, später, als Student, ein gern gesehener Kumpel.

Seine Gewaltphantasien lebte er nur in seiner Vorstellung aus. So hielt er seinen Drang lange Zeit unter Kontrolle.

Einige Male ging er zu Prostituierten, hatte mit ihnen aber nie Geschlechtsverkehr. Er war dazu nicht imstande. Als eine der Huren seine Bemühungen hämisch kommentierte, schlug er sie und floh aus dem schäbigen Zimmer. Die Erinnerung an den Faustschlag in ihr Gesicht verschaffte ihm später daheim die erhoffte Befriedigung.

Es war das erste Mal gewesen, dass er die Grenze überschritten, dass er Gewalt angewandt hatte. Was aber hatte ihn Jahre später endgültig die Seite jenseits der Sperrlinie betreten lassen? Er wusste es nicht. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern.

Was ihm allerdings immer wieder in den Sinn kam, waren die Bilder aus der Zeit danach.

Nicht die beiden ersten Frauen, bei denen er sich erleichtern wollte, aber gestört worden war, trieben seine Erinnerung an. Nein. In Gedanken kehrte er immer wieder zu jener schicksalsträchtigen Nacht zurück, als er auf dem Weg nach Grado gewesen war. Der Wagen rollte gleichmäßig mit ihm am Steuer dahin, und er hatte sich gut gefühlt.

Nicht besonders müde, entspannt.

Gleich nach der Tunnelausfahrt hatte er die junge Frau am Rande der Autobahn stehen gesehen. Verdammt gut hatte sie ausgesehen. Aufreizend gut. Kurz nur hatte er die Augen geschlossen – und als er sie wieder öffnete, lag sie vor ihm im Gras.

Er erinnerte sich nicht daran, angehalten, die Frau betäubt und sie bis zur einige Kilometer entfernten Raststätte gefahren zu haben. Auch nicht daran, dass er sie über die Abgrenzung und von da in die nahe Wiese geschleppt, sich ein Präservativ übergestreift und sie vergewaltigt hatte. Er hatte schwer atmend auf ihr gelegen und hinter sich das Geräusch des Motors im Leerlauf gehört. Das waren seine ersten klaren Wahrnehmungen gewesen, danach.

Wie damals ins Meer war er diesmal zu seinem Wagen geflohen und hatte Gas gegeben. Angst hatte er gehabt, panische Angst.

Er fürchtete, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren, einen Fehler gemacht zu haben. Nicht wegen der Tat selbst, er stand ja außerhalb der Regeln und Normen, sondern während der Tat. Er versuchte, sich zu erinnern, aber es gelang ihm nur bruchstückhaft. Irgendetwas hatte minutenlang die Kontrolle in seinem Kopf übernommen.

Die Jacke musste er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an- und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen haben, er wusste bis heute nicht, wann. Aber er beruhigte sich damit, dass er anscheinend funktioniert hatte. Unbewusst hatte er dafür gesorgt, nicht erkannt zu werden. Und die Lust, die er empfunden hatte, als er auf diesem warmen, weichen Körper wieder zu sich fand, die wollte er wieder erleben. Er wollte in schmerz- und schockgeweitete Augen starren und aufs Neue diese Macht spüren, die mit nichts zu vergleichen war.

Die lustvolle Macht über Leben und Tod.

Also hatte er begonnen, bewusst zu planen. Und er lernte dazu, mit jedem Mal mehr. Es wurde ihm aber auch mit jeder Wiederholung klarer, in welche Gefahr er sich begab. Er war intelligent genug zu wissen, dass er irgendwann damit aufhören musste. Bald sogar, denn er entfernte sich jedes Mal weiter von sich selbst. Die Sorge, irgendwann nicht mehr zurückfinden zu können, sich endgültig in zwei eigenständige Persönlichkeiten zu spalten, beherrschte zunehmend sein Denken.

Dann war der richtige Zeitpunkt gekommen. Der Moment, Ruhe zu finden und seine Obsessionen wieder allein in seinem Kopf stattfinden zu lassen. Er hatte es sich nicht ausgesucht. Die Verhaftung dieses Narren, der alles auf sich genommen hatte, war ein Geschenk des Himmels an ihn. Ein Wink des Schicksals.

Er rief sich zur Ordnung.

Ja, er würde Schluss machen.

Durchhalten. Dem Drang widerstehen.

Endgültig.

Pfeifend stand er auf und verließ das Zimmer. Auf dem Weg nach draußen fiel sein Blick auf den schweren Eisenring in der Wand neben dem Waschbecken. Kurz flammte in ihm der Wunsch auf, sein Geheimnis mit jemandem zu teilen. Mit jemandem wie der blonden Frau aus Aquileia.

2

Sie konnte es ihm jetzt nicht sagen.

Später. Vielleicht später.

Camilla Benigni hob den Topf mit der Pasta von der Gasflamme und leerte das kochende Wasser in die Spüle. Der Dampf, vor dem sie sonst zurückwich, stieg heiß auf und brannte in ihrem Gesicht. Sofort vermischte er sich mit ihren Tränen.

Immer noch von ihm abgewandt, goss sie etwas Olivenöl auf die Tagliatelle und rührte um. Die Dose mit den Tomatenstücken stand schon offen vor ihr. Schwungvoll kippte sie den Inhalt über die Nudeln. Dann öffnete sie die Kühlschranktür und holte das Päckchen mit dem Parmesan heraus.

»Milli«, knurrte Samuele, »bist du zu faul, den Käse frisch zu reiben?«

Ohne zu antworten, zupfte Camilla kleine Blätter von der Basilikumpflanze und zerrieb sie zwischen den Fingern. Ihre Mutter hatte sie gelehrt, dass man diese Pflanze niemals beschneiden durfte, sie würde dadurch ihr Aroma verlieren. Gedankenverloren verteilte sie das zerfranste Grün auf Pasta, Tomatenstücken und Parmesan.

»Fertig.« Sie drehte sich um.

Samuele saß über die »Gazzetta dello Sport« gebeugt und sah nicht auf, als sie sich dem Tisch näherte. Sie verbiss sich eine Bemerkung, stellte aber das Tablett mit den Tellern und dem Besteck demonstrativ geräuschvoll ab.

Unbeeindruckt streckte Samuele seine Hand nach dem Glas Bier aus, das vor ihm stand, und blätterte um. »Ich habe mich schon gefragt, warum der Tisch nicht gedeckt ist. Reißen hier neue Sitten ein?« Missmutig faltete er die Zeitung zusammen.

Camilla sah ihn vorwurfsvoll an. Er aber betrachtete angestrengt den sich auflösenden Bierschaum im Glas.

Schweigend rollten sie die Pasta auf ihre Gabeln. Bis auf Samueles Schlürfgeräusche, mit denen er die langen, dünnen Nudeln in seinen Mund sog, war nichts zu hören.

»Sami«, begann Camilla schließlich, »lass uns doch bitte reden.«

»Da gibt es nichts mehr zu sagen. Ich ziehe in einer Woche aus. Es ist zu Ende. Akzeptiere es, wie es ist.«

»Ja, aber …«

»Nichts aber«, schnitt er ihr das Wort ab. »Vorbei ist vorbei. Milli und Sami sind Geschichte.«

Camilla legte ihre Gabel neben den Teller und nahm einen Schluck Wasser. Das ohnehin bescheidene Hungergefühl war ihr endgültig abhandengekommen.

»Bist du neuerdings zur Asketin geworden?«

Er stand auf und holte eine weitere Flasche Bier aus dem Kühlschrank.

»Ich trinke im Moment keinen Alkohol.«

Camilla hoffte auf eine nächste Frage, doch er griff nur wieder zur Zeitung. »Es geht mich im Grunde ja nichts mehr an. Trink Wasser, trink Wein. Es ist deine Angelegenheit.«

Der Wasserhahn über der Spüle begann zu tropfen. Aus unerfindlichen Gründen fing er zwischendurch immer wieder an. Das monotone Geräusch machte Camilla nervös.

»Warum wirst du nicht endlich vernünftig, Sami? Wir hatten es gut miteinander. Beide haben wir Arbeit, die Wohnung ist günstig, und wir wollten im nächsten Frühjahr heiraten. Wie kannst du das alles aufgeben? Das alles wegschmeißen, für diese unverschämte Frau. Ich hasse sie.«

»Es geht nicht um sie. Andere haben damit nichts zu tun. Mit dir will ich nicht mehr zusammen sein. Nur das zählt.«

Camilla begann zu weinen. Der kurze Augenblick der Wut war verraucht, übrig blieb Trostlosigkeit. Sie konnte nicht verstehen, dass ihr Lebenstraum in Flammen aufgegangen war. Zerplatzt wie eine Seifenblase, in die ein Kind mutwillig hineingestochen hatte. Einfach so, ohne Vorwarnung.

Eben noch hatten sie beide, Sami und Milli, ernsthaft versucht, ein Baby zu bekommen, oft zweimal am Tag Sex gehabt, sich einen Termin für die Hochzeit überlegt. Und dann war Samuele eines Abends mit rosa Lippenstiftspuren auf seinem hellblauen Hemdkragen nach Hause gekommen.

»Der Klassiker«, hatte Camilla gesagt und gelacht. Sie war sicher gewesen, dass Samuele mitlachen und unmittelbar eine logische Erklärung für die Flecken abgeben würde. Aber er hatte nur schweigend dagesessen und den Schaum vom Rand seines Bierglases geblasen.

Camilla war auf seinen Schoß geklettert, hatte die Arme um seinen Hals gelegt und sich an ihn geschmiegt. Er roch so gut.

Nach Kernseife und Lavendel.

»Duschst du neuerdings bei der Arbeit?«, war ihre immer noch ahnungslose Frage gewesen.

Samuele hatte sich von ihr losgemacht. »Es tut mir leid, Camilla, aber mir ist das ganze Babygetue zu viel. Ich bin dafür noch nicht bereit.«

»Warum sagst du das?« Die plötzliche Angst, von ihm verlassen zu werden, hatte ihr die nächsten Worte diktiert. »Es muss ja nicht gleich sein, wir haben doch alle Zeit der Welt. Lassen wir die Versuche, vergessen wir es für den Moment, aber ich dachte, es macht dir Spaß.« Ihr bemühtes Lächeln war ihr schon bei seinen nächsten Worten wieder entglitten.

Samuele war aufgestanden. »Milli, es gibt da jemanden. Und es ist etwas Ernstes.«

Die Verzweiflung war jetzt noch genauso frisch wie damals, vor vierzehn Tagen, als er ihr seine Liebschaft gebeichtet hatte.

Mit ihrer spontanen Deutung, das Verhältnis mit dieser Frau, die er bei Installationsarbeiten kennengelernt haben wollte, sei sicherlich vorübergehend und er bald wieder ihr, und nur ihr Sami, hatte sie grundlegend falschgelegen. Sie hatte sich etwas vorgemacht. Zwei Wochen lang war sie in einem Ausnahmezustand gewesen, hatte das ganze Gefühls-Potpourri von tiefem Kummer über naive Hoffnung und rasende Wut bis hin zur Verleugnung der Wahrheit durchlebt, um schließlich erkennen zu müssen, dass es ihm bitterernst war.

Samuele wollte sie verlassen.

Allmählich war seine anfängliche Verlegenheit in Ungeduld übergegangen, gerade so, als machte er sie dafür verantwortlich, noch nicht bei dieser anderen eingezogen zu sein.

Gleichzeitig hoffte Camilla umso mehr, je länger sich sein Auszug aus der gemeinsamen Wohnung in Belvedere, jenseits des Dammes von Grado, hinzog, dass doch noch alles gut werden könnte.

Und dann war sie gestern bei ihrer Gynäkologin in Monfalcone gewesen.

»Gratuliere, Signora Benigni«, hatte die Ärztin, die ihren drängenden Wunsch nach einem Baby besser kannte als jeder andere, freudig lächelnd gesagt, »diesmal hat es geklappt. Die Mühen haben sich gelohnt. Sie sind schwanger.«

Camilla waren haltlos die Tränen übers Gesicht gelaufen. Freudentränen, hatte die Ärztin gemeint. Camilla hatte sie in dem Glauben gelassen.

Seither war sie auf der Suche nach dem richtigen Moment. Um ihm zu sagen, dass ihr Wunsch endlich in Erfüllung gegangen war.

Ein Teil von ihr war überzeugt, dass er jetzt bei ihr bleiben würde. Er konnte gar nicht anders, als zu bleiben, denn auch er hatte dieses gemeinsame Kind lange herbeigesehnt.

Es war ihre einzige und vielleicht letzte Chance.

»Ich möchte dir etwas sagen, Sami. Es ist wichtig. Und es hat etwas damit zu tun, dass ich heute Wasser statt Rotwein getrunken habe.« Sie sah ihn erwartungsvoll an, gespannt, wie lange es dauern würde, bis er verstand.

In seinem Gesicht mit den schönen markanten Zügen war nichts als Desinteresse zu erkennen.

Etwas krampfte sich in ihr zusammen. Sie hoffte, dass es nicht der Embryo war, der aufgrund ihres Kummers beschlossen hatte, sie ebenfalls zu verlassen.

»Camilla, es interessiert mich nicht mehr, was und wann du trinkst. Zwischen uns ist alles gesagt.« Er griff zum Glas, nahm einen großen Schluck Bier und rülpste.

Dieses Aufstoßen war für sie noch beleidigender als seine Worte.

Alles war schiefgelaufen.

Für heute Abend hatte sie sich dieses wichtige, ja, entscheidende Gespräch fest vorgenommen und bisher niemandem von ihrer Schwangerschaft erzählt. Und nun wollte Sami nichts davon hören.

Camilla putzte sich umständlich die Nase, schob den Stuhl zurück und räumte das Geschirr auf das Tablett. Teller und Gläser klirrten, als sie es in der Spüle abstellte. Mit der Hand fegte sie ein paar unsichtbare Krümel von der Arbeitsfläche, eine Bewegung, die Paulina, ihre zweijährige Katze, gespannt verfolgte. Immerhin eine, die Notiz von mir nimmt, dachte Camilla und hängte das Wischtuch über den tropfenden Wasserhahn. Dann zog sie ihre wattierte Jacke an und nahm die Handtasche und ihr geblümtes Wolltuch.

»Was soll das jetzt?«, fragte Samuele und ließ die Zeitung sinken.

»Ich fahre zu Mama. Warte nicht auf mich, ich schlafe dort. Du hast also freie Bahn.«

Als sie sein verblüfftes Gesicht sah, keimte wieder eine Spur Hoffnung in ihr auf. Vielleicht würde er zur Besinnung kommen, wenn sie einige Zeit wegblieb, von ihm, von der gemeinsamen Wohnung.

Sie holte ihr Fahrrad aus dem Schuppen und stieg auf.

Jetzt, Ende Oktober, war die Dämmerung bereits früh in die Nacht übergegangen, sie musste das Licht anschalten. Ein scharfer Wind ließ sie frösteln. Sie stopfte ihre Locken unter den Jackenkragen und schlang das Tuch um ihren Hals. Der Weg in die kleine Ortschaft mit dem schönen Namen Viola, in der ihre Mutter wohnte, war etwa sechs Kilometer lang. Sie würde ordentlich in die Pedale treten müssen.

Ehe sie losfuhr, zog Camilla ihr Smartphone aus der Jackentasche und vergewisserte sich, keine WhatsApp-Nachricht von Samuele übersehen zu haben. Enttäuscht öffnete sie die Musik-App, wählte eine Playlist aus und steckte die Kopfhörer in ihre Ohren. Die Musik sollte ihr ein wenig Trost spenden und sie von der Dunkelheit ablenken. Zum Glück war es heute nicht nebelig, wie sonst meistens um diese Zeit.

Sie fuhr hinaus auf die Landstraße, überlegte kurz, sich bei ihrer Mutter anzukündigen, entschied sich aber dagegen.

Die Pinien entlang der Allee, die im Sommer ein schützendes Dach gegen die Sonne bildeten, warfen schwarze Schatten. Camilla fuhr an einigen Äckern vorbei, bis sich rechts neben ihr das Nachtblau der Lagune auftat. Dieser grandiose Anblick berührte sie immer wieder. Grados Lichter leuchteten von der gegenüberliegenden Seite, der schwache Schein begleitete ihren Weg.

Auf Höhe des nahen Campingplatzes wurde die Fahrt holprig. Die knorrigen Wurzeln der Bäume verzweigten sich unter dem Asphalt und warfen mächtige Wellen. Sie hatten schon so manchen Radfahrer zu Fall gebracht, außerdem war der Boden fast vollständig mit den braun gewordenen Nadeln der Pinien bedeckt. Camilla musste achtgeben, nicht bei einer unbedachten Bewegung auf dem glitschigen Belag auszurutschen.

Unzählige Gedanken gingen ihr durch den Kopf.

Bald nachdem sie das Haus verlassen hatte, war ihr endgültig klar geworden, dass Samuele nicht bei ihr bleiben würde. Auch dann nicht, wenn er von dem Kind wüsste. Es war vorbei. Ihre anfängliche Hoffnung, ein paar Tage ohne sie könnten ihren Freund zur Vernunft bringen, hatte sie bereits nach wenigen hundert Metern wieder verloren. Sie war dumm und naiv gewesen. Doch neben dem Schmerz um die bevorstehende Trennung wuchs nun die Gewissheit, das Baby trotzdem behalten zu wollen. Dann werde ich eben eine Alleinerzieherin sein, dachte sie trotzig. Unversehens spross neben dem Kummer ein gutes, ein zufriedenes Gefühl.

Die Weingärten auf beiden Seiten konnte sie nur erahnen, so dunkel war es inzwischen geworden. Nachdem sie ein altes Gehöft passiert hatte, bog sie nach links in Richtung Fiumicello ab. Um sie herum lagen nun Wiesen in mattem Grün, das die satte Farbe des Sommers längst verloren hatte.

In Boscat radelte sie an der kleinen Kirche vorbei. In dieser dunklen Nacht vermittelte sie ihr ein Gefühl der Geborgenheit.

Schmale Kanäle begrenzten jenseits des Ortsrandes die abgeernteten und stoppeligen Felder. Der kühle Wind frischte noch etwas auf. Camilla vergrub ihr Kinn in der Wolle und trat fester in die Pedale. Schwarz glänzte neben ihr das Wasser.

Ganz am Rande ihres Gesichtsfeldes löste sich etwas Dunkles, Unförmiges von den Sträuchern jenseits des Kanals und sprang über einen schmalen Steg auf die Landstraße. Camilla versuchte, dem vermeintlichen Tier auszuweichen, den Zusammenprall zu vermeiden, doch sie wurde von einer kräftigen Klaue gepackt. Im Fallen rammte sie ihren Ellbogen mit Gewalt gegen die Brust ihres Angreifers. Der taumelte und stürzte ebenfalls.

Camilla sprang auf und machte einen Satz in Richtung der Felder. Weg von der drohenden Gefahr, weg vom Kanal, hin zum Haus am Ende des Ackers. Dort wohnte eine ihrer Tanten, die ihr Zuflucht gewähren würde. Hunderte Male war sie als Kind dort gewesen, kannte den Weg blind.

Sie rannte ohne zu zögern los, wagte es nicht, sich umzudrehen, meinte, dadurch wertvolle Sekunden zu verlieren. Längst hatte ihr Unterbewusstsein die erschreckende Botschaft weitergegeben: Es war kein Tier, das da hinter ihr keuchte. Eine menschliche Bestie verfolgte sie.

Als ehemalige Leichtathletin beherrschte sie immer noch den Dreh des richtigen Atmens und der Steigerung der Geschwindigkeit. Sie rannte über Zweige, sprang über Steine und Wurzeln, streifte an Gestrüpp entlang, riss sich Arme und Beine an Verästelungen blutig und hörte, trotz ihrer Schnelligkeit, hinter sich das sich stetig nähernde Atmen ihres Angreifers.

Schneller, schneller. Sie musste sich, musste ihr ungeborenes Kind schützen.

Endlich schälte sich die Silhouette des hell getünchten Hauses aus der Dunkelheit. Ein paar Meter noch, dann war sie in Sicherheit.

»Tante!«, schrie sie. »Josefa! Hilfe! Mach auf!«

Verzweifelt hämmerte Camilla gegen die verschlossene Holztür. Sie wollte nicht glauben, dass kein Schein die Fenster erhellte. Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag in den Magen: Das Haus war verlassen.

Als Camilla sich umwandte, um in den Geräteschuppen zu fliehen, wurde sie grob nach hinten gerissen. Der Geruch nach feuchtem Moder drang in ihre Nase. Dann legte sich eine Hand über ihr Gesicht, nahm ihr die Luft zum Atmen und versperrte ihr die Sicht. Sie spürte, wie sie von starken Armen über den Boden gezerrt wurde, schlug mit den Beinen aus und bekam einen festen, schmerzhaften Stoß in den Rücken.

»Schlampe.«

Sie wurde hochgeworfen, verlor einen Moment die Bodenhaftung und prallte mit dem Gesicht voran auf die Erde. Ein schweres Gewicht legte sich auf ihren Rücken, lähmte ihre Bewegungen. Camilla spürte mit einem Mal keinen Schmerz mehr. Alles war taub. Sie konnte sich dem Unvermeidlichen ergeben, aber …

Das Kind. Ihr Kind!

Die letzten Kräfte mobilisierend, schnellte sie hoch und rammte ihren Hinterkopf in das Gesicht ihres Angreifers, der zurücktaumelte und kurz von ihr abließ.

Camilla sprang auf und rannte. Es war so dunkel, dass sie bis auf den hellen Schatten des Hauses nichts erkennen konnte. Schon vernahm sie wieder den hechelnden Atem ihres Verfolgers. Erneut stürzte er sich auf sie. Gemeinsam gingen sie zu Boden.

Camilla wehrte sich panisch, und als er sie umdrehte und sich an ihrer Jeans zu schaffen machte, gelang es ihr, die linke Hand zu befreien. Aufschreiend stieß sie ihrem Angreifer die Finger ins verhüllte Gesicht und zerrte an dem Schal, der seine Gesichtszüge verbarg. Im entfernt vorbeigleitenden Scheinwerferlicht eines einzelnen Autos erkannte Camilla ihren Angreifer.

»Sie?«

Ein Schlag in ihr Gesicht ließ die Frage zu einem Krächzen werden. Kräftige Hände packten die Enden ihres Wolltuchs und zogen zu.

»Bitte verschonen Sie mich. Ich erwarte ein Kind«, wollte sie rufen, aber es war zu spät.

Dem hätte ich das nie zugetraut, war ihr letzter Gedanke, bevor die silbernen Sterne vor ihren Augen aufhörten zu tanzen und Dunkelheit sie umfing.

3

»Dummer Hund, so lass mich doch weiterschlafen!«

Jedes Mal das gleiche Spiel. Kaum setzte die Dämmerung ein, begann Volpe, sein Cockerspaniel, wie wild zu bellen und um das Bett seines Herrchens zu tanzen. Vielleicht war das der Grund, warum Eusebio Toncars Frau das Schlafzimmer schon längere Zeit nicht mehr mit ihm teilte. Jedenfalls war Eusebio jetzt hellwach und schaute in den hereinbrechenden Tag.

Nach dem Frühstück war die Dunkelheit einem strahlend klaren Herbstmorgen gewichen, und er machte sich gut gelaunt mit Volpe auf die übliche Runde. Erst als er sich weit genug vom Haus entfernt hatte, griff er zu seiner Pfeife und begann, sie zu stopfen. Der Cockerspaniel brauchte seinen Auslauf und Eusebio seine heiligen ungestörten Zeiten.

Genießerisch sog er den ersten Schwall Rauch ein. Der Hund, an Rituale gewöhnt, trottete friedlich neben ihm her.

Eusebio war zu dieser Stunde des Tages mit sich und der Welt zufrieden. Weder seine Frau noch seine Tochter schätzten es, wenn er rauchte. Beide schoben ihren Unwillen auf die Sorge um seine Gesundheit, tatsächlich aber, da machte er sich nichts vor, hassten sie den Gestank des Pfeifenqualms im Haus. So hatte es sich ergeben, dass er sich ausschließlich draußen, in freier Natur, sein Pfeifchen gönnte. Den Hund störte es nicht, der setzte andere Prioritäten. Volpe, der seinem Namen »Fuchs« alle Ehre machte, fahndete mit Begeisterung nach verschrecktem Getier in den Sträuchern und im Gestrüpp neben den Wegen.

Eusebio fand, dass das tintenblaue Wasser in den Kanälen einen schönen Kontrast zum Ockergelb der abgeernteten Felder und der schwarzen Erde der Äcker bildete. Beschwingt beschleunigte er seinen Schritt; dem Hund war es recht.

Heute Abend sollten sie endlich den Freund ihrer Tochter kennenlernen. Eusebio hatte sich immer gewünscht, einmal einen Schwiegersohn zu bekommen, der anständig zupacken konnte. In der Landwirtschaft gab es eine Menge zu tun, und der kleine Weingarten, sein ganzer Stolz, brauchte viel Pflege. Seine Tochter aber hatte zu seinen Ideen gelacht. »Papa, Mario ist IT-Manager in einem großen Konzern in Triest. Mit einem Bauernhof hat er nichts am Hut.«

Dann sollte es eben nicht sein.

»Wir schaffen es auch noch ein Weilchen ohne Hilfe.«

Der Hund, der ihn fragend ansah, schien kurz zu überlegen, was er entgegnen sollte, und wedelte dann bestätigend mit dem Schwanz.

Eusebio mochte den treuherzigen Blick, den sein Volpe ihm manchmal schenkte, kannte aber auch dessen Wutausbrüche. Er war überzeugt, dass diese Gefühlsumschwünge der Fellfarbe des Hundes geschuldet waren. Das Rotgold schien die Cockerwut zu begünstigen. Der neue Tierarzt machte sich darüber zwar lustig, aber Eusebio ließ sich von seiner Meinung nicht abbringen.

Gutmütig hob er das mitgebrachte Stöckchen und warf es einige Meter weit auf den rechts der Straße liegenden Acker. Fast gelangweilt setzte der Hund zum Sprung an und trottete über die dunkle Erde, bis er das Holz erreichte. Gemessenen Schrittes brachte er es zu seinem Herrchen zurück und hob, nach Lob heischend, den Kopf.

Eusebio strich lachend über sein Fell. »Du bist ein guter Kerl«, sagte er an seiner Pfeife paffend.

Er richtete sich auf und drehte sich einmal um die eigene Achse. Ganz genau so mochte er diese Jahreszeit. Im Herbst fiel es ihm leicht, sich immer wieder aufs Neue in die Landschaft zu verlieben. Die Sonnenstrahlen hatten ihre hochsommerliche Kraft verloren, und die Luftfeuchtigkeit und Schwüle, die ihm den Atem nahm, war der erfrischenden und angenehmen Kühle des Oktobers gewichen. Auch auf den Straßen war es ruhiger geworden. Die Touristenschwärme mit ihren Mountainbikes, Motorrädern und Autos hatten die idyllische Lagunenlandschaft längst verlassen und waren bis zum nächsten Frühjahr in den Norden zurückgekehrt.

Weit vor ihm glänzte etwas Unförmiges metallisch neben der alten Landstraße. Schon wieder achtlos abgelegtes Gerümpel, dachte er irritiert. Eben noch hatte er die Reinheit und Ruhe der Wege genossen, hatte sich gefreut, nicht über leere Bierdosen, Weinflaschen und Überreste von schlecht entsorgten Picknicks zu stolpern, und jetzt das. Verstimmt näherte er sich dem vermeintlichen Abfall und erkannte, dass es sich um ein Fahrrad mit verbogenem Lenker handelte.

Hatte es einen Unfall gegeben?

Er stellte das Rad auf und lehnte es an eine Zypresse. Bis auf die Lenkstange schien alles in Ordnung zu sein. Sollte er es zur Polizeistation schieben? Gleich daneben, das wusste er, gab es ein Fundbüro.

Während er überlegte, begann Volpe ungeduldig zu bellen. Der Hund rannte an den Bäumen vorbei und lief über den dahinterliegenden Acker.

»Volpe, bei Fuß, wir machen uns auf den Rückweg.«

Eusebio ließ seinen Blick noch einmal über die herbstlich eingefärbte Landschaft schweifen, dann wandte er sich wieder dem Fahrrad zu. Er würde es nach Hause mitnehmen und von dort auf der Polizeidienststelle in Fiumicello anrufen. Die würden schon wissen, was zu tun war.

Ungeduldig pfiff er nach seinem Hund, der über eine kleine Brücke zu ihm zurückgelaufen kam und an ihm hochsprang. Eusebio machte einen abwehrenden Schritt nach hinten und nahm ihn kurzerhand an die Leine. Volpe wehrte sich erfolglos und zog dann in die Richtung, aus der er eben gekommen war.

Das Rad neben sich herschiebend, ging Eusebio ein Stück, als er im Wasser des Kanals etwas Formloses treiben sah.

»Sitz«, befahl er und trat ans Ufer.

Erschrocken taumelte er zurück. Wie ein nachlässig aufgeklappter Fächer, den jemand im Wasser entsorgt hatte, breiteten sich Haare auf der trüben Oberfläche des Kanals aus.

Eusebio zwang sich dazu, genauer hinzusehen, und wünschte, er hätte es nicht getan.

Einige Strähnen hatten sich im Tamariskengestrüpp verfangen und hielten so einen leblosen menschlichen Körper an Ort und Stelle, der im Wasser sanft vor- und zurückschwang. Der Szenerie wohnte ein Rhythmus inne, der Eusebios Herzschlag zum Stolpern brachte.

Hustend griff er sich an die Brust. Das Telefonat, das er von daheim führen wollte, würde länger dauern, als er gedacht hatte.

4

Die Straßenlaternen erhellten mit ihrem fahlgelben Licht die dürren, entlaubten Baumkronen der Pinien.

Maddalena rekelte sich. Sie stand mit nackten Füßen an einem jener Fenster ihres Hauses, die auf die Fußgängerzone hinausgingen. Kein Mensch war um diese frühe Morgenstunde unterwegs, nicht einmal Laura, das kleine Mädchen, das die Brötchen für Signor Pasquale, den Gradeser Bäcker, austrug. Sogar die Möwen hatten ihre Köpfe noch unter dem Gefieder, kein Geschnatter, kein Geschrei, kein Gezänk war zu hören. Die ungewohnte Stille klang überlaut in Maddalenas Ohren.

Der Sommer in Grado war leider endgültig vorbei. Immer weniger Tage erinnerten mit herrlich wärmenden Sonnenstrahlen daran. Obwohl im rauen Karst aufgewachsen, fror Maddalena ständig. In ihrem Heimatort Santa Croce fegte die Bora wild über die Häuser und ließ selten Behaglichkeit aufkommen. Maddalena hatte sich nie daran gewöhnen können, auch wenn sie mitunter den ewigen Wind genoss.

Gut gelaunt ging sie unter die Dusche. Sie war neugierig auf die Überraschung, von der Franjo gesprochen hatte. Verraten hatte er nichts, nur darauf bestanden, dass sie vor zehn Uhr bei ihm in Dol pri Vogljah sein sollte. Sie hatte sich heute freigenommen, der 28. Oktober war ihr vierunddreißigster Geburtstag.

Ihre Mutter hatte gestern Abend aus Mailand angerufen und sie daran erinnert, gerade so, als könnte Maddalena es vergessen. Mit vorwurfsvollem Unterton hatte sie angemerkt, dass Maddalena bereits eine späte Erstgebärende wäre, sollte sie endlich ein Kind erwarten.

»Zu viel Konjunktiv«, hatte sie ihrer Mutter geantwortet und dabei gelacht. Insgeheim musste sie aber zugeben, dass auch sie an manchen Tagen die biologische Uhr sehr deutlich ticken hörte. Immer öfter fühlte sie so etwas wie Kummer, vielleicht auch einen Hauch Besorgnis darüber, bisher noch keine eigene Familie gegründet zu haben.

Sie hatte einige wenige Freunde gehabt, jedoch nie etwas Ernstes. Dann war Franjo gekommen und mit ihm eine gute, sehr gute Zeit. Eine Zeit, der sie durch ihre Affäre mit Tomaso selbst ein trauriges Ende bereitet hatte. Unausweichlich folgte ein abrupter Cut, kurz vor der geplanten Hochzeit.

Die Monate danach hatte sie sich in die Arbeit geflüchtet, sich in alte Fälle verbissen, und war dankbar für jede Aufgabe gewesen, auch wenn es sich dabei nur um ein weiteres Verbrechen gehandelt hatte. Die Kriminalität hatte sie erfolgreich davon abgehalten, im Kummer um den selbst verschuldeten Verlust des Geliebten zu versinken. Absurd, aber effektiv, wenn sie so darüber nachdachte.

Dann, eines Tages im letzten April, war sie von Mateja, Franjos Mutter, angerufen und zu deren achtzigstem Geburtstag eingeladen worden. Dort waren Franjo und sie erneut aufeinandergetroffen, und der alte Funke sprang sofort über.

»Der abgerissene Strick«, hatte der die deutschen Poeten und vor allem Bertolt Brecht liebende Franjo bei einem ihrer darauffolgenden Treffen deklamiert, »kann wieder geknotet werden, er hält wieder, aber er ist zerrissen. Vielleicht begegnen wir uns wieder, aber da, wo du mich verlassen hast, triffst du mich nicht wieder.«

Maddalena beabsichtigte, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, auch wenn sie sich natürlich darüber im Klaren war, dass es vieles, ziemlich vieles sogar, zwischen ihnen gab, über das sie vorerst besser schwiegen.

Es lief nun wieder seit knapp fünf Monaten. Sein Zitat war eine recht zutreffende Beschreibung dessen, was sich zwischen ihr und Franjo abspielte. An ein Mehr verbot sie sich beharrlich zu denken. Es brauchte eben seine Zeit.

Noch in der Duschkabine rubbelte sie ihre Haut so rosig, dass sie prickelte, und drückte das Wasser aus ihren dunklen Locken, ehe sie sie in Form schüttelte. Luftgetrocknetes Haar mochte Franjo am liebsten.

Kritisch betrachtete sie sich im Spiegel. Ihre Nägel bräuchten wieder einmal eine Generalüberholung, ansonsten war sie mit dem, was sie sah, zufrieden.

Mit immer noch nackten Füßen tappte sie zum Fenster im Schlafzimmer, das den besten Blick auf das Meer bot. Sie hatte entschieden, aus Angelina Marias ehemaligem Wohnraum ihre Schlafstatt zu machen. Hier fühlte sie sich am meisten mit der Natur verbunden.

Der Morgenmantel floss um ihren Körper. Er war aus Seide, besser noch, er war ein Geschenk von Franjo.

Träumerisch stützte Maddalena ihren Kopf auf die Handflächen und beobachte die heranrollende Flut. Graue Wolken hingen über dem Wasser. Nur verschwommen konnte sie die Linie des Horizonts ausmachen, der Himmel war von einem diesigen Rauchblau überzogen. Heute war es nicht nebelig, der Tag versprach schön zu werden.

Ein Lächeln stahl sich auf ihre Lippen.

Franjo.

Seine Versprechungen hatte er mehr als nur eingehalten. Die Innenräume der alten Villa, die Maddalena von Angelina Maria geerbt hatte, waren nicht wiederzuerkennen. Fulvio, der alte Freund ihres verstorbenen Vaters, hatte Franjo entgegen seiner ursprünglichen Absicht, ihr das Haus abzuluchsen, bei der Renovierung tatkräftig unterstützt.

Stolz sah sie sich um. Die Küche war nun das Prunkstück des Hauses. Glänzender Edelstahl, schimmerndes Holz und kühler Marmor. Neben dem Gasherd und den Induktionsflächen das Backrohr auf der Höhe ihres Gesichtes. Alles perfekt angeordnet und bestens durchdacht. Und das für sie, die sie gerade mal Spaghetti alle vongole zustande brachte.

»So viel Küche für so wenig Kochtalent«, hatte sie gemeint, als Franjo ihr die Pläne präsentierte.

»Das wird sich ändern«, versprach Franjo, und Maddalena hatte daran denken müssen, wie sie damals, vor der Hochzeit, überlegt hatten, hier in Grado ein Restaurant für ihn zu eröffnen. Sie hatte eben erst die Stelle als Commissaria angetreten, und es wäre ihr nur schwer möglich gewesen, täglich von Dol pri Vogljah zu ihrer Arbeit zu pendeln.

Nun, es war nichts aus Franjos Ortswechsel geworden, er kochte immer noch oben im Karst, und sie war auf Tomaso reingefallen, weshalb sie schon bald nicht mehr hatte pendeln müssen. Seither hatten sie das Thema einer gemeinsamen Wohnung behutsam gemieden. »Ich bin eben eine Liebe auf Zeit«, war einer dieser lockeren Sprüche zwischen ihnen, der, obwohl leicht dahingesagt, eine gewisse Dosis Bitterkeit nicht verhehlen konnte.

Maddalena seufzte. Sie schlüpfte in Jeans, ein Shirt und den neuen Kaschmirwollpulli aus dem Outlet im Erdgeschoss des Zipser-Hauses direkt nebenan, und band die noch feuchten Locken zu einem losen Chignon am Hinterkopf zusammen. Dann stieg sie in ihre Stiefel und nahm Motorradjacke und Helm vom Garderobenhaken.

Der Moto Guzzi hatte sie längst schon einen festen Platz im Garten vor der Villa gegeben. Wann immer sie daran vorbeiging, streichelte sie liebevoll über dieses letzte chromblitzende Andenken an ihren Vater. Kurz war sie versucht, ihr Handy zu Hause zu lassen, um einen ungestörten Tag mit ihrem Liebsten zu verbringen, doch ihr Verantwortungsbewusstsein siegte. Als Commissaria der Polizeidienststelle musste sie jederzeit erreichbar sein.

Maddalena fuhr gegen den Wind. Sie liebte dieses Gefühl der Freiheit, das sie stets überwältigte, kaum dass sie Grado verlassen hatte. Voller Vorfreude gab sie Gas und preschte eine halbe Stunde später durch die karge Landschaft des Karstes. Beherrscht von den Farben Grau und Braun, wirkte die Gegend um diese Jahreszeit wenig einladend. Ganz im Gegensatz zu den Sommermonaten, in denen sich eine Unzahl von Wanderern zwischen den charakteristischen Dolinen, Steinmäuerchen, Hecken, Bäumen und Sträuchern herumtrieb.

Ihrer Mutter, das wusste sie, war es nicht recht, dass sie die Moto Guzzi aus der Garage des elterlichen Hauses in Santa Croce nach Grado gebracht hatte, sie befürchtete, die Strecke wäre zu gefährlich. Ganz verdenken konnte man es ihr nicht, schließlich war Maddalenas Vater Opfer eines Verkehrsunfalles geworden.

Bei Opicina stoppte Maddalena und blickte auf das Meer. Der Tag war klar, und die Bucht von Triest schien nur wenige Meter entfernt zu sein. Jedes Mal begeisterte sie sich aufs Neue an den wechselnden Schattierungen der See.

Sie stieg wieder auf und fuhr an den schroff aufragenden Felsen von Col vorbei. Als sie wenig später hinter dem alten aufgelassenen Grenzübergang nach Dol pri Vogljah abbog, begann ihr Herz wie wild zu klopfen.

»Maddalena ist da!«, hörte sie Franjos Mutter rufen, kaum dass sie den Helm abgenommen hatte.

Franjo stand knapp hinter dem ewig mürrischen Miroslav auf der Terrasse und sah sie einfach nur an. Maddalena lief auf ihn zu und umarmte ihn stürmisch, ungeachtet der strengen Blicke seines Kellners.

»Alles Gute zum Geburtstag, junge Commissaria.« Mateja lächelte. »Mein Sohn hat etwas Besonderes für dich vorbereitet.«

»Mama«, wies Franjo sie zurecht, »verdirb ihr und mir nicht die Freude.«

Maddalena warf ihm einen neugierigen Blick zu. Er aber schüttelte nur den Kopf und zog sie zu seinem Auto.

»Servus, Srečno, Ciao!«, rief er in Richtung seiner Mutter und des angesichts seines sprachlichen Frohsinns erstaunten Kellners und startete den Motor.

»Du hast gute Laune.« Maddalena streichelte seinen Nacken und wunderte sich über den intensiven Gewürzduft im Inneren des Wagens. »Neues Aftershave?« Sie kitzelte seinen Hals.

»Richtig geraten.« Er nickte, grinste dabei aber breit und deutete auf die Rückbank.

Ein Weidenkorb, der sich als randvoll gefüllter Picknickkoffer entpuppte, stand auf einem rot karierten Tischtuch. Daher also kam der appetitanregende Geruch. Maddalenas Magen begann zu knurren, das Wasser lief ihr im Mund zusammen. Sie hatte, außer einem schnellen Espresso daheim, kein Frühstück gehabt.

Endlich verriet Franjo, dass sie nach Prepotto fuhren. »Dem Dorf bei Pelagio«, präzisierte er, da es eine Unzahl kleiner Ansiedlungen mit demselben Namen gab.

»Und dort picknicken wir im Freien?«, fragte Maddalena fröstelnd, den eiskalten weißen Kalkstein des Karstgebietes vor Augen.

»Im Kofferraum sind Decken und eine Thermounterlage. Wir werden nicht erfrieren – und außerdem«, er zeigte aus dem Fenster, »ist die Sonne eben herausgekommen. Das ist der Grund, weshalb du schon um zehn Uhr bei mir sein solltest. Um die Mittagszeit ist es warm genug, um draußen zu essen. Und der Terrano wird uns von innen wärmen.«

Maddalena wusste, dass Franjo die Weine für sein Gasthaus von Winzern aus der Gegend bezog. Viele der Weinbauern hatten einen, manchmal zwei spezielle Sieger, mit denen sie Preise in Wettbewerben erzielten. Der Terrano aus Prepetto, den sie dabeihatten, war einer davon.

»Das heißt«, mutmaßte sie, »du verbindest das Romantische mit dem Nützlichen.«

»Ertappt. Ich muss eine Lieferung Vitovska bestellen und den Jahrgang prüfen. So haben wir also zum Roten noch einen weißen Schluck.«

»Du willst mich betrunken machen?«

Er nickte heftig und hielt.

Maddalena lachte, zwinkerte ihm übermütig zu und stieg aus dem Wagen. Vor ihnen dehnte sich die karge graubraune Landschaft, die durch die Sonnenstrahlen zum Leuchten gebracht wurde, bis zum Horizont. Sie mochte den Kontrast des rötlichen Lehmbodens zum hellen Kalk. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Farbtöne machte nicht zuletzt die Einzigartigkeit dieser Gegend aus. Unter ihnen spiegelte sich der blaue Himmel im Meer, und sie genossen ein paar Augenblicke der Stille und den weiten Blick über die Bucht von Triest.

»Komm«, sagte Franjo schließlich und schulterte den Picknickkorb. »Kannst du bitte die Decken nehmen. Es ist nicht weit.«

Sie gingen einen sich an Weingärten vorbeischlängelnden Pfad entlang, der so schmal war, dass sie darauf nebeneinander keinen Platz hatten. An einem sonnendurchfluteten Fleck bereiteten sie ihr Picknick vor.

Franjo hatte nicht zu viel versprochen. Abgesehen vom Wein holte er eine Artischocken-Frittata, ein Glas mit Jota-Suppe, Karstschinken, Käse, Pflaumen, einen Laib dunkles, körniges Brot und einen Topf Hühnerleberpastete aus dem Korb. Auch verschiedene Marmeladen, Birnen und frisches Weißbrot kamen zum Vorschein.

Maddalena schlang ihre Arme um Franjos Hals.

»Dein Telefon hat noch gar nicht geläutet«, flüsterte er in ihr Haar. Seine Stimme kitzelte ihr Ohrläppchen. »Oder hast du es zur Feier des Tages daheim gelassen?«

»Ich hatte es mir überlegt. Das geht leider nicht. Aber ich scheine so unbeliebt zu sein, dass mir außer dir, deiner und meiner Mutter und den Kollegen Zoli und Legolas«, sie musste lachen, »niemand gratuliert hat.«

»Heißt denn Arturo Fanetti mittlerweile für alle Legolas?«

»Nein, das ist weiterhin ein Insiderwitz zwischen Zoli und mir, weil er dem Elbenprinzen aus dem Herrn der Ringe so ähnlich sieht.«

Franjo schmunzelte.

Maddalena bemerkte die kleine Flasche Champagner in der Stoffmanschette und die hübschen Gläser erst, als sie das leise Ploppen des Korkens hörte. Franjo hatte an alles gedacht.

»Bevor wir anstoßen, zeige ich dir etwas.«

»Mein Geschenk?«

Er nahm lächelnd ihre Hand und führte sie ins Unterholz neben dem Weg. »Das hier ist der Schaugarten des Winzers. Eine Gedächtnisstätte des Ersten Weltkrieges. Hier verlief ein Teil der Front.«

Die Holztafeln mit den Inschriften waren ihr schon zuvor aufgefallen. Maddalena, der die Historie wenig bedeutete, zuckte innerlich mit den Schultern, hütete sich aber, ihr Desinteresse zu zeigen. Sie wollte Franjos Begeisterung nicht mindern, unterdrückte ein Gähnen und ließ sich von seiner Erzählung und den Sonnenstrahlen berieseln. Dabei überlegte sie, wie angenehm die Ruhe der letzten Wochen auf der Polizeistation gewesen war. Der Commandante hatte Urlaub genommen, befand sich vermutlich auf Wildschweinjagd, und die tägliche Arbeit bestand aus Routine. Lange schon hatte sich die Aufregung wegen des Mordes an einem jungen Mädchen im Mai und der Verhaftung des geistig beeinträchtigten Täters gelegt. Einige Zeit noch hatte Maddalena Zweifel an der Auflösung dieses Falls verspürt, aber das Geständnis des schwerfälligen Mannes war eindeutig gewesen.

»Tesoro, hörst du mir überhaupt zu?«

»Selbstverständlich, Amore«, beeilte sie sich zu sagen und sah ihn betont interessiert an.

»Schwindlerin.« Franjo lachte und zog sie an sich.

Sein Mund fühlte sich warm und vertraut an. Er lehnte sich an einen der Kalkfelsen und musterte sie.

»Maddalena«, sagte er ein wenig atemlos. Er zögerte kurz. »Hier gibt es natürlich entstandene Schießscharten.« Seine Hand wanderte über die Vertiefungen, die durch die Erosionen des Steins entstanden waren.

»Das wolltest du mir also sagen? Los, du Feigling, lass hören, was du wirklich auf dem Herzen hast.«

Sanft machte er sich von ihr los und zog eine kleine Schachtel aus der Tasche seiner Jeans.

»Kein Geschenkpapier, keine Schleife?«, empörte sich Maddalena grinsend.

»Nur Inhalt.«

Mit klopfendem Herzen beobachtete sie, wie er den Deckel aufschnappen ließ. Der Kreis aus Diamanten glitzerte im Sonnenlicht.

»Franjo!«

»Ich weiß, dass ich nicht immer dieser Ansicht war, aber ich glaube, wir haben eine Chance, ganz von vorne zu beginnen.« Seine Stimme war leise und rau. »Ja oder nein?«

Er sah sie ernst an. Bevor Maddalena antworten konnte, begann ihr Handy zu brummen.

»Zoli«, entgegnete sie, »da muss ich abheben.«

Sie sah die Enttäuschung in Franjos Augen und hörte gleichzeitig die aufgeregte Stimme ihres Kollegen.

»Commissaria, Sie müssen kommen. Wir haben eine Leiche.«

Franjos Verbitterung war fast körperlich spürbar. Sie stand wie eine Wand zwischen ihnen.

5

Es wurde spät hell. Um sieben Uhr morgens war es immer noch dunkel. Ginevra Missoni sah aus dem Fenster und seufzte.

Das diffuse Licht machte es ihr nicht leichter, aber so schlimm, sagte sie sich, war das düstere Grau auch wieder nicht. Die Vormittage zeigten sich schließlich seit geraumer Zeit nebelverhangen und regnerisch. Kein großer Unterschied. Sie war fast schon daran gewöhnt, beim täglichen Lauftraining entweder gegen die Dunkelheit oder gegen eine ihr den Atem raubende Nebelwand anzukämpfen.

Nur gestern hatte sich das Wetter zur Abwechslung von seiner besten Seite gezeigt: ein blauer Himmel mit einer unverschämt starken Sonne, die ihre Wangen zum Glühen gebracht hatte. Und das Ende Oktober.