Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hinstorff Verlag

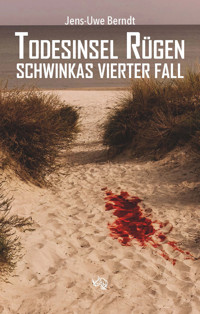

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Im Reich der Finsternis. Rügen kann die Hölle sein. Hauptkommissar Karsten Schwinka versucht in seinem dritten Fall ein als Selbstmord getarntes Verbrechen aufzuklären. Da die Bergener Kripo mit ihren offi ziellen Ermittlungen nicht zum Ziel kam, begibt sich Schwinka undercover in einem abgelegenen Dorf auf Jasmund auf Mörderjagd. Das beschauliche Kaff , in dem scheinbar völlig normale Menschen leben, entpuppt sich bald als Hort bizarrer Leidenschaften und unfassbarer Grausamkeiten. In der Isolation droht Schwinka langsam den Verstand zu verlieren, als ihn nächtliche Erscheinungen plagen. Sein Auftrag verlangt ihm alles ab, und er muss sich schließlich einem Kampf auf Leben und Tod stellen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jens-Uwe Berndt

GRAUSAMES RÜGEN

SCHWINKAS DRITTER FALL

HINSTORFF

Inhalt

Prolog

Ein fremder Mann kam in das Dorf

Zwei Hunde starrten hinauf zum Zimmer

Ein Knochenjesus hing an einem Kreuz

Ein Rabe schrie auf der Dorfkapelle

Geschichten von unheimlichen Männern

Ein alter Mann mit Pfeife saß auf der Bank

Die Dörfler kamen langsam heraus

Ein Schatten schlich sich zum Truck

Der Mann wurde von Ekel erfasst

Eine nette Geste für den Säufer

Auf dem Bild räkelte sich eine dralle Frau

In der Nische biss er sich in den Ärmel

Ein Pferd stürzte und brach sich ein Bein

Ein Schrei schallte durch das Dorf

Das Haar der Frau wirkte wie Heu

Der Abdecker kam mit einem Traktor

Ein einsames Licht im Fenster

Auf der Anhöhe gab es zwei Balken

Da war ein Knarren auf der Treppe

In den Knochen lebte ein Geist

Nebenan stöhnte ein Wesen

Er bohrte seine Finger in die Augen

Im Zimmer lagen zwei Leichensäcke

Der Künstler kauerte auf dem Traktor

Sie kamen aus dem Osten

Epilog

Prolog

»Margarete Zoske, 74 Jahre, Suizid durch Erhängen«

Die Worte waren auf dem Handydisplay schlecht zu lesen. Kriminalhauptmeister Danilo Schobel hatte 14 Seiten aus einem Abschlussbericht abfotografieren und per SMS an seinen Vorgesetzten schicken müssen. Der wollte »mal gucken«, wie er ihm am Telefon gesagt hatte. Doch Schobel kannte seinen Chef mittlerweile ziemlich gut, auch wenn sie noch nicht einmal ein halbes Jahr zusammenarbeiteten: Kriminalhauptkommissar Karsten Schwinka konnte nicht loslassen. Schon gar nicht, wenn auf der Insel jemand auf so tragische Weise ums Leben gekommen war wie die alte Dame in Gratzitz.

Schobel schob die Blätter auf dem Schreibtisch ein klein wenig mehr ins Licht und versuchte, das Schriftbild klarer zu bekommen. Der gelbe Rand des quadratischen Suchers der Telefonkamera zog sich leicht zusammen und suggerierte ihm ein gestochen scharfes Bild. Schobel tippte auf den kreisrunden Auslöser und der interne Blitz des Mobiltelefons leuchtete auf.

›Mist‹, dachte Schobel. ›Viel zu hell.‹

Also noch einmal. Diesmal ohne Blitz. Das ging besser. Wenn der Kripo-Mann das Dokument dann aber auf dem schmalen Sichtfeld mit den Fingern auseinanderzog und dadurch vergrößerte, wirkten die Buchstaben verschwommen. Okay, man konnte es lesen. Aber mit der Zeit taten dabei die Augen weh.

›Ach, Schwinka wird zurechtkommen‹, dachte Schobel weiter und empfand dabei einen Hauch von Trotz. Wenn er sich bemühte, gelassen an die Sache heranzugehen, konnte er nachvollziehen, dass Karsten Schwinka wissen wollte, was sich ereignet hatte. – Und wie sie mit dem Fall umgegangen waren.

Allerdings kränkte ihn diese Art der Kontrolle ein wenig. Erst recht, wo er davon überzeugt war, alles bedacht zu haben.

Es war Anfang November, als zuerst die Sassnitzer Beamten in den Gratzitzer Wald gerufen worden waren. Ein Jäger aus Hagen hatte hier die alte Frau entdeckt, wie sie am Hals aufgehängt an einem Kastanienbaum hing. Niemand zweifelte an der Selbstmordtheorie. Und die Auffindesituation sprach obendrein eine deutliche Sprache.

Schobel blieb misstrauisch. Weniger, weil eine innere Stimme ihn sensibilisierte. Vielmehr dachte er bei jedem Schritt, den er tat, was wohl Schwinka gemacht hätte.

Und als nach ein paar Tagen die Ermittlungen den Suizid mehr und mehr zu bestätigen schienen, war Schobel mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft noch einmal mit zwei Kollegen über das kleine Dorf gekommen, um ein paar Bewohner zu der Toten ein weiteres Mal zu befragen.

Das war die Schwinka-Methode, fand Schobel: nicht lockerlassen, jede Möglichkeit ausloten, auf die Feinheiten achten.

Aber irgendwann gab es einfach keine Feinheiten mehr, weshalb die Ermittlungen nach zwei Wochen mit dem endgültigen Ergebnis ›Selbstmord‹ eingestellt wurden.

Trotzdem ließ sich der Bergener Kripochef ein paar Auszüge aus der Akte in den Urlaub schicken. Unangenehm. Zuallererst für Schobel, der seinen Kollegen wegen der nochmaligen Befragungen der Dörfler schon gehörig auf die Nerven gefallen war.

Unangenehm auch für alle, die an dem Fall gearbeitet hatten, denn Karsten Schwinka unterstellte ihnen mit seiner Nachkontrolle doch automatisch, sie seien nicht gründlich gewesen und hätten womöglich etwas übersehen.

Danilo Schobel scrollte noch einmal die 14 abfotografierten Seiten durch, als wollte er dort Ungereimtheiten entdecken, die Schwinka unwillkürlich auffallen mussten. Aber das war Quatsch. Da war nichts.

Der Kriminalhauptmeister räumte seinen Schreibtisch auf, stellte Aktenordner ins Regal zurück, die schon seit Wochen hier und da herumlagen, klaubte Papier zusammen, das weggeworfen werden konnte und sortierte seine Stifte.

Wieso fuhr er nicht nach Hause? Es war längst Feierabend. War er etwa unsicher?

Wieder spürte er wegen Schwinkas Einmischung Groll in sich aufsteigen. Dabei achtete er den heimgekehrten Rüganer Polizisten. Mehr noch! Manchmal mischte sich geradezu Verehrung in das Gefühl für seinen Chef. Aber Misstrauen tat weh.

***

»Ich weiß nicht«, sagte Nadine Pollwitz, die mit Karsten Schwinka in einen ausgiebigen Urlaub nach Italien gereist war. »Wenn du deinen Leuten noch auf den Keks gehst, obwohl du schon fast vier Wochen Ferien hast, kommt das bestimmt nicht besonders gut an.«

Sie ärgerte sich, dass Schwinka nicht in der Lage war, die Arbeit mal Arbeit sein zu lassen, um sich voll und ganz auf sie zu konzentrieren. Die erste Urlaubswoche hatte sie sich schon mit den beiden Söhnen Oskar und Erik teilen müssen, die ihre Herbstferien beim Vater auf der Insel verbrachten. Danach waren sie sofort nach Italien geflogen. Mailand und Venedig. Traumhaft. Meistens zumindest, denn je länger sie von zu Hause weg waren, desto häufiger redete der Polizist von seiner Arbeit.

»Wir haben nicht einmal mehr eine Woche und kannst nicht warten, bis du wieder in deinem Büro bist?«

Schwinka hatte sich die Fotos auf den Computer geladen und an einem riesigen Tisch aus massivem schwarzen Eichenholz Platz genommen, der den Mittelpunkt des Wohnraums einer Ferienvilla bildete, die das Paar in dem 20 Kilometer südwestlich von Venedig gelegenen Dogaletto gemietet hatte. An diesem Tisch, auf dem sie bei Ankunft sofort übereinander hergefallen waren, las Schwinka jetzt aufmerksam Aufzeichnungen aus dem Bericht über die Auffindesituation, über Befragungen und den körperlichen Zustand der Toten aus Gratzitz.

»Ich habe ein paar Tage darüber nachgedacht, ob ich mir das Zeug schicken lasse«, sagte der Kriminalhauptkommissar. »Am Ende siegte mein Drang, in mir wühlende Fragen beantwortet zu bekommen.«

»Du weißt schon, dass das ein bisschen gaga ist?«

»Schlimmer, Nadine«, lächelte Schwinka und wandte sich seiner Freundin zu, die ausgestreckt auf einem Kanapee lag und ein Buch las. »Ich hatte in meinen Anfangsjahren als junger Polizist einen Kommissariatsleiter, der uns heimlich folgte, wenn wir zur Tatortsicherung oder zu Befragungen rausgefahren sind. Der war vollkommen paranoid. Er versteckte sich sogar auf meinem Weg zur Arbeit hinter Mülltonnen, um zu sehen, ob ich tatsächlich die Dienstzeiten einhielt. Der kannte auch keinen Urlaub, rief ständig im Revier an und ließ sich Lageberichte geben. Tja …«

Schwinka machte eine Pause.

»… jetzt bin ich selbst solch ein Idiot.«

»Noch nicht«, meinte Nadine und sah von ihrem Buch auf. »Aber wenn du so weitermachst, kannst du schnell so ein Typ werden.«

Er fühlte sich unwohl.

Dabei hatte er sich noch unmittelbar vor der Abreise ganz fest vorgenommen, alles Berufliche hinter sich zu lassen. Er hatte auch allen Grund dafür, war es ihm doch gelungen, in einer spektakulär kurzen Zeit den bis dato brutalsten Mörder der Inselgeschichte dingfest zu machen.

Nur drei Tage vor seinem Urlaub war er in Anklam zum Kriminalhauptkommissar befördert worden. Dort erlebte er ein Herzen und Schultergeklopfe. Irgendwie schien jeder bekunden zu wollen, dass er Schwinka kannte.

Komische Rituale.

Zu allem Überfluss zog man seinen internen Widersacher aus dem Polizeihauptrevier ab. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Schwinka begann, die Fähigkeiten des Kommissars Michael Neumann zu schätzen. Dummerweise hatte sich der vom Ehrgeiz zerfressene Polizist doch tatsächlich auf kriminelles Terrain begeben und war im Zuge des jüngsten Falls aufgeflogen. Noch einmal konnte Karsten Schwinka die Verfehlungen des Mannes nicht unter den Teppich kehren. Erst recht nicht, da sie diesmal doch ziemlich schwer wogen.

Jedenfalls war Michael Neumann vom Dienst suspendiert und gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen worden.

Satte sechs Wochen Auszeit hatte sich Schwinka genommen. Alles, was an Urlaubsanspruch und freien Tagen übrig war. Er fühlte sich ausgezerrt, müde und erschüttert. In solch einem Zustand tankt man nicht mal eben auf die Schnelle in 14 Tagen auf.

»Ist es dir mit mir langweilig?«, fragte Nadine in die Stille.

»Nein«, sagte er sanft und wandte sich ihr wieder zu. »Ich bin der Bekloppte, der es einfach nicht auf die Reihe bekommt, dir zu zeigen, wie schön es mit dir ist.«

Das meinte Schwinka ernst. Nach den Anlaufschwierigkeiten der ersten Wochen hatten sie sich zusammengerauft. Sie war glücklich, dass er sich komplett auf sie einließ und sie in seine Pläne einschloss, und er freute sich über ihre Hingabe und Fürsorge.

»Glaub nicht, dass diese Arbeitswut irgendetwas damit zu tun haben könnte, dass du nicht genügen würdest«, sagte Schwinka weiter.

Er setzte sich zu ihr aufs Kanapee, zog sie vorsichtig zu sich hoch und nahm sie in den Arm.

Nadine schmiegte sich an ihn und seufzte.

»Warum misstraust du deinen Kollegen?«

»Mach ich gar nicht.«

»Es sieht aber so aus. Chefs, die unter einem Kontrollzwang leiden, sind unbeliebt.«

Das wurmte ihn. Und er wusste ja, dass es per se nicht die beste Idee gewesen war, sich Auszüge aus den Protokollen zu den Selbstmordermittlungen schicken zu lassen.

»Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich eine 74-jährige Frau einfach so aufhängt«, sagte Schwinka.

»Ist es eine Eingebung oder nur so ein Gefühl.«

»Ein Gefühl.«

***

Winterurlaub in Italien ist speziell. Im Allgemeinen zog es die Deutschen in die Toskana, wenn dort so richtig die Sonne vom Himmel brannte. Aber Schwinka und Nadine hatten bei der Planung wie ein frischverliebtes Pärchen ihre Zweisamkeit in den Mittelpunkt der bevorstehenden freien Wochen gestellt. Da interessierte das Wo kaum. Na ja, vielleicht ein bisschen, denn die hübsche Binzerin mit der rauchigen Stimme stand total auf Italien.

Mit einem Verflossenen hatte sie seinerzeit auf der Halbinsel entspannt – und sich dabei unsterblich in Land und Leute verliebt. Und da Schwinka nach den turbulenten Wochen des Spätsommers den Eindruck hatte, etwas gut machen zu müssen, stimmte er ohne Wenn und Aber dem von Nadine favorisierten Reiseziel zu.

Als sie die historisch anmutende Villa nahe Venedig mit gepackten Koffern verließen, erlebten sie mit sieben Grad Celsius den bis dato kältesten Tag dieses Spätherbstes.

Nadine schüttelte sich, als sie vor die Tür ging. Fröstelnd zog sie den Kopf in den Kragen ihrer seiden glänzenden Steppjacke. Schwinka lächelte. Er fand sieben Grad eigentlich noch ganz angenehm. Aber Frauen sollen Temperaturen prinzipiell um fünf Grad kälter wahrnehmen als Männer. Von daher erlebte Nadine wohl gerade einen Fall der Quecksilbersäule auf den Gefrierpunkt.

Sie stiegen in den Leihwagen, einen VW Passat, und fuhren Richtung Flughafen Venedig-Tessera. Eine halbe Stunde würden sie unterwegs sein. Da war die Maschine, die erst in gut drei Stunden abheben sollte, locker zu erreichen.

Nadine Pollwitz und Karsten Schwinka hatten es in dieser letzten Urlaubswoche vermieden, noch einmal über die dem Kripo-Mann zugeschickten Aktenauszüge zu reden. Beide aus gutem Grund: Nadine wollte die Zweisamkeit mit Schwinka ausgiebig genießen, und der Kriminalhauptkommissar war gedanklich schon längst wieder voll in die Arbeit eingetaucht.

»Nun, etwas gefunden?«, fragte Nadine nach drei Minuten Autofahrt. Jetzt konnte sie, denn Dogaletto war nicht einmal mehr im Rückspiegel zu sehen.

»Tja«, druckste Schwinka herum.

»Also was gefunden. Wäre auch komisch gewesen, wenn nicht.«

Sie gab ihren Worten zwar einen leicht ironischen Unterton, meinte es aber eher freundlich. Denn daraus, dass sie Schwinka für das, was er zu leisten imstande war, bewunderte, machte sie keinen Hehl.

»Tja«, wiederholte er.

»Willst du es mir erzählen?«, fragte Nadine.

»Ich müsste dich mit Polizeigeschwafel nerven, um zu erklären, wieso ich Zweifel habe.«

»Zweifel? Woran? An der Selbstmordtheorie?«

»Ja, genau daran.«

»Oh je, das wird ja wieder Stress.«

»Wieso? … Ach was, warte es erstmal ab …«

»Ich denke dabei ja auch weniger an mich oder uns«, sagte Nadine. Bei ihren Worten berührte sie Schwinka sanft am linken Unterarm. »Ich denke, das gibt Stress auf Arbeit. Die werden dort denken: Da kommt der Wichtigtuer aus dem Urlaub und stellt alles auf den Kopf.«

»Achso? Ich bin also ein Wichtigtuer für dich?«, fragte Schwinka grinsend.

»Du weißt schon, wie ich das meine.«

»Warum sollten die mich in Bergen als Wichtigtuer sehen? Ich mache meinen Job. Und das so gut wie möglich. Das sollten auch jene erkennen, die vielleicht lieber eine ruhigere Kugel schieben würden.«

»Hast du eigentlich schon einen Spitznamen unter deinen Kollegen?«, wechselte Nadine scheinbar das Thema.

»Keine Ahnung. Und wenn, dann erfährt man das eh immer als letzter. – Oder auch gar nicht.«

»Spitznamen sagen viel darüber aus, wie die Untergebenen zu ihrem Vorgesetzten stehen«, sagte Nadine – und machte den nächsten Gedankensprung. »Hattest du als Kind einen?«

»Nein, eigentlich nicht«, entgegnete Schwinka.

»Karsti …«, Nadine lachte. »Man kann nicht einmal deinen Vornamen verniedlichen. Und den Nachnamen auch nicht. Schwinki klingt wie eine Beleidigung.«

»Und du?«

»Dini, Polli, Ralle.« Wieder lachte sie.

Das war ein herzliches Lachen. Es klang in Schwinkas Ohren schön. Fast melodisch. Ihre rauchige Stimme unterstützte diese Wirkung. Nie gackerte Nadine oder kreischte albern auf. Karsten Schwinka durchströmte es. Für einen kurzen Moment war er glücklich.

›Die Dinge geschehen, weil sie geschehen sollen‹, dachte er.

***

Schobel und Schwinka saßen sich gegenüber und schwiegen. Der Kriminalhauptmeister blätterte gebeugt in der Ermittlungsakte zu Margarete Zoskes Selbstmord. Der Bergener Kripochef klopfte kaum hörbar mit den Fingern der rechten Hand einen willkürlichen Rhythmus auf die Tischplatte und beobachtete versonnen die Bewegungen.

»Was soll ich sagen, Karsten«, meinte Schobel. Seine Stimme klang belegt, er räusperte sich.

»Na, nichts«, sagte Schwinka wie beiläufig. »Es gibt hier doch nichts, wofür du dich rechtfertigen müsstest.«

»Ich finde die Dinge derart offensichtlich, dass es mir ein Rätsel ist, weshalb das niemandem aufgefallen ist.«

»Wie viele Leichen hast du schon vom Seil geknüpft?«

»Keine.«

»Da hast du die Antwort.«

»Aber …«

»Wenn ich es recht in Erinnerung habe, gab es mindestens die zurückliegenden 30 Jahre auf ganz Rügen nicht einen Tod durch Erhängen. Weder Selbstmord noch ein Tötungsdelikt.«

»Trotzdem«, beharrte Schobel. »Gleitknoten dorsal, Strangwerkzeug zur Nackenmitte symmetrisch ansteigend, venöser und arterieller Blutfluss unterbunden, tiefe Hautverletzungen an der Halsvorderseite …«

»Schobel, das ist Handbuchwissen und absolut richtig«, unterbrach Schwinka. »Aber sieh dir das Gewicht der Frau an. Sie hatte keine 40 Kilo, war praktisch Haut und Knochen. Wenn sich solch eine zarte Person aufhängt, zerhämmert es ihr nicht auf Schlag Genick und Kehlkopf. Und wenn es passieren sollte, müsste eine so schmächtige Frau eine ganze Zeit an diesem Strick herumzappeln, um erlöst zu werden. Das hat sie aber nicht getan. Und trotzdem, schau selbst!«

Schwinka stand auf, blätterte in der Ermittlungsakte die entsprechende Seite auf und wies mit dem rechten Zeigefinger auf einen Absatz am Ende des Berichts:

»Fraktur des Dens axis – also des Genicks – und eine Schildknorpeloberhörnerfraktur. Das heißt, Margarete Zos-ke ist mit einer Wucht in den Strick gerauscht, als wäre sie dort aus einer Höhe von 30 Metern hineingesprungen. Fazit: Nachdem ihr jemand das Ding um den Hals gelegt hat, wurde ordentlich nachgeholfen. Ein schwerer Klotz hat sie umklammert und an ihr hängend abgewartet, bis sie aufhörte zu zucken.«

»Mein Gott«, stöhnte Schobel. »Das hätte ich wahrhaftig nicht für möglich gehalten. Ich habe mich über die abstruse Mordtheorie mal einen Abend nach dem Dienst mit Diana Chupaski unterhalten. Und wir kamen beide zu dem Schluss, dass es vollkommen unwahrscheinlich ist, dass es nach den beiden schlimmen Verbrechen in diesem Jahr noch ein drittes geben würde.«

»Oh, verlasse dich bloß nicht auf das Gesetz der Serie«, sagte Schwinka und setzte sich wieder auf den Stuhl hinterm Schreibtisch der jungen Kollegin.

Hier hatte sich während seines Urlaubs Kriminalhauptmeisterin Diana Chupaski einquartiert. Der Bergener Kripochef hatte sie im Zuge der Ermittlungen um die Frauenmorde aus dem Erkennungsdienst nach Bergen delegieren lassen. Seit Dezember gehörte sie zum Team. Als Ersatz für Michael Neumann. Diese Personalie hatte Karsten Schwinka ebenfalls aus seinem Urlaub heraus geklärt und war damit bei der 29-Jährigen aus Stralsund offene Türen eingerannt.

»Wie läuft es mit ihr?«, fragte der Kripochef. Wenn Schobel den Namen schon ins Spiel brachte, konnte er ja gleich mal unverbindlich fragen.

»Super«, sagte Schobel. »Fleißiges Mädchen. Und kreativ. Sie arbeitet nicht nur ab, sondern hat ständig irgendwelche Ideen.«

»Sowas können wir gebrauchen.«

Wieder entstand eine kleine Pause, als würden beide Polizisten unterschiedlichen Gedanken nachhängen.

»Wie geht’s weiter?«, fragte Schobel plötzlich nach einer langen Minute.

»Das ist es, was mir Kopfzerbrechen bereitet«, sagte Schwinka. »Bildlich gesprochen sind in Gratzitz alle Spuren zertrampelt – ohne euch nahetreten zu wollen …«

»Nee, nee, ist schon gut.«

»… eine Wiederaufnahme der Ermittlungen bekämen wir zwar durch, aber noch einmal dasselbe Prozedere zu durchlaufen, macht keinen Sinn. Denn immerhin haben wir es hier mit gerade mal zwanzig Leuten zu tun …«

»Fünfzehn«, unterbrach Schobel seinen Chef erneut.

»… mit fünfzehn Leuten zu tun«, blieb Schwinka geduldig. »Wenngleich Hagen im Norden und Promoisel im Süden mit jeweils ungefähr 2,5 Kilometern ziemlich nahe sind. Also könnte man theoretisch die Ermittlungen auf diese Orte ausdehnen.«

»Könnte man«, stieg Schobel auf das Gedankenspiel ein. »Allerdings müsste man dann auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ein völlig Ortsfremder bei der Toten nachgeholfen hat.«

»Das wäre der dritte Schritt gewesen«, sagte Schwinka ohne Vorwurf. »Erst Gratzitz, dann Hagen und Promoisel und schließlich die Insel. Vom Kleinen ins Große sozusagen. Das können wir allerdings jetzt alles vergessen.«

»In dem Dorf war aber auch irgendwie nichts zu holen«, meinte Schobel fast entschuldigend.

»Habe ich gelesen. Vor allem die Piepers scheinen schwierig gewesen zu sein.«

Schwinka lächelte, denn von der dreiköpfigen Familie war nur der ältere Sohn Sigismund bereit gewesen, mit der Polizei zu reden. Brauchbares war dabei nicht herausgekommen. Zum Teil las sich das Vernehmungsprotokoll so, als wüsste der Befragte gar nicht, worum es eigentlich ging.

»Ich setze mich morgen mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung«, sagte er dann. »Eine Idee habe ich schon, dafür brauche ich aber unbedingt das Okay von Dückert.«

»Ooookay«, gab Schobel ein wenig enttäuscht von sich, denn er hätte erwartet, dass Schwinka ihn unmittelbar an seinen Plänen teilhaben lassen würde. Aber der machte keine Anstalten, ihn einzuweihen.

Also lösten sie ihr kleines Treffen etwas umständlich auf. Schobel wortkarg, Schwinka unkonzentriert.

Als sich beide draußen vor dem Polizeirevier voneinander verabschiedeten, schneite es. Das Thermometer zeigte auf der Insel schon seit über einer Woche Temperaturen um die minus zehn Grad. Täglich kamen zur bereits dichten Schneedecke ein paar Zentimeter hinzu. Und laut Wetterbericht sollte es bis Weihnachten noch um Einiges kälter werden.

***

Oberstaatsanwalt Pjotr Dückert freute sich sichtlich, Schwinka wiederzusehen.

»Gut erholt?«, fragte der kleine, immer etwas nervös wirkende Mann mit dem schütteren Haar, als Karsten Schwinka eingetreten war.

»Durchaus«, entgegnete der Rügener Polizist und reichte Dückert die Hand.

Sie hatten beide bei den Störtebeker-Morden im Hochsommer nicht den besten Start erwischt. Vor allem der Oberstaatsanwalt hatte sich quer gestellt. Kompetenzgerangel war es zu Beginn, später traute Dückert dem überall so hochgelobten Rügenheimkehrer nicht recht über den Weg. Aber seit der Sache mit dem Frauenmörder respektierten sich die beiden ungleichen Männer.

»Wie läuft’s bei Ihnen?«, fragte Schwinka aus Höflichkeit. Und bekam prompt eine inhaltsreiche Antwort.

»Sehr gut«, strahlte Dückert. »Wenngleich ich sagen muss, dass Sie mir mit Ihrem spektakulären Fall eine Menge Arbeit eingebrockt haben. Noch heute stehen hier fast täglich Medienvertreter auf der Matte, um die Geschichte des Killers zu hören. Vor einer Woche war sogar ein Fernsehteam hier und hat eine Doku gedreht.«

›Aha‹, dachte Schwinka. ›Das ist genau das Richtige für ihn: Aufmerksamkeit ohne Ende. Und sogar das Fernsehen. Er muss mich eigentlich geradezu lieben.‹

Dückert tänzelte aufgeregt um Schwinka herum, der sich auf einen der Sessel neben der Bürotür gesetzt hatte. Hier befand sich eine lauschige Ecke, in der der Staatsanwalt Gespräche der vertraulicheren Art führte.

»Kaffee, Herr Schwinka?«

»Klar, gern.«

Er nahm den Hörer seines Schreibtischtelefons auf und orderte bei seiner Mitarbeiterin im Vorzimmer ein paar Getränke. Dann gesellte er sich zu seinem Gast.

»Na, was führt Sie zu mir«, fragte Dückert und beugte sich ungelenk zu Schwinka herüber. »Sie werden mir kaum ihre Urlaubsabenteuer erzählen wollen. Geht’s etwa um den Selbstmord?«

Dückert rieb sich die Hände wie Rumpelstilzchen.

Schwinka lächelte.

»Erwischt«, jubelte Dückert und ruckelte mit dem Hintern auf dem breiten Sessel hin und her. »Nach dem Abschlussbericht sind Sie mir immer wieder in den Sinn gekommen. Der hätte da doch bestimmt was ausgekramt, dachte ich.«

»Oberflächlich gehört, klingt das ja ganz nett, was Sie sagen. Aber bitte machen Sie aus mir keinen Krümelkacker, der selbst dann ein Verbrechen wittert, wenn es sich nachweislich nur um einen Parkplatzunfall handelt.«

Es klopfte. Ohne Aufforderung trat Andrea Sißke ein und brachte auf einem Tablett Kaffee, Mineralwasser und Kekse.

»Danke«, sagte Dückert ungeduldig und würdigte seine Vorzimmerdame keines Blickes.

»Verstehen Sie mich bloß nicht falsch, Herr Schwinka«, beeilte sich der Oberstaatsanwalt, das Geäußerte zu relativieren. »Ich schätze … danke Frau Sißke.« Dückert unterbrach sich, nachdem seine Mitarbeiterin alles abgestellt hatte und Anstalten machte, weitere Instruktionen abzuwarten.

»Gern«, sagte sie, deutete einen Knicks an und verließ das Büro. Schwinka hatte die unterwürfige Geste bemerkt und zog seine Schlüsse. Die gehörten aber gerade nicht hierher. Und eigentlich war es ihm auch egal, wie Pjotr Dückert mit seinen Mitarbeitern umging oder was er womöglich mit ihnen hatte.

»Glauben Sie mir«, nahm der Staatsanwalt den Faden wieder auf. »Ich schätze Ihre Art, unkonventionell an Fälle heranzugehen …«

Das war Schwinkas Stichwort. »Wo wir dabei sind«, schnitt er dem Juristen das Wort ab. »Ich brauche Ihr Okay für eine weitere unkonventionelle Herangehensweise.«

»Ich wusste es«, rief Dückert, schlug sich mit der rechten Hand aufs Knie und warf sich im Sessel zurück.

Ein fremder Mann kam in das Dorf

In der Nacht hatte es wieder geschneit. Als wollte die Natur die Landschaft für den nächsten Tag immer wieder aufs Neue in Unschuld hüllen, fiel seit über einer Woche regelmäßig zwei, drei Stunden vor Sonnenaufgang Schnee. Oder besser: bevor es hell wurde. Denn die Sonne zeigte sich nicht. Über den Himmel von Rügen hatte sich ein graues Tuch gelegt, das die Insel abzuschotten schien. Selbst Wind kam kaum noch auf. Das Thermometer schien bei minus zehn Grad eingefroren zu sein.

Karsten Schwinka stapfte durch eine kniehohe Schneedecke den Feldweg nach Gratzitz entlang. Er trug die dunkelblaue Hose eines Ski-Anzugs. Die hielt warm und trocken. Er hatte sie über seine gefütterten Winterschuhe gezogen, sodass der frische Pulverschnee nicht in die Schäfte rutschen konnte.

Unter der grob karierten Baumwolljacke mit eingeknöpftem Fell trug der Mann einen grauen Pulli, dessen Kapuze er sich tief ins Gesicht gezogen hatte.

Schwinka hielt an und blickte hinüber zum Dorf, dessen erste Häuser hinter der eben genommenen Anhöhe aus dem weißen Meer emporstiegen.

Dorf? Eigentlich war es das ja nicht mehr. Als nach 1989 auf der Insel neue Gemeinden gestrickt worden waren, hatten unzählige kleine Orte ihren Status als eigenständige Verwaltungseinheit verloren. Jetzt waren das nur noch Ansammlungen von ein paar Häusern, durch die eine Straße führte, die den alten Namen trug. Das wussten aber nur jene, die dort wohnten, denn eine Ortstafel gab es schon seit 30 Jahren nicht mehr und Straßenschilder hatte niemand in Auftrag gegeben.

Schwinka stapfte weiter. Der Schnee knirschte im stoischen Rhythmus seiner Schritte. Es war das einzige Geräusch, das ihn auf dem Weg nach Gratzitz – oder vielmehr in die Dorfstraße Gratzitz begleitete. Aber so war Winter. Tiefer Winter.

Er wechselte seine Reisetasche aus der linken in die rechte Hand. Denn mit der Zeit wurde die um den Griff geballte Faust kalt. Dabei war sein Gepäck gar nicht so schwer, denn er hatte wenig mit: Unterwäsche, Waschzeug, zwei Pullover, noch eine Jacke, ein paar Hemden und T-Shirts. Vielleicht machten die drei Bücher das Gewicht aus. Das Tablet jedenfalls wog kaum etwas. Aber leider hatte der Polizist seine Handschuhe vergessen. Bei der Kälte äußerst ungünstig.

Ein Taxi hatte Schwinka die Straße Groß Volksitz in Richtung Hagen hinaufgebracht und auf halber Strecke am Abzweig nach Gratzitz abgesetzt. Hier war einfach kein Durchkommen mehr gewesen.

Winterdienst gab es in diesen abgelegenen Gebieten nicht. Weder bei zehn noch zweihundert Zentimetern Schnee. Die Straßen hatten hier oben auf Jasmund keine Bedeutung, verbanden sie doch lediglich kleine Siedlungen, in denen jeweils eine Handvoll Menschen lebte. Die mussten sich selbst helfen. Was sie in der Regel auch taten. Irgendein Bauer fand sich immer, der für die Anwohner wichtige Wege mit einem Traktor freiräumte.

Die Zufahrtsstraße nach Gratzitz dürfte das letzte Mal vor zwei, drei Tagen geschoben worden sein. An den Rändern türmte sich der Schnee schon gut einen Meter auf. Dass Karsten Schwinka allerdings schon wieder so tief einsank, war Zeugnis der momentanen Witterungsverhältnisse. Denn jede Nacht schneite es. Und die Menschen stöhnten, wenn sie morgens aus den Fenstern schauten. Wieder den Zugang zum Haus fegen, wieder das Beräumen der Straße zum Ort organisieren. Und wenn Kinder zur Schule mussten, kamen weitere logistische Herausforderungen hinzu.

Schwinka erreichte die Siedlung. Das erste Haus befand sich rechter Hand und war ein frisch erbautes Eigenheim. Vielleicht 120 Quadratmeter Wohnfläche. Es gehörte der Familie Krüger. Die war vor drei Jahren nach Gratzitz gekommen, hatte sich ein Stück Land gekauft und angefangen zu bauen. Die Krügers drückten den Altersdurchschnitt im Ort enorm: Torsten, 31, war Leiter eines Discounters in Bergen. Seine fünf Jahre jüngere Ehefrau Maja hatte einen Job in der Splash Erlebniswelt in Neddesitz gefunden. Zu ihnen gehörte der vierjährige Sohn Tibor.

Das Haus stand auf einem winzigen Hügel und wirkte einsam. Eher wie eine Wetterstation. Ganz ohne Nebengelass, ohne Garage oder Schuppen. Obwohl ein SUV vor dem Gebäude parkte, schien niemand zu Hause zu sein. Eigentlich nicht ungewöhnlich – gegen 10 Uhr. Nur, wie waren die drei hier rausgekommen?

Fast parallel auf der gegenüberliegenden Straßenseite bildete die etwas heruntergekommene Bleibe des Waldarbeiters Winfried Kauritz einen auffälligen Kontrast zu dem neuen Einfamilienhaus. Seine 56 Lebensjahre hatte er hier in Gratzitz verbracht. Ob der schon mal mit einer Frau zusammenwohnte, wusste Schwinka nicht. Woher auch? Menschen wie Kauritz kamen auf Rügen zur Welt, wurden in irgendein Geburtenregister eingetragen und verschwanden von da an aus der öffentlichen Wahrnehmung. Nicht selten wurde so einer sogar von der deutschen Bürokratie vergessen.

Das Haus von Kauritz war ein dunkelbrauner Quader. Die Mauern sahen feucht aus. In einem Umkreis von gut zehn, fünfzehn Metern ragten Gerätschaften, Stapel und so etwas wie Zaunelemente aus dem Schnee. Vielleicht befand sich rechts hinter dem Katen ja sogar ein kleiner Garten. Aber auch das blieb vorerst unter der kalten weißen Decke verborgen.

Keine zehn Meter weiter fiel Schwinkas Blick auf jenes Haus, in dem bis vor Kurzem noch Margarete Zoske ihr Rentnerdasein gefristet hatte. Es hätte fast unmittelbar an der Straße gestanden, gäbe es da nicht diesen kleinen, circa zwei Meter breiten Vorgarten. Neben der Eingangstür stand eine hölzerne Bank, die vielleicht vor 50 Jahren gezimmert worden war. Sie sah marode aus. Eine knapp 40 Kilogramm schwere Frau dürfte sie aber noch getragen haben.

Jetzt lebte hier Hermann Zoske allein. Er sei krank, hieß es. Kaum in der Lage, sich mit seinen 76 Jahren allein zu versorgen. Laut Ermittlungsakte gab es Nachkommen, die in Wismar zu Hause waren. Ob die allerdings nach der Nachricht der Polizei über das Ableben ihrer Mutter in irgendeiner Weise aktiv geworden waren, wusste niemand.

Zoskes Haus machte ebenso wenig einen einladenden Eindruck, wie die Hütte von Kauritz. Wohl aber konnte man sich durchaus vorstellen, dass es im Inneren einen warmen Ofen oder eine funktionierende Heizung gab. Wogegen es Schwinka beim Anblick des Waldarbeiterhauses schon fröstelte.

20 Meter weiter ging es rechts ab zum Gratzitzer Wald. Der Weg war schmal. Mit einem Traktor kam man noch durch. Gegenverkehr durfte es allerdings nicht geben. Rechts erstreckte sich zwischen Abzweig und Waldrand auf eine Länge von gut 300 Metern das Grundstück der Piepers. Es war mit einem drei Meter hohen engmaschigen Sicherheitszaun komplett eingefriedet. Spitze, nach außen gebogene Stahlstreben machten deutlich, dass Gäste nicht willkommen waren. Es gab nur ein stählernes Zufahrtstor ganz am Ende des Grundstücks. Es war verschlossen.

Auf die Söhne der 72-jährigen Lydia Pieper hatten sich bereits die Ermittlungen von Schobel und seinem Team konzentriert. Ja, das war vorurteilsbehaftet. Allerdings brachten der 56-jährige Sigismund Pieper und sein jüngerer Bruder Krisztoph, von dem man ausging, dass er 15 Jahre jünger war, alle Eigenschaften mit, die man mindestens als merkwürdig bezeichnet. Sie waren ungepflegt, häufig betrunken, dann außerordentlich aggressiv, und sie gingen keiner geregelten Arbeit nach. Und da sie obendrein keine Form von staatlicher Unterstützung erhielten, stellte sich ernsthaft die Frage, wovon das Trio lebte. Die Rente der alten Frau konnte es nicht sein.

Hinter dem großen, zweistöckigen Wohnhaus, das seit seiner Erbauung in den Zwanzigerjahren keine wesentliche Renovierung gesehen hatte, befand sich eine Werkstatt. Zu welchem Zweck: unklar. In der Flucht zu diesem Anbau stand die Scheune. Vor Jahrzehnten war sie noch zum Teil als Stall für ein paar Schweine und Kühe genutzt worden. Und schließlich existierte da noch ein Holzschuppen mit einem schwarzen Anstrich. Dessen Wände standen schief und erweckten den Eindruck, nicht standzuhalten, wenn sich jemand an sie lehnen würde.

Außer zweier Schäferhunde, die über den Hof trotteten und den Fremden aufmerksam beobachteten, regte sich auf dem Gehöft kein Leben. Weil sie nicht wild umhersprangen und sich dabei heiser bellten, sondern einfach nur durchdringlich schauten, wirkten sie besonders bedrohlich

›Hoffentlich haben die nicht irgend ein Schlupfloch im Zaun‹, dachte Schwinka und erstarrte. Im selben Moment seiner Überlegungen hatte er wieder zu den Hunden geschaut, die auf gleicher Höhe mit ihm unmittelbar hinter einem Riss im Stahlgeflecht verharrten. Schwinka wurde es heiß. Vermutlich sonderten seine Poren gerade jenen berühmten Angstschweiß ab, der Hunde angeblich erst richtig aggressiv machen soll.

Die Vierbeiner standen steif, hatten die Ohren aufrecht gestellt und ließen den ihnen unbekannten Mann nicht eine Sekunde aus den Augen. Der vordere Schäferhund senkte plötzlich ruckartig seinen Kopf, als machte er Anstalten, durch die Lücke im Zaun zu kriechen.

Schwinka spannte seine Muskeln an.

Der Hund hob wieder den Kopf – und verfiel erneut in die starre Beobachtungshaltung.

Schwinka stapfte weiter. Er spürte die Blicke der Hunde in seinem Nacken.

Bis zur rettenden Tür des gegenüber dem Pieperschen Anwesen liegenden Hauses waren es noch gut 50 Meter. Mein Gott: 50 Meter. Gefühlt im Moment eine unendliche Strecke. Die Schritte im Pulverschnee wurden immer schwerer. Und keine Menschenseele war zu sehen.

Schwinka versuchte, in einem gleichmäßigen Schreit-Rhythmus die vor ihm liegende Distanz zu überwinden. Alles andere wäre in Richtung der Köter sicher auch das falsche Signal gewesen. Er redete sich ein, verhielte er sich so selbstverständlich wie möglich, könnte er damit die beiden Wächter beeindrucken.

Am Künstlerhaus Waldblick angekommen, drückte er eilig auf einen kleinen weißen Klingelknopf.

›Los! Macht schon!‹, dachte er – der Erlösung so nah. Zwar dauerte es keine 30 Sekunden, bis die Tür in ihren Angeln knarrte, ihm war es jedoch wie eine halbe Ewigkeit vorgekommen.

Als Schwinka die Schwelle überschritt und ins Haus trat, schaute er sich endlich zu den Hunden um. Fast etwas triumphierend. Die beiden stattlichen Tiere standen immer noch reglos und steif hinter ihrer Zaunlücke und starrten Schwinka an.

›Wenn wir jetzt los liefen, würden wir dich immer noch kriegen‹, schienen sie zu denken.

Zwei Hunde starrten hinauf zum Zimmer

»Das ist schon eine merkwürdige Zeit, Urlaub zu machen«, lachte Jura Malneck und stellte Karsten Schwinka eine Tasse mit Kräutertee hin.

»Ach, ich musste einfach mal raus«, gab sich der Gast redselig. »Vielleicht kennen Sie das ja: Täglich zehn, zwölf Stunden Arbeit im Büro, darüber die Ehefrau weggelaufen, mit Burnout krankgeschrieben, und am Ende dankt es einem niemand.«

»Was machen Sie denn«, fragte Malneck, als er auch noch Zucker und Milch mit auf den Tisch schob.

»Versicherungsagentur«, entgegnete Schwinka. »Ich bin da in der Schadensabteilung.«

»Interessant«, log Malneck, denn was war an der Arbeit eines Schadensregulierers schon interessant. Er setzte sich wie selbstverständlich zu seinem Gast.

»Wieso denn nun ausgerechnet Rügen?«

Bei dieser Frage faltete Jura Malneck die Hände und stützte sich auf der Tischplatte mit den Ellenbogen ab.

Er hatte ein offenes Gesicht. Die braunen Augen blickten freundlich. Schon wegen der kleinen Falten in den Ecken, die ihnen einen dauerhaft verschmitzten Ausdruck verliehen. Die Nase zog sich lang bis zu einem gepflegten, schmalen Schnurrbart, der etwas von Salvador Dalí hatte. Vermutlich ein Hinweis auf sein Vorbild, denn Malneck war Maler.

»Ach, wissen Sie … Das ist so was wie eine innere Einkehr. Ich brauche Ruhe. Und da ich von Freunden hörte, dass die auf Rügen zu finden ist, habe ich mich kurzfristig für eine Auszeit auf dieser Insel entschieden.«

»Ruhe werden Sie bei uns haben«, grinste Malneck. »Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, denn es ist bei diesem Wetter schwer, hier herauszukommen. Und wie ich Ihnen ja am Telefon bereits sagte, haben wir hier draußen weder WLAN noch Netz. Ich hoffe, Sie können sich vorstellen, was das bedeutet.«

»So richtig noch nicht«, antwortete Schwinka freundlich. »Aber vielleicht ist das meiner Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung ja zuträglich.«

»Genießen Sie es, Herr Greupner.«

»Danke.«

»Wollen wir kurz das Geschäftliche regeln? Dann haben wir es hinter uns.«

»Sie möchten, dass ich im Vorfeld bezahle …«

»Ja, einfach pro Woche in bar. Das erspart uns unnötigen Zettelkram. Ich muss nichts abrechnen. Und Sie brauchen sich nirgends einzuschreiben.«

»Bin einverstanden …«

»Ich bekomme erst einmal 246 Euro …«

Karsten Schwinka zog das Portemonnaie aus der Innentasche seiner Winterjacke, fingerte gut vorbereitet drei 100-Euro-Scheine daraus hervor und reichte sie seinem Gastgeber.

»Danke«, sagte Malneck, steckte die Scheine in die linke Tasche einer dicken, braunen Cordhose. Aus seiner noch dickeren Filzjacke, die er vor Schwinkas Ankunft vermutlich gerade übergezogen hatte und jetzt immer noch trug, klaubte er den Schlüssel hervor.

»Der ist für die Haustür. Sie nutzen denselben Eingang wie wir und gehen dann draußen über die Diele eine Treppe hinauf in Ihr Zimmer. Wenn Sie Fragen haben … jederzeit. Wenn Sie irgendwo hinwollen, können ich oder meine Frau Ihnen garantiert ein paar Tipps geben.«

»Ich hätte da gleich eine Frage … Wie versorge ich mich, wo es derzeit doch so schwierig ist, die Straßen zu nutzen?«

»Sagen Sie uns einfach, was Sie benötigen, und wir bringen Ihnen etwas mit.«

»Oh, das ist sehr freundlich. Wie kommen Sie eigentlich raus?«

»Je nachdem«, sagte Malneck. »Sie sind doch garantiert den Südlichen Weg heraufgekommen?«

»Wenn das der Name sein soll, dann – ja.«

»Die Dorfstraße geht nördlich raus Richtung Hagen. Das sind bis dort noch rund zwei Kilometer. Diese Strecke ist im Moment auch ziemlich gut beräumt. Da kommen Sie sogar noch mit dem Auto durch.«

»Ich vermute, dass diese Zufahrt auch bei den Taxi-Fahrern bekannt ist?«

»Hahahaha«, lachte Malneck los. »Verzeihung, hahaha, ich möchte Ihnen nicht zu nahetreten. Aber wie sah der Fahrer aus?«

»Klein, untersetzt, Glubschaugen …«

»Das ist Burkhard Golz aus Bergen«, sagte Malneck und griente immer noch. »Der fährt die kuriosesten Strecken, wenn er mit seinen Fahrgästen unterwegs ist. Manchmal lässt er seine Kunden irgendwo in der Walachei raus, nur um sie kilometerweit bis an ihr Ziel laufen zu lassen. Oder er fährt abenteuerliche Umwege, was ihm dann für die Fahrt das Zwei- bis Dreifache an Geld einbringt.«

»Oh, dann hat er mich absichtlich die Schneestraße laufen lassen?«

»Natürlich«, sagte Schwinkas Beherberger mit einem überzeugten Nicken. »Wenn er nicht solch ein grummeliger Sack wäre, würde ich sagen, er hat einen herrlichen Humor. Aber ich glaube, er macht das alles tatsächlich, um die Leute zu ärgern. – Und am Ende … es wird sich niemand darüber aufregen, denn auf Rügen gibt es außer ihm nur noch zwei weitere Taxi-Betriebe. Und die fahren bei solch einem Wetter eher selten. Und bis nach Gratzitz schon mal gleich gar nicht. Es sei denn, Sie zahlen so viel Geld, dass Sie sich dafür schon einen Leihwagen mieten könnten.«

»Der Bergener ging …«

»Dafür hat er halt andere Marotten … Apropos Geld. Den Rest für die Woche lege ich Ihnen in der Diele auf die kleine Anrichte.«

***

Schwinkas Zimmer war rustikal. Wenn er darin umherging, musste er ununterbrochen mit eingezogenem Kopf laufen, wollte er nicht gegen Vorsprünge, Lampen oder Türrahmen stoßen. Sowohl die Decke als auch die Wände waren in sich schief.

Die kleine Wohnung war spartanisch eingerichtet: knarrendes Bett, blauer Kleiderschrank aus Großmutters Zeiten, ein Tisch, zwei weiße Holzstühle, ein Nachtschrank und eine Kommode, darauf ein kleiner Fernseher. An der Wand neben der Tür zum Bad stand eine kompakte Küchenzeile mit Elektroherdplatten. Daneben gab es einen hüfthohen quadratischen Vorratsschrank, auf dem ein Kühlwürfel platziert war.

Das Bad, in dem sich ein erwachsener Mann unmittelbar vor dem Waschbecken bestenfalls einmal um sich selbst drehen konnte, bot als Luxus eine Duschzelle. Die gehörte in der Wohnung zu den neuen Errungenschaften.

Das Alter des Mobiliars sagte aber nichts über den Zustand der Wohnung in ihrer Gesamtheit aus, denn die war picobello sauber und ordentlich. So, als sei sie Teil eines historischen Bauernmuseums und nicht bewohnt.

Schwinka trat ans Fenster, das sich unmittelbar neben dem Kopfende seines Bettes befand, und blickte direkt auf die beiden Schäferhunde, die zu ihm hinaufstarrten.

Er zuckte unwillkürlich zurück, fing sich aber sofort wieder und öffnete die schmale Luke, die in ihren Angeln quietschte.

Eigentlich hätte er es für seine Mission nicht besser treffen können, denn das Piepersche Grundstück lag in voller Schönheit vor ihm ausgebreitet. Linker Hand der Schuppen, geradeaus hatte Schwinka die Frontseite der Scheune im Blick und etwas weiter rechts, wohl so 150 bis 200 Meter, schaute der Polizist auf den Zugang zum Wohnhaus.

Der Hof war die reinste Müllhalde: eine verrostete Pkw-Karosse, mehrere löchrige Stahlfässer, die Kanzel eines Hochsitzes, eine auf die Seite gekippte und demolierte Drehbank, Rohre, Reifen, Bretter … Zwischen dem Schuppen und der Werkstatt, von der Schwinka nur eine Ecke erkannte, lag frisch aufbereitetes Holz. Eine riesige Miete, vielleicht vier Meter hoch. Der davon ausgehende Geruch war ihm schon bei seiner Ankunft in die Nase gestiegen.

Dann war da noch ein Hauklotz, in dem zwei Äxte steckten.

Schwinka hörte das Wiehern von Pferden.

Aha, es gab in diesem Dorf also nicht nur Hunde.

Unten kam Malneck mit einer Fuchsstute um die rechte Ecke des Hauses und führte sie am Zügel bis auf den Weg. Dort schwang es sich auf den sattellosen Rücken des Tieres und trieb es vorsichtig an. Langsam schritt es aus, als wollte es die vom Schnee ausgehende Rutschgefahr testen.

Urplötzlich drehte sich Malneck um und schaute Schwinka an. Die Blicke der beiden Männer trafen sich, und für den Bruchteil einer Sekunde glaubte der Polizist, Misstrauen in den Augen des Künstlers aufblitzen zu sehen.

Aber schon lächelte er wieder. Winkte sogar.

Schwinka winkte zurück und verschwand dann in seiner kleinen Wohnung.

Ein Knochenjesus hing an einem Kreuz

Eine Frau schrie. Sie schrie, als wollte man ihr ans Leben. Oder als entrisse man ihr das Kind. Sie schrie entsetzlich. Irgendwo draußen. Hysterisch und anhaltend.

Schwinka hielt inne. Er hatte gerade seine Tasche ausgepackt, die Bücher auf dem Nachtschrank abgelegt, als diese schrillen Schreie die Stille des Dorfes zerrissen.

Der Polizist würde jetzt sofort hinausstürzen, um zu retten, was zu retten wäre. Doch er, der Herr Greupner aus Jüterbog im Brandenburgischen musste sich verhalten, wie es ein Gast wohl täte. Vorsichtig. Zum Eingreifen blieb immer noch Zeit.

Es war wieder still.

Schwinka atmete nur flach, um Geräusche wahrnehmen zu können. Von draußen kam aber nichts.

Er zog sich seine Jacke an, schlüpfte in die Schuhe und ging die schmale Treppe hinab.

Im Haus regte sich nichts.

Er ging hinaus.

›Scheiß auf die Hunde‹, dachte er. ›So schlimm konnte es mit denen nicht sein, sonst gäbe es in Gratzitz kein Leben mehr. Die hätten hier alles aufgefressen. Außerdem hätte ihn Malneck garantiert gewarnt, wären die Kläffer für den vorbeiflanierenden Spaziergänger gefährlich.‹

Schwinka achtete einfach nicht auf die Wächter hinter dem Zaun mit dem Schlupfloch und ging durch den hohen Schnee bis zur Straßengabelung. Zuerst schaute er die Straße hinunter in jene Richtung, aus der er vor einer Stunde gekommen war. Da war alles wie bei seiner Ankunft: still, weiß, menschenleer.

Die andere Richtung gehörte zu dem von Schwinka noch nicht erschlossenen Terrain. Hier sah er Häuser. Und die Straße, die in ein Waldstück führte. Auf ihr machte er nur die Hufabdrücke des von Malneck gerittenen Pferdes aus. Zumindest bis zur Einfahrt des nächsten linksseitig liegenden Hauses. Denn ab dort war die Straße geräumt. Vermutlich hatte jemand ein schweres Gerät, mit dem er große Mengen Schnee vor sich herschieben konnte.

Ansonsten? Nichts Lebendiges.

Eigenartig. Entweder waren alle Bewohner ausgeflogen. Oder es gehörte hier zum guten Ton, dass ab und zu mal jemand wie in Todesangst schrie.

Schwinka drehte sich langsam um die eigene Achse, sah mal in südliche Richtung, ließ seine Blicke über die Häuser wandern, fixierte die Straße Richtung Norden und beobachtete den Weg zum Gratzitzer Wald.

Und wieder ein Schrei.

Kurz, eindringlich, verzweifelt.

Hier mitten in diesem toten Dorf. Das war grauenvoll.

Die Stimme war aus nördlicher Richtung gekommen, also setzte sich Schwika in Bewegung.

***

Aha, das Ferienhaus. Der Kriminalhauptkommissar hatte die Dorfkarte, die er sich von Schobel hatte erläutern lassen, deutlich vor Augen. Auch wusste er genau, wer wo zu Hause war. Das Ferienhaus gehörte zu Horatio Hussbach. Genau wie seine Vermieter ein Zuzug aus Westdeutschland. Und ebenso ein Künstler. Aber ganz offensichtlich von praktischer Natur. Denn der Endvierziger verdiente seinen Lebensunterhalt nicht etwa nur mit Kunst, sondern hatte sich auf sein Grundstück ein modernes Haus hinstellen lassen, das er für gutes Geld an Urlauber vermietete. Von Ostern bis weit in den November hinein sollte es immer ausgebucht sein. Hatte Hussbach zumindest bei den Befragungen erzählt.

Zwischen der Ferienhütte – sie hatte eine Grundfläche von gut 50 Quadratmetern – und dem pompösen Wohnhaus mit Atelier lagen knapp 20 Meter. Hier stand der kleine Traktor mit dem Schiebeschild. Und ein altes Motorrad, sehr gepflegt. An den Reifen Schneeketten.

Schwinka betrat das Grundstück und schaute sich die Maschine an. Eine RT.

Der Polizist inspizierte den Hof. Im Atelieranbau des reetgedeckten Bauernhauses brannte Licht. Schwinka trat näher. Es war nichts zu hören. Er schaute durch das milchige Glas des Fensters. Am Tisch schien jemand zu sitzen.

Schwinka klopfte, horchte und trat ein.

»Habe ich herein gesagt?«, grummelte der Mann, der mit dem Rücken zur Tür saß und gebeugt an etwas arbeitete.

»Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber ich dachte, gehört zu haben, dass jemand ›herein‹ rief«, sagte Schwinka höflich.

Der Mann drehte sich um.

»Nanu, wer sind Sie denn? Verzeihen Sie meine schroffe Art. Aber ich dachte, Sie seien jemand anderes.«

»Kein Problem«, sagte Schwinka. »Ich hätte hier ja auch nicht reinplatzen müssen. Ich bin im Dorf nur zu Gast. Aber ich war in Sorge. Haben Sie nicht auch diesen Schrei gehört?«

»Einen Schrei? Wissen Sie, wenn ich arbeite, bin ich jedes Mal so vertieft in das, was ich tue, dass ich von außen nichts an mich heranlasse.«

»Es war aber wirklich sehr laut und verzweifelt.«

»Mag da was passiert sein? Ich habe jedenfalls nichts gehört.«

»Nun, ich wollte nicht stören«, sagte der Eindringling und schickte sich an, wieder zu gehen. Als der Mann im Atelier ihn zurückhielt.

»Bleiben Sie ruhig«, sagte er. »Sie können sich gern bei mir umschauen. Das, was ich mache, ist auf der Insel einzigartig.«

Das wusste Schwinka natürlich. Und es war nicht nur einzigartig, sondern auch selten bizarr. Hussbach fertigte nämlich aus Knochen, Geweihen, Schädelresten und Fellen religiöse Skulpturen an. Ein Knochenjesus an einem Geweihkreuz zum Beispiel. Oder eine Kapelle mit Altar in einem Totenschädel. Das gehörte dann aber schon zu den Kunstwerken größeren Ausmaßes, denn der Bildhauer arbeitete sehr filigran und präzise. So kamen die vier Sargträger aus Knochen, die eine Kiste inklusive Toten trugen, auf gerade Mal zehn Zentimeter in der Länge.

»Von Rügen kommen erstaunliche Dinge«, sagte Schwinka, während er die Regale entlangging und jede Skulptur eingehend betrachtete.

»Na ja, wie man’s nimmt«, entgegnete Hussbach. »Wir haben hier mittlerweile eine wahre Künstlerflut. Die meisten machen irgendeinen maritimen Schnickschnack, der sich gut verkauft und oberflächlich betrachtet auch ganz hübsch ist. Ideen stecken da aber meist nicht drin. Und häufig ist es mehr Handwerk als Kunst.«

»Wer kauft Ihre Sachen denn?«, fragte Schwinka.

»Gehen Sie mal auf meine Seite.« Der Bildhauer fingerte eine Visitenkarte aus seiner schwarzen Zimmermannsweste. »Hier steht’s drauf: horatio-hussbach-inselkunst.com. Da können Sie dann mal nachlesen, wer da alles schon bei mir eingekauft hat und wie man den künstlerischen Gehalt meiner Arbeiten bewertet.«

»Horatio Hussbach also – das ist aber ein außergewöhnlicher Name.«