ZUM BUCH

Bei den Leos wurde viel gestritten. Aber es ging selten

um Persönliches, meistens um Politik, um die Gesellschaft, um die große

Sache. Gerhard, der Großvater, jüdischer Résistance-Kämpfer, Spion,

Journalist, ist ein autoritärer Vertreter der Macht. Seine

Lieblingstochter Anne heiratet Wolf, den Künstler, der mit grün gefärbten

Haaren durch die Gegend läuft und die DDR zum Verbrecherstaat erklärt.

Anne, die mit siebzehn in die Partei eingetreten ist, versucht, ihren

rebellischen Mann zu lieben, ohne den stalinistischen Vater zu verraten.

Maxim wächst als Kind hinein in diese Konflikte, die immer heftiger

werden. Er erlebt einen schreienden Vater, eine Mutter, die heimlich in

der Küche weint, und einen Großvater, der für ihn ein Fremder wird.

Achtzehn Jahre nach dem Mauerfall kehrt Maxim Leo in Gedanken in die DDR

zurück. Er beschreibt, warum diese Familie und dieser Staat gescheitert

sind.

»Die einfühlsame Chronik dreier Generationen zwischen euphorischer

Hoffnung, Desillusionierung und Verzweiflung.« The New York Times

»Dieses Buch hilft uns, Deutschland besser zu sehen und zu verstehen.« Le Monde

ZUM AUTOR

Maxim Leo wurde 1970 in Ostberlin geboren. Er studierte

Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin und am Institut

d’Études Politiques de Paris. Als Journalist arbeitete er u. a. für die

Berliner Zeitung. 2002 war er für den

Egon-Erwin-Kisch-Preis nominiert, im selben Jahr erhielt er den

Deutsch-Französischen Journalistenpreis und 2006 wurde er mit dem

Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. Für Haltet euer Herz bereit bekam er

den Europäischen Buchpreis. Neben seinen Bestsellern über sprechende Männer und Alterspubertierende, die er mit Jochen Gutsch zusammen schreibt, schreibt er auch

Kriminalromane und Drehbücher für den Tatort

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Alle Rechte vorbehalten© Karl Blessing Verlag, München 2009,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenMünchen – Zürich, Christian Otto Layout und Herstellung: Ursula MaennerISBN 978-3-641-02786-5V004

www.blessing-verlag.de

Inhaltsverzeichnis

Prolog

1. Der Laden

2. Geheimnisse

3. Überzeugungen

4. Anklagen

5. Straßenkinder

6. Halbstarke

7. Spuren

8. Bühnenbilder

9. Warnungen

10. Misshandlungen

11. Feindschaften

12. Sieger

13. Spielsachen

14. Aufzeichnungen

15. Schmerzen

16. Entfremdungen

17. Zusammenstöße

18. Kleinigkeiten

19. Zwischenrufe

20. Begleiter

21. Glaubensbekenntnisse

22. Frühlingsgefühle

23. Sprechchöre

Epilog

Copyright

Prolog

Als ich das Krankenzimmer betrat, lachte Gerhard. Er sagte etwas. Seltsame, kehlige Worte kamen aus seinem Mund. Dann lachte er wieder. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Großvater sich je so gefreut hat, mich zu sehen. Der Arzt erklärte mir, der Schlaganfall habe das Sprachzentrum in Gerhards Gehirn geschädigt. Er könne jetzt nur noch Gefühle äußern. Das Rationale aber sei blockiert. Ich dachte daran, dass es bisher immer genau umgekehrt war.

Gerhard redete auf mich ein. Ich tat so, als würde ich etwas verstehen. Irgendwann sagte ich ihm, dass ich leider gar nichts verstehe. Gerhard nickte traurig. Vielleicht hatte er gehofft, ich könnte ihn aus der Sprachlosigkeit befreien. So wie ich ihm früher manchmal aus der Gefühlsstarre geholfen hatte. Mit einem Witz oder einer frechen Bemerkung, die seine Autorität erschütterte. Ich war der Familienclown, dem man keine böse Absicht unterstellte. Ich konnte dem Helden der Familie zu nahetreten, dem Mann, dem sonst niemand widersprach.

Durch das Fenster des Krankenzimmers schien ein klares Frühlingslicht. Gerhards Gesicht war schlaff und leer. Wir schwiegen. Ich hätte mich jetzt gern mit ihm unterhalten. Ich meine richtig unterhalten. Meistens war es so, dass Gespräche mit Gerhard nach spätestens zehn Minuten zu Monologen über seine letzten Erfolge wurden. Er sprach von Büchern, die er gerade schrieb, von Vorträgen, die er gehalten hatte, von Zeitungsartikeln, die über ihn berichteten. Ich habe ein paar Mal versucht, mehr von ihm zu erfahren. Mehr als die Geschichten, die alle kannten. Aber er wollte nicht. Es kann sein, dass er Angst davor hatte, sich zu nahezukommen. Dass er sich daran gewöhnt hatte, ein Denkmal zu sein.

Jetzt war es zu spät. Dieser Mann, dem die Sprache immer das Wichtigste war, ist sprachlos geworden. Ich kann ihn nicht mehr befragen. Niemand kann das mehr. Er wird seine Geheimnisse behalten.

Gerhard war schon ein Held, bevor er erwachsen wurde. Als Siebzehnjähriger hat er in der französischen Résistance gekämpft, wurde von der SS gefoltert und von Partisanen befreit. Nach dem Krieg kam er als Sieger nach Deutschland zurück und baute die DDR auf, diesen Staat, in dem alles besser werden sollte. Er wurde ein wichtiger Journalist, ein Teil der neuen Macht. Man brauchte damals Leute wie ihn. Männer, die im Krieg alles richtig gemacht hatten, auf die man sich berufen konnte, wenn man erklären wollte, warum es diesen antifaschistischen Staat geben musste. Sie haben ihn in Schulen und Universitäten geschickt. Immer wieder hat er von seinem Kampf gegen Hitler erzählt, von der Folter, vom Sieg.

Mit diesen Geschichten bin ich groß geworden. Ich war stolz darauf, zu dieser Familie zu gehören, zu diesem Großvater. Ich wusste, dass Gerhard mal eine Pistole gehabt hat und mit Sprengstoff umgehen konnte. Wenn ich meine Großeltern in Friedrichshagen besuchte, gab es Apfelkuchen und Fruchtsalat. Immer wieder bat ich Gerhard, von früher zu erzählen. Gerhard erzählte von Furcht einflößenden Nazis und mutigen Partisanen. Manchmal sprang er auf und spielte eine Szene mit verteilten Rollen vor. Wenn Gerhard einen Nazi spielte, verzog er sein Gesicht zu einer Grimasse und sprach mit tiefer, gurgelnder Stimme. Nach der Vorstellung spendierte er mir meistens eine Milka-Schokolade. Noch heute muss ich an die Monster-Nazis denken, wenn ich Milka-Schokolade esse.

In Anwesenheit von Erwachsenen war Gerhard nicht so lustig. Er duldete es nicht, wenn jemand aus der Familie »herumpolitisiert«, wie er sagte. Eigentlich politisierten alle, die nicht so wie Gerhard an die DDR glaubten, irgendwie herum. Der Schlimmste war Wolf, mein Vater, der nicht mal in der Partei war, aber Gerhards Lieblingstochter Anne, meine Mutter, geheiratet hatte. Es gab viel Streit, und meistens ging es um Dinge, die ich erst später wirklich verstanden habe. Um den Staat, um die Gesellschaft, um die Sache, wie es immer hieß. Unsere Familie war wie eine kleine DDR. Hier fanden die Kämpfe statt, die sonst nicht stattfinden durften. Hier traf die Ideologie auf das Leben. Die ganzen Jahre über tobte dieser Kampf. Er war der Grund dafür, dass mein Vater zu Hause herumschrie, dass meine Mutter heimlich in der Küche weinte, dass Gerhard für mich ein Fremder wurde.

Gerhard und ich saßen noch eine Weile zusammen an diesem Frühlingstag in diesem Krankenzimmer, in dem es nach Kantinenessen und Desinfektionsmitteln roch. Draußen wurde es langsam dunkel. Gerhard war in sich versunken. Sein Körper war da, aber er schien woanders zu sein. Es klingt vielleicht seltsam, aber ich hatte das Gefühl, als ob die DDR erst in diesem Moment wirklich zu Ende war. Achtzehn Jahre nach dem Mauerfall ist der strenge Held verschwunden. Vor mir saß ein hilfloser, liebenswerter Mann. Ein Großvater. Beim Abschied nahmen wir uns in die Arme, das hatten wir, glaube ich, noch nie getan. Ich lief über den langen Klinikflur und fühlte mich traurig und beschwingt zugleich.

An diesem Tag habe ich mir zum ersten Mal gewünscht, noch mal in die DDR zurückkehren zu können. Um zu begreifen, was damals eigentlich passiert ist. Mit meinem Großvater, mit meinen Eltern, mit mir. Was hat uns auseinandergetrieben? Was war denn so wichtig, dass es uns bis heute zu Fremden macht? Die DDR ist nun schon lange tot, aber in meiner Familie ist sie noch ziemlich lebendig. Wie ein Geist, der keine Ruhe findet. Irgendwann, als alles vorbei war, wurde nicht mehr über die Kämpfe von damals gesprochen. Vielleicht haben wir gehofft, dass sich die Dinge von alleine regeln, dass die neue Zeit die alten Wunden heilt.

Es hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich bin in Archive gegangen, habe in Schränken und Kisten gekramt, ich habe alte Fotos und Briefe gefunden, ein längst vergessenes Tagebuch, geheime Akten. Ich habe meine Familie befragt, einen nach dem anderen, tagelang, wochenlang. Ich habe Fragen gestellt, an die ich mich normalerweise nie herangetraut hätte. Ich durfte das, weil ich ja jetzt ein Familienforscher war. Und auf einmal war unsere kleine DDR wieder da, so als hätte sie darauf gewartet, noch einmal hervorzutreten, sich von allen Seiten zu zeigen, ein paar Sachen richtigzustellen und vielleicht etwas von dem Zorn und der Trauer zu verlieren, die immer noch da waren.

Auf dieser Reise in die Vergangenheit habe ich Gerhard, Anne und Wolf neu kennen gelernt. Und ich habe Werner entdeckt, meinen anderen Großvater, den ich bis dahin kaum gekannt habe. Ich glaube es ist etwas in Gang gekommen nach diesem Tag bei Gerhard im Krankenhaus. Ein sprachloser Mann hat uns zum Sprechen gebracht.

1. Der Laden

In meiner Familie bin ich der Spießer. Das liegt vor allem daran, dass meine Eltern nie Spießer waren. Als ich zehn war, ist mein Vater mit abwechselnd grün oder blau gefärbten Haaren und einer selbst bemalten Lederjacke herumgelaufen. Er hat gebellt, wenn er kleine Kinder oder schöne Frauen auf der Straße sah. Meine Mutter trug am liebsten eine sowjetische Fliegerkappe und einen Mantel, den mein Vater mit schwarzer Tusche besprüht hatte. Die beiden sahen immer so aus, als wären sie gerade von irgendeiner Theaterbühne heruntergestiegen und wären nur kurz zu Besuch im richtigen Leben. Meine Kumpels fanden meine Eltern lässig und hielten mich für einen glücklichen Menschen. Aber ich fand sie peinlich und wünschte mir nichts mehr, als dass sie eines Tages so normal sein könnten wie all die anderen Eltern, die ich kannte. Am liebsten so wie die von Sven, meinem besten Freund. Svens Vater hatte eine Glatze und einen kleinen Bauch, Sven durfte ihn Papa nennen und mit ihm zusammen am Wochenende das Auto waschen. Mein Vater hieß nicht Papa sondern Wolf. Meine Mutter sollte ich Anne nennen, obwohl sie eigentlich Annette heißt. Unser Auto, ein grauer Trabant, wurde nur selten gewaschen, weil Wolf fand, es habe keinen Sinn, ein graues Auto zu putzen. Außerdem hatte er gelb-schwarze Kreise auf die Kotflügel gemalt, damit man uns schon von Weitem sehen konnte. Manche Leute dachten, es wäre ein Blindenauto.

Svens Eltern hatten einen Farbfernseher, eine Polstergarnitur und eine Schrankwand. Bei uns im Wohnzimmer gab es nur Bücherregale und eine Sitzecke, die Wolf aus Teilen einer barocken Schlafzimmergarnitur zusammengeschraubt hatte. Man saß dort ziemlich hart, weil Wolf meinte, man müsse es nicht gemütlich haben, wenn man sich etwas zu sagen hat. Einmal habe ich einen Plan unserer Wohnung gezeichnet, so wie ich sie gerne gehabt hätte. Eine Wohnung mit Polstergarnitur, Farbfernseher und Schrankwand. Wolf lachte mich aus, als er das sah, weil die Polizistenfamilie, die vorher in der Wohnung gelebt hatte, genau so eingerichtet gewesen war wie auf meinem Plan. Er erklärte mir, es sei dumm und manchmal sogar gefährlich, immer das zu machen, was alle machten, weil man dann ja gar nicht selbst leben müsste. Ich weiß nicht, ob ich damals verstanden habe, was er damit meinte.

Jedenfalls hatte ich von Anfang an gar keine andere Wahl, als ein vernünftiger, ordentlicher Mensch zu werden. Mit vierzehn bügelte ich meine Hemden, mit siebzehn trug ich ein Jackett und versuchte hochdeutsch zu sprechen. Das war die einzig mögliche Form, gegen meine Eltern aufzubegehren. Sie sind schuld daran, dass ich ein braver, gut angezogener Revolutionär geworden bin. Mit vierundzwanzig hatte ich meinen ersten Job, mit achtundzwanzig war ich verheiratet, mit dreißig kam das erste Kind. Mit zweiunddreißig die Eigentumswohnung. Ich bin ein Mann, der früh erwachsen werden musste.

Wenn ich auf meinem Balkon stehe und mich über die Brüstung beuge, kann ich den Laden sehen, in dem ich geboren wurde. Der Laden ist nur zwei Häuser entfernt, rechts unten an der Ecke. Man könnte sagen, dass ich mich nicht besonders viel bewegt habe in meinem Leben. Dreißig Meter in achtunddreißig Jahren. Ich habe keine Erinnerung an den Laden, wir sind weggezogen als ich ein Jahr alt war. Wolf sagt, sie hätten mich als Baby oft im Kinderwagen auf die Straße gestellt, weil die Luft im Laden so feucht war. Der Laden war Wolfs erste eigene Wohnung. Lippehner Straße 26, Berlin-Prenzlauer Berg. Vorn hatte er sein Atelier, hinten zum Hof gab es ein dunkles Berliner Zimmer und eine kleine Küche. Der Winter 1969, in dem sich Wolf und Anne kennenlernten, muss ziemlich hart gewesen sein. In der Straße lag der Schnee einen Meter hoch und im Zahnputzbecher war morgens Eis. Als Anne zum ersten Mal zu Besuch kam, hatte Wolf den Ofen im Schlafzimmer geheizt und auf die Bettdecke eine Mokkabohne gelegt, wie im Hotel. Weil der Rest der Wohnung kalt war, sind sie ziemlich schnell im Bett gelandet. Zwei Monate später war Anne schwanger. Sie sagt immer, ich sei ein Unfall gewesen. Und so wie sie es sagt, klingt es mehr nach Tschernobyl als nach Glück. Es kann sein, dass sie noch ein bisschen Zeit gebraucht hätten zu zweit.

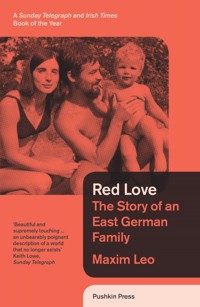

Anne, Wolf und Maxim im Sommer 1971 in Basdorf

Heute ist in dem Laden ein Ingenieurbüro. Immer, wenn ich vorbeigehe, sitzt ein Mann mit grauen Haaren reglos am Schreibtisch. Man sieht nur seinen Kopf und seine Füße, weil das große Ladenfenster in der Mitte einen breiten Milchglasstreifen hat. Manchmal denke ich, dass der Mann eine Attrappe ist. Ein Ingenieur ohne Unterleib. Vielleicht habe ich mich deshalb nicht getraut zu fragen, ob ich mir den Laden mal anschauen darf.

Im Nachbarhaus gab es früher eine Fleischerei. Die Fleischermamsell hat meinem Vater Pakete mit Schweinebratenkruste zugesteckt, weil sie wusste, dass er kein Geld für so was hatte. Ein adeliger Jurist aus Süddeutschland, der das Haus vor ein paar Jahren gekauft hat, spielt jetzt manchmal Saxofon in dem leeren Raum, in dem noch die Fliesen von damals hängen.

Schräg gegenüber war ein Seifenladen, dessen Chefin genau registrierte, welche Frauen bei Wolf ein und aus gingen und die ihn zuweilen deswegen zur Rede stellte. Heute gibt es dort ein Designbüro, das von einer Amerikanerin geführt wird, die eine asymmetrisch geschnittene Ponyfrisur trägt und laut Opernmusik hört.

Auf den Fotos, die Wolf damals von der Straße gemacht hat, sieht man graue, kaputte Häuserwände und Bordsteine ohne parkende Autos. Vor dem Laden steht Wolfs Motorroller. Alles wirkt leer, verlassen. Heute ist die Straße ein Traum in Pastell. Blattgold glänzt von Stuckfassaden, und ein Parkplatz ist schwer zu bekommen. In den Wohnungen leben Paare, die Ende dreißig sind, sich aber eher wie Ende zwanzig fühlen. Es sind Männer mit teuren Sonnenbrillen und Frauen, die über ihren kurzen Röcken Trainingsjacken tragen. Sie schieben Kinderwagen mit Sportbereifung vor sich her, kaufen ihr Fleisch beim Biometzger und verströmen dieses etwas anstrengende Gefühl völliger Unangestrengtheit. Hier lebe ich, und ehrlich gesagt passe ich ziemlich gut dazu.

Das findet Wolf auch, der sich manchmal über mich lustig macht, weil ich so viele Dinge brauche, um glücklich zu sein. Weil ich jetzt zu den anderen gehöre. Zu den Westlern. Er wundert sich, was aus seinem Sohn und aus seiner Straße geworden ist.

Ich selbst wundere mich ja auch. Ich weiß nicht, wie das alles passiert ist, wie der Ostler aus mir verschwunden ist. Wie ich Westler wurde. Es muss ein schleichender Prozess gewesen sein, so ähnlich wie bei diesen hoch ansteckenden, tropischen Krankheiten, die sich über Jahre unerkannt im Körper ausbreiten und irgendwann die Macht übernehmen. Die neue Zeit hat meine Straße verändert und mich auch. Ich musste mich nicht bewegen, der Westen ist zu mir gekommen. Er hat mich zu Hause erobert, in meiner vertrauten Umgebung. Er hat es mir leicht gemacht, ein neues Leben zu beginnen. Ich habe eine Frau aus Frankreich und zwei Kinder, die gar nicht wissen, dass es mal eine Mauer in Berlin gegeben hat. Ich habe einen gut bezahlten Job in einer Zeitung, und meine Hauptsorge besteht gerade darin, ob wir in unserer Küche Dielen- oder Steinfußboden haben sollten. Ich brauche keine Haltung mehr zu zeigen, muss mich nicht engagieren, benötige keinen Standpunkt. Politik kann ein Gesprächsthema sein, wenn einem sonst nichts einfällt. Nicht die Gesellschaft, ich selbst bin zum Hauptthema meines Lebens geworden. Mein Glück, mein Job, meine Projekte, meine Träume.

Das klingt so normal und vielleicht ist es das ja auch. Trotzdem habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen und fühle mich wie ein Überläufer. Wie einer, der seine Vergangenheit verraten hat. Als sei ich meinem ersten Leben noch etwas schuldig, als sei es verboten, die Dinge von damals ruhen zu lassen. Dieses Leben in der DDR erscheint mir heute unwirklich und seltsam. Es ist, als würde ich aus einer fernen Zeit berichten, die mit mir kaum noch etwas zu tun hat. Ich komme mir vor wie einer von diesen alten Männern, die bei Guido Knopp vor der blassroten Studiowand sitzen und vom Kessel von Stalingrad erzählen. Ich bin ein Zeitzeuge geworden, ein Mann, der früher mal was erlebt hat. So wie mein Großvater, so wie all die anderen, die in ihrer Jugend jemand anderes waren.

Doch in Wahrheit ist der Osten gar nicht weit weg. Er hängt an mir dran, er begleitet mich. Er ist wie eine große Familie, die man nicht abschütteln kann, nach der man gefragt wird, die sich immer mal wieder meldet. Auch in meiner kleinen Familie ist der Osten immer da. Ich spüre ihn, wenn ich Wolf besuche, der jetzt ein paar Straßen entfernt in einer Dachkammer wohnt, die einmal sein Atelier war. Er ist dort hingezogen, nachdem er sich vor fünf Jahren von Anne getrennt hat, weil die bürgerliche Paarbeziehung ihm zu eng wurde. Es gibt neben seiner Arbeitsecke ein Bett, einen runden Esstisch, zwei Stühle, eine selbst gebaute Dusche und ein Klo, das mit einem Vorhang abgetrennt ist. Wolf sagt, ihm reiche das aus. Er ist gegen diesen ganzen Luxus, den Konsum, die Abhängigkeit von Geld und Status. Er will bescheiden leben und frei sein, so wie ganz am Anfang in seinem kleinen Laden. Alles andere wäre auch schwierig, weil er seit der Wende nie besonders viel Geld verdient hat und nur sechshundert Euro Rente bekommt. In finanziellen Dingen, sagt Wolf, sei es in der DDR viel vernünftiger zugegangen als heute, weil Dinge wie Wohnung und Essen fast umsonst waren und nur der Luxus wirklich Geld gekostet hat. Immer wieder haben wir ihn gedrängt, für das Alter vorzusorgen. Aber Wolf hat es abgelehnt, sich um die Zukunft zu kümmern. »Mit sechzig bin ich hoffentlich tot, ich habe keine Lust, im Altersheim zu verfaulen«, hat er uns gesagt. Jetzt ist er sechsundsechzig und es geht ihm blendend.

Mir fällt es nicht leicht, Wolf in seiner Dachstube zu erleben, deshalb lade ich ihn meistens zu uns ein. Verglichen mit seiner Ärmlichkeit kommt mir unser Wohlstand völlig übertrieben vor. Ich habe ständig das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Wahrscheinlich habe ich mehr Probleme damit als er, denn Wolf ist wirklich mit wenig zufrieden. Er hat jetzt eine ziemlich junge Freundin und jede Menge Zeit. Er sagt, es sei ihm lange nicht so gut gegangen.

Anne und Maxim, 1970

Wolf hatte auch in der DDR viel Zeit, jedenfalls kam es mir immer so vor. Er verdiente sehr gut und konnte es sich leisten, nur ein paar Monate im Jahr für Geld zu arbeiten. Den Rest der Zeit machte er Kunst. Und Urlaub. Wir hatten ein kleines Haus mit einem großen Garten in Basdorf, im Norden von Berlin. Dort verbrachten wir die zweimonatigen Sommerferien und meist auch die einmonatigen Winterferien. Mein kleiner Bruder Moritz, Wolf und Anne und ich. Wir machten Fahrradtouren, Paddeltouren oder Skitouren. Meine ganze Kindheit erscheint mir heute wie eine endlose Ferienzeit. Wolf konnte gut Fußball spielen, auf Bäume klettern, Höhlen bauen und lange tauchen. Ein bisschen wollte ich dann doch so werden wie er. So frei und stark.

Anne ist viel ruhiger und vernünftiger als Wolf. Sie nimmt sich selbst auch nicht so wichtig, was wahrscheinlich die Voraussetzung dafür ist, mit einem Mann zu leben, der sich für das Zentrum der Welt hält. Wenn ich an meine Kinderzeit zurückdenke, dann sehe ich eine Frau vor mir, die mit einem Buch und einem Glas Tee in der Ecke sitzt und eine so tiefe Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlt, dass es schon einiger Wichtigkeit bedarf, um es zu wagen, sie aus ihrer Versunkenheit herauszuholen. Anne sagt, dass sie mit mir am Anfang nicht viel anzufangen wusste. Sie war zweiundzwanzig, als ich geboren wurde, und auf den Fotos von damals sieht sie aus wie eine zerbrechliche Prinzessin, die man mit dem wirklichen Leben eher verschonen sollte. Es gibt ein Foto, auf dem sie mich auf dem Arm hält. Ihr hübsches, blasses Gesicht ist leicht von mir abgewandt und ihre dunklen Augen schauen sehnsuchtsvoll ins Nichts. Erst als ich anfing zu lesen, begann sie, sich richtig für mich zu interessieren. Ich bekam die Bücher, die sie als Kind begeistert gelesen hatte, und es machte ihr große Freude, wenn ich sie mit der gleichen Begeisterung las.

Als sie Wolf kennenlernt, ist Anne beeindruckt von seiner rauen, rebellischen Art. Er ist so ganz anders als die Männer, die sie bis dahin getroffen hat. Er ist frech, er ist ein Künstler, er bricht die Regeln, die sie immer beachtet. Und er ist ein schöner Mann mit lustigen Augen und einem Kinnbart, der ihm etwas Verwegenes gibt. Als sie zum ersten Mal zusammen ausgehen, laufen sie durch den verschneiten Park, der am Ende meiner Straße beginnt. Die Wege sind rutschig, und Anne hat wie immer die falschen Schuhe an. Wolf nimmt sie an der Hand und führt sie durch den Park, und irgendwie ist klar, dass sie einen Beschützer gefunden hat. Einen, der sie nicht mehr loslassen wird.

Sie sprechen über Politik, über das Land, in dem sie leben. Wolf erklärt, wie schrecklich er diese DDR findet, wie unwohl er sich fühlt, wie sehr es ihn belastet, von diesen alten Männern bevormundet zu werden. Anne sagt, sie sei in der Partei. Da bleibt Wolf stehen, lässt ihre Hand los und schweigt. »Es konnte ja nicht alles Gute beisammen sein«, sagt er später. Es ist der Anfang einer langen Liebe und eines langen Streits. Das hat bei meinen Eltern immer zusammengehört.

Anne erzählt von ihrem Vater Gerhard, dem Kommunisten, der in Frankreich gegen die Nazis gekämpft hat. Sie zeichnet das Bild eines zärtlichen Helden, der seine Partei und seine Tochter liebt. Wolf erzählt von seinem Vater Werner, dem kleinen Nazi, der ein kleiner Stalinist geworden ist. Ein Mann, von dem er nicht viel weiß, mit dem er gebrochen hat. Wolf sagt, er habe sich damals gewünscht, einen neuen Vater zu finden. Der zärtliche Held, von dem Anne erzählt, gefällt ihm.

Bevor Wolf zum ersten Mal bei Annes Eltern eingeladen wird, erkundigen die sich bei Anne, ob der Neue denn auch in der Partei sei. Als Anne das verneint, verdunkelt sich das Gesicht ihres Vaters, und ihre Mutter rät, nicht jede Verliebtheit gleich zu ernst zu nehmen. Wolf sagt heute, im Grunde sei da schon alles klar gewesen, noch bevor er ihre Eltern überhaupt gesehen hatte. Anne sagt, das sei übertrieben.

Jedenfalls hat sie Geburtstag, und es gibt ein Abendessen bei ihren Eltern in Berlin-Friedrichshagen. Anne hat die Nacht davor kaum geschlafen, weil sie zusammen mit anderen Studenten zu einem sozialistischen Hilfseinsatz bei der Reichsbahn gerufen worden war. Es ging darum, eingefrorene Weichen vom Schnee zu befreien. Aber eigentlich haben sie nur rumgestanden, weil nicht genug Schippen da waren. Anne findet es blöd, dass sie als Studentin solche Einsätze machen muss. Gerhard reagiert gereizt. Er sagt: »Wenn es im Sozialismus ein Problem gibt, müssen alle helfen.« Seine Stimme ist ungewohnt hart. Anne versteht nicht, warum er so reagiert. Sie verteidigt sich, ein Wort ergibt das andere. Wolf schaut schweigend zu und fragt sich, ob das wirklich der Mann ist, von dem ihm Anne so viel Gutes erzählt hat. Irgendwann sagt Gerhard zu Anne gewandt: »Wenn es hart auf hart kommt, stehst du eben auf der anderen Seite der Barrikade.«

Diesen Satz habe ich später noch oft gehört, meistens von Wolf, der ihn immer und immer wieder als Beweis dafür zitierte, dass Gerhard daran schuld ist, wenn die Familie nie wirklich zusammenwachsen konnte. Als wir in der Schule die Französische Revolution behandelten, gab es in meinem Geschichtsbuch das Bild einer Barrikade in den Straßen von Paris. Ich stellte mir meine Eltern auf der einen Seite und meine Großeltern auf der anderen Seite vor. Ich wusste nicht, auf welche Seite ich gehörte. Ich wollte eigentlich nur, dass sich alle vertragen, dass wir eine richtige Familie sind. Ohne Barrikade.

Anne packt ihre Kleider, nimmt eine dicke Bettdecke mit und zieht in Wolfs Ladenwohnung. Ihre Mutter versucht noch eine Weile, Anne die neue Liebe auszureden. Sie sagt, Wolf sei ein verspielter Künstler, auf den man sich nicht verlassen könnte. Außerdem sei er nicht klug genug für sie. Erst als die Eltern erfahren, dass Anne schwanger ist, geben sie den Kampf auf. Die Trauung findet im Standesamt Prenzlauer Berg statt. Auf dem Hochzeitsfoto trägt Anne ein kurzes Blümchenkleid, unter dem sich der Bauch schon leicht wölbt. Sie hat ihre Haare nach oben gesteckt und sieht aus wie ein Mädchen. Wolf trägt einen dunklen Anzug und grinst in die Kamera. Neben ihm steht Gerhard mit ernstem Blick.

Die Hochzeit wird im Sommerhaus von Annes Eltern gefeiert. Ein französischer Freund der Familie grillt mariniertes Fleisch, es gibt geröstete Schnecken, Baguette, Oliven und einen roten Bordeaux. Die Gäste sprechen französisch und englisch, sie tragen teure Anzüge und machen Witze über die DDR. Wolf ist beeindruckt von dieser Gesellschaft. Er ist bis dahin noch nie auf einer Grillparty gewesen. Er weiß nicht, dass man Schnecken essen kann. Er sieht auch zum ersten Mal eine Pfeffermühle, aus der er die Körner herausholt und dann nicht mehr weiter weiß. Die anderen lachen, er wird rot. Anne stellt ihm die Freunde ihrer Eltern vor, die Schriftsteller oder Journalisten sind, die während der Nazizeit im Exil in Frankreich, in Amerika, in Mexiko oder in Schanghai gelebt haben. Wolf hört ihre Geschichten, die vom Kampf, von Flucht und Leid handeln. Es sind Menschen, wie er sie noch nie getroffen hat. Helden, Überlebende aus der großen, weiten Welt, die in der kleinen DDR ihre neue Heimat gefunden haben. Weil sie hier nicht mehr verfolgt werden, weil sie hier in Sicherheit sind. Ihre Geschichten sind so anders als die seiner Familie. Alles ist so fremd. Wolf fragt sich, ob er je dazugehören kann zu diesen Leuten, zu dieser Familie, zu dieser Frau, die er gerade geheiratet hat. Gerhard prostet ihm zu, ohne ihn anzusehen. Sie trinken auf das Eheglück und ein langes Leben.

2. Geheimnisse

Ich fand es immer toll, dass Anne aus dem Westen kommt. Das gab ihr etwas Besonderes und mir auch. Als Kind habe ich manchmal ihre Handtasche ausgeräumt und mir alles angeguckt, was da so drin war. In ihrem Ausweis stand: geboren am 25. 2. 1947 in Düsseldorf. Anne erklärte, die Stadt liege im Rheinland und sei ziemlich reich. Ich wusste, dass Tante Hannah und Onkel Paul in Düsseldorf wohnen. Die fuhren einen weißen Ford Kombi und haben uns einmal eine Carrera-Bahn geschenkt, was ich ihnen bis heute hoch anrechne. Ich hatte nur nie verstanden, wie Anne auf die dämliche Idee gekommen war, in den Osten zu gehen. Ich wusste, dass es Leute gab, die in den Westen gingen. Aber dass jemand freiwillig den umgekehrten Weg nahm, davon hatte ich noch nie gehört. Anne sagte, ich solle doch froh sein, weil es mich ja nie gegeben hätte, wenn sie in Düsseldorf geblieben wäre. Das klang logisch.

Als sie noch in Düsseldorf lebt, steht Anne manchmal mit ihrer Urgroßmutter Bertha am Fenster und beobachtet die Leute auf der Straße. Bertha teilt die Passanten in Ordentliche und Unordentliche ein. Die Unordentlichen erkennt man daran, dass sie beim Laufen mit den Armen schlenkern.

Annes Familie lebt in einer riesigen, hochherrschaftlichen Wohnung am Jürgensplatz, die Gerhard nach seiner Rückkehr aus Frankreich zugewiesen bekam. Als Anerkennung für seinen Kampf im französischen Widerstand ist Gerhard zum Leutnant der französischen Armee befördert worden, und einem Offizier der Siegermacht steht in Deutschland eine standesgerechte Wohnung zu. Vorher lebte in der Wohnung eine Nazifamilie, die von den Engländern interniert wurde. Annes Eltern haben die Einrichtung übernommen, weil sie selbst nichts hatten. Es muss seltsam gewesen sein, mit den Möbeln der Feinde zu leben, aber wahrscheinlich hatten sie damals ganz andere Sorgen. Es gibt Kinderfotos von Anne, die sie auf einem braunen Bärenfell liegend zeigen. Gerhard nennt das Fell »unseren arischen Bären«. Er arbeitet als Journalist bei der kommunistischen Zeitung Freiheit, wo auch Annes Mutter Nora als Sekretärin beschäftigt ist. Am Wochenende geht Anne mit Gerhard ins Schwimmbad. Sie wirft einen Kamm ins Wasser und er apportiert ihn wie ein dressierter Seehund. Abends vor dem Schlafengehen singt Gerhard alte Partisanenlieder oder spielt Ziehharmonika. Er kann Geschichten erzählen und gleichzeitig Bilder dazu zeichnen. Für Anne ist er der tollste Vater auf der ganzen Welt.

Gerhard und Nora, 1948

Eines Tages ist Gerhard weg. Die Mutter sagt, er müsse in einer anderen Stadt arbeiten und käme bald wieder. Die Zeit ohne Gerhard ist langweilig, weil die Mutter nicht Ziehharmonika spielen kann und auch keine Lust hat, Geschichten zu erzählen. Ein paar Wochen später, im Februar 1952, fährt Anne zusammen mit ihrer Mutter in den Skiurlaub nach Oberhof im Thüringer Wald. Sie wohnen im Parteiferienheim »Ernst Thälmann« und warten auf Gerhard, der ein paar Tage später eintrifft. Sie feiern zusammen Annes vierten Geburtstag. Am selben Abend gibt es ein Gespräch zwischen den Eltern. Gerhard sagt, sie würden nicht nach Düsseldorf zurückkehren, weil die Gefahr bestehe, dass er dort verhaftet wird. Von nun an würden sie in Ost-Berlin wohnen, die Genossen hätten bereits alles vorbereitet. Annes Mutter stellt keine Fragen. Sie ist daran gewöhnt, dass es Dinge gibt, die sie besser nicht weiß. Ein Fahrer bringt die Familie in einem schwarzen Wolga nach Berlin. Sie fahren zu einem Haus in der Pregelstraße im Bezirk Prenzlauer Berg. Dort gibt es eine Wohnung, die schon komplett eingerichtet ist, auch ein paar Sachen aus Düsseldorf sind bereits eingetroffen. Sie bekommen Ausweise, in denen ein neuer Name steht. Sie heißen jetzt Oswald. Zwei Genossen erklären, es sei äußerst wichtig, den alten Namen so schnell wie möglich zu vergessen. Ein paar Monate später kommt Annes Großmutter aus Düsseldorf zu Besuch. Sie sagt zu Anne, es sei durchaus üblich, einen neuen Namen zu bekommen, wenn man in eine neue Stadt zieht. Das findet Anne einleuchtend.

In der Familie wird der hastige Umzug nach Berlin später immer damit erklärt, dass Gerhard als Kommunist im Westen verfolgt wurde und deshalb lieber die DDR aufbauen wollte, als sich von den Reaktionären drangsalieren zu lassen. Den wahren Grund für die Flucht in den Osten habe ich erst erfahren, nachdem die DDR schon untergegangen war. Als die Geheimnisse meines Großvaters nicht mehr geheim zu halten waren.

In Berlin gibt es einen Spielplatz vor dem Haus und viele Kinder, die sich am Nachmittag treffen und ohne ihre Eltern durch die Gegend ziehen. Für Anne ist das neu und aufregend und schon bald hat sie Düsseldorf vergessen. In der Nachbarschaft gibt es eine Pioniergruppe, in der gebastelt und gesungen wird. Die Eltern erzählen, dass sie jetzt in einem Land leben, in dem alle Menschen frei und gleich sind, in dem die Guten regieren und in dem auch ihr Papi keine Angst mehr haben muss. Zwei Jahre später ziehen sie nach Berlin-Friedrichshagen und heißen auf einmal wieder Leo. Die Eltern sagen, sie dürfe nie jemandem erzählen, dass sie mal Oswald hießen, damit die Bösen sie nicht finden. Anne hat ein Lieblingskinderbuch, »der Affe Oswald«, das sie nun nicht mehr zu lesen wagt. In Friedrichshagen erzählen die Eltern den neuen Nachbarn, sie kämen direkt aus Düsseldorf. Einmal trifft die Hauseigentümerin Anne auf der Treppe und fragt, warum sie denn so berlinere. Anne erstarrt vor Schreck und sagt: »In Düsseldorf sprechen sie auch so.«

Zwei Jahre später fährt Anne zusammen mit der Mutter und ihren beiden Schwestern mit dem Zug nach Düsseldorf. Es ist der letzte Besuch bei der Familie im Westen. An der Grenze in Helmstedt wird die Abteiltür aufgerissen, und ein dicker Mann in Uniform verlangt nach den Ausweisen. Er blättert in einem schwarzen Buch und fragt die Mutter nach dem Vornamen ihres Mannes. Zu Annes großem Erstaunen verweigert ihre Mutter jede Auskunft. Der Mann wird böse, fragt wieder und wieder. Irgendwann wandert sein Blick zu Anne. Die rutscht unruhig auf ihrem Sitz hin und her und presst die Lippen zusammen. Sie hat Angst, den offenbar geheimen Namen ihres Vaters preiszugeben, wenn sie den Mund auch nur ein wenig öffnet. Die Sekunden unter dem prüfenden Blick des Uniformierten erscheinen ihr lang und unerträglich. Schließlich schließt der westdeutsche Grenzer wütend die Abteiltür und geht.

Diese ganzen Geheimnisse, diese Angst, die Bösen könnten ihren geliebten Vater doch noch irgendwann holen, müssen Anne tief geprägt haben. Lange bevor sie begreifen kann, was um sie herum passiert, ist der Kalte Krieg in ihre Kinderwelt geschlüpft und hatte sie zur Genossin gemacht. Für Anne ist die Welt von Anfang an in zwei Lager geteilt. Es gibt die Guten, zu denen vor allem ihr Vater gehört, und es gibt die anderen, die man fürchtet und bekämpft. So wie ihr Vater es tat, so wie die Freunde ihres Vaters es taten, so wie jeder, der nur einen Funken Anstand in sich spürt, es eigentlich tun musste. Lange Zeit denkt Anne, die DDR sei voll von solchen mutigen Kämpfern, bis sie begreift, dass sie und ihre Eltern zu einer kleinen Minderheit gehören. Zu einer Minderheit, die in der DDR die Macht übernommen hat und die sich trotzdem fremd fühlt in diesem Deutschland, aus dem sie einst vertrieben wurde.

In Friedrichshagen lebt in der Nachbarschaft ein hochgewachsener, weißhaariger Mann, der einen englischen Jagdhund hat, den die Kinder manchmal streicheln dürfen. Anne darf den Hund sogar an der Leine halten. Der alte Mann führt ernsthafte Gespräche mit ihr, und einmal lädt er Anne zu sich nach Hause ein. Anne muss damals zehn oder elf Jahre alt gewesen sein und sie fühlt sich sehr geschmeichelt. Es gibt heiße Schokolade und Plätzchen, und auf einmal beginnt der Mann von einer Nacht zu erzählen, in der in Berlin viele Häuser gebrannt haben. Der Mann ist sehr erregt und beteuert, wie leid es ihm getan habe, »dass eure Kaufhäuser in Flammen standen«. Anne ist verwundert, sie weiß nicht, wovon der Mann redet. Seine Hände fahren durch die Luft, ahmen den Flug der brennenden Stoffballen nach. In seinen Augen glaubt Anne das Feuer jener Nacht lodern zu sehen. Sie widerspricht ihm, sagt, ihre Eltern hätten nie irgendwelche Kaufhäuser besessen. Ach, antwortet der Mann, natürlich habt ihr alle Kaufhäuser besessen. Er erzählt auch von einem Mädchen, das in seinem Haus gewohnt hat und das so ähnlich aussah wie Anne. Er sagt, es hätte ihm so leid getan, dass sie »dann weggekommen« sei.

Ziemlich verwirrt geht Anne nach Hause und erzählt ihren Eltern von der seltsamen Begegnung. Auch die sind auf einmal ganz erregt und erklären, dieser Mann habe wohl von der Kristallnacht gesprochen. »Weil wir Juden sind, denkt er offenbar, wir hätten auch Kaufhäuser besessen«, sagt Gerhard. Anne weiß nicht, was es bedeutet, Jude zu sein. Sie weiß nur, dass Gerhard Deutschland verlassen musste, als er noch ein Kind war. Sie spürt eine seltsame Beklemmung, ein Gefühl der Hilflosigkeit, der Fremdheit.

Eine Treppe tiefer in ihrem Haus wohnen Holzmanns, von denen die Eltern sagen, sie seien Juden. Herr Holzmann war im Konzentrationslager Auschwitz gewesen und hatte dort seine Familie verloren. Später hat er noch einmal geheiratet und einen Jungen bekommen, der Benjamin heißt und im selben Alter ist wie Anne. Eines Tages klingeln Holzmanns an der Tür und bringen Matze vorbei. Sie wünschen ein frohes Pessach-Fest und Gesundheit für die Familie. Den Eltern ist dieser Besuch sichtlich unangenehm, was Anne nicht versteht, weil die Holzmanns doch nette Leute sind und sogar etwas zu Essen mitgebracht haben. Anne fragt, was denn Pessach sei, und ihre Mutter erklärt, die Juden würden so ihr Osterfest nennen. Es ist klar, dass sie selbst keine Juden sein wollen.

Gerhard hat mir einmal erklärt, er habe im Krieg als Kommunist gekämpft und nicht als Jude. Ich glaube, jüdisch zu sein bedeutet für ihn, sich nicht wehren zu können, Opfer zu sein. Er erzählte mir einmal, wie er im Juli 1942 in Frankreich vor den vorrückenden deutschen Truppen geflüchtet ist und sich einige Zeit in einem jüdischen Kinderheim versteckte, das in einem Schloss in der Nähe von Limoges untergebracht war. Eines Tages kamen französische Polizisten in das Heim und wollten alle Kinder mitnehmen. Gerhard hatte sich in ein Turmzimmer eingeschlossen und beobachtete von oben die Jagd auf die Kinder. Einige versuchten zu fliehen, wurden aber von den Polizisten eingefangen, auf Lastwagen geladen und in das Internierungslager Drancy gebracht. Als mir Gerhard von diesem Erlebnis erzählte, war er sehr bewegt. Es kann sein, dass er damals beschlossen hat, sich nicht einfach so einfangen zu lassen, sondern für seine Überzeugungen zu kämpfen. Als Kommunist zu sterben fand er ehrenhaft, als Jude gehetzt zu werden, erschien ihm womöglich unwürdig.

Anne weiß als Kind kaum etwas von dem, was ihre Familie in der Nazizeit erlitten hat, weil sie Juden waren. Sie kennt nicht die Erlebnisse ihrer Mutter, die im Rheinland nur knapp der Deportation entkam. Sie weiß, dass ihr Großvater in Auschwitz gestorben ist, aber sie hat keine Ahnung, warum. Auch die Geschichte ihres Vaters hat sie erst nach und nach erfahren. Er erzählt ihr immer nur die abenteuerlichen Anekdoten, aus denen er als Sieger hervorging. Wie sie die Gleise gesprengt haben, auf denen der deutsche Nachschub rollen sollte, wie sie abends am Lagerfeuer saßen und zotige Lieder sangen, wie er einen SS-Mann erschoss, der ihn im Wald verfolgt hatte. Sie findet es schön, dass ihr Vater so ein lustiger Held ist. Die anderen Helden, von denen sie in der Schule hört, sind meist ernste, alte Männer. Die traurigen, die schmerzhaften Geschichten behält Gerhard für sich. Einmal kommt Anne ins Badezimmer, als er sich gerade die Zähne putzt. Ihr fällt auf, dass Gerhard im Oberkiefer keine Schneidezähne mehr hat. Als sie danach fragt, setzt er schnell seine Zahnbrücke ein, lacht und fragt, wo ihm denn bitteschön Zähne fehlen sollen. Da weiß Anne, dass sie eine verbotene Frage gestellt hat und dass es Dinge gibt, über die er nicht reden will.

Anne wäre am liebsten wie alle anderen Kinder. Aber das ist nicht so einfach. Immer wieder wird sie darauf gestoßen, dass sie anders ist. Weil sie die Einzige in ihrer Klasse ist, die nicht am Religionsunterricht teilnimmt, weil niemand sonst einen Vater hat, der in der Schule politische Vorträge hält, weil sie von Anfang an Gruppenratsvorsitzende in ihrer Pionierorganisation ist. Anne ist so erfüllt von dem Gefühl, die richtige Sache zu vertreten, dass sie sogar die Lehrer zurechtweist, wenn ihr die eine oder andere Äußerung nicht parteilich genug erscheint. Von einigen Mitschülern wird sie gemieden, sie ist »die Rote«, die Streberin.

Als Anne dreizehn ist, zieht sie mit den Eltern nach Genf. Gerhard ist UNO-Korrespondent der ostdeutschen Nachrichtenagentur ADN geworden, und weil die Genossen in Berlin finden, es sei ostdeutschen Kindern nicht zuträglich, eine Schweizer Schule zu besuchen, wird Anne zu Hause von ihrer Mutter unterrichtet. Auf der Straße lernt Anne Französisch und später, als sie in die sowjetische Botschaftsschule geht, auch Russisch. Am Wochenende fahren sie in die Berge oder baden im Genfer See. Für Anne ist es eine spannende, unbeschwerte Zeit. Seltsam findet sie nur, dass die Leute im Westen gar nicht so böse sind, wie sie gedacht hat. Auch die Arbeiterklasse ist nicht ausgebeutet, sondern reich. Der Hausmeister, der bei ihnen manchmal etwas in der Wohnung repariert, fährt ein größeres Auto als ihr Vater.

Nach einem Jahr muss Anne in die DDR zurück, weil die sowjetische Botschaftsschule nur bis zur siebten Klasse geht. Die Eltern und ihre beiden jüngeren Schwestern bleiben in Genf. Eigentlich soll Anne in ein Heim für ostdeutsche Diplomatenkinder kommen, aber die Eltern finden es besser, sie in Friedrichshagen in der gewohnten Umgebung zu belassen. Frau Schenk, eine alte Frau aus der Nachbarschaft, zieht in die Wohnung ihrer Eltern und kümmert sich um Anne. Das Leben ist jetzt nicht mehr so spannend, Anne fühlt sich oft einsam, aber sie akzeptiert das alles, weil es eben nicht anders geht. Erst heute fragt sie sich, wie ihre Eltern es fertiggebracht haben, sie zwei Jahre lang allein zu lassen, nur weil die Partei beschlossen hat, dass ostdeutsche Kinder nicht in eine West-Schule gehen dürfen.

Das Schönste in dieser Zeit sind die Ferien, weil sie dann allein nach Genf fliegen darf. Im Flugzeug sitzt sie ganz vorn in der ersten Reihe und wird von den Stewardessen mit Swiss-Air-Schokolade vollgestopft. Einmal muss sie in Prag umsteigen. Der DDR-Botschafter in der Tschechoslowakei, der ein Freund ihres Vaters ist, holte sie an der Gangway ab und vertreibt ihr die Wartezeit im Transitraum. Auf einem Flug sitzt neben ihr ein junger Kubaner, in den sie sich sofort verliebt.

Als im August 1961 in Berlin die Mauer gebaut wird, ist Anne in den Sommerferien in Genf und kriegt es gar nicht richtig mit. Die Eltern finden es gut, dass es nun eine richtige Grenze gibt. Einen Schutzwall, der die Bösen aus dem Land hält. Erst als sie nach den Ferien wieder nach Hause kommt, merkt Anne, was passiert ist. Ihre Mitschüler, die jetzt nicht mehr in den Westen fahren dürfen, stellen sich im Klassenraum vor ihr auf. Sie soll erklären, warum ausgerechnet sie noch reisen darf. Es ist eine Art Tribunal. Sie spürt die Feindseligkeit der anderen, die Wut. Einer schreit, die DDR sei ein Gefängnis, eine miese Diktatur, in der es nur den roten Funktionären gut geht. Sie steht allein vor der aufgebrachten Meute, soll etwas verteidigen, das sie selbst kaum versteht. Sie ist die vierzehnjährige Botschafterin eines Staates, der gerade dabei ist, seine Haut zu retten.

Als sie nach Hause kommt in die große leere Wohnung, läuft sie immer wieder um den Tisch im Esszimmer herum und murmelt die Argumente vor sich hin, die ihr in der Klasse nicht eingefallen sind. Es ist so, als müsste sie sich ihrer eigenen Haltung vergewissern. Sie hat ja niemanden, mit dem sie über das alles reden könnte, mit dem sie ihre Unsicherheit und Verstörung teilen kann. Die Eltern sind weit weg. Jede Woche schickt sie mindestens einen Brief nach Genf, aber über dieses Erlebnis schreibt sie nicht. Vielleicht will sie ihre Eltern nicht beunruhigen.