Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

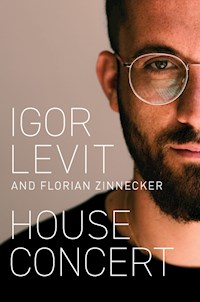

Igor Levit begeistert in der Elbphilharmonie wie auf Twitter. Das erste Buch „eines der wichtigsten Künstler seiner Generation … der Pianist des Widerstands.“ New York Times

Igor Levit gehört zu den besten Pianisten seiner Generation. Doch sein Wirken geht weit über die Musik hinaus: Er erhebt seine Stimme gegen Rassismus, Antisemitismus und jede Art von Menschenhass. Er engagiert sich für den Klimaschutz und tritt für die Demokratie ein. Was treibt ihn an? Woher rührt seine Energie? Der Journalist Florian Zinnecker begleitet Igor Levit durch die Konzertsaison 2019/20. Gemeinsam erleben sie eine Zeit der Extreme. Es ist das Jahr, in dem Levit öffentlich Partei gegen Hass im Netz ergreift und dafür Morddrohungen erhält. Das Jahr, in dem er für Hunderttausende Hauskonzerte auf Twitter spielt. Und das Jahr, in dem er zu sich selbst findet – als Künstler und als Mensch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Igor Levit begeistert in der Elbphilharmonie wie auf Twitter. Das erste Buch »eines der wichtigsten Künstler seiner Generation … der Pianist des Widerstands.« New York TimesIgor Levit gehört zu den besten Pianisten seiner Generation. Doch sein Wirken geht weit über die Musik hinaus: Er erhebt seine Stimme gegen Rassismus, Antisemitismus und jede Art von Menschenhass. Er engagiert sich für den Klimaschutz und tritt für die Demokratie ein. Was treibt ihn an? Woher rührt seine Energie? Der Journalist Florian Zinnecker begleitet Igor Levit durch die Konzertsaison 2019/20. Gemeinsam erleben sie eine Zeit der Extreme. Es ist das Jahr, in dem Levit öffentlich Partei gegen Hass im Netz ergreift und dafür Morddrohungen erhält. Das Jahr, in dem er für Hunderttausende Hauskonzerte auf Twitter spielt. Und das Jahr, in dem er zu sich selbst findet — als Künstler und als Mensch.

Igor Levit Florian Zinnecker

Hauskonzert

Carl Hanser Verlag

unseren Familien und unseren Freunden

If you understood everything I said, you’d be me.

Miles Davis

BERLIN, EIN SAMSTAG im Dezember 2019, später Vormittag. Igor Levit ist müde. Sein rechter Arm schmerzt, der linke auch, es ist vielleicht nicht der beste Tag, um anzufangen.

Vor zwei Tagen ist er von einer Tour mit der Kammerphilharmonie Bremen zurückgekommen. Hamburg, Wiesbaden, Wien, Bremen, sieben Auftritte in acht Tagen, viermal das Brahms-Klavierkonzert Nr. 1, dreimal Nr. 2. In den Wochen davor spielte er an jeweils vier Abenden die erste Hälfte seines Beethoven-Sonatenzyklus in Hamburg und Luzern, an zwei Abenden vier Sonaten, an zweien fünf. Und dazwischen gab er sein Antrittskonzert als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, auf dem Programm: ein Satz aus einer Sinfonie von Gustav Mahler, danach eine Passacaglia von Ronald Stevenson, anderthalb Stunden lang. Genug Repertoire für ein ganzes Jahr. Oder für drei Pianisten.

Vielleicht wäre es besser, ein paar Tage früher zu beginnen, es wäre leicht, ihn gut aussehen zu lassen. Dann säße Igor Levit jetzt am Flügel, den Schluss des ersten Brahms-Konzerts in die Tasten donnernd, stürmisch, innig, vor Energie strotzend. Danach Applaus. Bravo-Rufe, Ovationen.

So beginnen Bücher über Pianisten.

Und nicht an einem trüben, kalten Samstag in einem Café in Berlin-Mitte, in dem nur der Platz neben dem Eingang noch frei ist.

Aber hilft ja nichts.

Levit verspätet sich, obwohl seine Wohnung nur ein paar Häuser entfernt liegt, er läuft ohne Jacke durch den eisigen Regen. Weder seine Managerin noch seine Presseagentin wissen von diesem Termin, dabei gibt es in Igor Levits Leben beinahe nichts, was nicht über ihre Schreibtische läuft.

Aber er ist nicht beruflich hier. Er hat frei, zwei Wochen, es sind die ersten freien Tage seit September, das nächste Konzert folgt am zweiten Weihnachtstag. »Kann sein, dass ich in den zwei freien Wochen feststelle, ich brauche noch zwölf.«

Er setzt die Brille ab, fährt sich durchs Gesicht.

Wie war die Tour mit den Bremern?

»Okay.«

Er fährt sich noch immer durchs Gesicht.

»Wissen Sie, Klavierkonzerte sind anstrengend. Viel anstrengender als Solo-Abende. Solo-Abende liebe ich sehr, dann habe ich zwei Stunden auf der Bühne, und diese zwei Stunden gehören mir. Kann sein, dass ich es verbocke. Aber es ist meins. Bei einem Klavierkonzert habe ich vielleicht vierzig Minuten, vielleicht auch nur zwanzig. Ich sitze da und kann nichts machen, ich hänge völlig an der Energie des Orchesters. Wenn die stimmt, wird es gut, wenn nicht, wird es schwierig, das weiß ich schon nach den ersten Takten.«

Er knetet die rechte Schulter, verzieht das Gesicht.

Was ist mit dem Arm?

»Geht.«

Jetzt gerade schmerzt der linke fast mehr als der rechte, später erzählt Levit, dass er sich am Vorabend den Musikantenknochen im linken Ellenbogen gestoßen hat, aus Versehen und mit Schwung. Der rechte Arm schmerzt seit Jahren: zu viel Brahms und Beethoven, zu viel von allem.

»Wenn ich später auf die Bühne müsste: kein Problem. Aber heute früh konnte ich kaum Zähne putzen.«

Eigentlich sind wir verabredet, um über ein anderes Thema zu sprechen.

Genauer: über eine Frage.

Levit gehört zu den besten Pianisten seiner Generation, manche sagen: zu den besten des Jahrhunderts, was ein recht undifferenziertes Urteil ist, er selbst hört es nicht gern. Eine Musikkritikerin hat ihm den Superlativ eingebrockt, er kann mit solchen Zuschreibungen wenig anfangen. Das Wort Jahrhundertpianist lässt seine Presseagentin aus allen Interviews streichen.

Zuletzt haben beinahe alle großen Zeitungen seine Gesamtaufnahme der Beethoven-Klaviersonaten besprochen. Vor wenigen Wochen ist in der ZEIT ein großes Porträt über ihn erschienen, jetzt gerade reist ihm Alex Ross, der Musikkritiker des New Yorker, für ein weiteres großes Porträt nach, auch der Stern arbeitet an einem Stück. Der Bayerische Rundfunk plant einen Beethoven-Podcast mit ihm, 32 Folgen, für jede Klaviersonate eine. Im September saß er auf der Bühne des Thalia Theaters und diskutierte mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble über das Grundgesetz, er diskutierte auch schon mit dessen Vorgänger Norbert Lammert, neulich war er Gast der Talkshow Maybrit Illner zum Thema Hass im Netz. Mag sein, dass Igor Levit zu den besten Pianisten des Jahrhunderts gehört, er ist in jedem Fall der präsenteste. Und dann gibt es noch seinen Twitter-Account.

Fehlt eigentlich nur ein Buch.

Haha.

Aber im Ernst.

In beinahe allen Texten, Interviews, Podcasts geht es entweder um Igor Levit, den Pianisten, der sich politisch äußert. Oder um Igor Levit, den Twitter-Aktivisten, der im Übrigen auch Klavier spielt. Wäre es nicht an der Zeit zu erzählen, wie beides zusammenhängt, wie es begann und wohin es führt, kurz: warum Igor Levit so klingt, wie er klingt?

Levit schweigt.

Knetet seine Schulter.

Schaut aus dem Fenster in den trüben Vormittag.

»Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie lange ich das noch mache. Wie lange ich das noch will.«

Wie lange er was noch will?

»Kann sein, dass es meiner Erschöpfung geschuldet ist. Aber gerade weiß ich’s wirklich nicht.«

Er knetet weiter seine Schulter.

»Mir reicht das alles nicht. Ich bin andauernd auf Reisen, spiele Konzerte und Konzerte und Konzerte, aber nach den Konzerten klopfe ich mir nicht auf die Schulter und sage ›Guuutes Konzert! Guuuuutes Konzert!‹ Sondern ich komme von der Bühne und frage: ›What’s next?‹ Ich will sofort weiter, ich muss sofort weiter. Ich nehme mir nie Zeit, weil ich ständig Angst habe, nicht genug Zeit zu haben.«

Er lehnt seinen Kopf an die Wand und schließt die Augen. Aber nur kurz.

»Wissen Sie, im Moment ist der Einsatz auch nicht besonders hoch. Was kann schon passieren? Ich kann im nächsten Konzert die Waldsteinsonate statt in C-Dur in G-Dur spielen und in halbem Tempo — wer will mich daran hindern? Oder die Mondscheinsonate zwei Oktaven höher und richtig schnell — na und? Dann können Sie sagen, ich bin ein Arschloch. Ja und? Ich kann bei einem Konzert richtig schlecht spielen, rausfliegen, den Text vergessen. Was passiert dann? Wahrscheinlich kriege ich eine schlechte Kritik, der Veranstalter lädt mich nicht mehr ein, vielleicht werde ich sogar ausgebuht. Sterbe ich daran? Nein. Werde ich verhungern? Auch nicht. Also: Wovor fürchte ich mich?«

Er knetet weiter.

»Mir reicht das nicht. Ich will mehr. Mir reicht ja auch der Flügel nicht, ich spiele dauernd Stücke, die eigentlich zu groß sind fürs Klavier. Warten Sie, ich muss mal eben auf die Toilette.«

Er springt auf, sein Telefon lässt er auf dem Tisch liegen, seine Brille auch. Draußen beginnt es zu schneien, dünn und hässlich und unergiebig. Es ist gleich 12 Uhr, aber noch gar nicht richtig hell.

»Lassen Sie es uns probieren«, sagt er, als er zurückkommt. Was? »Das Buch. Lassen Sie uns das machen. Ich kann nur wirklich nicht sagen, was ich in ein paar Monaten mache.«

Alles klar.

Ach so: Wollen wir uns nicht duzen?

»Klar«, sagt Igor. »Ich bin Igor.«

Dann schaut er auf sein Telefon und sagt zum Abschied: »So, ich lege mich jetzt wieder ins Bett.«

*

DIE REISE SELBST beginnt schon früher.

Mittwoch, 18. September 2019. Igor betritt die Bühne im Großen Saal der Elbphilharmonie. Auf dem Programm: drei Beethoven-Sonaten und noch eine vierte, Nr. 21 in C-Dur Opus 53, die Waldsteinsonate. Igor nennt sie: »Das beglückendste Stück Klaviermusik, das ich kenne.«

Über dem Saal liegt Dämmerung, Igor sitzt im Kegel dreier Scheinwerfer, die senkrecht auf ihn herunter strahlen. Von Roger Willemsen stammt der Satz, das Glück sei selten ein reiner C-Dur-Akkord. Die Waldsteinsonate gehört zu den Ausnahmen, sie beginnt mit vierzehn C-Dur-Akkorden, genauer, vierzehnmal dem gleichen Akkord, Allegro con brio, sie fühlen sich an wie ein wohliger Schauer, wie die Unruhe zu Beginn, wie Bauchkribbeln vor dem Start. Wie reines Glück.

Bei vielen anderen Pianisten klingt die Waldsteinsonate wie ein Hürdenlauf, bei dem es nur darum geht, allen Anweisungen möglichst genau zu folgen und dabei nicht zu stolpern. Man kann die Regeln durch die Musik hindurch hören. Igor hingegen lässt die Musik frei. Er stürzt sich in einem so halsbrecherischen Tempo in den ersten Satz, dass man fürchtet, es könnte ihn aus der Kurve tragen. Der Satz ist auskomponierte Geschwindigkeit, Herzklopfen, Vibration. So viele Noten, so viele einzelne Töne in einem einzigen Sonatensatz sind selten. Man kann das Tempo spüren. Ein einziges Mal nur erlaubt Beethoven der Musik, langsamer zu werden. Wenn man ihn fragt, warum so schnell, sagt Igor unumwunden: Weil ich es kann. Und weil Beethoven es verlangt.

Im zweiten Satz bleibt die Musik stehen, die Leichtigkeit hat sich in Schwermut verwandelt. Igor zerlegt die Akkorde so, dass alle Klänge bewegungslos wie Säulen im Raum stehen, die Musik klingt, als hätte nicht Beethoven sie geschrieben, sondern der sehr alte Franz Liszt, jeder Ton kommt direkt aus der Ewigkeit, eine Melodie, die den Ehrgeiz hätte, irgendwohin zu streben, gibt es lange nicht. Die Töne sind Zustand, nichts bewegt sich. Alles ist, was es ist.

Die Musik klingt dreidimensional. Nicht, weil sie aus verschiedenen Richtungen käme, das Werk selbst ist dreidimensional. Die Harmonien erschaffen Flächen und Pfeiler, Räume und Türen hin zum nächsten Raum, es gibt Lichtquellen und Dunkelheit, es gibt Farbe und Temperatur — und dann kommt in den Raum eine Stimme.

Igor gehört nicht zu den Musikern, die hinter das Werk zurücktreten. Er sagt: Ich spiele, ich mache die Regeln. Nicht nur hat er keine Scheu davor, Ich zu sagen — er sagt, es gehe nicht anders.

Es wird allerdings noch eine Weile dauern, bis er herausfindet, wen er meint, wenn er Ich sagt.

Und dann geht, mitten in der Nacht, die Sonne auf, aus dem Nebel des zweiten Satzes lässt Igor eine Melodie aufsteigen und jagt sie durch die Klangtradition verschiedener Epochen, auch jener nach Beethoven, hier klingen Liszt und Rachmaninow, Debussy und Glass, bald bekommt die Musik auch einen Beat, darf man das so spielen? Warum denn nicht, sagt Igor, ohne ihn wäre das Stück jetzt sowieso nicht da. Das Finale beginnt klein, wird größer und ist am Ende kosmisch, aus einer Melodie entspringt eine Welt, am Ende mündet alles in reine Euphorie.

Igor, auf dem Podium der Elbphilharmonie, verbeugt sich.

Spielt eine Zugabe.

Keine Ahnung mehr, welches Stück.

Auf dem Nachhauseweg hallt die Musik nach, das ist oft so nach Konzerten, diesmal aber scheint jeder Ton einen kleinen Abdruck hinterlassen zu haben und die Gesamtheit der Töne einen großen.

Was, bitte, war das denn?

Aus wessen Leben hat Igor hier erzählt: aus seinem? Oder aus denen seiner Zuhörer?

Woher kommen die Farben, die Nuancen, die Kraft?

Warum klingt die Waldsteinsonate, dieses gut zweihundert Jahre alte Stück Musik, so oft einfach nur bewältigt, durchgespielt, meinetwegen: gekonnt? Und heute so natürlich, nein, selbstverständlich, als ginge das alles gar nicht anders, als hätte nicht Ludwig van Beethoven das alles irgendwann notiert, sondern als wäre es immer schon da gewesen und gerade zum ersten Mal hörbar geworden.

Ist das vielleicht schon das ganze Geheimnis? Klingt Igor deshalb so interessant, wie er klingt, weil er nicht einfach nur ein Stück Musik spielt, sondern dabei — mit vollem Einsatz und vollem Risiko — sich selbst mit auf die Bühne bringt?

Denn eindeutig, hier geht es nicht um C-Dur, Viervierteltakt, Allegro con brio, Hauptthema, Nebenthema. Hier geht es um viel mehr. Klänge es nicht so platt und hochtrabend, könnte man sagen: um alles.

Und wenn schon der Abglanz des Lebens in der Musik so spannend ist: Wie muss dann erst das Leben selbst sein?

Oder steckt alle Spannung, alle Kraft in der Musik, und der Rest ist öde und leer?

Was bliebe, wenn man jemandem, der so Klavier spielt, das Klavierspielen nimmt? Ginge das überhaupt?

Wie hält es jemand, der so spielt, mit sich selbst aus?

*

DAS ALSO IST die Geschichte. Igor Levit, 32, nicht ausgelastet damit, Jahrhundertpianist zu sein, und zugleich völlig erschöpft davon. Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, und über Monate auch erst einmal auf der Suche nach der Frage selbst: Wer bin ich, und was soll ich tun.

Und jetzt?

Für gewöhnlich bestehen Biografien aus einer lückenlosen Erzählung von Lebensereignissen, die den Eindruck erweckt, das beschriebene Leben sei eine Folge von Kausalitäten, die sich im Moment des Erlebens schon so logisch und schlüssig anfühlen wie im Rückblick. Es ist der Versuch, den Dingen Sinn zu geben, manches bekommt seinen Sinn erst im Zusammenhang.

Aber das Leben besteht nicht nur aus Ereignissen, sondern auch aus Gefühlen, Ahnungen, Dringlichkeit, Überdruss, Unsicherheit, aus Glück und Pech. Und vor allem aus mehr Fragen als Antworten.

Ein solches Buch besteht auch nie allein aus der absoluten, dafür aber immer aus der persönlichen Wahrheit. Aus Geschichten, die immer weitererzählt werden und mit jedem Erzählen besser geworden sind, bei denen sich die Erzähler kaum über Zeit und Ort einigen können, sicher sind sie sich nur darüber, dass alles haargenau so passiert ist.

Eine Möglichkeit wäre, am Anfang zu beginnen, am besten sogar noch früher. Dann müsste man erzählen, wie Elena Levit, Igors Mutter, im Spätwinter 1987 Morgen für Morgen zum Konservatorium in Gorki läuft und Abend für Abend zurück nach Hause, in die winzige Wohnung in einer der Plattenbausiedlungen, und wie sie dabei immer wieder mit Igor in ihrem Bauch spricht, obwohl sie noch gar nicht sicher ist, dass das Kind, mit dem sie schwanger ist, ein Junge wird.

Und man müsste erzählen, wie sie vor Igors Geburt im Traum in einem Konzert sitzt, auf der Bühne spielt ihr Sohn das Klavierkonzert Nr. 2 Opus 18 in c-Moll von Sergej Rachmaninow. Und 15 Jahre später, beim Maria-Callas-Wettbewerb in Athen, sitzt Elena Levit tatsächlich in einem Konzertsaal und hört auf dem Podium ihren Sohn das Klavierkonzert Nr. 2 Opus 18 in c-Moll von Rachmaninow spielen.

Solche Geschichten. Aber hilft das weiter?

Muss man, um zu verstehen, warum ein Pianist spielt, wie er spielt, denkt, wie er denkt, und fühlt, wie er fühlt, vor dem ersten Ton anfangen? Zumal dann, wenn er selbst sich an diesen ersten Ton selbst gar nicht erinnern kann?

In vielen anderen Fällen mag das so sein, bei Igor nicht. Igor Levit ist nur aus der unmittelbaren Gegenwart heraus zu verstehen.

Außerdem gibt es mit der Vergangenheit noch ein ganz anderes Problem — aber dazu später.

Also beschließen wir, für das Buch ein kleines Stück Gegenwart in Augenschein zu nehmen. An jenem Tag im Dezember deutet sehr vieles darauf hin, dass das kommende Jahr eine geeignete Zeitspanne sein würde. Weil sie schon weitgehend verplant und gut überschaubar ist.

Igors Konzerttermine sind für das ganze Jahr disponiert, es ist das Jahr, in dem sich der Geburtstag Ludwig van Beethovens zum 250. Mal jährt. Igor gehört zu den gefragtesten Beethoven-Interpreten auf dem Markt, es ist sehr viel los. Anfang Februar soll er eine Ausgabe des ZDF-Kulturmagazins Aspekte moderieren, Am 10. März, seinem 33. Geburtstag, gibt er ein Konzert mit zwei Beethoven-Klavierkonzerten in der Elbphilharmonie. Im Mai spielt er eine Tour durch die USA, mit dem Solo-Debüt in der New Yorker Carnegie Hall. Im August dann: drei Wochen Salzburger Festspiele, mit den Beethoven-Sonaten.

Soweit erstmal.

Wir verabreden uns für Salzburg, drei Wochen erscheinen uns als ein guter Rahmen für die Gespräche zum Buch. Genug Zeit, um in die Tiefe zu gehen. Was bis dahin passiert, würden wir sehen.

Wir wussten es nicht besser.

Die meisten Dinge, von denen dieses Buch handelt, sind an jenem Tag im Dezember noch nicht im Entferntesten absehbar. Aber das macht nichts.

Wenn man einen Witz erzählt, ist es wichtig, dass man beim ersten Satz schon den letzten kennt. Dieses Buch ist kein Witz.

*

DIE EINFACHSTE VARIANTE, Igors Leben zu erzählen, ist zugleich die bekannteste und die beeindruckendste: Igors Erfolgsgeschichte.

Im Jahr 1987 in Nizhni Nowgorod geboren, einer Stadt in der Sowjetunion, die damals noch Gorki hieß. Mit acht Jahren Übersiedlung nach Deutschland, erst nach Dortmund, dann nach Hannover. Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Studienabschluss mit der höchsten je vergebenen Punktzahl des Instituts. Seine Debüt-CD der fünf letzten Sonaten Beethovens gewinnt den Newcomer-Preis des BBC Music Magazine und den Young Artist Preis der Royal Philharmonic Society. Später folgen eine Aufnahme der Partiten von Johann Sebastian Bach, ein Album mit dem Variationssatz The People United Will Never Be Defeated von Frederic Rzewski sowie den Goldberg- und den Diabelli-Variationen. Das Variationsalbum gewinnt den Grammophone Classical Music Award als Aufnahme des Jahres 2016. Seine Gesamtaufnahme der Beethoven-Klaviersonaten stand auf Platz 1 der Klassik-Charts. Regelmäßig gibt er Solo-Abende bei den Salzburger Festspielen, beim Lucerne Festival, an der Elbphilharmonie, an Londons Wigmore Hall, im Concertgebouw Amsterdam, im Wiener Musikverein und in New Yorks Carnegie Hall. Darüber hinaus gastiert er mit den weltweit führenden Orchestern, unter anderen mit den Berliner Philharmonikern, dem Cleveland Orchestra, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem New York Philharmonic, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und mit den Wiener Philharmonikern.

Er ist Preisträger des Gilmore Artist Award 2018 und Instrumentalist des Jahres 2018 der Royal Philharmonic Society. Im Frühjahr 2019 berief ihn die Hochschule für Musik in Hannover auf eine Professur. Für sein politisches Engagement ist er Träger des 5. Internationalen Beethovenpreises 2019, im Januar 2020 folgt die Auszeichnung mit der »Statue B« des Internationalen Auschwitz Komitees.

Diese Biografie steht abgedruckt in den Programmheften zu Igors Konzerten, in den Booklets seiner CDs, auf seiner Internetseite. Nichts daran ist übertrieben, jedes Wort ist wahr. Aber, und das hat der Text mit jeder anderen Künstler-Biografie gemein: Er erzählt nichts, begründet nichts, erklärt nichts. Er enthält allein die Resultate, aber nicht den Weg dahin. Nur die Höhen, nicht die Tiefen.

*

ZUNÄCHST ZUM OFFENSICHTLICHEN: Igor ist Pianist. Das erklärt schon vieles.

Ein Pianist lebt davon, vor Publikum zu spielen. Er beherrscht Auftritte. Er lebt für sie.

Auftritte ohne Publikum sind möglich, aber sinnlos, Musik braucht nicht nur jemanden, der sie macht, sondern auch jemanden, der sie hört. Ein Pianist braucht Publikum, er braucht ein Gegenüber, er selbst ist sich nicht genug.

Auch deshalb, weil er den weitaus größten Teil seines Lebens allein mit Musik verbracht hat.

Pianisten verbringen von früher Kindheit an sehr viel Zeit allein mit sich am Instrument, im Übungsraum, auf Reisen, auf der Bühne. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Pianisten einsam sind, sie sind es nur dann, wenn sie nicht gut allein sein können.

Ihr Leben spielt sich in Tönen ab, sie lernen sie zu modellieren, damit sie alles sein können: Liebe, Schmerz, Sehnsucht, Mut. Und wenn sie genug von sich in die Töne hineingelegt haben, dann finden ihre Zuhörer darin auch sich selbst.

»Ich spiele meine Musik mit meiner Biografie, meinen Erlebnissen und Gedanken an eben diesem Tag«, sagte Igor einmal in einem Interview mit dem Tagesspiegel. »Und die Zuhörer hören die Musik genauso auf ihre Weise. Ein enorm intimer Vorgang. Wenn ich die Utopie verliere, dass das Publikum auf Augenhöhe mitinterpretiert, hänge ich den Pianisten-Beruf an den Nagel.«

Pianisten lernen früh, Dinge mit sich selbst auszumachen. Sie können sich über sehr lange Zeit auf ein Thema fokussieren. Sie sind daran gewöhnt, dass in jedem Konzert, bei jeder Aufnahme, ja in ihrer ganzen Karriere alle Verantwortung letztlich in jedem Moment allein auf ihren Schultern liegt.

Aber das ist noch nicht alles. Das Leben, das Igor führt, kann er nur deshalb führen, weil er Leistung bringt. Leistung kann er nur bringen, wenn er diszipliniert ist. Er lebt in einem System aus Regeln und Gesetzen, die meisten davon sind ungeschrieben. Und wie immer in der Musik gilt auch für diese Regeln: Es ist erlaubt, sie zu brechen, auf eigenes Risiko. Bevor man sie aber bricht, muss man sie kennen.

Klavier spielen ist nicht schwer, jedenfalls nicht, was die rudimentären Grundlagen betrifft. Man drückt eine Taste und hört einen Ton. Und man hört auch sofort, wie unterschiedlich der Ton klingen kann, je nachdem, mit wie viel Kraft man die Taste drückt.

Genau da beginnt es, schwer zu werden.

Auf einer Geige dauert es drei Jahre bis zum ersten Ton, auch Blasinstrumente sind kompliziert.

Deshalb eignet sich das Klavier so gut für Kinder. Jeder Ton ist ein Erfolgserlebnis, Musik klingt hier sofort nach Musik.

Auf die Frage, warum er eigentlich Klavier spiele, sagt Igor: Weil er kein anderes Instrument könne.

»Die einfachste Erklärung ist wahrscheinlich: weil ich mit drei Jahren angefangen und nie wieder aufgehört habe. Zum Klavier gekrabbelt bin ich von allein, ich kann mich daran nicht erinnern.«

Manchmal spielt Igor als Zugabe eine Miniatur von Dmitri Schostakowitsch — ein Scherzo, Opus 90b, der fünfte Teil der Puppentänze, eine Klaviersuite aus dem Jahr 1952. »Diesen Walzer, den hat Mama früher immer mit ihren Schülern gespielt. Den habe ich schon als kleines Kind gehört.« Die rechte Hand spielt eine einfache Melodie im Dreivierteltakt, die linke eine schlichte Begleitung. Ein Stück, eher für zwei Finger als für zwei Hände, mit ein bisschen Übung kann es jeder Klavierschüler spielen.

Den Anfang jedenfalls. Nach dem Mittelteil bleibt die Melodie im Dreivierteltakt, die Begleitung wechselt in den Viervierteltakt, sechzehn Takte lang läuft beides nebeneinander her, beim Zuhören verknoten sich die Synapsen. Beim Spielen auch.

Es passiert zu viel gleichzeitig.

Jedenfalls nach den Kriterien von Menschen, die nicht Igor sind. Zu viel gleichzeitig ist für Igor noch nie eine Kategorie gewesen.

*

ZU DEN ENTSCHEIDENDEN Abenden in Igors Karriere zählt der 17. September 2004, ein Freitag. Igor, 17 Jahre alt, tritt beim Kissinger Klavierolymp an. Ein Wettbewerb, der nur Teilnehmer zulässt, die anderswo schon Preisträger waren. Neben Igor treten unter anderem an: Martin Stadtfeld, der damals bereits einen Plattenvertrag mit Sony Music hat, und Alice Sara Ott, die Igor aus den Sommerakademien seines Lehrers Karl-Heinz Kämmerling aus Salzburg kennt. Igor spielt Schumann, Beethoven und die Bach-Transkriptionen von Max Reger, ein ungewöhnliches Programm für einen Wettbewerb.

Und er macht Bekanntschaft mit zwei der wahrscheinlich mächtigsten Frauen im deutschen Musikbetrieb: Eleonore Büning, Musikkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Kari Kahl-Wolfsjäger, die vor der Gründung des Wettbewerbs das Kunstfest Weimar gegründet, das Beethovenfest Bonn geleitet und 1986 den Kissinger Sommer erfunden hat, drei nicht unwesentliche Festivals im deutschsprachigen Raum.

Er holt den zweiten Preis, darf wie alle Preisträger im Folgejahr beim Kissinger Sommer spielen und bekommt, auch das gehört zum Deal, eine Reihe weiterer Auftrittsmöglichkeiten: für die Musiker eine Chance, Routine zu sammeln, für die Ausrichter des Wettbewerbs die Möglichkeit, die Kosten einzuspielen.

Dann vergeht viel Zeit.

Anfang des Jahres 2010 ruft Kari Kahl-Wolfsjäger Igor an und fragt, ob er mitkommen möchte auf eine Reise nach China. Es gebe einen Kulturaustausch zwischen der chinesischen Provinz Shandong und dem Freistaat Bayern, der eine Auswahl junger Künstler zur »International Music Week« nach China entsende: mehrere Pianisten, mehrere Geiger, etliche Sängerinnen und Sänger, für sieben Konzerte in zwölf Tagen, in wechselnder Besetzung. Igor sagt zu, er steht inzwischen kurz vor seinem Konzertdiplom, hat aber sonst nicht viel zu tun. Er bespricht zwei, drei Programmvarianten und bucht die Flüge nach Peking.

Igor reist einen Tag früher an, er will Peking-Ente essen, einige andere Musiker aus der Truppe fliegen auch schon vorab. Nach der Landung sieht er auf den Monitoren am Flughafen die Eilmeldung, auf Island sei der Vulkan Eyjafjallajökull ausgebrochen. Einige Stunden später wird, wegen Asche in höheren Luftschichten, der komplette Luftraum über Russland gesperrt. Der Flugverkehr in weiten Teilen Europas steht still, eine große Zahl der Kollegen sitzt in Deutschland fest, der einzige Pianist der Truppe, der es nach China geschafft hat, ist Igor.

»Ich habe dann in meinem lustigen Leichtsinn gesagt: Ich übernehme alle Konzerte, wo ist das Problem? In lauter Millionenstädten, in denen es keine richtigen Konzertsäle gab, das war ganz abenteuerlich. Ich habe einfach die dreifache Menge gespielt. Da musste ich auch richtig viel Repertoire raushauen, weil wir manchmal in einer Stadt zwei Konzerte gegeben haben — und ich konnte ja nicht zweimal das Gleiche spielen.«

Igor spielt Kammermusik, begleitet Liederabende und Violin-Sonaten, zusätzlich übernimmt er die Klavierabende der Kollegen.

»Er hat das alles draufgehabt, und was er nicht draufgehabt hat, das hat er sich innerhalb von einem Tag drauf geschafft«, sagt die Musikkritikerin Eleonore Büning in einem Radio-Interview mit dem WDR. Sie ist auch in China — Büning begleitete das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf einer Asien-Tournee und wollte längst wieder zu Hause sein. Aber dann kommt sie nicht weg — und besucht ihre alte Freundin Kari Kahl-Wolfsjäger, die mit ihrer Truppe gerade in Jinan probt.

Die Bedingungen sind nicht die besten. Auf der Bühne des Kongresszentrums in Jinan steht ein Flügel, der klingt, als wäre er einen Winter lang im Garten vergessen worden. Igor begleitet Sonaten von Mozart und Lieder von Schubert, zum Abschluss spielt er die Waldsteinsonate.

Eleonore Büning betritt den Saal, mitten in die Probe, hört eine Weile zu, fragt sich: Was ist das für ein Pianist?

Er kommt ihr bekannt vor. Sie erkennt ihn nicht.

Als sie ihn zuletzt hörte, war er 17 Jahre alt, pummelig.

Vier Tage später in einem ungeheizten, ziemlich verdreckten Konzertsaal in Qingdao, mit mezzoforte brummender Verstärkeranlage, steht ein verstimmter Baldwin-Flügel, das eingestrichene As ist kaputt. Wenn man die Taste anschlägt, erklingen eine Menge anderer Töne, nur nicht das As. Auch das B scheppert.

Der eilig bestellte Klavierstimmer erscheint nicht, Levit ändert das Programm, spielt nicht Waldstein, sondern sieben der zwölf Transzendental-Etüden von Liszt, gelernt hat er sie schon länger, öffentlich gespielt noch nie. »Die heiligste Stelle in Waldstein ist die Moll-Passage im zweiten Satz mit der verminderten Quinte, da brauche ich das As«, erklärt Igor der staunenden Kritikerin. »Das geht nicht mit diesem Flügel, das wusste ich. Bei Liszt wusste ich nicht, was passieren würde. Es war ein Experiment.« Das Experiment glückt.

An den vier folgenden Abenden spielt Igor außer Waldstein und Liszt noch das Klavierkonzert Nr. 5 Opus 73 in Es-Dur von Beethoven und Schuberts »Moments musicaux«, er begleitet Beethoven-Violinsonaten und Liederabende. Eine Leistungsschau.

Auf der Busfahrt von Jinan nach Qingdao beobachtet Büning Levit beim Üben des Klavierkonzertes: die Noten auf den Knien, die Tasten im Sinn, eine Einspielung mit Alfred Brendel auf den Ohren.

»Ich lerne ein neues Stück zuerst immer ohne Klavier aus den Noten. Ich trage es mit mir herum im Kopf, manchmal dauert das ewig, Monate. Man muss es doch kennen, bevor man es spielt. Wenn ich mich dann hinsetze und es zum ersten Mal spiele, ist es nicht das erste Mal« — diesen Satz sagt Levit nicht im Bus in China, sondern zu Hause am Telefon, als Büning ihm ankündigt, sie wolle ein Porträt über ihn schreiben und habe noch zwei Fragen. Er steht gerade in der Mensa, als sie anruft.

Ein Porträt in der Frankfurter Allgemeinen über einen Pianisten, der noch nicht einmal sein Konzertexamen bestanden und außer einem Mitschnitt der Diabelli-Variationen noch keine CD eingespielt hat, ist ungewöhnlich.

»Er war überhaupt nicht auf dem Radar der Öffentlichkeit«, sagt Büning im WDR. »Aber ich war — und bin es nach wie vor — so überzeugt von seiner künstlerischen Integrität. Von dem technischen Können will ich gar nicht reden, das haben viele, technisch ist er sowieso über jeden Zweifel erhaben. Aber die Aussagekraft, die Intensität, die Kreativität dieses Musikers — so etwas habe ich in meiner ganzen Laufbahn vorher noch nicht erlebt.« Sie beschließt, die große Glocke zu läuten.

Der Text erscheint am 3. Mai 2010, er beginnt nicht übermäßig freundlich.

»Vor sechs Jahren hörte ich Igor Levit zum ersten Mal. Da war er 17, ein kleiner runder Mensch und unfassbar schwatzhaft. Mischte sich überall ein, erzählte unkomische Witze, wusste zu jedem Thema etwas zu sagen, nur wenn es am Flügel saß und spielte, hörte dieses dicke Kind vorübergehend auf zu reden.«

Aber dann.

»Was zeichnet große Pianisten aus? Dass sie schwierigste Literatur tadellos bewältigen, das natürlich auch. Aber vor allem: dass sie etwas vom Leben verstehen und davon, wie es sich spiegelt und aufgehoben ist in Aufbau und Struktur, Geschichte und Aussage der Musik: so, dass sie die Stücke, die sie spielen, aufklappen können, wie man ein Buch aufklappt und darin liest, und dass sie uns deren Geschichte erzählen, als wäre sie gerade eben neu passiert, so, dass wir alles leicht begreifen, mit den Ohren und mit den Herzen.«

Der Text gehört zu der Sorte, wie man sie als Musikkritiker nur sehr wenige Male im Leben schreiben kann, jedenfalls dann, wenn einem die eigene Glaubwürdigkeit nicht egal ist. »Die Musik entsteht bei Levit im Kopf, nicht an den Tasten«, schreibt Büning. »Bei den meisten angehenden jungen Pianisten, auch den hochbegabten, ist es genau umgekehrt.«

Schließlich schreibt sie einen Satz, der Igor noch lange nachhängen wird.

»Rückblickend können sich die Kissinger also auf die Schulter klopfen und sagen: Ein toller Jahrgang. — Igor Levit aber, im Gegensatz zu (…) all den anderen netten schmiegsamen gutaussehenden Notenabspielern, die für eine Weile von der PR-Maschinerie nach oben gespült werden, hat das Zeug dazu, einer der großen Pianisten dieses Jahrhunderts zu werden. Besser gesagt, er ist es schon.«

Igor wusste, dass das Porträt erscheint, aber nicht, wie groß es werden würde. Er sieht die Zeitung an einer Tankstelle in der Nähe seines Elternhauses liegen, er fragt den Mann an der Kasse, ob er einmal hineinschauen dürfe. Dann kauft er den ganzen Stapel.

Die ganze Branche liest den Text. Seine künftige Presseagentin Maren Borchers. Auch der Mann, der ihm den Vertrag mit seiner Plattenfirma verschafft. An diesem Sonntag im Mai 2010 beginnt ein neues Kapitel.

*

ALS MAREN BORCHERS den Text von Eleonore Büning fertiggelesen hat, ruft sie sie an und schimpft ins Telefon. Wie kannst du so einen Artikel schreiben, fragt sie. Wie kannst du jemanden mit einer solchen Bürde belegen? Wie kannst du die Messlatte so hoch legen? Der Typ ist noch ein Baby, der kann jetzt nur verlieren.

Büning entgegnet, das wisse sie alles — aber so einen Artikel schreibe man nur einmal im Leben, und das sei er nun.

Ein Dreivierteljahr später, im Januar 2011, lässt Büning ihren Bechstein-Flügel renovieren — und lädt zur Einweihung Igor zum Hauskonzert in das Wohnzimmer ihrer Berliner Altbauwohnung ein. Es ist ihr Geburtstag, eingeladen sind Berliner Künstler, Feuilleton-Kollegen, wichtige Kontakte, Freunde, auch Maren Borchers.

Borchers’ Mann begleitet sie, sie muss ihm versprechen, nicht wie sonst bei solchen Terminen den ganzen Abend zu arbeiten.

Als sie ankommen, packt Büning Igor und sie an den Händen, führt sie in ihre Musik-Bibliothek und schließt von außen die Tür mit den Worten: Ihr beiden müsst reden.

Borchers kennt Igor nur aus Bünings Artikel, hat ihn noch nie spielen hören. Igor kennt sie aus einem Interview, von dem er sich nur die Überschrift gemerkt hat: »Wunderkinder nehme ich nicht«.

Beide reden kurz, irgendwas.

Dann muss Igor spielen. Beethoven, die Sturmsonate. Eleonore Büning weint vor Glück. Nach dem Konzert verabreden sich Igor und Borchers auf einen Kaffee im Literaturhaus. Bei dem Treffen sagt sie:

Wir müssen nicht zusammenarbeiten. Wir können, wenn wir wollen. Aber wir müssen nicht. Der Satz beeindruckt Igor.

Dies ist der Tag, an dem Igors Zusammenarbeit mit seiner Presseagentin beginnt. Eine Frau, die über sich sagt, ohne sie wäre Igor nicht der geworden, der er ist.

Igor sieht das ganz genauso.

»Ich habe nicht so viele menschliche Konstanten im Leben«, sagt Igor, »ich bin auch nicht auf Konstanten aus. Aber wenn sie sich einmal von selbst ergeben, dann will ich sie nicht mehr loslassen. Maren ist eine Konstante, und sie wird es auch bleiben. Sie gebe ich nicht mehr her.«

Die ersten zwei Jahre verbringt Maren Borchers damit, Interview-Anfragen abzusagen. Es gibt ja noch nichts, wofür sich Werbung zu machen lohnt.

Als sie für ihre Agentur eine Facebook-Seite gründet, schlägt sie Igor vor: Mach doch eine öffentliche Probe im Maison de France, wir laden über Facebook dazu ein, mal sehen, was passiert.

Niemand kommt.

Die Texte, die über Igor erscheinen, teilen sich von Anfang an in zwei Lager.

Es gibt Kollegen, die gegen Eleonore Büning anschreiben. Und die, die sich von Igor begeistern lassen, gestandene Kritiker wie auch Autoren, die für gewöhnlich nicht über klassische Musik schreiben.

In der Folgezeit wird Igor auf Twitter immer lauter, die Tonspuren laufen parallel.

Das Arbeitsprinzip von Maren Borchers: Der Künstler soll sich auf die Kunst konzentrieren können. Er braucht ein Umfeld, das ihm genau das ermöglicht — ein Umfeld, dem er blind vertraut.

Nur denkt Igor keine Minute daran, sich nur um seine Kunst zu kümmern.

*

DASS IGOR AUCH abseits der Konzertsäle so präsent ist, wie er es ist, ist keine Strategie.

Es geschieht aber auch nicht kopflos.

Maren Borchers versucht, eine Fokussierung zu schaffen. Vieles, was Igor macht, macht er, weil Borchers es eingefädelt hat. Weitaus mehr macht er, weil Borchers es nicht verhindern konnte. Igors Strategie ist die der maximalen Konzentration — nur eben auf viele Dinge gleichzeitig.

»Dass die Dinge heute so sind, wie sie sind, ist auch das Resultat daraus, wie wir gearbeitet haben«, sagt Maren Borchers. »Hätten wir Igor von Anfang an wie reifes Obst durch die Talkshows gereicht, wären wir heute nicht da, wo wir sind.« Nicht mehr.

Vor der Gründung ihrer Agentur arbeitete Borchers für ein Klassik-Label und lernte einen Tenor kennen, der sehr schnell sehr erfolgreich wurde. Er bat sie, ihn zu beraten, sagte ihr, sie sei die einzige Person in der Branche, der er vertraue. Sie warnte ihn: Mach weniger. Weniger. Noch weniger. Geh nicht in diese Fernsehshow, nicht in jene, noch nicht zu »Wetten dass« — lass es, warte! Aber ihm ging es nicht schnell genug, sie beriet ihn, er schlug ihre Warnungen in den Wind, sie sagte irgendwann: Gut, es ist auch eine Entscheidung, die Kerze an allen Enden gleichzeitig abzubrennen. Seine Karriere hat nicht lange durchgehalten. Das soll ihr nicht noch einmal passieren.

Es darf nicht verwässern. Es ist ohnehin schon zu viel.

Heute steckt sie den überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit, Energie und Ressourcen in Igor, er hat die Erlaubnis, Tag und Nacht anzurufen, und er macht davon rege Gebrauch. »Igor wohnt in meinem Telefon«, sagt sie. Sein Klingelton in ihrem Telefon ist die Goldberg-Variation Nummer 14, von ihm selbst gespielt.

»Ich vertraue Igor voll und ganz«, sagt Maren Borchers. »Und wir haben es sowieso nicht in der Hand. Ich würde immer auf das Gute im Menschen zählen. Aber wenn sich jemand mit Igor anlegen will, dann wird er es sowieso schaffen.

Ich wäre längst gegangen, wenn ich das Gefühl hätte, der Typ ist ein Arsch. Es ist ja genau das Gegenteil. Und sobald er aufhört, zuzuhören, wäre die Zusammenarbeit ohnehin beendet — dann hätte es keinen Sinn mehr.«

Macht es ihr das Leben schwer, dass er sich politisch so ambitioniert fühlt? — »Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es erweitert meinen Horizont extrem.« — Und ihm? Macht es ihm das Leben schwer? Wäre es nicht anders einfacher? — Sie überlegt. »Nein.«

*

HANNOVER, 1. NOVEMBER 2019. Ein kalter, dunkler Tag, der Saal in der Musikhochschule ist seit Wochen ausverkauft. Igor gibt sein Antrittskonzert als Professor jener Hochschule, deren Student er mehr als zehn Jahre lang war. Igors Familie ist da, seine Lehrer, Freunde von früher. Vor der Pause spielt er das Adagio aus der Symphonie Nr. 10 von Gustav Mahler, in einer Bearbeitung des schottischen Komponisten und Pianisten Ronald Stevenson. Nach der Pause folgt Stevensons Passacaglia on DSCH, die Initiale von Dmitri Schostakowitsch in Töne übersetzt. Ein Stück, das kaum jemand kennt und kaum ein anderer Pianist spielen kann, eine Weltumseglung in Tönen, eine kleine Geschichte der Menschheit, eine Reise durch ein Leben, 90 Minuten lang.

Zwei Werke, die viel zu groß sind für das Klavier.

»Die Passacaglia ist ein politisches, ein linkes, ein internationales Stück. Sensationell gut geschrieben. Unglaublich tief, ernsthaft, weit, ausufernd, sehr emotional. Und es berührt mich, ich kann damit viel anfangen. Es passt in seiner ganzen Art zu dem, wie ich spiele. Das Manische, das Politische, Dunkle, Harte, Sinnliche, das ist mir alles sehr nah.«

Hätte er die Passacaglia schon im Jahr 2014 gekonnt, er hätte sie schon damals aufgenommen, zusammen mit den Goldberg- und den Diabelli-Variationen und »The People United will never be defeated«, sagt Igor. »Ich halte diese vier Werke für die wichtigsten Variationszyklen in der Literatur. Aber ich konnte die Passacaglia damals einfach nicht. Ich mag es, auf der Bühne Zeit zu haben. Ich mag Stücke, die mir Zeit geben.«

Aber Stücke, die mehr Zeit geben als andere, kosten auch mehr.

»Wir haben noch niemals so ein Konzert erlebt«, sagt seine Mutter. »Nicht wegen der Länge des Stücks, sondern wegen der Intensität und Dichte der Informationen, die er ins Publikum schickt. Man war völlig fertig danach. Und es war keine Minute langweilig. Ich habe mir Sorgen gemacht, ich dachte: Mein Gott, wer kommt da? Wer sitzt da im Saal? Was sind die Erwartungen? Ich sage das Igor nicht, das sind meine Gedanken. Er braucht diese Extremsituationen, er sucht sie auch. Und dann stelle ich fest, oh, die 90 Minuten sind um, und ich möchte die Geschichte weiter hören.«

*

AUF EINER ZUGFAHRT von Hannover nach Berlin kommen wir nochmal auf die Passacaglia zu sprechen.

— Was passiert mit dir während der eineinhalb Stunden? Bemerkst du, was im Saal passiert? Oder steckst du kopfüber in der Musik?