Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

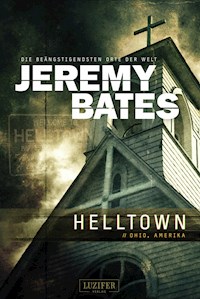

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die beängstigendsten Orte der Welt

- Sprache: Deutsch

Seit den 1980er-Jahren kursieren unzählige Gerüchte über okkulte Aktivitäten und möglicherweise übernatürliche Phänomene in einer kleinen Region in Summit County, Ohio – auch Helltown genannt. Da ist die Brücke, auf der man nachts Kinderschreie hören kann, Straßen, die ins Nichts zu führen scheinen, oder ein alter Schulbus, in dem angeblich ein Serienkiller mehrere Kinder tötete. Am bekanntesten aber ist die weiße Kirche im Zentrum von Helltown – an der verstörenderweise mehrere umgekehrte Kreuze prangen. Eine Gruppe von Freunden macht sich auf, den Legenden von Helltown nachzuspüren. Auf einer der gespenstischen Straßen werden sie von einem mysteriösen Leichenwagen abgedrängt – ein erster Vorbote, dass sich das als Nervenkitzel gedachte Abenteuer schnell in einen Kampf ums nackte Überleben verwandeln könnte … Mit HELLTOWN findet diese in ihrer Form einmalige halbdokumentarische Horror-Roman-Reihe endlich und vielfach gewünscht ihre Fortsetzung. In jedem Band entführt Jeremy Bates seine Leser an real existierende verfluchte, beängstigende oder berühmt-berüchtigte Schauplätze auf der ganzen Welt, und verbindet den Mythos dieser Orte geschickt mit fiktiven Begebenheiten. Und gerade dieser Bezug zu realen Orten, die der interessierte Leser nach der Lektüre im Prinzip vor Ort selbst erforschen kann, macht diese Romane zu einem Wagnis – oder einem besonderen Vergnügen. Lesen als Grenzerfahrung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Helltown

Die beängstigendsten Orte der Welt – Band 3

Jeremy Bates

übersetzt von Sylvia Pranga

This Translation is published by arrangement with Jeremy Bates Title: HELLTOWN. All rights reserved. First Published 2016.

Impressum

überarbeitete Ausgabe Originaltitel: HELLTOWN Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Sylvia Pranga Lektorat: Manfred Enderle

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-667-2

Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Inhaltsverzeichnis

Prolog

In dem von Schimmel befallenen, verlassenen Haus hallte dumpf ein chinesischer Gong wider, gefolgt von liturgischer Musik, gespickt mit elektronisch produzierten Effekten. Die Tür am anderen Ende des Raums öffnete sich, und eine große Frau, gekleidet im üblichen Ordenshabit und der Haube einer Nonne, tauchte auf. Sie hielt ein in der Scheide steckendes Zeremonienschwert in der einen Hand und eine schwarze Kerze in der anderen. Der Diakon und Sub-Diakon, beide in bodenlange schwarze Roben mit Kapuze gehüllt, folgten ihr. Der Hohepriester erschien zuletzt. Im Gegensatz zu den anderen war sein Gesicht zu sehen, auf seinem Kopf saß eine hautenge Mönchskapuze, aus der Hörner hervorragten, die aus Tierknochen bestanden. Er trug eine schwarze Soutane und einen dazu passenden Umhang aus Gabardine mit scharlachrotem Futter. Seine Augen waren dunkel und glänzend, allerdings war sein langer, buschiger Bart nicht gerade mephistophelisch.

Die Prozession versammelte sich wenige Meter vom Altar entfernt, der Hohepriester in der Mitte, die Pseudo-Nonne und der Diakon zu seiner Linken, der Sub-Diakon zu seiner Rechten. Sie alle machten eine tiefe Verbeugung und sahen auf die nackte Frau herunter, die auf dem heiligen Tisch lag. Ihr Körper lag in rechten Winkeln zu seiner Länge, ihre Arme waren wie an einem Kruzifix ausgestreckt, die Beine weit gespreizt. Jedes Glied war mit Seilen gesichert, die in Ösen im Boden befestigt waren. Ihre blass-weiße Haut bildete einen scharfen Kontrast zu ihrem dick geschminkten Gesicht und dem tiefschwarzen Haar. Die Zahl des Satans, 666, war mit Blut auf ihre Brüste geschrieben. Auf der Wand über ihr, in roter Schrift, befand sich das Siegel des Baphomet: Ein Ziegenkopf in einem umgekehrten Pentagramm, um das ein Kreis gezogen war. Ein großes Kreuz hing mit der Oberseite nach unten direkt vor dem Kopf, sodass ein Auge an jeder Seite hervorspähte. Der Orgelspieler wechselte zu Die Hymne an Satan, eine pervertierte Version von Bachs Jesu, meine Freude. Der Diakon läutete neunmal eine Glocke mit tiefem Klang. Dann hob der Hohepriester die Hände, die Handflächen nach unten gerichtet, und sagte: »In Nomine Magni Dei Nostri Satanas, introibo ad altare, Domini Inferi.«

Die Schwarze Messe hatte begonnen.

***

Das Auto in der Zufahrt war das erste einer Reihe von schlechten Omen für Darla Evans. Es war kein Pick-up Truck oder auch nur der verrostete Ford Thunderbird, den Marks Freund Henry Roberts fuhr. Es war ein kleiner, roter Volkswagen-Käfer. Er beanspruchte den größten Teil der kleinen Zufahrt, also parkte Darla am Bordstein, Stoßstange an Stoßstange mit Marks in die Jahre gekommenen Camaro. Sie stieg aus, holte ihr Gepäck aus dem Kofferraum des Golfs und atmete die frische Herbstluft ein.

Beim Anblick ihres vor Kurzem erworbenen Hauses spürte Darla überwältigendes Heimweh, obwohl sie nur zwei Tage lang in Akron auf der Firmenkontaktmesse gewesen war. Das Haus war idyllisch, erbaut um den Jahrhundertwechsel, und hatte drei Schlafzimmer, zwei Bäder und einen großen Garten – perfekt, um eine Familie zu gründen.

Während Darla ihren Rollkoffer über den Weg zog, der zum Haus führte, berührte sie geistesabwesend ihren kaum sichtbaren Babybauch und warf einen Blick auf den Käfer. Sie fragte sich, wem er gehörte. Nicht den Handwerkern. Sie würden sich um nichts in der Welt in etwas so Niedlichem erwischen lassen. Jemand, der etwas mit der Hochzeit zu tun hatte? Darla und Marks Mutter Jennifer kümmerten sich um den Großteil der Vorbereitungen, aber Mark war damit beauftragt worden, den Fotografen zu organisieren.

Darla machte sich nicht die Mühe, die Schlüssel aus ihrer Handtasche zu fischen, denn Mark schloss nie ab, wenn er zu Hause war. Und tatsächlich ließ sich die Haustür öffnen, und sie betrat den kleinen Eingangsbereich. Eine Treppe zur Linken führte ins obere Geschoss. Rechts lag das Wohnzimmer. Der Eingang zu diesem Raum war mit durchsichtigem Plastik verhängt. Durch das Material konnte sie ein Durcheinander von Maurerarbeiten, ein paar verstreute Werkzeuge und eine graue Schicht Staub auf dem Boden sehen, durch den sich verschiedene Abdrücke von Stiefeln schlängelten. Sie und Mark ließen den originalen Backstein-Kaminsims aus den 1920ern aufarbeiten.

Marks Slipper standen unter dem gusseisernen Heizkörper neben einem Paar schwarzer, spitz zulaufender Sandaletten mit hohen Absätzen. Darla fragte sich, ob sie einer Arbeitskollegin gehörten. Sie neigte den Kopf in der Erwartung, ein Gespräch zu hören. Sie hörte nichts. Sie überlegte, ob sie rufen und damit ankündigen sollte, dass sie früher von der Firmenkontaktmesse zurück war. Aber wegen der Stille ging sie davon aus, dass Mark und sein Gast wahrscheinlich draußen auf der hinteren Terrasse waren.

Sie ließ den Koffer aufrecht stehen und ging durch den Flur in die Küche. Sie runzelte beim Anblick der beiden leeren, dickbauchigen Weingläser auf der Arbeitsplatte die Stirn. Daneben stand eine leere Flasche Merlot. Verwirrung befiel sie, und darunter lauerte wie ein dunkler Schatten Erschrecken. Sie redete sich ein, dass es eine absolut harmlose Erklärung dafür gäbe, warum Mark Wein mit jemandem trank, der Pumps trug und einen roten Käfer fuhr. Natürlich gab es die. Sie und Mark führten eine ideale Beziehung. Das sagten alle. Sie hatten gerade ein Haus gekauft und erwarteten ein Baby. In diesem Szenario gab es keinen Platz für das, was das Flüstern in ihrem Kopf befürchtete. Sie schämte sich, so etwas auch nur in Erwägung zu ziehen.

Sie ging in den hinteren Teil der Küche und blickte durch die gläserne Schiebetür. Terrassenstühle aus Plastik, ein alter Grill, ein Schuppen mit durchhängendem Dach – im Garten war niemand zu sehen. Darla überlegte erneut, ob sie rufen sollte, doch dieses Mal blieb sie aus einem anderen Grund still. Weil du sie stören könntest? Weil sie dann Zeit hätten, um … was zu tun? Sich anzuziehen? Sie ging den Weg zurück, den sie gekommen war. Plötzlich war ihr schwindelig und übel.

Zurück im Eingangsbereich blieb Darla am Fuß der Treppe stehen und zögerte. Sie meinte, ein schwaches Geräusch zu hören, vielleicht jemand, der leise sprach. Sie ging die Stufen hoch. Zehn Stufen bis zum Treppenabsatz, es folgten eine Biegung nach rechts und sechs weitere Stufen. Sie waren mit Teppich ausgelegt und knarrten nicht. Sie hatten vor, den Teppich herauszureißen und das originale Hartholz darunter zu restaurieren.

Als sie den oberen Stock erreichte, bestätigte sich, was sie geglaubt hatte zu hören. Stimmen, murmelnd, die aus dem Hauptschlafzimmer kamen. Sie ging in die Richtung, schien jetzt zu schweben und von sich selbst losgelöst zu sein. Es war, als hätte ihr Körper sich selbst mit einer Mischung aus starken Chemikalien geflutet, um sie gegen den unausweichlichen Schmerz abzustumpfen, der so nah lauerte. Sie wusste, dass Männer und Frauen einander betrogen. Das war eine Tatsache des Lebens in einer monogamen Gesellschaft. Sie hatte sich nur nie vorstellen können, dass Mark es ihr antun würde.

Das da drin kann nicht er sein, dachte sie irrational. Es muss jemand anderer sein.

***

Nach der Hälfte des dritten Abschnitts der Schwarzen Messe, holte der Kanoniker, der Sub-Diakon, einen Nachttopf aus den Schatten und übergab ihn der Nonne, die in den Topf urinierte, wobei sie glückselig grinste, während der Organist eine tiefe, dröhnende Hymne spielte. Der Hohepriester sagte: »Im Namen Marias, sie lässt das Taufbecken mit den Wassern der Gnade widerhallen. Sie gibt die Güsse des Segens und lässt die Tränen des Schams strömen. Sie leidet lange, und ihre Demütigung ist groß, doch sie lässt es mit der Freude ihrer Demütigung auf die Erde strömen. Ihr Becher läuft über, und ihr Wasser ist erhaben. Ave Maria ad micturien deum festinant.«

Als die Nonne mit Urinieren fertig war, holte der Sub-Diakon das Becken und hielt es vor den Hohepriester, der einen phallusförmigen Weihwedel in die Flüssigkeit tauchte. Er drehte sich zu den vier Haupthimmelsrichtungen und schüttelte bei jeder dreimal den Weihwedel. »Im Namen Satans, wir segnen dich hiermit, dem Symbol der Saat des Lebens. Im Namen Luzifers, wir segnen dich hiermit, dem Symbol der Saat des Lebens. Im Namen von Belial, wir segnen dich hiermit, dem Symbol der Saat des Lebens. Im Namen von Leviathan, wir segnen dich hiermit, dem Symbol der Saat des Lebens.«

Er hob den phallischen Weihwedel in die Höhe seiner Brust, als Angebot für Baphomet, küsste ihn und legte ihn zurück auf den Altar. Dann äußerte er die angeblichen letzten Worte Jesus Christus‘ am Kreuz. »Shemhamforash!«

»Heil Satan!«, antwortete die Versammlung.

***

Darla blieb vor der Schlafzimmertür stehen. Sie hörte die gurrende Stimme einer Frau, die ihre Worte mit einem kehligen Lachen betonte. Sie wollte sich umdrehen und gehen, so tun, als wäre es nie passiert. Aber sie konnte es nicht. Sie wappnete sich und öffnete die Tür – und alles in ihr brach sofort in sich zusammen. Ihre Lungen, sodass ihr das Atmen schwerfiel. Ihr Nervensystem, sodass sie sich taub fühlte. Ihr Herz war wie in zwei Hälften geschnitten, leer und hohl.

Mark lag auf dem Rücken im Doppelbett, sein durchtrainierter Körper war, abgesehen von einer blauen Unterhose, nackt. Eine gebräunte, wasserstoffblonde Frau saß mit gespreizten Beinen auf ihm, Becken an Becken. Sie trug nichts außer einem schwarzen, mit Spitzen besetzten Tanga. In einer Hand hielt sie einen pinkfarbenen Staubwedel, in der anderen eine rote Kerze, die sie dazu benutzte, heißes Wachs auf Marks Brustkorb zu tropfen.

Mark drehte den Kopf zu Darla, als hätte er ihre Anwesenheit gespürt. Als er sie sah, warf er die Frau von sich herunter und setzte sich schnell auf. »Himmel!«, sagte er, und für einen Moment schien er wütend zu sein, als wäre er aufgebracht darüber, dass Darla die Dreistigkeit hatte, ihn zu erwischen, während er es trieb. Allerdings nahm er sehr schnell eine angemessen beschämte und besorgte Miene an.

»Was …?« Die Frau drehte sich um und sah Darla. Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung.

»Raus hier«, sagte Darla ruhig, aber giftig.

»Hey, tut mir leid. Wir hätten anderswo hingehen sollen …«

»Raus hier!«, schrie sie.

»Okay, okay. Reg dich mal ab.« Ihr beiläufiger Tonfall war provozierend. Sie würde jetzt hier verschwinden und wahrscheinlich mit ihren Freundinnen über das, was passiert war, tratschen. Es war ja nicht ihr Leben, das von einer Sekunde zur anderen in Scherben lag.

Darla ging ein paar Schritte, griff in die Föhnfrisur der Schlampe und riss sie vom Bett. Die Frau kreischte.

»Hey, Dar, ganz ruhig«, sagte Mark. »Immer langsam. Lass uns reden.«

Darla ignorierte ihn und zerrte die Frau – die gebückt ging, kreischte und deren nackte Brüste wackelten – durchs Zimmer, schubste sie in den Flur und knallte die Tür zu.

Dann wirbelte sie zu Mark herum. Sie wollte ihm jedes Schimpfwort entgegenschleudern, das sie kannte. Doch sie konnte nichts hervorbringen. Sie biss sich auf die Unterlippe, damit sie nicht zitterte.

»Hör zu, Dar«, sagte er und kratzte sich am Hinterkopf. »Es ist nicht so, wie …«

»Mach das nicht mit mir! Wag es bloß nicht, das mit mir zu machen!«

Er schloss den Mund und schien nicht zu wissen, was er als Nächstes sagen sollte.

»Wie lange?«, fragte sie.

Er stieg aus dem Bett und zog seine Acid-gewaschene Jeans an.

»Wie lange?«, wiederholte sie.

Ein Hämmern an der Tür. »Mark! Ich brauche meine Klamotten.«

Mark wollte auf Darla zugehen, überlegte es sich anders und hielt Abstand. »Ein paar Wochen«, sagte er.

»Wer ist sie?«

»Das ist unwichtig.«

»Wer ist sie?«

Er zuckte mit den Schultern. »Jemand aus dem Ski-Urlaub.«

»Hey!«, rief die Frau erneut. »Ich gehe ja. Aber ich brauche meine Sachen.«

»Ich schicke sie weg«, sagte er. »Dann können wir reden.«

»Raus hier.«

»Was?«

»Raus aus diesem Haus.«

»Dar, du kannst nicht klar denken. Lass mich sie loswerden und …«

»Zur Hölle, raus aus diesem Haus, Mark. Oder ich schwöre bei Gott, ich werde dich schlagen.«

»Dar …«

»Verschwinde!«

Er runzelte die Stirn, war wieder verärgert und unentschlossen. Dann hob er sein gelbes Poloshirt mit dem aufgenähten Logo seines Services für Autoreparaturen, einen schwarzen BH und ein rotes Kleid mit Karomuster auf. Er ließ seine Socken, die Innenseite nach außen gekehrt, auf dem Boden liegen. Auf seinem Weg zur Tür blieb er vor Darla stehen und versuchte, ihre Schulter zu berühren. Sie gab ihm eine Ohrfeige. Er wich erschrocken zurück. Zuerst wirkte er noch wütender, dann zeigte er nur noch erschöpfte Resignation. Er verließ das Schlafzimmer.

»Hey, danke«, sagte die Blondine und nahm ihr Kleid. »Und tu mir leid deswegen …«

»Nicht jetzt«, schnappte Mark.

Darla blieb, wo sie war, die Arme vor der Brust verschränkt. Sie begann zu zittern. Die Haustür öffnete und schloss sich. Ein Automotor startete. Dann noch einer. Dann entfernten sich die Motorengeräusche und sie war allein.

***

Der Hohepriester entfernte den schwarzen Schleier, der den Kelch und die Hostienschale bedeckte. Er hob die Schale mit beiden Händen hoch. Darauf lag eine Oblate aus Steckrüben. Er sagte: »Gesegnet seien Brot und Wein des Todes. Tausendmal mehr gesegnet als das Fleisch und Blut des Lebens, denn ihr seid nicht von menschlichen Händen geerntet worden, noch hat euch ein menschliches Wesen gemahlen oder gerieben. Es war unser Herr, Satan, der euch zu den Mühlen des Grabes brachte, sodass ihr zum Brot und Blut der Offenbarung und des Abscheus werden konntet.« Seine Stimme wurde rauer und kehliger. »Ich spucke auf euch, ich schlage euch nieder, denn ihr predigt denjenigen Strafe und Scham, die sich befreien wollen, und ihr verleugnet die Sklaverei der Kirche!« Er schob die Hostie zwischen die Schamlippen der Frau, zog sie wieder hervor und hob sie zu Baphomet. »Verschwinde ins Nichts, du Narr der Narren, du abscheulicher, widerlicher Verleugner der Majestät Satans, dem wahren Gott der Götter! Verschwinde in das Nichts des leeren Himmels, denn du warst nie und sollst niemals sein!«

Er ließ die Hostie in eine kleine Schüssel fallen und pulverisierte sie mit einem Stößel. Er vermischte die Überbleibsel mit Kohle und Weihrauch und setzte alles mit einer weißen Kerze in Brand. Während es brannte, nahm er den Kelch der Ekstase, der nicht mit Blut oder Samen gefüllt war, sondern mit dem Getränk seiner Wahl, Kentucky Bourbon. Er hob ihn zu Baphomet und trank einen großen Schluck. Er stellte den Kelch auf den Altar zurück, deckte ihn und die Hostienschale mit dem Schleier ab, verbeugte sich dann und gab den Segen Satans, indem er die linke Hand zum Zeichen der Hörner hob: Die beiden äußeren Finger, die den Ziegenbock repräsentierten, zeigten trotzig zum Himmel auf, die beiden inneren zeigten nach unten, um die Heilige Dreifaltigkeit zu verleugnen. »Shemhamforash!«

»Heil, Satan!«

***

Darla ging mit ihrem nicht ausgepackten Koffer zum Golf zurück und fuhr los. Sie konnte es nicht mehr ertragen, in dem Haus zu sein. Jedes Zimmer erinnerte sie an Mark. Die Küche, wo sie so viele Morgen in ihren Morgenmänteln verbracht und sich gegenseitig Frühstück gemacht hatten, das Arbeitszimmer, wo sie sich abends aneinander kuschelten und fernsahen. Ganz bestimmt nicht das Schlafzimmer. Gott, das Flittchen war in ihrem Bett gewesen. Wie hatte Mark das zulassen können? Wie konnte er die Heiligkeit des Ortes entehren, wo sie das Baby empfangen hatte, das in ihr wuchs?

Mit dieser Säure im Kopf fuhr Darla ziellos durch Boston Mills. Sie fühlte sich verloren, verwirrt, als ob ihr die Hälfte ihrer Identität entrissen worden wäre – und auf irgendeine Art war es wohl auch so. Sie war zehn Jahre lang mit Mark zusammen gewesen, seit er sie zum Abschlussball der Highschool eingeladen hatte. Er war der einzige Fixpunkt in ihrem Erwachsenenleben gewesen.

Verzweiflung erfüllte sie. Das Haus gehörte Mark. Er hatte die Anzahlung mit seinen Ersparnissen geleistet, und der Bankkredit lief auf seinen Namen. Also konnte sie dort nicht bleiben. Sie war obdachlos. Und nicht nur das, sie hatte weniger als hundert Dollar auf ihrem Bankkonto, keinen Job, und sie erwartete ein Baby. Es hatte ein paar Jobs auf der Firmenkontaktmesse gegeben, von denen sie dachte, dass sie ganz gut darin wäre. Aber selbst wenn sie morgen eingestellt werden würde, würde es wahrscheinlich ein paar Wochen dauern, bis sie anfangen könnte. Und dann würde es wiederum einige Wochen dauern, bis sie den ersten Lohn bekam.

Familie, dachte sie. Sie hatte immer noch eine Familie. Ihre Eltern waren vor mehreren Jahren nach Florida gezogen, und ihr älterer Bruder unterrichtete Englisch in Japan, Südkorea oder China – jedenfalls weit genug entfernt, um keinen Gedanken an ihn zu verschwenden. Aber ihre Schwester Leanne wohnte nur vierzig Minuten entfernt in Cleveland. Darla könnte eine Weile bei ihr bleiben, sich vielleicht sogar in Cleveland nach Arbeit umsehen.

Allerdings bedeutete das, dass Darla mit Leannes Mann Ray auskommen müsste. Er war ein arroganter, anzugtragender Bankmanager, der Darla und Mark immer für ungebildete Landeier gehalten hatte. Nein, sie konnte nicht schwanger, alleinstehend und pleite vor seiner Tür auftauchen. Es wäre demütigend.

Darla ging im Kopf die Liste ihrer Freundinnen durch – und ihr wurde klar, dass sie nicht einmal mehr wusste, welche Freunde sie überhaupt noch hatte. Sie mussten sich für eine Seite entscheiden, oder? Wie viele würden sich für sie, statt für Mark, entscheiden? Wahrscheinlich nicht allzu viele. Es war nicht von Bedeutung, dass Mark der betrügerische Mistkerl war. Er war in ihrer Beziehung der Extrovertierte gewesen, sie die Introvertierte. Er ging auf die Menschen zu, was sie nicht konnte. Er würde ungeschoren aus diesem Skandal hervorgehen, während sie eine Geächtete sein würde, eine Ausgestoßene in der Stadt, in der sie aufgewachsen war.

Suzy, dachte sie. Ja, Suzy. Sie war Single und hatte gerade selbst eine brutale Scheidung durchgemacht. Sie hätte Verständnis für Darlas schlimme Lage. Sie würde einen starken Kaffee kochen, sie würden sich zusammensetzen, sie würde sich Darlas Gejammer anhören und sie nicht verurteilen oder sich auf die andere Seite schlagen.

Suzy wohnte zehn Minuten entfernt in Sagamore Hills. Es würde am schnellsten gehen, wenn sie nach Norden auf der Riverview Road fuhr, dann nach Osten entlang West Highland. Aber Darla entschied sich für einen Umweg durch den Cuyahoga Valley National Park. So hatte sie etwas mehr Zeit, um sich zusammenzureißen.

Sie fuhr über den Cuyahoga River und bog dann nach links in die Stanford Road. Bald schlossen die Bäume des Nationalparks sie ein – Eichen, Eschen, Ahorn, Walnuss, Hickory – und sie beruhigte sich etwas. Die Natur hatte diese Wirkung auf sie, und sie glaubte, dass es bei den meisten Menschen so war. Sie genoss auch die Isolation, die der Park bot, die Vorstellung, ganz allein zu sein. Sie fühlte sich frei. Und jetzt bin ich auch frei, dachte sie trotzig. Mark ist weg, aus meinem Leben verschwunden. Und vielleicht ist es am besten so. Es ist besser, jetzt zu wissen, dass er ein Betrüger ist, als es später zu erfahren. Ich bin noch jung, erst sechsundzwanzig Jahre alt. Ich werde jemand Neues kennenlernen, ganz neu anfangen …

Darla war so beschäftigt mit ihrer Fantasie über ihr neues Leben gewesen, dass sie nicht merkte, dass es fast dunkel war. So war das in Ohio im Oktober: Man hatte Tag, man hatte Nacht, und dazwischen hatte man etwa zehn Minuten Dämmerung.

Sie schaltete die Scheinwerfer ein. Im Rückspiegel sah sie, dass der Fahrer hinter ihr dasselbe tat. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass noch ein Fahrzeug da war.

Das Auto schien zu beschleunigen und näherzukommen. Darla beobachtete es und wartete darauf, dass es sie überholen würde. Stattdessen fuhr es dicht auf sie auf und klebte an ihrer Stoßstange.

Was dachte sich dieser Idiot?

Darla wollte gerade rechts ranfahren, um dem Fahrer mehr Platz zu geben, um sie auf der schmalen, zweispurigen Straße zu überholen, als das Auto gegen ihre hintere Stoßstange knallte. Sie schrie überrascht auf. Das Auto rammte sie erneut, noch härter. Das Lenkrad zuckte gefährlich in ihren Händen.

Dieser Wahnsinnige versuchte sie von der Straße zu drängen!

War er betrunken? Oder auf Drogen?

Mit rasendem Herzschlag trat Darla aufs Gaspedal, die Tachonadel ging erst über fünfzig Meilen, dann über sechzig. Das Auto blieb dicht hinter ihr, während die Straße steil bergauf führte. Dann rammte das Auto sie wieder. Dieses Mal klebte es an ihrer Stoßstange und schob sie. Sie musste das Lenkrad umklammern, um es gerade zu halten, und gerade als sie dachte, sie würde die Kontrolle verlieren, fiel das Fahrzeug zurück.

Darla schrie triumphierend auf, doch im nächsten Augenblick verschwand die Straße vor ihr – und sie erkannte ihren Fehler. Dieser Abschnitt der Stanford Road hatte den Spitznamen Das Ende der Welt, weil der Hügel auf einer kurzen Anhöhe endete, die auf der anderen Seite scharf abfiel und so die vorübergehende Illusion erschuf, dass man von einer Klippe fuhr – oder das Ende der Welt erreicht hatte.

Darla raste mit achtzig Meilen in der Stunde auf die Anhöhe und schoss in die Luft.

Als der Golf wieder heftig auf den Boden knallte, riss die vordere Stoßstange in einem Funkenregen ab. Das Fahrzeug zog nach links, pflügte durch niedriges Unterholz, das am Rand der Straße wucherte, dann in den Wald hinein und gegen den Stamm eines großen Baumes, wo es zu einem abrupten, markerschütternden Halt kam.

***

Da das Menschenopfer jetzt kurz bevorstand, spielte der Organist tiefe, wütende Akkorde, während der Gongschläger mit seinem schweren Schlägel beständig und rhythmisch auf sein Instrument schlug. Die Nonne übergab dem Hohepriester das Zeremonienschwert. Er hielt es mit beiden Händen hoch und zitierte mit lauter, gebieterischer Stimme Lovecraft: »Oh, Freund und Begleiter der Nacht, der du dich am Bellen von Hunden und vergossenem Blut erfreust und in den Schatten zwischen Gräbern wanderst, der du dich nach Blut sehnst und den Sterblichen Schrecken bringst – Gorgo, Mormo, Mond mit den tausend Gesichtern – sieh wohlwollend auf unser Opfer und gewähre Vergebung für mich und alle, für die ich das Opfer anbiete. Tuere nos, Domine Satanus!«

»Beschütze uns, Lord Satan!«, rief die Versammlung.

»Protege nos, Domine Satanus!«, schrie er.

»Schütze uns, Lord Satan!«

»Shemhamforash!«

»Heil, Satan! Heil, Satan! Heil, Satan!«

Der Hohepriester versenkte das Schwert in den Bauch der Frau.

***

Marks Untreue, der Umweg durch den Cuyahoga Valley National Park, der Wahnsinnige im Auto hinter ihr – das waren die ersten Gedanken, die Darla hatte, oder zumindest die ersten, an die sie sich seit dem Autounfall erinnern konnte. Aber mit jeder verstreichenden Sekunde spürte sie, wie ihr Kopf klarer wurde, sie sich selbst mehr bewusst wurde. Es war, als wäre sie in einem schwarzen Abgrund tief unter Wasser gewesen, und jetzt trieb sie nach oben zur Oberfläche, zur Welt der Sinne. Tatsächlich konnte sie Stimmen hören, sie roch etwas wie Weihrauch, sie spürte … Oh, Gott, der Schmerz! Ihr Körper pochte, nirgendwo und überall zugleich. Trotzdem klammerte sie sich an den Schmerz, sie würde ihn nicht loslassen, denn wo Schmerz war, war auch Bewusstsein.

Die Oberfläche kam näher. Sie konnte fast die Hand ausstrecken und sie berühren.

Darlas Augen öffneten sich. Sie sah mehrere Männer über sich aufragen, ihre Gesichter waren in den Schatten ihrer Kapuzen verborgen.

Ein Feuerball explodierte in ihrem Unterleib, viel schlimmer als der Schmerz, der sie aus der Leere gelockt hatte, und mit großen, glasigen Augen sah sie die Klinge eines Schwertes aus ihrem Nabel ragen, die Haut um die Stelle herum verfärbte sich schwärzlich rot.

Sie schrie.

Ohio, USA

Kapitel 1

»Groovy!« Evil Dead II (1987)

Die Scheinwerfer gruben geisterhafte Tunnel durch den wabernden Nebel. Birken, die ihre feurigen Herbstfarben verloren hatten, und hochaufragende Nadelbäume säumten die Ränder der zweispurigen Landstraße. Eine kalte Mondsichel hing hoch am sternenlosen Himmel und glühte blau-weiß hinter einer Ansammlung ostwärts ziehender Wolken.

Steve setzte seine Lesebrille auf, die er an einer Kordel um seinen Hals trug, und sah auf die Straßenkarte, die er aus dem Handschuhfach des BMW genommen hatte. »Wir sind auf der Stanford Road, oder?«

»Jep«, sagte Jeff, der lässig mit einer Hand das Lederlenkrad hielt. Er blickte in den Rückspiegel, entweder um sich zu vergewissern, dass ihre Freunde ihnen immer noch im anderen Auto folgten, oder um sein Spiegelbild zu bewundern.

Steve wäre nicht überrascht, wenn es das Letztere wäre. Jeff war unglaublich eitel. Und Steve glaubte, dass er das Recht dazu hatte. Er war nicht nur groß, braungebrannt und blond, er war auch sportlich, erfolgreich und charismatisch – der sprichwörtliche Hengst, dem alle Jungs nacheiferten und mit dem alle Mädchen ausgehen wollten.

Steve selbst sah nicht schlecht aus. Er hielt sich in Form, hatte gepflegtes braunes Haar, kluge braune Augen und eine freundliche Art, die Mädchen attraktiv fanden. Wenn er jedoch mit Jeff abhing, konnte er nicht anders, als sich eher unscheinbar zu fühlen, sogar eingeschüchtert.

»Ich sehe diese Ende-der-Welt-Straße nirgendwo«, sagte Steve und schob seine Brille die Nase hoch.

»Ist doch wohl klar, du Genie«, sagte Jeff. »Das Ende-der-Welt ist ein Spitzname.«

»Für die Stanford Road?«

»Jep«, sagte Jeff.

»Warum nennt man es Das-Ende-der-Welt?«, fragte Mandy vom Rücksitz aus. »Hört sie einfach auf?«

»Ich gehe nirgendwohin«, sagte Jenny. Sie saß neben Mandy.

»Würdet ihr beide mal aufhören?«, sagte Jeff verärgert. »Ich habe alles geplant, okay?«

Mandy steckte den Kopf zwischen den Vordersitzen hindurch, um selbst die Karte zu studieren. Ihr welliges rotes Haar roch nach Erdbeeren und streifte Steves Unterarm. »Hey, die Straße hört tatsächlich einfach auf«, sagte sie. »Was soll das, Jeff? Sagst du uns vielleicht mal, was wir hier draußen machen?«

»Setz dich auf deinen Hintern, Mandy«, sagte er zu ihr. »Ich kann nach hinten nichts sehen.«

»Noah ist immer noch hinter dir, keine Sorge.«

»Setz dich hin!«

»Himmel«, sagte sie und ließ sich zurücksinken. Sie murmelte Jenny etwas zu, und sie kicherten. Das hatten sie schon die ganze Autofahrt über gemacht: Flüstern und miteinander kichern, als ob sie Schulmädchen wären. Steve fand es schwer verständlich, dass sie sich so wohl miteinander fühlten, wenn man bedachte, dass sie sich vor ein paar Stunden zum ersten Mal gesehen hatten.

Jeff warf ihnen im Rückspiegel einen düsteren Blick zu, sagte aber beiläufig zu Steve: »Weißt du, die Legende besagt, dass Mörder und Diebe an dieser Straße lauern und jeden berauben, der hier durchfährt.«

»Das ist Blödsinn«, sagte Mandy. »Wie kann man jemanden in einem Auto berauben?«

»Mit einem riesigen Magneten«, sagte Jenny und band ihr blondes Haar zu einem Pferdeschwanz, den sie mit einem Haargummi zusammenband. »Der zieht das Auto von der Straße, wie in den Cartoons. Peng!«

»Ja, genau so«, sagte Jeff. »Und du bist an der medizinischen Fakultät?«

»Ja, und?«, fragte Mandy.

»Weil die Straße nicht einfach endet«, erklärte Jeff ihnen. »Ein Teil davon wurde gesperrt, ja. Aber man kann trotzdem um die Sperre herum und auf den geschlossenen Teil fahren. Man muss allerdings sehr langsam fahren, weil die Straße echt schmal ist und viele enge Kurven hat. Und so bekommen die Mörder dich. Sie springen einfach aus dem Wald und …« Er trat auf die Bremse. Die Massenträgheit warf alle nach vorn in die Sicherheitsgurte. Mandy und Jenny schrien auf.

Jeff lachte und beschleunigte. Hinter ihnen drückte Noah auf die Hupe.

»Gott, Jeff!«, rief Mandy. »Du bist so ein blöder Schwanz!«

»Wie ich gehört habe, ist es ein kleiner Schwanz«, fügte Jenny hinzu und die beiden fingen wieder an zu kichern.

Jeff knurrte. »Ein kleiner Schwanz, hm?«, sagte er. »Du hast nie irgendwelche Klagen gehabt, oder, Babe?«

Mandy verdrehte die Augen.

»Und?«, hakte er nach.

»Nein, Süßer«, sagte sie. »Keine Klagen.«

***

Mandy wandte die Aufmerksamkeit dem unheimlichen schwarzen Wald zu, der draußen am Fenster vorbeizog. Er sah wirklich wie die Art von Wald aus, in dem eine skrupellose Bande von Mördern ihr Unwesen trieb. Die düsteren Ahornbäume, Eichen und Ulmen hatten schon ihr ganzes Laub verloren, sodass ihre dürren Zweige nackt waren und im rauschenden Wind zitterten. Sie standen zwischen den größeren Kiefern, Fichten und Zedern, deren große, nadelbedeckte Äste wie dunkle Flügel aus den Stämmen sprossen und alles verbargen, was vielleicht dahinter lag.

Was, wenn Jeff die Wahrheit sagte, fragte sie sich. Was, wenn sie schließlich zu der abgesperrten Straße kamen, verlangsamen mussten und ein gestörter Mann – schlimmer, eine Gruppe gestörter Männer – auf das Auto zustürmten, sie an den Haaren herausrissen und ihr die Kehle durchschnitten?

Was, wenn …

Nein. Mandy verbannte das was, wenn aus ihrem Kopf. Im Wald hausten keine Mörder. Sie war in Sicherheit. Sie waren alle in Sicherheit. Jeff war voll davon. Und nicht nur das, er war auch ganz erfüllt von sich selbst. Du hast nie irgendwelche Klagen gehabt, oder, Babe? Wer sagte denn so etwas? Die Antwort war natürlich Jeff. Sein Ego war so groß, dass es an einem nebligen Tag seine Schuhe nicht sehen konnte.

Mandy und Jeff waren vor einer Weile bei einer Party gewesen, einer Model-Party, zumindest hatte sie jeder so genannt. Smirnoff Wodka war der Gastgeber gewesen. Die Models waren für das glamouröse Element engagiert worden. Es waren keine Christy Brinkleys oder Brooke Shields anwesend. Die Models kamen alle von unbedeutenden Talentagenturen, die ihren Sitz in den Hinterstraßen von New York City hatten. Sie waren Models der D-Kategorie, die für Aufnahmen in dubiosen Magazinen oder schlecht bezahlten Werbespots im Kabelfernsehen engagiert wurden. Nicht, dass das auffiel, wenn man mit ihnen sprach. Alle, mit denen Mandy geredet hatte, erzählten davon, dass sie Burt Reynolds oder Christian Slater begegnet wären – und nur aus dem einen oder anderen unglücklichen Grund ihren großen Durchbruch verpasst hatten.

Zumindest hatten sie ihr gutes Aussehen, das für sie sprach. Mandy wusste, dass sie attraktiv war. Das hatte man ihr ihr Leben lang gesagt. Die Leute meinten oft, dass sie einer rothaarigen Michelle Pfeiffer ähnlich sah, obwohl Mandy der Ansicht war, dass ihre Augen etwas zu dicht beieinanderstanden und ihre Nase etwas zu spitz war. Doch diese unbekannten Models vermittelten ihr ein positives Gefühl, durchschnittlich zu sein. Sie waren alle größer als sie und hatten die makellosen, dünnen Körper eines vierzehnjährigen Jungen, allerdings mit Brüsten, und, am wichtigsten, sie wussten, wie sie ihren Sexappeal einsetzen mussten.

Am Ende des Abends, während sie auf das Taxi warteten, sagte ein angetrunkener Jeff: »Hast du diesen Kerl gesehen? Den mit dem langen Haar?«

»Sie hatten alle langes Haar«, erwiderte Mandy.

»Ein weißes Hemd, das er zur Hälfte aufgeknöpft gelassen hatte.«

Mandy hatte ihn gesehen. Er sah umwerfend aus. »Was ist mit ihm?«

»Denkst du, dass er gut aussieht?«

»Ha! Du bist eifersüchtig«, sagte sie.

»Wohl kaum. Aber ich sage dir mal was. Er ist wahrscheinlich der einzige Kerl, den ich jemals gesehen habe, der besser aussieht als ich.«

Mandy starrte Jeff an und war überzeugt, dass er scherzte. Aber das tat er nicht. Bis zu diesem Punkt in seiner sechsundzwanzigjährigen Existenz hatte Jeff sich selbst für den attraktivsten Mann des Planeten gehalten.

Mandy blinzelte jetzt, und statt Bäumen und Schwärze hinter dem Fenster sah sie ihr eigenes Spiegelbild im Glas. Es war nur undeutlich zu erkennen, transparent, geisterhaft. Sie bekam eine Gänsehaut davon.

Sie zitterte und schaute wieder nach vorn. Niemand hatte etwas gesagt, seit Jeff sie herausgefordert hatte, Schwächen in seinem Liebesspiel zu finden.

Mandy gefiel langes Schweigen nicht, sie fühlte sich dabei unwohl, also sagte sie: »Klagen, hm?« Sie drehte eine Haarsträhne um ihren Finger. »Haben wir Zeit? Das könnte eine Weile dauern.«

»Nenn mir eine«, sagte Jeff.

Sie beugte sich dicht zu Jenny – mit der sie einen ähnlich albernen Sinn für Humor teilte, wie sie kurz nach ihrem Kennenlernen festgestellt hatte – und flüsterte: »Er hat einen haarigen Hintern.«

»Ekelhaft!«, flüsterte Jenny zurück.

»Und er mag es, wenn man ihm den Hintern versohlt – es ist, als würde man einen Affen versohlen!«

Sie brachen in Gelächter aus, und als Mandys Blick im Rückspiegel Jeffs begegnete, streckte sie ihm die Zunge heraus.

»Sehr erwachsen, Amanda«, murmelte er.

»Meinetwegen«, sagte sie und lachte wieder.

***

Jeff umklammerte das Lenkrad fester. Mandy konnte manchmal eine richtige Nervensäge sein. Er fragte sich, warum er es mit ihr aushielt. Er war ein Wertpapierhändler, der hunderttausend Dollar im Jahr machte, verdammt. Er könnte jede Frau haben, die er wollte. War ihr das nicht klar?

Er brauchte eine Frau, die klüger war, mehr auf seinem Niveau, eine wie, ja, wie Jenny. Sie war nicht nur eine langbeinige blonde Sexbombe, sondern obendrein eine Medizinstudentin. Er stellte sie sich mit ihm auf Papier vor: Wertpapierhändler an der Wall Street und Herzchirurgin. Das war mit Sicherheit beeindruckender als Wertpapierhändler an der Wall Street und Maskenbildnerin. Und das war alles, was Mandy in ihrem Leben anstrebte? Also wirklich, wie viel Unterschied bestand zwischen einer Maskenbildnerin und einem Straßenkünstler, der Gesichter bemalte? Er lachte vor sich hin, überlegte, ob er seinen Vergleich laut äußern sollte, beschloss aber, sich nicht auf ihr kindisches Niveau herabzulassen.

Jeff konzentrierte sich wieder auf die Straße vor ihm. Der dichte Nebel war so dick wie Erbsensuppe, wie seine Großmutter gern gesagt hatte, und er musste aufpassen. Das Letzte, was er wollte, war, mit einem Reh oder einem Bären zusammenzustoßen. Der 1987 BMW M5 war nicht einmal einen Monat alt, in tadellosem Zustand, und er wollte, dass das so blieb. Brauchte er das Auto? Nein. Er fuhr jeden Tag mit dem Taxi zur Arbeit und verließ nur selten die Innenstadt. Dasselbe galt für die Wohnung aus der Vorkriegszeit in Tribeca, die er seit letztem Juli gemietet hatte. Sie war viel zu groß für ihn allein, er setzte kaum je einen Fuß in die zusätzlichen Schlafzimmer, aber sie waren gut zum Angeben, wenn er Besuch bekam. Erfolg, hatte er gelernt, war mehr, als ein sechsstelliges Jahresgehalt zu haben. Man musste sich ein Image erschaffen, um das die Leute einen beneideten, das sie respektierten.

Und Mandy fügte sich nicht in dieses Bild ein, oder? Sie waren jetzt seit vier Jahren zusammen, und sie hatte immer noch so wenig Ahnung von Geschäften, Politik und Weltereignissen wie an dem Tag, als er sie kennengelernt hatte. Was war es noch, das sie letzte Woche zu dem Abgeordneten Franzen gesagt hatte, während er mit Jeff über den kürzlichen Waffenstillstand diskutiert hatte, der zwischen Iran und Irak erreicht worden war? Warum nennt man es nicht den Mittleren Westen? Guter Gott, sie brachte ihn immer wieder in Verlegenheit.

Jeffs Gedanken wandten sich wieder Jenny zu. Er stellte sie sich in einem weißen Arztkittel vor, mit Stethoskop um den Hals, und sonst nichts. Was für eine Fantasie das wäre! Natürlich war es nichts anderes: eine Fantasie. Steve war ein guter Freund von ihm. Er würde ihm nicht seine Freundin ausspannen, obwohl er sicher war, dass er es schaffen würde, wenn er wollte. Nein, dort draußen gab es viele andere kluge, erfolgreiche Frauen.

Im Nebel vor ihnen tauchte eine Brücke auf.

»Zur Hölle, ja!«, rief Jeff. »Da ist sie!« Er fuhr knirschend auf den mit Kiesel bestreuten Standstreifen direkt vor der Brücke und schaltete den Motor ab.

»Was ist los?«, fragte Steve, sah von der Karte auf und nahm die Brille ab.

»Die Weinendes-Baby-Brücke!«, verkündete Jeff.

»Meinst du das ernst?«, fragte Steve.

»Weinendes-Baby-Brücke?«, sagte Mandy und steckte den Kopf wieder zwischen den Vordersitzen durch. »Warum kommt mir das bekannt vor?«

»Das ist eine örtliche Legende«, erklärte Steve ihr. »Ein Baby wird von einer Brücke geworfen, es stirbt, und man hört seinen Geist mitten in der Nacht weinen. Weinendes-Baby-Brücken gibt es überall im Land.«

»Ja, aber diese hier ist anders«, sagte Jeff.

Steve sah ihn an. »Warum?«

Er grinste böse. »Weil es bei dieser Weinendes-Baby-Brücke wirklich spukt.«

***

Steve löste seinen Sicherheitsgurt, stopfte die Karte wieder ins Handschuhfach und stieg aus dem Auto. Die Nachtluft war kühl, frisch und feucht, so wie sie nach einem Sturm ist. Sie betonte den rauen Duft nach Kiefern und Schierlingstannen. Nebel wirbelte um seine Beine herum, geschmeidig und amorph. Es erinnerte ihn an das Trockeneis, das in Horrorfilmen verwendet wurde, um einen normalen Friedhof in einen höllischen Albtraum voller schlurfender Tote zu verwandeln. Er neigte den Kopf und sah auf. Direkt über der Brücke waren die Zweige zurückgewichen und zeigten ein Stück schwarzen Himmel, an dem der Vollmond stand.

Steve heulte. Es war ein klagender, wolfsähnlicher Laut, der einen überraschend unheimlichen, realistischen Effekt hatte.

»Das war gut, Wolfsmann!«, sagte Jeff, warf den Kopf in den Nacken und setzte freudig mit ein.

»Jungs sind nun mal so«, sagte Jenny und seufzte mit gespielter Melodramatik.

Mandy sagte: »Dir ist klar, dass sie die ganze Nacht versuchen werden, uns Angst einzujagen?«

»Lass sie doch«, sagte Jenny. »Ich kann mit einem Werwolf oder einem Vampir umgehen. Ich habe den schwarzen Gürtel in Judo.«

Steves Lungen schwächelten. Sein Heulen brach ab. Er sah Jenny an und sagte: »Du hast einen schwarzen Gürtel in Judo?«

»Ich habe mit chinesischen buddhistischen Mönchen trainiert.«

»Netter Versuch. Judo ist japanisch.«

»Was trainieren chinesische Mönche?«, fragte Mandy.

»Kung-Fu«, sagte Steve.

»Tja, vielleicht trainierten die chinesischen Mönche auch im Judo.«

Jeffs Wolfsgeheul ging in leises Lachen über. Er schüttelte den Kopf.

»Was ist?«, sagte Mandy und stützte die Hände in die Hüften.

»Kein Kommentar«, sagte er und warf Steve einen Blick zu, der besagte: Damit muss ich mich jeden Tag herumschlagen.

»Hey«, sagte Mandy. »Sollten wir nicht unsere Halloween-Kostüme anziehen?«

Alle waren einverstanden und gingen zum Kofferraum des BMWs. Steve suchte in seiner Papiertüte nach der weißen Navy-Kappe, die er gekauft hatte, fand sie am Boden der Tüte und setzte sie sich auf den Kopf.

Er hörte, wie hinter ihm ein Reißverschluss aufgezogen wurde. Er wollte sich umdrehen, doch Mandy sagte ihm, dass er aufhören sollte zu glotzen.

»Was soll ich denn anglotzen?«

»Ich ziehe mich um«, sagte Mandy.

»Gleich hier?«

»Hey, Bro, hör auf, mein Mädchen anzustarren«, sagte Jeff und beäugte Steve von Kopf bis Fuß: die weiße Navy-Kappe, der rote Pullover, die helle Hose. »Wer zur Hölle sollst du sein?«

»Gilligan«, sagte Steve.

Jeff lachte schallend und wandte seine Aufmerksamkeit Jenny zu, die ein Paar Mäuseohren aufsetzte, die zu ihrer schwarzen Augenmaske und der Fliege passte. »Komm, hilf mir mal«, sagte er zu ihr. »Ein Hund? Warte, eine Maus? Moment mal – jemand, der vollkommen unoriginell ist?«

»Was bist du?«, fragte Steve ihn.

Jeff wand sich aus seinem pastellblauen Blazer und der gelben Krawatte. Er war direkt von der Arbeit gekommen, um Steve und Jenny vor der Greenberg Hall der New York University abzuholen. Danach zog er eine schwarze Lederjacke an. Er breitete triumphierend die Arme aus.

»Keine Ahnung«, sagte Steve.

»Michael Knight! Du weißt schon, aus der Serie Knight Rider.« Er pfiff. »Total sexy.«

Steve wandte sich Mandy zu, die ihre Brüste in einem hautengen, orangefarbenen Bodysuit mit tiefem Ausschnitt zurechtrückte. Vervollständigt wurde das Outfit durch glänzende, orangefarbene Stiefel, eine gelbe Strumpfhose und eine grellgelbe Perücke mit schwarzen Strähnen. In der Mitte ihrer Brust prangte das Logo der Thunder Cats: die schwarze Silhouette eines Katzenkopfes auf rotem Hintergrund.

»Cheetara«, sagte sie und lächelte hoffnungsvoll.

Noah, Austin und Cherry kamen von Noahs grünem Jeep Wrangler herüber, wurden auf ihrem Weg immer wieder von den wabernden Nebelwolken verschluckt. Austin, der eine geöffnete Bierflasche trug, ging voran. Er hatte vor ungefähr einem Jahr die Seiten seines Kopfes rasiert und trug den mittleren Streifen als Irokesenschnitt. Mit seinen abstehenden Ohren und dem kantigen Gesicht sah er jedoch eher wie Stripe aus den Gremlins aus als wie ein Punkrocker. Eine Schar Krähen, mit schwarzer Tinte tätowiert, zog sich um seinen Körper herum. Sie fingen bei seinem Nabel an und endeten auf der linken Seite seines Halses, unter seinem Ohr. Jetzt waren nur ein paar Vögel sichtbar, die aus dem Knopfloch zu fliegen schienen, das er in den Karton geschnitten hatte, den er trug. Überall auf dem Karton waren Kondome aufgeklebt, einige waren aus den Verpackungen genommen und mit einer klebrigen Flüssigkeit gefüllt worden, die mit Sicherheit kein Samen sein konnte.

»Ihr dürft jeder einmal raten«, sagte Austin zu ihnen und setzte die Bierflasche an die Lippen.

»Ein obdachloser Penner«, sagte Steve.

»Ein totaler Blödmann«, sagte Jeff.

»Hausaufgaben«, sagte Mandy.

Austin runzelte die Stirn. »Hausaufgaben?«

»Der Karton ist ein Schreibtisch, oder?«

»Richtig. Ich habe mich als Hausaufgaben verkleidet.«

»Spann uns nicht auf die Folter«, sagte Jeff.

»Ein One-Night-Stand, Kumpel!«

Steve und Jeff brachen in Gelächter aus. Nach einem Augenblick lachte Mandy zögernd. Dann sagte sie »Oh« und lachte noch heftiger.

»Krass, oder?«, sagte Austin und lächelte stolz. »Also, wie zum Teufel geht es denn euch allen?«

»Offensichtlich nicht so gut wie dir«, sagte Jeff.

»Das ist mein erstes Bier. Stimmt’s, Cher?«

»Ich habe den Faden verloren«, sagte Cherry. Wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte, war sie vielleicht eins-fünfundfünfzig groß, obwohl ihr toupiertes Haar sie einige Zentimeter größer machte. Jeff nannte sie Mighty Mouse, was sie immer auf die Palme brachte. Sie war auf den Philippinen aufgewachsen, war aber vor einigen Jahren in die Staaten gezogen, um als examinierte Krankenschwester zu arbeiten. Ihre Haut hatte die Farbe von Muskatnuss, schläfrig dunkle, asiatische Augen, eine süße, sommersprossige Nase und die Art von sinnlichen Lippen, die gut aussähen, wenn sie auf dem Cover eines Vogue-Magazins einen Lolly lutschen oder einem abreisenden Seemann einen Handkuss zuwerfen würden.

Noah ging zu Steve und trank einen Schluck aus einer Rotweinflasche. Er war das genaue Gegenteil von Austin: Er hatte welliges dunkles Haar, sah unaufdringlich gut aus, war sanft und diszipliniert. Hinzu kam, dass er ein aufstrebender Bildhauer war. Seine erste Ausstellung vor ein paar Monaten war von den Kritikern gut aufgenommen worden, und er hatte sogar ein paar Stücke verkauft.

»Bist du ein Boxer?«, fragte Steve ihn und bezog sich damit auf die schwarze Schuhcreme, die er sich unter das linke Auge geschmiert hatte. Er hatte auch mit schwarzem Marker ein großes P auf die Brust seines langärmeligen weißen Shirts gemalt.

»Eine Schwarzaugen-Bohne, Mann.« Noah nickte zu Austin und Cherry hinüber, die zu Jeff und den anderen gegangen waren, und sagte: »Die beiden zusammen sind ein Albtraum.« Er sprach leise, sodass nur Steve ihn hören konnte.

»Eine lustige Fahrt?«

»Wie wäre es, wenn ich mit Jenny und dir zurückfahre? Jeff kann in seinem Auto mit ihnen fertigwerden. Wir wären fast in einen Sattelschlepper gekracht, als Austin sich in diesem dämlichen Karton gezwängt hat.« Er trank noch einen Schluck Wein, sah sich die Bäume und die Vegetation an, die vom Nebel eingehüllt wurden, und sagte: »Also, was soll das? Warum sind wir hierhergekommen?«

Steve zuckte mit den Schultern. »Der erste Halt auf der Spuktour durch Ohio.«

»Ich kann nicht glauben, dass wir damit einverstanden waren.«

»Hey, man weiß nie. Vielleicht sehen wir tatsächlich einen Geist.«

»Ja, und Austin wird die Nacht ohne Kotzen überstehen.«

»Ich würde mein Geld darauf setzen, dass wir einen Geist sehen.«

»Er hat im Auto schon vier oder fünf Biere gehabt.«

»Vielleicht kotzt er auf einen Geist. Das wäre doch etwas.«

Jeff entließ Austin aus einem Schwitzkasten, trat ihm in den Hintern und brüllte vor Lachen, als Austin wimmerte. Dann klatschte Jeff laut in die Hände, um die Aufmerksamkeit von allen zu bekommen. »Okay, hört zu, Ladys und Blödmänner«, sagte er und forderte sofort auf die für ihn typische Art ihre Aufmerksamkeit. »Diese Brücke wird Weinendes-Baby-Brücke genannt, und sie ist das einzig Wahre.«

»Warum habe ich das Gefühl, dass mir erstklassige Aktien verkauft werden sollen?«, fragte Jenny.

»Schlangenöl«, sagte Mandy.

»Das hier ist zu hundert Prozent echt«, sagte Jeff. »Hunderte von Leuten haben bestätigt, dass es bei der Brücke spukt. Es ist bestätigt, Pussys. Und wenn ihr wollt …«

»Wie hat man das bestätigt?«, fragte Steve.

»Mit diesen Spektrometern, die die Geisterjäger benutzen«, sagte Noah.

Jeffs Miene verfinsterte sich. »Hört ihr beiden Schwachköpfe wohl mal zu?« Er klimperte mit seinen Autoschlüsseln in der Luft. »Das ist mein Ersatzbund. Den anderen Schlüssel habe ich in der Zündung gelassen.«

»Warum hast du das getan?«, fragte Mandy.

»Ich weiß es nicht. Zehn Minuten.«

»Und wir gehen wohin?«

»Ans Flussufer, denke ich. Fuck, Mandy, wen interessiert das einen Scheiß? Wir müssen nur außer Sichtweite des Autos sein. Dann warten wir zehn Minuten. Wenn wir zurückkommen, sollte der Motor laufen.«

»Meinst du das ernst?«, fragte Steve.

»Todernst.« Jeff steckte die Ersatzschlüssel in seine Tasche und ging auf das Flussufer zu.

Steve sah Noah an, der mit den Schultern zuckte.

»Todernst«, sagte Noah und folgte ihm.

Kapitel 2

»It's Halloween, everyone's entitled to one good scare.« Halloween (1978)

Dichter Bewuchs blutroter Traubenkirschen, Waldfarn und anderer Sträucher säumte das Ufer, sodass Steve nicht sehen konnte, wohin er trat. Er rutschte auf dem unsicheren Gelände zweimal aus, fiel aber nicht. Er rief den anderen zu, dass sie vorsichtig sein sollten. Eine Sekunde später stolperte Austin mit rudernden Armen an ihm vorbei. Steve war sich sicher, dass sein Schwung ihn aufs Gesicht stürzen lassen würde. Stattdessen knallte er gegen Jeffs Rücken – absichtlich, wie es schien – was ihn zu einem abrupten Halt brachte, wobei sein Bier überallhin spritzte.

»Danke, Kumpel«, sagte Austin scherzhaft, schlug Jeff auf die Schulter und saugte an der schäumenden Flaschenöffnung. In letzter Zeit hatte er einen britischen Akzent angenommen, wenn er betrunken war, denn es gefiel ihm Wörter wie Bursche, Kumpel und Knacker zu sagen.

Jeff knurrte. »Ich gebe dir die Rechnung für die Reinigung.«

»So ein reicher Typ wie du kann ja wohl ein paar Dollar aufbringen.«

Steve stolperte die letzten paar Meter herunter und blieb neben Jeff stehen, der einen Flachmann mit Wodka aus der Tasche seiner jetzt mit Bierflecken verschmutzten Jacke geholt hatte. Jenny tauchte als Nächste auf, sie löste sich wie ein Geist aus dem Nebel. Sie bewegte sich langsam, achtete darauf, wohin sie trat. Ihre Lederhose schmiegte sich an ihre langen Beine, das schwarze, elastische Top um ihre kleinen Brüste. Die dreieckigen Cups ihres Büstenhalters zeichneten sich ab. Sie runzelte wegen der Vegetation die Stirn, schlängelte sich hindurch und sagte: »Ich hoffe, dass es hier keinen Giftefeu gibt. Damit bin ich mal als Kind in Berührung gekommen. Davon bekommt man Blasen zwischen den Fingern.«

Steve sagte: »Das würde eine widerliche Anatomie interessant machen.«

»Ich weiß, oder? Niemand würde uns in seinem Sektionsteam haben wollen, wenn wir kein Skalpell halten können.«

»Yo, ihr Nerds«, sagte Jeff zu ihnen. »Seht euch das an.« Er zeigte auf die Pfeiler und Stützen der Brücke. »Das ist das Fundament der ursprünglichen Brücke.«

»Der ursprünglichen?«, sagte Mandy und schob sich durch die letzten Farne. Dann, mit höherer Stimme: »Oh, verflucht! Meine Strumpfhose!« Ein fünf Zentimeter langer Riss hatte sich in dem gelben Spandex weit oben auf ihrem rechten Oberschenkel gebildet und entblößte die weiße Haut darunter. »Dieser blöde Ast!«

»Trägst du Unterwäsche?«, fragte Jeff.

»Jeff!«