Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

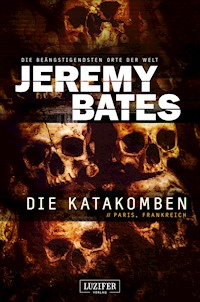

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die beängstigendsten Orte der Welt

- Sprache: Deutsch

Ein durch Mark und Bein gehender Abstieg in die Tunnel unter Paris. Willkommen im Reich der Toten. Paris ist als die Stadt der Lichter bekannt, eine Metropole berühmt für Romantik und Schönheit. Doch unterhalb der geschäftigen Straßen und Cafés liegen die Katakomben, ein Labyrinth aus zerfallenden Tunneln, angefüllt mit sechs Millionen Toten. Als eine Videokamera mit mysteriösem Bildmaterial auftaucht, wagt sich eine Gruppe von Freunden in die Tunnel, um Nachforschungen anzustellen. Doch was als unbeschwertes Abenteuer beginnt, wird schnell zum Albtraum, als sie ihr Ziel erreichen – und auf das Böse stoßen, das dort lauert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIE KATAKOMBEN

Die beängstigendsten Orte der Welt – Band 2

Jeremy Bates

übersetzt von Madeleine Seither

This Translation is published by arrangement with Jeremy Bates Title: CATACOMBS. All rights reserved. First Published 2015.

Impressum

überarbeitete Ausgabe Originaltitel: CATACOMBS Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Madeleine Seither Lektorat: Astrid Pfister

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-386-2

Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook

Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte

unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen und senden dir kostenlos einen korrigierten Titel.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Sie waren tot. Sie alle. Pascal, Rob und jetzt Danièle – tot.

Ich versuchte, nicht darüber nachzudenken, während ich durch den verfallenden, steinübersäten Gang floh. Ich hielt die Fackel vor mir über Kopfhöhe, damit der Rauch mir nicht ins Gesicht trieb. Die Flammen warfen Schatten auf die Steinwände und füllten die Luft mit einem abscheulichen, teerähnlichen Gestank. Das einzige Geräusch kam von meinem schwerfälligen Atem und meinen Füßen, die durch die Pfützen platschten, welche den blassgrauen Boden sprenkelten.

Zu meiner Linken öffnete sich ein Gang, ein klaffender Schlund, der in Schwärze hinein führte. Ich bog abrupt ab und hoffte, mich immer tiefer durch das unterirdische Labyrinth zu schlängeln, betete, dass der Weg nicht in eine Sackgasse führte. Wenn er das täte, würde ich in der Falle sitzen. Meine Verfolger würden mich schnappen. Meinen Schädel in kleine Stücke schlagen, wie sie es mit Pascal gemacht hatten. Mich in Brand stecken, wie sie es mit Rob gemacht hatten. Was sie mit Danièle gemacht hatten, war mir ein Rätsel, aber ihren Schreien nach zu urteilen, war ihr etwas noch Schlimmeres zugestoßen.

Ich wollte unbedingt glauben, dass das nicht der Fall war, dass Danièle nicht tot war, und einen Moment lang ließ ich den fantasievollen Spekulationen meiner Vorstellungskraft freien Lauf, weil ich sie nicht tatsächlich sterben gesehen hatte …

Nein – ich hatte sie gehört. Sie war draufgegangen, musste es sein, und ich war der Nächste, so todgeweiht wie die anderen.

Trotzdem rannte ich weiter. Ich setzte weiter einen Fuß vor den anderen. Ich war zu verängstigt, um das Unausweichliche zu akzeptieren, zu sehr aufs Überleben vorprogrammiert, obwohl nichts mehr übrig war, wofür es sich zu leben lohnte.

Ich öffnete den Mund und schrie. Ich hasste den Klang. Er war schrill und verzweifelt und qualvoll, wie von einem Straßenköter, der fast totgeschlagen wurde. Meine Abscheu vor mir selbst hielt allerdings nur kurz an, weil schon Sekunden, nachdem das erbärmliche Gejammer verklungen war, ein Wirrwarr aus wilden Schreien hinter mir ausbrach.

So gottverdammt nah!

Die Schreie gipfelten in wahnsinniger Blutgier. Todesangst durchfuhr mich, aber ich konnte meine Beine nicht dazu bringen, sich schneller zu bewegen. Sie waren Betonklötze. Es kam mir so vor, als rannte ich gegen die Laufrichtung eines Fahrsteigs.

Plötzlich verschwanden die Decke und die Wände und unermessliche Dunkelheit erstreckte sich um mich. Als ich nach oben sah, um die Größe dieser unbekannten Kammer einzuschätzen, stolperte ich über unebenen Boden, verlor den Halt und stürzte auf einen Schutthaufen. Die Fackel flog aus meiner Hand und landete einige Meter vor mir. Ich starrte die polierten Steine an, die von der rauchenden Flamme beleuchtet wurden, bis ich begriff, dass es keine Steine, sondern Knochen waren. Menschliche Knochen. Schädel und Oberschenkelknochen und Schienbeine und andere. Ich packte die Fackel beim Griff und stieß sie in die Luft.

Knochen und Knochen und noch mehr Knochen, so weit ich sehen konnte.

Ich zwang mich auf die Beine, machte einige schwerfällige Schritte, als würde ich durch Sirup waten, und sank dann auf die Knie. Unter meinem Gewicht zersplitterte ein jahrhundertealter Oberschenkelknochen knackend wie Totholz.

Der Klang meiner Verfolger wurde lauter. Ich weigerte mich, einen Blick über die Schulter zu werfen. Stattdessen packte ich die Knochen vor mir; die Finger um die zerbrechlichen Stücke geschlungen zog ich mich vorwärts, denn meine Beine reagierten überhaupt nicht mehr.

Schließlich, zu Tode erschöpft, fiel ich der Länge nach hin und lag keuchend zwischen den abertausenden skelettierten Überresten, während sich eine einschläfernde Dunkelheit in mir ausbreitete.

Sie riechen gar nicht, dachte ich, Knochen riechen nach gar nichts, witzig, hab immer gedacht, das würden sie.

Und dann, zerstreut, wie ein Nebengedanke: Ich will nicht so sterben, nicht hier, nicht so, nicht in einem Massengrab. Ich will nicht einfach nur ein weiterer Haufen namenloser Gebeine sein, von der Welt vergessen.

Diese Videokamera.

Diese verdammte Videokamera.

40 Stunden zuvor

Kapitel 1

Ich saß auf einer Pflasterterrasse im dritten Pariser Arrondissement, wartete darauf, dass mein dampfender Cappuccino abkühlte, und dachte daran, dass ich weit von Zuhause fort war. Ich war in Olympia, Washington, geboren worden, aber meine Familie war nach Seattle gezogen, als ich zehn war, weil mein Vater seinen Job als Kameratechniker bei Canon verloren und entschieden hatte, dass er in einer größeren Stadt eine bessere Arbeitsstelle finden könnte. Am Ende verkaufte er Gebrauchtwagen für einen Fordhändler. Er war nie gut darin, nicht zum Verkäufer geboren, und nahm bis zu seinem Ruhestand Befehle von jemandem entgegen, der zwanzig Jahre jünger war als er. Meine Mutter, leitende Bibliothekarin einer privaten Highschool in Olympia, fand eine Verwaltungstätigkeit im King County Bibliothekswesen in Seattle. Obwohl sie mit dem Umzug eine Gehaltskürzung hinnahm, beschwerte sie sich nicht. Sie war schon immer ein Teamplayer gewesen und dachte zuerst an andere, dann an sich selbst. Das galt besonders für die Familie.

Viele meiner Jugendfreunde gingen zur Seattle University oder zur U-Dub oder an eins der kleineren Colleges im Bundesstaat. Sie wollten in der Nähe ihres Zuhauses bleiben, damit sie bei ihren Eltern wohnen konnten, um Kohle zu sparen. Wo ist da das Abenteuer?, dachte ich und siedelte ans andere Ende des Landes um, nach New York City, um dort an der NYU Journalismus zu studieren. Ich wollte das College-Erlebnis, und um das zu bekommen, musste man von daheim weg. Ich erinnere mich daran, dass mein Lehrer für englische Literatur in der zwölften Klasse uns einmal erzählte, dass die Collegezeit die besten drei oder vier Jahre unseres Lebens sein würden, und dass wir gut daran täten, sie voll auszukosten. In meinem Fall hatte er recht gehabt. Nicht weil das College das reinste Vergnügen gewesen wäre – obwohl es solche Zeiten gegeben hatte –, sondern vielmehr, weil alles ziemlich beschissen für mich gewesen war, seit meine kleine Schwester, Maxine, zwei Jahre nach meinem Abschluss gestorben war.

Als ich mich an einen Schluck meines abkühlenden Getränks traute, entschied ich, dass mich das dritte Pariser Arrondissement an die Manhattener Soho-Gegend erinnerte. Es hatte eine junge Atmosphäre mit all seinen Pubs und Designerboutiquen und Vintageläden und zu Hipster-Stammlokalen gewordenen Brasserien. Der Hauptunterschied, würde ich sagen, lag darin, dass hier niemand wirklich in Eile zu sein schien, irgendwohin zu kommen.

Die Tische um mich herum hatten sich mit der Feierabendmenge gefüllt, den Männern in dunklen Anzügen, manche ohne Schlips oder Jackett, den Frauen in Büroröcken und schlichten Blusen. Wie es dem Brauch in dieser Stadt zu entsprechen schien, saßen alle mit dem Blick zur Straße da und beurteilten lässig die Vorübergehenden.

Ich stellte den weißen Becher mit einem leisen Porzellanklirren auf den Unterteller zurück und urteilte auch. Eine Frau, die Lippenstiftfarben und Stöckelschuhe trug, fesselte meine Aufmerksamkeit. Sie war gertenschlank, mit ausgeprägten Wangenknochen und einer Hakennase, nicht der Typ Frau, den man nach dem Weg fragen würde. Eine große Sonnenbrille bedeckte den Großteil ihres Gesichts. Das war auch so etwas hier. Jeder trug tolle Brillen. Keine billigen verschreibungspflichtigen von LensCrafter oder Sonnenbrillen aus dem Drogerieregal mit getönten Gläsern und fluoreszierenden Rahmen. Nur hochwertiges Designerzeug. Ich hatte mir vor einer Weile eine Ray Ban Pilotenbrille gekauft. Ich fing auch an, eher neutrale Farben zu tragen. Mittlerweile hielt ich mich meistens an Schwarz und ich schätzte, ich sah so französisch aus, wie man eben aussehen konnte.

In dem Moment entdeckte ich Danièle in der Mitte des Häuserblocks. Sie kam auf einem rosa Fahrrad mit perlenfarbenen Schutzblechen und einem Weidenkorb vorne an der Lenkstange auf mich zu gefahren.

Ich stand auf und winkte. Sie hielt neben dem Tisch an, stieg schwungvoll vom Fahrrad, stützte es auf den Ständer und beugte sich dann für einen doppelten Luftkuss näher – gesellschaftliche Konvention für Hallo und Auf Wiedersehen. Ich hatte mich noch nicht daran gewöhnt, das war nichts für mich, aber egal. Andere Länder, richtig?

»Entschuldige die Verspätung, Will«, sagte sie auf Englisch mit ihrem französischen Akzent. »Möchtest du etwas essen?«

»Nein, danke«, antwortete ich und setzte mich wieder, während sie das Café betrat. Ich beobachtete sie durch das große Erkerfenster. Mit ihrer rabenschwarzen Fransenfrisur, ihrem Elfengesicht, der dunklen Wimperntusche, den geschwärzten Wimpern und bleichen Lippen erinnerte mich Danièle an Joan Jett zur »I Love Rock ‛n’ Roll« Zeit. Sie trug ein mit Schmetterlingen bedrucktes Sommerkleid, das sich an ihren dünnen Körper schmiegte, während sie sich bewegte, einen elegant um den Hals geschlungenen Seidenschal und kniehohe grüne Wildlederstiefel.

Ich überlegte, wie lange ich sie jetzt kannte. Zwei Monate? Zweieinhalb? So ungefähr. Damals war ich schon mindestens ein paar Wochen in Paris gewesen, hatte es satt, mich wie ein Pantomime durch die Stadt zu bewegen, und hatte mich deswegen entschieden, es mit Französisch lernen zu versuchen. Ich gab eine Anzeige für einen Sprachlernpartner in der französischen Version von Craigslist auf. Die Seite wurde hauptsächlich von hier lebenden Amerikanern genutzt. Die Franzosen schienen nicht damit warmzuwerden, weil sie Schwierigkeiten damit hatten, »Craigslist« auszusprechen. Trotzdem erhielt ich mehrere Antworten. Ich beschloss, mich mit Danièle zusammenzutun, weil sie in ihren ersten Emails aufgeschlossen und freundlich wirkte.

Seitdem hatten wir einander recht gut kennengelernt. Sie war in Deutschland als Tochter eines deutschen Vaters und einer französischen Mutter geboren worden. Sie hatten sich scheiden lassen, als sie sechs war, und sie war mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester nach Frankreich gezogen. Vor zwei Jahren hatte sie ihren Abschluss an der École des Mines gemacht. Das war eine renommierte Ingenieurschule, das MIT Frankreichs. Sie hätte ihr Praktikum in jeder Firma ihrer Wahl machen können. Laut ihren eigenen Worten wollte sie es allerdings eine Weile ruhiger angehen lassen und verbrachte ihre Tage jetzt damit, in einem Blumenladen zu arbeiten, und ihre Nächte damit, das Netzwerk der Katakomben zu erkunden, die sich unter der Stadt erstrecken.

Wir trafen uns zweimal die Woche, normalerweise montags und freitags. Am einen Tag brachte sie mir Französisch bei, am anderen brachte ich ihr Englisch bei. Eigentlich musste ich ihr nicht wirklich etwas »beibringen«. Sie sprach ziemlich fließend. Englisch war eine Voraussetzung für die Zulassung zu Les Mines gewesen und sie hatte es als Jugendliche gründlich gelernt. Sie sagte, sie suche nur nach jemandem, mit dem sie die Sprache sprechen konnte, damit sie nicht einrosten würde.

Sie mochte mich – auf romantische Weise, meine ich. Das zeigte sie auch ziemlich deutlich. Ich sollte mich geschmeichelt fühlen. Sie sah gut aus. Das hatte ich gleich gedacht, als ich sie zum ersten Mal sah. Aber ich war nicht auf der Suche nach einer Beziehung nach Paris gekommen; ich war gekommen, um einer zu entfliehen – oder zumindest den Folgen davon. Meine Ex hieß Bridgette Pottinger. Wir hatten uns an der NYU kennengelernt. In unserem Abschlussjahr zogen wir gemeinsam in eine winzige Wohnung in einer Nebenstraße der Bowery, nahe Chinatown. Ich bekam eine Stelle als Korrektor für den Brooklyn Eagle. Sie wurde zum Jurastudium an der Columbia zugelassen. Ein Jahr später machte ich ihr einen Antrag oben auf der Freiheitsstatue. Kitschig, ich weiß, aber zu dem Zeitpunkt hielt ich es für romantisch. Die Hochzeit war für den darauffolgenden Juli in einem Blockhaus am Lake Placid geplant.

Am Abend vor der Feier kamen meine kleine Schwester, Maxine, und mein bester Freund, Brian, bei einem Bootsunfall ums Leben. Die Hochzeit wurde natürlich abgeblasen. Mein Leben versank in Chaos. Meine Eltern machten mich für Max’ Tod verantwortlich. Meine Freunde machten mich für Brians Tod verantwortlich. Bridgette und ich fingen an, uns auseinanderzuleben, und wir entschieden, dass es das Beste wäre, eine Beziehungspause zu machen. Ich hatte die Zeitung für einen Reiseberichtsjob hinter mir gelassen, in dem ich mit den Reiseführern für die Mittelatlantikstaaten half. Ich stand meinem Chef nah, sowohl beruflich als auch privat. Er wusste, was ich durchmachte, wusste, dass ich einen Neuanfang brauchte. Er erzählte mir, der Hauptsitz suche nach jemandem für die Umgestaltung einiger der europäischen Ausgaben und er schlug mich dafür vor. Einen Monat später befand ich mich in London und bekam ausführliche Informationen über einen verbesserten Paris-Führer. Die anderen Korrespondenten in Paris beschäftigten sich mit den Cafés und Restaurants und Hotels. Mein Auftrag war es, das Nachtleben abzudecken. Sie wollten den Führer aufpeppen, um die jüngeren Menschen besser anzusprechen.

Und so weit, so gut. Meinem neuen Chef gefiel das Manuskript, das ich einreichte, und mir gefiel, was ich tat. Ich verbrachte meine Nächte damit, verschiedene Bars und Klubs zu testen und meine Tage, eine Meinung darüber auszuformulieren. Es gab viel zu tun und die Abgabetermine waren knapp, aber die Arbeit hielt mich beschäftigt, hielt mich davon ab, zu viel über meine alten Freunde nachzudenken, über meine Familie und, hauptsächlich, Bridgette.

Trotzdem wäre es eine Lüge zu behaupten, ich wäre über Bridgette weg. Das war ich nicht. Im Hinterkopf hatte ich einen Plan. Nach vielleicht einem Jahr in Trennung würde ich in die Staaten zurückkehren, wäre ein bisschen weltgewandter, ein bisschen erwachsener, und Bridgette und ich könnten von vorne anfangen.

Ich verzog das Gesicht. Danièles Geburtstagsparty. Gottverdammt. Wo zum Teufel hatte ich mich da reingeritten? Danièles Freunde – ein vielschichtiger Mix aus Bohemiens und jungen, qualifizierten Fachkräften – waren freundlich gewesen, der Alkohol war in Strömen geflossen und alle waren sturzbesoffen geworden … und dann … und dann war alles undeutlich geworden.

Als ich am Samstagmorgen in Danièles Bett aufwachte, konnte ich mich kaum daran erinnern, wie ich dort hingekommen war. Voller Schuldgefühle verhielt ich mich wie ein Arsch und verschwand, ohne sie aufzuwecken. Ich verbrachte das gesamte Wochenende an meinem Laptop damit, meine neusten Bar- und Klubnotizen in irgendeine zusammenhängende Form zu bringen. Ich ging nicht ran, als Danièle am Sonntagnachmittag anrief, und wir sprachen bis früher am heutigen Tag nicht miteinander, als sie mir eine SMS schickte, um sich bestätigen zu lassen, dass die Unterrichtsstunde stattfinden würde.

Beinahe hätte ich abgesagt, aber ich wusste, wie offensichtlich das ausgesehen hätte.

Danièle kam mit einem Cappuccino aus dem Café zurück.

Sie setzte sich mir gegenüber, nahm ihre Sonnenbrille ab – Fendi – und lächelte zögerlich. Ich räusperte mich. Ich hatte mich schon dazu entschieden, so zu tun, als wäre das eine ganz normale Stunde, und ich fragte: »Heute Französisch oder Englisch?«

Ein Anflug von Überraschung legte sich auf ihr Gesicht, bevor sie ihre Aufmerksamkeit auf den Löffel richtete, mit dem sie ihren Kaffee umrührte. »Freitag war Französisch«, sagte sie. »Also ist heute Englisch dran, wenn das okay ist.«

»Ist in Ordnung«, erwiderte ich. »Also …«

Sie hob den Blick. »Ja?«

»Ich versuche, ein Thema zu finden, über das wir sprechen können.«

»Wie wäre es mit dem Wochenende?«, schlug sie schüchtern vor. »Montags fragst du mich immer nach meinem Wochenende.«

»Hast du am Sonntag irgendwas gemacht?«

»Am Sonntag?« Noch mehr Überraschung, vielleicht ein bisschen Enttäuschung. Sie zuckte mit den Schultern. »Nein, ich war den ganzen Tag zu Hause. Was ist mit dir, Will? Hattest du Samstag und Sonntag einen Kater? Oder hast du am Sonntag was Besonderes unternommen?«

»Ich hab provenzalisches Huhn gemacht. Hast du es mal versucht?«

»Klar hab ich das. Ich bin Französin. Was hast du sonst noch getan?«

»Nicht viel. Gearbeitet. Das ist so ziemlich alles.«

»Verstehe.«

Ich runzelte die Stirn. »Du verstehst?«

»Du willst nicht über Freitagnacht sprechen. Das verstehe ich. Das ist okay für mich.«

»Ich hatte Spaß.«

»Wirklich?«

»Ja.«

»Die ganze Nacht?«

Ich fragte mich, ob ich rot wurde. »Ja.«

»Du warst verschwunden, als ich aufgewacht bin. Ich dachte …«

»Ich weiß, ich – wann bist du aufgestanden?«

»Du bist sehr geschickt darin, das Thema zu vermeiden.«

»Welches Thema?«

»Uns.«

»Ich vermeide es nicht.«

Sie nickte stumm.

Ich zündete mir eine Marlboro Light an, um mich zu beschäftigen. Das Trio am Tisch neben uns teilte sich eine Flasche Wein und lachte laut. Das ließ die Stille zwischen Danièle und mir umso länger und unangenehmer wirken.

Ich entschied, dass es dumm war, zu versuchen, das, was zwischen uns passiert war, zu ignorieren, so zu tun, als wäre das hier nichts anderes als eine weitere Unterrichtsstunde.

Wir hatten miteinander geschlafen. Jetzt tranken wir Kaffee.

Damit war das ein Date, oder?

Zumindest Danièles Meinung nach.

»Ich mochte deine Freunde«, sagte ich und kam wieder auf Freitag zurück.

Sie lächelte. »Sie mochten dich auch.«

»Außer einem Kerl. Wie hieß er noch gleich? Patsy …?«

»Pascal?«

»Er trug eine Wollmütze.«

»Ja, das ist Pascal. Magst du ihn nicht?«

»Er ist in Ordnung, schätze ich. Es schien bloß nicht so, als wollte er mit mir reden.«

»Weil er auf mich steht«, sagte sie sachlich.

»Er steht auf dich?«

»Ja, schon viele Jahre. Wir waren zusammen in derselben Anfängerklasse in der Schule. Er war bei meiner Initiation dabei.«

Danièle sprach von ihrer Universitätsaufnahme. Sie hatte mir bei vielen Gelegenheiten alles darüber erzählt. Ihr Lieblingsrevier, die Katakomben, konnte man auf unzähligen Wegen betreten, inklusive Metrotunneln, Versorgungsanlagen, Kirchengrüften und den Kellern von Wohnhäusern, Krankenhäusern, Lycées und Universitäten (anscheinend gab es sogar einen Eingang in den Tiefen des Tour Montparnasse, einem der ersten Pariser Hochhäuser). Wie die meisten anderen Gebäude im alten Quartier Latin hatte auch die École des Mines ihren eigenen geheimen Zugangspunkt, und es war Tradition, dass die Abschlussschüler die Erstsemester in dem unterirdischen Labyrinth absetzten und sie alleine heraus finden mussten.

Ich fragte: »Geht ihr immer noch zusammen in die Katakomben?«

»Oft. Tatsächlich …« Ihr Telefon klingelte. »Nur einen Moment, Will«, sagte sie und nahm ab. Die Stimme am anderen Ende war männlich. Mein Französisch war immer noch hundsmiserabel und ich war nur in der Lage zu verstehen, dass sie diese Person später am Abend treffen würde.

»Großes Date heute Abend?«, fragte ich, als sie auflegte.

»Wärst du eifersüchtig, wenn es eins wäre?«

»Riesig.«

»Ich glaube dir nicht.«

»Ich wär’s aber.«

»Weißt du, Will, ich dachte, wir hatten Spaß am Freitag.«

»Hatten wir auch.«

»Warum habe ich dann das Gefühl … dass du es … bereust?«

Ich sah meine Zigarette an. »Ich bereue es nicht.«

»Warum führst du dich dann so merkwürdig auf?«

Ich war drauf und dran, ihr zu sagen, dass ich mich nicht merkwürdig aufführte, aber ich hielt den Mund. Vermutlich stimmte es.

Ich zog ein letztes Mal an der Zigarette und drückte sie im Aschenbecher aus. »Hör mal, Danièle, ich mag dich. Aber wir sind schon eine Weile befreundet. Und dann … einfach so, weißt du? Bumm. Ich – es ist ein bisschen viel.«

Sie dachte darüber nach, nickte. »Okay, Will. Das verstehe ich. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist.«

Ich musterte sie. Sie hatte das mit so unbeweglicher Miene gesagt, dass ich nicht erkennen konnte, ob sie es ernst oder sarkastisch meinte.

»Jedenfalls«, sagte sie, »war das Pascal.«

»Wenn man vom Teufel spricht«, murmelte ich, glücklich über den Themenwechsel. »Was wollte er?«

»Er hat unsere Pläne für heute Abend bestätigt.«

»Was habt ihr vor?«

»Wir gehen in die Katakomben.«

Ich zog die Augenbrauen nach oben. »Ernsthaft?«

»Warum überrascht dich das?«

»Nur ihr beide?«

»Nein, es kommt noch ein anderer mit. Weißt du, das heute, das ist etwas ganz Besonderes. Ich möchte dir etwas zeigen.«

Sie rückte ihren Stuhl um den Tisch herum, sodass sie neben mir saß und sich unsere Knie berührten. Ich konnte ihr Parfum riechen, einen leichten Zitrusduft. Sie zog ihren Laptop aus ihrer Handtasche und stellte ihn vor uns auf den Tisch. Sie öffnete den Deckel und drückte auf den Einschaltknopf.

Als wir darauf warteten, dass er hochfuhr, fragte ich: »In welcher Welt benutzen die Menschen das Semikolon öfter als den Punkt?«

Sie runzelte die Stirn. »Was?«

Ich nickte auf ihre Tastatur. »Findest du es nicht nervig, dass du jedes Mal die Umstelltaste drücken musst, wenn du einen Punkt machen willst?«

»Hm. Darüber habe ich nie nachgedacht. Vielleicht hättest du einen Computer aus deinem Land mitbringen sollen, Will.«

»Er wurde gestohlen, erinnerst du dich?«

»Ja, du hast ihn auf dem Tisch liegen lassen, als du aufs Klo gegangen bist. Das war sehr dumm von dir.«

Der Computer beendete den Bootvorgang. Danièle benutzte das Trackpad, um zu einem Ordner zu gelangen, der voller vorschaugroßer Videos war. Sie öffnete das letzte in einem Mediaplayer und vergrößerte es zum Vollbild.

Eine subjektive Kameraeinstellung erschien: Das Licht einer Videokamera beleuchtete einen unscharfen Gang in der Farbe von Eisenschlacke. Die Decke war niedrig, die Wände aus glattem Stein. Das Knirschen von Schritten war das einzige Geräusch.

»Das sind die Katakomben«, rief ich überrascht.

Danièle nickte. »Diese Frau ist weit drinnen, sehr tief.«

»Woher weißt du, dass es eine Frau ist?«

»Man kann ihre Stimme in den anderen Videoclips hören. Sie murmelt ein paarmal.«

Die Frau blieb vor einem seitlichen Durchgang stehen und sah hinein. Es war ein kleiner Raum. Sie führte die Videokamera über den Boden. Er war mit einem halben Dutzend Knochen in verschiedenen Größen übersät.

Ein Schauder kribbelte in meinem Nacken.

»Das sind alles menschliche Knochen«, erklärte mir Danièle. »Es gibt überall Räume wie diesen. Sie hat schon mehrere andere passiert.«

Die Frau folgte dem Gang weiter, hielt aber wieder an, um einen Pfeil am Boden zu filmen. Er war mithilfe von drei Knochen geformt worden. Drei Meter weiter erreichte sie einen weiteren Knochenpfeil.

»Wer hat die gemacht?«, fragte ich. »Andere Urbexer?«

»Ja, vielleicht.« Aber sie klang nicht überzeugt.

Die Frau ging weiter. Noch mehr unscharfe Wände und knirschende Schritte. Sie erreichte eine T-Kreuzung und blieb stehen.

»Sie ist verwirrt«, sagte Danièle. »Offensichtlich kennt sie diesen Teil der Katakomben nicht gut.«

»Warum ist sie da allein reingegangen?«

»Wir wissen nicht, ob sie allein gegangen ist. Vielleicht war sie mit anderen zusammen und wurde von ihnen getrennt und hat sich dann verlaufen.«

Die Frau entschied sich für links und folgte einem gewundenen Gang. Sie blieb einige Sekunden lang stehen, um eine Wandmalerei von einer Art Strichmännchen zu begutachten. Es war mindestens einen Meter achtzig hoch, hastig gemalt, beinahe fieberhaft; die Gliedmaßen waren gespreizt.

Danièle sagte: »Jetzt sieh genau hin. Sie wird richtig ängstlich. Vielleicht ist es dieses Bild, das ihr Angst eingejagt hat. Oder vielleicht hat sie etwas gehört. Aber, schau, sie geht jetzt schneller.«

Tatsächlich bewegte sich die Frau jetzt im Trab. Das Bildmaterial begann zu ruckeln. Ihr Atem ging laut und schnell.

Nicht wegen der Anstrengung, dachte ich, sondern aus Angst.

Zweimal wirbelte sie herum, wie um nachzusehen, ob jemand hinter ihr war. Die Kamera bewegte sich mit ihr.

»Sie geht weiter, schneller und schneller«, sagte Danièle leise, »tiefer und tiefer, und dann …«

Plötzlich ließ die Frau die Kamera fallen. Sie landete mit einem Poltern und filmte weiter.

»Sie lässt sie einfach fallen. Schau! Sie hält nicht an, um sie aufzuheben. Man kann ihre Füße durch die Pfützen spritzen sehen, während sie verschwinden. Und dann – nichts.«

Die Kamera lief weiter, filmte eine Nahaufnahme von Kieselsteinen und Wellen in einer nahen Pfütze.

»Was passiert als Nächstes?«, fragte ich.

Danièle hielt einen Finger in die Höhe: Warte. Sie benutzte das Trackpad, um einen Teil der Aufnahme zu überspringen, und drücke auf Play. Das Bild war exakt dasselbe.

»Was …?«

»Hör hin.«

Ein erschütternder Schrei explodierte aus den blechernen Lautsprechern. Er klang weit fort, als käme er aus der Tiefe im Inneren der schwarzen Tunnel. Er steigerte sich in bansheegleiche Raserei …

Der Bildschirm wurde schwarz.

»Was ist passiert?«, wollte ich wissen.

Danièle sah mich an. »Die Kamera ist ausgegangen. Das war’s.«

Kapitel 2

»Was meinst du mit das war’s?«, fragte ich mit einem Stirnrunzeln.

»Du hast es gesehen«, sagte Danièle. »Der Akku hat den Geist aufgegeben.«

»Und?«

»Und nichts.«

»Du weißt nicht, was mit ihr passiert ist?«

»Woher denn? Niemand hat sie je wieder gesehen.«

»Wie kannst du das wissen?«

»Okay, ich weiß es nicht«, gab sie zu. »Aber sie hat die Kamera dort gelassen. Sie ist nicht zurückgekommen, um sie wiederzuholen. Und du hast sie gehört.«

Ich lehnte mich zurück. Mein Magen war aufgewühlt, als hätte ich gerade ein Schnapsglas voll Farbverdünner getrunken. »Ist das echt?«

»Natürlich, Will.«

»Wie bist du an die Kamera rangekommen?«

»Pascal hat sie gefunden.«

»Warum war er so tief in den Katakomben?«

»Das tut er eben. Er erkundet, sogar mehr als ich. Er hat die Katakomben schon hunderte Male zuvor besucht.«

Ich sah Danièle an, dann den Laptop, dann wieder Danièle.

»Du warst also nicht mit ihm zusammen?«, fragte ich.

»Nein, war ich nicht.«

»Wo ist die tatsächliche Kamera?«

»Pascal hat sie. Ich habe die Dateien auf meinen Computer kopiert.«

»Spielt er dir vielleicht einen Streich?«

»Warum bist du so skeptisch, Will?«

»Warum? Weil das aussieht wie etwas aus dem Blair Witch Project.«

»Pascal hat sich das nicht ausgedacht.«

»Dann vielleicht die Frau.«

»Warum sollte sie das tun? Die Katakomben sind sehr groß. Wie ich gesagt habe, die Kamera war tief drinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sie findet, war gering. Außerdem gibt es keine Aufnahmen von ihr. Auf keinem einzigen der Videoclips. Nur ihre Stimme. Die Kamera könnte niemals zu ihr zurückverfolgt werden. Sie würde niemals wissen, wer sie gefunden hat, falls jemand sie gefunden hat. Warum sollte sie so einen Scherz machen?«

»Sie ist gerannt, richtig?«, fragte ich. »Am Ende ist sie gerannt. Sie hatte Angst. Sie dachte, etwas wäre hinter ihr her. Aber sie filmte weiter? Würdest du das tun? Die Kamera weiterlaufen lassen, das machen die nur in diesen Found-Footage-Filmen.«

»Nein, Will. Sie hat nicht gefilmt. Sie hat die LEDs der Kamera benutzt, um etwas zu sehen. Wenn sie die Kamera ausgeschaltet hätte – da unten ist es komplett dunkel.«

Ich ließ mir das durch den Kopf gehen. »Was denkst du also, was passiert ist? Sie hat geglaubt, jemand wäre hinter ihr her. Ist jemand an der Kamera vorbei gerannt, um sie zu verfolgen?«

»Nein.«

»Wer hat sie dann zum Schreien gebracht?«

»Darauf habe ich keine Antwort.«

Ich kannte Danièle gut genug, um zu erkennen, ob sie mich auf die Schippe nahm oder nicht. Als ich sie jetzt ansah, glaubte ich das nicht. Ob es stimmte oder nicht, sie war davon überzeugt, dass es sich um echtes Filmmaterial handelte. Eine Frau hatte sich in den Katakomben verirrt und sie hatte das Pech gehabt, jemandem über Weg zu laufen, der ihr etwas Schreckliches angetan hatte.

Und warum nicht?, dachte ich. Warum pochte ich darauf, dass es nicht so war? Jeden Tag passierte große Scheiße in der Welt. Eine Menge großer Scheiße. Ziemlich schreckliche Scheiße. Man konnte so tun, als wäre es nicht so, aber damit verarschte man sich nur selbst.

»Habt ihr der Polizei eine Kopie gegeben?«, fragte ich.

»Der Polizei?« Danièles Augen weiteten sich überrascht. »Natürlich nicht.«

»Aber wenn es echt ist, dann ist dieser Frau etwas zugestoßen. Ihr müsst es der Polizei sagen.«

»Und was würde die deiner Meinung nach tun, Will?«

»Ich dachte, du hättest mir mal erzählt, dass es diese Polizisten gibt, die in den Katakomben auf Streife gehen?«

»Catacops, ja. Aber die patrouillieren nur in den gängigen Bereichen. Sie stellen sicher, dass niemand irgendwas kaputt macht oder Knochen stiehlt. Sie gehen nicht auf Verbrecherjagd. Sie gehen nicht in die unkartierten Gebiete. Die Katakomben sind hunderte Kilometer lang. Es gibt viele Ebenen.«

»Ich denke trotzdem, dass ihr es ihnen sagen solltet.«

»Wir machen etwas Besseres. Wir werden nach ihr suchen.«

»Heute Abend?«, fragte ich. »Ihr geht heute Abend auf die Suche nach dieser Frau?«

Sie nickte.

»Und ihr glaubt, ihr werdet sie finden?«

»Wir wissen es nicht. Aber wir werden es versuchen.«

»Diese Kamera könnte schon Jahre da unten liegen.«

»Das Video hat einen Zeitstempel von vor drei Wochen.«

»Bist du nicht … ich weiß auch nicht … Hast du keine Angst?«

»Du hast ihre Schreie gehört. Wenn wir sie finden, wird es wahrscheinlich nur ihre Leiche sein. Wer immer sie angegriffen hat, wird längst weg sein.«

»Und was, wenn nicht?«

»Wir werden zu viert sein.«

»Zu viert? Du hast gesagt …«

Sie nahm meine Hand. »Ich möchte, dass du mit uns kommst.«

Ich blinzelte. »Machst du Witze?«

»Ich will, dass wir diese Erfahrung zusammen machen.«

»Auf keinen Fall werde ich auf der Suche nach irgendeiner verschwundenen Frau durch die Katakomben latschen, Danièle, und ich denke, du solltest dir auch noch mal überlegen, ob du hingehst.«

»Da gibt es nichts zu überlegen.«

»Das ist kein Spiel. Soweit du weißt, könnte diese Frau ermordet worden sein. Damit willst du nichts zu tun haben.«

»Dann komm mit mir – beschütze mich.«

Ich zog meine Hand zurück. »Grundgütiger, Danièle. Hast du gerade nicht dasselbe Video gesehen wie ich? Was du vorhast, das ist gefährlich und unverantwortlich.«

»Wenn die Frau oberirdisch gefilmt hätte, in einer Gasse, und sie hätte die Kamera fallen lassen und geschrien, würdest du dich weigern, diese Gasse nach ihr abzusuchen?«

»Das ist nicht dasselbe.«

»Ich fühle mich in den Katakomben absolut wohl.«

»Warst du schon mal so tief drin, so weit, wo Pascal die Kamera gefunden hat?«

»Ich hab doch gesagt, Pascal …«

»Nicht er. Du.«

»Nein, war ich nicht.«

Ich schüttelte den Kopf. »Okay, nimm den irren Killer mal ganz aus der Gleichung, den Killer, der vielleicht wieder da runter gegangen sein könnte. Was, wenn du dich wie die Frau verirrst? Was, wenn du nicht wieder raus findest?«

»Pascal kennt …«

»Du setzt ganz schön viel Vertrauen in diesen Kerl.«

»Er ist mein Freund. Er ist der erfahrenste Kataphile, den ich kenne. Ich vertraue ihm voll und ganz.«

Ich sagte nichts.

»Also?«, drängte sie.

»Nein, Danièle. Absolut nicht.«

»Es wird lustig.«

Ich versteifte mich, als mich diese Aussage in die Nacht am Lake Placid zurückversetzte. Tun wir’s, Kumpel, hatte Brian nur Minuten vor seinem Tod zu mir gesagt, während er mir die Schlüssel zum Chris-Craft zugeworfen hatte. Das wird lustig.

»Was kann ich sagen, das dich überzeugt, mitzukommen?«, fragte sie.

»Sei kein gottverdammter Idiot, Danièle!«, blaffte ich und sah sie wütend an.

Sie starrte zurück, überrascht und verwirrt. Dann trotzig. Abrupt klappte sie den Laptop zu, stopfte ihn in ihre Tasche. Sie zog einen Stift heraus und kritzelte eine Adresse auf eine Serviette.

»Falls du es dir anders überlegst«, sagte sie steif und stand auf, »ich werde zwischen acht und neun Uhr heute Abend dort sein.«

Sie stieg auf ihr Fahrrad und radelte davon.

***

Mein Mietshaus lag in einer ruhigen Straße nahe dem Viertel Saint Germain und dem Jardin des Plantes. Saint Germain war lebhaft und voller Restaurants und Bars, aber ich vermied die Gegend meistens, weil ich nicht viele Menschen in Paris kannte, und ich war nicht der Typ dafür, alleine zu essen oder zu trinken, zumindest nicht außerhalb der Arbeit. Der botanische Garten war allerdings eine andere Geschichte. Ich verbrachte jede Menge Zeit in den eintrittsfreien Bereichen, spazierte über die Pfade, um etwas Bewegung zu bekommen, oder las ein Buch im Gras oder auf einer Bank im Schatten eines Baumes.

Ich stieg die Stufen zu meinem Hauseingang hinauf und sah in meinen Briefkasten. Er war einer von sechs, die in zwei senkrechten Reihen zu jeweils drei Stück angeordnet waren. Eine Schlüsseldienstwerbung steckte darin. Ich erhielt mehrere davon pro Woche, von verschiedenen Schlüsseldiensten. Es ließ sich mich mir die Frage stellen, ob sich die Pariser im Vergleich zu Menschen in anderen Metropolen unverhältnismäßig oft aus ihren Häusern ausschlossen. Neben der Reihe der Briefkasten befand sich ein Schild, auf dem stand:»2e étage sonnez 2 fois.« Für den zweiten Stock zweimal klingeln. Ich wohnte im zweiten Stock, aber keiner hatte jemals bei mir angeklingelt. Na gut, abgesehen vom Pizzamenschen. Ich bestellte zwei oder drei Mal in der Woche bei Dominos. Die Pizzen in Frankreich waren kleiner als die, die man zu Hause in den Staaten bekam, und auf manchen waren merkwürdige Käsesorten, aber sie waren trotzdem gut.

Ich betrat die Eingangshalle und machte mich auf den Weg durch das knarrende Holztreppenhaus in den zweiten Stock. Ich war halb durch den Flur, als sich eine Tür öffnete und meine Nachbarin, Audrey Gabin, nach mir rief. Sie war eine gebückte, zerbrechliche Frau, die auf die Neunzig zuging. Sie trug eine modische Brille mit schwarzem Rahmen und hatte volles, braunes Haar, das eine Perücke sein musste. Wie immer, war sie makellos gekleidet. Heute trug sie ein kürbisgelbes Ensemble, einen Hut mit lila Krempe und einen dazu passenden lila Schal.

Sie erwischte mich beinahe jeden Tag, wenn ich an ihrer Wohnung vorbeiging. Ich hatte die Theorie entwickelt, dass sie sich entweder meine Routine gemerkt hatte, oder dass sie bei der Tür saß und geduldig darauf wartete, dass ich nach Hause kam. Für mich war sie der Typ Miss Havisham. Obwohl sie weder eine alte Jungfer noch rachsüchtig war, war sie einsam und todunglücklich, und verbrachte den ganzen Tag lang einsiedlerisch drinnen. Im Grunde wäre ich nicht überrascht zu erfahren, dass sie alle ihre Uhren zum genauen Todeszeitpunkt ihres Ehemanns vor fast zwei Jahrzehnten gestoppt hatte.

»Bonjour, Madame Gabin«, grüßte ich.

»So schön, der Tag, finden Sie nischt?«, fragte sie durch die linke Seite ihres Mundes. Die teilweise Gesichtslähmung, hatte sie mir erzählt, war das Ergebnis eines Schlaganfalls, den sie vor einiger Zeit in einem Zug nach Bordeaux auf dem Weg zur Beerdigung ihrer Schwester erlitten hatte.

»Wirklich schön«, stimmte ich zu, ein bisschen lauter als im Plauderton, weil sie nicht gut hörte. »Die perfekte Temperatur.«

»Un moment. Isch ‛abe etwas für Sie.«

»Nein, Madame …«

Aber sie war wieder in ihrer Wohnung verschwunden. Ein paar Augenblicke später kam sie mit einem Teller voll Pfannkuchen in der Hand zurück. Sie hatte immer die ein oder andere Süßspeise für mich.

»Sie müssen echte französische Crêpe probieren«, sagte sie. »Isch mache etwas …« Einen Moment lang schien sie es vergessen zu haben. »Ah, oui. Isch mache ein kleines bisschen Grand Marnier ‘inein.«

Ich nahm ihr den Teller ab, der angefangen hatte, in ihren Händen zu beben. »Sie werden mich noch dick machen.«

»Isch ‘offe es! Sie sind très dünn. Sie müssen essen.«

Ältere Menschen liebten es, diesen Rat zu geben. Meine Großeltern hatten mir jedes Mal, wenn ich sie als Heranwachsender sah, dasselbe gesagt. Und ich hatte sie oft gesehen. Sie hatten ein paar Blocks von meiner Familie entfernt in Seattle gewohnt. Selbst in meinen späten Teenagerjahren, als mein ein Meter fünfundneunzig großer Körper seinen Höhepunkt bei über neunzig Kilogramm erreicht hatte, gab mir meine eine noch lebende Großmutter Schokolade, wann immer ich sie in der Bayview Retirement Community besuchte, und sagte mir, ich müsse etwas Speck auf die Rippen bekommen.

Madame Gabin hatte jedoch recht. Ich hatte in letzter Zeit sehr viel Gewicht verloren und konnte zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben als hager beschrieben werden. Neuerdings war ich einfach nicht hungrig. Ich wusste nicht, ob mein verminderter Appetit davon kam, dass ich wieder angefangen hatte zu rauchen, oder weil ich mit den Dämonen der Depression kämpfte. Ich nahm an, es war eine Mischung aus beidem.

»Ich werde alles aufessen«, versicherte ich ihr. »Das sieht köstlich aus.«

»Roland, der liebte seine Crêpes. Isch machte sie für ihn jeden Morgen.«

Roland Gabin, der längst verstorbene Ehemann, hatte im Zweiten Weltkrieg Spitfires geflogen und dann die nächsten vierzig Jahre im Beamtenstand verbracht, bis sein Herz im Alter von vierundsechzig den Dienst versagte.

Ich sagte: »Er hatte Glück, Sie zu haben.«

Madame Gabin nickte, aber ihre Augen waren verschleiert, als hätte sie sich in der Vergangenheit verloren. Arme Frau, dachte ich. Sie hatte niemanden. Zumindest hatte ich nie gesehen, dass sie jemand besucht hatte, seit ich ihr Nachbar geworden war. Keine Kinder, keine Enkelkinder. Falls, oder eher wenn sie in ihrer Wohnung sterben würde, würde sie vermutlich unentdeckt dort liegen, in ihrem Bett oder in ihrem Sessel oder wo auch immer verwesen, bis jemand – ich? – einen merkwürdigen Geruch bemerken würde. Es war ein unwürdiges Schicksal für eine Lady, von der ich annahm, dass sie in ihren besten Jahren so hinreißend und charmant wie ein Filmstar gewesen war.

»Tja, danke«, sagte ich und hielt den Teller in die Höhe.

Sie blinzelte. »Oui. De rien.«

Ich machte mich auf den Weg zu meiner Wohnung und stoppte dann. Madame Gabin stand noch immer vor ihrer Eingangstür und starrte in mittlere Ferne.

»Madame Gabin?«

Sie antwortete nicht.

»Audrey?«

Sie drehte mir langsam den Kopf zu.

»Was machen Sie morgen Abend?«

»Morgen?«

»Ich habe in letzter Zeit französisch Kochen geübt. Ich glaube, ich hab den Dreh von ein paar Gerichten raus, aber ich hätte gerne etwas Feedback. Möchten Sie zum Abendessen kommen?«

»Oh, non, merci. Isch … isch glaube nischt …«

»Ich würde gerne noch ein paar Geschichten über Ihren Mann hören.«

»Vraiement?« Ihre Miene erhellte sich. »Nun ja … ja, oui, wenn das in Ordnung ist?«

»Wie wäre es um sieben Uhr?«

»Ja, sieben Uhr. Isch bringe Dessert.«

Auf ihre traurig-zufriedene Weise lächelnd hinkte sie in ihre Wohnung zurück, während ich in meine ging.

***

Meine schuhkartongroße Einzimmerwohnung wies einen so schockierenden Mangel an Besonderheit auf, dass es eine Besonderheit an sich war. Sie war eintönig eingerichtet, mit braunem Teppich von Wand zu Wand, einem Ei-Sessel, der älter war als ich, einem kleinen Holzschreibtisch und einem Bett mit Metallrahmen, das so kurz war, dass meine Füße über die Kante hingen. Ein Fernseher stand auf einem niedrigen Tisch in der Ecke. Er empfing nur ein paar Kanäle und ich benutze ihn kaum. Die Wände waren senfgelb und von den Löchern von Schrauben und Nägeln vernarbt, die frühere Mieter zum Aufhängen von Bildern benutzt hatten. Meine einzigen Ergänzungen waren ein Bügeleisen mit Bügelbrett, weil die Trockner im Waschsalon einen Block weiter nicht vernünftig funktionierten und meine Kleider feucht und zerknittert blieben.

Trotzdem war ich mit der Wohnung zufrieden. Sie war nicht viel kleiner als die, die Bridgette und ich uns bei der Bowery geteilt hatten. Es gab auch einen Ofen, was super war, um Tiefkühlpizzen aufzubacken, wenn ich keine Geduld dafür hatte, mir eine Pizza zu bestellen, und einen Balkon, was, wie Danièle mir sagte, in Paris ungewöhnlich war.

Ich schnappte mir ein Bier aus dem Kühlschrank und öffnete dann das Fenster, das den kleinen Hof überblickte, um den Geruch von stockfleckigem Papier hinauszulassen, der das gesamte Gebäude durchdrang. Die Luft war frühlingsfrisch und der Vermieter umrundete den Garten mit einer Harke und schuf eine Art Abflussrinne. Ich sah selten einen der Mieter dort unten. Tatsächlich sah ich, von Audry Gabin abgesehen, selten irgendeinen der Mieter irgendwo, zu irgendeiner Zeit.

Ich setzte mich in den Sessel, klappte meinen Laptop auf und ging ins Internet. Ich tippte »Paris Katakomben vermisste Person« in die Suchmaschine. Die erste Ergebnisseite bezog sich hauptsächlich auf den Teil der Katakomben unter dem Montparnasser Place Denfert-Rochereau. Das war die der Öffentlichkeit zugängliche Touristenattraktion. Gegen Eintritt konnte man hundertdreißig Stufen unter die Erde steigen und einem schwach beleuchteten Rundweg folgen, der an makabren Gassen und Säulen vorbeiführte, kunstvoll aus Schienbeinen und Oberschenkelknochen errichtet, zwischen denen immer wieder ausdruckslose Schädel eingestreut waren.

Ich versuchte einige verschiedene Suchwortkombinationen, stieß aber auf nichts, das eine vermisste Frau oder eine verloren gegangene Videokamera beinhaltete. Ich hatte gehofft, das Video zu finden, das Danièle mir gezeigt hatte, oder wenigstens einen Hinweis darauf. Das hätte bewiesen, dass Pascal Mist erzählte. Er hatte es heruntergeladen, es war ein Jux, das war alles. Unglücklicherweise deutete die Tatsache, dass es keinen Hinweis auf das Video gab, darauf hin, dass der Kerl wahrscheinlich die Wahrheit gesagt und es persönlich gefunden hatte.

Trotzdem suchte ich weiter und verlor mich darin, mehr über die lange und berühmte Geschichte der Katakomben zu erfahren. Zuerst waren sie Tunnel eines Kalksteinbruchs gewesen, die sich zweitausend Jahre auf die ersten römischen Siedler zurückdatieren ließen. Während des Kathedralenbooms des späten Mittelalters waren sie massiv erweitert worden, zogen sich wie Honigwaben unter den Arrondissements links des Flussufers und den Vororten südlich der Kernstadt her. Im späten achtzehnten Jahrhundert, lange, nachdem der Steinbruch stillgelegt worden war, war Paris zu einer überfüllten Stadt geworden. Sie besaß eine anwachsende Bevölkerung, die nach Wohnraum und Grabstätten schrie. Kirchen betrieben ihre eigenen Friedhöfe, aber sie waren überfüllt und unhygienisch. Um wertvollen Grundbesitz zu schaffen und um sich der von drei Meter tief vergrabenen Leichen, die wortwörtlich durch die Kellerwände der Menschen brachen, verursachten Gesundheitsrisiken zu entledigen, befahlen Beamte, die Gräber auszuheben – alle. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurden die skelettierten Überreste von sechs Millionen Toten in die verlassenen Brüche geworfen und das größte Massengrab der Welt geschaffen.

Aus Sicherheitsgründen war der Zugang seit den Fünfzigern verboten, die meisten Eingänge versiegelt, obwohl das Menschen wie Danièle und Pascal nicht abgeschreckt hatte. Sie nannten sich selbst Kataphile, ein umgangssprachlicher Name für Urban Explorers des Untergrunds …

Mein Handy klingelte plötzlich und durchbrach die lernbegierige Trance, in die ich gefallen war.

Danièle?

Ich nahm mein Telefon aus meiner Tasche und sah auf das Display. Eine unbekannte Rufnummer. Ich drücke auf Annehmen.

»Hallo?«

Keine Antwort.

»Hallo?«

»Will?«

Mein Herzschlag setzte kurz aus. »Bridgette?«

»Will, kannst du mich hören?«

»Ja, kannst du mich hören?«

»Jetzt ja. Ich schätze, wir waren verzögert.« Eine Pause. »Wie geht’s dir?«

»Mir geht’s gut«, sagte ich und stand aus irgendeinem Grund auf. Eine warme Brise kam durch das Fenster und roch nach frisch geschnittenem Gras. Der Vermieter mähte mittlerweile die grüne Rasenfläche mit einem Handrasenmäher. Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Es war zehn nach sieben. »Wie spät ist es bei dir?«, fragte ich.

»Ich mache gerade Mittagspause.«

Bridgette und ich hatten uns ein paar Emails geschrieben, seit ich New York verlassen hatte, und ich hatte ihr meine neue Telefonnummer gegeben, aber das war das erste Mal, dass sie anrief.

Ich öffnete den Mund, um zu antworten, aber mir fiel auf, dass ich nichts zu sagen hatte. Ich kam mir vor, als wäre ich mit einem Fremden in einem Aufzug. Es erschütterte mich, wie Bridgette und ich uns einmal so nah gestanden hatten, alles miteinander geteilt hatten, und nun weniger geworden waren als Freunde. Denn Freunde hatten einander wenigstens etwas zu sagen.

»Gefällt dir Paris?«, fragte sie.

»Es ist eine nette Stadt.«

»Es ist … wie lange her?«

»Fast drei Monate.«

»Und der Stadtführer?«

»Wird. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Monate brauchen.«

»Und dann?«

»Ich glaube, sie wollen, dass ich den Barcelona-Führer überarbeite.«

»Spanien! Sehr schön. Es freut mich, dass du glücklich bist.«

Ich wollte ihr sagen, dass ich nicht sicher war, ob ich glücklich war, aber ich tat es nicht.

»Was ist mit dir?«, fragte ich. »Alles okay?«

»Da gibt es etwas, das ich dir sagen muss, Will.« Sie zögerte. Es waren vielleicht nur ein oder zwei Sekunden, aber für mich fühlten sie sich wie eine Ewigkeit an. In diesem Moment war ich davon überzeugt, dass sie mir sagen würde, dass sie wieder mit mir zusammen kommen wollte. Sie sagte: »Ich hab jemanden kennengelernt.«

Plötzliche wurde mir ganz heiß. Ich starrte weiter aus dem Fenster, obwohl ich den Hof nicht länger sah. Alles außer Bridgettes Stimme war nebensächlich geworden. »Du meinst einen festen Freund?«

»Ja.«

Ich rührte mich noch immer nicht. Ich war taub. Gefühlsmäßig taub.

Warum zum Teufel erzählte sie mir das?

»Einen Anwalt?«, fragte ich, von der Normalität in meiner Stimme überrascht.

»Er ist Polizeibeamter.«

»Ein Bulle?«

»Ja.«

»Hm. Tja …«

»Will, wir haben uns gerade verlobt.«

Ich hatte es immer für melodramatisch gehalten, wenn jemand einem sagte, man solle sich setzen, bevor man bestimmte gute oder schlechte Neuigkeiten hörte. Jetzt hielt ich es für eine gerechtfertigte Vorwarnung, weil meine Knie wortwörtlich nachgaben und ich in den Sessel fiel.

Bridgette sagte: »Ich wollte nicht, das du es auf Facebook oder so rausfindest …«

»Ich benutze kein Facebook.«

»Du hast einen Account.«

»Seit wann kennst du diesen Kerl?«

»Wir haben uns im März kennengelernt.«

»Zwei Monate? Nicht mehr? Und ihr seid verlobt?«

»Wir … ich bin schwanger«, sagte sie. »Es war nicht geplant«, fügte sie schnell hinzu. »Aber … dann … plötzlich war mir morgens immer schlecht und ich hab einen Test gemacht. Und … und wir entschieden, dass es das Beste wäre, zu heiraten.«

Ich hörte zu, aber ich hörte nicht hin. Meine Gedanken waren tausend Meilen weit fort, rasten im Schnellvorlauf durch die Jahre, die ich mit ihr verbracht hatte. Wie gut sie zu mir gewesen war. Wie sie zu mir gestanden hatte, als es kein anderer getan hatte. Wie sehr ich sie geliebt hatte. Wie ich alles für sie getan hätte.

Wie konnte sie mit jemand anderem verlobt und mit seinem Kind schwanger sein?

Sie gehörte mir. Sie hatte immer mir gehört.

Ich stand wieder auf. Wut tobte in mir, verschlang mich von innen nach außen. Mein Kiefer war zusammengebissen, meine freie Faust öffnete sich, schloss sich, öffnete sich. Ich wollte das Telefon aus dem Fenster werfen, so weit ich konnte.

Stattdessen schloss ich die Augen und neigte den Kopf nach hinten. Ich atmete stumm durch. Was war mein Problem? Verdammt, ich hatte erst neulich mit Danièle geschlafen. Bridgette hat jedes Recht, dasselbe mit jemand anderem zu tun. Sie hatte nicht vorgehabt, schwanger zu werden. Es war passiert. Was wollte ich also von ihr? Dass sie abtrieb? Den Typen nicht mehr sah? Wozu sollte das alles gut sein? Zwischen uns war es aus.

Aber das war’s nicht. Ich wäre zurückgekommen, wir hätten noch mal von vorne angefangen …

»Will?«, fragte Bridgette. »Bist du noch dran?«

»Ja, ich bin noch dran.«

»Ich weiß, wie sich das alles anhören muss …«

»Ich verstehe es. Und … Glückwunsch. Ich freu mich für dich.«

Sie sagte nichts. Die statischen Störgeräusche der Fernverbindung zischelten in der Leitung.

Dann: »Danke, Will.« Ihre Stimme war heiser und ich glaubte, dass sie womöglich weinte. »Das bedeutet mir eine Menge.«

Ein Stimmenchor erklang im Hintergrund.

»Ich sollte gehen«, sagte sie.

Ich widersprach nicht. Es gab nichts mehr zu sagen.

»Will?«

»Ja?«

»Du bist mir sehr wichtig. Das wirst du immer sein.«

»Du bist mir auch wichtig.«

Ich legte nicht sofort auf. Sie anscheinend auch nicht, weil die Verbindungsgeräusche noch weitere fünf Sekunden anhielten.

Dann Stille, vollkommene Stille.

Sie war fort.

***

Irgendwann später, als die Abenddämmerung hereinbrach und die Schatten vor meinem Fenster länger wurden, begann ich, eine Tasche zu packen.

Kapitel 3

Der Name des Pubs, den Danièle vorhin auf die Serviette geschrieben hatte, war La Cave. Die Fassade war unscheinbar und ich lief auf meinem ersten Gang über die Rue Jean-Pierre Timbaud zweimal direkt an der Holztür und dem kleinen Neonschild vorbei.

Das Innere besaß die Intimität, die Faszination und das Geheimnisvolle einer Mondscheinkneipe. Rote Kegellampen, die von der Tonnengewölbsdecke herabhingen, warfen ein karamellfarbenes Licht über die kapitonierten Sofas und Sessel und die niedrigen Holztische. Die Bar war in eine Ecke geschmiegt. Hinter der Theke aus Räuchereiche listete eine Tafel eine Vielfalt von Cocktails auf. In einer anderen Ecke stand eine weiße, klauenfüßige Badewanne voller Eis und grünen Flaschen, die nach selbst gebrautem Bier aussahen. Freundliche alte Herren plauderten neben Scharen jüngerer Hipster, deren Stimmen und Gelächter zu lärmender Heiterkeit erhoben waren.

Ich konnte Danièle nirgendwo entdecken und ich sah auf meine Armbanduhr, eine sechshundert Dollar teure Hamilton, die sich Bridgette anlässlich meines vierundzwanzigsten Geburtstag geleistet hatte.

Es war Viertel nach acht. Danièle hatte gesagt, sie würde zwischen acht und neun hier sein. Hatte sie sich anders entschieden und war früher gegangen?

»Entschuldigung?«, sagte ich zu einem Kellner, der einen gerade frei gewordenen Tisch abwischte. Er war ein adretter Kerl mit einem wieder in Mode gekommen Vokuhila, hochgerollten Ärmeln und einer schwarzen Schürze. »Haben Sie eine Frau gesehen, kurze schwarze Haare, viel Wimperntusche?«

»Warum benutzen Sie nicht ihre Augen und suchen sie selbst?«, blaffte er mich an und wendete sich von mir ab.

Angepisst starrte ich auf seinen Rücken, aber ich ließ es gut sein. Man sagt, die Franzosen seien unhöflich, aber ich hatte festgestellt, dass dieses Klischee hauptsächlich auf Servicekräfte zutraf, die sich so eingebildet verhalten konnten wie Popstars; zweifelsfrei hatten sie keinen Respekt für die angelsächsische Maxime: »Wer die Musik bezahlt, bestimmt die Melodie.«

Ich setzte meine Suche nach Danièle fort und war nach fünfzehn erfolglosen Minuten bereit, aufzugeben und zu gehen, als ich eine Treppe entdeckte, die in eine Kellerebene hinunterführte. Ich stieg einige steile, schmale Stufen hinab, die in einem ausladenden Bereich endeten, der im Stil des Erdgeschosses ausgestattet war, nur dass die Wände aus Backstein anstelle von vertäfeltem Holz bestanden und es keine Fenster gab. Sofort entdeckte ich Danièle und Pascal und einen dritten Kerl alleine abseits sitzen, an einem Ecktisch.

»Will!«, sagte Danièle und sprang auf, als sie mich näherkommen sah. Wir machten dieses Luftkuss-Ding, dann drehte sie sich zu den anderen um, um uns vorzustellen. »Du erinnerst dich an Pascal?«

»Hey«, sagte ich und strecke meine Hand aus.

Er schüttelte sie, stand aber nicht auf. Er war ein gut aussehender Kerl, dunkelhäutig, mit dichten Augenbrauen, grüblerischem Blick und langen braunen Haaren. Er trug Gammler-Schick, mit einem zerknitterten Leinen-T-Shirt und einer Tweedjacke mit braunen Ellbogenaufnähern. Das T-Shirt war tief ausgeschnitten und zeigte ein bisschen zu viel haarloser Brust, die ein locker geknoteter Schal nicht verdecken konnte. Es war die Art übertrieben durchdachter Aufzug, den man Rockstars tragen sah, die beweisen wollten, dass sie noch immer den Finger am Puls der Zeit hatten. Er trug dieselbe schwarze Wollstrickmütze wie an Danièles Geburtstagsparty.

»Und, Will«, sagte Danièle, »das ist Robert.«

»Nur Rob, Boss«, sagte er zu mir, stand auf und schüttelte mir die Hand. Er war ein kleiner, bulldogengleicher Kerl, dessen Körper nicht nur kompakt war, sondern fest und muskulös wie der eines College-Ringers. Er hatte jede Menge Sommersprossen, die nicht mit der Zeit verblasst waren, wie es Mütter immer versprachen, lebhafte, graue Augen und schütteres Haar, das sehr kurz geschnitten war. Ich vermutete, dass er der Älteste unseres bunten Haufens war, vielleicht dreißig.

»Du bist Amerikaner?«, fragte ich. Nach Pascals stummer Begrüßung hatte ich mich unwillkommen gefühlt und es war nett, zu wissen, dass ich nicht der einzige Außenseiter war.

»Nein, Kanadier, aber egal, richtig?«

»Wir haben gerade bestellt«, sagte Danièle zu mir. »Aber keine Sorge. Es gibt genug für dich.«

»Ich habe keinen Hunger«, sagte ich.

»Du solltest trotzdem etwas essen. Du wirst bis zum Morgen keine Gelegenheit mehr dazu bekommen.«

»Ich hab ein paar Snacks dabei.«

»Gut, Will, iss nichts, aber setz dich.«

Ich nahm neben ihr Platz, gegenüber von Rob und Pascal.

»Also Danny sagt, du bist ein Reiseschriftsteller, oder so was?«, fragte Rob. Er hatte eine heisere Stimme, als wäre seine Kehle von Rost zerfressen. »Wie gefallen dir die Frösche?«

»Warum sagst du das, Rob?«, wollte Danièle wissen. »Wir sind keine Frösche. Wo kommt das her? Ich verstehe das nicht.«

»Ihr esst Froschschenkel, oder?«

»Vielleicht sollte ich dich Rosbif nennen?«

»Ros was?«

»Roastbeef?«, schlug ich vor.

Danièle nickte. »Ja, weil ihr Kanadier und Amerikaner so viel rotes Fleisch esst – ihr seid alle so fett wie Kühe.«

Das brachte Rob zum Lachen. Er sprang auf, lief in der Hocke um den Tisch herum und trug dabei in seinen Händen einen unsichtbaren Bauch, den er dann von hinten gegen Danièle stieß. Die Bewegung erinnerte an einen untersetzten Stripper, der sich an einer Stange rieb.

»Geh weg!«, sagte Danièle und schlug nach ihm. »Du bist so ekelhaft. Hör damit auf!«