Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

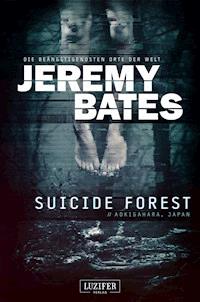

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die beängstigendsten Orte der Welt

- Sprache: Deutsch

Am Fuße des Mt. Fuji, ganz in der Nähe von Tokyo, liegt der Aokigahara Jukai. Dieser weitläufige, dicht bewachsene Wald ist eines der schönsten urwüchsigen Gebiete Japans – und eines der berüchtigsten. Denn seit den 1960er Jahren gilt der Aokigahara als unheiliger Magnet für Selbstmörder. Ständig durchkämmen Polizeikräfte und die Feuerwehr den Wald auf der Suche nach Leichen, in dem pro Jahr bis zu 100 Menschen verschwinden. Die Behörden gehen jedoch von weitaus mehr Suizidfällen aus, die jedoch aufgrund der teilweise undurchdringlichen Vegetation des Waldes nicht gefunden werden können. Der Legende nach sind diese uralten Wälder verflucht. Die Geister der Toten, die sich hier das Leben nahmen, finden keine Ruhe. Als das schlechte Wetter eine Gruppe jugendlicher Abenteurer davon abhält, den Mt. Fuji zu besteigen, beschließen sie, für die Nacht ihr Lager im Aokigahara Jukai aufzuschlagen. Die Warnungen vor dem Bösen, das hier umgeht, halten alle für puren Aberglauben. Doch als am Morgen darauf einer von ihnen erhängt aufgefunden wird, beginnen die jungen Leute zu ahnen, dass an manchen Legenden mehr dran sein könnte, als man glauben möchte … SUICIDE FOREST ist der Auftakt einer in dieser Form einmaligen halbdokumentarischen Horror-Roman-Reihe. In jedem Band entführt Jeremy Bates seine Leser an real existierende verfluchte, beängstigende oder berühmt-berüchtigte Schauplätze auf der ganzen Welt, und verbindet den Mythos dieser Orte geschickt mit fiktiven Begebenheiten. Und gerade dieser Bezug zu realen Orten, die der interessierte Leser nach der Lektüre im Prinzip vor Ort selbst erforschen kann, macht diese Romane zu einem Wagnis – oder einem besonderen Vergnügen. Lesen als Grenzerfahrung. ★★★★★ "Das ist eines dieser Bücher, die einen dazu einladen, es in einem Rutsch durchzulesen." [Hellnotes] ★★★★★ "Suicide Forest ist gleichauf mit Joe Hills ›Blind‹." [Lola Cain]

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 550

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SUICIDE FOREST

die beängstigendsten Orte der Welt

Jeremy Bates

übersetzt von Andreas Schiffmann

This Translation is published by arrangement with Jeremy Bates Title: SUICIDE FOREST. All rights reserved. First Published 2014.

Impressum

überarbeitete Ausgabe Originaltitel: SUICIDE FOREST Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Andreas Schiffmann Lektorat: Astrid Pfister

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-182-0

Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook

Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte

unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Prolog

Den Selbstmordwald gibt es tatsächlich. Auf Japanisch lautet sein Name Aokigahara Jukai, was übersetzt »Baummeer« bedeutet. Alljährlich bergen die Behörden an diesem Ort mehr als hundert Tote, überwiegend Erhängte an Bäumen, in mehr oder weniger fortgeschrittenem Zustand der Verwesung. Der Waldboden ist übersät mit verlassenen Zelten, schimmligen Schlafsäcken, Rucksäcken und farbigen Bändern, die man aneinandergebunden mehrere Meilen lang aufspannen könnte. Angeblich gehen die Geister der Selbstmordopfer dort um, und Menschen, die in der Nähe leben, bilden sich nachts nicht selten ein, Schreie zu hören, die sie sich nicht erklären können. Schilder warnen die Besucher davor, die Wanderwege nicht zu verlassen, doch Abenteuerlustige missachten diese Warnung regelmäßig, in der Hoffnung, einen Eindruck des Makabren erhaschen zu können. Die Meisten von ihnen finden wieder heraus, doch einige kehren nie wieder.

Kapitel 1

Wir mieteten uns zwei Autos in der Präfektur Yamanashi, wo der Fuji-san beziehungsweise der Fuji steht, wie der Westen den Berg nennt. Wir fuhren dicht hinter den anderen her, die einen Toyota-Minivan hatten, kleiner und klotziger als diejenigen, die man in den Vereinigten Staaten sieht. Er gehörte Honda, einem Büroangestellten. Ich schätze, man hätte Witze darüber reißen können, dass jemand mit diesem Namen einen Toyota fuhr, aber so hieß er eben: Katsuichi Honda. Bei ihm waren Neil Rodgers, ein fünfundfünfzigjähriger Englischlehrer aus Neuseeland und ein Typ namens John Scott. Über ihn wusste ich gar nichts, nur dass er als amerikanischer Soldat in Okinawa stationiert war und meine Freundin Melinda Clement kannte, weil die beiden zusammen zur Highschool gegangen waren.

Unser Fahrer hieß Tomo Ishiwara. Er war vierundzwanzig Jahre alt, und studierte Psychiatrie, ein seltenes Fach an japanischen Universitäten. Denn im Allgemeinen sprachen die Menschen dort nicht über ihre Probleme; sie ertränkten sie einfach im Alkohol. Einer der ersten Begriffe, die ich nach meiner Ankunft viereinhalb Jahre zuvor in diesem Land lernte, war nomihodai, was im Grunde genommen »trink, soviel du kannst« bedeutet; sei es Shōchū, Sake oder Bier. Manche Tokioter, allesamt gestresste Menschen, ergingen sich allnächtlich darin, und in manchen Fällen war es tatsächlich eine bessere Therapie, als jede Woche zu einem Seelenklempner zu gehen.

Ich saß vorne, Mel lag mit angezogenen Beinen auf der Rückbank. Am Abend zuvor waren wir zur Geburtstagsparty eines Freundes gegangen, wo sie sich wirklich übel abgeschossen hatte – nicht unbedingt das Klügste, wenn man am nächsten Tag einen Berg besteigen will, und ich hoffte sehr, dass sie auf dem Weg nach oben zurechtkam. Das Wetter bereitete mir allerdings noch größere Sorgen als ihr Kater. Denn als wir an jenem Morgen um zehn Uhr in Tokio aufgebrochen waren, hatte der Himmel bereits trist ausgesehen, wie grauer Filz. Das war andererseits aber typisch und ließ kaum darauf schließen, dass es tatsächlich regnen werde. Als wir die riesige Metropole verlassen hatten, hätte es aber langsam aufklaren müssen. Stattdessen war es aber noch dunkler geworden – Gewitterwolken anstelle hellgrauer. Ich hatte den Eindruck, sie würden sich aufblähen, immer dicker werden und tiefer über die Landschaft herabsinken, die von Reisfeldern und Wald geprägt war. Während der letzten zwei Stunden hatte ich vergeblich darauf gewartet, dass sie sich verziehen würden oder die Decke irgendwo durchbrach, um ein Stück Blau zu zeigen und die Sonne durchzulassen, denn ich glaubte nicht, dass man den Fuji bei Regen besteigen könnte. Dessen Ausläufer waren nämlich mit Vulkanstein übersät, der bestimmt glitschig und gefährlich sein würde. Wenn unsere Jacken und Kleider Nässe abbekamen, könnte diese gegen Abend gefrieren, wenn die Temperaturen abfielen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir irgendwann regelrecht durch die Wolken gehen würden. Und was, falls uns dann der Blitz traf? Ich konnte mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie es sein würde, mittendrin zu stehen, während sie sich elektrisch aufluden, aber erbaulich fand ich diesen Gedanken ganz bestimmt nicht.

Als ich nun durch die Windschutzscheibe auf den legendären Fuji schaute, der in der Ferne aufragte, schüttelte ich ganz leicht den Kopf. Ich hatte mich wirklich fast für alle Eventualitäten vorbereitet – nur nicht auf dieses elende Wetter.

Wir fuhren noch zehn Minuten auf der Chūō-Autobahn in Richtung Westen, bis wir Kawaguchiko erreichten, einen Touristenort an dem gleichnamigen See am Fuß des Berges. Dort kam es uns wie ausgestorben vor, denn niemand trieb sich auf den Straßen herum, vermutlich wegen des bescheidenen Wetters. Als ich glaubte, Musik zu hören, ließ ich kurzerhand mein Türfenster hinunter. Ich hatte recht. Durch Lautsprecher, die an den Fahrbahnrändern standen, erklangen nostalgisch stimmende Klänge wie in einem Videospiel auf einer 8-Bit-Konsole von Nintendo. Ich fühlte mich sofort an die kitschigen Melodien aus Pokémon oder FinalFantasy erinnert, mit denen man empfangen wurde, wenn man hier ein neues Dorf erreichte.

So was gibt es auch nur in Japan, dachte ich und es stimmte. Dieses Land war eine komplett andere Welt für mich, völlig fremd und dennoch seltsam reizvoll, weshalb kaum ein Tag verging, an dem ich nicht über irgendeinen Aspekt seiner Kultur oder über die technischen Entwicklungen staunte.

Mel und ich – Neil im Übrigen auch – arbeiteten alle bei HTE, respektive Happy Time English, einem Privatdienstleister für Englischunterricht. Es handelte sich um das mit weitem Abstand größte Unternehmen seiner Art in Japan und unterhielt landesweit ungefähr viertausend Schulen. Obwohl ihm der zweifelhafte Ruf nachhing, praktisch jeden anzustellen, war es trotzdem ein gutes Sprungbrett, wenn man zum ersten Mal nach Japan reiste, weil man dort wirklich alles abgenommen bekam, angefangen bei einem Visum bis hin zur Suche nach einer komplett möblierten Wohnung. HTE gab sogar einen Lohnvorschuss, falls man ihn benötigte. Und dies traf tatsächlich auf die meisten Bewerber zu, denn dies waren mehrheitlich abgebrannte Referendare, die gerade das College abgeschlossen und nichts beiseitegelegt hatten, und dass, wo das Leben in Japan doch sehr kostspielig werden konnte.

Mel und ich arbeiteten nun schon knapp vier Jahre dort, aber nach diesem war wahrscheinlich Schluss, denn Mel hatte sich in den Kopf gesetzt, in die USA zurückzukehren, sobald unsere Verträge in drei Monaten ausliefen. Aus diesem Grund hatten wir auch diesen Abstecher zum Fuji organisiert. In Japan zu leben und diesen Berg nicht zu besteigen, wäre das Gleiche gewesen, wie ein langer Aufenthalt in Frankreich ohne Besichtigung des Eiffelturms oder sich in Ägypten nicht durch die Pyramiden führen zu lassen.

Honda blinkte und nahm die nächste Ausfahrt.

»Wo will er denn hin?«, fragte ich. Katsuichi Honda ließ sich vorzugsweise am Liebsten mit seinem Nachnamen ansprechen, was unter älteren Japaner so üblich war.

»Ich weiß nicht«, antwortete Tomo. »Ich folge ihm einfach mal.«

Wir fuhren nun durch mehrere Seitenstraßen hinter Hondas Van her und erreichten schließlich den örtlichen Bahnhof, dessen teils hölzernes Gebäude Fassaden aus Stuckgips und ein braunes Ziegeldach hatte, so wie man es eher in den Schweizer Alpen als im ländlichen Japan erwartet hätte. Der Parkplatz war genauso leer wie die Stadt. Honda hielt vor dem Haupteingang an. Wir blieben direkt hinter ihm stehen.

»Was glaubst du, will er hier?«, fragte ich.

Tomo schüttelte seinen Kopf. »Keine Ahnung«, erwiderte er. Er sprach relativ fließend Englisch, auch wenn er ständig Artikel, Präpositionen und Pluralsuffixe unterschlug.

Ich drehte mich im Sitz um. Mel schlief immer noch tief und fest.

»Bleib bei ihr«, bat ich Tomo. »Ich schau mal nach, was da los ist.«

Als ich ausstieg, war die Luft frisch, kalt und roch nach Herbst, meiner Lieblingsjahreszeit. Dabei fühlte ich mich stets in meine Kindheit zurückversetzt, als ich an Halloween Klingeln geputzt und Süßigkeiten gesammelt hatte und Gespenster aus Krepppapier und Baumwollfetzen oder Spinnen aus flauschigen Pfeifenreinigern gebastelt hatte.

Ich blieb am Van stehen, dessen Insassen bereits ausgestiegen waren und sich streckten. Honda trug eine rote Jacke und eine Kakihose mit Bügelfalten. Er hatte fülliges, schwarzes Haar, das an den Schläfen bereits ergraute, und trug weit vorne auf seinem flachen Nasenrücken eine Drahtrahmenbrille. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei einem japanischen Baukonzern hatte er auf einer Geschäftsreise nach New York City angeblich mal Donald Trump persönlich in dessen Trump Tower getroffen. Dessen Tochter soll angeblich Hondas Verkaufsteam zum Büro ihres Vaters geführt haben. Er behauptet, der pummelige Mann aus Queens mit der schlechten Frisur, sei daraufhin hinter seinem Schreibtisch aufgestanden und habe gefragt: »Ihr Kerle wollt bestimmt ein Foto mit mir machen, oder? Kommt doch rüber zu mir.« Das Klischee vom immerzu knipsenden Asiaten? Oder reiner Größenwahn?

Neil hatte hellbraune Haare und einen Igelhaarschnitt. Außerdem rasierte er sich nicht gerne, weshalb seine Mundpartie üblicherweise stoppelig war, so wie jetzt. Er trug genauso wie Honda eine Brille, allerdings mit einem modischen schwarzen Rahmen. Rund zwanzig Jahre lebte er nun schon in Japan und die ganze Zeit über, hatte er als Lehrer für Englisch als Zweitsprache gearbeitet. Da er nur selten aus sich herausging, hatten wir uns noch nie zusammengesetzt und tiefsinnige Gespräche geführt, doch seinen Kollegen zufolge war er mit seiner Frau – ebenfalls eine Neuseeländerin – hergezogen, um den Kauf eines Hauses in Wellington zu finanzieren. Dies war zur Zeit des japanischen Wirtschaftshochs gewesen, als der Yen sagenhaft stark und der neuseeländische Dollar entsprechend tief im Kurs gestanden hatte. Irgendwann soll Neil dann aber eine Affäre mit einer zwölf Jahre jüngeren Schülerin angefangen haben, die währenddessen ungefähr zweiundzwanzig gewesen sein dürfte. Jedenfalls hatte seine Frau irgendwann Wind davon bekommen, sich auf die Socken zurück in ihre Heimat gemacht und sich danach scheiden lassen, wobei die gemeinsamen Ersparnisse komplett an sie übergegangen waren. Er hatte Japan deshalb nicht verlassen, sondern sich mit seinem Monatsgehalt über Wasser gehalten, so wie die meisten ausländischen Lehrer ungeachtet ihres Alters und fortan einfach das Leben genossen.

Aus John Scott, dem Typen von der Army, wurde ich einfach nicht schlau. Er war ein ganzes Stück kleiner als ich, nur knapp 1,55 m groß und stämmiger. Er hatte kurz rasierte Haare mit einem wie am Lineal ausgerichteten Ansatz und ein Allerweltsgesicht. Dazu kornblumenblaue Augen sowie ein kantiges Kinn und eine ebensolche Nase. Vielleicht störte mich auch einfach nur seine Lederjacke. Sie war dünn, dreiviertellang und eher stylish als zweckmäßig. Wer trug denn so ein Ding zum Wandern und Bergsteigen? Möglicherweise lag es auch an seiner widerlichen Überheblichkeit. Als wir ihn vor einer Filiale von Tully's Coffee aufgelesen und uns einander vorgestellt hatten, meinte er plötzlich, allen auf die Schultern klopfen und so tun zu müssen, als würde er uns schon seit Monaten anstatt seit Minuten kennen.

»Ethos!«, sagte er nun zum Gruß. Ich konnte nur mutmaßen, dass er vergessen hatte, wie ich heiße – Ethan –, oder sollte ich dies als kumpelhaften Spitznamen auffassen?

»Warum bist du hierher gefahren?«, fragte ich Honda.

»Es gibt ein Gewitter«, entgegnete er mit einem Blick zum Himmel. Dabei schaute auch ich hoch – der Instinkt des Nachahmens. Die Wolken hingen immer noch tief und waren wie zu erwarten genauso dunkel wie zwei Minuten zuvor, als ich zuletzt hingesehen hatte.

»Es kann doch sein, dass es wieder wegzieht«, sagte ich zu Neil. »Was meinst du?«

Er schüttelte den Kopf. »Wetten würde ich nicht darauf.«

»Dann warten wir eben ab, bis es vorbei ist.«

»Und wie lange? Ich dachte, wir wollten gleich mit dem Aufstieg anfangen.«

Die Wege hinauf waren in zehn Streckenpunkte unterteilt, der Erste befand sich jeweils am Fuß und der Letzte auf dem Gipfel des Fujis. Die befestigten Straßen reichten auf allen Routen bis zum Fünften. Ursprünglich wollten wir zu jener am Kawaguchi-See fahren und gegen sechzehn Uhr aufbrechen. Nach einem dreistündigen Marsch hätten wir dann zum Essen und Ausruhen an einer der Berghütten haltgemacht, die überall an den Wegen standen, wären um Mitternacht weitergezogen und idealerweise um etwa vier Uhr morgens kurz vor Sonnenaufgang durch das Shintō-Tor am Gipfel gegangen.

»Wir könnten doch vielleicht bis ungefähr zehn Uhr in der Stadt bleiben«, fuhr ich fort, »und uns dann auf den Weg nach oben machen.«

»Ohne Pause die ganze Nacht durchlaufen?«, fragte Neil.

Ich nickte.

»Und was sollen wir dann den ganzen Tag über machen?«, wollte Scott wissen. »Herumhocken und labern?« Er hörte sich an, als würde er dies als Bestrafung auffassen.

»Was haltet ihr von Fuji-Q Highland?«, schlug Honda vor.

»Dem Vergnügungspark?«, erwiderte ich.

»Nein danke, ich will den Tag bestimmt nicht in einem Vergnügungspark verbringen«, stellte John Scott klar.

»Sondern?«, fragte ich.

»Ich weiß noch nicht, lasst uns weiter überlegen.«

»In der Gegend hier gibt es auch viele Thermalquellen«, meinte Honda. »Setzen wir uns doch in eine und essen danach Mittag.«

Ich berichtigte ihn automatisch: »Essen zu Mittag.« Normalerweise tat ich das nur in Klassenzimmern, aber bestimmte Ausdrücke, die die Japaner anscheinend besonders gerne benutzten, fielen mir einfach extrem auf die Nerven, weil sie so unglaublich falsch klangen. Wenn man lange genug unterrichtet, bekommt man im Laufe der Zeit so einige seltsame Dinge zu hören. Einmal habe ich eine hübsche Schülerin gefragt, was sie in der Pause getrunken habe, und sie antwortete »Cock«, also eine vulgäre englische Bezeichnung für Penis. Da ich nicht wusste, was sie eigentlich meinte, hakte ich weiter nach, woraufhin sie mir einen Getränkeautomaten vor dem Gebäude zeigte. Ich brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass sie eigentlich »Coke« für Cola gemeint hatte.

»Ach ja, zu Mittag«, sagte Honda. »Tut mir leid, das vergesse ich immer wieder.«

»Ich glaube nicht, dass es mein Ding ist, den ganzen Nachmittag nackt mit ein paar Typen herumzuhängen«, nörgelte John Scott.

Das war zwar äußerst plump ausgedrückt, aber im Grunde auch das Gleiche, was ich gedacht hatte.

»Wir könnten doch schon mal zur fünften Station hochfahren«, warf Neil ein. »Schauen wir uns doch dort einfach ein bisschen um.«

»Und tun dann bitteschön was?«, fragte John Scott. »Dort oben gibt es einen Laden für Touristen, wo man Wanderstöcke kaufen kann, aber das war's dann auch schon.«

Dies zu hören überraschte mich. »Du bist den Fuji schon einmal hinaufgestiegen?«

Er nickte. »Mit ein paar Freunden letztes Jahr.«

»Und warum jetzt wieder?«

»Warum denn nicht?«

Das fand ich merkwürdig. Den Fuji zu besteigen war mühsam und anstrengend. Ich kannte niemanden, der es häufiger als einmal getan hatte, schon gar nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Ein altes japanisches Sprichwort traf es auf den Punkt: Den Fuji einmal zu besteigen, ist klug, doch nur ein Narr tut es ein zweites Mal.

»Noch ist es früh genug zum Umkehren«, meinte John Scott. »Es ist Samstag, in Tokio steppt heute Abend der Bär.«

Ich starrte ihn an. Er kannte niemanden von uns außer Mel, war erst kurz vor knapp hinzugestoßen und jetzt wollte auf einmal schon die Entscheidungen für uns treffen?

Die Eingangstür des Bahnhofsgebäudes ging nun auf, und ein junges Paar, das sichtlich aus dem Mittelmeerraum stammte, kam heraus. Ihre Wanderstiefel und Rucksäcke ließen darauf schließen, dass sie ebenfalls hier waren, um den Berg zu besteigen, doch das hätte man sich auch denken können, wenn sie nur mit Tennissocken und Turnschuhen hier angekommen wären. Denn warum sonst trieben sich Ausländer hier in dieser Gegend herum? Die beiden steckten die Köpfe zusammen, als sie an uns vorbeigingen, und waren komplett in ihr Gespräch vertieft.

»Verzeihung«, rief ich, um sie anzuhalten.

Sie blieben stehen, sahen zuerst mich und dann die drei anderen an. Beide waren recht attraktiv, hatten welliges, dunkles Haar, braune Augen und glatte, olivfarbene Haut. Das Mädchen war zierlich, sein Freund durchschnittlich groß und drahtig wie ein Ausdauersportler. Sie konnten nicht älter sein, als ich, höchstens fünfundzwanzig oder sechsundzwanzig.

»Ja?«, fragte der junge Mann. Er lächelte und kam mir recht umgänglich vor.

»Wollt ihr auch auf den Fuji?«, fragte ich.

»Darum sind wir gekommen, ja. Die Frau am Fahrkartenschalter meinte aber, das sei im Moment nicht möglich.« Er zog seine Schultern hoch. »Sie sagte, wir sollten lieber bis morgen warten.«

»Weil der Weg gesperrt ist? Oder war das nur ein guter Rat?«

»Ich weiß es nicht. Sie sprach noch schlechter Englisch als wir.«

Er fand das lustig und lachte. Aufgrund seines leichten Akzents und Tonfalls tippte ich darauf, dass er Israeli war. Während meines Weihnachtsurlaubs in Thailand im Vorjahr – Mel war nach Kalifornien zurückgekehrt, um ihre Mutter zu besuchen –, hatte ich auf der Fähre von Ko Samui nach Ko Pha-ngan jemanden aus Israel kennengelernt: Moshe, einen geschwätzigen, freundlichen Kerl. Um Geld zu sparen, waren wir irgendwann übereingekommen, uns ein Zimmer über einem Restaurant zu teilen, das in Anbetracht der Mopps und Eimer in einer Ecke ansonsten eigentlich auch gut und gerne als Hausmeisterkammer hätte herhalten können. Noch an unserem ersten gemeinsamen Nachmittag hatte er mich zu einer Feier mit seinen Freunden eingeladen, die schon auf der Insel waren, ausnahmslos Landsleute von ihm. Nicht lange, und ich hatte den Ruf eines komischen Vogels weg. Denn die meisten Israelis sind auf Reisen eine eingeschworene Gemeinde, und dass sich ein irischstämmiger Amerikaner in ihre Clique eingeschlichen hatte, war für sie anscheinend der absolute Knüller gewesen. Nach ein paar Stunden hatte ich mich betrunken und bekifft von ihnen verabschiedet – froh darum, wieder allein zu sein.

»Ich heiße Benjamin, aber nennt mich doch einfach Ben«, schob der Israeli nun hinterher. »Das hier ist Nina.«

Ich stellte nun mich und die anderen vor.

»Also, was tut ihr zwei jetzt?«, fragte John Scott, obwohl er bei der Frage vor allem Nina anschaute.

»Wir gehen zelten.« Ben zeigte nach Westen. »Eigentlich wollten wir heute den Fuji-san besteigen und morgen erst im Aokigahara übernachten. Aber jetzt tauschen wir einfach: Erst campen und dann wandern.«

»Honto?«, fragte Honda, indem er die letzte Silbe betonte. Dabei zog er die Augenbrauen bis über den Rahmen seiner Brille hoch und murmelte kopfschüttelnd auf Japanisch weiter vor sich hin.

»Du meinst den Selbstmordwald, oder wie auch immer man den nennt?«, schlussfolgerte John Scott.

Ich sah Neil nicken.

»Ja, das ist richtig«, bestätigte Ben. »Dorthin ziehen sich jedes Jahr viele Leute zurück, um sich umzubringen.«

»Im Ernst?« Das wunderte mich wirklich, denn bis heute hatte ich noch nie etwas von diesem Wald gehört. »Warum ausgerechnet dort? Was ist denn so besonders daran?«

»Um Aokigahara ranken sich viele Gerüchte«, sagte Honda. Er legte seine Stirn in Falten und man merkte, dass er eindeutig ungern über dieses Thema sprach. »Der Ubasute-Mythos geht unter anderem darauf zurück. Während der Hungersnöte setzten Familien ihre Kinder oder ihre alten Angehörigen dort aus, um so weniger Mäuler stopfen zu müssen. Deshalb glauben viele Japaner, dass der Wald von yūrei heimgesucht werde, also den Geistern Verstorbener.«

Ich versuchte, unter psychologischen Gesichtspunkten dahinterzukommen, weshalb man einen geliebten Menschen der Dehydrierung beziehungsweise dem langsamen und qualvollen Hunger- oder Kältetod aussetzen sollte. Mich erinnerte das irgendwie spontan an Hänsel und Gretel, bloß umgekehrt, wenn die Jungen die Alten im Stich lassen würden. »Aber was hat das damit zu tun, dass Lebensmüde dort Selbstmord begehen?«

»Der Wald ist seit jeher als Ort des Todes bekannt«, erklärte Honda lapidar, »also zieht er den Tod wohl magisch an.«

»Und da gibt es diese Bücher«, fügte Ben hinzu.

Davon wusste ich ebenfalls nichts. »Welche Bücher?«

»Vor Jahren wurde ein Roman über ein Pärchen zum Bestseller, das sich gemeinsam im Aokigahara umgebracht hat. Das verklärte die Idee, dies zu tun irgendwie, und machte den Wald noch bekannter. Außerdem gibt es da noch ein sogenanntes Vollständiges Handbuch zum Suizid. Darin ist der Wald als wunderschön und friedlich beschrieben; der perfekte Ort zum Sterben.«

Der letzte Teil des Satzes bereitete mir Unbehagen. Der perfekte Ort zum Sterben.

Daraufhin schwiegen wir alle. Ich schaute zuerst Neil und dann John Scott an. Der Neuseeländer sah finster aus, so als sei er nach dieser düsteren Gesprächswendung irgendwie verstört. Auch mein Landsmann schien nachdenklich geworden zu sein. Ben sagte nun etwas auf Hebräisch zu Nina, woraufhin sie antwortete. Als sie bemerkte, dass ich sie beobachtete, lächelte sie.

Ben meinte schließlich: »Wir nehmen jetzt einen Bus und fahren zum Aokigahara.« Er zeigte auf eine Haltestelle in der Nähe. Aber ein Bus war dort weit und breit nicht zu sehen. »Wenn du mich fragst, solltet ihr alle mit uns kommen. Das wäre doch ein tolles Abenteuer, findest du nicht auch? Und wir hätten nichts gegen Gesellschaft.«

Ich wollte schon ablehnen, als John Scott plötzlich meinte: »Ich bin dabei!« Er schüttelte sich eine Zigarette aus einer Packung Marlboro Red, die er auf einmal aus einer seiner Taschen hervorgezaubert hatte. »Auf jeden Fall besser als ein Vergnügungspark.« Nachdem er sie angezündet und daran gezogen hatte, stieß er den Qualm gelassen in einer langen Qualmwolke aus dem Mund wieder aus.

Ich hatte mir das Rauchen ein Jahr zuvor auf Mels Wunsch hin abgewöhnt. Sie war angeblich um meine Gesundheit besorgt gewesen, doch ich vermutete eher, dass ihr der Zigarettengestank in meinen Klamotten und Haaren nicht zugesagt hatte. Immer wenn jemand vor meinen Augen eine Kippe ansteckte, bekam ich nach wie vor Lust darauf und musste diesen Drang krampfhaft unterdrücken.

John Scott nahm noch einen kräftigen Zug und atmete aus, als er weitersprach: »Also, was ist jetzt? Wir wollten die Zeit doch irgendwie totschlagen, oder? In einem Geisterwald zu zelten hört sich doch ganz spannend an.«

Neil starrte in die Ferne, was ich dahin gehend deutete, dass er sich nicht festlegen wollte. Honda schüttelte allerdings schon wieder den Kopf. Ihm gefiel die Idee definitiv nicht.

»Neil?«, drängte John Scott jetzt. »Was meinst du, Dicker?«

Neil hatte überhaupt kein Übergewicht, und diese Anrede hielt ich vor dem Hintergrund, dass er doppelt so alt war wie der Soldat, außerdem für sehr respektlos.

Er zuckte mit den Achseln. »Ich mag es, zelten zu gehen, und habe auch schon von diesem Wald gehört. Könnte bestimmt interessant werden, aber es gibt bald Regen. Und ich will die Nacht auf keinen Fall im Freien verbringen, wenn es draußen kalt und nass ist.«

»Aokigahara ist etwas ganz Besonderes«, entgegnete Ben. »Er ist sehr dicht bewachsen, wisst ihr das? Deshalb hält das Blätterdach den Regen größtenteils ab.«

Das hörte sich für mich reichlich unglaubwürdig an, doch ich verkniff mir einen Kommentar, denn so langsam konnte ich mich für diese Zeltsache erwärmen. Es war schließlich ein langes Wochenende, also konnten wir den Fuji auch noch Sonntag besteigen und erst am Montag zurück nach Tokio fahren, ohne dass sich jemand von uns auf der Arbeit krankmelden musste. »Zum Campen wären wir auf jeden Fall ziemlich gut vorbereitet«, deutete ich verhalten an. »Wir haben Lebensmittel, Zelte, warme Kleider …«

»Dann packen wir's an, Alter«, beharrte John Scott.

Honda verschränkte seine Arme vor der Brust und verbeugte sich entschuldigend. »Sorry, aber ich kann nicht mitkommen, nicht dorthin. Macht ihr ruhig. Ich halte euch zwar für verrückt, aber nur zu. Kein Problem.«

Ben verlagerte daraufhin sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, als warte er ungeduldig darauf, dass wir uns entschieden.

»Einen kurzen Moment, ich erklär das mal schnell meiner Freundin«, sagte ich.

Ich stieg wieder auf der Beifahrerseite von Tomos aufgemotztem Subaru WRX ein. Wie ich feststellte, schlief Mel immer noch, also fragte ich ihn: »Was weißt du über diesen Selbstmordwald?«

»Ach! Darüber habt ihr euch so verflucht lange unterhalten? Ohne mich?«

»Du hättest ja zu uns kommen können.«

»Du hast gesagt, ich soll bei Mel bleiben.«

»Was weißt du denn nun?«

»Der Wald ist in ganz Japan berühmt. Leute gehen rein und begehen Selbstmord.«

»Demnach stimmt es, ja?«

»Verrückt, nicht wahr?«

»Was würdest du davon halten, heute Nacht dort zu zelten?«

»Willst du mich auf den Arm nehmen, fuck?« Tomo wollte cool wirken, das tat man unter jungen Japanern, indem man englische Flüche verwendete. So wollten sie damit angeben, wie bewandert sie in der Sprache waren, doch einige benutzten solche Ausdrücke einfach zu häufig. Sie waren nämlich nicht damit aufgewachsen und hatten als Kinder auch keinen Ärger dafür bekommen, sie in den Mund zu nehmen. Es handelte sich also für sie um nichts weiter als um Vokabeln. Tomo gehörte zu dieser Generation. »Ihr wollt dort übernachten? Im Ernst?«

»Unsere Bergwanderung fällt flach, weil ein Unwetter vorhergesagt wurde, also fahren wir stattdessen entweder wieder zurück nach Tokio oder wir unternehmen hier etwas. Honda will nicht zelten, aber Neil und John Scott haben nichts dagegen. Die beiden dort …« Ich zeigte auf die Israelis. »… hatten die Idee.«

»Die ist ja heiß!«

Wenn mich nicht alles täuschte, wurde Tomo immer von zwei oder drei verschiedenen Frauen gleichzeitig umschwärmt. Mit seiner strubbeligen Frisur, die unter japanischen Männern sehr beliebt war, den Mandelaugen, einer spitzen Nase und den hervorstehenden Wangenknochen sah er sehr gut aus. Allerdings hätte er mal zum Zahnarzt gehen müssen, denn in seinem Mund stand wirklich nichts gerade. Das war andererseits nur meine Einschätzung, denn yaeba, schiefe Zähne sah man in Japan allerorts und hielt sie sogar für anziehend. Ich hatte von Personen gehört, die sich sogar extra am Gebiss operieren ließen, um diesem Ideal zu entsprechen.

Tomo trug eine Mütze mit steifem Schirm, die an einen Zeitungsjungen erinnerte, und um den Hals einen Kaschmirschal, dessen Enden über eine altmodische Motorradjacke hingen. Sie bestand wie die von John Scott aus Leder, wirkte aber irgendwie weitaus weniger prahlerisch.

»Wer ist heiß?«, fragte plötzlich Mel. Als ich mich zu ihr umdrehte, regte sie sich. Sie richtete sich auf, blinzelte und rieb sich gähnend die Augen. Sie waren leuchtend blau. Ihre blonden Haare waren im Moment zerzaust und standen in alle Richtungen ab. Nach der Party am Abend zuvor hatte sie sich nicht abgeschminkt. Ihre rechte Gesichtshälfte war rot, nachdem sie damit so viele Stunden auf ihren Armen gelegen hatte.

»Hey«, begrüßte ich sie, indem ich mich zwischen den Sitzen nach hinten lehnte und sie auf die Wange küsste.

»Danke«, sagte sie und strahlte. Mel bedankte sich jedes Mal, wenn ich ihr einen Kuss gab. Man könnte ihr unterstellen, dies sei spöttisch gemeint oder gar zickig, aber diese beiden Eigenschaften waren ihr vollkommen fremd. Ich denke, ihr gefiel ganz einfach, dass ich ihr meine Zuneigung so oft zeigte. Ich fühlte mich geschmeichelt, weil sie so empfand. Mir sind schon Paare untergekommen, die sich nicht mehr ausstehen konnten, nachdem sie sich ein halbes Jahr regelmäßig gesehen hatten. Die Tatsache, dass Mel und ich dauerhaft so gut miteinander auskamen, erachtete ich als Beleg dafür, dass wir perfekt zusammenpassten.

»Sind wir schon da?«, fragte sie.

»Fast«, antwortete ich. »Wir sind momentan in einer Kleinstadt am Fuß des Fujis. Es gibt da aber leider ein kleines Problem.«

»Klar, wie sollte es auch anders sein.«

»Es soll Regen geben. Sieht also so aus, als könnten wir heute nicht wandern.«

»Gut, dann hab ich wenigstens Zeit, mich auszuschlafen.« Sie ließ sich wieder auf die Sitzfläche fallen und schloss die Augen. »Weckt mich, wenn wir wieder in Tokio sind.«

»Eigentlich haben wir vorhin zwei Ausländer kennengelernt, die heute ebenfalls hinaufsteigen wollten und jetzt stattdessen in einem Wald in der Nähe zelten. Wir haben beschlossen, dass wir mitmachen!«

Mel öffnete ein Auge und schaute mich an wie eine Piratin. »Wie weit ist es denn bis dorthin?«

»Das weiß ich nicht, aber der Wald muss irgendwo ganz in der Nähe sein.«

Sie überlegte einen Moment lang. »Okay.«

»Echt?«

»Warum denn nicht? Wenn wir doch ohnehin so gut wie dort sind …«

»Da wäre nur noch ein winziger Haken.«

»Und welcher?«

»Der Wald heißt Aoki… « Ich suchte Tomos Blick.

»Aokigahara.«

»Na und?«, fragte Mel.

»Das bedeutet übersetzt, Selbstmordwald«, erklärte ich ihr, »denn dorthin verschwinden anscheinend jedes Jahr viele Japaner, um sich das Leben zu nehmen.«

Sie runzelte die Stirn.

»Ich bin mir allerdings sicher, dass dahinter nur viel heiße Luft steckt«, schob ich schnell hinterher. »Wahrscheinlich haben sich mit der Zeit ein paar Leute dort umgebracht, woraus sich dann eben ein schlechter Ruf …«

»Nein, ich habe auch schon mal etwas davon gehört«, unterbrach sie ihn und setzte sich wieder auf. Sie strich sich die Haare hinter die Ohren, sodass ich ihren schlanken Hals sah, dann nahm sie ein Gummiband von einem ihrer Handgelenke und band sie zu einem Pferdeschwanz. Die Smaragde der Ohrstecker, die ich ihr im Juni zu Geburtstag geschenkt hatte, funkelten jetzt.

»Wir brauchen ja nicht weit hinein… «

»Du brauchst mich nicht zu behüten wie ein Kleinkind, Ethan. Ich habe gar keine Angst. Außerdem würde ich ihn gerne selbst sehen.«

Ich nickte und war froh, dass ich sie ohne Probleme hatte überzeugen können.

Nun wandte ich mich wieder Tomo zu. »Was ist jetzt, T-Man? Bist du auch dabei?« Ich wartete gespannt auf seine Antwort. Da Honda ausschied, blieb uns nur noch sein Wagen.

»Ja, gut«, sagte er schließlich und ließ seine fiese Kauleiste aufblitzen. »Mal sehen, ob wir ein paar verdammte Geister finden, was?«

Kapitel 2

Bevor wir zum Aokigahara aufbrachen, suchten wir erst einmal die Toiletten des Bahnhofs auf und kauften uns in einem Minimarkt mehr Snacks, nun da wir uns keine Gedanken mehr um schweres Gepäck machen mussten. Ich ging noch kurz zum Kartenschalter, weil ich mir eine Karte der Gegend besorgen wollte. Dort begrüßte mich freundlich eine uniformierte Frau. Kaum dass ich den Wald erwähnte, kniff sie jedoch die Augen zusammen und hörte auf zu lächeln. Sie betrachtete mich misstrauisch, vielleicht um hinter meine Absichten zu kommen. Sie dachte ja, dass ich alleine hier sei, und musste sich nun anhören, dass ich einen Ort aufsuchen wollte, wo sich angehende Selbstmörder ihren innigsten Wunsch erfüllten. Ich wusste allerdings nicht, wie ich ihr begreiflich machen könnte, dass ich mit Freunden da war und wir als Gruppe einfach nur einen Eindruck vom Aokigahara gewinnen wollten. Also benahm ich mich ganz arglos, um ihr jegliche Bedenken zu nehmen, die sie vielleicht hatte. Das funktionierte anscheinend, denn sie gab mir nun eine Karte, allerdings spürte ich trotzdem noch, wie ihre Augen auf mir ruhten, als ich fortging.

Draußen waren nun alle in die beiden Wagen gestiegen. Ich zwängte mich mit in den Subaru, und los ging die Fahrt.

Tomo drehte die Musikanlage laut auf und rappte den Text irgendeiner japanischen Hip-Hop-Truppe mit. Die Passagen in seiner Landessprache kannte er auswendig, wohingegen er während der englischen nur im Rhythmus auf das Lenkrad trommelte und einzelne Wörter bellte, die er verstand, wie »Nigger« oder »Bitch«.

Als ich Tomo vor mehr als acht Monaten kennengelernt hatte, war er bei mir schnell in der Schublade sex- und musikbegeisterter Partylöwe gelandet, doch nach einem gemeinsamen Tag mit ihm und seiner jüngeren Schwester, einer Autistin, hatte ich erkannt, dass er auch über eine überraschend liebevolle und fürsorgliche Seite verfügte, obwohl er das natürlich nie zugegeben hätte. Deshalb zog ich ihn oft damit auf.

Jetzt wechselte er die CD, krähte »Dieser Nigger ist scheiße, Mann!«, und begann kurze Zeit später, irgendeinen frauenfeindlichen Text zu stottern.

Ich bemühte mich, ihn auszublenden, und schlug stattdessen die Landkarte der Verkäuferin vom Fahrkartenschalter auf. Ein Dreieckssymbol stand für den Fuji. Eingezeichnet waren sowohl Bus- und Bahnstrecken sowie Schnellstraßen, alle in einer jeweils anderen Farbe. Die fünf Seen in der Region hatte man genauso wie die anderen Sehenswürdigkeiten für Touristen sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch beschriftet. Am Rand war das Gebiet rund um den See Saiko vergrößert worden, dessen Name wie »Psycho« auf Englisch ausgesprochen angegeben wurde. Diese Karte zeigte auch mehrere Wanderwege zwischen bestimmten Lavahöhlen, die im Zuge des letzten Ausbruchs des Fujis entstanden waren.

Aokigahara, der sich ganz in der Nähe befand, war bemerkenswerterweise nicht eingetragen.

Ich warf die Karte deshalb auf das geschmacklos mit Teppich überzogene Armaturenbrett und versuchte mir vorzustellen, was wir nun erleben würden. Wie viele Menschen begingen dort jährlich Suizid? Ein Dutzend? Mehr als zwanzig? Würden wir vielleicht halb im Laub verborgen einen Schädel finden? Oder eine Leiche, die an einem Baum hing? Bei dem letzten Gedanken – also den mit der Leiche, nicht mit dem Schädel – musste ich kurz innehalten. War ich wirklich darauf gefasst, so etwas dermaßen Abgründiges zu sehen?

Schlagartig kam mir mein älterer Bruder Gary in seinem glänzend hellbraunen Sarg in den Sinn, die Haare gewaschen und gekämmt mit Watte in den Ohren und der Nase. Seine Lippen waren mit Wachs verschlossen gewesen, die Augen verklebt und die Schminke in seinem Gesicht viel zu dick aufgetragen und hart geworden. Die rote Krawatte hatten sie ihm sorgfältig um den Hals geknotet.

Während ich diese letzten Eindrücke von ihm hastig blinzelnd verdrängte, rutschte ich nervös auf dem Sitz herum und fokussierte die Bäume, die draußen vorbeiflogen.

Ungefähr zwanzig Minuten später verließ Honda den Highway mit seinem Minivan auf eine Landstraße und wir folgten ihm. Dichte Waldflächen erstreckten sich nun zu beiden Seiten. Er bog auf einen fast leeren Parkplatz ein. Tomo ließ zwei Lücken zwischen den beiden Fahrzeugen frei, als er stehen blieb. Ich stieg aus und schlug die Tür zu, was in der umgebenden Stille seltsam laut wirkte. Es knallte noch mehrere Male, als die anderen ausstiegen und die Türen ins Schloss fallen ließen.

»Da wären wir!«, begann Ben. Sein zartes Gesicht verlieh ihm etwas nahezu Feminines. Er drückte Nina kurz an sich und gab ihr einen Kuss auf die Stirn, dann legte er einen Arm um Tomo, der neben ihm stand, und küsste auch ihn.

»Hey, Mann, ich bin nicht schwul, klar?«, beschwerte sich der Japaner aufgeregt und stieß ihn von sich.

Bens Begeisterung war jedoch so ansteckend, dass jeder lächeln oder kichern musste. Sie markierte einen erfreulichen Gegensatz zu dem bedeckten Himmel und dem tristen und düsteren Parkplatz.

Tomo, der rot geworden war, klappte nun den Kofferraum des Subarus auf. Ich nahm Mels dunkelgrünen Osprey-Rucksack heraus, der auf einem Wagenheber und einem Kreuzschlüssel lag, und half ihr dabei, ihn anzuziehen. Danach warf ich Tomo seine Tasche zu, nahm mir meine über die Schulter und schloss die Klappe wieder.

»Bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst, Honda?«, fragte ich ein letztes Mal.

»Dieser Wald, der ist nichts für mich.« Er schaute wiederholt beklommen zur Baumgrenze hinüber. »Tagsüber vielleicht noch, aber nachts?« Wieder schüttelte er vehement den Kopf.

Nachdem wir sieben uns von ihm verabschiedet hatten – entweder per Händedruck oder indem wir uns ungelenk verbeugten, was nur die wenigsten Ausländer gut können –, gingen wir zu dem einzigen Weg, der in den Wald hineinführte. Am Rande stand ein neuerer Mitsubishi Outlander, dessen weißer Lack teilweise mit Sand oder Erde verdreckt war. Zahllose trockene Laubblätter steckten in der Rille zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube.

»Findet ihr nicht auch, dass diese Kiste so aussieht, als ob sie schon ewig hier stehen würde?«, fragte Mel beklommen.

»Ohne Scheiß, du hast recht«, pflichtete ihr John Scott bei. Er schaute durch ein Fenster in den Wagen hinein. »Hey, zieht euch das mal rein.«

Wir scharten uns rings um ihn herum und warfen einen Blick hinein. Die Rücksitze waren umgeklappt, und darauf lagen eine Luftpumpe, ein Erste-Hilfe-Set sowie ein Ersatzfahrradreifen. Der Stauraum war fast gänzlich mit einer schwarzen Plane abgedeckt. Diese wölbte sich an zwei Stellen dicht nebeneinander verdächtig.

John zog daraufhin an der hinteren Tür, die erstaunlicherweise nicht verschlossen war. Diebstahl gab es in Japan praktisch überhaupt nicht.

»Was machst du da?«, fragte ich alarmiert.

»Nachsehen, was unter der Plane liegt.«

»In einem fremden Auto hast du nichts verloren!«

»Ich denke, wir sind uns alle dahin gehend einig, dass der Besitzer bestimmt nicht mehr zurückkommen wird.«

»Vielleicht campt er ja auch einfach nur.«

»Das tut er dann aber schon verflucht lange. Schau dir doch nur mal das Laub an.«

»Ich will auch was sehen«, klagte Ben.

Tomo stimmte mit ein: »Ich auch.«

Als John Scott die Plane hochhob, lagen darunter ein dunkelblauer Anzug, ein Paar feine schwarze Schuhe und ein rechteckiger Aktenkoffer aus Leder.

Wir starrten eine gewisse Zeit lang auf diese Habseligkeiten eines Unbekannten, ohne dass jemand etwas sagte. Es war ein beunruhigender Anblick, und ich glaube nicht, dass sich irgendjemand von uns einen Reim darauf zu machen wusste.

»Gehen wir weiter«, drängte Mel, indem sie einen anderen Tonfall anschlug. Sie hörte sich jetzt viel gereizter an als zuvor.

John schickte sich an, die Tür wieder zu schließen.

»Leg die Plane zurück«, verlangte ich.

»Wieso denn?«

»Weil die Sachen bestimmt aus einem guten Grund zugedeckt worden sind. Der Besitzer wollte es offenbar so.«

»Und er könnte doch noch zurückkommen«, ergänzte Mel.

Ich wusste, dass sie eigentlich selbst nicht damit rechnete – niemand von uns tat das, äußerte dies aber nicht. John Scott legte die Plane also wieder zurück und machte die Tür zu, woraufhin wir weiter auf den Waldweg zugingen. Als ich mich umdrehte, wunderte ich mich, weil Honda noch immer neben seinem Van stand und uns hinterherschaute. Ich hob meine Hand, um noch einmal Abschied zu nehmen, und er erwiderte die Geste.

Dann folgte ich den anderen in den Selbstmordwald.

Kapitel 3

Aokigahara Jukai unterschied sich vollkommen von allen Wäldern, die ich bis dahin betreten hatte. Die Vielfalt der immergrünen Nadelhölzer und anderen Bäume war dermaßen dicht zusammen- und miteinander verwachsen, dass es förmlich die Augen überforderte und der Eindruck entstand, die Vegetation sei schier undurchdringlich. Die Äste verzweigten sich in den Wipfeln zu einem engmaschigen Geflecht, das viel Sonnenlicht schluckte, weshalb es hier deutlich dunkler war, als wenige Minuten zuvor auf dem Parkplatz – und alles in dieser schattenhaften Welt aus Sepiatönen wirkte verzerrt, urtümlich und einfach … falsch. Besser kann ich es nicht beschreiben: aus dem Ruder gelaufener Wildwuchs. Die Wurzeln der Fichten, Tannen und Kiefern konnten nicht tief reichen, weil der Waldboden unter der dünnen Asche- und Humusschicht aus uneben ausgehärteter Magma bestand, das nach der letzten Eruption des Fujis Anfang des achtzehnten Jahrhunderts hier erkaltet war. Darum wuchsen viele Wurzeln kurzerhand über der Erde, ein Gewirr aus knorrigen Holztentakeln, die vergeblich Halt suchten, um zu überleben, und über das Blauschwarz hervorstechende Vulkangestein krochen. Deshalb waren einzelne Bäume anscheinend Opfer ihres Wachstums geworden und umgestürzt, weil sie es nicht mehr geschafft hatten, ihr hohes Gewicht zu verankern, falls sie nicht noch schief an ihre gleichmütig wirkenden Nachbarn gelehnt dastanden, und lagen nun flach zwischen krummen Ästen und anderem verrottendem Sturmholz am Boden. Genau genommen hätte man annehmen können, der Wald sei krank und liege im Sterben, hätte er nicht so viele grüne Blätter getragen und Moose, Flechten und Kräuter wachsen lassen, die ihm einen dringend nötigen Farbanstrich gaben.

»Ein bisschen wie Mittelerde würde ich sagen«, meinte Neil, womit er als Erster das Schweigen brach, das über uns gekommen war. »Die Ents, Baumbart und so weiter.«

Bei seinen Worten fiel mir plötzlich ein Knäuel Wurzeln in der Nähe ins Auge, die fast nahelegten, diese Bäume könnten in Kürze zum Leben erwachen und einfach so davonlaufen.

»Ein Zauberwald«, sagte Mel. »So seh ich das. Dieses kräftige Grün … wie in einem Märchen.«

Wir unterhielten uns noch eine ganze Weile weiter. Es war banales Geplänkel um seiner selbst willen, Geräusche zum Aufheben der Stille, und es versandete auch rasch wieder. Im Laufe der nächsten zwanzig Minuten gingen wir an mehreren verrosteten und schmutzigen Hinweisschildern vorbei. Einige ermahnten potenziell Selbstmordgefährdete zum Überdenken ihres Vorhabens in Hinblick auf liebende Nahestehende, wohingegen andere Wanderer darum gebeten wurden, den lokalen Behörden jede Person zu melden, die alleine war oder depressiv beziehungsweise aufgebracht wirkte. Auf einem Schild stand auch, das Camping hier nicht erlaubt sei. Das schüchterte uns zwar ein, doch Tomo bekräftigte, dass es nur eine weitere Abschreckungsmaßnahme gegen Suizid war, denn viele Einheimische kamen offenbar unter dem Vorwand hierher, zu zelten, wobei sie aber lediglich nur Mut schöpfen wollten, sich anschließend selbst zu töten.

Je tiefer wir in den Wald hineingingen, desto beklommener, wurde mir zumute. Es war einfach zu ruhig, zu still. Ich hatte bisher noch kein einziges Tier gehört, weder Vogelgezwitscher noch Insekten – gar nichts. Wie konnte ein dermaßen üppig begrünter Ort so bar jeglicher Fauna sein? Und wieso überhaupt? Tiere kümmerte es doch gewiss nicht, dass der Wald eine Anlaufstelle für Selbstmörder war.

Mel, die neben mir herging, nahm jetzt meine Hand und drückte sie sanft. Ich drückte zurück. Mir war allerdings nicht ganz klar, ob dies nur eine Geste der Zuneigung oder eine Aufforderung zum Reden sein sollte.

Da sie nichts sagte, vermutete ich Ersteres.

»Du bist ja gut drauf«, bemerkte ich.

»So fühle ich mich auch.«

»Bist du gar nicht verkatert?«

»Nicht mehr. Hab wahrscheinlich lange genug gepennt.«

»In diesem Wald zu sein macht dir nicht zufällig Angst oder?«

»Ich finde ihn faszinierend, wenn auch nicht im positiven Sinn. Es ist einfach eine sehr spezielle Umgebung, ganz anders als Tokio, verstehst du?«

Ich dachte kurz darüber nach, konnte mich aber nicht festlegen, ob ich ihr vollkommen zustimmte. Tokio war ein Wald aus Glas und Stahl, während Aokigahara aus Bäumen und Steinen bestand, doch bei beiden handelte es sich gewissermaßen um Friedhöfe. Kannte man sich nämlich nur ein wenig in der gnadenlos kommerziell ausgerichteten Kultur Japans aus, sah man schnell in den glänzenden Wolkenkratzern, welche die Skyline der Metropole prägten, nichts weiter als unpersönliche Grabsteine, und erachtete die Menschen, die darin arbeiteten, nur als Sklaven, die sich unentwegt von einem Tag zum nächsten hangelten, um bis zu den »goldenen Jahren« des Ruhestands durchzuhalten. Ironischerweise stumpften viele von ihnen schon lange vorher in spiritueller Hinsicht ab. Diesbezüglich hätte man wohl auch den armen Tropf fragen können, der seinen Anzug mit Schuhen und Koffer in seinem Auto liegen gelassen hatte.

Ich wollte Mel darauf ansprechen, wusste aber nicht, wie ich es auf verständliche Weise in Worte fassen sollte. Stattdessen sagte ich nur: »Stimmt, das ist ein wirklich verrückter Ort.«

»Genau solche Trips werde ich vermissen, wenn wir aus Japan wegziehen. Wir hätten so etwas viel öfter machen sollen. Warum haben wir das denn nicht?«

Ich antwortete trocken: »Weil wir so viel arbeiten.«

»Weil wir uns dieses Ei selbst ins Nest gelegt haben. Wir hätten viel häufiger auswärts Urlaub machen sollen.«

Mit dem »Ei« meinte sie HTE. Es war halb scherzhaft gemeint: Etwas, dass wir uns selber eingebrockt hatten und nun nicht mehr loswurden.

»Weißt du«, fuhr sie fort, »meine Freundin Francine hat an einer Uni angefangen. Sie bekommt dort sechs Monate Urlaub – sage und schreibe ein halbes Jahr – und verdient trotzdem noch mehr als wir.«

»Wenn du willst, können wir uns ja demnächst auch an einer Uni bewerben.«

»Dazu ist es zu spät, Ethan. Wir sind zu lange hier.«

Darauf erwiderte ich nichts.

Sie schaute mich von der Seite an, weil sie offensichtlich dachte, ich sei ihr böse, doch das war ich eigentlich gar nicht. Deshalb ging sie kurz auf Zehenspitzen, um mir einen Kuss auf die Wange zu drücken.

»Danke«, sagte ich.

»Verarsch mich nicht!«

»Tue ich nicht. Ich finde das schön.«

Lächelnd entgegnete sie: »Ich unterhalte mich mal mit John.«

Ich schaute jetzt nach vorne zu ihm, er war gerade dabei Tomo irgendeine Geschichte zu erzählen.

»In Ordnung.«

Sie lief los und holte die beiden rasch ein. Ich schaute dabei zu, wie sie sich zwischen sie drängte, John Scott legte einen Arm um ihre Schultern und sagte etwas, das sie zum Lachen brachte. Dann nahm er den Arm wieder herunter … was meines Erachtens nach, allerdings viel zu lange dauerte.

Neil ließ sich zurückfallen, bis er mich erreicht hatte. Er pfiff die Melodie jenes berühmten Lieds aus dem Sezessionskrieg, das man heute vor allem unter dem Titel »The Ants Go Marching« kennt, der ursprüngliche wollte mir beim besten Willen nicht mehr einfallen.

Ich warf ihm einen seltsamen Blick zu. Neil Rodgers – gerne auch »Neilbo«, »Mr. Rodgers« oder manchmal auch »unser Kiwi«, wenn man sich im Kollegenkreis über ihn ausließ. Derek Miller, einer unserer Mitarbeiter und Kanadier, stichelte besonders oft über ihn, indem er ihn als schrulligen Serienvergewaltiger bezeichnete. Damit schoss er natürlich weit über das Ziel hinaus, doch leicht schrullig war Neil offengestanden tatsächlich. Ich schätze, wenn man ihn darauf ansprechen würde, hätte er sogar zugestimmt. Nicht dass er irgendwie knausrig gewesen wäre, aber ein paar seltsame Angewohnheiten hatte er schon. Zum Beispiel besaß er nur einen einzigen Anzug, und den trug er jeden Tag. Das wussten wir sicher, weil er direkt neben der linken Gesäßtasche ein kleines Loch hatte. Sein Handy führte er immer in einem Gürtelhalter mit sich herum, so wie Captain Kirk seinerzeit seinen Phaser. Und zu jeder Mahlzeit aß er das Gleiche: Reis, fermentierte Sojabohnen, ein paar Nüsse und einen Salat, wenn er Frühschicht hatte. Reis mit Hähnchenbrust und drei oder vier Dim Sum mit Schweinefleisch, wenn er bis zum Abend arbeiten musste. Seine Frau kochte immer für ihn und verpackte das Essen dann in Tupperware-Dosen, auf deren Deckel Neil mit wasserfestem Stift seinen Namen geschrieben hatte.

Dessen ungeachtet war er meinem Dafürhalten nach unter den rund zwanzig Vollzeitlehrern an unserer Schule bei den Schülern der beliebteste. Zumindest wurde er am häufigsten für Privatstunden eingespannt. Wir unterrichteten sowohl Kinder als auch alte Menschen, sei es einzeln oder in kleinen Gruppen. Mehrheitlich kamen auch Büroarbeiter zu uns, die von ihren Unternehmen dazu gezwungen wurden, Englisch zu lernen, oder auch gelangweilte Hausfrauen, die einfach jemanden zum Reden brauchten. Nachdem ich jahrelang immer wieder die gleichen Lektionen erteilt hatte, graute es mir bisweilen vor Stunden mit bestimmten Schülern, in deren Verlauf ich zum tausendsten Mal das Partizip Perfekt erklären musste.

Neil war da ganz anders.

Er versprühte irgendwie eine irrsinnige, geradezu manische Energie. Weil er deshalb an den Moderator Fred »Mister« Rogers erinnerte, der jahrzehntelang eine bekannte amerikanische Kindersendung moderiert hatte, hatte er eben den Spitznamen »Mr. Rodgers« bekommen. Aus diesem Grund mochten ihn die Schüler wahrscheinlich auch so gerne. Sie wussten, dass er immerzu hundert Prozent gab.

»Hältst du das wirklich für eine gute Idee?«, fragte ich Neil jetzt, in erster Linie, damit er mit dem Pfeifen aufhörte. Das an alte Zeiten erinnernde Lied war in diesem Wald vollkommen unangebracht, ja geradezu schauerlich.

Er sah mich begriffsstutzig an. »Hier zu übernachten?«

»Ja.«

»Es war doch eure Idee.«

»Nein, eigentlich die, der Israelis.«

»Aber John Scott und du, ihr wolltet doch auch unbedingt.«

»Ich dachte, es könnte interessant werden.«

»Und jetzt?«

Ich ließ meinen Blick über die Baumlandschaft schweifen. »Ich find's immer noch interessant.«

»Willst du etwa kneifen?«

»Es ist ja nicht so, dass wir die Ersten sind, die diesen Wald betreten. Immerhin gibt es sogar Pfade.«

»Aber wie viele schlagen wohl hier über Nacht ihr Lager auf?«

»Wer weiß das schon?«

»Denkst du, dass wir eine Leiche finden werden?«

»Ich weiß nicht.« Ich zuckte mit den Schultern. »Vielleicht.«

»Willst du das denn?«

»Da bin ich mir nicht sicher. Na ja, eventuell schon. Falls es sich ergibt, dann ist es eben so.«

Während ich noch darüber nachsann, wie ehrlich ich zu mir selbst war, sah ich ein, dass wir noch eine andere Möglichkeit zum Zeitvertreib hätten nutzen können, bis sich das Wetter wieder besserte: in einem der typischen Gasthäuser mit Fliegengittertüren und Tatami-Matten auf dem Boden einkehren. Mel und Tomo wären bestimmt dafür gewesen, aber was Neil anging, wusste ich nicht so recht. Er war bekannt dafür, seine Finanzen zusammenzuhalten, und hatte sich wahrscheinlich nur zum Zelten breitschlagen lassen, weil es nichts kostete.

Ich schaute wieder nach vorne. Mel ging immer noch neben John Scott her. Sie trug eine violette K2-Jacke und eine Jeans. Ich besaß genau die gleiche Jacke in Schwarz. Wir hatten sie allerdings nicht gekauft, um uns als Pärchen hervorzutun. Sie waren in einem Geschäft im Tokioter Bezirk Shinjuku für die Hälfte ihres ursprünglichen Preises angeboten worden, und weder Mel noch ich hatten damals dicke Jacken mit nach Japan genommen. Das war das Problem, wenn man als Lehrer im Ausland arbeitete. Der weltliche Besitz beschränkte sich darauf, was man in einen oder zwei Koffer stopfen konnte.

Mel wandte John Scott wiederholt den Kopf zu, weshalb ich mich fragte, worüber die beiden wohl sprachen. Ich schnappte leider nur einzelne Worte auf, mehr nicht.

Neil pfiff nun wieder. Ich fragte ihn: »Wie geht es Kaori?«

»Sie fährt dieses Wochenende mit der Kleinen nach Disneyland.«

»Wie alt ist Ai jetzt?«

»Vier.«

»Geht sie schon zur Schule?«

»In den Kindergarten.« Er wies mit einer Kopfbewegung auf die beiden vor uns. »Woher kennen sich die Zwei eigentlich?«

John Scott sagte gerade wieder etwas zu Mel, woraufhin diese ihm zum Spaß gegen die Schulter boxte.

»Sie waren zusammen auf der Highschool.«

»Du magst ihn nicht, hab ich recht?«

Das war eine sehr gute Frage. Mochte ich John Scott? Ich machte mich genauso der Unsitte schuldig, meine Mitmenschen schnell abzuurteilen und dann an meiner Einschätzung festzuhalten, selbst wenn sie sich letzten Endes als vollkommen falsch herausstellte. In seinem Fall jedoch glaubte ich nicht, dass mein erster Eindruck abwegig gewesen war. Er war einfach ein anmaßendes Großmaul.

»Spielt das denn 'ne Rolle?« Ich tat gleichgültig. »Dazu kenne ich ihn nicht gut genug.«

Neil nickte, als würde er die Erklärung plausibel finden, und fing dann wieder zu pfeifen an. Ich sparte mir die Mühe, ihn zu bitten, es zu unterlassen.

Auf dem Weg kamen uns nun drei einheimische Wanderer entgegen, zwei Männer und eine Frau, alle in entsprechender Kleidung und mit Regenschirmen aus durchsichtigem Plastik.

»Konnichiwa!«, rief Ben freundschaftlich. »Konnichiwa!«

Seine Aussprache war tatsächlich noch schlimmer, als meine. Das Trio grüßte aber freundlich zurück, lächelte und verbeugte sich anschließend.

»Wie wandert es sich so?«, fragte er.

Das verwirrte sie anscheinend.

Ich half ihm: »Wandern?«, fragte ich. »Gut?«

Ein zögerliches, mehrmaliges Nicken folgte.

»Hey – sumimasen?«, fuhr Ben fort. Sich auf Japanisch mitzuteilen fiel ihm offenbar schwer, weshalb er es schnell aufgab und es auf Englisch versuchte: »Wir suchen nach anderen Wegen, also nicht den einschlägigen. Ihr versteht?«

Sie verstanden es anscheinend nicht. Vielmehr schienen sie es plötzlich unheimlich eilig zu haben.

John Scott hielt sie mit einem »Yo, hey, jetzt macht mal halblang« zurück. Dann wandte er sich Tomo zu. »Mach mal den Dolmetscher.«

»Was soll ich ihnen denn sagen?«

»Das, was Ben gerade gesagt hat, dass wir Alternativen zu dieser Route suchen.«

Tomo zierte sich offensichtlich.

»Du meine Güte«, meinte John Scott stöhnend. »Tu's einfach.«

Also fragte Tomo nach.

Der ältere der beiden Männer – er hatte ganz weiße Haare, was auch für seinen Schnurrbart galt, und eine Brille mit goldfarbenem Rahmen – wirkte sofort ungehalten. Er blaffte etwas im Gegenzug, Tomo antwortete, indem er entschuldigend die Hände hochhob, bekam aber prompt das Wort abgeschnitten. Der Mann brauste auf und spuckte beim Sprechen regelrecht. Sobald Tomo versuchte, ihn zu besänftigen, schüttelte er sowohl seinen Kopf als auch die Arme und erhob seine Stimme noch mehr. Ich schaute dem Geschehen ratlos zu. Dass Japaner die Fassung verloren, hatte ich bisher nur sehr selten erlebt. In diesem Zusammenhang fiel mir auf einmal ein weiteres Sprichwort ein: Ein Nagel, der herausragt, wird eingeschlagen, und zwar fest. Im Alltag ließ sich dies auf alles Mögliche beziehen. Mach nicht früher Feierabend als deine Mitarbeiter. Fälle geschäftliche Entscheidungen nicht eigenmächtig. Verspäte dich niemals. Verberge deine wahren Gefühle.

Was war hier also los? Der Weißhaarige rastete mittlerweile komplett aus. Tomo, dem bewusst geworden war, dass diese Diskussion zu nichts führte, streckte die Waffen. Ich legte eine Hand auf seinen Rücken und führte ihn sanft weiter. Die beiden anderen folgten uns.

John Scott fragte neugierig: »Was hatte der denn für ein Problem, Mensch?«

Tomo schüttelte nur den Kopf.

»Er sagt, wir nicht hier sein dürfen.«

»Und was hat er dann hier zu suchen?«

»Er geht Lavahöhlen, Eishöhlen.«

»Warum dann die ganze Aufregung?«

»Er denkt, wir suchen Tote.«

Der Mann brüllte uns immer noch an.

»Was sagt er jetzt?«, fragte ich.

»Er will uns anzeigen.«

»Ist es denn verboten, diesen Weg zu verlassen?«

»Ich glaube nicht. Er ist scheiß verrückt, wen juckt's?«

»Du kannst mich mal, kemosabe!«, schnauzte John Scott zurück und zeigte dem Alten einen Mittelfinger.

»Hey«, rief ich. »Bleib locker.«

»Was denn, wieso?«

»Du bist unverschämt.«

»Hör dir das Arschloch doch mal an.«

»Er hat ja nicht ganz unrecht«, erwiderte ich. »Vielleicht zelten wir doch besser nicht hier draußen.«

»Komm mir jetzt bloß nicht auf die Tour. Er wettert doch nur, weil wir keine Japaner sind, sondern gaijin. Wären wir keine Ausländer, würde er garantiert nicht so auf uns losgehen. Die müssen ihren Rassismus endlich mal überwinden.«

»Du entsprichst halt einfach ihrem Klischeebild vom lauten, unausstehlichen Amerikaner.«

»Ach ja? Und er entspricht meinem von einem fremdenfeindlichen Wichser.«

»Du bist hier nun mal nicht zu Hause«, erinnerte ich ihn.

»Hat er deshalb das Recht, so auszuflippen?«

»Du weißt aber schon, dass kemosabe nicht Japanisch ist, oder?«

»Was denn sonst?«

Ich ging kopfschüttelnd weiter und dachte mir meinen Teil.

Kurz nach meinem Umzug nach Japan hatte ich mit ein paar Freunden ein Restaurant besucht. Das Tagesangebot belief sich darauf, dass man sich für dreihundert Yen so viel Shōchū, Bier, Cocktails und Highballs hinter die Binde kippen durfte, wie man nur konnte. Alles stand an einer Selbstbedienungstheke bereit, doch es gab einen Haken: Man hatte zum Trinken nur eine halbe Stunde Zeit, bevor man wieder blechen musste. Als unverblümte Zecher waren wir deshalb innerhalb einer Stunde sternhagelvoll und guter Dinge. Während mein schottischer Mitbewohner und ich mit der Bahn nach Hause fuhren, unterhielt ich mich am Handy laut mit meiner Ex Shelly, die zufällig gerade aus den Staaten angerufen hatte. Er saß mir gegenüber und starrte still auf ein Glas in seiner Hand, das er voller Rum aus dem Lokal mitgenommen hatte, um weiter trinken zu können. Ein alter Mann stakste plötzlich zu uns hinüber, was mir aber nicht auffiel, bis er auf einmal anfing, mich in seiner Muttersprache zu beschimpfen. Ich wusste damals noch nicht, dass Telefongespräche im öffentlichen Verkehr hier als extrem großer Fauxpas galten, und maulte deshalb munter zurück. Der Schotte starrte mich mit glasigem Blick an, sagte irgendetwas und kotzte sich anschließend selber voll. Zu seiner Verteidigung sei gesagt, dass er eine gehörige Menge Erbrochenes mit dem gestohlenen Glas auffing. Der japanische Mann stieg daraufhin rot vor Wut an der nächsten Haltestelle aus.

Damals hielt ich den Typen für ein Arschloch, weil er sich gefälligst um seinen eigenen Krempel hätte kümmern sollen. Später erkannte ich allerdings, dass ich in Wirklichkeit der Arsch gewesen war, weil ich mich nicht an die japanische Etikette gehalten hatte. Klar, er sah in mir wahrscheinlich einen typischen gaijin, aber genauso führte ich mich ja auch auf. War er deshalb gleich ein Rassist? Ich denke nicht. In Japan gilt je nach gesellschaftlicher Situation ein extrem komplexes System aus heiklen Regeln. Die Menschen dort kennen sie, Ausländer hingegen oft nicht. Darum nimmt man Ausländer eben anders wahr und behandelt sie auch dementsprechend. So läuft es einfach in Japan. Entweder gewöhnt man sich daran oder man zieht wieder weg.

Wir gingen noch ungefähr zehn Minuten weiter, bis wir fanden, wonach wir gesucht hatten. Zwischen zwei Bäumen am linken Rand des Hauptwanderwegs war ein Seil gespannt. Daran hing mittig ein Schild mit der Aufschrift »BETRETEN VERBOTEN« auf Englisch. Dahinter verschwand ein schmaler, mäandernder Pfad im Dickicht, der offenbar fast unbenutzt war. Die dürren Jungbäume links und rechts neigten sich nach innen, sodass sich ihre Zweige in der Höhe verschränkt hatten wie Knochenfinger, was den Eindruck eines Tunnels erweckte, den man nicht unbedingt durchschreiten wollte.

Die Nervosität, die ich schon zuvor empfunden hatte, stellte sich jetzt wieder ein, dieses Mal allerdings wesentlich penetranter, und ich fragte mich zusehends, ob unsere Idee, hier draußen zu übernachten, wirklich klug war.

Mel dachte augenscheinlich das Gleiche, denn sie verschränkte die Arme vor ihrer Brust, als würde sie plötzlich frieren und meinte: »Sag jetzt bitte nicht, wir gehen da durch.«

»Aber sicher doch«, bestätigte Ben.

»Warum campen wir denn nicht gleich hier?«

»Weil hier gar kein Abenteuer in Aussicht steht.«

»Ich hatte bis jetzt schon genug Abenteuer.«

»Hier würde man uns doch sofort entdecken.«

»Wer denn? Wir sind bisher nur an drei Wanderern vorbeigekommen.«

»Wir nehmen diesen Weg«, meinte Ben nachdrücklich, »suchen uns ein gediegenes Plätzchen und schlagen dann unser Lager auf.«

»Der Alte hat damit gedroht, uns anzuzeigen«, gab Neil zu bedenken. »Was, wenn er genau das tut und die örtliche Polizei gleich hier aufkreuzt? Ich bin wirklich nicht scharf darauf, eingebuchtet zu werden.«

»Eingebuchtet? Wofür denn?«, fragte John Scott. »Weil wir den Hauptweg verlassen haben?«

»Das wäre immerhin unbefugter Zutritt. Die Drei haben garantiert unsere Campingausrüstung gesehen. Da können sie doch zwei und zwei zusammenzählen.«

»Das hier ist öffentliches Gelände!«

»Auf diesem Schild steht ganz ausdrücklich, dass das Betreten verboten ist.«

»Aber nichts von strafrechtlicher Verfolgung.«

»Was heißt denn das hier?«, warf Mel ein. Sie zeigte auf ein kleineres Schild neben dem Englischen, das mit Kanji beschriftet war.

»Nicht in den Wald gehen«, übersetzte Tomo. »Sie verirren sich.«

»Das ist alles?«, fragte ich.

»Seht ihr?«, sagte John Scott.

Ich schaute mich nach weiteren Warnhinweisen um … und entdeckte eine Überwachungskamera zehn Fuß weit entfernt oben an einer schwarzen Metallstange, die teilweise hinter Bäumen verborgen war.

»Was zur Hölle ist denn das?« Ich zeigte darauf.

Alle schauten hinüber. Der eine oder andere raunte verwundert.

»Wer die wohl aufgehängt hat?«, dachte Neil laut. »Die Polizei?«

»Wahrscheinlich«, entgegnete Ben. »Das ist aber keine große Sache.«

»Was meinst du damit?«, fragte Mel. »Sie könnten uns schließlich in diesem Augenblick beobachten.«

»Selbst wenn«, sagte Tomo, »wird sie sich nicht um uns kümmern.«

Das konnte ich nicht nachvollziehen. »Wieso denn nicht?«

»Weil sie sich Sorgen um die Leute macht, die Selbstmord begehen wollen. Ihr hingegen als Ausländer? Da können sie sich denken, dass ihr euch nicht umbringen wollt. Ihr seid ihnen egal.«

Ben kam wieder auf den Punkt, indem er sagte: »Sind also alle einverstanden? Gehen wir dort entlang?«

Ich sah noch einmal Mel an. Sie zuckte resignierend mit den Achseln, was auch meine Gleichgültigkeit widerspiegelte. Ben grinste daraufhin breit und stieg über die Absperrung, um danach Nina darüber zu helfen. Dabei rutschte ihre kurze Hose an den Beinen hoch. John Scott folgte ihr und schwang seine Beine nacheinander hinüber, ohne die Knie zu beugen, gefolgt von Tomo und schließlich Neil, der prompt mit einem Fuß hängen blieb und fast umfiel. Ich hob das Seil einfach hoch, woraufhin sich Mel bückte und darunter hindurchging.

So verließen wir den Hauptpfad und schlugen den Weg ins Ungewisse ein.

Kapitel 4

Unterwegs sprachen wir nicht miteinander. Die Zeit des Schwatzens und der Heiterkeit war offenbar vorbei. Was uns spontan eingefallen war, um uns die Wartezeit zu verkürzen, hatte letzten Endes eine bedenkliche Wendung genommen. Obwohl wir nicht unbedingt Landfriedensbruch begingen, waren wir definitiv in einer Gegend unterwegs, wo wir nichts verloren hatten. Aokigahara wurde traditionell von Menschen aufgesucht, die mit ihrem Leben abschließen wollten. Der Wald blieb deshalb den Toten vorbehalten, nicht den Lebenden. Ich schätze, dies wurde uns allen langsam bewusst, als wir durch den Baumtunnel gingen, der klaustrophobisch und bedrohlich zugleich war.

Nichtsdestotrotz deutete niemand von uns an, umkehren zu wollen. Vermutlich trieb uns morbide Neugier weiter. Wissen zu wollen, was sich hinter der nächsten Ecke befindet, egal, womit man rechnen muss, liegt irgendwie im Wesen des Menschen begründet.