2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

El escritor estadounidense John Reed (1887-1920), un hombre apasionadamente comprometido con la realidad que le tocó vivir, fue corresponsal de guerra y cuentista. La mayoría de los relatos aquí compilados fueron escritos entre 1912 y 1916. La visión del narrador es crítica: lo mismo cuestiona a los revolucionarios que luchan por la igualdad entre los hombres pero marginan y juzgan a las mujeres, que a los estadounidenses, quienes, tras afirmar que el "mejor de los deportes en el mundo es cazar negros", se consideran seres de buen corazón. La ironía, la fuerza y el idealismo que rezuman estas páginas seducirán y conmoverán al lector.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 209

Ähnliche

Fotografía de portada: ANÓNIMO Museo de la Revolución de Octubre de Moscú

JOHN REED

Hija de la RevoluciónY OTRAS NARRACIONES

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BOLSILLO

John Reed

Hija de la Revolución

Y OTRAS NARRACIONES

Introducción FLOYD DELL

Primera edición en inglés, 1927 Segunda edición en inglés, 1929 Primera edición (Colección Popular), 1972 Segunda edición (Biblioteca Universitaria de Bolsillo), 2006 Primera edición electrónica, 2013

Traducción de FRANCISCO LONA

D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-1678-4

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Introducción

Hija de la revolución

El mundo totalmente perdido

Broadway de noche

Mac-American

Endimión o en la frontera

Cuadros de México

I. Soldados de fortuna

II. Peones

Los derechos de las naciones pequeñas

Lo que deba hacerse

El jefe de familia

El capitalista

Donde está el corazón

Lo que se llama justicia

Ver para creer

Otro caso de ingratitud

Viñetas de la revolución

I. En vísperas

1. Rumbo al frente

2. El Iskosol en Venden

3. En Venden

4. De regreso del frente

II. El enjuiciamiento de la IWW, en Chicago

Cronología

INTRODUCCIÓN

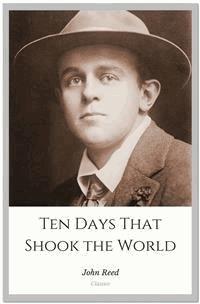

La vida de John Reed fue corta y dramática. Nacido en Portland, Oregon, en el seno de una familia de la clase media acomodada, poseedor de gran talento y por naturaleza ambicioso, todo hacía creer que estaba destinado a ser gran poeta y cuentista mundial. Su pujante e irrefrenable temperamento, sin embargo, lo llevó a experimentar directamente la vida. Egresado de Harvard, con título universitario, en 1910, se trasladó a Nueva York y se instaló en Greenwich Village, donde llevó una vida bohemia. Se le incorporó al personal editor de una próspera revista; pero en 1913, en un impulso inicial de rebeldía contra los patrones de éxito burgués, Reed se unió a un grupo socialista de artistas y escritores que pertenecían a la revista The Masses. En ese año estalló la gran huelga textil de Paterson, Nueva Jersey. Reed trabajó con Haywood, Tresca, Elizabeth Gurley Flynn y otros que fundaron la IWW (Industrial Workers of the World); fue arrestado y encarcelado. Entonces presentó en el Madison Square Garden su vigorosa y gigantesca dramatización de la “Huelga de Paterson”. En las postrimerías de ese mismo año de 1913 Reed fue como corresponsal de guerra a México. Vivió con las tropas de Villa durante varios meses, en los cuales revivió sus impresiones llenas de simpatía por la causa revolucionaria, que aparecieron en el libro titulado México insurgente (1914).

Al iniciarse la guerra en Europa fue enviado allá y visitó el frente en compañía del dibujante Boardman Robinson. Los dos estuvieron en los Balcanes y en Rusia, donde John Reed escribió La guerra en la Europa oriental (1916), ilustrada por Robinson. A su regreso a los Estados Unidos, Reed contrajo matrimonio con Luisa Bryant, quien partió con él a Rusia. Reed llegó tras la caída del zarismo; pero estuvo en el eje de la revolución bolchevique. Mientras tanto, como a los demás editores de la revista The Masses, se le aplicó la Ley de Espionaje y se le sujetó al proceso correspondiente. En el otoño de 1918 Reed retornó a su país y se le sometió a otro juicio, en el que —como había acontecido en el primero que se llevó a cabo durante la primavera, en su ausencia— la opinión del jurado se dividió y no se pudo llegar a conclusión alguna.

Reed escribió entonces su libro Diez días que estremecieron al mundo, narración histórica de la revolución bolchevique. Además, participó activamente en la integración del Partido Comunista norteamericano y regresó a la Rusia soviética, donde fue nombrado miembro del comité ejecutivo de la Tercera Internacional. El 17 de octubre de 1920 murió de tifo en Moscú.

En el curso de la ceremonia que en su honor se efectuó en Nueva York, su amigo y coeditor de The Masses, Max Eastman, pronunció las siguientes palabras:

Lo que hizo sobresalir el carácter de John Reed como algo extraordinario en estos tiempos que vivimos, fue el hecho de que, a pesar de haber sido superdotado con habilidad sin precedente para poner las ideas en planos emocionales y pintar con colorido de llama —era un poeta, un idealista—, nunca lo alucinaron los emotivos matices de las ideas, al grado de perder de vista su verdadero contenido, para trasplantarlo a los niveles de acción sobre la realidad de las cosas. Reed conocía el frío tono de la voz del científico que ve las cosas como son. No ignoraba el temple con que el capitán de industria señala cómo pueden alcanzarse las metas. Fue un poeta que entendió la ciencia; un idealista capaz de enfrentarse con los hechos.

Todos ustedes saben que Jack Reed, al graduarse en Harvard, fue aclamado como un muchacho maravilloso; pero nunca, que yo sepa, pronunció palabra alguna con un contenido de sofisma solemne con que en dicha institución se hubiera atiborrado. Jack, en aquel tiempo, iniciaba su sorprendente ascenso hacia la popularidad en el campo del periodismo y yo tuve la oportunidad de observar de cerca el impulso vital con el que se desenvolvía en dos direcciones diametralmente opuestas, entre las cuales —en determinada fase de culminación— se vería inevitablemente obligado a escoger. Por un lado, merced a la fertilidad creativa de su pluma, y debido, también, al inextinguible espíritu de juventud en pos de la aventura mundana que todos amamos, hasta el último de los diarios y revistas del país le abrieron sus puertas. Todos se lo disputaban, lo querían atraer por su nombre, por la calidad de sus relatos, hasta el punto de que por el dinero que hacia él se precipitaba y la altura de gloria alcanzada, John Reed se ubicó en el cenit de la profesión del periodismo en los Estados Unidos. Se le reconocía como el mejor corresponsal de guerra, en el momento en que principiaba la lucha en Europa. Pueden ustedes imaginar la oportunidad que se ofrecía ante los ojos de John Reed. No existía cumbre alguna, ya fuera por el éxito resonante, la remuneración o el aplauso, a la cual Jack no pudiese aspirar, legítimamente.

Pero, durante esos años de ininterrumpidos triunfos, había venido gestándose en John Reed una repulsa al mundo contemporáneo, por las condiciones de explotación que prevalecían, y de las cuales lo que llamamos nuestro arte literario y nuestro periodismo surgían apenas, bajo un velo de belleza superficial y falsa, y se iba acrecentando en su interior un sentido de identidad entre su esfuerzo por alcanzar planos depurados de poesía y literatura para su país, y el batallar de las masas trabajadoras, para hacer del mismo una nación humana y libre.

Entonces la guerra llegó a los Estados Unidos, y la lucha activa principió en Rusia. Y John Reed —como aconteció a todos los hombres de aguda y libre inteligencia— se enfrentó con el dilema de la hipocresía en el seno del periodismo capitalista y la desprestigiada y desolada verdad de la prensa revolucionaria. Y escogió la verdad. Si existe algún tributo específico fuera de aquellos que ya han enumerado los amigos que lo acompañaron en las últimas etapas de su vida, es un testimonio del esplendor, deleite y magnificencia de la vida que sacrificó. A todo aquello que nuestro mundo contemporáneo posee para tentar a un joven de positivo genio, renunció para aceptar la amargura de un soldado de la Revolución.

Antes de que el movimiento revolucionario lo reclamara, en sus años mozos, dedicó parte de ellos en su vida de constante aventura e intensa actividad a mostrar su valía como cuentista. Los relatos contenidos en este libro (con excepciones que serán advertidas) fueron escritos antes de 1917. Los de su primera etapa versaron sobre Nueva York y ponen de manifiesto su natural interés juvenil por mostrar el sector del bajo mundo de la ciudad; pero están despojados de la natural tendencia de la juventud a asumir aires de descarnado cinismo. Todas estas primeras narraciones ostentan madurez en medio de algún toque de ternura y simpatía en cada uno de los temas. Algunos de ellos no son sino apuntes de experiencias personales del autor, interpretadas sobre su fondo imaginativo. Todos ellos se caracterizan por su absoluto y literal realismo. Las narraciones de sus últimos tiempos equivalen a poéticas transcripciones de lo que Jack vio y oyó en el curso de sus actividades en México, Europa y los Estados Unidos, en su calidad de periodista. Va desde el desenfadado reto del vagabundo, hasta la vehemente pasión revolucionaria que vibra en el cuento del cual procede el título de este volumen (Hija de la Revolución); pero todas las narraciones están pletóricas de piedad, verdad y color de la vida, aunque únicamente en unas cuantas de ellas aparece la plena y absoluta libre expresión del autor con toda su fuerza.

A estos cuentos se han agregado las “Instantáneas mexicanas”, esbozos entresacados de un reportaje periodístico de las aventuras de John Reed en México, publicado en las páginas de The Masses, y las “Viñetas revolucionarias”, vívidos fragmentos de una narración sobre la visita que hizo al frente de Riga, en vísperas de la revolución bolchevique. Se añadió un trozo de la descripción que hizo exprofeso para The Masses, del juicio que en 1918 se siguió a la IWW.

Todo esto, en un afán de lograr que la colección reunida, hasta donde fue posible, representa las actividades e intereses que encontraron expresión únicamente en el periodismo revolucionario y en su libro de historia revolucionaria. Las fechas que se anotan son las de las respectivas publicaciones.

Comentaremos, de paso, que las de índole revolucionaria en nuestro medio no pueden permitirse el lujo de comprar el mejor papel y que, debido a esto, los legajos donde se hallan todas aquellas publicaciones ya están a punto de caerse a pedazos y convertirse en polvo. Y pronto desaparecerán, no podría conocerlas el historiador revolucionario del futuro, a menos que su contenido se salve en volúmenes como el presente.

Para terminar, es preciso explicar que no se ha creído indispensable restringirse en este libro a aquellas narraciones de corte estrictamente revolucionario. Se trató de compilar una selección enmarcada en términos de arte, que delinease el desarrollo de un escritor revolucionario, al mostrar las diversas etapas de su vida, desde aquella de abierto desenfado y de claro reto que caracterizó la vida bohemia de sus años juveniles, hasta el momento en que, rebasados los 20, alcanzó la pasión revolucionaria.

Expresamos nuestra gratitud a Luisa Bryant porque con su generoso permiso se recolectó el material y se publicó este volumen.

FLOYD DELL

Croton-on-Hudson, N. Y.

HIJA DE LA REVOLUCIÓN

AQUELLA noche era una de esas de París lluvioso, que nunca parecen mojar como las de otros climas. Sentados en la terraza de la Rotonda, en la mesa del rincón —era tibia la noche, a pesar de hallarnos en noviembre—, Fred, Marcela y yo sorbíamos un Dubonnet. Por la guerra, todos los cafés cerraban en punto de las ocho, y nosotros por costumbre nos quedábamos hasta el último instante, noche a noche.

En la mesa contigua estaba un joven oficial francés, vendada la cabeza y con uno de sus brazos confortablemente envuelto en la capa que cubría la espalda de Jeanne. Beatriz y Alicia se hallaban un poco más lejos, bajo el resplandor de las luces. Por una desgarradura de la cortina de la ventana podíamos atisbar el salón vecino, lleno de humo, donde una turba de hombres, oprimidos entre las chicas, golpeaban las mesas con sus puños para acompañar sus cantos; dos viejos franceses disfrutaban de su tranquilo juego de ajedrez; un absorto estudiante —la cabeza de la amiguita sobre su hombro— escribía a casa; el camarero y cinco forasteros escuchaban, embebidos, la narración de un soldado que venía del frente, con las botas muy enlodadas.

Las luces amarillentas nos inundaban al salpicar de oro el negro, húmedo pavimento. Seres humanos que sostenían paraguas pasaban en fluir interminable; una ruina de hombre alargaba la mano furtivamente entre nuestros pies, para recoger colillas de cigarros; afuera, en la avenida, se oía el apagado golpeteo de botas militares en marcha, casi inadvertido para nuestros oídos ya acostumbrados; bayonetas furtivas desfilaban ante un rayo de luz que venía del Bulevar Montparnasse.

Este año todas las chicas de la Rotonda llevaban el pelo corto y vestían iguales: sombrerito redondo, saco escotado y capa larga, hasta los pies, que descendía sobre los hombros a la usanza española. Marcela era un reflejo de las otras. Además, sus labios pintados de color escarlata contrastaban con sus pálidas mejillas. Invariablemente farfullaba obscenidades, cuando no se erguía en su dignidad, y sentimentalismos en otros momentos.

Marcela había deleitado nuestros oídos con el esbozo de su acaudalada, honorable familia. Y había narrado el episodio de la trágica seducción, por un duque, de su virtud ingenua. Todo esto enmarcaba de orgullo su aserto de que no era una vulgar trotacalles.

En esos momentos precisamente entretejía adornados espejismos con peticiones de dinero; todo, con una vocecita enronquecida. Tuve la impresión de que Fred y yo habíamos llegado al fondo del alma de Marcela. Sus comentarios sobre diversas cosas y personas, expresados con vigor, de manera punzante, original, como que palidecían y acababan por desdibujarse: sólo persistía, por un instante más, su desvergonzado amor a la vida. Marcela era un objeto sucio por el excesivo manoseo.

Escuchamos un violento altercado y una muchacha alta, con brillante suéter anaranjado, salió corriendo del salón, seguida por un gesticulante camarero que gritaba:

—Pero ¿las ocho copas de anís que pediste? Nom de Dieu!

—Ya te he dicho que las pagaré —gritó la muchacha por encima de un hombro—. Nada más voy al Domo a conseguir dinero —y cruzó, ligera, la lustrosa calle. El camarero la siguió con la mirada, mientras que, con evidente mal humor, hacía sonar unas cuantas monedas, con la mano que tenía en el bolsillo.

—Ni la esperes —le advirtió Marcela—: el Domo tiene otra puerta que da a la calle Delambre —el camarero no la escuchó: ya había cubierto en la caja el importe de la bebida. Por supuesto, la damisela nunca volvió.

—Es un recurso muy viejo —comentó Marcela con nosotros—. Qué fácil es, si vieran, cuando no se tiene dinero, obtener lo que se pide. Nadie se atreve a exigir que pagues por adelantado. Ahora que los hombres escasean y están pobres, es bueno saber estas cosas.

—Mas el camarero —objetó Fred— debe ganarse la vida.

Marcela repuso:

—Y nosotras la nuestra.

€”Hubo en el barrio una mujer —continuó Marcela, después de unos minutos— que logró fama entre nosotras; se llamaba María. Tenía una hermosa cabellera épatante, y ¡cómo le gustaba viajar! Una vez se encontraba a bordo de un barco, en el Mediterráneo, rumbo a Egipto. Y sin más ropa que la puesta. Un monsieur pasó a su lado cuando la chica estaba reclinada, sobre la barandilla de cubierta, y dijo: ¡qué hermoso cabello tiene, mademoiselle!

”Se lo voy a vender en cien francos, replicó María. Mutiló su hermosa cabellera, y siguió para El Cairo, en donde se encontró con un lord inglés.”

El camarero lanzó un gran suspiro, movió la cabeza y regresó al salón. Estábamos silenciosos y pensamos en la cena. La lluvia continuaba.

No sé cómo aconteció lo que sigue; pero Fred, distraídamente, empezó a silbar La Carmañola. No lo habría notado, de no oír otra voz; al ver en torno, me percaté de que el oficial francés herido, cuyo brazo lánguidamente había resbalado de la espalda de Jeanne, contemplaba sin verlo el asfalto, mientras canturreaba La Carmañola. ¿Qué visiones tendría este sensible joven que llevaba el uniforme del ejército de su patria, al escuchar el canto de la revuelta? Cuando advirtió que yo tenía la mirada fija en él, se levantó como si de pronto estuviera consciente de lo que sucedía, y arrastró a Jeanne consigo.

En ese instante, Marcela se asió con firmeza del brazo de Fred:

—Pero eso es défendu: está prohibido; pronto nos apresarán a todos —gritó la muchacha. En su mirada había algo peor que el miedo y despertó mi interés—. Además, fíjate, no entones esas canciones cochinas. Son de la revolución de los voyous, de los pobres, de los granujas.

—Entonces —le pregunté— ¿no eres una muchacha revolucionaria?

—¿Yo? ¡Bien… no! Se lo juro —dijo con pasión, al mover la cabeza—. Los méchants, los villanos, que quieren trastornar todo —agregó Marcela.

—Veamos, Marcela, ¿te sientes de veras feliz en este mundo, tal como es? ¿Qué hace por ti, fuera de empujarte a la calle, para que te pongas en venta?

Fred, mientras tanto, se sintió propagandista:

—Cuando llegue el día rojo —dijo— yo sé de qué lado de las barricadas podré hallarme.

Marcela echó a reír con risa amarga. Por primera vez, me pareció que me revelaba el subconsciente:

—Ta gueule, amigo mío —interfirió bruscamente—. ¡Conozco esa palabrería! La he escuchado desde que era pequeña… ¡Lo sé! —hizo un alto, con risa contenida, para sí ¡y se volcó!— Mi abuelo fue fusilado contra un muro, en el Père Lachaise, por llevar una bandera roja en la Comuna —con mirada triste, avergonzada, tras un parpadeo y una mueca, terminó—. Pueden ustedes ver que provengo de una familia miserable.

—¡Tu abuelo! —gritó Fred.

—Dejemos a mi abuelo —dijo Marcela, indiferente—, dejemos a ese viejo loco, manos mugrosas, que descanse en su tumba. Nunca había vuelto a hablar de él, y les aseguro que no encenderé una vela por su alma.

Fred tomó la mano de Marcela entre las suyas. Exaltado exclamó:

—Dios bendiga a tu abuelo.

Con ese ágil sentido —o instinto— de su profesión, ella advirtió que, por alguna razón misteriosa, nos había complacido. Y, a modo de réplica, en voz baja susurró las últimas frases de la Internacional:

—C’est la lutte final… —dijo, al coquetear con Fred.

—Dinos algo más acerca de tu abuelo —le supliqué.

—Nada hay que añadir —replicó Marcela, un poco avergonzada, con tono de ironía y a medias complacida—: era un tipo salvaje, Dios sabrá de dónde. No tenía padre ni madre. Era albañil; la gente decía que era buen trabajador. Pero malgastaba su tiempo en leer libros, y siempre estaba en huelga. Era un salvaje que sin cesar rugía: ‘¡Abajo el gobierno y los ricos!’ Lo apodaron Le Farou. Recuerdo el relato que mi padre nos hizo de cuando los soldados fueron a sacar al abuelo de su casa, para llevarlo a fusilar. Mi padre era un muchacho de catorce años; había escondido al abuelo debajo del colchón de su cama; pero los soldados daban golpes con la bayoneta aquí y allá. Un bayonetazo atravesó el hombro del viejo: la sangre lo delató. Entonces mi abuelo les endilgó un discurso a los soldados, siempre estaba haciendo discursos, y les pidió que no mataran a la Comuna. Mas sólo se rieron de él —y Marcela rió, porque eso era divertido.

”Pero en cuanto a mi padre —la chica continuó el hilo de la narración—, ¡cielos, era aún peor! Recuerdo la famosa huelga de las fábricas Creusot. Aguarden un momento: fue el año de la Gran Exposición. Mi padre ayudó a organizar esa huelga. Mi hermano era un niño: tenía ocho años; como todos los niños pobres, ya trabajaba. Y en la manifestación de los huelguistas, cuando iba en el desfile, mi padre oyó de pronto su nombre; una vocecita lo llamaba. Era mi hermanito que marchaba con una bandera roja, como cualquiera de los camaradas. ‘¡Hola, viejo!’, dijo a mi padre: Ça ira!’ En esa huelga mataron a muchos trabajadores —Marcela sacudió su cabeza con ira—. ¡Uf, qué asco!”

Fred y yo cambiamos de postura: comprendimos que la inmovilidad nos tenía congelados. Golpeamos el cristal con los nudillos, y pedimos coñac.

—Y ahora ya han escuchado ustedes bastante de mi infeliz familia.

—No te detengas —dijo Fred, con voz ronca y encendida la mirada.

—Ustedes me invitarán a cenar… n’est-ce pas —insinuó Marcela —yo asentí—. Pardié —continuó la muchacha con graciosa mueca—. Mi padre jamás comió en un lugar como éste. ¡Vaya! Después de que mi abuelo murió, el viejo no pudo conseguir trabajo. Desesperado iba de casa en casa buscando con qué alimentarse, algo que comer. Pero en todas partes le cerraban la puerta: ‘No le den nada a ese perdulario’, decían las mujeres de los camaradas del abuelo: ¡Es el hijo de Le Farou, aquel a quien fusilaron!’ Y mi padre husmeaba en torno a las mesas de los cafés como un perro y recogía migajas para conservar el cuerpo y el alma. Esto me ha enseñado mucho —terminó Marcela, al sacudir su cabellera corta—. Debes siempre mantener buenas relaciones con quien te dé de comer. Por eso no cometo raterías, como la muchacha que salió corriendo. Por eso digo a todos que mi familia era respetable. ¡Pues me podrían hacer sufrir por los pecados de mi padre, lo mismo que él pagó por los del abuelo!

La frase me iluminó. Una vez más, esa bajeza del género humano tenía justificación: allí estaba la clave del alma de Marcela, de su debilidad, de su vileza. No era el vicio lo que la había desviado, sino la intolerable degradación del espíritu humano por los amos de la tierra: ¡ese terrible castigo de los sedientos de libertad!

—Recuerdo —dijo ella— cómo, después de la huelga de la Creusot, los patrones prescindieron de los servicios de trabajadores que les habían causado ese dolor de cabeza. El invierno había llegado, y durante largas semanas no contamos con más leña para calentarnos que la que mi madre juntaba en el campo, y sólo recibíamos el pan y el café que la unión nos daba. Yo sólo tenía cuatro años. Mi padre había decidido que nos fuéramos a París, e iniciamos el viaje a pie. Me llevaba sobre un hombro y, en el opuesto, mi padre cargaba un bulto de ropa. Mi madre llevaba otro; pero, como ya había contraído tuberculosis, tenía que parar cada hora, para descansar. Mi hermano venía un poco atrás. Y así caminamos a lo largo de la recta carretera blanqueada por los copos de nieve, entre sus filas de altos y desnudos álamos: dos días con sus noches. En cuanto oscurecía, nos acurrucábamos en alguna de las casuchas desiertas de los trabajadores que reparaban la carretera. Mi madre tosía, tosía siempre. Y a emprender la marcha de nuevo, antes de la salida del sol, a lo largo del nevado camino. Mi padre y mi hermano se animaban al lanzar cantos revolucionarios:

Bailemos La Carmañola.

Viva ese son, viva ese son.

Bailemos La Carmañola.

¡Que viva el son del cañón!

Marcela, sin advertirlo, había elevado el tono de su voz al entonar el cántico prohibido; sus mejillas se colorearon, sus ojos brillaban, y golpeaba el piso con el pie. De pronto se detuvo y, temerosa, miró a su alrededor. Nadie había notado nada.

—Mi hermano aún tenía una vocecita aguda, como la de una muchacha. Mi padre reía estrepitoso, cuando por encima del hombro lanzaba una mirada al hijo, que a su lado caminaba decidido, al mismo tiempo que acompañaba todos esos cantos de odio, como si fuera un viejo huelguista.

—Allons, petit chemineau, ¡vagabundo de calidad! Apuesto a que alguna vez te conocerá la policía, y palmeaba a su hijo en la espalda. Todo eso hacía palidecer a mamá quien, a veces, abandonaba el lecho por la noche y se dirigía al rincón donde mi hermano dormía, para decirle que debería preocuparse por avanzar en el camino del hombre de bien. Una vez mi padre la sorprendió in fraganti; pero eso fue después, en París.

”Y padre e hijo solían cantar:

Arriba, hermanos en la miseria,

no queremos ya más fronteras.

Para saquear al burgués

y suprimir la tiranía,

debemos tener corazón fuerte

¡y energía!

”Al llegar aquí, mi padre, con fuego en los ojos, seguía marchando como si él fuese todo el ejército. Mientras mi madre temblaba cada vez que percibía esa mirada de papá, que para ella presagiaba trifulcas terribles con la policía, o una sangrienta huelga. Y la embargaba un hondo temor por él. Ahora me doy cuenta de lo que debe de haber sufrido, porque mi madre siempre se ceñía al mandato de la ley, igual que yo; pero mi padre, al contrario —Marcela, estremeciéndose, bebió el coñac de un trago—. Sólo empecé a comprender las cosas cuando nos instalamos en París —continuó Marcela—, porque entonces comenzó mi desarrollo. Mi primer recuerdo, el más lejano, es el del día en que mi padre inició la huelga de Thirion, la distribuidora de carbón que estaba en la avenida de Maine. Entonces mi padre regresó con un brazo roto por el golpe que le dio un policía. Después, trabajo, huelga, trabajo, huelga, poco que comer en casa; mi madre debilitándose más y más, hasta que murió. Mi padre casó de nuevo, con una mujer muy religiosa, quien por eso iba frecuentemente a la iglesia a orar por el alma inmortal de su consorte, porque sabía lo que éste odiaba a Dios.

”Mi padre regresaba a casa tras las juntas semanarias de la unión, con los ojos brillantes como estrellas, y venía rugiendo blasfemias por las calles. Era un hombre terrible, y siempre el cabecilla.