Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

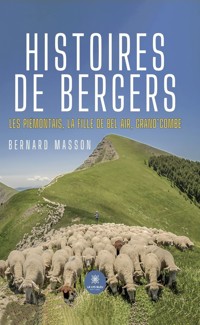

Sur les traces de "Histoires de bergers", suivez le voyage de Luigi et Giancarlo qui échappent aux forces de Mussolini et retrouvent Jean pour s’engager dans la résistance. Plongez ensuite dans le récit de la rencontre entre deux jeunes bergers passionnés par leur métier, pour enfin explorer la vie de Mathilde et Bertrand au sein de la communauté montagnarde des éleveurs de moutons.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Berger transhumant puis éleveur de moutons,

Bernard Masson a été influencé par les auteurs provençaux tels que : Marcel Pagnol, Jean Giono, Marie Mauron, Thyde Monnier… Aujourd’hui, il dépeint, avec une sensibilité particulière et à différentes périodes du XXe siècle, le monde des bergers et leur univers pastoral entre Alpes et Provence.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bernard Masson

Histoires de bergers

Les Piémontais, La fille de Bel Air,

Grand’Combe

Nouvelles

© Lys Bleu Éditions – Bernard Masson

ISBN : 979-10-422-2036-5

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les Piémontais

À tous les migrants…

Le départ

Dans la nuit du 9 au 10 juillet 1941, deux jeunes bergers italiens passèrent la frontière au col du Porticiole, au-dessus du sanctuaire de Sant’Anna de Vinadio. Originaires du Valle Maira, ils avaient quitté leur village quelques jours plus tôt. La police militaire de Mussolini raflait à tout va, notamment dans ces zones de montagne, où la plupart des hommes se cachaient dans les chalets d’alpage les plus reculés, organisant par là même les réseaux de résistants. Le bruit courrait – il s’avéra plus tard que c’était la vérité – que Mussolini avait promis à Hitler un contingent de soldats à envoyer sur le front russe et qu’il importait peu que ce soit des hommes aguerris au combat, vu que l’issue ne faisait que peu de doute quant au massacre annoncé. L’opération faisait coup double pour les fascistes. D’une part, satisfaire l’appétit démentiel du Führer dont Mussolini n’était qu’un minable valet, et d’autre part vider de leurs hommes les réseaux de résistants, communistes pour beaucoup, qui s’étaient constitués dès le début de la guerre dans le Piémont, en Lombardie et dans le Trentin.

Nos deux hommes, Luigi Gilardino et Giancarlo Liatti avaient tout juste vingt-cinq ans. Ils laissaient derrière eux, mères, fiancées, maisons et troupeaux. Habillés pour le travail, ils avaient plus de chance de passer inaperçus. De plus, les pantalons de toile épaisse et les souliers cloutés convenaient parfaitement à leur périple montagnard. Dans la précipitation du départ – les fascistes avaient raflé la veille un chalet proche du leur –, ils ne prirent que très peu de provisions, comptant sur la Providence et leur débrouillardise de bergers. Ils quittèrent leur refuge à la nuit tombée, après avoir confié leurs bêtes, des brebis Sambucana, à d’autres bergers dont ils étaient parfaitement sûrs. La parole fut donnée devant Dieu, ils s’embrassèrent dans l’émotion en promettant l’enfer aux fascistes et disparurent dans la noirceur du soir. Peu de temps plus tard, ils traversèrent Stroppo, se signèrent en contournant l’église San Peyre et prirent la direction de Ponte Marmora.

Ils marchaient vite, préféraient le bord herbeux de la route, s’arrêtaient lorsque le chien de Luigi – un petit labrit noir – marquait le pas. Au-delà du gargouillis du ruisseau et du brin de vent qui chahutait les saules, ils écoutaient, humaient l’air, n’ayant dans le noir aucun autre repère. À l’instant où le chien s’arrêta, Giancarlo sentit une odeur de tabac, prit le bras de Luigi et l’entraîna vers le bruit de l’eau. Des voix leur parvinrent, deux, peut-être trois, des hommes faisaient le gué au croisement d’un chemin blanc qui montait vers une ferme. Ils restèrent ainsi, couchés dans l’herbe humide, jusqu’à ce que l’escouade décampe et remonte vers Stroppo, leur passant à quelques mètres. Ce contretemps les obligea à revoir leurs plans. Ils ne purent atteindre le col di Mulo avant le lever du jour et décidèrent de passer la journée dans le lit du ruisseau, cachés sous les saules. Ils ne virent que peu de passage, si ce n’est quelques allées et venues de paysans, de charrettes chargées de foin et une vieille qui conduisait un petit troupeau de chèvres. Ils reprirent leur route un peu avant la tombée de la nuit, une fois que l’ombre les cacha suffisamment, et passèrent le col vers onze heures. Il faisait froid, la lombarde s’était levée et plaquait sur leurs têtes un rideau d’étoiles. Ils étaient dans leur élément, montagnards dans la montagne. Ces derniers mois, les virées nocturnes étaient devenues communes, que ce soit pour fuir lorsqu’un guetteur donnait l’alerte, quand il fallait faire passer des gens de Turin ou encore pour monter des caisses de cartouches à dos d’âne jusqu’au col di Biccoca.

Ce soir-là le frisson était d’un autre genre. Ils quittaient leur pays. Bien avant eux, d’autres bergers des Valles Maira et Stura avaient passé la frontière pour rejoindre les plaines de Provence, garder les troupeaux de regos1 du Var et de La Crau pendant l’hiver, puis revenir dans le Piémont à la belle saison.

La guerre, dans son ignominie, faisait partir ces hommes à contre-saison, fuir devant d’autres hommes qui étaient leurs frères, qui parlaient le même dialetto2 et dont les pères s’étaient probablement embrassés. Sur ce col d’altitude, avec ce vent retord qui leur griffait la figure, ils sentaient toute l’injustice révoltante de leur situation de fugitifs. Ils finirent la nuit et passèrent la journée au bas du col dans un mélézin épais doublé de noisetiers.

Au vu du peu de trafic, ils décidèrent de repartir avant la nuit, traversèrent la route de Sambuco à l’entrée du hameau de Planche et filèrent d’un pas leste en direction de Sant’Anna. Dans la nuit ils entendirent une agitation peu commune autour du sanctuaire pour la bonne raison que des militaires occupaient les lieux. Ils surent après coup qu’il s’agissait d’un détachement de Coni, venu relever la garde du poste de douane du col de la Lombarde. Au petit matin, la troupe finit par foutre le camp et nos deux hommes, tenaillés par la faim, s’approchèrent par l’arrière du bâtiment principal, et trouvèrent un moine qui sortait une lessive d’un chaudron fumant. L’homme n’eut pas l’air très surpris, les fit attendre, revint avec un autre qui semblait être son supérieur.

Il leur demanda, en italien :

« Que voulez-vous ?

Ils le suivirent dans un dédale de couloirs pour arriver jusqu’à la cuisine où des femmes triaient des légumes. On leur servit une assiette de soupe chaude, une tranche de pain et un morceau de fromage sec. Le chien eut droit à quelques croûtes. Ils passèrent la journée dans le foin au-dessus des écuries. Seule une fouine, qui grattait dans les combles, fit grogner le labrit dans l’après-midi. Aux vêpres, un homme vint sans qu’ils ne sachent s’il était religieux ou non, leur donna de quoi manger pour la route, leur expliqua le meilleur moyen d’arriver au Porticiole et de descendre vers Isola. Personne ne leur demanda pourquoi et vers où ils partaient, les passages devaient être fréquents en ces périodes, et ils comprirent que les militaires venaient régulièrement faire des visites, prenant au passage ce qui leur semblait bon.

À la nuit tombée, après avoir réglé leur dette, ils prirent la montée par la droite du lac Sant’Anna, évitèrent soigneusement le chemin du rocher de l’apparition, jalonné d’oratoires et bruyant de tout son gravier. Ils préférèrent la pente en herbe, plus discrète, et franchirent le col sans avoir vu âme qui vive. La première étape du voyage était réussie, ils étaient en France, et bien que la vallée de la Tinée soit en partie occupée par leurs compatriotes, ils éprouvèrent un délicieux sentiment de liberté.

De pierriers en éboulis, ils passèrent sans les voir en dessous des lacs de Terre Rouge, se trouvèrent enveloppés dans une traîne de brouillard et débouchèrent au petit matin dans le vallon de Mollières. L’odeur familière d’une couchade3 leur parvint, le hameau semblait immobile et les bêtes d’un petit troupeau – quelques chèvres et quelques brebis – dormaient dans la pâleur de l’aube. Seule la cheminée de la cabane (derrière le troupeau) fumait. Un homme en sortit, un seau à la main.

« C’est Marco ! » dit Luigi à voix basse.

Marco était son cousin germain du côté de sa mère et il était convenu qu’il serait leur premier contact. Il était installé en France depuis quelques années, avait rencontré Antonnieta, son épouse, italienne elle aussi.

Leur situation était enviable : ils passaient l’été dans le vallon de Mollières, puis descendaient en Crau pour l’hiver pour un pello4 italien dénommé Olivero, propriétaire d’un millier de regos. Marco montait tous les jours garder le troupeau au col de Salèse, redescendait le soir à la cabane. Les quelques bêtes contre la maison leur appartenaient, Antonnieta en avait la garde et fabriquait avec le lait des biques des petits fromages qu’elle vendait aux voisins et aux gens de passage. Marco faisait la traite du matin et elle, celle du soir.

Le sifflet discret de Luigi fit aboyer un gros chien noir à sale gueule. Marco le fit taire en faisant mine de ramasser une pierre :

« Cane bastardo ! » puis il regarda autour de lui et fit signe aux deux hommes de venir.

Longon

Antonnieta descendit dans la cuisine peu de temps après que les trois hommes y soient entrés. Elle embrassa Giancarlo et Luigi avec un « Ciao ! » discret, puis leur proposa un jus d’orge grillée, faute de café. C’était une femme discrète, peu bavarde, mais il émanait d’elle quelque chose de majestueux. Ses gestes étaient lents et précis et sa démarche altière. Elle restait le plus souvent dans l’ombre de Marco et acquiesçait à ses paroles lorsqu’il le lui demandait. Elle portait toujours le deuil de son père, mort deux ans plus tôt. Marco, croyant bien faire, lui avait demandé un jour pourquoi elle s’infligeait un deuil si long. Elle l’avait fixé de ses yeux bleus pleins de larmes : « Marco ! C’était mon père. »

Les deux fugitifs trouvaient dans cette cabane, avec cette femme, une présence rassurante. Ils oublièrent pour un instant leur condition. Marco prit un air grave :

« Les soldats de Mussolini sont ici, ils descendent souvent à Mollières, ils ont un campement au col, pas très loin de là où je fais dormir les brebis. Vous n’allez pas pouvoir rester, ils sont à la recherche des fugitifs italiens. Ce soir vous descendrez vers la Tinée, mais pas par le chemin, vous arriveriez directement sur le poste de garde du Pont de Paule. Je connais le passage par le travers du côté droit, je vous accompagnerai. Une fois la Tinée passée, vous serez dans la zone française, vous monterez droit devant à travers les mélèzes jusqu’à la crête de Toussaint. »

Marco avait entendu dire qu’il y avait du travail de l’autre côté de la vallée sur l’alpage de Longon, une vacherie communale tenue par des hommes peu regardants.

Il y aurait des vaches à traire, du fromage à fabriquer et la logistique à assurer. Il fallait pour cela se rendre directement sur l’alpage et voir sur place. Les trois hommes partirent dès la nuit tombée, Marco les laissa une fois la rivière en vue.

« Merci Marco, nous n’oublierons pas.

— On est frères, des jours meilleurs viendront, on se retrouvera au pays. »

La montée fut longue et les rhododendrons rendaient la marche pénible. Arrivés sur la crête, le jour se levait. Écrasés de fatigue, ils se cachèrent pour dormir une partie de la journée et remontèrent vers le nord en fin d’après-midi.

Lorsque la vacherie fut en vue, au pied du mont Gravière, ils marquèrent le pas et observèrent discrètement ce qui s’y passait. La bâtisse était massive, en pierres grises et brutes. On devinait une partie réservée aux bêtes, qui devait servir à traire par mauvais temps. Sur la partie attenante, une cheminée fumait. Ils ne virent qu’un homme, suivi d’un adolescent qui finissait de traire les vaches attachées le long du mur.

L’homme était mauvais et gueulait après les vaches, les chiens et le pauvre gamin :

« Qu’est-ce que tu veux que je fasse d’un ramier comme toi ? Fils de pute ! Je finirai par t’égorger comme un mouton ! »

« Bastardo ! Poverebanbino ! » fit Luigi, les dents serrées. Il semblait évident que l’homme était saoul, seul, et dépassé par le travail. Le gamin servait d’exutoire, Luigi avait eu un père violent et la scène avait fait revenir en lui de sales souvenirs.

« Andiamo !

— Qu’est-ce que vous voulez ? » leur aboya le type.

Il lui manquait des dents et un mégot éteint jaunissait tout un côté de sa moustache. Le gamin pleurait, appuyé contre le mur, noir de merde de la tête aux pieds, Luigi lui esquissa un sourire, ce qui le fit disparaître dans une pièce d’où sortait la fumée d’un chaudron.

« Ça serait pour du travail, fit Giancarlo dans un français mal assuré.

— On a besoin de personne et sûrement pas d’un babi5comme toi, alors foutez-moi le camp ! »

Luigi s’avança :

« Pourquoi tu t’en prends au petit ?

— Ça te regarde pas ! Fous le camp, stronso ! »

Le coup de poing le prit en pleine gueule, faisant voler la casquette crasseuse et le mégot. Il resta debout, sembla garder l’équilibre, et finit par s’écrouler entre les pattes des deux premières vaches attachées contre le mur. Il tenta de se relever, mais la plus jeune des bêtes, terrorisée, lui assena un coup de pied terrible sur la tempe dans un bruit d’escargot écrasé, tandis qu’un flot de sang sortait à la fois de la bouche et du nez.

Les deux hommes le prirent par les pieds, le tirèrent hors d’atteinte du piétinement et virent très vite qu’il était mort. L’œil droit était sorti de l’orbite et le sang coulait comme celui d’un cochon sous le couteau d’un boucher.

Le gamin sortit, resta un instant interloqué devant le corps inerte et enlaça d’un coup Luigi en sanglotant : « Merci, merci ! Emmenez-moi avec vous ! J’espère qu’il est mort, ce salaud. »

Giancarlo essayait de retrouver ses esprits. De migrants fugitifs, ils étaient devenus en quelques minutes des assassins, avec ce gamin qui pourrait témoigner.

« Qui est cet homme, c’est ton père ?

— Non, mon père est mort, les soldats l’ont fusillé.

— Et ta mère, où est ta mère ?

— J’ai pas de mère. »

Il venait de lâcher cette phrase terrible en essuyant son nez morveux de sa main noire de crasse. Il semblait insensible à l’horreur de la situation, retrouvait son calme, et faisait preuve d’une lucidité terrifiante. En désignant le cadavre, il dit d’un ton froid : « Il faut le faire bouffer aux cochons !

— Mais ils sont où les cochons ? demanda Luigi.

— Derrière, dans un parc en pierres. Le soir, on les lâche et on leur donne le petit lait le matin. Dans la nuit, ils l’auront nettoyé, on aura plus qu’à cacher les os. »

Giancarlo et Luigi se regardèrent, stupéfaits de l’aplomb avec lequel ce gamin prenait les choses en main.

« La semaine passée, on leur a donné une chèvre, ils ont rien laissé, alors le Marcel, il aura vite disparu. Il souriait.

— Mais qui est cet homme ? se risqua Giancarlo.

— Marcel qu’il s’appelle ! Je sais pas le reste, je m’en fous ! Il est mort. En tout cas, c’était un sacré salaud. Le sourire avait disparu.

— Et les vaches, elles sont à qui les vaches ?

— C’est celles du village, une à l’un, deux à l’autre. Le maire, lui, il en a quatre, c’est le seul. En tout y en a vingt-six et sept génisses. Et douze cochons, un peu à chacun, tout pareil comme les vaches.

— Personne ne vient du village, pour voir et pour le ravito6 ?

— Ils font le foin en bas, trop contents d’être débarrassés de leurs bêtes, et pour le ravito, c’est des rats ! Ils nous ont monté des patates à moitié pourries et un sac de polenta au début et démerdez-vous !

— Et ce Marcel, il sortait d’où ?

— J’en sais rien ! Moi, je suis arrivé un peu avant la Saint-Jean avec une connaissance de mon père, André, qu’on lui disait. Puis un matin, celui-là est arrivé et l’autre est parti, je crois pour des affaires pas trop propres. Personne ne viendra le réclamer, y aura qu’à dire qu’il a foutu le camp. En tout cas, c’était un sacré salaud ! »

Jean

La suite fut rondement menée. Le gamin avait presque ordonné aux deux hommes de s’occuper du Marcel, pendant qu’il mettait à cailler le lait et sortait la tome dans le linge. Quand Giancarlo et Luigi revinrent, le linge était pendu, tout gonflé de sa grosse masse ronde et dégoulinante de petit lait.

Il faisait le travail comme un homme, concentré sur sa tâche et indifférent à ce qui s’était passé une heure plus tôt.

« Elle sera bonne celle-là. L’autre salaud, il faisait trop chauffer. Celle-là c’est la mienne, elle sera bonne ! »

Dans cette pièce noire de suie, l’odeur du fromage mêlée à celle du feu avec ce gamin qui s’affairait laissait les deux bergers perplexes. Lorsque l’un ou l’autre tentait un geste, pour pousser une bûche sous le feu ou changer un seau de place, il se faisait remettre à sa place :

« Laisse, je le ferai ! »

Ils finirent par sortir, firent quelques pas devant la vacherie. Le soir arrivait, la montagne changeait de couleur, le ciel leur rappelait leur Piémont, tourmentant leurs esprits.

« Qu’est-ce qu’on va faire, Giancarlo ? Rester ou partir ?

Le gamin vint vers eux, toujours aussi sale. Seuls les avant-bras, qui avaient brassé le fromage dans le chaudron en cuivre, avaient retrouvé leur couleur originale. Il était déjà grand et son allure faisait penser à celle d’un homme. La conversation s’engagea dans la nuit qui s’avançait :

« Parle-nous un peu des soldats, petit. Tu les vois passer par ici ?

Le temps tourna au vinaigre au milieu de la nuit. L’orage avait d’abord éclairé la Vésubie, s’était regonflé sur Mollières et s’écrasait maintenant sur Longon. Tout le plateau tremblait sous la lumière et le vacarme. Des torrents de rochers semblaient descendre sous les mélèzes. La lumière et le bruit. Le bruit d’une étoffe que l’on déchire, une branche qui casse dans un claquement de fouet. Les herbes tournent sous le vent comme des vagues d’eau. Les bêtes qui se terrent, puis qui cavalent dans le noir et l’instant d’après dans la lumière blanche. Et la pluie ! Non ! L’eau qui dégringole par seaux jetés entiers d’on ne sait où, de ce ciel fermé par un couvercle noir, et descend dans la vallée en mêlant les arbres et les rochers, le sable et les fleurs. La montagne seule peut résister, les plantes, les bêtes, les hommes ne sont que pailles dans le vent, feuilles dans le tourbillon géant. Le feu du ciel tombe sur l’arbre trop grand et rejoint par lui le feu de la terre, l’écorce vole en mille éclats et l’arbre meurt.

Dans son sommeil, le gamin se mit à hurler. D’abord une plainte forte, puis des cris : « Va-t’en, salaud, laisse-moi ! » Luigi alluma la bougie : « C’est rien petit, tu fais un rêve ! » Le gamin s’assit sur sa paillasse, la figure trempée de sueur et de larmes qui traçaient leurs sillons dans la crasse, il faisait peur à voir, dans le bruit de la tempête sur les tôles du toit.

« J’ai cru que l’autre salaud revenait !

Il se tourna et se rendormit aussitôt. Giancarlo parla à Luigi à voix basse :

« Il a dû en chier avec cette ordure.

Les soldats

Quelques jours passèrent. Le trio s’organisait un peu. Giancarlo et Luigi s’étaient débarrassés des restes du Marcel, il avait fallu deux jours aux cochons pour en venir à bout. Les os rassemblés avaient été enfouis dans un grand pierrier au-dessus de la vacherie, l’affaire était réglée. Les deux bergers avaient pris soin de remettre les pierres en bon ordre afin que les lichens ne trahissent pas leur travail.

« Les mouches finiront les restes. »

L’été s’installait. Les journées chaudes succédaient aux nuits d’orage. La montagne semblait offrir son ventre aux animaux, toujours avides d’herbe fraîche et de fleurs parfumées. Le haut du plateau et les crêtes étaient réservés aux moutons, d’un troupeau qui montait de Gattières pour la saison. Le berger était un taciturne, une espèce de colosse barbu taiseux, un de ces hommes qui ne sont bien qu’avec eux-mêmes. Giancarlo était monté le voir un matin pour essayer de lui acheter une bête. Il lui avait seulement répondu : « Ça pourra se faire. » Pas plus. Mais quelques jours après il s’était ramené à la vacherie avec un calu7, sur le dos. « Payez-moi en fromage. » Aussitôt l’affaire faite, il avait disparu vers son troupeau, son chien sur les talons, sans autre forme de cérémonie.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: