Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

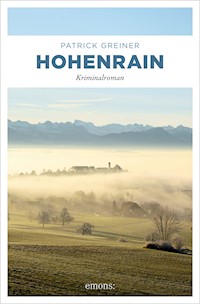

Ein fesselnder Regionalkrimi, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Die Ruhe eines friedlichen Sommertages findet ein jähes Ende, als auf einer Kuhweide im Luzerner Umland ein Mann tot aufgefunden wird. Der junge Landwirtschaftspraktikant aus Bolivien wurde nach dem Besuch eines Dorffestes brutal erstochen. Die atemlose Suche nach dem Tatverdächtigen führt Kripo-Ermittler Thomas Kessler quer durch die ganze Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus – mitten hinein in tiefste menschliche Abgründe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 387

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Patrick Greiner, geboren 1979 in Luzern, ist studierter Jurist mit Anwalts- und Notariatspatent. Nach Jahren als Untersuchungsbeamter bei der Staatsanwaltschaft Luzern, in der Beratung sowie der Verwaltung arbeitet er heute als Compliance Officer bei einer Schweizer Bank. Nebenbei war er einige Zeit als Barpianist und Sänger tätig und tritt heute noch privat auf. Er lebt mit seiner Familie im Kanton Zug.

Der Roman beruht auf wahren Begebenheiten. Dem Buch liegt ein Tötungsdelikt zugrunde, das sich vor einigen Jahren im Luzerner Seetal, im Grenzgebiet der Gemeinden Hochdorf und Hohenrain, auf schier unfassbare Weise zugetragen hat. Einige Charaktere entspringen der Wirklichkeit, sind aber in ihren Wesenszügen teilweise stark verändert, wiederum andere sind frei erfunden. Im Anhang findet sich ein Glossar.

© 2023 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

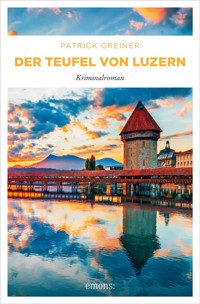

Umschlagmotiv: mauritius images/Stefan Huwiler/imageBROKER

Umschlaggestaltung: nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-034-1

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmässig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für Nicole, Noëlle und meine Eltern Evelyne und Pierre

sowie

in Gedenken an das wahre Opfer V.H.

Teil I

Das Opfer

1

28. Juli – zwischen Nacht und Morgen

Sein Schädel dröhnte wie ein siebenhundert PS starker Bolide, der den Motor in einem schmalen Tunnel aufbrausen liess, als sein Mobiltelefon um drei Uhr siebenundvierzig in der Früh klingelte. Thomas Kessler, Polizist bei der Fachgruppe Leib und Leben im Dienstgrad eines Feldwebels, hatte Pikett. Müde schleppte er sich zu seinem schon etwas in die Jahre gekommenen Handy, aus dem als Klingelton «Hoochie Coochie Man» von Muddy Waters erklang.

«Ja, Kessler», brachte er etwas mühsam über seine staubtrockenen Lippen.

«Salü, Thommy. Hier spricht Pitsch. Sorry fürs Wecken, aber du musst dich leider schnellstmöglich auf die Socken machen. Wir haben ein mutmassliches Tötungsdelikt im Seetal, einen augenscheinlich wirklich sehr aussergewöhnlichen Todesfall. Der mutmassliche Tatort befindet sich auf dem Wiesland, Gemeindegebiet Hohenrain, linksseitig, wenn du von Hochdorf herkommst. Du fährst an der ersten Ortstafel des Weilers Unterebersol weiter. Dann macht die Strasse eine Linkskurve, vorbei an der ‹Verzweigung Sins/Abtwil› und einem kurzen Waldabschnitt. Wir befinden uns dann kurz hinter der nächsten Ortstafel, die auf Hohenrain verweist. Wirst es schon sehen. – Der Statsi… Pardon, der Staatsanwalt ist aufgeboten, die Leute vom Kriminaltechnischen Dienst und der Amtsarzt sind ebenfalls unterwegs. Was noch fehlt, bist du als Pikett-Unteroffizier.»

Noch etwas benommen sagte Kessler, mehr für sich als für seinen Gesprächspartner bestimmt: «Hohenrain? Tötungsdelikt auf einem Feld?» Er streckte sich, gab ein paar archaische Laute von sich und gähnte unüberhörbar. Mit etwas festerer Stimme fragte er: «Wer ist denn von uns vor Ort?»

«Ähm, mit mir sind noch Kari ‹Rocky› Walker sowie Judith Dommen und Adriano Ortelli vom Polizeiposten Hochdorf da, die die Meldung um Punkt zwei Uhr achtundfünfzig abgesetzt haben.»

«Warum seid ihr von der Fachgruppe zu zweit vor Ort, wenn das doch eigentlich Sache des PikettUoffs ist?»

«Judith und Adriano haben Rocky und mich verständigt, weil wir in der Nähe des Tatortes wohnen. Unsere Handys sind eh immer eingeschaltet. Sie waren es, die versucht haben, den Leblosen mit einer Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung zu reanimieren.» Mit etwas mehr Selbstvertrauen ausgerüstet fügte er hinzu: «Ausserdem, ich habe dich benachrichtigt. Zudem, denke ich, kann es bei einem so aussergewöhnlichen Fall, wie er zu sein scheint, nicht schaden, wenn mehr von uns helfen.»

Kessler spürte das Unwohlsein von Pitsch, war aber keineswegs düpiert. «Nein, ist schon gut, ihr habt absolut richtig gehandelt, ich danke dir. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ein starker Kurzer mit vier Löffeln Zucker muss aber noch drin liegen, sonst komm ich nicht in die Gänge.» Er unterdrückte einen weiteren Gähner mit grosser Not, während er sich am in Schweiss gebadeten Hinterkopf kratzte.

«Ja, ist gut, mehr können wir im Augenblick nicht tun. Beeil dich trotzdem.»

«Ah ja, noch was», fuhr Kessler Pitsch ins Wort, der gerade im Begriff war aufzulegen. «Wer ist der diensthabende Pikett-Staatsanwalt?»

«Ich habe ihn nicht angerufen, das war Rocky. Einen Moment.»

Die Polizisten mit ihren Kosenamen, dachte Kessler. Ja, seine Kolleginnen und Kollegen – allen voran die männlichen – liebten es, sich diese zu geben, und benutzten sie rege. In der Aussenfahndung machte dies aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes vor allfälligen rachelüsternen Delinquenten noch Sinn. Ansonsten empfand Kessler es als kindisch: Wir sind doch nicht bei den Pfadfindern oder einer dieser bierseligen Studentenverbindungen.

Kessler hörte, wie Pitsch eine Hand auf den Lautsprecher legte – aber nicht richtig –, und lauschte mit.

«Hey, Rocky, Kessi will wissen, wer der anrückende Statsi ist», rief Pitsch.

Kari «Rocky» Walker rief zurück: «Es ist Langer … leider.»

«Langer, habe verstanden», zischte Kessler ins Telefon, ehe Pitsch etwas sagen konnte. Ausser der Schnelligkeit des Zischens war dieser Aussage keine Wertung abzugewinnen. Langer war sicher nicht jedermanns Liebling, ja, ein ausgesprochener Formalist. Aber Kessler mochte ihn, denn der Staatsanwalt war wie er selber ein Unbestechlicher, und er kannte ihn von früher. Kessler sah ihn bei meist sehr anspruchsvollen Fällen, wobei der letzte schon einige Zeit zurücklag. Sie waren stets ein sich ergänzendes Duo, bei dem der eine vom Rat und von der Erfahrung des anderen zu profitieren versuchte und man sich gegenseitig für die getane Arbeit respektierte.

Als Kessler aufgelegt hatte, schaute er auf das Thermometer in seinem Schlafzimmer. Es mass immer noch siebenundzwanzig Grad, obwohl sich bald die Stunde der jeweils tiefsten Temperatur in diesem überaus heissen Sommer näherte. Seit nunmehr einem Monat hatte es nicht mehr geregnet, und tagsüber kletterten die Temperaturen nie unter vierunddreissig Grad.

Und das an meinem letzten Tag in diesem Pikettdienst, überlegte er. Musste das sein? Wenigstens hatte er am Sonntag frei und freute sich, seine Tochter zu sehen. Jedenfalls stand dieses «Frei» so in seinem Dienstplan.

In Windeseile war er angezogen, liess einen doppelten Espresso – den stärksten, den er im Sortiment hatte – aus dem Kapselapparat, schüttete vier Löffel Zucker rein und dachte nochmals über den mutmasslichen Tatort und die Tat nach.

Da brauche ich etwas Musik für unterwegs, ratterte es in seinem Kopf – in seiner Jugendzeit war Kessler selbst ein begeisterter Pianist in einer Bluesband gewesen. Er pickte sich das einzige Bluesalbum von Rocktitan Robert Palmer aus seinem CD-Regal und ging zu seinem Auto, das er in einer der wenigen verbliebenen blauen Zonen im Bruchquartier abgestellt hatte. Er startete den Motor und schob die CD rein. Nachdem John Lee Hookers Stimme «Drive» gesagt hatte, legte die raubeinige Stimme aus Batley mit «Mama, please talk to your daughter» los – Kessler mit seinem Škoda ebenso.

Er fuhr übers Land, obschon er von seiner Wohnung in zwei, drei Minuten auf der Autobahn gewesen wäre. Zunächst passierte er die berüchtigtste Strasse der Stadt Luzern, die Baselstrasse, in der sich nicht nur viele schwere Kriminalfälle abspielten, sondern wo auch der grösste lokale Drogenumschlagplatz, ja des ganzen Kantons, war. Es war der Ort der zwielichtigen, schummrigen Bars, die zwar regelmässig die Namen wechselten – meist verbunden mit einem mehr oder weniger lustigen Wortspiel wie «BarCelona» –, jedoch immer die gleiche nachtschattengewächsige Klientel beherbergten.

Er fuhr durch die ehemals aus industriellen Gründen gewachsene Gemeinde Emmen, vorbei am Militärflugplatz und der Emmi, dem grössten Milchverarbeiter des Landes, und befand sich alsbald im Seetal. Von zu Hause aus hatte er eine knappe halbe Stunde zum Ort des Geschehens.

Auf der Fahrt dachte er wieder an die Worte des Songs seines Klingeltons:

The gypsy woman told my mother

Before I was born

I got a boy child’s coming

He’s gonna be a son of a gun

He gonna make pretty womens

Jump and shout

Then the world wanna know

What this all about

’Cause you know I’m here

Everybody knows I’m here

Yeah, you know I’m a hoochie coochie man

Everybody knows I’m here

Die Worte liefen ihm in unregelmässigen Abständen nach, gerade jetzt wieder, da es heuer das erste Mal war, dass sein Telefon während seines Pikettdienstes geklingelt hatte.

Kessler liebte die Musik, und er schätzte sie nicht nur um der Berieselung willen. Ja, er mochte es nicht, wenn Musik einfach nur Beigemüse war. Was er brauchte, war nicht Background, sondern Musik, die es sich zu hören lohnte. Er war der Zuhörer, der mit seiner Aufmerksamkeit des Zuhörens den Darbietenden, egal ob live oder ab Konserve, damit seinen Respekt zollte.

Bestimmt war er selbst dort der Analytiker, wie in seinem Beruf. Diese déformation professionnelle, diese Pedanterie war es denn mitunter, die seine Ex-Ehefrau jeweils zur Weissglut gebracht hatte.

Aber dieser verflixte «Hoochie Coochie Man», seit Längerem als Klingeltonkopie verballhornt, liess ihn nicht mehr los. Seit Jahren versuchte Kessler, der ganz passabel Englisch sprach und viel in angelsächsischen Ländern gereist war, für sich – und nur für sich – einen Sinn hinter dem Titel zu ergründen. Was für eine Bedeutung hatte er? Songtexte, so Kesslers Meinung, seien nicht erst seit Bob Dylan kleine literarische Werke. Sie verdienten es, gehört, verstanden zu werden, und nicht nur die Hookline rundherum, die sich wie ein Akkubohrer in die Gehörmuschel und ins zentrale Gedächtnis hineinfrisst.

Während er über den tieferen – oder auch weniger tiefen – Sinn dieses Textes nachdachte, fuhr er an den einzelnen Dörfern vorbei. In nicht einmal zehn Minuten befand er sich – soeben noch im urbanen Raum, dem wirtschaftlichen Herzschrittmacher des Kantons Luzern mit seiner Leuchtenstadt im Zentrum und dem nahrhaften Speckgürtel mit der Hälfte der rund vierhunderttausend Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons – inmitten der ruralen Peripherie. Doch es war die Peripherie, die flächenmässig den grössten Teil des Kantons ausmachte, auch wenn man sich dort teils mit aller Kraft gegen die Zeichen der Zeit und Veränderungen stemmen wollte. Er war sich bewusst, dass er – der eingefleischte Städter, der hier fast sein ganzes Leben verbracht und als Sohn eines Schweissers eine Zeit lang in der Eisengasse gelebt hatte, der berüchtigtsten Gasse der Altstadt in den achtziger und neunziger Jahren mit ihrer offenen Drogenszene – wenig Bezug zu seinen ländlich geprägten Mitmenschen hatte.

Viel zu fern schienen sie ihm, ideologisch, kulturell, ja von der ganzen Lebensweise. Er war zwar nicht der progressivste Mensch, aber ihm war diese Welt zu fremd, vielleicht auch, weil er sie nicht richtig kannte, nie richtig kennenlernen wollte, selbst wenn er hin und wieder, gerade wie heute, aus seinem Kuckucksnest hinausfliegen musste. Doch er wollte stets und schnell back to that same old place, sweet home city of Lucerne.

Zwar liebte er die reine Natur und insbesondere die Berge. Aber das hier? Das war für ihn weder Fisch noch Vogel. Warum dies so war, konnte er sich nicht erklären. So wie er dachten andere auch, beiderseitig. Das führte dazu, dass der Stadt-Land-Graben sich mehr und mehr auftat, wie ein grösser werdender Spalt, wie ein Riss, der sich etwa durch die Insel Island zieht.

Dabei war das Seetal ein wunderbares Naherholungsgebiet. Es gab sogar eine gut frequentierte Eisenbahnlinie, an der die Züge in jedem Dörfchen im Halbstundentakt hielten und diese zwei Welten näher zusammenrücken liessen. Hier konnte es sich leben lassen, in dieser Gegend, wo jedes Dörfchen noch abgetrennt vom anderen war, wo die Grenzen nicht fliessend waren wie in den Zentren, die allmählich zu einem grossen, unpersönlichen Klumpen zu verschmelzen drohten. Hier war Natur noch Natur, es gab Moränenhügel, die sich beidseits der beiden fast verbundenen Seen, dem Baldegger- und dem Hallwilersee, ganz leise und sacht emporhoben. Da waren üppige Wiesen mit einer vielerorts vergessenen Biodiversität, Wälder, in denen man tagsüber noch Wildtiere antreffen konnte, mittelalterliche Schlösser, die als Wahrzeichen der ganzen Gegend firmierten und zu rauschenden Festen einluden, auch für jene, die in der Stadt wohnten und gerne als Dornröschen und Prinz eine Märchenhochzeit feiern wollten. Das Seetal bot vieles, was man sich unter lebenswertem Leben vorstellen konnte. Doch es war nicht die Vorstellung von Kessler. Da blieb er dabei, mehr denn je, als er sich seinem Ziel näherte und sein Schwelgen durch die Vorstellung der bevorstehenden Arbeit ein jähes Ende fand.

Eine Dreiviertelstunde nach dem Anruf parkierte Kessler seinen etwas in die Jahre gekommenen, mit knorrigem Schaltgetriebe geführten Škoda Octavia auf dem Trottoir der Landstrasse, ein kurzes Stück hinter der Ortstafel «Hohenrain», wo in der Dunkelheit kein Haus und keine Scheune weit und breit in Sicht waren. Diese alte Rostlaube hatte ihm seine Ex-Frau bei der Scheidung gelassen, hatte sie es doch aufgrund ihrer gut betuchten neuen Liaison nicht mehr nötig, sich mit Almosen abgeben zu müssen.

Kessler steckte sich einen Nikotinkaugummi in den Mund – er versuchte seit seiner Scheidung, von den Glimmstängeln wegzukommen, was ihm immer noch Mühe bereitete – und zog sein Diktafon, ganz nach alter Schule, aus dem Handschuhfach. Neben dem Fahrzeugausweis, einem Scheibenkratzer und einer Strassenkarte war dies das einzige sich darin befindende Utensil.

Kurz schweifte sein Blick umher. Er versuchte stets, sich ein Bild von der Szenerie mit eigenen Augen zu machen, um dann das Ganze vor seinem geistigen Auge als Film, als Zweitmeinung abzuspulen. Noch wusste er nichts von der Tat, vom Opfer, von möglichen Beschuldigten und Motiven. Das war bei seiner Herangehensweise das, was zuerst kam. Er wollte immer eine leere, unvoreingenommene Szenerie, eine Bühne ohne Darsteller, ohne Plot, ohne Abfolge von Akten. Er ergründete die Reinheit des Tatortes für sich selber wie ein Landschaftsmaler, der das Unschuldige seines zukünftigen Bildes als Motiv aufnehmen will, bevor er es mit Öl auf Leinwand für die Ewigkeit festhält. Es war ein Ritus, den er sich zu eigen gemacht hatte. Seine Kolleginnen und Kollegen respektierten diese fast schon esoterische oder zumindest meditative Einstimmung in einen neuen Fall. Dank seiner Erfolgsquote von beinahe hundert Prozent wurde dies nie in Frage gestellt.

Viel war nicht zu sehen. Er befand sich auf einer gemeinen Wiese, neben einer austauschbaren Landstrasse, irgendwo zwischen nirgendwo und sonst wo. Hier soll sich ein Tötungsdelikt ereignet haben? Kann ich mir nur schwer vorstellen, dachte er. Das weckte seine Neugierde. Dennoch zügelte er sie und atmete ruhig ein und aus. Aber er spürte es: Hier würde es vermutlich einiges zu tun geben, und eine solch sanfte, idyllische Szenerie, in der sich just in dieser Nacht eines der schlimmsten Delikte im hiesigen Strafrechtskatalog ereignet haben sollte, das konnte nur ein Menetekel sein.

2

28.Juli – Zeit der Dämmerung

«Hey, Kessi … äh, Thommy, da bist du ja endlich», rief ihm der leicht übergewichtige und stets mit einem kurzärmligen Flanellhemd gekleidete Pitsch zu, der ihn eine gute Stunde zuvor angerufen hatte. Pitsch wischte sich mit seinem Taschentuch die Schweissperlen von der Stirn. Kessler hatte sich seit seiner Ankunft etwas Zeit gelassen, die Umgebung für sich zu erkunden. Über der Kuppe war zwischenzeitlich zu sehen, wie die Morgendämmerung einsetzte. Nur sehr zaghaft war am Firmament das Anbrechen des neuen Tages erkennbar.

«Was machst du überhaupt hier draussen? Die Show findet beziehungsweise fand dort drüben statt.» Pitsch zeigte mit seiner rechten Hand auf das weisse Zelt, das der Kriminaltechnische Dienst über dem eigentlichen Tatort aufgestellt hatte, der sich rund zehn bis zwölf Meter von der Strasse entfernt im Wiesland befand. Obwohl es sich nur um eine Landstrasse handelte, war diese eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen Hochdorf und Hohenrain und daher alsbald an diesem Samstagmorgen wieder streng befahren. Das Zelt gebot einerseits die Pietät gegenüber einem Opfer, und andererseits konnten sie so den nervigen Gaffern das Augenfutter nehmen.

Kessler, der sich immer noch wie in Trance befand, bemerkte, dass er in einen Kuhfladen getreten war. Kühe waren allerdings weit und breit keine zu sehen, weshalb es ihn umso mehr erstaunte, ausgerechnet dieses Überbleibsel des letzten Weidegangs erwischt zu haben. Um sich keine Blösse zu geben, wies er Pitsch an, zum Zelt vorzugehen. Er werde ihm in zwei, drei Minuten folgen. Er wartete, bis Pitsch ihm den Rücken zugedreht hatte, und wischte sich danach den rechten Schuh an einem Grasstreifen ab.

Kessler folgte seinem Kollegen, den er seit der Polizeischule kannte, mit der angekündigten Verzögerung, und sie trafen sich vor dem Zelt.

«Bevor wir hineingehen, kannst du mich bitte kurz briefen, was bis jetzt geschah? Nicht die ganze Litanei, die höre ich nachher, wenn der Statsi und, ich nehme an, der Weisskittel Rogenmoser hier sind.»

«Ja, sicher. Also, wir haben es hier vermutungsweise mit einem Tötungsdelikt zu tun, also mit Fremdeinwirkung. Ob er tatsächlich tot ist, kann und darf ich dir bekanntlich nicht sagen, das macht ja der Arzt. Jedenfalls hatte Judith als ausgebildete Pflegefachfrau versucht, ihn ordnungsgemäss mit einer Herzmassage und abwechselnder Mund-zu-Mund-Beatmung zu reanimieren. Vergebens. Das Opfer ist männlich, circa Mitte zwanzig und vom Typ her mit südamerikanischem Einschlag. Auf ihn wurde, vermutlich mit einem spitzigen Gegenstand, ein oder mehrere Mal eingestochen. Ich habe mich ehrlich gesagt nur kurz über den Körper gebeugt, und es war alles voller Blut. Er liegt, so die Vermutung, genau an der Stelle, wo ihm der oder die Stiche zugefügt wurden. Wann genau, durch wen und wie, das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall scheint der junge Mann, gemäss meinem jetzigen Stand, das einzige Opfer zu sein. Wir haben jedoch zwei Zeugen. Diese waren eventuell an der Auseinandersetzung beteiligt, auf der Seite des Opfers. Ob es noch mehr Zeugen gibt, wissen wir aktuell nicht. Rocky ist jedenfalls bei den beiden und betreut sie. Er hat mir gesagt, die Verständigung auf Deutsch sei etwas schwierig.»

Kessler nickte und schaltete sein Diktafon ab, das er während des Briefings durch Pitsch, der mit vollem Namen Peter Geiger hiess, hatte mitlaufen lassen.

«Das genügt mir fürs Erste. Halten wir uns also für die nächsten Schritte ans Protokoll und an den üblichen Ablauf.»

Kessler schaute auf die Uhr. Es dauerte nur noch wenige Minuten, bis sich die Sonne erheben würde. Sie mussten die Zeit in der Früh nutzen, wenn der Verstand noch klar war und nicht durch die glühende Hitze in seiner Leistung getrübt.

Kessler wollte nicht warten, bis seine Beine im Stehen einschliefen. So inspizierte er diese Umgebung ebenfalls genauer. Er kniete sich nieder, sich vergewissernd, nicht noch mal in einen Kuhfladen zu treten, und tastete danach den Boden ab. Als er seine Hand hochhob, bemerkte er, dass Blut daran klebte. Das Zelt konnte somit nicht die ganze Tatszenerie abdecken.

Langsam wurde Pitsch etwas ungeduldig, und Kessler beobachtete die drei Mitarbeiter des Kriminaltechnischen Dienstes. Sie waren in ihren Schutzanzügen bereits am Werk. Der KTD war eine Unterabteilung der Kriminalpolizei, die bei Straftatbeständen mit modernsten Methoden die Spurensicherung aller Art am Tatort und deren Auswertung sicherzustellen hatte. Die Resultate unterstützten die Ermittler auf der Suche nach der mutmasslichen Täterschaft und dienten letztlich als – oftmals sehr verlässliche und wenig angreifbare – Sachbeweise im Strafverfahren.

Sie warteten immer noch auf den Staatsanwalt, Martin B. Langer, und den Amtsarzt, Dr. med. Ulrich Rogenmoser, der neben seiner amtlichen Tätigkeit als Allgemeinpraktiker seit vielen Jahren eine Landarztpraxis in Hitzkirch betrieb. Wenn diese beiden eingetroffen wären, konnte die übliche Prozedur bei der forensischen Untersuchung dieses aussergewöhnlichen Todesfalls beginnen. Aussergewöhnlich war der Todesfall ganz bestimmt und in dieser beschaulichen, idyllischen Gegend, in der die Zeit stillzustehen schien, ohnehin.

3

28. Juli – bei Sonnenaufgang

Mit der aufgehenden Sonne um Viertel nach fünf traf Rogenmoser ein, und alle Anwesenden rüsteten sich mit Latexhandschuhen und Plastiküberziehschuhen aus.

«Guten Morgen, allerseits», sagte Rogenmoser, mit stets freundlicher Stimme.

Rogenmoser war der Typ Landarzt, leicht klischiert: wie Pitsch ein wenig rundlich, gar noch etwas rundlicher, Melonenkopf, leicht schütteres Haar und die Oberlippe ein prächtiger, buschiger Schnurrbart zierend. Er war die Ruhe in Person und liess sich selbst von einem nächtlichen Anruf einer leicht hypochondrisch veranlagten älteren Dame nicht beirren, die nur seinen Rat wegen eines chronischen Magenbrennens ersuchte. Was hatte er schon alles im Leben gesehen. Das dachte Kessler, als er ihn einen Moment beobachtete, bis er wie alle andern alsbald vor einem Leichnam stand, der ihn ins Grübeln bringen sollte.

Martin Langer war als Letzter dieses Ensembles dazugestossen. Mehr als ein muffliges, an sämtliche Anwesenden gerichtetes, in oberflächlicher Art herausgepresstes «Guten Morgen» war ihm nicht zu entnehmen. Wortlos gingen sie in das Zelt. Dabei handelte es sich um einen quadratischen Faltpavillon, bei dem auf allen Seiten bei Bedarf einzeln eine Plane als Sichtschutz heruntergelassen werden konnte. Darin befanden sich bereits Mona Sutter, Kriminalwissenschaftlerin, Eliane Kaufmann, Biologin und Forensikerin, und Matthias Betschart, der Einzige mit einer polizeilichen Grundausbildung, in ihren weissen Kitteln, Slippers und Schutzbrillen und führten die ersten Spurensicherungen durch. Es war Kessler ein Anliegen, dass der KTD vor allen anderen an einem Tatort war. Spurensicherung war in einem Kapitalverbrechen das A und O. Eine akkurate oder eben verpfuschte Spurensicherung konnte in der Stunde des sogenannten ersten Angriffs darüber entscheiden, ob ein Fall bereits am Tatort zum Scheitern verurteilt wurde oder ob die Ermittler ihre Arbeit danach mit Schwung weiterverfolgen konnten.

Kaufmann blickte nur kurz zu Kessler herüber. Sie nickten sich zu. Eliane Kaufmann war Mitte dreissig und seit sechs Jahren bei der Kriminalpolizei Luzern. Es war ihre erste Stelle gleich nach dem Studium, und sie hatte nicht vor, ihren Posten je zu räumen. «Nur über meine Leiche, wenn ich selber zu einem aussergewöhnlichen Todesfall werde», sagte sie einst sinnigerweise zu Kessler.

Kessler war erfreut zu sehen, dass hier Routiniers am Werk waren. Jeder Schritt war einstudiert, jede Person wusste, wann sie in welcher Szene ihren Auftritt hatte. Die Leute vom KTD wichen zur Seite, sobald Dr. Rogenmoser im Zelt war.

Dr. Rogenmoser begutachtete den auf dem Rücken liegenden Leichnam zunächst einen Moment. Der Tote lag in einer Friedlichkeit da, die über die Grausamkeit hinwegzutäuschen versuchte, derentwegen sich hier so viele Leute um ihn herum versammelt hatten. Das viele Blut, das sein hellblaues T-Shirt tränkte, als ob ein Tintenfass aus Unachtsamkeit auf einem leeren Blatt Papier ausgeleert worden wäre, deutete auf eine schlimme Todesursache hin. Doch als Dr. Rogenmoser das T-Shirt mit seiner Schere aufgeschnitten und das Blut von der Brust des Toten gewischt hatte, kam lediglich eine Stichwunde zum Vorschein. Diese befand sich unterhalb des linken Schlüsselbeins und war durch einen scharfen Gegenstand von ungefähr fünf Zentimetern Durchmesser zugeführt worden.

«Dieser arme Bursche. Die mutmassliche Täterschaft muss wohl genau die Aorta oder ein anderes wichtiges Blutgefäss erwischt haben. Nur wenige Zentimeter weiter weg, und es wäre vielleicht eine relativ ungefährliche Fleischwunde gewesen. Aber ich will nicht mutmassen, ich bin nicht der Rechtsmediziner. Jedenfalls muss er mit dem vorliegenden Einstich innerhalb weniger Minuten verblutet sein. Ein einziger Stich hat offenbar genügt. Hier wäre wohl leider jegliche Hilfe zu spät gewesen», konstatierte Dr. Rogenmoser.

Kessler nahm diese Feststellung wortlos zur Kenntnis. Er konnte vieles wegstecken, aber bei einem so jungen Menschen, der fast sein gesamtes Leben noch vor sich gehabt hätte, vergass er seinen trockenen und in anderen Situationen durchaus angebrachten Humor gänzlich. Es war augenblicklich egal, was das Motiv dieser Tat gewesen sein mochte, die ohnehin durch nichts zu rechtfertigen war.

Dr. Rogenmoser drehte den Leichnam zur Seite und dann auf den Bauch, um sich ein Gesamtbild von möglichen weiteren letalen Verletzungen machen zu können. Es blieb bei dem einen Einstich.

«Totenflecken kann ich nur sehr wenige ausmachen, der Blutverlust muss immens gewesen sein. Anhand der spärlichen Totenflecken und der bereits einsetzenden Totenstarre trat der Tod schätzungsweise vor zwei bis drei Stunden ein. Wann genau ging der Notruf an die Polizei ab?», fragte er.

Pitsch räusperte sich, da er wohl im Stehen vorübergehend etwas eingenickt war. «Der Notruf von unseren Kollegen ging bei der Einsatzleitzentrale um kurz vor drei Uhr ein. Judith und Adriano vom örtlichen Polizeiposten setzten ihn ab. Sie waren gerade auf Patrouille wegen dieser Party in der Mehrzweckhalle auf dem Schenker-Areal, die sich ‹Holdrio-Gaudi› nennt. Die Halle befindet sich in der Nähe der Gemeindegrenze zu Hohenrain. Rocky, also Kari Walker, und ich trafen dann um kurz nach halb vier hier ein. Wir wohnen ja in der Gegend.»

«Das kommt in etwa hin von der Zeit her. Ansonsten kann ich keine Auffälligkeiten feststellen. Aber wir entkleiden ihn ohnehin ganz», sagte Dr. Rogenmoser.

Eliane Kaufmann half ihm dabei, die Kleider mit Schneidewerkzeug vom Körper zu entfernen.

Die Anwesenden mussten kurz innehalten, als sie nun auf den nackten, immer noch leicht blutverschmierten, leblosen Körper des jungen Mannes schauten. Dr. Rogenmoser hatte Mass genommen. Das war etwas, das ihm gerne durch die Lappen ging, auch wenn es meist in den Ausweisdokumenten stand, was aber nicht immer für Richtigkeit garantierte. Der Mann war einen Meter und dreiundachtzig Zentimeter gross, von kräftiger Statur, mit dichtem, krausem, schwarzem Haar, das bis über die Ohren reichte. Eine feine Brustbehaarung zierte seinen Oberkörper. Unter seinen Nägeln waren schwarze Spuren von Russ und Dreck zu erkennen. Körperliche Arbeit schien ihm nicht fremd gewesen zu sein.

«Wie hiess der junge Mann?», fragte Kessler. Er war der Meinung, dass selbst toten Menschen Würde gewahrt werden müsse, weshalb es nicht statthaft sei, immer nur vom «Körper» oder vom «Toten» zu sprechen. Das objektiviere ein Menschdasein und würdige es herab.

«In seinen Papieren steht ‹Enrique Moreno Wilfried Bechtle›. Er trug einen bolivianischen Reisepass und einen Schweizer L-Ausweis mit sich. Demnach hatte er hier wohl eine befristete Anstellung. Letzten Monat wurde er dreiundzwanzig Jahre alt», sagte Pitsch.

Bechtle, das klingt nicht gerade südamerikanisch, dachte Kessler. Es fiel ihm aber ein Bericht in einer Zeitschrift ein. Er hatte gelesen, dass es in den 1960er und 1970er Jahren einige deutsche Familien gab, die, von Pioniergeist und Abenteuerlust getrieben, ihren vermeintlich sicheren Hafen in Europa verliessen, um im fernen Südamerika, unter anderem in Brasilien, Argentinien und Bolivien, eine neue Existenz, vornehmlich in der Landwirtschaft, aufzubauen. Das erklärte den für südamerikanische und gerade bolivianische Verhältnisse eher unüblichen hellen Hauttyp Bechtles. Dunkel ja, aber mit einer gewissen mitteleuropäischen Blässe.

Dr. Rogenmoser führte die Leichenschau mit seiner gewohnten Nüchternheit weiter. «Für mich steht ausser Zweifel, dass es sich hierbei um Fremdeinwirkung handelt, zumal vom Tatwerkzeug, zumindest in der näheren Umgebung, jegliche Spur fehlt. Viel mehr kann ich hier nicht feststellen. Den Rest komplettiere ich dann in meinem Bericht. Für das weitere Vorgehen übergebe ich den Ball an Herrn Staatsanwalt Langer.»

Martin Langer, der sich bis jetzt nicht in Szene gesetzt hatte – was er üblicherweise nicht tat, wenn es nicht sein musste –, sagte in einer für ihn typischen Wortkargheit: «So werden wir den Leichnam ins Institut für Rechtsmedizin nach Zürich zur Obduktion überstellen. Dann wissen wir anschliessend mehr über die Wirkung der tödlichen Verletzung und können allenfalls Erkenntnisse über die mutmassliche Tatwaffe sammeln. Ist das Bestattungsinstitut für die Überführungsfahrt schon eingetroffen?», fragte er Pitsch.

Pitsch, diesmal hellwach, sagte ohne zu zögern: «Zwei Mitarbeiter vom Institut ‹Schmassmann & Sohn› sind auf Platz.»

Langer wandte sich an die Leute vom KTD. «Was haben Sie alles festgehalten und gesichert?»

Eliane Kaufmann, die sich zuerst kurz räusperte und hastig zu Kessler rüberschaute, antwortete: «Wir haben alles fotografiert, die Dakty-Proben des Verstorbenen sowie der beiden anderen Männer draussen genommen und versucht – mit Betonung auf ‹versucht› –, von den beiden Männern draussen fremde DNA-Spuren zu sichern. Das war angesichts der grossen Schweissproduktion nicht ganz einfach. Des Weiteren haben wir Profile der Schuhspuren, soweit ersichtlich, festgehalten und sämtliche Haarproben im Umkreis von zwanzig Metern genommen. Letztlich haben wir die Bremsspuren, die sich an der Stelle befinden, wo kurz danach die Velos im Feld lagen, zwecks möglichen Abgleichs eines Reifenprofils fotografiert. Zum Glück kam uns der Tagesanbruch von den Lichtverhältnissen schon etwas entgegen.»

Nachdem die Spurensicherung abgeschlossen war, wagte sich Kessler mit seinen einhundertfünfundachtzig Zentimetern etwas nach vorne. In seinen bald fünfzehn Jahren bei Leib und Leben hatte er schon vieles gesehen: Beziehungsdelikte, häusliche Gewalt, fahrlässige Tötungen, Tötung aus «Leidenschaft» – wie er diesen Terminus verabscheute –, also sogenannte Affektdelikte, ja beinahe den ganzen hiesigen Strafrechtskatalog.

Das hier war etwas ganz Neues. Eine Tat an diesem idyllischen Ort und mit diesem blutigen Ereignis. Ein Opfer, das in beinahe unwürdiger Weise zur Schau gestellt wurde, wie ein abgestochenes Tier inmitten dieses friedlichen Feldes lag. Das war neu für ihn. Alle diese Komponenten waren wie Puzzleteile aus verschiedenen Packungen. Wo war das Motiv? Wo waren die Täter? Wo war der Plan? Gab es überhaupt einen Plan? War dies alles einfach ein dummer Zufall, obwohl er als bekennender Fatalist nicht an Zufälle glaubte? Er erinnerte sich an einen Satz, den Commissaire Maigret in einem der Simenon’schen Kriminalromane von sich gab: «Der Verbrecher will seine Tötungstat oft mit Stolz zur Schau stellen.» Davon war dieser Anblick weit entfernt. Da musste er dem sonst so cleveren Maigret entschieden widersprechen.

4

28. Juli – nach der Legalinspektion

Kessler und Langer standen neben dem Zelt und sahen zu, wie die beiden Männer vom Bestattungsinstitut kurz nach sechs Uhr den Leichnam des verstorbenen Enrique Bechtle in den grossen schwarzen Mercedes verluden, der versehen war mit der Aufschrift «Schmassmann & Sohn – Der letzte Gang in Würde». Danach fuhr dieser leise, fast sanft gleitend, auf der Landstrasse in Richtung Hochdorf, über den Erlosen nach Sempach und auf die Autobahn nach Zürich davon.

«Kümmern wir uns zunächst um die beiden Zeugen … oder sagen wir besser: ‹Auskunftspersonen›. Wir kennen ihre genaue Rolle noch nicht», sagte Langer. «Kommst du mit, Thommy?»

Das tönte, als ob schon klar wäre, dass Kessler die polizeilichen Ermittlungen übernehmen würde. «Ja, sicher. Erledigen wir, was wir noch hier tun können.»

Die beiden jungen Männer hatten einen ähnlichen Teint wie der Verstorbene und hätten als seine Brüder durchgehen können. Sie sassen rund fünfzig Meter vom Tatort in der Wiese, die Köpfe in die angewinkelten Knie gebeugt. In den Händen hielten sie je eine offene PET-Flasche mit Wasser, die sie von Rocky erhalten hatten. Aufgrund der Verständigungsschwierigkeiten war es im Moment die einzige Möglichkeit, wie er helfen konnte. Der kurz vor der Pension stehende gutmütige Mann hätte mit seiner väterlichen Art gerne mehr für die offenkundig Traumatisierten getan.

«Hola, qué tal?», sagte Langer zur Begrüssung und stellte sich und Kessler kurz vor. Es war für die andern überraschend, wie er in nahezu perfektem, akzentfreiem Spanisch mit den beiden parlieren konnte. Deren Mienen hellten sich etwas auf. Ihr Wissen darum, wenigstens in der eigenen Sprache etwas sagen zu können, half enorm mit, das Eis zu brechen.

Langer hatte die spanische Sprache so richtig während eines Sabbaticals erlernt, das er sich nach den juristischen Vorprüfungen für ein Jahr gegönnt hatte. Mehr oder weniger zufällig war seine Wahl dabei auf Kolumbien gefallen, so als habe er eine Weltkarte auf eine Dartscheibe gespannt und mit dem Pfeil mitten in dieses riesige Land mit über einer Million Quadratkilometern Fläche getroffen. Vielleicht hatte ihn im Unterbewusstsein auch die schöne Erinnerung an die liebreizende Lehrerin aus Cartagena gelenkt. Ihretwegen hatte Langer in der Kantonsschule das Freifach Spanisch belegt, in welchem sie unter anderem «Chronik eines angekündigten Todes» von Gabriel García Márquez gelesen hatten.

Sinnigerweise war gerade im fernen Kolumbien, dessen Rechtsordnung nur wenig mit dem vertrauten Schweizer System zu tun hatte, der Entschluss in Langer aufgekeimt, sich nach dem Studium und dem fast schon zwangsweise obligaten Erwerb des Rechtsanwaltspatents der Strafverfolgung, mithin, etwas idealistisch gesprochen, der «Gerechtigkeit» zu widmen. Er schrieb sich auf die Fahne: Fiat iustitia et pereat mundus – Es soll Gerechtigkeit geschehen, und gehe die Welt darüber zugrunde.

Die beiden jungen Männer auf dem Wiesland stellten sich als Fernando Manuel Willenweber und Antonio Jorge Schultz vor. Sie waren redselig, vor allem Fernando, und Langer liess, sekundiert von Kessler, die beiden im Sinne eines freien Berichts erst einmal erzählen. Langer übersetzte jeweils ins Deutsche.

Sie einigten sich darauf, dass Fernando Hauptredner sein würde und Antonio dort ergänzen sollte, wo es nötig war.

Zunächst erzählte Fernando von ihrer Herkunft. Ein für eine im Schockzustand befindliche Person nicht unübliches Verhalten – traumatisiert orientierte man sich am Bekannten, am Vertrauten, besann sich auf die eigenen Wurzeln.

Sie beide kämen wie der verstorbene Enrique Bechtle aus Bolivien, aus einem Dorf, das auf zweitausend Metern über Meer liege und Lugar de Esperanza heisse. Dieses sei von seinen Gründermüttern und -vätern, jenen auswanderungswilligen Deutschen, fast alle aus einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz stammend, anno 1962 benannt worden. Es sei eine Art Kommune, eine Kommune der Hoffnung, des Aufbruchs in eine neue Welt, die so neu aber doch nicht sei wie damals, als die Konquistadoren ihren Fuss auf dieses fruchtbare Land gesetzt hätten. Aber es sei eine Kommune des Friedens und des gegenseitigen Respekts. Niemand würde mehr Macht in Anspruch nehmen, als ihm aufgrund seines Standes zugesprochen werde, und dies sei maximal ein wenig mehr, als der Durchschnitt dort habe. Es sei also nicht eine Schreckensherrschaft eines irregeleiteten, entfesselten Wahnsinnigen wie Paul Schäfer in der berüchtigten Colonia Dignidad in Chile.

Sie drei – Fernando, Antonio und Enrique – würden sich seit Kindesbeinen kennen. Sie seien als Gleichaltrige in Lugar de Esperanza zusammen aufgewachsen, zur Schule gegangen und hätten zusammen Agrarwissenschaften studiert, um ihr Land besser kultivieren zu können. Am 14. Mai dieses Jahres seien sie von La Paz, Bolivien, herkommend via Madrid in Zürich gelandet. Dort habe sie Hans Felder, ein Bauer aus Hohenrain, abgeholt. Sie drei hätten über eine internationale Organisation ein sechsmonatiges Landwirtschaftspraktikum in der Schweiz erhalten. Für sie sei das wie ein Sechser im Lotto gewesen, da sie mit dieser Auslandserfahrung ihr landwirtschaftliches Studium in der Heimat hätten abschliessen und mit diesem vorteilhaften Eintrag in ihrem Palmarès eine tolle Anstellung finden können.

Enrique Bechtle sei Hans Felder zugewiesen worden. Er, Fernando, und Antonio seien bei benachbarten Bauern untergebracht. Sie könnten von ihren Grosseltern, die alle aus Deutschland stammten, noch etwas Deutsch, aber halt nicht mehr so gut. Enrique habe es am besten von ihnen beherrscht, weil seine Mutter ihm immer Grimms Märchen vorgelesen und ihn mit deutscher Literatur vertraut gemacht habe. Man habe sich auf den Höfen mit Händen und Füssen verständigt. Jedenfalls seien sie sehr wohlwollend, ja äusserst herzlich aufgenommen worden. Die Arbeit sei zwar anstrengend und viel strukturierter als zu Hause, und sie hätten feststellen müssen, dass die Schweizer selbst in der Landwirtschaft nach strengen Regeln und Abläufen leben und arbeiten würden. Dafür sei aber alles viel moderner.

Während dieser rund sieben Wochen hätten sie viel gelernt und seien bereits auf die Reaktionen in der Heimat gespannt gewesen.

In diesem Augenblick sah Langer, wie das behutsam während des flammenden Monologs aufgebaute Strahlen im Gesicht und in den Augen von Fernando wie mit einem Donnerschlag jäh verpuffte. Er war jetzt gedanklich nur noch bei seinem toten Freund, und alles um ihn herum, alle schönen Eindrücke, die er in diesem vermeintlich sicheren Land bis anhin hatte gewinnen können, waren wie ausradiert.

Langer liess Fernando sein etwas weitschweifiges Intro geduldig erzählen. Er wusste, der junge Mann brauchte dies zur Verarbeitung des für ihn gewiss einschneidenden Ereignisses, und nur so würden er und Kessler verwertbare Informationen erhalten, was sich hier vor wenigen Stunden abgespielt hatte. Dennoch machte Langer schliesslich einen geschickten Schlenker beziehungsweise schlug eine etwas ruppige Abkürzung ein, um Fernando auf die eigentliche Hauptstrasse – die Geschehnisse dieser Nacht – zu führen.

Er bat Fernando, ihm ganz offen zu schildern, was sich in den vergangenen Stunden zugetragen habe, möglichst alles genau und von Beginn weg zu erzählen sowie scheinbare Nebensächlichkeiten nicht auszulassen. Es sei alles wichtig, nichts sei nebensächlich. Sie hätten die volle Aufmerksamkeit und die Gewissheit, dass man sie ernst nehme und auf ihre Hilfe angewiesen sei. Er wisse, dass sie aus einem Land kämen, in dem man den Gesetzeshütern gegenüber vielleicht etwas vorsichtig sei, da man nicht wisse, ob der Rechtsstaat dort wirklich funktioniere.

Aber hier könnten sie ihnen vertrauen, selbst wenn dies gerade im Kontrast dazu stehe, dass alles, was sie von diesem Land während der letzten sieben Wochen erfahren hätten, nun in einer Nacht zerstört worden sei, als wäre ein Meteorit auf ihr Traumland gestürzt. Langer liess dabei sein Diktafon das Gespräch aufzeichnen. Kessler tat das Gleiche mit seinem Handy, ein Sicherheitsbackup.

5

28. Juli – Schilderung des Vorgeschehens

Angefangen habe es mit der Idee, an diese «Holdrio-Gaudi» zu gehen. Sie hätten die Plakate überall gesehen und sich gefragt, was dies sei. Es sei für sie in dieser ländlichen Gegend und mit der Sprachbarriere nicht einfach, einmal auszugehen und Spass zu haben. Da sei diese Party als Abwechslung zum harten Alltag in der Landwirtschaft sehr willkommen gewesen. Sie hätten dieser richtiggehend entgegengefiebert, zumal ihnen ihre Gastfamilien dafür extra einen kleinen Batzen zukommen liessen.

Sie hätten sich auf dem Felder-Hof bei Enrique getroffen, der anfangs gezögert, aber sich als sprachlicher Türöffner doch bereit erklärt habe, seine beiden Kumpels zu begleiten. Zuerst hätten sie gemütlich zwei, drei Bierchen auf dem Hof getrunken, wohl wissend, dass der Alkohol, wie alles andere, in der Schweiz sehr teuer sei. Doch sie genössen ihn ohnehin massvoll. Es sei ihnen beigebracht worden, selbst unter Einfluss von leicht oder manchmal auch stark enthemmenden Getränken stets die Haltung zu wahren. Gott sehe schliesslich zu, egal bei was, und merke sich, was man getan habe.

Etwa um neunzehn Uhr dreissig seien sie mit ihren Velos, die sie von Familie Felder ausleihen durften, zum Fest losgefahren. Sie hätten es nicht eilig gehabt und seien johlend, in Schlangenlinien fahrend, rund eine halbe Stunde später in der Nachbargemeinde Hochdorf angekommen. Sie seien in guter Stimmung gewesen. Vor dem Eingang zur Festhalle auf dem alten Schenker-Areal habe sich bereits eine lange Schlange gebildet, obschon die Türen erst gerade geöffnet worden seien.

Nach rund einer Dreiviertelstunde Anstehen seien sie, nachdem sie an der Abendkasse bezahlt und ihre Einlassbänder am Handgelenk angebracht hatten, in der Festhalle drin gewesen. Auf der Bühne habe eine Coverband gespielt. Teils habe das Repertoire aus alten deutschen Liedern bestanden, die sie von ihren Grosseltern her noch kannten. «Siebzehn Jahr – blondes Haar» von Udo Jürgens, «Er hat ein knallrotes Gummiboot» von Wencke Myhre und viele andere Hits längst vergessener Grössen. Andererseits hätten die Musiker englische Rocksongs wie etwa «Highway to Hell» von AC/DC oder «Smoke on the Water» von Deep Purple zum Besten gegeben. Für die drei Freunde sei das der totale Wahnsinn gewesen, etwas, das sie von zu Hause so überhaupt nicht gekannt hätten. Sie hätten mitgetanzt, mitgegrölt und, wenn sie ein Lied kannten, inbrünstig mitgesungen. Für sie sei an diesem Abend die Zeit stillgestanden, und sie hätten sich gewünscht, dass es immer so weitergehe, dass das Fest nie enden würde.

Die Stimmung sei fröhlich gewesen. Das habe sich aber nach etwa zwei Stunden geändert. Dann sei eine Gruppe von drei anderen jungen Männern aufgetaucht. Sie hätten schon von Weitem gesehen, wie diese pöbelnd, provozierend und teilweise die Leute anrempelnd durch die Halle geschlendert seien wie streunende Katzen mit ausgefahrenen Krallen. Einer der drei sei ihnen dabei ganz besonders aufgefallen, den sie als Rädels- oder Bandenführer ausgemacht hätten. Er sei nicht besonders gross gewesen, aber von einer muskulösen Statur, wie sie es sonst nur von Magazinen oder testosterongeladenen Actionfilmen kannten. Dazu habe er ein sehr körperbetonendes, fast schon massgeschneidertes weisses T-Shirt getragen.

Die drei Pöbler seien dann zur Bar gegangen. Dort habe der Muskulöse eine junge Frau angebaggert. Er sei dabei besonders forsch vorgegangen, als habe er sie als Freiwild, als seine Beute angesehen. Er habe nicht lange gefackelt und die junge Frau gleich am Gesäss angefasst, worauf sie seine Hand umgehend weggezogen habe. Als sich dann ein anderer junger Mann, zwei volle Getränkebecher in den Händen haltend, als ihr Freund zu erkennen gegeben habe, habe ihm der Muskulöse unvermittelt mit der rechten Faust mitten ins Gesicht geschlagen. Die beiden Becher seien durch die Luft geflogen, und deren Inhalt habe sich in einem Umkreis von mehreren Metern verteilt. Der junge Mann sei rückwärts umgekippt und nur dank der Geistesgegenwart seiner sich von diesem kurzen Schock blitzschnell erholenden Freundin nicht mit dem Hinterkopf auf den Hallenboden geknallt.

Enrique, von Natur aus mit einem ausgeprägten Beschützerinstinkt ausgestattet, habe keine Sekunde gezögert und den Muskulösen in den Schwitzkasten genommen. Der habe sich so wenig rühren können wie ein Stück Holz, das in einen Schraubstock gedreht wurde. Die beiden Begleiter des Muskulösen seien ob dieser Reaktion so perplex gewesen, dass sie wie angewurzelt stehen geblieben seien. Dabei seien Fernando die pechschwarzen, schulterlangen Haare des einen aufgefallen, der gleichzeitig mit seiner Körpergrösse von etwa einem Meter neunzig aus den dreien herausstach. Der Dritte sei eher unscheinbar und klein gewesen, mit kurz geschorenen Haaren.

Fernando konnte nicht mehr genau sagen, in welchem Intervall sich das Ganze in der Festhalle abgespielt hatte. Jedenfalls seien die Sicherheitskräfte erst nach einer gefühlten Ewigkeit gekommen und hätten die drei Pöbler zum Ausgang begleitet. Enrique habe während des Vorfalls sehr ruhig, ja fast ein wenig stoisch gewirkt. Das sei sein Naturell, oder leider sei es dies nun gewesen. Er habe immer sehr kontrolliert gehandelt, nichts aus einem Affekt oder einer Laune heraus getan. Und er habe immer versucht, selbst bei Konflikten das absolut mildeste und dennoch hocheffektive Mittel zur Beseitigung einer aufgeheizten Situation anzuwenden. Er habe gewusst, wie er einen Aggressor habe nehmen müssen, dass dieser fast schon sediert sei, doch immer genug Luft zum Atmen habe.

Fernando brauchte eine kurze Pause. Wie ein reissender Strom war alles aus ihm herausgequollen, an die Oberfläche gespült worden. Seine Hände zitterten, als verspüre er Kälte. Doch es war keine Kälte da. Es war die Anspannung dieses für ihn so einschneidenden Erlebnisses.

Fernando war den Tränen nahe, konnte sie aber mit der von der Trauer überholten Wut im Bauch gerade noch unterdrücken. Er wollte sich hier keine Blösse geben, denn damit könnte man den Mörder seines Freundes auch nicht finden. So atmete er ein paarmal tief durch und fuhr dann fort.

Er erzählte weiter, was die Festbesucher getan hätten, während Enrique den Muskulösen in den Schwitzkasten genommen habe, bis zum Eintreffen der Sicherheitskräfte. Er selbst habe nicht viel von dem verstehen können, was gesprochen worden sei. Aber an die Worte «Seht her, der dumme Popeye» konnte er sich klaren Verstandes erinnern. Einer habe mit diesem Spruch angefangen, der sogleich von anderen kopiert und mit grossem Gelächter in einer Dauerschleife wiederholt worden sei. Einen Kreis um die beiden bildend, hätten sie mit den Fingern auf den Muskulösen gezeigt, und der habe die ganze Schmach, die Demütigung in voller Länge mitbekommen.

Langer und Kessler schauten sich an und dachten das Gleiche, obwohl sie alles noch mit Vorsicht genossen: Eine Tat hat in den meisten Fällen eine Vorgeschichte. Selten bis gar nie passiert etwas so Schlimmes aus dem Moment heraus. Die Vorgeschichte kann schwelend, lange andauernd, wie ein kleines Süppchen vor sich her kochend gedeihen oder, wie hier, eine Abfolge, ein Dominoeffekt innert weniger Stunden sein.

6

28. Juli – Fortsetzung der Schilderung des Vorgeschehens

Fernando leerte zwischenzeitlich zwei Halbliter-PET-Flaschen mit lauwarm gewordenem Wasser und erzählte nach einer kurzen Pause, wie es weiterging. Sie hätten die Situation in der Festhalle schnell vergessen. Danach habe der Abend nur ihnen gehört, wo sie sich der Sorglosigkeit, der Freude und ihrer Freundschaft hingegeben hätten. Sie hätten getanzt, gelacht, gegrölt und Gott dafür gedankt, dass sie hier, in diesem wunderschönen, so sicheren und sauberen Land sein konnten. Sie hätten sich so privilegiert gefühlt und sich ein wenig gewundert, warum ihre Grosseltern damals alle diesen Kontinent verlassen hätten, wo hier doch überall das Paradies sei. Es sei schon klar, sie hätten ein etwas verzerrtes, romantisiertes Bild der Schweiz und würden den ganzen Kontinent Europa gleich sehen. Aber sie hätten keine konkrete Vorstellung, wie es denn in Deutschland, in Italien, in Frankreich, Norwegen, England und so weiter anders sei. Für sie als Südamerikaner, aus einem Land, das vierzigmal so gross wie die Schweiz, dreimal so gross wie ihre entfernte Heimat Deutschland sei, seien die Relationen schwierig.

Etwas später am Fest seien sie mit einer Gruppe von drei hübschen jungen Damen ins Gespräch gekommen. Da er und Antonio am wenigsten gut Deutsch sprachen, habe Enrique fast alleine geredet. Man sei sich jedoch sehr sympathisch gewesen, und Enrique habe sogar die Telefonnummer einer der Frauen erhalten.

Danach hätten sie die Festhalle gut gelaunt und keineswegs betrunken gegen ein Uhr morgens verlassen. Auf dem Weg nach draussen habe sich jeder einen Hotdog und eine PET-Flasche Wasser genommen. Sie seien eine halbe Stunde vor der Festhalle gestanden, hätten ihre Hotdogs gegessen und den klaren Sternenhimmel bestaunt. Zwar sei ihnen aufgefallen, dass die Sterne aufgrund der Lichtverschmutzung durch die starke Besiedelung nicht so klar gewesen seien wie in Bolivien, im Niemandsland. Aber in diesem Moment sei es für sie der schönste Himmel gewesen – der Himmel auf Erden.

Als Fernando sich nun wieder bewusst wurde, wie nahe grenzenlose Freude und unfassbare Trauer nebeneinanderstehen konnten, musste er kurz pausieren. Doch er war von so einem Willen erfüllt, die ganze Geschichte, die Wahrheit zu erzählen, damit wenigstens im Ansatz eine Chance auf Gerechtigkeit bestünde, dass er stoisch weiterfuhr.

Sie seien wohl so gegen ein Uhr dreissig in Richtung Hohenrain davongezogen. Die Velos hätten sie geschoben. Zwar seien sie, nach ihrer eigenen Wahrnehmung, noch fahrtauglich gewesen. Sie hätten aber kein Risiko eingehen wollen, schliesslich seien sie in diesem Land zu Gast und hätten nicht negativ auffallen wollen. Das Laufen habe ihnen in dieser warmen Nacht gutgetan. So hätten sie nochmals den Sternenhimmel geniessen können, der ihnen ähnlich einer Deckenbeleuchtung mit Tausenden kleinen Glühbirnen den Weg zu ihrem Zuhause gezeigt habe.

7

28. Juli – Schilderung der Tötung

Nach dem Fussmarsch hätten sie rund zwanzig Minuten später oder etwas mehr, kurz hinter der Ortstafel «Hohenrain», nach einem kleinen Waldabschnitt, schon von Weitem her einen auffallend röhrenden Automotor vernommen. Sie seien dadurch wie aus ihrem Traum gerissen worden. Wenig später sei ein dunkler, vermutlich schwarzer, sportlicher Wagen – Fernando meinte, es sei ein BMW gewesen – mit übersetzter Geschwindigkeit in ihre Richtung gefahren. Der Wagen habe vor ihnen abgebremst, und es seien ihm drei Männer entstiegen. Den Muskulösen, mit dem Enrique in der Festhalle die Auseinandersetzung gehabt habe, hätten alle drei von ihnen sofort wiedererkannt. Dieser habe versucht, einen schwarz-weissen Strassenpfosten mit Reflektoren herauszureissen. Sie drei hätten sich angeschaut, achselzuckend das Schauspiel zur Kenntnis genommen. Trotz aller Muskeln sei es dem Typ nicht möglich gewesen, diesen Pfosten zu lösen, und er sei rückwärts ins Gras gefallen. Sie hätten versucht, dabei nicht zu lachen, was angesichts der an Slapstick anmutenden Situation nicht ganz einfach gewesen sei.