7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Hornblower

- Sprache: Deutsch

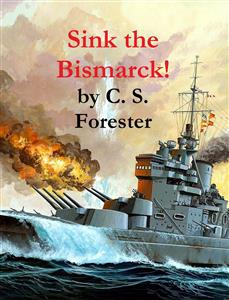

Der Klassiker unter den Seefahrerepen: Horatio Hornblowers zehntes Abenteuer. Erneut kann Hornblower der französischen Haft entkommen. Der frisch ernannte Konteradmiral, mit Oberbefehl über die britische Flotte in der Karibik, schafft es, Napoleons Flucht von St. Helena zu vereiteln. Doch da sind auch noch die zahlreichen Piraten, die in der karibischen See ihr Unwesen treiben und denen es gelingt, Hornblower zu entführen. Der zehnte Band der berühmten Romanserie um Horatio Hornblower, einem Meilenstein der maritimen Literatur, ist ein großes Seeabenteuer und ein Lesevergnügen, das bereits Generationen von Lesern begeistert hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 570

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Cecil Scott Forester

Hornblower in Westindien

Horatio Hornblower Band 10

Über dieses Buch

Nach seiner Befreiung aus französischer Gefangenschaft wird Hornblower zum Konteradmiral ernannt. Kaum hat er den Oberbefehl über die britische Flotte in der Karibischen See übernommen, kann er die drohende Flucht Napoleons von St. Helena vereiteln. Hornblower ist entschlossen, den Piraten, die diese Gewässer unsicher machen, das Handwerk zu legen. Doch die Gesetzlosen wehren sich mit allen Mitteln. Als Hornblower in Kingston einläuft, wird er von Piraten entführt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Cecil Scott Forester wurde 1899 in Kairo als Sohn eines ägyptischen Regierungsbeamten geboren. Schon bald schickte ihn der Vater ins weit entfernte England, wo er neben dem Medizinstudium zunehmend Gedichte verfasste, bis er der Medizin schließlich den Rücken wandte, um sich ausschließlich der Literatur zu widmen. Mit dem Zyklus seiner Seeabenteuerromane um Horatio Hornblower schuf Forester ein unvergängliches Epos, das ihm Weltruhm einbrachte und ihn bis heute zu einem der großen Erzähler des 20. Jahrhunderts macht. Während des Zweiten Weltkrieges ging Forester nach Hollywood, wo er 1966 starb.

Die Gesamtserie um Horatio Hornblower:1 ›Fähnrich Hornblower‹2 ›Leutnant Hornblower‹3 ›Hornblower auf der Hotspur‹4 ›Kommandant Hornblower‹5 ›Der Kapitän‹6 ›An Spaniens Küsten‹7 ›Unter wehender Flagge‹8 ›Der Kommodore‹9 ›Lord Hornblower‹10 ›Hornblower in Westindien‹11 ›Zapfenstreich‹

Impressum

Coverabbildung: Derek G. M. Gardner

Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel ›Hornblower in the West Indiesr‹ im Verlag Michael Joseph Ltd., London

›Hornblower in the West Indies‹ © 1979 by Dorothy Forester

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© Wolfgang Krüger Verlag GmbH, Hamburg 1967

Alle deutschsprachigen Rechte:

S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Veröffentlicht als E-Book 2012.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402697-8

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1 NAPOLEONS TOD

2 DIE SKLAVENHÄNDLER

3 IM PIRATENNEST

4 DIE GESCHÜTZE VON CARABOBO

5 DER HURRIKAN

Karten

ERKLÄRUNG SEEMÄNNISCHER AUSDRÜCKE

VORBEMERKUNG

RANGFOLGE ZUR ZEIT HORNBLOWERS

DIENSTSTELLUNGEN

1NAPOLEONS TOD

Konteradmiral Lord Hornblower, Oberbefehlshaber Seiner Majestät Schiffe und Fahrzeuge in Westindien, hatte sich trotz seiner stolzen Stellung zu seinem offiziellen Besuch in New Orleans auf Seiner Majestät Rahschoner Crab eingeschifft, einem winzigen, mit zwei Sechspfündern bewaffneten Schiffchen, das ohne das überzählig eingeschiffte Personal nur sechzehn Mann Besatzung fuhr.

Mr. Cloudesly Sharpe, Generalkonsul Seiner Britischen Majestät in New Orleans, konnte sich denn auch einer Bemerkung darüber nicht enthalten.

»Ich hatte nicht erwartet«, meinte er mit einem abschätzigen Blick in die Runde, »daß uns Eure Lordschaft mit einem so kleinen Fahrzeug beehren würden.«

Er war in seinem Wagen an der Pier vorgefahren, wo die Crab festgemacht hatte, und hatte seinen livrierten Diener zur Stelling geschickt, um sich anmelden zu lassen. Nach diesem feierlichen Beginn war es etwas ernüchternd für ihn, daß ihn nur zwei Bootsmannsmaate mit ihrem Seitepfiff empfingen, weil es auf der Crab ganz einfach nicht mehr gab, und daß er auf dem Achterdeck außer dem Admiral und seinem Flaggleutnant nur einen einzigen jungen Leutnant, den Kommandanten des Schiffes, zum Empfang vorfand.

»Das bringt der Dienst zuweilen so mit sich, Sir«, erklärte ihm Hornblower, »aber folgen Sie mir doch bitte unter Deck, dort steht Ihnen alles zur Verfügung, was mein derzeitiges Flaggschiff seinen Gästen zu bieten hat.«

Mr. Sharpe – selten paßte wohl ein Name so schlecht zu seinem Besitzer, der in unserem Fall ein wahrer Fettkloß von unglaublichem Umfang war – Mr. Sharpe also zwängte sich mühsam in einen Sessel am Tisch der hübschen kleinen Kajüte und meinte auf Hornblowers Einladung zu einem Frühstück, nein, er habe sich schon vor seinem Kommen gestärkt. Man merkte nur zu deutlich, daß er sich auf dieser kleinen Nußschale alles andere als eine genießbare Mahlzeit erwartete. Gerard, der Flaggleutnant, wartete mit gezücktem Bleistift bescheiden im Hintergrund, bis Hornblower den Faden der Unterhaltung wiederaufnahm.

»Ja, die Phoebe wurde vor Kap Morant vom Blitz getroffen. Auf ihr wollte ich mich eigentlich einschiffen. Die Clorinda war schon zur Überholung in der Werft, und die Roebuck kreuzt vor Curaçao, um die Holländer ein bißchen im Auge zu behalten. Der Waffenhandel in Venezuela scheint ja gegenwärtig ganz nett zu blühen.«

»Das ist mir bekannt«, sagte Sharpe.

»Sehen Sie, das sind nun meine drei Fregatten«, fuhr Hornblower fort. »Da schon alles für meinen Besuch vorbereitet war, schien es mir immer noch besser, mit diesem Rahschoner zu kommen, als überhaupt nicht.«

»Wie sind die Mächtigen gefallen!« zitierte Mr. Sharpe.

»Eure Lordschaft als Oberbefehlshaber mit nur drei Fregatten und einem halben Dutzend Slups und Schonern!«

»Vierzehn Slups und Schonern, Sir«, verbesserte ihn Hornblower. »Sie sind für meine gegenwärtigen Aufgaben ganz besonders geeignet.«

»Ohne Zweifel, Mylord«, sagte Sharpe, »aber man denkt eben unwillkürlich an die Zeiten, da dem Befehlshaber auf der westindischen Station ein ganzes Linienschiffsgeschwader unterstand.«

»Damals waren wir im Krieg, Sir«, belehrte ihn Hornblower und dachte dabei an die Worte des Ersten Seelords, als er ihm dieses Kommando angeboten hatte. ›Das Unterhaus‹, hatte er gesagt, ›würde die Royal Navy lieber vor Anker verrotten lassen, als die verhaßte Einkommensteuer wieder ins Leben rufen.‹

»Nun, Eure Lordschaft sind immerhin glücklich angelangt«, sagte Sharpe. »Haben Eure Lordschaft mit Fort St. Philip Salut ausgetauscht?«

»Schuß um Schuß, so wie es nach Ihrer Depesche vereinbart war.«

»Ausgezeichnet!« sagte Sharpe.

Das war ein seltsames kleines Schauspiel gewesen. Alle Mann an Bord der Crab waren längs der Reling angetreten, wie sich das während eines Saluts gehörte, und die Offiziere hatten grüßend auf dem Achterdeck gestanden. Aber ›Alle Mann‹ waren eben doch nur ein sehr bescheidenes Häuflein, da vier Mann Bedienung für das Salutgeschütz, ein Mann an der Flaggleine und der Rudergänger wegfielen. Dazu hatte es auch noch in Strömen geregnet, so daß Hornblower fühlte, wie ihm die schimmernde Gala durch und durch naß am Leib klebte.

»Haben Eure Lordschaft die Dienste eines Dampfschleppers in Anspruch genommen?«

»Weiß Gott, ja!« rief Hornblower aus.

»Das war für Eure Lordschaft gewiß ein nicht alltägliches Erlebnis, nicht wahr?«

»Begreiflicherweise«, sagte Hornblower. »Ich …«

Er hielt inne und zwang sich, seine Gedanken über jenes aufregende Fahrzeug für sich zu behalten, weil er sich sonst in Erörterungen verloren hätte, die jetzt nicht zur Sache gehörten. Aber es war wirklich unerhört gewesen: Ein Dampfschlepper hatte die Crab ohne weiteres hundert Meilen gegen den Strom von See her nach New Orleans gebracht und dazu nicht länger gebraucht als vom frühen Morgen bis zum Abend des gleichen Tages. Dabei hatte ihm der Kapitän auch noch die Ankunftszeit auf die Minute genau vorausgesagt.

New Orleans! Überall an den Kais drängten sich die ozeangehenden Segelschiffe, und dazu eine ganze Flotte langer, schmaler Dampfer, die dank ihren beiden Paddelrädern mit einer Leichtigkeit ablegten und wieder an die Pier gingen, die selbst für die Crab mit ihrer handigen Gaffeltakelung nie erreichbar gewesen wäre. Unter den Schlägen dieser Paddelräder flogen sie mit einer ans Unglaubliche grenzenden Fahrt stromaufwärts.

»Der Dampf hat einen Kontinent erschlossen, Mylord«, sagte Sharpe und sprach damit aus, was Hornblower eben dachte.

»Ein gewaltiges Reich – Tausende und aber Tausende von Meilen schiffbarer Gewässer. Die Bevölkerung des Mississippitals dürfte schon in wenigen Jahren nach Millionen zählen.«

Hornblower fiel wieder ein, wie oft sie damals, als er noch auf Halbsold zu Hause saß und auf seine Beförderung zum Flaggoffizier wartete, über jenen geheimnisvollen ›Dampfkessel‹ gesprochen hatten. Da hatte der oder jener sogar behauptet, man werde eines Tages auch richtige Hochseeschiffe mit Dampf betreiben, aber die Mehrheit hatte solche Phantasten immer noch ausgelacht und war sich darüber einig, daß dann das Ende aller guten Seemannschaft gekommen wäre. Hornblower war durchaus nicht so fest überzeugt, daß diese Auffassung richtig war, ließ aber von seinen wirklichen Ansichten keine Silbe verlauten, da er nicht die geringste Lust hatte, in den Ruf eines gefährlichen Utopisten zu geraten. Nicht einmal hier, im Gespräch mit einem bloßen Zivilisten, wollte er sich auf eine Erörterung dieser heißumstrittenen Probleme einlassen.

»Haben Sie Informationen für mich?« fragte er.

»Jawohl, eine ganze Menge, Mylord.«

Mr. Sharpe brachte aus seinem Rockschoß ein Bündel Papiere zum Vorschein.

»Hier die letzten Meldungen aus Neugranada – ich nehme kaum an, daß Sie schon Nachrichten neueren Datums besitzen. Die Aufständischen …«

Der Generalkonsul legte mit kurzen Worten die militärische und politische Lage in Mittelamerika dar. Die spanischen Kolonien schienen im Begriff zu sein, den Endkampf um ihre Unabhängigkeit aufzunehmen.

»Die Regierung Seiner Majestät dürfte nicht lange zögern, die neuerrungene Unabhängigkeit anzuerkennen«, meinte Sharpe. »Unser Gesandter in Washington ließ mich bereits wissen, daß die Vereinigten Staaten einen ähnlichen Schritt in Erwägung ziehen. Bliebe also nur noch abzuwarten, wie sich die Heilige Allianz zu dieser Frage verhalten wird.«

Europa wurde von absoluten Monarchen regiert und verfolgte darum zweifellos mit scheelen Augen, wie sich mit einem Mal eine ganze Reihe unabhängiger Republiken konstituierte. Aber was verschlug es, wie Europa darüber dachte, solange die Royal Navy – und sei es in magerer Friedensstärke – die See beherrschte und solange die beiden Englisch sprechenden Regierungen in Freundschaft verbunden blieben.

»Auf Kuba sind wieder Anzeichen von Unruhe festzustellen«, fuhr Sharpe fort. »Ich habe ferner zuverlässige Nachricht, daß die spanische Regierung an Schiffe, die von Havanna in See gehen, nach wie vor Kaperbriefe ausstellt …«

Diese Kaperbriefe machten Hornblower immer schwer zu schaffen. Sie wurden von den Regierungen der Aufständischen und ihrer Mutterländer gleichermaßen ausgefertigt und gaben ihren Inhabern das Recht, auf Schiffe Jagd zu machen, die unter der alten oder im umgekehrten Fall unter der neuen Flagge segelten. Die Inhaber solcher Kaperbriefe wurden natürlich im Handumdrehen zu ganz gewöhnlichen Piraten, wenn es einmal keine rechtmäßigen Prisen und kein abschreckendes Prisengericht gab. Von Hornblowers vierzehn kleinen Fahrzeugen waren dreizehn über das ganze Karibische Meer verteilt, um die Unternehmungen der Kaperschiffe zu überwachen.

»Ich habe Abschriften von allen vorliegenden Meldungen vorbereitet«, schloß Sharpe seinen Bericht. »Sie stehen Eurer Lordschaft zur genaueren Information zur Verfügung. Hier sind sie – und hier, ebenfalls in Abschrift, die Beschwerden der betroffenen Kapitäne.«

»Ich danke Ihnen, Sir«, sagte Hornblower, während Gerard die Papiere in Verwahr nahm.

»Wenn Eure Lordschaft gestatten, komme ich nun auf den Sklavenhandel zu sprechen«, fuhr Sharpe fort und schlug wieder andere Papiere auf.

Der Sklavenhandel war ein ebenso brennendes Problem wie die Seeräuberei, ja, in mancher Hinsicht konnte man es sogar für noch wichtiger halten. Die ›Gesellschaft zur Bekämpfung des Sklavenhandels‹ verfügte in beiden Häusern des Parlaments über die mächtige und vor allem lautstarke Unterstützung von Leuten, die sich womöglich noch wilder gebärdeten als eine von Piraten heimgesuchte Reederei, wenn einmal eine Ladung Sklaven unangefochten nach Havanna oder Rio de Janeiro gelangte.

»Zur Zeit zahlt man in Havanna für einen ungelernten, frisch importierten Mann von der Sklavenküste volle achtzig Pfund – und drüben in Widah ist er schon für gewöhnliche Handelsware im Wert von einem Pfund zu haben. Diese Riesengewinne sind natürlich eine Versuchung, Mylord.«

»Das ist klar«, sagte Hornblower.

»Ich habe allen Grund anzunehmen, daß auch Schiffe britischer und amerikanischer Registerzugehörigkeit an diesem Handel teilnehmen.«

»Davon bin ich fest überzeugt.«

Als der Erste Seelord Hornblower seinerzeit die letzten dienstlichen Anweisungen gab, hatte er bei diesem Punkt nachdrücklich auf den Tisch geklopft. Nach dem neuen Gesetz konnten britische Staatsangehörige, die sich am Sklavenhandel beteiligten, gehenkt, ihre Schiffe beschlagnahmt werden. Bei Schiffen unter amerikanischer Flagge hieß es dagegen Vorsicht. Wenn sie auf See nicht beidrehen wollten, um sich untersuchen zu lassen, dann erforderte die Lage größten Takt. Schoß man eine amerikanische Spiere ab oder kam gar ein amerikanischer Staatsbürger ums Leben, dann gab es unter allen Umständen die ärgsten Schwierigkeiten. Erst neun Jahre zuvor hatte Amerika wegen ganz ähnlicher Vorfälle England den Krieg erklärt.

»Wir möchten auf keinen Fall Schwierigkeiten heraufbeschwören, Mylord«, sagte Sharpe. Er hatte ein Paar harte, kluge, graue Augen, die tief in seinem aufgequollenen Gesicht saßen.

»Darüber bin ich mir durchaus im klaren, Sir.«

»Es liegt mir daran, diesen Wunsch besonders im Hinblick auf ein Fahrzeug zu betonen, das zur Stunde hier in New Orleans seeklar macht und das ich der besonderen Aufmerksamkeit Eurer Lordschaft empfehlen möchte.«

»Was ist das für ein Schiff?«

»Man sieht es von Deck aus, Mylord, und ich meine …«

Sharpe quälte sich mühsam aus seinem Stuhl und trat ans Heckfenster der Kajüte: »Ja richtig, dort liegt es! Was halten Eure Lordschaft von diesem Fahrzeug?«

Hornblower blickte neben Sharpe zum Fenster hinaus. Dort lag ein wunderschönes Schiff von achthundert oder mehr Tonnen Wasserverdrängung. Die feinen Linien des Rumpfes, der elegante Fall der Masten, die weitausladenden Rahen deuteten unverkennbar auf große Geschwindigkeit hin, der zuliebe man augenscheinlich sogar einen kleineren Laderaum in Kauf genommen hatte. Dem Typ nach handelte es sich um einen Glattdecker mit farbig abgesetzten Geschützpforten an jeder Seite. Amerikanische Schiffbauer hatten von jeher mit Vorliebe solche schnellen Schiffe gebaut, aber dieses hier war gewiß eines der schönsten und schnellsten.

»Stehen hinter diesen Pforten auch Geschütze?« fragte Hornblower.

»Jawohl, Zwölfpfünder, Mylord.«

Auch in jenen Friedenszeiten traf man nicht selten bewaffnete Handelsschiffe, sei es nun, daß sie nach Westindien oder nach dem Fernen Osten segelten. Aber so schwere Geschütze waren denn doch nicht üblich.

»Das Fahrzeug ist offenbar als Kaperschiff gebaut«, sagte Hornblower.

»Ganz recht, Mylord, es ist die Daring, sie wurde während des Krieges gebaut, machte eine einzige Reise und nahm uns vor dem Frieden von Gent noch sechs gute Prisen ab. Und jetzt, Mylord, was treibt sie wohl jetzt?«

»Sklavenhandel, schätze ich.«

»Mylord ziehen durchaus den richtigen Schluß.«

Ein Sklavenhändler wußte die schwere Bewaffnung zu schätzen, wenn er in einem westafrikanischen Fluß vor Anker lag und jeden Augenblick mit einem Überfall zu rechnen hatte. Das durchgehende Oberdeck bot die beste Möglichkeit, ein Sklavendeck einzurichten, die hohe Geschwindigkeit trug dazu bei, die Zahl der Todesfälle unter den Sklaven während der Überfahrt auf ein Minimum herabzudrücken. Umgekehrt war das geringe Fassungsvermögen an Schwergut für einen Sklavenhändler ohne Belang.

»Ist sie denn wirklich ein Sklavenhändler?«

»Anscheinend ist sie es trotz allem äußeren Anschein nicht, Mylord. Und doch ist sie zum Transport einer erheblichen Menge Menschen gechartert worden.«

»Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie sich etwas deutlicher erklären würden, Mr. Sharpe.«

»Ich kann Eurer Lordschaft nur berichten, was ich selbst in Erfahrung brachte. Der Charterer ist ein französischer General, der Graf Cambronne.«

»Cambronne? Cambronne? Ist das nicht der Mann, der bei Waterloo die Kaiserliche Garde führte?«

»Eben der ist es, Mylord.«

»Der Mann, der damals das Wort prägte: Die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht?«

»Jawohl, Mylord, man sagt allerdings, er hätte sich nicht so gewählt ausgedrückt. Damals wurde er verwundet und gefangengenommen, blieb aber am Leben.«

»Richtig, davon habe ich gehört. Aber was will er jetzt mit diesem Schiff?«

»Allzu schwer ist das nicht zu erraten. Nach dem Kriege tat sich die alte Garde zu einer Organisation zusammen, die sich gegenseitige Hilfe zur Aufgabe machte. 1816 faßten diese Männer den Plan, hier in der Neuen Welt eine Kolonie zu gründen. Eure Lordschaft haben doch sicher von diesem Vorhaben gehört?«

»Nur ganz beiläufig.«

»Nun, sie kamen also herüber und nahmen ein Stück Land an der Küste von Texas in Besitz; es handelte sich um jene Provinz von Mexiko, die an unseren Staat Louisiana grenzt.«

»So wurde berichtet, aber damit sind meine Kenntnisse in dieser Sache auch erschöpft.«

»Der Anfang war nicht schwer, denn Mexiko trug eben seine Revolte gegen das Mutterland Spanien aus. Begreiflicherweise machte ihnen in dem allgemeinen Durcheinander zunächst niemand Schwierigkeiten, aber diese stellten sich dann später ganz von selbst ein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß Soldaten der alten Garde je gute Landwirte abgeben können – und noch dazu an dieser fieberverseuchten, kaum bewohnten Küste, die nur aus einer Reihe trostloser Lagunen besteht.«

»Das Vorhaben ist also gescheitert?«

»Es kam nicht, wie es kommen sollte, Mylord. Die Hälfte starb an Malaria und gelbem Fieber, von den Übriggebliebenen ist dann noch jeder zweite elend verhungert. Zuletzt kam Cambronne von Frankreich herüber, um die Überlebenden dieser Katastrophe in die Heimat zurückzubringen. Es sollen ihrer fünfhundert sein. Eure Lordschaft können sich wohl vorstellen, daß die Regierung der Vereinigten Staaten von den Plänen der Franzosen wenig begeistert war. Und die Insurgentenregierung Mexikos sitzt nun ebenfalls schon fest im Sattel und braucht daher nicht mehr mit anzusehen, daß sich ein ganzes Regiment fremder ausgebildeter Soldaten an ihrer Küste niederläßt – mögen ihre Absichten noch so friedlich sein. Eure Lordschaft werden zugeben, daß diese Darstellung Cambronnes einen durchaus glaubwürdigen Eindruck macht.«

»Ja.«

Ein als Sklaventransporter eingerichtetes Achthundert-Tonnen-Schiff faßte mit Leichtigkeit fünfhundert Soldaten und bot alle Möglichkeiten, sie auch während einer längeren Seereise ausreichend zu ernähren.

»Cambronne nimmt eine Menge Reis und Wasser an Bord – Sklavenkost, Mylord, aber eben darum für den gedachten Zweck am besten geeignet.«

Die Sklavenhändler wußten aus langer Erfahrung, wie man eine auf engstem Raum zusammengedrängte Masse Menschen am Leben erhielt.

»Wenn Cambronne seine Leute nach Frankreich zurückbringen will«, meinte Hornblower, »so werde ich ihn nicht daran hindern – im Gegenteil …«

»Das ist ganz meine Ansicht, Mylord.«

Die beiden Männer maßen einander mit einem ausdruckslosen Blick ihrer grauen Augen. Fünfhundert ausgebildete Soldaten, die auf einem Schiff im Golf von Mexiko schwammen, mußten dem britischen kommandierenden Admiral schwere Sorgen bereiten, wenn im Golf und in der Karibischen See so viel Aufruhr und Unruhe herrschten, wie das zur Zeit der Fall war. Bolivar und die anderen spanisch-amerikanischen Aufständischen boten sicherlich hohe Preise, um sich im gegenwärtigen Kriegszustand ihrer Dienste zu versichern. Andere mochten etwa die Eroberung von Haiti oder einen richtigen Piratenüberfall auf Havanna im Schilde führen. Jede Art von Raubzug lag im Bereich der Möglichkeiten. Sogar die Bourbonen-Regierung in Frankreich intrigierte nach Kräften mit, um womöglich irgendeine Kolonie zu erhaschen und die Englisch sprechenden Mächte vor vollendete Tatsachen zu stellen.

»Ich werde die Burschen im Auge behalten, bis sie in sicherer Entfernung sind«, sagte Hornblower.

»Ich habe Eure Lordschaft pflichtgemäß über den Fall unterrichtet«, bemerkte Sharpe.

Hornblowers ohnedies schwache Sicherungsstreitkräfte im Karibischen Meer wurden damit aufs neue dezimiert. Er überlegte schon, welches seiner wenigen Schiffe er zur Beobachtung der Golfküste detachieren sollte.

»Und nun«, fuhr Mr. Sharpe fort, »ist es meine Pflicht, den Aufenthalt Eurer Lordschaft hier in New Orleans im einzelnen durchzusprechen. Ich habe eine Liste offizieller Besuche für Eure Lordschaft aufgestellt. Darf ich fragen, ob Eure Lordschaft der französischen Sprache mächtig sind.«

»Ja«, sagte Hornblower und hätte ums Haar wie unter einem Zwang hinzugefügt, ›Meine Lordschaft ist des Französischen mächtig‹.

»Ausgezeichnet«, sagte Sharpe. »In der guten Gesellschaft spricht man nämlich hier allgemein französisch. Eure Lordschaft werden wohl in erster Linie den Spitzen der Marine und dem Gouverneur Ihren Besuch abstatten. Außerdem ist Eurer Lordschaft zu Ehren ein Abendempfang geplant. Mein Wagen steht Eurer Lordschaft natürlich zur Verfügung.«

»Das ist außerordentlich liebenswürdig von Ihnen, Sir.«

»Eine Selbstverständlichkeit, Mylord. Ich freue mich aufrichtig, dazu beitragen zu können, daß der Aufenthalt Eurer Lordschaft in New Orleans in jeder Hinsicht angenehm verläuft. Hier ist eine Liste der hiesigen Prominenz, die Eure Lordschaft kennenlernen werden. Ich habe bei jedem Namen kurz das Wissenswerte über die betreffende Persönlichkeit vermerkt. Die mündlichen Erläuterungen dazu gebe ich wohl am besten dem Flaggleutnant Eurer Lordschaft, nicht wahr?«

»Bitte tun Sie das«, sagte Hornblower und war froh, daß er eine Weile nicht so aufmerksam zuzuhören brauchte. Gerard war ein guter Flaggleutnant, er hatte seinen Admiral während der zehn Monate, die Hornblower jetzt schon in seiner Stellung war, zur vollen Zufriedenheit unterstützt. Vor allem verlieh er ihrem gemeinsamen Auftreten immer jenen unverkennbaren Flair gehobener Geselligkeit, den sich Hornblower nie zu eigen machen wollte, weil ihm dieses ganze Getue viel zu gleichgültig war.

Die Liste war bald durchgesprochen.

»Damit wäre meine Aufgabe erfüllt, Mylord«, sagte Sharpe, »ich darf mich also jetzt wohl beurlauben. Heute abend habe ich ohnedies die Ehre, Eure Lordschaft wieder begrüßen zu dürfen.«

»Ich bin Ihnen für Ihre Dienste außerordentlich verbunden, Sir.«

New Orleans war eine bezaubernde Stadt, und Hornblower brannte schon darauf, es näher kennenzulernen. Es sollte sich bald herausstellen, daß er nicht der einzige war, dem es so ging, denn Sharpe hatte sich kaum empfohlen, als Leutnant Harcourt, der Kommandant der Crab, auf dem Achterdeck zu Hornblower hintrat.

»Verzeihen Mylord die Störung«, sagte er und hob grüßend die Hand an den Hut. »Haben Mylord Befehle für mich?«

Jedermann wußte, was Harcourt mit seiner Frage bezweckte. Vor dem Großmast hatte sich der größte Teil der Besatzung der Crab zusammengeschart, und alles starrte voll Erwartung achteraus. Auf einem so kleinen Fahrzeug wußte eben jeder, was der andere trieb, daher beruhte auch die unerläßliche Zucht und Ordnung auf ganz anderen Voraussetzungen als auf einem großen Schiff.

»Können Sie sich darauf verlassen, daß sich Ihre Leute an Land anständig benehmen?« fragte Hornblower den Kommandanten.

»Jawohl, Mylord.«

Hornblower warf einen Blick nach vorn. Die Männer sahen wirklich tadellos aus, sie hatten während der ganzen Reise von Kingston hierher wie wild geschuftet, um sich neue Päckchen zu schneidern. Das hatte schon angefangen, als sie erfuhren, daß die Crab die unerwartete Ehre haben sollte, die Flagge ihres Admirals zu führen. Jetzt trugen sie alle hübsche blaue Hemden, schneeweiße Hosen und breitkrempige Strohhüte. Hornblower sah, wie sie sich gleich selbstbewußt aufbauten, als sie seinem Blick begegneten – sie wußten natürlich ganz genau, wovon auf dem Achterdeck eben die Rede war. Diese Männer waren alle Friedens-Seeleute, die sich freiwillig zum Dienst gemeldet hatten. Hornblower hatte zwanzig Jahre Kriegsdienst mit gepreßten Besatzungen hinter sich, Leuten, von denen man nie wußte, ob sie nicht desertierten. Darum mußte er sich auch jetzt noch geradezu zwingen, der veränderten Lage Rechnung zu tragen.

»Wenn Sie mir sagen könnten, wann Sie beabsichtigen, in See zu gehen, Sir – Verzeihung, Mylord …«, sagte Harcourt.

»Bis Hellwerden morgen früh bleiben wir auf jeden Fall hier liegen«, sagte Hornblower kurz entschlossen. Bis dahin war für ihn jede Stunde besetzt.

»Aye aye, Mylord.«

Ob sich die Hafenkneipen von New Orleans von den Hafenkneipen in Kingston oder in Port of Spain unterschieden?

»Könnte ich jetzt mein Frühstück bekommen, Mr. Gerard«, sagte Hornblower, »oder haben Sie etwas dagegen einzuwenden?«

»Sofort, Mylord«, sagte Gerard und überhörte geflissentlich den sarkastischen Ton der gestellten Frage, wußte er doch längst, daß sein Admiral nichts in der Welt weniger leiden konnte als Dienstgeschäfte auf nüchternen Magen.

Später, als Hornblower eben fertig gefrühstückt hatte, kam ein barfüßiger Neger die Pier entlang, der einen Korb mit herrlichen Früchten auf dem Kopf trug. Im Augenblick, da der Admiral die Runde seiner offiziellen Besuche beginnen wollte, machte er an der Stelling halt, um seine Bürde abzuliefern.

»Es ist ein Brief dabei, Mylord«, sagte Gerard, »darf ich ihn öffnen?«

»Ja.«

»Von Mr. Sharpe«, meldete Gerard, als er das Siegel erbrochen hatte, und dann einige Sekunden später: »Es ist wohl besser, Mylord lesen das Schreiben selbst.«

Hornblower griff voll Ungeduld nach dem Brief.

›Mylord, (stand da zu lesen)

Ich mache mir ein besonderes Vergnügen daraus, Eurer Lordschaft einen Korb mit frischen Früchten zu übersenden. Pflichtgemäß möchte ich Eure Lordschaft ferner davon in Kenntnis setzen, daß die Ladung, die der Graf Cambronne aus Frankreich mit hierherbrachte und die zur Zeit noch beim Zoll der Vereinigten Staaten unter Verschluß liegt, nach den letzten mir zugegangenen Meldungen schon in nächster Zeit durch einen vereidigten Spediteur mit einem Leichter an Bord der Daring gebracht werden soll. Das kann wohl auch in den Augen Eurer Lordschaft nur bedeuten, daß die Daring bald in See gehen wird. Nach dem, war mir berichtet wurde, soll es sich bei der vom Zoll unter Verschluß gehaltenen Ladung um ganz erhebliche Mengen von Gütern handeln. Ich bin natürlich bemüht herauszufinden, woraus diese Ladung besteht. Vielleicht könnten Eure Lordschaft von dero günstigem Beobachtungsposten aus selbst Gelegenheit nehmen, sich von der Zusammensetzung der Ladung zu überzeugen. In aufrichtiger Verehrung zeichne ich als Eurer Lordschaft untertänigster und gehorsamster Diener

Cloudesley Sharpe‹

Seiner Britischen Majestät Generalkonsul zu New Orleans

Was konnte Cambronne in so großen Mengen aus Frankreich mitgebracht haben, weil er es offenbar brauchte – für die gleiche Aufgabe brauchte, zu der er die Daring gechartert hatte? Gewiß kein persönliches Eigentum. Auch Nahrungsmittel und Getränke konnten es nicht sein – die waren doch in New Orleans für billiges Geld zu haben. Was war es also? Warme Kleidung vielleicht? Das wäre plausibel gewesen. Die Gardisten konnten sie gewiß gut brauchen, wenn sie vom Golf von Mexiko nach Frankreich zurückkehrten. Diese Möglichkeit war also immerhin gegeben.

Ein französischer General mit fünfhundert Mann der Kaiserlichen Garde mußte auf alle Fälle schärfstens überwacht werden, wenn er sich zwischen all den Unruheherden hier im Karibischen Meer herumtrieb. Dazu wäre es natürlich recht wertvoll gewesen zu wissen, welche Ladung der Mann an Bord nahm.

»Mr. Harcourt!«

»Sir – Mylord?«

»Ich möchte Sie auf einen Augenblick zu mir in die Kajüte bitten.«

Der junge Leutnant stand in dem kleinen Gelaß in militärischer Haltung vor seinem Admiral und wartete etwas ängstlich, was er ihm eröffnen wollte.

»Ich habe nichts an Ihnen auszusetzen, Mister Harcourt«, sagte Hornblower kurz angebunden, »nicht einmal belehren will ich Sie.«

»Gehorsamsten Dank, Mylord«, sagte Harcourt und atmete sichtlich auf.

Hornblower zog ihn ans Kajütenfenster und wies ebenso nach draußen, wie es Mr. Sharpe heute morgen getan hatte.

»Das Schiff dort ist die Daring«, sagte er, »früher war sie ein Kaperschiff, jetzt fährt sie unter Charter eines französischen Generals.«

Harcourts Miene verriet sein ungläubiges Staunen.

»Ja, so ist das«, fuhr Hornblower fort, »und heute abend soll sie irgendwelche Ladung nehmen, die aus dem Zollverschluß kommt. Die Ladung wird mit einem Leichter vom Zollager längsseit gebracht.«

»Jawohl, Mylord.«

»Ich interessiere mich für diese Ladung und möchte soviel wie möglich darüber wissen.«

»Jawohl, Mylord.«

»Natürlich soll nicht alle Welt wissen, daß mich das Zeug interessiert. Niemand, verstehen Sie, niemand soll unnötigerweise davon erfahren.«

»Jawohl, Mylord. Ich könnte einen Kieker nehmen und von hier aus beobachten. Wenn ich etwas Glück habe, kann ich dabei eine ganze Menge sehen.«

»Richtig. Sie würden sehen, ob die Ladung aus Ballen, Kisten oder Säcken besteht, Sie würden zählen, wieviel von jeder Sorte an Bord kommt, das angewandte Ladegeschirr würde Ihnen einen Rückschluß über das Gewicht der einzelnen Stücke erlauben. Das alles können Sie tun.«

»Aye aye, Mylord.«

»Schreiben Sie alles, was Sie sehen, sorgfältig auf.«

»Aye Aye, Mylord.«

Hornblower blickte dem jugendlichen Kommandanten seines Flaggschiffs eine ganze Weile prüfend in die Augen und fragte sich, ob er auf seine Verschwiegenheit bauen konnte. Er erinnerte sich nur zu genau, mit welchem Nachdruck der Erste Seelord immer wieder betont hatte, daß angesichts der nationalen Empfindlichkeit der Amerikaner größter Takt und äußerste Zurückhaltung geboten seien. Am Ende kam er zu dem Ergebnis, daß er dem jungen Mann sein volles Vertrauen schenken durfte.

»Hören Sie genau zu, Mister Harcourt«, sagte er, »was ich Ihnen jetzt noch zu sagen habe. Je mehr ich über diese Ladung erfahre, desto besser ist es. Aber gehen Sie mir ja nicht drauflos wie der Stier auf ein rotes Tuch. Sollte sich eine Gelegenheit bieten herauszufinden, woraus die Ladung besteht, so packen Sie sie beim Schopf. Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine solche Gelegenheit aussehen könnte, aber die Zufälle kommen immer zu dem, der auf sie wartet.«

Wie lange war es schon her, daß Barbara zu ihm gesagt hatte, das Glück falle immer dem zu, der es verdiene.

»Ich bin im Bilde, Mylord.«

»Wehe Ihnen, wenn die Geschichte herauskommt. Wenn die Amerikaner oder die Franzosen Wind davon bekommen, was Sie hier treiben – dann werden Sie Ihr Leben lang bereuen, daß Sie geboren sind.«

»Jawohl, Mylord.«

»Einen jungen Draufgänger kann ich bei dieser Sache nicht brauchen. Hier hilft nur ein findiger, gerissener Kopf. Haben Sie jetzt wirklich begriffen, was ich meine, Mister Harcourt?«

»Jawohl, Mylord.«

Endlich ließ Hornblowers durchdringender Blick den armen Harcourt los. War er nicht selbst einmal so ein junger Draufgänger gewesen? Heute hatte er mehr Verständnis als je zuvor für jene Männer in vorgerückten Jahren, die ihn damals mit irgendwelchen Unternehmungen betraut hatten. Der Vorgesetzte war einfach darauf angewiesen, seinen jungen Untergebenen volles Vertrauen zu schenken, und trug dabei doch selbst die letzte Verantwortung. Wenn Harcourt Unfug machte, wenn ihm ein unvorsichtiges Wort entschlüpfte, das einen diplomatischen Protest zur Folge hatte – gewiß, dann sollte er es bereuen, daß er geboren war, dafür wollte er, Hornblower, schon sorgen. Aber ihm selbst drohte in einem solchen Falle bestimmt das gleiche Los, auch ihm würde es leid tun, daß er geboren war. Hatte es Sinn, dem anderen, dem Jüngeren das klar zu machen? Nein.

»Mehr ist dazu nicht zu sagen, ich danke Ihnen, Mister Harcourt.«

»Aye aye, Sir.«

»Kommen Sie, Mister Gerard, es ist schon reichlich spät.«

Mr. Sharpes Wagen war mit grünem Atlas gepolstert und so wunderbar gefedert, daß er zwar schwankend und taumelnd, aber ohne zu stoßen oder zu springen über die arg löcherigen Straßen rollte. Dennoch war es Hornblower nach fünf Minuten des Taumelns und Schwankens zumute, als wäre er selbst so grün wie die Wagenpolster, wozu allerdings zu bemerken wäre, daß der Wagen eine ganze Weile in der glühend heißen Maisonne gestanden hatte. Der Rue Royale, der Place d’Armes, der Kathedrale gönnte Hornblower kaum einen Blick. Sooft der Wagen hielt, atmete er auf, obwohl jeder solche Aufenthalt ein steifes Gespräch mit wildfremden Menschen bezweckte, jene Art von Geselligkeit, die ihm ein wahrer Greuel war. In den kurzen köstlichen Augenblicken zwischen dem Verlassen des Wagens und dem Durchschreiten der zu seinem Willkomm errichteten Ehrenpforten schnappte er in der feuchten Hitze gierig nach Luft. Noch nie zuvor war ihm der Gedanke gekommen, daß man eine Admiralsuniform vorteilhafterweise auch aus dünnerem Stoff als dem schweren, doppeltbreiten Uniformtuch machen könnte. Das breite rote Ordensband und den glitzernden Stern dazu hatte er auch schon viel zu oft getragen, als daß es ihm noch das geringste Vergnügen machte, sie zur Schau zu stellen.

Im Stationskommando der Marine bekam er einen ausgezeichneten Madeira, der General bewirtete ihn mit einem schweren Marsala, und in der Villa des Gouverneurs wurde ihm ein Drink serviert, der so erstaunlich tief gekühlt war, daß sich auf dem hohen Glas eine richtige Frostschicht gebildet hatte. (Das Eis dazu kam wahrscheinlich im Winter von Neu-England und wurde in Eiskellern aufbewahrt, bis es um die Mittsommerzeit mit Gold aufgewogen wurde.) Der wunderbar kalte Inhalt des Glases rann ihm allzu rasch durch die Kehle und wurde ebenso rasch wieder nachgefüllt. Plötzlich riß er sich zusammen, weil er merkte, daß er in irgendeiner belanglosen Frage seinen Standpunkt etwas zu laut und dogmatisch vertrat. Er war froh, daß er Gerards Blick erhaschte und zusammen mit ihm einen leidlich würdevollen Rückzug zuwege brachte. Er war auch froh, daß Gerard seinen kühlen Kopf bewahrt zu haben schien und einen völlig nüchternen Eindruck machte. Gerard hatte die Tasche mit den Visitenkarten in seiner Obhut und legte jeweils die erforderliche Anzahl Karten auf die silbernen Tabletts, die ihm die dunkelhäutigen Haushofmeister entgegenhielten. Als sie endlich vor Sharpes Haus anlangten, war Hornblower ehrlich froh, wieder ein bekanntes Gesicht zu sehen – bekannt, obwohl ihm auch dieses Gesicht am Morgen des heutigen Tages zum erstenmal begegnet war.

»Die Gäste werden erst in einer Stunde erwartet, Mylord«, sagte Sharpe. »Haben Eure Lordschaft das Bedürfnis, sich noch ein wenig auszuruhen?«

»Ja, das wäre mir sehr willkommen.«

In Mr. Sharpes Haus gab es eine vielbewunderte Einrichtung, eine sogenannte ›Douche‹. – Hornblower kannte nur die französische Bezeichnung dafür. Der Apparat befand sich in einer Ecke des Badezimmers, deren Decke und Boden aus besonders ausgesuchtem Teakholz bestand. Von der Decke herab hing eine unten geschlossene und mit Löchern durchsiebte Glocke aus Zink mit einer langen Messingkette. Als Hornblower unter diesem Apparat stand und an der Kette zog, stürzte eine Sintflut köstlich kühlen Wassers aus irgendeinem unsichtbaren, darübergelegenen Behälter auf ihn herab. Das war ebenso schön und erfrischend wie draußen auf See seine geliebte und gewohnte Deckwaschpumpe, nur daß man hier überdies Frischwasser zur Verfügung hatte. Bei Hornblowers augenblicklichem Zustand und nach den Erlebnissen dieses langen Tages empfand er das Bad als eine doppelte Wohltat. Er stand lange Zeit unter dem strömenden Regen und wurde von Sekunde zu Sekunde munterer. Wenn er eines Tages wieder zu Hause in Smallbridge war, wollte er dort bestimmt die gleiche Einrichtung einbauen lassen.

Ein farbiger Diener in Livree stand mit Handtüchern bereit, damit er sich durch das Abtrocknen nicht neuerlich zu erhitzen brauchte. Während ihn der Neger noch abtupfte, kündete ihm ein Klopfen an der Tür Gerards Kommen.

»Ich habe ein frisches Hemd für Sie von Bord holen lassen, Sir.«

Dieser Gerard dachte wirklich an alles. Hornblower fuhr dankbar in das reine Hemd, dann legte er mit Widerwillen die enge Halsbinde an und schlüpfte wieder in den schweren Uniformrock. Zuletzt hängte er sich noch das rote Ordensband um, nestelte den Stern zurecht und war nun wieder für alle kommenden Ereignisse gerüstet.

Schon dämmerte der Abend, aber die Dunkelheit brachte keine Erlösung von der Hitze des Tages. Der Salon im Hause Mr. Sharpes war jetzt vielmehr hell mit Wachskerzen erleuchtet, die eine solche Hitze ausstrahlten, daß man sich in der Tat im Inneren eines Ofens wähnen konnte. Sharpe erwartete ihn, er trug jetzt einen schwarzen Rock mit einem weißen gefältelten Hemd und sah darin noch dicker und massiger aus, als er ohnedies war. Mrs. Sharpe rauschte ganz in Türkisblau herein und hatte fast den gleichen Leibesumfang wir ihr Mann. Als dieser ihr Hornblower vorstellte, antwortete sie auf seine Verbeugung mit einem tiefen Knicks und hieß ihn dann in einem Französisch bei sich willkommen, dessen weicher Klang seinem Ohr wohltat.

»Eine kleine Erfrischung, Mylord?« erkundigte sich Sharpe.

»Danke, Sir, jetzt nicht«, wehrte Hornblower hastig ab.

»Wir erwarten achtundzwanzig Gäste, Eure Lordschaft und Mr. Gerard nicht mitgerechnet. Einige von ihnen haben Eure Lordschaft bei Ihren offiziellen Besuchen bereits kennengelernt. Außer diesen erscheinen noch …«

Hornblower gab sich Mühe, die Namen, jeden mit dem dazugehörigen Etikett versehen, im Kopf zu behalten. Gerard kam herein, setzte sich etwas abseits und hörte ebenfalls eifrig zu.

»Natürlich kommt auch Cambronne«, sagte Sharpe.

»Was Sie nicht sagen!«

»Ja, ich könnte kaum eine so große Gesellschaft geben, ohne den nach Eurer Lordschaft gewiß vornehmsten Gast unserer Stadt dazu einzuladen.«

»Da haben Sie allerdings recht«, gab Hornblower zu.

Sechs Jahre Frieden hatten es noch kaum vermocht, mit den Vorurteilen aufzuräumen, die sich während der zwanzig Kriegsjahre in die Gemüter eingefressen hatten. Eine freundschaftliche Begegnung mit einem französischen General war für einen Engländer immer noch eine ausgefallene Vorstellung, insbesondere, wenn dieser General der Befehlshaber der Kaiserlichen Garde gewesen war. Man konnte sich schon im voraus denken, wie steif da die Unterhaltung verlaufen mußte, sintemalen Bonaparte in St. Helena hinter Schloß und Riegel saß und darüber bittere Klagen führte.

»Der französische Generalkonsul wird ihn begleiten«, sagte Sharpe.

»Es erscheinen ferner: der holländische Generalkonsul, der schwedische …«

Die Liste wollte kein Ende nehmen. Sie waren eben erst damit fertig geworden, als auch schon die ersten Gäste angekündigt wurden: Gewichtige Bürger mit ihren gewichtigen Frauen, die See- und Armeeoffiziere, die sie schon kennengelernt hatten, mit ihren Damen, die Herren der Diplomatie. Bald wimmelte es in dem riesigen Salon von Menschen; wohin man blickte, verbeugten sich die Herren, knicksten die Damen. Hornblower richtete sich eben von einer Verbeugung auf, als Sharpe wieder neben ihn trat.

»Ich habe die Ehre, zwei berühmte Soldaten miteinander bekanntzumachen«, sagte er auf französisch.

»Son Excellence Contre-Amiral Lord Hornblower, Chevalier de l’Ordre militaire du Bain – Son Excellence le Lieutenant-Général Comte de Cambronne, Grand Cordon de la Légion d’Honneur.«

Hornblower war selbst in diesem aufregenden Moment von der gewandten Art beeindruckt, in der Sharpe dem dornigen Problem aus dem Wege ging, wer von den beiden dem anderen zuerst vorzustellen war, der französische General und Graf, oder der englische Admiral und Peer.

Cambronne war lang wie eine Bohnenstange; über seine Raubvogelnase und die eine seiner hageren Wangen lief eine purpurrote Narbe – vielleicht die Wunde, die er bei Waterloo empfangen hatte, vielleicht eine Erinnerung an Austerlitz oder Jena oder eine andere von den vielen Schlachten, durch die das französische Heer ganze Nationen zu Boden geschlagen hatte. Er trug eine blaue, reich mit Gold bestickte Uniform mit dem roten Moiréband der Ehrenlegion und einem riesigen Ordensstern auf der linken Brust.

»Ich bin hocherfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Sir«, sagte Hornblower in seinem besten Französisch.

»Ihre Freude über unsere Begegnung kann nicht größer sein als die meine, Mylord«, antwortete ihm Cambronne. Er hatte kalte, graugrüne, unablässig zwinkernde Augen, seine Oberlippe zierte ein grauer Katerschnurrbart.

»Madame la Baronne de Vautour«, stelle Sharpe vor, »Monsieur le Baron de Vautour, Generalkonsul Seiner Allerchristlichsten Majestät.«

Hornblower verbeugte sich und versicherte wieder, daß er hocherfreut sei. Seine Allerchristlichste Majestät war Ludwig XVIII. von Frankreich. Er hatte sich kurzerhand einen päpstlichen Titel zugelegt, der seinem Haus Jahrhunderte zuvor verliehen worden war.

»Der Graf liebt boshafte Scherze«, bemerkte Vautour und zeigte dabei auf Cambronnes Ordensstern, »er trägt den Großen Adler, der ihm unter der letzten Regierung verliehen wurde, obwohl der ›Grand Cordon‹ als Ersatz dafür eingeführt wurde, was unser Gastgeber sehr richtig zum Ausdruck brachte.«

Vautour wies dabei auf seinen eigenen, wesentlich bescheideneren Stern. Der Orden Cambronnes zeigte einen gewaltigen goldenen Adler, das Wappentier des gestürzten französischen Kaisertums.

»Ich habe mir diesen Adler auf dem Feld der Ehre verdient«, sagte Cambronne bissig.

»Don Alphonso de Versage«, sagte Sharpe, »Generalkonsul Seiner Allerkatholischsten Majestät.«

Das war also der Vertreter Spaniens. Es wäre vielleicht von Nutzen gewesen, ein paar Worte über die bevorstehende Abtretung Floridas mit ihm zu wechseln, aber Hornblower hatte noch kaum Zeit gefunden, die von der Etikette vorgeschriebenen Höflichkeitsfloskeln mit ihm auszutauschen, als ihm schon die nächsten Gäste vorgestellt wurden. So verging eine ganze Weile, bis Hornblower endlich eine Atempause fand und einen Blick auf die prächtige Szene werfen konnte, die sich um ihn her im warmen Licht der vielen Kerzen entrollte. Überall sah man bunte Uniformen und Röcke aus feinstem Tuch und dazu die nackten Arme und Schultern juwelengeschmückter Damen in ihren kostbaren bunten Abendkleidern. Mitten durch dieses Gedränge bewegten sich gewandt und unauffällig die beiden Sharpes, um die Gäste nach Rang und Würden zu ordnen. Nach der Ankunft des Gouverneurs und seiner Gattin wurde feierlich verkündet, daß das Dinner serviert sei.

Der Speisesaal war mindestens ebenso groß wie der Salon, die Tafel mit ihren zweiunddreißig Gedecken fand bequem darin Platz und ließ ringsum noch so viel Raum, daß sich die zahlreiche Dienerschaft frei bewegen konnte. Die Beleuchtung war hier etwas gedämpfter als im Salon, aber das flackernde Licht der Kerzen spiegelte sich eindrucksvoll in dem schweren Silber, das in Mengen die lange Tafel schmückte. Hornblower saß zwischen der Gattin des Gouverneurs und Mrs. Sharpe und ermahnte sich, ja gut bei der Sache zu sein und vor allem auf seine Tischsitten zu achten. Daß er seine Gedanken beisammenhielt, war schon deshalb so wichtig, weil er nach der einen Seite auf französisch, nach der anderen auf englisch zu konversieren hatte. Angesichts dieser Anforderungen an seinen klaren Kopf warf er einen etwas unsicheren Blick auf die sechs verschiedenen Weingläser, die vor jedem Gedeck aufgebaut waren, und deren erstes soeben mit Sherry gefüllt wurde. Drüben saß Cambronne zwischen zwei hübschen Mädchen und machte offenbar beiden mächtig den Hof. Es sah nicht so aus, als ob ihn irgendeine Sorge bedrückte, und wenn er sich wirklich mit dem Gedanken trug, einen Freibeuterzug zu unternehmen, dann lag ihm sein Plan gewiß nicht schwer auf der Seele.

Ein dampfender Teller dicker Schildkrötensuppe mit grünlichen Fettstückchen darin eröffnete die Speisenfolge. Das Dinner wurde nach europäischer Festlandsmanier serviert, die seit Waterloo auch in England immer mehr Anhänger fand. Da gab es kein Durcheinander von Schüsseln und Platten, die einfach auf den Tisch gesetzt wurden, damit sich die Gäste selbst daraus bedienten. Er löffelte vorsichtig seine heiße Suppe und bemühte sich zugleich um ein leichtes, unverbindliches Geplauder mit seinen beiden Damen. Gang folgte auf Gang, und er sah sich in dem heißen Raum nur zu bald vor die knifflige Frage gestellt, welche von zwei verschiedenen Verhaltensweisen weniger unfein war: Den Schweiß mit dem Taschentuch abzutrocknen oder ihn unangefochten und für alle sichtbar über Stirn und Wangen herunterperlen zu lassen. Da ihm das letztere bald zu lästig wurde, entschied er sich am Ende doch für den verstohlenen Gebrauch seines Taschentuches. Jetzt blickte Sharpe unmerklich nickend zu ihm herüber. Das hieß, daß er sich erheben und seine wirren Gedanken ordnen mußte, während der Lärm der Unterhaltung langsam verebbte. Er hob sein Glas.

»Ich gedenke des Präsidenten der Vereinigten Staaten«, begann er und wäre um ein Haar gedankenlos fortgefahren: ›Möge er lange und segensreich regieren‹, aber er fing sich im letzten Augenblick mit einem sichtbaren Ruck und sagte statt dessen: »Möge sich die große Nation, deren Präsident er ist, einer langen, ungetrübten Blüte erfreuen und immerdar jene Freundschaft aller anderen Nationen genießen, die in unserer heutigen Zusammenkunft ihren Ausdruck findet.«

Der Trinkspruch fand allgemeinen Beifall, niemand verlor ein Wort darüber, daß auf dem halben Kontinent Spanier und Hispano-Amerikaner einander haßerfüllt nach dem Leben trachteten. Hornblower setzte sich und trocknete abermals den Schweiß von der Stirn. Jetzt erhob sich Cambronne:

»Es lebe Seine Britische Majestät Georg IV., König von Großbritannien und Irland!«

Alles nippte an den Gläsern, und dann war Hornblower erneut an der Reihe, wie ihm Sharpes Blick eindeutig verriet. Er erhob sich mit dem Glas in der Hand und begann eine lange Litanei herunterzubeten:

»Es lebe Seine Allerchristlichste Majestät, Seine Allerkatholischste Majestät und Seine Allergläubigste Majestät!« Das betraf die Könige von Frankreich, Spanien und Portugal. »Es lebe Seine Majestät der König der Niederlande …«

Er hätte sich ums Sterben nicht daran erinnern können, wer als nächster an der Reihe war, aber Gerard erhaschte seinen verzweifelten Blick und stieß unmißverständlich mit dem Daumen nach oben.

»… Seine Majestät der König von Schweden« – Hornblower mußte schlucken – »und Seine Majestät der König von Preußen.«

Gerards befriedigtes Nicken sagte ihm, daß er nun alle vertretenen Nationen erwähnt hatte, also brauchte er seinem konfusen Kopf nur noch einen passenden Schlußsatz abzuringen:

»Möge Ihren Majestäten eine lange ruhm- und ehrenvolle Regierung beschieden sein!«

Gott sei Dank, das war überstanden, er durfte sich wieder setzen. Aber schon war der Gouverneur als nächster auf den Beinen und begann in wohlgesetzten rhetorischen Wendungen zu sprechen. Hornblower war in seinem benebelten Zustand eben noch in der Lage zu erfassen, daß jetzt auf sein eigenes Wohl getrunken wurde. Er bemühte sich zuzuhören. Er spürte, wie ihn von allen Seiten gespannte Blicke trafen, als der Gouverneur auf die Verteidigung der Stadt New Orleans gegen jene ›irregeleiteten Horden‹ anspielte, die vergeblich versucht hätten, sich ihrer zu bemächtigen. Möglich, daß sich diese Anspielung nicht vermeiden ließ, obwohl seit jener Schlacht schon über sechs Jahre ins Land gegangen waren. Hornblower nahm jedenfalls die bösen Worte gelassen hin und zwang sich sogar zu einem dünnen Lächeln. Endlich kam der Gouverneur zum Schluß seiner Rede.

»Ich trinke auf Seine Lordschaft Admiral Hornblower und mit ihm auf die ganze Britische Marine.«

Als das Beifallsgemurmel der Tafelrunde langsam erstarb, stemmte sich Hornblower abermals hoch.

»Ich danke Ihnen für diese unerwartete Ehrung«, begann er und suchte verlegen schluckend nach einer passenden Fortsetzung. »Daß Sie meinen Namen in Verbindung mit dem jener ruhmreichen Marine nannten, in deren Dienst zu stehen ich so lange Jahre die Ehre hatte, verpflichtet mich zu ganz besonderem Dank.«

Als er sich wieder gesetzt hatte, erhoben sich sämtliche Damen, und er mußte von neuem stehen, bis sie sich zurückgezogen hatten. Die ausgezeichnet geschulten Diener hatten die Tafel im Nu abgeräumt, die Herren rückten an einem Ende des Tisches zusammen und reichten die Kristallkaraffe von Hand zu Hand. Als die Gläser gefüllt waren, zog Sharpe einen der anwesenden Kaufleute mit einer Frage über die Baumwollernte ins Gespräch. Das war ein unverfängliches Thema, von dem man überdies leicht auf das weit gefährlichere Gebiet der internationalen Lage abschweifen konnte. Kaum waren sie jedoch fünf Minuten im Zuge, als ein Butler herbeigeeilt kam und Sharpe etwas ins Ohr flüsterte, worauf dieser die eben gehörte Neuigkeit sofort an den französischen Generalkonsul weitergab. Vautour erhob sich sogleich mit besorgter Miene von seinem Platz.

»Entschuldigen Sie mich bitte, meine Herren«, sagte er. »Ich bedaure unendlich, daß ich Sie so plötzlich verlassen muß.«

»Wir bedauern gewiß noch mehr, daß wir Ihre Gesellschaft missen müssen, Baron«, sagte Sharpe. »Hoffentlich handelt es sich um nichts Ernstes.«

»Das nehme ich auf keinen Fall an«, sagte Vautour.

»Die Baronin ist etwas indisponiert«, erklärte Sharpe den Anwesenden. »Sicherlich hegen Sie alle gleich mir die Hoffnung, die ich eben zum Ausdruck brachte, daß es sich um eine harmlose Sache handelt, und sicherlich bedauern Sie ebenso wie ich, daß uns dieses Mißgeschick der bezaubernden Gesellschaft des Barons beraubt.«

Alle drückten murmelnd ihr Mitgefühl aus, und Vautour wandte sich an Cambronne:

»Soll ich Ihnen den Wagen zurückschicken, Monsieur le Comte?« fragte er.

Cambronne zupfte an seinem Katerschnurrbart.

»Vielleicht ist es besser, ich schließe mich Ihnen gleich an«, meinte er, »so schwer es mir fällt, diese angenehme Gesellschaft zu verlassen.«

Die beiden Franzosen rüsteten sich unter vielen höflichen Abschiedsworten zum Aufbruch.

»Es war mir eine besondere Freude, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben«, sagte Cambronne zu Hornblower mit einer Verbeugung, die durch seinen zwinkernden Blick etwas von ihrer steifen Förmlichkeit verlor.

»Die persönliche Begegnung mit einem der größten Soldaten des ehemaligen Kaiserreichs ist für mich ein unvergeßliches Erlebnis«, versicherte ihm Hornblower.

Sharpe geleitete die beiden aus dem Saal und drückte ihnen dabei nochmals in überschwenglichen Worten sein Bedauern aus. Als er wiederkam, forderte er die Zurückgebliebenen auf:

»Bitte schenken Sie sich doch ein, meine Herren!«

Hornblower schätzte nichts weniger, als in einem überhitzten, von Feuchtigkeit geschwängerten Raum große Gläser Portwein trinken zu müssen. Obwohl er jetzt endlich Gelegenheit fand, mit dem spanischen Generalkonsul über die Floridafrage zu sprechen, war er darum herzlich froh, als Sharpe den Anwesenden vorschlug, sich wieder zu den Damen zu begeben. In einem Nebenraum, aber so, daß es im Salon noch zu hören war, spielte ein Streichorchester. Glücklicherweise klang das Spiel so gedämpft herüber, daß es Hornblower nicht so auf die Nerven ging, wie das im allgemeinen der Fall war, wenn er Musik hören mußte. Er fand neben einer der beiden hübschen jungen Damen Platz, die bei Tisch zu beiden Seiten Cambronnes gesessen hatten. Auf ihre Fragen mußte er gestehen, daß er an diesem ersten Tag seines Aufenthalts in New Orleans noch so gut wie nichts von der Stadt gesehen hatte. Sein Eingeständnis führte zu einem zwanglosen Gespräch über andere Orte, die er kannte. Zwei Tassen Kaffee, serviert von einem Diener, der im Salon die Runde machte, verschafften ihm wieder einen klaren Kopf, die junge Dame war sichtlich interessiert, sie verstand sich gut aufs Zuhören und nickte voll ehrlicher Anteilnahme, als sie im Lauf der Unterhaltung erfuhr, daß Hornblower seine Frau und seinen zehnjährigen Sohn in England zurückgelassen hatte, um dem Ruf der Pflicht zu folgen.

Die Stunden vergingen, das Fest nahm seinen weiteren Verlauf. Endlich erhoben sich der Gouverneur und seine Gattin und gaben damit das Zeichen zum Aufbruch. Die letzten Minuten, während die Kutschen eine nach der anderen gemeldet wurden, schleppte sich die Unterhaltung müde dahin, aber endlich hatte Sharpe auch die letzten Gäste zum Tor geleitet und kehrte nun in den Salon zurück.

»Ein gelungener Abend«, sagte er. »Eure Lordschaft haben gewiß den gleichen Eindruck gewonnen.« Dann fuhr er, zu seiner Frau gewandt, fort: »Bitte vergiß doch nicht, Grover wegen der Omelette soufflée unser Mißfallen auszusprechen.«

Mrs. Sharpe fand keine Zeit zu einer Antwort, weil der Butler hereingeeilt kam und seinem Herrn abermals eine Nachricht zuflüsterte.

»Ich bitte Eure Lordschaft, mich einen Augenblick zu entschuldigen«, sagte Sharpe. Er machte einen bestürzten Eindruck, hastete in größter Eile davon und überließ es Hornblower und Gerard, der Hausfrau in wohlgesetzten Worten für den schönen Abend zu danken.

»Cambronne ist uns durch die Lappen gegangen!« rief Sharpe, als er mit raschen, watschelnden Schritten wieder zurückkam. »Die Daring ist vor drei Stunden ausgelaufen! Cambronne muß von hier aus unmittelbar an Bord gegangen sein.«

Zu seiner Frau gewandt fragte er: »War denn die Baronin wirklich krank?«

»Sie schien sich jedenfalls nicht wohl zu fühlen«, gab Mrs. Sharpe zur Antwort.

»Das Ganze war nur Theater«, sagte Sharpe, »sie spielte dir etwas vor. Cambronne hatte die Vautours nur dazu angestiftet, um sich einen unauffälligen Abgang zu verschaffen.«

»Und was wird er Ihrer Meinung nach unternehmen?« fragte Hornblower.

»Weiß der Himmel. Ich nehme an, daß ihn die unerwartete Ankunft eines englischen Kriegsschiffs aus der Fassung brachte. Wenn er sich daraufhin heimlich davonmachte, so heißt das doch, daß er nichts Gutes im Sinn hat. Wo wird er seine Kaiserliche Garde an Bord nehmen? In Santo Domingo? – In Cartagena?«

»Ich will auf jeden Fall hinter ihm her«, sagte Hornblower und stand im nächsten Augenblick auf den Beinen.

»Sie werden ihn nicht so leicht einholen«, meinte Sharpe. Seine Erregung verriet sich darin, daß er statt des förmlichen ›Eure Lordschaft‹ schlicht und einfach ›Sie‹ sagte. »Er hat zwei Schlepper genommen, die Lightning und die Star, und bei der guten Befeuerung des Stroms mit den neuen Leuchttürmen könnte ihn nicht einmal ein galoppierendes Pferd einholen, ehe er die Mündung erreicht. Bei Tagesanbruch ist er schon ein ganzes Stück draußen in See. Ich weiß ja nicht einmal, ob ich heute nacht noch einen Schlepper für Sie auftreibe, Mylord.«

»Ich will dennoch sofort die Verfolgung aufnehmen«, sagte Hornblower.

»Ich habe den Wagen vorfahren lassen, Mylord«, sagte Sharpe. »Verzeih uns, meine Liebe, daß wir dich so formlos verlassen.«

Die drei Männer verneigten sich in aller Eile vor Mrs. Sharpe, der Butler hielt schon ihre Hüte bereit, der Wagen stand vor der Tür, und sie nahmen unverzüglich darin Platz.

»Cambronnes vom Zoll verwahrte Ladung kam bei Dunkelwerden an Bord«, sagte Sharpe. »Einer meiner Leute erwartet mich auf Ihrem Schiff mit seinem Bericht.«

»Das dürfte uns helfen, die richtige Entscheidung zu treffen«, bemerkte Hornblower.

Der Wagen schwankte gefährlich durch die stockdunklen Straßen.

»Darf ich mir einen Hinweis erlauben, Mylord?« fragte Gerard.

»Ja, und der wäre?«

»Was Cambronne auch im Schilde führt, Mylord, Vautour wirkt dabei mit. Und Vautour steht im Dienst der französischen Regierung.«

»Sie haben recht«, stimmte ihm Sharpe nachdenklich bei, »die Bourbonen möchten überall die Hand im Spiele haben und benutzen jede Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. Man möchte fast meinen, wir hätten nicht Boney, sondern sie bei Waterloo geschlagen.«

Das Hufgeklapper hörte sich plötzlich anders an, als der Wagen die Pier erreichte. Sie hielten. Sharpe hatte den Schlag aufgerissen, ehe der Diener vom Bock springen konnte, aber bis die drei Männer herausgeklettert waren, stand er mit dem Hut in der Hand an der Klinke; der Schein der Kutschlaternen fiel auf sein dunkles Negergesicht.

»Warten!« stieß Sharpe kurz heraus.

Sie rannten fast im Laufschritt die Pier entlang, dorthin, wo ihnen der Schimmer einer Lampe die Stelling der Crab verriet. Die zwei Mann der Ankerwache erwiesen ihnen im Dunkel ihre Ehrenbezeigung, als sie eiligen Schrittes an Bord anlangten.

»Mister Harcourt«, rief Hornblower, kaum daß sein Fuß das Deck betreten hatte – für Zeremoniell war jetzt keine Zeit. Auf dem Achterdeck brannte Licht, und Harcourt hielt sich dort auf.

»Hier, Mylord!«

Hornblower eilte geradewegs in die Kajüte. Am Decksbalken hing dort eine brennende Laterne, und Gerard brachte gleich darauf eine zweite herein.

»Was haben Sie mir zu melden, Mister Harcourt?«

»Die Daring ging um fünf Glasen auf der Abendwache in See, Mylord«, sagte Harcourt. »Sie war im Tau von zwei Schleppern.«

»Weiß ich. Was gab es sonst?«

»Der Leichter mit der Ladung kam während der Wache von sechs bis acht Uhr längsseit, kurz nach Dunkelwerden, Mylord.«

Während er sprach, hatte ein kleiner, dunkelhäutiger Mann die Kajüte betreten und hielt sich bescheiden im Hintergrund.

»Und?«

»Dieser Herr, Mylord, den Mr. Sharpe gesandt hatte, achtete mit mir darauf, was alles an Bord kam.«

»Was war es denn?«

»Ich zählte die Hieven, die sie übernahmen, Mylord. Sie hatten Lampen am Kreuzstag aufgehängt, so daß man alles sehen konnte.«

»Schön, weiter!«

Harcourt hatte einen Zettel in der Hand und machte sich daran, abzulesen: »Da waren zunächst fünfundzwanzig Holzkisten, Mylord«, fuhr Harcourt fort und kam damit gerade noch einem ungeduldigen Zwischenruf Hornblowers zuvor. »Ich erkannte diese Kisten sofort wieder, es waren jene, die gewöhnlich zur Verschickung von Gewehren benutzt werden. Jede Kiste faßt vierundzwanzig Stell Handwaffen.«

»Macht zusammen sechshundert Gewehre und Bajonette«, warf Gerard, der Schnellrechner, ein.

»Ganz wie ich erwartet hatte«, bemerkte Sharpe.

»Weiter, was war sonst noch dabei?« fragte Hornblower.

»Dann kamen zwölf große Ballen, Mylord. Sie waren von ovaler Form. Ihnen folgten zwanzig weitere Ballen, die länger und dünner waren.«

»Konnten Sie nicht feststellen …?«

»Wollen Mylord die Meldung des Mannes hören, den ich dazu losgeschickt hatte?«

»Schön, lassen Sie ihn kommen.«

»Kommen Sie, Jones!« rief Harcourt den Niedergang hinauf und wandte sich dann wieder an Hornblower: »Jones ist ein guter Schwimmer, Mylord. Ich habe ihn und einen zweiten Mann mit dem Dingi weggeschickt, und Jones schwamm dann zum Leichter. So, Jones, nun erzählen Sie Seiner Lordschaft, was Sie herausgefunden haben.«

Jones war ein hagerer, alles andere als kräftiger junger Mann, er blinzelte geblendet ins Licht, als er hereinkam, und fühlte sich unter all den vornehmen Herren offenbar recht unbehaglich. Sobald er den Mund auftat, verriet sein Dialekt, daß er aus dem Londoner Stadtviertel Seven Dials stammte.

»Das in den großen Ballen waren alles Uniformen, Sir.«

»Woher wissen Sie das?«

»Ich bin an den Leichter herangeschwommen, Sir, und habe über die Seite gelangt. Da habe ich gefühlt, was drin war.«

»Hat Sie jemand gesehen?« Die Frage kam von Sharpe.

»Nein, Sir, kein Mensch hat mich gesehen. Sie waren alle dabei und hievten die Kisten über. Das in den Ballen waren, wie gesagt, Uniformen. Die Knöpfe waren durch den Rupfen gut zu fühlen. Keine flachen Knöpfe, Sir, so wie die Ihren, Sir. Sie waren kugelrund, Sir, ganze Reihen davon auf jedem Rock. Mir war, als ob ich auch Stickereien fühlen könnte, kann sein, daß es goldene Litzen waren, Sir. Das waren ganz bestimmt Uniformen, Sir, da gibt es für mich keinen Zweifel.«

In diesem Augenblick kam der Dunkelhäutige ein paar Schritte näher. Er trug ein aufgeweichtes schwarzes Etwas in der Hand, das man auf den ersten Blick für eine ertrunkene Katze halten konnte. Jones deutete auf dieses Ding und fuhr dann fort:

»Ich konnte um die Welt nicht herauskriegen, was in den anderen Ballen war, ich meine in den langen, Sir. Da holte ich mein Messer heraus …«

»Und dabei hat Sie bestimmt niemand gesehen?«

»Nein, mich hat bestimmt keiner gesehen, Sir. Ich hole, wie gesagt, mein Messer heraus und trenne an einem Ende die Naht auf. Wenn sie das sehen, Sir, dann denken sie bestimmt, daß es auf dem Transport passiert sein muß. Ich lange mir das oberste Stück aus dem Sack heraus und schwimme damit wieder zu unserem Dingi zurück. Hier ist das Ding, Sir.«

Der Dunkelhäutige hielt es so, daß es alle sehen konnten, aber Hornblower nahm ihm das vollgesogene, schwarze, haarige Etwas sogleich wißbegierig aus der Hand. Als er es in den Fingern drehte, fühlte er unter den Haaren Metall.

»Ein Adler, Sir«, bemerkte Jones.

Richtig, da war eine Messingkette und darüber ein großes Abzeichen, ebenfalls aus Messing, das gleiche wie es am Abend Cambronne an der Brust trug. Was er hier in der Hand hielt, war eine richtige Bärenfellmütze der Kaiserlichen Garde, durchnäßt zwar von dem eben überstandenen Bad, aber in der vollen Pracht ihrer messingenen Zierate.

»Solche Mützen trug doch die französische Garde, nicht wahr, Mylord«, fragte Gerard.

»Ja«, sagte Hornblower.

Er hatte oft genug Drucke gesehen, die den letzten Widerstand der Garde bei Waterloo darstellten. Außerdem sah man in letzter Zeit auch bei der britischen Garde Bärenfellmützen, die dieser, die er in den Händen hielt, ganz ähnlich sahen. Sie waren ihr dafür verliehen worden, daß sie auf dem Höhepunkt der Schlacht die Kaiserliche Garde in die Flucht geschlagen hatte.

»Damit hätten wir eigentlich alles erfahren, was wir wissen müssen«, sagte Sharpe.

»Ich muß ihm unbedingt nach«, stieß Hornblower hervor.

»Mr. Harcourt! Alle Mann auf, klar zum Manöver!«

»Aye aye, Mylord.« Nach dieser automatischen Antwort auf Hornblowers Befehl tat Harcourt noch einmal den Mund auf, um etwas zu sagen, brachte aber keinen Laut hervor.

»Ach richtig«, erinnerte sich Hornblower und fühlte zugleich, wie sich der bittere Kelch seines Elends bis zum Rande füllte, »ich habe Ihnen ja gesagt, ich brauche die Besatzung nicht vor dem Morgen.«

»Jawohl, Mylord. Aber die Leute werden nicht weit sein. Ich schicke die Wache am Hafen entlang und lasse sie suchen. In einer Stunde habe ich sie alle an Bord.«

»Danke, Mister Harcourt, tun Sie, was Sie können. Mister Sharpe, wir müssen uns bis zur Paß schleppen lassen. Wollen Sie bitte veranlassen, daß wir so bald wie möglich einen Schlepper bekommen.«

Sharpe warf einen fragenden Blick auf den dunkelhäutigen Mann, der die Bärenfellmütze gebracht hatte.

»Ich bezweifle sehr, ob vor der Mittagszeit einer aufzutreiben ist«, meinte der Dunkelhäutige. »Die Daring nahm gleich zwei – und ich weiß jetzt auch warum. Die Präsident Madison liegt in der Werft. Die Toueur ist mit Binnenschiffen stromauf nach Baton Rouge unterwegs. Die Ecrevisse, die dieses Schiff heraufgebracht hat, ist am Nachmittag wieder stromab gefahren. Wenn ich mich nicht irre, ist die Temeraire von der Mündung hierher unterwegs. Vielleicht bringen wir sie dazu, daß sie gleich nach ihrer Ankunft wieder kehrtmacht. Andere als diese Schlepper gibt es nicht.«

»Erst um die Mittagszeit«, sagte Hornblower, »das bedeutet dreizehn Stunden Vorsprung. Die Daring ist schon in See, wenn wir hier endlich loswerfen können.«

»Dabei ist sie auch noch eines der schnellsten Schiffe, die je gebaut wurden«, sagte Sharpe. »Als sie während des Krieges von der Tenedos gejagt wurde, lief sie nach dem Log fünfzehn Meilen.«

»Wie heißt der mexikanische Hafen, wo sie die Soldaten an Bord nehmen soll?«

»Corpus Christi, ein kleines Nest an einer Lagune, Mylord. Fünfhundert Meilen und raumer Wind.«

Hornblower malte sich aus, wie die Daring mit ihren herrlichen Linien und ihrer gewaltigen Segelfläche vor dem Nordostpassat nur so dahinflog. Die kleine Crab, in deren Kajüte er stand, war nicht für schnelle Überseereisen bestimmt. Sie war klein und handig gebaut und getakelt, um bei ihren polizeilichen Aufgaben im Westindischen Archipel jeden unbekannten Schlupfwinkel sicher befahren zu können. Auf der raumen Strecke nach Corpus Christi gewann also die Daring bestimmt noch mehrere Stunden, vielleicht sogar einen Tag und mehr zusätzlich zu den zwölf Stunden Vorsprung, deren sie sich ohnehin schon erfreute. Wie lange konnte es schon dauern, fünfhundert disziplinierte Soldaten, sei es an der Pier, sei es mit Leichtern, an Bord zu nehmen? Und dann ging sie natürlich gleich wieder in See. Aber wohin? Hornblower schwirrte der Kopf, wenn er sich die unvorstellbar verworrene politische Lage in all den Ländern vor Augen führte, die von Corpus Christi aus leicht zu erreichen waren. Erriet er, was Cambronne im Schild führte, dann bestand immerhin die Möglichkeit, die Daring vor ihrer Ankunft am eigentlichen Gefahrenpunkt abzufangen, begnügte er sich dagegen damit, sie nach Corpus Christi zu verfolgen, dann langte er mit aller Bestimmtheit erst dort an, wenn sie samt ihren Soldaten längst wieder ausgelaufen und in der spurlosen Weite der See verschwunden war, um wer weiß wo wiederaufzutauchen und Unheil anzuzetteln.

»Die Daring ist ein amerikanisches Schiff, Mylord«, sagte Sharpe und machte Hornblower damit das Herz noch schwerer, als es ohnedies schon war.

Das war nämlich ein wichtiger, ein sehr wichtiger Umstand. Die Daring segelte dem Augenschein nach in durchaus rechtmäßigem Auftrag und führte das Sternenbanner als Flagge. Hornblower konnte sich keinen Grund oder Vorwand denken, der ihn berechtigt hätte, sie zur Untersuchung in einen Hafen zu beordern. Abgesehen davon hatte man ihn in England mit besonderem Nachdruck darüber belehrt, wie die amerikanische Flagge zu behandeln sei. Erst neun Jahre zuvor hatte Amerika wegen des Verhaltens der Royal Navy gegen amerikanische Kauffahrer der größten Seemacht der Welt tollkühn den Krieg erklärt.

»Die Daring ist schwer bewaffnet und hat eine Unzahl Menschen an Bord, Mylord«, sagte Gerard.