7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

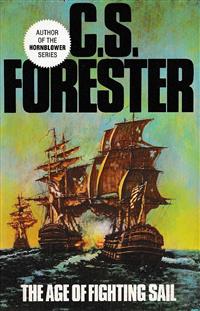

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Hornblower

- Sprache: Deutsch

Der Klassiker unter den Seefahrerepen: Horatio Hornblowers siebtes Abenteuer. Hornblower ist in die Hände der Franzosen geraten, die ihn schwer bewacht nach Paris bringen wollen, wo ihm der Tod durch die Salven der napoleonischen Garden droht. Doch zuvor gelingt ihm die Flucht, auf der er sich zur englischen Flotte durchzuschlagen versucht. Doch der Weg in die Freiheit ist gespickt mit Gefahren. Der siebte Band der berühmten Romanserie um Horatio Hornblower, einem Meilenstein der maritimen Literatur, ist ein großes Seeabenteuer und ein Lesevergnügen, das bereits Generationen von Lesern begeistert hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Cecil Scott Forester

Unter wehender Flagge

Horatio Hornblower Band 7

Über dieses Buch

Nach seiner Gefangennahme wird Hornblower unter schwerer Bewachung nach Paris gebracht, wo ihm der Tod durch Erschießung droht. Doch während der langen Reise quer durch Frankreich gelingt es ihm zu fliehen und bei einem royalistischen Landedelmann Unterschlupf zu finden. Dort trifft er die schöne Marie de Gracey, die sein Herz im Sturm erobert. Aber Hornblower weiß, wo seine Pflicht liegt. Er setzt seine abenteuerliche Flucht fort und gelangt nach schweren Strapazen mit seinen Getreuen wieder zur englischen Flotte. Heimgekehrt wird er von seinen Landsleuten als Held gefeiert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Cecil Scott Forester wurde 1899 in Kairo als Sohn eines ägyptischen Regierungsbeamten geboren. Schon bald schickte ihn der Vater ins weit entfernte England, wo er neben dem Medizinstudium zunehmend Gedichte verfasste, bis er der Medizin schließlich den Rücken wandte, um sich ausschließlich der Literatur zu widmen. Mit dem Zyklus seiner Seeabenteuerromane um Horatio Hornblower schuf Forester ein unvergängliches Epos, das ihm Weltruhm einbrachte und ihn bis heute zu einem der großen Erzähler des 20. Jahrhunderts macht. Während des Zweiten Weltkrieges ging Forester nach Hollywood, wo er 1966 starb.

Die Gesamtserie um Horatio Hornblower:1 ›Fähnrich Hornblower‹2 ›Leutnant Hornblower‹3 ›Hornblower auf der Hotspur‹4 ›Kommandant Hornblower‹5 ›Der Kapitän‹6 ›An Spaniens Küsten‹7 ›Unter wehender Flagge‹8 ›Der Kommodore‹9 ›Lord Hornblower‹10 ›Hornblower in Westindien‹11 ›Zapfenstreich‹

Impressum

Coverabbildung: Derek G. M. Gardner

Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel ›Flying Colours‹ im Verlag Michael Joseph Ltd., London

›Flying Colours‹ © 1978 by Dorothy Forester

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© Wolfgang Krüger Verlag GmbH, Hamburg 1967

Alle deutschsprachigen Rechte:

S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Veröffentlicht als E-Book 2012.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402694-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1 DER SCHRECKEN DES MITTELMEERES

2 DIE SCHLACHT BEI ROSAS

3 PER KUTSCHE NACH PARIS

4 UNTER STRENGER BEWACHUNG

5 SORGE UM BUSH

6 GEFAHRVOLLE FLUCHT

7 CHÂTEAU DE GRACEY

8 FRANZÖSISCHE GASTFREUNDSCHAFT

9 UNRAST UND LIEBESGLÜCK

10 DIE RUHE ENDET

11 DER FLUCHT ZWEITER TEIL

12 DEM MEER ENTGEGEN

13 DIE ZOLLBEAMTEN

14 HORNBLOWER ALS KANONIER

15 GESCHAFFT

16 DER BERICHT

17 TRAUER UM MARIA

18 FREISPRUCH UND ORDENSBAND

19 UNBESCHWERTE ZUKUNFT

Karten

ERKLÄRUNG SEEMÄNNISCHER AUSDRÜCKE

VORBEMERKUNG

RANGFOLGE ZUR ZEIT HORNBLOWERS

DIENSTSTELLUNGEN

1DER SCHRECKEN DES MITTELMEERES

Kapitän Horatio Hornblower wanderte auf einem Abschnitt der Wälle von Rosas hin und her, an dessen Grenzen je ein Posten mit geladenem Gewehr stand. Der Kommandant hatte ihm gestattet, sich hier Bewegung zu machen. Über ihm leuchtete die strahlende Herbstsonne des Mittelmeeres vom blauen Himmel und schien auf das blaue Wasser der Bucht von Rosas, deren Ränder dort weiß gesäumt waren, wo sich die schwache Brandung an der Küste aus goldenem Sand und graugrünen Klippen brach. Dunkel gegen die Sonne flatterte die französische Trikolore über Hornblowers Kopf. Sie verkündete der Welt, daß sich Rosas in den Händen der Franzosen befand und daß Kapitän Hornblower ein Gefangener war. Keine halbe Seemeile von ihm entfernt lag das entmastete Wrack seines Schiffes Sutherland. Man hatte es auflaufen lassen, damit es nicht in tieferem Wasser versank. Dahinter lagen die vier Linienschiffe, die er bekämpft hatte, vor Anker. Hornblower kniff die Augen zusammen. Obwohl er es ein wenig bedauerte, nicht mehr sein Teleskop zu besitzen, erkannte er doch selbst auf diese Entfernung, daß jene Schiffe nicht klar waren, in See zu gehen, und es vermutlich auch in absehbarer Zeit nicht sein würden. Sogar an Bord jenes Zweideckers, der mit einigermaßen intakter Takelage entkommen war, mußten alle zwei Stunden die Pumpen in Gang gesetzt werden, um ihn vor dem Wegsacken zu bewahren. Man hatte es vor allem noch nicht fertiggebracht, den andern drei Schiffen die Masten zu ersetzen, die sie im Gefecht eingebüßt hatten. Die Franzosen waren hundsmiserable Seeleute, wie das nach siebzehn Jahren fortgesetzter Niederlagen und nach sechs Jahren der Blockade kaum anders zu erwarten war.

In ihrer französischen Art waren sie alle äußerst liebenswürdig gegen ihn gewesen. Sie hatten in überschwenglicher Weise seine ›ruhmreiche Verteidigung‹ und die ›kühne Entschlußkraft‹ gepriesen, die er bewies, als er sich allein mit seinem Schiff zwischen die vier Gegner und deren Zufluchtsort Rosas warf. Sie hatten ihre lebhafteste Genugtuung über die Tatsache geäußert, daß er wie durch ein Wunder unverletzt aus einem Kampf hervorgegangen war, in dem zwei Drittel seiner Besatzung gefallen oder verwundet worden waren. Dessenungeachtet aber hatten sie in einer Weise geplündert, die die Truppen des Kaiserreiches in ganz Europa verhaßt gemacht hatte. Selbst die Taschen der Verwundeten, die in stöhnenden Gruppen auf den Decks der Sutherland umhergelegen hatten, wurden nicht verschont. Bei der ersten Begegnung mit Hornblower hatte der Admiral seinem Erstaunen darüber Ausdruck gegeben, daß der englische Kommandant nicht den Degen trug, den er ihm seines tapferen Verhaltens wegen hatte zurückgeben lassen. Als Hornblower daraufhin erklärte, die Waffe niemals wiedergesehen zu haben, wurde eine Untersuchung angeordnet, die zwar den weggeworfenen Degen in irgendeinem Winkel des Flaggschiffes zutage förderte, doch war er inzwischen sämtlicher goldenen Beschläge von Griff, Korb und Scheide beraubt worden. Nur die auf der Klinge eingravierte ruhmreiche Inschrift kennzeichnete ihn noch als Ehrengabe. Der französische Admiral hatte indessen nur gelacht. Nicht im Traume fiel es ihm ein, nach dem Dieb fahnden zu lassen. So baumelte denn das Geschenk der ›Vaterländischen Vereinigung‹ ohne den Schmuck des Goldes, des Elfenbeins und der kleinen Perlen an Hornblowers Seite. Nackt ragte die Klinge aus der verstümmelten Scheide hervor.

Die französischen Soldaten, die in Scharen über das eroberte Schiff hergefallen waren, hatten selbst alle Messingbeschläge gestohlen; und die wenig appetitanregenden Vorräte wurden von ihnen mit einer Gier verschlungen, die erkennen ließ, in welch unzulänglicher Weise die Männer verpflegt wurden, die für das Kaiserreich ihre Haut zu Markte trugen, aber nur einige hatten sich bis zur Bewußtlosigkeit am Rum berauscht. In einem ähnlichen Falle – den die englischen Offiziere allerdings von vornherein verhindert hätten – würden britische Seeleute so hemmungslos getrunken haben, bis neun Zehntel von ihnen umgefallen wären oder eine wüste Rauferei begonnen hätten. Die französischen Offiziere hatten es in der üblichen Weise den Gefangenen freigestellt, in den Dienst Napoleons zu treten, wobei jedem gute Behandlung und regelmäßige Bezahlung zugesichert wurde, der sich entweder für die Flotte oder für die Armee anwerben ließ. Hornblower war stolz darauf, daß niemand solcher Versuchung erlegen war.

Infolgedessen langweilten sich nun die wenigen Unverwundeten drinnen in einem leeren Magazin des Forts, in das man sie unter strenger Bewachung eingesperrt hatte. Sie mußten auf Tabak, Rum und frische Luft verzichten, drei Dinge, die für die meisten von ihnen den Unterschied zwischen Himmel und Hölle darstellten. Die Verwundeten aber – jene einhundertfünfundvierzig Verwundeten – faulten in einer dumpfigen Kasematte, in der Fieber und Wundbrand bald mit ihnen aufräumen würden. Den folgerichtig denkenden Franzosen wäre es als Unfug erschienen, hätte man irgendwelche Mittel für die Pflege der Verwundeten verwendet, die, falls sie genesen wären, nur eine unerträgliche Belastung dargestellt haben würden. Überdies litt die katalanische Armee derartig Mangel, daß man selbst für die eigenen Kranken wenig zu tun vermochte.

Ein leichtes Stöhnen drängte sich über Hornblowers Lippen, während er auf dem Wall hin- und herschritt. Ihm stand eine eigene Kammer zur Verfügung, ein Bursche, frische Luft und Sonnenschein, während die armen Teufel, deren Vorgesetzter er war, alle Schrecken der Gefangenschaft auskosten mußten. Selbst die drei, vier anderen unverwundeten Offiziere hatte man ins Stadtgefängnis gesteckt. Gewiß, er ahnte, daß ihm ein besonderes Schicksal vorbehalten war. Während jener ruhmreichen Tage, als er als Kommandant der Sutherland, ohne es zu wissen, den Beinamen ›Der Schrecken des Mittelmeeres‹ erworben hatte, war ihm die Wegnahme der Batterie von Llanza dadurch gelungen, daß er das Schiff unter französischer Flagge bis dicht unter Land gebracht hatte. Das war eine erlaubte Kriegslist, für die man unzählige geschichtliche Beispiele anführen konnte, aber offenbar bezeichneten die Franzosen sein Verhalten als Bruch der Kriegsgesetze. Bei nächster Gelegenheit würde man ihn daher nach Frankreich oder nach Barcelona schaffen, um ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen. Es sah Bonaparte durchaus ähnlich, ihn erschießen zu lassen; teils um seinem Zorn Luft zu machen, teils um Europa wieder einmal in überzeugender Weise die britische Hinterhältigkeit und Verworfenheit vor Augen zu führen. Während der letzten Tage glaubte Hornblower in den Blicken seiner Bewacher eine Bestätigung seines Argwohns entdeckt zu haben.

Die Nachricht von der Wegnahme der Sutherland hatte inzwischen Paris erreicht, und die Zeit genügte, um die entsprechenden Befehle des Kaisers nach Rosas gelangen zu lassen. Sicherlich hatte der Moniteur Universel ein großes Triumphgeschrei angestimmt und dem ganzen Festlande erklärt, daß der Verlust des Linienschiffes den nahe bevorstehhenden Zusammenbruch des neuen Karthago ankündige. Binnen einiger Wochen würde wahrscheinlich eine weitere Veröffentlichung des Inhalts erscheinen, daß ein verräterischer Diener des perfiden Albion seinen wohlverdienten Lohn zwischen den Wällen von Vincennes oder des Forts Montjuich gefunden habe.

Hornblower räusperte sich nervös. Er hatte angenommen, daß er sich fürchten würde, und nun wunderte er sich darüber, daß dies nicht der Fall war. Der Gedanke an solch ein jähes und unvermeidliches Ende beunruhigte ihn weniger als die unklaren Vorstellungen, die sich ihm aufdrängten, wenn er auf seinem Achterdeck stehend ins Gefecht segelte. Ja, er konnte diesen Ausgang sogar begrüßen, denn nun stand ihm das Ende aller seiner Kümmernisse bevor, der Sorgen um seine Frau Maria, die ihrer Niederkunft entgegensah, und der selbstquälerischen Sehnsucht nach Lady Barbara, die seinen Admiral geheiratet hatte. In den Augen Englands würde er als Märtyrer betrachtet werden, dessen Witwe eine Pension verdiente. Ein ehrenvolles Ende würde es sein, das besonders einem Mann wie Hornblower willkommen sein mußte, dessen Zweifel an der eigenen Fähigkeit ihn stets die Schande beruflichen Versagens fürchten ließ.

Und auch die Gefangenschaft als solche fände damit ihr Ende. Schon früher einmal hatte Hornblower zwei nervenzerreißende Jahre als Gefangener in Ferrol zugebracht. Mit der Zeit allerdings hatte er das Elend jenes Zustandes vergessen, doch wurde die Erinnerung infolge der jüngsten Ereignisse wieder lebendig. In jenen Tagen waren ihm die Freiheit des eigenen Achterdecks, die schönste Freiheit der Welt – Kommandant eines Kriegsschiffes zu sein – versagt geblieben. Auch jetzt empfand er es als Qual, Gefangener zu sein, obwohl man ihm gestattete, den Himmel und das Meer zu sehen. Einem hinter Gitterstäben verbannten Löwen muß ähnlich zumute sein, wie es damals dem Kapitän Horatio Hornblower war. Er fühlte sich plötzlich krank infolge der ihm aufgezwungenen Haft. Er ballte die Fäuste und bedurfte starker Willenskraft, sie nicht in einer Geste der Verzweiflung emporzustrecken.

Sich innerlich seiner kindischen Schwäche wegen verhöhnend riß er sich wieder zusammen. Um sich abzulenken, sah er auf das blaue Meer hinaus, das er so sehr liebte, er sah die Reihen der schwarzen Kormorane, die sich wie Scherenschnitte von der grauen Klippe abhoben, und die Möwen, die unter dem blauen Himmel schwebten. Fünf Seemeilen vom Lande entfernt gewahrte er die Marssegel Seiner Majestät Fregatte Cassandra, die unermüdlich jene unter den Kanonen von Rosas liegenden vier französischen Schiffe bewachte, und jenseits von ihr waren die Royals der Pluto und der Caligula zu erkennen. Der Geschwaderschef erwartete das Eintreffen anderer Einheiten der Mittelmeerflotte, um dann mit diesen zusammen das französische Geschwader zu vernichten. Die Pluto führte die Flagge des Admirals Leighton im Topp, des unwürdigen Gatten der von Hornblower geliebten Lady Barbara, aber der Gefangene schüttelte den Gedanken daran ab. Er durfte sich darauf verlassen, daß die Briten seine Niederlage rächen würden. Martin, der das Blockadegeschwader von Toulon befehligende Vizeadmiral, würde schon dafür sorgen, daß Leighton den Angriff richtig durchführte, mochten die Batterien von Rosas auch keineswegs zu verachten sein.

Prüfend ließ Hornblower den Blick über die wuchtigen Vierundzwanzigpfünder gleiten, die die Mauer säumten. Die Flügelbastionen waren sogar mit Zweiundvierzigpfündern bestückt, ganz gewaltigen Geschützen. Er beugte sich über die Brüstung und blickte hinunter. Senkrecht fiel die Festungsmauer zu der etwa sieben Meter tiefer gelegenen Grabensohle ab. Die sehr starken Palisaden, die sich dort unten entlangzogen, konnten von einem Belagerer erst dann zerstört werden, wenn es gelungen war, eine Sappe bis zum anderen Rand des Grabens vorzutreiben. Gegen einen Handstreich war die Zitadelle von Rosas gefeit. Ständig schritten Patrouillen die Wälle ab. Drüben vor der Contrescarpe sah Hornblower die massiven Tore, deren Fallgitter herabgelassen waren. Dort lag stets eine Hundertschaft bereit, um jeden Überraschungsangriff abzuschlagen, der der Wachsamkeit der zwanzig Mann starken Vorposten entgehen konnte.

Unten im Hof des Werkes exerzierte eine Kompanie. Deutlich drangen die schrillen Kommandoworte bis zu dem Gefangenen herauf. Sie waren italienisch. Bonaparte hatte die Eroberung Kataloniens vorwiegend den fremden Hilfstruppen seines Kaiserreichs, den Italienern, Neapolitanern, Deutschen, Schweizern und Polen anvertraut. Die Uniformen der exerzierenden Truppen sahen so zerlumpt aus wie die Ordnung ihrer Formationen. Selbst die Fetzen, mit denen die Leute bekleidet waren, zeigten kein einheitliches Aussehen. Sie trugen weiße, blaue, graue oder braune Stücke, den Beständen entsprechend, über die die liefernden Depots verfügten. Auch schienen die armen Teufel halb verhungert zu sein. Von der fünf- bis sechstausend Mann starken Garnison waren jene Leute, die Hornblower sah, ungefähr alles, was für den eigentlichen Dienst in Frage kam; alle anderen suchten in der näheren oder weiteren Umgebung der Stadt Lebensmittel aufzutreiben, denn niemals fiel es Bonaparte ein, für die Verpflegung seiner in Feindesland stehenden Truppen zu sorgen, und Löhnung ließ er ihnen auch nur alle ein oder zwei Jahre hinterher zahlen. Erstaunlich war es, daß dieses uneinheitliche Imperium so lange zusammenhielt. Es bewies damit die Unzulänglichkeit der verschiedenen Königreiche, die sich Napoleon entgegengestellt hatten. Am anderen Ende der Iberischen Halbinsel mußte Frankreich eben jetzt alle Kraft einsetzen gegen einen Mann von wirklichen Fähigkeiten und gegen eine disziplinierte Armee. Vom Ausgang dieses Kampfes hing das Schicksal Europas ab. Hornblower war davon überzeugt, daß die von Wellington geführten Rotröcke erfolgreich sein würden, und diese Gewißheit hätte er auch dann gehabt, wenn der Feldherr nicht der Bruder der geliebten Lady Barbara gewesen wäre.

Dann aber zuckte er die Achseln. Selbst Wellington konnte das französische Kaiserreich nicht schnell genug zu Fall bringen, um ihn vor der Erschießung zu bewahren. Überdies war jetzt die Zeit des täglichen Spaziergangs abgelaufen, der nächste Abschnitt seiner eintönigen Tageseinteilung bestand in einem Besuch der in der Kasematte untergebrachten Verwundeten. Dann kamen die im Magazin eingeschlossenen Gefangenen an die Reihe. Die Höflichkeit des Festungskommandanten gestattete ihm zehn Minuten Frist für jeden Besuch, ehe er selbst wieder in seine Zelle gesperrt wurde, in der er traurig den Versuch machte, zum soundsovielten Male das halbe Dutzend Bücher zu lesen, die alles darstellten, was sich in Rosas hatte auftreiben lassen, oder drei Schritte in jeder Richtung auf- und abzugehen, sofern er sich nicht lieber aufs Bett warf, um an Maria und an das Kind zu denken, das im neuen Jahre geboren werden sollte. Qualvoll schweiften seine Gedanken dann immer wieder zu Lady Barbara ab.

2DIE SCHLACHT BEI ROSAS

In der folgenden Nacht schreckte Hornblower jählings aus dem Schlafe auf, ohne sich vorerst darüber klar zu sein, was ihn geweckt hatte. Dann aber, als sich der Lärm wiederholte, begriff er. Der dumpfe Donner einer über ihm abgefeuerten Kanone war es. Klopfenden Herzens sprang er aus dem Bett, und noch ehe er auf seinen Füßen stand, erhob sich ein Höllenspektakel. Oben feuerten die Geschütze, und irgendwo außerhalb der Zitadelle mußte ein heftiger Artilleriekampf stattfinden. Schwacher, von den Wolken zurückzuckender Widerschein des Mündungsfeuers flackerte durch die vergitterten Fenster. Gleich darauf rasselten draußen vor Hornblowers Tür die Trommeln. Hornsignale riefen die Garnison zu den Waffen. Vom gepflasterten Hof hallte das Klappern vieler genagelter Stiefel herauf.

Das mächtige Pulsieren der Artillerie konnte nur eine bestimmte Bedeutung haben. Im Schutze der Dunkelheit war das britische Geschwader in die Bucht eingelaufen, und nun schmetterten die rollenden Breitseiten in die Flanken der vor Anker liegenden Schiffe. Kaum tausend Meter von dem Gefangenen entfernt fand eine Schlacht statt, von der er nichts sehen konnte. Es war zum Verrücktwerden. Er versuchte die Kerze anzuzünden, aber seine bebenden Finger kamen nicht mit Stahl und Schwamm zurecht. Zornig warf er die Zunderbüchse zu Boden. Im Finsteren zog er sich an, und dann donnerten seine Fäuste gegen die Tür. Er wußte, daß der Posten Italiener war, und er sprach nicht Italienisch, während er fließend Spanisch und schlecht Französisch zu sprechen vermochte.

»Offizier! Offizier!« brüllte er, und dann hörte er, wie der Wachtposten nach dem Sergeanten der Wache rief, dessen Schritte sich gleich darauf näherten. Das Hinundherlaufen der alarmierten Soldaten war bereits verstummt.

»Was wünschen Sie?« fragte der Italiener. Hornblower erriet es jedenfalls, obwohl er die Worte nicht verstand.

»Offizier! Offizier!« tobte er, gegen die schwere Tür polternd. Noch immer erbebte die Luft von dem rollenden Artilleriefeuer. Endlich drehte sich der Schlüssel im Schloß. Die Tür flog auf, und er blinzelte in das Licht einer Fackel. Zwischen dem Wachtposten und dem Sergeanten stand ein junger Leutnant in sauberer weißer Uniform.

»Qu’est-ce que monsieur désire?« fragte er. Er also verstand wenigstens Französisch, wenn er es auch schlecht aussprach. Hornblower bemühte sich, seinen Gedanken in der ihm fremden Art Ausdruck zu geben.

»Ich wünsche zu sehen!« stotterte er. »Ich wünsche die Schlacht zu sehen! Lassen Sie mich auf die Wälle gehen.«

Der junge Offizier schüttelte unschlüssig den Kopf. Wie die meisten seiner Kameraden hegte auch er freundliche Gefühle für den englischen Kommandanten, der, wie es hieß, binnen kurzem nach Paris befördert und dort erschossen werden sollte.

»Es ist verboten«, murmelte er.

»Ich werde nicht fliehen«, versprach Hornblower. Die Erregung löste ihm die Zunge. »Ich schwöre es! Kommen Sie mit, aber lassen Sie mich sehen! Ich will es sehen!«

Noch immer zögerte der Leutnant.

»Ich darf meinen Posten nicht verlassen.«

»Dann lassen Sie mich allein gehen. Ich schwöre Ihnen, daß ich den Wall nicht verlassen, daß ich keinen Fluchtversuch unternehmen werde.«

»Ehrenwort?«

»Ehrenwort. Ich danke Ihnen, Herr.«

Der Leutnant trat beiseite, und Hornblower stürzte aus der Zelle. Über den kurzen Gang erreichte er den Hof, und dann rannte er die Rampe hinauf, die zur seewärts gelegenen Bastion führte. Gerade als er sie erreichte, feuerten die dort stehenden beiden Zweiundvierzigpfünder mit ohrenbetäubendem Krachen, und die langen gelbroten Flammen des Mündungsfeuers blendeten ihn fast. Bitterer, stechender Pulverqualm hüllte ihn ein. Die Bedienungsmannschaften beachteten ihn nicht. Er hastete die steile Treppe zum Kurtinenwall hinunter, von wo aus er unbehelligt durch das Feuer der schweren Batterie dem Gefecht folgen konnte.

Da unten schien ein ganzes Feuerwerk abgebrannt zu werden. Stichflammen durchzuckten das über der Bucht von Rosas liegende nächtliche Dunkel. Fünfmal lohte in regelmäßigen Zwischenpausen die leuchtend rote Glut einer Salve auf, und jedes solche Aufflammen beleuchtete ein stattliches Schiff, das unter genauer Innehaltung seines Platzes in der Kiellinie an den vor Anker liegenden französischen Schiffen entlangglitt. Die Pluto führte. Hornblower erkannte ihre drei Decks, die an der Gaffel wehende Flagge und die im Kreuztopp gesetzte Admiralsflagge. Sie führte Marssegel; die übrigen waren festgemacht. Leighton würde dort drüben auf seinem Achterdeck auf- und abgehen; vielleicht auch an Barbara denken. Als zweite folgte die Caligula. Sicherlich stampfte Bolton, begeistert von dem Donnern der Salven, auf den Decksplanken umher. Das Schiff entwickelte eine schnelle Salvenfolge und – nun, ja, ungeachtet seiner mangelhaften Erziehung war Bolton ein tüchtiger Kommandant.

Die Inschrift ›Oderint dum metuant‹ – der Wahlspruch des Kaisers Caligula –, die sich in goldenen Lettern über das Heck zog, hatten für Bolton keine Bedeutung gehabt, bis Hornblower sie ihm übersetzte und erklärte. Vielleicht wurden jene Buchstaben gerade in diesem Moment von einer französischen Kanonenkugel zerschmettert.

Das feindliche Feuer war indessen schlecht geleitet und sehr unregelmäßig. Es gab da kein plötzliches Aufleuchten der Salven, sondern nur ein wildes Sprühen und Blitzen der einzeln abgefeuerten Geschütze. In einem durch Überraschung eingeleiteten Nachtkampf wie diesem würde Hornblower nicht einmal von englischen Seeleuten die unbedingte Feuerdisziplin erwartet haben. Er zweifelte daran, daß mehr als ein Zehntel der französischen Artillerie überhaupt vorschriftsmäßig bedient und gerichtet wurde. Die schweren Geschütze der Festung aber, die in seiner nächsten Nähe feuerten, halfen der Sache Frankreichs wahrscheinlich sehr wenig, wenn sie ihr nicht geradezu Schaden zufügten. In der Dunkelheit und bei rund tausend Meter Schußentfernung trafen die Geschosse der großkalibrigen Kanonen vermutlich Freund und Feind, obwohl sie auf unbeweglicher Plattform standen. Wirklich, es hatte sich gelohnt, daß der Admiral Martin Leighton und seine Schiffe in dieser Neumondnacht hergeschickt und dabei alle navigatorischen Gefahren in Kauf genommen hatte, die die Bucht von Rosas enthielt.

Hornblower fühlte Beklemmung vor Erregung, als er sich vergegenwärtigte, wie es jetzt an Bord der britischen Schiffe aussah. Die Lotgasten sangen ruhig die gemessenen Wassertiefen aus, die Schiffe legten sich unter dem Rückstoß der brüllenden Salven nach Feuerlee über, in den Batteriedecks leuchteten die Gefechtslaternen undeutlich durch den Qualm, die Lafetten polterten und kreischten, während die Geschütze wieder ausgerannt wurden, die Artillerieoffiziere schrien ihre Befehle, und mit beherrschter Stimme erteilte der Kommandant dem Rudergänger seine Anweisungen. Weit beugte sich Hornblower über die Brüstung, um besser das nächtliche Dunkel der Bucht mit den Blicken durchdringen zu können.

Der schwache Geruch von Holzrauch drang ihm in die Nase.

Unverkennbar unterschied er sich von dem ätzenden Pulverqualm, der aus den Geschützmündungen quoll. Offenbar hatte man Feuer angezündet, um Kanonenkugeln zu erhitzen, aber der Kommandant, der unter den vorliegenden Umständen mit glühenden Kugeln schießen wollte, mußte ein Narr sein. Französische und englische Schiffe waren gleicherweise brennbar, und in dieser Finsternis konnte Freund und Feind getroffen werden. Plötzlich krallte Hornblower die Hände in die steinerne Brüstung, und dann starrte er so lange auf das hinaus, was seine Aufmerksamkeit erregte, bis seine Augen schmerzten. Ein winziger, gedämpft rötlicher Fleck leuchtete dort in der Ferne. Die Engländer führten Brander ins Treffen. Ein vor Anker liegender Feind bot für diese Art des Angriffes das denkbar beste Ziel. Martin hatte alles wohl bedacht, als er zunächst die Linienschiffe vorschickte, um etwa vorhandene Wachfahrzeuge hinwegzufegen, die feindliche Artillerie niederzukämpfen und die Aufmerksamkeit der Franzosen zu fesseln. Der rote Feuerschein nahm plötzlich zu; heller und heller wurde er und enthüllte dadurch die Takelage einer kleinen Brigg. Grell aber flammte er auf, als die wenigen wagemutigen Kerle, die an Bord blieben, die Luken und Stückpforten aufrissen, um den Luftzug zu verstärken. Nun konnte selbst Hornblower von der Höhe der Zitadelle aus die hervorschießenden Flammenzungen sehen, und gleichzeitig erkannte er in ihrem Schein die Umrisse der längsseit liegenden Turenne, des einzigen Franzosen, der mit allen Masten aus dem letzten Seegefecht hervorgegangen war. Wer immer der junge Offizier sein mochte, der den Brander befehligte, jedenfalls war er ein kaltblütig handelnder und entschlossener Mann, der es verstand, sich das günstigste Ziel von allen auszusuchen.

Hornblower sah glühende Punkte an den Wanten und Stagen der Turenne emporklettern, bis sie sich wie ein Feuerwerksbild in feurigen Linien vom nächtlichen Hintergrund abhob. Jäh aufleuchtende Stichflammen verrieten das Hochgehen der Bereitschaftsmunition an Deck, und dann schwang das ganze Linienschiff herum und begann, da die Ankertrossen durchgebrannt waren, vor dem leichten Winde langsam abzutreiben. Ein Mast brach in einem aufwärtsstiebenden Funkenregen zusammen, der sich seltsam in dem tiefschwarzen Wasser spiegelte. Sofort schwieg die Artillerie der übrigen Franzosen. Die Mannschaft wurde zur Abwehr der treibenden Gefahr gerufen, und träge Bewegungen der vom Feuerschein beleuchteten Schiffe verrieten, daß man, um dem Feuertode zu entgehen, die Ankertrossen kappte.

Plötzlich wurde Hornblowers Aufmerksamkeit auf einen näher der Küste liegenden Punkt gelenkt, wo das verlassene Wrack der Sutherland auf dem Strande lag. Auch dort wurde rote Glut sichtbar, die sich rasend schnell ausbreitete. Eine waghalsige Abteilung englischer Seeleute hatte die Sutherland geentert, um selbst eine so ärmliche Trophäe nicht in den Händen des Feindes zu belassen. Weit draußen in der Bucht stiegen langsam drei rote Lichtpunkte empor, und Hornblower stockte der Atem, als ihm der Gedanke kam, es könnte auch ein englisches Schiff Feuer gefangen haben. Im nächsten Augenblick aber erkannte er, daß es sich nur um ein Signal handelte – drei übereinandergesetzte rote Laternen –, durch das offenbar das verabredete Zeichen zur Beendigung des Kampfes gegeben wurde, denn mit einemmal endete das Artilleriefeuer. Die lichterloh brennenden Wracks erhellten jetzt den ganzen inneren Teil der Bucht mit rotem Schein, in dem man deutlich die entmasteten übrigen französischen Schiffe auf die Küste zutreiben sah. Dann folgte ein blender Blitz, als die Munitionskammer der Turenne von den Flammen erfaßt wurde. Zwanzig Tonnen Pulver flogen in die Luft. Während mehrerer Sekunden vermochte Hornblower weder zu sehen noch zu denken. Der Luftdruck hatte ihn erschüttert wie ein kleines Kind, das von seiner erzürnten Pflegerin geschüttelt wird.

Schließlich merkte er, daß es anfing, hell zu werden. In harten Umrissen traten die Wälle von Rosas zutage, die das Wrack der Sutherland umlodernden Flammen wurden schwächer. Weit draußen und bereits außerhalb der Reichweite der Küstenbatterien hielten die fünf britischen Schiffe in Kiellinie auf See zu. Das Aussehen der Pluto war etwas sonderbar, aber erst als er genauer hinsah, erkannte Hornblower, daß dem Flaggschiff die Großmarsstenge fehlte; ein Beweis war es dafür, daß wenigstens einer der französischen Schüsse Schaden angerichtet hatte. Die anderen Einheiten des Geschwaders wiesen nach einem der am besten durchgeführten Gefechte einer langen britischen Seekriegsgeschichte keine sichtbaren Beschädigungen auf. Hornblower wandte den Blick von den verschwindenden Freunden dem Schlachtfeld zu. Die Turenne und der Brander waren spurlos verschwunden. Von der Sutherland ragten nur noch einige geschwärzte Balken, von denen leichter Rauch aufstieg, über die Wasseroberfläche. Zwei Linienschiffe waren westlich der Festung auf felsigen Grund gelaufen, und französische Seemannschaft würde niemals imstande sein, sie wieder seetüchtig zu machen. Nur der zusammengeschossene und entmastete Dreidecker schwamm noch und schwojte unmittelbar am Rande der Brandung vor seinem Anker. Der nächste Oststurm würde ihn auf die Klippen schleudern und völlig unbrauchbar machen. Jedenfalls konnte es sich die britische Mittelmeerflotte fortan ersparen, irgendwelche Kräfte für die Blockade von Rosas zu verwenden.

Gerade als Hornblower mit einem Gefühl tiefster Verzweiflung das englische Geschwader hinter der Kimm verschwinden sah, erschien der Festungsgouverneur General Vidal mit seinem Stabe.

»Was tun Sie hier?« fragte der General stehenbleibend. Unter der Strenge seines Gesichtsausdrucks ließ sich die freundliche Teilnahme erkennen, die Hornblower in den Gesichtern aller seiner Feinde von dem Augenblick an erkannte, in dem sie zu vermuten begannen, daß er standrechtlich erschossen werden würde.

»Der wachhabende Offizier gestattete mir heraufzukommen«, erklärte Hornblower mit seinem holperigen Französisch. »Ich gab ihm meinEhrenwort, keinen Fluchtversuch zu unternehmen. Ich nehme es mit Ihrer Erlaubnis jetzt wieder zurück.«

»Er war durchaus nicht dazu berechtigt, es Ihnen abzunehmen«, sagte der General scharf, ohne doch ganz seine bedeutungsschwere Freundlichkeit aufzugeben. »Ich nehme an, daß Sie das Gefecht beobachten wollten?«

»Jawohl, Herr General.«

»Na, da haben Ihre Landsleute ein sauberes Stück Arbeit geleistet«, meinte Vidal und schüttelte traurig den Kopf. »Ich fürchte allerdings, daß dadurch die Gefühle der Pariser Regierung Ihnen gegenüber nicht milder werden, Herr Kapitän.«

Hornblower zuckte die Achseln. Während der wenigen Tage seiner Gefangenschaft bei den Franzosen hatte er sich diese Geste bereits angewöhnt. Ohne wesentliches persönliches Interesse zu verspüren, stellte er sachlich fest, daß der Gouverneur das erstemal öffentlich auf die Gefahr angespielt hatte, die ihm von Paris her drohte.

»Ich habe nichts getan, das mich ängstlich machen könnte.«

»Nein, nein, gewiß nicht«, versicherte der General hastig, wie ein Vater, der einem Kinde sagt, daß die einzunehmende Arznei nicht schlecht schmeckt. Er sah sich um, als suche er nach der Möglichkeit, den Gesprächsstoff zu wechseln, und der Zufall kam ihm zu Hilfe. Tief unten aus den Räumen der Zitadelle drangen gedämpfte Hurrarufe – englische Hurrarufe, kein italienisches Jubelgeschrei.

»Das müssen Ihre Leute sein!« lächelte General Vidal. »Vermutlich hat ihnen der neue Gefangene inzwischen erzählt, was heute nacht vorgefallen ist.«

»Der neue Gefangene?«

»Allerdings. Ein Mann des englischen Flaggschiffs Pluto fiel über Bord und mußte an Land schwimmen. Ah, ich dachte gleich, daß Sie das interessieren würde, Herr Kapitän. Los, gehen Sie hin, Dupont, Sie führen den Herrn Kapitän zum Gefängnis.«

Hornblower gönnte sich kaum die Zeit, dem Gouverneur seinen Dank auszusprechen, so sehr brannte er darauf, den neuen Gefangenen zu hören. Zwei Wochen Gefangenschaft hatten ihn geradezu gierig auf Nachrichten gemacht. Er eilte die Stufen so schnell hinunter, daß Dupont kaum mit ihm Schritt halten konnte. Über den gepflasterten Hof ging es und durch eine Tür, die ein Posten, dem Wink des militärischen Begleiters folgend, für ihn aufriß. Sie schritten eine dunkle Treppe hinab und gelangten abermals zu einer eisenbeschlagenen Tür, vor der zwei Posten standen. Nach einem umständlichen Hantieren mit den klappernden Schlüsseln öffneten sich die schweren Flügel, und er betrat den Raum.

Es war ein großer, niedriger Saal, eigentlich ein derzeit nicht benutzter Vorratsraum, der seine Beleuchtung nur durch ein paar gleichzeitig der Entlüftung dienende schwervergitterte und auf den Festungsgraben mündende Fensteröffnungen empfing. Es stank nach zusammengepferchten Menschen, und es herrschte ein ohrenbetäubendes Stimmengewirr, denn alles, was von der Besatzung der Sutherland übriggeblieben war, bestürmte einen in ihrer Mitte mit Fragen. Bei Hornblowers Eintritt teilte sich die Menge, und der neue Gefangene trat vor. Bis auf seine groben Hosen war er nackt. Ein langer Zopf hing ihm über den Rücken.

»Wer sind Sie?« fragte Hornblower.

»Philipps, Sir. Toppsgast an Bord der Pluto.«

Die ehrlichen blauen Augen des Seemannes blickten den Vorgesetzten fest an. Hornblower war sich sofort darüber klar, daß er weder einen Deserteur noch einen Spion vor sich hatte. An beide Möglichkeiten hatte er gedacht.

»Wie gelangten Sie hierher?«

»Wir setzten Segel, Sir, um wieder auszulaufen. Gerade hatten wir die alte Sutherland Feuer fangen sehen, und Herr Kapitän Elliot sagte zu uns: ›Nun wird’s Zeit, Kerls! Mars- und Bramsegel setzen.‹ Wir enterten auf, und gerade hatte ich die Großmarsrah erreicht, als die ganze Bescherung von oben kam, Sir, und ich flog im hohen Bogen ins Wasser. Auch eine Menge meiner Kameraden, Sir; aber gerade in dem Augenblick flog der Franzmann, der brannte, auf, und ich denke, daß wohl viele von den Wrackstücken getroffen wurden, denn auf einmal war ich allein, und die Pluto war schon weit weg, und darum schwamm ich zum Ufer, Sir, und da waren schon massenhaft Franzmänner. Die sind, glaube ich, von dem brennenden Schiff herübergeschwommen, und die brachten mich zu den Soldaten, und die Soldaten brachten mich hierher, Sir. Da war ’n Offizier, der allerlei Fragen an mich richtete, Sir – au, habe ich lachen müssen, wie er versuchte, englisch zu sprechen, aber gesagt habe ich nichts, Sir. Und wie sie das gemerkt haben, Sir, da haben sie mich hier zu den anderen gesperrt. Und nun erzähl’ ich ihnen eben gerade, was los war, Sir. Da waren die alte Pluto und die Caligula und …«

»Ja, das habe ich gesehen«, unterbrach Hornblower den Seemann. »Ich sah auch, daß die Pluto ihre Großmarsstenge verloren hat. Hat sie schwer gelitten?«

»Oh, keine Spur, Sir. Wir haben kaum ein halbes Dutzend Treffer bekommen, und die richteten wenig Schaden an, mit Ausnahme von dem, der den Admiral verwundete.«

»Den Admiral?!« Hornblower zuckte betroffen zusammen.

»Meinen Sie den Admiral Leighton?«

»Jawohl, Sir.«

»Wurde … wurde er schwer verwundet?«

»Ich weiß nicht, Sir. Selbst habe ich’s ja nicht gesehen, weil ich auf dem Hauptdeck war, wie’s passierte. Der Segelmachersmaat hat mir erzählt, Sir, daß der Admiral von ’nem Splitter getroffen wurde. Er wußte es vom Küfersmaat, der geholfen hatte, ihn unter Deck zu tragen.«

Hornblower wußte zunächst nichts mehr zu sagen. Er starrte wortlos das gutmütig dumme Gesicht des Seemanns an, der vor ihm stand. Dennoch entging es ihm auch in diesem Augenblick nicht, daß dem Mann das Schicksal seines Admirals keineswegs zu Herzen ging. Nelsons Tod hatte seinerzeit die ganze Flotte in tiefste Trauer versetzt, und er kannte mehrere andere Flaggoffiziere, deren Tod oder Verwundung den unter ihnen stehenden Männern die Tränen in die Augen getrieben haben würde. In einem solchen Fall hätte der neue Gefangene unzweifelhaft von der Verwundung des Admirals gesprochen, ehe er seine eigenen Abenteuer berichtete. Hornblower wußte bereits seit längerem, daß Leighton bei seinen Offizieren nicht beliebt war, und hier hatte er nun den Beweis, daß er auch unter der Mannschaft kein Ansehen genoß. Aber Barbara liebte ihn vielleicht. Zum mindesten hatte sie ihn geheiratet. Hornblower zwang sich dazu, in natürlicher Weise weiterzusprechen.

»Das genügt«, sagte er kurz und suchte dann mit den Blicken seinen Bootssteurer. »Gibt’s was zu melden, Brown?«

»Nein, Sir; alles wohl, Sir.«

Hornblower klopfte von innen an die verschlossene Tür, um aus dem Gefängnis heraus und wieder zu seiner Zelle geführt zu werden, wo er nachdenklich auf- und abgehen konnte; drei Schritte in jeder Richtung. Sein Hirn schien wie ein Kochtopf zu brodeln. Jetzt wußte er gerade genug, um sich Gedanken und Sorgen zu machen. Leighton war verwundet worden, aber das hieß noch nicht, daß er sterben würde. Eine von einem Splitter herrührende Wunde; das konnte viel oder wenig bedeuten. Allerdings hatte man ihn nach unten getragen. Kein Admiral hätte das geduldet, wenn er die Kraft besessen hätte, es zu verhindern; zum mindesten nicht mitten im Gefecht. Sein Gesicht konnte aufgeschlitzt, oder auch der Unterleib zerrissen worden sein. Schaudernd schüttelte Hornblower die Erinnerung an die grauenvollen Verwundungen ab, die er im Laufe der Jahre zu sehen bekommen hatte. Sachlich betrachtet, bestand eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür, daß Leighton starb; die Sterblichkeit der Verwundeten war durchweg ungeheuer hoch.

Erlag aber Leighton seinen Verletzungen, so war Barbara wieder frei. Was hatte das jedoch mit ihm, einem verheirateten Mann zu tun, dessen Frau sich zudem in gesegneten Umständen befand? Solange Maria lebte, kam sie ihm dadurch um keinen Schritt näher. Und dennoch linderte der Gedanke, sie könne alsbald Witwe sein, einigermaßen seine Eifersucht. Möglicherweise allerdings heiratete sie dann abermals, und aufs neue mußte Hornblower dann alle Qualen durchmachen, die er damals fühlte, als er zum erstenmal von der bevorstehenden Vermählung mit Leighton erfuhr. Da wäre es ihm wirklich schon lieber gewesen, Leighton bliebe am Leben; als Krüppel vielleicht, nicht mehr als Mann im eigentlichen Sinne. Die Gedankenkette führte in einen Abgrund der sich überschlagenden Phantasie, aus dem er sich nur durch eine verzweifelte Willensanstrengung zu befreien vermochte.

In der darauffolgenden Reaktion verhöhnte er sich selbst ganz kalt als einen Narren. Er war der Gefangene des Herrschers, dessen Machtbereich sich von der Ostsee bis nach Gibraltar erstreckte. Er sagte sich, daß er, bevor er seine Freiheit wiedergewann, ein alter Mann wäre, und daß er Marias und sein Kind erst als erwachsen kennenlernen werde. Und dann kam es ihm mit einem jähen Schock zum Bewußtsein, daß ihn vielleicht schon in allernächster Zeit der Tod ereilen würde; der Tod durch Erschießen, weil er angeblich gegen die Regeln der Kriegführung verstoßen hatte. Merkwürdig, daß er diese Möglichkeit hatte vergessen können. Hohnvoll hielt er sich vor, daß er feige wäre, daß er die drohende Gefahr des nahen Todes außerhalb der Betrachtung ließ, weil die Möglichkeit zu ungeheuerlich war, um erwogen zu werden.

Da war noch ein Gedanke, mit dem er sich herumplagte. Auch wenn Bonaparte ihn nicht erschießen ließ und er sogar die Freiheit wiedererlangte, so mußte er doch des Verlustes der Sutherland wegen das Fegefeuer einer kriegsgerichtlichen Verhandlung über sich ergehen lassen. Auch dort konnte der Spruch auf Tod lauten. Außerdem aber kamen schimpfliche Entlassung und wirtschaftlicher Ruin in Frage. Die öffentliche Meinung Großbritanniens würde sich nicht leicht mit der Kapitulation eines Linienschiffes abfinden, mochte die Übermacht auch noch so groß gewesen sein. Gar zu gerne hätte er Philipps, den Mann der Pluto, darüber ausgehorcht, was innerhalb der Flotte über das letzte Gefecht der Sutherland gesprochen wurde; ob man sein Verhalten anerkannte oder nicht. Aber natürlich bestand keine Möglichkeit, derartige Fragen zu stellen. Kein Kommandant durfte sich bei einem einfachen Seemann danach erkundigen, was die Flotte von ihm dachte; selbst dann nicht, wenn er dabei die Wahrheit erfahren konnte, was nebenbei gesagt höchst fraglich war. Eingeengt wurde er von lauter Ungewißheiten, die sich auf seine Gefangenschaft, den zu erwartenden französischen Richterspruch, auf das heimische Kriegsgericht und schließlich auf Leightons Wunden bezogen. Selbst wegen Maria bedrückten ihn Zweifel: Würde das Kind ein Junge oder ein Mädchen sein; würde er es jemals zu sehen bekommen; würde auch nur irgend jemand den Finger rühren, um ihr zu helfen; würde sie ohne seine Anwesenheit imstande sein, das Kind richtig zu erziehen?

Abermals drohte ihn das Elend seiner Gefangenschaft zu überwältigen. Er wurde ganz krank vor Freiheitsdrang, vor Sehnsucht nach Barbara und nach Maria.

3PER KUTSCHE NACH PARIS

Am folgenden Tage ging Hornblower abermals auf den Wällen spazieren. Die Posten standen mit geladenen Gewehren an den Enden des ihm zugestandenen Bewegungsraumes, und der Offizier der zu seiner Überwachung abgeteilt war, hatte sich taktvoll auf die Brustwehr gesetzt, um ihn nicht in seinen Gedankengängen zu stören. Er war jedoch zu müde, um viel nachzudenken. Gestern war er fast den ganzen Tag und einen Teil der Nacht in seiner Zelle hin- und hergegangen; drei Schritte hin und drei Schritte zurück, und sein ganzes Gemüt hatte sich in Aufruhr befunden. Die Erschöpfung bewahrte ihn jetzt davor, seine Gedanken noch weiterzuspinnen.

So empfand er es als eine willkommene Ablenkung, als Bewegung beim Haupttor entstand, die Wache unters Gewehr trat und die schweren Torflügel geöffnet wurden. Mit klirrendem Geschirr bog eine von sechs schönen Pferden gezogene Kutsche in den Hof ein. Hornblower stand da und beobachtete alle Einzelheiten des Vorganges. Fünfzig Reiter, die die blaurote Uniform und die dreieckigen Hüte der Gendarmerie Bonapartes trugen, begleiteten das Gefährt, zu dem noch der Kutscher und die neben ihm sitzenden Diener gehörten. Ein Offizier saß schleunigst ab, um den Schlag zu öffnen. Offensichtlich handelte es sich bei dem Neuankömmling um eine einflußreiche Persönlichkeit. Hornblower empfand daher ein leichtes Gefühl der Enttäuschung, als kein Marschall mit wehendem Federbusch dem Wagen entstieg, sondern nur ein anderer Gendarmerieoffizier. Ein jugendlicher Mann mit rabenschwarzem Haar war es, das deutlich zu erkennen war, weil er beim Aussteigen den Hut abgenommen hatte. Auf der Brust trug er das Kreuz der Ehrenlegion, an den Füßen schwarze Reitstiefel mit Sporen. Im stillen wunderte sich Hornblower darüber, daß ein anscheinend nicht invalider Oberst der Gendarmerie im Wagen fuhr, statt zu reiten. Er sah, wie der Fremde über den Hof zur Wohnung des Kommandanten schritt.

Hornblowers Spaziergang war nahezu beendet, als einer der jungen Adjutanten des Generals Vidal erschien und salutierte.

»Seine Exzellenz würde sich freuen, wenn Sie ihm, sobald es Ihnen genehm ist, ein paar Minuten Ihrer Zeit opfern würden, Herr Kapitän.«

Bitter gestand sich Hornblower, daß die Worte einem Gefangenen gegenüber ebensogut hätten lauten können: »Sie haben sich sofort auf der Kommandantur einzufinden.«

»Ich werde der Aufforderung auf der Stelle mit Vergnügen Folge leisten«, erklärte Hornblower, der ernsthaft auf die Fortführung der Komödie einging.

Im Arbeitszimmer des Gouverneurs traf er den Gendarmerieobersten im Gespräch mit Seiner Exzellenz. Das Gesicht des Generals Vidal sah bekümmert aus.

»Herr Kapitän«, sagte er, »ich habe die Ehre, Ihnen den Herrn Obersten Jean-Baptiste Caillard vorzustellen, Ritter des Großkreuzes der Ehrenlegion und persönlichen Adjutanten Seiner Kaiserlichen Majestät. Herr Oberst, dies ist Kapitän Horatio Hornblower von der Marine Seiner Großbritannischen Majestät.«

Der Gouverneur war sichtlich erregt. Seine Hände zitterten, und er stotterte ein wenig, wobei er sich vergebens bemühte, die Hauchlaute des englischen Namens richtig auszusprechen. Hornblower verbeugte sich, doch straffte er sofort wieder den Rücken, als der andere nicht seinem Beispiel folgte. Mit einem einzigen Blick hatte er den Typ des vor ihm Stehenden erkannt: den Diener eines Tyrannen aus dessen nächster Umgebung. Der Mann suchte nicht etwa das Verhalten jenes Tyrannen nachzuahmen, sondern sich so zu benehmen, wie sich seiner Meinung nach ein solcher Tyrann verhalten sollte. In Willkür und Grausamkeit gedachte er noch herodischer als Herodes selbst zu sein. Möglicherweise handelte es sich dabei nur um eine Pose – vielleicht war der Mann ein liebender Gatte und ein herzensguter Familienvater, aber diese Pose konnte für jeden sehr unangenehme Folgen haben, der in seine Macht geriet. Seine Opfer mußten naturgemäß unter seinem Bestreben leiden, sich und anderen den Beweis dafür zu erbringen, daß er strenger, unbeugsamer und daher auch tüchtiger sein konnte als sein Auftraggeber.

Kalt glitt Caillards Blick über Hornblowers Erscheinung.

»Weshalb trägt er den Degen?« fragte er den Gouverneur.

»Der Admiral gab ihn ihm am Tage der Schlacht wieder zurück«, beeilte sich der Gouverneur zu erklären. »Er sagte …«

»Es kommt nicht darauf an, was er sagte«, schnitt ihm Caillard ins Wort. »Keinem Verbrecher seines Schlages darf die Waffe belassen werden. Der Degen ist zudem das Kennzeichen des Ehrenmannes, welche Bezeichnung er bestimmt nicht verdient. Legen Sie den Degen ab, Herr.«

Aufs tiefste betroffen stand Hornblower da. Er traute seinen Ohren kaum. Caillards Gesicht hielt ein starres, ungutes Lächeln fest, durch das seine weißen Zähne unter dem schwarzen Schnurrbart sichtbar wurden, der wie eine Narbe sein olivenfarbiges Gesicht kreuzte.

»Nehmen Sie den Degen ab«, wiederholte er, und als sich Hornblower noch immer nicht rührte, wandte er sich brüsk an den Gouverneur. »Wenn Eure Exzellenz es gestatten, einen meiner Leute hereinzurufen, werde ich ihm den Degen gewaltsam abnehmen lassen.«

Auf diese Drohung hin hakte der Gefangene das Koppel auf, und die Waffe fiel zu Boden. Laut klang das Klirren in die Stille. Der Ehrendegen, den ihm die Vaterländische Vereinigung vor einem Jahrzehnt dafür verliehen hatte, daß er an der Spitze seiner Mannschaft die Castilla enterte, lag halb aus der Scheide gerissen auf den Dielen. Die ihres Goldes beraubte Waffe legte beredtes Zeugnis ab für die Goldgier der Diener des Korsen.

»Schön«, sagte Caillard. »Wollen Eure Exzellenz nunmehr die Güte haben, den Mann von seiner bevorstehenden Abreise zu verständigen?«

General Vidal wandte sich an Hornblower. »Der Herr Oberst ist gekommen, um Sie und Ihren Ersten Offizier, Mistär … Mistär Bush nach Paris zu eskortieren.«

»Bush?« brauste der Kapitän auf, der von dieser Forderung noch tiefer betroffen war als von dem Verlust seines Degens.

»Das kommt gar nicht in Frage. Leutnant Bush ist schwer verwundet. Eine lange Reise könnte leicht seinen Tod herbeiführen.«

»Das wird die Reise wohl in jedem Fall«, erwiderte Caillard mit dem gleichen, die Zähne entblößenden freudlosen Lächeln. Der Gouverneur war verzweifelt.

»Das können Sie nicht sagen, Herr Oberst. Erst muß das Kriegsgericht über diese Herren seinen Spruch fällen, und zwar nach ordnungsmäßiger Verhandlung.«

»Diese Herren, wie Eure Exzellenz sie zu bezeichnen belieben, haben sich mit ihren eigenen Worten bereits ihr Urteil gesprochen.«