Inhalte

Neuer Artikel

Neuer Artikel 1

Neuer Artikel 2

Neuer Artikel 3

Neuer Artikel 4

Neuer Artikel 5

Neuer Artikel 6

Neuer Artikel 7

Neuer Artikel 8

Neuer Artikel 9

Neuer Artikel 10

Neuer Artikel 11

Neuer Artikel 12

Neuer Artikel 13

Neuer Artikel 14

Neuer Artikel 15

Neuer Artikel 16

Neuer Artikel 17

Neuer Artikel 18

Neuer Artikel 19

Neuer Artikel 20

Hüte dich vor der Frau

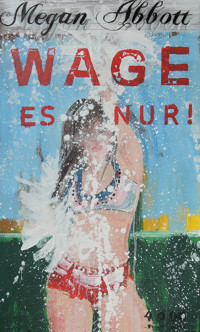

Megan Abbott

Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Peter Hammans

Für Dan, der mich aus dem Meer gezupft hat

Hüte dich vor dem Mann, der dich schützen will;

»Wir sollten umkehren«, sagte er unvermittelt und schreckte mich aus dem Schlaf auf.

»Was?«, flüsterte ich, eingehüllt in die dünne Bettdecke im Motel. Die Klimaanlage stand auf Stufe 1. »Was hast du gesagt?«

»Wir könnten umkehren und zurückfahren.«

»Zurückfahren?« Ich versuchte, in dem schmalen Lichtstreifen, den die steif herabhängenden Vorhänge hereinließen, die allfällige Lücke zwischen jeglichen Motelvorhängen, seine Gesichtszüge zu ergründen. »Wir sind doch erst ein paar Stunden gefahren.«

»Wir könnten umkehren und einfach sagen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war.

Jetzt, wo das Baby unterwegs ist.« Seine Stimme klang eigenartig, strapaziert von der Klimaanlage, der Geruch des

Reinigungsmittels hing im Raum. Ich stützte mich auf die Ellbogen und schüttelte das verschwommene Gefühl ab, unausgeschlafen zu sein.

Wir waren den ganzen Tag gefahren. In meinem Kopf und in meiner Brust fühlte es sich so an, als würden wir immer noch fahren, die Straße sich unter uns hinwegspulen, mein Fuß zittrig und verkrampft auf dem Gaspedal.

»Aber du wolltest es doch so«, sagte ich und streckte den Arm nach ihm aus. »Du hast doch gesagt, wir sollten hinfahren, bevor das Baby kommt.«

Er sagte nichts, wandte mir den Rücken zu, seinen breiten Rücken, während meine Hand auf seinem Schulterblatt ruhte.

»Jed«, sagte ich, »was ist los?«

»Du träumst«, erwiderte er mit veränderter, hellerer Stimme. Als hätte sich ein Schalter umgelegt.

»Was?«, sagte ich einmal mehr und betrachtete seinen im Schatten liegenden Hinterkopf.

»Du hast geträumt«, bekräftigte er. »Schlaf weiter.«

Ein merkwürdiges Gefühl ergriff von mir Besitz. Es war gar nicht Jed gewesen. Irgendein

Schreckgespenst hatte mich wachgerüttelt und mich davor gewarnt, umzukehren und zurückzufahren.

Irgendein Schreckgespenst.

Wie Captain Murderer, der schmierige weiße Mann, von dem ich öfter träumte, als ich klein war.

Captain Murderer.

Wer? fragte meine Mutter dann immer. Ist das jemand aus einem deiner Comic-Hefte, oder ein Film für Erwachsene, für den du dich zu den Carnahans rübergeschlichen hast?

Die Carnahans hatten sechs Kinder im Alter von vier bis vierundzwanzig Jahren

und wohnten nebenan in einem weitläufigen Haus. Zwei von den Carnahan-Jungs haben mir einmal, da war ich zehn Jahre

alt, im Keller warmes Bier verabreicht. Ein andermal ist mir die Lippe

aufgeplatzt, als eines der Mädchen mir eine Fliegengittertür direkt vor der Nase zuschlug. Außerdem haben sie alle den Sommer über nur zu gerne Knallkörper in der Einfahrt losgelassen. Eines Tages ist deswegen die alte Platane

abgebrannt, die sie alle so liebten, was die Lichtverhältnisse in unserem Haus für immer veränderte.

Doch nein, Captain Murderer entsprang nicht dem großen Bildschirm der Spielkonsole bei den Carnahans, deren Videospielkabel wie

Spinnenbeine herunterhingen. Und er kam auch nicht aus meinen Comic-Heften oder

den Geschichten, die man uns bei Übernachtungspartys in den Schlafsack steckte.

Er kam überhaupt von nirgendwoher. Er war immer schon da.

Aber wer ist er? wurde meine Mutter mit unverkennbarem Unbehagen in der Stimme nicht müde zu fragen.

Captain Murderer wiederholte ich immer aufs Neue, weil ich annahm, dass auch sie ihn, tief in

ihrem Innern, kannte. Wie die Zahnfee und den Teufel mit seinem Dreizack und

dem flammenden Schwanz, genau wie auf dem Dosenetikett im Schrank. Captain Murderer!

Mit sorgenvoll verzogener Miene hielt meine Mutter inne bei dem, was sie tat,

die Wäsche zusammenlegen oder die Gläser aus dem Abtropfgestell abtrocknen, und ließ mich noch einmal von vorne beginnen.

Und ich erzählte ihr, dass er von Kopf bis Fuß ganz weiß wäre, weiß wie Milch, mit weißen Nägeln und weißen Wimpern, Zähnen wie Knöchlein, und einem roten Fleck mitten auf dem Rücken, zwischen den Schulterblättern.

Dass seine Bewegungen klangen wie knallende Bettlaken. Wie er einen biss und

dabei die Zähne hervorsprangen, und dass sein Biss winzige Knochen unter der Haut zurückließ, die alle für einen Mückenstich hielten, eine Feuerameise oder die Krätze.

Aber wo ist er denn hergekommen? sagte meine Mutter dann wieder und wieder. War es eine Geschichte, die dir jemand im Zeltlager erzählt hat? Wo ist er hergekommen?

Später am Abend dann, wenn sie dachte, ich wäre wieder eingeschlafen, hörte ich, wie sie von Zimmer zu Zimmer ging, um nachzusehen, ob auch alle Fenster

und Türen verschlossen waren.

Klick-klick, klick-klick, Riegel vor.

Ich hörte ihren Atem überall in unserem kleinen Haus.

Captain Murderer kam von nirgendwoher. Aber das konntest du deiner Mutter nicht

beibringen.

Er kam nachts, zu mir.

Captain Murderer kam zu mir!

Später, beim ersten blauen Schimmer der Morgendämmerung, tastete ich nach Jeds Handgelenk. Noch halb schlaftrunken, kroch ich zu

ihm hinüber. Dieser verrückte, traumbeladene Gedanke: Was, wenn Captain Murderer ihn erwischt hat?

Doch er war im Bad, wie der Lichtschein unter der Tür und das Sirren des Haartrockners zeigten.

Als er herauskam, ein blauer Schatten im Blau der Dämmerung, blieb er am Fuß des Bettes stehen und sah mich an, das Gesicht war im Dunkeln nicht zu

erkennen. Nur das Weiß der Augen schimmerte, hell und argwöhnisch. Irgendwo surrte ein Mückenschwarm, ein leises Knistern.

Jed, sagte ich, mit vom Schlaf klebriger Stimme.

Mit in die Seite gestemmten Händen sah er mich an, als wäre ich dieses seltsame Ding, das in seinem Bett gelandet war, um ihm Schaden

oder ein Wunder zuzufügen, ein Alien, ein Geist, ein Sukkubus.

Jed, mein süßer Jed, so nervös. Meine Fingerspitzen kribbelten.

Als ich die Bettdecke hob und ihn aufforderte, hereinzuschlüpfen, presste er mir die Handballen auf die Beine und zog mich zum Fuß des Bettes herunter, und es war wie niemals zuvor.

Ein romantisches oder auch anzügliches Flüstern war es gewesen bei uns, die ganze Zeit, doch diesmal war es etwas anderes.

Etwas Derbes, Seltsames, Bohrendes, sodass mich durch und durch fröstelte, während meine Atemzüge gegen sein Ohr prallten.kam auch nicht aus meinen Comic-Heften oder den Geschichten, die man uns bei Übernachtungspartys in den Schlafsack steckte.

Er kam überhaupt von nirgendwoher. Er war immer schon da.

Aber wer ist er? wurde meine Mutter mit unverkennbarem Unbehagen in der Stimme

nicht müde zu fragen.

Captain Murderer wiederholte ich immer aufs Neue, weil ich annahm, dass auch sie

ihn, tief in ihrem Innern, kannte. Wie die Zahnfee und den Teufel mit seinem

Dreizack und dem flammenden Schwanz, genau wie auf dem Dosenetikett im Schrank.

Captain Murderer!

Mit sorgenvoll verzogener Miene hielt meine Mutter inne bei dem, was sie tat,

die Wäsche zusammenlegen oder die Gläser aus dem Abtropfgestell abtrocknen, und ließ mich noch einmal von vorne beginnen.

Und ich erzählte ihr, dass er von Kopf bis Fuß ganz weiß wäre, weiß wie Milch, mit weißen Nägeln und weißen Wimpern, Zähnen wie Knöchlein, und einem roten Fleck mitten auf dem Rücken, zwischen den Schulterblättern.

Dass seine Bewegungen klangen wie knallende Bettlaken. Wie er einen biss und

dabei die Zähne hervorsprangen, und dass sein Biss winzige Knochen unter der Haut zurückließ, die alle für einen Mückenstich hielten, eine Feuerameise oder die Krätze.

Aber wo ist er denn hergekommen? sagte meine Mutter dann wieder und wieder. War es eine Geschichte, die dir jemand im Zeltlager erzählt hat? Wo ist er hergekommen?

Später am Abend dann, wenn sie dachte, ich wäre wieder eingeschlafen, hörte ich, wie sie von Zimmer zu Zimmer ging, um nachzusehen, ob auch alle Fenster

und Türen verschlossen waren.

Klick-klick, klick-klick, Riegel vor.

Ich hörte ihren Atem überall in unserem kleinen Haus.

Captain Murderer kam von nirgendwoher. Aber das konntest du deiner Mutter nicht

beibringen.

Er kam nachts, zu mir.

Captain Murderer kam zu mir!

Später, beim ersten blauen Schimmer der Morgendämmerung, tastete ich nach Jeds Handgelenk. Noch halb schlaftrunken, kroch ich zu

ihm hinüber. Dieser verrückte, traumbeladene Gedanke: Was, wenn Captain Murderer ihn erwischt hat?

Doch er war im Bad, wie der Lichtschein unter der Tür und das Sirren des Haartrockners zeigten.

Als er herauskam, ein blauer Schatten im Blau der Dämmerung, blieb er am Fuß des Bettes stehen und sah mich an, das Gesicht war im Dunkeln nicht zu

erkennen. Nur das Weiß der Augen schimmerte, hell und argwöhnisch. Irgendwo surrte ein Mückenschwarm, ein leises Knistern.

Jed, sagte ich, mit vom Schlaf klebriger Stimme.

Mit in die Seite gestemmten Händen sah er mich an, als wäre ich dieses seltsame Ding, das in seinem Bett gelandet war, um ihm Schaden

oder ein Wunder zuzufügen, ein Alien, ein Geist, ein Sukkubus.

Jed, mein süßer Jed, so nervös. Meine Fingerspitzen kribbelten.

Als ich die Bettdecke hob und ihn aufforderte, hereinzuschlüpfen, presste er mir die Handballen auf die Beine und zog mich zum Fuß des Bettes herunter, und es war wie niemals zuvor.

ERSTER TAG

Wir waren eine Ewigkeit gefahren, der Mittlere Westen hatte sich uns schließlich doch einverleibt, der unverkennbare Geschmack von Streusalz, während die Interstate 75 sich zog und zog.

Ich hatte Jed noch nie so nervös erlebt. Aufgeregt. Beides. Schwer zu sagen.

Es war unsere erste Reise mit dem Auto, und alles machte unaussprechlichen Spaß: der überdimensionierte Mietwagen – ein Chevy, weiß wie Zahnpasta –, der auf der Fahrbahn herumschlingerte, das Säuseln der Klimaanlage, die Raststätten mit ihrem Trockenfleisch und den neonfarbenen Flipflops, den in Plastik

verpackten Toast-Muffins und den auf endlosen Rollergrills vor sich hin

schmorenden Hotdog-Würstchen.

Auf der zerknitterten Straßenkarte verfolgten wir unsere Route durch die Landmasse von Michigan. Wie eine Krampfader zog sich die

I-75 durch den ganzen Staat nach Norden.

Manchmal sangen wir irgendwelche Songs mit, die wir im Radio hörten. Im Sender Lite FM oder Classic Rock, gelegentlich auch eine Show zur

christlichen Erbauung.

Manchmal hielten wir uns an den Händen, auch wenn diese klebrig waren von der kalten Big-Gulp-Limonade aus den

Getränkehaltern.

Manchmal stellten wir lange Listen mit Babynamen zusammen. Wir hatten uns

entschieden, dass wir das Geschlecht vorher nicht wissen wollten. Es war uns

egal, und einfach nur Namen aufzuzählen, während meine Hand auf dem Bauch ruhte, ließ das alles immer wieder ebenso wunderbar wie unmöglich erscheinen.

Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Baby bekommen würde, sagte er, und jetzt bin ich hier, und es fühlt sich so absolut richtig an wie nur irgendwas. Und schon rappen wir wieder Namen herunter. Meinen Lieblingsnamen, »Molly«, lehnt er ohne Umschweife ab und gibt schließlich freimütig zu, dass er mal im Sommercamp, als er fünfzehn war, bis über beide Ohren in eine Molly Kee verliebt war.

Kann ja wohl nicht sein, zog ich ihn auf. Du hast mir immer gesagt, du wärst vorher noch nie verliebt gewesen.

Das hatte er auch gesagt – ich hab’s nicht vergessen –, an einem schwülen Sonntagmorgen, als wir ineinander verschlungen dalagen, jeder von uns zu

faul, Kaffee zu machen.

Na ja, du weißt ja, sagte er jetzt, zuckte die Schultern und lächelte schwach. Erwischt.

Bis über beide Ohren. Der Ausdruck passte so gar nicht zu diesem grundsoliden Quadratschädel aus dem Mittleren Westen, dass es mich unaussprechlich traurig machte. Ehe

ich es mich versah, weinte ich. Meine Sonnenbrille war ganz verklebt von den Tränen. Aus heutiger Warte ist es mir peinlich, es war albern. Diese Nähe zu spüren, so umschlossen zu sein von Liebe, sich hinzugeben und dennoch ...

Sind es die Hormone? sagte er immer wieder, weil er die Anspannung in meiner Stimme wahrnahm. Er warf

mir ängstliche Blicke zu und fragte sich wohl, ob er rechts ranfahren sollte.

Mir geht’s gut, haspelte ich heraus, obwohl mir die dicken Tränen herunterliefen, und irgendwie dachte er wohl, das sollte »Fahr weiter« heißen, denn er fuhr weiter und redete die ganze Zeit über diese Molly und dass sie einen angeschlagenen Zahn hatte, der ihn ganz verrückt machte, und beim Bogenschießen mit einem Langbogen, den sie selbst gefertigt hatte, einen Volltreffer nach

dem anderen auf der Zielscheibe landen konnte, dass sie in einer Talentshow »Coat of Many Colors« gesungen hatte, und was hätte er nicht dafür gegeben, damals, wenn ihre linke Kniekehle ihn auch nur einmal beiläufig gestreift hätte.

Hinter meiner Sonnenbrille konnte ich nicht aufhören zu weinen, und er fuhr immer weiter, weil er es nicht sehen konnte. Hinter

der Sonnenbrille weinen – gibt es etwas Einsameres als das? Zu guter Letzt wurde aus meiner Stimme ein

einziges Schluchzen, und da sah er mich endlich an, schlitterte auf den

Seitenstreifen und brachte den Wagen zum Halten.

Jacy, Jacy ... was ist los? Was hab ich gemacht?

Ich wollte sagen: Bist du nicht bis über beide Ohren verliebt in mich?

Welche Frau möchte das nicht, insbesondere wenn ihr Bauch wegen des ersten Kindes immer größer wird?

Warum habe ich dir das alles erzählt?, sagte er schließlich und schüttelte den Kopf, ergriff meine Hand und drückte sie, bis alle Finger sowohl bei ihm als auch bei mir ganz weiß wurden. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzählt habe.

Und ich kam mir albern vor. Es war albern. Die Hormone, ja. Die Hormone bringen einen echt um.

Es sind nur die Hormone, ich schwör’s.

Zweiunddreißig Jahre alt. Zu alt, um auf diese Art verliebt zu sein, mit der Wildheit und

Wucht eines Teenagers. Aber es war einfach so, und es war kein Ankommen

dagegen. Warum auch?

Es hatte vorher Männer gegeben, die in mich verliebt waren – Paul, der Poet, der mir Kekse backte, in der Highschool, und Benjy, der mir das

Herz brach, aber auch fünf Vorderfenster in dem Studentenwohnheim, in dem ich lebte. Ja, es hatte vorher

Männer gegeben, die in mich verliebt waren, aber so hatte es sich niemals angefühlt. Niemals zuvor waren beide auf die gleiche Weise zur gleichen Zeit so

verliebt gewesen, wie zwei Spinnen, die zusammen ein seidenes Netz webten.

Nach unserer Trauung im Rathaus, auf den Tag genau vier Monate, nachdem wir uns

kennengelernt hatten, ich erinnere mich genau, ging ich zu dieser

improvisierten Party in irgendeiner irischen Bar (dem Bucket of Blood!) in der

Nähe des Gerichtsgebäudes, und es war mir, als schwebte ich, als wäre ich eine Königin, die einen Palast betrat, eine Göttin, die emporfuhr in den Himmel. Alles war sehr spontan und reizend, ein paar

Freunde hatten eine Tüte von Party City dabei, die überquoll mit Luftschlangen, buntem Konfetti und Champagnerflöten aus Plastik, und entrollten ein Just-Married-Plakat über dem Buffet mit Corned Beef und Kohl für diejenigen, die schon tagsüber etwas trinken wollten.

Als alle gegangen waren und wir Papierschlangen in die Luft traten, während wir auf dem welligen Teppich mit Blumenmuster herumtobten, wäre ich beinah, wie ich mich erinnere, über einen herumliegenden Champagnerkelch gestolpert, den ich mit dem Fuß zertrat, und streckte meine Hand nach ihm aus, packte ihn vorne am Hemd. Unter

meiner Hand konnte ich sein Herz schlagen fühlen wie das eines Hasen. Schnell und ängstlich, pochend, lebendig und erschreckt.

Es bezauberte und bewegte mich.

Hier war er, ein Mann so stark, so rechtschaffen, ein guter Mann, ein Mann, in

gewisse vorteilhafte Umstände hineingeboren: die Bequemlichkeiten der Mittelschicht, ein College-Fonds,

ohne Unterhaltsverpflichtungen, ein dreißig Jahre alter, weißer Mann, ein Handwerker, der mit den Händen sein Geld verdient, ein solider, freundlicher Mann mit einem künstlerischen Blick und künstlerischen Ambitionen. Man sollte meinen, ein solcher Mann wäre noch niemals vom Zweifel angehaucht worden, von Furcht oder Verzweiflung.

Und doch. Und doch.

Ich blickte nach oben in sein Gesicht, ein schmaler Streifen Glasur auf dem

Kragen vom Anschneiden des Kuchens ...

Ich blickte nach oben in sein Gesicht, meine Hand über seinem pochenden Herzen ...

In seinen Augen der Glanz der Liebe, kann ich nur sagen.

Ich kann nur sagen, es war Liebe. Es war Liebe, auch wenn sie ihm Angst machte.

Die Liebe machte ihm Angst.

Die Wahrheit war, dass Jed ins Feuer lief. So hatte er sich ausgedrückt: mit dem Heiratsantrag, der Hochzeit; sein Gesichtsausdruck, als ich den

Streifen für den Schwangerschaftstest noch zitternd in der Hand hielt. Er lief hinein, ins

Feuer, in die Angst. Er sagte, dass er sich dann lebendig fühle.

Er sah mich an, blinzelte, als schüttle er noch den Grus ab, den ihm der Sandmann in die Augen gestreut hatte. Wie

meine Oma, die mir, als ich klein war, immer ihre kühle Hand auf die verkrusteten Augen legte.

Er sah mich an, Erstaunen im Gesicht. Ist das wirklich wahr? Tatsächlich? Sind wir wirklich verheiratet? Bist du tatsächlich meine Frau?

Er sah mich an, als hätte ich ihm das Leben gerettet. Was, wie er mir Stunden später im blauschwarzen Dunkel unserer Hochzeitssuite ins Ohr flüsterte, auch tatsächlich so war.

Ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren würde, sagte Jed zu mir in dieser Nacht, unserer Hochzeitsnacht. Ich hatte es aufgegeben, daran zu glauben.

Als er das sagte, dachte ich, wie seltsam es doch für einen Mann war, dieses Gefühl zu haben. Wie ein Mädchen zu empfinden, das wartet und wartet, wie damals in der Schule, als alle

Freudinnen zum ersten Mal ihre Periode bekamen, eine nach der anderen, die

Tampons in der kleinen Reißverschlusstasche im Portemonnaie, Geflüster über den rubinroten Fleck im Slip, und dass sie nun eine Frau wären ...

Ich hatte Angst, dafür nicht geschaffen zu sein, sagte er zu mir.

Für die Ehe?, fragte ich und lächelte sanft, stupste ihn an, neckte ihn.Oder die Liebe?

Für alles, erwiderte er. Und da sah ich es in seinen Augen. Wie tief das ging, und wie

undurchschaubar es sich anfühlte. Dass es mir vorher nicht klar war. Dass ...

Für alles, außer allein zu sein.

Die meisten Männer sind so, mein Schatz, sagte meine Mutter immer. Und es ändert sich auch nicht, wenn sie heiraten. Sie glauben, dass es anders sein wird,

wenn sie verheiratet sind. Auch du glaubst das. Aber sie sind einsame Wölfe, diese Sorte Männer. Die meisten Männer.

Aber das war eben die Generation meiner Mutter, die Welt, in der sie lebte, eine

Welt, in der Frauen sich in der Küche oder am Laufstall versammelten, während ihre Männer am Grill standen, ein khakifarbener Klub, die Finger um die Hälse von Bierflaschen gelegt, und sich das Maul über ein schlechtes Geschäft zerrissen, unfähig, Anschluss zu finden, miteinander in Verbindung zu treten, es sei denn als

Zuschauer beim Football oder auf dem Eis, urwüchsige Gefühle, auf ewig unausgesprochen.

Jacy hat einen Mann geheiratet, der Reklameschilder herstellt! erklärte meine Mutter Tante Laraine, als sie uns besuchte, und die beiden ewig in der Küche meiner Mutter am Tisch saßen und sich über die Neuigkeit gar nicht wieder einkriegten.

Einmal mehr musste ich erklären, dass Jed nicht einfach Reklameschilder anfertigte. Dass Neon ebenso sehr

eine Kunst wie eine Wissenschaft ist, und, ja, kommerzielle Aufträge – für ein Kasino, einen Imbisswagen oder ein angesagtes Hotel – wären zwar seine primäre Einkommensquelle, aber er würde auch an eigenen Werken arbeiten (wie auf dem Foto, das ich euch geschickt habe!) und berühmte alte Schilder restaurieren, aus der Zeit vor den Großbildschirmen, vor LED und Plastik, damals, als Neon noch das Größte war.

Wenn ihr ihn in seinem Atelier sehen könntet, wollte ich sagen. Wie er die Glasröhren mit einem Brenner erhitzt und daraus diese herrlichen glühenden Kreationen formt. Wie er die elektrische Spannung und das Gas, die Hitze

und den Druck handhabt. Das Rot von Neon, das kalte Blau von Argon. Das Innere

jeder Glasröhre mit buntem Pulver ausgekleidet, wie die Farben sich mischten. Das glühend heiße Rosa und das brutzelnde Violett.

Ich erinnere mich daran, wie er es mir zum ersten Mal zeigte. Keine Handschuhe, sagte er und legte die Hand auf die strahlend helle Röhre, deren Inneres leuchtete wie sein Gesicht vor Begeisterung. Handschuhe sind nur im Weg.

Wie ich nach Luft schnappte, als er seine Hand auf das glühende Glas legte. Das konstante Zischen der Brennerflamme.

Unzählige Male hatte er sich die Hände verbrannt, wie die Flecken auf der Handfläche, auf einem Knöchel oder einem Daumengelenk zeigten, als wäre seine Hand überhastet wieder zusammengesetzt worden. Es gab vernarbte Stellen auf seiner

Haut, wo er kaum noch etwas spürte, und ich mochte es, wenn er mich damit an der Wange oder zwischen den Beinen

berührte.

Wir machten uns Versprechungen in dieser Nacht, unserer Hochzeitsnacht. Und

leerten die Flasche Mumm – die plötzlich in einem eiskalten Kübel vor unserer Wohnung gestanden hatte, ein Geschenk meines neuen

Schwiegervaters, den ich erst noch kennenlernen musste.

Seine Hände auf meinem Haar, die Kraft dieser Hände, ihre Zartheit – die Hände eines Bildhauers, eine Skulptur aus Hitze und Licht. Ich musste ihn wieder

haben, ganz und gar, sank auf die Knie, auf das weiche Kissen der Badematte.

Seine Süße, das amniotische Salz, der Schauder, der ihn durchlief.

Es ist real, und es ist für immer, hatte ich meiner Mutter am nächsten Morgen am Telefon gesagt.

Gut, mein Schatz, erwiderte sie mit leicht erstickter Stimme. Würdest du das jetzt nicht glauben, hättest du auch ein ernsthaftes Problem.

Ja, es war schnell gegangen. Zu schnell für unsere Familien, die nicht zur Hochzeit kommen konnten.

Dafür hatte ich Abbitte leisten müssen bei meiner Mutter, meinen Cousins und Cousinen, bei meiner Tante und bei

meinem Onkel.

Jed hatte nur seinen Vater, und sein Vater war auf Reisen. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich nicht besonders nahe standen, obwohl man es nur schwer sagen

konnte.

In der Woche darauf sind wir auf dem Weg nach Westen in unsere Flitterwochen mit

ihm essen gegangen. Jed war nervös, äußerst nervös, aber es war alles gutgegangen. Perfekt, wirklich.

Da ist er, sagte Jed, mit leuchtenden Augen und nickte, während wir in der Hotellobby standen.

Unter dem pompösen Kronleuchter stand ein silberhaariger Mann mit blendend weißen Zähnen und lächelte uns an.

Doktor Ash, sagte ich zaghaft.

Nach dem, was Jed erzählt hatte, und auf der Grundlage des welligen, verschwommenen Fotos von Vater

und Sohn bei der Schulabschlussfeier, das in Jeds Bücherregal stand, hatte ich mir einen altmodischen Daddy vorgestellt, einen

dieser weißen Typen aus dem Mittleren Westen, die immer mit Angelzeug oder Golfausrüstung auf den Karten zum Vatertag abgebildet sind.

Deshalb war ich überrascht, wie elegant er war, gutaussehend wie Jed, aber wie ein Jed in

adretten Klamotten, ein schöner Anzug aus Wolle und stilvolle Slipper im Kontrast zu Jeds Flanellhemd und

den Jeans. Seine Stimme war angenehm leise und sanft, mit einem leicht

rollenden R, sodass ich mich sofort entspannte. Er machte gleich ein paar

scherzhafte Bemerkungen über die Sorte Frau, die einen Ash heiraten würde, und entschuldigte sich dafür, dass wir uns vorher nicht kennengelernt hätten, woran Jed aber keine Schuld trage. Schließlich wohne er ja in dieser entlegenen Ecke von Michigan, in dem Ferienhaus, das

Jed aus seiner Kindheit kenne, und reise als Neurentner nicht viel. Nachdem ich in meinem Arbeitsleben die ganze Zeit unterwegs war, er lachte, bleibe ich jetzt lieber zu Hause in meinem Arbeitszimmer, mit all den Büchern und meinem Bourbon.

Ich sagte, das klänge doch ganz wunderbar.

Vor allem aber, sagte er, wolle er sich vergewissern, dass Jed sich auch gut um

mich kümmere, er auch den Abwasch mache, und dass ich nicht ständig alles hinter ihm herräumen müsse, nicht einmal eine einzelne Socke.

Als ließe Jed jemals Socken oder irgendetwas anderes herumliegen.

Am wichtigsten ist mir, dass er auch zuhört, wenn du etwas sagst. Am wichtigsten ist mir, dass du dich geliebt fühlst. Im mancher Hinsicht lernt Jed da immer noch.

Und er erklärte, dass Jeds Mutter, weil sie gestorben sei, als Jed noch ganz klein war – nun, das musste ja seine Spuren hinterlassen.

Ich habe versucht, ihm alles zu geben, sagte er. Aber was ein Vater seinem Sohn geben kann, hat natürlich seine Grenzen. Auch wenn das altmodisch klingen mag.

Ich versicherte ihm, dass dem so sei – aber nur im besten Sinne.

Er führte uns ins beste Restaurant der Stadt aus, zu Cracked Crabs und französischem Wein, und schenkte mir seine volle Aufmerksamkeit, wollte alles über mich wissen, von Anfang an. Dieses warme Gefühl, als er Jed, kaum zehn Minuten, nachdem das Essen serviert worden war, anlächelte und sagte: Das hast du gut gemacht, mein Junge.

Nach zwei Gläsern, ich war schon etwas beschwipst, begann er, Geschichten von seiner eigenen

Hochzeit mit Jeds seliger Mutter zu erzählen, die verstarb, als Jed noch ein Baby war. Sie hätten sich das Eheversprechen bei den Bridalveil Falls auf Michigans Upper

Peninsula gegeben, und er hätte doch tatsächlich den Ehering vergessen, sodass sie mit einem Ring aus einem

Kaugummi-Automaten im nahegelegenen IGA-Supermarkt improvisieren mussten,

obwohl alle sie gewarnt hätten, das bringe Unglück.

Wie entzückend und überraschend war es doch gewesen, zu beobachten, wie Jed seinen Vater

beobachtete. Doktor Ash hatte das Glas gehoben, um mit uns anzustoßen, und als er es tat, fiepste seine Stimme ein wenig, kaum wahrnehmbar stockte

ihm der Atem. Was für ein Ding bei einem so robusten Mann mit breiter Brust, eins fünfundachtzig groß – fünf Zentimeter größer als sein Sohn, wie er mir sagte –, und dem kräftigen Kreuz eines jugendlichen Schwimmers. Ein Achtung gebietender, äußerst selbstsicherer Mann.

Jeds Gesichtsausdruck, als er es bemerkte.

Mir wurde in diesem Augenblick klar, dass sie sich viel näher standen, als ich vermutet hatte.

So ist das in der Ehe, dachte ich. Jeden Tag findet man etwas Neues über seinen Ehepartner heraus.

Junge Liebe, unverfälscht und wahrhaftig, sagte Doktor Ash, als wir drei auf der gut besuchten Terrasse des Restaurants

unser Glas erhoben. Lasst sie von Dauer sein, verewigt sie in Bernstein. Tut, was ihr könnt, solange ihr es könnt.

Jed schluckte schwer und wandte das Gesicht ab.

So gerührt war er, und ich war es auch.

Als wir auf unserer Hochzeitsreise in Honolulu eintrafen, erwartete uns eine

Nachricht:

Nun beginnt die Arbeit der Liebe! Alles Liebe, Dad.

»Als ich ein Kind war, hat er immer Telegramme geschickt«, sagte Jed und lächelte belustigt.

»Und ich dachte immer, Telegramme gäb’s nur in Filmen«, erwiderte ich und fühlte mich geschmeichelt. »Genau wie Ascot-Krawatten und Bonbons.«

»Na ja«, meinte Jed, »er ist nun mal altmodisch.«

Meine Mutter sagte mal zu mir, ich hätte, was Männer beträfe, einen »tödlich schlechten« Geschmack. Das war nach Benjy, denn es kostete mich ein Dutzend Anrufe bei

allen drei Kreditinstituten und zwei Antibiotika-Zyklen, alles aufzuräumen, was er hinterlassen hatte.

Schätzchen, wenn sich jemand auskennt mit schlechten Männern, sagte sie, dann ich. Wie es passieren könne, in einem verletzlichen Augenblick, wie sie dann so stark erscheinen und

sich den Weg in dein Bett bahnen, und in dein Leben. Dabei hatte mit Benjy

alles so aufregend angefangen. In einem Buch, das mir jemand schenkte, las ich

später von der »Liebesbombe«, wie sie es nennen, denn so fühlt es sich an, wie eine Explosion in deinem Herzen. Erst später – nachdem er dir mal kurz eine geknallt und das Geld für die Miete eingesackt hat und du seine neunzehnjährige Zeichenschülerin in deinem Bett vorgefunden hast, deren Tanga noch am Bettpfosten baumelt – verstehst du die Warnzeichen. Die eigentlich Alarmsirenen waren, ja, geradezu

Explosionen.

Ich hatte einen schlechten Geschmack, was Männer betraf. Bis Jed kam.

Manchmal kapierst du es lange Zeit nicht. Aber manchmal weißt du es sofort.

Bei Jed war es unser zweites Date. Ich hatte ihn zum Geburtstagsessen einer

Kollegin mitgeschleift, wo ich mir an schlechten Miesmuscheln den Magen

verdorben hatte, sodass mir in der überfüllten Toilette des lauten Restaurants teuflisch schlecht geworden war. Der

Oberkellner hämmerte bereits an die Tür.

Jed war dazwischengegangen und hatte mir auf die Beine geholfen. Er wies den

Oberkellner unaufgeregt in die Schranken, legte den Arm um mich und geleitete

mich nach draußen, vorbei an den voll besetzten Tischen mit ihrem widerwärtigen Geruch nach Lake und zerlassener Butter. Klein und sicher hatte ich mich

gefühlt unter seinem Schild, dem von Jed, Jed dem Retter, dem edlen Ritter.

Meine Jacke und die Handtasche an seinem Arm wirkten wie Puppenkleider. In einem stickigen Taxi hatte er mich nach Hause gebracht und nicht mit der

Wimper gezuckt, als die Anzeige, nachdem wir die Grenze zum benachbarten County

passiert hatten, dreistellig wurde. Vor meinem Wohnhaus standen wir dann herum,

das Schloss der Haustür war mit Isolierband abgeklebt, damit meine Nachbarn zum Rauchen schnell raus

und wieder rein konnten.

Schließlich führte er mich an den drei schlecht gelaunten Teenagern und der schrumpeligen Omi

vorbei, die den Leuten von ihrem Fenster aus die Zukunft voraussagte. Als mich

in der Eingangshalle das Licht blendete und meine Beine und Knie sich wie Gummi

anfühlten, fragte er, ob er reinkommen und mir helfen dürfe. Wir könnten ja die Tür offenstehen lassen, wenn ich wollte, aber bis in den vierten Stock war es natürlich ein langer Weg.

Kaum stand ich im Treppenhaus, hatte ich das Gefühl, dass mir wieder schlecht würde, und im zweiten Stock standen wir dann auf dem Treppenabsatz, und ich, weit

nach vorne gebeugt, traute mich kaum zu atmen und auch nur die kleinste

Bewegung zu machen.

Wie peinlich mir das war. Ich war mir sicher, dass ich nach Erbrochenem roch und

ein Bröckchen davon noch an meinem Hals klebte.

Aber Jed ließ sich nicht irritieren und brachte mich mit meinen zittrigen Knien bis an die

Wohnungstür.

Komm rein, sagte ich, die Schlüssel in meinen schweißnassen Händen.

Jed machte mir Ingwertee und deckte mich mit meiner abgewetzten Decke zu. Mit

dem Handrücken fühlte er meine Temperatur und sagte, dass sein Vater Arzt sei, was ihm dann auch

gleich wieder peinlich war, sodass er hinzufügte, er wüsste natürlich, dass dies nichts zu bedeuten habe. Ob er gehen solle und ich meine Ruhe haben wolle?

Das wollte ich überhaupt nicht.

Dass er mir noch einmal die Hand auflegte, war alles, was ich wollte.

Wenn du dich in Gegenwart eines anderen übergibst, überspringst du drei Stufen, hatte er am nächsten Morgen gesagt und gelacht.

Wie ihr seht, war von Anfang an alles anders.

Und das sagte ich auch Doktor Ash.

Alles war so anders, wie bei keinem anderen Jungen oder Mann. Und auch ich war

anders bei ihm, anders als bei Benjy und den anderen. Ich ließ ihn mir das Essen kochen, gab ihm einen Schlüssel zu meiner Wohnung, bestellte das spezielle Kopfkissen, das er für seinen Rücken brauchte.

Wir kümmern uns umeinander, sagte ich.

Alles war anders, von Anfang an.

Alles war anders, wie die Liebe es will.

Es ist ja nicht so, als würde ich einen Fremden heiraten, sagte ich an dem Tag, an dem wir aufs Standesamt gingen, am Telefon zu meiner

Mutter.

Liebling, erwiderte sie, wir alle heiraten einen Fremden.

Das sagte sie.

ZWEITER TAG

Iron Mountain, 127 Meilen

Wir waren fast da, beinah!

Jed, sagte ich immer wieder, es wird großartig werden.

Wird es, entgegnete er immer wieder.

Ich bin nur einfach so lange nicht hier gewesen.

Der Morgennebel ließ alles geisterhaft erscheinen. Seit mehr als einer Stunde hatte keiner von uns

etwas gesagt, wir befanden uns weiterhin in einer exquisiten Sex-Trance, die

Nacht zuvor erblühte noch immer in unseren Köpfen.

Als ich im Motel erwachte, lagen seine Hände auf meinen Oberschenkeln, und ich erinnerte mich, wie schnell und heftig es

gewesen war, wie ich schaudernd Blicke auf uns im Spiegel hinter dem Fernseher

erhascht und wie tief ich meine Zähne in ihn geschlagen hatte, sodass ich schon dachte Was stimmt nicht mit mir?, obwohl alles stimmte. Es musste irgendwie getan werden, als müsste er tun, was er tat, meine Stirn fest an das Kopfteil gedrückt, die Knie in die Laken gepresst. Aus dem Motel checkten wir aus wie ein

Liebespaar auf der Flucht, Jed mit seiner dunklen Sonnenbrille, getrieben von

dieser nervösen, grotesken Energie, die ihn seit unserer Abreise beherrschte.

Ich hoffte, dass wir sie in der Nacht abgefackelt hatten.

Habe ich dir wehgetan? hatte er nachher in der blauen Dunkelheit des Motelzimmers gefragt. Oder dem Baby?

Ich sagte, nein, natürlich nicht. Ich wagte es nicht, ihm die Wahrheit zu sagen: Ich hätte ihm nicht Einhalt geboten, wenn es so gewesen wäre, so groß war das Begehren. Und ich brauchte auch sein Begehren.

ZWEITER TAG

Iron Mountain, 127 Meilen

Wir waren fast da, beinah!

Jed, sagte ich immer wieder, es wird großartig werden.

Wird es, entgegnete er immer wieder.

Ich bin nur einfach so lange nicht hier gewesen.

Der Morgennebel ließ alles geisterhaft erscheinen. Seit mehr als einer Stunde hatte keiner von uns

etwas gesagt, wir befanden uns weiterhin in einer exquisiten Sex-Trance, die

Nacht zuvor erblühte noch immer in unseren Köpfen.

Als ich im Motel erwachte, lagen seine Hände auf meinen Oberschenkeln, und ich erinnerte mich, wie schnell und heftig es

gewesen war, wie ich schaudernd Blicke auf uns im Spiegel hinter dem Fernseher

erhascht und wie tief ich meine Zähne in ihn geschlagen hatte, sodass ich schon dachte Was stimmt nicht mit mir?, obwohl alles stimmte. Es musste irgendwie getan werden, als müsste er tun, was er tat, meine Stirn fest an das Kopfteil gedrückt, die Knie in die Laken gepresst. Aus dem Motel checkten wir aus wie ein

Liebespaar auf der Flucht, Jed mit seiner dunklen Sonnenbrille, getrieben von

dieser nervösen, grotesken Energie, die ihn seit unserer Abreise beherrschte.

Ich hoffte, dass wir sie in der Nacht abgefackelt hatten.

Habe ich dir wehgetan? hatte er nachher in der blauen Dunkelheit des Motelzimmers gefragt. Oder dem Baby?

Ich sagte, nein, natürlich nicht. Ich wagte es nicht, ihm die Wahrheit zu sagen: Ich hätte ihm nicht Einhalt geboten, wenn es so gewesen wäre, so groß war das Begehren. Und ich brauchte auch sein Begehren.

Es war das erste Mal auf diese Art seit dem Tag, an dem wir die Neuigkeit

erfahren hatten. Es war, als hätte er, seit wir erfahren hatten, dass ich schwanger war, sofort beschlossen, dass ich eine Figurine aus geblasenem Glas war, ein zierliches Ding,

das auf einem hoch gelegenen Bord versteckt werden musste. Als müsste er mich vor der Welt schützen, vor allem aber vor sich selbst.

Iron Mountain, 34 Meilen

Wir fuhren nach Norden, bis es schien, als könnten wir nicht weiter nach Norden fahren. Das Radio hatten wir abgestellt, nur

das dumpfe Dröhnen des Wagens auf dem leeren Highway war zu vernehmen.

Wir fuhren über eine langgezogene Brücke, die niemals zu enden schien. DIE LÄNGSTE HÄNGEBRÜCKE DER WESTLICHEN HEMISPHÄRE! verkündete stolz ein Straßenschild.

Dann, nachdem wir stumpfsinnig die flache, mit Schlaglöchern übersäte Interstate 75 so ungefähr hundert Jahre heruntergebraust waren, kamen wir in eine ganz andere Umgebung.

Üppiges Grün, sehr klare Luft und meilenweit keine Menschenseele zu sehen.

Jed fuhr, ich hatte die Hand auf dem Bauch und einen scharfen Geschmack auf der

Zunge und im Mund. Morgens war mir eigentlich nie schlecht gewesen, aber

irgendwie fühlte ich mich unwohl, neben der Spur. Morgens im Motel war Jed besonders

aufmerksam gewesen, hatte sich sogar extra hingekniet, um mir die Schuhe

anzuziehen. Anzusehen, wie er sich vorbeugte, sein starker Rücken, die gut geformten Arme mit den zwei Brandnarben, die ich so gerne

anfasste, mit den Fingern darüberstrich. Seine warmen Hände auf meinen kalten Füßen zu spüren, während die lecke Klimaanlage unter dem Fenster gnadenlos vor sich hin tuckerte,

wie schon die ganze Nacht, und auf dem alten Teppich darunter eine sich

ausbreitende Pfütze verursachte. Zu spüren, wie diese Hände meine Füße sanft in die Sandalen schlüpfen ließen, das Feingliedrige seiner Finger, meine Hand in seinem Haar, wie er da vor

mir kniete.

Iron Mountain, 13 Meilen

Je näher wir unserem Ziel kamen, desto mehr war es, als hätte sich der Luftdruck im Wagen verschoben. Jeds Kopf hing leicht nach links,

als wäre er in dieser Tempomat-Hypnose gefangen, an die ich mich aus der

Grundschulzeit erinnere, diese langen Fahrten mit meiner Mutter am Wochenende,

um Mr. Panarites auf einer seiner Geschäftsreisen zu besuchen, und Mrs. Panarites auch nicht klüger als zuvor. Meine gesamte Kindheit über war meine Mutter in ihn verliebt, aber er hat seine Frau nie verlassen. Sie

hatte eine unbekannte Immunerkrankung, und manchmal redete sie vor anderen

Leuten so verschwommen, dass alle dachten, sie wäre eine Trinkerin, dabei war sie einfach krank, sehr krank. Niemals würde er sie verlassen, das änderte sich nicht. Schließlich ging er in den Ruhestand und zog nach Scottsdale, zwei Monate später starb seine Frau. Meine Mutter sah die Todesanzeige in der Zeitung, aber wir

haben nie wieder etwas von ihm gehört.

So einen wie ihn gibt es nicht noch einmal, seufzte meine Mutter immer lakonisch, wenn die Rede auf ihn kam.

Vor Jahren hörte ich sie auf der Veranda hinter dem Haus einmal mit meiner Tante Laraine darüber sprechen, mit rauher Stimme, so eindringlich, wie ich es vorher und auch

seitdem nie wieder gehört habe.

Ich kann mir nicht helfen, Laraine. Er hat meine Nummer. Hat er immer gehabt.

Na klar hat er die, entgegnete Tante Laraine. Und deine Nummer ist jetzt mal dran, Schätzchen.

»Da wären wir«, sagte Jed, die ersten Worte seit zwei Stunden, als das Schild vor uns IRON MOUNTAIN ERWARTET SIE! verkündete.

Er sah mich an und lächelte, wobei sein Zahn mit der Kerbe sichtbar wurde. Er lächelte, und es war, als ob ich Jed als kleinen Jungen sehen könnte. Sind wir bald da? Sind wir da? Und wir waren auch fast da.

Es stellte sich heraus, dass Jeds Vater nicht direkt in Iron Mountain mit seinen

geschäftigen siebentausend Einwohnern lebte, sondern etwa zwei Dutzend Meilen weiter,

tief in einem dichten, bemoosten Wald, der sich bis nach Wisconsin erstreckte.

Ein Dörfchen von dreihundert Leuten, nicht einmal vielleicht, ein Dörfchen, das nichts Städtisches hatte und einen Namen, gegen den sich meine Lippen sträubten.

»Barripper«, sagte Jed. »Das ist Kornisch. Die alteingesessenen Bergarbeiterfamilien hier stammen alle

aus Cornwall.«

Ich fragte ihn, was es bedeutete, aber er konnte sich daran nicht erinnern oder

hörte mir, ganz zappelig vor Aufregung, nicht zu, bog auf einen langen, matschigen

Weg ab, die Pupillen von der Fahrt weit aufgerissen. Mit der rechten Hand zog

er den linken Ärmel über das verblassende Ghost-Rider-Tattoo herunter.

Als wir um die letzte Straßenbiegung fuhren, sah ich etwas oder jemanden aus dem Augenwinkel. Eine dunkle

Gestalt, die sich zwischen den Bäumen entlangbewegte – oder eher zwischen ihnen hindurchglitt, als würde sie an Stangen gezogen.

»Wer ist das?«, wollte ich wissen und zeigte darauf.

Aber die Gestalt war verschwunden, nur die Blätter der Bäume bewegten sich noch. »Irgendein Tier wahrscheinlich«, meinte Jed unaufmerksam. »Die sind überall hier oben.«

Der Weg führte in eine Senke, schlammiges Spritzwasser nahm uns fast die Sicht, und da war

er.

Doktor Ash.

Aus dem grünen Dunst heraus erschien Jeds Vater, silberhaarig und strahlend, eine

Heckenschere in der Hand, während er uns mit der anderen zuwinkte, das Gesicht im Schatten des Mützenschirms.

»Dad!«, rief Jed und winkte seinerseits so heftig, dass es schien, der Arm würde gleich abfallen, als Doktor Ash das knarrende Tor des Anwesens aufmachte.

Der Weg stieg wieder an, die Spitze des Hauses bohrte sich in den Himmel, die

Luft verblüffend klar, der unerwartete Geruch frischer Erde.

Jed konnte gar nicht schnell genug aussteigen, sodass er fast vergessen hätte, den Motor abzustellen, und an dem Schlüsselanhänger des Mietwagens herumhantierte.

»Da ist er ja«, rief Doktor Ash.

»Wirklich ... toll, dich zu sehen«, sagte Jed und ging zu ihm hinüber, ungelenk nach Worten suchend. »Wir freuen uns sehr, dich zu sehen.«

Vater und Sohn umarmten sich andeutungsweise, so wie Männer es eben machen, wenn sie sich nahekommen, ohne sich wirklich zu umarmen,

sich stattdessen lieber auf den Rücken klopfen, einen Knuff auf den Arm versetzen und Witze reißen. Mit dem Eltern eigenen Röntgenblick sah Doktor Ash sofort das Tattoo auf Jeds Arm. Wie viel macht das jetzt, Sailor Jerry?

»Und da ist ja auch unsere Jacy«, sagte Doktor Ash und ergriff meine Hand, während sein Blick meinen größer werdenden Bauch taxierte. »Endlich angekommen.«

Doktor Ash beugte sich vor, um mich vorsichtig zu umarmen, wie Jed es bei ihm

getan hatte, als wären wir eine zerbrechliche Christbaumkugel, die einem aus der Hand rutschen könnte.

»Und ich freu mich auch sehr«, meinte ich, »endlich hier zu sein.«

Die wenigen Male, die Jed davon erzählte, hatte er das Haus, in dem er in seiner Kindheit immer den Sommer verbracht

hatte, als Hütte bezeichnet, eine Bude in der Pampa. Jungenkram, hatte er gesagt und dabei die Augen leicht verdreht, sodass man an eine

rustikale Blockhütte dachte, an ein Gewirr von Angelruten neben der Tür, verschlissene Badehandtücher, lauter Flipflops im Eingangsbereich, Hotdogs, die auf einem verrosteten

Standgrill schmorten und dann auf Teller vom Flohmarkt geklatscht wurden.

Aber es war alles andere als eine Hütte. Niedrig, weitläufig, lichterfüllt, durch die Fenster strömte die Sonne herein und streifte über die Ahornbalken und das Messing. Es war viel größer, als ich es mir jemals vorgestellt hatte. Innen war alles waldgrün: die Vorhänge, die Sofas, die Lampenschirme und Bordüren. Wie eine Jagdhütte in einem alten Film, dachte ich, als müssten wir alle Reithosen und hohe Stiefel tragen.

Während Doktor Ash aufräumte, zeigte mir Jed die behagliche Küche mit ihren Schränken aus knorrigem Kiefernholz, die Toilette mit ihren Armaturen aus Messing und

der wie ein Tannenzapfen geformten Seife, die auf Gästehandtüchern bereitlag. Außerdem Doktor Ashs Arbeitszimmer, in dem die Grüntöne einem staunenswerten Karmesinrot wichen. Die Wände waren mit karmesinrotem Damast bespannt, die Regalborde aus Mahagoni quollen

über mit in purpurnes Leder gebundenen Büchern. Auf einem purpurroten Tuch prangte ein riesiger Fisch.

»Ein Glasaugenbarsch«, sagte Jed und lachte. »Vor dem hat es mich als Kind immer gegruselt.«

Je länger wir uns umsahen, desto fassungsloser schien Jed zu werden. Mit großer Verwunderung bewegte er sich durch die Räumlichkeiten, als befände er sich in einem Zeittunnel, machte schließlich vor dem riesigen Erkerfenster halt, von dem aus man in einen endlosen

Kiefernwald blickte, der so malerisch war, dass man ihn beinahe für ein Gemälde oder eine Luftspiegelung halten konnte.

Er war seit mehr als zehn Jahren nicht mehr hier gewesen. Er erinnere sich kaum, sagte er.

»Nach all diesen Jahren«, sagte ich, während ich zusah, wie Jed hingerissen am Fenster stand und mit den Fingern die

steifen, plissierten Vorhänge hinunterfuhr, »sieht ja bestimmt auch alles ganz anders aus.«

Jed wandte sich um und sah mich überrascht an. Als hätte er vergessen, dass es mich auch noch gab.

»Es sieht ganz genauso aus«, erwiderte er.

Erst als wir im Wohnzimmer mit seinen übergroßen, mit Schottenstoff bezogenen Ohrensesseln und dem ebenfalls karierten

Polsterhocker Platz nahmen, fiel mir auf, dass tatsächlich nichts neu, alles jedoch mit großer Sorgfalt instand gehalten war, die glatten Oberflächen reichlich mit Politur behandelt, die Polsterbezüge mit Stärke in Form gehalten, die langweiligen, kastanienfarbenen Kissen von der Sonne

leicht ausgeblichen.

Behutsam öffnete Jed die Tür der Anrichte und ließ dabei einen Staubschleier auf die Zierteller im Innern herabrieseln.

»Es ist immer noch da«, sagte er und streckte die Hand nach einem Foto im Messingrahmen aus, eine

dieser Aufnahmen mit Glanzpatina von einem Porträtstudio. Ein gerade noch präpubertärer Jed war darauf zu sehen, der, blass und langhalsig, auf einer Kaimauer

stand, überragt von seinem gutaussehenden, sonnengebräunten Vater in hellem Leinen. Beide hielten einen preiswürdigen Fang, glitschige Dinger mit toten Augen, in ihren hoch erhobenen Händen. Beide mit nacktem Oberkörper und denselben Cut-offs, wobei Jed auf niedliche Weise seinen eher kümmerlichen Brustkorb aufpumpte, um dem stattlichen Körperbau seines Vaters nahezukommen.

»Das waren noch Zeiten«, flüsterte Jed mit einer Ehrfurcht, wie ich sie bei ihm erst einmal zuvor vernommen

hatte, als Doktor Anwar uns mitteilte, dass ich in der fünften Woche schwanger sei. Ich musste es ihm dreimal sagen, weil er offenbar so

schockiert war, dass er erst einmal gar nichts sagte. Du wirst Vater, Jed. Vater.

Als ich ihn jetzt beobachtete, überkam mich ein Gefühl, das ich nicht benennen konnte. Irgendetwas, das wie der kleine Junge auf dem

Foto zu sein schien, dieser Zehnjährige mit den aufgeschürften Knien und den hervorstehenden Rippen, der so verzweifelt das Kinn nach

oben reckte. Am liebsten hätte ich ihm etwas versprochen, ihn aufgemuntert, mich seltsamerweise zugleich

aber auch zurückgezogen. Einen Schritt zurück gemacht, meinen eigenen Bauch berührt und das Gewicht der Dinge verspürt, die auf uns zukamen.

»Da ist sie ja.« Eine kräftige Stimme dröhnte durch die Luft wie eine Verkündigung. »Wir haben dich also bisher nicht verschreckt?«

Es war Doktor Ash, der sich umgezogen hatte nach der Gartenarbeit. In seinem

abgegriffenen Madrashemd und den Segelschuhen wirkte er ebenso ansehnlich wie

in dem schicken Anzug, den er in dem noblen Restaurant getragen hatte, nur dass

seine Haut diesmal von der Sonne, die von dem schier grenzenlosen weißlichen Himmel auf der Upper Peninsula herabbrannte, goldgebräunt wirkte.

»Ich hätte euch schon seit langem Schuldgefühle einreden sollen, herzukommen«, sagte er. »Die Hochzeit ist schließlich schon über ein Jahr her.«

»Fast zwei«, korrigierte ihn Jed und legte den Arm um meine Schultern.

»Wir wissen ja, wer hier zählt«, lachte sein Vater und sah dann mich an, hob meine Hand in seiner leicht an,

wobei sein Blick auf meinem Bauch ruhte. »Lass sie mich betrachten, diese geheiligte Sache.«

Er trat einen Schritt zurück, und ich dachte, er würde mich jetzt herumwirbeln wie ein Model in einem Showroom oder irgendein

Aschenputtel. Doch er lächelte nur warmherzig.

»Wie war die Fahrt? Ich hab Jed gesagt, dass ihr fliegen solltet. In den ersten

drei Monaten ist das für dich besser. Und außerdem ist Michigan heutzutage ein einziges großes Schlagloch. Das tut mir leid. Wie war die Federung im Auto? Seid ihr abgekämpft? Was können wir tun?«

Sein Blick tanzte fröhlich von meinem Gesicht wieder und wieder zu meinem Bauch, sodass ich

instinktiv die Hände darauf legte. Ich fragte mich, ob er ihn anfassen wollte. Das machten die

Leute eigentlich nicht mehr, aber von meinen Schülern war ich es gewöhnt – Sieben-, Achtjährige, denen vor Verwunderung die Klappe offenstand, die mich mit dem Finger

pieksten und darauf beharrten, das es ja wohl nicht sein könne, dass dort drinnen ein Baby sei.

Nicht die Erwachsenen natürlich, und die meisten Schwangeren, die ich kannte, hassten es. Aber einen flüchtigen Moment lang empfand ich keinen Widerwillen, wenn er mir seine goldenen Hände – immerhin die eines ehemaligen Arztes – hätte auflegen wollen.

Weil er sich wie Familie anfühlte, so wie Jed, wenn auch ein nach außen orientierter Jed, der nach vorne sah und sich wohlfühlte in seiner Haut, eine beruhigende Selbstgewissheit ausstrahlte.

»Zehnte Woche, richtig?«, wollte er wissen, hüllte mich wieder in seine Gastfreundschaft und bot mir einen Eistee an (mit Wildminze aus dem Garten, unschlagbar) oder ein Glas kühles Wasser aus der örtlichen Quelle (das Beste, absolut das Beste).

»Dreizehnte Woche, genau genommen«, erwiderte ich und lächelte.

»Tatsächlich? Jed war nie eine Leuchte in Mathe«, scherzte er und blinzelte Jed zu, der gar nicht zuzuhören schien und zur Anrichte zurückging, leicht schwankend, als wäre ihm schwindlig oder als hätte er zu viel Sonne abbekommen.

»Komm, mein Junge, setz dich her zu deiner schönen Frau«, sagte Doktor Ash mit einem stichelnden Unterton.

»Er ist nur ein bisschen müde«, erklärte ich. »Er ist ja fast die ganze Strecke gefahren.«

»Ich bin nicht müde«, sagte Jed, setzte sich neben mich und legte mir mit überraschender Intimität die Hand auf den linken Oberschenkel. »Ich bin einfach froh, dass wir hier sind.«

Doktor Ash zögerte kurz und lächelte dann. »Ich auch, Jed, ich auch.«

Es lief gut, so gut, und es war so behaglich und leicht nach der endlosen Fahrt

auf der Interstate und Jeds zittrigen Beinen und seiner Ungebärdigkeit, seiner vorauseilenden Nervosität.

Doktor Ash umgab etwas sehr Klassisches und Patrizisches, wie er darauf

beharrte, dass ich mich hinsetzte und ausruhte, wie er die Kissen zurechtrückte und sich vergewisserte, dass mich die Sonne auch nicht blendete (Ich habe auch schon da gesessen, wo du jetzt sitzt. Da bekommst du ja Verbrennungen dritten Grades!)

Ich fühlte mich so umsorgt, so behütet. Auf dieselbe Weise wie von Jed in dieser ersten Nacht, der mich mit meinen

wackeligen Knien die Treppe hinauf geleitete. Als ob er sehr froh wäre, mir helfen zu können, wenn ich mich so schwach fühlte.

Wir hatten eine Viertelstunde angenehm und liebenswert geplauscht, als plötzlich eine Frau mit einem Tablett in der Tür erschien, auf dem ein großer Krug aus Aluminium und drei eisgekühlte, silbrig beschlagene Gläser standen.

»Oh«, sagte Jed, sprang auf und streckte die Hände nach dem Tablett aus. »Mrs. Brandt.«

»Schön, dich zu sehen«, meinte sie, kam auf uns zu und stellte die Gläser und Untersetzer so schnell und geschmeidig auf dem Tisch ab, dass es fast

vollautomatisiert wirkte.

Mir wurde klar, dass sie die Gestalt war, die ich auf der Herfahrt gesehen, die

sich mit derselben mechanischen Präzision bewegt hatte.

»Ja«, sagte Jed und wurde rot. »Ich meine, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Es ist lange her.«

»Und das ist deine Frau.« Sie wandte sich mir zu, scharfkantiges Kinn, schmale, stechend blaue Augen.

Eine Frau unbestimmbar mittleren Alters, die cool aussah, trotz ihres schweren,

tiefroten Haars, streng zurückgebunden und hochgesteckt, und ihres förmlichen Erscheinungsbildes mit gestärkter weißer Bluse, Kragen und messerscharf gebügelten Ärmelaufschlägen, steifer langer Schürze, prall und feminin.

»Jacy«, sagte ich und reichte ihr die Hand. »Und Sie sind ... ähm ...«

»Entschuldigung.« Jed lief erneut rot an. »Mrs. Brandt ist die ...«

»Haushälterin«, erklärte Mrs. Brandt und trat einen Schritt zurück vom Couchtisch, die Hände verschränkt vor dem Körper, wie eine Art Höfling, eine angestaubte, geheimnisvolle Formsache.

Die Klimaanlage im Haus war wohl die ganze Zeit über an, jedenfalls kam es einem aufgrund des ständigen tiefen Summtons und des süßlichen Geruchs von Freon so vor. Dennoch fühlte es sich angenehm warm an, auf den schweren Damastmöbeln zu sitzen, auch wenn der Minztee mittlerweile lauwarm geworden war, und Jed

dabei zu beobachten, wie er ungeschickt nach Worten suchte. (Wir arbeiten jetzt kostendeckend. Also der Shop. Und wir suchen nach einem größeren Laden ...) Mich im Zentrum von Doktor Ashs Aufmerksamkeit zu wissen gab mir zusätzlich ein Gefühl von Wärme und machte mich müde.

»Alles gut«, versicherte ich Jed, als er mich fragte, aber auch er hatte einen Schweißfilm auf der Haut.

Nur Doktor Ash wirkte cool in seinem Madrashemd, dessen Knöpfe oben offenstanden. (Ein Knopf zu viel, würde meine Mutter sagen, aber über Geschmack lässt sich eben nicht streiten.)

»Ich war gedankenlos und gierig«, sagte Doktor Ash. »Ihr braucht jetzt Ruhe. Kommt erst mal an und macht es euch bequem. Jed, du weißt ja, wo das Gästezimmer ist ...«

»Ist es ...«

»Das, genau. Mrs. Brandt hat bestimmt Handtücher bereitgelegt, und alles, was ihr sonst noch braucht.«

Er lächelte, gewinnend wie immer, seine sonnengebräunten Knöchel streiften meinen Unterarm. »Ich bin gierig gewesen.«