8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Mit Hygge zum Glück Dänemark gilt seit 40 Jahren als glücklichstes Land der Welt. Die Journalistin Helen Russell ist dennoch höchst skeptisch, als ihr Mann einen Job bei Lego annimmt – und sie als überzeugte Londoner Großstädterin mit ihm in die dänische Einöde ziehen soll. In Jütland angekommen, findet Helen Russell Schritt für Schritt heraus, was hinter dem geheimnisvollen Wohlfühl-Konzept "Hygge" steckt, das die Dänen den langen Wintern, der Kälte und Dunkelheit trotzen lässt. Hygge ist… mit Freunden an einem lauen Sommerabend bis spät in die Nacht im Garten zu sitzen. Hygge ist… ein schön gedeckter Tisch für die Familie bei Kerzenschein. Hygge ist… ein gemütlicher Winterabend vor dem Kamin im selbstgestrickten Pulli. Hygge ist… viel Holz, Blumen und Gemütlichkeit. Hygge ist… der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und Zimtschnecken. Hygge ist…die dänische Art, das Leben zu genießen. Ein wunderschönes Memoir einer humorvollen jungen Frau, die die zehn Geheimnisse der glücklichsten Menschen entdeckt. Für alle leidenschaftlichen Skandinavien-Fans, die immer noch etwas Neues über ihre liebste Region erfahren wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Helen Russell

Hygg Hygg Hurra!

Glücklich wie die Dänen

Über dieses Buch

»Mein grober Plan für das neue Jahr war, so schnell wie möglich zu verstehen, wie Dänemark tickte und was seine Einwohner so glücklich machte. Bis dahin hatten meine typischen guten Vorsätze fürs neue Jahr ›mehr Yoga machen‹, ›Stephen Hawking lesen‹ oder ›drei Kilo abnehmen‹ gelautet. Für dieses Jahr hatte ich nur einen: ›dänisch zu leben‹. Innerhalb der nächsten zwölf Monate würde ich alle Aspekte dieser Daseinsform erforschen, Experten verschiedenster Bereiche befragen und sie durch Bitten, Drohungen und Bestechung dazu bringen, mir die Geheimnisse der viel gerühmten dänischen Zufriedenheit zu offenbaren und mir zu zeigen, wie die Dänen die Dinge angingen.«

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Helen Russell schreibt als Skandinavien-Korrespondentin für »Guardian«, »Telegraph« und »The Wall Street Journal«. Sie lebt mit Mann, Kind und Hund in Jütland.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

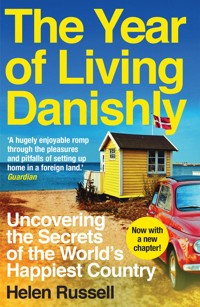

Die englische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »The Year of Living Danishly. Uncovering the Secrets of the World’s Happiest Country« bei Icon Books Ltd.

Text copyright © 2015 Helen Russell

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: bürosüd, München

Coverabbildung: living4media / Anette& Christian

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490384-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

Prolog

1 Januar

2 Februar

3 März

4 April

5 Mai

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 Dezember

13 Weihnachten

Epilog

Glücklich wie die Dänen

Danksagung

Für den kleinen Roten, Lego Man und die Frau in der Skilatzhosen-Baskenmützen-Kombi

Prolog

Alles wird anders! Mein Glücksprojekt

Es hat eigentlich alles ganz harmlos angefangen. Nach ein paar freien Tagen schoben mein Mann und ich den üblichen Nach-Urlaubs-Frust. Es fiel uns unglaublich schwer, uns wieder in den Alltagstrott zu fügen. Auf London ging ein grauer Nieselregen nieder, die Stadt sah schmuddelig und genauso erschöpft aus, wie ich mich fühlte. »Es muss doch mehr geben im Leben …« – dieser fiese Satz kreiste in meinem Kopf, wenn ich morgens mit der U-Bahn ins Büro fuhr, und zwölf Stunden später, wenn ich wieder nach Hause lief, bevor ich auf diversen Abendveranstaltungen noch ein paar Überstunden machen musste. Ich arbeitete als Journalistin bei einem Hochglanzmagazin und kam mir vor wie eine Betrügerin, weil ich meine Tage damit zubrachte, meinen Leserinnen zu versichern, dass sie »alles« haben konnten: Work-Life-Balance und Erfolg, einen gesunden Lebensstil ohne Aufputschmittel und Alkohol und immer den neuesten Look und einen strahlend-frischen Teint. Ich dagegen zahlte in Wahrheit immer noch meinen Studentenkredit ab, brauchte tagsüber deutlich mehr als haushaltsübliche Mengen an Koffein und nachts zum Einschlafen Sauvignon Blanc.

Es war schon ganz normal für mich, dass sich jeden Sonntagabend beim Gedanken an die vor mir liegende Arbeitswoche ein Druckgefühl in meiner Brust ausbreitete, und mit jedem Morgen wirkte die Snooze-Taste meines Weckers unwiderstehlicher. Ich hatte mir meinen Job in dieser Branche mehr als ein Jahrzehnt lang hart erkämpft, doch kaum hatte ich den Posten bekommen, der mir so erstrebenswert erschienen war, musste ich feststellen, dass er mich nicht glücklicher machte, sondern mich nur noch mehr stresste. Meine Ziele verschoben sich ständig. Kaum hatte ich eines erreicht, fehlte mir etwas anderes. Die Liste der Dinge, die ich wollte oder brauchte oder unbedingt tun zu müssen glaubte, war nie abgearbeitet. Ich hingegen befand mich in einem Zustand chronischer Erschöpfung. Mein Leben erschien mir unstet und bruchstückhaft, und obwohl ich mich ständig bemühte, unzählige Dinge gleichzeitig zu erledigen, kam ich nie richtig hinterher.

Ich war 33, so alt wie Jesus, als er starb – nur war er bis dahin schon über Wasser gelaufen, hatte Lepra geheilt und Tote wieder zum Leben erweckt. Er hatte ein paar Jünger um sich geschart, einen Feigenbaum verflucht und auf einer Hochzeit irgendwas ziemlich Geniales mit Wein angestellt. Und ich? Ich hatte einen Job. Und eine Wohnung. Einen Ehemann und sehr nette Freunde. Und einen neuen Hund – eine Promenadenmischung ungeklärter Herkunft, der einen Touch ländliche Beschaulichkeit in unsere hektische Großstadtexistenz bringen sollte. Mein Leben war also ganz in Ordnung.

Abgesehen von Kopfschmerzen, Phasen der Schlaflosigkeit, einer Mandelentzündung, die trotz monatelanger Antibiotikaeinnahme regelmäßig wiederkehrte, und den Erkältungen, die mich alle zwei Wochen niederstreckten. Aber gehörte das nicht einfach dazu?

Bisher hatte mich das Adrenalin des Hauptstadtlebens eher beflügelt, und das gutgelaunte, dynamische Team, in dem ich arbeitete, sorgte dafür, dass mir nie langweilig wurde. Ich hatte ein ausgefülltes Sozialleben, enge Freunde, auf die ich zählen konnte, und ich lebte an einem der aufregendsten Orte der Welt. Aber nach zwölf Jahren Vollgas und der zweiten Messerstecherei in zwei Monaten in meinem Nordlondoner Viertel war ich plötzlich fix und fertig.

Zusätzlich beschäftigte mich noch etwas anderes: Seit zwei Jahren ließ ich mich für viel Geld täglich mit Hormonen vollpumpen, nur um jeden Monat aufs Neue enttäuscht zu werden. Wir wünschten uns so sehr ein Kind, aber es wollte einfach nicht klappen. Inzwischen fühlte es sich immer wie ein Schlag in die Magengrube an, wenn wieder einmal eine Glückwunschkarte und ein Sammelumschlag im Büro herumgereicht wurden, weil eine meiner Kolleginnen in Mutterschutz ging. Man stolpert leider ständig über niedliche Strampelanzüge von GAP, wenn man sich seit Jahren nichts sehnlicher wünscht als ein Baby und deswegen dreimal wöchentlich einen Frauenarzttermin hat. Mein Umfeld machte schon Scherze: Ich solle mich beeilen, so jung sei ich schließlich auch nicht mehr, irgendwann sei der Zug abgefahren. Ich lächelte, was das Zeug hielt, und musste mich zusammenreißen, meinem Gegenüber nicht ins Gesicht zu schlagen und »Halt einfach die Klappe!« zu schreien. Ich hatte mich damit abgefunden, demnächst Termine für eine künstliche Befruchtung in meinen Arbeitstag zu pressen, um die verlorene Zeit danach durch noch mehr Überstunden wettzumachen. Ich musste weiter funktionieren, ich musste mich davon abhalten, zu viel nachzudenken, und ich musste den Lebensstil aufrechterhalten, von dem ich dachte, dass ich ihn wollte. Von dem ich dachte, dass wir ihn bräuchten.

Meine bessere Hälfte stand nicht weniger unter Druck als ich, und wenn er abends nach Hause kam, war er meistens auf die ganze Welt sauer. Er regte sich über die unfähigen Autofahrer auf, mit denen er auf der eineinhalbstündigen Fahrt zur Arbeit und zurück konfrontiert war, brach dann auf dem Sofa zusammen, wo er bei irgendwelchem Trash im Fernsehen ins Koma sank, bevor er schließlich ins Bett kroch.

Mein Mann ist blond, sieht sehr ernst und ein bisschen wie ein Physiklehrer aus und hat als Kind mal an einem Casting für Kinderschokolade teilgenommen. Er wusste zwar nicht so genau, was das ist, weil er ohne Fernsehen aufwuchs, aber seine Eltern hatten die Anzeige im Guardian gesehen und fanden, dass das Produkt sehr gesund klang. Ein anderes, äußerst blasses Kind bekam schließlich die Rolle, aber mein Mann erinnert sich immer noch gerne an den Tag, an dem er zum ersten Mal ein Nintendo-Spiel in Händen hielt, das ein anderer hoffnungsvoller Bewerber mitgebracht hatte. Außerdem durfte er so viel Schokolade essen, wie er wollte – ebenfalls etwas, was sonst verboten war. Seine Eltern hielten ihn von den ganzen neumodischen Spielen und Nahrungsmitteln fern und ließen ihm stattdessen klassische Musik, Museumsbesuche und ausgiebige Spaziergänge an der frischen Luft angedeihen. Ihre abgrundtiefe Enttäuschung, als ihr Sohn im zarten Alter von acht Jahren einen dicken Spielzeugkatalog zu seiner Lieblingslektüre erklärte, kann ich zumindest etwas nachvollziehen: Er verbrachte unzählige glückliche Stunden damit, diverse Unterhaltungselektronik und Lego-Sets einzukringeln, die er sich wünschte. Eigentlich war damals schon absehbar, in welche Richtung er sich entwickeln würde.

Als er mir über den Weg lief, hatte ich die Hoffnung bereits aufgegeben. Das war, genau gesagt, im Jahr 2008. Sein Vorgänger hatte auf einer Hochzeit mit mir Schluss gemacht (kein Witz), und mein letztes Date hatte mich zu sich nach Hause zum Essen eingeladen, war dann aber an einer Fußballübertragung im Fernsehen hängengeblieben und hatte darüber vergessen, einkaufen zu gehen. Er bot an, mir eine Pizza zu bestellen, aber ich sagte, er solle sich keine Umstände machen. Ich hegte also keine allzu hohen Erwartungen, als ich meinen zukünftigen Mann kennenlernte und er mir anbot, für mich zu kochen.

Das Essen erwies sich dann aber als überraschend gelungen. Und er war klug, lustig und nett, er wusste sogar mit Souffléförmchen umzugehen. Letzteres beeindruckte insbesondere meine Mutter schwer. »Der junge Mann muss eine sehr gute Erziehung genossen haben«, erklärte sie mir, »wenn er sogar Souffléförmchen besitzt. Und sogar noch etwas damit anfangen kann.«

Drei Jahre später habe ich ihn dann geheiratet. Vor allem, weil er mich zum Lachen brachte, klaglos meine eher experimentellen Mahlzeiten zu sich nahm und nicht genervt war, wenn ich in unserer Wohnung eine Großrazzia nach Süßigkeiten veranstaltete. Doch er konnte mich auch auf die Palme bringen: indem er praktisch täglich Schlüssel, Brieftaschen, Handy oder alles drei auf einmal verlor und mit seiner ärgerlichen Angewohnheit, eine halbe Stunde auf dem Klo zu verbringen (»Sag mal, tapezierst du da drinnen neu, oder was?«). Aber wir kamen gut miteinander zurecht und lebten harmonisch zusammen. Und trotz der Arzttermine sowie der leichten Verzweiflung respektive Erschöpfung respektive Viruserkrankungen respektive finanziellen Engpässen am Monatsende liebten wir uns.

Ich stellte mir unser Leben so vor: Wir würden vermutlich in ein paar Jahren aus London wegziehen, arbeiten, Freunde treffen, Urlaub machen und dann in Rente gehen. Ich wollte meine alten Tage wie eine britische Jessica Fletcher in »Mord ist ihr Hobby« verbringen, harmlose Krimis schreiben und Kriminalfälle lösen und mit einem Tässchen Tee auf ein heiteres Ende zusteuern. Mein Ruhestand würde der Hammer werden. Doch als ich meinen Mann an diesen Phantasien teilhaben ließ, war er wenig begeistert: »Das ist alles?«, fragte er mich. »Aber das machen doch alle.«

»Hast du mir nicht zugehört?«, insistierte ich. »Ich sprach von Jessica Fletcher.«

Er deutete an, dass »Mord ist ihr Hobby« doch nur eine Fernsehsendung sei, worauf ich ihn anblaffte, er wolle mir jetzt wohl auch noch erklären, dass es keine Einhörner gäbe. Da unterbrach er mich, um mir mitzuteilen, dass er unbedingt einmal im Ausland leben wolle.

»Ausland?«, fragte ich, weil ich unsicher war, ob ich ihn richtig verstanden hatte. »Du meinst, außerhalb dieses Landes? Nicht auf dem Land?«

»Genau.«

»Oh.«

Ich bin nicht sonderlich scharf auf Abenteuer, davon hatte ich in meiner Jugend und in meinen Zwanzigern genug. Inzwischen sehne ich mich nach Stabilität. Wenn man mir mit irgendetwas Gewagtem auch nur winkt, ziehe ich mich sofort in meine Komfortzone zurück. Experimente wage ich nicht mal auf der Speisekarte. Doch meinem Mann schwebte offensichtlich mehr vor. Das machte mir Angst, ich fürchtete, ihm irgendwann nicht mehr zu genügen, und Zweifel begannen an mir zu nagen. Dann, eines verregneten Mittwochabends, eröffnete er mir, dass man ihm einen neuen Job angeboten hatte. In einem ganz anderen Land.

»Wie bitte? Wann war das?«, fragte ich, voller Misstrauen, er könnte sich irgendwo beworben haben, ohne mir davon zu erzählen.

»Heute Vormittag«, antwortete er und zeigte mir eine E-Mail, die offenbar tatsächlich aus heiterem Himmel eingetroffen war. Darin fragte man ihn, ob er Interesse habe, umzuziehen … nach Dänemark. Das Land, aus dem Plunderteilchen und Schinken, starke fiktionale Frauenfiguren und das frühere Lieblingsspielzeug meines Mannes stammten. Und es waren eben die Hersteller der kleinen Plastiksteine, die ihn anheuern wollten.

»Lego?«, fragte ich mit einem ungläubigen Blick auf die E-Mail. »Wir sollen nach Dänemark ziehen, damit du bei Lego arbeiten kannst?« Wollte er mich verarschen? Spielten wir in einem verkorksten Sequel dieses Tom-Hanks-Films mit, in dem Erwachsene ihre Kindheitswünsche erfüllt bekommen? Was kam als Nächstes? Würden die fünf Freunde mich in ihre Bande aufnehmen? Würde ich gleich eine SMS von My Little Pony bekommen, mit dem Angebot, Herrscherin über Equestria zu werden? »Um Himmels willen, wie ist das denn passiert? War da ein Flaschengeist am Werk oder ist ein Zaubertrick schiefgegangen?«, fragte ich.

Mein Mann schüttelte den Kopf. Er habe wirklich erst heute davon erfahren – ein Headhunter, mit dem er vor Jahren einmal Kontakt gehabt hatte, musste ihn ins Gespräch gebracht haben. Doch auch wenn er die Sache nicht aktiv herausgefordert habe, liege das Angebot nun auf dem Tisch, und er hoffe, dass wir wenigstens darüber nachdenken könnten.

»Bitte!«, bettelte er. »Tu es für mich. Ich würde es für dich auch tun. Das nächste Mal ziehen wir dann für deinen Job um«, versprach er.

Das war beim besten Willen kein faires Angebot. Er wusste genau, dass ich nur zu gern bis an mein Lebensende irgendwo im Umkreis des Londoner Autobahnrings hocken geblieben wäre, um das Projekt »Jessica Fletcher« zu realisieren. Dänemark war in meinen Plänen nun wirklich nicht vorgekommen. Doch ihm war das wirklich wichtig. Im Lauf der folgenden Woche wurde es zu unserem einzigen Gesprächsthema außerhalb der Arbeit, und je länger wir darüber redeten, desto klarer wurde mir, wie viel ihm die Sache bedeutete. Wenn ich ihm das jetzt, nach einem Jahr Ehe, verweigerte, wie würde sich das auf unsere Zukunft auswirken? Würde es zu den Dingen gehören, die wir später einmal bereuten? Oder noch schlimmer, die er mir ewig nachtragen würde? Ich liebte ihn. Also willigte ich ein, zumindest darüber nachzudenken.

Zu Recherchezwecken fuhren wir ein Wochenende nach Dänemark und besuchten Legoland. Wir machten uns darüber lustig, wie langsam alle fuhren und wie viel ein ganz normales Sandwich kostete. Es gab auch ein paar Pluspunkte: Alles war sauber, das dänische Gebäck übertraf unsere kühnsten Erwartungen, und die Landschaft war eindrucksvoll, wenn sie auch nicht ganz an die Schönheit norwegischer Fjorde heranreichte.

Während dieses Wochenendes eröffneten sich uns allmählich ganz neue Möglichkeiten. Wir begannen zu ahnen, dass es einen anderen Lebensstil gab, wir stellten fest, dass die Menschen hier anders waren als bei uns daheim. Mal abgesehen davon, dass es sich ausnahmslos um stramme Wikinger handelte, die sowohl mich mit meinen 1,60 Metern als auch meinen Mann mit seinen 1,80 (wenn er sich streckte) überragten – die Dänen, denen wir begegneten, sahen auch anders aus als wir: Sie sahen entspannt aus. Sie gingen langsamer. Sie nahmen sich Zeit, um auf ihre Umgebung zu achten oder einfach mal durchzuatmen.

Dann kehrten wir zurück nach Hause in unser Hamsterrad. Und sosehr ich mich auch bemühte, ich bekam die Idee nicht mehr aus meinem Kopf – sie war wie ein fesselnder Krimi, der sich langsam in allen Details entfaltet. Die Vorstellung, dass wir an unserer Art zu leben etwas ändern konnten, verdrängte meine bisherige stoische Resignation und versetzte mich in Unruhe. Bis zum Projekt »Jessica Fletcher« schien es plötzlich noch sehr lange hin, und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich das momentane Tempo noch dreißig Jahre durchhalten würde. In Erwartung des (zugegebenermaßen großartigen) Ruhestands das halbe Leben von vornherein abzuschreiben, war eine ziemlich antiquierte Sichtweise, das dämmerte mir langsam. Ich war doch keine Leibeigene, die schuften musste, bis sie tot umfiel. Ich arbeitete im London des 21. Jahrhunderts. Ich hätte eigentlich ein gutes Leben haben müssen. Ein angenehmes, ja sogar leichtes. Die Tatsache, dass ich mit 33 von der Rente träumte, war eindeutig ein Zeichen, dass sich etwas ändern musste.

Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich zum letzten Mal entspannt gewesen war. Also wirklich entspannt, ohne rezeptfreie Schlaftabletten oder Alkohol. Wenn wir nach Dänemark zögen, phantasierte ich, würden wir ein Leben mit weniger Stress vielleicht wirklich hinkriegen. Wir könnten am Meer wohnen. Wir könnten mit unserem Hund jeden Tag am Strand spazieren gehen. Wir müssten nicht mehr U-Bahn fahren. Da, wo wir hinziehen würden, gab es gar keine U-Bahn.

Nach diesem Ausflug in eine »andere Welt« standen wir vor einer Entscheidung. Wir konnten so weitermachen wie bisher oder etwas unternehmen, bevor unser Elend uns ins Gesicht geschrieben stand. Wenn wir jemals ein erfüllteres Leben führen wollten, dann mussten wir etwas ändern. Jetzt.

Als großer Skandinavienfan war mein Mann bereits Feuer und Flamme für das Dänemarkprojekt. Ich bin ein viel vorsichtigerer Typ und brauchte noch Zeit zum Nachdenken. Als Journalistin musste ich erst einmal recherchieren.

Außer dass Kommissarin Lund Strickpullis im Färöer-Muster und Birgitte Nyborg aus »Borgen« einen Haarknoten trug und dass der Autor der Serie, Adam Price, ein erstaunliches Talent hatte, die Niederungen der Tagespolitik für die Prime-Time interessant zu machen, wusste ich bisher wenig über Dänemark. Die nordischen Krimis, die ich mir angesehen hatte, hatten mich zweierlei gelehrt: dass es dort immer regnet und ziemlich häufig Menschen umgebracht werden. Doch es handelte sich anscheinend auch um ein beliebtes Urlaubsziel: Die offiziellen Zahlen des staatlichen Tourismusportals Visit Denmark wiesen ein Wachstum um 26 Prozent aus. Ich fand auch heraus, dass dieses winzige skandinavische Land wirtschaftlich in einer viel höheren Liga spielte, mit seinen Exportschlagern Carlsberg (das mutmaßlich beste Lagerbier der Welt), Arla (der weltweit siebtgrößte Produzent von Milchprodukten, darunter auch die Premiumbutter Lurpak), Danish Crown (die den größten Teil des britischen Schinkens liefern) und natürlich Lego – der größte Spielzeughersteller der Welt. Nicht schlecht für ein Land mit 5,5 Millionen Einwohnern (also etwa so viele, wie in Südlondon leben).

5,5 Millionen! Darüber musste ich schallend lachen. Ich war allein in der Wohnung, nur unser Hund leistete mir Gesellschaft, aber er tat sein Bestes, zur Konversation beizutragen, indem er ungläubig prustete. Vielleicht war es auch ein Niesen. »Dürfen 5,5 Millionen Menschen überhaupt einen Staat bilden?«, fragte ich ihn. »Ist das nicht eher eine große Stadt? Brauchen die denn überhaupt eine eigene Sprache?« Der Hund machte sich davon, als sei es unter seiner Würde, diese Fragen zu beantworten, aber ich ließ mich nicht beirren.

Ich fand heraus, dass Irlands zentrales Statistikamt Dänemark als das Land mit den höchsten Lebenshaltungskosten in der EU eingestuft hatte und dass seine Einwohner erdrückend hohe Steuern zahlten. Was bedeutete, dass wir das auch müssten. Na großartig! Wir würden am Ende des Monats noch klammer sein als bisher … Aber, so erfuhr ich auch, für sein Steuergeld bekam man dort eine umfassende soziale Absicherung, ein kostenloses Gesundheits- und Bildungssystem (inklusive Universität), staatlich subventionierte Kinderbetreuung und eine Arbeitslosenversicherung, die zwei Jahre lang achtzig Prozent des bisherigen Gehalts zahlte. In Dänemark war außerdem die Kluft zwischen Arm und Reich so gering wie nirgendwo sonst, und auch wenn noch kein Land der Welt wirkliche Geschlechtergerechtigkeit erreicht hat, kam Dänemark diesem Ideal am nächsten, dank einer weiblichen Ministerpräsidentin und einer ganzen Reihe starker Frauen in Führungspositionen. Im Gegensatz zu den USA und Großbritannien, wo man sowieso schon überarbeiteten und unterbezahlten Frauen sagte, sie sollten sich doch einfach mehr reinhängen, um Erfolg zu haben, sah es so aus, als könne frau in Dänemark genauso gut auch mal rumhängen, das wäre genauso in Ordnung. Nein, in Dänemark schien man Frauen nicht auch noch die Peitschen zur Selbstgeißelung zu reichen, wenn sie sich nicht bemühten, wirklich »alles« zu bekommen. Das fand ich zur Abwechslung wirklich erfrischend.

Während wir in den USA und in Großbritannien für mehr Lohn gekämpft hatten, hatten die Skandinavier für mehr Zeit gekämpft – mehr Elternurlaub, mehr Freizeit, eine vernünftige Work-Life-Balance. Dänemark zählt regelmäßig zu den Ländern mit den kürzesten Wochenarbeitszeiten für Angestellte, und neuere Zahlen (von »Danmarks Statistik«, der staatlichen Statistikbehörde) belegen, dass die Dänen durchschnittlich nur 34 Stunden pro Woche arbeiten. Zum Vergleich: Briten arbeiten durchschnittlich 42,7 Wochenstunden (laut Office for National Statistics, der staatlichen britischen Behörde). Statt rund um die Uhr zu schuften und das Mehreinkommen zu investieren, um andere Lebensbereiche outzusourcen – vom Kochen über das Putzen und die Gartenarbeit bis hin zum Waxing –, neigen die Dänen offenbar eher zum Do-it-yourself-Prinzip.

Dänemark hielt außerdem ein paar Weltrekorde: mit dem besten Restaurant der Welt (das Noma in Kopenhagen), als Nation mit dem meisten Vertrauen und der niedrigsten Bereitschaft, Hierarchien zu akzeptieren. Ein Knüller jedoch fesselte mich am meisten: Unsere mögliche neue Heimat war offiziell das glücklichste Land der Welt! Der World Happiness Report der Vereinten Nationen begründete dies mit dem hohen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, einer hohen Lebenserwartung, wenig Korruption, einem stark ausgeprägten Zusammengehörigkeitsgefühl, viel Freiheit bei Entscheidungen über das eigene Leben und einer Kultur der Großzügigkeit. In der Rangliste folgten dicht darauf Schweden und Norwegen, aber Dänemark stach heraus: Es stand nämlich auch laut britischer Statistikbehörde und laut Glücksindex der EU-Kommission an der Spitze der glücklichsten Nationen – diese Position hat das Land inzwischen vierzig Jahre in Folge inne. Nun wurde die Sache langsam, aber sicher interessant.

»Glück« ist für Lifestyle-Journalisten so etwas wie der Heilige Gral. Jeder Artikel, den ich je geschrieben habe, hatte in irgendeiner Weise mit der Erreichung dieses schwer fassbaren Ziels zu tun. Und seit ich meine Armeetasche Anfang der Neunziger mit dem Text des REM-Songs »Shiny Happy People« verunstaltet habe, will ich unbedingt selbst dazugehören (dass es sich bei dem Lied um einen ironischen Kommentar zur kommunistischen Propaganda handelt, ist mir damals zugegebenermaßen entgangen, aber ich war schließlich erst zwölf).

Glückliche Menschen, das war erwiesen, verdienten mehr Geld, waren gesünder, hatten haltbarere Beziehungen und rochen sogar besser. Jeder wollte glücklich sein, oder etwa nicht? Auf jeden Fall verwandten wir viel Zeit und Geld darauf, dieses Ziel zu erreichen. Zum Zeitpunkt meiner Recherche war die Selbsthilfe-Industrie in den USA 11 Milliarden Dollar schwer und hatte britischen Verlagen in den letzten fünf Jahren 60 Millionen Pfund eingebracht. Der Konsum von Antidepressiva war in den letzten fünfzehn Jahren um 400 Prozent gestiegen – sie standen bei den meistverschriebenen Medikamenten weltweit an dritter Stelle (nach Cholesterinsenkern und Schmerzmitteln). Selbst die wenigen Glücklichen, die noch nie Stimmungsaufheller geschluckt oder ein Buch in die Hand genommen haben, das bessere Laune verspricht, haben vermutlich schon mal Essen, Alkohol, Koffein oder eine Kreditkarte eingesetzt, um sich ein bisschen aufzuheitern.

Doch was, wenn man Glück gar nicht kaufen kann? Ich konnte förmlich spüren, wie die Götter des Lifestyle-Journalismus kurz davor waren, mich zu verfluchen, als mir dieser schockierende Gedanke kam. Was, wenn Glück eher ein Prozess ist, an dem man arbeiten muss? Etwas, wofür man Körper und Seele trainieren muss? Und die Dänen hatten kapiert, wie das geht?

Einer der Vorteile des Journalismus besteht darin, dass man von Berufs wegen neugierig sein darf. Ich kann alle möglichen interessanten Leute unter dem Vorwand der »Recherche« anrufen und sie mit Fragen löchern. Als ich auf den dänischen »Glücksökonomen« Christian Bjørnskov stieß, kontaktierte ich ihn also einfach.

Er bestätigte meinen Verdacht, dass unsere nordischen Nachbarn Trost nicht im Geldausgeben suchen (worin 90 Prozent meiner üblichen Problembewältigungsstrategien bestanden).

»Dänen glauben nicht daran, dass es sie glücklicher macht, immer mehr Zeug zu kaufen«, erklärte mir Christian Bjørnskov. »Ein größeres Auto bedeutet in Dänemark vor allem eine höhere Kfz-Steuer. Und für ein größeres Haus braucht man länger zum Putzen.« Gemäß der tiefgründigen Weisheit des späten großen Notorious B.I.G zieht mehr Reichtum nur mehr Sorgen nach sich, oder wie es laut meiner neuesten Lieblings-App, Google Translate, etwas weniger eingängig auf Dänisch heißt: »Mere penge, mere problemer.«

Aber worauf waren die Dänen denn dann scharf? Und warum waren sie alle so glücklich? Skeptisch hakte ich bei Christian Bjørnskov nach: Waren sie vielleicht nur deswegen so zufrieden, weil sie weniger vom Leben erwarteten?

»Auf keinen Fall«, verneinte er prompt. »Dass die Dänen so glücklich sind, weil sie niedrige Erwartungen hegen, ist ein weitverbreiteter Glaube. Aber als man die Dänen für die letzte europäische Studie dazu befragte, stellte sich heraus, dass ihre Erwartungen sowohl sehr hoch als auch sehr realistisch waren.« Also waren die Dänen nicht deshalb glücklich, weil ihre realistischen Erwartungen sich erfüllten, sondern weil ihre hohen Erwartungen auch realistisch waren? »Ganz genau.«

»In Dänemark herrscht ein Gefühl großer persönlicher Freiheit«, sagte mir Bjørnskov. Das Land ist für seine Progressivität bekannt, so legalisierte es als erstes Land überhaupt die Ehe für Homosexuelle und als erstes europäisches Land Geschlechtsumwandlungen ohne verpflichtende Sterilisation.

»Das ist keine allgemein skandinavische Angelegenheit«, fuhr Bjørnskov fort. »In Schweden zum Beispiel sind bestimmte Dinge immer noch ein Tabu, zum Beispiel offen homosexuell zu leben oder sich als Frau gegen Kinder zu entscheiden. In Dänemark ist es völlig in Ordnung, Mitte dreißig zu sein und keine Kinder zu wollen. Niemand wird einen deshalb schief anschauen. Hier ist der Zwang zu sozialer Konformität viel weniger ausgeprägt als anderswo.«

Das bedeute jedoch nicht, dass der Durchschnittsdäne nicht in anderer Hinsicht sehr konformistisch sei, warnte mich Christian Bjørnskov. »Wir sehen in der Regel alle ziemlich gleich aus. Entsprechend Alter und Geschlecht tragen wir mehr oder weniger Einheitskleidung.« Frauen unter vierzig trugen Skinny Jeans, ein weites T-Shirt, eine Lederjacke, einen kunstvoll um den Hals geschlungenen Schal und einen Haarknoten oder aalglatte blonde Haare. Bei Männern unter dreißig waren es Skinny Jeans, knöchelhohe Sneaker, T-Shirts einer Band oder mit Slogan, Bomberjacken aus den Neunzigern und so eine Art Bürstenschnitt. Ältere Männer und Frauen bevorzugten Poloshirts, bequeme Schuhe, Hosen und Jacketts. Und alle einte der Hang zu Brillen mit schwarzem Gestell von skandinavischen Herstellern. »Aber wenn man die Dänen fragt, was sie denken und für akzeptabel halten, bekommt man sehr vielfältige Antworten«, sagte Bjørnskov. »Die Leute hier finden sehr wenig wirklich seltsam.«

Er erklärte mir, dass soziale Unterschiede keine große Rolle spielten, und nannte als Beispiel seinen eigenen Tennisclub. Vor meinem geistigen Auge tauchten sofort diese Upperclass-Typen auf, die wie in einem Woody-Allen-Film auf einem Anwesen in den Hamptons Eistee trinken, aber Christian Bjørnskov stellte das richtig. »In Dänemark geht es in Sportvereinen nicht darum, die anderen auszustechen – wir wollen da wirklich nur Sport treiben. Hier sind viele Leute in einem Verein, und ich zum Beispiel spiele regelmäßig Tennis mit einem Lehrer, einem Supermarktverkäufer, einem Tischler und einem Buchhalter. Wir sind alle gleich. Hierarchien sind nicht sonderlich wichtig.«

Tatsächlich wichtig sei den Dänen vor allem Vertrauen. »In Dänemark vertrauen wir nicht nur Freunden und Familie, sondern auch dem Mann oder der Frau auf der Straße – und das spielt für unser Leben und unser Glückslevel eine wirklich bedeutende Rolle. Dass die Dänen in ihre Mitmenschen großes Vertrauen haben, wurde in Umfragen immer wieder belegt. Auf die Frage ›Glauben Sie, dass die meisten Menschen vertrauenswürdig sind?‹ antworten mehr als 70 Prozent der Dänen mit Ja. Im restlichen Europa sind es durchschnittlich nur etwas über dreißig Prozent.«

Das schien mir wirklich außergewöhnlich – ich selbst vertraute noch nicht einmal 70 Prozent meiner Verwandtschaft. Völlig perplex war ich, als der Glücksforscher mir erzählte, dass sich dänische Eltern so sicher fühlten, dass sie ihre Kinder unbeaufsichtigt im Kinderwagen vor Häusern, Cafés und Restaurants zurückließen. Anscheinend schloss man auch Räder nie an und ließ Fenster offen stehen, so groß war das Vertrauen in die Mitmenschen, in die Regierung, in das System.

Dänemark hat nur ein minimales Verteidigungsbudget, und trotz Wehrpflicht wäre das Land praktisch nicht imstande, sich gegen einen Angriff selbst zu verteidigen. Doch weil es zu seinen Nachbarn ein so gutes Verhältnis hat, gibt es keinen Grund, sich zu fürchten. Christian Bjørnskov fasste das so zusammen: »Das Leben ist viel einfacher, wenn man den Leuten vertrauen kann.«

»Trägt dazu Dänemarks Sozialsystem bei?«, fragte ich ihn.

»Bis zu einem gewissen Grad ganz bestimmt. Es gibt weniger Grund für Misstrauen, wenn alle gleich sind und der Staat sich um jeden kümmert.«

Und was würde passieren, wenn eine rechte Partei an die Macht käme oder der Regierung das Geld ausginge? Was würde aus der berühmten dänischen Glückseligkeit, wenn der Staat nicht mehr für alle sorgt?

»Das Glück der Dänen hängt nicht ausschließlich am Wohlfahrtsstaat oder wie es wirtschaftlich läuft«, behauptete Christian Bjørnskov. »Die Dänen wollen, dass ihr Land als tolerante, glückliche Gesellschaft mit Chancengleichheit wahrgenommen wird. Dänemark hat als erstes Land die Sklaverei abgeschafft und blickt auf eine lange Tradition der Geschlechtergerechtigkeit zurück. Schon 1918 saßen Frauen hier im Parlament. Wir sind schon immer stolz auf unseren Ruf gewesen und bemühen uns sehr, dass er so bleibt. Das Streben nach Glück ist unbewusst in jedem Bereich unserer Kultur verankert.«

Am Ende unseres Telefongesprächs schien mir die Vorstellung, ein Jahr in Dänemark zu verbringen, (beinahe) verlockend. Es wäre schön, mal wieder zu Atem zu kommen. Mal wieder zum Leben zu kommen. Nur für eine Zeitlang. Als mein Mann nach Hause kam, hörte ich mich mit sehr leiser Stimme, die gar nicht mir zu gehören schien, sagen: »Hm … na ja … also gut … lass uns hingehen.«

Lego Man, wie ich ihn von nun an nennen will, vollführte angesichts dieser Neuigkeit einen ganz bezaubernden roboterartigen Tanz um unseren Küchentisch. Dann griff er zum Telefon und rief seinen Headhunter an – ich hörte ein Jauchzen. Am folgenden Tag kam er mit einer Flasche Champagner nach Hause und überreichte mir feierlich einen Schlüsselanhänger mit einer goldenen Lego-Minifigur. Ich dankte ihm mit allem Enthusiasmus, den ich aufbringen konnte, und wir tranken Champagner auf unsere Zukunft.

»Auf Dänemark!«

Aus einem vagen Projekt, das unrealistisch oder doch zumindest weit in der Zukunft zu liegen schien, wurden konkrete Vorbereitungen. Wir füllten hier in England Formulare aus, sprachen mit sogenannten Relocation-Beratern in Dänemark, begannen, unserem Umfeld von unseren Plänen zu erzählen – und waren mit überraschenden Reaktionen konfrontiert. Manche befürworteten unsere Entscheidung. Viele sagten mir, ich sei »sehr mutig« (das bin ich nun wirklich nicht). Ein Paar gestand uns, sie würden es uns am liebsten nachtun. Viele waren total überrascht. Eine Freundin zitierte Samuel Johnson mit der Aussage, wer London satthabe, habe das ganze Leben satt. Eine andere riet mir allen Ernstes, ich solle behaupten, wir gingen nur neun Monate weg, »denn wenn du ein Jahr sagst, wird keiner den Kontakt halten, dann denken alle, du gehst für immer.« Na großartig, danke schön.

Als ich meinen guten, phasenweise sogar glamourösen Job kündigte, war das Echo ähnlich gemischt. »Bist du wahnsinnig?«, »Haben sie dich gefeuert?« und »Lässt du dich jetzt von deinem Mann aushalten?« waren die gängigsten Fragen. »Schon möglich«, »Nein« und »Ganz sicher nicht« lauteten meine Antworten. Ich erklärte meinen Kollegen, dass ich vorhatte, als freie Journalistin über Gesundheits-, Lifestyle- und Wellnessthemen und als Korrespondentin aus Skandinavien für englische Zeitungen zu schreiben. Einige gestanden mir unter der Hand, dass sie auch schon daran gedacht hatten, sich selbständig zu machen. Andere konnten es beim besten Willen nicht begreifen, eine Kollegin sprach sogar von »Karriereselbstmord« – wenn ich mir nicht sowieso schon Sorgen gemacht hätte, dann machte ich sie mir jetzt.

»Was habe ich nur angerichtet«, jammerte ich den lieben langen Tag. »Was, wenn es nicht funktioniert?«

»Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht«, lautete Lego Mans pragmatische Antwort. »Wir geben uns ein Jahr, und wenn es uns nicht gefällt, dann kommen wir einfach zurück.«

Aus seinem Mund klang das alles so einfach, als wäre es idiotisch, es nicht zu versuchen.

Also ging ich nach einem emotionalen Ausbruch an meinem letzten Arbeitstag nach Hause und packte Kleider, Blazer und die Schuhe mit Zehn-Zentimeter-Absatz, die über ein Jahrzehnt meine tägliche Uniform gewesen waren, weg. Wo wir hinfuhren, würde ich sie nicht brauchen.

An einem Samstag tauchten sechs Möbelpacker in unserer winzigen Souterrainwohnung auf und verlangten Kaffee und Schokoladenkekse. Wir packten unsere irdischen Güter in 132 Umzugskartons und luden sie in einen Schiffscontainer, der sie in die ferne dänische Provinz bringen würde. Es passierte wirklich. Wir würden umziehen. Und zwar nicht in eine wohlige Ausländerenklave in Kopenhagen. So wie London nicht wirklich England ist, so ist Kopenhagen nicht »das wahre Dänemark«, hatte ich mir sagen lassen. Wo wir hinzogen, brauchten wir kein Straßenverzeichnis, keine Monatskarte für die U-Bahn und auch keine Rabattkarten für Designer-Schuhläden.

Wo wir hingingen, brauchten wir nur Gummistiefel und Regenjacken. Wir waren auf dem Weg in den Wilden Westen Skandinaviens: das ländliche Jütland.

Die Kleinstadt Billund in der Südhälfte der Halbinsel hatte nur 6100 Einwohner. Ich kenne Leute, die haben mehr Freunde bei Facebook. In Billund befindet sich die Lego-Zentrale, Legoland und … na ja, sonst nichts, soweit ich das bis dahin beurteilen konnte.

»Ihr zieht nach wie? Bell End?«, fragten mich Familie und Freunde unzählige Male. »Billund«, stellte ich richtig. »Drei Stunden entfernt von Kopenhagen.«

Wenn sie auch nur einen Hauch interessiert klangen, ging ich mehr in die Tiefe und erzählte ihnen, dass ein Tischler namens Ole Kirk Christiansen in den 1930er Jahren in der Stadt einen neuen Anfang gewagt hatte. Dass er, wie in einem Hans-Christian-Andersen-Märchen, ein armer Witwer mit vier Kindern war, der anfing, Holzspielzeug herzustellen, um über die Runden zu kommen. Dass er dann zur Herstellung von Plastikbauklötzchen überging, die er »Lego« nannte, angelehnt an leg godt, dänisch für »gut spielen«. Und dass mein Mann nun für diesen Spielzeughersteller arbeiten würde. Alle, die mehr wissen wollten, hatten in der Regel einen Lego-Fan in der Familie. Alle ohne Kinder fragten nach Wintersportmöglichkeiten.

»Äh, in Dänemark ist es doch kalt, oder?«

»Ein cooles Land, im wahrsten Sinne des Wortes.«

»Und, kannst du Ski fahren oder snowboarden?«

»Ja, kann ich, aber nicht in Dänemark.«

Ich brachte ihnen dann schonend bei, dass der höchste Punkt Dänemarks genau 171 Meter über dem Meeresspiegel liegt und man zum Skifahren nach Schweden fahren muss.

»Ach so, na ja, das ist ja alles Skandinavien, oder?« war die typische Antwort all jener, die auf einen kostenlosen Skiurlaub hofften. Ich musste ihnen dann vermitteln, dass der nächstgelegene Skiort bedauerlicherweise 250 Kilometer entfernt lag.

Einer Menge Leuten fiel es schwer zu kapieren, in welches nordische Land genau wir ziehen würden, so dass ich diverse Abschiedskarten bekam, die mir »Viel Glück in Finnland« wünschten, während meine Mutter allen erzählte, dass wir nach Norwegen gehen würden. In gewisser Hinsicht hätte es wohl tatsächlich keinen großen Unterschied gemacht. Das Umschalten von Londoner Stadtleben auf ländliches Skandinavien bedeutete in jedem Fall eine Extremerfahrung.

Als die Umzugsleute erst einmal weg waren, blieb uns nur ein Koffer mit Kleidung und der Inhalt unserer Bar, den wir aufgrund von Zollvorschriften nicht mitnehmen durften. Wir improvisierten daher einen Auszugs-Umtrunk, aber es stellte sich heraus, dass es weniger lustig ist, als erwartet, in einer kalten, leeren Wohnung drei Jahre alten Limoncello aus Plastikbechern zu trinken, wenn am nächsten Tag alle arbeiten müssen. Die Leute standen oder saßen auf dem Boden, und in dem möbellosen Raum hallten die Stimmen. Es war kein bisschen feierlich und hatte nichts von diesen theatralischen Abschiedsfeiern, wie man sie aus Filmen kennt. Für die meisten Gäste ging das Leben weiter, und dass wir das Land verließen, war außer für ein paar enge Freunde und unsere Familie kein so bedeutendes Ereignis. Einige gaben sich wirklich Mühe: Ein Freund brachte Mini-Dominokuchen und eine Thermoskanne mit Tee mit (wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen Wasserkocher und schon gar keine Teebeutel mehr). Ich war so unfassbar dankbar, dass ich fast geheult hätte. Wenn ich es mir genau überlege, habe ich es vermutlich getan. Ein anderer schenkte uns eine Fotomontage mit Bildern unserer gemeinsamen Zeit. Und eine Dritte lieh uns für unsere letzte Nacht eine Luftmatratze.

Eine klamme Reihenhauswohnung ohne Möbel in einer Winternacht ist wirklich ein wahnsinnig trauriger Ort. Wir lagen sehr unbequem auf der Luftmatratze, die nicht wirklich für zwei Personen gedacht war, und versuchten uns möglichst wenig zu bewegen, damit der andere nicht auf den harten Holzboden rollte. Irgendwann hörte ich dann, wie Lego Man tiefer atmete, woraus ich schloss, dass er schlief. Weil mir das nicht gelang, starrte ich an die Decke, zu dem Riss, der wie ein Fragezeichen geformt war, den wir schon vor Jahren hatten zugipsen wollen. Es kam mir vor, als hätten wir alles verloren oder wären Hausbesetzer oder hätten uns gerade erst scheiden lassen, obwohl wir nebeneinanderlagen. In dieser einen Nacht hatten wir rein gar nichts. Gefühlt stundenlang starrte ich auf das Fragezeichen im Deckenputz, bis draußen endlich die Straßenlampen erloschen und alles in völliger Dunkelheit versank.

Am nächsten Tag aßen wir mit unseren Familien und einigen engen Freunden in einem Café in der Nähe unserer Wohnung zu Mittag. Es gab Stühle! Und Teller! Es war wie im Paradies. Es flossen Tränen (bei mir, meiner Mutter und einer alten Schulfreundin, die, seit kürzlich ihre Zwillinge geboren worden waren, deutlich weniger Alkohol vertrug), außerdem Bier und Gin, und man beschenkte uns, zur Einstimmung auf unser neues Leben, mit weiteren skandinavischen Fernsehserien auf DVD. Ein paar Stunden später fuhren wir dann mit dem Taxi zum Flughafen. Plötzlich wollte ich unbedingt noch ein bisschen in London bleiben, in der Dämmerung jedes Detail der Stadt, jedes blinkende Licht am Fluss in mich aufnehmen, damit ich mich daran erinnern könnte, bis ich wieder zu Besuch herkam. Ich wollte den Augenblick genießen. Doch unser Fahrer war nicht der sentimentale Typ, er legte amerikanischen Hardcore-Rap auf und packte einen frischen Wunder-Baum aus.

Wir verfielen in Schweigen. Ich beschäftigte mich damit, mir zum x-ten Mal mein Mantra vorzusprechen: »Immer schön weitermachen, dann verfällt man auch nicht in Trübsinn!« war die leicht manische Philosophie, der ich die letzten 33 Jahre angehangen hatte. Mein grober Plan war, mich so schnell wie möglich zu integrieren, um zu verstehen, wie Dänemark tickte und was seine Einwohner so glücklich machte. Bis dahin hatten meine typischen guten Vorsätze fürs neue Jahr »mehr Yoga machen«, »Stephen Hawking lesen« oder »drei Kilo abnehmen« gelautet. Für dieses Jahr hatte ich nur einen: »dänisch zu leben« – ja, ich verwendete das Adjektiv für mein Projekt auf ganz innovative Weise als Adverb. Innerhalb der nächsten zwölf Monate würde ich alle Aspekte dieser Daseinsform erforschen, Experten verschiedenster Bereiche befragen und sie durch Bitten, Drohungen und Bestechung dazu bringen, mir die Geheimnisse der vielgerühmten dänischen Zufriedenheit zu offenbaren und mir zu zeigen, wie die Dänen die Dinge angingen.

An meinen letzten paar Tagen in London hatte ich praktisch stündlich das Wetter in Dänemark gecheckt, woraus meine erste Frage entstanden war: Wie bleiben die Dänen bei Laune, wenn es täglich minus zehn Grad sind? Zu erfahren, wie viel uns nach Abzug der Steuern bleiben würde, war ebenfalls ein Aha-Erlebnis. Geht ein Steuersatz von 50 Prozent nicht jedem gegen den Strich? Lego Man nahm die uns drohende Armut stoisch zur Kenntnis und konzentrierte sich stattdessen auf die großartigen Beispiele skandinavischen Designs, die regelmäßig in den Wochenendbeilagen der Zeitungen vorgeführt wurden. Ich fragte mich, ob es am Ende die gefeierte dänische Ästhetik war, die sich so positiv auf die nationale Stimmung auswirkte. Oder sind einfach alle rund um die Uhr auf Dopamin, wegen der leckeren dänischen Teilchen?

Ich hatte beschlossen, vom Bildungssystem über die Umwelt, die Genetik, die Gynäkologenstühle (wirklich!) bis hin zu Familienleben und Ernährung (im Ernst, haben Sie je ein ganz frisches dänisches Gebäck probiert? Es schmeckt phantastisch! Wie sollten Dänen ihr Leben da nicht genießen?) alles unter die Lupe zu nehmen, um das Geheimnis eines glücklichen Lebens in unserer modernen Zeit zu entschlüsseln. Jeden Monat würde ich etwas Neues dazulernen und entsprechend auch mein eigenes Leben verändern. Ich stand am Ausgangspunkt einer sowohl persönlichen als auch beruflichen Entdeckungsreise und würde herausfinden, warum es den Dänen so gutging. Das Ergebnis, so hoffte ich, wäre ein Rezept für lebenslange Zufriedenheit. Mein Glücksprojekt hatte begonnen.

Um sicherzugehen, dass meine Lehrmeister auch das lebten, was sie predigten, würde ich sie bitten, sich selbst auf einer Glücksskala zwischen eins und zehn zu verorten, wobei 10 für absolute Glückseligkeit, eins für unerträgliches Elend und die Zahlen in der Mitte für »so lala« stehen sollten. Angesichts der Tatsache, dass ich mich selbst vor meinem dänischen Jahr als durchaus respektable Sechs eingeschätzt hätte, wäre das doch eine interessante Fragestellung. Zwar war ich auf allen möglichen Abschiedskarten für meine Julie-Andrews-artige unerschütterliche Fröhlichkeit gepriesen worden, doch bald würde ich herausfinden, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem »Nettes Mädchen, das von allen gemocht werden will«-Syndrom und wahrer innerer Zufriedenheit. Ich hatte in meinem vorbereitenden Telefonat Christian Bjørnskov nach seinem eigenen Rating gefragt, und er hatte zugegeben, dass »selbst wenn man Däne ist, nicht alles absolut perfekt ist«, aber dann nachgeschoben: »Ich würde mich bei 8 sehen.« Nicht schlecht. Und was würde den Glücksprofessor noch glücklicher machen? »Eine Freundin«, antwortete er prompt. Wer an einem Date mit Dänemarks begehrenswertestem Professor interessiert ist, kann sich für konkretere Infos an den Verlag wenden. Für alle anderen folgt nun die Anleitung, wie man auf dänische Art glücklich wird.

1Januar

Trautes Heim, Hygge allein

Etwas Kaltes, Weiches rieselt auf uns herab, als wir in der Dunkelheit auf einer verlassenen Piste stehen und nicht wissen, wohin mit uns. Bevor wir ins Flugzeug gestiegen sind, war es drückend, hell und laut. Andere Passagiere haben uns angerempelt und weitergeschoben, das Bodenpersonal hat uns in Busse verfrachtet und weitergewunken. An Bord haben sich Flugbegleiter in schicken blauen Uniformen um uns gekümmert und uns mit Pikkolos und kleinen Schweppes-Dosen versorgt. Hier sind wir nun auf uns gestellt und stehen ratlos auf einer eisigen Rollbahn im Nirgendwo herum. Natürlich sind ein paar Leute in unserer Nähe, aber wir kennen sie nicht, und alle sprechen eine Sprache, die wir nicht verstehen. Alles hier glitzert wie Kristall, und die Luft ist so kalt und dünn, dass sie hinten in meiner Kehle brennt, wenn ich zu atmen versuche.

»Und nun?«, will ich fragen, aber der Schnee schluckt meine Stimme. Meine Ohren schmerzen bereits vor Kälte, so dass ich sie in Ermangelung einer Mütze mit Haaren bedecke. Überraschenderweise hilft das, doch nun höre ich noch weniger. Lego Man bewegt den Mund, aber ich verstehe nicht, was er sagt, also verständigen wir uns mit Gesten.

»Da lang?«, lese ich von seinen Lippen, er deutet auf das weiße Gebäude vor uns. Mit einer albernen »Daumen hoch«-Geste signalisiere ich ihm ein Okay.

Wir werden von einer Dame mit Rollkoffer überholt, die entschlossen auf ein hell erleuchtetes Rechteck vor uns zugeht, also folgen wir ihr, und beim Gehen knirscht Schnee unter unseren Schuhen. Einen Shuttlebus oder eine Überdachung sucht man hier vergeblich – Wikinger bahnen sich anscheinend ihren eigenen Weg.

Mein Mann drückt meine schon fast erfrorene Hand, und ich versuche zu lächeln, aber meine Zähne klappern so sehr, dass eher eine Grimasse dabei herauskommt. Ich habe mich ja darauf eingestellt, dass es hier kalt sein würde, aber die Realität ist noch mal eine ganz andere Nummer. Kaum neunzig Sekunden in dieser eisigen Luft, und schon bin ich bis auf die Knochen durchgefroren. Meine Nase fängt an zu laufen, aber dann lässt das Kitzeln an der Nasenspitze nach, und sie fühlt sich völlig taub an. O mein Gott, gefriert in Dänemark sogar der Rotz?, frage ich mich. Ich bin heilfroh, als wir zur Passkontrolle nach drinnen kommen, und meine Zehen und Finger fangen in der mäßigen Wärme vor Erleichterung an zu brennen.

Wir gehen an einem riesigen Werbeplakat für Dänemarks berühmtestes Bier vorbei. »Willkommen im glücklichsten Land der Welt!«, verkündet es. Na ja, denke ich, mal sehen.

Wir kennen niemanden, wir sprechen kein Dänisch, und wir haben kein Zuhause. Die ganze Euphorie, dieses »Das lassen wir mal auf uns zukommen« und »Neues Jahr, neues Ich«, weicht plötzlich dem Gefühl: »O Scheiße, das hier ist real!« Dass wir von zwei Tagen ausgiebigen Abschiedsumtrünken und einem feuchtfröhlichen Mittagessen verkatert sind, macht die Sache natürlich auch nicht besser.

Aus der Ankunftshalle treten wir hinaus in ein eisiges, stockdunkles Nichts und machen uns auf die Suche nach unserem Mietwagen, was gar nicht so einfach ist, weil sämtliche Nummernschilder von Schnee überzogen sind – sie sehen aus wie aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht. Als wir das richtige Auto schließlich gefunden haben, fahren wir auf der falschen Straßenseite Richtung Legoland. Mehrmals biegen wir falsch ab, weil wir die Beschilderung nicht lesen können oder sie vom Schnee verdeckt ist, bis wir schließlich den Ort erreichen, der für ein paar Nächte unser Zuhause sein soll.

»Willkommen im Legoland-Hotel«, verkündet der große, kräftige, blonde Rezeptionist strahlend, als wir einchecken. Mir fällt ein Stein vom Herzen, weil er perfekt Englisch spricht. Christian Bjørnskov hatte mir zwar versichert, dass die meisten Dänen ausgezeichnete Fremdsprachenkenntnisse hätten, mich aber auch vorgewarnt, in ländlichen Regionen (also da, wo wir uns gerade befinden) nicht zu viel zu erwarten. Aber noch läuft es gut.

»Wir haben die Prinzessinnen-Suite für euch reserviert«, verkündet der Rezeptionist.

»Prinzessinnen-Suite?«, wiederholt Lego Man verständnislos.

»Ist das vielleicht wie die Präsidentensuite?«, frage ich hoffnungsvoll.

»Nein, es ist ein Themenzimmer.« Er dreht den Bildschirm und zeigt uns ein pastellfarbenes Zimmer mit einem rosa Bett, dessen Kopfteil schlossartige Zinnen aus Plastik aufweist.

»Wow! Jetzt verstehe ich …«

»Die Suite besteht aus 11960 Legosteinen«, fährt der Rezeptionist fort.

»Schon, ja, aber …«

»… und hat Stockbetten«, ergänzt er stolz.

»Das ist ja toll, es ist nur so – wir haben gar keine Kinder …«

Der Rezeptionist sieht uns verwirrt an, als würde er uns nicht verstehen: »Die Wände sind mit Schmetterlingen dekoriert.«

Weil ich befürchte, dass er kurz davor ist, uns ein Gläschen Einhorntränen anzubieten, versuche ich behutsam, ihn in eine andere Richtung zu lenken: »Das klingt wirklich ganz reizend, aber wir brauchen gar nichts so … Raffiniertes. Gibt es noch ein anderes Zimmer?«

Er runzelt die Stirn und tippt etwas in seinen Computer. Dann blickt er wieder hoch und schenkt uns ein strahlendes Lächeln: »Ich kann euch die Piraten-Suite anbieten!«

Wir verbringen die erste Nacht in unserer neuen Heimat unter einer riesigen Piratenflagge. Es gibt auch eine Kiste mit Kostümen und jede Menge Papageien, Spielzeugmünzen und ähnlichen Piratenkrimskrams. Am Morgen verlässt Lego Man das Badezimmer mit einer Augenklappe. So oder so sieht bei Tageslicht alles besser aus, wie immer. Wir ziehen die Vorhänge zur Seite und müssen mehrfach blinzeln, um diese neue, blendend weiße Welt erfassen zu können. Gestärkt von einem beeindruckenden Frühstücksbüffet, bei dem wir unter anderem Bekanntschaft mit dem berühmten dänischen sauren Hering machen, fühlen wir uns in der Lage, die diversen administrativen Aufgaben in Angriff zu nehmen, die nötig sind, um in einem anderen Land Fuß zu fassen. Doch dann treten wir vor die Tür.

Der Schnee hat noch einen Zahn zugelegt – es sind nicht mehr die sanften Flocken, wie sie in romantischen Filmkomödien zu fallen pflegen, es ist mehr ein Sturm, wie ihn ein wütendes Kleinkind durch heftiges Schütteln einer Schneekugel hervorruft. Der Himmel scheint es eilig zu haben, seine Ladung loszuwerden, und beschneit uns von allen Seiten. Also gehen wir wieder rein und ziehen sämtliche Kleidungsstücke an, die wir besitzen, um uns eine Stunde später wieder hinauszuwagen. Nun sehen wir zwar aus wie Michelin-Männchen, sind aber für diesen Tag besser gerüstet.

Im Mietwagen versuche ich zu verinnerlichen, dass der Ganghebel nicht links ist und ich auf der rechten Seite fahren muss, während Lego Man die To-do-Liste vorliest, die der fürsorgliche Personalsachbearbeiter, der für ihn zuständig ist, ihm gemailt hat. Das gesamte Dokument ist erschreckende zehn Seiten lang und umfasst, wie wir erfahren, nur »Phase eins«.

»Zuallererst«, verkündet Lego Man, »brauchen wir eine Identifikationsnummer, sonst existieren wir in diesem Land genau genommen überhaupt nicht.«

Es stellt sich heraus, dass hier seit langem eine Ausweisform in Umlauf ist, gegen die die Briten jahrelang Sturm gelaufen waren, bevor sie 2010 schließlich resignierten. Bereits seit 1968 werden alle Dänen in einem Zentralen Bevölkerungsregister (CPR) erfasst und bekommen eine Identifikationsnummer. Sie setzt sich aus dem Geburtsdatum und vier Ziffern zusammen, deren letzte bei Frauen gerade, bei Männern ungerade ist. Die Nummer steht auf einer gelben Plastikkarte, die man »IMMER BEI SICH FÜHREN MUSS« (wie der Personalsachbearbeiter in alarmierenden Großbuchstaben deutlich macht). Unsere Identifikationsnummern brauchen wir für alles, von der Eröffnung eines Kontos über Arztbesuche und das Mieten einer Wohnung bis hin zur Ausleihe von Büchern in der Bibliothek. (Wenn wir doch Bücher auf Dänisch lesen könnten. Oder wüssten, wo die Bibliothek sich befindet. Oder überhaupt das dänische Wort für »Bibliothek« kennen würden.) Ich werde einen Barcode bekommen, den man nur einscannen muss, um meine gesamte Krankengeschichte zu erfahren. Das klingt alles äußerst effizient und wäre vermutlich auch sehr unkompliziert, wenn wir nur wüssten, was zu tun ist und wie wir zu dem Amt kommen, auf dem wir uns registrieren müssen. Letztlich kostet uns das den ganzen Vormittag, womit wir noch Glück haben, denn Immigranten aus Nicht-EU-Ländern müssen monatelang auf ihre Aufenthaltsgenehmigung warten und diese alle paar Jahre verlängern lassen. Einwanderer sollten jedenfalls nicht unter einer Administrationsphobie leiden.

Als Nächstes müssen wir ein Bankkonto eröffnen. In der (einzigen) Bank vor Ort begrüßt uns ein gutaussehender Herr mit Kurzhaarschnitt und einem sehr skandinavischen, eckigen Brillengestell äußerst herzlich. Er stellt sich als Allan vor und deutet zur Bekräftigung auf ein Namensschild. »Allan« schreibt man auf dänische Art mit zwei L, nehme ich zur Kenntnis. Allan mit zwei L erklärt uns, dass er für unser Konto zuständig sein wird, schenkt uns Kaffee ein und bietet uns Pralinen an. Ich denke gerade darüber nach, wie zivilisiert und freundlich das im Vergleich zum Umgangston in meiner Bank zu Hause ist, als er sagt: »Sehe ich das richtig, ihr habt kein Geld in Dänemark?«

In Dänemark duzen sich tatsächlich alle, sogar in der Bank ist das ganz normal.

»Nein, wir sind gestern erst angekommen«, erklärt ihm Lego Man. »Wir haben noch nicht angefangen zu arbeiten, aber hier sind mein Arbeitsvertrag, meine Gehaltsvereinbarung und Details zur Bezahlung.« Er reicht Allan unsere Papiere, der sie gründlich studiert.

»Gut«, sagt er schließlich, »dann gebe ich euch eine Dankort.«

»Wunderbar, danke schön. Was ist das?«, frage ich.

»Das ist unsere nationale Bankkarte, wenn ihr dann mal etwas Geld habt. Aber natürlich gilt die nur in Dänemark. Und ihr dürft euer Konto nicht überziehen. Und ihr bekommt keine Kreditkarte.«

»Keine Kreditkarte?«

Seit Ende der Schulzeit wurde ich in Großbritannien mit Kreditkartenangeboten überhäuft, ohne einen Penny zu besitzen. Globale Finanzkrise hin oder her, für unsere Generation ist die Kreditkarte ein allgemeines Menschenrecht. Und nun will man uns auf kalten Entzug setzen?

»Keine Kreditkarte«, wiederholt Allan. »Aber ihr könnt Bargeld abheben, wenn ihr welches habt«, gesteht er uns großzügig zu, »und zwar damit.« Er wedelt mit einem archaisch wirkenden Kärtchen.

Bargeld! Echtes Geld habe ich schon seit 2004 nicht mehr mit mir herumgetragen. Ich bin wie die Queen, nur habe ich keine Platinkarte, dafür einen Hang zu unpraktischen Schuhen. Und jetzt soll ich mich in einer reinen Bargeld-Welt zurechtfinden, mit lustigen grünen, rosa und lila Banknoten, die wie Spielgeld aussehen, und seltsamen Münzen mit einem Loch in der Mitte? Ich kann bis jetzt noch nicht mal die dänischen Zahlen! Aber das kann Allan mit zwei L nicht umstimmen.

»Mit dieser Karte« (und er schwenkt sie vor unseren Augen, als müssten wir dankbar sein, dass er uns überhaupt etwas anvertraut) »könnt ihr Onlinebanking betreiben und euch auf staatlichen Websites einloggen.« Das klingt verdammt bedeutsam, und ich überlege schon, ob wir über Geheiminformationen à la Edward Snowden sprechen, als Allan klarstellt: »Um Gebühren zu bezahlen und so, wisst ihr.«

Nachdem wir nun ein (wenn auch leeres) Konto haben, können wir uns jetzt mit Fug und Recht nach einer Wohnung umsehen. Dabei soll uns zwar eine Relocation-Beraterin helfen, aber weil wir bis zur Verabredung mit ihr noch ein paar Stunden totzuschlagen haben, schlägt Lego Man vor, dass wir uns in der nächstgelegenen normal großen Stadt umsehen, falls wir feststellen, dass Lego-Stadt nichts für uns ist.

Letzteres habe ich bereits entschieden, als wir durch Billunds wenig ansprechende Straßen mit den Einheits-Bungalows gefahren sind, die alle aussehen wie in einem Spielzeug-Militärstützpunkt. Nun hoffe ich, dass der nächste Ort ein Fortschritt ist. Es geht auch durchaus ermutigend los, mit attraktiven Häuserblocks und öffentlichen Gebäuden aus rotem Backstein, mit Kopfsteinpflaster und interessanten kleinen Boutiquen zwischen den üblichen großen Ketten. Das Städtchen sieht wie eine skandinavische Version von Guildford aus. Doch nach ein paar Runden auf der »Hauptstraße« fragen wir uns, ob gerade ein nuklearer Super-GAU stattgefunden hat, von dem wir nichts mitbekommen haben, weil er nur auf Dänisch kommuniziert wurde.

»Wir haben keinen einzigen Menschen gesehen seit …« – ich sehe auf die Uhr – »zwanzig Minuten!«

»Wirklich?«

»Ja«, sage ich. »Das Einzige, was entfernt an menschliche Wesen erinnert, sind diese lebensgroßen nackten Figuren mit den Pferde- und Katzenköpfen in diesem seltsamen Wasserspiel, an dem wir vorhin vorbeigekommen sind.«

»Du meinst diese Porno-Pony-Version von Anita Ekberg in dieser Art Trevi-Brunnen im sogenannten Stadtzentrum?« Lego Man hält sich bunnymäßig die Arme an den Kopf, um mir zu signalisieren, dass er von dieser florierenden Metropole auch nicht viel hält.

»Genau das meine ich. Das Porno-Pony und die Katzen mit den großen Möpsen.«

»Ah ja.«

Wie wir später erfahren werden, wurde der Brunnen zu Ehren Franz Kafkas gebaut. Das muss ihn sehr stolz machen, denke ich. Wir gehen an weiteren Läden vorbei, die entweder geschlossen oder leer sind, und an Häusern, die unbewohnt wirken, abgesehen von gedämpftem Kerzenlicht, das nach außen dringt.

»Das ist doch nicht normal, oder? Ich meine, wo sind die denn alle?«, frage ich.

»Ich … weiß es nicht.«

Auf meinem Handy checke ich die Nachrichten: Es hat keinen Atomunfall gegeben. Der dritte Weltkrieg ist nicht ausgebrochen, auch keine lebensbedrohliche Epidemie. Nachdem wir unmittelbare Todesgefahr ausschließen können, schlägt Lego Man vor, etwas trinken zu gehen und darauf zu warten, dass der Ort zum Leben erwacht. Nur können wir leider keinen Pub finden. Auch keine Bar. Oder irgendetwas, das a) geöffnet hat und b) nicht McDonald’s oder eine Kebap-Bude ist. Schließlich entdecken wir eine Bäckerei, die auch Kaffee verkauft, und ich schlage vor, dass wir uns durch alles durchprobieren, in der Hoffnung, dass eine Ladung Kohlenhydrate uns aufmuntert.

Das Geschäft ist leer, weswegen wir davon ausgehen, sofort bedient zu werden. Aber die Frau hinter der Theke starrt uns ausdruckslos an. Ich versuche es mit »Hallo«, aber sie wendet ihren Blick ab und beschäftigt sich damit, Brötchen in einer Kiste neu zu arrangieren. Lego Man versucht so lange, mit hochgezogenen Brauen auf dieses und jenes zu deuten (das universelle Zeichen für »Könnte ich bitte eines davon bekommen?«), bis die Frau endlich einknickt und Blickkontakt aufnimmt. Wir lächeln. Sie lächelt nicht. Sie deutet stattdessen auf ein LED-Display über ihrem Kopf, das die Nummer 137 anzeigt. Dann deutet sie auf einen hinter uns stehenden Apparat, an dem man wie an der Feinkosttheke Nummern ziehen kann, und sagt etwas auf Dänisch, das wir nicht verstehen.

Ich bin doch hier nicht auf dem Arbeitsamt. Ich will doch nur Brötchen. Von ihr. In einem leeren Laden. Meint sie ernsthaft, dass ich dafür eine Nummer brauche? Oder dass vor mir schon 136 Leute da waren? Oder dass überhaupt 136 Leute in dieser Stadt leben?

Die Herrin über die Backwaren hat nun resolut ihre Arme verschränkt, als wolle sie sagen: »Haltet euch an die Regeln, sonst gibt’s keine leckeren Backwaren für euch.« Ich weiß, wann ich am kürzeren Hebel sitze. Also drehe ich mich um, mache drei Schritte nach rechts, ziehe einen kleinen weißen Zettel mit der Nummer 137 aus der Maschine und kehre an die Theke zurück. Die Frau nickt mir zu, nimmt die Nummer und löst ihre verschränkten Arme, um zu signalisieren, dass sie uns jetzt ordnungsgemäß bedienen kann.

Nachdem wir bestellt haben, bekommt Lego Man einen Anruf von seinem übereifrigen Personalsachbearbeiter. Er geht zum Telefonieren nach draußen, weg vom Lärm des Milchaufschäumers, während ich einen Tisch für uns und unsere üppige Gebäckauswahl aussuche. »Fang nicht ohne mich an«, droht er streng mit der Hand über dem Handymikrofon.

Sein Misstrauen ist nicht unbegründet. In dieser Hinsicht bin ich berüchtigt, kein Kuchen im Umkreis von hundert Metern ist vor mir sicher. Mein Magen knurrt ungeduldig, und ich weiß nicht, wie ich mir verkneifen soll loszulegen, bis Lego Man zurück ist. Um mich abzulenken, googele ich »neu in Dänemark, Kulturschock« und schütte gierig Kaffee in mich hinein.

Ich erfahre, dass die Dänen von allen Europäern am meisten Kaffee trinken. Außerdem pro Person und Jahr durchschnittlich elf Liter reinen Alkohol – na, vielleicht passen wir doch nicht so schlecht in dieses Land. Hilfreicher jedoch scheint mir die Website von Pernille Chaggar, sie ist Coach für kulturelle Integration. Ich finde, genau das brauche ich für mein Experiment, ein Jahr lang dänisch zu leben, und ermuntert von einer weiteren Tasse starkem dänischen Kaffee, rufe ich Pernille Chaggar an und frage sie, ob sie bereit ist, bei meinem Glücksprojekt mitzumachen. Sehr freundlich stimmt sie zu – ohne dass ich vorher eine Nummer ziehen und später wieder anrufen müsste.

Sie ist erstens überrascht, dass wir uns entschlossen haben, von London in die jütländische Provinz umzusiedeln, und äußert zweitens Mitgefühl, dass dieser Wechsel ausgerechnet im Januar stattfindet: »Es kann sich als schwierig erweisen, im Winter hier neu anzufangen«, erklärt sie mir. »Das ist in Dänemark die Jahreszeit, in der man sich zurückzieht, die man mit der Familie verbringt. Alle verkriechen sich in ihre vier Wände. Zwischen November und Februar packen sich die Dänen ganz dick ein – im eigentlichen und im übertragenen Sinne –, also wundert euch nicht, wenn euch nicht gerade viele Leute über den Weg laufen, insbesondere in ländlicheren Regionen.«

Na fabelhaft! »Aber wo sind die denn alle? Was machen sie die ganze Zeit?«

»Sie machen es sich hyggelig«, sagt sie, und es klingt, als sei ihr irgendwas im Hals steckengeblieben.

»Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden.«

»Hyggelig. Das ist etwas typisch Dänisches.«

»Und was bedeutet es?«

»Schwer zu erklären. Aber alle Dänen wissen, was damit gemeint ist. Es ist so ähnlich wie ›gemütlich‹.«

Das hilft mir nicht weiter. »Aber was ist das für eine Wortart?«

»Hygge ist das Substantiv, hyggelig das Adjektiv«, sagt Pernille Chaggar. »Zu Hause zu bleiben und Kerzen anzuzünden ist hyggelig.«

Ich erzähle ihr von den leergefegten Straßen und den brennenden Kerzen, die wir in den Fenstern gesehen haben, und Pernille Chaggar bestätigt mir, das liege daran, dass alle zu Hause seien und »es sich hyggelig machen«. Kerzenlicht ist offensichtlich ein integraler Bestandteil von Hygge, denn die Dänen haben weltweit den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Kerzen.

»Aber es ist mehr ein ganzes Lebenskonzept. Bäckereien sind hyggelig …« – Bingo! denke ich beim Anblick der süßen Teilchen vor mir – »und Abendessen mit Freunden sind hyggelig. Man kann es sich hyggelig machen. Und oft spielt Alkohol eine Rolle …«

»Oh, das ist sehr gut.«

»Hygge hat viel mit dem Wetter und dem Essen zu tun. Wenn es draußen ungemütlich ist, macht man es sich drinnen gemütlich, mit leckerem Essen, schönem Licht, guten Drinks. In Großbritannien gibt es dafür Pubs, wir Dänen bleiben zu Hause und scharen Familie und Freunde um uns.«

Ich erzähle ihr, dass ich hier bisher weder ein Zuhause noch Freunde habe, und wenn nicht etwas ganz Einschneidendes geschieht und meine Mutter plötzlich findet, dass Berkshire überbewertet ist, dann werde ich so schnell auch keine Familie hier haben.

»Also, wie kann es sich dann ein Neuankömmling hyggelig machen, so richtig auf dänische Art?«

»Völlig unmöglich.«

»Oh.«

»Das geht nicht«, erklärt sie mir. Ich gebe mich schon meiner Verzweiflung hin und bin drauf und dran, das ganze Projekt abzublasen, als Pernille Chaggar eine Einschränkung macht: Es wäre eventuell tatsächlich möglich, wenn man sich wirklich ganz große Mühe gibt. »Für Nichtdänen ist es schwer, Hygge zu verstehen. Australier, Briten und Amerikaner sind Immigranten gewohnt und daher offener und gesprächsbereiter. Wir Dänen sind nicht so gut im Smalltalk. Und im Winter vergraben wir uns.« Dann ein Hoffnungsschimmer: »Aber im Frühling wird das besser.«

»Okay, und wann fängt der hier an?«

»Offiziell? Im März. Aber tatsächlich im Mai.«

Das wird ja immer schöner. »Okay. Aber wenn man das nun berücksichtigt« – ich kann mich nach dem finsteren Bild, das sie gezeichnet hat, nicht zurückhalten, das zu fragen –, »was soll man dann von all den Studien halten, die behaupten, Dänemark sei das glücklichste Land der Welt. Sind Sie … bist du glücklich?«

»Glücklich?« Sie klingt skeptisch, und ich warte schon darauf, dass sie mir erklärt, dass dieses Gedöns um das dänische Glück völlig übertrieben ist, als sie antwortet: »Ich würde sagen, ich bin bei 10 von 10. Die dänische Kultur ist wirklich ganz großartig für Kinder. Die beste weltweit. Nirgendwo anders kann man besser eine Familie gründen. Hast du Kinder?«

»Nein.«