9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

»Ich dachte: Alter, das war´s jetzt mit dir! Du bist am Ende.« Bestseller-Autor Kester Schlenz hat erlebt, was Hunderttausende kennen und worüber die meisten nicht gern reden: Er hatte eine schwere psychische Krise und brauchte professionelle Hilfe. Mit allem nötigen Ernst, aber in seinem gewohnt trocken-humorvollen Stil berichtet er von seiner verzweifelten Suche nach dem geeigneten Therapeuten, einem längeren stationären Aufenthalt, bemerkenswerten Begegnungen mit anderen Mitpatienten und seinem teilweise skurrilen Weg zurück ins »normale« Leben. Ein schonungslos offener Bericht eines Betroffenen und ein Mutmach-Buch für alle, die psychische Probleme haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Buch

Bestseller-Autor Kester Schlenz hat erlebt, was Hunderttausende kennen und worüber die meisten nicht gern reden: Er hatte eine schwere psychische Krise und brauchte professionelle Hilfe. Schonungslos offen, aber in seinem gewohnt trocken-humorvollen Stil berichtet er von der verzweifelten Suche nach dem geeigneten Therapeuten, einem längeren stationären Aufenthalt, bemerkenswerten Begegnungen mit anderen Patienten und dem mühsamen und manchmal auch skurrilen Weg hinaus aus der Hölle im eigenen Kopf.

Ein Mutmach-Buch für alle, die psychische Probleme haben.

Autor

KESTER SCHLENZ ist Autor zahlreicher, erfolgreicher Bücher, allen voran »Mensch, Papa! Vater werden – das letzte Abenteuer«, »Alter Sack, was nun?« und »Mutti baut ab – Wenn Eltern alt werden«. Er studierte Sprachwissenschaften und Psychologie und arbeitet in der Redaktion des Magazins STERN als Autor. Schlenz ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und ist heute normal verrückt.

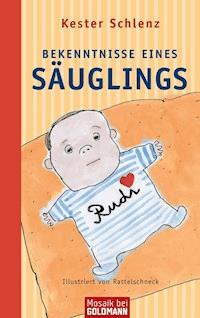

Außerdem von Kester Schlenz im ProgrammAlter Sack, was nun?Bekenntnisse eines SäuglingsBleib locker, Papa!Der kleine PhrasendrescherGuter Sex wär auch nicht schlechtLeg los, alter Sack!Mensch, Papa!Mutti baut abPapas Schwangerschaftskalender

KESTER SCHLENZ

Ich bin bekloppt… und ich bin nicht der Einzige

MEIN WEG AUS DER PSYCHOKRISE

Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe August 2020

Copyright © 2020: Mosaik Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlag: zeichenpool

Redaktion: Monika König

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

CH ∙ TW

ISBN 978-3-641-24655-6V004

www.mosaik-verlag.de

INHALT

VORWORT

»Was? Ein Buch über deine psychischen Probleme? Mach das bloß nicht!« Warum ich es trotzdem gemacht habe

1. »WAS? DU AUCH?«

Wenn man erst mal auspackt, reden auch die anderenErstaunliche Geständnisse

2. DER UNSICHTBARE FEIND

Es kann jeden erwischenPsychische Probleme – das Volksleiden

3. WENN DIE DÄMONEN KOMMEN

Wie es sich anfühlt, psychisch krank zu seinEin Blick in meinen Kopf

4. DAS THERAPEUTEN-BINGO

Es ist nicht leicht, den richtigen zu findenMeine Odyssee durch den Psycho-Dschungel

5. IN DER KLAPSE

oder »Kester flog übers Kuckucksnest«Bericht aus dem Inneren einer psychosomatischen Klinik

6. SELBSTHILFE

Was kann ich tun?Der Anfang ist die Einsicht

7. MACKENKUNDE – DAS REICHE GEDECK DES IRRSINNS

Angst, Depressionen, Zwänge, PanikattackenEin kleines Lexikon der lockeren Schrauben

8. »BESCHREIBEN SIE DAS BITTE«

Ein Therapeutengespräch So oder ähnlich läuft es ab

9. DIE CO-ALKOHOLIKER

Gut Gemeintes hilft oft nichtDie Rolle von Partnern und Freunden

10. EIN TODERNSTES THEMA

Was machen bei Suizidgedanken?Hier finden Sie Hilfe

11. »DR. DRÖHNUNG« – WAS EINWERFEN UND GUT IST’S?

Medikamente – meine ErfahrungenDiazepam, Antidepressiva, Angstlöser

12. UND WOHER KOMMT DER GANZE SCHEISS NUN?

Die quälende Frage nach den UrsachenKann man Angst lernen?

13. RUHE JETZT, VERDAMMT NOCH MAL!

Wie komme ich bloß runter?Entspannungstechniken

Progressive Muskelentspannung

Autogenes Training

CDs etc. zum Runterkommen

Meditation

Alkohol und Drogen zum Runterkommen

14. BRIEF AN MICH SELBST

Kester schreibt an Kester

15. SCHREIB DAS AUF!

Warum Notizen wichtig sind

16. WAS MIR GEHOLFEN HAT

– eine sehr persönliche Liste

17. EMPFEHLENSWERTE BÜCHER UND CDS

Meine Top-Favoriten aus der Krisenzeit

DANK

VORWORT

»Was? Ein Buch über deine psychischen Probleme? Mach das bloß nicht!« Warum ich es trotzdem gemacht habe

Liebe Leserinnen und Leser,

ich weiß natürlich nicht, warum Sie das hier gerade lesen. Ich vermute mal, dass Sie das Thema beschäftigt. Vielleicht kennen Sie jemanden, der psychische Probleme hat. Vielleicht sind Sie selbst betroffen. In beiden Fällen fragen Sie sich sicherlich, ob dieses Buch vielleicht für Sie oder andere geeignet ist, denen es nicht gut geht. Deshalb sage ich gleich mal, was Sie hier bekommen: Dieses Buch ist kein klassischer Ratgeber, sondern ein Erfahrungsbericht. Ich bin kein Experte, ich bin ein Betroffener. Aber vieles, was mir widerfahren ist, erlebt jeder, der eine psychische Krise durchmacht. Die Probleme, die Muster, sind oft sehr ähnlich. Vor allem die Verzweiflung, die Hilflosigkeit und die Angst, dass es nie aufhört. Ich habe da einiges an Erfahrungen gesammelt. Auf die meisten hätte ich liebend gern verzichtet. Aber das Leben weigert sich eben gelegentlich, die Bahnen zu nehmen, die man gern befahren möchte. Und dann biegt man, ohne es zu wollen, ab – in seine ganz persönliche Hölle.

Ich hatte ernsthafte psychische Probleme, Ängste und Depressionen. Ich habe diese Probleme eigentlich immer noch, aber ich komme heute besser mit ihnen klar. Meine Krankheit bezeichnet man gewöhnlich als Hypochondrie. Das klingt für viele nicht besonders schlimm, weil der Begriff umgangssprachlich so häufig etwas neckisch für Leute benutzt wird, die sich ab und an mal Sorgen um ihre Gesundheit machen und häufig zum Arzt gehen. »Ach, du Hypochonder«, heißt es dann, wenn jemand mal Stiche in der Brust hat und dann kurz darüber räsoniert, ob er vielleicht Herzprobleme hat. Das ist keine wirkliche Hypochondrie. Ich rede von einer ernsten Angsterkrankung. Ich rede von der Angsthölle in meinem Kopf, die mich beinahe an nichts anderes mehr denken ließ und mir den Schlaf und die Lebensfreude raubte und die mich am Ende zu einem depressiven Zwangskranken machte, der von Arzt zu Arzt rannte und alle möglichen Vermeidungsrituale entwickelte, um der Angst zu entkommen. Nach außen gab ich den erfolgreichen Journalisten und lustigen Kerl, innen tobte ein verzweifelter Kampf in meinem Gehirn.

In diesem Buch erzähle ich, was ich erlebt habe, wie mich die Angst holte und nicht mehr verließ und was das mit mir, meiner Familie und meinem Leben machte. Ich lasse Sie sozusagen in meinen Kopf gucken. Ich bin nichts Besonderes. Aber das, was ich erlebt habe, machen, wie gesagt, viele durch, die psychisch krank sind.

Ich habe verzweifelt nach dem richtigen Therapeuten gesucht. Ich habe Einzel- und Gruppentherapien gemacht. Ich bin falsch und ich bin richtig behandelt worden. Ich habe es ohne und mit Medikamenten versucht. Und ich bin vor zwanzig Jahren drei Monate in einer psychosomatischen Klinik gewesen. Was ich dort mit mir und anderen erlebt habe, ist das zentrale Kapitel dieses Buches. Denn in diese Welt kann man normalerweise nicht schauen. Aber man kann viel von ihr lernen. In diesen drei Monaten habe ich fast die ganze Bandbreite dessen erlebt, was einem als psychisch Kranker widerfahren kann: totale Verzweiflung, Angst, Wut, Trauer, das Gefühl, am Ende zu sein. Aber ich habe eben auch gelernt, den Weg hinaus aus dem Dunkel zu finden. Ich war ganz unten. Und doch ging es irgendwann wieder bergauf. Damals konnte ich das nicht glauben. Es war unvorstellbar für mich, dass ich eines Tages wieder zu Hause bei meiner Familie sein würde, wieder arbeiten, weiter Bücher schreiben und sogar Ressortleiter beim Magazin Stern werden würde. »Niemals« hätte ich gesagt und mir selber weiter leidgetan. Dass das alles doch geklappt hat, dass ich mein Leben zurückbekommen habe und dass ich mit Krisen heute besser umgehen kann, dafür bin ich unendlich dankbar.

Ich habe dafür mit mir und anderen schwer gerungen. Ich habe Freunde unter meinen Mitpatienten gefunden, die ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses waren. Von ihnen möchte ich hier auch erzählen. Die Namen sind natürlich geändert, die Personen verfremdet. Ich will niemanden outen. Auch die Namen der Therapeuten und der der Klinik sind nicht die wirklichen. Ich will vom Grundsätzlichen erzählen, und dieses Grundsätzliche habe ich so erlebt. Ich will erzählen, wie wir in der Klinik miteinander umgegangen sind und was das mit mir und den anderen gemacht hat. Mitzuerleben, wie es anderen Menschen geht, die auch krank sind, sich gegenseitig zu helfen und den Fokus auch mal von sich zu nehmen und das eigene Leid zu relativieren – das war eine wichtige und heilsame Erfahrung für mich.

Jedes Schicksal ist einzigartig. Jeder ist auf seine eigene Weise krank. Aber es gibt so etwas wie ein gemeinsames Grundrauschen des Leidens. Diese Trennung zwischen dir und der Welt der Gesunden. Das Gemeine am seelischen Schmerz ist, dass man sich oft unter Gesunden so allein fühlt. Die anderen, die sind alle so gut drauf. Du möchtest auch so gut drauf sein. Aber du hast Angst, Depressionen oder Panikattacken. Dieses Buch soll zeigen: Du bist nicht allein. Es geht vielen so. Sehr vielen. Und es gibt Hilfe. Dieses Buch erzählt, wie ich und andere diese Hilfe fanden. Es erzählt, wie es sich anfühlt, »krank im Kopf« zu sein. Und es soll zeigen, wie vielfältig und beinahe irrwitzig psychische Probleme sein können und warum Humor helfen kann.

Ja, da, wo es geht, soll dieses Buch auch Spaß beim Lesen machen. Klingt sonderbar, aber manchmal war ich eben auch verdammt sonderbar und die anderen in der Klinik auch. Erst in der Nachbetrachtung ist mir klar geworden, wie bescheuert manche unserer Verhaltensweisen waren, wie skurril die Wege sind, die sich die Psyche sucht, um bestimmte Gefühle nicht zuzulassen. Denn darum geht es sehr oft: um verdrängte, unangenehme, angstmachende Gefühle, die man nicht aushalten will und doch aushalten muss, wenn man gesund werden will. Uns hat damals in der Klinik das gemeinsame Lachen über unsere »Spinnereien« oft geholfen. Wenn ich mal besser drauf war, habe ich manchmal gedacht: »Mann, in welchem Film bin ich hier eigentlich?« Das entsprechende Kapitel in diesem Buch hat denn auch den Untertitel »Kester flog übers Kuckucksnest«, angelehnt an die Tragikomödie »Einer flog über das Kuckucksnest«, verfilmt mit Jack Nicholson. So wie der fühlte ich mich auch oft, etwa als ich einer Zwangspatientin mit Messie-Syndrom dabei assistierte, eine der vielen Kisten von ihrem Dachboden ungeöffnet in einen Müllcontainer zu schmeißen. Ihr Mann hatte die Kiste extra vorbeigebracht. Es war die Hölle für Ina. Obwohl sie eigentlich wusste, dass es Unsinn war, behauptete sie, dass in der Kiste womöglich ihr Pass, ihre Geburtsurkunde und eventuell auch Bargeld liegen würde und sie deshalb da dringend noch mal reinschauen müsste. Der Zwang tat ihr fast körperlich weh. Sie hat es dann nicht getan und die Kiste mit allergrößter Überwindung weggeschmissen. Und sie ist auch nicht nachts noch mal zum Müllcontainer geschlichen, um doch noch mal die Kiste zu durchwühlen – so wie früher zu Hause. Ina hat durchgehalten, obwohl es ihr so schwerfiel. Skurril, oder? Für Ina war diese Übung einer der vielen Schritte, um gesund zu werden. Wir halfen uns bei solchen so genannten Expositionen gegenseitig. Nur, weil wir einander so gut verstanden und unsere eigenen Dämonen zähmen mussten, konnten wir das machen, ohne die anderen einfach nur bescheuert zu finden und sie auszulachen. Natürlich waren meist auch Therapeuten bei den Expositionen anwesend. Aber gelegentlich übten wir auch auf eigene Faust. Der AIDS-Phobiker konnte prima dem Mitpatienten mit den sozialen Ängsten helfen und die Frau mit dem Waschzwang dem Depressiven, der sich zu nix mehr aufraffen wollte. Solche Geschichten finden Sie auch in diesem Buch.

Als ich beschloss, es zu schreiben, haben mir meine Frau Gesa und mein jetziger, großartiger Therapeut (ja, ich gehe immer noch zu einem) zugeraten und einige Freunde vehement abgeraten. »Bist du wahnsinnig?«, fragten sie. »So etwas Intimes macht man doch nicht öffentlich. Du bist Redakteur beim Stern und ein erfolgreicher Buchautor. Das wird dein öffentliches Bild beschädigen. Das kannst du nicht machen.«

Eigentlich bestärkte mich diese Reaktion in meinem Entschluss. Die Warnungen waren ja sehr lieb gemeint. Man wollte mich sozusagen vor mir selbst schützen, wie es so schön heißt. Aber ich hatte die Nase voll von der Rumdruckserei und dem Schweigen. Ja, es ist mit den »Psycho-Sachen« nicht mehr so schlimm wie früher. Heute kann man in aufgeklärteren Kreisen schon mal sagen, dass man zu einem Therapeuten geht, ohne dass man gleich als Irrer abgestempelt wird. Trotzdem ist das Thema für viele immer noch tabu, weil es mit Schwäche gleichgesetzt wird. Über Rückenprobleme, Arthrose, hohen Blutdruck, selbst über schwere körperliche Krankheiten kann man reden. Aber der Satz »Ich bin psychisch krank und muss eine Therapie machen« geht den meisten Betroffenen nicht über die Lippen.

Ich will mit diesem Buch helfen, das Tabu ein kleines Stück weiter aufzuweichen. Es ist mir egal, dass einige jetzt vielleicht denken: »Na, guck an, der Schlenz hat einen an der Waffel und schreibt auch noch drüber. Der Mann ist gesellschaftlich erledigt.« Die sollen sich gehackt legen. Geht mir sonst wo vorbei! Für euch ist dieses Buch nicht. Ich kenne so viele, die psychische Probleme haben und darüber lange nicht geredet haben. Ich schreibe jetzt drüber. Und jeder, der will, kann es lesen. Gut, ich gebe zu: Ich habe dafür etliche Jahre gebraucht. Es hilft, dass ich schon älter bin und mir eigentlich nicht mehr so viel passieren kann. Feuern werden sie mich beim Stern schon nicht.

Meine Frau hat mir, wie gesagt, zugeraten. Aus dem gleichen Grund wie mein Therapeut: Über die eigenen psychischen Probleme zu schreiben, schafft Distanz zu sich selbst. Die Gefahr, wieder abzuschmieren, ist ja immer da. Ich weiß, dass das Eis dünn ist, das mich jetzt trägt. Ich kann jederzeit wieder einbrechen. Beim Schreiben aber blicke ich auf mich selbst, erkenne Mechanismen, sehe, was ich alles schon geschafft habe und erinnere mich daran, wo ich nicht wieder hinwill: in den Teil meines Gehirns, in dem die Dämonen wohnen. Bleibt, wo ihr seid, ihr Mistkerle!

1. »WAS? DU AUCH?«

Wenn man erst mal auspackt, reden auch die anderenErstaunliche Geständnisse

Ganz am Anfang machte ich den ganzen Mist mit der Angst im Kopf mit mir selber ab. Ich brütete, führte innere Dialoge, um mich zu beruhigen (»Du warst doch gerade erst beim Arzt.« oder »Du kennst das doch. Bleib locker.«). Ich wollte nicht krank sein. Ich dachte, es geht wieder vorbei. Aber es ging nicht vorbei. Die Erste, der ich von meinen Problemen erzählte, war natürlich meine Frau Gesa. Irgendwann bemerkten dann aber auch Freunde und Kollegen, dass ich Probleme hatte, und ich begann mich nach und nach zu öffnen. Ich traf auf unerwartet großes Verständnis und viel Empathie. Und das Erstaunliche war: Von nicht wenigen erfuhr ich, dass sie ähnliche Probleme hatten oder gehabt hatten oder jemanden in der Familie oder im Freundeskreis kannten, der oder die ebenfalls psychisch krank war. Mir hat das damals geholfen. Natürlich wusste ich irgendwie, dass es all das gab, aber es war für mich abstrakt geblieben. Depressive etc. – das waren andere, irgendwo da draußen. Aber die anderen, die lebten direkt um mich herum. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen: Ich war nicht umgeben von Depressiven, Zwänglern, Angstkranken oder Schizophrenen. Die meisten kamen ganz gut klar. Aber eben nicht immer und auch nicht alle. Da gab es Versagensängste, Schlafstörungen, depressive Episoden, Sucht oder zwanghaftes Verhalten. Mal mehr, mal weniger, mal vorübergehend, mal zunehmend. Aber das alles erfuhr ich erst, als ich selber von meinen Problemen erzählte. Es war dann so, als ob ich eine Tür geöffnet hätte zu einer Welt, in der jeder allein seine Kreise dreht und dann aufmerkt und sieht: Ach, da ist ja noch jemand. Ich musste den Anfang machen und sagen: Mir geht es nicht gut, ich habe Angst und halte das nicht mehr aus. Und dann hörten einige aufmerksam zu und begannen von sich zu erzählen. Manche waren richtig erleichtert, mal mit jemandem über all das reden zu können, mit jemandem, dem es auch nicht gut ging. Natürlich wunderten sich die meisten erst einmal. Ich galt ja als witziger, unterhaltsamer Typ, bei dem alles im Lot zu sein schien. Und ich wunderte mich ebenfalls manchmal. Da war der erfolgreiche Ingenieur und Extremsportler, der kaum schlief, wenn er keine Tabletten nahm. Da war die Kollegin, die noch häufiger zum Arzt rannte als ich und nicht weiterwusste. Da war der von allen bewunderte Top-Schreiber, der trank, weil er seine innere Leere nicht mehr aushielt. Erfolgreich zu sein, viel Geld zu verdienen, gut rüberzukommen, Statussymbole – all das blendet uns manchmal, und wir denken: Boah, dem scheint die Sonne aus dem Hintern. Aber was hinter dieser Fassade ist, weiß man eben nicht.

Was will ich nun mit diesen Einlassungen sagen? Soll man also mit seiner Krankheit hausieren gehen? Jedem auf die Nase binden, dass man einen an der Waffel hat? Das nun nicht. Ich würde jedem raten, sich nur Menschen zu öffnen, denen man vertraut und von denen man sich einigermaßen sicher sein kann, dass sie nicht am kommenden Tag das Erzählte auf Facebook posten. Ja, ich weiß, klingt wie eine Binse. Jeder ist ja schon mal von anderen enttäuscht worden. Man muss das situativ und spontan entscheiden. Meist fragt ja jemand: »Sag mal, geht es dir nicht gut?« Ich glaube, dass man dann spürt, ob der- oder diejenige wirklich interessiert ist und mit dem Gesagten umgehen kann. Ich selber habe keine schlechten Erfahrungen gemacht und bin auf viel Verständnis getroffen. Auch im Job. Aber das mag daran liegen, dass ich damals bei einer Frauenzeitschrift arbeitete, in der man etwas anders miteinander umging als, na sagen wir, auf dem Bau oder bei einer Versicherung. Nicht alle Vorgesetzten reagieren so großartig verständnisvoll und unterstützend, wie meine damalige Chefredakteurin Anne Volk. Niemand ist aber gezwungen, seinem Arbeitgeber zu sagen, woran er erkrankt ist. Das geht nur den Arzt und die Krankenkasse etwas an. Man muss noch nicht einmal auf die Frage seines Chefs »Was fehlt Ihnen denn?« wahrheitsgemäß antworten.

Am besten ist es, wenn Sie das Thema, wem Sie sich wann offenbaren sollten, in Ruhe mit Ihrem Arzt oder Therapeuten besprechen. Ich kenne Leute, die offiziell eine »Kur« gemacht haben, aber einige Wochen in einer psychosomatischen Klinik waren, ohne dass ihr Arbeitgeber Genaueres wusste. Ich rate aber nur zu dieser Art von Verschleierung, wenn man wirklich Bedenken hat, dass einem Offenheit schaden könnte. Oft ist die Wahrheit der bessere Weg. Für einen selbst und auch, um wilden Gerüchten vorzubeugen.

2. DER UNSICHTBARE FEIND

Es kann jeden erwischenPsychische Probleme – das Volksleiden

Die Sprache ist verräterisch: »Nicht ganz richtig in der Birne sein«, »Einen an der Waffel haben«, »bekloppt«, »bescheuert«, »plemplem«, »behämmert«, »meschugge«, »gaga«, »verdreht«, »durchgeknallt«, »närrisch«, »wunderlich«, »beknackt«. Obwohl die meisten Menschen über ihre seelischen Problemen immer noch nicht gern sprechen, verrät allein schon die Vielfalt der Synonyme für die Worte »psychisch krank«, wie sehr das Thema uns alle beschäftigt. Sprachlich ausdifferenziert ist in allen Gesellschaften vor allem das, was irgendwie latent wichtig ist, was Angst macht – und manchmal gern verdrängt wird. Also noch mal zum Mitschreiben: Wir reden in diesem Buch nicht von mir und ein paar Spinnern, die irgendwie nicht mit sich klarkommen. Wir reden von einem Massenphänomen, psychische Erkrankungen sind ein Volksleiden. Und sie scheinen zuzunehmen.

Keine Angst, ich will niemanden mit Statistiken langweilen, aber ein paar Zahlen müssen jetzt sein, um das Phänomen einzuordnen und zu zeigen, dass um uns herum jede Menge Leute unterwegs sind, die »einen an der Waffel haben«:

Jeder vierte Mensch wird nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einmal in seinem Leben psychisch krank. »300 Millionen Menschen erkranken pro Jahr an Depressionen, 800 000 begehen Suizid«, erklärte Tarun Dua von der WHO-Fachabteilung für psychische Gesundheit 2018 auf einer Tagung in Genf. Bei uns im Land ist die Lage nicht besser: Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) stellte 2018 fest: »In Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das entspricht rund 17,8 Millionen betroffenen Personen, von denen pro Jahr nur 18,9 Prozent Kontakt zu Leistungsanbietern aufnehmen.« Das heißt also, dass sich über achtzig Prozent der Betroffenen offenbar keine therapeutische Hilfe holen. Die machen das sozusagen mit sich aus. Mit manchmal dramatischen Folgen für die Betroffenen und ihre Familien. Häufig kommt es zu Trennungen, und nicht selten flüchten sich psychisch Kranke in ihrer Not in Alkohol, Medikamente oder Drogen. Ich habe hier auch meine eigenen Erfahrungen gemacht und in meinen dunkelsten Stunden eine innige und nicht ungefährliche Beziehung zu Beruhigungsmitteln aufgebaut, die ich wie einen Goldschatz neben meinem Bett liegen hatte (siehe dazu auch S. 175 ff). Aber auch immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken psychisch, wie verschiedene Krankenkassen melden.

Es geht also nicht um nur einige wenige Durchgeknallte, die sich und ihr Leben nicht im Griff haben. Nein, Lady Gaga und Mister Crazy sind unter uns! Und das massenhaft. Mit erheblichen volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Der DAK-Psychoreport 2019 lieferte erschreckende Daten. Demnach hat sich die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychischer Probleme in den vergangenen zwanzig Jahren mehr als verdreifacht, ca. 2,2 Millionen Menschen sind inzwischen betroffen. Psychische Störungen lagen damit im untersuchten Jahr bundesweit auf dem dritten Platz der Krankheitsarten. Und der bayerische Versicherer Swiss meldete im April 2019, dass mehr als ein Drittel aller Arbeitnehmer (nämlich rund 37 Prozent) vorzeitig aus dem Beruf ausscheiden, weil bei ihnen eine psychische Krankheit wie Depression oder Angststörung diagnostiziert worden sei. Zehn Jahre zuvor waren es mit 26,6 Prozent noch deutlich weniger.

Entsprechend groß ist inzwischen das therapeutische Angebot, obwohl es bei weitem nicht reicht, wie ich selber feststellen konnte. Erst einmal klingt es gut, wenn man die Zahlen sieht: In Deutschland bieten insgesamt rund 30 000 Psychotherapeuten und Fachärzte ihre Dienste an. Aber man muss das in Relation sehen. In nur einem Quartal nehmen sage und schreibe 1,1 Millionen gesetzlich versicherte Patienten nach den Unterlagen der DGPPN psychotherapeutische Leistungen bei niedergelassenen Psychotherapeuten in Anspruch!

Festzustellen ist also: Ja, es gibt bei uns im Land viele therapeutische Angebote, aber sie reichen bei weitem nicht aus. Wer jemals einen Therapieplatz gesucht hat, kennt das Warten und das Hin-und-her-Gerenne. Heute muss man immer noch bis zu sechs Wochen auf einen Ersttermin bei einem Psychotherapeuten warten. Diese so genannte Sprechstunde – eine Art ambulante Notaufnahme für psychisch Kranke – gibt es seit der Reform des Psychotherapie-Gesetzes aus dem Jahr 2017. Das ist aber nur ein erstes Gespräch, in dem sich der Therapeut ein Bild vom Patienten macht und ihm rät, welche Art der Behandlung für ihn sinnvoll ist. Eine Therapie kann man deshalb aber noch lange nicht beginnen. Bis zu deren Beginn vergehen meist etwa zwanzig Wochen. Dies hat eine Umfrage der DGPPN unter Therapeuten ergeben. Wie valide diese Zahlen sind, vermag ich nicht zu sagen. Ich fürchte aber, dass man vor allem Therapeuten in großen Städten befragt hat. »In kleineren Städten oder gar im ländlichen Raum dauert es meist ein halbes oder ein ganzes Jahr«, bis eine Therapie beginnen könne, meldete der Südwestrundfunk (SWR) 2018 in einem Beitrag.

Mit anderen Worten: Unser Land ist voller psychisch kranker Menschen, die dringend Hilfe brauchen, sie aber nicht immer und vor allem nicht immer schnell genug bekommen. Der Bedarf ist groß, das therapeutische Angebot zu gering.

Die Folgen sind bitter. Jedes Jahr sterben in Deutschland ungefähr 10 000 Menschen durch Suizid, mehr als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten und illegale Drogen. Zum Welt-Suizid-Präventionstag der WHO 2017 erklärte Prof. Ulrich Hegerl, Direktor der Klinik für Psychiatrie des Universitätsklinikums Leipzig, dass 90 Prozent der Menschen, die einen Suizid begehen, psychisch krank sind. Die meisten litten an Depressionen.

So, das war harter Stoff. Aber bitte nicht verzagen. Man kann Hilfe finden. Psychische Krankheiten sind gut behandelbar. Gehen Sie zu Ihrem Arzt. Rufen Sie bei Ihrer Krankenkasse an. Nutzen Sie Selbsthilfegruppen. Und vor allem: Brechen Sie das Schweigen. Reden Sie mit Ihrem Partner, mit Freunden und Kollegen. Sie werden sehen: Das Verständnis ist größer, als Sie gedacht haben. Ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Niemand, wirklich niemand, hat mich ausgelacht, abgeschrieben oder sonst irgendwie mies reagiert. Was auch daran liegt, dass offenbar fast jeder eine/n kennt, der oder die auch Probleme hat, wenn er oder sie nicht gar selber betroffen ist.

3. WENN DIE DÄMONEN KOMMEN

Wie es sich anfühlt, psychisch krank zu seinEin Blick in meinen Kopf

Man lebt in einer anderen Welt, wenn man psychisch krank ist. In dieser Welt gibt es dich und die anderen. Den anderen geht es gut. Dir geht es scheiße. Und dauernd sagt einer von den anderen: »Reiß dich zusammen.« Oder: »Das wird schon wieder.« Aber es wird nicht. Nicht von selbst. Nicht ohne Kampf. Nicht ohne Leid. Lass es dir hier gleich gesagt sein, wenn du einer von uns bist: Es gibt immer einen Weg hinaus. Aber er ist steil, mühsam, und du musst ihn erst finden. Solange du ihn nicht findest, musst du kämpfen. Du darfst nicht aufgeben. Niemals. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war ganz unten und dachte, dass alles vorbei sei. Aber es ging weiter. Und es wird auch für dich weitergehen. Man kann dir helfen. Es wird wieder gut! Glaub mir. Aber vorher ist es hart.

Meist beginnt es schleichend. Außer bei Panikattacken. Die sind wie ein übersinnliches Überfallkommando und kommen sehr gern nachts, wenn du noch wehrloser bist. Du schreckst hoch. Atemnot. Herzrasen. Hitzewallungen. Schweißausbrüche. Ein allumfassendes Beklemmungsgefühl. Alle Systeme auf Rot. Panik. Ein Überfall. Und du bist ein wehrloses Opfer. Wie eine Maus in den Krallen einer Katze. Es gibt nur noch die Panik. Meist dauern diese Anfälle ein paar Minuten, manchmal aber auch bis zu einer halben Stunde.

Ängste, Zwänge und Depressionen lassen sich dagegen gern Zeit. Sie bauen sich langsam auf und erhöhen ihre toxische Dosis Woche für Woche. Sie haben einen Plan. Sie wollen dich besitzen. Sie sind wie Viren, und du bist ihr Wirt. Sie sind wie Dämonen, und sie hocken immer da, wo du auch bist. Aber nur du siehst sie; die anderen nicht. Und wenn du auf sie zeigst und sagst: »Da, schaut doch, da sind sie wieder!«, dann antworten die anderen: »Aber da ist doch nichts.«

Wenn du psychisch krank bist, dann bist du vor allem allein. Und kämpfst. Und der Gegner bist du selbst, denn die Krankheit ist ein Teil deines Ichs. Du willst diesen Teil aus dir rausreißen. Diesen Dämon, der die Freude in dir abdeckt. Der dafür sorgt, dass die Welt mitten im Sommer grau wird. Aber du kannst ihn nicht greifen. Du bist traurig. Du hast Angst. Irgendwann hast du sogar Angst vor der Angst. Du bist verzweifelt. Du bist wütend. Und so hilflos. Du weinst heimlich wie ein kleines Kind. Aber niemand nimmt dich auf den Arm. Denn du bist ja erwachsen.

Verdammte Scheiße!

Die Kollegen merkten nichts

Bei mir war die Welt nicht grau. Meine Welt stand voller greller Warnschilder. Sie war voller Gefahren! Viren. Bakterien. Radioaktivität, überall Krebsauslöser. Wie konnten all die anderen nur so sorglos sein? Erst war die Angst nur manchmal da. Sie kroch heran, zog sich an mir hoch, drang in mich ein. Immer häufiger. Irgendwann war sie dann immer da. Allgegenwärtig. Sie herrschte in meinem Kopf, überstrahlte nach und nach alles. Und dann erschien auch noch die dunkle Schwester der Angst – die Depression. Ein schwerer, schwarzer Schleier, den ein schweigender Dämon jeden Tag aufs Neue über meine Seele zog. Ich schlief nicht mehr richtig. Lag morgens um vier wach und hörte das Zwitschern der Vögel. Der Tag brach an. Für mich begann ein neuer Kampf. Die Angst hatte kein Gesicht. Sie war einfach da. Und jeden Tag gebar sie ein böses, unsichtbares Kind. Wann es anfing? Ich weiß es nicht. Ich habe mir immer schon viele Sorgen gemacht. Schon als kleiner Junge. Meine Eltern waren sehr ängstlich. Ich glaube, dass ich die Angst gelernt habe. Ich war im Grunde ein fröhlicher, aber auch ein eher unsicherer Mensch, verbarg das aber gut. Freunde und Kollegen kennen mich als stets kalauernden Kerl. Das war und ist der eine Teil von mir. Der hat mich überleben lassen. Den anderen verbarg ich, wenn er in mir wütete. Das konnte ich gut. Mich verstellen. Nur meine Frau Gesa und ein paar enge Freunde wussten, was in mir vorging. Sie waren Zeugen, wie die Angst mich nach und nach holte und nicht mehr losließ.

Wenn ich nach vielen schlaflosen Nächten dann mal eine Beruhigungstablette nahm, bekam ich einen kurzen Blick in ein Leben ohne die Angst. Es war, als ob einer in meinem verdunkelten Kopf kurz mal das Licht angeknipst hätte. Es fühlte sich so schön an, normal zu sein. Dann dachte ich: »Ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Was bist du nur für ein Idiot?« Ich machte Pläne, war euphorisch. Bis die Wirkung der Tablette abnahm und der Absturz in den vertrauten Abgrund umso brutaler war. Und dort hockte ich dann wieder. Ein Bild des Jammers. Aber ich musste weitermachen. Wenn schon nicht für mich, dann für meine Frau und unsere beiden Jungs. Ich gab mir größte Mühe, die beiden nichts merken zu lassen. Sie sollten die Angst nicht lernen – so wie ich. Ich versuchte weiter, ein guter Vater zu sein, und es gelang mir auch. Und so ging ich jeden Tag zur Arbeit und gab den lustigen Kollegen.

Die Kolleginnen und Kollegen merkten nichts. Ich machte einen guten Job. Funktionierte. Aber wenn ich in einer Konferenz saß, Geschichten präsentierte oder mich an Diskussionen beteiligte, dann lief ganz hinten in meinem Kopf oft parallel ein ganz anderer Film ab. Ein Horrorfilm. Während ich sprach, sah ich mich im gleichen Moment krank und siechend daliegen. AIDS. Krebs. Infektionen. Ich spürte Dinge in meinem Körper, die nicht sein durften. Ein Ziehen, ein Stechen. Da – dieser Druck im Bauch. Das muss etwas Schlimmes sein. War da nicht ein Flimmern im Auge? Hatte ich Sehstörungen? Bestimmt Multiple Sklerose. Oder was Infektiöses. Was hatte ich mir da eingefangen? Ich musste besser aufpassen, mich schützen. Noch öfter Hände waschen. Desinfizieren. Zum Arzt gehen. Tests machen lassen. Das tat ich oft. Sehr oft. Zu oft. Mein Arzt verdrehte schon die Augen. Irgendwann konnte ich fast nichts mehr außerhalb meines Hauses anfassen, ohne mir sofort die Hände zu waschen oder sie heimlich mit einem Desinfektionstuch abzuwischen. In einem Restaurant einen Salat zu essen kam einer Tortur gleich. Hatte sich der Koch auch die Hände gewaschen? Und das Rote da – war das nicht Blut? Hatte sich der Koch geschnitten? Vielleicht hatte der AIDS? »Warum isst du nicht?«, fragte Gesa dann. Ich antwortete nicht. »Es ist das rote Dressing«, sagte Gesa. »Nur das Dressing.« Sie sah mich an. Eindringlich. »So geht das nicht weiter, Kester.« Ich aß den Salat, dann die Hauptspeise, trank ein Bier – und schlief später die halbe Nacht nicht. »Und wenn es doch Blut gewesen ist?«, fragte die Angst. »Infiziertes Blut? Du hattest doch am Morgen Zahnfleischbluten! Eine Eintrittspforte für das Virus.«

Beim Zahnarzt starrte ich die Instrumente an. Waren die auch wirklich steril? Hatte der Bohrer da vorn an der Spitze nicht diesen kleinen Fleck? Getrocknetes Blut? Wer saß mit mir im Wartezimmer? Wer war vor mir dran? Wer sah krank aus? Mager? Wer hatte Flecken im Gesicht, wie es AIDS-Kranke im späten Stadium ihrer Krankheit haben?

Pilze, Trüffel oder Wild aß ich nicht, seit ich gelesen hatte, dass das alles Jahrzehnte nach Tschernobyl immer noch radioaktiv belastet war. Ich hatte panische Angst vor Krebs. Ich kontrollierte meinen Körper, tastete ihn ab, scannte ihn sorgfältig auf der Suche nach Knoten, entarteten Leberflecken oder anderen Zeichen für das Böse, das ich so fürchtete. Ich starrte auf meine Körperausscheidungen, immer in Angst, Blut darin zu entdecken.

Die Angst war stärker

Ich wusste, dass es verrückt war. Der gesunde, rationale Teil in meinem Kopf zumindest wusste es. »Du spinnst«, sagte ich dann zu mir. »Du übertreibst. Niemand verhält sich so. Die anderen leben einfach, statt sich ständig zu sorgen.« Aber die Angst war stärker. Oft hielt sie sich im Hintergrund und lauerte geduldig. Als ob sie mir etwas Zeit zum Luftholen lassen, mich in trügerischer Sicherheit wiegen wollte. Dann dachte ich manchmal, ich hätte es geschafft. Und dann schlug sie wieder zu. Es reichte, wenn jemand ein Pflaster am Finger hatte und mir mit der Hand ein Stück Brot reichte. Dann begannen sie – die Gedankenketten. Pflaster, Blut, Wunde, AIDS