9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

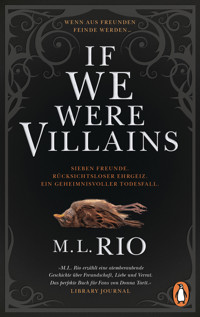

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die TikTok-Sensation der Bestsellerautorin M.L. Rio endlich auf Deutsch. Ein Must-Read für alle Fans von Dark Academia!

Sieben Freunde. Rücksichtsloser Ehrgeiz. Ein geheimnisvoller Todesfall.

Oliver Marks bekommt immer nur die Nebenrollen. Trotzdem ist der junge Schauspieler glücklich am renommierten Dellecher College, einer abgeschiedenen Welt mit flackernden Kaminfeuern und ledergebundenen Büchern. Die sieben Studenten seines Jahrgangs sind eine eingeschworene Gemeinschaft, besessen von der Schauspielerei und von Shakespeare. Die Rollen, die sie auf der Bühne verkörpern, legen sie auch privat nicht ab: Mitläufer, Verführerin, Held. Der charismatische Richard gibt die unberechenbaren Tyrannen. Doch eines Tages treibt einer der Freunde tot im Collegesee. Die anderen stehen vor einer schwierigen Wahl: Sollen sie der Wahrheit ins Auge sehen oder weiter ihre Rollen wahren?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 571

Veröffentlichungsjahr: 2023

Sammlungen

Ähnliche

M. L. Rio hat zwei große Leidenschaften: Schriftstellerei und Theater. Sie schnupperte über zehn Jahre als Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Theaterluft und hat am Londoner King’s College einen Master in Shakespeare Studies erworben. Derzeit promoviert sie in Englischer Literatur an der University of Maryland. Mit ihrem Debüt If We Were Villains begeistert sie Fans auf der ganzen Welt.

M. L. Rio

If We Were Villains

Roman

Aus dem Englischen von Karin Dufner

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel If We Were Villainsbei Flatiron Books.

Die Textstellen aus Perikles sind zitiert nach der Schlegel-Tieck-Übersetzung von Shakespeares Werken.

© der deutschen Übersetzung aller anderen im Text enthaltenen Shakespeare-Zitate:

Frank Günther, abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Hartmann & Stauffacher GmbH, Verlag für Bühne, Film, Funk und Fernsehen, Köln.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2017 der Originalausgabe by M. L. Rio

Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Kirsten Brandt

Covergestaltung: www.buerosued.de, Design by Julia Lloyd, Images © Shutterstock

Covermotiv: mauritius images / Life on white / Alamy / Alamy Stock Photos (Bildnummer: E7G7DH)

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-31245-9V002

www.penguin-verlag.de

Für all die schrägen und wundervollen Schauspieler, die ich glücklicherweise meine Freunde nennen darf. (Ich schwöre, dieses Buch handelt nicht von euch.)

ERSTER AKT

Prolog

Die Hände mit Handschellen an den Tisch gefesselt, sitze ich da und denke: Wärs’s mir nicht versagt / Die Schauer meines Kerkers zu enthülln / So könnt ich Kund tun, dern schwächstes Wort / Die Seele dir zerfräß. Der Wachmann steht an der Tür und beobachtet mich, als erwarte er, dass gleich etwas geschieht.

Auftritt Joseph Colborne. Inzwischen ist er beinahe fünfzig und grau geworden. Es wundert mich bei jedem Treffen, wie sehr er gealtert ist – er ist in den letzten zehn Jahren von Woche zu Woche ein wenig älter geworden.

Er setzt sich mir gegenüber und verschränkt die Hände. »Oliver«, sagt er.

»Joe.«

»Habe gehört, dass Ihre Anhörung auf Haftverschonung in Ihrem Sinne gelaufen ist. Glückwunsch.«

»Ich würde mich bedanken, wenn ich glauben könnte, dass Sie das ernst meinen.«

»Sie wissen, dass Sie meiner Ansicht nach nicht hierhergehören.«

»Das heißt nicht, dass Sie mich für unschuldig halten.«

»Nein.« Seufzend schaut er auf die Uhr – dieselbe, die er seit unserer ersten Begegnung trägt –, als würde ich ihn langweilen.

»Warum sind Sie also hier?«, frage ich. »Aus demselben zweiwöchentlichen Grund?«

Seine Augenbrauen formen sich zu einer geraden schwarzen Linie. »Nur Sie können einen Mist wie ›zweiwöchentlich‹ von sich geben.«

»Das Theater gewöhnt man sich eben nicht ab, oder so ähnlich.«

Amüsiert und verärgert zugleich schüttelt er den Kopf.

»Also?«, hake ich nach.

»Also was?«

»Galgen ist gut. Aber für wen ist er gut? Er ist gut für die, die nicht guttun«, entgegne ich, fest entschlossen, mir seine Missbilligung auch zu verdienen. »Warum sind Sie hier? Mittlerweile sollten Sie wissen, dass ich Ihnen nichts verraten werde.«

»Offen gestanden«, erwidert er, »glaube ich, dass es mir dieses Mal gelingen wird, Ihre Meinung zu ändern.«

Ich richte mich auf meinem Stuhl auf. »Wie?«

»Ich nehme meinen Abschied. Hab hingeschmissen und mir einen Job bei einer privaten Sicherheitsfirma gesucht. Muss schließlich an die Ausbildung meiner Kinder denken.«

Einen Moment lang starre ich ihn einfach nur an. Ich hatte immer angenommen, man müsse Colborne einschläfern wie einen bissigen alten Hund, bevor er den Polizeidienst quittieren würde.

»Und weshalb sollte mich das überzeugen?«, erkundige ich mich.

»Alles, was Sie sagen, bleibt strikt unter uns.«

»Warum dann die Mühe?«

Wieder seufzt er auf, und die Falten in seinem Gesicht werden tiefer. »Oliver, es interessiert mich nicht mehr, andere zu bestrafen, das ist vorbei. Jemand sitzt die Strafe ab, und unser Job ist meistens ziemlich unbefriedigend. Aber ich will nicht meinen Hut nehmen und die nächsten zehn Jahre damit vergeuden, mich zu fragen, was vor zehn Jahren wirklich geschehen ist.«

Zunächst schweige ich. Die Idee gefällt mir, aber ich bin argwöhnisch. Ich betrachte die bedrückenden Wände aus Betonbausteinen, die winzigen schwarzen Videokameras, die aus jeder Ecke herunterblinzeln, und den Wachmann mit seinem Unterbiss. Dann schließe ich die Augen und male mir die frische Frühlingsluft in Illinois aus. Wie es wohl sein wird, hinaus ins Freie zu treten, nachdem ich zum dritten Mal im Leben muffige Gefängnisluft geschnuppert habe?

Als ich ausatme und die Augen öffne, mustert Colborne mich eindringlich.

»Ich weiß nicht recht«, sage ich. »Ich komme sowieso hier raus und möchte nicht riskieren, wieder einzufahren. Es erscheint mir ratsamer, schlafende Hunde nicht zu wecken.«

Seine Finger klopfen ruhelos auf die Tischplatte. »Verraten Sie mir eines«, antwortet er. »Liegen Sie je in Ihrer Zelle, starren an die Decke und fragen sich, wie Sie wohl hier gelandet sind? Und dann können Sie nicht schlafen, weil Sie ständig an jenen Tag denken müssen?«

»Jede Nacht«, erwidere ich, und das ist nicht sarkastisch gemeint. »Allerdings gibt es da einen Unterschied, Joe. Für Sie war es nur dieser eine Tag, dann ging der Alltag weiter. Für uns war es ein Tag und jeder einzelne Tag, der danach kam.« Ich beuge mich, auf die Ellbogen gestützt, vor, sodass nur noch wenige Zentimeter unsere Gesichter trennen, damit er auch jedes Wort versteht, wenn ich die Stimme senke. »Bestimmt zerfrisst es Sie, es nicht zu wissen. Nicht zu wissen, wer, nicht zu wissen, wie, nicht zu wissen, warum. Aber Sie haben ihn nicht gekannt.«

Inzwischen ist sein Gesichtsausdruck seltsam angewidert, als empfinde er meinen Anblick plötzlich als unbeschreiblich hässlich und abstoßend. »Sie haben Ihre Geheimnisse all diese Zeit bewahrt«, entgegnet er. »Das würde jeden anderen Menschen um den Verstand bringen. Warum haben Sie das getan?«

»Weil ich es wollte.«

»Und wollen Sie immer noch?«

Das Herz in meiner Brust fühlt sich schwer an. Geheimnisse haben ein Gewicht wie Blei.

Ich lehne mich zurück. Der Wachmann sieht gleichgültig zu, als seien wir zwei Fremde, die sich in einer anderen Sprache unterhalten, und als sei unser Gespräch ganz weit weg und ohne Bedeutung. Ich denke an die anderen. Früher einmal wir. Wir haben schlimme Dinge angestellt, doch sie waren auch notwendig – so erschien es uns wenigstens. Rückblickend betrachtet, so viele Jahre später, bin ich nicht mehr sicher, ob sie es auch waren. Und ich frage mich: Könnte ich Colborne das alles erklären? Die kleinen Haken und Winkelzüge und den finalen exodos? Ich mustere sein gleichmütiges, offenes Gesicht. Die grauen Augen sind inzwischen von Krähenfüßen umgeben, doch sie leuchten noch so klar wie immer.

»In Ordnung«, sage ich. »Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Doch zuvor sollten Sie einige Dinge wissen.«

Colborne sitzt reglos da. »Ich höre.«

»Erstens rede ich erst, wenn ich hier draußen bin, nicht früher. Zweitens darf nichts davon auf mich oder jemand anderen zurückfallen – keine erneute Verurteilung wegen derselben Sache. Und zu guter Letzt: Es handelt sich nicht um eine Entschuldigung.«

Ich warte auf eine Reaktion von ihm, ein Nicken oder ein Wort, doch er blickt mich nur an, schweigsam und stoisch wie eine Sphinx.

»Nun, Joe?«, hake ich nach. »Können Sie damit leben?«

Er bedenkt mich mit einem kühlen, schmallippigen Lächeln. »Ja, ich glaube, das kann ich.«

1. Szene

Die Zeit: September 1997, mein viertes und letztes Jahr am Dellecher Classical Conservatory. Der Ort: Broadwater, Illinois, eine mehr oder weniger unbedeutende Kleinstadt. Bis jetzt war der Herbst warm.

Die Spieler treten auf: Wir waren zu siebt, sieben kluge junge Menschen, denen eine große und erfolgreiche Zukunft bevorstand, obwohl wir nicht über den Rand der Bücher vor unseren Nasen schauen konnten. Wir waren ständig von Büchern, Worten und Gedichten umgeben, all den wilden Leidenschaften dieser Welt, gebunden in Leder und Pergament (zum Teil mache ich diesen Umstand für die Ereignisse verantwortlich). Die Bibliothek des Castle war ein lichtdurchfluteter achteckiger Raum, dessen Wände von Bücherregalen bedeckt waren. Alles stand voller kunstvoll geschnitzter antiker Möbel, und ein gewaltiger Kamin, in dem unabhängig von den Außentemperaturen fast immer ein Feuer brannte, verbreitete eine schläfrige Wärme. Wenn die Uhr auf dem Kaminsims zwölf schlug, rührten wir uns, einer nach dem anderen, wie sieben Statuen, die zum Leben erwachten.

»Jetzt ist Mitternacht«, verkündete Richard. Er saß im größten Lehnsessel wie auf einem Thron. Die langen Beine hatte er ausgestreckt und die Füße aufs Kamingitter gestützt. In den drei Jahren, die er Könige und Eroberer gespielt hatte, hatte er sich angewöhnt, in jedem Sessel so zu sitzen, sei es nun auf der Bühne oder privat. »Und acht Uhr früh / Musst du unsterblich werden.« Mit einem Knall klappte er sein Buch zu.

Meredith hatte sich wie eine Katze am einen Ende des Sofas zusammengerollt (während ich mich wie ein Hund am anderen ausstreckte) und zwirbelte eine Strähne ihres langen kastanienbraunen Haars. »Wo gehst du jetzt hin?«, fragte sie.

Richard: »Von Mühn erschöpft such’ ich mein Lager auf …«

Filippa: »Verschon uns.«

Richard: »Muss morgen früh raus und so weiter.«

Alexander: »Er spricht, als mache ihm das Sorgen.«

Wren, die im Schneidersitz auf einem Kissen neben dem Kamin saß, achtete nicht auf das Gestichel der anderen. »Habt ihr euch eigentlich schon eine Rolle ausgesucht? Ich kann mich einfach nicht entscheiden.«

Ich: »Was hältst du von Isabella? Deine Isabella ist ausgezeichnet.«

Meredith: »Maß für Maß ist eine Komödie, du Pfeife. Wir sollen für Julius Cäsar vorsprechen.«

»Keine Ahnung, warum wir uns überhaupt noch die Mühe mit dem Vorsprechen machen.« Alexander – über den gewaltigen Tisch gebeugt, der im dunklen hinteren Teil des Raums stand – griff nach der Flasche Scotch, die neben ihm stand. Er schenkte ein, trank einen großen Schluck, verzog das Gesicht und sah uns an. »Ich könnte das dämliche Stück jetzt gleich besetzen.«

»Wie?«, fragte ich. »Ich weiß nie, was ich abkriege.«

»Das liegt daran, dass sie dich immer als Letzten besetzen«, meinte Richard. »Und zwar als das, was übrig bleibt.«

»Aber, aber«, tadelte Meredith, »sind wir heute Abend Richard oder Dick?«

»Achte einfach nicht auf ihn, Oliver«, sagte James, der allein in der hintersten Ecke saß und offenbar keine große Lust hatte, von seinem Notizbuch aufzublicken. Er war immer der fleißigste Student in unserem Jahrgang gewesen, wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass er der beste Schauspieler war und sicherlich der Grund, warum niemand ihn deshalb beneidete.

»Hier.« Alexander hatte ein Bündel Zehndollarscheine aus der Tasche geholt und zählte sie auf dem Tisch ab. »Das sind fünfzig Dollar.«

»Wofür?«, fragte Meredith. »Hast du Lust auf einen Lapdance?«

»Warum? Übst du schon für einen Job nach dem Abschluss?«

»Leck mich.«

»Frag mich höflich.«

»Wofür sind die fünfzig Dollar?«, erkundigte ich mich rasch, um die beiden zu stoppen. Meredith und Alexander verfügten von uns sieben über den größten Vorrat an Kraftausdrücken und hielten es für Ehrensache, einander um die Wette zu beschimpfen. Wenn wir sie ließen, würden sie die ganze Nacht so weitermachen.

Alexander klopfte mit seinen langen Fingern auf den Stoß Zehner. »Ich wette fünfzig Dollar, dass ich die Besetzungsliste jetzt vorhersagen kann und mich nicht irren werde.«

Fünf von uns wechselten zweifelnde Blicke. Wren starrte noch immer finster in den Kamin.

»Also gut, schieß los«, meinte Filippa mit einem leisen Seufzer, so als habe ihre Neugier die Oberhand gewonnen.

Alexander schob sich die wilden dunklen Locken aus dem Gesicht. »Tja, Richard spielt ganz bestimmt den Cäsar.«

»Weil wir ihn alle insgeheim ermorden wollen?«, fragte James.

Richard zog eine dunkle Augenbraue hoch. »Et tu, Brute?«

»Sic semper tyrannis«, verkündete James und fuhr sich mit der Spitze seines Bleistifts über die Kehle wie mit einem Dolch. So geschieht es Tyrannen.

Alexander wies von einem zum anderen. »Genau«, sagte er. »James spielt den Brutus, weil er immer der Gute ist, und ich den Cassius, denn ich bin immer der Böse. Richard und Wren können nicht heiraten, weil das verboten wäre, also spielt sie die Portia. Meredith spielt die Calpurnia, und Pip, für dich gibt’s wieder mal eine Hosenrolle.«

Filippa, die schwieriger zu besetzen war als Meredith (die Femme fatale) oder Wren (die junge Naive), musste sich stets als Mann verkleiden, wenn uns die guten Frauenrollen ausgingen – was in Shakespeares Stücken häufig vorkam. »Öfter mal was Neues«, seufzte sie.

»Moment mal«, sagte ich, als sich Richards Hypothese zu bestätigen schien, dass ich bei der Rollenverteilung ständig übergangen wurde. »Was wird aus mir?«

Alexander musterte mich mit verengten Augen und fuhr sich mit der Zunge über die Zähne. »Wahrscheinlich spielst du den Octavius«, beschloss er. »Den Marcus Antonius kriegst du nie – nimm’s nicht persönlich, aber du bist einfach nicht raumgreifend genug. Sicher nehmen sie diesen unerträglichen Typen aus dem dritten Jahrgang. Wie heißt er noch mal?«

Filippa: »Richard der Zweite?«

Richard: »Wie witzig. Nein, Colin Hyland.«

»Fantastisch.« Ich blickte in den Text von Perikles, den ich zum gefühlt hundertsten Mal überflog. Da ich nur halb so begabt war wie der Rest, schien es mein Schicksal zu sein, immer nur die Nebenrolle in der Geschichte eines anderen zu spielen. Viel zu oft hatte ich mich schon gefragt, ob die Kunst nun das Leben nachahmte oder umgekehrt.

Alexander: »Fünfzig Dollar auf diese genaue Besetzungsliste. Ist jemand dabei?«

Meredith: »Nein.«

Alexander: »Warum nicht?«

Filippa: »Weil exakt das passieren wird.«

Lachend stieg Richard von seinem Thron. »Man kann es nur hoffen.« Er steuerte auf die Tür zu und beugte sich vor, um James im Vorbeigehen in die Wange zu kneifen. »Gutnacht, mein Prinz.«

James stieß Richards Hand mit seinem Notizbuch weg und versteckte sich dann demonstrativ dahinter. Meredith stimmte in Richards Gelächter ein. »Komm, komm, du bist als Wüterich so wütig wie kein zweiter in ganz Italien«, sagte sie.

»Die Pest auf eure Häuser«, murmelte James.

Meredith streckte sich – mit einem leisen, lasziven Stöhnen – und hievte sich vom Sofa hoch.

»Kommst du ins Bett?«, fragte Richard.

»Ja. Nach Alexanders Bemühungen ist die ganze Arbeit hier doch ziemlich sinnlos.« Sie ließ ihre Bücher verstreut auf dem niedrigen Tisch vor dem Kamin zurück. Ebenso ihr leeres Weinglas, an dessen Rand eine halbmondförmige Lippenstiftspur klebte. »Gute Nacht«, wandte sie sich an die Anwesenden. »Und glückliche Reise.« Gemeinsam verschwanden sie den Flur hinunter.

Ich rieb mir die Augen, die nach dem stundenlangen Lesen allmählich brannten. Wren schleuderte ihr Buch über den Kopf nach hinten, und ich zuckte zusammen, als es neben mir auf dem Sofa landete.

Wren: »Zum Teufel damit.«

Alexander: »Das ist die richtige Einstellung.«

Wren: »Dann nehme ich eben die Isabella.«

Filippa: »Geh einfach ins Bett.«

Wren erhob sich langsam und rieb sich den dämmrigen Schein des Kaminfeuers aus den Augen. »Wahrscheinlich liege ich die ganze Nacht wach und sage Textzeilen auf«, erwiderte sie.

»Kommst du mit raus, was rauchen?« Alexander hatte sein Whiskeyglas (wieder) geleert und drehte auf dem Tisch einen Joint. »Vielleicht entspannt dich das ja.«

»Nein danke«, antwortete sie und schwebte in den Flur hinaus. »Gute Nacht.«

»Wie du willst.« Alexander schob seinen Stuhl zurück. Der Joint baumelte in seinem Mundwinkel. »Oliver?«

»Wenn ich dir helfe, den zu rauchen, wache ich morgen früh ohne Stimme auf.«

»Pip?«

Sie schob sich die Brille ins Haar und hüstelte, um ihre Stimmbänder zu testen. »Herrje, du bist ein schrecklicher Einfluss«, sagte sie. »Meinetwegen.«

Er nickte und war schon fast zur Tür hinaus. Seine Hände steckten tief in den Hosentaschen. Ein wenig neidisch blickte ich ihnen nach und ließ mich dann wieder an die Sofalehne sinken, um mich weiter mit meinem Text abzuquälen. Dieser war so heftig mit Anmerkungen versehen, dass man ihn kaum noch lesen konnte.

perikles:Antiochus, viel Dank, dass du mich lehrst, Wie meine schwache Menschheit sich erkennt, Dass ich bei diesen Schrecknissen bereite Mich selbst zu dem, was mich, wie sie, betrifft; Dem Tod gedenken, heißt im Spiegel schaun; Wie Leben Hauch und Irrtum ihm vertrau’n;

Die letzten beiden Zeilen flüsterte ich vor mich hin. Ich konnte sie auswendig, und zwar schon seit Monaten. Und dennoch ließ mir die Furcht, ich könnte mitten im Vorsprechen ein Wort oder einen Satz vergessen, einfach keine Ruhe. Ich schaute durch den Raum zu James hinüber. »Hast du dich je gefragt, ob Shakespeare diese Texte ebenso gut im Kopf hatte wie wir?«, fragte ich.

Er blickte von den Versen auf, die er gerade las. »Natürlich«, erwiderte er.

Ich zwang mich zu dem hier angebrachten Lächeln. »Nun, ich gebe auf. Ich schaffe sowieso nichts mehr.«

Er sah auf die Uhr. »Nein, ich eigentlich auch nicht.«

Ich stemmte mich vom Sofa hoch und folgte James die Wendeltreppe hinauf in unser gemeinsames Zimmer direkt über der Bibliothek. Es war das am höchsten gelegene Zimmer in der schmalen Steinsäule, die alle als Tower bezeichneten. Früher hatte man es nur als Lagerraum benutzt, doch in den Siebzigern hatte man Spinnweben und Gerümpel beseitigt, um Platz für mehr Studenten zu schaffen. Zwanzig Jahre später beherbergte es James und mich, zwei Betten mit Überdecken in Dellecher-Blau, zwei gewaltige alte Kleiderschränke und zwei nicht zusammenpassende Bücherregale, die zu hässlich für die Bibliothek waren.

»Meinst du, es wird laufen, wie Alexander gesagt hat?«, erkundigte ich mich.

James zog sein Hemd aus und zerzauste sich dabei das Haar. »Wenn du mich fragst, ist es zu vorhersehbar.«

»Wann haben die uns denn jemals überrascht?«

»Frederick überrascht mich ständig«, sagte er. »Aber Gwendolyn wird wie immer das letzte Wort haben.«

»Wenn es nach ihr ginge, würde Richard sämtliche Männer und die Hälfte der Frauen spielen.«

»Was hieße, dass Meredith die andere Hälfte spielt.« Er presste sich die Handballen gegen die Augen. »Wann bist du morgen dran?«

»Gleich nach Richard. Dann kommt Filippa.«

»Und ich bin danach an der Reihe. Mein Gott, die tut mir leid.«

»Ja«, erwiderte ich. »Ein Wunder, dass sie noch nicht hingeschmissen hat.«

James verzog nachdenklich das Gesicht, während er aus seiner Jeans schlüpfte. »Nun, sie ist ein bisschen härter im Nehmen als wir. Vielleicht setzt Gwendolyn ihr deshalb so zu.«

»Nur, weil sie es aushält?«, antwortete ich und warf meine Kleider in einem Haufen auf den Boden. »Das ist grausam.«

Er zuckte die Achseln. »So ist Gwendolyn eben.«

»Wenn es nach mir ginge, würde ich alles umdrehen«, meinte ich. »Alexander sollte den Cäsar spielen und Richard stattdessen den Cassius.«

Er schlug seine Bettdecke zurück. »Wäre ich immer noch Brutus?«

»Nein.« Ich schleuderte eine Socke nach ihm. »Du spielst den Antonius. Damit ich ausnahmsweise mal die Hauptrolle kriege.«

»Deine Zeit als tragischer Held kommt schon noch. Warte nur auf den Frühling.«

Ich blickte von der Schublade hoch, in der ich gerade herumwühlte. »Hat Frederick dir wieder Geheimnisse anvertraut?«

Er legte sich hin und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Möglicherweise hat er Troilus und Cressida erwähnt. Er hat die fantastische Idee, das Stück als Krieg der Geschlechter zu inszenieren. Alle Trojaner sind Männer und alle Griechen Frauen.«

»Das ist ja verrückt.«

»Warum? In dem Stück geht es genauso um Sex wie um Krieg«, entgegnete er. »Gwendolyn wird natürlich wollen, dass Richard den Hector spielt, und das heißt, dass du den Troilus kriegst.«

»Warum, um alles in der Welt, würdest nicht du den Troilus spielen?«

Er machte es sich bequem und streckte den Rücken. »Vielleicht habe ich schon einmal angedeutet, dass ich gern ein wenig mehr Abwechslung in meinem Portfolio hätte.«

Ich starrte ihn an und war nicht sicher, ob ich das als Beleidigung verstehen sollte.

»Schau mich nicht so an«, meinte er mit leicht tadelndem Unterton. »Er hat mir zugestimmt, dass wir alle aus unseren Rollenfächern rausmüssen. Ich bin es leid, liebeskranke Narren wie den Troilus zu spielen. Und du hast die ständigen Nebenrollen sicher genauso satt.«

Ich ließ mich rücklings aufs Bett fallen. »Ja, wahrscheinlich hast du recht.« Kurz schweiften meine Gedanken, bis ich schließlich auflachte.

»Was ist denn so komisch?«, fragte James, während er die Hand ausstreckte, um das Licht auszuknipsen.

»Du wirst die Cressida spielen müssen«, teilte ich ihm mit. »Du bist als Einziger von uns hübsch genug.«

Lachend lagen wir in der Dunkelheit, bis wir schließlich einschliefen. Wir schliefen tief und fest, ohne zu ahnen, dass sich bald der Vorhang für ein Drama heben würde, dessen Autoren wir selbst waren.

2. Szene

Das Dellecher Classical Conservatory nahm etwa zwanzig Hektar am östlichen Rand von Broadwater ein. Da die Grenzen fließend waren, war es schwer festzustellen, wo der Campus endete und das Städtchen begann. Die Studenten im ersten Jahr waren in mehreren Backsteingebäuden in der Stadt untergebracht, während die im zweiten und dritten Jahr sich in der Hall drängten. Die wenigen Studenten im vierten Jahr wurden irgendwo in abgelegene Winkel des Campus gesteckt oder mussten sich selbst eine Unterkunft suchen. Wir, die Schauspielstudenten im vierten Jahr, wohnten auf der anderen Seite des Sees in einem Gebäude, das hochtrabend als Castle bezeichnet wurde (eigentlich war es keine richtige Burg, sondern nur ein kleines Steingebäude, das zufällig ein Türmchen hatte und früher das Zuhause des Gärtners gewesen war).

Dellecher Hall, eine ausladende Villa aus rotem Backstein, stand auf einem steilen Hügel mit Blick auf das dunkle, reglose Wasser des Sees. Die Schlafsäle und der Ballsaal befanden sich im vierten und fünften Stock, Seminarräume und Büros im zweiten und dritten, während das Erdgeschoss Mensa, Musiksaal, Bibliothek und Konservatorium beherbergte. Am westlichen Ende des Gebäudes ragte eine Kapelle hervor. Irgendwann in den Sechzigern war das Archibald Dellecher Fine Arts Building (aus mehr als einem Grund allgemein FAB – fabulous – genannt) an der Ostseite der Hall errichtet worden, einen kleinen Hof und einen Kaninchenbau aus Wandelgängen mit Kraggewölben hatte man dazwischengedrängt. Das FAB war das Zuhause des Archibald Dellecher Theatre und des Probenraums, weshalb wir den Großteil unserer Zeit dort verbrachten. Dafür, dass es acht Uhr morgens am ersten Tag des Studienjahres war, war es ungewöhnlich still dort.

Richard und ich machten uns gemeinsam vom Castle aus auf den Weg, obwohl ich erst in einer halben Stunde mit dem Vorsprechen dran war.

»Wie geht es dir?«, fragte er, während wir den steilen Hügel zur Rasenfläche hinaufstiegen.

»Lampenfieber wie immer.« Ganz gleich, wie oft ich schon vorgesprochen haben mochte, die Nervosität ließ mich einfach nie richtig los.

»Das brauchst du nicht«, meinte er. »Man ist nie so schlecht, wie man glaubt. Verlagere nur nicht zu oft dein Gewicht. Wenn du still stehst, wirkst du am interessantesten.«

Ich sah ihn finster an. »Was soll das heißen?«

»Dass du vergessen musst, dass du auf der Bühne stehst und nervös bist. Dann achtest du richtig auf die anderen Schauspieler, so als hörtest du den Text zum allerersten Mal. Das ist eine wundervolle Technik und wirkt einfach großartig.« Beim Anblick meiner verdatterten Miene schüttelte er den Kopf. »Ich hätte dir das nicht sagen sollen. Sei jetzt bloß nicht verunsichert.« Er klopfte mir mit einer riesigen Pranke auf die Schulter. Ich war so geistesabwesend, dass ich nach vorne kippte. Meine Fingerspitzen streiften das feuchte Gras. Richards dröhnendes Lachen hallte durch die Morgenluft, und er packte mich am Arm, um mir aufzuhelfen. »Siehst du?«, sagte er. »Steh nur mit beiden Füßen fest auf dem Boden, dann schaffst du es.«

»Idiot«, erwiderte ich, allerdings mit einem verkniffenen Grinsen. (Richard hatte diese Wirkung auf andere Leute.)

Sobald wir das FAB erreichten, versetzte er mir noch einen aufmunternden Klaps auf die Schulter und verschwand im Probenraum. Ich tigerte auf dem Wandelgang hin und her, grübelte über seine Worte nach und sagte mir immer wieder den Perikles vor, als müsste ich einen Rosenkranz beten.

Das Vorsprechen am Semesteranfang bestimmte, welche Rollen wir in der Inszenierung im Herbst spielen würden. In diesem Jahr stand Julius Cäsar auf dem Programm. Tragödien und historische Dramen waren den Studenten im vierten Jahr vorbehalten, während die im dritten sich mit Romanzen und Komödien begnügen mussten. Die Statistenrollen wurden von den Kommilitonen des zweiten Jahres übernommen. Die Studenten im ersten Jahr mussten sich hinter der Bühne abrackern, sich durchs Grundstudium quälen und sich fragen, worauf zum Teufel sie sich da nur eingelassen hatten. (Jedes Jahr setzte man Studenten, deren Leistungen für ungenügend befunden wurden, vor die Tür – manchmal bis zur Hälfte eines Jahrgangs. Um bis zum vierten Jahr durchzuhalten, musste man entweder talentiert sein oder einfach nur Glück haben. In meinem Fall traf wohl zweiteres zu.) Jahrgangsfotos der letzten fünfzig Jahre zierten in zwei ordentlichen Reihen die Wand des Wandelgangs. Unseres war das letzte und zweifellos das mit dem meisten Sex-Appeal. Ein Publicity-Foto der letztjährigen Inszenierung von Ein Sommernachtstraum. Wir sahen jünger aus.

Es war Fredericks Idee gewesen, den Sommernachtstraum als Pyjamaparty zu inszenieren. James und ich (also Lysander und Demetrius) trugen gestreifte Boxershorts und weiße Unterhemden und starrten einander finster an, während Wren (Hermia, in einem kurzen, rosafarbenen Nachthemd) eingeklemmt zwischen uns stand. Filippa verharrte in Helenas längerem, dunkelblauen Nachthemd links von mir und umklammerte das Kopfkissen, mit dem sie und Wren im dritten Akt aufeinander eingeschlagen hatten. Mitten im Foto waren Alexander und Meredith wie zwei Schlangen ineinander verschlungen – er ein hinterhältiger und verführerischer Oberon in einem fließenden Morgenmantel aus Seide, sie eine wohlgeformte Titania in schwarzer Spitze, die nichts der Fantasie überließ. Doch am meisten stach Richard hervor, der zwischen all den oberflächlichen Symbolen stand – in einem clownesken Flanellpyjama und mit zwei riesigen Eselsohren, die aus seinem dichten schwarzen Haar ragten. Sein Auftreten war aggressiv, unberechenbar und völlig durchgedreht. Er terrorisierte die Elfen, quälte die anderen Schauspieler und machte dem Publikum eine Heidenangst. Außerdem stahl er, wie immer, allen die Schau.

Wir sieben hatten drei der jährlichen Ausleseaktionen überstanden, weil jeder von uns für die Truppe unverzichtbar war. Im Laufe der vier Jahre hatten wir uns von einem Haufen Statisten zu einem vorzüglich ausgebildeten Ensemble gemausert. Einige unserer Bühnenqualitäten waren unübersehbar: Richard verkörperte die geballte Kraft, eins fünfundneunzig groß und wie aus Beton gegossen. Er hatte funkelnde schwarze Augen und eine aufregende Bassstimme, die den ganzen Raum füllte, er spielte Kriegsherren und Despoten und auch sonst jeden, der das Publikum beeindrucken oder in Angst versetzen sollte. Meredith war schlichtweg die geborene Verführerin, ein wandelnder Tagtraum aus weiblichen Rundungen und mit einer Haut wie Satin. Allerdings hatte ihr Sex-Appeal auch etwas Gnadenloses an sich – man beobachtete, wie sie sich bewegte, ganz gleich, was sonst noch geschah, und ob man wollte oder nicht. (Richard und sie waren seit dem Frühlingssemester unseres zweiten Jahres in jedem nur vorstellbaren Sinn »zusammen«.)

Wren – Richards Cousine, obwohl man das bei ihrem Anblick nie vermutet hätte – war die Naive, das Mädchen von nebenan, ein zierliches Geschöpf mit maisblondem Haar und den runden Augen eines Porzellanpüppchens. Alexander war unser Hausschurke, mager, drahtig, mit langen dunklen Locken und scharfen Eckzähnen, die ihn beim Lächeln wie einen Vampir wirken ließen.

Filippa und ich konnte man nicht so leicht in Kategorien stecken. Sie war hochgewachsen, hatte einen mediterranen Teint und sah ein wenig jungenhaft aus. Außerdem hatte sie etwas Distanziertes und Wandelbares an sich, weshalb sie als Horatio ebenso überzeugend war wie als Emilia. Ich hingegen war in jeglicher Hinsicht Durchschnitt: nicht sonderlich attraktiv, nicht sonderlich begabt und nicht sonderlich herausragend in irgendetwas, sondern nur gut genug, mich von dem zu ernähren, was die anderen übrig ließen. Ich war sicher, dass ich die Auslese im dritten Jahr nur überlebt hatte, weil James ohne mich launenhaft und mürrisch geworden wäre.

Das Schicksal war uns in unserem ersten Jahr gnädig gewesen, denn man hatte uns zusammen in einem winzigen, beengten Zimmer in der obersten Wohnheimetage einquartiert. Als ich zum ersten Mal die Tür öffnete, schaute er von der Tasche hoch, die er gerade auspackte, hielt mir die Hand hin und sagte: »Hier kommt Ehrn Olivarius. Gut, dass wir Euch treffen.« Er gehörte zu den Schauspielern, in die man sich verliebte, sobald sie die Bühne betraten, und ich stellte da keine Ausnahme dar. Selbst in unseren Anfangstagen in Dellecher hatte ich das Bedürfnis, ihn zu beschützen und ihn sogar ganz für mich zu behalten, wenn andere Mitstudenten uns zu sehr auf die Pelle rückten und drohten, mir meinen Platz als »bester Freund« streitig zu machen – ein Ereignis, so selten wie ein Meteoritenschauer. Manche sahen mich so, wie Gwendolyn mich auch stets besetzte: als den treuen Gefährten. Da James der geborene Held war, störte mich das nicht weiter. Er war der Attraktivste von uns (Meredith hatte ihn einmal mit einem Prinzen aus einem Disney-Film verglichen), doch noch anziehender war seine kindliche Gefühlstiefe auf der Bühne und privat. Drei Jahre lang profitierte ich von seiner Beliebtheit und bewunderte ihn sehr, ohne ihn zu beneiden, obwohl er eindeutig Fredericks Liebling war, genauso wie Richard der von Gwendolyn. Natürlich besaß James weder Richards Ego noch seine aufbrausende Art und wurde von allen gemocht, während man Richard gleichermaßen leidenschaftlich liebte und verabscheute.

Es war üblich, dass wir uns das Vorsprechen nach unserem eigenen ansahen (unbeobachtet aufzutreten war die Entschädigung dafür, dass man als Erster an der Reihe war). Unruhig lief ich auf dem Wandelgang hin und her und wünschte, James wäre mein Publikum. Richard war ein einschüchternder Zuschauer, auch wenn er es gar nicht so meinte. Seine Stimme wehte aus dem Probenraum und brach sich an den Wänden.

Richard:»Drum Vorsicht, wie Sie Uns zu was verpflichten, So Sie das Schwert des Kriegs vom Schlaf erwecken: Wir warnen Sie im Namen Gottes: Vorsicht! Denn’s kämpften nie zwei solche Reiche, ohne Dass strömend Unschuldblut floss, dessen TropfenJeweils ein Leid und weher Schrei sind wider Den Mann, der rechtlos all die Schwerter schärft,Die’s kurze Dasein so verschwendend kappen.«

Ich hatte ihn diese Rede bereits zweimal halten hören, was sie nicht weniger beeindruckend machte.

Um Punkt halb neun öffnete sich quietschend die Tür des Probenraums. Fredericks vertrautes Gesicht, runzelig und humorvoll, erschien im Türspalt. »Oliver? Wir erwarten Sie.«

»Sehr gut.« Mein Puls beschleunigte sich – ich spürte ihn als ein Flattern zwischen den Lungenflügeln wie die Schwingen eines eingeschlossenen Vogels.

Als ich in den Probenraum trat, fühlte ich mich wie immer ganz klein. Es war ein riesiger Saal mit einer hohen Gewölbedecke und großen Fenstern mit Blick auf das Gelände. Sie wurden von blauen Samtvorhängen flankiert, deren Säume sich in staubigen Haufen auf dem Parkettboden stauchten. »Guten Morgen, Gwendolyn.« Meine Stimme hallte von den Wänden wider.

Die rothaarige, zaundürre Frau hinter dem Regietisch blickte auf. Ihre Gegenwart schien den Raum auf unerklärliche Weise auszufüllen. Sie trug grellrosafarbenen Lippenstift und ein Stirnband mit Paisleymuster. Als sie zur Begrüßung mit den Fingern wackelte, klapperten die Armreifen an ihrem Handgelenk. Richard saß mit verschränkten Armen links vom Tisch und betrachtete mich mit einem wohlwollenden Lächeln. Da ich mich nicht für Heldenrollen eignete, stellte ich keine Konkurrenz dar. Ich grinste ihm rasch zu und bemühte mich dann, ihn zu ignorieren.

»Oliver«, meinte Gwendolyn. »Wie schön, Sie zu sehen. Haben Sie abgenommen?«

»Eigentlich eher zu«, erwiderte ich und spürte, wie ich errötete. Bevor ich in den Sommerferien nach Hause gefahren war, hatte sie mir geraten, mir »mehr Muskeln zuzulegen«. Im Juni, Juli und August hatte ich, in der Hoffnung, sie zu beeindrucken, täglich Stunden im Fitness-Studio verbracht.

»Hm«, sagte sie und musterte mich langsam vom Scheitel bis zur Sohle. Ihr Blick war so kalt wie der eines Sklavenhändlers bei einer Auktion. »Nun. Fangen wir an?«

»Klar.« Ich erinnerte mich an Richards Ratschlag und stellte die Füße fest auf den Boden, wild entschlossen, mich nicht ohne Grund zu bewegen.

Frederick ließ sich neben Gwendolyn nieder, nahm die Brille ab und putzte sie mit seinem Hemdzipfel. »Was haben Sie heute für uns?«, fragte er.

»Perikles«, erwiderte ich. Er selbst hatte es mir im letzten Semester vorgeschlagen.

Er nickte mir fast unmerklich und verschwörerisch zu. »Ausgezeichnet. Wann immer Sie bereit sind.«

3. Szene

Den restlichen Tag verbrachten wir in der Bar – einer schummerigen, holzvertäfelten Kaschemme, wo die Bedienungen die meisten Studenten aus Dellecher beim Namen kannten, gefälschte Ausweise ebenso akzeptierten wie echte und sich auch nicht zu wundern schienen, dass einige von uns bereits seit drei Jahren einundzwanzig waren. Wir aus dem vierten Jahr waren schon um die Mittagszeit mit dem Vorsprechen fertig gewesen, doch Frederick und Gwendolyn mussten noch zweiundvierzig weitere Studenten prüfen. Wenn man die Pausen zum Mittagessen und zum Abendbrot und die Beratungen einberechnete, würden die Besetzungslisten vermutlich erst um Mitternacht ausgehängt werden. Und so saßen sechs von uns an unserem üblichen Tisch im Boar’s Head (etwas Witzigeres fiel denen in Broadwater offenbar nicht ein), während sich vor uns die leeren Gläser sammelten. Wir tranken alle Bier, bis auf Meredith, die Wodka Sodas in sich hineinkippte, und Alexander, der sich an Scotch hielt, und zwar pur.

Gerade war Wren an der Reihe, im FAB auf die Besetzungslisten zu warten. Wir hatten unsere Schicht schon abgeleistet, und falls sie mit leeren Händen zurückkehren sollte, würde die Rotation eben wieder von vorne anfangen. Die Sonne war zwar schon vor Stunden untergegangen, doch wir waren immer noch dabei, unsere Auftritte zu zerlegen.

»Ich habe totalen Mist gebaut«, sagte Meredith zum vermutlich zehnten Mal. »Ich habe ›zerteilen‹ statt ›verteilen‹ gesagt, wie eine absolute Vollidiotin.«

»Im Textzusammenhang spielt das kaum eine Rolle«, seufzte Alexander. »Gwendolyn hat es bestimmt nicht bemerkt, und Frederick war es sicher egal.«

Bevor Meredith antworten konnte, kam Wren, ein Blatt Papier umklammernd, hereingestürmt. »Die Listen sind draußen!«, verkündete sie, und wir alle sprangen auf. Richard führte sie zum Tisch, bugsierte sie auf einen Stuhl und schnappte sich die Liste. Da Wren sie bereits kannte, ließ sie sich widerstandslos zur Seite schieben, während wir anderen uns über den Tisch beugten. Nachdem wir eine Weile gespannt und schweigend gelesen hatten, fuhr Alexander wieder hoch.

»Was habe ich euch gesagt?« Er klopfte auf die Liste und zeigte auf Wren. »Barmann, ich möchte diese Dame auf einen Drink einladen!«, rief er.

»Setz dich hin, Alexander, du dämlicher Angeber«, meinte Filippa und wollte ihn am Ellbogen zurück zum Tisch ziehen. »Du hattest nicht in allen Punkten recht!«

»Hatte ich doch.«

»Nein, Oliver spielt den Octavius, aber auch den Casca.«

»Wirklich?« Ich hatte zu lesen aufgehört, als ich die Linie zwischen meinem Namen und Octavius gesehen hatte, und lehnte mich nun vor, um einen zweiten Blick zu riskieren.

»Ja, und ich habe sogar drei Rollen – Decius Brutus, Lucillus und Titinius.« Sie schenkte mir, der zweiten Persona non grata im Bunde, ein gelassenes Lächeln.

»Warum sollten die so was machen?«, fragte Meredith, rührte mit ihrem kleinen roten Strohhalm im restlichen Wodka herum und trank die letzten Tropfen. »Sie haben doch genug Leute aus dem zweiten Jahr.«

»Nur dass die im dritten Jahr Der Widerspenstigen Zähmung aufführen und alle Statisten brauchen, die sie kriegen können«, erwiderte Wren.

»Colin wird sehr beschäftigt sein«, stellte James fest. »Schaut, die lassen ihn den Antonius und den Tranio spielen.«

»Das Gleiche haben sie letztes Jahr mit mir angestellt«, sagte Richard, als ob wir das nicht längst gewusst hätten. »Zettel bei euch und den Ersten Schauspieler aus Hamlet im vierten Jahr. Ich hatte acht Stunden am Tag Probe.«

Manchmal übertrug man Studenten im dritten Jahr eine Rolle im Ensemble des vierten, die jemandem im zweiten Jahr noch nicht zuzutrauen war. Das hieß Seminare von acht bis drei, anschließend Probe mit dem einen Ensemble bis halb sieben und danach Probe mit dem zweiten bis elf. Insgeheim beneidete ich weder Richard noch Colin.

»Diesmal nicht«, meinte Alexander mit einem miesen kleinen Grinsen. »Du brauchst nur die halbe Woche zu proben – du stirbst im dritten Akt.«

»Darauf trinke ich«, sagte Filippa.

»Kann Eifersucht noch mehr so Narrn verderben?«, verkündete Richard.

»Ach, sei doch still«, tadelte Wren. »Wenn du uns die nächste Runde holst, ertragen wir dich vielleicht noch eine Weile.«

Er erhob sich von seinem Platz. »Ich gäb meinen ganzen Ruhm weg für’n Pott Bier«, entgegnete er und machte sich auf den Weg zum Tresen.

Filippa schüttelte den Kopf. »Zu schön, um wahr zu sein.«

4. Szene

Wir ließen unsere Sachen im Castle und rannten fröhlich durch die Bäume und die Treppe am Hügel hinunter zum Seeufer. Dabei lachten wir und riefen einander zu, sicher, dass niemand uns hören würde, und zu beschwipst, um uns darum zu kümmern, ob es doch jemand tat. Vom Bootshaus aus, wo ein Sammelsurium ausgedienter Werkzeuge vor sich hin rostete, führte ein Steg ins Wasser. (Seit das Castle zur Studentenunterkunft geworden war, wurden am Südufer des Sees keine Boote mehr aufbewahrt.) Viele warme und auch einige kalte Nächte verbrachten wir auf dem Steg, rauchten, tranken und ließen die Füße ins Wasser baumeln.

Meredith, die bei Weitem besser in Form und viel schneller war als wir anderen, rannte, das Haar wie eine Fahne hinter sich her wehend, voran und kam zuerst an. Sie blieb stehen und hob die Arme über den Kopf, sodass ein blasser Streifen Haut oberhalb ihres Taillenbündchens sichtbar wurde. »Wie süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft.« Dann drehte sie sich um und fasste mich an beiden Händen, weil ich der Nächste war. »Hier lasst uns sitzen und Musiken-Klänge / Ins Ohr uns schleichen– Nacht und sanfter Stille / Das fügt sich schön zu Folgen süßer Harmonien.« Ich tat, als setze ich mich zur Wehr, als sie mich zum Ende des Stegs schleppte. Die anderen stolperten hinter uns die Stufen hinunter und auf uns zu. Alexander folgte keuchend als Letzter.

»Lass uns nackt baden«, rief Meredith und streifte bereits die Schuhe ab. »Ich war den ganzen Sommer nicht schwimmen.«

»Die wahrhaft Keusche ist schon freizügig«, warnte James, »wenn sie dem Mond nur ihre Schönheit zeigt.«

»Herrje, James, du bist ein Spielverderber.« Sie klopfte mir mit einem ihrer Schuhe hinten auf die Oberschenkel. »Oliver, kommst du nicht mit ins Wasser?«

Ich traute ihrem spitzbübischen Lächeln nicht so recht über den Weg. »Als ich das letzte Mal nackt baden war«, erwiderte ich deshalb, »bin ich im Adamskostüm auf den Steg gefallen. Die restliche Nacht habe ich dann bäuchlings auf dem Sofa verbracht, damit Alexander mir die Splitter aus dem Hintern ziehen konnte.«

Die anderen krümmten sich auf meine Kosten vor Lachen, und Richard stieß einen langen anzüglichen Pfiff aus.

Meredith: »Kommt schon, schwimmt mit!«

Alexander: »Du schaffst es wohl nicht, vierundzwanzig Stunden lang die Kleider anzubehalten, was?«

Filippa: »Wenn Rick sie so richtig glücklich machen würde, müsste sie sich in unserer Gegenwart nicht wie eine Schlampe aufführen.«

Noch mehr Gelächter. Richard bedachte Filippa mit einem herablassenden Blick. »Die Dame beteuert zu viel, mein ich.«

Sie verdrehte die Augen und setzte sich neben Alexander, der damit beschäftigt war, Gras in ein Zigarettenpapier zu krümeln.

Ich atmete tief ein und behielt die süße, von Holzduft geschwängerte Luft so lange wie möglich in der Lunge. Den ganzen schwülheißen Sommer, den ich in einer Vorstadt in Ohio verbracht hatte, hatte ich die Rückkehr nach Dellecher und zum See herbeigesehnt. Das Wasser war nachts schwarz, tagsüber tief blaugrün wie Jade. Der See war auf allen Seiten von dichten Wäldern umgeben. Nur nicht am Nordufer, wo der Baumbestand dünner war und ein Streifen weißer Sandstrand im Mondlicht funkelte wie Diamantenstaub. Am Südufer waren wir weit genug von den Glühwürmchenlichtern der Hall entfernt. Also bestand nur wenig Gefahr, dass man uns sehen, geschweige denn hören konnte. Damals gefiel uns diese Abgeschiedenheit.

Meredith legte sich mit geschlossenen Augen auf den Rücken und summte friedlich vor sich hin. James und Wren setzten sich auf entgegengesetzte Enden des Stegs und spähten zum Strand hinüber. Alexander hatte seinen Joint fertig gedreht, zündete ihn an und reichte ihn Filippa. »Nimm einen Zug. Morgen haben wir nichts zu tun«, meinte er, was nicht ganz stimmte. Am nächsten Tag würden die Seminare ernsthaft beginnen, und außerdem hatten wir später am Abend noch Eröffnungsfeier. Dennoch griff sie nach dem Joint und nahm einen langen Zug, bevor sie ihn an mich weiterreichte. (Wir alle sündigten hin und wieder, mit Ausnahme von Alexander, der eigentlich immer ein kleines bisschen stoned war.)

Richard seufzte auf, ein Geräusch tiefster Zufriedenheit, das in seiner Brust grollte wie das Schnurren einer großen Katze. »Das wird ein gutes Jahr«, sagte er. »Ich spüre es.«

Wren: »Könnte das daran liegen, dass du die Rolle bekommen hast, die du wolltest?«

James: »Und nur halb so viel Text lernen musst wie wir anderen?«

Richard: »Das ist doch nach dem letzten Jahr nur gerecht.«

Ich: »Ich hasse dich.«

Richard: »Hass ist die aufrichtigste Form der Schmeichelei.«

Alexander: »Das hast du irgendwo geklaut, Blödmann.«

Einige von uns, noch wohlig angesäuselt, kicherten. Unsere Kabbeleien waren nur freundschaftlich gemeint und meistens harmlos. Wie sieben Geschwister hatten wir so viel Zeit miteinander verbracht, dass wir unsere besten und schlechtesten Seiten kannten und uns von beidem nicht beeindrucken ließen.

»Könnt ihr es fassen, dass es unser letztes Jahr ist?«, fragte Wren, als die Stille nach unserem Gelächter lange genug angedauert hatte.

»Nein«, erwiderte ich. »Mir kommt es vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass mein Dad mich angebrüllt hat, ich würde mein Leben wegwerfen.«

Alexander schnaubte. »Was genau hat er denn zu dir gesagt?«

»›Du lehnst ein Stipendium von der Case Western ab, um die nächsten vier Jahre geschminkt und in einer Strumpfhose zu verbringen und irgendein Mädchen durch ein Fenster anzuschmachten?‹«

Das Wort »Kunstakademie« allein hatte schon genügt, um meinen unverrückbar pragmatischen Vater auf die Palme zu bringen. Doch an den meisten Tagen war die ständige Gefahr, von Dellecher ausgeschlossen zu werden, Stein des Anstoßes. Warum sollten intelligente, begabte Studenten jedes Jahr den Rausschmiss riskieren und anschließend nicht einmal einen traditionellen Abschluss vorweisen können, um wenigstens zu zeigen, dass sie überlebt hatten? Den meisten Menschen, die außerhalb des seltsamen Kosmos einer Schauspielschule lebten, war überhaupt nicht klar, dass ein Diplom von Dellecher so etwas wie eine goldene Eintrittskarte von Willy Wonka aus Charlie und die Schokoladenfabrik war – es garantierte dem Besitzer Zutritt zu den elitären Künstler- und Philologenkreisen, die außerhalb des üblichen Universitätsbetriebs existierten.

Mein Vater, der der Sache noch ablehnender gegenüberstand als die meisten Menschen, wollte meine Entscheidung, meine Studienjahre zu vergeuden, partout nicht akzeptieren. Die Schauspielerei war schon schlimm genug, aber ein altmodisches Nischenprodukt wie Shakespeare (in Dellecher beschäftigten wir uns mit nichts anderem) schlug dem Fass endgültig den Boden aus. Als verunsicherter Achtzehnjähriger hatte ich zum ersten Mal das schreckliche Grauen empfunden, das einen überkommt, wenn man sich etwas verzweifelt wünscht und zusehen muss, wie es einem zu entgleiten droht. Deshalb nahm ich all meinen Mut zusammen und teilte ihm mit, ich würde entweder nach Dellecher oder nirgendwo hingehen. Meine Mutter überredete ihn schließlich – nach drei Wochen voller Ultimaten und Streitereien, die sich im Kreis bewegten –, die Studiengebühren zu bezahlen. Und zwar mit der Begründung, meine ältere Schwester sei im Begriff, an der Ohio State zu scheitern, weshalb sie sich darauf verließen, dass ich derjenige sein würde, mit dem sie bei Dinnerpartys angeben konnten. (Warum sie keine Hoffnungen in Leah setzten, die jüngste und klügste von uns, war mir rätselhaft.)

»Schade, dass meine Mutter nicht so durchsetzungsfähig war«, meinte Alexander. »Sie glaubt immer noch, dass ich in Indiana studiere.« Alexanders Mutter hatte ihn schon als kleines Kind zu Pflegeeltern gegeben und machte kaum Anstalten, mit ihm in Kontakt zu bleiben. (Das Einzige, was sie ihm gnädigerweise über seinen Vater mitgeteilt hatte, war, dass der Mann entweder aus Puerto Rico oder aus Costa Rica stammte – sie konnte sich nicht mehr genau erinnern – und nichts von Alexanders Existenz ahnte.) Seine Studiengebühren bestritt er mit einem großzügigen Stipendium und einem kleinen Erbe, hinterlassen von einem Großvater, der ihn nur ins Testament gesetzt hatte, um seiner liederlichen Tochter eins auszuwischen.

»Mein Dad ist nur enttäuscht, dass ich nicht Dichter geworden bin«, meinte James. Professor Farrow lehrte die Dichtung der Romantik in Berkeley, und seine um einiges jüngere Frau (zur allgemeinen Empörung eine ehemalige Studentin) war selbst Dichterin gewesen, bis sie während James’ Oberschulzeit einen Zusammenbruch à la Sylvia Plath hingelegt hatte. Ich hatte die beiden vor zwei Sommern kennengelernt, als ich James in Kalifornien besucht hatte. Mein Verdacht, dass sie zwar interessante Menschen, aber desinteressierte Eltern waren, hatte sich voll und ganz bestätigt.

»Meinen Eltern ist es total egal«, sagte Meredith. »Die sind genug mit Botox und Steuerhinterziehung beschäftigt, und meine Brüder kümmern sich gut um das Familienvermögen.« Die Dardennes pendelten zwischen Montreal und Manhattan, verhökerten atemberaubend teure Armbanduhren an Politiker und Prominente und behandelten ihre einzige Tochter eher wie ein schickes Haustier als wie ein Familienmitglied.

Filippa, die nie über ihre Eltern sprach, schwieg.

»Dem Sohn mehr Onkel als dem Neffen Vater«, stellte Alexander fest. »Oh Gott, unsere Familien sind ganz schön katastrophal.«

»Tja, nicht alle«, meinte Richard. Seine und Wrens Eltern, drei erfolgreiche Schauspieler und ein Regisseur, lebten in London und traten regelmäßig in den Theatern im West End auf. Er zuckte die Achseln. »Unsere Eltern sind begeistert.«

Alexander pustete eine Rauchwolke aus und schnippte den Joint weg. »Du Glückspilz«, sagte er und schubste Richard vom Steg.

Er landete mit einem gewaltigen Platscher im See, sodass wir alle vom hochspritzenden Wasser durchweicht wurden. Die Mädchen rissen kreischend die Arme hoch, während James und ich erschrocken aufschrien. Kurz darauf waren wir klatschnass und lachten und applaudierten Alexander so laut, dass wir Richard gar nicht fluchen hörten, als sein Kopf wieder durch die Wasserfläche brach.

Wir blieben noch eine Stunde am See, bevor wir uns, einer nach dem anderen, langsam an den Aufstieg zum Castle machten. Ich stand als Letzter auf dem Steg. Obwohl ich nicht an Gott glaubte, bat ich den, der auch immer zuhören mochte, zu verhindern, dass Richards Vorhersage uns Unglück brachte. Ich wollte nichts anderes als ein gutes Jahr.

5. Szene

Acht Uhr morgens war viel zu früh für Gwendolyn.

Wir saßen in einem unregelmäßigen Kreis im Schneidersitz und klammerten uns an unsere Mensa-Kaffeebecher. Studio Fünf – Gwendolyns Höhle, ausgestattet mit bunten Wandteppichen und von Duftkerzen strotzend – befand sich im zweiten Stock der Hall. Es gab hier keine nennenswerten Möbel, nur eine reichhaltige Auswahl an Sitzkissen, was die Versuchung, sich hinzulegen und einzuschlafen, übermächtig machte.

Gwendolyn traf wie immer nach der akademischen Viertelstunde ein (»stilvolle Verspätung«, wie sie zu sagen pflegte), und zwar in einen mit Pailletten besetzten Schal gehüllt. Goldene Klunker, dick wie Schlagringe, prangten an ihren Fingern. Sie strahlte heller als die fahle Morgensonne draußen, sodass es einen fast in den Augen schmerzte.

»Guten Morgen, meine Schätzchen«, flötete sie. Alexander brummelte so etwas wie eine Begrüßung, sonst antwortete niemand. Sie blieb stehen und ragte, die Hände in die knochigen Hüften gestemmt, vor uns auf. »Nun, eine Schande ist das. Heute ist Ihr erstes Seminar. Ihre Augen sollten blitzen, und Sie sollten vor Tatendrang strotzen.« Wir starrten sie an, bis sie die Hände hochriss und befahl: »Aufstehen! Fangen wir an!«

Die nächste halbe Stunde lang widmeten wir uns einer Reihe schmerzhafter Yoga-Stellungen. Für eine Frau über sechzig war Gwendolyn beängstigend gelenkig. Als der Minutenzeiger auf die Neun zurückte, richtete sie sich aus der Königstaube auf, und zwar mit einem lüsternen Stöhnen, das sicher nicht nur in mir Unbehagen auslöste.

»Fühlen Sie sich jetzt nicht besser?«, fragte sie. Alexander brummelte wieder etwas. »Sicher haben Sie mich alle während des Sommers vermisst«, fuhr sie fort, »aber wir haben nach der Einführungsfeier noch genug Zeit zum Plaudern. Jetzt würde ich gerne sofort loslegen und Ihnen mitteilen, dass die Dinge in diesem Jahr ein wenig anders laufen werden.«

Endlich gab der Kurs (außer Alexander) die ersten Lebenszeichen von sich. Wir rutschten herum, setzten uns gerade hin und spitzten aufmerksam die Ohren.

»Bis jetzt ist es sehr gemütlich zugegangen«, verkündete Gwendolyn. »Und ich halte es nur für fair, Sie davor zu warnen, dass diese Tage vorbei sind.«

Ich warf einen Seitenblick auf James, der das Gesicht verzog. Es war nicht festzustellen, ob sie wie immer dramatisierte oder ob sie wirklich Veränderungen plante.

»Inzwischen kennen Sie mich«, sprach sie weiter. »Sie wissen, wie ich arbeite. Frederick ermutigt und lobt Sie den ganzen Tag, doch ich bin eine Drängerin. Ich habe Sie gedrängt und gedrängt, allerdings« – sie hob einen Finger – »nie zu weit.« Da war ich nicht ganz ihrer Ansicht. Gwendolyns Unterrichtsmethoden waren gnadenlos, und es kam nicht selten vor, dass Studenten unter Tränen das Seminar verließen. (Schauspieler sind wie Austern, pflegte sie zu erklären, wenn jemand eine Rechtfertigung für ihre emotionale Grausamkeit forderte. Man muss die Schale knacken und sie aufbrechen, um an die kostbare Perle darin heranzukommen.) Sie fuhr fort: »Das hier ist Ihr letztes Jahr, und ich werde Sie bis zum Äußersten drängen. Ich weiß, wozu Sie in der Lage sind, und der Teufel soll mich holen, wenn ich es nicht aus Ihnen herausgepresst habe, bevor Sie hier Ihren Abschluss machen.«

Wieder wechselte ich einen besorgten Blick, diesmal mit Filippa.

Gwendolyn rückte ihren Schal zurecht, strich sich das Haar glatt und meinte: »Also, wer kann mir sagen, was das größte Hindernis für einen guten Auftritt ist?«

»Angst«, antwortete Wren. Das war eines von Gwendolyns vielen Mantras: Auf der Bühne muss man furchtlos sein.

»Ja. Angst wovor?«

»Sich angreifbar zu machen«, erwiderte Richard.

»Genau«, entgegnete Gwendolyn. »Wir spielen stets nur fünfzig Prozent unserer Rolle. Der Rest sind wir selbst, und wir fürchten uns davor, den Menschen zu zeigen, wer wir wirklich sind. Wir haben Angst davor, uns zum Narren zu machen, wenn wir die volle Wucht unserer Emotionen preisgeben. Doch in der Welt von Shakespeare ist die Leidenschaft nicht peinlich, sondern unwiderstehlich. Also!« Sie klatschte so laut in die Hände, dass die Hälfte von uns zusammenzuckte. »Heute fangen wir damit an, die Angst zu vertreiben. Solange Sie sich verstecken, können Sie keine gute Arbeit leisten. Deshalb werden wir alles Hässliche ans Licht holen. Wer ist der Erste?«

Verdattert schweigend, verharrten wir einige Sekunden, bis Meredith »Ich mach es« sagte.

»Wunderbar«, erwiderte Gwendolyn. »Stehen Sie auf.«

Beklommen beobachtete ich, wie Meredith sich aufrappelte. Sie stand in der Mitte unseres kleinen Kreises, trat von einem Fuß auf den anderen, bis sie ihr Gleichgewicht gefunden hatte, und schob sich die Haare hinter die Ohren – ihre übliche Methode, sich zu erden. Wir alle hatten eine, nur dass es bei kaum einem von uns so mühelos wirkte.

»Meredith«, meinte Gwendolyn und lächelte sie an. »Unser Versuchskaninchen. Atmen Sie.«

Meredith schwankte auf der Stelle, als würde sie von einer Brise hin und her geweht. Ihre Augen waren geschlossen, die Lippen leicht geöffnet. Der Anblick war seltsam entspannend (und gleichzeitig eigenartig sinnlich).

»So«, sagte Gwendolyn. »Sind Sie bereit?«

Meredith nickte und öffnete die Augen.

»Sehr gut. Beginnen wir mit etwas Einfachem. Was ist Ihre größte Stärke als Schauspielerin?«

Die sonst so selbstbewusste Meredith zögerte.

Gwendolyn: »Ihre größte Stärke.«

Meredith: »Vielleicht …«

Gwendolyn: »Keine Vielleichts. Was ist Ihre größte Stärke?«

Meredith: »Ich glaube …«

Gwendolyn: »Ich möchte nicht hören, was Sie glauben, sondern, was Sie wissen. Es interessiert mich nicht, ob Sie dabei arrogant wirken. Ich will erfahren, worin Sie gut sind. Und als Schauspielerin müssen Sie in der Lage sein, mir das zu sagen. Was ist Ihre größte Stärke?«

»Ich bin körperlich!«, antwortete Meredith. »Ich fühle alles mit meinem ganzen Körper und habe keine Angst, ihn einzusetzen.«

»Sie haben keine Angst, ihn einzusetzen, aber wagen nicht zu sagen, was Sie wirklich meinen!« Gwendolyn schrie beinahe. Ich schaute zwischen den beiden hin und her, erschrocken darüber, wie schnell die Lage eskaliert war. »Sie reden um den heißen Brei herum, weil wir alle hier sitzen und Sie anstarren«, stellte Gwendolyn fest. »Und jetzt raus damit. Raus.«

Merediths lässige Eleganz war verschwunden. Stattdessen stand sie mit geschlossenen Beinen da, die Arme fest an die Seiten gepresst. »Ich habe einen tollen Körper«, sagte sie. »Weil ich verdammt hart daran arbeite. Ich liebe es, wie ich aussehe, und ich liebe es, wenn die Leute mich ansehen. Und das macht meine Anziehungskraft aus.«

»Da haben Sie verdammt recht, das stimmt.« Gwendolyn grinste sie an wie die Grinsekatze. »Sie sind ein schönes Mädchen. Es mag zickig klingen, aber wissen Sie was? Es ist wahr. Und noch wichtiger: Es ist ehrlich.« Sie zeigte mit dem Finger auf Meredith. »Das war ehrlich. Gut.«

Filippa und Alexander rutschten unruhig hin und her und wichen Merediths Blick aus. Richard betrachtete sie, als wolle er ihr an Ort und Stelle die Kleider vom Leibe reißen, und ich hatte keine Ahnung, wo ich hinschauen sollte. Meredith nickte und wollte sich wieder setzen, doch Gwendolyn hielt sie zurück. »Sie sind noch nicht fertig.« Meredith erstarrte. »Wir haben Ihre Stärken festgestellt. Nun möchte ich etwas über Ihre Schwächen hören. Wovor fürchten Sie sich am meisten?«

Meredith stand da und sah Gwendolyn finster an. Diese brach zu meinem Erstaunen das Schweigen nicht. Wir anderen wanden uns förmlich auf dem Fußboden und betrachteten hin und wieder Meredith mit einer Mischung aus Mitleid, Bewunderung und Verlegenheit.

»Jeder Mensch hat eine Schwäche, Meredith«, sagte Gwendolyn schließlich. »Sogar Sie. Die größte Stärke zeigen Sie, wenn Sie sie zugeben. Wir warten.«

In der quälenden Pause, die nun folgte, verharrte Meredith wie eine Statue auf der Stelle. Ihre grünen Augen loderten. Sie wirkte so schutzlos, dass es aufdringlich und voyeuristisch erschien, sie auch nur anzusehen. Ich musste das Bedürfnis unterdrücken, sie anzuschreien, sie solle verdammt nochmal einfach irgendetwas antworten.

»Ich habe Angst«, erwiderte sie nach einem gefühlten Jahr sehr langsam, »dass ich hübscher sein könnte als begabt und intelligent und dass mich deshalb niemand ernst nehmen wird. Als Schauspielerin und als Mensch.«

Wieder dröhnendes Schweigen. Ich zwang mich, die Augen zu senken, und warf von unten herauf einen raschen Blick auf die anderen. Wren hatte die Hand vor den Mund geschlagen. Richards Miene war weicher, als ich es je bei ihm erlebt hatte. Filippa schien ein wenig übel zu sein. Alexander kämpfte gegen ein nervöses Grinsen an. James musterte Meredith aufmerksam und mit abschätzender Neugier, als sei sie eine Statue, eine Skulptur, gemeißelt vor tausend Jahren, um eine heidnische Göttin darzustellen. Ihre Demaskierung war brutal, magisch und hatte etwas Würdevolles.

Trotz meiner Verwirrung verstand ich auf seltsame Weise, dass Gwendolyn genau das bezweckt hatte.

Sie hielt Merediths Blick so lang, dass die Zeit stehen zu bleiben schien. Dann atmete sie tief durch und sagte: »Gut. Setzen Sie sich. Dorthin.«

Merediths Knie gaben automatisch nach, und sie ließ sich in der Mitte des Kreises nieder. Ihr Rücken war so gerade und steif, als hätte sie ein Lineal verschluckt.

»Also gut«, meinte Gwendolyn. »Lassen Sie uns reden.«

6. Szene

Nachdem Gwendolyn Meredith eine Stunde lang wegen ihrer Unsicherheiten ins Verhör genommen hatte (es waren mehr, als ich je vermutet hätte), ließ sie uns endlich gehen, und zwar mit der Ankündigung, dass wir uns alle in den nächsten beiden Wochen derselben gnadenlosen Befragung würden unterziehen müssen.

Die Treppe hinunter in den dritten Stock wimmelte von Kunststudenten aus dem zweiten Jahr, die auf dem Weg nach unten in ihre Seminarräume waren. James holte mich ein.

»Das war brutal«, sagte ich mit gedämpfter Stimme. Meredith ging ein paar Schritte vor uns. Richard hatte den Arm um ihre Schultern gelegt. Allerdings schien sie das gar nicht wahrzunehmen und marschierte entschlossen weiter, wobei sie Blickkontakt mit allen mied.

»Na ja«, flüsterte James. »Gwendolyn, wie sie leibt und lebt.«

»Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich freue mich geradezu auf volle zwei Stunden Haft in der Galerie.«

Während Gwendolyn für die instinktiveren Aspekte der Schauspielkunst zuständig war – Stimme, Körper und Herz als Herrscher über den Verstand –, unterrichtete uns Frederick in sämtlichen Details, die Shakespeares Texten innewohnten, vom Metrum bis hin zur Geschichte der frühen Moderne. Da ich ein ziemlicher Bücherwurm und zurückhaltend war, zog ich Fredericks Seminare denen von Gwendolyn bei Weitem vor. Allerdings war ich allergisch gegen die Kreide, die er auf seiner Tafel benutzte, und verbrachte den Großteil der Zeit in der Galerie mit Niesen.

»Beeilung«, sagte James leise. »Sonst schnappt Meredick uns den Tisch weg.« (Filippa hatte diesen Spitznamen für Meredith und Richard am Ende unseres zweiten Jahres geprägt, als die beiden frisch verliebt und unbeschreiblich nervtötend gewesen waren.) Meredith wirkte noch immer weggetreten, als wir uns auf der Treppe an ihnen vorbeischoben. Ganz gleich, wie Richard sie auch zu trösten versucht hatte, offenbar hatte es nicht gewirkt.

Frederick hielt die Seminare für den vierten Jahrgang lieber in der Galerie als in dem Seminarraum ab, den er für die zahlreicher vertretenen Studenten im zweiten und dritten Jahr benutzen musste. Es war ein schmaler Raum mit hoher Decke, der sich einst die gesamte dritte Etage entlang erstreckt hatte. Doch bei der Eröffnung der Schule hatte man ihn schonungslos in kleinere Räume und Studios aufgeteilt. So war aus der Long Gallery die Short Gallery geworden. Sie maß von einem Ende zum anderen knapp sieben Meter und wurde auf beiden Seiten von Bücherregalen gesäumt. Hier und da zierte ein Porträt eines längst verstorbenen Dellecher-Cousins samt Nachwuchs die Wand. Unter der kunstvoll verzierten Stuckdecke standen sich ein zweisitziges Sofa und eine tiefe Couch gegenüber. Ein kleiner runder Tisch und zwei Stühle aalten sich im Sonnenlicht, das durch das Bleiglasfenster mit Rautenmuster am südlichen Ende hereinströmte. Wann immer wir mit Frederick Tee tranken (zweimal die Woche im dritten Jahr, täglich während des Unterrichts im vierten), steuerten James und ich schnurstracks auf den Tisch zu. Er war am weitesten von dem abscheulichen Kreidestaub entfernt und bot einen malerischen Blick auf den See und die umliegenden Wälder. Das Kegeldach des Tower ragte über die Baumwipfel wie ein schwarzer Karnevalshut.

Als wir ankamen, war Frederick bereits da und rollte die Tafel aus einer seltsamen dreieckigen Abstellkammer heraus, die zwischen ein Bücherregal und einer nasenlosen Büste von Homer am anderen Ende des Raums eingezwängt war. Ich nieste, während James »Guten Morgen, Frederick« sagte.

Er blickte von der Tafel auf. »James«, meinte er. »Oliver. Wie schön, dass Sie beide zurück sind. Zufrieden mit der Besetzung?«

»Absolut«, erwiderte James, obwohl in seinem Tonfall ein wenig Wehmut mitschwang, was mich erstaunte. Wie konnte man denn enttäuscht sein, wenn man den Brutus spielen durfte? Dann erinnerte ich mich an seine Bemerkung von vor zwei Nächten, er wünsche sich ein wenig Abwechslung in seinem Portfolio.

»Wann ist die erste Probe?«, erkundigte er sich.

»Am Sonntag.« Frederick zwinkerte. »Wir dachten, wir geben Ihnen eine Woche Zeit, um sich wieder einzugewöhnen.«

Weil der vierte Jahrgang unbeaufsichtigt im Castle residierte und ihm außerdem der Ruf vorauseilte, über die Stränge zu schlagen, erwartete man von den Studenten, dass sie am Jahresanfang eine Art Eröffnungsparty schmissen. Unsere war für Freitag eingeplant. Frederick, Gwendolyn und vermutlich sogar Rektor Holinshed wussten davon, waren aber so fair, ein Auge zuzudrücken.

Endlich kamen Richard und Meredith aus der Hall herein, worauf James und ich hastig unsere Sachen auf den Tisch warfen. Wieder nieste ich, putzte mir die Nase mit einer Teeserviette und spähte aus dem Fenster. Das Gelände war in Sonnenlicht getaucht, der See kräuselte sich sanft in einer leichten Brise. Richard und Meredith setzten sich auf das kleinere Sofa und überließen das andere Alexander und Filippa. Inzwischen sparten sie sich die Mühe, einen Platz für Wren freizuhalten, die (rührend wie ein Kind, das aufgeregt auf die Vorlesestunde wartet) lieber auf dem Fußboden saß.

Als Frederick am Sideboard den Tee einschenkte, roch es im Raum wie immer nach Kreide, Zitrone und Ceylon. Nachdem er acht Tassen gefüllt hatte – Tee zu trinken, war in Fredericks Seminaren Pflicht, Honig wurde befürwortet, Milch und Zucker hingegen waren illegale Ware –, drehte er sich um. »Willkommen daheim«, sagte er. Er zwinkerte uns zu wie ein kleiner bücherversessener Nikolaus. »Mir hat das Vorsprechen gestern großen Spaß gemacht, und ich freue mich schon darauf, in diesem Semester mit Ihnen zu arbeiten.« Er reichte die erste Tasse Meredith, die sie an Richard weitergab, der sie wiederum James in die Hand drückte. So ging es weiter, bis die Tasse bei Wren landete.