16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Cameo

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

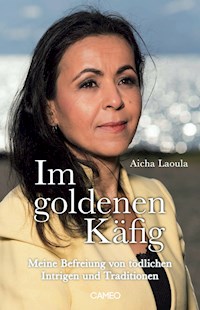

Als Wüstenkind geboren, als Sklavin gehandelt und als Mädchen verheiratet. Nach über zehn Jahren Demütigung, Entwürdigung und Brandmarkung durch den nordafrikanischen Kindersklavenhandel wurde Aicha Laoula im zarten Alter von 15 Jahren an den Meistbietenden zwangsverheiratet. Da der Wunsch des 32-jährigen Bräutigams, sich mit einer Sklavin zu liieren, für dessen Familie eine Schande darstellte, fingen die Intrigen erst richtig an. So musste Aicha Laoula nicht nur zutiefst entwürdigenden, familiären Missbrauch über sich ergehen lassen, sondern auch den Mord ihres Erstgeborenen, wie das ominöse Versterben ihres Letztgeborenen hinnehmen. Nach 27 Jahren Zwangsehe, gelang ihr letztendlich der Befreiungsschlag, welcher ihr den Weg in die Freiheit bahnte. Aicha Laoula beschreibt in diesem Buch, wie Zwangsehen das Leben junger Frauen auf ewig verändern können. Sie ermutigt Betroffene, die Welt über diese menschenrechtsverletzenden Traditionen und Rituale aufzuklären und ruft gleichzeitig dazu auf nicht wegzuschauen, sondern zu handeln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 779

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Aicha Laoula

Die Namen einiger in diesem Buch erwähnten Personen wurden aus Gründen der Persönlichkeitsrechte geändert.

Copyright © 2015 Cameo Verlag, Bern Alle Rechte vorbehalten.

Übersetzung: Tatjana Baumgärtner und Thomas Stauder Lektorat: Chirstiane Lober und Jokim Schnöbbe Umschlaggestaltung: werbemacher.ch, Thun Umschlagabbildung: Remo Neuhaus, Rubigen Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-906287-04-1

Widmung

Zunächst einmal möchte ich dieses Buch mir selbst, Aicha Laoula, widmen, meiner Freiheit als Frau und als Mensch. Mit diesem Buch wollte ich an meine durch die Sklaverei zerstörte Kindheit erinnern und über meine Jugend, die einer Zwangsehe geopfert worden war.

Ich widme es meinen Kindern: den beiden, die noch leben, und den beiden, die sterben mussten, die aber in meinem Herzen weiterleben, was auch für meine zwei ungeborenen Kinder gilt. Ich widme es meinem jetzigen Ehemann, der mir treu ist und der mich liebt. Ich widme es auch meinen Schwestern und Brüdern sowie meinem geliebten Vater, der mir durch seine Liebe die Kraft zum Leben gab, und meiner Mutter, weil sie mich auf die Welt brachte.

Vor allem aber widme ich dieses Buch allen Frauen, die heute noch unterdrückt werden, den jungen Mädchen, die nach wie vor zu Zwangsehen genötigt werden. Ich widme es allen Kindern und Jugendlichen, die heute noch versklavt werden. Ich widme es allen Menschen, die aufgrund ihrer Familie oder aufgrund von Traditionen, politischen oder gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht frei sein können. Ich widme es allen Personen, egal ob Mann oder Frau, alt oder jung, die in Frieden und Harmonie leben möchten. Ich widme dieses Buch auch dem Schutz der Tiere und der Natur. Ich widme es der Brüderlichkeit und Toleranz zwischen Nationen, Religionen, Ethnien und Kulturen. Gott möge unsere Anstrengungen segnen, eines Tages in einer Welt der Liebe und Freiheit zu leben. Amen.

Inhalt

Ankunft in der Schweiz

Bilals Ex

Die Schwangerschaft

Lesen und Schreiben

Der Frühling

Freunde

Die Geburt

Urlaub in Marokko

Die Schulden

Die Lähmung

Der Umzug

Neue Welten

Der Psychiater

In Marokko

Die Schwangerschaft und die Geburt

Der tragische Urlaub in Marokko

Der Umzug

Die Geburt

Ihr Sohn wird nicht leben

Meine Mutter in der Schweiz

Der Schwiegervater in der Schweiz

Mein Bruder Hmad

Meine Reise nach Marokko

Bei Hmad in Italien

Hussein

Mounir

Die Anzeige

Die Schwangerschaft

Einlieferung in die Psychatrie

Die Geburt

Therapie gegen die Ängste

Der schreckliche Tag

Die Rehabilitation

Meine Mutter

Der Umzug

Die Tragödie in Italien

Die Genesung von Mounir

Die lang ersehnte Freiheit

Rückkehr zur Arbeit

Invalidität

Der Führerschein

In Marokko

Schweizer Staatsbürgerschaft

Bilal erkrankt

Die Staatsbürgerschaft

Die Stunde der Wahrheit

Meine Freiheit ist nah

Mein neues Leben

In Marokko

Schwangerschaft und Trauer

Die Veröffentlichung meines ersten Buches: »Verkauft!«

Mein zweites Buch

Die grösste Prüfung vor meiner vollständigen Befreiung

Einige Worte über alte Menschen

Die Welt meiner Träume

Antworten auf die Fragen

Mein Dank

Ein Wort von Gabriel Palacios

Ein Wort von Aichas Hausarzt

Ein Wort von Dr. h. c. L. F.

Ein Wort von Moana Ingrid

Ein Wort von Aichas heutigem Ehemann

MET-Klopftherapie

Ankunft in der Schweiz

Ich war 16 Jahre alt, als ich zum ersten Mal nach Europa kam. Mein Mann Bilal und ich waren vom Flughafen in Marrakesch nach Genf geflogen, wo wir zwischenlandeten, um anschließend nach Zürich weiterzufliegen. Das Herz schlug mir bis zum Hals, meine Gefühle wechselten zwischen Freude und Angst vor all den neuen Dingen, die mich erwarteten. Meine Entdeckungsreise der neuen Welt, in die ich innerhalb weniger Stunden katapultiert wurde, begann bereits am Flughafen in Zürich. Ich war buchstäblich überwältigt von seiner Schönheit und seiner Größe und vor allem von der Tatsache, dass alles glänzte und blitzsauber war. Mein Blick wurde sofort auf ein Modellflugzeug gelenkt, das in der Mitte der Decke dieses großen Gebäudes ausgestellt war. Ich war verblüfft und fasziniert vom Anblick der Rolltreppen, die ich zum ersten Mal in meinem Leben sah. Starr vor Verblüffung beobachtete ich, wie sie die Menschen nach oben und unten trug, ohne dass auch nur die geringste Anstrengung nötig war, die Stufen hinauf oder hinunterzusteigen. Es fiel mir nicht leicht, mir vorzustellen, auf diesen sich bewegenden Stufen hinaufzufahren, ich hatte Angst, zu stolpern und zu fallen. Doch ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und ließ mich inmitten der Menschen von den Stufen tragen, während sich mein Mann hinter mir um den Gepäckwagen kümmerte. Ich bemerkte, dass die Menschen hier eher ruhig und leise sprachen. Auch die Art sich zu kleiden unterschied sich von der, die ich aus Marokko kannte. Die Kleidung war hier eher dunkel und es fehlte diese Lebendigkeit leuchtender Farben, die ich von uns, speziell von meinem Volk, den Berbern, kannte. Außerdem stellte ich fest, dass die meisten Frauen Hosen trugen, nicht wie bei uns, wo man in den Städten lange bunte Djellaba trug, und in den berberischen Dörfern trugen die Frauen knöchellange Röcke in leuchtenden Farben und die Männer eine Djellaba, die ebenfalls bis zum Knöchel reichte. Zum ersten Mal sah ich so viele Menschen, die meisten hatten helles Haar und ebenso helle Augen und Haut, und es kam mir vor, als hätten sie seit langer Zeit keine Sonne gesehen. Ich beobachtete diese völlig neue Welt um mich herum, während mein Gehör versuchte, diese neuartige Sprache zu verstehen, die überall um mich herum ertönte. Ich fragte Bilal, welche Sprache das sei und er sagte, es wäre Deutsch. Ab dem ersten Moment erschien mir diese Sprache recht beschwerlich. Ich fragte mich, ob ich jemals in der Lage wäre, sie zu erlernen, wo ich doch nun in diesem Land leben würde. Ich bemerkte, dass es überall sehr sauber und ordentlich war, selbst auf der Straße, und das gefiel mir gut. Alles war in perfekter Ordnung, niemand stieß mit den Ellenbogen, während die Menschen in der Bahn ordentlich ein- und ausstiegen, einer nach dem anderen. Mir war sofort bewusst, dass dieses Volk hier sehr zurückhaltend war, im Vergleich zu uns in Marokko, wo die Menschen offener und kommunikativer sind. Bei uns begannen die Leute Gespräche, ganz gleich, wo sie waren: unterwegs, während sie auf öffentliche Verkehrsmittel warteten, während des Einkaufs, immer und überall. Auch wenn man sich nicht kannte, man unterhielt sich sofort über sein Privatleben und persönliche Angelegenheiten und tauschte Erfahrungen aus und bat sein Gegenüber um Rat. Diese Art der Kommunikation ist praktisch wie das Lesen der Tageszeitung oder das Lauschen der Nachrichten im Lokalradio. Alle sind über alles und jeden informiert.

Der Zug fuhr lautlos von Zürich in Richtung Schaffhausen ab, mit einem Tsch-tsch und dem leichten Brummen der Schienen, das mir ebenfalls neu war. Vom Zug aus blickte ich auf die schöne Stadt Zürich, eingehüllt in einen Schleier von Schnee, der gerade frisch gefallen war. Auch wenn sich die Bauweise und die Architektur der Stadt von den Städten, die ich kannte, unterschieden, gefiel sie mir. Außerhalb der Stadt tat sich eine wunderschöne Landschaft auf, schneebedeckt, unter dem Bäume hervor blitzten, die auf mich wirkten, als wäre kein Leben in ihnen. Eine magische Landschaft grenzenloser Wälder, eine einzigartige Natur, ganz anders als die meines Landes, das eine Steinwüste mit trockener Erde ist, das ich aber doch so sehr für seine Wärme und die Sonne liebte, die jeden Tag schien. Gegen sechs Uhr am Abend war es bereits dunkel, als wir in der schönen Stadt Schaffhausen ankamen, die bereits um diese Uhrzeit verlassen schien. Die wenigen Passanten konnte man an einer Hand abzählen. Im Gegensatz zu unseren Städten in Marokko, in denen das Leben bis Mitternacht pulsierte! Ich stieg aus dem Zug, brrrrrr! Ich wurde von einem Schauer erfasst, der mich wie ein Igel zusammenrollen ließ. Ich trug Jeans und eine Lederjacke, die für diese eisige Kälte nicht geeignet waren. Nie zuvor im Leben hatte ich eine ähnliche Kälte verspürt, sie war stechend und schien meine Haut bis auf die Knochen zu durchdringen. Nach einer zehnminütigen Fahrt mit dem Bus kamen wir vor einem dreistöckigen Haus an. Es war alt aber in einem wunderschönen architektonischen Stil gebaut. Ich blieb stehen, um es einen Augenblick lang zu bestaunen, dieses Gebäude, das ab heute mein neues Zuhause sein sollte. Das Haus stand in der Mitte eines Gartens, umgeben von Bäumen ohne Blättern, die leblos wirkten. Ich hatte das Gefühl, dass sich sowohl die Natur als auch die Menschen und das ganze Land in einem tiefen Winterschlaf befanden, eingehüllt von Dunkelheit und in vollkommener Stille. Ein Gefühl der Nostalgie und der Beklemmung überkam mich, vielleicht hervorgerufen durch den Nebel, die Kälte und die Feuchtigkeit, die ich überhaupt nicht mochte. Gleichzeitig verspürte ich aber auch eine unheimliche Freude über meinen ersten Kontakt mit Schnee, der sich am Straßenrand türmte. Noch nie im Leben hatte ich so viel Schnee gesehen. Ich erinnerte mich an der ersten Schnee in meinem Dorf. Ich war noch sehr klein, als ich eines Morgens mit meinen Brüdern und Schwestern aus dem Haus ging und sich uns ein wunderbares und einzigartiges Schauspiel bot. Das ganze Land war weiß. Meine Geschwister und die Kinder des Dorfes verloren keine Zeit, sich mit nackten Füßen hineinzustürzen, in diese weiße und kalte Substanz, um damit zu spielen. Ich hingegen war einfach stehen geblieben, um dieses Wunder schweigend zu bestaunen. Die Kinder waren voller Euphorie und juchzten vor Freude, während sie kleine Bälle formten und den Hügel hinunterrollen ließen. Wir Kinder waren alle barfuß und trugen eine Tunika aus Wolle mit kurzen Ärmeln, ohne Hose oder gar Höschen, Dinge, die wir zu dieser Zeit nicht kannten. Ich stand einfach nur da und beobachtete die Schneebälle, die wie von Zauberhand immer größer wurden, während sie ins Tal hinab rollten. Leider war diese Freude nur von kurzer Dauer, denn der Schnee wich noch am selben Tag der Sonne und kam nie mehr zurück.

Nach einer gewissen Zeit ermunterte mich Bilal, ins Haus zu gehen. Ich nahm meine Tasche und folgte ihm in den dritten Stock. Ich war froh, mich ein wenig von der Kälte im Inneren des Hauses zu erholen, doch auch im Haus war es furchtbar kalt und feucht. Selbst das Wasser auf dem Geschirr im Spülbecken in der Küche war gefroren. Bilal hatte den Holzofen angezündet und wenige Minuten später ließen mich der Geruch des Holzes und die Wärme der Flammen ein wenig entspannen. Bilal war glücklich, mir sein Zuhause zeigen zu können: zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer mit Dusche, eine Küche und ein Raum vor dem Haupteingang. Der Boden der Zimmer war mit hellbraunem Teppich bedeckt, der Rest der Fußböden hingegen mit beigem Vinyl. Die Wände des Wohnzimmers hingen voller Poster, große und kleine, Bilder von Sängern, Bilals Idole, der berühmteste darunter war Bob Marley, er war auf einem Bild mit fliegenden Zöpfen abgebildet. Die Tür des Wohnzimmers war in den verschiedensten Farben gestrichen, keine davon hatte eine präzise Form, es waren für mich unerkennbare Bilder. Eines Tages fragte ich Bilal, wer die Tür so seltsam gestrichen hatte. Seine Antwort lautete: »Das ist Kunst. Ich habe das gemalt. Es ist ein Bild, das jeder so interpretieren kann, wie er will. Es nennt sich abstrakt.« Ich betrachtete weiterhin die Tür, von rechts, dann von links. Ich legte mich auf den Boden, betrachtete sie von unten, dann mit etwas Abstand, ohne Erfolg. Ich war nicht in der Lage, dieser Malerei eine Form zu geben, die mir logisch erschien. Letztlich kam ich zu dem Entschluss, dass ich einfach zu unwissend war, um das zu verstehen, was Bilal Kunst nannte. In Marokko hatte ich noch nie davon gehört. Für mich war dies ein neues Wort in meinem Wortschatz. Kunst? Abstrakt? Was ist das? Hm … mit den Schultern zuckend ließ ich die Tür Tür sein.

Ich fand mich in einer völlig anderen Welt wieder, auch was die Auslegung bestimmter Dinge betraf, und wir sprechen dabei nicht nur von Geschmäckern und der Einrichtung oder den farblosen Farben in Bilals Zuhause. Ab dem ersten Tag stand für mich fest: Ich musste diesem Junggesellenhaushalt etwas mehr Weiblichkeit verleihen. Die Wände mussten gestrichen werden und die Fenster hatten keine Vorhänge.

Im Wohnzimmer gab es einen großen Holzkamin, der zum Flur hin offen war. Er war mit grünen Fliesen verkleidet und von einer Bank umsäumt, auf der ich gerne saß und mich von der angenehmen Wärme des Kamins umarmen ließ. Ich saß hier oft stundenlang mit geschlossenen Augen und dachte nach. Ich stellte mir vor, wie ich auf meinem Hügel in Marokko saß, wo ich das Gefühl von Freiheit und Seelenfrieden verspürte. Wo ich die Wärme der Sonne spürte und den blauen Himmel und die steinigen Ebenen beobachten konnte, soweit das Auge reichte.

Im Wohnzimmer war es warm, im Rest des Hauses dagegen kalt. Alle Möbelstücke waren braun und antik, aus den 40er Jahren, aber in einem guten Zustand. Am Boden des Wohnzimmers war eine Abbildung eines großen menschlichen Gesäßes, aus Holz geschnitzt. Jedes Mal, wenn wir Gäste empfingen, schämte ich mich dafür. Bei uns in Marokko wäre es undenkbar gewesen, eine solche Figur den Gästen zu präsentieren. Es war viel zu intim, ein Tabu. Ein gutes Beispiel für etwas, was mich stets schockierte, war, wenn ich Bilder von nackten Frauen sah, aufgehängt in den Wohnzimmern einiger Leute hier in der Schweiz, auch dies nannten sie Kunst, von der ich wirklich nichts verstand. In Marokko wäre es undenkbar, ein solches Bild aufzuhängen, es wäre ein Zeichen mangelnden Respekts gewesen, ein Skandal.

Im Schlafzimmer standen eine braune Kommode, mit einem Foto von mir darauf, und ein Bett. An der Wand über dem Bett hing ein orientalischer Teppich, dessen rote Farbe bereits verblasst war. Vom Fenster aus sah man die Bahngleise, das alte Haus wurde jedes Mal erschüttert, wenn ein Zug vorbeifuhr. Ich war glücklich, in einem Haus zu leben, in einem Haus, das ich schließlich mein Zuhause nennen konnte. Die Dinge oder die Familie, die ich während meiner ganzen Kindheit vermisst hatte. Tief im Inneren meines Herzens hoffte ich, dass ich mich in dieses neue Land integrieren könnte und dass mit Bilal alles gut werden würde.

Ich konnte es kaum erwarten, die neue Welt um mich herum bei Tageslicht zu erkunden. Als ich am nächsten Tag erwachte, lief ich ins Wohnzimmer zum Fenster, das auf die Hauptstraße blickte, die die Stadt Schaffhausen mit dem Ort Neuhausen verband. Ich richtete meinen Blick gen Himmel und erkannte, dass ich den blauen und klaren Himmel wohl in Marokko zurückgelassen hatte. Hier war der Nebel so dicht, dass man ihn hätte in Scheiben schneiden können, wie eine Schokoladentorte. Ein Nebel, der sich sowohl über die Stadt als auch die Gemüter ihrer Einwohner legte, besonders über mich, die ich den Nebel nicht leiden konnte. Andererseits rief der Schnee eine immense Freude in mir hervor.

Voller Bewunderung betrachtete ich die Schneeflocken, die vom grauen Himmel fielen und sich anschließend sanft auf den nackten Ästen der Bäume und am Boden niederließen. Die Berge von Schnee an der Seite der Straße, der Verkehr, der in ordentlichen Bahnen ohne den lärmenden Ton der Hupen vor sich hinfloss, frei von Menschen, die kreuz und quer über die Straße liefen und das eigene Leben in Gefahr brachten, wie es bei uns der Fall war. Hier gingen die Menschen geordnet und nur dort über die Straße, wo es Fußgängerkreuzungen gab und sie warteten an den Ampeln, bis sie auf grün schalteten und das Zeichen zum Gehen gaben. Zur damaligen Zeit beachteten in Marokko nicht einmal die Fahrer die roten Ampeln, geschweige denn die Fußgänger. Die Fahrer gaben Gas ohne Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen, während sich diese unter den Verkehr mischten. Rette sich wer kann! Heute ist die Situation allerdings auch bei uns eine andere.

Über der Straße vor dem Haus gab es eine Brücke, über die eine weitere Eisenbahnstrecke verlief. Hinter dieser Brücke stand eine Fabrik, eine Keramikfabrik, wie ich später erfuhr. Neben der Fabrik war das Schönste und Wundervollste, auf das ich in diesem Land traf. Der majestätische und prächtige Fluss, der durch die Stadt verlief und im Rheinfall endete. Ich verliebte mich vom ersten Moment an in diesen Fluss. Ich konnte es kaum erwarten, hinauszugehen, um die Stadt zu besichtigen und alles Neue zu erkunden. Nach dem Frühstück zog ich mich warm an, damit ich mit Bilal nach draußen konnte. Links neben dem Eingang des Gartens, in der Nähe der Eingangstür, bemerkte ich eine rote Rose, die sich entfaltete, und aus der stacheligen Pflanze ohne Blätter hervorstand, doch die Kälte hatte sie zu Eis verwandelt. Jedes Mal, wenn ich an ihr vorüberging, hielt ich kurz inne und bewunderte sie. Welch ein Wunder! Eine völlig intakte Rose, regungslos, zum grauen Himmel gewandt, als würde sie sich Gott lobpreisend zuwenden.

Wir nahmen den Bus an der Haltestelle vor dem Haus. Bei unserer Ankunft war ich von der Schönheit Schaffhausens verzaubert, die bei Tageslicht noch deutlicher zu erkennen war, auch wenn die Sonne nicht schien. Für mich war ein Tag ohne Sonnenschein sehr ungewöhnlich. Ich verliebte mich sofort in diese Stadt. In der Altstadt war es sehr ruhig, hier fuhren weder Autos noch Motorräder. Die Fußgänger waren ruhig und niemand erhob seine Stimme, während er sprach und man hörte keine Schreie von Kindern, die auf den Straßen spielten. Ich ging umher, die Augen auf die Wände der alten Häuser gerichtet, von denen die schönsten Malereien herunterstrahlten, die, wie ich gehört hatte, die Geschichte der Stadt darstellten. Ich blieb vor den Brunnen stehen, die über die ganze Stadt verstreut waren und bewunderte die großen Statuen, die in der Mitte der Brunnen posierten. Ich beobachtete sie sehr lange und versuchte, ihre Bedeutung zu verstehen. Niemals zuvor hatte ich die Statue einer Person gesehen. Bilal forderte mich auf, etwas schneller zu gehen, aber ich war von all dem Neuen und allgemein von dem Leben dieser Stadt so fasziniert. Voller Verwunderung bemerkte ich, dass die Hunde an der Leine ausgeführt wurden, die Babys wurden in Wagen spazieren gefahren und nicht auf den Rücken gebunden, wie bei uns, vor allem auf dem Land. Ich bemerkte auch, dass die Menschen immer flott unterwegs waren, als hätten sie es ganz eilig. Ich betrachtete jedes Detail und saugte jeden Geruch auf und verarbeitete all die neuen Gefühle, die in mir geweckt wurden. Schließlich kamen wir am Supermarkt an, der völlig anders war als unsere Souk und die marokkanischen Geschäfte. Ich bestaunte die Regale, vollgestopft mit Dosen, Tütchen, Päckchen, Tuben, Töpfchen, Flaschen, kleine und große. Ich konnte weder lesen, was sich darin befand, noch wusste ich, wie ich diese neuen Gerichte kochen sollte. Es überraschte mich, dass es selbst für Hunde und Katzen eine Vielzahl leckerer Gerichte gab, ich fand die Idee wundervoll und brillant. Bei uns aßen die Katzen und Hunde die Reste, wenn sie das Glück hatten, welche zu bekommen, wenn nicht, mussten sie sich selbst etwas beschaffen, um zu überleben. Erleichtert atmete ich auf, als ich die Theken voller Gemüse und frischem Obst sah und dahinter einen Metzger, der Fleisch verkaufte, das nicht verpackt war. Ich war erleichtert, frische Lebensmittel zu sehen, von denen ich wusste, wie man sie zubereitete. Während unseres Ausflugs beobachtete ich aufmerksam die Straßen und die Wege, um sie mir einzuprägen, wenn ich einmal allein in den Supermarkt gehen würde.

Am ersten Arbeitstag von Bilal stand ich um fünf Uhr morgens auf, um ihm sein Frühstück zuzubereiten, aber er verweigerte es und erklärte mir, dass er so früh am Morgen nichts aß. »Aber ich kann dir doch wenigstens einen Tee oder einen Kaffee machen!« Er bedankte sich, verabschiedete sich und ging. Ich war enttäuscht, weil ich ihm doch eine gute Frau sein wollte, wie ich es in Marokko gesehen hatte. Jeden Morgen stand ich auf, um ihm vom Fenster aus zu winken und ihm hinterherzublicken, bis sein Roller hinter der Kurve verschwand. Oft kam einer seiner Arbeitskollegen vorbei und nahm ihn mit in seinem Transporter, um auf weit entfernte Baustellen zu fahren. Es war noch dunkel und die Straßenlaternen brannten noch. Ich schloss das Fenster und zitterte am ganzen Körper, ich rollte mich zusammen, brrrr, was für eine Kälte! Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass Bilal so früh zur Arbeit gehen musste, während ich mich noch einmal in die warmen Decken kuscheln konnte. Ich war an eine solche besondere Behandlung nicht gewöhnt, wo ich doch meine ganze Kindheit mit Arbeit verbrachte hatte, von der Morgendämmerung bis spät in die Nacht, als kleine Sklavin reicher Familien. Oft machte ich am Morgen trotz der Kälte einen kleinen Spaziergang. Die Straßen waren noch menschenleer und die wenigen Leute, die vorbeikamen, liefen schnell, eingehüllt in ihre Jacken, um sich vor der Kälte zu schützen. Am liebsten spazierte ich den Fluss entlang, der mir immer viel Freude bereitete. Ich verspürte großen Respekt für das Wasser, das bei uns auf dem Land als sehr wertvoll galt. Hier hingegen floss es, ohne dass es jemand bemerkte. Ich sehnte mich danach, ein wenig von diesem kostbaren Strom in meine Heimat zu schicken. Hätte ich ein Wunder geschehen lassen können, ich hätte es gemacht. Das Wasser hätte aus meinem Dorf ein kleines Paradies werden lassen, indem es Gras für die Tiere und eine reiche Ernte für die Menschen hätte wachsen lassen.

Nach meinen Spaziergängen kehrte ich zurück, um die Hausarbeit zu erledigen. Ich musste eine Beschäftigung finden, um nicht in Verzweiflung zu geraten, wegen all dem Nebel und der Einsamkeit. Ich musste diese große Umstellung in meinem Leben irgendwie bewältigen. Ich wusste nicht, ob ich mich glücklich oder unglücklich fühlen sollte. Es war eine ganz neue Herausforderung, die es zu meistern galt. Die Spaziergänge und die Hausarbeit machten mich körperlich müde und beschäftigten meinen Kopf. Doch nachdem ich mit dem Haushalt fertig war, machte ich ein kleines Nickerchen. Niemals zuvor in meinem Leben hatte ich so viel geschlafen oder so viel Erholung gehabt, noch hatte ich jemals so viel Ruhe und Frieden erlebt, ohne ständig herumkommandiert, zur Eile getrieben oder geschlagen zu werden, wie es mir in der Vergangenheit durch meine ehemaligen Herren und meine Schwiegermutter und meine Schwägerinnen ergangen war. Nun schien es, als wäre ich im Paradies angekommen! Ganz zu schweigen von der Fülle an Essen, das ich zur Verfügung hatte, doch leider hatte ich keinen Appetit. Ich aß wenig oder gar nichts. Manchmal vergaß ich auch einfach zu essen, da ich nicht an regelmäßige Mahlzeiten gewöhnt war, angesichts meiner Kindheit, in der ich von den Herrschaften nur wenig oder nichts zu essen bekommen hatte. Wenn Bilal von der Arbeit nach Hause kam, wartete ich mit dem Essen auf ihn, aber oft endete es damit, dass ich alleine aß. Er sagte, er hätte keinen Hunger, weil er im Restaurant bereits ausreichend gegessen hatte. Während er auf der Baustelle arbeitete, hatte er am Mittag Hunger, am Abend dann nicht mehr. Oft dachte ich an meine Familie, die so wenig zu essen hatte, und ich wünschte mir inbrünstig, diese Fülle mit ihnen zu teilen, doch dies war leider unmöglich. Es war absurd. Während meiner gesamten Kindheit hatte ich Hunger leiden müssen und mich danach gesehnt, zu essen, und hatte nichts, und heute, wo ich ausreichend zu essen hatte, fehlte es mir an Appetit. Trotzdem fühlte ich mich glücklich und blickte voller Hoffnung in die Zukunft. Nur unter dem Nebel und der feuchten Kälte hatte ich zu leiden. Unsere Decken und das Bett waren immer feucht und kalt. Nur ich litt unter der Kälte; Bilal spürte sie nicht einmal. Er arbeitete als Maurer auf der Baustelle und trug nichts anderes als ein T-Shirt. Wenn er auf seinem Roller von der Arbeit kam, waren sein Bart und sein lockiges Haar buchstäblich gefroren, bis hinauf zu den Augenbrauen. Es war so lustig, ihn so zu sehen.

Kurz nach meiner Ankunft in der Schweiz verlor Bilal seine Arbeit, fand aber gleich darauf eine neue Anstellung in einem Geschäft namens Coop, im Zentrum von Neuhausen, nicht weit von Zuhause entfernt. Bilal arbeitete dort als Lagerist. Bilal hatte die zwei Monate seiner Arbeitslosigkeit genutzt, um mich seinen Freunden und seiner sechsjährigen Tochter Miriam vorzustellen, und auch dazu, mir die schöne Stadt Schaffhausen zu zeigen. Bilal nahm mich mit in die Bars, wo wir seine Freunde trafen. Er war großzügig und spendierte Bier für alle. Und wenn er neue Leute kennenlernte, lud er sie zu uns nach Hause ein, um Couscous zu essen. So musste ich oft für mehrere Leute Couscous kochen. Manchmal brachte er spontan und spät abends Leute mit nach Hause und ich musste dann kochen, während ich bereits im Pyjama war und schlafen gehen wollte. Diese Verhaltensweise war typisch für unser Land, wo der Ehemann die Gäste präsentierte und die Frau zu jeder Tages- und Nachtzeit kochen musste. Bilal und ich wurden ebenfalls von seinen Freunden eingeladen, mit denen wir die Wochenenden verbrachten, um gemeinsam zu essen, zu reden und Musik zu hören.

Anfangs war ich über das Verhalten der Menschen in der Schweiz schockiert. Zum Beispiel, wenn sich Paare umarmten, sich streichelten und küssten und das vor allen anderen, an den Haltestellen, in den Bars und auf der Straße. Ein solches Verhalten wäre in meinem Land undenkbar gewesen. Zur damaligen Zeit wären die Mädchen von ihren Familien geschlagen worden, während die Jungen gezwungen worden wären, die Mädchen zu heiraten, die sie entehrt hatten. Nicht einmal verheirateten Paaren war es erlaubt, sich in der Öffentlichkeit zu küssen oder Gesten der Zärtlichkeit auszutauschen, diese waren der Privatsphäre vorbehalten und auch dort in keinem Fall vor den Augen der Kinder oder naher Verwandter.

Eine weitere Sache, die mich schockierte, war zu sehen, wie die Frauen rauchten und Alkohol tranken, oder kurze und enge Kleider mit weitem Dekolletee trugen, mit den Männern in den Bars saßen und sich unterhielten, als wenn nichts wäre. Bei uns wären Frauen, die sich so verhalten hätten, bestraft und von ihrer Familie und der Gesellschaft verstoßen worden. Sie galten als Prostituierte, die keinerlei Respekt verdient hatten. Wenn mich Bilal mit in seine Lieblingsbar nahm, trank ich immer schwarzen Tee mit Sahne oder Milch, von der ich festgestellt hatte, dass sie mir sehr gut schmeckte. Ich blieb abseits sitzen und sah schüchtern auf die Leute, deren Verhalten mich verlegen machte, aber ich zeigte meine Abneigung nicht. Ich tauschte mit den Anwesenden, die sympathisch und nett waren, einen kurzen Blick und ein Lächeln aus, dann senkte ich meinen Blick scheu und sah woanders hin, um ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass ihr Verhalten unangenehm für mich war. Ich konnte mich an diesen Abenden nicht erfreuen, zwischen Verlegenheit und Scham, wo ich doch in einer völlig anderen Welt aufgewachsen war, in der ein solches Verhalten hart bestraft wird. Um die Wahrheit zu sagen, ich wusste noch nicht, welcher Welt ich angehörte, ich fühlte mich weder als Teil meines Heimatlandes noch fühlte ich mich meiner neuen Heimat zugehörig. Die Bar war stets vernebelt mit einer Mischung aus Zigarettenrauch und Haschisch, die Übelkeit in mir erzeugte. Ich konnte es kaum erwarten, die Bar wieder zu verlassen. Oft ging ich hinaus und setzte mich auf eine Stufe vor dem Eingang an die frische Luft, während Bilal sich innen mit seinen Freunden vergnügte. Einmal führte mich Bilal in eine Diskothek, sie war überfüllt und halb dunkel. Die Musik war sehr laut, ließ das ganze Gebäude erzittern und betäubte jeglichen Gehörsinn. Es war das erste Mal, dass ich in der Schweiz auf eine Party ging. Ich freute mich darauf und war neugierig, doch als ich dort ankam, fand ich nicht das vor, was ich erwartet hatte. Die Menschen amüsierten sich, jeder auf seine Weise. Die Atmosphäre war für meinen Geschmack zu chaotisch. Die meisten jungen Leute waren betrunken und hatten eine Zigarette in der Hand. Wegen des Lärms musste man schreien, um von seinem Gegenüber gehört zu werden. Die Musik schien die Menschen im Geiste zu bewegen, in eine andere Welt zu entführen, in eine Welt, die so ganz anders war als das alltägliche Leben. Ich bemerkte, dass die Menschen einen leeren Blick hatten, auch wenn sie sich zu amüsieren schienen. Der Rauch vernebelte die Sicht und erschwerte das Atmen. Meine Aufmerksamkeit wurde sofort auf die runden und glänzenden Lampen gelenkt, die sich an der Decke des Lokals drehten. Sie reflektierten bunte Lichter auf die Gesichter der Gäste, um dann wieder in der Dunkelheit zu verschwinden, wie von Zauberhand. Mir war klar, dass diese Art von Fest nichts mit unseren berberischen Empfängen zu tun hatte, wo die Menschen mit einem Spritzer Rosenwasser oder Orangenblüten begrüßt wurden, neben dem Duft von Weihrauch, der den ganzen Ort der Festlichkeiten erfüllte. Die Leute saßen ruhig und bequem auf bunten Teppichen und lauschten den Gesängen und sahen dem Volkstanz zu, der in der Mitte des Hofes des Hauses getanzt wurde, in dem das Fest stattfand. Niemand trank Alkohol und noch weniger wurden Zigaretten geraucht. Als Getränke kannten wir nur Tee und Wasser.

Zu unserer Überraschung trafen wir Tobias, unseren Nachbarn. Nachdem wir uns begrüßt hatten, sagt er etwas zu mir, was ich nicht verstand. Bilal übersetzte, dass Tobias mit mir tanzen wollte. Ich wandte mich Bilal zu und sagte: »Nein, ich kann nicht, ich schäme mich zu Tode! Sag ihm bitte, ich kann nicht tanzen.« Bilal übersetzte meine Worte und Tobias antwortete, dass er es mir gern beibringen würde. Ich drehte mich nicht rechtzeitig zu Bilal um und so schnappte mich Tobias an der Hand und zog mich in die tanzende Menge in die Mitte des Lokals und begann zu tanzen, er ermutigte mich, es ihm nachzutun. Vor lauter Scham wäre ich am liebsten im Boden versunken. Mit einem Mann tanzen, der nicht mein Ehemann war? Und auch noch vor anderen Leuten? Nein! Über so etwas sprach man noch nicht einmal! Und dann auch noch diese seltsame Art zu tanzen! Doch Tobias schien mein Unwohlsein und meine große Verlegenheit nicht zu bemerken. Er zog mich sanft vor und zurück und drehte mich im Kreis. Mein Blick suchte Bilal, in der Hoffnung, dass er kommen würde, um mich zu befreien. Plötzlich spürte ich einen starken Krampf im Nacken. Der Schmerz war so stark, dass ich glaube, ohnmächtig zu werden. Ich fühlte mich so schlecht, dass ich entschied, mich von der Hand des armen Tobias zu befreien, der glaubte, ich würde mich amüsieren. Ich war wütend auf Bilal, der mich nicht gerettet hatte. Ich sagte ihm, ich wollte sofort weg von hier, doch er wollte sich weiter amüsieren. Kurz darauf bemerkte er, dass es mir hier überhaupt nicht gefiel und brachte mich nach Hause.

Trotz der Bräuche, die sich so von den mir vertrauten unterschieden, wusste ich die Tatsache zu schätzen, dass die Menschen höflich und sehr nett zu mir waren. Sie respektierten und akzeptierten mich so wie ich war, was mir die Integration in der Schweiz ungemein erleichterte. Das einzige Problem war mein mangelndes Selbstwertgefühl. Ich fühlte mich nicht richtig wie ein Mensch, geschweige denn wie jemand, der es verdient hatte, geliebt und geschätzt zu werden. Tief in meinem Inneren herrschte noch immer die Stimme meiner ehemaligen Herren, die all die Jahre täglich nichts anderes zu sagen wussten, als dass ich ein Niemand sei, ein Nichts, dumm und unwissend. Und diese Denkmuster hatten meine Selbstachtung zerstört. Nun fand ich mich jeden Tag mit diesen inneren Stimmen konfrontiert, und zugleich mit der Realität, die das komplette Gegenteil davon war. Ich war innerlich zerrissen und wusste nicht, an welche Realität ich glauben sollte.

Zu Beginn meines Aufenthalts in der Schweiz war ich vollständig von Bilal abhängig, der mir stets übersetzte, was die anderen sagten, da ich keine europäische Sprache sprach. Ich fühlte mich ziemlich orientierungslos und verloren in dieser Welt, die ich vielleicht etwas zu perfekt für mich hielt. Ich fühlte mich minderwertig und dumm. Alle dachten, ich als Marokkanerin müsse Französisch beherrschen, wo doch Marokko einst französische Kolonie war – eine Tatsache, von der ich erst hier in der Schweiz erfuhr, da ich weder etwas von der Geschichte meines Landes noch vom Rest der Welt wusste, schließlich war ich niemals zur Schule gegangen. Wenn Bilal mich seinen Freunden vorstellte, begrüßten sie mich und sagten: »Parlez-vous français?« Ich blieb wortlos stehen und sah sie an wie eine Idiotin, da ich kein einziges Wort verstand. Glücklicherweise rettete mich Bilal aus meiner Verlegenheit und ergriff für mich das Wort. Aufgrund meiner mangelnden Bildung schien ich aus einer Art Unterwelt zu kommen, wofür ich mich zu Tode schämte.

Bilals Ex

Ein paar Tage nach meiner Ankunft in der Schweiz stürzte eine Frau, die ein Stockwerk unter uns wohnte, ohne anzuklopfen in die Wohnung. Ich starrte sie völlig verdutzt an und versuchte herauszufinden, wer sie war. Sie war etwa dreißig Jahre alt, hatte kurzes kastanienbraunes Haar und helle Haut und Augen. Sie hatte ein erzwungenes Lächeln aufgesetzt, als sie eintrat und mit herrischer Stimme nach Bilal rief. Ich bemerkte ihre Vertrautheit, mit dem Haus und mit Bilal. Sie traf im Schlafzimmer auf ihn und begann sofort, in einem streitlustigen Tonfall mit ihm zu diskutieren. Ich stand wie angewurzelt im Flur, als Bilal mit bleichem Gesicht auftauchte und mir die Frau vorstellte: »Ich möchte dir Heidi vorstellen.« Dann wandte er sich ihr zu. »Das ist Aicha« Heidi? Sie wohnte im selben Wohnhaus? Mir wurde schlecht. Die Worte meiner Schwiegermutter und meiner Schwägerinnen schossen mir durch den Kopf. Sollten sie tatsächlich Recht behalten? Heidi war die ehemalige Lebensgefährtin von Bilal. Nachdem er sie verlassen hatte, war er nach Marokko gekommen und hatte mich zur Frau genommen. Er war 32 und ich 15 Jahre alt gewesen, als mich meine Familie gezwungen hatte, gegen meinen Willen zu heiraten. Ich war damals in Samir verliebt, einem 19 Jahre alten Jungen, doch obwohl ich sehr in Samir verliebt war, hatte ich nicht vorgehabt, so bald zu heiraten. Ich fühlte mich viel zu jung zum Heiraten, doch meine Mutter und mein älterer Bruder zwangen mich zur Ehe mit Bilal. Laut ihnen versprach Bilal eine große Aussteuer, außerdem würde er mich mit nach Europa nehmen, wodurch sie sich finanzielle Unterstützung von mir versprachen. Bilal war zu uns nach Hause gekommen, um mich zu sehen und ich gefiel ihm sofort als seine zukünftige Frau. Er war ein attraktiver Mann und auch sehr sympathisch, doch trotz alledem hatte mein Herz Samir gehört, und wenn ich eines Tages beschlossen hätte zu heiraten, dann hätte ich nur Samir heiraten wollen. So sagte ich meiner Mutter, dass ich Bilal nicht heiraten wollte, aber es war nichts zu machen. Im Gegenteil, meine Mutter sagte Bilal, dass ich damit einverstanden war, ihn zu heiraten. So heiratete mich Bilal in gutem Glauben und in der Annahme, dass ich einverstanden war. Zwei Wochen später war ich die Ehefrau eines Mannes, den ich nur drei Mal in meinem Leben gesehen und noch nie gesprochen hatte. Wobei ich noch Glück hatte, den Mann, den ich heiraten würde, vor der Hochzeit gesehen zu haben. Viele junge Mädchen sahen ihren zukünftigen Ehemann zum ersten Mal erst bei der Eheschließung. Wie im Falle meiner älteren Schwester. In meinem ersten Buch (Verkauft!: Meine verbrannte Kindheit in Sklaverei) habe ich alle Einzelheiten meines Sklavendienstes sowie meiner erzwungenen Verlobung und Ehe und die meiner älteren Schwester dargelegt. Zwei Wochen nach der Hochzeit kehrte Bilal in die Schweiz zurück und ließ mich ein Jahr lang im Haus meiner Schwiegereltern zurück. Meine Schwiegermutter und Schwägerinnen waren davon überzeugt, dass Bilal Heidi noch nicht verlassen hatte und dass er mich zurückgelassen hatte, um weiterhin mit ihr zusammenzuleben. Er jedoch behauptete das Gegenteil.

Ich war hin- und hergerissen: ein Unwohlsein schlang sich um mein Herz, wie der graue Nebel, der das ganze Land einhüllte, doch ich versuchte verzweifelt, meine Gefühle nicht preiszugeben. Ich schwieg und schluckte meine Eifersucht hinunter, die mein Herz wie lodernde Flammen zu verbrennen drohte, während ich die beiden beobachtete und herauszufinden versuchte, welche Art von Beziehung zwischen ihnen bestand. Sie hatte einen wütenden Gesichtsausdruck und nach einem Wortwechsel mit Bilal drehte sie sich um und verließ die Wohnung. Ich hatte nicht verstanden, was sie auf Deutsch zueinander gesagt hatten. Ich sah Bilal an, der sehr wütend war, schloss die Tür und sagte nichts, ich fragte auch nicht, worum es ging. Ich wollte mir ein Bild von der Situation machen, bevor ich sie beurteilte. Bilal hatte mir gebeichtet, dass Heidi, als ich noch in Marokko gewesen war, ihn gedrängt hatte, sich von mir scheiden zu lassen, aber er hatte ihr gesagt, dass ich die Frau war, mit der er leben und eine Familie gründen wollte.

Bald versuchte Heidi, mit mir Freundschaft zu schließen, sie lud mich oft zu sich nach Hause ein und wollte, dass ich ihre beiden Kinder kennenlernte, die sie mit ihrem ersten Mann hatte. Ich wollte weder ihre Freundschaft noch wollte ich mit ihr zusammen sein, Bilal jedoch nahm ihre Einladungen an und ich wollte ihn nicht allein zu ihr gehen lassen. Ich konnte mich Bilal nicht widersetzen, schließlich war ich noch auf ihn angewiesen. Was alles noch schlimmer machte, war die Tatsache, dass er nach der Arbeit oft erst zu ihr ging, bevor er nach Hause kam. Dieses Verhalten war wie eine Beleidigung für mich und weckte weiteres Misstrauen in mir. Ich spürte, dass ihre Beziehung noch nicht vorbei war. Ich fühlte mich in Gegenwart dieser Frau unwohl, da ich bemerkte, dass die beiden weiterhin sehr vertraut miteinander waren, gleichzeitig verspürte ich Wut. Ich verstand, dass sie ihn nach wie vor liebte und doch auch wütend auf ihn war. Vielleicht weil er sie verlassen hatte, um mich zu heiraten. Wir waren oft bei ihr eingeladen, doch irgendwann weigerte ich mich, sie zu besuchen. Bilal hingegen war glücklich, die Abende mit seinen Freunden zu verbringen, die sich in ihrer Wohnung trafen. Ich zog es vor, allein zu bleiben. Ich war es leid, gegen dieses Gefühl der Eifersucht anzukämpfen und erreichte einen Punkt, an dem es mich nicht mehr kümmerte, dass die beiden viel Zeit miteinander verbrachten und dass sie ihn zurück wollte. Erst zwei Jahre später gestand mir Bilal, was zwischen ihm und Heidi vorgefallen war, nachdem er mich geheiratet hatte. Es war genau das, was ich immer im Gefühl gehabt hatte, seit ich Heidi zum ersten Mal gesehen hatte. Leider war der Großteil des Vertrauens in meinen Ehemann damit zerstört und konnte nie wieder aufgebaut werden.

Die Schwangerschaft

Meine letzte Menstruation war schon etwas länger her, aber ich war nicht allzu besorgt darüber, ich wusste nicht wirklich, wie eine Schwangerschaft vermieden wurde. Im Grunde wusste ich kaum etwas über die Sexualität im Allgemeinen. Ich war in jeder Hinsicht ungebildet. Eines Morgens wachte ich mit Übelkeit auf und fühlte mich nicht gut. Bilal brachte mich zum Arzt. Nach ein paar Fragen, die mir Bilal übersetzte, forderte mich der Arzt auf, mich unterhalb der Taille freizumachen und mich auf seine Behandlungsliege zu legen. »Ich soll mich vor einem Mann nackt zeigen? Nein! Das kommt nicht in Frage!« »Aber er muss dich untersuchen, Aicha. Vielleicht bist du schwanger.« »Und was hat schwanger sein mit der Tatsache zu tun, mich nackt vor einem Mann zu zeigen?« Ich hatte solche Angst davor und verstand den Grund nicht. Die Frauen bei uns auf dem Land brachten Dutzende von Kindern zur Welt, nur mithilfe einer erfahrenen Frau und ganz sicher ohne einen Mann. Vielleicht wäre ein weiblicher Arzt weniger dramatisch für mich gewesen. Der Arzt saß hinter seinem Schreibtisch und hatte einen ernsten und verärgerten Blick aufgesetzt, er klopfte mit dem Stift auf seinen Block, während er darauf wartete, dass ich mich entkleidete. Da er sah, wie ich mich weigerte, rief er eine Arzthelferin, die mich in einen anderen Raum führte. Dort sollte ich mich ebenfalls ab der Taille abwärts entkleiden und auf eine Liege legen. Wenige Minuten später kam der Arzt herein und begann, meinen Intimbereich zu untersuchen und tastete sogar meine Brüste ab, während ich nur dalag und hoffte, die Liege würde mit mir im Boden versinken. Ich glaubte, vor Scham sterben zu müssen. Am Ende sagt er, dass ich im dritten Monat schwanger sei. Diese Nachricht jagte mir Furcht ein. Ich konnte es gar nicht glauben: »Ich, schwanger? Das kann gar nicht sein. Hilfe!« Ich war doch noch ein Kind. Ich hatte Angst vor der Schwangerschaft und der Entbindung und davor, keine gute Mutter zu sein und ein Kind nicht großziehen zu können. Außerdem fühlte ich mich bei Bilal keinesfalls sicher, ich kannte ihn noch nicht gut und in der Schweiz war ich noch nicht integriert. Ich wollte mich nur noch ausruhen, von all dem Stress, den ich in meiner Vergangenheit als Sklavin und bei der Familie von Bilal erfahren hatte, die mir die Hölle auf Erden bereitet hatte. Nach einem Moment dachte ich: Ich sollte Mutter werden? Ich? Ich sollte ein eigenes Kind haben? Trotz aller Ängste und Unsicherheiten gewöhnte ich mich schnell an diesen Gedanken. Von da an gab es keinen Tag mehr, an dem ich mich nicht auf mein Kind freute, ein Kind, das ganz zu mir gehören und mich seine Mutter nennen würde. Was für ein tolles Gefühl! Einzigartig auf der Welt.

Leider wurde unsere Freude über die Schwangerschaft bald durch ein Schreiben der Ausländerbehörde getrübt. »Da Ihr Touristenvisum mit einer Dauer von drei Monaten abgelaufen ist, müssen Sie die Schweiz sofort verlassen.« Diese Nachricht ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich bekam keine Luft mehr und glaubte, ohnmächtig zu werden. »Zurück zu meiner Schwiegermutter und meinen Schwägerinnen? Das kann doch nicht wahr sein! Lieber sterbe ich, als dorthin zurückzukehren. Oh mein Gott, hilf mir, damit ich nicht zu diesen Hexen zurückkehren muss.« Bilal musste sofort zur Ausländerbehörde und meine Anwesenheit in der Schweiz erklären, indem er das Dokument vorlegte, das bestätigte, dass wir in Marokko rechtmäßig verheiratet waren. Erst dann würde ich eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Ich zermarterte mir den Kopf und betete zu Gott um eine Lösung. Doch welche Lösung gab es, wo ich doch mit niemandem sprechen konnte und nicht wusste, wie ich meine Rechte kennen oder durchsetzen sollte? Bilal ging zum Amt, um die Behörden davon zu überzeugen, mir weitere drei Monate zu bewilligen, bis meine Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt wäre, doch die Antwort blieb gleich: Ich müsse die Schweiz verlassen, könne aber drei Monate später erneut einreisen, um einen neuen Antrag zu stellen. Ich wollte nicht nach Marokko zurückkehren, auch nicht für nur drei Monate, denn die Tradition verlangte, dass ich bei meinen Schwiegereltern und nicht bei meiner Mutter leben müsste. So war ich voller Angst, dass meine Schwiegermutter mir etwas Böses antun würde und ich mein Kind verlieren könnte. Sie würde die letzte Chance nutzen, mich von ihrem Sohn fernzuhalten und dafür zu sorgen, dass ich nicht mehr in die Schweiz zurückkehren könnte. Sie war nicht damit einverstanden, dass ihr Sohn eine ehemalige Sklavin geheiratet hatte, die auch noch arm und Analphabetin war. Bei uns bleiben ehemaligen Sklaven in den Köpfen der Menschen immer Sklaven, auch wenn sie lange keine mehr sind. Sie sind häufig Zielscheibe von Demütigung und Missbrauch aller Art. Andere Menschen lassen gern ihre Boshaftigkeit, ihren Frust und ihre Wut an ihnen ab. Eine Sklavin verliert für den Rest ihres Lebens die Ehre und den Respekt, den ein Mensch verdient hat, denn ihr Leben ist nichts wert. Für meine Schwiegermutter war ich die größte Schande und Demütigung gegenüber den sogenannten normalen Leuten. Sie hatte alles daran gesetzt, mich von ihrem Sohn fernzuhalten und würde dies auch weiterhin tun.

Zwei Tage später kamen zwei italienische Freundinnen zu Besuch, die ich von Bilal kannte, Pina und Carla. Bilal fungierte wieder als mein Übersetzer, und ich erzählte unter Tränen, dass ich die Schweiz verlassen müsse. Pina und Carla versicherten mir, dass sich eine Lösung finden würde. Und tatsächlich kam ein Paar, mit denen sie befreundet waren und die an der Grenze bei Schaffhausen in Deutschland lebten, sofort zu uns zu Besuch, als sie von meinem Fall hörten. Giorgio und Nadia boten mir ihre Gastfreundschaft an, ich sollte als Touristin drei Monate bei ihnen zu Hause wohnen. Für Deutschland würde ich kein Visum benötigen. Giorgio und Nadia luden auch Bilal ein, sodass er die Wochenenden mit mir verbringen könnte. Diese Nachricht ließ mich vor Freude weinen. Ich war aus meiner Vergangenheit nicht gewohnt, dass sich jemand um mein Wohlergehen kümmerte, wie diese lieben Freunde, die erst seit Kurzem kannte. Vor meiner Abreise nach Deutschland ging ich mit Bilal zu einer Kontrolluntersuchung beim Frauenarzt. Wir erzählten ihm alles und er sah uns verdutzt an und fragte: »Wenn diese Freunde sie nicht aufgenommen hätten, dann hätte sie nach Marokko zurückkehren müssen?« Bilal antwortete: »Sicher, Herr Doktor, so ist es. Und seitdem wir diese Nachricht erhalten haben, weint meine Frau nur noch den ganzen Tag. Sie fühlt sich nicht stark genug, allein zu reisen und ich kann nicht von der Arbeit zu Hause bleiben, um sie zu begleiten.« Bilal wusste nicht, dass meine wirkliche Angst die vor seiner Mutter und seinen Schwestern war. Er wusste auch nicht, was mir seine Familie angetan hatte, und ich hatte schreckliche Angst davor, es ihm zu erzählen. Seine Mutter hatte mir geschworen, mich umzubringen, wenn ich ihrem Sohn auch nur ein einziges Wort erzählen würde. Ich musste über alles schweigen. Daher hatte ich meine Angst vor der Reise erfunden. Der Arzt versicherte uns: »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, ich werde ein Schreiben an die Behörde aufsetzen. Ich werde angeben, dass sich Ihre Frau aufgrund der Schwangerschaft nicht in der Verfassung befindet zu reisen, daher muss sie bis zur Geburt unter meiner Beobachtung bleiben. Sie kann erst drei Monate nach der Geburt reisen. Ist das in Ordnung?«

Bilal und ich sahen uns überrascht an und stießen einen Seufzer der Erleichterung aus. Das war ein großer Tag für uns. Mit Tränen in den Augen dankte ich diesem heiligen Arzt. Einige Tage später kam ein Schreiben von der Behörde, es besagte, dass ich auf Anordnung des Arztes bis drei Monate nach der Geburt bleiben durfte. Wir benachrichtigen Nadia und Giorgio sofort, um ihnen zu sagen, dass ich nicht mehr zu ihnen kommen müsste. Alle freuten sich für mich. Giorgio und Nadia organisierten aus diesem Anlass ein wundervolles Abendessen. Auch Carla, ihr Ehemann und ihre Tochter und Pina und ihr Mann waren eingeladen. Wir aßen und freuten uns gemeinsam für mich. Wenige Monate später erhielt ich meine Aufenthaltserlaubnis.

Lisa, die Ex-Frau von Bilal, kam oft zu uns, um ihre Tochter Miriam abzuholen, die jedes zweite Wochenende bei uns verbrachte. Lisa war ursprünglich Italienerin, war aber in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Sie und Bilal sprachen miteinander, ohne dass ich auch nur ein Wort verstand. Manchmal lachten sie miteinander, dann stritten sie wieder. Bisweilen übersetzte mir Bilal, über was sie sprachen, um dann das Gespräch fortzusetzen. Ich bot ihr Tee und Kekse an und setzte mich dann neben Miriam, ein entzückendes Mädchen, liebenswert und hübsch. Sie war sechs Jahre alt, hatte braunes, lockiges Haar und eine Haut glatt wie Samt. Ich mochte sie vom ersten Moment an, und sie mochte mich. Sie setzte sich oft auf meinen Schoß, ihr Gesicht zu meinem gewandt. Sie legte ihren Finger auf meine Nase und sagte: »Das ist die Nase. Das ist das Auge. Das hier ist das Ohr, das Kinn, die Zähne und die Augenbrauen.« Dann malte sie mit ihrem kleinen Händchen einen Kreis in die Luft und sagte: »Das ist das Gesicht.« Sie blickte nach oben. »Das ist der Kopf, die Haare, die Hand, der Finger, der Bauch, die Beine und die Füße.« Nachdem sie alle meine Gliedmaßen im Singular aufgezählt hatte, wiederholte sie sie im Plural. So lehrte sie mir Italienisch, ohne dass sie jemand dazu aufgefordert hatte. Sie verbrachte die meiste Zeit mit ihren Großmüttern, die nur Italienisch sprachen. Manchmal endeten die Gespräche zwischen Lisa und Bilal in einem Streit, dem ich erschrocken zusah. Am Ende nahm Lisa das Mädchen an der Hand und verließ die Wohnung, nicht ohne die Türen zuzuschlagen. Bald lernte ich auch die Großeltern Miriams kennen, die beide sehr freundlich und nett waren. Als wir Miriam einmal bei sich zu Hause abholten, bezogen sie mich in ein Gespräch mit ein und sagten zu Bilal, dass er mir alles übersetzen müsse, was sie redeten. Sie waren sehr zufrieden, dass Bilal mich geheiratet hatte und dass ich die Patentante ihrer geliebten und einzigen Enkeltochter wurde. Sie trugen Miriam auf, nett und freundlich zu mir zu sein, was sie wirklich immer war. Jedes Mal, wenn sie zu uns kam, war es wie ein Fest für mich. Sie liebte es zu essen und ich liebte es zu kochen. Mir tat ihre Gesellschaft so gut, dass ich endlich etwas mehr essen konnte. Nach dem Essen saßen wir einfach zusammen und sahen uns gegenseitig an oder wir schauten uns Zeichentrickfilme im Fernsehen an, während wir im Schneidersitz auf dem Teppich saßen. Ich sah die Bilder im Fernsehen ohne die Sprache zu verstehen. Ich lachte, wenn Miriam über eine lustige Szene lachte. Manchmal unternahmen wir gemeinsam Ausflüge in die Natur, und am Abend ging Bilal mit seinen Freunden aus. Ich blieb mit Miriam zu Hause. Nach dem Essen gingen wir Arm in Arm zu Bett. Bilal kam spät nach Hause und schlüpfte unter die Decke, immer auf der Hut, uns nicht zu wecken.

Monate vergingen und ich verlor weiter an Gewicht, weil ich nur wenig aß. Neben der Einsamkeit war es auch der Geschmack der Lebensmittel, den ich nicht mochte. Sogar das Brot schmeckte anders als in Marokko, ganz zu schweigen vom Käse, den ich als stinkend empfand. Ein schimmliger Geruch, der mir den Magen umdrehte, wie zum Beispiel der erlesene Gorgonzola oder der Camembert mit der weißen Haut, von denen ich wirklich fand, dass sie stanken. Die einzigen Käsesorten, die ich aus Marokko kannte, waren der Vachequirit und ein holländischer Käse mit roter Rinde. Natürlich standen bei uns Käse und Joghurt nur den reichen Menschen zur Verfügung und nicht so armen Menschen, wie ich einer war. Erst nach vielen Jahren gewöhnte ich mich an die Qualität der Käsesorten, die man in den Schweizer Supermärkten kaufen konnte. Das Einzige, was mir in der Schweiz sofort geschmeckt hatte, war die Schokolade. Ich aß eine Tafel pro Tag, anstelle einer normalen Mahlzeit. Auch das Obst in der Schweiz mochte ich nicht, es hatte nicht den Geschmack von Obst, das direkt auf dem Baum gereift ist. Wie die geschmackvollen Feigenkakteen oder die normalen Feigen, die wir reif direkt von der Pflanze ernteten und die so aromatisch und süß wie Honig waren, die einzigen Früchte, die bei uns auf dem Land wuchsen. Hier in der Schweiz bemerkte ich eine unglaubliche Auswahl an verschiedenen Speisen, Süßwaren ohne Ende, exotische Früchte, die ich noch nie gesehen hatte und Fruchtsäfte, die ich nicht einmal kannte. Trotz der Nahrung, die mir im Überfluss zur Verfügung stand, schmeckte mir nichts.

Ich hatte schnell gelernt, allein in die Stadt zu gehen, um die Einkäufe zu erledigen. Es gefiel mir, mich in den Supermärkten umzusehen, mit so vielen Waren, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen hatte und von denen ich nicht einmal wusste, wie man sie verwendete. Zu meinem Glück wurde man in den Supermärkten nicht bedient, wie es in den Lebensmittelgeschäften bei uns in Marokko der Fall war, wo ein Mann hinter der Theke stand, um zu fragen, was man benötigte. Ich hätte die Leute nicht verstanden und sie mich nicht. Hier bediente ich mich selbst, da ich aber nicht lesen konnte, nahm ich nur die Lebensmittel, die ich kannte oder mithilfe der Produktbilder auf der Dose oder der Verpackung erkennen konnte. Ich musste immer darauf achten, dass ich keine Tiernahrung kaufte.

Ich ging zur Kassiererin, grüßte sie und überreichte ihr ein Bündel Geldscheine. Ich gab immer viel zu viel, denn wenn es zu wenig gewesen wäre, hätte sie mich nach mehr gefragt und ich hätte sie nicht verstanden. Ich stand völlig stumm vor ihr und wartete, dass sie mir mein Restgeld gab. Das einzige Wort, das ich mehr oder weniger sagen konnte, war Gruezi, was auf Schweizerdeutsch »Hallo« bedeutete. Ich sagte jedoch immer Guzzi. Um ein bisschen Bewegung zu haben, ging ich zu Fuß zurück. Es gefiel mir, eine Straße namens Promenade entlangzugehen, mit einem wunderbaren Ausblick und einem Spielplatz in der Mitte. Die Promenade lag an einer erhöhten Stelle in der Stadt. Von dort aus hatte man eine wunderbare Sicht auf den schönen Fluss und auf einen Teil von Neuhausen. Nach meinen Abenteuern als Touristin kehrte ich glücklich und zufrieden nach Hause zurück.

Ich konnte nur marokkanisch kochen, doch glücklicherweise konnte Bilal auch sehr gut europäisch kochen und brachte mir viel bei. Den Rest lernte ich von meinen italienischen Freunden, die ich erst seit Kurzem kannte. So lernte ich bald Spaghetti Bolognese, Ravioli, Lasagne, Pizza, Minestrone, Rindfleisch-Ragout mit Kartoffelpüree und vieles mehr zuzubereiten. Doch wenn ich all diese Gaben Gottes am Tisch servierte, träumte ich mit offenen Augen vom Fladenbrot, frisch gebacken, aus der Terrakotta-Pfanne heraus, getränkt in Olivenöl und serviert mit gesüßtem Pfefferminztee. Das übliche Essen in meinem Dorf.

Ich verbrachte meine Tage allein, in absoluter Stille. Ich hörte nichts außer dem Brummen der Autos und der Züge. Keine Rufe der mobilen Straßenhändler, keine Schreie von Kindern, die draußen auf den Straßen spielten. Der Einzige, der regelmäßig und pünktlich bei mir vorbeikam, war der Briefträger, der die Briefe in den Briefkasten schob und wieder auf seinem Roller verschwand. In marokkanischen Städten hört man von morgens bis abends die Schreie der Verkäufer, das Jammern der Bettler, die um Mitleid baten, das Rufen von Kindern, die sich spielend auf den Straßen tummelten und die Nachbarn, die sich laut miteinander unterhielten.

Lesen und Schreiben

Ich hatte den sehnlichen Wunsch, die Leute zu verstehen und die Werbeplakate und Anzeigetafeln, die überall aushingen, lesen zu können: die Schilder am Eingang der Restaurants, Banken, der Post, der Läden und dergleichen. Und die Heftchen, die ich jeden Morgen im Briefkasten fand. In diesem Land nicht lesen und schreiben zu können, ist als wäre man blind, taub und stumm. Ständig benötigte ich besondere Unterstützung. Bis zu diesem Zeitpunkt war Bilal meine Hilfe, aber ich wusste, dass ich mich nicht mein ganzes Leben auf ihn verlassen konnte. Ich sprach mit Bilal über meinen Wunsch, doch er war nach der Arbeit immer müde. Er kam nach Hause, setzte sich aufs Sofa und schlief ein, nur um anschließend ins Bett zu gehen. Die Wochenenden verbrachten wir mit Freunden oder mit Miriam. So hatte er keine Zeit, mich zu unterrichten. Tobias, unser Nachbar, war zu dieser Zeit arbeitslos und erfuhr von meinem Wunsch, so bot er mir an, mir Deutschunterricht zu geben. Bilal nahm das Angebot an und kam, um mir davon zu berichten. Ich fühlte mich auf der einen Seite geehrt und war sehr glücklich, auf der andern Seite war ich verlegen. Ich fragte Bilal: »Ein Mann will mich unterrichten? Und wann möchte er das tun? Doch am Abend, wenn du zu Hause bist, oder?« »Nein. Er hat nur vormittags Zeit.« Ich war nicht daran gewöhnt, dass Männer und Frauen so offen miteinander umgingen. In meiner Kultur galt so etwas als schweres Vergehen. Ich wusste nicht, ob ich sein Angebot annehmen oder ablehnen sollte und gleichzeitig wollte ich mir diese Gelegenheit, endlich lesen und schreiben zu lernen, auf keinen Fall entgehen lassen. Am nächsten Morgen kam Tobias und nahm auf einem Stuhl in der Küche Platz. Er legte Hefte und Stifte auf den Tisch und wartete, bis ich mich im gegenüber niederließ. Ich stand mit dem Rücken zu ihm und machte den Abwasch und wagte nicht, mich umzudrehen und ihm ins Gesicht zu sehen. Ich schämte mich zu Tode, ich zitterte und schwitzte und spürte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg. Nachdem er einen Moment gewartet hatte, rief Tobias mich zu sich. Ich trocknete mir die Hände, während ich versuchte, mein Zittern zu verbergen und setzte mich vor ihn. Er war etwa 35 Jahre alt, hatte braunes Haar und trug einen Schnurrbart und einen mittellangen Backenbart. Ursprünglich stammte er aus Deutschland, daher sprach er ein Deutsch, das sich vom Schweizerdeutsch unterschied. Er lächelte mich an, nahm ein Weinglas und hob es hoch, dabei sagte er: »Das heißt: Weinglas.« Dann ermutigte er mich, seine Worte zu wiederholen. Dasselbe tat er mit anderen Gegenständen, während ich stotternd und zitternd vor Verlegenheit alles wiederholte. Dann begann er, die ersten Buchstaben aufzuschreiben und ermutigte mich, es ihm nachzutun. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte den Stift nicht zwischen den Fingern halten. Nachdem er bemerkte, wie verwirrt ich war, unterbrach er den Unterricht. Vielleicht dachte er, ich wäre müde. Er nahm das Heft und verabschiedete sich mit einem Küsschen auf die Wange, was meine Verlegenheit noch verschlimmerte. Dann ging er. In der Tat begrüßten sich alle Freunde von Bilal mit einem Kuss auf die Wange, was für mich anfangs sehr schwer war. Meine Kultur erlaubte mir nicht, auch nur in Richtung eines Mannes zu blicken, geschweige denn, ihm einen Kuss auf die Wange zu geben. Am Abend bat ich Bilal, sich für mich bei Tobias zu entschuldigen und ihm auszurichten, dass ich den Unterricht nicht fortsetzen konnte. Dann musste ich eine Entschuldigung erfinden: Aber welche! »Sag ihm bitte, dass die deutsche Aussprache zu schwierig für mich ist.« Welch dumme Ausrede! Selbst ein Kind würde sie durchschauen. Und nun? Wer würde mich Lesen und Schreiben lehren?

Glücklicherweise boten mir die beiden Freundinnen, die ich seit Kurzem kannte, Carla und Pina, an, mich zu unterrichten. Carla war 30 Jahre alt, war klein, hatte kastanienbraunes Haar, ein feines Gesicht und ein hübsches Lächeln. Pina war 26, groß und blond. Sie lächelte stets und war sehr nett. Sie waren beide gepflegte Frauen, stets klassisch gekleidet. Ursprünglich stammten sie aus Italien, daher brachten sie mir bei, auf Italienisch zu lesen und zu schreiben.

Ich hüpfte vor Freude, wann immer sie vorbeikamen, um mir neue Wörter und Buchstaben beizubringen. Anfangs kamen sie am Abend, wenn Bilal zu Hause war, so konnte er für mich übersetzen, damit wir uns verstanden. Doch im Laufe der Zeit kamen sie am Nachmittag und wir kommunizierten mit Händen und Füßen miteinander. Damit ich sie verstand, kommunizierten sie auch untereinander mit Gesten und ich achtete darauf, zu verstehen, worum es sich handelte. So verließ Pina zum Beispiel die Wohnung, schloss die Tür hinter sich und klopfte dann an. Carla fragte von innen: »Wer ist da?« »Ich bin es, Pina!« Carla öffnete die Tür und sagte: »Hallo.« »Hallo.« »Komm rein!« »Danke.« Dann sagte Carla mit einer Geste zu Pina: »Bitte, komm herein.« Sie unterbrachen die Szene, bezogen mich mit ein und ließen mich alles wiederholen. Zuerst musste ich die Rolle der Hausherrin nachspielen, anschließend die des Gastes. Wir schüttelten uns vor Lachen über die Fehler, die ich in der Aussprache machte. Denn tatsächlich sprach ich die Sätze auf sehr seltsame Weise aus und verwechselte dabei ständig i mit e und umgekehrt. Das lag an der Eigenart der berberischen Sprache. Wir setzten die Szene fort und amüsierten uns blendend. »Wie geht es dir?« »Gut, danke. Und dir?« »Auch gut, danke.« Wieder ließen sie mich alles wiederholen und in die verschiedenen Rollen schlüpfen. »Was möchtest du trinken, Tee oder Kaffee?« »Einen Tee, danke.« Diejenige von uns, die den Tee angeboten hatte, tat so, als würde sie in die Küche gehen und einen Tee auf einem Tablett holen, in Wirklichkeit stand der Tee bereits fertig auf dem Tisch, mit süßem Gebäck und gerösteten Mandeln, das ich jedes Mal, wenn sie vorbeikamen, vorbereitet hatte.