9,99 €

Mehr erfahren.

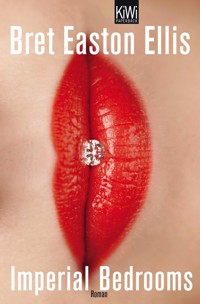

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

25 Jahre nach »Unter Null« zeigt Bret Easton Ellis in diesem Roman, wie die hedonistische Gesellschaft der Achtziger heute lebt – und er entdeckt Fürchterliches: Es hat sich kaum etwas geändert ... Fünfundzwanzig Jahre war Clay, der schon in Ellis' Debütroman Unter Null eine Hauptrolle spielt, nicht mehr in Los Angeles, doch jetzt muss er zurück in die Stadt seiner Kindheit und Jugend, um einen neuen Film zu promoten. Gleich auf der ersten Party trifft er, der gefeierte Drehbuchautor, auf seine alten Freunde: seine Ex-Freundin Blair, die mit Trent eine nicht sehr glückliche Ehe führt und die damalige Trennung offensichtlich immer noch nicht verdaut hat, den Exdealer Rip, der nach zahlreichen Faceliftings bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist, und auf Julian, der nach mehreren Entziehungskuren endlich clean scheint. Keiner freut sich so recht, dass Clay wieder auftaucht, und sehr schnell zeigt sich, dass hinter der freundlichen Fassade alle einander zutiefst misstrauen: Die alten Geschichten und Ressentiments verbinden sich mit neuen Verdachtsmomenten zu einer dichten Atmosphäre der Paranoia und Angst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Bret Easton Ellis

Imperial Bedrooms

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Bret Easton Ellis

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Bret Easton Ellis

Bret Easton Ellis wurde 1964 in Los Angeles geboren. Er besuchte die private Buckley School und begann 1986 ein Musikstudium am Bennington College in Vermont. Schon während seiner Highschool-Zeit bis in die Anfänge der 80er-Jahre spielte Ellis Keyboard in diversen New-Wave-Bands und wollte ursprünglich Musiker werden. Im Laufe des Studiums zog es ihn jedoch immer mehr zum Schreiben. Mit 21 Jahren veröffentlichte Ellis das Debüt »Unter Null« und zog zwei Jahre später nach New York City. 1991 erschien »American Psycho«, der Roman machte ihn endgültig zum Kultautor. Seit 2006 lebt er wieder in Los Angeles, in der Nähe von Beverly Hills.

Sabine Hedinger, geboren 1953 am Neckar, lebt heute an der Seine. Aus dem Englischen übertrug sie neben Bret Easton Ellis’ Unter Null u. a. Werke von Joan Didion, Norman Rush und Fay Weldon. 2000 wurde sie mit dem Ledig-Rowohlt-Preis ausgezeichnet.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Der gefeierte Drehbuchautor Clay kehrt nach fünfundzwanzig Jahren nach Los Angeles zurück. Seine Freunde, mittlerweile alle Mitte vierzig, scheinen gesettelt, doch hinter der schicken Fassade herrschen immer noch Neid, Feindschaft und Verrat …

Fünfundzwanzig Jahre war Clay, der schon in Ellis’ Debütroman Unter Null eine Hauptrolle spielt, nicht mehr in Los Angeles, doch jetzt muss er zurück in die Stadt seiner Kindheit und Jugend, um einen neuen Film zu promoten. Gleich auf der ersten Party trifft er, der gefeierte Drehbuchautor, auf seine alten Freunde: seine Ex-Freundin Blair, die mit Trent eine nicht sehr glückliche Ehe führt und die damalige Trennung offensichtlich immer noch nicht verdaut hat, den Exdealer Rip, der nach zahlreichen Faceliftings bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist, und auf Julian, der nach mehreren Entziehungskuren endlich clean scheint. Keiner freut sich so recht, dass Clay wieder auftaucht, und sehr schnell zeigt sich, dass hinter der freundlichen Fassade alle einander zutiefst misstrauen: Die alten Geschichten und Ressentiments verbinden sich mit neuen Verdachtsmomenten zu einer dichten Atmosphäre der Paranoia und Angst.

So fühlt sich Clay von einem Auto verfolgt und ist sich sicher, dass jemand in seiner Abwesenheit seine Wohnung aufsucht. Dass seine neue Freundin Rain nur mit ihm zusammen ist, weil sie sich die Hauptrolle in einem seiner Filme verspricht, ist völlig offensichtlich. Doch als ein Mann tot aufgefunden wird, merkt Clay, dass der Alptraum weitergeht, dem er für immer entfliehen wollte …

25 Jahre nach Unter Null zeigt Bret Easton Ellis in diesem Roman, wie die hedonistische Gesellschaft der Achtziger heute lebt – und er entdeckt Fürchterliches: Es hat sich kaum etwas geändert …

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Imperial Bedrooms

Für R.T.

»History repeats the old conceits, the glib replies, the same defeats …«

Elvis Costello: »Beyond Belief« aus Imperial Bedroom

Keine Falle ist so tödlich wie die, die man sich selber stellt.

Raymond Chandler: Der lange Abschied

Sie hatten einen Film über uns gemacht. Der Film basierte auf einem Buch, das jemand geschrieben hatte, den wir kannten. Das Buch war eine Art Bericht über vier Wochen in der Stadt, in der wir aufgewachsen waren, und im Großen und Ganzen korrekt geschildert. Der Verlag verkaufte es als Roman, aber nur wenige Details waren verändert worden, nicht einmal unsere Namen, und es stand nichts darin, was nicht auch passiert war. Zum Beispiel war tatsächlich eines Nachmittags im Januar in einem Schlafzimmer in Malibu ein Snuff-Film vorgeführt worden, und ja, ich war dann auf die Terrasse mit Blick auf den Pazifik gegangen, wo der Autor versuchte, mich zu trösten, indem er mir versicherte, die Schreie der gefolterten Kinder seien simuliert gewesen, aber er lächelte, als er das sagte, und ich konnte mich nur abwenden. Andere Beispiele: Meine Freundin hatte tatsächlich in einem Canyon unterhalb des Mulholland Drive einen Kojoten überfahren, und das Essen an Heiligabend bei Chasen’s mit meiner Familie, über das ich dem Autor gegenüber eher beiläufig gelästert hatte, war wortgetreu wiedergegeben. Auch die Gruppenvergewaltigung einer Zwölfjährigen entsprach der Wahrheit – ich hatte jenes Zimmer in West Hollywood selbst betreten, zusammen mit dem Autor, der im Buch nur einen vagen Widerwillen meinerseits erwähnte und damit aussparte, wie ich mich an dem Abend tatsächlich gefühlt hatte –, die Geilheit, der Schock, welche Angst ich vor dem Autor hatte, einem blonden Jungen, einem Einzelgänger, in den das Mädchen, mit dem ich ging, mehr oder weniger verliebt war. Weil der Autor ihre Liebe nie so richtig erwidern konnte, weil er zu sehr in seiner Passivität gefangen war, um die Beziehung zu ihr aufzubauen, die sie brauchte, hatte sie sich auf mich eingelassen, aber da war es bereits zu spät, und weil der Autor nicht damit klarkam, dass sie sich auf mich eingelassen hatte, wurde ich zu dem gut aussehenden, verwirrten Erzähler, der unfähig ist, Liebe oder auch nur Zuneigung zu empfinden. So wurde ich zu dem psychisch angeknacksten Party-Boy, der mit blutender Nase durch das Chaos wandert und Fragen stellt, die keine Antworten erfordern. So wurde ich zu dem Jungen, der nicht begreift, wie es in der Welt läuft. So wurde ich zu dem Jungen, der einen Freund im Stich lässt. So wurde ich zu dem Jungen, der das Mädchen nicht lieben kann.

Was am meisten wehtat, waren die Szenen im Roman, die meine Beziehung zu Blair beschreiben. Besonders schlimm war die Szene am Ende, in der ich mit ihr Schluss mache: auf der Terrasse eines Restaurants am Sunset Boulevard, wo mich der Blick auf ein Reklameschild mit der Aufschrift »VERSCHWINDE VON HIER« irritiert (der Autor fügte hinzu, ich hätte eine Sonnenbrille aufgehabt, als ich Blair sagte, ich hätte sie nie geliebt). Ich habe dem Autor nie etwas über jenes traurige Treffen am Nachmittag erzählt, aber im Buch wurde es wortwörtlich wiedergegeben, und daraufhin hatte ich keine Lust mehr, mit Blair zu sprechen, und keine Lust mehr, die Elvis-Costello-Songs zu hören, die wir auswendig kannten (»You Little Fool«, »Man Out of Time«, »Watch Your Step«), und ja, sie hatte mir auf einer Weihnachtsparty einen Schal geschenkt, und ja, sie war zu mir herübergetanzt, »Do You Really Want to Hurt Me?« von Culture Club auf den Lippen, und ja, sie hatte mich »Traumprinz« genannt, und ja, sie hatte herausgefunden, dass ich mit einem Mädchen, das ich an einem regnerischen Abend im Whiskey abgeschleppt hatte, im Bett gewesen war, und ja, der Autor hatte sie darüber informiert. Er war, und das wurde mir klar, als ich die Szenen las, die von Blair und mir handelten, keinem von uns nahe gewesen – außer natürlich Blair, und selbst ihr nicht richtig. Er war einfach jemand, der durch unser Leben strich und dem es anscheinend egal war, wie oberflächlich er uns alle wahrnahm oder dass er unser heimliches Scheitern an der Welt so gut kannte wie wir, jemand, der die jugendliche Gleichgültigkeit, den unverstandenen Nihilismus herausstellte, der dem Horror von alldem einen glamourösen Anstrich verlieh.

Aber es brachte nichts, ihm böse zu sein. Als das Buch erschien, im Frühjahr 1985, lebte der Autor schon nicht mehr in Los Angeles. 1982 ging er auf genau das kleine College in New Hampshire, in das ich mich hatte wegstehlen wollen, aber wir hatten dort praktisch nichts miteinander zu tun. (In seinem zweiten Roman, der in Camden spielt, gibt es ein Kapitel, in dem er Clay parodiert – noch so eine Geste, noch so ein hässlicher Hinweis darauf, wie er über mich dachte. Da es aber eher nachlässig formuliert und nicht besonders bissig ist, ließ es sich leichter abtun als sein erstes Buch, das mich als einen praktisch sprachlosen Zombie darstellt, den schon die Ironie von Randy Newmans »I Love L. A.« aus der Fassung bringt.) Seinetwegen wechselte ich nach nur einem Jahr auf die Brown University, obwohl ich mich im zweiten Roman während des Wintersemesters 1985 immer noch in New Hampshire befinde. Ich sagte mir zwar, dass mir das nichts ausmachen sollte, aber der Erfolg seines Erstlings stand mir dennoch unangenehm lange vor Augen. Das lag zum Teil daran, dass auch ich Schriftsteller werden wollte und nach der Lektüre dieses Buches gern selbst dessen Autor gewesen wäre – es war mein Leben, und er hatte es mir geraubt. Allerdings musste ich bald einsehen, dass ich weder das Talent noch die Energie dafür hatte. Und auch nicht die Geduld. Dass ich nur imstande sein wollte, so etwas hinzukriegen. Ich unternahm ein paar bissige, aber letztlich schwache Versuche, bis mir 1986, nach meinem Abschluss an der Brown University, klar wurde, dass es nie dazu kommen würde.

Der Einzige, der sich peinlich berührt oder auch nur verächtlich zu dem Buch äußerte, war Julian Wells – Blair war immer noch in den Autor verliebt und störte sich nicht daran, genauso wenig wie der Großteil der Nebendarsteller, aber Julian tat es mit einer heiteren Arroganz, die schon fast manisch wirkte, obwohl der Autor nicht nur Julians Heroinabhängigkeit enthüllt hatte, sondern auch die Tatsache, dass er eigentlich nichts weiter als ein Stricher mit hohen Schulden bei einem Dealer (Finn Delaney) war und sich an Männer aus Manhattan oder Chicago oder San Francisco verkaufte, die in den Hotels am Sunset zwischen Beverly Hills und Silver Lake abstiegen. Julian, tief abgerutscht und in Selbstmitleid versunken, hatte dem Autor alles erzählt, und dass das Buch in so weiten Kreisen gelesen wurde und Julian eine der Hauptfiguren war, schien ihm etwas zu geben, das an Hoffnung grenzte, und ich glaube, er freute sich insgeheim darüber, weil er keine Scham kannte – die täuschte Julian nur vor. Und er wurde beinahe manisch, als die Filmversion im Herbst 1987 herauskam, gerade einmal zwei Jahre nach Erscheinen des Romans.

Ich weiß noch, dass meine düsteren Vorahnungen an einem warmen Abend im Oktober begannen, in einem Vorführraum auf dem Gelände der 20th Century Fox, drei Wochen vor der offiziellen Premiere. Ich saß zwischen Trent Burroughs und Julian, der zu der Zeit noch nicht clean war und vor Aufregung unentwegt an den Fingernägeln kaute, während er sich auf dem schwarzen Plüschsitz wand. (Ich sah Blair mit Alana und Kim hereinkommen, Rip Millar im Schlepptau. Ich ignorierte Blair.) Der Film unterschied sich insofern vom Buch, als sich eigentlich nichts vom Buch im Film wiederfand. Trotz allem – dem Schmerz, den ich verspürte, dem Verrat, den ich empfand – musste ich in jenem Vorführraum doch eine Wahrheit anerkennen. Im Buch war alles, was mich betraf, tatsächlich geschehen. Das Buch konnte ich einfach nicht leugnen. Das Buch war ungeschönt und hatte etwas Ehrliches, während der Film bloß eine schöne Lüge war. (Und dazu ein Flop: sehr bunt, sehr bewegt, aber auch schrecklich düster und teuer – er kam im November in die Kinos, spielte allerdings nie seine Kosten ein.) Im Film wurde ich von jemandem dargestellt, der mir tatsächlich mehr ähnelte als die vom Autor im Buch porträtierte Figur: Ich war nicht blond, ich war nicht braun gebrannt, und der Schauspieler war es genauso wenig. Dafür war ich erstaunlicherweise zum moralischen Zeigefinger des Films geworden, salbaderte im AA-Jargon herum, geißelte den Drogenkonsum der anderen und versuchte, Julian zu retten. (»Ich werde mein Auto verkaufen«, kündige ich dem Schauspieler an, der Julians Dealer spielt. »Was auch immer nötig ist.«) Das galt nicht im selben Maße für die Figur von Blair, deren Darstellerin tatsächlich wirkte, als passte sie zu unserer Gruppe – nervös, sexuell verfügbar, leicht zu verletzen. Julian, gespielt von einem begabten Clown mit traurigem Gesicht, wurde zur sentimentalen Version seiner selbst, der eine Affäre mit Blair hat und dann erkennt, dass er sie gehen lassen muss, weil ich doch sein bester Kumpel bin. »Behandle sie gut«, sagt Julian zu Clay. »Sie verdient es wirklich.« Die Szene strotzt dermaßen von Scheinheiligkeit, dass der Autor bei ihrem Anblick erbleicht sein dürfte. Ich empfand eine perverse Befriedigung, als der Schauspieler diese Worte sprach, lächelte in mich hinein und sah dann in der Dunkelheit des Vorführraums zu Blair hinüber.

Während der Film über die riesige Leinwand glitt, kam im Zuschauerraum eine gewisse Unruhe auf. Das Publikum – die eigentliche Besetzung des Buchs – merkte schnell, was passiert war. Der Film blendete alles aus, was den Roman authentisch machte – das lag daran, dass die Eltern, die das Studio leiteten, um nichts in der Welt ihre Kinder so schwarz gezeichnet hätten, wie das Buch es tat. Der Film warb um unsere Anteilnahme, während sich das Buch einen Dreck darum scherte. Außerdem hatte es zwischen 1985 und 1987 einen rasanten Wandel in der Einstellung gegenüber Drogen und Sex gegeben (woran der Wechsel an der Spitze des Studios nichts ändern konnte), also musste das Quellenmaterial – erstaunlich konservativ, trotz der vordergründigen Unmoral – umgestaltet werden. Am besten schien es, ihn wie einen modernen 80er-Jahre film noir zu sehen – die Kameraführung war atemberaubend –, also atmete ich tief durch, während er weiterlief, und achtete nur auf gewisse Feinheiten: Die neuen, positiven Details über meine Familie amüsierten mich einigermaßen, genauso wie die Szene, in der Blair an Heiligabend ihren geschiedenen Vater mit seiner Freundin trifft statt mit einem jungen Mann namens Jared (Blairs Vater starb 1992 an AIDS, während er noch mit Blairs Mutter verheiratet war). Aber woran ich mich bei jener Vorführung im Oktober vor zwanzig Jahren vor allem erinnere, ist der Moment, in dem Julian meine Hand nahm, die auf der Armlehne zwischen unseren Sitzen taub geworden war. Er nahm meine Hand, weil Julian Wells im Buch weiterlebt, aber laut Drehbuch sterben musste. Weil er für all seine Sünden betraft werden musste. Das verlangte der Film. (Später, als Drehbuchschreiber, lernte ich, dass alle Filme solche Opfer verlangen.) Während dieser Szene in den letzten zehn Minuten sah mich Julian im Dunkeln fassungslos an. »Ich bin tot«, flüsterte er. »Die haben mich sterben lassen.« Ich wartete einen Herzschlag lang, bevor ich aufseufzend antwortete: »Aber du bist immer noch da.« Julian drehte den Kopf wieder zur Leinwand, und schon war der Film vorbei, ein unwahrscheinliches Ende: Ich kehre mit Blair ans College zurück, dann läuft der Abspann mit Palmen im Hintergrund, und Roy Orbison besingt klagend, wie das Leben verrinnt.

Der echte Julian Wells starb nicht zu Filmmusik an einer Überdosis in einem kirschroten Cabrio auf einem Highway im Joshua-Tree-Nationalpark. Der echte Julian Wells wurde zwanzig Jahre später ermordet, seine Leiche hinter einem verkommenen Wohnblock in Los Feliz abgeladen, nachdem man ihn andernorts zu Tode gefoltert hatte. Sein Schädel war zerschmettert – und zwar mit solcher Wucht, dass sich ein Teil seines Gesichts zusammengefaltet hatte –, und er war so brutal zugerichtet worden, dass die Gerichtsmediziner in L.A. einhundertneunundfünfzig Stichwunden von drei verschiedenen Messern zählten, etliche davon direkt übereinander. Seine Leiche wurde von einer Gruppe Kunststudenten entdeckt, die in einem BMW-Cabrio auf der Suche nach einem Parkplatz durch die Straßen rund um die Hillhurst Avenue kurvten. Als sie die Leiche sahen, dachten sie, das »Ding«, das da neben einer Mülltonne lag, sei – und ich zitiere hier den ersten Artikel auf der ersten Seite des Regionalteils der Los Angeles Times über den Mord an Julian Wells – »eine Flagge«. Ich musste innehalten, als ich auf das Wort stieß, und den Artikel noch einmal von vorn lesen. Die Studenten, die Julian fanden, kamen auf diesen Gedanken, weil Julian einen weißen Anzug von Tom Ford trug (seinen eigenen, aber nicht das, was er am Abend seiner Entführung getragen hatte), und ihre unmittelbare Reaktion schien halbwegs logisch, da Jacke und Hose rot verschmiert waren. (Bevor man ihn getötet hatte, war Julian entkleidet und danach wieder angezogen worden.) Aber wenn sie gedacht hatten, es wäre eine »Flagge«, fragte ich mich unwillkürlich, wo war dann das Blau? Wenn die Leiche dem Sternenbanner ähnelte, fragte ich mich immer wieder, wo war dann das Blau? Schließlich wurde es mir klar: Das Blau war sein Kopf. Die Studenten dachten, es wäre eine Fahne, weil Julian so viel Blut verloren hatte, dass sein eingeschrumpfter Kopf dunkelblau, ja beinahe schon schwarz war.

Aber eigentlich hätte mir das früher klar werden sollen, weil ich Julian auf meine Art dahin gebracht hatte und weil ich in einem anderen – ganz anderen – Film gesehen hatte, was mit ihm passiert war.

Irgendwo auf dem Interstate 405 zwischen LAX und der Ausfahrt Wilshire beginnt der blaue Jeep, uns zu folgen. Ich merke das nur, weil die Augen des Fahrers immer wieder über den Rückspiegel huschen, während ich betrunken von der Rückbank aus den Spuren der Rücklichter durch die Windschutzscheibe hinterherstarre und über die Lautsprecher gedämpft unheimlicher Hip-Hop läuft und das Handy in meinem Schoß mit SMS aufleuchtet, die ich nicht lesen kann, Nachrichten von einer Schauspielerin, die ich am frühen Nachmittag in der First Class Lounge von American Airlines am JFK angemacht habe (sie las mir aus der Hand, und wir mussten beide kichern), und Nachrichten von Laurie in New York, alles völlig verschwommen. Der Jeep folgt der Limousine über den Sunset, vorbei an den mit weihnachtlichem Lichterschmuck dekorierten Villen, während ich mir nervös Pfefferminzpastillen aus einem Döschen Altoids in den Mund schiebe, ohne damit meine Gin-Fahne loszuwerden, und dann biegt der Jeep genau hinter uns rechts ab und fährt auch auf das Doheny Plaza zu, folgt uns wie ein Kind, das sich verlaufen hat. Erst als die Limousine in die Auffahrt biegt, wo der Wagenmeister und ein Wachmann unter einer hohen Palme von ihren glimmenden Zigaretten aufschauen, bremst der Jeep ab, bevor er den Doheny Drive Richtung Santa Monica Boulevard weiterfährt. Sein Zögern macht deutlich, dass wir ihn irgendwohin geführt haben. Ich stolpere aus dem Wagen und sehe, wie der Jeep wieder abbremst, bevor er in die Elevado Street biegt. Es ist warm, aber ich zittere in meiner Kluft aus abgetragener Jogginghose und zerlumptem Nike-Hoodie, alles schlabbernd, weil ich in diesem Herbst ziemlich viel Gewicht verloren habe, die Ärmel feucht von einem Drink, den ich beim Flug verschüttet habe. Es ist Mitternacht im Dezember, und ich war vier Monate fort.

»Ich dachte schon, der Wagen würde uns verfolgen«, sagt der Fahrer, während er den Kofferraum aufmacht. »Er hat alle Spurwechsel mitgemacht. Er ist bis hierher an uns drangeblieben.«

»Was, glauben Sie, wollte er?«, frage ich.

Der Nachtportier, den ich nicht wiedererkenne, kommt die Rampe hinuntergelaufen, die von der Lobby zur Auffahrt führt, um mir mit meinen Taschen zu helfen. Ich gebe dem Fahrer ein zu hohes Trinkgeld, und er setzt sich wieder ins Auto und biegt ab auf den Doheny, um seinen nächsten Fahrgast am LAX abzuholen, vom Flieger aus Dallas. Der Wagenmeister und der Sicherheitsmann nicken stumm, während ich an ihnen vorbeigehe, dem Portier in die Lobby folge. Der Portier stellt mein Gepäck in den Aufzug und sagt, bevor sich die Türen schließen und ihm das Wort abschneiden: »Willkommen daheim.«

Während ich den Art-déco-Flur im 14. Stock des Doheny Plaza entlanggehe, nehme ich einen schwachen Geruch von Tanne wahr, und dann sehe ich, dass ein Kranz an der schwarzen Doppeltür von 1508 hängt. Und in meinem Apartment, in einer Ecke des Wohnzimmers, steht diskret ein weiß funkelnder Weihnachtsbaum. Ein Zettel in der Küche von der Haushälterin, der die Vorräte auflistet, die sie eingekauft hat, erinnert mich daran, wie viel ich ihr schulde, daneben liegt ein kleiner Stapel Post, der nicht an die New Yorker Adresse weitergeleitet worden ist. Nach einem Jahrzehnt als Mieter im El Royale habe ich dieses Apartment vor zwei Jahren von den Eltern eines wohlhabenden Party-Boys aus West Hollywood gekauft, der die Räume gerade neu gestalten ließ, als er nach einer durchfeierten Nacht unerwartet im Schlaf starb. Der Designer, den er beauftragt hatte, stellte die Arbeit fertig, und die Eltern des toten Jungen brachten es eilig auf den Markt. Es ist betont schlicht gehalten, in weichen Beige- und Grautönen, mit Hartholzböden und eingelassenen Lampen, gerade mal 110 Quadratmeter groß – ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer, ein ansehnliches Wohnzimmer, das sich zu einer futuristischen, blitzblanken Küche hin öffnet –, aber die Fensterfront, die die ganze Breite des Wohnzimmers einnimmt, ist in Wirklichkeit eine gläserne, aus fünf Scheiben bestehende Schiebetür, die ich jetzt aufmache, um das Apartment durchzulüften, und der große, weiß geflieste Balkon davor bietet eine Aussicht über die ganze Stadt, von den Wolkenkratzern downtown über die dunklen Wälder von Beverly Hills, die Türme von Century City und Westwood bis hin zu Santa Monica und den Ufern des Pazifiks. Der Blick ist beeindruckend, ohne etwas Isoliertes zu haben; er ist intimer als der bei einem Freund, der am Appian Way wohnte, so hoch über der Stadt, dass es einem vorkam, als blickte man auf eine weite, verlassene Welt, ausgebreitet in anonymen Gittern und Quadranten, ein Blick, der einem bestätigte, dass man viel isolierter war, als man glaubte, ein Blick, der jeden vorhandenen Selbstmordgedanken aufflackern ließ. Der Blick vom Doheny Plaza dagegen ist so sinnlich, dass man meint, beinahe das Blau und Grün des Design Centers auf der Melrose Avenue berühren zu können. Dieser Ort hoch über der Stadt ist für mich ein gutes Versteck für die Zeit, die ich in L. A. arbeite. Heute Abend ist der Himmel violett getönt, und es ist neblig.

Nachdem ich mir ein Glas Grey Goose eingeschenkt habe, der im Eisfach liegen geblieben ist, als ich im August von hier geflüchtet bin, will ich schon die Balkonlichter anmachen, aber dann halte ich inne und schleiche hinaus in den Schatten des Dachvorsprungs. Der blaue Jeep parkt an der Ecke Elevado und Doheny. Und darin leuchtet das Display eines Handys. Ich merke, dass die Hand, die nicht das Wodkaglas hält, jetzt zu einer Faust geballt ist. Die Angst kehrt zurück, als ich auf den Jeep starre. Dann flammt ein Licht auf: Jemand hat eine Zigarette angezündet. Hinter mir läutet das Telefon. Ich gehe nicht ran.

Warum ich mich darauf eingelassen habe, wieder in Los Angeles zu sein: Das Casting für The Listeners steht an. Der Produzent, der mir den Auftrag für die Adaption des Romans verschafft hatte, war so erleichtert, als ich aus der komplizierten Handlung ein Drehbuch fabriziert hatte, dass er praktisch sofort einen von dem Projekt überzeugten Regisseur engagierte und wir drei als Team auftraten (trotz der heiklen Verhandlungen, in denen mein Manager und Anwalt darauf bestand, dass auch ich im Abspann unter »Produzenten« genannt würde). Sie hatten bereits die vier Hauptrollen der Erwachsenen besetzt, aber die Wahl der Kinder war schwieriger und spezieller, und Regisseur wie Produzent wollten meine Meinung hören. Das ist der offizielle Grund dafür, dass ich in L.A. bin. Aber eigentlich will ich mit meiner Rückkehr in die Stadt nur New York entkommen und allem, was mir dort im Herbst passiert ist.

Das Handy vibriert in meiner Hosentasche. Ich schaue neugierig darauf. Eine SMS von Julian, jemandem, mit dem ich seit über einem Jahr keinen Kontakt habe. Seit wann bist du zurück? Bist du da? Lust zum Abhängen? Fast automatisch läutet es auf dem Festnetztelefon. Ich gehe in die Küche und blicke auf den Apparat. Kein Name. Nummer unterdrückt. Nach dem vierten Läuten legt der Anrufer auf, wer auch immer es gewesen sein mag. Als ich wieder nach draußen schaue, ist der Nebel weiter Richtung Stadt gezogen und hüllt alles ein.

Ich gehe in mein Arbeitszimmer, ohne das Licht einzuschalten. Ich rufe die E-Mails von allen Accounts ab: eine Erinnerung an das Dinner mit den Deutschen, die ein Drehbuch finanzieren, ein weiteres Regisseurstreffen, mein TV-Agent, der anfragt, ob ich den Sony-Pilotspot schon fertig habe, ein paar junge Schauspieler, die wissen wollen, was mit The Listeners passiert, eine Reihe von Einladungen zu verschiedenen Weihnachtspartys, mein Fitnesstrainer bei Equinox, der von einem anderen Klienten gehört hat, dass ich wieder da bin, und wissen will, ob ich Termine buchen will. Ich nehme ein Ambien, um einzuschlafen, denn es ist nicht genug Wodka da. Als ich ins Schlafzimmer gehe und zur Elevado hinunterschaue, leuchten die Scheinwerfer des Jeeps auf, und dann fährt er los, biegt in den Doheny und entfernt sich dann weiter Richtung Sunset, und im Wandschrank finde ich ein paar Sachen, die ein Mädchen dagelassen hat, das im Sommer öfter hier war, und auf einmal möchte ich gar nicht wissen, wo sie jetzt wohl sein mag. Ich bekomme eine weitere SMS von Laurie: Willst du mich immer noch? Es ist fast vier Uhr früh in der Wohnung südlich vom Union Square. So viele Leute sind letztes Jahr gestorben: an einer versehentlichen Überdosis, einem Autounfall in East Hampton, einer überraschenden Krankheit. Manche verschwanden einfach. Ich schlafe ein zur Musik aus der Abbey Road, einem Song aus der Vergangenheit, »Hungry Like the Wolf«, der sich schwach über das anschwellende Geplapper im Club erhebt und mich einen langen Moment in jemanden verwandelt, der sowohl jung als auch alt ist. Die alte Traurigkeit: Sie ist überall.

Die Premiere findet heute Abend im Chinese Theatre statt, und in dem Film geht es darum, sich dem Bösen zu stellen, die Dramatik ist so offensichtlich konstruiert, dass der Film auf Nummer sicher geht und vage genug bleibt, um das Studio zu animieren, Preise dafür zu erkaufen, und tatsächlich ist die Kampagne dafür schon im Gange, und ich ziehe zusammen mit dem Regisseur und dem Produzenten von The Listeners und dem Rest der Truppe über den Hollywood Boulevard zur Afterparty im Roosevelt Hotel, an dessen Eingang schon die Paparazzi kleben, und genehmige mir sofort einen Drink an der Bar, während sich der Produzent auf die Toilette verzieht und der Regisseur, der neben mir steht, mit seiner Frau in Australien telefoniert. Als ich den verdunkelten Raum absuche und das Lächeln von Unbekannten erwidere, kehrt die Angst zurück, und bald ist sie überall und strömt aus allen Ritzen: Sie zeigt sich in dem zu erwartenden Erfolg des Films, den wir gerade gesehen haben, sie zeigt sich in den Suggestivfragen der jungen Schauspieler nach möglichen Rollen in The Listeners, sie zeigt sich in den SMS, die diese Schauspieler im Weggehen verschicken, wie die im Widerschein ihrer Handys aufleuchtenden Gesichter verraten, während sie die höhlenartige Lobby durchqueren, sie zeigt sich in all den Spraybräunungen, all den gebleichten Zähnen. Ich war die letzten vier Monate in New York, ist mein Mantra, ein ausdrucksloses Lächeln meine Maske. Schließlich taucht der Produzent hinter einem Weihnachtsbaum auf und sagt: »Machen wir uns vom Acker«, und erwähnt dann ein paar Partys oben in den Hügeln, und Laurie schickt weiter SMS aus New York (He. Du.), und ich werde den Gedanken nicht los, dass irgendwer in diesem Raum mich verfolgt. Was mich davon ablenkt, sind die plötzlich prasselnden Blitzlichter, aber die fahle Angst kehrt zurück, als mir klar wird, dass wer auch immer letzte Nacht in dem blauen Jeep war, sich wahrscheinlich in der Menge befindet.

Wir fahren im Porsche des Produzenten über den Sunset nach Westen, unterwegs zur ersten der beiden Partys, auf der Mark sich blicken lassen will, der Regisseur folgt uns in einem schwarzen Jaguar, und dann brausen wir an den Bird Streets vorbei, bis uns der Parkservice einweist. Geschmückte Tannenbäumchen umgeben die Bar, an der ich stehe und so tue, als würde ich einem grinsenden Schauspieler zuhören, der mir erzählt, was er schon alles auf die Beine gestellt hat, und ich stiere betrunken das aufregende Mädchen an, mit dem er da ist, während Weihnachtslieder von U2 alles andere übertönen und die Typen in Anzügen von Band of Outsiders, die auf einem niedrigen Sofa sitzen, Lines von einem langen gläsernen Cocktailtisch wegziehen, und als mir jemand eine Nase anbietet, bin ich in Versuchung, lehne aber ab, wohl wissend, wohin das führen würde. Der Produzent, bereits zugedröhnt, muss noch zu einer Party in Bel Air, und ich bin genügend betrunken, um mich trotz meiner vagen Hoffnung, hier noch eine Nummer schieben zu können, weglotsen zu lassen. Der Produzent will jemanden auf der Party in Bel Air treffen, in Bel Air werden Geschäfte gemacht, sein Erscheinen in Bel Air soll angeblich etwas über sein Prestige aussagen, und mein Blick wandert hinüber zu den Jungen im geheizten Pool, die kaum alt genug für den Führerschein sind, den Mädchen, die sich in String-Bikinis und hochhackigen Schuhen am Rand des Jacuzzi rekeln, den Anime-Skulpturen überall – ein ganzes Mosaik aus Jugendlichkeit, ein Ort, an den man nicht mehr gehört.

A