17,99 €

Mehr erfahren.

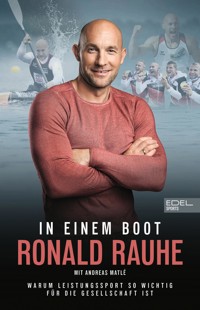

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Ronald Rauhe war jahrelang der beste Kanusportler Deutschlands und ist einer der erfolgreichsten deutschen Sportler der vergangenen Jahrzehnte überhaupt: Er nahm an sechs Olympischen Spielen teil, gewann zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. Darüber hinaus ist der gebürtige Berliner sechzehnfacher Weltmeister. Seine beinahe drei Jahrzehnte währende Karriere war mit extremen Entbehrungen verbunden. Immer wieder musste er seine Komfortzone verlassen und unorthodoxe Wege beschreiten, um sich den Herausforderungen des Leistungssports stellen zu können. Am Ende waren es aber genau diese Faktoren, die ihn immer besser und stärker gemacht haben. Rauhes elementares Anliegen ist die Ermutigung und das Bekenntnis zu Leistung - in einer Gesellschaft, in der das Mittelmaß zum Standard geworden ist. Ein wichtiges Buch zur Diskussion über gemeinschaftliche Werte und soziale Ziele, in der Ronald Rauhe einen klaren Standpunkt bezieht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 325

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Für Fanny, Til und Leo

Für Leo R.

Inhalt

Vorwort

Der letzte Schlag I

Verlieren lernen

Der letzte Schlag II

Feueralarm

Der letzte Schlag III

Flüstern, glucksen, stürmen

Der letzte Schlag IV

Lorbeer und Bambi

Der letzte Schlag V

Drei Finger für Bronze

Der letzte Schlag VI

Familiengold

Der letzte Schlag VII

Danach

Davor

Der letzte Schlag VIII

Vorwort

Muss es nach dem Rücktritt meiner Leistungssportkarriere ein Buch sein? Musste es natürlich nicht, nie wäre mir dieser Gedanke in den Sinn gekommen. Dann jedoch ermunterten mich Menschen aus meinem Umfeld, dass meine sportliche Laufbahn es aus verschiedenen Gründen möglicherweise verdient habe, niedergeschrieben zu werden. Gerade die Agentur, die mich verritt, Katja und René Kindermann von Sender und Empfänger, sprachen mich wiederholt darauf an. Nicht etwa, um all meine Erfolge Seite für Seite detailliert nachzuerzählen. Dafür gibt es schon genug Zeitungsartikel und meinen Wikipedia-Eintrag. Nein, diejenigen, die mich kennen, waren der Meinung, dass es andere Menschen – gleich ob Hobby- oder Leistungssportler oder gar Menschen, die mit Sport nicht allzu viel am Hut haben – interessieren könnte, wie ich meinen Weg gegangen bin. Ja, dachte ich mir: Urkunden, Pokale und Medaillen sind großartig. Sie sind schließlich einer der Gründe, warum sich Athleten für den Leistungssport entscheiden.

Aber sie machen eben nur einen Grund aus. Über die anderen Gründe möchte ich in diesem Buch erzählen, denn sie reichen in viele Bereiche unserer Gesellschaft hinein. Ich möchte meinen Weg zum Erfolg schildern, der nicht einem Geniestreich geschuldet ist, sondern harter Arbeit und der Einstellung, sich nie unterkriegen zu lassen. Ich musste viele kleine Schritte gehen, um den Erfolg zu erreichen. Und ich möchte über das sprechen, was mich der Sport gelehrt und welche Werte er mir vermittelt hat.

Mir lag jedoch nicht daran, eine reine Autobiografie zu verfassen. Aber meine Karriere soll auch deshalb skizziert werden, weil sie das Fundament ist, gespeist mit meinen Erfahrungen, aus denen ich meine Forderungen ableite. Denn ich habe tatsächlich ein Anliegen, das mich seit Langem beschäftigt, das mich zeitweise wütend macht. Denn ich finde, dass der Sport in unserer Gesellschaft zu wenig Beachtung findet. Vom Schul- und Vereinssport bis hin zu den Leistungssportlern. Der Sport wird meiner Meinung nach nicht nur vernachlässigt, sondern mehr und mehr verkannt. Er besitzt eine große integrative Kraft, er kann zudem Werte vermitteln, von denen die Gesellschaft profitiert. Ich möchte aufzeigen, wie fatal es ist, wenn wir Wettkampf und Leistung eine Absage erteilen. Ich möchte aufrütteln, einen Weckruf senden, damit der Sport endlich in unser Grundgesetz aufgenommen wird. Ich tue das an einigen Stellen bewusst zugespitzt und pointiert – um im Idealfall eine Diskussion anzustoßen. Denn auch das ist etwas, was ich immer mehr vermisse: Streitgespräche mit deutlich geäußerten Meinungen. Miteinander reden und nicht übereinander, etwa in den sozialen Medien. Nicht, um recht zu behalten, sondern um gemeinsam in der Abwägung unterschiedlicher Meinungen etwas für die Gesellschaft zu erreichen – ganz im Sinne des Titels meines Buches.

Zu oft sind Diskussionen nicht mehr erwünscht, sie werden abgewürgt, zudem werden Menschen mit anderen Meinungen und Einstellungen diskreditiert. Das ist pures Gift für unsere Demokratie. Sehr treffend finde ich an dieser Stelle die Sätze von Julian Nagelsmann, dem Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er sagte bei einer Pressekonferenz während der Europameisterschaft im Frühsommer dieses Jahres sinngemäß: Nicht immer nur meckern, was alles nicht geht, sondern gemeinsam über Lösungen diskutieren und sich trauen, diese auch umzusetzen. Etwas anstoßen, um einfach einen Versuch zu wagen, wissend, dass man später nachjustieren kann und mindestens ein Stück weit schlauer geworden ist, wenn etwas nicht gleich funktioniert. Soweit die Gedanken von Nagelsmann, der eine tolle Mannschaft geformt hat. Die Fußballnationalmannschaft ist überdies ein Beispiel dafür, welche Begeisterung und Wertschätzung im Sport entfacht werden können.

Ich bin dankbar und demütig, dass und wie ich meinen Weg bislang gehen durfte. Ich habe meiner Familie, diesem Land und seiner Gesellschaft viel zu verdanken. Allein deshalb empfinde ich es als meine Verpflichtung, meine Stimme zu erheben, um auf einige Missstände hinzuweisen. Sollte es mir gelingen, eine Diskussion anzustoßen, ein Umdenken zu erreichen oder sogar daran mitarbeiten zu dürfen, wäre ich darüber so glücklich wie über manche Medaille, die ich im Boot erpaddelt habe.

Dankbar bin ich auch Katja und René Kindermann für ihre Unterstützung gerade in der Zeit nach meinem Rücktritt vom Leistungssport. Dankbar bin ich dem Verlag Edel Sports für das Vertrauen und die sofort geäußerte Bereitschaft, meinem Anliegen eine Plattform zu bieten. Und dankbar bin ich dem Autor Andreas Matlé, der meine Erlebnisse und Gedanken so zu Papier gebracht hat, wie ich es getan hätte, wäre das Schreiben mein Handwerk.

Und dankbar bin ich natürlich meiner Familie, besonders Fanny, Til und Leo, für ihre bedingungslose Liebe und Unterstützung, ohne die gerade mein letzter großer sportlicher Erfolg nicht möglich gewesen wäre.

So lasst uns bei allen Problemen unserer modernen Gesellschaft, bei allen Zerwürfnissen und massiven Herausforderungen nicht verzweifeln, sondern ab und an daran denken, dass das so seine Vorteile haben kann, wenn wir sagen können: Alle in einem Boot.

Der letzte Schlag I

Ich lag auf dem Steg an der Lagoa Rodrigo de Freitas, alle viere weit von mir gestreckt, konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Das war mir aber egal, auch angesichts der vielen Tausend Zuschauer an der Strecke, und wer weiß, wie viele Millionen es an den Fernsehapparaten in aller Welt waren. Ich ließ meinen Emotionen, die sich aus der meiner sportlichen Leidenschaft speisten. freien Lauf.

Die Tränen flossen nicht, weil mich Schmerz übermannt hätte oder das Rennen unsagbar schwer gewesen wäre. Jedes Rennen in einem olympischen Finale ist unsagbar schwer. Nein, es war die unbeschreibliche Enttäuschung, die mich herunterriss. So wollte ich meine Karriere nicht beenden. Nicht mit einem undankbaren 4. Platz im Fotofinish. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, 2016, bei meinen fünften, meinen letzten Olympischen Spielen, meinem letzten Wettkampf, den ich unbedingt mit einer Medaille hatte abschließen wollen. Tom und ich waren schon im Zweier knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt, obwohl wir bei allen Rennen im Vorfeld immer in die Medaillenränge gefahren waren. Wir waren daumenbreit gescheitert. Und nun dasselbe Ende auch im Einer. Der Griff in den Senftopf, medaillenlos im Flieger zurück in die Heimat.

Ich blickte hinüber auf die andere Seite, zur großen Anzeigetafel. Dort stand: „Platz 3 Saul Craviotto ESP, Platz 4 Ronald Rauhe GER“. Der Zieleinlauf war nach 200 Metern so knapp gewesen, dass ich auch mit über zwanzig Jahren Rennerfahrung nicht sagen konnte, ob mein Freund Saul oder ich die Nase vorn gehabt hatte.

Ich suchte den Blick von Arndt Hanisch, dem Bundestrainer. Aber der zuckte nur mit den Schultern.

Abgang in Rio von der olympischen Bühne mit 34 Jahren – so hatte ich das mit mir selbst und mit Fanny ausgemacht. So hatte ich es dem Trainer mitgeteilt. Und schließlich auch der Presse. Die Sache war besiegelt. Aber ohne olympische Medaille?

Ich weiß nicht, ob mich damals schon die Frage umtrieb, die später Existenzängste auslöste: Was kommt danach? Ehrlich gesagt: Ich hatte mich nie ernsthaft mit dem Danach beschäftigt. Warum auch? Es lief doch alles fabelhaft. Nicht nur, dass das, was ich tat, Erfolg nach sich zog, überdies befriedigte es mich zutiefst. Fanny ließ wohl ab und an mal eine Bemerkung fallen, wenn sie Til, unseren Zweijährigen, im Arm hielt. Sie meinte es gar nicht negativ, aber sie hatte ja recht. Ich konnte nun mal nicht ewig Kanu fahren. Reichtümer wie erfolgreiche Fußballspieler hatte noch keiner in diesem Sport erpaddeln können. Ich grübelte aber lieber über neue Trainingsmethoden und Techniken nach als über dieses ominöse Danach. Das irgendwann kommen musste, schon klar, aber das war ja noch lang hin.

„Ronny, Ronny!“, hörte ich den Bundestrainer rufen.

Ich rappelte mich vom Steg hoch und versuchte, Arndt, der immer noch meinen Namen rief, in der Mixed Zone ausfindig zu machen, als ich mich plötzlich als Zehnjährigen vor dem Fernsehapparat im Wohnzimmer in Berlin-Spandau hocken und die Kanurennen bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona verfolgen sah. Seltsam, aber so ist das manchmal eben mit den Erinnerungen: Meine Eltern erzählen mir heute, wir hätten das Rennen alle gemeinsam im Vereinsheim geschaut. Wo auch immer es war, eins aber weiß ich ganz genau: wie ich mit den magentafarbenen Booten der deutschen Mannschaft mitfieberte und völlig aus dem Häuschen war, als der deutsche Vierer schnell wie ein Pfeil über die Regattastrecke in Castelldefels als Erster durchs Ziel schoss. Mit einem Vereinskameraden von mir an Bord, den ich persönlich kannte: Oliver Kegel. Elf Medaillen holten die deutschen Kanuten. Gold und Silber gewann eine gewisse Birgit Schmidt. Dass ich viel später einmal mit Birgit Fischer, wie sie nach ihrer Hochzeit hieß, Teil einer der erfolgreichsten deutschen Sportdynastien sein sollte, konnte ich damals nicht ahnen.

Die Bilder, die ich sah, nahmen mich völlig gefangen. Großaufnahmen der Sportler, Freude auf der einen, Niedergeschlagenheit auf der anderen Seite, Tränen des Glücks. Fahnen, die feierlich hochgezogen wurden, ergreifende Nationalhymnen. Die Welt war zusammengekommen. Es war ein Weltereignis, auf das die ganze Welt blickte. Nach der Übertragung lief ich zu meinem Papa und wollte sofort selbst ins Boot und eine Runde auf dem Wasser drehen. Von diesem Tag an, dem 9. August 1992, als mein Vereinskamerad Oliver Kegel die Goldmedaille im Vierer gewann, hatte ich nur noch einen Wunsch: einmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Dafür, sagte ich mir, würde ich alles tun, alles, was ich geben konnte.

Verlieren lernen

Seine Kameraden schlurften mit hängenden Schultern über die Planke an Land. Nur Opa Herbert nicht. Gerade mal 1,60 Meter groß, war er der Einzige der Besatzung, der aufrecht, beinahe fröhlich den Weg in die Gefangenschaft antrat. Weil er froh war, mit dem Leben davongekommen zu sein? Weil er alles nahm, wie es kam, und immer versuchte, das Beste daraus zu machen? Weil er wusste, hängende Schultern sind keine Lösung?

Dieses Bild war eingebettet in eine Dokumentation, die wir uns gemeinsam im Fernsehen anschauten. Opa war Mitglied der Besatzung des U-Bootes U-234 gewesen, dass am 15. April 1945 von Kiel aus zu einem der mysteriösesten Kommandos im Zweiten Weltkrieg ablegte. An Bord Experten für Raketen-, Schiff- und Flugzeugbau, zwei japanische Offiziere – und 560 Kilogramm Uranoxid, aus denen sich kernwaffenfähiges Uran hätte gewinnen lassen können. Ziel der Mission: Japan.

Am 8. Mai kapitulierte Deutschland, das Unterseeboot durchpflügte jedoch weiter den Atlantik, bis sich der Kapitän am 14. Mai 1945 vor der amerikanischen Ostküste dem Geleitzerstörer USS Sutton ergab. Welche Fracht sie an Bord hatten, dämmerte Opa erst, als amerikanische Soldaten mit Geigerzählern durch das Boot liefen.

Opa verbrachte mehrere Jahre in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Als Knirps habe ich ihm nicht die Fragen gestellt, die ich ihm heute gerne stellen würde. Die geschichtliche Leinwand, auf der sich das abspielte, konnte ich natürlich noch nicht erfassen. Aber er erzählte von sich aus einiges über diese Zeit. Anfangs herrschte im Lager ein harscher Ton, aber das änderte sich rasch, als aus ehemaligen Feinden Verbündete wurden. Kein böses Wort, keine nachtragenden, abwertenden Sätze kamen je über seine Lippen, im Gegenteil. Er hatte Freundschaft mit etlichen Amerikanern geschlossen, die er auch nach seiner Rückkehr nach Berlin jahrelang pflegte. Es machte ihm Spaß, mir, der ich gerade die ersten englischen Vokabeln lernte, seine Sprachkenntnisse zu vermitteln: „How do you do“, „a piece of cake“, „a hard nut to crack“ – und das mit einer völlig anderen Klangfarbe als die Aussprache, die wir in der Schule lernten.

Vor dem Krieg hatte er bei BMW in Spandau Mechaniker gelernt und Flugzeugmotoren montiert. Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft haderte Opa nicht, sondern legte gleich los. Er reparierte nun Motoren in britischen Betrieben, die sich in Berlin niedergelassen hatten. Von dort ging es weiter zu einem Autohaus, wo er sich vom Kundendienstberater zum Leiter des größten VW-Porsche-Hauses der Stadt hocharbeitete. Er ließ den VW-Käfer meines Papas in Porsche-Rot lackieren, und Papa tunte den Motor – heimlich (Opa durfte das auf keinen Fall wissen). Ich kann mir gut vorstellen, wie diebisch er sich freute, wenn er nach der Rotphase an der Ampel so manchen PS-starken Wagen neben sich stehen lassen konnte.

Neben meinen Eltern war Opa Herbert der Mensch, der mich am meisten geprägt hat. Er war lebensbejahend, offen gegenüber anderen Menschen, suchte das Gespräch, zeigte Interesse an anderen und hatte ein einnehmendes Wesen. Er klopfte keine Sprüche, sondern packte an und machte. Er war jemand, auf den man sich jederzeit verlassen konnte.

Nach dem Unterricht in der Grundschule in Spandau-Haselhorst wackelte ich oft zu ihm. Das war eine Freude für mich, das war eine Erfüllung für ihn. In seinem Garten in Kladow, im Süden von Spandau, stand eine Tischtennisplatte, und da nahm er keine Rücksicht, also in dem Sinne, nun müsse er den Kleinen mal gewinnen lassen. Solange er fest auf beiden Beinen stand, hatte ich keine Chance gegen ihn. Immerhin nahm er noch an Seniorenweltmeisterschaften teil, die ihn bis nach Australien führten. Da verbat es seine Reputation, sich vom Enkel abschmettern zu lassen. Bis ins hohe Alter strampelte er in St. Peter-Ording auf dem Fahrrad. Von dort stammte seine zweite Frau, die er heiratete, nachdem meine Oma Mausi gestorben war. Ich verbrachte die Ferien oft bei ihnen in Nordfriesland, wo wir kilometerlange Touren auf dem Rad unternahmen – Opa immer vorneweg, gleich welche Brise uns von vorne ins Gesicht blies.

Wenn er mich nicht um die Tischtennisplatte scheuchte oder mit dem Rad das Tempo vorgab, saß ich in seinem Wohnzimmer auf der gemütlichen Couch, schlug die Beine unter, und er zog ein Gesellschaftsspiel oder das Schachbrett aus der großen Schrankwand hervor. Dann spielten wir stundenlang Schach. Ob ich ihn einmal besiegt habe? Weiß ich nicht mehr, und wenn ja, vielleicht nur, weil er nachgab, damit ich nicht die Lust verliere.

Denn das Wichtigste war, aber das verstand ich erst viel später: dass ich verlieren lernte. Das war es, was mir Opa Herbert zuallererst beibringen wollte. Wenn ich bei Malefiz festsaß oder er mal wieder meinen König matt gesetzt hatte: Ein guter Gewinner ist der, der weiß, wie man verliert. Nur wer mit erhobenem Kopf, ohne zu jammern, durch eine Niederlage geht, die Schuld nicht bei anderen oder den Umständen sucht, sondern sich selbst hinterfragt, der ist ein Gewinner. Dazu muss er nie ganz oben auf dem Treppchen gestanden haben.

Aber das will nun mal gelernt sein. Da helfen keine noch so gut gemeinten Lehrsätze aus der Pädagogik, und schon gar nicht hilft es, wenn man über Kinder und Jugendliche einen undurchdringlichen Schutzschirm spannt, um sie vor jedem nur denkbaren Ungemach zu bewahren. Man muss nun mal an die heiße Herdplatte greifen, um zu wissen, dass das nicht die beste Idee ist. Man braucht nun mal nach ungestümem Lauf aufgerissene Knie, um beim nächsten Mal Vorsicht walten zu lassen. Man muss verlieren, um zu lernen, dass nicht an jedem Tag die Sonne scheint. Wenn ich mir aber anschaue, wie viele Jugendliche und junge Erwachsene heute wie Schneeflöckchen durchs Leben gleiten und beim leichtesten Gegenwind nicht mehr weiterwissen, wobei die Welt für sie untergeht, dann meine ich zu sehen, was Überbehütung auslösen kann. Kinder sind stark genug, um Niederlagen hinzunehmen und daraus zu lernen. Wir sollten sie nicht schwächer machen, als sie sind. Ich bin dafür, Kindern viel mehr zu vertrauen und zuzutrauen. So wie ich das von meinen Eltern vermittelt bekommen habe: Sie gaben mir die Gelegenheit, mich etwas trauen zu dürfen. Kinder brauchen Menschen an ihrer Seite, die sie fördern und die da sind, wenn sie mal ausrutschen. Wenn wir ihnen helfen, wieder aufzustehen, werden sie dankbar sein, und wenn wir ihnen dann zeigen, wie sie es besser machen können, werden sie zuhören.

Meinen Opa Herbert und meine Eltern wusste ich immer an meiner Seite. Sie betteten mich nie auf Wolke sieben, aber sie gaben mir auch nie ein schlechtes Gefühl, wenn etwas nicht auf Anhieb klappte. Ich bin mir sicher: Meine sportliche Laufbahn, ich gehe noch weiter, mein bisheriges Leben wäre nicht so verlaufen, hätte mir Opa Herbert nicht diese Lektion im Verlieren beigebracht. Meine Karriere verlief durchweg sensationell, aber es gab auch Rückschläge – über die noch zu berichten sein wird. Doch ich hatte ja Opa Herberts Lehre verinnerlicht: Ein guter Gewinner ist der, der weiß, wie man verliert. Und wo könnte man das besser lernen als im Sport?

Neben dieser Leitplanke für mein Leben habe ich meinem Großvater noch etwas anderes zu verdanken: die Liebe zur Jazzmusik. Die hatte er aus den USA über den Atlantik mitgebracht. Wenn er die 32 Figuren des Schachspiels aufgebaut hatte, zog er aus besagter Schrankwand eine seiner vielen Platten hervor: Glenn Miller, Benny Goodman, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Artie Shaw oder Tommy Dorsey. Dann drehte er die Lautstärke auf, wippte zur Musik, schnipste mit den Fingern und war der vergnügteste Mensch der Welt. Vielleicht auch, weil er sah, wie ich wieder einmal auf seine sizilianische Eröffnung reinfiel. Seine Leidenschaft für den Groove, den Swing und den Bebop deckte sich gut mit seiner Lebensphilosophie: dem Drang nach Freiheit und Kreativität, dem Wunsch, neue Dinge auszuprobieren, für die es keine Blaupause gab. Im Jazz geht es um Individualität ebenso wie um das Zusammenspiel in der Gruppe und das Akzeptieren von Fehlern. Es geht um Körperlichkeit, die Leidenschaft für eine Sache, unterschiedliche Spielarten. Mein Großvater war auch ein leidenschaftlicher Tänzer.

All das habe auch ich verinnerlicht. Jazz ist bis heute meine Musik. Musik kann gut motivieren, gerade beim oft eintönigen Training. Während sich die anderen mit Housemusic von Deepest Blue oder Paul van Dyk oder mit Hardrock von AC/DC oder In Extremo pushen, höre ich Chattanooga Choo Choo und In the Mood, auch wenn das einige belächeln mögen. Aber ich kam und komme mit dieser Musik „in the mood“. Das warme Gefühl, das sie mir gibt, die Erinnerungen, die damit verbunden sind, sind bis heute geblieben.

Opa Herbert verfolgte meine Laufbahn voller Stolz. Das wird jeder verstehen. Aber das Beste war: Er wäre so oder so stolz auf mich gewesen, ganz unabhängig von den Ergebnissen, die ich erzielte. Oft begleitete er mich zu den Wettkämpfen, zu sämtlichen Weltmeisterschaften sowieso, nach Mailand, nach Kroatien, nach Ungarn, und auch für die Olympischen Spiele 2004 nach Athen packte er seinen Koffer. Da war er schon weit über achtzig Jahre alt.

Ein Glücksfall, den ich jedem nur wünschen kann: eine derart befruchtende, erfüllende Beziehung zu seinem Großvater zu haben. Opa kannten in der Kanuszene wahrlich viele Menschen, seien es Athleten, Funktionäre oder mitreisende Fans – auch aus anderen Ländern, mit denen er sich fließend auf Englisch unterhielt. Er war das, was man heute einen Kommunikator nennt. Und ein Menschenfreund war er sowieso. Wenn er mal nicht mit auf Reisen kommen konnte, wurde ich gefragt: „Ronny, wo ist dein Opa? Was ist los? Ich hoffe, es geht ihm gut!“

Aber auch bei den anderen Großeltern, mütterlicherseits, war ich oft und gerne. Opa Heinz war in seinem Segelverein Gothia in Charlottenburg Hafenmeister. Schon verblüffend, wie viele unserer Familie eine Beziehung zum Wasser haben. Große Ohren bekam ich, wenn Opa Heinz von früher erzählte, was nicht häufig vorkam, denn offenbar fiel es ihm nicht leicht, aus dieser Zeit zu berichten. Es waren Geschichten aus einer anderen Welt. Aus einem weit entfernten Jahrhundert.

Geboren 1930 in Berlin, wurde er wie viele Kinder aus der zerbombten Stadt im Alter von vierzehn Jahren zur sogenannten Kinderlandverschickung aus der Schusslinie nach Polen gebracht. Das hieß aber auch: Trennung von den Eltern. In Polen trieb Opa Heinz die Angst und die Sorge derart um, dass er sich noch vor Kriegsende zu Fuß zurück nach Berlin aufmachte. Unterwegs musste er sich immer wieder verstecken. Nach wochenlangem Fußmarsch kam er schließlich im zerstörten Spandau an. Es vergingen Tage, bis er endlich seine Mutter wiederfand.

An den Marsch von Opa Heinz musste ich denken, als ich viele Jahre später einige Tage allein im Wald verbrachte. Nach einer Niederlage musste ich einfach mal raus aus der Komfortzone, um zur Besinnung zu kommen, neue Gedanken und Kraft zu tanken. Ich setzte mich aus, um mich zurückzukämpfen.

Geboren wurde ich am 3. Oktober 1981 in Berlin-Spandau als Sohn des Lehrers Lutz Rauhe und der Fachangestellten Sabine Rauhe. Acht Jahre später kam meine Schwester Christin hinzu. Ich war also lange Einzelkind, was unter anderem ein Grund dafür war, dass ich so viel Zeit mit den Großeltern verbrachte.

Meine Eltern waren sehr bodenständig. Ich kam nicht mit einem goldenen Löffel zur Welt, aber es fehlte mir auch nie an etwas. Ich wurde nicht übertrieben auf Händen getragen, fühlte aber immer das Vertrauen und die Zuneigung meiner Familie. Von klein auf bekam ich das Engagement meines Vaters als Trainer im Kanuverein mit. Er hatte immer das Wohl anderer im Sinn, gerade von Kindern und Jugendlichen, und ich war meist an seiner Seite. Selbst wenn es schon die digitalen Verführungen zur Zeitverschwendung gegeben hätte – ich war viel zu oft draußen, um mich vor dem Handy oder Computer langweilen zu können. Das wiederholt sich heute bei meinen beiden Jungs, Til, geboren 2014, und Leo, geboren 2016: Ich nehme sie mit auf Radtouren, lasse sie ins Boot klettern, wir surfen, ich werfe ihnen Bälle vor die Füße, nehme sie mit auf Streifzüge durch den Wald und baue mit ihnen zusammen Hütten, und dass sie gerne mit mir Ski fahren, versteht sich fast von selbst. Nicht nur, dass ich ihnen zeige, mit welchen schönen Dingen man ausgelassen seine Zeit verbringen kann – am wichtigsten ist, dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Indem ich meine Kinder entdecke, entdecke ich mich selbst, wir erleben uns als Familie. Die gemeinsam verbrachten Momente schaffen eine tiefe emotionale Verbundenheit.

Papa unterrichtete Sport im Schulbezirk, verbrachte als ehemaliger Deutscher Meister viel Zeit im Ruder- und Kanuverein Berlin. Auch meine Mutter wusste, wie man sich schnell im Boot vorwärtsbewegt, allerdings hatte sie das nie unter dem Aspekt des Leistungssports getan.

Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum, dass ich im Kanu saß, noch bevor ich schwimmen konnte. Mein Vater hatte mir den „kleinen blauen Wal“ geschenkt, in dem saßen später auch meine Söhne. Es gibt Fotos mit mir im „blauen Wal“, Schwimmflügel an den Oberarmen. Auf einem kleinen Stichkanal, der auf die Havel führt, von dem ich nicht ausbüxen konnte, paddelte ich damit hoch und runter und immer wieder von vorn.

Es war nie so, dass mein Vater mich gedrängt oder gar gezwungen hätte, Kanute zu werden. Ich durfte mich in verschiedenen Sportarten ausprobieren. Ich kickte gern auf dem Bolzplatz, spielte auch mal in einem Verein, und Skifahren war ein Sport, auf den ich wortwörtlich abfuhr. Noch heute brechen Berliner Schulen regelmäßig zu Skifreizeiten auf. Damals organisierte mein Vater diese Fahrten. Und so kam es, dass ich Berliner Jugendmeister in der Skiabfahrt in St. Johann in Tirol wurde. Das entnehme ich zumindest dem Internet. Ich selbst habe keine Erinnerung mehr an diesen frühen Lorbeer. Vielleicht war es auch nur ein interner Wettstreit, und man drückte mir am Ende eine Urkunde in die Hand, weil ich eben an diesem Tag der Schnellste gewesen war. Immerhin schon mal eine Meisterschaft in der langen Liste, die folgen sollte …

Dass ich mich für viele unterschiedliche Sportarten interessierte und mich darin versuchte, erwies sich später als Glücksfall. Basketball spielte ich mit meinen Kumpels in jeder freien Minute auf einem Outdoorplatz, wir nahmen auch an verschiedenen Streetballturnieren teil. In der Leichtathletikmannschaft der Schule brachte ich es in das Finale von „Jugend trainiert für Olympia“ – im Sprint (eine Distanz, die sich später auch im Kanu als meine Spezialität herausstellen sollte). Und auch Eishockey gehörte zum Kanon meiner Sportarten. In meiner Jugend waren die Seen, die in Reichweite des Elternhauses lagen, oft noch zugefroren. Dann sind meine Freunde und ich mit unseren selbstgebastelten Toren sofort raus aufs Eis und jagte dem Puck nach.

Das ist so wie bei Sprachen. Wer in der Kindheit andere Sprachen mitbekommt, dem fällt das Lernen später leichter. Das Gefühl für fremde Wörter, Grammatik und den Tonfall ist in einem drin. Meine Beobachtung ist: Athleten, die in ihrer Sportart gut sind, haben meist eine breite sportliche Grundausbildung und können sich deswegen in Bewegungsabläufe gut hineinversetzen. Ein Hoch auf eine Allroundausbildung. Kanu war und ist meine Leidenschaft, das ist doch klar. Aber ich schätze es, dass links und rechts und oben und unten davon auch noch andere interessante, wertvolle und anspruchsvolle Dinge sind.

Als ich neun Jahre war, ging Papa das Training von mir und meinen Kumpels systematischer an. Ohne Triezen. Mit neun fuhr ich bereits die erste Regatta. Das war eigentlich erst ab zehn Jahren möglich. Aber Papa, nie um eine Idee verlegen, ließ mich auf dem Papier einfach ein Jahr altern. Wir machten das aus purer Freude.

Der Verein war eine Keimzelle des Miteinanders, des Zusammengehörigkeitsgefühls. Das ging weit über den Sport hinaus. Das war Sozialarbeit. Die Trainer und Trainerinnen kümmerten sich um alle, gleich welche sportlichen Perspektiven sie im Verein haben mochten. Das war sinnstiftend. Umso mehr bedaure ich, in welchem Maße der Breitensport an Bedeutung verliert und damit die Wertschätzung für die Trainer, die, wie mein Vater, nicht zu zählende Stunden dem Verein und damit der Gemeinschaft schenkten. Ohne dass sie das je an die große Glocke hängten.

Im Verein lernten wir das Miteinander, wir erlebten, was Fairness bedeutet, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Deshalb werde ich ewig ein Hohelied auf das deutsche Vereinswesen singen und alles tun, damit es seinen ehemaligen Stellenwert wiedererlangt.

Nie wäre ich bei dieser Freude, die ich im Verein empfand, auf dumme Gedanken gekommen, wie man so sagt. Zugegeben: Als wir zu den ersten Wettkämpfen an Wochenenden nach Brandenburg aufbrachen, später nach Bayern, wo wir auf Matten in Turnhallen schliefen, sind meine Clique und ich nachts rausgeschlichen, obwohl das verboten war. Es war ein kleines Abenteuer, über den Zaun des nahe gelegenen Schwimmbades zu klettern und uns im Becken auszutoben. Das hatte nichts mit Alkohol, nichts mit Rauchen, (noch) nichts mit Mädchen zu tun. Das mögen manche für bieder halten. Aber es waren unsere kleinen Fluchten, die wir fröhlich auskosteten, die ich außerhalb eines Sportvereins wahrscheinlich nie erlebt hätte.

Am nächsten Morgen gab es einen Anschiss des Trainers, dem unsere nächtlichen Eskapaden nicht entgangen waren. Wobei ich den Eindruck hatte, dass er nur pflichtschuldigst die Stimme erhob. Weil er sich wohl an seine eigene Jugend erinnerte und weil er wusste, dass er sich auf uns verlassen konnte. Dass wir durch das Vereinsleben bereits einen inneren Kompass besaßen, der uns sagte, was ging und was wir besser unterließen. Das war nicht anders als bei meinen Eltern. Nicht nur, dass sie mich im Sport bedingungslos unterstützten – lediglich darauf pochten, die Schule sei genauso wichtig, damit ich mir nicht selbst Flöhe in den Kopf setzte; bei alldem, wie ich meine Freizeit verbrachte, ließen sie mir die lange Leine. Da war ein unbedingtes Grundvertrauen. Sie wussten um die Werte, die mir der Sport vermittelte, was mich früh zu einem selbstbestimmten Verhalten hin erzog und, ja, mir ist es nicht unangenehm, das zu sagen, auch zu einer gewissen Vernunft.

Mal fuhren wir los, um uns Storchennester aus der Nähe anzuschauen, mal in ein Lokmuseum, oft unterwegs im Wohnmobil einer Familie, die wie andere Eltern die Vereinsarbeit unterstützten und viel Freizeit dafür aufbrachten. Wenn wir für diese Ausflüge Berlin verließen oder ich mit meinen Eltern im Campingwagen in den Urlaub an den Gardasee oder in die Toskana aufbrach, wurde mir bewusst, dass meine Heimatstadt ein Inseldasein fristete. In Berlin selbst fiel mir das nie auf. Wenn man sich drinnen bewegt, hat man immer einen anderen Blick als die, die von draußen draufschauen. Spandau war nun auch nicht der Teil von Berlin, wo man jeden Tag die Mauer vor Augen hatte.

Also, außergewöhnlich waren nur die Grenzübertritte, dieses ewige Warten, ob nun Schikane oder nicht. Während der langen Fahrt wollte ich schlafen, aber das ging nur schwer wegen der Rillen in der Ostautobahn, dieses ständige „bob-bob-bob-bop“. Als wir Ostberlin besuchten, da war ich schockiert über das Rundumgrau, über den Smog. Das mag kurios ausgesehen haben: ich in meinem zumindest damals modischen, bunten Trainingsanzug aus Ballonseide in Blau mit rosa Streifen, auf den ich stolz war wie Bolle. Ein leuchtender Bonbon, der sich mitten durch das Grau bewegte.

Was sich mir eingebrannt hat, ist der Tag der Maueröffnung, der 9. November 1989. Im Fernsehen bekam ich mit, dass in unmittelbarer Nähe etwas Besonderes vor sich ging. Die Tragweite konnte ich noch nicht beurteilen. Das änderte sich schlagartig vier Tage danach, an einem Montag, als die Klassenlehrerin einen Wandertag ansetzte und wir in Spandau zur Mauer fuhren, wo uns die Grenzanlage der DDR bislang von den Nachbarn in Falkensee, Havelland und Potsdam getrennt hatte. Die Lehrerin teilte Rosen aus, die wir den Menschen geben sollten, die aus dem Osten herüberkamen. Neugierig, erwartungsfroh, teils noch scheu. Und nun bekamen sie von uns Schulkindern eine Rose in die Hand gedrückt. Ich war erschüttert: Eine Frau nahm zögernd meine Rose entgegen und begann zu weinen. So wie die anderen, die wir auf diese Weise begrüßten.

Den Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dieser Ausdruck von Freude und Demut. Das Gefühl, dass sich in mir einnistete, dass man mit kleinen Gesten anderen Menschen etwas geben kann. Dass man dafür etwas zurückbekommt. Dass kaum etwas wichtiger ist, als das Zusammenkommen von Menschen, das Aufeinander-Zugehen, das Gespräch. Miteinander statt übereinander reden. Ob damals an der bröckelnden Mauer, im Verein, bei den großen Meisterschaften dieser Welt, ob im Leben überhaupt.

Der letzte Schlag II

Worauf hatte ich mich da eingelassen? Ich hatte doch eindeutig erklärt, dass nach Rio Schluss ist. Punktum. Gerade nach dem Drama am letzten Tag. Und dann – Fanny und ich warteten auf die Geburt unseres zweiten Sohnes – rief Bundestrainer Arndt Hanisch an.

„Du, Ronny, der Weltverband hat für die nächsten Spiele die Distanz für den Vierer von 1000 auf 500 Meter heruntergesetzt. Wollte ich dir nur mal sagen.“

Er sagte das natürlich mit Kalkül. 1000 Meter waren nie mein Ding gewesen, 500 Meter das Äußerste, 200 Meter als Sprinter das Ideal. 200 Meter vor dir und alles, alles reingelegt, was du zu bieten hast. Keine Zeit für Spielchen und groß angelegte Strategien. Knapp eine Minute war die perfekte Belastungszeit für mich. Was mich von anderen Sprintern abhob: Ich brachte darüber hinaus einiges an Erfahrung aus den erfolgreichen Jahren im Zweier über den halben Kilometer mit. Die Kombination aus einem schnellen Boot, einer erheblichen Portion Routine über die 500 Meter und der Belastungszeit von etwas mehr als einer Minute – das war eine nahezu perfekte Kombination und deshalb verlockend.

Es gilt: Jeder ausgewogene Vierer braucht über die 500 Meter einen Sprinter im Boot, um es erst mal zu beschleunigen (so wie ein Zweier- oder Viererbob beim Anschieben einen schnellen Läufer benötigt). Der Vierer ist die Königsklasse, das Paradeboot der Deutschen. So wie der Achter im Rudern. Ich war noch nie bei einer internationalen Meisterschaft bei den Senioren Vierer gefahren, bei den Junioren schon, da wurde ich sogar zweimal Weltmeister. Aber noch nie bei den großen Jungs. Und nun sollte für die nächsten Spiele ein neues Boot aufgebaut werden.

Ich konnte mir vorstellen, wer dabei sein könnte: Max Lemke, Max Rendschmidt, Tom Liebscher. Super Typen, ich wusste um ihr außergewöhnliches Potenzial.. Mit Tom war ich im Zweier viele internationale Wettkämpfe gefahren. Es hatte ein wenig gedauert, bis wir uns aneinander gewöhnt hatten, bis er mit meiner Art von Kritik umgehen konnte. Tom hatte mir erzählt, ich sei sein Vorbild gewesen, in seinem Zimmer habe ein Poster von mir gehangen. Als er mir das schilderte, war ich zunächst peinlich berührt, dann aber auch ein wenig stolz, dass mich ein junger Sportler so gut fand, dass er mir nacheiferte und in die Weltspitze paddelte. Ich hatte in Interviews oft gefordert, dass Deutschland Vorbilder brauche. Nicht um einer Verherrlichung Vorschub zu leisten, sondern um andere zu motivieren und zu inspirieren. Gut, nun war ich das eben gewesen, zumindest für Tom. Ein Gedanke, der mich stolz machte. Ich war mir aber auch der Verantwortung bewusst, dass ein junger Athlet versuchte, es mir gleichzutun. Um so emotionaler, ja eigentlich unglaublich war, dass wir später in einem Boot fuhren und bei den Olympischen Spielen in Rio fast eine Medaille geholt hätten. Das hätte diese Geschichte, diese Beziehung, rund gemacht.

Noch mal in einem Boot mit Tom? Einmal im Leben Gold mit Tom … Quatsch. Du bist zurückgetreten. Nein, nein, sagte meine innere Stimme, du hast nur bekannt gegeben, Rio seien deine letzten Olympischen Spiele gewesen, das hast du gesagt und mehr nicht. Ich sagte in den Telefonhörer: „So, so. Spannend! Und wann geht’s los?“

Die Frage war natürlich nur spaßig gemeint, denn ich wusste genau, wie das laufen würde, ich hatte es schließlich jahrelang durchexerziert. Der Vierer würde über die nationale Qualifikation aus einem Pool von sechs, sieben Athleten zusammengesetzt, vor dem ersten Weltcup der Saison die erste Besatzung getestet, möglicherweise noch einmal umbesetzt. Aber: Mein Bauchgefühl flüsterte mir die Namen Max und Max und Tom zu.. Es fehlte nur noch der vierte Mann.

Mit Fanny hatte ich meine Idee schon besprochen, also den Gedanken, vielleicht noch mal an einer letzten Weltmeisterschaft teilzunehmen. Im Einer. Im Beisein meiner Familie. Auch um mir den Druck dieser allerletzten Klappe von Rio zu nehmen.

Fanny fand die Aussicht nicht gerade prickelnd, auf mich ein weiteres Jahr verzichten zu müssen. Aber da in ihr das gleiche Sportlerherz schlägt, unterstützte sie mich bei allen Entscheidungen, die wir gemeinsam trafen.

Kaum einer kennt mich so gut wie Fanny. Als olympische Goldmedaillengewinnerin, wie es der Zufall so will, ebenso im Kanurennsport, bei der aber die Leidenschaft früher erlosch als bei mir, durch welche Einflüsse auch immer. Fanny wusste also, was der Wettkampf, was gerade Olympische Spiele für mich bedeuteten.

Statt der Einer-Abschiedstournee überredete mich Arndt, bei der Suche nach dem schnellsten deutschen Vierer mitzumachen. Ich nehme an, dass Arndt wusste, wie das ausgehen würde. Zumal es mich ungeheuer reizte, bei diesem Neubeginn dabei zu sein.

Als ich mit Fanny über diesen Versuch und die damit erhoffte Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2017 sprach, meiner dann wirklich letzten, wusste sie, dass das einer Selbsttäuschung gleichkam. Weltmeisterschaften, Medaillen bei einer Weltmeisterschaft – riesig. Aber am Ende steuert alles auf die Olympischen Spiele zu. Nichts anderes zählt. Weil sie eben nur alle vier Jahre ausgerichtet werden, weil sich dort Sportler aus so vielen Disziplinen miteinander messen. Da schwingt immer noch der Mythos mit – trotz all der Kommerzialisierung, die mir genauso stinkt wie vielen anderen. Meine Begeisterung für diese Idee – selbst wenn mir das manche als realitätsfern vorhalten mögen – hat auch etwas Völkerverständigendes, gerade in Zeiten der Globalisierung. Die Möglichkeit, andere Kulturen kennenlernen zu dürfen. Das einzige und größte Event, bei dem Menschen aus so vielen Ländern zusammenfinden und sich austauschen. Kaum ein Medienereignis auf dem Globus wird von derart vielen Zuschauern verfolgt. Noch gibt es so etwas wie einen olympischen Geist, noch ist er nicht tot, im Gegenteil, er ist wichtiger denn je. Es geht um die Verbindung von Völkern, gerade jetzt, um eine friedliche Gemeinschaft, um faire Wettkämpfe. Und wenn die Realität diesen Werten manchmal nicht standhalten kann, finde ich es umso wichtiger, dass man unverdrossen danach strebt. Als Ideal.

Das wurde mir so richtig bewusst bei den European Championships 2022 in München. Europameisterschaften zeitgleich in verschiedenen Sportarten an einem Ort ausgerichtet. Eine unglaubliche Atmosphäre. Die Zuschauer fieberten mit, selbst bei den Disziplinen, die gemeinhin ein Dasein als Randsportarten fristen, wie wir Kanuten. Die Fans feuerten alle an, egal ob es sich um deutsche Athleten handelte oder solche aus Finnland und Spanien, unabhängig davon, ob einer vorne lag oder sich am Ende wacker hielt. Diese Athleten erhielten genauso viel Applaus wie die Sieger. Der Funke sprang von oben nach unten und wieder zurück, das war richtig geil. Siehe da: Es gibt genug Menschen, die nicht nur wie hypnotisiert auf Champions-League-Spiele im Fußball starren. Das war ein wenig wie Olympische Spiele in klein. Die Zuschauer spürten die Leidenschaft der Sportler, weil Emotionen, weil Tränen der Freude und Enttäuschung echt wirkten.

Da war mir klar: Deutschland braucht wieder Olympische Spiele! Dafür müssen wir Mut entwickeln und zusammennehmen und die Einsprüche der Bedenkenträger gegen Großveranstaltungen möglichst beiseiteschieben. Ich bin davon überzeugt, dass die Spiele einen Ruck bewirken würden, der das ganze Land erfassen kann. Wettkämpfe im Zeichen der Ringe haben die Kraft, viele Bürger, die eine Kluft trennt, wieder zu vereinen. Ein neues Sommermärchen könnte entstehen, aber noch bunter, noch internationaler, noch aufregender als es die Fußball-WM 2006 in Deutschland war. Es wäre ein Zeichen des Aufbruchs und dafür, dass Deutschland in der Lage ist, Großereignisse mustergültig zu organisieren, locker und unverkrampft. Und das bei einer Bevölkerung, die vielfältiger ist denn je. Es wäre eine Möglichkeit, den Ruf Deutschlands als Machernation wiederherzustellen, der durch verpatzte Großprojekte wie die Elbphilharmonie, den Flughafen BER und Stuttgart 21 Schaden davongetragen hat. Endlich wieder ein Event, das einen gemeinsamen Spirit entfachen könnte. Endlich ein Ziel, dem die Kraft innewohnt, Deutschland nach einer langen Talsohle wieder zu einer führenden Spitzennation im Sport werden zu lassen, denn der olympische Geist fasziniert die Sportler der gastgebenden Nation. Mir geht es dabei weniger um möglichst viele Goldmedaillen als vielmehr darum, Vorbilder zu finden, die junge Menschen dazu animieren, den Hintern hochzukriegen, um sich selbst ein Ziel zu setzen, dem sie sich mit voller Kraft verschreiben. So wie ich als Zehnjähriger damals gebannt vor dem Bildschirm hockte, als mein Vereinskamerad Oliver Kegel mit seinen drei Kameraden Gold im Vierer einfuhr.

Olympische Spiele in Deutschland. Was hindert uns, davon zu träumen? Was hindert uns, das gemeinsam anzupacken? Nicht nur, um den Leistungssport zu pushen, sondern eine nachhaltige, gesellschaftliche Wirkung auf vielen Ebenen zu schaffen. Vom Breitensport über Schulen, Ehrenamtliche, freiwillige Helfer bis zu den Medien.

Wie dem auch sei: Plötzlich saß ich im Vierer. Rücktritt vom Rücktritt. Nur für die eine Weltmeisterschaft noch, dann würde wirklich Schluss sein. Abschiedstournee, nicht mehr, wirklich.

Ich stieg also bei einem Lehrgang in München zum ersten Mal zu den beiden Maxen und Tom. Alle in einem Boot. Und das klappte auf Anhieb wie geschmiert, als hätten wir unser halbes Sportlerleben gemeinsam in diesem Kanu verbracht.

Ein Jahr später holten wir bei der Weltmeisterschaft im tschechischen Račice Gold vor Spanien und den Gastgebern. 1:17,7 Minuten. Weltrekord.

„Damit wächst die Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020, wenn diese Disziplin erstmals im Wettbewerbsprogramm enthalten sein wird“, hieß es auf Spiegel-online.

Aber ohne mich. Das hatte ich vorher angekündigt. Abschiedstournee. Aber wäre es nicht geradezu fahrlässig, jetzt, wo es so blendend lief, sofort wieder auszusteigen? Wäre das fair gegenüber den Kameraden, sie gerade jetzt mit diesen Erfolgsaussichten im Boot sitzen zu lassen?

Eine Entscheidung musste fallen. Das wichtigste Gespräch war das mit Fanny. Es blieb nicht bei einem Gespräch, es folgten viele, intensive, ehrliche Gespräche. Sie spürte und fühlte, dass zwei Herzen in meiner Brust schlugen. Dass ich gerne viel mehr Zeit mit ihr und den Jungs verbracht hätte, dass ich mich regelrecht nach dieser gemeinsamen Zeit sehnte. Jedoch schlug einen Millimeter daneben das andere Herz, das Herz des überzeugten Leistungssportlers.

Nach all diesen Gesprächen sagte Fanny: „Mach es.“ Das kam von Herzen, und ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen konnte.

Meine Sucht nach Wettbewerb und Erfolg war noch nicht gestillt, das spürte ich sehr stark. Eine Sucht, die ich seit langer Zeit kannte.

Feueralarm

Man gewöh