9,99 €

Mehr erfahren.

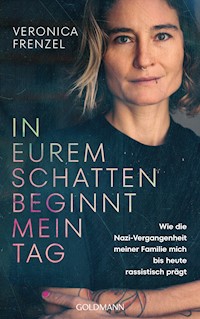

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Schon als Kind ahnte Veronica Frenzel, dass in ihrer Familiengeschichte etwas Bedrohliches liegt. Sie schnappte es nebenbei auf, reimte es sich aus Gesprächsfetzen zusammen. Doch nie hat jemand offen über das gesprochen, was ihre Großeltern in der NS-Zeit getan hatten. Als sie sich ausgerechnet in einem Antirassismus-Workshop bei rassistischen Gedanken ertappt, fällt sie aus allen Wolken. Wie kann das sein? Stets hatte sie sich als eine Verbündete von Schwarzen Menschen und People of Color gesehen, sich immer bemüht, allen gegenüber offen zu sein. Woher kommen diese Gedanken und wie wird sie diese los? Veronica Frenzel recherchiert, spricht mit ihren Verwandten, Psycholog*innen und NS-Opfern, seziert ihre Familienbiografie, ihre Gedanken und Gefühle, ihre weiße deutsche Identität. Schonungslos legt die Journalistin offen, wie sie das NS-Gedankengut ihrer Großeltern und die deutsche Geschichte überhaupt geprägt haben, wie Rassismus und andere Formen der Diskriminierung bis heute in ihr und in unserer Gesellschaft wirken, warum sie Freund*innen, Familie, Umwelt und sich selbst ständig abwertet – und wie sie allmählich einen kritischen Umgang mit alldem findet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

DIEAUTORIN

Veronica Frenzel ist freie Radio- und Print-Journalistin und arbeitet für Deutschlandradio, die ARD-Sender, das SZ Magazin und andere. Ihre Texte wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Axel-Springer-Preis, und waren für den Theodor-Wolff-Preis und den Reporterpreis nominiert. Für ihre Recherchen lebte sie unter anderem mehrere Monate in Kenia, Mosambik und Uganda. Zuletzt war Frenzel Stipendiatin des SZ Magazins und des Grenzgänger-Programms der Robert-Bosch-Stiftung. Sie lebt in Berlin.

VERONICA FRENZEL

IN EUREM SCHATTEN BEGINNT MEIN TAG

Wie die Nazi-Vergangenheit meiner Familie mich bis heute rassistisch prägt

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Dieses Sachbuch schildert die persönliche Geschichte der Autorin und beruht auf Erfahrungen, Erlebnissen, umfassenden Recherchen, Gesprächen und Aufzeichnungen. Alle Informationen und Angaben in diesem Buch wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber*innen ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Die Arbeit der Autorin wurde von Neustart Kultur der Bundesregierung und der VG Wort gefördert.

Originalausgabe September 2022

Copyright © 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © 2022 by Veronica Frenzel

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Fotos von © Antonio Perrone

Redaktion: Dr. Marion Preuß

Gutachter*innen: Henriette Hufgard, Prof. Dr. Markus May u. a.

MP · Herstellung: CF

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

978-3-641-28163-2

www.goldmann-verlag.de

INHALTSVERZEICHNIS

VORBEMERKUNG

ZURQUELLENLAGE

OMAUNDICH. DIEJUDENKIRSCHE.

ICH. ERTAPPEN.

OPA. DASBLAUEVONDERMILCH.

ICH. ENTNAZIFIZIEREN.

OPA. GRÖSSE.

ICH. AUFOPASSPUREN.

OMAUNDICH. LEISTEN.

OMA. IMHEU.

ICH. GRABEN.

OMA. DIECHANCE.

ICH. OMASSPUREN.

OPA. IMOSTEN.

ICH. ENTWURZELN.

OMAUNDICH. ZEUGEN.

ICH. INTELLEKTUALISIEREN.

OPA. DIEWAHRSAGERIN.

ICH. TRAUERN.

OMA. DERANFANGVOMENDE.

ICH. HERRENMENSCHELN.

OMAUNDICH. DIETOTEN.

ICH. SEHEN.

OMA. SCHNITTBLUMEN.

ICH. TASTEN.

OPA. ALTEWUNDEN.

ICH. TANZEN.

OMA. IMWAHN.

OMAUNDICH. SCHWIMMEN.

ICH. PUZZELN.

EPILOG

ADRESSENUNDANLAUFSTELLEN

BIBLIOGRAFIE

DANK

VORBEMERKUNG

Dieses Buch erzählt von meiner ganz persönlichen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit meiner Vorfahr*innen und überhaupt mit meinem Aufwachsen in der weißen deutschen Gesellschaft. Als ich mit dem Schreiben begonnen habe, wusste ich noch nicht, wie sich alles entwickeln würde. Mit dem Ende des Buchs ist diese Auseinandersetzung nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich wird sie es nie sein. Dieses Buch soll deshalb ein offenes sein.

Schon jetzt will ich versuchen, dass sich alle eingeschlossen fühlen, auch die, die sich nicht auf ein Geschlecht festlegen. Das Gendersternchen * benutze ich nur dann nicht, wenn es um Menschen mit bekannten (oder: gesellschaftlich etablierten) Geschlechterzuschreibungen geht, außerdem wenn es historisch wenig Sinn macht. Auch verwende ich das generische Maskulinum oder Femininum, wenn die Personenbeschreibung in Zitaten steht und die Haltung der*des Sprecherin*Sprechers eine Rolle spielt, etwa in den Kapiteln, in denen ich die Geschichte aus der Perspektive meiner Großeltern erzähle. Nach Absprache mit einem*einer non-binären Gesprächspartner*in habe ich in dem betreffenden Kapitel das doppelte Pronomen er*sie benutzt, das männliche zuerst.

Die Zuschreibungen Schwarz und weiß verwende ich als politisch-soziologische Kategorien, die auf die unterschiedlichen Sprecherpositionen verweisen, nicht um Hautfarben zu beschreiben, auch wenn die Begriffe historisch und praktisch natürlich damit zu tun haben. Schwarz mit großem S, weil viele Schwarze, afro-deutsche und afro-diasporische Menschen in Deutschland sich selbst so beschreiben. Weiß schreibe ich kursiv, weil die meisten weißen Menschen mit dem Farbattribut noch nicht vertraut sind und sich selbst nicht so bezeichnen würden. Ich verwende auch die Begriffe People/Person of Color (PoC), da viele Deutsche sich selbst so bezeichnen, die von Weißen zu Migranten gemacht werden. Darüber hinaus werde ich das N-Wort nie ausschreiben, auch keine anderen rassistischen Fremdbezeichnungen, etwa die für Sinti*zze und Rom*nja.

In historischen Zitaten wird in diesem Buch allerdings Antisemitismus reproduziert und auch Ableismus, die Diskriminierung von Menschen, die eine Behinderung haben.

Für jeden Hinweis auf Fehler, Versäumnisse oder diskriminierende Haltungen, auf die ich beim Schreiben noch nicht selbst gestoßen bin und die auch meine weiße Lektorin und die anderen weißen und Schwarzen Leser*innen und Gutachter*innen des Manuskripts, die mich unterstützt haben, mich so achtsam wie möglich auszudrücken, übersehen haben können, werde ich dankbar sein.

ZUR QUELLENLAGE

Die Kapitel über die Leben meiner Großeltern sind fiktionalisiert. Ich habe sie so genau rekonstruiert, wie es mir möglich war: aus Geschichten, die ich in meiner Kindheit mitbekommen habe, die meine Großmutter erzählt hat, die ich während meiner Recherche von noch lebenden Verwandten gehört habe. Sie sind vermengt mit den Angaben, die ich in diversen Archiven gefunden habe, mit historischen Recherchen – und mit eigenen Interpretationen.

Wenn ich beispielsweise über die Begegnung meines Großvaters mit der Wahrsagerin schreibe, kenne ich die Familienanekdote über die Handleserin. Ich weiß aus den Akten des Spruchkammergerichts, dass er als SS-Mann ins Sudetenland einmarschierte. Ich habe in der Staatsbibliothek recherchiert, wie dieser Einmarsch vor sich ging, und kenne aus den Kriegstagebüchern der Division meines Großvaters die Perspektive seiner Kameraden auf dieses Ereignis, die bisweilen verstörende Euphorie, den Korpsgeist. Wenn ich darüber schreibe, was mein Großvater während des Offizierslehrgangs erfahren hat, den er an der Kraftfahrttechnischen Anstalt der SS in Wien-Schönbrunn von September bis Dezember 1941 in Wien absolvierte, dann habe ich über die Lehrinhalte der SS-Kaderschmieden gelesen und über den aktuellen Forschungsstand zur Entwicklung des Holocausts. Wenn ich erzähle, wie meine Oma im März 1945 von Wien in die Oberpfalz gefahren ist, habe ich mich im Archiv über die Reisemöglichkeiten zu genau jenem Zeitpunkt informiert. Wenn ich den Antisemitismus meiner Großmutter darstelle, weiß ich aus Büchern und Gesprächen mit Historiker*innen wie verbreitet er in der damaligen Wiener Gesellschaft war, auch unter Arbeiter*innen und Bäuerinnen*Bauern, und wie er sich im Alltag manifestierte. Wenn ich andeute, dass meine Großmutter in ihrer Jugend vergewaltigt worden ist, habe ich mich an ihre Worte über die Begegnungen mit Bauern, Jungen und anderen Männern in ihrem Dorf erinnert. Ich habe auch an die Bilder gedacht, die ich im Kopf hatte, wenn sie davon erzählte.

Ich habe diese Geschichten, Fakten, Recherchen auch mit meinen eigenen Gefühlen angereichert. Sie sind während meiner Auseinandersetzung mit dem Erbe meiner Großeltern hochgekommen. Währenddessen fühlte ich mich oft deshalb auch wie eine Schatzsucherin. Meine Schätze waren verschüttete Emotionen. Ich entdeckte in mir Größenwahn und Hörigkeit, Scham, eine entsetzliche Angst vor Zurückweisung, Schuldgefühle und tiefe Trauer. Die endlose Sehnsucht, etwas Besonderes sein zu wollen. Ich habe mich getraut und mir erlaubt, meinen Großeltern meine Emotionen anzudichten. Denn bei der Auseinandersetzung habe ich vor allem eines ganz deutlich gemerkt: Ich trage die Geschichte der beiden in mir, in jeder Faser meines Seins.

Weitere Informationen zu Archiven, Quellen und Anlaufstellen habe ich im Anhang zusammengefasst.

Auch die Toten werden vor dem Feind,

wenn er siegt, nicht sichtbar sein.

Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört.

Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte

OMA UND ICH. DIE JUDENKIRSCHE.

Eine zarte Lampionblume bringt meine Welt ins Wanken. Orangerot ragt sie durch die Streben des Gartenzauns hinaus auf die Straße. Oma beugt sich hinunter, wiegt die Kapsel in der Hand, bricht sie ab, reicht sie mir. Eine Judenkirsche. Ich zucke zusammen. Oma sollte nicht das Wort Jude in den Mund nehmen, erst recht nicht, wenn sie einer Blume die Blüte abreißt. Judenkirsche sagt man nicht, will ich antworten. Doch etwas hält mich zurück. Ist es wirklich so?, frage ich mich. Woher habe ich das? Hat Oma nicht immer recht? Stumm laufe ich neben ihr, in der hohlen Hand halte ich vorsichtig den zerbrechlichen Lampion zusammen mit der Eichel, die wir ein paar Schritte vorher vom trockenen Waldboden aufgesammelt haben. Mit der anderen greife ich nach Oma, lasse sie nicht los, während wir im Gleichschritt durch die Siedlung spazieren, rechts-links-rechts-links, ignoriere den dumpfen Schmerz, den ihr Ring an meinem Finger hinterlässt, bis ich ihn nicht mehr spüre. In unserem Garten werfe ich den Lampion zwischen die Johannisbeersträucher, von denen ich im Frühsommer so gern nasche. Mit der Eichel in der Hand laufe ich in die Küche, in der Oma für mich und meine Zwillingsschwester Antonia Butterbrote schmiert, Kakao kocht und zu einem deutschen Schlager summt, der aus dem Radio dudelt, die königsblaue Schürze über einen ihrer wadenlangen braunen Wollröcke gebunden, die mich im Gesicht kratzen, wenn sie mich an sich drückt. Von der Eckbank aus schaue ich ihrem geschäftigen Sein zu, den Kopf in die Hände gestützt, was Mama mir als Lümmeln verbietet und Oma mir großzügig erlaubt. Als sie eine Tasse mit dampfendem süßen Kakao vor mich stellt, bin ich längst wieder ganz ruhig. Nichts wankt.

Oma, Antonia und ich spazieren um ein Containerdorf für Asylbewerber*innen, das vor ein paar Wochen auf einer Brache hinter der Einfamilienhaussiedlung im Osten von München errichtet worden ist. Dort haben sich meine Großeltern nach dem Krieg ihr Häuschen gebaut. Es ist Anfang der Neunzigerjahre, die meisten Menschen in diesem Dorf sind vor dem Bosnienkrieg geflohen, ein paar stammen vom afrikanischen Kontinent, dunklere Haut als Oma und ich haben sie alle.

Oma hält mich fest an der Hand, ich halte mich an ihr fest. Ich will näher ran, will sehen, wie die Leute die grauen Quader in Wohnungen verwandelt haben, wie sie leben, will wissen, wer sie sind. Ich ziehe an Omas Hand, in Richtung der Container. Doch diesmal gibt sie nicht nach wie sonst, wenn ich die Richtung bestimmen will. Ich maule. Der Stein ihres Rings drückt noch fester in das Fleisch meines Zeigefingers. Dieser Händedruck ist ein Befehl, das weiß ich sofort. Ich verstumme und marschiere im Stechschritt neben ihr her, im großen Bogen um die Container. Die nehme ich gar nicht mehr wahr, denn ich bin jetzt ganz mit meinen Füßen beschäftigt. Noch penibler als sonst achte ich darauf, bei jedem Schritt die gleiche Distanz wie Oma zu durchmessen. Eins-zwei-eins-zwei. Da leben Asoziale, raunt sie. Das Wort höre ich zum ersten Mal, es klingt bedrohlich, abstoßend. Ich schaue zu ihr auf. Nimm dich in Acht. Ihr Blick ist auf die grauen Container gerichtet. Ihr liebevolles Gesicht ist verwandelt, die sonst so weichen Züge sind hart, die blauen Augen funkeln kalt. Mir graut. Ich glaube, vor den Fremden, vor den Asylbewerber*innen, vor den Menschen mit dunkler Haut. Dass für mich soeben noch alles anders war, dass mir die Menschen in den Containern nicht fremd schienen, sicher nicht böse oder als Leute, vor denen ich mich in Acht nehmen muss, das habe ich schon fast vergessen.

Wenig später sitzen wir wieder nebeneinander in der warmen Küche, Antonia und ich auf der Eckbank, sie auf dem Stuhl gegenüber. Oma in der blauen Schürze blättert in der Bild-Zeitung und schüttelt den Kopf. Ich schlürfe heißen Kakao. Diese Ausländer! Sie stehlen und vergewaltigen! Die lachen dir ins Gesicht und haben einen Knüppel im Rücken! Und es werden immer mehr! Ich summe zu dem Volkslied aus dem Radio und genieße mit geschlossenen Augen, wie sich in meinem Mund die Säure des Butterbrots mit der Schokomilch vermengt, ihre Worte sind kaum mehr als ein Hintergrundrauschen. Da nimmt Oma mein Kinn in die Hand, dreht meinen Kopf nach rechts: Hüte dich vor diesen Buben. Vorhin beim Spaziergang, nach dem Bogen um das Containerdorf, habe ich ihr wieder vom Turnverein erzählt, irgendwie fühlte es sich richtig an, genau in dem Moment wieder über die Hänseleien zu jammern, über die Jungs, die uns Streber schimpfen, die uns wegen der No-Name-Klamotten auslachen. Die alle ausländische Namen tragen. Ich nicke. Oma streichelt mir über den Kopf.

Meine Großmutter war einer der Menschen, die meine Kindheit am meisten geprägt haben. Meine verwitwete Mutter war oft bis abends in der Arbeit, Oma immer da. Wenn meine Zwillingsschwester Antonia und ich mittags aus der Schule kamen, winkte sie uns schon vom Küchenfenster aus zu, schöpfte aus riesigen Töpfen Köstlichkeiten auf unsere Teller, beobachtete mit ihren blauen Augen zufrieden, wie wir ihre Gerichte verschlangen, füllte nach, bis wir den Löffel fallen ließen, und manchmal auch danach. Wenn uns die Jungs aus dem Sportverein hänselten, weil wir einen Kopf größer und breiter als sie waren, tröstete sie uns, Männer können leider nur schwer damit umgehen, wenn Frauen sie übertrumpfen, drückte uns Schokolade in die Hand und warnte uns, vor verletzter männlicher Eitelkeit müssten wir uns hüten, die sei gefährlich, die dürften wir nicht triezen. Sie schien uns in vielem eine weise Autorität.

Omas Worte über die Geflüchteten lösten aber schon damals Unbehagen bei mir aus. Allerdings fand ich keine Worte dafür. Dass in ihrer Vergangenheit etwas Bedrohliches lag, dass sie und Opa Nazis gewesen, vielleicht noch immer waren, das wusste ich irgendwie auch, als Oma meinem achtjährigen Ich den orangeroten Lampion in die Hand legte. Ich weiß nicht mehr, woher ich es hatte. Nie hat sich irgendjemand aus meiner Familie mit mir hingesetzt, mich aufgeklärt, mir irgendetwas erklärt. Ich musste es nebenbei aufgeschnappt, mir aus Gesprächsfetzen zusammengereimt haben. Und ich hatte aus irgendeinem Grund auch verinnerlicht, dass man darüber nicht redete, dass diese Vergangenheit ein Tabu war, an dem auch ich nicht zu rütteln hatte, ja auch gar nicht rütteln wollte. Ich schob es weit weg, sodass ich bis heute nur mühsam Zugang zu solchen Erinnerungen finde.

Mittlerweile sind meine Großeltern verstorben. Und tatsächlich habe ich mit beiden zu ihren Lebzeiten nie offen darüber sprechen können, was sie in der NS-Zeit getan haben – und das hat auch sonst niemand in meiner Familie getan. Auch nach ihrem Tod hat niemand je mit mir darüber gesprochen. Bis zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, welche Rolle meine Vorfahr*innen unter Hitler hatten. Bis zu diesem Moment habe ich nur diese dunkle Ahnung. Und die habe ich bisher ziemlich erfolgreich aus meinem Bewusstsein verdrängt.

Natürlich hat mich auch nie jemand vor Oma gewarnt. Niemand hat mir je gesagt: Sosehr sie dich auch liebt, sosehr du sie auch liebst, in den meisten Dingen ist sie keine Instanz. Zum Beispiel pfropft sie dir eine Weltsicht auf, die andere Menschen zu Fremden macht, zu vermeintlich gefährlichen, minderwertigen Wesen. Ich hatte keine Wahl. Wenn sie mich vor etwas warnte, führte ich es eben genau auf die vermeintliche Gefahr zurück, von der sie mich schützen wollte. Und nicht auf die menschenverachtende Weltsicht, die diesen angeblichen Warnungen oft zugrunde lag. Die setzte sich ab als verquere Wahrheit, verankerte sich irgendwo tief in meinem Unterbewusstsein, während sie uns Kakao kochte. Oder wenn wir wieder mal Vom Winde verweht schauten, ihren Lieblingsfilm, der mittlerweile als rassistisches Kolonialspektakel enttarnt worden ist. Diese ihre Weltsicht wirkt bis heute in mir. Auch wenn ich es längst besser weiß.

ICH. ERTAPPEN.

Zum ersten Mal bewusst habe ich mich in Wien ertappt. Ich war zu Besuch bei einer Kindheitsfreundin, wir hatten uns lange nicht gesehen, versunken in unser Gespräch spazierten wir am Graben, dieser glitzernden Einkaufsstraße. Da trat ein Mann auf uns zu. Er war Schwarz. Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie er den Mund öffnete, wie er ansetzte, etwas zu sagen. Noch bevor er das erste Wort sprach und ohne ihn anzusehen, beschleunigte ich den Schritt, blickte starr zu meiner Freundin. Während ich ihn angestrengt ignorierte, sagte der Mann in von mir unerwartet perfektem Deutsch: Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage … Mitten im Satz brach er ab. Er hatte es natürlich gesehen. Dass ich zusammengezuckt war. Dass ich mich abgewandt hatte. Dass ich mir aufgrund seiner Hautfarbe ein Bild von ihm machte, das ihm nicht gerecht wurde, an dem ich festhielt, aus Gewohnheit, Faulheit, Scham. Steif lief ich an ihm vorüber, ohne mich umzuwenden, ohne mich zu entschuldigen, ohne ihn zu fragen, was er eigentlich wissen wollte. Ein peinliches Unbehagen wuchs in mir mit jedem Schritt, den ich mich von ihm entfernte, und die Worte meiner Freundin, denen ich gerade noch aufmerksam gefolgt war, drangen kaum noch zu mir. Als wir wenig später in einem Kaffeehaus bestellten, fragte ich, ob sie gehört hätte, was der Mann am Graben zu uns gesagt hatte, ob sie sich auch so erbärmlich fühlte, weil wir ihn ignoriert hatten und einfach weitergegangen waren. Irritiert schüttelte sie den Kopf. Sie habe ihn gar nicht gesehen.

Ein halbes Jahr vor dieser Nicht-Begegnung hatte ich mich bei einem Antirassismus-Training angemeldet. Aus Neugier. Vielleicht wollte ich tatsächlich sehen, wie andere sich bloßstellten, rassistische Einstellungen offenbarten? Also: Alltagsrassismus durch den Spiegel der anderen erleben, von dem ich in der #MeTwo-Debatte so viel gelesen, den ich aber natürlich noch nie bewusst wahrgenommen hatte? Ich glaubte jedenfalls nicht, dass ich selbst ein solches Training brauchen würde. Ich war sicher: Schwarze und weiße Menschen betrachtete und behandelte ich unterschiedslos. Rassismus existierte nicht wegen, sondern trotz meiner Person.

Seit Langem hatte ich Schwarze Freunde, für meine Arbeit war ich viel auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs, ich kiffte auf Antifa-Partys, organisierte Schlafplätze für Geflüchtete. Längst hatte ich begriffen: Rassismus bezeichnete nicht die pseudowissenschaftliche Rassenlehre der Nazis, die behauptete, Menschen unterschiedlicher Hautfarben hätten unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Die hatten die Alliierten den Deutschen nach 1945 mit der Entnazifizierung ausgetrieben. Rassismus war vielmehr ein System, in dem Schwarze systematisch unterdrückt und Weiße privilegiert werden, in dem Weiße Macht haben und Schwarze leiden.

Jedes Mal, wenn ich erfuhr, dass wieder Menschen auf der Flucht nach Europa im Meer ertrunken waren, kamen mir die Tränen, und ich heulte noch mehr, wenn ich erneut erlebte, dass sich dafür keine*r der Verantwortlichen verantwortlich fühlte. Bei meiner Arbeit als Journalistin schrieb ich lange fast ausschließlich über die Ungerechtigkeiten, die Schwarzen immer und überall auf der Welt widerfuhren. In Europa recherchierte ich die Situation derer, die zu uns flohen, weil weiße Politiker Schwarze Zukunft wieder einmal weißen Interessen geopfert hatten, begleitete jene, denen in Europa nichts anderes blieb, als ohne Vertrag und unter menschenverachtenden Bedingungen Obst und Gemüse für Weiße zu ernten oder weiße Einkaufszentren zu bauen und schon wieder für weißen Wohlstand zu sorgen. Und ich analysierte, dass kaum jemand in Europa diese Zusammenhänge sehen wollte, weil die meisten Weißen noch immer glaubten, dass jeder seinen Platz auf der Welt verdient hatte, weil sie nicht sehen wollten, dass es bloß Zufall war, dass wir mit Privilegien zur Welt gekommen sind. In West-, Ost- und Südafrika suchte ich deshalb dauernd nach Geschichten, die illustrierten, welche Verantwortung Europa am Leid des Kontinents trägt und wie wir Europäer*innen versagen, uns dieser zu stellen.

Ich glaubte, ich kämpfte an derselben Front wie alle weltweit Unterdrückten. Obwohl ich natürlich verstand, dass auch ich als Weiße qua Geburt und per Default auf Kosten von People of Color und Schwarzen privilegiert werde, war Rassismus für mich damals doch vor allem ein weiterer Unterdrückungsmechanismus des kapitalistischen Gesellschaftssystems, unter dem ich als Arbeitertochter und vor allem als Frau genauso litt. Ich dachte, es genüge, mir und anderen Weißen, unsere Privilegien bewusst zu machen, um das Unrecht auszugleichen. Das Antirassismus-Training würde mir helfen, rassistisches Verhalten anderer schneller zu erkennen und zu benennen, meine Schwarzen Freund*innen besser zu schützen, klüger auf diskriminierende Kommentare zu reagieren, besonnener und weniger aggressiv. Denn allzu oft verlor ich noch die Fassung, wenn mein weißes Gegenüber sich weigerte, den eigenen Anteil am Schwarzen Leid zu sehen, wurde ungehalten, laut und verpasste eine weitere Chance, den anderen zu erreichen und für den Kampf für Gerechtigkeit zu gewinnen. Ich glaubte wirklich, ich führte das richtige Leben im falschen System.

Ich wollte (und konnte?) nicht sehen, wie viel Rassismus mit meinem ganzen Selbst zu tun hat und dass es nicht reichte, die richtigen politischen Überzeugungen zu haben. Mir war nicht bewusst, dass ich wegen meiner Erziehung und wegen meiner Sozialisierung nicht nur Komplizin bin, sondern dass ich das rassistische System immer weiter nähre, solange ich das nicht anerkenne und vor allem: solange ich mich nicht selbst auseinandernehme. Natürlich verstand ich auch nicht, dass ich diesem System mit meinem oberflächlichen Aktivismus bisher nur einen aufgeklärten Anstrich gab, einen Deckmantel, der es sogar immer schwerer macht, das Unrecht zu sehen. Dass ich, wenn ich um die toten Menschen im Mittelmeer weinte, historische Schuld mit historischem Schmerz verwechselte, dass ich mich also auf die Seite der Opfer schlug, ohne mich damit auseinanderzusetzen, welchen Anteil ich als Bürgerin der europäischen Gesellschaft daran noch heute tatsächlich habe. Dass ich im Namen meiner vermeintlichen Empathie mit den versklavten und kolonialisierten Menschen gar die Schwarze Erzählperspektive vereinnahmte, las ich später in dem Buch Inspirationen durch May Ayim von der Schwarzen deutschen Publizistin Natasha A. Kelly, und es dauerte danach noch eine Weile, bis ich verstand, was sie damit eigentlich meinte. Ich kapierte einfach nicht, dass ich mich davor drückte, mich mit mir selbst und meiner eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen.

Deshalb rollte ich innerlich mit den Augen, als der Antirassismus-Trainer Mutlu zu Beginn des Workshops erklärte, so gut wie alleWeißen würden Schwarze unbewusst verletzen, wegen der Erziehung, der Schulbildung, der Medien, einfach wegen der Struktur der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, die wir bilden. Ernsthaft?, sagte ich stumm, aber sichtbar. So binär denken doch nur die Neonazis, die, die ein »weißes Europa« fordern und vor der »Islamisierung des Abendlands« warnen! Mit solch einem Denken zementieren wir doch Rassismus! Darüber bin ich doch längst hinaus! Ich bin doch eine Alliierte der Schwarzen. Ich verletze sie nicht.

Keine zwei Stunden später passierte bei einem Rollenspiel etwas, das meine Sicht radikal veränderte, vor allem den Blick auf mich selbst, etwas, das mich endlich dazu zwang, mich selbst wirklich kritisch zu betrachten. Vor Schreck hüpfte ich vom Stuhl. Das hatte nicht wirklich ich gesagt! Nicht in diesem Brustton der Überzeugung! »Schwarze sind anders als wir. Wenn man in Afrika unterwegs ist, kann man sehr gut beobachten, dass die Menschen da nicht so gut organisiert sind wie wir. Sie kriegen einfach nicht so viel auf die Reihe.« Ich blickte auf und sah Mutlu, der zufrieden in sich hineinlächelte, das zumindest bildete ich mir ein, und die anderen weißen Teilnehmer*innen, die verschämt meinen Blick mieden. Blut schoss in meine Wangen. Am liebsten wäre ich hinausgelaufen, hätte mich auf der Toilette verkrochen und geheult, so wie ich es als Kind immer tat, wenn etwas nicht so lief, wie ich dachte, dass es zu laufen habe. Natürlich wahrte ich die Fassung. Setzte mich steif auf einen freien Platz und schwieg.

Existieren biologische Rassen?, hatte Mutlu gefragt und mitten in dem leer geräumten, quadratischen Seminarraum zwei Stühle einander gegenübergestellt. Er zeigte auf den einen, wer sich hierhin setzt, argumentiert dagegen, dann auf den anderen, wer hier sitzt, dafür. Natürlich setzte ich mich zuerst auf den einen. Logisch gibt es biologische Rassen, brüllte mir der grauhaarige Mann auf dem anderen ins Gesicht, wir unterscheiden uns doch schon optisch von Schwarzen und Gelben. – Was Sie da sagen, ist rassistisch. Es gibt doch keine Menschenrassen! Das sagen doch nur Nazis! Entgegen meiner Absicht und obwohl ich versuchte, laut zu sprechen, klang ich zaghaft wie eine Erstklässlerin. Ungerührt und mit größter Selbstverständlichkeit fuhr der Grauhaarige fort. Schwarze sind phlegmatisch und uns deshalb in ihrer Entwicklung hinterher; wir sind diszipliniert und deshalb fortschrittlicher. Hektisch suchte ich nach Argumenten, Schweißtropfen liefen an meinen Rippen herab, beißend saurer Geruch stieg mir in die Nase. Ich war blockiert. Mir fiel nichts ein. Bloß: Rassist! Nazi! Schließlich erinnere ich mich noch, mich piepsen zu hören, es gebe keine Unterschiede zwischen Menschen, Hautfarbe spiele keine Rolle. Da schubste mich jemand auf die andere Seite, auf den anderen Stuhl. Leider spielt Hautfarbe in unserer Gesellschaft sehr wohl eine Rolle – obwohl natürlich alle Menschen gleich sind, erklärte das Mädchen, das mir nun gegenübersaß. Bevor sie den Satz beendete, hörte ich mich grölen. Die Worte sprudelten nur so aus mir heraus, sie kamen tief aus meiner Brust, so kraftvoll, als hätten sie nur darauf gewartet, sich endlich einen Weg nach draußen zu bahnen. Augenblicke später sprang ich auf. Warum fiel es mir so viel leichter, vom Standpunkt der Rassistin zu argumentieren? Woher kam dieser erschreckend überzeugte Ton?

Danach machte ich einen großen Bogen um diese beiden Stühle, dem weiteren Programm zu folgen, fiel mir schwer. Beim Abendessen sprach ich mit niemandem, ich zog mich früh zurück, obwohl ich nicht müde war. Tatsächlich wälzte ich mich die ganze Nacht schlaflos in dem knarzenden, schmalen Stockbett des Landschulheims, in dem das Training stattfand. Ich dachte an Oma. Vor allem an einen Satz von ihr. Schwarze lächeln dich an und haben dabei einen Knüppel im Rücken. Natürlich sagte sie nicht Schwarze. Sie nutzte das N-Wort.

Es war das allererste Mal, dass ich mich an diese schrecklichen Worte dieser mir so wichtigen Person erinnerte. Jetzt schien jemand die Repeat-Taste gedrückt zu haben. Immer wieder kehrte ich zurück in mein Grundschul-Ich. Mein Gesicht war auf Höhe von Omas Bauch, ich sah ihren Mund über mir, während sie den Satz formulierte. Je öfter ich die Szene vor mir sah, die Worte hörte, desto elender fühlte ich mich. Vor allem – das spürte ich sofort, und es ließ mein Unwohlsein ins Unermessliche wachsen – weil meine geliebte Oma plötzlich in so einem hässlichen Licht dastand. Je länger ich mich in meinem Elend wälzte, desto mehr Details tauchten auf. Lebhaft sah ich nun alles vor mir. Oma. Mich. Die anderen. Die Küche. Als der Morgen graute, hatte mein Selbstmitleid einer schamvollen Frage Platz gemacht: Wie hatte ich Omas Worte, ihre rassistische Weltsicht, ihr menschenverachtendes Erbe bisher nur so effektiv verdrängen können?

Erst vor Kurzem habe ich mich wieder ertappt. Auf einer Geburtstagsparty in einem Berliner Park stieß ein afroamerikanischer Freund des Gastgebers zu uns, und noch bevor ich ihn richtig wahrnahm, merkte ich, wie ich zusammenzuckte, mich in Habachtstellung brachte angesichts einer eingebildeten Gefahr. Wieder verletzte ich potenziell einen Schwarzen Menschen, weil ich mich instinktiv vor ihm in Acht nahm, so wie Oma es mir aufgetragen hatte; weil ich ihn als Fremden identifizierte, der nicht zu meiner Gruppe gehörte, ganz wie sie es mir gezeigt hatte, und wie es mir in der Schule, in Zeitungen, im Fernsehen, von weißen Bekannten bestätigt worden ist. Bewusst oder unbewusst. Wieder fühlte ich mich den übrigen Abend erbärmlich. Ich grübelte, ob der Schwarze Freund meines Freundes mein Zucken gesehen haben mochte, ob ich mich entschuldigen sollte oder ob er vielleicht gerade das rassistisch finden würde; könnte es sich doch für ihn so anfühlen, als wollte ich ihm mein Unbehagen überstülpen, ihn damit belasten. Und ich fragte mich, ob es mir bei all diesen Überlegungen eigentlich um ihn ging oder nur um mein eigenes Gewissen. Er verabschiedete sich, bevor ich Antworten fand und bevor ich ihn behelligen konnte. Und ohne, dass ich ein einziges Wort mit ihm gewechselt hätte.

Ich blieb zurück mit ein paar Einsichten. Mein Blick auf andere, auf Menschen, die sich in unserer Gesellschaft zum Beispiel als Schwarze oder People of Color definieren, sagt viel über mich selbst aus, über meine Herkunft, Erziehung, Sozialisierung, über die westliche Kultur und nichts über den anderen. Und: Um keine Komplizin des rassistischen Systems zu sein, um es nicht zu fördern, musste ich mich selbst beobachten, verstehen, auseinandernehmen, nicht die anderen, auch nicht die anderen Weißen und auch nicht jene, die sich ihres Rassismus bewusst sind und sich dennoch nicht davon freimachen wollen.

Das hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits ausführlich getan. Sogar einen Teil der Menschen, die sich in der zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer engagierten, die sich verantwortlich fühlten für die Toten an unseren Grenzen, hatte ich als selbstgerecht und egoistisch entlarvt, als White Saviors, die sich in der Rolle der Erlöser*innen sonnten und die das System, das Schwarze zu Opfern und Weiße zu Retter*innen macht, nicht abschafften, sondern mit ihrem Engagement verstetigten. Um eine wahrhafte Anti-Rassistin zu sein, eine, die das diskriminierende System ernsthaft herausforderte, die andere Weiße wirklich für die Sache rekrutierte, musste ich mein Aufwachsen, mein Coming-of-Age im rassistischen System nachvollziehen. Ich musste kapieren, wie die Schlüssel zur Erkenntnis aussahen und wo sie lagen. Natürlich musste ich dafür den typisch deutschen Rassismus verstehen. Also meinen eigenen. Also den von meiner Oma.

Sie ist nun seit bald acht Jahren tot. Ihre letzten 20 Jahre verbrachte sie dement im Heim. Ich besuchte sie anfangs einmal in der Woche, später alle paar Monate. Ein einziges Mal rang ich mich dazu durch, sie dort (zum zweiten Mal in meinem Leben und zum ersten Mal als Erwachsene) zu fragen, ob sie von den Konzentrationslagern gewusst hatte, dass dort Menschen vergast wurden. Sie nahm das künstliche Gebiss aus dem Mund und setzte es, bis ich ging, nicht mehr ein. Fast, als wollte sie sich selbst am Sprechen hindern. Ich redete mir trotzdem ein, dass sie meine Frage nicht verstanden hatte.

Omas Mann, mein Opa, starb, als sie noch fit war und ich 13 Jahre alt. Ich erinnere ihn als liebevollen Alten, der kaum sprach und das linke Bein wegen einer Kriegsverletzung ein wenig nachzog, der eine dicke dunkle Kassenbrille trug, hinter der seine Augen winzig und müde aussahen, der mir Kinderschokolade und Zehn-Mark-Scheine zusteckte und immer einen Nusszopf aus derselben Bäckerei mitbrachte, die nicht auf dem Weg zu uns lag, der er aber treu war, und der mir nicht sonderlich schmeckte. Im Restaurant aß er alles auf, was wir übrig ließen, immer mit den Worten, lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken. Ich erinnere mich nicht, jemals ein Gespräch mit ihm geführt zu haben. Das einzige Mal, als er versuchte, uns näherzukommen, wollte er meiner Zwillingsschwester Antonia und mir Schachspielen beibringen. Nach wenigen Minuten ließen wir ihn gelangweilt sitzen. Danach gab es keine Annäherungsversuche mehr. Über seine Nazi-Vergangenheit haben wir niemals gesprochen. Und auch mit meiner Mama habe ich dieses Thema nie angefasst.

Ich wusste deshalb sehr lange kaum mehr über ihn als das, was ich schon als Zehnjährige wusste. Mein Opa, geboren 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, war bei der SS und die meiste Zeit des Kriegs in Russland stationiert (damals natürlich eigentlich die Sowjetunion). In einem Winter dort erlitt er Erfrierungen an den Zehen, die ihn auch viel später noch manchmal schmerzten. Nach einem Oberschenkeldurchschuss musste er ein paar Wochen ins Lazarett, kämpfte aber bald danach wieder. Für die Heirat hatte Oma den Arier-Nachweis erbracht. In seinen letzten Lebensjahren wählte mein Opa die Republikaner, die damals wegen Verdacht des Rechtsextremismus vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Und ich weiß noch etwas. Etwas, das mehr aussagt als all diese Fakten. Dass diese Dinge nicht in Trauer weitergegeben wurden, nicht im Bewusstsein, dass er Teil von etwas Schrecklichem war. Sondern mit einem seltsam schamvollen, verkappten Stolz.

Ich habe Geschichte studiert, im Hauptfach Neuere und Neueste Geschichte, Schwerpunkt Zeitgeschichte. Aber ich habe mich auch während des Studiums nie wirklich gefragt, was mein Großvater mit der SS im Osten gemacht hat. Und auch nicht, welchen Platz die Naziideologie in meiner Familie eingenommen hat. Als ich nach dem Anti-Rassismus-Workshop, nach Wien, nach dem nächsten Ertappen endlich anfange, darüber nachzudenken, wird mir schlecht.

Der alte zerfurchte Holztisch in der Küche meiner Kindheit ist einem neuen gewichen. Die Politur strahlt jetzt matt. Die Raumaufteilung ist die von früher. Ich sitze gegenüber vom Herd auf der neuen birkenen Eckbank, an dem Platz, an dem ich so oft gesessen und darauf gewartet habe, dass Oma mir ihre Eintöpfe auftat. Ich rieche die Butter-Mehl-Milch-Einbrenn, die sie zu allem servierte, sehe ihre Brille, die beschlägt, weil sie sich wieder zu sehr über den Kochtopf beugte, ihr gutmütiges Lächeln, während sie die Gläser putzt.

Ich finde es gut, dass du das machst. Mama steht am Herd und rührt Suppennudeln in eine klare Gemüsebrühe. Ich muss daran denken, dass sie immer gesagt hat, Einbrenn macht dick, wenn Oma wieder den unwiderstehlichen Geruch gerösteter Butter in der Küche hinterlassen hatte. Gerade habe ich meiner Mutter offenbart, dass ich Nachforschungen anstellen will. Über Opa und seine Rolle bei den Nazis. Eigentlich hatte ich mir auch vorgenommen zu fragen, wieso sie selber nie versucht hat, etwas über jene Zeit herauszufinden. Doch spontan beschließe ich, es erst zu tun, wenn ich weiß, wieso ich selbst so lange gebraucht habe, mich da heranzutrauen.

Nachdem wir schweigend die Suppe gelöffelt haben, holt Mama ein Familienfotoalbum aus dem Keller. Dort lagert die Kiste mit den letzten Hinterlassenschaften meiner Großeltern. Als sie mir das Album reicht, fällt ein Bild heraus. Oma steht im langen schwarzen Mantel hinter meiner Schwester und mir, ihr kurzes graues Haar ist vom Wind zerzaust, sie schaut auf uns herab. Ich blicke zu ihr auf. Plötzlich steigt dieselbe Scham in mir auf, die ich empfand, als ich mich am Graben in Wien ertappte. Sie vermischt sich mit der Zuneigung zu meiner Oma zu einer lähmenden und irgendwie unangenehm behaglichen Geborgenheit.

Meine Familie, das sind heute: meine Mutter und meine Tante, Antonia und ich. Mein Vater ist früh gestorben, wir waren keine vier Jahre alt. Mit den Verwandten väterlicherseits haben wir wenig Kontakt. Uns allen fällt es schwer, über die Vergangenheit zu reden und überhaupt über alles, was tendenziell unangenehm ist. Das ist ein Tabu, daran darf man nicht rütteln. Diese Regel, die nie ausgesprochen wurde, haben wir alle allzu sehr verinnerlicht. Das bringt doch nichts, das reißt doch nur Wunden auf, sagte meine Tante prompt, als ich ihr erzählte, dass ich herausfinden will, was Oma und Opa in der NS-Zeit getan haben. Meine Frage, welche Wunden?, hörte sie nicht mal mehr. Sie war schon wieder ganz woanders.

Die ersten Seiten des Familienalbums aus dem Keller zeigen, wie meine Großeltern nach dem Krieg ein Haus im Münchner Osten bauen. Sie mischen Mörtel, schleppen Ziegelsteine, stapeln Holz. Es folgen Bilder von Familienausflügen in dem schwarzen Taxi, das mein Großvater Mitte der Fünfzigerjahre zu fahren begann; Fotos von meinem ausgemergelten Onkel, der wieder mal ein extremes Radwettrennen überstanden hatte, ein anderes von meiner kollabierten Tante, die bei einem Wettlauf ins Sauerstoffzelt musste, daneben eines von meiner triumphierenden Mutter, die es gerade so ins Ziel geschafft hatte; von meiner Oma, die nur ein paar Jahre außerhalb des Hauses arbeitete, und zwar in einer Metzgerei und in einer Gärtnerei, im schicken Kostüm. Während ich blättere, erzählt Mama von Opa, ihrem Vater. Dass er ein Bastard war, ein uneheliches Kind, das mit dem Vieh im Stall schlafen und immer das Blaue von der Milch trinken musste. Ich stelle mir meinen kleinen Opa vor schimmeligen Essensresten vor. Mama spricht schon von Oma. Sie verlor mit 15 Jahren ihre Mutter und musste sich, verlassen vom alkoholkranken Vater, verantwortlich für die jüngeren Schwestern, drei und neun Jahre alt, auf dem Hof eines Onkels verdingen. Der behandelte sie gut, aber einfach wird das sicher nicht gewesen sein, sagt Mama. Ich nicke, ohne aufzublicken, halte aber im Blättern inne. Beide Geschichten kenne ich schon. Sie gehören zu dem wenigen, was in unserer Familie über die Vergangenheit erzählt wird. Zum ersten Mal klingen sie in meinen Ohren schablonenhaft, scherenschnittartig. Wie eine Rechtfertigung für das, was danach gekommen ist, über das wir bisher nicht sprechen konnten und das uns doch alle irgendwie plagt.

Bei einer Serie von Fotos bleibe ich hängen. Sie zeigen Opa, meine Mama und ihre Zwillingsschwester vor orthodoxen Zwiebeltürmen in Moskau, auf dem Roten Platz, in Lenins Mausoleum. Dass meine Mutter mit ihrem Vater Anfang der Siebzigerjahre die sowjetische Hauptstadt besucht hatte, weiß ich. Es ist eine weitere oft erzählte Familiengeschichte. Sie mussten aufwändig eine Sondergenehmigung beantragen, um mit dem schwarzen Taxi von München durch die DDR bis nach Berlin zu fahren, damals die einzige Stadt in Deutschland, von der man nach Moskau fliegen konnte. Bisher habe ich geglaubt, dass die drei diese unglaubliche Reise unternahmen, weil mein Opa ein Abenteurer war, unternehmungslustig, neugierig, unabhängig, jemand, der sich nicht aufhalten ließ, weder von politischen Wirren noch von bürokratischen Hindernissen. So hatte ihn meine Mama immer dargestellt, und er sich selbst wahrscheinlich auch. Jetzt, als ich zum ersten Mal die Fotos jener Reise sehe, spüre ich ganz genau, dass die Erzählung von meinem reiselustigen Großvater ein weiterer familiärer Mythos ist; eine Geschichte, die eine andere vertuschen soll und die nun so abgedroschen auf mich wirkt, dass ich mich frage, wie ich ihren wahren Kern bislang nicht erkennen konnte.

Auf einem Bild steht Opa steif und aufrecht vor einem riesigen Gedenkstein, der eingerahmt ist von drei ineinander verkeilten Stahlstangen. Sie sollen überdimensionale Panzerabwehr-Konstruktionen darstellen, wie sie im Zweiten Weltkrieg von den deutschen wie auch von den sowjetischen Streitkräften verwendet wurden. Das war an der Stelle, an der die deutsche Front im Osten umkehren musste, sagt Mama. Ich wundere mich noch, dass sie solch ein Detail kennt, sie, die kaum Bücher liest, die sich für Geschichte nie wirklich interessiert hat, die in den Sechzigerjahren auf einer katholischen Mädchenrealschule vor allem Handwerken und Kochen gelernt hat und der der Vater verbot, nach dem mittleren Abschluss eine höhere Schule zu besuchen, sodass sie nie Lehrerin werden konnte, wie sie es immer wollte. Da liefert sie mir schon die Antwort. Da hat sich der Papa fast die Zehen abgefroren.

Natürlich fällt wieder kein Wort dazu, dass während dieses Ost-Feldzugs, an dem mein Opa von Anfang bis Ende teilgenommen hat, der Holocaust passierte. Stattfand. Organisiert wurde. Wir schweigen weiter darüber, dass die Nazis diesen Krieg auch führten, weil sie meinten, im Osten ein »Judenproblem« zu lösen. Immerhin denke ich daran, dass dieser Albtraum noch nicht vorbei war, als die sowjetischen Soldaten meinen Großvater und seine Kameraden im Dezember 1941 dreißig Kilometer vor Moskau zur Umkehr zwangen, dass er danach sogar noch fanatischer umgesetzt wurde und erst und überhaupt nur endete, weil die Alliierten Deutschland nach sechs Jahren Weltkrieg und Massenmord endlich besiegten. Aber auch diesmal erinnere ich Mama nicht daran, dass die Nazis ihren grausigen Masterplan, in den Osten einzufallen, Unternehmen Barbarossa nannten, nach dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, in dessen Nachfolge sie sich sehen wollten, der mit dem roten Bart, der einer nazistischen Legende nach unter einem Berg auf die Wiederkehr seines Reichs wartet und von der Oma so gern erzählte. Vor allem gedenken wir wieder nicht der ermordeten Jüdinnen*Juden, Sinti*zze und Rom*nja, Menschen mit Behinderungen und all der anderen Opfern der Nazis.

Das Schweigen darüber aber sitzt mit uns am Küchentisch. Und es wird immer größer und schwerer und unerträglicher und schwieriger zu überwinden. Wie ein Krebsgeschwür.

Ist er damals mit euch nach Moskau, weil er die Kriegsgräber der deutschen Soldaten besuchen wollte?, frage ich, obwohl ich die Antwort schon kenne, denn mein Opa hat Kriegsgräberstätten besucht, wann immer es ging. War er etwa stolz darauf, dass er damals dabei war?, schiebe ich patzig hinterher, vor allem, weil ich frustriert bin, dass ich es wieder nicht fertigbringe, die wirklich wichtigen Dinge anzusprechen. Mama zuckt mit den Schultern und nickt, beides gleichzeitig, hilflos, unsicher, auch sie ganz offenbar im Bann des Schweigens. Wie konntest du ihn nur auf so einem Nazi-Nostalgie-Trip begleiten? Du warst da doch schon erwachsen!, will ich rufen. Aber ich bringe es nicht über mich. Ich weiß, dass die Reise nach Moskau eine der liebsten Erinnerungen meiner Mutter an ihren Vater ist. Unzählige Male hat sie davon erzählt. Und ich spüre ganz genau, dass sie gerade weniger das Krebsgeschwür fürchtet, sondern vor allem, dass ich den Zauber dieser ihrer Erinnerung zerstören könnte. Ohne zu blinzeln, starre ich auf die schwarz-weißen Aufnahmen meiner strahlenden, jungen Mama, meines jungen, ehrfürchtigen Großvaters, so lange, bis sie verschwimmen. Zu welchen Dingen habe ich bisher noch aus Loyalität zu meiner Familie geschwiegen? Was habe ich schon alles normalisiert, obwohl es mich und die Welt krank macht, nur um meine Angehörigen nicht vor den Kopf zu stoßen, um keinen Konflikt mit ihnen zu riskieren? Schnell blättere ich weiter.

Ein paar Seiten weiter ist Opa noch einmal vor einem Denkmal zu sehen. Wieder ganz steif, wieder ganz ehrfürchtig. Daneben steht meine Mutter, kaum älter als auf den Aufnahmen aus Moskau, wieder lächelnd, adrett gekleidet, zukunftssicher. Das war in el-Alamein, sagt sie jetzt ganz leise, denn natürlich weiß auch sie, dass unser Opa nicht dort war, weil er sich für das alte Ägypten interessierte. Wahrscheinlich ist ihr nun auch klar, dass ich nicht nur im Archiv nach Opas vergangenen Verfehlungen suche. Doch obwohl sie es ganz offensichtlich versucht, gelingt es ihr nicht ganz, die Freude aus ihrer Stimme zu tilgen, die ihr die vermeintliche Reiselust ihres Vaters bereitet hat. Ich gehe wieder darüber hinweg. Vor allem wundere ich mich gerade sowieso über mich selbst. Natürlich hat Mama mir schon erzählt, dass sie und Opa Anfang der Siebzigerjahre in Nordafrika waren. Was sie dort getan haben, habe ich aber nie gefragt. Dass sie in el-Alamein waren, wusste ich jedenfalls nicht. Oder habe ich es nicht hören wollen? Falls Mama den Ort doch schon mal genannt hat, hat mir der Name vielleicht nichts gesagt? Ich wusste einfach noch nicht, dass die deutsch-italienischen Panzerverbände in dieser Küstenstadt, ein paar Hundert Kilometer nördlich von Kairo entfernt, im Zweiten Weltkrieg vernichtend geschlagen wurden. Und auch nicht, dass der deutsche Afrika-Feldzug damit zum Glück ein Ende fand, bevor er richtig anfing.

Wieso wollte Opa mit dir nach Ägypten?, frage ich jetzt endlich, vorsichtig, weil mir gerade wieder bewusst wird, wie schwer es fällt, wie weh es tut, all das Grauen mit unserer Familie zusammenzubringen.