9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

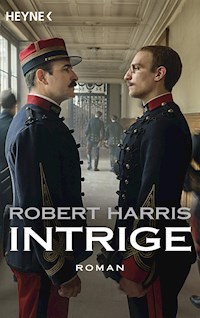

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Erfolgsgekrönte Verfilmung von Roman Polánski mit Jean Dujardin und Louis Garrel in den Hauptrollen

Paris 1894: Alfred Dreyfus soll ein Spion sein und wird wegen Landesverrat zu lebenslanger Haft verurteilt und verbannt. Geheimdienstchef Picquart hegt Zweifel und rollt den Fall neu auf. In den Wirren der Dreyfus-Affäre, die ganz Europa erschüttert, wird der Jäger schließlich selbst zum Gejagten. Die Parallelen zur Gegenwart liegen auf der Hand: ein Geheimdienst, der nicht zu bändigen ist; eine korrupte Justiz, die alles im Namen der nationalen Sicherheit rechtfertigt; eine parteiische Presse, die ein Kesseltreiben gegen eine Minderheit veranstaltet; der angeborene Instinkt aller Mächtigen, ihre Verbrechen erfolgreich zu vertuschen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 748

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

ZUMBUCH

Der aus dem Elsass stammende Offizier Alfred Dreyfus, einziger Jude im französischen Generalstab, soll Militärgeheimnisse an die Deutschen weitergeleitet haben. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit findet ein reiner Indizienprozess mit zweifelhaften Beweisen gegen ihn statt, während die Degradierung nach dem Urteil dann jedoch mit viel Pomp und Getöse öffentlich zelebriert wird. Die Hetzartikel in der Massenpresse tun ein Übriges, dass die gesamte Französische Republik in eine tiefe Krise stürzt. Krawalle, Intrigen, Fälschungen, Ministerstürze, Attentate, versuchte Staatsstreiche sind an der Tagesordnung; kriegerische Auseinandersetzungen mit Deutschland können nicht ausgeschlossen werden. Der offene Antisemitismus in weiten Teilen der Bevölkerung bricht sich Bahn. Zu den wenigen, die von Dreyfus’ Unschuld überzeugt sind, gehört Oberstleutnant Picquart, der neue Geheimdienstchef. Mit dem Kampf für die Rehabilitierung von Dreyfus setzt er allerdings das eigene Leben aufs Spiel.

Es wäre kein Roman von Robert Harris, ginge er nicht universellen und mitunter sehr aktuellen Fragen nach: Was passiert, wenn Geheimdienste außer Kontrolle geraten, wenn der Staat geheime Gerichte zulässt, wenn Minderheiten zum Sündenbock gemacht werden, wenn Politiker ihre Verbrechen zu vertuschen suchen?

»Nah an den historischen Fakten und gleichzeitig bestechend aktuell.« Der Tagesspiegel

ZUMAUTOR

Robert Harris wurde 1957 in Nottingham geboren und studierte in Cambridge. Er war Reporter bei der BBC und Redakteur bei großen Tageszeitungen. 2003 wurde er als bester Kolumnist mit dem »British Press Award« ausgezeichnet. Seine Romane Vaterland, Enigma, Aurora, Pompeji, Imperium, Ghost, Titan, Intrige, Dictator, Konklave, München und zuletzt Der zweite Schlaf wurden allesamt internationale Bestseller. Seine Zusammenarbeit mit Roman Polanski bei der Verfilumg von Ghost (als Der Ghostwriter) brachte ihm den französischen »César« und den »Europäischen Filmpreis« für das beste Drehbuch ein. Robert Harris lebt mit seiner Familie in Berkshire.

ROBERT

HARRIS

INTRIGE

ROMAN

Aus dem Englischen von

Wolfgang Müller

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die OriginalausgabeAN OFFICER AND A SPY

erschien bei Hutchinson, London

Copyright © 2013 by Robert Harris

Copyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Covergestaltung: Nele Schütz Design

Covermotive: © 2019 - Légendaire - R. P. Productions - Gaumont - France 2 Cinéma - France 3 Cinéma - Eliseo Cinéma - Rai Cinéma Le Cercle Noir pur Silenzio Photo Guy Ferrandis / All rights reserved

ISBN: 978-3-641-10811-3 V005

www.heyne.de

Für Gill

Anmerkungen des Autors

Das Buch nutzt die Techniken des Romans, um die wahre Geschichte der Dreyfus-Affäre zu erzählen, dem vielleicht größten politischen Skandal und Justizirrtum der Geschichte. Die Affäre schlug in den 1890er-Jahren erst Frankreich und schließlich die ganze Welt in ihren Bann. Sie ereignete sich, nur fünfundzwanzig Jahre nachdem die Deutschen die Franzosen im Krieg von 1870/71 vernichtend geschlagen und Elsass-Lothringen besetzt hatten – ein seismischer Schock für das Kräfteverhältnis in Europa und Vorbote des Ersten und Zweiten Weltkriegs.

Keine der Personen des Buches, nicht einmal die nebensächlichste, ist gänzlich erfunden, und fast alle geschilderten Ereignisse haben sich zumindest in irgendeiner Form im wirklichen Leben tatsächlich abgespielt.

Aber um Geschichte in einen Roman zu verwandeln, war ich natürlich genötigt, zu vereinfachen, zu dramatisieren, manche Figuren ganz wegzulassen und viele persönliche Details zu erfinden. Insbesondere hat Georges Picquart nie einen geheimen Bericht über die Dreyfus-Affäre geschrieben, und er hat diesen auch nicht in einem Bankschließfach in Genf hinterlegt mit der Anweisung, ihn erst einhundert Jahre nach seinem Tod zu veröffentlichen.

Aber ein Schriftsteller kann sich eben was einfallen lassen.

Robert Harris, am französischen Nationalfeiertag 2013

Dramatis Personae

Die Familie Dreyfus

Alfred Dreyfus

Lucie Dreyfus, seine Frau

Mathieu Dreyfus, sein Bruder

Pierre und Jeanne Dreyfus, seine Kinder

Die Armee

General Auguste Mercier, Kriegsminister, 1893–1895

General Jean-Baptiste Billot, Kriegsminister, 1896–1898

General Raoul le Mouton de Boisdeffre, Chef des Generalstabs

General Charles-Arthur Gonse, Chef der Zweiten Abteilung (Militärischer Geheimdienst)

General Georges Gabriel de Pellieux, Militärkommandant, Département Seine

Oberst Armand du Paty de Clam, stellvertretender Chef der Dritten Abteilung (Einsätze und Ausbildung)

Oberst Foucault, Militärattaché in Berlin

Major Marie Charles Ferdinand Walsin-Esterházy, 74. Infanterieregiment

Die Statistik-Abteilung

Oberst Jean Sandherr, Chef, 1887–1895

Oberstleutnant Marie-Georges Picquart, Chef, 1895–1897

Major Hubert-Joseph Henry

Hauptmann Jules-Maximilien Lauth

Hauptmann Junck

Hauptmann Valdant

Felix Gribelin, Archivar

Madame Marie Bastian, Agentin

Die Sûreté (Kriminalpolizei)

François Guénée

Jean-Alfred Desvernine

Louis Tomps

Der Schriftsachverständige

Alphonse Bertillon

Die Anwälte

Louis Leblois, Picquarts Freund und Anwalt

Fernand Labori, Anwalt von Zola, Picquart und Alfred Dreyfus

Edgar Demange, Anwalt von Alfred Dreyfus

Paul Bertulus, Untersuchungsrichter

Georges Picquarts privater Kreis

Pauline Monnier

Blanche de Comminges und Familie

Louis und Martha Leblois, Freunde aus dem Elsass

Edmond und Jeanne Gast, Cousins

Anna und Jules Gay, Schwester und Schwager

Germain Ducasse, Freund und Protegé

Major Albert Curé, alter Armeekamerad

Die Diplomaten

Oberstleutnant Maximilian von Schwartzkoppen, deutscher Militärattaché

Major Alessandro Panizzardi, italienischer Militärattaché

Die »Dreyfusarden«

Émile Zola

Georges Clemenceau, Politiker und Zeitungsverleger

Albert Clemenceau, Anwalt

Auguste Scheurer-Kestner, Vizepräsident des französischen Senats

Jean Jaurès, Führer der französischen Sozialisten

Joseph Reinach, Politiker und Schriftsteller

Arthur Ranc, Politiker

Bernard Lazare, Journalist

TEIL I

1

»Major Picquart für den Kriegsminister …«

Der Wachposten an der Rue Saint-Dominique tritt aus seinem Häuschen, öffnet das Tor, und ich laufe im wirbelnden Schnee durch den windigen Innenhof in das warme Foyer des Hôtel de Brienne, wo ein schneidiger junger Hauptmann der Republikanischen Garde aufsteht, um mir zu salutieren. Ich wiederhole in dringlicherem Ton: »Major Picquart für den Kriegsminister …!«

Der Hauptmann geht vor, ich folge. Wir gehen über den schwarz-weißen Marmorboden in der offiziellen Residenz des Ministers, eine geschwungene Treppe hinauf, vorbei an silbernen Rüstungen aus der Zeit des Sonnenkönigs Ludwig XIV., vorbei an Davids Bonaparte beim Überschreiten der Alpen am Großen Sankt Bernhard, einem scheußlichen Stück imperialen Kitschs, und erreichen den ersten Stock, wo der Hauptmann meine Ankunft meldet und ich neben einem Fenster mit Blick auf das Anwesen stehen bleibe und allein für ein paar Augenblicke etwas Seltenes und Wunderschönes betrachten kann: einen unter einer Schneedecke stumm daliegenden Garten an einem Wintermorgen mitten in einer Stadt. Sogar das gelbe elektrische Licht im Kriegsministerium, das durch die feingliedrigen Äste der Bäume schimmert, hat eine magische Qualität.

»General Mercier erwartet Sie, Herr Major.«

Das Büro des Ministers ist riesig, kunstvoll in zartem Grünblau vertäfelt und hat einen Doppelbalkon mit Blick auf den verschneiten Rasen. Zwei ältere Männer in schwarzer Uniform, die ranghöchsten Offiziere des Kriegsministeriums, stehen mit dem Rücken vor dem offenen Kamin und wärmen sich die Beine. Der eine ist General Raoul Le Mouton de Boisdeffre, Chef des Generalstabs, Experte in russischen Angelegenheiten, Architekt unserer aufkeimenden Allianz mit dem neuen Zaren und schon so lange mit dem Zarenhof beschäftigt, dass er mit seinem steifen Backenbart zunehmend wie ein russischer Graf aussieht. Der andere, etwas über sechzig Jahre alt, ist sein Vorgesetzter; der Kriegsminister persönlich, General Auguste Mercier.

Ich gehe bis zur Mitte des Teppichs und salutiere.

Merciers Gesicht ist eigenartig zerknittert und regungslos, wie eine Ledermaske. Manchmal bilde ich mir ein, dass mich durch seine schmalen Augenschlitze ein anderer Mann anschaut. »Nun, Major Picquart, das hat ja nicht lange gedauert«, sagt er mit seiner ruhigen Stimme. »Wann war es zu Ende?«

»Vor einer halben Stunde, Herr General.«

»Jetzt ist also alles vorbei?«

Ich nicke. »Es ist alles vorbei.«

Und damit beginnt es.

*

»Kommen Sie, setzen Sie sich vor den Kamin«, sagt der Minister. Er spricht wie immer mit sehr leiser Stimme und deutet auf einen vergoldeten Stuhl. »Na los, holen Sie ihn her. Ziehen Sie Ihren Mantel aus. Erzählen Sie uns alles, was passiert ist.«

Gespannt vor Erwartung sitzt er auf der Kante seines Stuhls: den Oberkörper vorgebeugt, die Hände verschränkt, die Unterarme auf die Knie gestützt. Das Protokoll hat ihn daran gehindert, dem morgendlichen Spektakel persönlich beizuwohnen. Er befindet sich in der Lage eines Impresarios, der die eigene Vorführung verpasst hat. Er giert nach Einzelheiten: Einsichten, Beobachtungen, Farbe.

»Als Erstes, wie war die Stimmung auf den Straßen?«

»Ich würde sagen, die Stimmung war … erwartungsvoll.«

Ich schildere, wie ich noch vor Anbruch der Dämmerung im Dunkeln meine Wohnung verließ, um zu Fuß zur École Militaire zu gehen. Auf den Straßen war es für einen Samstag ungewöhnlich ruhig, zumindest anfangs und wohl auch wegen der Eiseskälte. »Der jüdische Sabbat«, wirft Mercier mit einem leichten Lächeln ein. Unterwegs kam mir, was ich jetzt allerdings nicht erwähne, auf den tristen Trottoirs der Rue Boissière und Avenue du Trocadéro der Gedanke, ob die große Inszenierung des Ministers sich nicht als Reinfall erweisen könnte. Doch dann erreichte ich den Pont de l’Alma und sah die schattenhafte Menschenmenge, die sich über das dunkle Wasser der Seine wälzte. Und da wurde mir klar, was Mercier schon die ganze Zeit gewusst haben musste: dass der menschliche Trieb, der Demütigung eines anderen Menschen zuzuschauen, immer genügend Schutz gegen die Kälte bot.

Ich schloss mich den Menschen an, die in Richtung Süden strömten, sich über den Fluss und dann durch die Avenue Bosquet bewegten – die Menge war so dicht, dass sie sich von den hölzernen Gehsteigen auf die Straßen ergoss. Sie erinnerte mich an Rennbahnbesucher – es herrschte die gleiche gemeinschaftliche Spannung, das gleiche einfache Streben nach einem klassenlosen Vergnügen. Zeitungsverkäufer drängten sich immer wieder durch die Menschen, um die Morgenausgaben anzupreisen. Der Duft von gerösteten Kastanien stieg aus den Kohlenpfannen am Straßenrand auf.

Am Ende der Avenue löste ich mich aus der Menge und überquerte die Straße zur École Militaire, wo ich bis vor einem Jahr als Dozent für Topografie gelehrt hatte. Die Menschen strömten an mir vorbei zum offiziellen Sammelpunkt auf der Place de Fontenoy. Es wurde langsam hell. Die École hallte vom Lärm von Trommeln und Blashörnern, Pferdehufen und Flüchen, gebrüllten Befehlen und stampfenden Stiefeln wider. An jedes der neun in Paris stationierten Infanterieregimenter war der Befehl ergangen, zwei Kompanien für die Zeremonie abzustellen, eine mit erfahrenen Männern, die andere mit frischen Rekruten, deren Charakter, so Merciers Meinung, durch dieses Beispiel gestärkt würde. Als ich die großen Salons durchquert hatte und auf die Cour Morland hinaustrat, waren schon Tausende Männer auf dem gefrorenen Matsch angetreten.

Ich habe nie an einer öffentlichen Hinrichtung teilgenommen, habe nie zuvor diese besondere Atmosphäre geschmeckt, aber ich stelle mir vor, dass es so ähnlich sein muss wie an jenem Morgen in der École Militaire. Die Weite der Cour Morland bildete die passende Bühne für ein großartiges Spektakel. Und in der Ferne, jenseits der Absperrungen hinter einer Reihe schwarz uniformierter Gendarmen, wogte auf dem Halbkreis der Place de Fontenoy das große raunende Meer aus rosafarbenen Gesichtern. Jeder Zentimeter war besetzt. Die Leute standen auf den Bänken und auf den Dächern von Kutschen und Pferdeomnibussen, sie saßen auf den Ästen der Bäume, und ein Mann hatte es sogar geschafft, auf die Spitze des Kriegerdenkmals von 1870 zu klettern.

Mercier saugt jedes Detail auf. »Was schätzen Sie, wie viele Menschen waren da?«, fragt er mich.

»Der Polizeipräfekt sagt, bestimmt zwanzigtausend.«

»Tatsächlich?« Der Minister ist weniger beeindruckt, als ich erwartet habe. »Eigentlich wollte ich ja, dass die Zeremonie auf der Rennbahn Longchamp stattfindet. Die hat ein Fassungsvermögen von fünfzigtausend.«

»Und hört sich ja ganz so an, als hätten Sie die auch füllen können«, sagt Boisdeffre schmeichlerisch.

»Natürlich hätten wir die füllen können! Aber das Innenministerium hatte Bedenken wegen öffentlicher Unruhen. Während ich der Meinung bin: Je größer die Menge, desto stärker die Lektion.«

Trotzdem kamen mir zwanzigtausend viel vor. Der Lärm der Menge war gedämpft, aber unheilvoll, wie das Atmen eines gewaltigen Tieres, das vorübergehend ruhig dalag, aber binnen eines Augenblicks gefährlich zuschnappen konnte. Kurz vor acht erschien eine Eskorte Kavallerie, die an der Menge vorbeitrabte, und plötzlich begann sich die Bestie zu regen, weil zwischen den Reitern eine von vier Pferden gezogene Gefangenenkutsche zu sehen war. Eine Woge aus höhnischem Gejohle erhob sich und schwappte über die Kutsche hinweg. Die Kolonne verlangsamte ihr Tempo, ein Tor wurde geöffnet, und das Gefährt und seine Bewacher klapperten über das Kopfsteinpflaster in die École.

»Schauen Sie genau hin, Major Picquart«, sagte ein Mann neben mir, während die Kutsche im Innenhof verschwand. »Die Römer warfen den Löwen Christen zum Fraß vor, wir nehmen Juden. Das nennt man wohl Fortschritt.«

Er war in einen Wintermantel mit hochgestelltem Kragen gehüllt, trug einen grauen Schal um den Hals und eine tief ins Gesicht gezogene Mütze. Als Erstes erkannte ich ihn an seiner Stimme, dann an dem hemmungslosen Zittern seines Körpers.

Ich salutierte. »Oberst Sandherr.«

»Von wo schauen Sie sich das Schauspiel an?«, fragte Sandherr.

»Ich weiß noch nicht.«

»Sie können mich und meine Männer gern begleiten.«

»Es wäre mir eine Ehre. Aber zuerst muss ich noch überprüfen, ob alles nach den Anweisungen des Ministers abläuft.«

»Erfüllen Sie Ihre Pflichten, wir erwarten Sie dann dort drüben.« Er zeigte mit zitternder Hand quer über die Cour Morland. »Von da hat man einen guten Blick.«

Meine Pflichten! Im Rückblick frage ich mich, ob er das sarkastisch gemeint hat. Ich ging hinüber zum Garnisonsbüro, wo sich der Gefangene in Gewahrsam von Hauptmann Lebrun-Renault von der Republikanischen Garde befand. Ich hatte kein Verlangen, den Verurteilten wiederzusehen. Er war vor zwei Jahren genau in diesem Gebäude einer meiner Studenten gewesen. Ich hatte ihm nichts zu sagen. Ich empfand nichts für ihn. Ich wünschte, er wäre nie geboren worden, und jetzt wollte ich, dass er verschwand – aus Paris, aus Frankreich, aus Europa. Ein Soldat holte Lebrun-Renault, der sich als großer junger Mann mit einem roten Pferdegesicht entpuppte und mir eher wie ein Polizist vorkam. Der Hauptmann erstattete Bericht. »Der Verräter ist nervös, aber ruhig. Ich glaube nicht, dass er Ärger macht. Man hat die Fäden seiner Uniform gelöst und seinen Säbel eingekerbt, damit er leicht bricht. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Wenn er versucht, eine Rede zu halten, wird General Darras der Kapelle ein Zeichen geben, in deren Marsch der Redner dann untergeht.«

»Welchen Marsch man wohl wählt, um einen Redner untergehen zu lassen?«, sagt Mercier nachdenklich.

»Vielleicht ein Seemannslied, Herr Minister«, sagt Boisdeffre.

»Der war gut!«, sagt Mercier bedächtig. Aber er lächelt nicht, er lächelt nur selten. Er wendet sich wieder an mich. »Dann haben Sie also das Zeremoniell zusammen mit Sandherr und seinen Männern beobachtet. Was halten Sie von denen?«

Unsicher, was ich ihm antworten soll – schließlich ist Sandherr Oberst –, wähle ich vorsichtig meine Worte. »Passionierte Patrioten, die unschätzbare Arbeit leisten und dafür wenig oder gar keine Anerkennung erhalten.«

Eine gute Antwort. So gut, dass sie vielleicht mein ganzes Leben veränderte – und damit auch die Geschichte, die ich im Begriff bin zu erzählen. Wie auch immer, Mercier, oder der Mann hinter der Maske Merciers, schaut mich eindringlich an, als wollte er sich vergewissern, ob ich das wirklich ernst meinte, und nickt dann zustimmend. »Sie haben recht, Picquart. Frankreich verdankt ihnen viel.«

Die sechs Musterpatrioten waren an diesem Morgen vollzählig anwesend, um der Krönung ihrer Arbeit beizuwohnen: der Arbeit der Statistik-Abteilung des Generalstabs, wie ihr beschönigender Name lautete. Nach meinem Gespräch mit Lebrun-Renault stieß ich zu ihnen. Sie standen etwas abseits von allen anderen in der südwestlichen Ecke des Exerzierplatzes im Windschatten eines der niedrigen, rundum laufenden Gebäude. Sandherr hatte die Hände in die Taschen gesteckt, hielt den Kopf gesenkt und machte einen vollkommen abwesenden Eindruck …

»Erinnern Sie sich noch?«, unterbricht mich der Kriegsminister und wendet sich an Boisdeffre. »Früher hieß es, Jean Sandherr sei der attraktivste Mann in der französischen Armee.«

»Ja, ich erinnere mich, Herr Minister«, sagt der Chef des Generalstabs. »Kaum zu glauben, wenn man ihn jetzt sieht. Armer Kerl.«

Auf der einen Seite von Sandherr stand sein Stellvertreter, ein fetter Alkoholiker mit ziegelsteinrotem Gesicht, der regelmäßig einen Schluck aus seinem metallisch graublauen Flachmann nahm, auf der anderen Seite das einzige Mitglied seines Stabs, das ich vom Sehen kannte, der massige Hauptmann Hubert-Joseph Henry. Er klopfte mir auf die Schulter und gab mit dröhnender Stimme seiner Hoffnung Ausdruck, dass ich ihn in meinem Bericht an den Minister erwähnen würde. Die beiden rangniedrigeren Offiziere der Abteilung, beides Hauptleute, sahen dagegen vergleichsweise farblos aus. Zu der Gruppe gehörte auch ein Zivilist, ein knochendürrer Angestellter, der ein Opernglas in der Hand hielt und aussah, als käme er nur selten an die frische Luft. Sie machten mir Platz, und der Alkoholiker bot mir einen Schluck von seinem billigen Kognak an. Kurz darauf gesellten sich zwei weitere Außenstehende zu uns, ein eleganter Beamter aus dem Außenministerium und Major Armand du Paty de Clam vom Generalstab, ein irritierender Einfaltspinsel, dessen Monokel im Morgenlicht wie eine leere Augenhöhle blinkte.

Inzwischen war es fast so weit, und man konnte spüren, dass die Spannung unter dem unheilvoll blassen Himmel anstieg. Fast viertausend Soldaten waren angetreten, und doch machten sie nicht das geringste Geräusch. Sogar die Menschenmenge war verstummt. Die einzige Bewegung war an den Rändern der Cour Morland auszumachen, wo noch einige geladene Gäste, in Eile und sich wie verspätete Nachzügler bei einer Beerdigung entschuldigend, zu ihren Plätzen geführt wurden. Eine winzige, schlanke Frau, die eine weiße Pelzkappe, einen Muff und einen rüschenbesetzten Schirm trug und von einem groß gewachsenen Dragonerleutnant begleitet wurde, war von einigen Zuschauern direkt hinter den Absperrungen erkannt worden, und ein leises Prasseln klatschender Hände sowie vereinzelte Hurras und Bravos wehten über den harten Matsch.

Sandherr hob den Kopf. »Wer zum Teufel ist das?«, grummelte er.

Einer der Hauptleute ließ sich von dem Angestellten das Opernglas geben und richtete es auf die Dame im Pelz, die jetzt huldvoll der Menge zunickte und mit ihrem Schirm winkte.

»Ich will verflucht sein, wenn das nicht Sarah die Göttliche ist!« Er stellte die Schärfe etwas nach. »Und das ist Rochebouët vom Achtundzwanzigsten, dieser verdammte Glückspilz!«

Mercier lehnt sich zurück und streichelt seinen weißen Schnurrbart. Sarah Bernhardt bei seiner Inszenierung, das ist der Stoff, den er von mir haben will: künstlerisches Flair, Gesellschaftstratsch. Trotzdem spielt er den Ungehaltenen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand eine Schauspielerin einladen würde …«

Zehn vor neun ritt der Kommandant der Parade, General Darras, auf dem Kopfsteinpflasterpfad zur Mitte des Exerzierplatzes. Das Pferd des Generals schnaubte und neigte den Kopf, als der General es anhielt. Er ließ es sich einmal um die eigene Achse drehen, wobei es die riesige Menschenmenge beäugte. Dann stampfte das Pferd einmal auf den harten Boden auf und blieb still stehen.

Um neun begann die Uhr zu schlagen, und es ertönte das Kommando: »Kompanien! Stillgestanden!« In donnerndem Gleichklang schlugen die Stiefel von viertausend Männern zusammen. Im gleichen Augenblick erschienen am äußersten Rand des Exerzierplatzes fünf Gestalten und gingen auf den General zu. Als sie näher kamen, verwandelten sich die verschwommenen Umrisse in eine Eskorte aus vier Artilleristen, die den verurteilten Mann auf den Platz begleiteten. Sie marschierten zügig und so perfekt aufeinander abgestimmt, dass der rechte Stiefel genau bei jedem fünften Schritt zusammen mit einem Glockenschlag auf den Boden traf. Nur einmal stolperte der Gefangene, fand aber schnell wieder in den Gleichschritt zurück. Als das Echo des letzten Schlags verklungen war, blieben sie stehen und salutierten. Dann machten die Artilleristen kehrt und marschierten davon. Der Verurteilte stand jetzt allein vor dem General.

Trommelwirbel. Eine Hornfanfare. Ein Beamter trat vor und hob wie ein Herold in einem Theaterstück ein Schriftstück auf Gesichtshöhe. Die Worte der Verlautbarung flatterten im eisigen Wind, aber seine Stimme war für einen kleinen Mann wie ihn erstaunlich kraftvoll.

»Im Namen des französischen Volkes«, verkündete er. »Das erste permanente Kriegsgericht der Militärregierung von Paris hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit getagt und sein Urteil wie folgt in öffentlicher Sitzung verkündet. Über die folgende einzige Frage hatten die Mitglieder des Gerichts zu befinden: Ist Alfred Dreyfus, Hauptmann des 14. Artillerieregiments, dem Generalstab zugeteilter Offizier und Anwärter für den Generalstab der Armee, schuldig, im Jahr 1894 einer fremden Macht oder ihren Mittelspersonen in Paris eine bestimmte Anzahl von geheimen oder vertraulichen die Landesverteidigung betreffende Dokumenten ausgehändigt zu haben?

Die Richter haben einstimmig erklärt: Ja, der Angeklagte ist schuldig.

Das Gericht verurteilt Alfred Dreyfus einstimmig zur Deportation und lebenslänglichen Haft an einem befestigten Ort, verkündet die Entlassung des Hauptmanns Alfred Dreyfus und bestimmt, dass seine militärische Degradierung vor der ersten Paradeformation der Garnison von Paris stattzufinden hat.«

Der Beamte trat zurück. General Darras richtete sich in den Steigbügeln auf und zog seinen Säbel. Der Verurteilte musste den Kopf zurücklegen, um zu ihm aufschauen zu können. Der Kneifer war ihm abgenommen worden. Er trug eine randlose Brille.

»Alfred Dreyfus, Sie sind unwürdig, Waffen zu tragen. Im Namen des französischen Volkes sind Sie hiermit degradiert!«

»Und das war der Augenblick, in dem der Gefangene zum ersten Mal etwas von sich gab«, sage ich zu Mercier.

Mercier zuckt überrascht zurück. »Er hat etwas gesagt?«

»Ja.« Ich ziehe mein Notizbuch aus der Hosentasche. »Er hob beide Arme in die Höhe und rief …« Ich schaue auf meine Notizen, um Dreyfus’ Worte genau wiedergeben zu können. »Soldaten, man degradiert einen unschuldigen Mann … Soldaten, man entehrt einen unschuldigen Mann … Lang lebe Frankreich … Lang lebe die Armee …« Ich lese es einfach vor, ohne jede Emotion, was angemessen ist, da die Worte genauso vorgetragen wurden. Der einzige Unterschied ist der, dass Dreyfus, ein Jude aus Mülhausen, mit einem leichten deutschen Akzent sprach.

Der Minister runzelt die Stirn. »Wie konnte das passieren? Ich dachte, man wollte einen Marsch spielen lassen, wenn der Gefangene zu einer Rede anhebt?«

»General Darras war der Ansicht, dass einige wenige Worte des Protests nicht als Rede anzusehen wären und dass die Musik die Würde des feierlichen Ereignisses gestört hätte.«

»Hat es irgendeine Reaktion aus der Menge gegeben?«

»Ja.« Ich schaue wieder in meine Notizen. »Sie haben angefangen ›Tod … Tod … Tod …‹ zu skandieren.«

Als wir die Sprechchöre hörten, schauten wir zu den Absperrungen. »Sie müssen weitermachen, oder aber das Ganze ufert aus«, sagte Sandherr.

Ich bat um das Opernglas, hob es an die Augen, stellte scharf und sah einen Riesen von Mann, einen Feldwebel der Republikanischen Garde, der Hand an Dreyfus legte. Mit einer Serie kraftvoller Bewegungen riss er Dreyfus die Epauletten von den Schultern, die Knöpfe vom Uniformrock und die Goldtressen von den Ärmeln, kniete sich dann auf den Boden und riss ihm die roten Streifen von der Hose. Ich stellte auf Dreyfus’ Gesicht scharf. Es war ausdruckslos. Er schaute geradeaus, während er hin und her gezerrt wurde und die Demütigungen über sich ergehen ließ wie ein Kind, dem ein wütender Erwachsener die Kleidung in Ordnung brachte. Schließlich zog der Feldwebel Dreyfus’ Säbel aus der Scheide, steckte die Spitze in den harten Matsch und zerbrach die Klinge mit einem Kniestoß. Er warf die beiden Hälften auf den kleinen Kurzwarenhaufen vor Dreyfus’ Füßen, trat zwei zackige Schritte zurück, wandte den Kopf dem General zu und salutierte, während Dreyfus den Blick senkte und die zerrissenen Symbole seiner Ehre betrachtete.

»Na los, Picquart, Sie haben das Fernglas«, sagte Sandherr ungeduldig. »Erzählen Sie uns, wie er aussieht.«

»Er sieht aus wie ein jüdischer Schneider, der den Preis für all die unbrauchbaren Goldtressen abschätzt«, sagte ich und gab dem Angestellten das Opernglas zurück. »Fehlt nur noch das Maßband um den Hals, dann könnte er in jeder Schneiderei in der Rue Auber stehen.«

»Das ist gut«, sagte Sandherr. »Das gefällt mir.«

»Sehr gut«, sagt Mercier wie ein Echo und schließt die Augen. »Ich sehe ihn genau vor mir.«

Wieder erklang Dreyfus’ laute Stimme. »Lang lebe Frankreich! Ich schwöre, ich bin unschuldig!«

Dann begann er seinen langen Marsch entlang den vier Seiten der Cour Morland. In seiner zerrissenen Uniform schritt er jede Einheit ab, damit die Soldaten sich immer daran erinnerten, wie die Armee mit Verrätern umging. Gelegentlich rief er: »Ich bin unschuldig!«, was höhnisches Gejohle und Rufe wie »Judas!« oder »jüdischer Verräter!« seitens der Menge hervorrief. Die gesamte Prozedur schien sich endlos hinzuziehen, obwohl sie meiner Uhr nach höchstens sieben Minuten dauerte.

Als Dreyfus in unsere Richtung ging, war gerade der Mann aus dem Außenministerium mit dem Fernglas an der Reihe. »Ich verstehe das nicht«, sagte er mit seiner gelangweilten Stimme. »Wie kann der Bursche nach einer derartigen Erniedrigung immer noch behaupten, dass er unschuldig ist? Wenn er wirklich unschuldig wäre, dann müsste er doch dagegen ankämpfen, anstatt sich so zahm herumführen zu lassen. Oder ist das ein Wesenszug der Juden, was meinen Sie?«

»Natürlich ist das ein Wesenszug der Juden!«, erwiderte Sandherr. »Das ist eine Rasse ohne jeden Patriotismus, ohne Ehre oder Stolz. Sie kennen nichts anderes, nur Verrat an den Menschen, mit denen sie seit Jahrhunderten zusammenleben. Seit Jesus Christus.«

Als Dreyfus an uns vorbeiging, wandte ihm Sandherr zum Zeichen seiner Verachtung den Rücken zu. Ich jedoch konnte meinen Blick nicht von ihm losreißen. Ob wegen der drei Monate im Gefängnis oder wegen der bitteren Kälte an jenem Morgen, sein Gesicht war grauweiß und aufgedunsen: die Farbe einer Made. Der knopflose schwarze Uniformrock stand offen, darunter war sein weißes Hemd zu sehen. Das spärliche Haar stand in Büscheln ab, und irgendetwas glänzte darin. Immer noch ging er im Gleichschritt, als er mit seinen Wachen an uns vorbeimarschierte. Er schaute in unsere Richtung, und kurz begegneten sich unsere Blicke. Ich blickte direkt in seine Seele, sah die animalische Angst, sah den verzweifelten psychischen Kampf, der ihn vor dem Zusammenbruch bewahrte. Als er weiterging, begriff ich, dass das Glänzende in seinem Haar Spucke war. Er muss sich gefragt haben, welche Rolle ich bei seinem Untergang gespielt habe.

Nur eine Etappe seines Golgathas war noch übrig: entlang den Absperrungen direkt an der Menschenmenge vorbei, für ihn die schwierigste, da bin ich mir sicher. Die Polizei versuchte, die Menschen mit verschränkten Armen auf Abstand zu halten. Aber als die Zuschauer den Gefangenen näher kommen sahen, drängten sie vorwärts. Der Polizeikordon quoll nach vorn, spannte sich und zerriss. Eine Flut von Zuschauern ergoss sich auf das Pflaster und lief zu den Absperrungen. Dreyfus blieb stehen, drehte sich um, hob die Arme und sagte etwas. Da er mir den Rücken zuwandte, konnte ich nichts verstehen, nur die vertrauten Verhöhnungen wie »Judas!« und »Verräter!« und »Tod dem Juden!«, die ihm ins Gesicht schlugen.

Seine Eskorte zog ihn schließlich weg und schob ihn zu der Gefängniskutsche, die mit ihren Vorreitern nur ein paar Meter entfernt wartete. Die Hände des Verurteilten wurden mit Handschellen auf den Rücken gefesselt. Er stieg in die Kutsche. Die Türen wurden geschlossen und verriegelt, Peitschen knallten, und die Kutsche schoss durch das Tor hinaus auf die Place de Fontenoy. Einen Augenblick lang hatte ich meine Zweifel gehabt, ob sie den herandrängenden Menschen entkommen würde, die mit den Fäusten auf die Seitenwände der Kutsche zu schlagen versuchten. Aber die Kavallerieoffiziere trieben sie mit den flachen Seiten ihrer Säbel zurück. Dann hörte ich zweimal die Peitsche knallen, danach ein Kommando des Kutschers, die Kutsche beschleunigte, löste sich aus dem Mob, bog nach links ab und verschwand.

Kurz danach erhielten die Kompanien den Befehl zum Abmarsch. Das Stampfen der Stiefel ließ den Boden erzittern. Hörner ertönten, Trommeln schlugen den Takt. Als die Kapelle LeRégiment de Sambre-et-Meuse zu spielen begann, fing es an zu schneien. Ich fühlte eine große Erleichterung. Ich glaube, wir alle waren erleichtert. Spontan schüttelten wir uns die Hände. Es war, als hätte sich ein gesunder Körper von etwas Verfaultem, Schädlichem befreit, damit das Leben jetzt von Neuem beginnen konnte.

*

Ich beende meinen Bericht. Im Zimmer des Ministers herrscht Stille. Nur das Prasseln des Kaminfeuers ist zu hören.

»Schade nur, dass der Verräter am Leben bleibt«, sagt Mercier schließlich. »Der Tod wäre vor allem für ihn selbst das Beste. Was für ein Leben hat er jetzt noch vor sich? Es wäre menschlicher gewesen, ihm den Garaus zu machen. Deshalb wollte ich, dass die Abgeordnetenkammer die Todesstrafe für Landesverrat wieder einführt.«

Boisdeffre nickt unterwürfig. »Sie haben Ihr Bestes getan, Herr Minister.«

Merciers Kniegelenke knacken, während er sich langsam erhebt. Ich stehe ebenfalls auf. Er geht zu einem großen Globus, der sich in einem Gestell neben seinem Schreibtisch befindet. Er winkt mich zu sich, setzt eine Brille auf und schaut wie eine kurzsichtige Gottheit hinunter auf die Erde.

»Er muss an einen Ort verbannt werden, wo es ihm unmöglich ist, mit irgendwem zu reden. An einen Ort, von wo er keine weiteren verräterischen Botschaften herausschmuggeln kann. Und, was genauso wichtig ist, wo niemand mit ihm in Kontakt treten kann.«

Der Minister berührt mit seiner überraschend zartgliedrigen Hand die nördliche Halbkugel und dreht sachte den Globus. Der Atlantik gleitet vorbei. Er hält den Globus an und zeigt auf einen Punkt vor der Küste von Südamerika, siebentausend Kilometer von Paris entfernt. Er schaut mich an und wartet mit erhobener Augenbraue auf meine Vermutung.

»Die Strafkolonie in Cayenne«, sage ich.

»Fast, aber noch sicherer.« Er beugt sich vor und tippt auf die Stelle. »Die Teufelsinsel: fünfzehn Kilometer vor der Küste. Da wimmelt es von Haien. Wegen der riesigen Wellen und starken Strömung kann man kaum mit einem Boot anlanden.«

»Ich dachte, die hätte man schon vor Jahren geschlossen.«

»Stimmt. Zuletzt war da eine Strafkolonie mit Leprakranken. Dafür brauche ich die Zustimmung der Abgeordnetenkammer, aber diesmal bekomme ich sie. Die Insel wird speziell für Dreyfus wieder in Betrieb genommen. Nun, was sagen Sie dazu?«

Meine erste Reaktion ist Überraschung. Mercier, der mit einer Engländerin verheiratet ist, gilt als Republikaner und Freidenker – er lehnt es zum Beispiel ab, in die Kirche zu gehen. Ich bewundere diese Eigenschaften, und trotzdem, er hat etwas von einem besessenen Jesuiten. Teufelsinsel, denke ich. Wir stehen kurz vor dem zwanzigsten Jahrhundert, nicht dem achtzehnten …

»Nun?«, sagt er noch einmal. »Was meinen Sie?«

»Hat das nicht einen Hauch von …« Ich wähle das Wort mit großem Bedacht, da ich nicht taktlos erscheinen will. »… Dumas?«

»Dumas? Was meinen Sie mit Dumas?«

»Nur dass es sich anhört wie eine Bestrafung aus einem historischen Roman. Es klingt nach Der Mann mit der eisernen Maske. Wird Dreyfus dann nicht als Der Mann auf der Teufelsinsel bekannt werden? Es wird ihn zum berühmtesten Sträfling der Welt machen …«

»Genau!«, ruft Mercier und schlägt sich in einem seltenen Gefühlsausbruch auf die Schenkel. »Das genau ist es, was mir daran so gefällt. Es fesselt die Fantasie der Öffentlichkeit.«

Ich beuge mich seinem überlegenen politischen Urteilsvermögen, frage mich aber gleichzeitig, was die Öffentlichkeit damit zu tun hat. Erst als ich schon meinen Mantel in der Hand habe, gibt er mir einen Hinweis.

»Gut möglich, dass Sie mich heute zum letzten Mal in diesem Büro angetroffen haben«, sagt der Minister.

»Tut mir leid, das zu hören, Herr General.«

»Sie sollten wissen, dass mich Politik nicht sonderlich interessiert. Ich bin Berufssoldat, kein Politiker. Wie es scheint, herrscht große Unzufriedenheit mit den Parteien. Möglicherweise wird diese Regierung nur noch ein oder zwei Wochen Bestand haben. Vielleicht werden wir sogar einen neuen Präsidenten bekommen.« Er zuckt mit den Achseln. »Wie auch immer, so ist es nun mal. Wir Soldaten dienen da, wo man uns hinstellt.« Er schüttelt mir die Hand. »Sie haben mich während dieser elenden Dreyfus-Affäre mit Ihrem Scharfsinn beeindruckt, Major Picquart. Das wird man ihm nicht vergessen, oder, Herr General?«

»Nein, Herr Minister.« Boisdeffre steht ebenfalls auf und schüttelt mir die Hand. »Danke, Picquart. Höchst aufschlussreich. Fast so, als wäre man selbst dabei gewesen. Ach, übrigens, wie geht es Ihren Russischstudien?«

»Ich bezweifele, dass ich die Sprache jemals werde sprechen können, Herr General, aber inzwischen kann ich schon Tolstoi lesen – mit Wörterbuch natürlich.«

»Ausgezeichnet. Zwischen Frankreich und Russland sind große Dinge im Entstehen. Eine gute Kenntnis des Russischen wird für einen aufstrebenden Offizier von großem Nutzen sein.«

Ich habe schon den Türgriff in der Hand und fühle mich angesichts all des Lobes angemessen geschmeichelt, als Merciers Stimme plötzlich noch einmal erklingt. »Ach, sagen Sie, ist eigentlich irgendwann mal mein Name erwähnt worden?«

»Pardon?« Ich bin mir nicht sicher, was er meint. »Erwähnt in welchem Zusammenhang?«

»Während der Zeremonie heute Morgen …«

»Ich glaube nicht …«

»Nun ja, spielt ja auch keine Rolle.« Mercier macht eine wegwerfende Handbewegung. »Ich habe mich nur gefragt, ob es in der Menge irgendeine Art von Demonstration gegeben hat.«

»Nein, nicht dass es mir aufgefallen wäre.«

»Gut. Das habe ich auch nicht erwartet.«

Ich schließe leise die Tür hinter mir.

*

Ich trete wieder hinaus in die windige Schlucht der Rue Saint-Dominique, setze meine Mütze auf und gehe die hundert Meter zum benachbarten Kriegsministerium. Ich treffe niemand. Vermutlich haben meine Offizierskollegen an einem Samstag Besseres zu tun, als sich mit der Bürokratie der französischen Armee herumzuplagen. Schlaue Burschen! Ich werde meinen offiziellen Bericht schreiben, meinen Schreibtisch aufräumen und dann versuchen, mir Dreyfus aus dem Kopf zu schlagen. Ich gehe die Treppe hinauf und weiter durch den Korridor zu meinem Büro.

Seit Napoleons Zeiten ist das Kriegsministerium in vier Abteilungen gegliedert: die Erste Abteilung ist für die Verwaltung zuständig, die Zweite für den Geheimdienst, die Dritte für Einsätze und Ausbildung, die Vierte für Transport. Ich arbeite in der Dritten, unter dem Kommando von Oberst Boucher, der – ebenfalls ein schlauer Bursche – an diesem Morgen nirgendwo zu sehen ist. Als sein Stellvertreter habe ich ein eigenes kleines Büro, eine kahle Mönchszelle mit einem Fenster auf einen trostlosen Innenhof. Mein gesamtes Mobiliar besteht aus zwei Stühlen, einem Schreibtisch und einem Aktenschrank. Die Heizung funktioniert nicht. Die Luft ist so kalt, dass ich meinen Atem sehen kann. Ich sitze im Mantel am Schreibtisch und betrachte den Berg Papiere, der sich in den letzten Tagen angesammelt hat. Seufzend greife ich nach einem der Ordner.

Es muss ein paar Stunden später sein, am frühen Nachmittag, als ich schwere Stiefelschritte höre, die im verlassenen Korridor näher kommen. Wer immer das ist, er geht an meinem Büro vorbei, bleibt stehen, geht zurück und verharrt dann vor meiner Tür. Ich stehe auf, gehe leise zur Tür und lausche. Das Holz ist so dünn, dass ich sein keuchendes Atmen hören kann. Ich reiße die Tür auf und blicke dem Leiter der Zweiten Abteilung ins Gesicht – sprich, dem Chef des gesamten militärischen Geheimdienstes.Ich bin mir nicht recht sicher, wer von uns beiden verwirrter ist.

»General Gonse«, sage ich und salutiere. »Ich hatte keine Ahnung, dass Sie das sind.«

Gonse ist berühmt für seine Vierzehnstundentage. Ich hätte es wissen können. Wenn überhaupt jemand um diese Zeit noch im Haus ist, dann er. Seine Feinde sagen, anders könne er seine Spitzenposition nicht halten.

»Schon in Ordnung, Major Picquart. Das Haus ist ein Kaninchenbau. Darf ich?« Er zieht an seiner Zigarette und watschelt auf seinen kurzen Beinen in mein Büro. »Tut mir leid, dass ich Sie störe. Ich habe gerade von der Place Vendôme eine Nachricht von Oberst Guérin bekommen. Er sagt, dass Dreyfus bei der Zeremonie heute Morgen gestanden hat. Wussten Sie das?«

Ich glotze ihn an wie ein Volltrottel. »Nein, Herr General, das wusste ich nicht.«

»Anscheinend hat er in der halben Stunde vor der Zeremonie dem Hauptmann, der ihn bewachte, erzählt, dass er die Dokumente den Deutschen doch übergeben hat.« Gonse zuckt mit den Achseln. »Ich dachte, Sie sollten das wissen, da Sie ja vom Minister den Auftrag hatten, die Zeremonie zu beobachten.«

»Aber ich habe ihm schon Bericht erstattet …« Ich bin fassungslos. Das ist genau die Art von Inkompetenz, die einen Mann die Karriere kosten kann. Trotz erdrückender Beweise gegen ihn hat es Dreyfus seit Oktober abgelehnt, seine Schuld zu gestehen. Und jetzt erzählt man mir, dass er schließlich doch gestanden habe, praktisch unter meinen Augen, und ich habe es nicht mitbekommen! »Ich mache mich am besten auf den Weg und gehe der Sache auf den Grund.«

»Das würde ich auch vorschlagen. Und danach kommen Sie zurück und erstatten mir Bericht.«

Wieder haste ich hinaus in das frostige, graue Halbdunkel. Am Stand an der Ecke zum Boulevard Saint-Germain steige ich in eine Droschke. Wir fahren zur École Militaire, wo ich den Kutscher bitte zu warten. Die Stille auf dem riesigen verlassenen Exerzierplatz verhöhnt mich. Die einzigen Lebenszeichen stammen von den Arbeitern, die die Abfälle von der Place de Fontenay räumen. Ich kehre zur Droschke zurück und sage dem Kutscher, dass er mich so schnell wie möglich zum Hauptquartier des Militärgouverneurs von Paris an der Place Vendôme bringen solle. Dort warte ich in der Eingangshalle des düsteren und heruntergekommenen Gebäudes auf Oberst Guérin. Er lässt sich Zeit, und als er schließlich auftaucht, vermittelt er mir den Eindruck, dass ich ihn bei einem guten Essen gestört habe, zu dem er möglichst schnell wieder zurückkehren möchte.

»Ich habe das alles schon General Gonse erklärt.«

»Es tut mir leid, Herr Oberst. Würden Sie es mir bitte auch erklären?«

Er seufzt. »Hauptmann Lebrun-Renault war eingeteilt, um Dreyfus im Garnisonsbüro bis zu Beginn der Zeremonie im Auge zu behalten. Er übergab ihn der Eskorte, und gerade als die Degradierung begann, stieß er zu unserer Gruppe und sagte etwas in der Art: Verdammt, jetzt hat dieser Dreckskerl gerade alles zugegeben.«

Ich ziehe mein Notizbuch aus der Tasche. »Was hat der Hauptmann gesagt, was Dreyfus ihm erzählt hat?«

»An die genauen Worte kann ich mich nicht erinnern. Im Wesentlichen, dass er Geheimnisse an die Deutschen weitergegeben hätte, dass sie aber nicht von großer Bedeutung gewesen seien und der Minister das wisse, und dass in ein paar Jahren die ganze Geschichte herauskommen werde. Etwas in der Art. Sie müssen mit Lebrun-Renault darüber reden.«

»Das werde ich. Wo ist er?«

»Ich habe keine Ahnung. Er hat dienstfrei.«

»Ist er in Paris?«

»Mein lieber Herr Major, woher soll ich das wissen?«

»Ich verstehe das nicht«, sage ich. »Warum sollte Dreyfus plötzlich gegenüber einem völlig Fremden seine Schuld eingestehen, nachdem er drei Monate lang geleugnet hat, in so einem Augenblick, wo es nichts mehr für ihn zu gewinnen gibt?«

»Da kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen.« Der Oberst schaut sich in Richtung seines Essens um.

»Und wenn er gerade erst Hauptmann Lebrun-Renault gestanden hat, warum geht er dann raus und ruft vor Zehntausenden von feindseligen Menschen, dass er unschuldig ist?«

Der Oberst drückt die Schultern durch. »Wollen Sie einen meiner Offiziere der Lüge bezichtigen?«

»Ich danke Ihnen, Herr Oberst.« Ich stecke mein Notizbuch ein.

Im Ministerium gehe ich sofort zu Gonse’ Büro. Er müht sich mit einem Stapel Akten ab. Er legt die Füße auf den Schreibtisch und lehnt sich zurück, während ich Bericht erstatte. »Sie glauben also, dass da nichts dran ist?«, sagt er.

»Nein. Nicht nachdem ich die Einzelheiten gehört habe. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass dieser tumbe Hauptmann der Garde etwas in den falschen Hals bekommen hat. Entweder das, oder er hat eine Geschichte ausgeschmückt, um sich vor seinen Kameraden wichtigzumachen.« Abschließend füge ich hinzu: »Natürlich gehe ich davon aus, dass Dreyfus kein auf die Deutschen angesetzter Doppelagent war.«

Gonse lacht und zündet sich eine neue Zigarette an. »Schön wär’s.«

»Was soll ich jetzt tun, Herr General?«

»Ich wüsste nicht, was es da groß zu tun gäbe.«

Ich zögere.

»Es gibt natürlich eine Möglichkeit, wie wir eine eindeutige Antwort bekommen könnten.«

»Und die wäre?«

»Wir fragen Dreyfus.«

Gonse schüttelt den Kopf. »Völlig ausgeschlossen. Eine Kontaktaufnahme ist nicht mehr möglich. Außerdem wird er schon bald aus Paris abtransportiert.« Er nimmt die Füße vom Tisch und zieht einen Stapel Akten zu sich heran. Zigarettenasche fällt vorn auf seinen Uniformrock. »Überlassen Sie das einfach mir. Ich werde dem Chef des Generalstabs und dem Minister alles erklären.« Er öffnet einen Ordner und fängt an zu lesen. Er schaut nicht mehr auf. »Danke, Major Picquart. Sie können wegtreten.«

2

Am Abend fahre ich in Zivilkleidung hinaus nach Versailles, um meine Mutter zu besuchen. Der Zug schwankt durch verschneite Pariser Vororte, deren Umrisse sich im Licht der Gaslaternen bizarr abzeichnen. Die Fahrt dauert fast eine Stunde. Ich habe den zugigen Waggon für mich allein und versuche einen Roman zu lesen, Der Jüngling von Dostojewski, aber jedes Mal, wenn wir über eine Weiche fahren, gehen die Lichter aus, und die Zeilen verschwinden in der Dunkelheit. Im blau glänzenden Licht der Notbeleuchtung schaue ich aus dem Fenster und stelle mir Dreyfus in seiner Zelle im Gefängnis La Santé vor. Häftlinge werden in umgebauten Viehwaggons transportiert. Ich nehme an, dass man ihn zu einem Atlantikhafen im Westen bringt, wo er dann auf seine Deportation wartet. Bei diesem Wetter wird die Reise die Hölle sein. Ich schließe die Augen und versuche ein bisschen zu schlafen.

Meine Mutter hat eine kleine Wohnung in einer neuen Straße in der Nähe des Bahnhofs von Versailles. Sie ist siebenundsiebzig, seit fast dreißig Jahren Witwe und lebt allein. Meine Schwester und ich besuchen sie abwechselnd. Anna ist älter als ich und hat im Gegensatz zu mir Kinder. Ich besuche unsere Mutter immer am Samstagabend, die einzige Zeit, in der ich nicht im Ministerium sein muss.

Als ich ankomme, ist es schon dunkel. Die Temperatur liegt bei minus zehn Grad. Hinter der verschlossenen Tür ruft meine Mutter: »Wer ist da?«

»Ich bin’s, Maman, Georges.«

»Wer?«

»Georges, dein Sohn.«

Es dauert eine Minute, bis ich sie überredet habe, mir aufzumachen. Manchmal hält sie mich für meinen älteren Bruder Paul, der vor fünf Jahren gestorben ist. Manchmal – was mir seltsamerweise schlimmer vorkommt – für meinen Vater, der gestorben ist, als ich elf war. (Eine andere Schwester ist noch vor meiner Geburt gestorben, ein Bruder, als er elf Tage alt war. Etwas hat Altersschwäche für sich – seit ihr Geist sie verlassen hat, braucht sie keine Gesellschaft mehr.)

Brot und Milch sind steinhart gefroren, die Wasserleitungen vereist. Die erste halbe Stunde bringe ich damit zu, Feuer zu machen und die Wohnung einigermaßen aufzutauen, die zweite auf dem Rücken liegend, um einen tropfenden Abfluss zu reparieren. Wir essen das Bœuf bourguignon, das das Mädchen, das einmal am Tag kommt, beim Traiteur im Ort gekauft hat. Maman hat sich gefangen, sie scheint sich sogar daran zu erinnern, wer ich bin. Ich erzähle ihr von meinem Tag, erwähne aber weder Dreyfus noch seine Degradierung: Sie würde sich nur damit herumquälen zu verstehen, worüber ich da rede. Später setzen wir uns ans Klavier, das den meisten Platz in ihrem winzigen Wohnzimmer einnimmt, und spielen ein Duett, ein Rondo von Chopin. Sie spielt fehlerlos. Der musikalische Teil ihres Gehirns ist noch ziemlich intakt, er wird sie als Letztes verlassen. Nachdem sie zu Bett gegangen ist, setze ich mich wieder auf den Hocker und betrachte die Fotos auf dem Klavier: die ernsten Familienporträts in Straßburg, den Garten des Hauses in Geudertheim, eine winzige Fotografie meiner Mutter als Musikstudentin, ein Picknick in den Wäldern von Neudorf – Artefakte aus einer verschwundenen Welt, einem Atlantis, das in der Belagerung untergegangen ist.

Ich war sechzehn, als die Deutschen Straßburg bombardierten und mir freundlicherweise Gelegenheit gaben, aus erster Hand Zeuge eines Ereignisses zu werden, das wir in der Ausbildung an der École Supérieure de Guerre als den ersten »flächenmäßigen Einsatz von modernen Langstreckengeschützen zur gezielten Dezimierung der Zivilbevölkerung« bezeichnen. Ich habe gesehen, wie die Kunstgalerie und die Bibliothek der Stadt bis auf die Grundmauern niederbrannten und ganze Stadtviertel in die Luft gesprengt wurden, habe neben sterbenden Freunden gekniet, habe mitgeholfen, fremde Menschen aus dem Schutt auszubuddeln. Nach neun Wochen kapitulierte die Garnison. Man stellte uns vor die Wahl, zu bleiben und Deutsche zu werden oder alles aufzugeben und nach Frankreich zu gehen. Wir erreichten Paris mittellos, aller Illusionen von einem gesicherten, zivilisierten Leben beraubt.

Vor der Demütigung von 1870/71 wäre ich vielleicht Musikprofessor geworden. Danach wäre mir jede andere berufliche Laufbahn als die in der Armee anstößig vorgekommen. Das Kriegsministerium kam für meine Ausbildung auf, und so wurde das Militär mein Vater. Und niemals hat sich ein Sohn gewissenhafter darum bemüht, seinen anspruchsvollen Vater zufriedenzustellen. Mein etwas träumerisches, künstlerisches Wesen kompensierte ich mit eiserner Disziplin. An der Militärakademie Saint-Cyr war ich in einem Jahrgang mit dreihundertvier Kadetten der Fünftbeste. Ich spreche deutsch, italienisch, englisch und spanisch. Für meinen Einsatz im Aurès-Gebirge in Nordafrika hat man mir die Médaille Coloniale verliehen, für meinen Einsatz am Roten Fluss in Indochina die Tapferkeitsmedaille. Ich bin Ritter der Ehrenlegion. Und heute, nach vierundzwanzig Jahren im Dienst, haben mich der Kriegsminister wie der Chef des Generalstabs mit einem Anerkennungsschreiben belobigt. Als ich in Versailles im Gästezimmer meiner Mutter liege und der fünfte Januar 1895 in den sechsten übergeht, höre ich in meinem Kopf nicht die Stimme des seine Unschuld beteuernden Alfred Dreyfus’, sondern die von Auguste Mercier, der meine Beförderung andeutet. Sie haben mich mit Ihrem Scharfsinn beeindruckt … Das wird man nicht vergessen …

*

Am nächsten Tag nehme ich unter dem Geläut der Glocken meine gebrechliche Mutter am Arm und begleite sie auf der vereisten Straße zur nahe gelegenen Kathedrale von Saint-Louis – einem meiner Meinung nach besonders schwülstigen Monument des staatlichen Aberglaubens. Warum konnten die Deutschen nicht das in die Luft jagen? Die Kirchgänger bilden eine eintönige Gemeinde in Schwarz und Weiß, Nonnen und Witwen. Am Eingang lasse ich ihren Arm los. »Ich hole dich nach der Messe hier wieder ab.«

»Kommst du nicht mit?«

»Ich komme doch nie mit, Maman. Jede Woche fragst du mich das Gleiche.«

Sie schaut mich mit feuchten grauen Augen an. Ihre Stimme bebt. »Aber was soll ich Gott sagen?«

»Sag ihm, dass ich im Café du Commerce gegenüber bin.«

Ich überlasse sie der Obhut eines jungen Priesters und gehe über den Platz zu dem Café. Vorher kaufe ich noch zwei Zeitungen, Le Figaro und Le Petit Journal. Ich setze mich an einen Tisch am Fenster, bestelle Kaffee und zünde mir eine Zigarette an. Beide Blätter bringen die Degradierung auf der Titelseite – das Journal sogar fast nichts anderes. Der Artikel ist mit einer Serie plumper Zeichnungen bebildert: von Dreyfus, wie er auf den Exerzierplatz geführt wird, von dem rundlichen kleinen Beamten, wie er das Urteil verliest, von den Rangabzeichen, die man von Dreyfus’ Uniform gerissen hat, und von Dreyfus selbst, der mit seinen fünfunddreißig Jahren wie ein weißhaariger alter Mann aussieht. »Die Sühne« lautet die Schlagzeile. »Wir haben die Höchststrafe für den Landesverräter Dreyfus gefordert. Und wir sind immer noch der Überzeugung, dass die einzig angemessene Bestrafung der Tod ist …« Es ist, als hätten die seit der Niederlage von 1870 angestaute Verachtung und Schuldzuweisung ihr Ventil in einer einzigen Person gefunden.

Ich nippe an meinem Kaffee und überfliege die reißerische Schilderung der Zeremonie, bis mir plötzlich mehrere Sätze ins Auge springen: »Dreyfus wandte sich an seine Eskorte und sagte: ›Wenn ich Dokumente weitergegeben habe, dann nur deshalb, weil ich dafür andere von größerer Bedeutung in die Hand bekommen wollte. In drei Jahren wird die Wahrheit ans Licht kommen, und dann wird der Minister meinen Fall neu aufrollen.‹ Dieses halbe Geständnis ist das erste, das der Verräter seit seiner Verhaftung gemacht hat …«

Ohne den Blick von der Zeitung abzuwenden, stelle ich langsam die Tasse ab und lese den Absatz noch einmal. Dann schaue ich in den Figaro. Auf der ganzen Titelseite kein Wort von irgendeinem Geständnis, ob halb oder sonst wie. Ich bin erleichtert. Aber auf der zweiten Seite steht eine nachgeschobene Meldung, die mit folgenden Worten beginnt: »Hier der Bericht eines Zeugen, der uns vor einer Stunde erreicht hat …« Ich lese eine weitere Version der gleichen Geschichte, nur dass diesmal Lebrun-Renault als Quelle genannt wird und Dreyfus als authentische Stimme zweifelsfrei erkennbar ist. Ich kann die fieberhafte Verzweiflung, mit der er jeden überzeugen will, sogar den ihn bewachenden Offizier, aus jeder Zeile heraushören:

Herr Hauptmann, hören Sie doch. In der Botschaft hat man einen Brief gefunden, in einem Schrank. Ein Begleitschreiben für vier andere Dokumente. Das hat man Schriftexperten vorgelegt. Drei sagen, ich hätte ihn geschrieben, zwei, dass ich es nicht war. Und nur deshalb hat man mich verurteilt. Mit achtzehn hat man mich an der École Polytechnique angenommen. Ich hatte eine herausragende Militärlaufbahn vor mir, ich hatte ein Vermögen von fünfhunderttausend Francs und die Aussicht auf ein Einkommen von fünfzigtausend im Jahr. Ich war nie hinter den Mädchen her. Ich habe in meinem ganzen Leben keine Spielkarte angerührt. Ich brauchte kein Geld. Warum also sollte ich zum Verräter werden? Für Geld? Nein. Warum also?

Keine dieser Einzelheiten ist für die Öffentlichkeit bestimmt, und meine erste Reaktion ist, dass ich Lebrun-Renault als gottverdammten jungen Idioten verfluche. Vor Journalisten das Maul aufzureißen ist für einen Offizier unverzeihlich – und dann auch noch in einer so sensiblen Angelegenheit wie dieser. Er muss betrunken gewesen sein. Eigentlich müsste ich sofort nach Paris ins Kriegsministerium fahren. Aber dann denke ich an meine Mutter, die vermutlich genau in diesem Augenblick auf ihren Knien für meine unsterbliche Seele betet, und komme zu dem Schluss, dass ich wahrscheinlich besser dran bin, wenn ich mich heraushalte.

Und so verläuft der Tag wie geplant. Ich befreie meine Mutter aus den Fängen zweier Nonnen, wir gehen zu ihrer Wohnung zurück, und um Mittag holt uns die Kutsche meines Cousins Edmond Gast ab und fährt uns zum Essen in sein Haus im nicht weit entfernten Dorf Ville-d’Avray, zu einer angenehmen, ungezwungenen Zusammenkunft von Familienmitgliedern und Freunden: die Art von Freunden, die man schon so lange kennt, dass sie sich wie Familie anfühlen. Edmond ist ein paar Jahre jünger als ich, aber schon Bürgermeister von Ville-d’Avray und einer jener glücklichen Zeitgenossen, die ein Talent fürs Leben haben. Er gärtnert, malt, geht auf die Jagd, verdient sein Geld mit leichter Hand, gibt es ebenso leicht wieder aus und liebt seine Frau. Kein Wunder, Jeanne ist immer noch so schön wie ein Mädchen von Renoir. Ich beneide niemand, aber wenn ich jemand beneiden wollte, dann Edmond. Am Esstisch neben Jeanne sitzt Louis Leblois, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Neben mir sitzt seine Frau Martha, mir gegenüber Pauline Romazzotti, die trotz ihres italienischen Nachnamens mit uns in der Nähe von Straßburg aufgewachsen ist und die jetzt mit einem Beamten aus dem Außenministerium verheiratet ist, Philippe Monnier, einem Mann, der acht oder zehn Jahre älter als alle anderen ist. Sie trägt ein schlichtes, graues Kleid mit weißem Saum, von dem sie weiß, dass ich es mag, weil es mich an ein Kleid erinnert, das sie als Achtzehnjährige getragen hat.

Außer Monnier sind alle am Tisch Exilanten aus dem Elsass. Niemand lässt ein gutes Haar an unserem elsässischen Landsmann Alfred Dreyfus, nicht einmal Edmond, der ein radikaler Republikaner ist. Wir alle können mit Geschichten über Juden vor allem aus Mülhausen aufwarten, die sich, als es kritisch wurde und sie sich nach dem Krieg die Staatsbürgerschaft aussuchen konnten, für Deutschland anstatt für Frankreich entschieden.

»Sie drehen sich nach dem Wind, je nachdem, wer gerade die Macht hat«, erklärt Monnier und schwenkt dabei sein Weinglas hin und her. »Nur so hat ihre Rasse zweitausend Jahre überlebt. Daraus kann man ihnen wirklich keinen Vorwurf machen.«

Nur Leblois erlaubt sich den Hauch eines Zweifels. »Wohlgemerkt, als Jurist bin ich prinzipiell gegen Geheimprozesse, und ich gebe zu, dass ich mich schon frage, ob man einem christlichen Offizier auf gleiche Weise die übliche juristische Vorgehensweise verweigert hätte – besonders da laut Le Figaro die Beweislage gegen ihn anscheinend sehr dünn war.«

»Ja, ihm wurde, wie du das nennst, die übliche juristische Vorgehensweise verweigert, Louis«, sage ich kühl. »Aber nur weil in seinem Fall Belange der nationalen Sicherheit berührt waren, und die konnten nicht in öffentlicher Sitzung verhandelt werden, egal wer der Angeklagte war. Außerdem gab es jede Menge Beweise gegen ihn: Das kann ich dir mit absoluter Sicherheit sagen!«

Als Pauline mich mit gerunzelter Stirn anschaut, wird mir klar, dass ich laut geworden bin. Alle schweigen. Louis zupft an seiner Serviette und sagt nichts mehr. Er will nicht die Stimmung verderben, und Pauline, ganz Diplomatengattin, nutzt die Gelegenheit und lenkt das Gespräch auf ein geeigneteres Thema.

»Habe ich dir eigentlich schon von dem wunderbaren neuen elsässischen Restaurant in der Rue Marbeuf erzählt, das Philippe und ich entdeckt haben …«

*

Es ist fünf Uhr, als ich zu Hause ankomme. Meine Wohnung liegt im sechzehnten Arrondissement, in der Nähe der Place Victor-Hugo. Die Adresse klingt eleganter, als ich es in Wirklichkeit bin. Ich habe nur zwei kleine Zimmer im vierten Stock, und selbst dafür muss ich mich mit meinem Majorssold nach der Decke strecken. Ich bin kein Dreyfus mit einem Privateinkommen, das zehnmal so hoch wie mein Gehalt ist. Aber es hat schon immer meinem Naturell entsprochen, die vorzügliche Kleinigkeit einer Fülle von Mittelmaß vorzuziehen. Ich komme so eben zurecht.

Ich trete von der Straße ins Haus und bin gerade ein paar Schritte auf die Treppe zugegangen, als ich hinter mir die Stimme der Concierge höre. »Major Picquart.« Ich drehe mich um und sehe Madame Guerault, die mit einer Visitenkarte wedelt. »Ein Offizier wollte Sie sprechen«, verkündet sie und kommt auf mich zu. »Ein General.«

Ich nehme die Karte. General Charles-Arthur Gonse, Kriegsministerium steht da geschrieben. Auf der Rückseite hat er seine Privatadresse notiert.

Seine Wohnung befindet sich in der Nähe der Avenue du Bois de Boulogne, sodass ich leicht zu Fuß gehen kann. Fünf Minuten später klingele ich. Als sich die Tür öffnet, steht ein vollkommen anderer Mann vor mir als der entspannte Bursche von gestern Nachmittag. Er ist nicht rasiert, die Tränensäcke unter seinen Augen sind dunkel und zeugen von großer Erschöpfung. Sein Uniformrock steht bis zur Taille offen, darunter ist ein etwas schmuddeliges Unterhemd zu sehen. Er hält ein Glas Kognak in der Hand.

»Picquart. Gut, dass Sie kommen.«

»Entschuldigen Sie, dass ich nicht in Uniform bin, Herr General.«

»Macht nichts. Schließlich ist Sonntag.«

Ich folge ihm durch die dunkle Wohnung. »Meine Frau ist auf dem Land«, sagt er zur Erklärung, wobei er sich halb umdreht. Wir gehen in einen Raum, der anscheinend sein Arbeitszimmer ist. Über dem Fenster hängt ein Paar gekreuzter Speere – Erinnerungsstücke an seine Dienstzeit in Nordafrika, nehme ich an. Auf dem Kaminsims steht eine Fotografie, die ihn vor fünfundzwanzig Jahren als jungen Offizier des Generalstabs im 13. Armeekorps zeigt. Er schenkt sich aus einer Karaffe nach und gießt mir auch ein Glas ein, lässt sich dann ächzend auf die Chaiselongue fallen und zündet sich eine Zigarette an.

»Diese verdammte Dreyfus-Affäre«, sagt er. »Die bringt uns alle noch ins Grab.«

Ich versuche mich an einer lockeren Antwort – »Wirklich? Ich würde es vorziehen, ein wenig heldenhafter in die Grube zu fahren!« –, aber Gonse schaut mich mit ernsthafter Miene an.

»Mein lieber Picquart, anscheinend begreifen Sie nicht: Wir stehen inzwischen hauchdünn vor einem Krieg. Ich bin seit ein Uhr letzte Nacht auf den Beinen, und das nur wegen dieses verdammten Idioten Lebrun-Renault!«

»Mein Gott!« Fassungslos stelle ich meinen unberührten Kognak ab.

»Ich weiß, es ist kaum zu glauben, dass das Geschwätz eines Idioten so eine Katastrophe auslösen kann«, sagt er. »Aber es stimmt.«

Er erzählt mir, er sei eine Stunde nach Mitternacht von einem Boten aus dem Kriegsministerium geweckt und ins Hôtel de Brienne zitiert worden. Dort traf er Mercier im Morgenrock und einen Privatsekretär aus dem Élysée-Palast an, der die ersten Ausgaben der Pariser Zeitungen mitgebracht hatte. Der Privatsekretär wiederholte für Gonse, was er gerade Mercier erzählt hatte: Der Präsident sei aufgebracht – empört! entsetzt! – über das, was er gerade gelesen habe. Wie es sein könne, dass ein Offizier der Republikanischen Garde solche Geschichten in Umlauf bringe – insbesondere dass die französische Regierung ein Dokument aus der deutschen Botschaft gestohlen habe und das Ganze eine Art Spionagefalle für die Deutschen gewesen sei? Ob der Kriegsminister wisse, dass der deutsche Botschafter noch am selben Nachmittag im Élysée eine formale Protestnote aus Berlin überreicht habe? Dass der deutsche Kaiser damit drohe, seinen Botschafter aus Paris abzuberufen, sollte die französische Regierung nicht ein für alle Mal klarstellen, dass sie die Zusicherung der deutschen Regierung akzeptiere, niemals in irgendeinem Kontakt zu Hauptmann Alfred Dreyfus gestanden zu haben? Finden Sie ihn, lautete die Forderung des Präsidenten. Finden Sie diesen Hauptmann Lebrun-Renault und stopfen Sie ihm das Maul!

Und so hatte sich General Arthur Gonse, der Chef des militärischen Geheimdienstes von Frankreich, in der demütigenden Lage wiedergefunden, sich eine Kutsche nehmen und von Haus zu Haus fahren zu müssen – zum Regimentsstab, zu Lebrun-Renaults Unterkunft, zu den Amüsierlokalen an der Place Pigalle. Er stellte seine Beute schließlich kurz vor Morgengrauen im Moulin Rouge, wo der junge Hauptmann vor einem Publikum aus Reportern und Prostituierten immer noch große Reden schwang.

An dieser Stelle muss ich mir den Zeigefinger auf die Lippen drücken, um mein Lächeln zu verbergen, da der Monolog nicht ohne Komik ist – umso mehr, als Gonse ihn mit heiserer, entrüsteter Stimme vorträgt. Ich kann nur ahnen, wie Lebrun-Renault sich gefühlt haben muss, als er sich umdrehte und Gonse vor sich stehen sah, als er verzweifelt versuchte, einigermaßen nüchtern zu erscheinen, während er sich zu rechtfertigen bemühte, erst vor dem Kriegsminister und dann, was eine köstlich peinliche Unterredung gewesen sein muss, vor dem Präsidenten Casimir-Perier persönlich.

»Das ist ganz und gar nicht komisch, Herr Major!« Gonse hat meine Belustigung bemerkt. »Wir sind nicht gerüstet für einen Krieg gegen Deutschland! Wenn sie das als Vorwand für einen Angriff nehmen, dann möge Gott Frankreich beistehen!«

»Natürlich, Herr General!« Gonse gehört wie Mercier und Boisdeffre zu jener Generation junger Offiziere, die durch die verheerende Niederlage von 1870 tiefe Wunden davongetragen hat und sich seitdem vor dem Schatten der Deutschen fürchtet. Drei zu zwei lautet ihr pessimistisches Mantra. Auf drei Deutsche kommen zwei Franzosen. Sie geben drei Francs für Rüstung aus gegenüber zwei, die wir uns leisten können. Ich verachte sie für ihren Defätismus. »Wie hat Berlin reagiert?«

»Im Außenministerium wird gerade über eine Sprachregelung dahingehend verhandelt, dass die Deutschen genauso wenig für die ihnen übermittelten Dokumente verantwortlich sind wie wir für die, die uns erreichen.«

»Die haben Nerven!«

»Warum? Die schützen nur ihren Agenten. Wir würden das Gleiche tun. Die ganze Sache steht auf Messers Schneide, schon den ganzen Tag, das kann ich Ihnen sagen.«

Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr wundere ich mich darüber. »Würden die wirklich die diplomatischen Beziehungen abbrechen und einen Krieg riskieren, nur um einen Spion zu schützen?«

»Natürlich ist es ihnen peinlich, dass sie aufgeflogen sind. Es ist eine Demütigung. Typisch, diese verdammte preußische Überreaktion …«

Seine Hand zittert. Er zündet sich an seiner alten Zigarette eine neue an und lässt die Kippe in die abgesägte Spitze einer Granate fallen, die ihm als Aschenbecher dient. Er zupft sich ein paar Tabakschnipsel von der Zunge, lehnt sich wieder auf der Chaiselongue zurück und schaut mich durch die Rauchwolke an. »Sie haben Ihren Kognak ja gar nicht angerührt.«

»Wenn es um Krieg geht, behalte ich lieber einen klaren Kopf.«

»Genau dann brauche ich einen!« Er trinkt aus, spielt mit dem Glas herum, lächelt mich an. An der Art, wie er zu der Karaffe schaut, merke ich, dass er unbedingt noch einen will, aber er möchte nicht als Säufer vor mir dastehen. Er räuspert sich, ehe er weiterspricht. »Sie haben den Minister beeindruckt, Picquart, mit Ihrer Art, wie Sie die ganze Affäre gehandhabt haben. Ebenso den Stabschef. Offenbar haben Sie in den vergangenen drei Monaten in Sachen Geheimdiensttätigkeit wertvolle Erfahrungen gewonnen. Wir beabsichtigen, Sie zur Beförderung vorzuschlagen. Wir denken daran, Ihnen das Kommando der Statistik-Abteilung anzubieten.«

Ich versuche, meine Bestürzung zu verbergen. Spionage ist Schmutzarbeit, und alles, was ich während des Dreyfus-Falles gesehen habe, hat mich in dieser Ansicht bestärkt. Dafür bin ich nicht zur Armee gegangen. »Aber die Abteilung hat mit Oberst Sandherr doch einen sehr fähigen Chef«, wende ich ein.

»Er ist sehr fähig. Aber Sandherr ist ein kranker Mann, und unter uns, er wird sich wahrscheinlich nicht mehr erholen. Außerdem hat er den Posten schon zehn Jahre, er braucht eine Pause. Verzeihen Sie, Picquart, aber angesichts der geheimen Informationen, mit denen Sie umgehen würden, muss ich Sie das fragen: Gibt es irgendetwas in Ihrer Vergangenheit oder Ihrem Privatleben, was Sie anfällig für Erpressung machen würde?«

Mit zunehmender Bestürzung wird mir klar, dass über mein Schicksal schon entschieden wurde, vielleicht gestern Nachmittag, als Gonse sich mit Mercier und Boisdeffre getroffen hat. »Nein«, sage ich. »Nicht dass ich wüsste.«

»Sie sind nicht verheiratet, soweit ich weiß.«

»Nein.«

»Gibt es irgendeinen Grund dafür?«

»Ich bin gern allein. Außerdem kann ich mir eine Frau nicht leisten.«

»Das ist alles?«

»Das ist alles.«

»Geldprobleme?«

»Kein Geld, keine Probleme«, sage ich achselzuckend.

»Gut.« Gonse sieht erleichtert aus. »Dann sind wir uns ja einig.«

Aber ich will mich mit meinem Schicksal noch nicht abfinden. »Ihnen ist sicherlich klar, dass es dem bestehenden Mitarbeiterstab nicht gefallen wird, wenn ein Außenseiter den Posten bekommt – was ist mit Oberst Sandherrs Stellvertreter?«

»Er geht in Pension.«

»Oder Major Henry?«