9,99 €

Mehr erfahren.

Er lebte sein Leben als wäre er, der Hauptdarsteller in einer fatalen Tragödie. Bis er eines Tages aus diesem Sumpf des tragischen Abstrampelns durch den mühseligen, sich in Dauerschleife wiederholenden, Alltag erwachte. Daraufhin verwandelte er mit aller ihm zur Verfügung stehenden Gewalt, sein Leben in eine Komödie nach seinem Geschmack.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 487

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum:

© 2022 Ares Davide

Co-Autorin Saskia-Patricia Richter

Buchsatz: Angelika Fleckenstein; Spotsrock

Verlagslabel: Platin-Gold Verlag

ISBN Softcover: 978-3-347-54772-8 ISBN Hardcover: 978-3-347-54779-7 ISBN E-Book: 978-3-347-54780-3 ISBN Großschrift: 978-3-347-54790-2

Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Halenreie 40_44, 22359 Hamburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Halenreie 40–44, 22359 Hamburg, Deutschland.

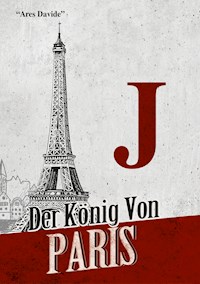

Ein Roman von Ares Davide

J

Der König von Paris

1

Es war an einem Nachmittag in Paris, kurz bevor der Feierabendverkehr die Straßen der Stadt verstopfte. Das Hupen und das Geschrei der Fahrer waren dort normal, auf diese Art und Weise werden die Pariser den Tagesstress los, bevor sie nach Hause oder an ihr sonstiges Ziel kommen. Es fing wieder einmal an zu regnen, aber es war ein angenehmer Nieselregen, vor dem man nicht wegrennen musste.

Er war angenehm für einen Sommertag, an dem er für eine leichte Abkühlung sorgte. Es donnerte ein paar Mal zwischen den Wolken, die sich zusammengezogen hatten, wobei manche Personen, aufschreckten, die meisten aber gelassen blieben.

Es war lediglich überraschend, dass es kurz vor dem Abend noch regnete. Die Markisen der Cafés und Restaurants wurden eingefahren. Es war noch ziemlich warm, die Gäste blieben auf ihren Plätzen sitzen. Sie ließen sich von dem bisschen Wasser, welches vom Himmel fiel, nicht stören. Es waren viele Touristen in Paris auf Entdeckungsreise, die diese Stadt erst für sich erkunden mussten. Alles in Paris war für sie neu, anders und auch eigenartig, allein die französische Sprache war für die meisten neu.

Die zahlreichen kleinen Cafés und Restaurants, die Geschäfte, die Straßen, die Paris so besonders machen, die Straßenhändler, die Touristen sofort erkennen und darauf aus sind, ihnen etwas zu verkaufen, von denen es überall reichlich gibt, sowie Maler, Komiker und Straßenmusikanten, die französisch singen, all das ist eben das Paris, das man nur mit dem bloßen Wort „Paris“ beschreiben kann.

Vor dem Kino standen die Leute Schlange. An dem Tag lief ein Film mit Alain Delon und Jean-Paul Belmondo, den beiden Superstars, die die ganze Welt kennt, die einfach zu Paris gehören wie die Liebespaare, die eng umschlungen in den Parks sitzen. Manche Paare wollen sich dort ihr Jawort geben, ihre Liebe erneuern oder sich von neuem verlieben.

Die meisten Straßenmusiker singen nur über Paris, wollen es mit ihren Worten beschreiben, aber wie kann man das nur? Dazu reichen die vorhandenen Worte nicht aus, denn es ist eben Paris, das man nicht beschreiben kann, wenn man Paris nicht kennt, und es ist noch schwerer zu beschreiben, wenn man nur glaubt, es zu kennen, die kleinen, engen Gassen und die breiten Straßen, auf denen man Probleme hat, von der einen auf die andere Straßenseite zu kommen. Die Fahrer in Frankreich sind eben temperamentvoll. Die meisten Touristen machten sich nichts daraus, was die französischen Fahrer ihnen zuriefen. Sie verstanden es nicht, aber es hörte sich interessant und gut an, es war ja Französisch. Es klingt immer gut in den Ohren, wenn man nicht verstehen kann, was ein Franzose über einen sagt.

Die meisten lächelten nur mit einem Kopfschütteln vor sich hin. Auf den Straßen hatten viele Autos, die sich durch den Pariser Verkehr kämpfen mussten. Man konnte ein fremdes Auto, wenn man das Kennzeichen nicht sehen konnte, für das eines Franzosen halten. Wenn man die Cafés und die Restaurants so beobachtete, konnte man denken, es gäbe dort keine einsamen Herzen oder einsame Menschen, aber so war es eben nicht. Die Einsamkeit war spürbar für jemanden, der in sein eigenes Spiegelbild schaute, um zu sehen, wer er war, um sich selbst zu sehen und sich selbst zu erkennen, was er überhaupt war und sein wollte.

Zu viele scheitern bei dem Versuch, sich selbst zu erkennen. Eigenartig zu sagen, dass man sich selbst nicht kennt. Wie kann es denn sein, wenn man vor sich selbst wie ein Fremder vor dem Spiegel sitzt, ohne sich selbst zu erkennen? Es ist sicher, dass man sich selbst nicht erkennen kann, wie so oft im Leben.

Man denkt, dass man sich kennt, aber nicht vor einem Spiegel, wenn man nach der Wahrheit sucht. Wahrheit! Was ist denn die Wahrheit, die sich hinter einer Fassade der Lüge verborgen hält?

An diesem Tag saß der junge Mann, der in seinen besten Jahren war, vor dem Schminkspiegel, um sein Gesicht zu sehen, das Gesicht, das er nicht ertragen konnte, das Gesicht, in das er nicht blicken konnte. Er wusste nicht, weshalb. Er war doch ein gutaussehender junger Mann, etwa dreißig Jahre alt! Doch er schämte sich unter den Menschen. Ja, er schämte sich, unter Leuten seinesgleichen zu sein. Er war ein Mensch, der die anderen nicht verstehen konnte, er fühlte sich unter den Menschen wie ein Fremder.

Er war ein Außenseiter, der mehr mit sich selbst beschäftigt war als mit den anderen Leuten um ihn herum, einer, der allein sein wollte. Er hatte sich in die Einsamkeit verbannt. Er wollte diese Einsamkeit nicht, er hasste sie sogar, diese Einsamkeit, aber er kannte es nicht anders. Er war ein Außenseiter, den keiner mochte, den keiner neben sich haben wollte, zumindest spürte er das so. Dieses Gefühl hatte er in all den Jahren nicht ändern können. Er war nun einmal das, was er nie sein wollte. Er hasste die Einsamkeit über alles, aber er kannte nichts anderes als die Einsamkeit, diesen leblosen Körper, dieses leblose Gesicht, das er im Spiegelbild sah, mit tausenden von Fragen, auf die es keine Antwort gab.

Im Hintergrund lief im Radio ein Programm, in dem die Moderatoren ab und zu Musik spielten, sich sonst aber meistens nur über ihr Leben beschwerten. Wenn sie doch einfach nur still blieben! Wo fanden sie so viele Worte, die aus Beschwerden bestanden, nur Beschwerden, nichts anderes als leere Worte und Beschwerden?

Das ging nie zu Ende, Beschwerden schienen ihr Vierundzwanzig-Stunden-Programm zu sein. Wieder einmal begannen die Moderatoren sich zu beschweren. Immer nur Beschwerden! Das zu hören, war schon eine Qual für die Ohren.

Wenn man immer denselben Sender hörte, änderte sich das Programm kaum. Es waren immer die gleichen Worte, die gleiche Musik und immer die gleichen Kommentare.

„Wir sind die Besten!“ Jeder wollte der Beste sein.

Der Moderator erzählte weiter, nachdem er jede Menge Schleichwerbung für seinen Sender gemacht hatte: „Es stinkt in Paris. Die Stadt der Liebe versinkt in Dreck und Müll. Nur weil die Müllmänner nicht genügend Geld bekommen, streiken sie. Und was macht der Bürgermeister? Nur einen guten Rat geben, reden, als könnte er die Welt retten. Man sollte dem Oberbürgermeister einmal die Ohren langziehen. Er sollte sich endlich einmal um Paris kümmern, anstatt nur zu reden! Aber nun hat der Oberbürgermeister von Paris einen großen Konkurrenten, der ihm das Amt streitig machen könnte. Er bietet dem Bürgermeister die Stirn und meint, er könnte aus Paris das Paris machen, das sich jeder wünscht.

Denn das Volk interessiert es, wann die Straßen endlich wieder sauber werden. Die Ratten leben nicht mehr in den Tunneln von Paris, sondern sind nun auf den Straßen, in den Restaurants. Man hat sogar einige Ratten in Museen gesehen. Unsere Zuhörer berichten, dass die Ratten in Paris größer sind als die Katzen. Aber nun machen wir eine Umfrage: Wer wird der zukünftige Bürgermeister von Paris 1982? Und jetzt kommt der neue Song von Johnny Hallyday in unserem Radio. Viel Vergnügen!“

Der junge Mann, der nun sein Gesicht bemalte, mochte Johnny Hallyday nicht besonders, denn er war ein Rocker. Der junge Mann mochte keinen Rock, aber wenigstens lief etwas im Radio, das ihm das Gefühl gab, dass er noch lebte, weil er diese langweilige Radiowelle nicht hören konnte. Er musste es nur noch ertragen, was ihm nicht leichtfiel. Aber allein die Tatsache, dass er es ertragen konnte, war der Beweis dafür, dass sein Körper noch etwas Leben in sich hatte.

Am Schminktisch hingen Bilder von Gesichtern einiger Schauspieler, die gut anzusehen sind.

Manche von ihnen können ihre Gesichter zeigen, obwohl sie eigentlich hässlich sind, aber es kommt darauf an, wie es der Betrachter sieht. Auch das hässlichste hat seine eigene Schönheit, seine Persönlichkeit.

Es ist eben ein Individuum, das es persönlich macht. Deshalb kann jeder auf dieser Welt sein Gesicht zeigen. Aber er war eben nicht unter ihnen, sodass er sein Gesicht weiterhin schminkte, um ein anderer zu sein. In all den Jahren war dieses Gesicht allein. Soweit er sich zurückerinnern konnte, war er allein. Das hatte sich in seinem Leben nicht verändert. Deshalb hatte er sich in seinen vier Wänden eingeschlossen, in einen Kasten der Einsamkeit. Geräusche, Laute oder Krach, auch noch so unbedeutend, holten ihn aus seiner Einsamkeit heraus. Dafür hatte er das Radio.

Es gab für ihn das Radio, das ihm das Gefühl gab, dass er nicht allein war, oder besser gesagt, dass er noch lebte. Sonst hätte ihm die Stille Angst gemacht, weil er sich wie in einem Sarg lebendig begraben gefühlt hätte, mit offenen Augen. Er wollte heraus aus seinen vier Wänden, in denen er sich eingeschlossen hatte, hinaus in die Stadt, von der die meisten träumen, sie einmal zu besuchen, nur einmal im Leben. In dieser Stadt, in der er lebte, die für viele das Leben selbst ist, kam er sich vor, als hätte man ihn dort eingesperrt, für alle Ewigkeit dorthin verdammt. Wie schwach er sich fühlte, wie verzweifelt er war, unter den Millionen von Menschen so einsam zu sein! Was hatte er in seinem Leben nur falsch gemacht, dass er nicht anders war, einer, der das Leben genießen konnte? Mit dem Pinsel in der Hand blickte er in sein Gesicht, das er hinter einer weißen Creme verborgen hielt. Er hatte nun die Maske auf seinem Gesicht, das er nicht leiden konnte. Mit diesem Gesicht und seinem Körper fiel es ihm schwer, aber er wusste, dass weder sein Aussehen noch sein Körper daran schuld waren, dass er dieses Gefühl der Freude nicht in seinen Herzen hatte.

Es waren seine toten Gefühle, seine tote Seele, die er nicht zum Leben auferwecken konnte.

Aber irgendwo, ganz tief in seinem Herzen, ganz klein, vielleicht nicht einmal so groß wie ein Atom, da spürte er Lebensfreude. Sie war nur so klein, dass sie für seinen Körper nicht ausreichte.

Es gibt viele Dinge, die man als Beispiel geben könnte. Dieses kleine Atom war wie ein Zwergplanet, ein unbedeutender Zwergplanet, der es nicht einmal verdient, dass man ihm einen Namen gibt. Ein unbedeutender Zwergplanet in der Milchstraße, der um eine Sonne seine Kreise zieht. Keiner kennt ihn, keiner kann diesen Zwergplaneten sehen.

So unbedeutend dieses kleine Atom auch war, es wollte nur leben, sein Dasein behaupten. Genau da, auf diesem Zwergplaneten, lebte er. Er wollte hinaus auf die Straßen, hinaus zu den Menschen, um mit ihnen das Leben zu teilen, um ihnen zu sagen, dass dieses Atom in seinem Herzen Lebensfreude hatte, aber es einfach nicht zeigen konnte. Dieses Atom und dieser Zwergplanet reichten nicht aus, um eine Galaxie zum Leuchten zu bringen. Er spürte nicht diese Kraft in sich, seine Seele und sein Geist waren dafür zu schwach.

Er wollte raus, an den Fluss, der durch Paris fließt, um das Meer zu erreichen. Genau da wollte er nun sein, um die Regentropfen auf seiner Haut zu spüren, hinaus mit diesem Gesicht, das er nicht ertragen konnte, auf die Straße, auf der er seit Wochen nicht gewesen war. Und wenn er einmal da war, hat ihn keiner und hat er keinen anderen bemerkt. Wie sehr er sich wünschte, in einem Café zu sitzen, in einem der Cafés, für die manche um die halbe Welt reisen, nur um dort einen Kaffee zu trinken! Nicht einmal das konnte er, sich mit jemandem unterhalten, wie es Millionen tun. Er wollte einer sein, der dazu gehörte. Das war er aber nicht. Er gehörte zu keiner Herde.

Deshalb bemalte er sein Gesicht weiter. Er musste sich bemalen, um sich den Leuten zeigen zu können, denn mit seinem Gesicht konnte er das nicht.

Er hatte vor langer Zeit sein Gesicht vor sich selbst verloren, er konnte sich nicht mehr sehen, er konnte sich selbst nicht mehr in die Augen schauen.

Er schämte sich vor allen, er schämte sich vor sich selbst. Die Vergangenheit, die er nicht vergessen konnte, lag hinter einem schwarzen Nebel, der ihn wie ein Schatten verfolgte, der sich von ihm nicht losriss. Der Schatten, den er vor sich sah, hinter sich, an allen Seiten, wohin er auch ging, war immer einen Schritt vor ihm. Er verdeckte sein Gesicht hinter einer weißen Creme, die er sich auf sein Gesicht schmierte, um es zu verdecken, um sich nicht mehr zu sehen. Seine schwarzen, etwas längeren Haare kämmte er nach hinten. Nun konnte er sich ein wenig leiden. Er blickte sich in seine braunen Augen, sah nun einen Geist vor dem Spiegel, den er aufgeweckt hatte. Er betrachtete sich deutlicher und fragte sich: „Bin ich das?“

Es gefiel ihm, was er nun sah. Diese Person konnte er ertragen. Diese Person, die das war, was er nie sein konnte. Er zündete sich mit seinem goldenen Feuerzeug eine Zigarette an und beobachtete sich weiter. Nun war er etwas stärker in seinem Geist. So fühlte er sich viel stärker, mit der Maske, die sein Gesicht verbarg, vor dem er zu fliehen versuchte. Seinen nackten Oberkörper konnte er bewundern.

Er war muskulös, durchtrainiert, mit einigen Narben, von denen er nicht wusste, woher er sie hatte. Auf seiner linken Brustseite war eine fünf Zentimeter lange und breite Brandwunde in der Form des Buchstaben J. Er strich mit seinem Finger darüber.

Er wusste nicht, wie sie dahin gekommen war. Diese Brandwunde hatte in seinen Leben vieles zu bedeuten, aber er wusste nicht, was. Sie tat ihm nur weh, wenn er sie berührte. Um sie nicht zu sehen, zog er einen Rollkragenpullover mit langen Ärmeln an.

Er schaute sein Ebenbild im Spiegel an, als hätte er mit ihm viel zu reden, hatte aber noch kein Wort gesagt.

Er fragte sich, wieso eigentlich nicht, denn es war doch sein Ebenbild, er sah nur anders aus.

Er starrte sein Spiegelbild weiter an. Es gab einen Unterschied zwischen ihnen beiden. Er sah etwas anders aus als er selbst, so kam es ihm vor, als wäre die Person im Spiegel jemand anderer als er selbst.

Beide zündeten sich eine Zigarette an und rauchten, dazu tranken sie Rotwein, dessen Farbe im Licht seinen Glanz in Bordeaux zeigte, die Farbe, die er so liebte.

Es war nicht sein erstes Glas, sollte auch nicht das letzte sein. Viele leere Flaschen waren unter dem Schminkspiegel. Es lagen viele Zigarettenfilter im Aschenbecher. Es waren Schmerzen in seinem Herzen, es waren viele Fragen in seinem Kopf. Das alles verdrängte er nun, um sein Gesicht zu schminken, um sich den Leuten zu zeigen.

Er nahm den schwarzen Stift in die Hand und begann, seine Augenbrauen anzumalen, dann um seine Augen herum, damit man seine Augen besser erkennen konnte, seine Blicke. Dann schaute er auf seine Lippen, die so weiß waren, als hätten sie kein Blut in den Adern.

Er nahm einen roten Lippenstift und beschmierte die Lippen wie eine Diva auf seine Lippen. Als er sich weiter betrachtete, kam es ihm vor, als würde noch etwas fehlen. Es fehlte noch vieles, was er nicht in seinem Gesicht hatte, das er nun hinter der Maske verborgen hatte. Er hatte von sich ein Selbstporträt gemacht, wie er sein wollte. Dann stellte er sich die Frage, wer von den beiden der Echte war. Dann fiel ihm auf, dass diesem Gesicht das Lachen fehlte.

Er legte die Zigarette aus der Hand zur Seite und schaute sich seine beiden Zeigefinger an, studierte sie geradezu, bis er sie schließlich an seine Mundwinkel legte, um diese nach außen zu ziehen, um seinem Gesicht ein Lächeln zu verleihen, obwohl ihm nach Weinen zumute war. Dann ließ er die Mundwinkel wieder los und sah, dass es kein Lächeln war, sondern nur eine Fassade dessen, was er eigentlich gar nicht hatte: Lachen. Was ist schon ein Lachen? Man erkennt dessen Wert erst, wenn das Lachen in einem für immer verstummt ist. Anstatt an dem eigenen Porträt, malte er sein eigenes Gesicht so, wie er sich selbst sehen wollte, sein Inneres, sein Ich, keiner sehen konnte, nicht einmal er selbst in seinem Spiegelbild. Mit einigen Tränen in seinen Augen hatte er nun die Tragödie und die Komödie gesehen. Die Frage in diesem Lebenstheater, in dem er spielte, war nur, ob es eine Tragödie oder eine Komödie war.

Er sah sich selbst als Verlierer in seinem Leben. Er hatte nichts, gar nichts. Nicht gestern, nicht heute, und morgen würde er auch nicht das haben, was er sich so sehnlich gewünscht hatte: Glück. Da tauchte aber auch die Frage auf: Was ist denn das Glück? Er wusste es nicht, wie auch? Wie konnte er sich nach etwas sehnen, das er niemals kennenlernen durfte? Die Gefühle in ihm waren so leer, dass er nicht wusste, was er eigentlich fühlen sollte. Seine Seele trug den Körper, in dem er lebte, wie eine Last durch die Welt.

So leben doch alle vor sich hin: als wandelnde Körper, die mit Kleidern geschmückt werden, nach den Naturgesetzen, die in den menschlichen Gehirnen seit Beginn des Lebens sind, das auf dieser Welt mit den Urinstinkten des Lebens begann, um zu überleben. Das Leben auf dieser Welt besteht im Kampf ums Überleben für einen gewissen Zeitraum.

Jedes Leben hat eine Strategie zu überleben. Genau in dieser Art und Weise, das sich Leben nennt, hatte sich der Mensch weiterentwickelt, mit dem Unterschied, dass er sprechen gelernt hat und Bauwerke entwickeln kann. Doch vordergründig sorgen nach wie vor die Urinstinkte für das Überleben. Seine Urinstinkte sorgen dafür, dass er körperlich lebt, aber seelisch tot ist, wie die meisten, die glauben, dass sie leben.

Er bekam die Enttäuschungen des Lebens nicht in den Griff. Als er auf seine Hände schaute, konnte er sehen, wie das Leben ihm aus seinen Händen entrann, dass er es nicht festhalten konnte.

Er zog sich seine weißen Stoffhandschuhe an, sodass er nun ein Clown war, der schweigen sollte. Es war Zeit zu schweigen. Genauso sollte seine innere Stimme schweigen. Die Stimmen in seinem Kopf sollten schweigen, er selbst sollte schweigen, einfach nichts sagen. Damit hätte er die Welt retten können, die vor dem Abgrund stand. Mit dem Schweigen hätte er die Wunden heilen können, die tief im Herzen waren.

Draußen lag ihm eine Großstadt zu Füßen, die auf seinen Auftritt wartete, die Stadt, die er liebte, von der er geglaubt hatte, dort glücklich sein zu können, als er dorthin gekommen war, um einen neuen Anfang zu wagen. Vom ersten Tag an hätte er wissen müssen, dass er das nicht sein konnte: glücklich sein. Wie auch? Er war ja noch nirgendwo in seinem Leben jemals glücklich gewesen.

Er sah die Leere in seinen Augen, die sein Spiegelbild nur verschwommen wiedergaben. Er sah sich an, dachte darüber nach, was seine Augen bis zu seinem damaligen Zeitpunkt im Leben gesehen hatten, mit einer Vergangenheit, die ihn wie ein Schatten verfolgte, den er überall sehen konnte. Er fragte sich, was dieser Schatten, der an den Wänden und unter seinen Füßen war, den er weder befragen noch fangen konnte, wohl war.

Er überlegte, aber es war immer noch hinter einem schwarzen Schleier aus Nebel verborgen, durch den er nicht hindurchdringen konnte. In all den Jahren hatte er es nicht geschafft, diesen Schatten zu fangen, der die Lösung des Rätsels in seinem Leben hätte offenbaren können. Er war nicht annähernd in der Lage, sein Lebensthema zu verstehen oder aufzulösen. Er war gefangen im Teufelskreis, welcher sich für ihn als freudlose Wiederholung darstellte. Zwar war die Besetzung der Rollen geringfügig unterschiedlich besetzt. Doch jedes Leben, an das er sich binden wollte, entrann ihm unweigerlich durch Trennung nach mindestens zwei Jahren wieder.

Er blickte weiter in seine Augen hinein, aber er sah nichts, gar nichts in diesen Augen, die ihn anstarrten.

Er hatte immer die Gedanken in seinem Kopf, weshalb er nicht ein normaler Mensch geworden war. Er vermisste es, unter Leuten zu sein, er konnte es aber nicht. Er war in der Gesellschaft nicht willkommen, das war er noch nie gewesen. Nicht einmal in seiner eigenen Ursprungsfamilie.

Er war einsam in seinen eigenen vier Wänden, sehr einsam, zu einsam. Diese Stille, diese Einsamkeit, diese Leere! Er saß nun schon stundenlang vor seinem Schminkspiegel und versuchte immer noch, sein Gesicht zu erkennen, das hinter der Schminke eines Clowns versteckt war. Ein zufälligerweise etwas entfernt stehender Beobachter hätte nun offensichtlich erkennen können was er war. Von weitem konnte er nun erkannt werden. Er war zu demjenigen geworden, der er sein wollte. Nun hatte er einen neuen Namen, ein Gesicht, das jeder zuordnen konnte.

– Er war ein Clown. –

Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, mit der Zigarette in seiner Hand, überlegte, wer er denn nun war, die Fassade oder die Person hinter der Fassade. Dabei pustete er den Rauch der Zigarette zum Clown im Spiegel, um ihn zu ärgern, als wäre er eine andere Person, die er anblickte. Das gefiel dem Clown, der in sich eine Stärke spürte. Etwas übernahm in ihn die Kontrolle. Er streckte sich und streckte dabei seine Arme in die Luft, um die Schmerzen in seiner Brust zu lindern, nicht die äußeren Schmerzen, die man an seinem Gesicht sehen konnte. Die hatte er hinter der Maske verdeckt, sondern die inneren Schmerzen konnte er nicht lindern. Er öffnete seine Arme vor dem Spiegel vor sich, als würde er auf eine Nachricht warten.

Er drehte sich wie eine Schüsselantenne um seine eigene Achse, als würde diese Nachricht wie eine Radiowelle in seine Brust eindringen, aber wieder kam diese Nachricht nicht. Er spannte seinen ganzen Körper wie den eines Panthers an, um jeden Muskel in seinem Körper zu spüren, aber nichts kam, keine Nachricht. Enttäuscht schaute er mit den Blicken eines schwarzen Panthers auf seine Beute, sich selbst im Spiegel fixierend. Er war von allem enttäuscht, von sich selbst, von der Welt, von den Menschen um ihn herum. Mit einem Tänzeln flüchtete er vor allem.

Er ließ seine überdimensional großen Hosenträger schnappen, die seine schwarze Hose oben hielten, die im Verhältnis zu seiner Körpergröße doppelt so groß war.

Dann setzte er sich noch einen schwarzen Zylinder auf den Kopf. Seine Kleidung war nun vollkommen in seinen Augen, die im Spiegelbild, in dem er sich anschaute, strahlten. Es befand sich nur ein Clown im Raum, aber gewissermaßen waren es zwei, wenn er den im Spiegel mitzählte.

Beide waren in ihren Gefühlen etwas anders, aber sie sahen gleich aus. Er schaute sich sein Gesicht an, in dem noch etwas fehlte. Es fehlte etwas, das ihn dann vollkommen machen sollte. Die Tränen auf seinen Wangen fehlten., nur noch die Tränen.

„Weshalb haben Clowns überhaupt Tränen an den Wangen?“, fragte er sich. Dann nahm er einen Stift und malte langsam die Tränen an seine rechte Wange, die von seinem Auge hinuntertropften, drei Tropfen untereinander. An seinem linken Auge malte er keine Tränen, denn das weinte nicht. Dann lächelte er vor dem Spiegel sein Ebenbild an, als wären sie jetzt erst vollkommen. Er blickte weiter in sein Gesicht, das er nur hinter diese Maskerade ertragen konnte. Dann schloss er seine Augen, um an dem Ort zu sein, nach dem er Sehnsucht hatte, außerhalb des Raumes, in dem er sich befand. Er kam zu sich, als er den Applaus hinter hörte.

Als fiele er aus Wolken, kam er zu sich und erkannte, dass er im Raum nicht allein war. Als er sich umdrehte, wurde es ihm bewusst, dass er in diesem Raum nicht allein war. Es war die Garderobe von Clowns und Comicfiguren, die zur Unterhaltung der Zuschauer durch die Stadt zogen. Er erinnerte sich daran, dass er bei derselben Agentur arbeitete wie hunderte andere Leute seinesgleichen.

Er bedauerte, dass er nicht allein war. In all den Stunden dachte er, er wäre allein, aber das war er – körperlich – eben nicht. Er musste einsehen, dass er einer von vielen in der Garderobe war, in der sich einer nach dem anderen schminkte. Er war nur der Einzige, der sich allein fühlte unter den hunderten von Mitarbeitern, die ihre Dienste zur Verfügung stellten. Er schaute zu den anderen Mitarbeitern hinüber, die ihm Beifall klatschten.

Er wusste nicht, weshalb, aber er stellte sich hin und wollte ihnen ein Lächeln geben. Noch einmal legte er seine Zeigefinger in die Mundwinkel und zog sie auseinander. Aber es entstand kein Lächeln in seinem Gesicht, weil er das nicht in sich hatte. Das künstliche Lächeln wollte er nicht zeigen, das gestellte Lächeln hasste er. Deshalb stand er einfach mit einem breiten Lächeln ohne Ton vor seinem Publikum. Das gefiel ihm nicht, weil diese Art zu lächeln nicht zu ihm, nicht zu seinem Gesicht passte. Dass er durch den Spiegel beobachtet worden war, hatte er nicht gespürt. Er war vertieft in seinen Gedanken, aus denen er nun aufgewacht war. Die meisten hielten ihn für einen eigenartigen Typen, mit dem sie nichts zu tun haben, wollten.

Keiner kannte ihn auch wirklich, nur einer unter den Hunderten war an seiner Freundschaft interessiert, und das war ein Zwerg, der etwa ein Meter zehn groß war und schon über vierzig sein musste, der schlank für seinen Körperbau war. Er war nach ihm die zweite Person, die man dort nicht so richtig verstehen konnte, weil sie kaum redeten. Sie unterhielten sich schweigend mit den Augen, als wären sie Telepathen, die keine Worte brauchen, um sich zu verständigen.

Der Clown beobachtete den Zwerg, der sich bereit gemacht hatte, um als ein mickriger Clown das Publikum zu unterhalten. Sie schauten sich an, ohne Worte, mit einem Lächeln, das man nur am Gesicht sehen konnte, aber nicht spürte. Es war nur ein äußerliches Lächeln.

Der Zwerg beobachtete den Clown mit dem schwarzen Zylinder auf dem Kopf und seufzte dabei. Er hatte den Clown niemals verstanden, der tief in seinem Herzen ein Geheimnis trug, das er wahrscheinlich selbst nicht kannte, weshalb er darüber auch nicht reden konnte. Der Clown hob seinen Zylinder vor dem Zwerg an, der daraufhin vor Freude in seine kleinen Hände klatschte.

In der Garderobe mussten die anderen erst die Quelle für den Beifall von dem Zwerg herausfinden, herumschauen, weshalb der Zwerg klatschte. Dann sahen die anderen Clowns, die wie Comicfiguren aussahen, wie der Zwerg dem Clown Beifall klatschte. Da erst sahen alle, wem der Applaus gewidmet war, dem Clown mit dem schwarzen Zylinder. Mickey Mouse, Donald Duck, Dagobert Duck klatschten für den Clown, der sich seine weißen Handschuhe über seine Hände zog und zur Verabschiedung seinen Zylinder anhob, seine Arme ausbreitete und sich vor allen Künstlern mit seinem künstlichen Lächeln, mit den Blicken eines ausgehungerten schwarzen Panthers verbeugte.

Nach seiner tiefen Verbeugung vor allen Darstellern, die sich bereit gemacht hatten, um vor den Kinos zu stehen und für einen Disneyfilm zu werben die Zuschauer zu unterhalten, applaudierten sie weiter dem Clown, jeder in seinem Kostüm, das er anhatte. Er wusste zwar nicht, weswegen, aber sie mussten es ja wissen. Doch sie klatschten einfach mit der Menge mit, ohne zu wissen, weswegen sie das taten. Sie folgten einfach der Menge, wie eine Herde, während der Clown weiter den Zwerg anschaute, den er noch einmal extra grüßte.

Es war der kleine Mann, der dem Clown dieses Vergnügen bereitet hatte. Der Clown hatte keine Ahnung, weshalb sie ihm applaudierten, aber er war auch nicht jemand, der viele Fragen stellte. Er zündete sich eine Zigarette an, um an den Darstellern vorbeizugehen, mit einem schallend lauten Lachen, das den Applaus übertönte, durch einen langen Korridor, mit dem Lachen, das nichts anderes war als ein grässlicher Ton, den die eng stehenden Wände mit ihren von den Jahrzehnten staubstarrenden Tapeten schmerzvoll auf den Hindurchlaufenden zurückwarfen.

Seine Kollegen klatschten aber weiter, wobei der kleine Mann die anderen anführte. Er schaute mit vielen anderen dem Clown hinterher, der mit seinem künstlichen Lachen einfach nur von diesem Ort. Alle ehrten ihn, als hätte er an jenem Tag Geburtstag.

Er selbst wusste nicht einmal, wann sein Geburtstag war. „Ist das etwa heute?“, überlegte er bei sich, als er durch den Korridor ging, um in die Stadt der Liebe zu gehen, in der er nichts hatte, um die Leute zum Lachen zu bringen, um sie in die Geschäfte zu locken, indem er als Clown mit bunten Farben und einem außergewöhnlichen Aussehen die Aufmerksamkeit auf sich zog.

2

Die Kinder drängelten sich vor dem Kino, um eine Eintrittskarte zu bekommen. Seit langem hatten sie darauf gewartet, diesen Film zu sehen. Ihre Eltern versuchten, mit der Ungeduld der Kinder klarzukommen.

Diese zogen ihre Mütter und Väter hinter sich her, um endlich in das Kino hineinzugehen, vorbei an den kostümierten Darstellern, die mit den Kindern spielten. Sie lockten auch Kinder ins Kino, obwohl die Eltern dieser Kinder einen anderen Plan hatten. Es waren eben Kinder, die noch Träume hatten. Es war auch nicht wichtig, welches Alter sie hatten. Neben den Eltern waren sie immer Kinder. Sie kamen in diese Traumwelt, um das zu erleben, was sie sich in ihren Träumen erhofften, mit der bunten Fassade ihrer eigenen Welt, wie nun einmal Kinder sind, so unschuldig, so rein.

Manche von ihnen waren noch nicht von diesem Leben beschmutzt, das sie erst verstehen mussten, denn sie waren Kinder, die noch am Anfang ihres Lebens standen. Ohne das Publikum in dieser bunten Welt der Träume würde es genauso ein öder, langweiliger Ort sein. Erst das Publikum hauchte diesem Ort Leben ein. Das Leben beginnt mit dem Leben selbst.

„‘Das Leben‘. Was für ein schönes Wort“, dachte er bei sich, hinter dem falschen Lächeln, das er in seinem Gesicht hatte, ein Lächeln, das genauso eine Lüge war wie ein Feuerwerk mit einem kurzen Knall und einer bunten Funkenfassade, die für wenige Sekunden das Sternenzelt im Himmel überstrahlt, um dann in der Dunkelheit zu erlöschen. Für einen kurzen Augenblick ist das zu sehen, aber die Sterne sind für die Ewigkeit da, die die Menschen nicht sehen wollen. Sie lassen sich von einer bunten Lichtershow bezaubern, die wenige Sekunden dauert, anstatt in die Ewigkeit zu sehen. So dachte bei sich der Clown, als er durch die Straßen ging, um seine Arbeit zu verrichten, als wäre er glücklich, als wären um ihn herum alle glücklich.

Dieser Schein verblasste nach wenigen Stunden hinter einem anderen Schein, wenn der Traum zu Ende war. Der Clown fand es seltsam, dass er in dieser Welt lustig sein sollte, die Menschenmenge zum Lachen bringen und ihnen Vergnügen bereiten sollte. Wie kann jemand andere zum Lachen bringen, wenn er selbst nicht lachen kann? Er hatte vergessen, weshalb er eigentlich auf der Straße war. Was hatte er vor einem Kino zu suchen, weshalb schaute er sich die Bevölkerung an, die nun auf den Straßen war, um in das Kino hineinzukommen? Es war schon fast dunkel. Die Nacht dämmerte über Paris, in dem die Laternen in den Straßen der Stadt angingen und Paris erleuchteten. Es waren nur noch wenige Minuten, bis die Vorstellung beginnen sollte.

Sie drängelten zwischen den Sitzen. Die Kinder zeigten dem Clown wenig Aufmerksamkeit, denn ihm war nicht zumute, zu lachen oder andere zum Lachen zu bringen. Um ihn herum herrschte eine Aura der Kälte, die jeden von ihm abschottete. Er wollte nicht dort sein. In ihm erwachte ein Gefühl, dass er selbst nicht beschreiben konnte, dass er nicht dorthin passte, dass er eigentlich nicht dort sein sollte. Er gehörte nicht an jenen Ort mit seiner bunten Fassade aus Lügen. Er fühlte sich sehr unwohl, wollte heraus aus dem Kino, in dem sich die Kinder mit Kreischen und Gelächter drängelten.

Er konnte fast nicht atmen, musste raus aus dem Saal. Dann stellte er sich vor den Eingang des Kinos, in dem die Kinder mit ihren Familien waren. Er betrachtete einen schwarzen Pianospieler, der auf seinem Wandklavier ein Stück mit Elementen aus Tango und Jazz spielte. Der Klang war in der ganzen Straße zu hören.

Der Clown verfiel dem Klang mit seinem Geist und Körper, als machte er eine Phase durch, die er nicht verstehen konnte.

Er folgte der Musik, aber es war ihm eigenartig zumute, als würden alle Menschen, die in ihren Autos an ihm vorbeifuhren, Menschen in einer anderen Dimension sein, während er sich in einer noch anderen Dimension befand, sodass sie in ihren Paralleluniversen niemals aufeinandertreffen könnten.

Da fragte sich der Clown, ob er nun in einer Dimension lebte, in der er momentan unglücklich war, und ob er in eine andere Dimension reisen könnte. Das wusste er nicht, und er konnte auch nicht den Unterschied erkennen. Er wusste nur, dass er nicht dorthin gehörte. Er war nicht die Person, die da vor dem Kino sein sollte, um die Menschen um ihn herum zu unterhalten oder sie ins Kino zu locken, damit sie sich einen Kinderfilm von Walt Disney anschauten, den er selbst nicht gesehen hatte. Er war nicht einmal eine der Comicfiguren, die sich dort befanden, sondern als Clown verkleidet, und nicht als Donald Duck oder sonst wer.

Als er auf dem Bürgersteig herumtänzelte, fuhr eine Limousine ganz langsam an ihm vorbei. Das hintere Fenster ging langsam auf, und ein Mann kam zum Vorschein, der hinten im Wagen saß, und neben ihm eine Schönheit von einer Frau, in einem schwarzen Kleid, mit auffälligen roten Lippen und Augen, die von einer Raubkatze sein konnten, die sie auffällig mit schwarzem Mascara bemalt hatte. Mit ihren dunklen Augen starrte sie den Clown an, als würde sie ihn kennen. Der Mann trug einen schwarzen Anzug, und sein Gesicht war bemalt wie das eines Clowns. Auf seinem Kopf hatte er einen schwarzen Zylinder, den er anhob, um den Clown zu grüßen.

Der Clown erstarrte an seinem Platz und blickte zu den beiden, die langsam, wie in Zeitlupe an ihm vorbeifuhren.

Die Frau war die Frau seiner Träume und der Mann sah ihm ähnlich. Man hätte denken können, er wäre sein Zwillingsbruder, aber er hatte doch keinen Zwillingsbruder! Er erstarrte, konnte sich vor Schreck kaum bewegen. Er schaute sein Ebenbild an, der mit seiner Traumfrau und seinem Traumauto an ihm vorbeifuhr.

Er war so verwirrt, dass er nicht wusste, was er machen sollte. Er stand da wie ein Hase vor einer Schlange. Er wusste nicht, wie lange er in dieser Position verharrt hatte, bevor er sein Ebenbild in einem Schaufenster sah. Er schaute sich an und konnte nicht mehr unterscheiden, ob er die Person war, die im Auto an ihm vorbeigefahren war, oder dieser hässliche Clown, der nun auf dem Bürgersteig stand und dafür da war, die Leute zu belustigen. Er schaute sich im Schaufenster an und begann sich dafür zu schämen.

Er schämte sich für sein Dasein. Das war nicht er. Aber er fragte sich, was er denn war. Dann konnte er nicht mehr still an jenem Ort stehen bleiben. Etwas Eigenartiges ging ihm durch den Kopf, als wollte ihn jemand aus diesem Traum aufwecken, als wäre er in einem Schlaf, in einem tiefen Schlaf, von dem er nicht aufwachen konnte.

Dann begann er, im Takt der Pianomusik zu gehen. Dann aber begann er zu laufen. Sonderbar war ihm zumute, er hatte den Drang zu laufen. Die anderen Comicfiguren beobachteten ihn, sahen den sonderbaren Clown an und konnten nicht verstehen, was in ihm vorging. Der kleine Zwerg konnte ihn nicht aufhalten.

Bevor er überhaupt seine Hand hochheben konnte, um den Clown zurückzurufen, der sich aber nicht zurückhalten ließ, lief er eigenartig durch die Menge, zum Schrecken der anderen Comicfiguren, die sich in der Menschenmenge aufhielten. Dann blieb er vor den Leuten stehen und begann, wie eine Ballerina den Schwanentanz zu tanzen. Um ihn bildete sich ein Kreis von Menschen, die er nicht sehen konnte, denn er war in einer anderen Dimension.

Er tänzelte nach einer Musik, die er hörte, aber die Musik war nicht die, die der Klavierspieler spielte, sondern die in seinem Kopf, alles war in seinem Kopf.

Nun waren die anderen Comicfiguren eifersüchtig auf ihn, denn er stahl ihnen die Schau.

Sie rätselten, was mit ihm passiert war, weshalb er sich so eigenartig benahm. Sie beobachteten ihn, um zu erkennen, was da gerade geschah.

Der Clown sah die Gesichter der Menschen um ihn herum, die nicht über ihn lachten, sondern ihn als eine Besonderheit beobachteten.

Er war eine eigenartige Besonderheit, weil man nicht einstufen konnte, was da gerade geboten wurde. Sie beobachteten den Clown, konnten aber nicht erkennen, was er darstellen wollte. Sie erkannten kein bestimmtes Muster, um zu verstehen, was das sein sollte. Auch sein Gesicht hatte mit der Maskerade keinen Ausdruck. Für einen Augenblick kam er sich von der Menschenmenge umzingelt vor und in die Enge getrieben, so dass er fliehen.

Weg, einfach weg! „Wo bin ich denn überhaupt?“, fragte er sich. Er blickte weiter in die Gesichter, die ihn überraschten, als wäre er in einer Endlosschleife, die vor seinen Augen vorbeiging. Er fühlte sich von der Menschenmenge in die Enge getrieben wie ein wildes Tier. Ängstlich ging er einige Schritte zurück, aber stieß auf Menschen, die ihm nicht glichen. Alle waren ihm fremd. Er kam sich in diesem Kreis gefangen vor und verspürte das Bedürfnis, daraus auszubrechen, hin durchzubrechen, zu flüchten.

Dann richtete er sich wie ein Schwan auf begann, sich mit der Musik in seinem Kopf, die er so laut hörte, dass er nichts anderes hören konnte, mit tänzelnden Schritten durch die Menschenmenge zu drängeln. Er musste sofort einfach weg von dort, weil er dort nichts zu suchen hatte.

Er war da auch nicht willkommen, wie er nirgendwo willkommen war, und deshalb entfernte er sich mit tänzelnden Schritten von den Menschen.

Mit seinem Tanz ging er an ihnen vorbei.

Ohne Ziel tanzte er herum, zeigte dabei ein hängendes Gesicht, ohne Ausdruck, in dem kein Lachen und keine Freude zu sehen waren.

An seinen Tanzbewegungen war es, auch für einen Laien, leicht zu erkennen, dass er eigentlich überhaupt nicht tanzen konnte. Was er vorführte, waren einfache Sprünge, die kein Schema hatten, vorbei an den Leuten, die mit dem Zeigefinger auf ihn zeigten, vorbei an den Geschäften, vorbei an Restaurants und Cafés, in denen die Leute auf ihn aufmerksam wurden.

Er hingegen beachtete niemanden. Er lief an ihnen vorbei und versuchte zu tanzen wie eine Ballerina. In Laufschritten tanzte er an den Leuten vorbei. Manche versuchten, ihm Geld zu geben, aber das wollte er gar nicht annehmen. Die Lichter der Großstadt erhellten das Grau der hereinbrechenden Nacht.

Die Laternen brannten nun an den Straßenrändern, er lief unter ihnen wie ein Schwan, wie eine Ballerina, die in sich vertieft war, als würde er auf den Wolken tanzen. Er bildete sich ein, dass er tanzen konnte, aber vielmehr brachte er mit seinem Tanzen die Leute zum Lachen, weil er es nicht konnte. Um ihn herum befanden sich hunderte von Menschen, tausende, hunderttausende, es waren sogar Millionen, aber er war allein unter den Menschen.

Er war ein einsamer Clown, überaus einsam. Er fasste sich an sein Herz, das gebrochen war, weil er einsam war. Wie einsam konnte er denn noch sein? Man sah den Clown wie einen Geist mit einem Zylinder auf dem Kopf an den Leuten vorbeiziehen, der nicht anhielt und die Leute nicht zum Lachen brachte, sondern sie enttäuschte.

Alle hatten das Nachsehen, durch nichts ließ er sich aufhalten, für ihn war es so, als würde er über den Wolken schweben, von denen er nicht herunterkommen wollte.

Er wollte hoch hinaus, er wollte fliegen, einfach nur fliegen, bis hinauf zu den Sternen, und dort von einem Stern zum anderen springen. Er versuchte es immer wieder. Papapapapap, versuchte er wie ein Vogel seine Flügel zu schlagen. In seinen Träumen sprang er über die Sterne, aber in Wahrheit war er auf dem Boden und tanzte auf den nassen Straßen von Paris.

Er war ein Künstler, der keinen Wert auf sein Publikum legte. Er spürte die Eigenart in seinem Kopf, begriff sich selbst nicht. „Was machst du?“, fragte er sich oft.

Er wusste es selbst nicht, er wusste es einfach nicht. Deshalb verschwand er in den Gassen der Großstadt, um von allem fernzubleiben. Wie lange er schon auf den Straßen herumgewandert war, wusste er nicht. Er hatte sein Zeitgefühl verloren. Er irrte in der Stadt umher, wandelte durch die Straßen, und dabei war alles nur der Schein vor seinen Augen. Er handelte nach dem eigenen Willen, den er nicht unter Kontrolle hatte, befolgte keine Befehle oder dergleichen. Es war ihm nach Flüchten zumute, aber wovor, fragte er sich selbst.

Nun war er aber so müde, dass er sich einen Platz suchte, um sich etwas auszuruhen. Schließlich stand er vor Stufen, die zu einer höher gelegenen Straße. Es war eine der Stufenstraßen, die das typische Paris ausmachen, in der Nähe des Montmartre, die zu einer oberhalb gelegenen Straße führt.

Er hasste Treppensteigen, deshalb blieb er vor den Stufen stehen und schaute sich das erst einmal an. Er blickte hoch und wurde gewahr, dass es ein langer Weg bis nach oben war. Er lächelte, als er erkannt hatte, dass er bis zu sich nach Hause gerannt war.

Dann sagte er vor sich hin: „Oh!“ Er ließ sich von den Straßenlaternen blenden, sah aber keine Menschenseele in seiner Umgebung.

Einige Katzen zogen auf ihren nächtlichen Spaziergängen vorbei, ganz gelassen, denn die meisten waren Hauskatzen, die keinen Hunger hatten, sondern nur ihren Jagdinstinkten folgten.

Sie beachteten nicht einmal die Ratten um herum, als hätten sie miteinander Frieden geschlossen. Gelangweilt machte er seinen ersten Schritt, um nach oben zu gelangen, denn er musste nach oben. Es war nicht so, dass er nicht die Kraft dazu hatte, sondern er hatte nicht die Lebenskraft in seinem Körper, nicht den Willen zu leben.

Deshalb zog er sich mit einem Arm am eisernen Handlauf hoch, um den Ballast von seinen Beinen zu nehmen.

„Wie schwer das ist“, dachte er bei sich und spürte die Schmerzen in seinen Beinen. Er war ja auch durch die halbe Stadt gerannt und getanzt. Aber diese Stufen machten ihn nun fertig, das konnte doch nicht sein! Er wohnte ausgerechnet in diesem Viertel, das auf einer Anhöhe, in die meisten Straßen nur über diese Stufen erreichbar ist.

Es kam ihm komisch vor, dass es ihm bis dahin gar nicht aufgefallen war, dass es in diesem Viertel so viele Stufen gibt. Kaum hatte er die ersten Schritte gemacht, war es ihm schon zu anstrengend weiterzusteigen. Ein Schritt nach dem anderen, und immer wieder noch ein Schritt. Jede Stufe, die der Körper schwer atmend eroberte, raubte ihm mehr und mehr die Luft, ließ ihm das Blut in den Ohren rauschen und brachte sein Herz dazu, aus der Brust springen zu wollen. Stufe um Stufe wurden die Beine schwerer, und das Ziel schien unerreichbar fern zu sein.

Es ging nicht mehr, er konnte nicht mehr. Er zog sich nur noch mit seinen Händen und Armen am schwarzen Handlauf nach oben. Wieso er keine Kraft mehr in seinem Körper hatte, fragte er sich Wieso hatte er keine Energie mehr? Nichts! Er hatte nichts in seinem Körper, keine Körperkraft spürte er.

Seine Seele war wie tot, er spürte nichts, was ihn aufmuntern konnte. Seine weißen Handschuhe waren ganz nass, er schaute nach hinten auf die Straße, auf der einige Autos vorbeifuhren. Manchmal waren noch einige Nachtschwärmer über den Treppen auf der Straße unterwegs, dazwischen war er völlig allein.

Mutterseelenallein blickte er zu den Hochhäusern, bei denen er nun war. In manchen Wohnungen brannten Lichter, mit verschlossenen Vorhängen in jeder Farbe.

In manchen konnte er Stimmen hören, Gerede unter Familien, was für ihn wie ein Beweis war, dass es um ihn herum noch Menschen gab, die glücklich waren und nicht einsam, nicht so einsam wie er jetzt auf den Treppenstufen, die von einer Straße zu einer anderen führen.

Er blickte zu den Blocksteinen auf dem Boden, auf die er mit seinen Schuhen trat, die für ihn so unbedeutend waren wie für jeden, der auf diese Steine tritt. Seine Beine wurden tonnenschwer, sodass er sie nicht mehr hochheben konnte. Mit seinen Armen zog er sich langsam hoch. Dabei sah er durch ein Fenster mit verschwommenem Fensterglas, wie sich eine Person wusch.

Es war offensichtlich, dass es eine junge Frau war, die ihren Körper hastig mit einem Stück Seife einreiben, sich Wasser übergoss und abschrubbte, soviel war beim Beobachten zu erkennen. Der Clown schaute um sich. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich so badete und dabei zahlreiche Zuschauer hinter Vorhängen hatte. Manche öffneten sogar extra ihre Fenster an diesem kühlen Abend, um die junge Frau zu beobachten, wie sie duschte. Der Clown fand es interessant, dass sie sich so schnell baden musste.

„Weshalb diese Eile“, fragte er sich, „wieso um diese Zeit, mit so vielen Zuschauern um sie herum?“

Jeder, der wollte, konnte ihren nackten Körper hinter dem verschwommenen Glas erkennen, vor dem keine Vorhänge hingen wie bei anderen Fenstern.

Dem Clown wurde deutlich, dass sie viele Zuschauer hatte. Frauen begannen, ihre Männer anzuschreien, es waren mehrere Frauenstimmen gleichzeitig zu hören. Das Echo vom Geschrei der Frauen war von überall her zu hören, aber das alles war ihr anscheinend egal. Entweder wusste sie nicht, dass sie beobachtet wurde, oder sie machte sich nichts daraus.

Vielleicht machte sie das sogar mit Absicht, die armen Männer heiß zu machen, die vor ihrem Fenster stehend darauf warteten, dass sie anfing zu duschen, damit an jedem Abend Streit unter den Nachbarn zu provozieren. Der Clown musste grinsen. Sein Lächeln passte zu dieser kühlen Nacht.

Die junge Frau hatte dafür gesorgt, dass von dem Clown keine Notiz genommen wurde, dass ihn keiner sah, als wäre er gar nicht da.

„Was ist das denn für eine komische Nacht?“, dachte er bei sich, als er ins Schwitzen geriet. Obwohl er schon völlig außer Atem war, musste er noch weitere Stufen hochsteigen. Er blickte nach oben, um zu sehen, wie viele Stufen er noch vor sich hatte. Er hatte nicht einmal die Hälfte der Strecke geschafft! Er hielt sich stärker am Treppenhandlauf fest, weil es ihm so vorkam, als würde er jeden Moment ohnmächtig werden. Er hoffte inständig, dass das bloß nicht passierte. Sein Kopf brummte, als würde von innen an die Schädeldecke gehämmert, was ihm Schmerzen bereitete, die er nicht aushalten konnte.

Er setzte sich auf den Boden, unter eine Laterne, die um ihn herum einen Lichterkranz warf, während alles andere um ihn herum dunkel war. Er setzte sich einfach hin wie ein Bettler und stellte seinen Zylinder vor sich hin. Er blickte in den Zylinder, der wie gewöhnlich leer war.

„Nichts Besonderes!“, dachte er bei sich und zündete sich eine Zigarette an. Er blies den Rauch aus, der im Licht wie eine Nebelschwade erschien.

Er seufzte tief, als in ihm die Erinnerungen daran hochkamen, als er noch im Krankenhaus war, nicht in einem gewöhnlichen Krankenhaus, sondern in einer Irrenanstalt. Er konnte sich nicht mehr genau an die Zeit erinnern, auch nicht daran, was ihm damals zu schaffen gemacht hatte. Die Erinnerungen erschienen wie aus einer Vergangenheit, die er vergessen hatte, wie die Erinnerungen an die Zeit, als er ein Baby gewesen war. An die einzelnen Geschehnisse konnte er sich nicht mehr erinnern, wie es war, als er noch ein kleines Kind war, aber die Ängste und die Gefühle hatten sich für immer in das Gedächtnis eingeprägt.

So ging es ihm in jenem Moment, als ob er, in einer Zwangsjacke steckend, seinen Kopf gegen die Milchglasscheibe eines Fensters schlüge, immer und immer wieder, ohne die Möglichkeit, aus dieser Jacke herauszukommen, sondern mit dem Gefühl, für immer ausgeliefert zu sein.

Er hatte als eine kranke Person gegolten, war als gefährlich eingestuft worden, sodass er in eine Zwangsjacke gehörte. Dabei wollte er nur Ruhe haben, um das zu sein, was er war und sein wollte, ein zufriedener Mensch, der Lust hat zu leben, nur in Ruhe zu leben. Wie sehr hatte er damals die Ruhe vermisst, die er nun hatte. Er überlegte, was geschehen war, dass er nun so allein war. Sein Kopf tat weh, als er daran dachte, wie er gegen die Fensterscheibe geschlagen hatte, bis er blutete. Er rauchte weiter vor sich hin, in Gedanken vertieft, allein mit sich selbst, bis er das Klappern von Schuhen in der nächtlichen Ruhe vernahm. Als er umherschaute, sah er nichts, aber es war das Geklapper von hohen Absätzen der Schuhe einer Frau, die es in jener Nacht sehr eilig gehabt haben musste. Nach ihrem Gang zu urteilen, musste es eine besondere Frau sein, mit langen Beinen, wie sie eine Gazelle hat, die den Hügel hinauflief, als wäre ein Raubtier hinter ihr her.

Er konnte hören, wie sie die steinerne Treppe hinaufstieg, wobei die Geräusche immer lauter wurden, die in seinen Ohren eine Art Echo erzeugten. Vor seinen Augen flimmerte es vor lauter Bildern der Erinnerungen. Es war für ihn nicht einzuordnen, ob es seine Erinnerungen oder die eines anderen waren. Nichts war klar in seinem Kopf, aber er wurde neugierig auf die Dame, die mit ihren hohen Absätzen die Treppen immer weiter hochstieg.

Er saß immer noch, mit dem Zylinder vor sich, auf der Erde, sodass die Dame unter dem Laternenlicht einen Mann sah, der als Clown verkleidet auf dem kühlen Boden saß. Ihr fiel sofort der schwarze Zylinder auf, sodass sie für einen kurzen Augenblick vor ihm stehen blieb. Sie war überrascht, unter der Laterne einen traurigen Clown zu sehen und schaute genauer in das Gesicht dieses traurigen Clowns, von dem sie glaubte, dass ihm nach Weinen zumute war. Überrascht von dem Gedanken, dass der Clown weinen könnte, hatte sie auf einmal tausende Gedanken in ihrem Kopf. Deshalb nahm sie ihre Handtasche nahe vor ihr Gesicht, um im spärlichen Licht der Laterne Geld zu suchen, das sie dem Bettler geben könnte, der sich als Clown verkleidet hatte. So fühlte sich nun auch der Clown, wie ein verlassener Bettler, wie eine unbrauchbare Ware, die irgendwo in Vergessenheit geraten war.

Aber der Clown hatte andere Gedanken. Er schaute die Dame an, die im Schatten in ihrer Handtasche herumfuchtelte, um Kleingeld zu finden. Der Clown lächelte vor sich hin, als er über seinen Preis nachdachte. Was war er denn nun wert? Wie viel Geld war er in den Augen dieser Frau wert? Wie schön sie war, was für eine Eleganz sie hatte! Sie war ziemlich groß für eine Frau, hatte nicht viel Makeup im Gesicht, aber ihre Lippen glänzten Bordeauxfarbig, wie eine Warnleuchte im spärlichen Licht, als hätte sie einen ganzen Lippenstift auf ihre Lippen aufgetragen.

Ihre langen, schwarzen Haare fielen hinter ihrem Rücken bis zu ihren Hüften. Was für Augen sie hatte! Sie leuchteten in der Dunkelheit, und mit den lang gezogenen Augenbrauen darüber hätten es auch die Augen eines schwarzen Panthers gewesen sein können.

Sie war wie eine Raubkatze, die gerade nicht auf der Jagd war. Ausgesprochen mütterliche Liebe strahlte sie in jenem Moment aus. Auch Raubkatzen haben Gefühle, nur nicht auf der Jagd, denn da geht es ums Überleben. Sie war eine Dame, das sah der Clown, als sie näherkam. Sie trug einen schwarzen Zweiteiler, ein Sakko und einen Rock. Als sie sich unter der Laterne langsam näherte, sah der Clown die schwarzen Schuhe mit den hohen Absätzen.

„Hat die aber lange Beine!“, dachte der Clown bei sich und schaute an ihr hoch.

Sie war von solch einer vollkommenen Schönheit, dass man sie nicht beschreiben konnte. Sie sah aus wie die Dame in der Limousine vor dem Kino, aber so genau konnte er es wiederum auch nicht sehen, und sie danach fragen, ob sie es war, konnte er schon gar nicht. Er schaute umher, um zu sehen, ob er in einer anderen Dimension war.

In der ganzen Zeit hatte er nie eine so schöne Frau gesehen, die auf diesen Treppen hinauf oder Gebannt saß, er da und blickte in ihr strahlendes Gesicht. Sie blickte ihn fest an, als sie aus ihrer Tasche einen Zweihundertfrancschein herausholte, und starrte in die Augen des Mannes, der eigentlich kurz vor dem Weinen stand.

Sie beugte ihre Knie, um den Zweihundertfrancschein in den Zylinder hineinzulegen, weil sie ihn nicht respektlos hineinwerfen wollte. Dabei schaute sie dem Clown tief in die Augen, als würde sie sagen wollen, dass es zu schade sei, dass er sein Gesicht hinter einer Maskerade verbarg. Diese Sprache, die aus Gefühlen bestand, konnte der Clown nicht verstehen. Er schämte sich und senkte aus Scham seine Augen.

Er hätte dieser Frau nicht auf diese Art begegnen sollen, als armes Schwein. Aber auch, wenn er als gutaussehender Mann vor ihr gestanden hätte, hätte er sich ihr nicht ebenbürtig gefühlt.

Dafür war sie zu schön, dass sie an ihm etwas hätte finden können, dass sie sich mit ihm abgegeben hätte.

Als sie sich wieder aufgerichtet hatte, nickte er zum Dank mit seinem Kopf. Dabei bemerkte er, dass die Frau seine Stimme hören und nicht nur ein Nicken seines Kopfes mit den glänzenden Haaren, die er sich nach hinten gekämmt hatte, sehen wollte.

Als sie sich gerade ein paar Schritte entfernte, sagte der Clown mit dem letzten Mut, den er noch in seinem Herzen hatte: „Glauben Sie an die Liebe auf den ersten Blick?“

Er schaute zu ihr hoch, sie wandte ihren Kopf dem Mann mit der Maskerade zu und antwortete dann mit einem Lächeln, bei dem sie ihre vollendet weißen Zähne zeigte: „Ja, daran glaube ich.“

Dann stieg sie hastig die Treppen hoch, und er sah ihren langen Beinen nach, die wie die einer Gazelle im Schatten verschwanden, mit dem Klappern ihrer Schuhe. Er sah ihr nach, bis er sie aus den Augen verlor, dann aber bemerkte er sogleich andere Schatten oben an der Straße, unheimliche Schatten, die ihr zu folgen schienen.

Er ließ sie nicht aus den Augen und bemerkte, dass die Schatten ihr nicht folgten, sondern sich oben auf der Straße hin und her bewegten. Daraufhin überlegte der Clown, was er nun tun sollte. saß er einfach reglos da und rauchte seine Zigarette. Er überlegte, ob das alles ein Traum war oder die Wirklichkeit, in der er nicht sein sollte. Wie schwach er war, wie schwach er sich fühlte!

„Wie schwach so ein junger Körper doch sein kann“, überlegte er bei sich. Als er in den Zylinder hineinblickte, sah er den Zweihundertfrancschein. Nun wusste er, was er ihr wert war: einen Zweihunderter. Ein Zweihunderter. Sie hätte ihn mit keinem Geld der Welt glücklich machen können, nein, nicht mit Geld. Sie hätte sich mit ihm unterhalten können, aber das tat sie nicht. Stattdessen gab sie ihm einen Zweihunderter. Der Clown überlegte, welchen Beruf sie wohl hatte.

Sie war gewiss keine Dame, die ihr Geld auf krummen Wegen hätte verdienen können. Dazu war sie zu fein. Aber was für einen Beruf hatte sie denn nun, dass sie um die Zeit nach Hause ging? Wie konnte sie mit so einer Schönheit auf der Straße gehen, wie konnte eine Schönheit wie sie auf dieser Welt leben, die alle Männerherzen zum Pochen bringen und die Frauen vor Neid verblassen lassen konnte, auch wenn das alles vergänglich war? Aber daran denkt man nicht, nicht daran, dass diese Fassade des Lebens für die Lebenden da ist und nicht für Menschen mit toten Seelen, die mit etwas Geld, ohne sie zu fragen, was sie überhaupt vom Leben erwarten, was sie wollen und weshalb sie zu dem geworden sind, was sie sind: Tote, dessen Körper immer noch leben, ohne irgendein Gefühl in sich zu tragen, wie einen wertvollen Schatz, der das Leben lebenswert erscheinen ließe.

Aber in jener Nacht hatte das Herz des Clowns angefangen zu schlagen, wegen dieser Schönheit, die er nicht kannte, die er zum ersten Mal gesehen hatte. „War das ein Zeichen von Gott?“, dachte er bei sich. War es ein Zeichen, das ihm nun wieder das Leben schenkte? Er hatte immer gehofft, dass Gott sein Schicksal wenden würde, er hatte es sich immerzu erhofft.

„Was war es denn nun?“, fragte er sich. Ein Zeichen von Gott, dass sich sein Leben nun geändert hatte? Er spürte in seinem Herzen den schönen Schmerz des Lebens. Bei dem Gedanken, ob sich eine so hochkarätige Frau in solch eine erbärmliche Kreatur verlieben könnte, war es für ihn wie ein Traum, ein schöner Traum, in den er sich vertiefen wollte. Er wollte seine Gedanken auf nichts anderes mehr richten als auf diese Frau, die sich in ihn verlieben und die Frau seines Lebens werden könnte.

Was für ein Traum, neben so einer Frau aufzustehen, sie beim Duschen zu beobachten, die Sehenswürdigkeiten von Paris anzusehen, während er mit ihr zusammen Hand in Hand durch ganz Paris spaziert, gehen würde. Wie sehr passte ihr doch die Farbe Schwarz, wie schön war sie doch in diesem Zweiteiler! Aber sie wäre sogar in einem Sack gekleidet immer noch eine wunderbare Frau, die er an seiner Seite hätte sehen wollen. Selbst das Wetter würde dann keine Rolle spielen, denn neben ihr wäre es immer schön. Er könnte mit ihr in einem Café sitzend die Leute beobachten, die vor den Schaufenstern vorbeigingen und vom Regen nass würden, und würde dabei ein glückliches Lachen im Gesicht haben, ob das Wetter schön wäre oder nicht, ob es regnete oder schneite, sogar ein Tag mit Orkan wäre an ihrer Seite angenehm.

Ein Abend mit Sturm wäre sogar auf seine ganz eigene Weise schön, im glitzernden Abendlicht der Großstadt. Mit ihr wäre an den Abenden und in den Nächten mit den Lichtern in den Cafés und Restaurants alles so schön. Mit ihr zusammen müsste man für das Wort „schön“ eine andere Form finden, eine andere Art von Beschreibung, eine andere Bedeutung. Dieses Wort müsste die Lebensfreude zum Ausdruck bringen können, die Kunst der Liebe in den Herzen. Alles, was das Herz begehrt, das alles müsste mit diesem einen Wort zum Ausdruck gebracht werden können. Was ist denn nur dieses Wort, was könnte es sein?

„Es muss ein Zeichen sein!“, sagte er zu sich selbst, als er aus einer der Wohnungen ein Klavierspiel hörte. Das Klavierspiel passte zu dieser Szene, ja es passte sehr gut. Die wunderbaren Töne inspirierten ihn, weckten ein Lebensgefühl in seinem Herzen auf. Dieser kleine Funke, der sein Herz zum Leuchten brachte, war es, der ein großes Feuer entfachen konnte. Er lächelte und blickte dabei in das Licht der Laterne über ihm.

„Dieses Wort kann nur der Name der jungen Frau sein!“, dachte er bei sich. Das musste das Wort sein, das sie beschreiben konnte. Aber nun war es sein Fehler gewesen, dass er nicht nach dem Namen der Frau gefragt hatte. Er schlug sich auf seine Knie. Dann sah er sich den Zweihundertfrancschein an, das Geld, auf dem sie ihre Fingerabdrücke hinterlassen hatte, den Geldschein, den sie mit ihren Fingern angefasst hatte. Sie hatte damit ein Erinnerungsstück an sie hinterlassen, mit dem Geruch ihres Parfüms und ihrer Handcreme. Er fasste den Geldschein vorsichtig an, um daran zu riechen.