Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine berührende Familiengeschichte beginnend in den frühen Fünfzigerjahren in einer zonengrenznahen fränkischen Kleinstadt. Dort treffen im Haus am Jakobsplatz Einheimische und Geflüchtete aufeinander. Die Autorin verfolgt das Schicksal der dreijährigen Anna siebzig Jahre lang und zeigt, wie der Krieg über Generationen hinweg das Leben und Denken beeinflusst. Eine Geschichte, die vom alten Kreislauf des Lebens und Sterbens erzählt, vom Gefühl des Fremdseins, aber auch von der Suche nach einem Platz, wo man angenommen ist und sich zu Hause fühlen kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Nu Mädel, was weinste denn so jämmerlich?“, fragte Luley, der Schreiner, das Kind. Er schraubte im Wohnzimmer der neuen Wohnung den Bücherschrank zusammen und war dabei, den Eckschrank mit der gebogenen Scheibe einzupassen, was kniffelig genug war. So ein plärrendes Kind kam ihm da ziemlich ungelegen. „Schau, so ‘nen scheenen Schrank hab‘ ich geschreinert für den Papa. Das kannste ni koofen im Laden. So was macht nur noch der alte Luley“, sagte er in einem Singsang, der dem Kind fremd war.

Er sprach anders als die Leute am Ort. Alles war dem Kind fremd: die weitläufige Wohnung, das dunkle bis zur halben Höhe mit braun gebeizten Nut- und Federbrettern verkleidete Treppenhaus, der Geruch nach Holz und Leim und überall standen Kisten und Wäschekörbe und überall war es im Wege. Der alte Luley fingerte aus einer viel zu weiten Cordhose ein Taschentuch heraus, ging in die Knie, wischte dem Kind den Tränenrotz von der Oberlippe und ließ es noch einmal kräftig schnäuzen. „Nu Mädel, jetzt is aber gudd!“, sagte er in einem strengeren Ton, was erneut lautes Geplärre zur Folge hatte.

Der Vater kam ins Zimmer, noch im weißen Kittel, nahm das Kind auf den Arm und tätschelte ihm den Rücken, begleitet von einem sonoren „Is ja gut, Anna, is ja gut!“.

„Doktor, ich weeß ni, was se hat. Sie plärrt und plärrt!“

„Was fehlt dir denn, hm? Tut was weh?“ fragte der Vater in der Tonlage, die er auch seinen kleinen Patienten gegenüber anschlug. Auch er zog ein gebrauchtes Stofftaschentuch aus seiner Hosentasche. Es roch nach Vater und stoppte den Tränenfluss sofort.

„Das Schemelchen ist nicht da“, brachte das Kind stockend hervor.

„Welches Schemelchen?“

„Na, mein Fußschemelchen, auf dem ich immer sitze! Ich hab‘ schon überall geguckt, aber es ist nicht da! Ihr habt es hinten beim Opa gelassen, aber ich brauch es doch!“

„Das kann passieren bei dem Trubel. Aber schau, es ist ja noch hell, du kannst das Schemelchen hinten holen. Du kennst ja den Weg, bist ihn doch immer mit der Mutti gegangen, wenn ihr zum Einkaufen seid. Du gehst raus auf den Platz, dann links um die Ecke und dann immer geradeaus bis zum Schulhügel und von dort siehst du das Haus vom Opa schon!“ Luley schüttelte den Kopf, legte den Schraubenzieher weg und wischte sich die Hände am Kittel ab. „Dokterchen, die Kleene weeß ni, was rechts und links is! Die find ni hin un ooch ni heeme!“

Das leuchtete dem Vater ein, dass er die dreijährige Anna damit überforderte. Er setzte das Kind ab, blickte noch einmal anerkennend auf Luleys Meisterwerk und ging mit der Kleinen an der Hand durch die weitläufige Wohnung in den Raum, der das Kinderzimmer werden sollte. Seine Frau bezog gerade die Kissen für das Stockbett, in dem Anna und ihr Bruder Wolfgang schlafen würden. Wo die fünf Jahre ältere Schwester Ev-Marie schlafen sollte, war noch unklar. Vielleicht erstmal auf dem Sofa, war die Überlegung der Mutter, die mit der organisatorischen Planung des Umzugs sehr eingespannt war.

Beiläufig blickte sie auf das verheulte Gesicht des Kindes, deutete das als Hunger und meinte energisch: „Abendessen gibt es erst, wenn ich hier fertig bin.“

„Nein, sie vermisst ihr Schemelchen. Wir haben es wahrscheinlich hinten beim Opa vergessen.“

„Kind, das holen wir morgen. Dafür hab‘ ich jetzt keinen Kopf,“ sagte sie und tätschelte der Kleinen, die sich an ihr Bein schmiegte, die Wange. Das Kind klammerte sich an sie, versteckte das Gesicht in ihren Rock, der ganze Körper wurde geschüttelt.

Die Eltern blickten sich an. Es gab offensichtlich nur eine Lösung: Das Schemelchen musste her. Man rief nach der großen Schwester, die mit dem Kind nach hinten gehen sollte, um es zu holen.

Von da an spaltete sich nicht nur die Welt von Anna, sondern die der ganzen Familie in „hinten“ und „vorne“.

Hinten, das war der Opa, Opas Haus, Tell, sein Jagdhund, der Garten, der Bach im Garten, die kleine Kapelle im Garten, die der Opa als Protest gegen die Nazis gebaut hatte, wie es hieß. Hinten, dort war der Hühnerstall, denn Eier brauchte man immer, hat sie im Krieg tauschen können gegen Mehl oder Rahm. Hinten, dort waren die Spargelbeete, die Erdbeerbeete und Beerensträucher, das Spalierobst. Hinten, dort war das Gartenhaus, dahinter die Garage, in die der Vater seinen grauen Volkswagen mit dem geteilten Heckfenster stellte, darüber war die sogenannte Halle, die als Wäscheboden diente.

Hinten, das war die Holzlege, in der das alte Ehepaar Rundel, das seit Kriegsende bei Opa in zwei winzigen Räumen unter dem Dach wohnte und ein paar Stallhasen fütterte, die man auch streicheln durfte.

Hinten, das war Paula, die nach dem Tod der Großmutter dem Opa den Haushalt führte und mit der man so wunderbar singen konnte. Hinten, das waren die Sommerabende, an denen der Großvater auf der Knopfharmonika spielend eine Runde durch den Garten ging, die drei Enkelkinder bereits in Schlafanzug und Nachthemd mit ihren Lampions im Schlepptau, dann zurück zum Haus ins Schlafzimmer, wo die Lampions im Wasserkrug des Lavoirs abgestellt wurden, aber noch eine kurze Weile leuchten durften, bis die Kinder eingeschlafen waren.

Hinten, das war das Paradies, und dass es den Flurnamen „Heiligengarten“ trug, schien nur gerechtfertigt. Unweit von dort gab es die Heiligenquelle und die Teufelsquelle und Opa war der festen Überzeugung, dass das Wasser der Teufelsquelle, von dem er sich täglich einen Krug ins Haus holte, den besten Kaffee ergäbe.

Vorne, das war das große Mietshaus mitten im Ortskern am Jakobsplatz, es gehörte ebenfalls dem Opa. Dort wohnte nun die kleine Anna mit ihrer Familie und ihr Vater hatte in drei Räumen eine Arztpraxis eröffnet.

Er hatte schon eine Weile auf der Untersuchungsliege in seinen Praxisräumen übernachtet, weil dort das Telefon war und er schnell erreichbar sein musste. Seine Frau Anneliese, die mit den Kindern noch bei ihrem Vater im Heilgengarten wohnte, war am Abend mit dem Essen im Korb und manchmal auch mit einer Flasche Wein nach vorne, um mit ihrem Mann den Tag abzuschließen. Obwohl seit seiner Rückkehr aus dem Krieg nun schon ein paar Jahre vergangen waren und zwei der Kinder danach geboren wurden, waren sie einander immer noch ein bisschen fremd. Berny war nicht mehr der lebenslustige Medizinstudent, den sie, die Krankenschwester, in der Klinik in Würzburg kennengelernt und dann mitten im Krieg geheiratet hatte. Er hatte nicht nur ein Glied seines Mittelfingers verloren, sondern auch die Hoffnung, dass er doch noch seinen Facharzt in Gynäkologie machen könnte. „Hyperemesis gravidarum“, das Erbrechen in der Frühschwangerschaft, war das Thema seiner Doktorarbeit und sein Doktorvater war auch nicht weit weg. Nur zwanzig Kilometer waren es, aber dazwischen lag die Zonengrenze und jetzt, mit drei Kindern und dem Neuanfang in Malstadt schien das alles unerreichbar. Die Überbleibsel seines beruflichen Lebensplanes, ein gynäkologischer Untersuchungsstuhl, stand in seinem Sprechzimmer, Geburtszange und Spekula lagen sterilisiert im Instrumentenschrank.

„Sie haben das Zeug dazu, spezialisieren sie sich und machen den Facharzt“, hatte der Doktorvater damals gemeint, „das ist die Zukunft“. Für den Fünfundzwanzigjährigen war die Zukunft aber der Krieg, der ihn als Stabsarzt durch halb Europa schickte. Nachts in seinen Träumen war er immer noch dort, hörte die Schüsse und Schreie. In einem besonders schlimmen Traum kommt ein junger Soldat zu ihm ins Lazarett. Schwer blutend und laut schreiend. In der rechten Hand trägt er seinen linken Arm, vom Feind abgeschossen. „Was soll ich mit dem abgerissenen Arm? Den kann ich nicht mehr anflicken“, versucht der Arzt vergeblich dem verzweifelten Verwundeten klarzumachen und muss gegen die eigene Verzweiflung ankämpfen. „Doktor, das ist doch mein Arm, der gehört doch zu mir, den kann ich doch nicht wegwerfen!“ Und Schweiß gebadet schreckt der Träumende aus dem Schlaf hoch. Immer wieder plagten ihn solche Bilder und das jaulende Schluchzen so vieler seiner Generation, die er „draußen im Feld“ nur notdürftig versorgen konnte, ging ihm nicht aus dem Ohr. Und er konnte und wollte nicht darüber sprechen, was ihn immer noch ängstigte und umtrieb.

Aber jetzt, hier in der Rhöner Kleinstadt, wollte er seinen Frieden haben. An den Krieg erinnerten nur die Schlagbäume und Überwachungstürme an der Grenze und die täglichen Patrouillenfahrten der Amerikaner dorthin. Im offenen Jeep fuhren sie durch die Hauptstraße und die Kinder staunten, wenn auch ein Schwarzer dabei war, winkten und riefen „chewing gum, chewing gum!“. Und immer warfen die Amerikaner ein paar Kaugummi-Briefchen, nach denen sich die Kinder lachend bückten und sie untereinander aufteilten.

Er hatte das seinen Kindern verboten. Sie sollten die Amerikaner nicht anbetteln, denn er tat sich schwer, sie als Befreier zu sehen. Obwohl er nicht zu den Kämpfern in der ersten Linie gehörte und nur in der Grundausbildung ein Gewehr in der Hand gehabt hatte, fühlte er sich als besiegter Kämpfer und sein Stolz ließ das nicht zu.

Die ersten Tage in der neuen Wohnung waren für Anna nicht einfach. Außer dem Teddybären, der schon etwas abgeschabt war und auch nur ein Auge hatte, waren die anderen Spielsachen noch nicht ausgepackt oder sie waren noch „hinten“ beim Opa. Den Teddy jedoch nahm sie mit ins Bett und er durfte auch seine Schuhe anbehalten, kleine rote Schnürstiefelchen aus Leder, die der Vater aus Frankreich mitgebracht hatte, damals, als die große Schwester noch klein und „der Vati noch im Feld war“, wie sich die Mutter jedes Mal erinnerte, wenn sie den Bären mit den roten Stiefelchen sah. Sie hätten nie gepasst und der Vater sei ganz enttäuscht gewesen, dass seine Tochter schon laufen konnte, als er mit den Stiefelchen auf Heimaturlaub kam. Anna fand, dass dem Teddy die roten Stiefelchen bestens zu dem honiggelben Fell passten.

Nachts, wenn es im Haus ganz andere Geräusche gab als hinten beim Opa, wo man durch das offene Fenster den Malbach rauschen hörte oder das Rascheln der Birkenblätter, da fürchtete sich Anna und kletterte ins Stockbett darüber, wo der Bruder schlief und schlupfte bei ihm unter die Decke. Er war nur ein Jahr älter, aber als großer Bruder taugte er schon ein bisschen. Die beiden flüsterten, um die große Schwester nicht aufzuwecken, die auf einem Sofa gegenüber schlief.

„Ich will wieder hinter zum Opa“, jammerte sie. Das gehe nicht, meinte er. Ihr Bett sei doch jetzt hier und wenn sie hintergehe, sei ja er allein. Das leuchtete ihr ein. Sie kuschelte sich an den kleinen großen Bruder.

„Hab dich lieb.“

„Weiß ich doch!“

Bis alles in der Wohnung an Ort und Stelle war und weil die kleine Anna dabei störte, brachte die Mutter sie nach hinten zum Opa, wo sie herzlich willkommen war. Der Großvater war nicht unglücklich darüber, dass nun im Haus etwas mehr Ruhe herrschte. So gern er seine Enkel und seine einzige Tochter bei sich hatte, war ihm das Toben der drei manchmal ein bisschen zu viel geworden, vor allem abends, bis endlich Ruhe einkehrte. Jetzt, am späten Vormittag saß er auf der kleinen Veranda, die Richtung Garten angebaut war, seinen Jagdhund Tell zu den Füßen. Er hatte ein Achtele Weißwein vor sich stehen und aß ein paar Würfelchen Schweizer Käse, die er mit einem Hirschfänger aufspießte. Als Anna die Treppe zur Veranda hochkletterte, hellte sich seine Mine auf.

„Ja, da is ja mei Moggele! Komm setz dich e wengle bei mich bei“, meinte er im breitesten Unterfränkisch und rückte auf der Bank ein Stückchen beiseite, um ihr Platz zu machen. „No, Moggele, willste aach e Bröggele?“ Sie nickte eifrig und pickte einen Käsewürfel von der Spitze des Hirschfängers und genoss es sehr, den Opa ganz für sich zu haben.

Die Zeit bis zum Mittagessen vertrieben sie sich manchmal mit einem Kapellenrundgang, wie er es nannte. Tell trottete vorneweg und der Großvater pfiff ihn zurück, wenn jemand entgegenkam. Sie spazierten an den Gärten vorbei, die rechts und links den Weg säumten, hinunter zur Heiligenquelle, dann zur Teufelsquelle, dort tranken sie aus der hohlen Hand ein paar Schluck, stiegen dann hinauf zur Großenbergkapelle, setzten sich auf die Bank unter der Linde mit dem Blick Richtung Bahnhof. Hier erzählte Opa gern die Geschichte, wie dort in den letzten Kriegstagen seinem Neffen, der zu neugierig gewesen sei, vom Feind der Arm abgeschossen wurde. Auf dem Schoß von Opa sitzend, wurde das blutige Ereignis zum spannenden Abenteuer, auch wenn Anna nicht wusste, was Krieg bedeutete und wer der Feind war. Vor der Schutzengel-Kapelle, die neben der Großenbergkapelle stand, betete er laut, dass der Herr sie vor Blitz und Ungewitter bewahren möge und vor allem vor Krieg. Danach gingen sie zurück in den Garten, wo am Malbach auch eine kleine Kapelle stand, von der Anna wusste, dass der Opa sie selbst gebaut hatte und dass darunter ein schmaler Bunker in den Kalkfelsen geschlagen war, der sie im Krieg schützen sollte. Der Bunker war ein beliebtes Versteck, wenn die Kinder „Versteckeles“ spielten. „Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein…ich komme!“ Anna konnte da schon mitspielen und kannte die geheimen Verstecke der Geschwister gut. Die aber wussten, dass sie sich vor dem Bunkerversteck fürchtete und verbargen sich umso lieber dort.

Zwischen dem Kind und dem Großvater waren enge Fäden gespannt. Als die Mutter ihren Eltern im Frühsommer 1948 eröffnete, dass sie schwanger sei, schlug die Großmutter die Hände über dem Kopf zusammen: „Jössas na, scho wieder?! Der klenne Bu steckt doch noch in de Windel! Ja muss des sei! Kann sich dei Mo net e weng zammreiß! Jetz, wo’s Geld nix mehr wert is, muss mer doch net drei Kinner hab!“

Der Großvater blickte seine Frau entsetzt an, nahm die Tochter wortlos in den Arm und ging mit ihr ins Gartenhaus, das gegenüber lag. Sie weinte, während er ihr beruhigend über den Rücken strich. „Weißte“, sagte er, „ich hab mir immer mehr Kinner gewünscht, aber leider biste ällens gebliebe. Ich freu mich über jedes Enkele, des kömmt. Dei Mo hat ja aach noch vier Geschwisters g‘habt. Mir nemmes, wie’s kömmt! Dei Mutter hat‘s scho früh mit em Herze g‘habt, mehr Kinner hätt‘ se eifach net g‘schafft.“

Als dann elf Tage vor Heiligabend Anna das Licht der Welt erblickte, kam sie doch ein bisschen ungelegen, denn die beiden Geschwister hatten schweren Keuchhusten. Das Neugeborene durfte nicht mit nach Hause, damit es sich nicht ansteckt und die Mutter musste und wollte nach Hause, weil doch Weihnachten war und die kranken Kinder gerade jetzt nicht alleine bleiben sollten. Die junge Familie wohnte damals zwei Ortschaften weiter, wo der Vater in der Wohnung in zwei kleinen Zimmern Sprechstunde hielt. So ließ man den Säugling zur Sicherheit im Kinderzimmer der Wöchnerinnenstation in Malstadt und der Opa kam täglich am Nachmittag zu seinem dritten Enkelkind, wiegte es im Arm und sang dabei: „Drauße im Wald hat’s e kleins Schneele g’schneit, drum is so kalt drauße im Wald“. Oder, weil Weihnachten vor der Tür stand und es ihm besonders passend erschien: „Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all…“. Die Krankenschwestern wussten schon, wenn der alte Will auftaucht, wird gesungen und im Säuglingszimmer ist dann für eine Weile Ruhe, denn der Gesang des alten Mannes wirkte sich beruhigend aus auf die Kinder in den Bettchen, die Schwestern, die draußen bei Kaffee und Plätzchen eine Pause einlegen konnten, und auch auf ihn selbst. „So e Klennes muss doch e weng genomme wer…!“, sagte er halblaut und streichelte der kleinen Anna in seinem Arm die Wange. Man hatte ihr den Namen seiner Frau gegeben, obwohl er das nicht gerecht fand. Aber das behielt er für sich. Da mischte er sich nicht ein. Er blickte in das kleine Gesicht und bestaunte die winzigen Finger, die sich an seinem hingestreckten Zeigefinger festhielten.

Als die Keuchhustengefahr nach einigen Wochen vorüber war und das Kind zu seinen Eltern und Geschwistern nachhause durfte, vermisste er die Nachmittage auf der Wöchnerinnenstation regelrecht. Er fuhr, so oft er konnte, mit dem Rhönbockel, einer kleinen Dampflokomotive mit drei Wagen, in der Holzklasse in den Nachbarort, um dort seine Enkel zu besuchen. Als ehemaliger Beamter der Eisenbahn fuhr er immer noch verbilligt.

Seine Frau, die inzwischen mit einer Angina Pectoris ans Bett gefesselt war, konnte den nach ihr benannten Säugling nur ein paarmal auf dem Arm halten. Nicht einmal bei der Taufe, die in der Krankenhauskapelle stattfand, konnte sie dabei sein. Sie habe es nicht vermisst, so glaubten ihr Mann und ihre Tochter zu spüren. Und wenn nicht der traditionelle Name Anna in der Familie hätte weitergegeben werden sollen, hätte es zwischen der Kleinen und ihrer Großmutter keine Verbindung gegeben. Am Ende des Winters starb sie und so wuchs Anna ohne Großmutter und ohne Patin auf, denn die Mutter ihres Vaters, die zufälligerweise auch Anna hieß, war auch schon weit vor dem Krieg verstorben. Umso mehr kümmerte sich der der Großvater um die Kinder.

ganze Haus war, Teil im Erdgeschoss, wo die Volksbank der Rhön Geschäftsräume hatte bis auf die letzte Dachkammer von Flüchtlingen bewohnt. Die am Ortsrand rasch gebauten einfachen Mehrfamilienhäuser reichten nicht aus, die Flut derer zu beherbergen, die da keine sechs Kilometer von der thüringischen Grenze, der Zonengrenze, entfernt, gestrandet waren. So mussten viele auch in den bestehenden Häusern der Innenstadt untergebracht werden und auf engstem Raum und ohne Luxus zusammenleben. So auch im Haus am Jakobsplatz, in vier Stockwerken im Vorderhaus und zwei im Hinterhaus teilte man sich die Toiletten mit den anderen Bewohnern, in den oberen Stockwerken waren das manchmal mehr als zehn Personen. Nur zwei Wohnungen hatten ein eigenes Badezimmer. Für die anderen gab es ein Bad hinter der Waschküche, die im Hof lag. Waschkessel und Badeofen musste man mit Holz anschüren. Trotz der beengten und einfachsten Wohnverhältnisse war das Haus wie eine Burg zu den anderen Bewohnern der Kleinstadt hin. Sein Erbauer, der alte Oskar Will, Annas Großvater, der „hinten“ wohnte, stammte aus dem Ort und dessen Vater auch. Sie waren keine Bauern mehr, hatten Geschäft und das genügte, dass die andern ein bisschen auf Abstand blieben. Und dass sein Schwiegersohn, der jetzt seine Arztpraxis dort eröffnete, auch nicht „hiesig“ war, wie die Malstädter sagten, das verband alle Hausbewohner miteinander. Man begegnete sich mit Hilfsbereitschaft und Respekt, denn alle mussten einen Neuanfang suchen. Die alteingesessenen Bewohner von Malstadt ebenso wie die Flüchtlinge. verbunden durch die Heimatlosigkeit und die Erinnerung an das, was sie verloren hatten, und versuchten in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Die Voraussetzung, schnell heimisch zu werden, war nicht gut. Zwar sprachen alle deutsch, aber sie redeten in verschiedenen Dialekten und, , die meisten waren protestantisch und dies in der überwiegend katholischen Rhön.

Von den vielen Menschen fasste Anna zu Oma und Opa Grau als erstes Vertrauen. Die beiden wohnten im Hinterhaus in drei Räumen, die früher Stallungen waren. Man kam gleich vom Hof aus über ein paar Stufen in die Küche, in der Oma Grau oft Köstlichkeiten auf der Herdplatte briet. Sie waren aus Kartoffeln und Quark hergestellt und dazu gab es Zwetschgenkompott. Obwohl es ganz anders schmeckte als das, was Paula hinten bei ihrem Opa kochte, liebte es Anna, der Oma Grau dabei zuzusehen, wie Kartoffeln und Quark zum Teig verknetet wurden und manchmal durfte sie auch mithelfen und meinte spitzbübisch: „Gell, jetzt mantschen wir wieder und machen Matsch.“ Und wenn Oma Grau die im Hof spielende Anna rief: „Heut gibt’s wieder Matsch, willst du mitessen“, dann war das Kind nicht zu halten. Nichts schmeckte besser als die auf der Herdplatte gebratenen Kartoffelküchle.

Oma Grau hatte schlohweiße Haare, über die sie ein hauchfeines Netz trug, auch nachts, damit die Wasserwelle möglichst lang hält, wie sie dem Kind erklärte. Ihre Schwiegertochter, die Zenzi, hatte in der Bauerngasse einen kleinen Friseursalon aufgemacht und frisierte sie immer wieder.

Am Nachmittag, wenn Licht in den Hinterhof kam, saß Oma Grau auf einem Stuhl vor der Tür, hatte eine Kissenrolle auf einem Holzgestell vor sich stehen und klöppelte. Das hatte man in Malstadt noch nicht gesehen. Es wurde genäht, gestrickt, gestickt und gehäkelt, aber Klöppeln, das kannte man nicht. In beiden Händen hielt die alte Frau mehrere Garnfäden, an deren einem Ende Holzhülsen befestigt waren, das andere war mit Stecknadeln im Kissen fixiert. Die Hülsen drehte sie nach einem geheimnisvollen Takt mit- und gegen einander, sodass ganz filigrane Spitzen entstanden. Dabei erzählte sie Geschichten und Sagen aus ihrer Heimat. Und von der Flucht erzählte sie immer wieder. Anna saß auf ihrem Schemelchen oft dabei, schaute gebannt auf die immer noch flinken Finger, die die Holzhülsen von einer Hand in die anderen gleiten ließen, hörte den hellen Ton, wenn die Hülsen aufeinandertrafen. Sie stellte sich vor, wie Oma und Opa Grau vor Rübezahl abgehauen sind, denn Opa Grau hatte ihr erklärt, dass Flucht abhauen heißt. Abhauen, weil der Feind kommt. Das Wort Feind kannte sie von ihrem Opa und von ihrem Vater, war sich aber nicht sicher, ob alle vom selben sprachen.

Opa Grau übernahm ungefragt Hausmeisterdienste im Haus. Er kehrte den Hof, schippte im Winter Schnee vor dem Haus und hatte eine Methode entwickelt, wie er die schweren Mülltonnen, runde gusseiserne Tröge, durch den Gang auf den Jakobsplatz rollte. „Zu irgendetwas muss unsereiner ja noch nütze sein“, meinte er.

Der hagere Mann trug meist einen Hut über dem schütteren Haar und man hatte den Eindruck, dass die großen, etwas abstehenden Ohren den Hut davor bewahrten, über die Augen zu rutschen. Diese Ohren hatten es Anna angetan. Der äußere Teil der Ohrmuschel war dünn und durchsichtig und von feinen Äderchen durchzogen. Manchmal stellte sich Anna hinter ihn und sah das Licht durch die rötliche Haut scheinen und sagte: „Opa Grau, ich seh‘ durch deine Ohren die Sonne!“ Der lachte: „Siehste, da haste Kintopp ganz umsonst!“

Auch wenn die kleine Anna die schwere Metalltüre zum Hinterhof nur mit Mühe öffnen konnte, schlüpfte sie gern in den Hinterhof, wenn die alten Hausbewohner dort im Sommer auf der Bank saßen und miteinander redeten. Als sie eines Tages hörte, dass sie von „Adolf“ sprachen, wollte sie wissen: „Wohnt der auch hier?“

„Dummerle, der ist schon ein paar Jahre tot“, meinte dann Oma Grau und ihr Mann ergänzte: „Dem haben wir das alles hier zu verdanken!“ Er nickte dabei mit dem Kopf und hob seine großen Arbeiterhände Richtung Himmel, so dass Anna daraus schloss, dass der Adolf wohl ein guter Mensch gewesen sein müsse, denn genauso machte es ihr Opa auch, wenn er Gottseidank sagte, weil etwas gut ausgegangen war.

Oma Grau war von allen Frauen im Haus Annas Herz am nächsten. Sie konnte immer bei ihr anklopfen und war willkommen. Sie und ihr Mann freuten sich, wenn das lebendige Mädchen bei ihnen saß, beim Klöppeln zuschaute und immer wieder neugierig fragte, wie es denn bei ihnen zu Hause gewesen sei und ihnen so Stichworte lieferte, davon zu erzählen. Bei uns zu Hause, so begann vieles, was sich die Bewohner des Hinterhauses an Sommernachmittagen im Hof erzählten. Anna kannte das Gefühl, für das sie noch kein Wort hatte, das aber irgendwie mit „hinten“ zu tun hatte, mit dem Großvater und allem, was es dort gab, wenn man am Morgen die Augen aufschlug, und was jetzt vorne anders war.

Eine der alten Frauen in Annas Umfeld war Emma Rossmann. Sie wohnte mit ihrem Mann Rudolf im Hinterhaus im ersten Stock in zwei Räumen, die ineinander gingen. Plumpsklo und den einzigen Wasseranschluss teilten sie sich mit Familie Böhm, die zu viert in drei kleinen Räumen gegenüber wohnten.

„Ich bin die Emma“, sagte Frau Rossmann zu Anna, die noch etwas scheu an der Tür stand und in den ersten Raum schaute, in dem ein Doppelbett und ein großer Schrank standen. Über dem Bett hing ein Bild, das zeigte einen übergroßen Engel, der einen kleinen Jungen über eine schmale Brücke ohne Geländer führte, darunter toste ein wilder Gebirgsbach.

„Nu Mädel, kumm rein“. Anna folgte der kleinen Frau, die meist ein weißes Kopftuch trug, das sie unter dem Kinn zusammengebunden hatte. Sie schlängelten sich an großen Kisten vorbei, in denen viele Metallteile lagen und Kupferdraht, auch ganz feine bunte Kunststoffröhrchen. In der Küche dahinter saß Herr Rossmann am Tisch, steckte eine bestimmte Anzahl von Metallteilen ineinander, legte sie in eine Presse, die er mit einem Hebelarm bediente. Emmas Aufgabe war es, die fertig gepressten Teilchen mit Kupferdraht zu ummanteln und auf die hochstehenden Drahtenden die bunten Kunststoffröhrchen zu stecken.

„Wofür brauchst du das?“, wollte Anna wissen.

„Das sind Teile für Transformatoren. Die braucht der Herr Battorf für seine Maschinen.“

„Für welche Maschinen?“ – „Weiß der Himmel?! Ich weiß nur, dass ich das Geld brauche, damit wir was zum Beißen haben!“

Anna blickte auf den Küchentisch, auf dem schon etliche Teile standen und meinte: “Da kriegst du aber heute viel Geld.“ Herr Rossmann unterbrach kurz seine Arbeit, zog die Augenbrauen hoch und lachte: „Ja, einen dreiviertel Pfennig pro Stück!“

Anna schaute eine Weile schweigend zu, wie die beiden Hand in Hand arbeiteten. „Ist der Bub auf dem Bild überm Bett euer Kind?“

Die beiden schauten sich an und Emma bekam ganz wässrige Augen. „Auf unseren Jungen hat kein Engel aufgepasst. Der ist in Russland geblieben.“

„Wo ist Russland?“, fragte sie weiter. „Gleich hinter der Grenze, dort steht der Russe und schießt auf alle, die rüber wollen!“

„Wie heißt euer Bub?“ – „Der hieß Eberhard“, sagte Emma mit belegter Stimme.

„Und wieso ist der in Russland geblieben, wenn sie dort rumschießen?“

Die beiden Alten schauten sich wieder an und Emma schnäuzte sich in einen Zipfel ihrer Kittelschürze.

„Du fragst Sachen, Kind!“, sagte Rudolf Rossmann, legte die Metallteile unter die Presse, drückte den Hebel kräftig nach unten und schob das Werkstück zu seiner Frau, die damit begann, es mit Kupferdraht zu umwickeln.

Kontakt hatte das muntere Kind Anna auch zum alten Böhm. Der lehnte oft über dem Geländer der Fachwerkaltane und rauchte seine Overstolz. Wenn auch die Zeiten schlecht waren und nur seine beiden Söhne Arbeit gefunden hatten, gönnte er sich diesen kleinen Luxus. Zehn Stück waren in der roten Packung, damit kam er drei Tage hin. Im Sudetenland hatte er in einem Sägewerk gearbeitet und sich dabei den Rücken kaputt gemacht. Die winzige Rente, die er jetzt bezog, reichte gerade für ihn, seine Frau und die Söhne. Zum Glück waren die mit heilen Knochen aus dem Krieg gekommen und gaben aus ihrer Lohntüte für den gemeinsamen Haushalt was dazu.

Er und sein Nachbar Rossmann schwadronierten oft über die, die sich mit Hilfe des Lastenausgleichs größere Summen unter den Nagel gerissen hätten und damit schon wieder auf stabileren Füßen stünden. Die beiden waren vor dem Krieg nicht wohlhabend gewesen und jetzt waren sie es erst recht nicht. Dass sie als Flüchtlinge in der fränkischen Kleinstadt nicht mit offenen Armen empfangen wurden, spürten sie und wollten durch Fleiß wettmachen, was ihnen an Misstrauen und Argwohn entgegenschlug. Da gab es Leute, die die Wäsche abhängten, wenn Flüchtlinge einquartiert wurden. War man denn ein Schubiak?

Böhm zog an seiner Overstolz, blies den Rauch in die Sonne und blickte auf das spielende Kind, das ein paar Stufen unter ihm auf dem Küchenbalkon der Hausbesitzer spielte. Kinder gab es viele im Haus und das ließ ihn optimistischer in die Zukunft blicken. Irgendwann würden auch seine Söhne Frauen finden und er dann Enkelkinder haben. Da war er deutlich besser dran als Rossmann, dessen Sohn war in Stalingrad gefallen und die zwanzigjährige Tochter hatten sie auf der Flucht aus den Augen verloren. Er hat sie durchs Rote Kreuz suchen lassen und nach einiger Zeit auch gefunden. Sie lebe ihr Leben anderswo, hatte sie ihm gesagt. In so ein grenznahes Kaff wolle sie nicht ziehen. Der Rossmann hat ihm richtig leidgetan, damals. So ganz ohne Unterstützung durch die Jungen wollte er, Böhm, nicht alt werden. Der Rossmann hatte sich damals wortlos umgedreht und ist zu seinen Transformatoren gegangen.

Böhm streifte die Asche seiner Overstolz am Blumenkasten ab, was seine Frau nicht gern sah und erst recht nicht Annas Mutter. Ihr war der Blumenschmuck im Hinterhof wichtig. Sie gab den Mietern sogar Geld, womit sie im Sommer rote Geranien und weiße und blaue Petunien pflanzen sollten. Schön wollte sie es im Haus haben. Alles sollte sauber und adrett sein, so wie sie, wenn sie am Sonntagmorgen mit großem Hut und Kostüm in die Kirche ging. Auch ihre drei Kinder putzte sie heraus. Dunkelblauer Bleyle-Anzug für Wolfgang und die beiden Mädchen im dunkelroten Samtkleidchen mit weißem Spitzenkrägelchen. Dass alle Mieter und viele Patienten sie mit Frau Doktor ansprachen, ließ sie sich gerne gefallen, auch wenn der Titel nur ihrem Mann zustand. Bei den gebürtigen Malstädtern blieb sie jedoch die Tochter vom Will, den man ja kannte, denn der war „ein Hiesiger“, wie auch sie, auch wenn sie ein paar Jahre in einem Schweizer Internat gewesen war und später in Würzburg ihre Krankenschwesterausbildung absolviert hatte.

Das wusste der alte Böhm aber alles nicht, als er der kleinen Anna zusah, wie sie ihr Puppenbettchen auf dem Küchenbalkon hin- und herschob und dabei „Schlaf, Kindlein schlaf,“ sang.

„Wie heißt denn dein Püppchen?“, wollte er wissen.

„Rosele“, war die knappe Antwort.

„Und? Schläft das Rosele schon?“ -

„Nein, es will nachmittags nicht mehr schlafen“, sagte Anna.

„Das glaub ich gern. Ich könnt auch nicht schlafen, wenn die Räder an meinem Bett so quietschen. Komm, ich repariere dir das!“

Der alte Böhm verschwand und kam mit einer Holzkiste zurück, in der er Werkzeug und ein Ölkännchen hatte. Er bat Anna, das Rosele mit Decke und Matratze auf den Arm zu nehmen, drehte das Bettchen um, schraubte die Räder ab, legte Unterlegscheiben unter die Schrauben und gab einen Tropfen Öl drauf. Nach dem Festziehen schob er das Bettchen ein paarmal hin und her und im Nu war das Quietschgeräusch verschwunden. Anna staunte.

„Kostet eins fuffzich“, sagte der alte Böhm. Anna war verunsichert. Soviel hatte sie zwar sicherlich in ihrer Sparbüchse, aber den Schlüssel dazu verwahrte ihre Mutter. „Da musst du warten. Ich bring‘s dir dann!“

Der alte Böhm lachte und strich dem Kind über den Kopf, das ganz verlegen sein Rosele an sich drückte. „Nein, du musst nichts bezahlen! Dein Vater schenkt mir ja auch immer Tabletten, dass mein Rücken nicht so wehtut. Eine Hand wäscht die andere. Da sind wir quitt.“

Anna nahm ihr Puppenbettchen und verschwand über den Küchenbalkon in der Wohnung. Abends erzählte sie ihrem Vater, dass der Herr Böhm sich die Hände mit Quitten wäscht.

Frau Johannson wohnte mit Sohn, Schwiegertochter, Enkelin Lilian und Dienstmädchen Selma im zweiten Stock des Vorderhauses. In Riga hatte man bessere Zeiten gesehen und wollte die auch schnell wieder erreichen. In der dreieinhalb-Zimmerwohnung war noch Herr Hansen einquartiert, ein liebenswerter Junggeselle mittleren Alters. „Nur vorübergehend“, wie Frau Johannson betonte, denn eigentlich wollte sie nicht mit jedermann unter einem Dach wohnen und hielt deshalb auch Abstand zu den Hinterhausbewohnern. Selma, das Dienstmädchen, schlief auf einem Feldbett in der Besenkammer. Eine andere Unterbringung war unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Unmöglich war es jedoch, auf Personal zu verzichten.

Frau Johannson war eine hoch gewachsene Dame mit grauem Haarknoten, den sie mit einem Netz schützte. Wenn sie bei Hofmann, dem einzigen Feinkostgeschäft in der Hauptstraße, einkaufte, dann sah man sie nie Kartoffeln oder gar eine Milchkanne schleppen, das erledigte Selma. Sie trug neben ihrer Handtasche ein dunkles Einkaufsnetz, aus dem zwei Bananen und eine Orange herausleuchteten. Anna schaute sehnsüchtig auf diese Südfrüchte, die in ihrer Familie zu den raren Köstlichkeiten zählten. Orangen gab es vielleicht auf dem Adventsteller neben Äpfeln und Nüssen und man musste sie mit den Geschwistern teilen. Und Bananen wurden scheibchenweise zusammen mit eingemachten Kirschen am Sonntag auf einem Obstboden verteilt. Aber dass unter der Woche solcherlei Obst verspeist wurde, das machte die Familie Johannson für Anna zu etwas Besonderem. Nie hätte sie gewagt, die alte Dame, die stets im grauen Schneiderkostüm die Wohnung verließ, anzusprechen, wie sie das bei Oma Grau oder Emma Rossmann tat. Deren Haltung, der gemessene Schritt und ein Blick, als würde er immer noch über den Rigaer Meerbusen schweifen, hielten Kinder und andere unterhalb ihrer Augenhöhe auf Abstand. Sie achtete auch streng darauf, dass ihre Enkelin Lilian nur mit den Kindern spielte, die sie für guten Umgang hielt. Ballspielen auf der Gasse oder gar ein Besuch im Bauernhof in der Nachbarschaft, wo man beim Melken oder bei der Hausschlachtung zuschauen konnte, so etwas war für Lilian nicht vorgesehen. Das blonde kleine Mädchen spielte mit den Kindern im Haus und am liebsten war es ihren Eltern, wenn das in der eigenen Wohnung unter ihren strengen Augen stattfand. Obwohl man dort nicht wagte herumzutoben und auch mal Unsinn zu machen, wie Anna das mit ihren Geschwistern oft tat, war sie doch immer wieder gerne bei Johannsons im zweiten Stock. Lilian hatte eine Neger-Puppe mit Baströckchen und schwarzen Haaren, ein Geschenk ihrer Tante aus Amerika. Das war etwas anderes als ihr Rosele, die nicht nur so hieß, sondern auch aus rosa Zelluloid war mit blauen Augen und Schneckenfrisur über den Ohren. Anna durfte nicht mit der Negerpuppe spielen, weil die nur Englisch verstand und Lilian mit „Hello“ und „Okay“ das Gespräch bestritt.

An Lilians Mutter bewunderte Anna die knallrot lackierten Fingernägel und dass sie immer Lippenstift trug. Sie war eine Dame, so wie auch ihre Schwiegermutter, bloß anders, aber aufregend, fand Anna, deren Mutter nur manchmal, wenn sie am Abend mit dem Vater nach Bad Kissingen ins Konzert fuhr, ein bisschen Lippenstift benutzte. Sie solle sich nicht schminken wie eine Ami-Schickse, eine deutsche Frau schminke sich nicht, das hatte er noch im Hinterkopf und seine Frau hielt sich daran. Anna fand ihre Mutter auch schön, besonders wenn sie mit Hut in die Kirche ging, aber noch schöner hätte sie es gefunden, wenn sie, wie die junge Frau Johannson, täglich Lippenstift und rote Fingernägel getragen hätte.

Die Stunden mit Lilian waren meistens ruhige Malstunden. Sie erzählte von ihrer Tante in Amerika und dass dort unter Sonne und Palmen viele Neger in runden Hütten mit Strohdächern wohnten. Deswegen seien die Neger auch so braun. Das leuchtete Anna ein. Neger kannte sie nur von ihrem Kinderbuch „Zehn kleine Negerlein“, das sie auswendig konnte und staunenden anderen Kindern weismachen wollte, dass sie bereits lesen könne, genauso wie Ev-Marie, die große Schwester. Neger saßen ja auch manchmal in den amerikanischen Jeeps, die täglich an die Zonengrenze fuhren. Lilian und Anna malten die Palmen, die Hütten, darüber eine lachende Sonne und viele große und kleine Neger, so dass Lilians Mutter die Braunstifte im Farbkasten bald nachkaufen musste.

Wie gut, dass Lilians Vater, Herr Johannson, aus der Druckerei, wo er es bereits zum Chef gebracht hatte, immer genügend Papier mitbrachte, so dass Lilian und ihre Spielkameradinnen nicht daran sparen mussten, wenn sie Amerika mit dem Buntstift eroberten.

Wenn Herr Johannson aus dem Büro kam, stets im grauen Anzug mit Kravatte und äußerst korrekt gezogenem Mittelscheitel, zog Anna es vor, einen Stock tiefer nach Hause zu gehen. Sie spürte, dass die Familie jetzt unter sich sein wollte. Großmutter Johannson ging in ihr Zimmer und Selma suchte sich eine Arbeit in der Küche oder setzt sich im Sommer auf den Wäscheboden, den man über einen Balkon von der Küche aus erreichen konnte.

Auch Herr Johannson wirkte, wie seine Mutter, unnahbar. Nur einmal hat Anna ihn anders gesehen, als sie am Sonntagmorgen zu ihrer Spielkameradin Jutta in die Dachwohnung im vierten Stock wollte, begegnete sie Herrn Johannson auf dem Weg von der Toilette im Treppenhaus. Er trug einen gestreiften Schlafanzug, eine schwarze Frisierhaube und verschwand nach einem knappen Gruß rasch hinter der Korridortür seiner Wohnung. Das allein hätte Anna nicht verwundert, denn auch ihr Vater trug morgens eine Frisierhaube, aber dass der stets korrekte gekleidete und frisierte Herr Johannson wohl nachts seine Kravatte ablegte und sich sogar in Hausschuhen außerhalb der Wohnung zeigte, das brachte ihr Bild doch ziemlich durcheinander. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Lilian ihrem Vater Zöpfchen flocht, wie sie das gerne machte oder gar auf seinem Schoß saß und sich die Bilderwitze aus der Schweizer Illustrierten erklären ließ, die man für das Wartezimmer abonniert hatte und bei denen Anna oft nicht wusste, wo der Witz steckte. Bei Johannsons schien vieles anders zu sein und es war eine scheue Neugier, die Anna immer wieder nachmittags auf den Küchenbalkon treten und nach Lilian rufen ließ, deren Balkontür einen Stock darüber ebenfalls offenstand. Wenn dann die junge Frau Johannson die Erlaubnis gab, durfte sie zum Spielen nach oben kommen. Einfach zu klingeln, hätte Anna nicht gewagt.

Inzwischen traute sich Anna den Weg von „vorne“ nach „hinten“ alleine zu. Immer wieder war sie die Strecke mit ihrer Mutter gegangen, die regelmäßig nach dem Großvater sah, der nach dem Tod seiner Frau ein junges Mädchen aus einem der Nachbardörfer zu sich ins Haus geholt hatte, die ihm den Haushalt führte. Paula war erst sechzehn Jahre alt und manche Malstädter zerrissen sich das Maul darüber. Der alte Will, nach dem sich früher die Mädchen umgedreht haben, wenn er mit seinen beiden Jagdhunden die Hauptstraße hinauf gegangen war, der habe sich nochmal was Junges her getan, der alte Schwerenöter. Um solchen Gerüchten entgegenzutreten, ging Annas Mutter beinahe täglich hinter, einerseits um Paula anzuleiten, wie der Haushalt zu führen und der große Garten zu bewirtschaften sei, andrerseits um nach ihrem Vater zu schauen, der, nachdem die Familie nach vorne gezogen war, sichtlich körperlich abbaute. Es war, als hätte man ihm das Licht ausgeschaltet und er hätte keine Kraft mehr, zum Schalter zu gehen. Seine Tochter spürte das und war hin- und hergerissen zwischen der Sorge um den alten Vater und ihren Verpflichtungen als Mutter und Ehefrau. Die Kinder, dachte sie, vor allem Anna, die Jüngste mit ihrer fröhlichen und unbeschwerten Art, könnten ihn auf andere Gedanken bringen. Obwohl er sich stets freute, wenn die Enkelkinder kamen, war er nach einer Stunde schon sehr müde und dankbar, wenn sie sich selbst ein Spiel suchten. Eine Untersuchung durch seinen Schwiegersohn lehnte er ab. Er sei halt ein alter Mann und das dürfe man mit siebundsiebzig doch wohl sein. Das Gerede der Malstädter über ein vermutetes Verhältnis mit Paula tat er mit einer müden Handbewegung ab. Es interessierte ihn nicht, wie es ihn nie interessiert hatte, was die anderen über ihn redeten.

Es waren gut achtzehn Jahre her, da hatten sie ihn bedrängt, er solle wie alle anderen auch die Hakenkreuzfahne an seinem Fahnenmast hochziehen. Das kam für ihn nicht in Frage, mit denen von der NSDAP wollte er nichts zu schaffen haben. Eisern hisste er die rotweiße Fahne mit dem fränkischen Rechen, wenn es galt, Fahnen hochzuziehen. Ein Nachbar nahm ihn beiseite und sagte: „Oskar, mach dich net unglücklich, des ist doch bloß e Fahne!“ Selbst da war er hart geblieben. Er konnte nicht nachvollziehen, wie die Malstädter schon im März 1933 eilfertig den Roßmarkt in Adolf-Hitler-Platz umbenannten und dass der Viehmarkt plötzlich zum Hindenburgplatz wurde. Jedes Mal ärgerte er sich, wenn er durch die Kastanienallee zum Friedhof ging über das Schild „Rittervon-Epp-Straße“. Von Epp war Reichsstatthalter in Bayern. Das war ihm suspekt, da wollte er nicht mitmachen. Es reichte ihm schon, dass im Hegering plötzlich nationalsozialistische Töne gespuckt wurden. Da hatte er sich angelegt mit so einem, ihm unwaidmännisches Verhalten vorgeworfen, nachdem der Jungfüchse vor dem Ende der Schonzeit einfach abgeknallt und liegen gelassen hatte. Der hatte die Welpen als Ziel für Schießübungen genommen. Das wollte ihm der alte Will nicht durchgehen lassen. So einer hatte im Hegering nichts verloren. Und als er sich wegen einer Jagdpachtangelegenheit ans Landratsamt wandte, um Falschinformationen richtig zu stellen, schickte ihn der nationalsozialistische Bürgermeister für vier Wochen ins Gefängnis. Er verstand die Welt nicht mehr. Recht muss doch Recht bleiben. Und als im September 1933 bei der Heidelstein-Feier seines geliebten Rhönklubs Männer in SA-Uniform mitwanderten und beim Singen des Rhönliedes die rechte Hand zum Hitlergruß erhoben, da war für ihn das Maß voll. Wie oft waren er und seine Tochter mit dem Rhönklub gewandert, im Winter mit Skiern über die Hochrhön von Hütte zu Hütte. Das war seine Heimat, da war er verwurzelt, aber es wäre ihm im Traum nicht eingefallen, dieses Stück Erde über andere zu stellen. Er hatte für Malstädter Verhältnisse schließlich ein bisschen von der Welt gesehen und konnte mit dem „Deutschland, Deutschland über alles“ wenig anfangen. Als Eisenbahner hatte er die Möglichkeiten, verbilligt oder sogar umsonst auf den Schienen in Europa unterwegs zu sein. Dies hatte er in seiner Junggesellenzeit weidlich genutzt. Und überall war er auf gastfreundliche und offene Menschen gestoßen, offener und gesprächiger als die meisten der doch wortkargen Rhöner. Warum sollte er jetzt auf die herunterschauen? Schon als junger Mann fuhr er zu den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 nach Athen. Die bronzene Erinnerungsmedaille von dort zeigte er gerne seinen staunenden Gästen. Er hatte „Goethes sämtliche Werke“ in rotlederner Reclam-Ausgabe nicht nur im Schrank stehen, sondern auch gelesen. Dessen italienischen Reisen folgte er nach und begeisterte sich für dieses herrliche Land. 1908 wanderte er über die Trümmer des vom Erdbeben zerstörten Messina, trauerte mit den Bewohnern über das Ende dieser herrlichen Stadt. Zwischen den Ruinen fand er drei Endstücke eines zerbrochenen Kruzifixes aus Marmor, suchte nach dem vierten und fand es schließlich unter dem Geröll. Er nahm das als Glücksverheißung und baute zu Hause das Kreuz wieder zusammen, versah es sogar mit einem goldenen Strahlenkranz. Für sich nannte er es „Katastrophenkreuz“. Es hing immer über der Eingangstür und er war überzeugt, dass ihn seither die Katastrophen gemieden und das Glück nicht mehr verlassen hätten, auch wenn es manchmal zunächst nicht danach aussah.

1935, als um vier Uhr morgens drei SA-Männer ihn und seine Familie aus dem Schlaf rissen, das Haus nach Waffen durchsuchten und alle Schränke und Schubladen durchwühlten, sah es wahrlich eher nach Katastrophe als nach Glück aus. Die Uniformierten rissen in der Diele die Lanzen von der Wand, das waren Erinnerungsstücke von einer Reise nach Marokko. Den Gewehrschrank mit Jagd- und Luftgewehr öffnete er selbst, damit sie ihn nicht aufbrechen mussten. Aber es ging nicht um Waffen, man wollte ihn einschüchtern und drohte ihm mit Inhaftierung in Dachau. Man wollte nicht hinnehmen, dass er weiterhin nicht ordnungsgemäß flaggte oder, wenn die Hand zum Hitlergruß gehoben wurde, er sie ebenfalls hob, aber „drei Liter“ vor sich hinmurmelte.

So saß er in dieser Nacht im Schlafanzug, über den er notdürftig seine graue Strickjoppe gezogen hatte, in der Diele seines Hauses, über sich seine Jagdtrophäen, die Geweihe, der ausgestopfte Auerhahn in Balzpose, der Goldfasan mit den langen Schwanzfedern, die Kuckucksuhr. Dreimal hatten sich die beiden Türchen geöffnet und Kuckuck und Wachtel nickten heraus, als wollten sie nach dem Rechten sehen. Sie sahen einen bebenden alten Mann, der verängstigt zum Katastrophenkreuz aus Messina hochschaute, den Kopf schüttelte und zu sich sagte: „Herrgottzack, das waren doch alles auch Malstädter!“ Er ging hinaus, kettete Tell von der Hundehütte los und nahm ihn mit ins Haus.

Künftig war er vorsichtiger. Es waren wenige, mit denen er offen sprechen konnte. Zu denen gehörte sein alter Schulfreund Lammert aus Bad Kissingen. Dessen Eltern hatten dort eine Wein- und Spirituosenhandlung und Oskar Will erlebte bei ihnen schon als junger Mann ein bürgerlich städtisches Leben, das er aus Malstadt nicht kannte. Die beiden absolvierten an der Oberrealschule das Einjährige, verbrachten eine flotte Jugendzeit und genossen das Leben in dem Badeort, wo im Sommer alles, was international Rang und Namen hatte, zur Kur war. Mal im Gehrock mit Fliege, mal sportlich auf dem Rennrad ließ man sich beim Fotographen ablichten und verdrehte so manchem Mädchen den Kopf. Später reisten sie auch gemeinsam, mal nach Paris, mal nach Venedig, mal nach Istanbul. Große Ideen spukten seinerzeit in ihren Köpfen. So investierten sie in ein Hotel in der Hoffnung, durch den regen Kurbetrieb würde sich das rechnen, was eine trügerische Einschätzung war und, was die Mitinvestoren anbelangte, sogar eine betrügerische Sache. Er verlor seinen Einsatz.

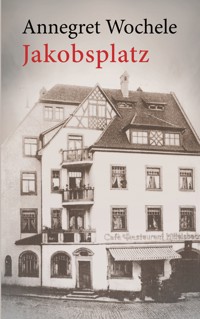

In späteren Jahren, überredete Oskar Will seinen Vater, der in Malstadt Stadtschreiber war, das noch bäuerliche Elternhaus am Jakobsplatz teilweise abzureißen und stattdessen ein vierstöckiges Wohnhaus zu bauen, in dessen Erdgeschoss ein feines Café sein sollte. Billiard-Zimmer, Kaffee und Kuchen, Eis, feine Weine und kleine Speisekarte waren die Offerten an die Malstädter. Mit dem Namen „Café Wittelsbach“ wandte man sich an Besucher, die es in Malstadt nicht in der Zahl gab, dass man das Café hätte wirtschaftlich betreiben können. Will wollte ein bisschen von dem Flair, das er in Bad Kissingen und auf seinen Reisen kennen- und schätzen gelernt hatte, in sein bäuerlich geprägtes Heimatstädtchen bringen. Das Vorhaben misslang. Zum einen hielt man ihn für einen Stenz und Spinner, der sich zu weit von seinen Wurzeln entfernt hatte. Man gönnte ihm keinen Erfolg. Zum anderen wagte man es nicht, sich tagsüber in ein Café zu setzen aus Angst, bei den anderen als Faulpelz und Nichtsnutz zu gelten. Der Beginn des ersten Weltkrieges, die nachfolgenden schlechten Zeiten und glücklose Pächter taten ein Übriges. Das Café musste schließen und er war froh, dass die Rhön-Bank neue Räume suchte, die er ihr am Jakobsplatz anbieten konnte.

Er baute schließlich außerhalb der Stadtmauern in unmittelbarer Nähe zur damaligen Volksschule in ein Gartengrundstück eine kleine einfache Villa, legte den Garten davor als Alpinum mit einem Springbrunnen an, der jedoch nie funktionierte, weil es ihm nicht gelang, das Wasserbecken dicht zu bekommen. Am Sonntag saß er mit Frau und Tochter auf einem Sitzplatz in unmittelbarer Nähe zum Zaun seines Grundstückes, das an den Weg zur Großenbergkapelle grenzte und trank Kaffee. Man saß auf weißen eleganten Stühlen, die er im Stil der Sitzgelegenheiten des Kurparks in Bad Kissingen extra hatte anfertigen lassen. Der Malstädter Handwerker hatte jedoch das Gestell aus so schwerem Eisen geschmiedet, dass es zwei Personen brauchte, wollte man einen Stuhl verrücken.

So war es mit vielem. Will hatte gute Ideen und da er selbst handwerklich durchaus geschickt war, baute er an seinem Haus oder dem Gartenhaus, das sich an das Alpinum anschloss, an und um, wenn irgendwo ein Fenster oder eine Tür übrig war. Aber vieles funktionierte nicht wirklich optimal. Eine Zeit lang leistete er sich einen Einspänner mit Pferd, um schneller zu seinem Jagdrevier zu kommen oder am Sonntag mal ein Ausfährtchen zu machen. Das Pferd, Lotte mit Namen, brauchte natürlich auch einen Stall, den er an sein Gartenhaus anbaute. Die Behausung hatte nur einen Nachteil, der Türsturz war zu niedrig und als Lotte das erste Mal am Zügel hineingeführt wurde, stieß sie mit der Stirn so fest oben an, dass sie laut wiehernd ausbrach und nur mit Mühe im Garten eingefangen werden konnte. Will löste das Problem, indem Lotte rückwärts in den Stall geführt wurde und im letzten Moment riss er mit dem Halfter den Kopf des Pferdes nach unten und vermied so den Zusammenprall mit dem Türsturz. Lotte hätte sich schnell daran gewöhnt, behauptete er immer, wenn die Rede darauf kam.

Ende der Zwanzigerjahre kaufte sich Will sein erstes und einziges Auto, einen Hanomag. Er hatte aber noch keinen Führerschein. Um ihn zu erwerben, musste er nach Bad Kissingen. Da er dachte, dass es nur um das Beherrschen des Fahrzeugs gehe, bereitete er sich nicht besonders darauf vor. Die Prüfbehörde wollte allerdings auch wissen, wie der Motor funktioniert oder ein Reifen zu wechseln sei. Will musste passen und sich Wochen später noch einmal zur Prüfung anmelden. Das fand er ärgerlich, denn zuhause stand der Hanomag in der Garage, die er an den jetzt leeren Pferdestall angebaut hatte. Er wollte fahren, mit Frau und Tochter einen Ausflug machen, zum Beispiel ins nahe Meiningen. Kurzerhand engagierte er für die Sonntage bis zur zweiten Fahrprüfung einen Chauffeur, der ihn bei dieser Gelegenheit auch in die Handhabung von Motor und Reifenwechsel einweihte. Als er dann mit Chauffeur durch den Ort Richtung Meiningen fuhr, meinten die Malstädter: „Jetzt spinnt der Will völlig!“ Ihn aber kümmerte es nicht.