Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wagenbach, K

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: E-Book-Edition ITALIEN

- Sprache: Deutsch

Der brave Apotheker hat einen Drohbrief erhalten. Ein Scherz, meinen alle Honoratioren des Ortes, die im Laufe des Nachmittags in der Apotheke vorbeischauen. Zwei Tage später wird er auf der Jagd erschossen – und mit ihm erwischt es seinen Begleiter, den armen Doktor Rosello. Zwei unbescholtene Bürger, oder wollte vielleicht doch jemand ein heimliches Liebesverhältnis des Apothekers rächen? Die Carabinieri sind bald am Ende mit ihrem kümmerlichen Latein, aber den Lehrer Laurana beginnt die Sache zu interessieren: Ein zufälliger Fund weist zunächst zur Katholischen Kirche. War am Ende doch der Arzt Rosello gemeint? Hatte er etwas Gefährliches entdeckt? Leonardo Sciascia lässt Laurana allen Spuren nachgehen und bringt ihn dadurch am Ende selbst in Gefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 171

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Originalausgabe erschien erstmals 1961 unter dem Titel A ciascuno il suo bei Giulio Einaudi Editore in Turin.

E-Book-Ausgabe 2019

© 1998 Paul Zsolnay Verlag Wien, mit freundlicher Genehmigung

© 2008, 2019 für die deutsche Ausgabe: Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin

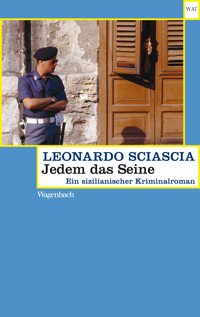

Covergestaltung Julie August unter Verwendung einer Photographie von Antoine Gyori – Corbis / gettyimages.

Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.

ISBN: 9783803141743

Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2597 2

www.wagenbach.de

Glaubt nicht, daß ich ein Geheimnis enthüllen oder gar einen Roman schreiben will.

Poe, Der Doppelmord in der Rue Morgue

I

Der Brief kam mit der Nachmittagspost. Als erstes legte der Briefträger wie üblich den vielfarbigen Packen der Werbeprospekte auf den Ladentisch, dann den Brief, so vorsichtig, als wäre zu befürchten, daß er explodierte: ein gelber Umschlag, auf den ein weißes Rechteck mit der aufgedruckten Adresse geklebt war.

»Der Brief gefällt mir nicht«, sagte der Postbote.

Der Apotheker sah von seiner Zeitung auf, nahm die Brille ab und fragte gereizt und neugierig zugleich: »Was ist los?«

»Ich sage, daß mir der Brief da nicht gefällt.« Mit dem Zeigefinger schob er ihn langsam über die Marmorplatte auf dem Ladentisch.

Ohne ihn zu berühren, beugte sich der Apotheker vor und betrachtete ihn. Dann richtete er sich auf, setzte die Brille wieder auf und schaute ihn noch einmal gründlich an.

»Warum gefällt er dir nicht?«

»Der ist heute nacht oder heute früh hier eingeworfen worden, und als Adresse ist ein ausgeschnittener Briefkopf der Apotheke draufgeklebt.«

»Stimmt«, bestätigte der Apotheker und starrte den Briefträger verlegen und beunruhigt an, als erwarte er von ihm eine Erklärung oder eine Entscheidung.

»Das ist ein anonymer Brief«, sagte der Briefträger.

»Ein anonymer Brief«, echote der Apotheker. Noch hatte er ihn nicht angefaßt, und schon ließ dieser Brief sein häusliches Leben aus den Fugen geraten, fuhr wie ein tödlicher Blitz auf eine nicht gerade hübsche, ein wenig verblühte, ein wenig nachlässige Frau nieder, die in der Küche gerade ein Zicklein zubereitete, um es für das Abendessen in den Ofen zu schieben.

»Die Unsitte der anonymen Briefe ist hier weit verbreitet«, sagte der Briefträger. Er hatte seine Tasche auf einen Stuhl gestellt und sich an den Ladentisch gelehnt. Er wartete darauf, daß der Apotheker sich entschloß, den Brief zu öffnen. Im Vertrauen auf das offenherzige, arglose Wesen des Empfängers hatte er ihn unangetastet abgeliefert, ohne ihn zuvor (selbstverständlich mit aller gebotenen Vorsicht) zu öffnen. Wenn er ihn aufmacht, und es handelt sich um einen Seitensprung seiner Frau, erfahre ich nichts. Ist es aber eine Drohung oder dergleichen, dann zeigt er ihn mir. Jedenfalls wollte er nicht fortgehen, ohne Bescheid zu wissen. Zeit hatte er ja.

»Mir einen anonymen Brief?« sagte der Apotheker nach langem Schweigen verwundert und empört, machte aber ein erschrockenes Gesicht. Bleich, mit verstörtem Blick, Schweißtropfen auf der Oberlippe. Und bei all seiner bebenden Neugier teilte der Briefträger diese Verwunderung und Empörung. Ein rechtschaffener Mann, umgänglich und gutmütig; einer, der in seiner Apotheke jedermann Kredit einräumte und bei den Bauern auf dem Land, das seine Frau in die Ehe mitgebracht hatte, fünf gerade sein ließ. Auch böses Gerede über die Apothekersfrau war dem Briefträger nie zu Ohren gekommen.

Plötzlich gab sich der Apotheker einen Ruck. Er nahm den Brief, öffnete ihn und entfaltete das Blatt. Der Briefträger sah, was er erwartet hatte: Der Brief bestand aus Wörtern, die aus einer Zeitung ausgeschnitten worden waren.

Der Apotheker leerte den bitteren Kelch auf einen Zug. Zwei Zeilen, nicht mehr. »Hör dir das mal an«, sagte er, aber erleichtert, fast belustigt. Der Briefträger dachte: Also kein Seitensprung. Er fragte: »Und was ist’s, eine Drohung?«

»Eine Drohung«, bestätigte der Apotheker. Er reichte ihm das Blatt. Der Briefträger griff begierig danach und las laut: »Dieser Brief ist Dein Todesurteil, für das, was Du getan hast, mußt Du sterben.« Er faltete es zusammen und legte es auf den Ladentisch. »Ein Scherz«, sagte er, und das meinte er wirklich.

»Glaubst du, daß es ein Scherz ist?« fragte der Apotheker ein bißchen beklommen.

»Was soll es denn sonst sein? Ein Scherz. Es gibt Leute, die juckt das Fell, und dann machen sie solche Scherze. Das wäre nicht das erste Mal. Auch am Telefon.«

»Stimmt«, sagte der Apotheker, »das habe ich auch schon erlebt. Nachts läutet das Telefon, ich nehme den Hörer ab, und eine Frau fragt, ob mir ein Hund entlaufen sei, sie habe einen gefunden, halb blau und halb rosa, und man habe ihr gesagt, der gehöre mir. Späße. Aber das hier ist eine Todesdrohung.«

»Das ist doch dasselbe«, erklärte der Briefträger fachmännisch, nahm die Tasche und schickte sich an zu gehen. »Machen Sie sich bloß keine Gedanken deswegen«, sagte er zum Abschied.

»Ich mache mir keine Gedanken«, sagte der Apotheker, und schon war der Briefträger draußen. Aber er machte sich Gedanken. Dafür, daß es nur ein Scherz sein sollte, ging das doch recht weit. Wenn es überhaupt ein Scherz war … Aber was konnte es sonst sein? Streitigkeiten hatte er nie gehabt, um Politik kümmerte er sich nicht, ja er diskutierte nicht einmal darüber, und wem er bei den Wahlen seine Stimme gab, wußte wirklich niemand: bei den Parlamentswahlen den Sozialisten, aus Familientradition und in Erinnerung an seine Jugend; bei den Gemeindewahlen den Christdemokraten, aus Heimatliebe, weil eine christdemokratische Gemeindeverwaltung bei der Regierung etwas für den Ort herausschlagen konnte und um jene Einkommensteuer zu verhindern, mit der die Linksparteien drohten. Nie hatte es Diskussionen darüber gegeben: Wer rechts stand, der hielt ihn für einen Mann der Rechten, und wer links stand, für einen Linken. Sich mit Politik abzugeben war im übrigen verlorene Zeit. Wer das nicht einsah, der hatte entweder seinen Vorteil davon oder war mit Blindheit geschlagen. Der Apotheker jedenfalls lebte in Frieden. Und vielleicht war das auch der eigentliche Grund für den anonymen Brief. Ein so friedliebender Mensch mußte ja Leute, deren Lebenselement Haß und Bosheit war, auf den Gedanken bringen, ihn zu beunruhigen und zu erschrecken. Oder sollte man vielleicht den Grund in seiner einzigen Leidenschaft suchen, der Jagd? Jäger sind bekanntlich Neidhammel; du brauchst nur ein gutes Frettchen zu haben oder einen guten Hund, und schon hassen dich alle Jäger im Ort, auch deine Freunde, die mit dir auf die Jagd gehen und jeden Abend zu einem Plausch in die Apotheke kommen. Daß Jagdhunde vergiftet wurden, war im Ort keine Seltenheit. Wer einen guten Hund besaß und es wagte, ihn abends auf der Piazza frei laufen zu lassen, mußte damit rechnen, daß er sich bald unter der Wirkung des Strychnins in Krämpfen wand. Und wer weiß, ob nicht der eine oder andere das Strychnin mit der Apotheke in Zusammenhang brachte. Zu Unrecht natürlich, zu Unrecht, denn für den Apotheker Manno war ein Hund heilig wie ein Gott, vor allem ein wirklich guter Jagdhund, ob es sich dabei um den eigenen oder um einen seiner Freunde handelte. Seine Hunde waren im übrigen sicher vor Gift. Er besaß elf, die meisten von einer aus der Kyrenaika stammenden Rasse, gutgenährt, wie Menschen behandelt, und der Garten hinter dem Haus stand ihnen für ihre Bedürfnisse und als Auslauf zur Verfügung. Es war ein Vergnügen, sie zu sehen und zu hören. Ihr Gebell, über das die Nachbarn zuweilen schimpften, war Musik in den Ohren des Apothekers. Er erkannte jeden an der Stimme und hörte, ob er vergnügt, ob mißgelaunt oder gar krank war.

Ja gewiß, einen anderen Grund gab es nicht. Also ein Scherz, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Jemand wollte ihm Angst einjagen, damit er am Mittwoch, an seinem freien Tag, nicht auf die Jagd ginge. Denn ohne unbescheiden zu sein: Mit seinen guten Hunden und dank seiner Treffsicherheit verursachte er jeden Mittwoch ein wahres Massensterben unter den Hasen und Kaninchen. Dr. Roscio, sein ständiger Begleiter, konnte das bezeugen. Auch er war ein guter Schütze, auch er besaß ein paar gute Hunde, aber alles in allem … So schmeichelte der anonyme Brief schließlich seiner Eitelkeit und bestätigte seinen Ruf als Jäger. Die Eröffnung der Jagdsaison stand nämlich unmittelbar bevor, und offenbar wollte man ihn davon fernhalten, obwohl dieser Tag für den Apotheker, mochte er nun auf einen Mittwoch fallen oder nicht, der schönste im ganzen Jahr war.

Über diese nun unzweifelhafte Absicht des Briefes und über die Person des Schreibers grübelnd, brachte der Apotheker einen Korbsessel hinaus und setzte sich in den Schatten, den das Haus zu dieser Stunde warf. Ihm gegenüber stand das Bronzedenkmal von Mercuzio Spanò, dem »Lehrer des Rechts und mehrmaligen Staatssekretär für das Postwesen«. Und in dieser zweifachen Eigenschaft schien der lange Schatten des Juristen im grellen Abendlicht gedankenschwer von Betrachtungen über anonyme Briefe. Belustigt sah der Apotheker zu ihm auf. Aber seine Munterkeit verkehrte sich alsbald in die Bitternis dessen, der, von Unrecht heimgesucht, entdeckt, wie hoch die eigene Menschlichkeit über die Bosheit anderer erhaben ist, und der mit sich hadert und es beklagt, daß er selbst solcher Bosheit nicht fähig ist.

Als der Schatten des Mercuzio Spanò schon bis an die Mauer des Schlosses Chiaramonte hinüberreichte, das auf der anderen Seite der Piazzetta lag, war der Apotheker so tief in seine Gedanken versunken, daß Don Luigi Corvaia glaubte, er sei eingeschlafen. »Aufwachen«, rief er ihm zu, und der Apotheker schrak zusammen, lächelte und stand auf, um einen Stuhl für den Gast zu holen.

»Ein schrecklicher Tag«, seufzte Don Luigi und sank erschöpft auf den Stuhl.

»Das Thermometer ist auf vierundvierzig Grad gestiegen.«

»Aber jetzt kühlt es ab, und du wirst sehen, daß man heute nacht eine Decke braucht.«

»Selbst auf das Wetter ist kein Verlaß mehr«, sagte der Apotheker bitter und entschloß sich, Don Luigi die Neuigkeit unverzüglich mitzuteilen, der dann dafür sorgen würde, daß jeder, der hinzukam, sie sofort erfuhr. »Ich habe einen anonymen Brief erhalten.«

»Einen anonymen Brief?«

»Einen Drohbrief.« Er stand auf, um ihn zu holen.

Don Luigi reagierte auf die Lektüre der beiden beunruhigenden Zeilen erst mit einem »Herrgott!« und sagte dann: »Das ist ein Scherz.«

Der Apotheker stimmte dem zu. Ja, das sei ein Scherz, aber vielleicht verfolge man damit eine bestimmte Absicht.

»Was für eine Absicht?«

»Mich von der Jagd fernzuhalten.«

»Hm, das kann sein. Ihr Jäger seid ja zu allem fähig«, sagte Don Luigi, der die unvernünftig hohen Kosten und die Anstrengungen der Jagd scheute, ein geschmortes Rebhuhn und ein süßsauer zubereitetes Kaninchen aber wohl zu schätzen wußte.

»Nicht alle«, stellte der Apotheker richtig.

»Gewiß, gewiß. Keine Regel ohne Ausnahme. Aber du weißt doch, wozu sich manche Leute hinreißen lassen: ein Fleischklops, mit Strychnin vergiftet, oder ein Schuß auf den Hund des Freundes statt auf den Hasen, den er gerade verfolgt … Ihr Hornochsen, was tut euch denn der Hund? Gut oder schlecht, ein Hund bleibt ein Hund. Wenn ihr Mut habt, dann haltet euch doch an den Herrn.«

»Das ist nicht dasselbe«, sagte der Apotheker, dem gewisse Neidgefühle angesichts der Hunde anderer Leute nicht fremd waren. Selbstverständlich führte das nie so weit, daß er ihnen den Tod wünschte.

»Für mich ist es dasselbe. Wer fähig ist, kaltblütig einen Hund abzumurksen, dem traue ich zu, daß er auch einen Menschen umlegt, als wäre es die selbstverständlichste Sache von der Welt.« Aber dann fügte er hinzu: »Vielleicht, weil ich kein Jäger bin.«

Sie diskutierten den ganzen Abend über die Psychologie der Jäger. Denn jedem, der hinzukam, erzählten sie von dem anonymen Brief und endeten jedesmal bei der finsteren Eifersucht, dem Neid und noch Schlimmerem im Herzen derer, die der altehrwürdigen Weidmannslust frönten. Anwesende waren natürlich ausgeschlossen, obwohl Don Luigi Corvaia, was das Vergiften von Hunden und den anonymen Brief anging, auch die Anwesenden beargwöhnte. Mit scharfen Äuglein zwischen runzligen Lidern forschte er in ihren Gesichtern. Dem Dr. Roscio, dem Notar Pecorilla, dem Rechtsanwalt Rosello, dem Lehrer Laurana, ja sogar dem Apotheker selbst – der nicht nur ein Giftmörder sein, sondern auch den Brief verfaßt haben konnte, um sich so in aller Öffentlichkeit das Ansehen eines gefürchteten Jägers zu geben –, ihnen allen traute Don Luigi ebensoviel Bosheit zu, wie sie insgeheim von seinem eigenen, zu Mißtrauen, Argwohn und List erzogenen Gemüt ausging.

Alle waren sie sich darin einig, daß der Brief als ein Scherz anzusehen sei. Ein übler Scherz war das allerdings, und erst recht, wenn man es wirklich darauf abgesehen hatte, den Apotheker von der feierlichen Eröffnung der Jagdsaison fernzuhalten. Und als wie jeden Abend der Maresciallo der Carabinieri vorbeikam, war der Apotheker ganz und gar in der Stimmung, die Sache als Spaß abzutun. Deshalb tat er zum Scherz, als wäre er tief betroffen und verängstigt und beklagte sich bei dem Maresciallo, daß ein anständiger Mensch, ein guter Bürger und Familienvater, in dieser Gegend, für deren Sicherheit er, der Maresciallo, verantwortlich sei, mir nichts, dir nichts mit dem Tode bedroht werden könne.

»Was ist denn geschehen?« fragte der Maresciallo und lächelte schon in Erwartung einer spöttischen Erwiderung. Als er aber den Brief zu Gesicht bekam, wurde er ernst. Das konnte ein Scherz sein, und vielleicht war es tatsächlich einer. Aber der Tatbestand einer strafbaren Handlung war gegeben, und darum mußte Anzeige erstattet werden.

»Eine Anzeige? Auf keinen Fall«, widersprach der Apotheker in seiner euphorischen Verfassung.

»Doch, das muß sein. So will es das Gesetz. Ich bin gern bereit, Ihnen den Weg zur Polizei zu ersparen. Wir setzen sie hier auf. Aber was sein muß, das muß sein. Es dauert ja auch nur ein paar Minuten.«

Sie gingen in den Laden, der Apotheker zündete die Lampe auf dem Tisch an und begann nach dem Diktat des Maresciallo zu schreiben.

Der Maresciallo hielt beim Diktieren den entfalteten Brief in der Hand, und das Licht der Lampe fiel schräg darauf. Professor Laurana, der neugierig war auf Form und Wortlaut der Anzeige, sah, daß sich auf der Rückseite des Briefes das Wort UNICUIQUE deutlich abzeichnete, außerdem in kleineren Buchstaben und etwas verworren: Ordine naturale, menti observantur, tempo, sede. Er trat näher, um die Schrift besser entziffern zu können, und las laut: »Umano.« Der Maresciallo wurde ungehalten und sagte zur Wahrung dessen, was nunmehr sein Amtsgeheimnis war: »Entschuldigen Sie, sehen Sie nicht, daß ich gerade diktiere?«

»Ich habe das Blatt nur von hinten gelesen«, rechtfertigte sich der Professor. Der Maresciallo ließ die Hand sinken und faltete den Brief wieder zusammen.

»Vielleicht wäre es gut, wenn auch Sie es einmal so rum läsen«, sagte der Professor ein bißchen gekränkt.

»Wir werden tun, was nötig ist, seien Sie versichert«, antwortete der Maresciallo würdevoll und fuhr fort zu diktieren.

II

Der dreiundzwanzigste August 1964 war der letzte glückliche Tag, den der Apotheker Manno auf dieser Erde hatte. Und nach Ansicht des Gerichtsmediziners erlebte er ihn bis Sonnenuntergang. Diese Feststellung der Wissenschaft wurde durch die Jagdbeute gestützt, die den Taschen des Apothekers und des Dr. Roscio entquoll: elf Kaninchen, sechs Rebhühner und drei Hasen. In Anbetracht der Tatsache, daß die Gegend kein Jagdrevier und nicht eigentlich wildreich war, bedeutete das nach Meinung der Sachverständigen den Ertrag eines ganzen Jagdtages. Der Apotheker und der Doktor machten es sich nämlich gern schwer, um ihr eigenes Können und das ihrer Hunde auf die Probe zu stellen. Darin stimmten sie überein, und deshalb gingen sie immer zusammen hinaus, ohne die Gesellschaft anderer zu suchen. Und gemeinsam beendeten sie diesen glücklichen Jagdtag, zehn Meter voneinander entfernt. Der Apotheker war in den Rücken getroffen und Dr. Roscio in die Brust. Und im ewigen Nichts oder in den ewigen Jagdgründen leistete ihnen auch einer der Hunde Gesellschaft, einer von den zehn, die der Apotheker auf die Jagd mitgenommen hatte, denn den elften hatte er zu Hause gelassen, weil seine Augen entzündet waren. Vielleicht hatte der Hund sich auf die Mörder gestürzt, vielleicht hatten sie ihn auch nur im Übermaß ihrer Leidenschaft und Gewalttätigkeit getötet.

Wie die anderen neun Apothekerhunde und die beiden des Doktors sich verhalten hatten, erfuhr man nie. Fest steht, daß sie gegen neun Uhr in den Ort zurückkamen, und zwar der Ortslegende nach in dichtem Rudel und so unheilvoll heulend, daß alle – denn natürlich sahen und hörten sie alle – ein Schauer banger Ahnung überlief. So zusammengerottet, schossen die Hunde winselnd auf den Lagerraum zu, den der Apotheker als Hundezwinger hergerichtet hatte, und vor seiner verschlossenen Tür heulten sie doppelt laut, zweifellos um dem, der seiner entzündeten Augen wegen zurückgeblieben war, Kunde von dem traurigen Ereignis zu geben.

Diese Heimkehr der Hunde veranlaßte den gesamten Ort, tagelang – und später immer wieder, sobald über Hundeeigenschaften gesprochen wurde – an der Schöpfungsordnung zu zweifeln; denn es ist doch wahrhaftig nicht ganz gerecht, daß dem Hund die Sprache vorenthalten wurde. Dabei vergaß man, zur Entlastung des Schöpfers in Betracht zu ziehen, daß sich unter den gegebenen Umständen die Hunde des Doktors, selbst wenn sie hätten sprechen können, vor dem Maresciallo über die Mörder ausgeschwiegen hätten. Ebendieser Maresciallo wurde von der besorgniserregenden Heimkehr der Hunde gegen Mitternacht benachrichtigt, als er schon zu Bett gegangen war. Und bis zum Morgengrauen stand er, unterstützt von Carabinieri und Arbeitslosen, auf der Piazza und versuchte, die Hunde mit Kuttelstücken, Streicheln und gutem Zureden zu bewegen, ihn an den Ort zu führen, an dem sie ihre Herren verlassen hatten. Aber die Hunde taten, als begriffen sie nichts. So begann der Maresciallo mit seinen Ermittlungen erst, als die Sonne schon hoch stand und nachdem er von der Apothekersfrau erfahren hatte, wohin die beiden vermutlich zur Jagd gegangen waren. Und nach einem Tag, der so schlimm war, daß Gott erbarm, fand er schließlich gegen Abend die Leichen. Genau das hatte er erwartet, denn schon in dem Augenblick, als er aus dem Bett sprang, war ihm klar, daß die Drohung in dem Brief, die alle und auch er selbst für einen Scherz gehalten hatten, wahr gemacht worden war.

Das war eine böse Sache, die böseste, die dem Maresciallo in den drei Jahren, die er in dem Ort verbracht hatte, vorgekommen war: ein Doppelmord, und die beiden Opfer waren anständige, geachtete und beliebte Leute in angesehener Stellung und mit illustrer Verwandtschaft. Beim Apotheker war die Frau eine geborene Spanò, Urenkelin jenes Spanò, dem man ein Denkmal gesetzt hatte, und Dr. Roscio war der Sohn des Augenarztes Professor Roscio, und seine Frau, eine geborene Rosello, war eine Nichte des Dekans und eine Kusine des Rechtsanwalts Rosello.

Es bedarf darum kaum der Erwähnung, daß aus der Provinzhauptstadt der Oberst und der Hauptkommissar der Mordkommission herbeieilten. Und wie man aus den Zeitungen erfuhr, übernahm der Kommissar dann die Leitung der Ermittlungen, natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Carabinieri. Und da doppelt besser hält, wurden als erstes alle Vorbestraften festgenommen, außer den Bankrotteuren und Wucherern, deren es im Ort nicht wenige gab. Aber nach Ablauf von achtundvierzig Stunden wurden alle wieder nach Hause entlassen. Das Dunkel war undurchdringlich, und das galt auch für die örtlichen Vertrauensleute der Carabinieri. Inzwischen rüstete man zu einem Leichenbegängnis, dessen Aufwand der sozialen Stellung der Opfer und ihrer Familien, dem Widerhall, den der Fall in der Öffentlichkeit gefunden hatte, und der Anteilnahme der Bevölkerung entsprechen sollte. Die Polizei beschloß, es noch feierlicher zu gestalten und für die Ewigkeit festzuhalten, indem sie es filmte. Die Vorbereitungen dazu wurden so heimlich getroffen, daß später jeder, der am Leichenzug teilgenommen hatte, auf der Leinwand mit einem Gesicht auftauchte, das dem Objektiv, dem Kameramann und den Ermittlungsbeamten zu sagen schien: Ich weiß, daß ihr da seid, aber damit verliert ihr nur eure Zeit. Mein Gesicht ist das eines Ehrenmannes, eines Unschuldigen, eines Freundes der Opfer.