13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

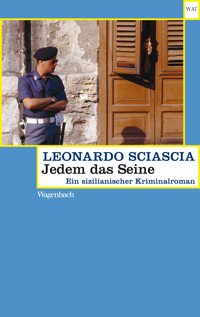

Die drei berühmtesten Romane (Tag der Eule, Jedem das Seine, Der Zusammenhang) des großen italienischen Autors in einem Band – beängstigend aktuell und spannend wie am ersten Tag. Die Hilflosigkeit der Gerechten und die Verstrickung auch angesehener Bürger in die Machenschaften der Mafia, ja, deren Allgegenwart im sizilianischen Leben – dies sind die Themen, die Sciascia in seinem Werk mit großer Leidenschaft verfolgt und die die thematische Klammer für diese drei Romane bilden.

»Europäische Tradition und aufklärerische Vernunft kennzeichnen das literarische Werk des Sizilianers Leonardo Sciascia.« Frankfurter Allgemeine Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Über das Buch

Die drei berühmtesten Romane (Tag der Eule, Jedem das Seine, Der Zusammenhang) des großen italienischen Autors in einem Band — beängstigend aktuell und spannend wie am ersten Tag. Die Hilflosigkeit der Gerechten und die Verstrickung auch angesehener Bürger in die Machenschaften der Mafia, ja, deren Allgegenwart im sizilianischen Leben — dies sind die Themen, die Sciascia in seinem Werk mit großer Leidenschaft verfolgt und die die thematische Klammer für diese drei Romane bilden.

»Europäische Tradition und aufklärerische Vernunft kennzeichnen das literarische Werk des Sizilianers Leonardo Sciascia.« Frankfurter Allgemeine Zeitung

Leonardo Sciascia

Das Gesetz des Schweigens

Sizilianische Romane

Paul Zsolnay Verlag

DER TAG DER EULE

… so wie bei Tag die Eule …

Shakespeare, Heinrich VI.

Der Autobus sollte gerade losfahren. Er brummte und ratterte; einige Male heulte der Motor auf. Schweigend lag der Platz im Grau der Morgendämmerung. Nebelschwaden hingen um die Türme der Pfarrkirche. Nur der Autobus brummte. Dazu, flehend und spöttisch, die Stimme des Pastetenverkäufers: »Pasteten, heiße Pasteten.« Der Schaffner schloß die Wagentür. Mit einem scheppernden Geräusch setzte der Autobus sich in Bewegung. Der letzte Blick des Schaffners fiel auf den dunkelgekleideten Mann, der herbeirannte. »Einen Augenblick«, sagte der Schaffner zu dem Fahrer und öffnete noch während des Fahrens die Wagentür. Da knallten zwei Schüsse. Der Dunkelgekleidete, der gerade auf das Trittbrett springen wollte, schwebte einen Augenblick lang in der Luft, als ziehe eine unsichtbare Hand ihn empor. Die Mappe entglitt seiner Hand. Langsam sank er über ihr zusammen.

Der Schaffner fluchte. Sein Gesicht war schwefelfarben geworden. Er zitterte. Der Pastetenverkäufer, der drei Meter von dem Gestürzten entfernt stand, zog sich im Krebsgang Richtung Kirchentür zurück. Im Autobus rührte sich niemand. Der Fahrer war wie versteinert, die Rechte an der Handbremse, die Linke auf dem Lenkrad. Der Schaffner betrachtete alle diese Gesichter, die blicklos waren wie die Gesichter von Blinden. »Den haben sie umgebracht«, sagte er, setzte seine Mütze ab und begann sich heftig mit der Hand durch die Haare zu fahren. Dabei fluchte er noch immer.

»Die Carabinieri«, sagte der Fahrer, »wir müssen die Carabinieri holen.«

Er stand auf und öffnete die Wagentür. »Ich gehe«, sagte er zum Schaffner.

Der Schaffner schaute auf den Toten und dann auf die Fahrgäste. Im Autobus saßen auch Frauen, alte Frauen, die jeden Morgen schwere, weiße Leinensäcke bei sich hatten und Körbe voller Eier. Ihren Röcken entströmte der Geruch von Steinklee, Mist und verbranntem Holz. Gewöhnlich schimpften und zeterten sie. Jetzt waren sie stumm. Jahrhundertealtes Schweigen schien auf ihren Gesichtern eingegraben.

»Wer ist das?« fragte der Schaffner und deutete auf den Toten.

Niemand antwortete. Der Schaffner fluchte. Er war bei den Fahrgästen dieser Buslinie für sein Fluchen bekannt. Er fluchte mit Hingabe. Man hatte ihm schon mit Entlassung gedroht. Denn mit seiner üblen Angewohnheit, dauernd zu fluchen, ging er soweit, daß er keine Rücksicht auf die Anwesenheit von Geistlichen und Nonnen im Autobus nahm. Er stammte aus der Provinz Syrakus und hatte mit Mordfällen nur wenig Erfahrung. Eine dumme Provinz, die Provinz Syrakus. Deshalb fluchte er jetzt noch ärger als sonst.

Die Carabinieri kamen, der Maresciallo mit finsterem Gesicht, unrasiert und unausgeschlafen. Wie eine Alarmglocke schreckte ihr Erscheinen die Fahrgäste aus ihrem dumpfen Brüten auf. Sie begannen hinter dem Schaffner durch die andere Tür auszusteigen, die der Fahrer offengelassen hatte. Scheinbar gleichgültig, als schauten sie nur zurück, um die Kirchtürme aus dem richtigen Abstand zu bewundern, strebten sie dem Rand des Platzes zu und bogen, nach einem letzten Blick zurück, in die Gassen ein. Maresciallo und Carabinieri bemerkten nichts von dieser Flucht in alle Himmelsrichtungen. Den Toten umringten jetzt rund fünfzig Personen, Arbeiter aus einer Lehrwerkstatt, die gar nicht glauben konnten, einen so ergiebigen Gesprächsgegenstand für ihre achtstündige Muße gefunden zu haben. Der Maresciallo befahl den Carabinieri, den Platz räumen zu lassen und die Fahrgäste aufzufordern, wieder in den Autobus zu steigen. Und die Carabinieri drängten die Neugierigen in die Straßen zurück, die in den Platz mündeten, und forderten die Fahrgäste auf, sich wieder in den Bus zu setzen. Als sich der Platz geleert hatte, war auch der Autobus leer. Nur der Fahrer und der Schaffner blieben übrig.

»Wie?« fragte der Maresciallo den Fahrer. »Wollte denn heute niemand mitfahren?«

»Ein paar Leute schon«, sagte der Fahrer mit zerstreuter Miene.

»Ein paar Leute«, sagte der Maresciallo, »das hieße fünf oder sechs. Ich habe diesen Autobus noch nie abfahren sehen, ohne daß nicht der letzte Platz besetzt gewesen wäre.«

»Ich weiß nicht«, sagte der Fahrer. Er dachte angestrengt nach. »Ich weiß nicht. Ein paar Leute, meine ich, sozusagen. Sicher waren es nicht nur fünf oder sechs. Es waren mehr. Vielleicht war der Autobus voll … Ich schaue nie nach den Leuten, die da sind. Ich setze mich auf meinen Platz, und los geht’s … Ich schaue nur auf die Straße. Dafür werde ich bezahlt.«

Der Maresciallo fuhr sich mit gespreizten Fingern nervös übers Gesicht. »Ich verstehe«, sagte er. »Du schaust nur auf die Straße. Aber du«, und er wandte sich wütend an den Schaffner, »du reißt die Fahrscheine ab, kassierst das Geld, gibst heraus. Du zählst die Leute und schaust ihnen ins Gesicht … Und wenn du nicht willst, daß ich deiner Erinnerung auf der Wache nachhelfe, mußt du mir sofort sagen, wer im Autobus war. Wenigstens zehn Namen mußt du mir nennen … Seit drei Jahren tust du auf dieser Linie Dienst. Seit drei Jahren sehe ich dich jeden Abend im Café Italia. Du kennst das Dorf besser als ich …«

»Besser als Sie kann niemand das Dorf kennen«, sagte der Schaffner lächelnd, als wolle er ein Kompliment abwehren.

»Na schön«, sagte der Maresciallo grinsend, »ich am besten und dann du. Schon recht … Aber ich war nicht im Autobus, sonst würde ich mich an jeden einzelnen Fahrgast erinnern. Also ist das deine Sache. Wenigstens zehn mußt du mir nennen.«

»Ich kann mich nicht erinnern«, sagte der Schaffner. »Bei meiner Mutter selig, ich kann mich nicht erinnern. Im Augenblick kann ich mich an nichts erinnern. Es ist, als träumte ich.«

»Ich werd dich schon aufwecken, aufwecken werd ich dich«, brauste der Maresciallo auf. »Mit ein paar Jahren Gefängnis weck ich dich auf …« Er unterbrach sich, um dem Amtsrichter entgegenzugehen. Und während er ihm mitteilte, um wen es sich bei dem Toten handelte, und ihm von der Flucht der Fahrgäste berichtete, kam es ihm beim Anblick des Autobusses so vor, als stimme irgend etwas nicht, als fehle etwas. Wie wenn wir plötzlich etwas Vertrautes vermissen, etwas, das durch häufigen Gebrauch oder Gewöhnung an unseren Sinnen haftet und nicht mehr bis in unser Bewußtsein dringt. Aber seine Abwesenheit erzeugt eine gewisse Leere, ein Unbehagen in uns, wie das ärgerliche Verlöschen eines Lichtes. Bis uns das, was wir vermissen, plötzlich wieder bewußt wird.

»Irgendwas fehlt hier«, sagte der Maresciallo zum Carabiniere Sposito, der als geprüfter Buchhalter die Stütze der Carabinieri-Dienststelle von S. war. »Irgendwas oder irgendwer fehlt.«

»Der Pastetenverkäufer«, sagte der Carabiniere Sposito.

»Herrgott, der Pastetenverkäufer!« rief der Maresciallo aus und dachte über die Schulen seines Landes: Das Buchhalterdiplom bekommt dort wirklich nicht jeder Hergelaufene.

Ein Carabiniere wurde losgeschickt, sich den Pastetenverkäufer zu schnappen. Er wußte, wo er zu finden war. Denn gewöhnlich ging er nach der Abfahrt des ersten Autobusses seine heißen Pasteten im Hof der Volksschule verkaufen.

Zehn Minuten später hatte der Maresciallo den Pastetenverkäufer vor sich. Das Gesicht eines Ahnungslosen, den man aus tiefstem Schlaf geschreckt hat.

»War der hier?« fragte der Maresciallo den Schaffner und zeigte auf den Pastetenverkäufer.

»Der war hier«, sagte der Schaffner und schaute auf seine Schuhe.

»Also«, sagte der Maresciallo mit väterlicher Milde, »du bist heute morgen wie gewöhnlich hiergewesen, um Pasteten zu verkaufen. Am ersten Autobus nach Palermo, wie gewöhnlich …«

»Ich habe einen Gewerbeschein«, sagte der Pastetenverkäufer.

»Ich weiß«, sagte der Maresciallo und sandte einen geduldheischenden Blick zum Himmel empor. »Ich weiß. Und dein Gewerbeschein interessiert mich nicht. Ich will nur eins von dir wissen. Wenn du mir das sagst, laß ich dich gleich laufen, damit du den Kindern Pasteten verkaufen kannst. Wer hat geschossen?«

»Wieso?« fragte der Pastetenverkäufer erstaunt und neugierig. »Ist denn geschossen worden?«

»Ja, um sechs Uhr dreißig. Von der Ecke Via Cavour aus. Zwei Schüsse aus einem kurzen Jagdgewehr, zwölfkalibrig oder mit abgesägten Läufen. Von den Leuten im Autobus hat niemand was gesehen. Eine Hundearbeit, herauszubekommen, wer im Autobus war. Bis ich kam, hatten sie sich schon verdrückt … Einer, der Pasteten verkauft, erinnerte sich, aber erst nach zwei Stunden, an der Ecke Via Cavour/Piazza Garibaldi habe er so etwas wie einen Kohlensack gesehen. Soll an der Kirchenecke gelehnt haben. Von diesem Kohlensack sind zwei Lichtblitze ausgegangen, sagt er. Und er hat der heiligen Fara einen Scheffel Kichererbsen versprochen. Denn es ist ein Wunder, sagt er, daß er nicht getroffen worden ist, so dicht, wie er neben dem Ziel stand … Der Schaffner hat nicht einmal den Kohlensack gesehen … Die Fahrgäste, die rechts saßen, sagen, die Fensterscheiben seien trübe wie Milchglas gewesen, so beschlagen waren sie. Und vielleicht stimmt das sogar … Ja, Vorsitzender einer Baugenossenschaft. Einer kleinen Genossenschaft. Anscheinend hat sie nie größere Aufträge übernommen, höchstens bis zu zwanzig Millionen. Kleine Projekte in Arbeitersiedlungen, Kanalisationsarbeiten, Straßen im Ort … Salvatore Colasberna. Co-la-sbe-rna. Maurer von Beruf. Die Genossenschaft hat er vor zehn Jahren zusammen mit zwei Brüdern und vier oder fünf anderen Maurern aus dem Dorf gegründet. Der eigentliche Direktor war ein Landmesser, aber er selbst beaufsichtigte die Arbeiten und kümmerte sich um die Verwaltung … Das Geschäft ging so lala. Er und die anderen begnügten sich mit kleinen Gewinnen, als wären sie Lohnarbeiter … Nein, offenbar gehören ihre Bauten nicht zu der Sorte, die beim ersten Regen auseinanderfällt … Ich habe ein funkelnagelneues Bauernhaus gesehen, das wie ein Kartenhaus zusammenfiel, weil eine Kuh sich daran scheuerte … Nein, die Firma Smiroldo, ein großes Bauunternehmen, hatte es gebaut. Ein Bauernhaus, das von einer Kuh umgeworfen wird … Colasberna, habe ich mir sagen lassen, hat solide gearbeitet. Hier ist doch die Via Madonna di Fatima. Die hat seine Genossenschaft gebaut. Trotz all dem Autoverkehr hat sie sich noch keinen Zentimeter gesenkt. Dabei bauen größere Firmen Straßen, die nach einem Jahr aussehen wie die Kamelhöcker … Ja, Vorstrafen hatte er. Neunzehnhundertvierz … Hier, vierzig. Am dritten November vierzig … Er fuhr mit dem Autobus. Autobusse scheinen ja sein Verhängnis gewesen zu sein. Es wurde über den Krieg gesprochen, den wir in Griechenland angefangen hatten. Jemand sagte: ›Die zwingen wir in vierzehn Tagen in die Knie.‹ Er meinte Griechenland. Colasberna sagte: ›Sprichst du von Turnübungen?‹ Im Autobus war einer von der Miliz, der zeigte ihn an … Wie? … Entschuldigen Sie, Sie haben mich gefragt, ob er Vorstrafen hatte. Und ich antworte an Hand seiner Papiere: Ja, er hatte welche … Schön. Er hatte also keine Vorstrafen … Ich, Faschist? Wo ich mich bekreuzige, wenn ich das Rutenbündel sehe … Jawohl, zu Befehl.«

Übertrieben behutsam legte er den Hörer auf und wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn. Der war Partisan, dachte er, ausgerechnet an einen, der Partisan war, mußte ich geraten.

Die beiden Brüder Colasberna und die anderen Mitglieder der Baugenossenschaft Santa Fara warteten auf die Ankunft des Hauptmanns. Ganz in Schwarz, die beiden Brüder mit schlaffen schwarzen Halstüchern, unrasiert und mit geröteten Augen, saßen sie in einer Reihe nebeneinander in einem Raum der Dienststelle der Carabinieri von S. Reglos starrten sie auf eine bunte Zielscheibe, die auf die Wand gemalt war und unter der geschrieben stand: »Schußwaffen hier entladen.« Der Ort, an dem sie sich befanden, und das Warten erfüllten sie mit glühender Scham. Der Tod ist nichts im Vergleich zur Schande.

Etwas abseits, auf der äußersten Kante eines Stuhles, saß eine junge Frau. Sie war nach ihnen gekommen. Sie wolle mit dem Maresciallo sprechen, so hatte sie dem wachhabenden Carabiniere gesagt. Der hatte geantwortet, der Maresciallo habe zu tun. Gleich werde der Hauptmann kommen, und der Maresciallo habe zu tun. »Dann warte ich«, sagte sie und setzte sich auf die Stuhlkante. Ihre Hände machten einen ganz nervös, so unruhig waren sie. Sie kannten sie vom Sehen. Sie war die Frau eines Baumbeschneiders, der nicht aus dem Dorf stammte. Nach dem Krieg war er aus dem benachbarten Dorf B. zugezogen und hatte sich in S. niedergelassen; er hatte hier geheiratet. Und auf Grund der Mitgift seiner Frau und seiner Arbeit galt er in dem armen Dorf als wohlhabend. Die Mitglieder der Genossenschaft Santa Fara dachten: Wahrscheinlich hat sie sich mit ihrem Mann gezankt und bittet um Hilfe. Und das war der einzige Gedanke, der sie von ihrer Schande ablenkte.

Man hörte ein Auto auf den Hof fahren und halten, dann Absatzgetrappel den Gang entlang. Der Hauptmann betrat den Raum, wo die Männer warteten. Im gleichen Augenblick öffnete der Maresciallo die Tür seiner Amtsstube, stand stramm und grüßte mit so hoch erhobenem Kopf, als wolle er die Decke näher betrachten. Der Hauptmann war jung, groß und hellhäutig. Schon bei seinen ersten Worten dachten die Genossenschaftsmitglieder erleichtert und zugleich geringschätzig: Einer vom Festland. Die vom Festland sind freundlich, begreifen aber nichts.

Vor dem Schreibtisch im Amtszimmer des Maresciallo setzten sie sich wieder in eine Reihe. Der Hauptmann saß im Lehnsessel des Maresciallo, der Maresciallo stand. Und seitlich, vor der Schreibmaschine, saß der Carabiniere Sposito. Er hatte ein Kindergesicht, der Carabiniere Sposito. Aber den Brüdern Colasberna und ihren Teilhabern flößte seine Gegenwart tödliche Unruhe ein, Angst vor dem peinlichen Verhör, vor der schwarzen Saat der Schrift. Weißes Land, drauf schwarz gesät, Sämann denkt daran so stet, heißt es in dem Rätsel der Schrift.

Der Hauptmann sprach ihnen sein Beileid aus und entschuldigte sich dafür, daß er sie auf die Wache bestellt und sich verspätet habe. Sie dachten nochmals: Einer vom Festland. Wirklich wohlerzogen, diese Leute vom Festland. Dabei verloren sie aber den Carabiniere Sposito nicht aus den Augen. Die Finger leicht auf die Tasten der Schreibmaschine gelegt, saß er ruhig und gespannt da wie ein Jäger, der, den Finger am Abzug, im Mondschein den Hasen erwartet.

»Sonderbar«, sagte der Hauptmann, als fahre er in einem unterbrochenen Gespräch fort, »wie man sich hierzulande in anonymen Briefen Luft macht. Niemand redet, aber zum Glück für uns, ich meine für uns Carabinieri, schreiben alle. Man vergißt die Unterschrift, aber man schreibt. Bei jedem Mord, bei jedem Diebstahl flattert mir ein Dutzend anonymer Briefe auf den Tisch. Und man schreibt mir auch von Familienstreitigkeiten und von betrügerischem Bankrott. Und von den Liebesgeschichten der Carabinieri …« Er lächelte dem Maresciallo zu und spielte, so dachten die Genossenschaftsmitglieder von Santa Fara, vielleicht darauf an, daß der Carabiniere Savarino mit der Tochter des Tabakhändlers Palizzolo ging. Das ganze Dorf wußte davon, und man rechnete mit Savarinos baldiger Versetzung.

»Im Fall Colasberna«, fuhr der Hauptmann fort, »habe ich bereits fünf anonyme Briefe bekommen. Für eine Angelegenheit, die sich vorgestern zugetragen hat, schon eine ganz stattliche Anzahl. Und sicherlich bekomme ich noch mehr … Colasberna ist aus Eifersucht umgebracht worden, sagt ein Ungenannter und erwähnt auch den Namen des eifersüchtigen Ehemanns …«

»Unsinn«, sagte Giuseppe Colasberna.

»Das meine ich auch«, sagte der Hauptmann und fuhr fort: »Ein anderer ist der Ansicht, er sei versehentlich umgebracht worden. Weil er einem gewissen Perricone glich, einem Individuum, das nach Ansicht des ungenannt bleibenden Berichterstatters bald die Kugel treffen wird, die ihm gebührt.«

Die Mitglieder wechselten rasch forschende Blicke.

»Mag sein«, sagte Giuseppe Colasberna.

»Ausgeschlossen«, sagte der Hauptmann. »Der Perricone, von dem in dem Brief die Rede ist, hat vor vierzehn Tagen seinen Paß bekommen und hält sich augenblicklich in Lüttich in Belgien auf. Ihr wußtet das vielleicht nicht, und gewiß wußte es der Schreiber des anonymen Briefes nicht. Aber einem, der ihn umlegen wollte, wäre dieser Sachverhalt gewiß nicht entgangen … Andere Hinweise, die noch unsinniger sind als diese, will ich gar nicht erwähnen. Aber hier ist einer, den ich euch gründlich zu überdenken bitte. Denn meiner Meinung nach führt er auf die richtige Fährte … Eure Arbeit, die Konkurrenz, die Ausschreibungen. Dem sollte man zweifellos nachgehen.«

Abermals fragende Blicke.

»Das kann nicht sein«, sagte Giuseppe Colasberna.

»Und ob es sein kann«, sagte der Hauptmann, »und ich will euch sagen, wieso und weshalb. Unabhängig von eurem Fall bekomme ich viele detaillierte Informationen über den Gang der Ausschreibungen. Leider nur Informationen, denn wenn ich Beweise hätte … Nehmen wir mal an, daß in dieser Gegend, in dieser Provinz, zehn Firmen arbeiten. Jede Firma hat eigene Maschinen, eigenes Baumaterial. Dinge, die nachts am Straßenrand oder an der Baustelle stehenbleiben. Und die Maschinen sind empfindlich. Man braucht nur einen Teil davon zu entfernen, unter Umständen nur eine Schraube, dann sind Stunden oder ganze Tage nötig, um sie wieder in Gang zu bringen. Und das Material, das Benzin, den Teer, die Baugerüste verschwinden zu lassen oder an Ort und Stelle zu verbrennen ist eine Kleinigkeit. Gewiß steht in der Nähe der Maschinen oder des Materials oft die Baubude mit einem oder zwei Arbeitern, die dort schlafen. Aber sie schlafen eben. Und es gibt Leute, ihr versteht mich, die niemals schlafen. Liegt es nicht nahe, diese Leute, die nicht schlafen, um Protektion zu bitten? Um so mehr, als euch diese Protektion sofort angeboten worden ist. Und wenn ihr so unklug wart, sie abzulehnen, so ist einiges vorgefallen, das euch überzeugt hat, daß ihr sie annehmen müßt … Selbstverständlich gibt es Dickköpfe, Leute, die nein sagen, sie wollten sie nicht. Und selbst mit dem Messer an der Kehle wollen sie keine Protektion annehmen. Soweit ich sehe, seid ihr solche Dickköpfe. Oder zumindest Salvatore war einer …«

»Davon ist uns nichts bekannt«, sagte Giuseppe Colasberna. Die andern nickten entgeistert.

»Mag sein«, sagte der Hauptmann, »mag sein … Aber ich bin noch nicht fertig. Es gibt also zehn Firmen. Und neun nehmen Protektion an oder fordern sie. Aber es wäre eine ganz armselige Gesellschaft, ihr versteht, von welcher Gesellschaft ich rede, wenn sie sich mit dem, was ihr ›guardianía‹ nennt, und dem Gewinn daraus begnügen wollte. Die Protektion, die die Gesellschaft bietet, geht sehr viel weiter. Sie schanzt euch, das heißt den Firmen, die mit Protektion und Reglementierung einverstanden sind, die privaten Aufträge zu. Sie gibt euch wertvolle Hinweise über die öffentlichen Ausschreibungen und hilft euch bei der Abnahme durch die Baubehörde.

Selbstverständlich ist, wenn neun Firmen Protektion angenommen haben und somit eine Art Gemeinschaft bilden, die zehnte, die sich der Protektion entzieht, ein schwarzes Schaf. Natürlich macht sie nicht viel Ärger. Aber allein die Tatsache, daß sie existiert, ist schon eine Herausforderung und ein schlechtes Beispiel. Man muß sie darum im Guten oder im Bösen zwingen, mitzuspielen — oder für immer zu verschwinden, indem man sie erledigt …«

Giuseppe Colasberna sagte: »Von dergleichen habe ich niemals gehört.« Und sein Bruder und die Teilhaber nickten zustimmend.

»Nehmen wir mal an«, fuhr der Hauptmann fort, als habe er nichts gehört, »daß eure Genossenschaft, die Santa Fara, das schwarze Schaf in der Gegend ist. Die, die nicht mitspielen will. Sie macht ihre Kalkulationen ehrlich an Hand der Ausschreibungsbedingungen und stellt sich ohne Protektion der Konkurrenz. Und manchmal, besonders, wenn es um das höchste oder das niedrigste Angebot geht, gelingt es ihr, das richtige Angebot zu machen, eben weil sie ihre Kalkulationen ehrlich angestellt hat … Eine Respektsperson, wie ihr das nennt, kommt eines Tages und hält Salvatore Colasberna einen Vortrag. Einen Vortrag, der alles und nichts sagt, mit Andeutungen, unentzifferbar wie die Rückseite einer Stickerei. Ein Wirrwarr von Fäden und Knoten, und nur auf der andern Seite erkennt man das Muster … Colasberna will oder kann diese andere Seite des Vortrages nicht erkennen. Und die Respektsperson ärgert sich. Die Gesellschaft schreitet zur Tat. Eine erste Warnung. Ein kleines Lager, das in Flammen aufgeht, oder dergleichen. Eine zweite Warnung. Eine Kugel, die euch streift, spätabends, gegen elf Uhr, wenn ihr nach Hause geht …«

Die Genossenschaftsmitglieder von Santa Fara vermieden es, den Hauptmann anzusehen. Sie schauten auf ihre Hände und hoben dann den Blick zum Bild des Carabinieri-Kommandanten, zu dem des Präsidenten der Republik und zum Kruzifix. Nach einer langen Pause kam der Hauptmann auf das zu sprechen, was sie am meisten befürchteten. »Ich glaube«, sagte er, »eurem Bruder ist vor sechs Monaten abends gegen elf auf dem Heimweg etwas dieser Art zugestoßen. Stimmt’s?«

»Nicht, daß ich wüßte«, stammelte Giuseppe.

»Die wollen nicht sprechen«, mischte sich der Maresciallo ein. »Auch wenn einer nach dem anderen umgelegt wird, sprechen die nicht. Sie lassen sich einfach abmurksen …«

Der Hauptmann unterbrach ihn mit einer Handbewegung. »Hör mal«, sagte er, »da drüben ist eine Frau, die wartet …«

»Ich gehe schon«, sagte der Maresciallo ein bißchen gekränkt.

»Ich habe euch nichts mehr zu sagen«, sagte der Hauptmann. »Ich habe euch schon viel gesagt, und ihr habt mir nichts zu sagen. Aber ehe ihr geht, möchte ich, daß mir jeder von euch seinen Vor- und Zunamen, seinen Geburtsort, sein Geburtsdatum und seine Adresse auf dieses Blatt schreibt …«

»Ich schreibe langsam …« sagte Giuseppe Colasberna.

Die anderen sagten, auch sie könnten nur langsam und mühselig schreiben.

»Das macht nichts«, sagte der Hauptmann, »wir haben Zeit.«

Er zündete sich eine Zigarette an und schaute aufmerksam zu, wie sich die Genossenschaftsmitglieder von Santa Fara auf dem Blatt abmühten. Sie schrieben, als sei die Feder so schwer wie eine Bohrmaschine, eine Bohrmaschine, die in ihren unsicheren, zitternden Händen bebte. Als sie fertig waren, klingelte er nach dem Wachhabenden. Der trat zugleich mit dem Maresciallo ein.

»Begleite die Herren hinaus«, befahl der Hauptmann.

Bei Gott, wie fein der einen behandelt, dachten die Genossenschaftsmitglieder. Und vor Freude, daß sie mit fast nichts davongekommen (das fast knüpfte sich an die Schriftproben, die der Hauptmann von ihnen verlangt hatte) und von einem Carabinieri-Offizier »Herren« genannt worden waren, hatten sie beimHinausgehen die Trauer vergessen, die sie trugen, und wären am liebsten gerannt wie die Buben, wenn die Schule aus ist.

Der Hauptmann verglich inzwischen ihre Schriften mit der des anonymen Briefes. Er war davon überzeugt, daß einer von ihnen den Brief geschrieben hatte. Und trotz der unnatürlichen Neigung und Verzerrung der Schrift in dem Brief war kein Sachverständiger nötig, um beim Vergleich mit den Personalien auf dem Blatt festzustellen, daß Giuseppe Colasberna der Briefschreiber war. Der Hinweis in dem anonymen Brief war also verläßlich, zutreffend.

Der Maresciallo begriff nicht, warum der Hauptmann die Schriften so sorgfältig studierte. »Das ist, als wolle man einen Schleifstein auspressen. Dabei kommt nichts heraus«, sagte er und meinte damit die Brüder Colasberna, ihre Teilhaber, das gesamte Dorf und ganz Sizilien.

»Irgend etwas kommt immer heraus«, sagte der Hauptmann.

Hauptsache, du bist zufrieden, dachte der Maresciallo, der sich in Gedanken die Freiheit nahm, selbst General Lombardi zu duzen.

»Und die Frau da?« fragte der Hauptmann im Weggehen.

»Ihr Mann«, sagte der Maresciallo, »ist vorgestern zum Baumbeschneiden aufs Land gegangen und bisher nicht nach Hause gekommen … Vermutlich hat er sich’s auf einem Bauernhof bei einem fetten Lamm und Wein wohl sein lassen. Und im Suff wird er sich zum Schlafen irgendwo ins Heu geworfen haben … Heut abend kommt er heim. Da wett ich meinen Kopf drum.«

»Vorgestern … An deiner Stelle würde ich mich auf die Suche nach ihm machen«, sagte der Hauptmann.

»Jawohl, Herr Hauptmann«, sagte der Maresciallo.

»Der gefällt mir nicht«, sagte der Mann in Schwarz. Sein Gesicht sah aus, als habe er saure Pflaumen gegessen, so daß sich alle Zähne zusammenzogen. Ein sonnengebräuntes, von einer geheimen Intelligenz erhelltes Gesicht, das ständig wie von Ekel verzerrt war. »Der gefällt mir wirklich nicht.«

»Aber der letzte hat dir auch nicht gefallen. Sollen wir etwa alle vierzehn Tage einen anderen dorthin schicken?« sagte der blonde elegante Mann lächelnd, der neben ihm saß. Auch er Sizilianer, nur von anderer Statur und von einer anderen Art, sich zu geben.

Sie saßen in einem Café in Rom. Ein ganz und gar rosafarbener und von Schweigen erfüllter Saal. Spiegel, Kronleuchter, die wie große Blumenbuketts aussahen. Eine dunkle, füllige Garderobenfrau, die man wie eine Frucht aus ihrem schwarzen Kittel hätte schälen mögen. Die sollte man nicht sich selbst ausziehen lassen, dachten der Dunkle und der Blonde, der sollte man den Kittel vom Leibe reißen.

»Der letzte gefiel mir nicht wegen der Geschichte mit den Waffenscheinen«, sagte der Dunkle.

»Und vor dem mit den Waffenscheinen war einer dort, der dir wegen der Geschichte mit der Zwangsverschickung nicht gefiel.«

»Ist das vielleicht nichts, Zwangsverschickung?«

»Natürlich ist das was. Ich weiß. Aber aus dem einen oder anderen Grund ist dir keiner recht.«

»Aber jetzt liegen die Dinge anders. Daß so ein Kerl in unserer Gegend sitzt, müßte Sie mehr stören als mich … Er ist Partisan gewesen. Wo die Kommunisten bei uns sowieso wie die Pilze aus dem Boden schießen, schicken sie uns nun auch noch einen her, der Partisan gewesen ist. Da muß es ja mit uns bergab gehen …«

»Aber bist du denn sicher, daß er es mit den Kommunisten hält?«

»Ich will Ihnen nur eines erzählen. Sie wissen, wie es augenblicklich mit den Schwefelgruben steht. Ich verfluche den Augenblick, in dem ich mich mit Scarantino zusammengetan habe. Sie kennen diese Schwefelgrube ja. Wir gehen dem Ruin entgegen. Das bißchen Kapital, das ich besaß, wird von der Schwefelgrube geschluckt; sie saugt mich bis aufs Blut aus.«

»Du bist also ruiniert«, sagte der Blonde ungläubig und ironisch.

»Wenn ich nicht vollständig ruiniert bin, dann verdanken ich das Ihnen und der Regierung, die sich wahrhaftig genug Gedanken über die Schwefelkrise macht …«

»Sie macht sich so viele Gedanken, daß sie mit dem Geld, das sie ausspuckt, den Arbeitern ihren Lohn pünktlich und auf Heller und Pfennig zahlen könnte, ohne sie in die Schwefelgruben hinunterschicken zu müssen. Und vielleicht wäre das besser …«

»Jedenfalls steht es schlecht. Und selbstverständlich steht es für alle schlecht. Denn die Zeche werde schließlich nicht ich allein bezahlen. Auch die Arbeiter müssen ihren Teil bezahlen … Sie haben zwei Wochen lang keinen Lohn bekommen …«

»Drei Monate lang«, korrigierte der andere lächelnd.

»So genau erinnere ich mich nicht daran … Und da kommen sie, um sich bei mir zu beschweren. Pfiffe vor meinem Haus, Worte, die ich Ihnen nicht wiederholen kann. Man hätte sie totschlagen mögen … Na schön, ich bitte ihn um Hilfe. Und wissen Sie, was er zu mir sagt? ›Haben Sie heute schon was gegessen?‹ — ›Das habe ich‹, ist meine Antwort. ›Und gestern auch‹, fährt er fort. ›Auch gestern‹, sage ich. ›Und Ihre Familie leidet keinen Hunger, nicht wahr?‹ fragt er mich. ›Gott sei Dank nicht‹, antworte ich. ›Und diese Leute da, die vor Ihrem Hause Lärm schlagen, haben die heute schon was gegessen?‹ Ich war drauf und dran, ihm zu sagen: ›Da scheiß ich doch drauf, ob die was gegessen haben oder nicht.‹ Aber ich bin wohlerzogen genug, um zu antworten: ›Das weiß ich nicht.‹ Er meint: ›Dann sollten Sie sich mal erkundigen.‹ Ich sage zu ihm: ›Ich bin zu Ihnen gekommen, weil sie vor meinem Haus stehen und mich bedrohen. Meine Frau und meine Töchter können nicht hinaus, nicht mal, um zur Messe zu gehen.‹ — ›Oh‹, sagte er, ›wir werden dafür sorgen, daß sie zur Messe gehen können; dazu sind wir ja da … Sie bezahlen Ihre Arbeiter nicht, und wir sorgen dafür, daß Ihre Frau und Ihre Töchter zur Messe gehen können.‹ Mit einem Gesicht, das schwöre ich Ihnen — und Sie wissen ja, wie hitzig ich bin —, daß es mir in den Händen juckte …«

»Na, na, na«, machte der Blonde mit Nachdruck und in einem Ton, der die Versuchung zur Gewaltanwendung tadelte und zur Vorsicht mahnte.

»Ich habe jetzt Nerven wie Drahtseile. Ich bin ein anderer als vor dreißig Jahren. Aber trotzdem frage ich Sie: Hat man je einen Schergen so mit einem anständigen Menschen reden hören? Der ist Kommunist. Nur die Kommunisten reden so.«

»Nicht nur die Kommunisten. Leider. Auch in unserer Partei gibt es Leute, die so reden … Wenn du wüßtest, welchen Kampf wir Tag für Tag, Stunde um Stunde auszufechten haben …«

»Ich weiß. Aber ich hab da eine eindeutige Meinung. Auch das sind Kommunisten.«

»Das sind keine Kommunisten«, sagte der Blonde melancholisch.

»Wenn das keine Kommunisten sind, genügt es, daß der Papst das Nötige sagt. Aber laut und deutlich. Dann haben die ihr Fett weg.«

»So einfach ist das nicht. Aber kommen wir zur Sache. Wie heißt dieser … Kommunist?«

»Bellodi, glaube ich. Befehligt die Kompanie in C. Seit drei Monaten ist er dort und hat schon Unheil angerichtet … Jetzt steckt er seine Nase in die Ausschreibungsangelegenheiten. Auch der Commendatore Zarcone läßt sich Ihnen empfehlen. Er hat mir gesagt: ›Wir wollen hoffen, daß der Abgeordnete ihn wieder dorthin zurückschickt, wo er seine Polenta fressen kann.‹«

»Der gute Zarcone«, sagte der Abgeordnete, »wie geht’s ihm denn?«

»Es könnte bessergehen«, sagte der Dunkle anzüglich.

»Wir werden dafür sorgen, daß es ihm bessergeht«, versprach der Abgeordnete.

Hauptmann Bellodi, Kommandant der Carabinieri-Kompanie in C., hatte den Kontaktmann von S. vor sich. Er hatte ihn unter den üblichen Vorsichtsmaßnahmen holen lassen, um zu hören, was er von der Ermordung Colasbernas halte. Gewöhnlich meldete sich der Kontaktmann von selbst, wenn im Dorf etwas von Bedeutung vorgefallen war. Diesmal hatte man ihn holen müssen. Der Mann war als Schafdieb in der ersten Nachkriegszeit vorbestraft. Jetzt vermittelte er, soweit bekannt, lediglich Kredite zu Wucherzinsen. Zum Kontaktmann war er teils aus innerer Berufung geworden, teils aus der trügerischen Hoffnung heraus, auf diese Weise bei seinem Geschäft Straffreiheit zu genießen. Ein Geschäft, das er im Vergleich zu schwerem Raub für redlich und vernünftig hielt, genau das richtige für einen Familienvater. Seinen früheren Viehraub nannte er eine Jugendsünde. Denn jetzt schaffte er es ohne eine Lira Eigenkapital, nur dadurch, daß das Geld anderer durch seine Hand ging, seine Frau und drei Kinder zu ernähren. Er legte Geld beiseite, um es morgen in ein kleines Geschäft zu stecken. Hinter einem Ladentisch zu stehen und Stoff abzumessen war nämlich der Traum seines Lebens. Aber von ebendieser Jugendsünde, von der Tatsache, daß er im Gefängnis gesessen hatte, war das bequeme und einträgliche Geschäft, das er jetzt betrieb, abhängig. Denn all jene, die ihm ihr Geld anvertrauten, unverdächtige Ehrenmänner, die viel von der Gesellschaftsordnung und von Hochämtern hielten, rechneten auf seinen Ruf, damit es die Schuldner bei ihren Zahlungen nicht an Pünktlichkeit und an dem gebotenen Schweigen fehlen ließen. Und tatsächlich zahlten die Schuldner aus Angst vor dem Vermittler hundert Prozent Wucherzinsen, und zwar fristgerecht. (»Ich hab meine Jacke im Ucciardone hängenlassen«, pflegte er zu spaßen oder zu drohen. Wenn er also jemanden umbrachte, sollte das heißen, würde er die Jacke im Zuchthaus von Palermo wiederbekommen. In Wirklichkeit aber brach ihm beim Gedanken daran der kalte Schweiß aus.) Wenn ausnahmsweise Zahlungsaufschub gewährt wurde, so geschah es nach einem Progressionsprinzip. Wer zum Beispiel einen Kredit aufgenommen hatte, um sich einen Esel zu kaufen, den er für seinen Morgen Land brauchte, bei dem holte sich der Gläubiger nach Ablauf von zwei Jahren den Esel und den Morgen Land.

Wäre die Angst nicht gewesen, der Kontaktmann hätte sich glücklich geschätzt und sich geistig und materiell für einen Ehrenmann gehalten. Aber die Angst rumorte in ihm wie ein tollwütiger Hund. Sie wimmerte, keuchte, geiferte und heulte in seinem Schlaf plötzlich auf. Und sie nagte, nagte in seinem Innern, an seiner Leber und an seinem Herzen. Dieses brennende Zehren an seiner Leber und der plötzliche zuckende Schmerz seines Herzens, gleich einem lebenden Kaninchen in der Schnauze eines Hundes, hatten die Ärzte diagnostiziert. Und sie hatten ihm so viele Medikamente verschrieben, daß sie die ganze Platte der Kommode bedeckten. Aber von seiner Angst wußten sie nichts, die Ärzte.

Er saß vor dem Hauptmann, drehte nervös seine Mütze zwischen den Fingern und wandte sich ein wenig zur Seite, um ihm nicht ins Gesicht schauen zu müssen. Und unterdessen nagte der Hund, knurrte und nagte. Der Abend war eisig. Im Amtszimmer des Hauptmanns strahlte ein elektrisches Öfchen so wenig Wärme aus, daß man die Kälte in dem großen, fast unmöblierten Raum nur um so deutlicher spürte. Die alten Valencia-Kacheln, mit denen der Fußboden ausgelegt war, sahen durch die Farbe ihrer Glasur (und durch die herrschende Kälte) wie Eis aus. Aber der Mann schwitzte. Ein kaltes Leichentuch umhüllte ihn bereits, kühl auf der brennenden Rose der Schußwunde in seinem Körper.

Sobald der Kontaktmann von Colasbernas Tod gehört hatte, begann er sich seine Lüge zurechtzulegen. Bei jeder Einzelheit, die er hinzufügte, und bei jeder Verbesserung sagte er wie ein Maler, der von seinem Bild zurücktritt, um die Wirkung eines Pinselstriches zu prüfen: Vollkommen; jetzt fehlt nichts mehr. Aber dann machte er sich doch wieder ans Verbessern und Hinzufügen. Und noch während der Hauptmann sprach, verbesserte er fieberhaft und fügte Neues hinzu. Der Hauptmann wußte aus einer Akte, die sich auf Calogero Dibella, genannt Parrinieddu, den Kontaktmann, bezog, daß der Mann einer der beiden cosche der dörflichen Mafia nahestand, ja vielleicht angehörte. (Man hatte ihm erklärt, daß cosca der dichte Blätterkranz der Artischocken ist.) Und zwar derjenigen, die, wenn auch nicht nachweisbar, Einfluß auf die öffentlichen Arbeiten hatte. Die andere, jüngere und waghalsigere cosca befaßte sich, da S. ein Dorf am Meer war, mit dem Schmuggel amerikanischer Zigaretten. Der Hauptmann sah deshalb die Lüge des Kontaktmanns voraus. Gleichwohl war es nützlich, seine Reaktionen bei dieser Lüge zu beobachten.

Er hörte ihn an, ohne ihn zu unterbrechen, und versetzte ihn durch gelegentliches zerstreutes Nicken in immer größere Verlegenheit. Und währenddessen dachte er an jene Kontaktleute, die unter einer dünnen Schicht Erde und trockener Blätter in den Tälern des Apennin lagen. Armselige Leute, ein Sumpf aus Angst und Laster. Und doch spielten sie ihre Rolle im Todesspiel. Auf dem Grat der Lüge zwischen Faschisten und Partisanen setzten sie ihr Leben ein. Und das einzig Menschliche an ihnen war dieser Todeskampf, in dem sie in ihrer Feigheit um sich schlugen. Aus Todesangst stellten sie sich jeden Tag dem Tod. Und schießlich schlug der Tod zu. Endlich der Tod. Als letztes, endgültiges, einziges, der Tod. Nicht mehr das doppelte Spiel, der doppelte Tod jeder Stunde.

Der Kontaktmann von S. wagte sein Leben. Die eine oder die andere cosca würde ihn eines Tages mit einem doppelten Schuß aus einem Jagdgewehr oder mit einer Maschinenpistolensalve erledigen. (Auch im Gebrauch der Waffen unterschieden sich die beiden cosche.) Aber wenn es darum ging, ob Mafia oder Carabinieri, die beiden Parteien, zwischen denen er sein Hasardspiel betrieb, drohte der Tod ihm nur von der einen Seite. Hier auf dieser Seite gab es keinen Tod. Hier saß dieser blonde, gutrasierte Mann in einer eleganten Uniform. Dieser Mann, der beim Sprechen das S verschluckte, der die Stimme nicht erhob und ihn nicht verächtlich behandelte. Und doch war er das Gesetz, schrecklich wie der Tod. Nicht das Gesetz, das aus Vernunft entsteht und selbst Vernunft ist. Für den Kontaktmann war es das Gesetz eines Mannes, das von dessen Gedanken und Launen seinen Ausgang nimmt. Von dem Kratzer, den er sich beim Rasieren zufügen kann, oder von dem guten Kaffee, den er getrunken hat. Ein völlig irrationales Gesetz, das jeden Augenblick neu von dem geschaffen wird, der befiehlt. Von der Polizei oder dem Carabinieri-Maresciallo, vom Polizeipräsidenten oder vom Richter. Kurz — von dem, der die Macht hat. Daß das Gesetz unveränderlich geschrieben stand und für alle gleich war, hatte der Kontaktmann nie geglaubt, noch konnte er daran glauben. Zwischen Arm und Reich, zwischen Wissenden und Unwissenden standen die Männer des Gesetzes. Und diese Männer konnten nach der einen Seite nur den Arm der Willkür ausstrecken, während sie die andere beschützen und verteidigen mußten. Ein Stacheldraht, eine Mauer. Und der Mann, der geraubt und seine Strafe abgebüßt hatte, der sich an die Mafia-Leute hielt, Kredite zu Wucherzinsen vermittelte und Spitzeldienste tat, suchte nach einer Bresche in der Mauer, nach einem Loch im Stacheldraht. Bald würde er ein wenig Kapital in der Hand haben und einen Laden eröffnen. Seinen ältesten Sohn hatte er ins Seminar gesteckt. Er sollte Priester werden oder noch vor den Weihen das Seminar verlassen und, was noch besser war, Rechtsanwalt werden. Hatte man die Mauer einmal hinter sich, dann konnte einem das Gesetz keine Angst mehr einjagen. Wie schön wäre es dann, auf diejenigen herabzusehen, die jenseits der Mauer, jenseits des Stacheldrahtes zurückgeblieben waren! Angstgepeinigt, wie er war, fand er so ein bißchen Trost darin, sich seinen zukünftigen Frieden auszumalen, der sich auf Elend und Ungerechtigkeit gründete. Und inzwischen tropfte das Blei für seinen Tod.

Aber der Hauptmann Bellodi, ein Emilianer aus Parma, Republikaner aus Familientradition und Überzeugung, übte — und zwar in einem Polizeikorps — das, was man früher das Waffenhandwerk nannte, mit dem Glauben eines Mannes aus, der an einer Revolution teilgenommen und gesehen hat, wie sich aus dieser Revolution das Gesetz entwickelte. Und diesem Gesetz, das Freiheit und Gerechtigkeit verbürgte, dem Gesetz der Republik, diente er und verschaffte ihm Respekt. Und wenn er noch immer die Uniform trug, in die er einst durch Zufall geschlüpft war, und wenn er den Dienst noch nicht quittiert hatte, um sich dem Anwaltsberuf zu widmen, für den er eigentlich bestimmt war, dann lag das daran, daß es mit jedem Tag schwieriger wurde, dem Gesetz der Republik zu dienen und ihm Respekt zu verschaffen. Den Kontaktmann freilich hätte es verwirrt, wenn er gewußt hätte, daß ihm ein Mann, Carabiniere und sogar Offizier, gegenübersaß, der die Autorität, mit der er ausgestattet war, so betrachtete wie der Chirurg sein Messer: als Instrument, das vorsichtig, mit Präzision und sicherer Hand gebraucht werden muß. Daß dieser Mann der Meinung war, das Gesetz leite sich aus der Idee der Gerechtigkeit her und alles, was mit dem Gesetz zusammenhing, sei auch der Gerechtigkeit verbunden. Ein schwieriges, hartes Handwerk also. Aber der Kontaktmann glaubte, der Hauptmann sei glücklich. Das Glück der Macht und ihres Mißbrauchs, das um so intensiver ist, je größer das Maß des Leidens ist, das man anderen Menschen zufügen kann.

Parrinieddu breitete sein Lügengespinst aus wie der Verkäufer am Ladentisch seinen Baumwollballen vor den Frauen vom Lande. Sein Spitzname, der Pfäfflein bedeutete, bezog sich auf seine Beredsamkeit und die Verlogenheit, die er ausstrahlte. Aber vor dem Schweigen des Offiziers versagte seine Wendigkeit. Weinerlich und schrill kamen die Worte aus seinem Munde. Das Lügengespinst, das er ausbreitete, wurde widersprüchlich und unglaubwürdig.

»Glauben Sie nicht«, fragte der Hauptmann schließlich ruhig und im Ton freundschaftlichen Vertrauens, »glauben Sie nicht, es wäre zweckmäßiger, anderen Zusammenhängen nachzugehen?« (Der emilianischen Zunge geriet das Wort »Zusammenhänge« wegen der Zischlaute nur undeutlich, und für einen Augenblick löste das die Verkrampfung des Kontaktmannes.)

Parrinieddu antwortete nicht.

»Halten Sie es nicht für möglich, daß Colasberna, sagen wir mal, aus geschäftlichen Gründen umgelegt worden ist? Weil er auf gewisse Vorschläge nicht eingegangen ist? Weil er trotz gewissen Drohungen auch weiterhin alles genommen hat, was er bei den Ausschreibungen kriegen konnte?«

Wenn die Amtsvorgänger des Hauptmanns Bellodi dem Kontaktmann Fragen stellten, pflegten sie ihm durch ausdrücklichen Hinweis oder drohenden Ton die Möglichkeit polizeilicher Zwangsverschickung oder einer Anzeige wegen Wuchers vor Augen zu führen. Und das ängstigte Parrinieddu nicht, sondern machte ihn sicher. Das war eine klare Beziehung. Die Schergen zwangen ihn zur Unehrlichkeit. Und er mußte das wenige tun, das ausreichte, um sie zu besänftigen und sich ihr Wohlwollen zu erhalten. Aber bei einem, der freundlich und vertrauensvoll mit dir spricht, liegen die Dinge anders. Deshalb bestätigte er die Frage des Hauptmanns durch eine ungelenke Bewegung der Hände und des Kopfes: Ja, das sei möglich.

»Und Ihnen«, fuhr der Hauptmann im selben Ton fort, »Ihnen ist niemand bekannt, der daran Interesse hat? Ich denke nicht an Leute, die auf diesem Gebiet arbeiten. Ich meine die, die nicht arbeiten, sondern nur daran interessiert sind, Hilfe und Protektion anzubieten … Mir würde es genügen, den Namen des Mannes zu erfahren, der Colasberna vor ein paar Monaten gewisse Vorschläge gemacht hat, Vorschläge, wir verstehen uns, nichts als Vorschläge …«

»Ich weiß von nichts«, sagte der Kontaktmann. Und von der Freundlichkeit des Hauptmanns ermuntert, schwang sich sein Spitzelgemüt gleich einer Lerche auf und tirilierte laut vor Freude über die Aussicht, Leiden zufügen zu können. »Ich weiß von nichts. Aber so aufs Geratewohl würde ich sagen, daß entweder Ciccio La Rosa oder Saro Pizzuco diese Vorschläge gemacht haben könnte …« Und schon verwandelte sich sein Höhenflug in einen Absturz, einen Stein, der in die Mitte seines Seins, seiner Angst fiel.

»Noch eine Anfrage an das Parlament«, sagte Seine Exzellenz, »›ob es von den jüngsten schweren Bluttaten in Sizilien Kenntnis genommen hat und welche Maßnahmen es einzuleiten gedenkt‹. Und so weiter, und so fort … Die Kommunisten, wie gewöhnlich. Anscheinend nehmen sie Bezug auf die Ermordung dieses Bauunternehmers … Wie hieß er schon?«

»Colasberna, Exzellenz.«

»Colasberna … Anscheinend war er Kommunist.«

»Sozialist, Exzellenz.«

»Diese Unterscheidung machen Sie immer. Sie sind eigensinnig, lieber Freund, lassen Sie mich das einmal sagen. Kommunist — Sozialist, was ist das schon für ein Unterschied?«

»Nach Lage der Dinge …«

»Um Himmels willen, geben Sie mir ja keine Erklärungen. Manchmal lese selbst ich die Zeitungen. Wissen Sie …«

»Aber ich würde mir niemals erlauben …«

»Bravo … Also, um zu vermeiden, daß dieser …«

»Colasberna …«

» … dieser Colasberna ein Märtyrer der kommunistischen … entschuldigen Sie, der sozialistischen Idee wird, muß sofort ermittelt werden, wer ihn umgebracht hat. Sofort, sofort. Damit der Minister antworten kann, Colasberna sei das Opfer einer geschäftlichen Angelegenheit oder einer Ehebruchsgeschichte geworden und die Politik habe nichts damit zu tun.«

»Die Ermittlungen gehen gut voran. Zweifellos handelt es sich um ein Mafia-Delikt. Aber die Politik hat nichts damit zu tun. Der Hauptmann Bellodi …«

»Wer ist Bellodi?«

»Kommandant der Carabinieri-Kompanie in C …. Seit einigen Monaten in Sizilien.«

»Aha, da haben wir es. Schon seit einiger Zeit habe ich vor, mit Ihnen über diesen Bellodi zu sprechen. Das ist einer, lieber Freund, der überall Mafia wittert. Einer von diesen Norditalienern, deren Kopf voller Vorurteile steckt. Kaum sind sie von der Fähre gestiegen, wittern sie in jeder Ecke Mafia … Und wenn er behauptet, Colasberna sei von der Mafia ermordet worden, dann sitzen wir schön in der Patsche … Ich weiß nicht, ob Sie die Erklärung gelesen haben, die er vor ein paar Wochen einem Journalisten gegeben hat. Es handelt sich um die Entführung dieses Landwirts … Wie hieß er schon?«

»Mendolía.«

»Mendolía … Da hat er haarsträubende Dinge behauptet. Die Mafia existiere. Sie sei eine mächtige Organisation, die alles kontrolliere: Schafzucht, Gemüseanbau, öffentliche Arbeiten und griechische Vasen … Der Einfall mit den griechischen Vasen ist unbezahlbar. Sehr publikumswirksam … Glauben Sie an die Existenz der Mafia?«

»Hm …«

»Und Sie?«

»Ich glaube nicht daran.«

»Ausgezeichnet. Wir zwei, wir Sizilianer, glauben nicht an ihre Existenz. Das müßte Ihnen, der Sie anscheinend daran glauben, doch zu denken geben. Aber ich verstehe Sie. Sie sind kein Sizilianer, und die Vorurteile sterben so schnell nicht aus. Mit der Zeit werden Sie sich davon überzeugen, daß das alles nur aufgebauschte Geschichten sind. Aber inzwischen verfolgen Sie bitte die Ermittlungen dieses Bellodi aufmerksam … Und Sie, der Sie nicht an die Existenz der Mafia glauben, sehen Sie zu, daß etwas unternommen wird. Schicken Sie jemanden hin. Jemand, der sich zu benehmen weiß, der sich nicht mit Bellodi anlegt, aber … Ima summis mutare. Können Sie Latein? Nicht das des Horaz, mein Latein meine ich.«

Paolo Nicolosi, von Beruf Baumbeschneider, geboren am 14. Dezember 1920 in B., wohnhaft in S., Via Cavour 97, war seit fünf Tagen verschwunden. Am vierten Tag war seine Frau in heller Verzweiflung wieder zum Maresciallo gekommen. Und der Maresciallo hatte nun auch angefangen, sich ernstlich Gedanken zu machen. Der Bericht lag auf dem Schreibtisch des Hauptmanns Bellodi, und »Via Cavour 97« war rot unterstrichen. Der Hauptmann ging im Zimmer auf und ab und rauchte nervös. Er wartete darauf, daß man ihm vom Strafregister und von der Staatsanwaltschaft Auskünfte über Paolo Nicolosi brachte. Ob er vorbestraft war oder ob ein Verfahren gegen ihn lief.

Von der Ecke Via Cavour/Piazza Garibaldi war auf Colasberna geschossen worden. Nach dem Schuß war der Mörder sicherlich nicht auf den Platz gelaufen. Denn dort stand, zwei Schritte von dem Toten entfernt, der Autobus mit rund fünfzig Leuten darin und dem Pastetenverkäufer daneben. Eher war zu vermuten, daß der Mörder durch die Via Cavour entwischt war. Dort wohnte in Nummer 97 Nicolosi. Es war halb sieben Uhr. Nicolosi mußte zum Baumbeschneiden in die Fondachello-Besitzungen, hieß es in dem Bericht. Zu Fuß eine Stunde Weges. Vielleicht war Nicolosi gerade aus dem Haus gekommen, als der Mörder durch die Via Cavour lief. Er hatte den Mörder erkannt. Aber wer weiß, wie viele andere Leute ihn gesehen hatten. Der Mörder konnte mit Nicolosis Schweigen ebenso sicher rechnen wie mit dem des Pastetenverkäufers und der anderen. Immer vorausgesetzt, daß er überhaupt zu identifizieren war, aus dem Ort stammte und im Ort bekannt war. Und sicherlich war zu einem Verbrechen dieser Art der Mörder von auswärts gekommen. Amerika macht es vor.

Keine Phantastereien, hatte ihm der Major anbefohlen. Schon recht, keine Phantastereien. Ganz Sizilien ist ein Phantasiereich, und wie sollte man dort ohne Phantasie auskommen? Nichts da. Nur Tatsachen. Diese Tatsachen sahen so aus: Ein gewisser Colasberna war um sechs Uhr dreißig auf der Piazza Garibaldi ermordet worden, als er in den Autobus nach Palermo stieg. Der Mörder hatte von der Ecke Via Cavour/Piazza Garibaldi geschossen und war durch die Via Cavour geflohen. Am gleichen Tag, um die gleiche Zeit verließ einer, der in ebendieser Via Cavour wohnt, sein Haus oder schickte sich an, es zu verlassen. Er hätte, so behauptet seine Frau, abends wie gewöhnlich zur Zeit des Aveläutens heimkehren sollen. Aber er kommt nicht. Und zwar fünf Tage lang. Im Gutshof Fondachello behaupten sie, ihn nicht gesehen zu haben. Sie erwarteten ihn an diesem Tag, aber er hat sich nicht blicken lassen. Verschwunden. Mit dem Maultier und dem Arbeitsgerät zwischen seiner eigenen Haustür und dem Gutshof Fondachello, auf einer Strecke von sechs oder sieben Kilometern verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen.

Wenn es sich herausstellen sollte, daß Nicolosi vorbestraft war oder jedenfalls Beziehungen zur Verbrecherwelt unterhielt, war auch an Flucht zu denken. Oder daß man wegen irgend etwas mit ihm abgerechnet, ihn ermordet und jede Spur getilgt hatte. Aber wenn er nicht vorbestraft war, wenn er keine Gründe für eine mehr oder minder geplante Flucht hatte, wenn er niemand war, der durch direkte oder indirekte Beziehungen zur Verbrecherwelt mit ihr eine Rechnung zu begleichen hatte, dann hing sein Verschwinden tatsächlich — und das war keine Phantasterei — mit der Ermordung Colasbernas zusammen.

In diesem Augenblick zog der Hauptmann nicht in Erwägung, daß Nicolosis Frau irgendwie mit seinem Verschwinden zu tun haben könnte — jene Leidenschaftsmotive also, auf die sich sowohl die Mafia wie die Polizei so gerne berufen. Seit im plötzlichen Schweigen des Orchestergrabens der Schrei »Sie haben Gevatter Turiddu ermordet« den Opernenthusiasten zum erstenmal einen Schauer über den Rücken gejagt hat, sind in den sizilianischen Kriminalstatistiken und in den Kombinationen beim Lotto die Zusammenhänge zwischen Mord und Ehebruch immer häufiger geworden. Das Verbrechen aus Leidenschaft wird sofort entdeckt. Es zählt daher bei der Polizei zu den Aktivposten. Das Verbrechen aus Leidenschaft wird milde bestraft. Es zählt daher auch bei der Mafia zu den Aktivposten. Die Natur ahmt die Kunst nach. Von der Musik Mascagnis und dem Messer des Gevatters Alfio auf der Opernbühne hingemordet, begann Turiddu Macca die Straßenkarten Siziliens und die Seziertische zu bevölkern. Aber ob Messer oder Gewehr (zum Glück nicht mehr in der Musik), am schlimmsten traf es oft den Gevatter Alfio. Der Hauptmann Bellodi machte sich das in diesem Augenblick nicht klar. Und dieses Versäumnis sollte er später durch eine kleine Zurechtweisung büßen.

Von der Staatsanwaltschaft und dem Strafregister brachten die Brigadieri D’Antona und Pitrone hinsichtlich Paolo Nicolosis ein Nein zurück. Keine Vorstrafen. Keine schwebenden Verfahren. Das befriedigte den Hauptmann, machte ihn aber auch ungeduldig. Ungeduldig, nach S. zu stürzen. Mit Nicolosis Frau, mit dem oder jenem Freund des Verschwundenen und mit dem Maresciallo zu sprechen. Die Leute vom Gutshof Fondachello zu verhören und dann gegebenenfalls La Rosa und Pizzuco, die beiden, die der Kontaktmann ihm genannt hatte.

Es war schon Mittag. Er befahl, das Auto startbereit zu machen, und rannte nach unten. Er hatte Lust zu singen. Und tatsächlich trällerte er beim Hinuntergehen und in der Kantine. Er aß zwei belegte Brötchen und trank einen kochendheißen Kaffee. Der Kantinen-Carabiniere hatte ihn eigens für ihn zubereitet, und zwar mit der besonderen Menge Kaffee und der Geschicklichkeit, über die ein Neapolitaner wie der Kantinenwirt verfügt, wenn es darum geht, sich das besondere Wohlwollen seines Vorgesetzten zu verdienen.

Der Tag war kalt, aber hell. Die Landschaft klar. Bäume, Felder und Felsen mchten den Eindruck eisiger Zerbrechlichkeit, als könne ein Windstoß oder ein Schlag sie mit gläsernem Klirren zersplittern. Und wie Glas vibrierte die Luft vom Motor des Fiat 600. Große schwarze Vögel flogen wie in einem gläsernen Labyrinth umher, in plötzlichen Wendungen und Stürzen, oder als schraubten sie sich zwischen unsichtbaren Wänden empor. Die Straße lag verlassen da. Auf dem Rücksitz hielt der Brigadiere D’Antona, mit dem Finger am Abzug, die Mündung der Maschinenpistole zum Fenster hinaus. Einen Monat zuvor war auf dieser Straße der Autobus, der von S. nach C. fuhr, angehalten worden. Alle Fahrgäste wurden ausgeplündert. Die Räuber, lauter ganz junge Kerle, saßen bereits im San-Francesco-Gefängnis.

Der Brigadiere betrachtete unruhig die Straße, dachte an sein Gehalt und seine Ausgaben, an seine Frau und sein Gehalt, an das Fernsehen und sein Gehalt, an seine kranken Kinder und sein Gehalt. Der Carabiniere, der fuhr, dachte an Europa bei Nacht, den Film, den er am Abend zuvor gesehen hatte, und an Coccinelle, der ein Kerl war, und wie ist das möglich, und ich möcht mal sehen, was für ein Kerl der ist. Und hinter diesem Gedanken verbarg sich, eher eine Vision als ein Gedanke, ganz heimlich, damit der Hauptmann nichts davon merkte, seine Sorge darüber, daß er in der Kaserne nichts gegessen hatte. Und wer wußte, ob er rechtzeitig ankam, um mit den Carabinieri in S. zu essen. Aber der Hauptmann, dieser Teufelskerl, merkte doch etwas und sagte, sie beide, der Brigadiere und der Fahrer, sollten es sich so einrichten, daß sie in S. etwas zu essen bekämen. Er mache sich Vorwürfe, daß er vor der Abfahrt nicht daran gedacht habe. Der Carabiniere wurde rot und dachte: Netter Kerl, aber er kann Gedanken lesen. Denn das geschah nicht zum erstenmal. Der Brigadiere sagte, er habe keinen Hunger und brauche bis morgen nichts zu essen.

In S. erschien der Maresciallo, den man nicht benachrichtigt hatte. Der Bissen steckte ihm noch im Halse, und er war rot vor Überraschung und Ärger. Der Hammelbraten war auf seinem Teller liegengeblieben, kalt würde er widerlich schmecken, und aufgewärmt noch widerlicher. Hammel muß man heiß essen, wenn das Fett noch daran heruntertropft, und er muß nach Pfeffer duften. Sei’s drum. Bringen wir eben das Opfer, und schauen wir zu, was es Neues gibt.

Neuigkeiten gab es allerdings. Dieser Meinung war auch der Maresciallo. Daß zwischen Colasbernas Ermordung und Nicolosis Verschwinden ein Zusammenhang bestehen sollte, davon war er allerdings nicht ganz überzeugt. Er ließ die Witwe, zwei oder drei Freunde und den Schwager Nicolosis holen. Die Witwe, sagte er zu dem Carabiniere. Denn tot war der auf jeden Fall. Darüber bestand für ihn kein Zweifel. Ein friedlicher Mann wie Nicolosi verschwindet nicht auf so lange Zeit, wenn nicht aus dem einfachen Grunde, weil er tot ist. Und inzwischen schlug er dem Hauptmann vor, einen Bissen zu essen. Der Hauptmann lehnte ab. Er habe bereits gegessen. Du hast gegessen, dachte der Maresciallo. Und sein Groll erstarrte wie das Fett an den Hammelkoteletts.

Sie war recht hübsch, diese Witwe. Mit kastanienbraunem Haar und tiefschwarzen Augen. Ein feines, heiteres Gesicht. Doch um ihre Lippen huschte ein spöttisches Lächeln. Schüchtern war sie nicht. Sie sprach einen verständlichen Dialekt. Der Hauptmann brauchte den Maresciallo nicht als Dolmetscher. Er fragte die Frau selbst nach der Bedeutung mancher Wörter. Und entweder fiel ihr das italienische Wort dafür ein, oder sie umschrieb den Ausdruck in ihrem Dialekt. Der Hauptmann hatte bei seinem Leben unter den Partisanen und später bei den Carabinieri viele Sizilianer kennengelernt. Und er hatte Giovanni Meli mit den Anmerkungen von Francesco Lanza und Ignazio Buttitta in der zweisprachigen Ausgabe mit der Übersetzung von Quasimodo gelesen.

An jenem Morgen war ihr Mann gegen sechs Uhr aufgestanden. Sie hatte ihn im Dunkeln aufstehen hören, denn er wollte sie nicht wecken. So hielt er es jeden Morgen. Er war ein zartfühlender Mann. (Genau so sagte sie es: er war. Hinsichtlich des Schicksals ihres Mannes war sie offenbar der gleichen Meinung wie der Maresciallo.) Aber sie war, wie jeden Morgen, aufgewacht. Und wie jeden Morgen hatte sie ihm gesagt: »Der Kaffee steht schon fertig auf der Anrichte. Du mußt ihn nur aufwärmen« und war wieder eingeschlafen, das heißt, nicht eigentlich eingeschlafen, nur so, als schwebe sie über dem Schlaf, der sie rief. Sie hörte den Mann in der Küche hantieren. Dann hörte sie ihn die Treppe hinuntergehen, von der Straße aus die Stalltür öffnen. Bis ihr Mann den Maulesel angeschirrt hatte, fünf oder zehn Minuten später, schlief sie schon wieder. Ein metallischer Laut schreckte sie auf, denn ihr Mann war zurückgekehrt, um seine Zigaretten zu holen. Und im Dunkeln auf dem Nachttisch herumtastend, hatte er die kleine silberne Herz-Jesu-Statue umgeworfen, ein Geschenk der Tante Oberin, einer Tante von ihr, Oberin im Kloster der Unbefleckten Empfängnis. Sie war jetzt fast wach, fragte: »Was ist?« Ihr Mann antwortete: »Nichts. Schlaf nur. Ich hatte meine Zigaretten vergessen.« Sie sagte: »Mach ruhig das Licht an.« Denn jetzt war es doch aus mit ihrem Schlaf. Ihr Mann sagte, das sei nicht nötig, und fragte sie dann, ob sie die beiden Schüsse gehört habe, die in der Nähe abgegeben worden seien, oder ob sie davon aufgewacht sei, daß er die Herz-Jesu-Statue achtlos umgeworfen habe. Denn so war er nun mal. Er konnte sich den ganzen Tag Vorwürfe machen, weil er sie geweckt hatte. Er liebte sie wirklich.

»Aber hatten Sie denn die beiden Schüsse gehört?«

»Nein. Mein Schlaf ist leicht, was die Geräusche im Hause angeht, alles, was mein Mann tut. Aber draußen könnte man selbst das Feuerwerk zum Rosalienfest abbrennen, und ich würde doch nicht aufwachen.«

»Und dann?«

»Dann hab schließlich ich das Licht angezündet, die kleine Lampe auf meiner Seite. Ich hab mich mitten im Bett aufgesetzt und hab ihn gefragt, was los sei, wegen der beiden Schüsse. Mein Mann sagte: ›Ich weiß nicht, aber dann rannte …‹«

»Wer?« fragte der Hauptmann und beugte sich in plötzlicher Erregung über den Schreibtisch zu der Frau vor. Ein jäher Schrecken verzerrte ihre Züge. Einen Augenblick lang sah sie häßlich aus. Der Hauptmann lehnte sich wieder in seinen Stuhl zurück und fragte noch einmal ruhig: »Wer?«

»Er sagte einen Namen, an den ich mich nicht erinnere. Oder vielleicht einen Spitznamen. Wenn ich es mir genau überlege, so ist es wohl ein Spitzname gewesen.«

Sie sagte Uzname, und zum erstenmal bedurfte der Hauptmann einer Erläuterung des Maresciallo. »Ein Spitzname«, sagte der Maresciallo, »hier haben fast alle Spitznamen. Und manche davon sind so beleidigend, daß sie schon Schimpfnamen sind.«

»Es kann also ein Schimpfname gewesen sein«, sagte der Hauptmann, »oder aber ein Familienname, der wie ein Schimpfname klang … Hatten Sie vorher niemals den Familien- oder Schimpfnamen gehört, den Ihr Mann aussprach? Versuchen Sie, sich zu erinnern. Es ist sehr wichtig.«

»Ich glaube, ich hatte ihn zuvor nie gehört.«

»Versuchen Sie, sich zu erinnern … Und sagen Sie mir einstweilen, was Ihr Mann sonst noch gesagt oder getan hat.«

»Er sagte nichts mehr und ging fort.«

Seit ein paar Minuten war das Gesicht des Maresciallo zu höchst bedrohlicher Ungläubigkeit erstarrt — seit die Frau so jäh erschrocken war. Das wäre nach seiner Meinung der richtige Augenblick gewesen, um ihr einen noch größeren Schrecken einzujagen und sie so sehr einzuschüchtern, daß sie ihn nennen mußte, diesen Namen oder Spitznamen. Denn, bei Gott, der haftete ihr im Gedächtnis. Jawohl. Und statt dessen war der Hauptmann sogar noch freundlicher als gewöhnlich geworden. Für wen hält er sich eigentlich, etwa für Arsène Lupin? dachte der Maresciallo und verwechselte bei seinen lange zurückliegenden Lektüreerinnerungen einen Dieb mit einem Polizisten.

»Versuchen Sie, sich an diesen Schimpfnamen zu erinnern«, sagte der Hauptmann, »und inzwischen wird der Maresciallo so freundlich sein, uns einen Kafffe zu besorgen.«

Auch noch Kaffee, dachte der Maresciallo. Daß man sie nicht mehr richtig anpfeifen darf, na schön. Aber dann noch Kaffee. Aber er sagte nur: »Jawohl, Herr Hauptmann.«

Der Hauptmann fing an, von Sizilien zu reden. Gerade, wo es besonders rauh und nackt sei, sei es am schönsten. Und von den Sizilianern, die so intelligent seien. Ein Archäologe hatte ihm erzählt, wie geschickt, fleißig und feinfühlig die Bauern bei den Ausgrabungen arbeiten könnten. Besser als die Facharbeiter aus dem Norden. Und daß die Sizilianer faul sind, stimmt nicht. Und daß sie keine Initiative zeigen, auch nicht.