17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Polyglott, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: POLYGLOTT Abenteuer und Reiseberichte

- Sprache: Deutsch

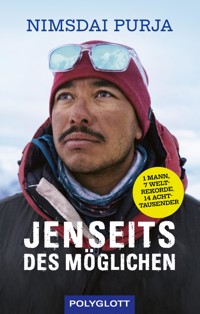

"Ein einzigartiges Statement in der Geschichte des Bergsteigens" Reinhold Messner "Wer zum Teufel ist Nimsdai Purja?" Mit dieser Frage reagierte die Szene der Profibergsteiger, als ein Nepalese angekündigte, er werde alle 14 Achttausender innerhalb von 7 Monaten besteigen. Ein bis dato unvorstellbares Projekt, das nie zuvor ein Mensch in Angriff genommen hat. In seinem Weltbestseller "Jenseits des Möglichen" nimmt uns Nimsdai Purja mit auf seine inspirierende Lebensreise aus ärmsten Verhältnissen bis auf die höchsten Gipfel und mitten rein in die Geschichte seiner kaum fassbaren Taten in der Todeszone. "Wie ein nepalesischer Bergsteiger die Welt des Höhenalpinismus eroberte." NATIONAL GEOGRAPHIC "Der Superstar der Achttausender" NEUE ZÜRCHER ZEITUNG "Nimsdai Purja schreibt Bergsteiger-Geschichte." DEUTSCHE WELLE

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Impressum

© eBook: 2022 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München

© Printausgabe: 2022 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München

POLYGLOTT ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Redaktion und Projektmanagement : Silke Tauscher

Übersetzung: VerlagsService Mihr GmbH, Dr. Maria Zettner, Dr. Gabriele Würdinger

Lektorat: Textbaby Medienagentur, Carsten Polzin

Schlusskorrektur: Mareike Weber

Covergestaltung: zero Werbeagentur GmbH, Ute Mildt

Coverfoto: Nimsdai Purja © Sandro Gromen-Hayes

eBook-Herstellung: Maria Prochaska

ISBN 978-3-8464-0955-8

1. Auflage 2022

Bildnachweis

Fotos: laif/Cavan Images: Brent Olson; mauritius images/Alamy: Joseph Khoury; Pasang Sherpa; Project Possible/Geljen Sherpa; Project Possible/Gesman Tamang; Project Possible/Lakpa Dendi Sherpa; Project Possible/Mingma David Sherpa; Project Possible/Nimsdai Purja; Project Possible/Sandro GromenHayes; Project Possible/Sonam Sherpa; Purja, Ganga Bahadur; Purja, Nimsdai; Richardson, Alun; Sherpa G200E fixing team (Name unbekannt); Sherpa Porter (Name unbekannt); Shutterstock/Brester Irina; Shutterstock/Jakub Cejpek; unbekannt.

Syndication: www.seasons.agency

GuU 4-0955 10_2022_01

Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.

Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de

www.facebook.com/gu.verlag

Garantie

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

wir wollen Ihnen mit diesem E-Book Informationen und Anregungen geben, um Ihnen das Leben zu erleichtern oder Sie zu inspirieren, Neues auszuprobieren. Wir achten bei der Erstellung unserer E-Books auf Aktualität und stellen höchste Ansprüche an Inhalt und Gestaltung. Alle Anleitungen und Rezepte werden von unseren Autoren, jeweils Experten auf ihren Gebieten, gewissenhaft erstellt und von unseren Redakteur*innen mit größter Sorgfalt ausgewählt und geprüft. Haben wir Ihre Erwartungen erfüllt? Sind Sie mit diesem E-Book und seinen Inhalten zufrieden? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Titel weiterempfehlen, in ihrem Freundeskreis oder bei Ihrem Online-Kauf.

KONTAKT ZUM LESERSERVICE

GRÄFE UND UNZER VERLAG Grillparzerstraße 12 81675 Münchenwww.gu.de

Für meine Mutter Purna Kumari Purja, die es mir durch harte Arbeit ermöglichte, meine Träume zu leben – und für meine Kletter-Community in Nepal, Heimat der Achttausender.

1

Tod oder Ruhm

3. Juli 2019

Die Welt unter mir tat sich auf, als ich kopfüber durch den sulzigen Schnee am Hang des Nanga Parbat hinunterrutschte. Zehn, zwanzig, dreißig Meter rauschten verschwommen an mir vorbei.

Stürzte ich gerade in den Tod?

Nur Sekunden zuvor hatte ich mich dicht an den steilen, windumtosten Abhang gepresst und einigermaßen festen Boden unter den Füßen gehabt. Ich hatte mich sicher gefühlt. Doch dann hatte ich den Halt verloren. Die Zacken meiner Steigeisen griffen nicht im Eis, und ich stürzte ab, erst langsam, dann schneller, viel schneller, während ich mir ausrechnete, wie viele Sekunden mir noch blieben, bis ich für immer diesen Berg verlassen und mein Körper auf den zerklüfteten Felsen weiter unten zerschellen oder in einer tiefen Gletscherspalte verschwinden würde.

Bruder, dir bleibt nicht viel Zeit, um dich aus der Scheiße zu ziehen.

Wäre ich gestorben, hätte ich niemandem außer mir selbst die Schuld für dieses verdammte Ende geben können. Ich war es, der den neunthöchsten Berg der Welt unter brutalen Bedingungen bei Whiteout besteigen wollte. Ich war es, der alle Rekorde brechen wollte und den wahnwitzigen Versuch unternommen hatte, alle 14 Todeszonen-Berge in nur sieben Monaten zu bezwingen. Jeder Gipfel lag oberhalb von 8000 Metern, eine Höhe, in der die Luft so dünn ist, dass Gehirn und Körper langsam absterben und versagen. Und ich war es, der sich beim Abstieg aus dem Fixseil ausgehängt hatte – eine Freundschaftsgeste gegenüber einem anderen Bergsteiger, der dadurch an mir vorbeikommen und seinen hektischen Aufstieg fortsetzen konnte. Doch als ich ein, zwei Schritte nach hinten gemacht hatte, war der Schnee ins Rutschen geraten und hatte mich mit sich nach unten gerissen.

Ich hatte keine Kontrolle mehr. Nun hieß es, unter enormem Zeitdruck die zwei Regeln anzuwenden, die ich für meine Expeditionen aufgestellt hatte. Nummer eins: Hoffnung ist Gott. Nummer zwei: Die kleinen Dinge zählen auf den großen Bergen am meisten. Mit meiner Entscheidung, mich aus dem Fixseil auszuhängen, hatte ich bereits gegen Regel Nummer zwei verstoßen, mein Fehler und jetzt mein Problem.

Mir blieb nur noch Regel Nummer eins.

Hatte ich in diesen Sekunden Angst vor dem Tod? Keineswegs. Ich hätte ihn jederzeit der Feigheit vorgezogen, besonders, da er mich bei meinem Versuch ereilt hätte, die Grenzen dessen zu sprengen, was allgemein als menschliches Leistungslimit gilt. Genau das war mein Ziel gewesen, als ich 2018 meinen Plan öffentlich gemacht hatte, die Bestzeit bei der Besteigung aller 14 Achttausender zu unterbieten: die Grenzen körperlicher Belastung auszuloten. Die Benchmark hatte der koreanische Bergsteiger Kim Changho im Jahr 2013 gesetzt – er hatte den Job in 7 Jahren, 10 Monaten und 6 Tagen erledigt. Ein polnischer Alpinist namens Jerzy Kukuczka hatte das Vorhaben in einer ähnlich beeindruckenden Zeit von 7 Jahren, 11 Monaten und 14 Tagen umgesetzt.

Diese Zeiten so deutlich unterbieten zu wollen, schien dreist, vielleicht übermenschlich, doch glaubte ich fest genug an mich, um meine Stelle beim britischen Militär zu kündigen, wo ich mehrere Jahre in der Gurkha-Einheit sowie beim Special Boat Service (SBS) gedient hatte – einer Spezialeinheit der Streitkräfte des Vereinigten Königreichs, deren Elitesoldaten in den weltweit tödlichsten Kriegsgebieten eingesetzt werden. Ich war mir bewusst, wie riskant es war, meine Karriere als Elitesoldat aufzugeben, doch war ich bereit, für meine Ziele alles aufs Spiel zu setzen.

Der Glaube an mich trieb mich voran, und ich betrachtete die Herausforderung wie eine militärische Operation. Während der Planungsphase nannte ich mein Vorhaben, den Weltrekord zu knacken, sogar »Project Possible«. Später sollte dieser Titel sich für all jene, die nicht an meinen Traum glauben konnten oder wollten, als eine Art ausgestreckter Mittelfinger erweisen. Es waren viele; von allen Seiten erschienen Skeptiker, und auch bei den Unterstützern schwang leiser Zweifel mit. 2019 war auf der Website von Red Bull zu lesen, dass mein Ziel mit dem Versuch vergleichbar sei, »zum Mond zu schwimmen«. Doch ich wusste es besser. Ich bin ein geborener Gewinner. Aufgeben liegt mir nicht im Blut, auch nicht in einer lebensbedrohlichen Krise. Ich bin kein Schaf, das vom Schäfer geschubst werden muss. Ich bin ein Löwe, und ich weigere mich, so zu sein wie alle anderen.

Im Vergleich zu erfahrenen Höhenbergsteigern war ich wahrscheinlich wirklich etwas grün hinter den Ohren. Ich hatte erst ein paar Jahre zuvor damit begonnen, in Höhen von 8000 Meter vorzustoßen, doch ich entwickelte mich schnell zu einem wahren Biest im Hochgebirge, was ich meiner Meinung nach meinem krassen Körper zu verdanken habe. Einmal in der Todeszone, spürte ich, dass es mir relativ leichtfiel, mich in großer Höhe zu bewegen und dass ich 70 Schritte machen konnte, bevor ich eine Atempause machen musste, während andere Bergsteiger schon nach vier oder fünf eine brauchten.

Auch meine Regenerationsfähigkeit war beeindruckend. Ich stieg meist sehr schnell von einem Gipfel ab, um im Base Camp Party zu machen und am nächsten Morgen zu meiner nächsten Expedition aufzubrechen, Kater hin oder her. Das war Bergsteigen nach Nims-Manier: das unerbittliche Streben nach Topleistungen unter brutalen Bedingungen. Egal unter welchen Umständen, nichts konnte mich aufhalten.

Mal abgesehen vom Tod oder schweren Verletzungen.

Ich war weitere 30, 40 Meter in die Tiefe gerauscht. Jetzt galt es, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf meine Bewegung, meine immer größer werdende Geschwindigkeit, auf die Menschen, die in den Wolken über mir verschwanden. Und auf eine Technik, die ich jetzt anwenden musste, um einen Self-Arrest hinzukriegen. Würde ich es schaffen, meinen Eispickel in den Berg zu schlagen, um den Sturz abzubremsen? Ich holte mit dem Pickel aus, hielt seine Haue fest umklammert und rammte seinen Kopf in den Schnee. Aber die Schneewehen waren zu weich. Ich versuchte es nochmals. Nichts. Kein Halt.

Meine aufkeimende Zuversicht, das Problem zu lösen, verpuffte. Die Geschwindigkeit, mit der ich rutschte, nahm weiter zu und ich drohte, endgültig die Kontrolle zu verlieren, doch … da! Im aufgewirbelten Schnee entdeckte ich das Fixseil, das wir gerade noch benutzt hatten, um abzusteigen. Wenn ich nur energisch genug zupackte, hätte ich gute Chancen, mich festzuklammern. Es war meine letzte Hoffnung, also drehte ich mich, streckte den Arm aus und grapschte nach dem Seil … Kontakt! Ich griff fest zu, meine Handflächen brannten, aber ich konnte den Sturz stoppen.

Die Welt schien erleichtert aufzuatmen. War ich okay? So wie es aussah, ja, obwohl mir die Beinmuskeln vom Adrenalinkick zitterten. Das Herz hämmerte hart in meiner Brust.

Du bist in Ordnung, Bro, dachte ich. Keinen Grund, sich jetzt noch zu stressen. Nachdem ich mir eine oder zwei Sekunden Pause gegönnt hatte, stand ich auf, wechselte in einen neuen Rhythmus und setzte meine Schritte sehr bedacht. »Bombensichere Schritte jetzt und vorsichtiger …«

Auf die Jungs oben am Seil muss ich unerschütterlich gewirkt haben. Es schien, als hätte ich schon wieder in den Normalmodus gewechselt, so, als wäre nichts passiert. Aber der Sturz hatte mich aus dem Konzept gebracht. Mein Selbstvertrauen hatte einen Knacks abbekommen, deswegen umklammerte ich das Seil und vergewisserte mich bei jedem einzelnen Schritt, dass ich auch wirklich Halt hatte, bis ich wieder sicherer wurde. Meine Geisteshaltung war jetzt eine andere. Während ich durch den wegbrechenden Schnee stiefelte, machte ich mir bewusst, dass mich der Tod irgendwann holen würde – vielleicht am Berg während Project Possible, vielleicht erst im Alter, in zig Jahren – doch nicht am Nanga Parbat und nicht binnen des nächsten Herzschlags.

Nicht heute.

Nicht heute.

Wann dann?

Würde ich zu Ende bringen, was ich angefangen hatte?

2

Hoffnung ist Gott

Ich war fest entschlossen, die 14 höchsten Gipfel der Welt in einem Wahnsinnstempo zu bezwingen: Nepals Giganten Annapurna, Dhaulagiri, Kangchendzönga, Everest, Lhotse, Makalu und Manaslu. Ich wollte in Rekordzeit auf den Nanga Parbat, Gasherbrum I und II, K2 und den Broad Peak in Pakistan. Und schließlich war es mein Plan, die einschüchternden Achttausender Tibets – den Cho Oyu (auf den man ebenfalls über Nepal gelangt) und den Shishapangma – zu erklimmen. Aber warum? Diese Regionen gehören zu den unwirtlichsten dieser Erde. Eine derartige Herausforderung, mit einer Deadline von ungefähr einem halben Jahr, grenzte für die meisten Menschen an Wahnsinn. Doch für mich war es eine Gelegenheit, der Welt zu beweisen, dass alles, wirklich alles, möglich ist, wenn sich ein Mensch mit Herz und Verstand einem Plan verschreibt.

Wen interessierte es, wie gefährlich es war?

Das Abenteuer begann in meinem Heimatland mit dem Mount Everest, höchster Berg der Welt und gewaltiges Monument des Himalaja. Für Menschen außerhalb des kleinen Binnenstaats Nepal ist der Everest fast ein Mythos. Doch als Kind wirkte er auf mich nur wie ein fernes Gebilde. Meine Familie war arm. Die etwa zwölftägige Reise von unserem Wohnort zum Everest und wieder zurück war selbst für Einheimische teuer. Außerdem musste man einige Übernachtungen in Teehäusern – kleinen Hotels in den Dörfern auf der Reisestrecke – einrechnen, daher war ich nie in den Genuss dieses Abenteuers gekommen.

Als ich 2003 als junger Gurkha nach England ging, um bei den Streitkräften des Vereinigten Königreichs zu dienen, stellten mir die Leute immer dieselbe Frage: »Und wie ist der Everest so?« Kameraden, die mit der Geografie Nepals nicht vertraut waren, hatten die Vorstellung, der majestätische Berg ragte unmittelbar vor meiner Haustür auf. Als ich zugab, das Base Camp nie gesehen zu haben, geschweige denn, höher gekommen zu sein, war ihre Begeisterung verflogen. Danach stellten sie meine Fähigkeiten als Kämpfer in Frage. »Kumpel, du hast diesen Berg direkt vor deiner Nase und machst dir nicht die Mühe, raufzusteigen? Und wir dachten, Gurkhas seien harte Kerle …«

Nach zehn Jahren hatte ich genug von den Witzen und Sticheleien.

Okay. Ich fange mit dem Bergsteigen an. Es ist Zeit.

Im Dezember 2012, ich war damals 29 Jahre alt, machte ich meine ersten Schritte in Richtung des höchsten Ortes der Welt und absolvierte den Trek zum Fuß des furchteinflößenden Mount Everest. Ich war damals von den Gurkhas in eine Eliteeinheit aufgestiegen. Über einen Kameraden machte ich die Bekanntschaft des berühmten nepalesischen Bergsteigers Dorje Khatri, der anbot, mich auf einem mehrtägigen Trek ins Base Camp zu führen. Dorje hatte den Everest bereits mehrmals bestiegen und war ein großer Fürsprecher der Sherpas1: Er setzte sich für ihre Rechte und bessere Bezahlung ein, außerdem versuchte er in seiner Rolle als Klimaaktivist, die Öffentlichkeit für das fragile Ökosystem des Himalaja zu sensibilisieren.

Ich hätte mir keine bessere Begleitung für die Tour wünschen können. Doch beim Blick auf den vor uns aufragenden 8848 Meter hohen Gipfel des Mount Everest wurde mir klar, dass mir Trekking nicht reichte und mir die Risiken scheißegal waren. Ich wollte hoch hinaus.

Es kostete viel Überzeugungsarbeit, bis ich Dorje soweit hatte, mir die Fertigkeiten beizubringen, einen Achttausender zu besteigen. Ich hatte ihn angebettelt, es mit dem Ama Dablam, einen nahegelegenen Gipfel mit einer Höhe von 6812 Metern über Meeresspiegel zu versuchen, aber Dorje tat den Vorschlag mit einem Lachen ab.

»Nims, das ist ein technisch anspruchsvoller Berg«, erklärte er mir. »Sogar Leute, die es auf den Mount Everest geschafft haben, haben Probleme, auf diesen Gipfel zu kommen.«

Stattdessen nahmen wir einen anderen Berg, den Lobuche Ost, in Angriff, liehen uns in einem nahegelegenen Dorf Ausrüstung aus und machten uns zum Gipfel auf. Es ging langsam, aber beständig voran. Unter Dorjes Anleitung zog ich zum ersten Mal ein Paar Steigeisen an, wanderte über einen Grashang und fühlte, wie sich die stählernen Zacken in den Boden bohrten. Es war ein komisches Gefühl, doch hatte ich nun eine Vorstellung davon, was mich bei einer richtigen Bergtour erwarten würde. Während wir uns langsam in die beißende Kälte des windumtosten Gipfels vorarbeiteten, spürte ich zum ersten Mal, welchen Kick es mir gab, auf Expedition zu sein.

Nach jedem Schritt hieß es innehalten und sich sortieren – hier und da packte mich die Angst. Die Möglichkeit, in den Tod zu stürzen, erschien mir manchmal greifbar. Aber nachdem ich merkte, wieviel Energie es mich kostete, mich zu stressen, fand ich irgendwann das Selbstvertrauen, zielgerichtet immer weiter zu gehen und mich von meinen Ängsten zu befreien.

Als wir den Gipfel erreichten, war ich vom Ausblick überwältigt: das kluftige Gebirgspanorama, eingehüllt in eine graunebelige Wolkendecke, aus der sich vereinzelte Gipfel bohrten. Ich spürte den Adrenalinschub, als Dorje auf Everest, Lhotse und Makalu zeigte. Eine Woge des Stolzes, aber auch der Vorfreude überrollte mich. Ich hatte bereits den Entschluss gefasst, diese drei Berge zu besteigen, auch wenn ich als Höhenbergsteiger ein Spätzünder war.

Ich wollte mehr. Zu dieser Zeit schnappte ich eine interessante Information auf: 2015 sollte der 200-jährige Dienst der Gurkha-Brigade – das ist die Sammelbezeichnung für die nepalesischen Gurkha-Streitkräfte – beim britischen Militär im Rahmen einer Feier namens G200 gewürdigt werden. Es war eine Reihe prestigeträchtiger Events geplant, unter anderem ein Gedenkgottesdienst am Memorial to the Brigade of Gurkhas in London, ein Empfang im Parlamentsgebäude und ein Field of Remembrance in der Royal Albert Hall. Doch fand sich inmitten dieses vielfältigen Kulturprogramms auch eine Expedition zum Mount Everest.

Meine allererste ernsthafte Besteigung fand am Lobuche statt. Das Gefühl, Steigeisen an den Füßen zu haben, war eine neue Erfahrung.

Die Gurkhas hatten sich bereits den Ruf erworben, zähe Bergsteiger zu sein. Doch wegen des weltweiten Kriegsgeschehens und der jüngsten Einsätze des Regiments in Afghanistan und Irak hatte es bisher kein verpflichteter Gurkha auf den Everest geschafft. (Außerdem war die Besteigung des Mount Everest für Nepalesen trotz der Preisnachlässe für Landsleute eine teure Angelegenheit.) Dies sollte sich ändern, als etwa ein Dutzend Gurkhas im Rahmen der Jubiläumsfeier eine Expedition zum Gipfel des Mount Everest über den South Col (Südsattel) unternehmen sollten.

Der Einsatz mit dem Titel G200 Expedition (G200E) sollte eine Herausforderung sein, mit der man Geschichte schreiben wollte. Und das Beste daran: Als Gurkha in der Spezialeinheit der UK-Streitkräfte war ich berechtigt, zu klettern. Ich war stolz auf mein Regiment und hätte alles getan, um seinenRuhm zu vergrößern. Für mich war es eine Frage der Ehre.

Mit wachsendem Ehrgeiz arbeitete ich an meinen Fähigkeiten als Bergsteiger. Im Dienst des britischen Militärs zu stehen, hatte den Vorteil, Zugang zu einer Reihe von hochkarätigen Spezialkursen zu haben. Ich absolvierte einen, in dem Soldaten lernten, militärische Operationen in extremer Kälte durchzuführen, um mich als Mitglied des einzigartigen Kaders von Gebirgskampfspezialisten zu qualifizieren. Danach bestieg ich den höchsten Berg der USA, den Denali. Er gehört zu den Seven Summits, den höchsten Bergen eines jeden Kontinents. Zu ihnen zählen der Denali, der Everest (Asien), der Elbrus (Europa), der Kilimandscharo (Afrika), der Vinson (Antarktis), der Aconcagua (Südamerika) und die Carstensz-Pyramide (Ozeanien).

Der abgeschiedene Denali mit seinen 6190 Metern war nicht gerade ein Spaziergang. Für einen Bergsteigeranfänger wie mich stellte die brutale Kälte mit Temperaturen von teilweise unter minus 50 Grad ein ernsthaftes Problem dar. Doch war der Denali auch optimales Trainingsgelände. Ich lernte mit dem Seil umzugehen und konnte meine enorme Ausdauer, die ich mir bei den Special Forces erworben hatte, zur Anwendung bringen, als ich meinen Schlitten stundenlang durch dichten Schnee zog und zugleich aufpassen musste, nicht in eine der vielen Gletscherspalten zu stürzen.

Im Jahr 2014 bezwang ich dann meinen ersten Todeszonen-Berg. Der Dhaulagiri war ein Biest. Die Besteigung dieses Gipfels, wegen seiner von tiefem Pulverschnee bedeckten, steilen Hänge auch »Weißer Berg« genannt, gilt angesichts der erschreckenden Todesrate als eine der weltweit gefährlichsten Expeditionen. Damals waren es über 80 Bergsteiger, die am Berg gestorben waren. Seine Südwand war noch nicht bestiegen worden, obwohl Reinhold Messner, dem als ersten Bergsteiger die Solo-Besteigung des Mount Everest gelungen war, bereits einen Versuch über die als unpassierbar geltende Route unternommen hatte.

Die größte Gefahr am Dhaulagiri ging von Lawinen aus, die sich wie aus dem Nichts lösten und alles und jeden unter sich begruben. 1969 wurden fünf Amerikaner und zwei Sherpas in den Tod gerissen. Sechs Jahre später kamen sechs Mitglieder einer japanischen Expedition ums Leben, als eine Wand aus Schnee sie lebendig unter sich begrub. Der Dhaulagiri war kein Abenteuer, das man auf die leichte Schulter nahm. Das galt besonders für mich, der ich als Bergsteiger nur 18 Monate Erfahrung vorweisen konnte und wenig über die krassen Bedingungen in extremer Höhe wusste. Doch da ich meine alpinen Fähigkeiten unbedingt ausbauen wollte, nutzte ich jeden Urlaub von meinem Einsatz in Afghanistan zum Bergsteigen.

Ein Kamerad vom Special Air Service (SAS), einer Spezialeinheit der British Army, – nennen wir ihn aus Geheimhaltungsgründen James – begleitete mich auf diese Expedition. Keiner von uns beiden sah wie ein typischer Bergsteiger aus, als wir im Base Camp mit Flip-Flips, Shorts und Ray-Ban-Sonnenbrillen ankamen. Wir trafen zu einem ungünstigen Zeitpunkt ein. Die größere Expedition, der wir uns anschlossen, hatte sich bereits seit einem Monat an die Bedingungen und die dünne Luft gewöhnt. Eine Lawine am Khumbu-Eisbruch hatte ihnen den Weg zum Mount Everest abgeschnitten, weswegen sie ihre Route zum Dhaulagiri verlegt hatten, um nun ihn zu besteigen.

Mein Kamerad und ich hinkten im Zeitplan hinterher, da unser Urlaub vom Militärdienst zeitlich begrenzt war. Wir konnten nicht die üblichen Rotationen zur Akklimatisierung2 durchlaufen, um uns an die Höhe anzupassen. Unsere Expeditionspartner hingegen wirkten topfit, da sie sich schon länger am Berg aufgehalten und angepasst hatten. Als wir uns zum Trek ins Base Camp aufmachten, fielen wir schnell zurück. James hatte sehr mit der Höhe zu kämpfen und wir brauchten drei Tage länger als die anderen, um unser Ziel zu erreichen.

Später fragte einer der Typen: »Was macht ihr beruflich?« Mit unserem Aussehen hatten wir bei unserer Ankunft ihre Neugier geweckt. Ich wusste genau, was er dachte: Entweder waren wir furchtlose Außenseiter oder gemeingefährliche Tölpel, die es bei einem riskanten Gipfelanstieg um jeden Preis zu meiden galt.

Ich zuckte mit den Schultern. Keiner von uns konnte seine Aufgabe beim Militär verraten, zumal wir einer gewissen Geheimhaltungspflicht unterlagen. Daher zogen wir es vor, nach unserem Können als Bergsteiger und nicht nach unserer Erfahrung als Elitesoldaten beurteilt zu werden.

»Wir sind beim Militär«, antwortete ich in der Hoffnung, die Fragerunde damit zu beenden.

Skeptisch zog mein Gegenüber die Augenbrauen hoch. Unsere Reiseausstattung wirkte ziemlich zusammengewürfelt, obwohl unsere Bergsteigerausrüstung qualitativ hochwertig war. Nichtsdestotrotz schrieben uns unsere Expeditionskollegen als ahnungslose Touristen ab. Wahrscheinlich hatte ihre Vermutung auch einen wahren Kern. Doch ließ ich nicht zu, dass irgendjemand an meinen Schwächen herumkritisierte. Voller Vorfreude bereiteten wir uns auf unsere ersten Rotationen vor. Wir hatten vor, im Lauf der folgenden Woche täglich zu Camp 1 und 2 (zwei von vier Camps auf der Route zum Gipfel) aufzusteigen. Anschließend wollten wir weiter unten am Berg übernachten, bis wir zum Gipfelvorstoß bereit waren.

Als wir uns in voller Ausrüstung zu unserem ersten Akklimatisierungsaufstieg aufmachten, wurde schnell klar, dass James nicht über die gleichen körperlichen Voraussetzungen verfügte wie ich. Dies hatte sich schon auf unserem Trek ins Base Camp angedeutet, doch als es ernst wurde und wir unsere erste Rotation zu Camp 1 machten, konnte James nicht mit meinem zügigen Tempo Schritt halten. James kämpfte mit Symptomen der Höhenkrankheit und während unserer Pause in Camp 1 begriff ich, dass er große Probleme hatte.

Beim Aufstieg am nächsten Tag fiel James erneut zurück, obwohl ein Sherpa einen Großteil seiner Ausrüstung trug. Ich selbst hatte 30 Kilo zu schleppen. Auch ich konnte es mir nicht leisten, übermütig zu werden. Erst kurz zuvor hatte ich mir selbst den Rest gegeben. In einem Anflug von Wahnsinn wollte ich mit meinem hohen Tempo angeben, lief aber viel zu schnell voraus. In Camp 1 legte ich eine mehrstündige Pause ein und machte mir eine Tasse Tee. Meine kleine Truppe war noch nicht eingetroffen, und plötzlich durchfuhr mich ein schrecklicher Gedanke.

War James noch am Leben?

Der Dhaulagiri wurde regelmäßig von Lawinen heimgesucht und war berüchtigt für seine tiefen Gletscherspalten. Wurden sie übersehen, war es gut möglich, dass James und sein Sherpa in eine gestürzt waren. Wäre das der Fall gewesen, wären sie wahrscheinlich tagelang nicht gefunden worden, wenn überhaupt. In Panik packte ich meinen Topf und die Tasse und machte mich auf den Weg ins Base Camp, um sie zu suchen. (Schon früh hatte ich die Lektion gelernt, meine Ausrüstung nirgendwo am Berg zurückzulassen; man musste stets alles für den Fall der Fälle dabeihaben.)

Es dauerte nicht lange, da entdeckte ich weiter unten zwei Bergsteiger, die sich langsam vorarbeiteten. Schnell war klar, dass es die Mitglieder meines Teams waren, doch James‘ Zustand hatte sich weiter verschlechtert.

»Das ist ein hoher Berg, Bruder«, meinte ich zu James. »Du hast mit der Höhenkrankheit zu kämpfen, lass mich deinen Rucksack tragen.«

Ich streckte meinen Arm aus, um ihm etwas abzunehmen, doch James schien zu zögern. Er wollte dem Schmerz nicht nachgeben, doch ich beharrte darauf. Als Mitglied der Special Forces im Kriegseinsatz wäre seine Haltung gelobt worden. Auf einem so gefährlichen Berg wie dem Dhaulagiri kam sie dem Selbstmord gleich.

»Hör zu, lass dein Ego mal beiseite«, versuchte ich ihn zu überreden. »Wenn du auf den Gipfel willst, lass mich dir helfen.«

Endlich gab James nach. Langsam, aber beständig arbeiteten wir uns zu Camp 1 vor. Aber die Anstrengung forderte ihren Tribut. Ich war übers Ziel hinausgeschossen, und die Berge lehrten mich meine erste wichtige Lektion: Verausgabe dich nicht unnötig. Von da an nahm ich mir vor, nie mehr wertvolle Energie zu verschwenden. Ich würde mich nur anstrengen, wenn ich es musste. Ein paar Tage später war es soweit, und ich brach auf, um meinen ersten Achttausender zu besteigen. Als wir uns auf dem Pfad vom Base Camp zum Gipfel des Dhaulagiri entlangschlängelten, achtete ich darauf, dicht hinter der führenden Gruppe zu bleiben, zum einen aus Respekt vor den Sherpas, die uns zum Gipfel brachten, zum anderen aber auch, weil ich noch nie zuvor auf einem so hohen Gipfel gewesen war und kein weiteres Leistungstief riskieren wollte.

Bei dieser Tour fiel mir das Rotationssystem der Tour-Guides einer Expedition auf. Von Zeit zu Zeit nahm sich der führende Sherpa, der mit seinen Füßen den Pfad durch die hüfthohen Verwehungen spurte, eine Pause und ließ einen seiner Teamkollegen eine Weile lang übernehmen. Er reihte sich am Ende der Schlange ein, bis er wieder an der Reihe war, die Führung zu übernehmen und alle anderen in seine Fußabdrücke im Schnee traten. Ich lernte, dass diese Technik Tiefschneespuren oder Spurarbeit hieß. Durch die selbstlose, mühsame Arbeit des vorangehenden Sherpas war der Anstieg für alle anderen Mitglieder der Expedition ebener und deutlich besser zu bewältigen. Ich hatte großen Respekt vor dem Kraftaufwand, den jeder dieser Guides auf sich nahm.

Beim Tiefschneespuren gibt es zwei Techniken3, die es zu beherrschen gilt. Die erste kommt bei einer Schneehöhe zum Einsatz, die etwa bis zum Schienbein, höchstens bis zum Knie reicht. Hier muss der Bergsteiger bei jedem Schritt die Füße bis auf Hüfthöhe hochziehen und dann fest aufsetzen. Die zweite Technik wird unter extremeren Bedingungen eingesetzt, wenn der Schnee bis zum Oberschenkel oder den Hüften reicht. In diesem Fall muss sich der vorderste Mann mit den Hüften nach vorne drücken, um etwas Raum zum Bewegen zu schaffen, dann ein Bein hochziehen und einen Schritt aus dem Schnee herausmachen, bevor er erneut die Hüfte dreht und den nächsten Schritt unternimmt.

Plötzlich scherte ein Typ vor mir aus der Reihe aus und machte sich auf zur Spitze, um zu helfen.

Ich schrie ihm nach: »Hey Bro! Was machst du da? Die Sherpas werden doch sauer, oder?«

Er winkte ab, »Nein, Mann. Ich leiste meinen Beitrag, um meinen Sherpa-Brüdern zu helfen …«

Ich hatte angenommen, dass es den Tour-Guides gegenüber respektlos war, die Führung zu übernehmen, so, als wolle man den Helden spielen. Ein solches Verhalten hielt ich auf einem derart gefährlichen Berg für riskant, doch wie sich herausstellte, lag ich falsch. Kurze Zeit später sprach mich ein Sherpa an und meinte: »Nims, der Schnee ist so tief. Wenn du die Energie hast, vorne auszuhelfen, dann nur zu …«

Ermutigt übernahm ich wenig später die Führung und marschierte vorwärts. Meine Beine hoben sich aus dem tiefen Pulverschnee und drückten sich nach vorne wie Kolben. Es war unglaublich anstrengend, aber da jeder einzelne Schritt zum Erfolg des ganzen Teams beitrug, schaffte ich es, mein Tempo konstant zu halten, Meine Oberschenkel und Waden brannten, aber das Atmen fiel mir leicht. Die Erschöpfung, die selbst den erfahrensten Athleten in großer Höhe zu schaffen machte, konnte mir offenbar nichts anhaben. Ich war stark. Boom! Boom! Boom! Jeder meiner Schritte setzte kraftvoll auf. Als ich mich umschaute, um zu sehen, wie weit ich gekommen war, stellte ich erschrocken fest, dass die anderen Teammitglieder nur noch als kleine schwarze Punkte viel weiter unten zu erkennen waren.

Wow, das ist mein Ding, dachte ich und bewunderte die tiefen Fußabdrücke, die ich für die Expedition gemacht hatte. Ich hatte nicht groß nachgedacht, war im Flow gewesen, einem Zustand, von dem Athleten sprechen, die Weltrekorde aufstellen oder Meisterschaften gewinnen. Ich war ganz in meinem Element.

Um mich nicht ein weiteres Mal zu überfordern, arbeitete ich mich langsam zur nächsten Kammlinie vor und wartete eine Stunde, bis der Rest der Gruppe aufgeschlossen hatte. Als sie sich endlich um mich scharten, schrie der vorderste Sherpa aufgeregt und klopfte mir auf die Schulter. Andere Teammitglieder, die ein paar Tage zuvor noch auf mich herabgeschaut und es mir nicht zugetraut hatten, es auf den Gipfel zu schaffen, schüttelten mir jetzt die Hand. Alle schienen erleichtert zu sein, dass ich einen wichtigen Beitrag geleistet hatte, und ich merkte, dass mich nach diesem Kraftakt die Teammitglieder mit anderen Augen sahen. Ich war kein Tourist mehr. Doch auch meine Einstellung hatte sich geändert. Als ich auf dem Gipfel stand, hatte ich über 70 Prozent der Spurarbeit übernommen. Ich war nicht nur überrascht darüber, was ich erreicht hatte, sondern voller Zuversicht.

»Bruder«, dachte ich. »Im Hochgebirge bis du echt krass gut drauf.«

In der Todeszone erfolgreich zu bestehen, war mir nicht in die Wiege gelegt worden, und Bergsteigen war in meiner Familie kein Thema. Als Kind hatte ich zwei Berufswünsche. Erste Option: wie mein Vater Gurkha zu werden, da Gurkhas weltweit für ihre absolute Furchtlosigkeit berühmt waren. Die Soldaten dieser Kampfeinheit dienen bei der nepalesischen, britischen und indischen Armee sowie der Polizei in Singapur. Alle Gurkhas stammen ursprünglich aus Nepal und gelten als ehrenhafte, loyale Elitesoldaten, die der Queen und dem Land treu ergeben sind.

Für Interessierte gibt es etliche Geschichtsbücher über die Anfänge der Gurkhas, aber hier ist die Kurzversion: Während des Gurkha-Kriegs (1814 – 1816) zwischen Nepal, damals Königreich Gorkha, und der Britischen Ostindien-Kompanie (die Armee der BEIC war doppelt so stark war wie die British Army) waren die Künste der nepalesischen Kämpfer so hochgeschätzt, dass alle Überläufer, die zur BEIC wechseln wollten, nach Vertragsschluss als »irreguläre Streitkräfte« verpflichtet wurden.

Die Gurkhas entwickelten sich zu einem hochrespektierten, eigenständigen Regiment und waren an Einsätzen im Zweiten Weltkrieg sowie im Krieg gegen den Terror im Irak und in Afghanistan beteiligt. Zwei meiner älteren Brüder waren in die Fußstapfen meines Vaters getreten, und immer, wenn sie auf Urlaub in Nepal waren, schauten die Leute zu ihnen auf, als wären sie Rockstars. Um die Gurkhas rankten sich viele Legenden, und ihr Motto Besser tot als ein Feigling beschwor heroische Vorstellungen herauf. Diese wurden befeuert von Geschichten über erfolgreiche Kriegsmissionen und Abenteuer allen Widrigkeiten zum Trotz.

Meine zweite berufliche Option war Regierungsbeamter – allerdings als Robin Hood Nepals: Ich wollte von den Reichen stehlen, um es den Armen zu geben. Mein Heimatland war sehr klein und die einfachen Leute waren zu lange ihrer Rechte beraubt worden. Schon als Kind war mir bewusst, dass die Leute, die ich kannte, sehr wenig besaßen und die Armut groß war. Viele Nepalesen waren Hindus, und obwohl es ihnen an materiellem Wohlstand mangelte, spendeten sie ihr Geld häufig im Tempel.

Ich nicht. Wenn ich Geld hatte, gab ich es lieber jemandem auf der Straße, den Obdachlosen, Blinden oder Behinderten vor dem Tempel. Auch im Bus, wo häufig Straßenmusikanten spielten, die wegen Verletzung oder Krankheit arbeitsunfähig geworden waren, machte ich es so.

Ich überreichte meine Spende stets mit der Mahnung: Das ist für dich, Bruder, aber gib es nicht für Alkohol aus. Sorge dafür, dass deine Familie etwas zu essen bekommt. Ich war schon immer so gewesen. Geld war mir nie wichtig, doch träumte ich als Kind von einem Job, in dem ich Verantwortung hatte und eine Uniform trug. Nicht, weil es mir um Macht oder Status ging, sondern, um den Superreichen Nepals, besonders den scheißkorrupten, das Geld aus der Tasche zu ziehen und es Leuten zu geben, die nichts hatten.

Mit Jit, einem meiner Brüder. Die Aufnahme entstand im Dschungel-Dorf Dana.

Meine Haltung ist wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass ich von Geburt an arm war. Ich wurde am 25. Juli 1983 in einem Dorf namens Dana im Distrikt Myagdi, Westnepal, geboren. Der kleine Ort liegt etwa 1600 Meter über dem Meer, und es war bei Weitem nicht so, dass ich mit Steigeisen an den Füßen aufgewachsen oder körperlich an große Höhe gewohnt gewesen wäre. Der Dhaulagiri ist der größte Berg in der Region, aber dorthin zu kommen, wäre mit einer langen Reise und großem Aufwand verbunden gewesen.

Der Altersunterschied zwischen mir und meinen älteren Brüdern Ganga, Jit und Kamal betrug etwa 18 Jahre, nach mir folgte meine kleine Schwester Anita. Ich trug den Vornamen Nirmal und wuchs in einer liebevollen Familie auf. Wir hatten zwar kein Geld, und ein Auto zu besitzen war unvorstellbar für uns, aber ich war ein glückliches Kind. Es brauchte nicht viel, um mich bei Laune zu halten.

Nach allem, was ich weiß, hatten meine Eltern schon lange vor meiner Geburt zu kämpfen. Ihre Probleme begannen damit, dass sie bei ihrer Heirat unterschiedlichen Kasten angehörten. Das war in Nepal nicht vorgesehen, und ihre Familien waren gegen die Verbindung. Der Kontakt zu Eltern und Geschwistern brach ab, was bedeutete, dass sie auf sich alleine gestellt waren und quasi nichts hatten, um sich ein Leben aufzubauen.

Mein Dad diente damals als Gurkha bei den indischen Streitkräften, doch sein Lohn reichte nicht aus, um die Familie durchzubringen. Daher begann Mum nach der Geburt von Ganga, Jit und Kamal, auf der Farm im Dorf zu arbeiten. Meistens trug sie dabei mindestens eines ihrer Kinder in einem Tuch auf dem Rücken. Es muss strapaziös für sie gewesen sein, für ihre junge Familie zu sorgen und zugleich hart zu arbeiten, um etwas Geld zu verdienen. Aber sie gab nie auf. Meine Arbeitshaltung habe ich von ihr übernommen. Mum hatte großen Einfluss auf mich, so wie auf viele andere Menschen.

Sie hatte keinerlei Bildung genossen, was frustrierend für sie gewesen sein muss, da sie eine Vision entwickelte, wie sie Frauen aus der Gegend helfen konnte. Sie wurde eine Aktivistin in Nepal, die sich für Gender- und Bildungsgerechtigkeit einsetzte. Ihr Engagement war zur damaligen Zeit etwas Außergewöhnliches, aber Mum kämpfte für ihre Ideen. Ihr Verdienst war so gering, dass es kaum reichte, um uns satt zu kriegen. Aber unsere Familie überlebte. Später, als meine Brüder alt genug waren, mussten auch sie arbeiten. Sie standen um 5 Uhr morgens auf und marschierten zwei Stunden, um das Gras für unsere drei Büffel zu schneiden. Danach gingen sie zur Schule und hatten den ganzen Tag Unterricht.

Ich hatte es ein bisschen leichter. In unserem Garten wuchsen mehrere Orangenbäume, und wenn die Früchte im Herbst reif waren, kletterte ich hinauf und schüttelte die Äste, bis sie leer waren. Bald war der Boden mit Orangen bedeckt und ich stopfte mir den Bauch voll, bis ich nicht mehr konnte. Am nächsten Tag ging ich wieder auf Beutefang und ließ es mir schmecken. Als ich vier Jahre alt war, zog meine Familie in ein anderes Dorf. Dana war zur großen Sorge meiner Eltern zunehmend von Erdrutschen bedroht, da es an mehreren reißenden Flüssen lag, die häufig über die Ufer traten und schlimme Verwüstungen anrichteten. Das von Dana etwa 365 Kilometer entfernte, im Dschungel gelegene Ramnagar befindet sich im Distrikt Chitwan, einem der heißesten und flachsten Landesteile.

Unser Umzug machte mir nichts aus. Wir hatten den Dschungel direkt vor der Haustüre, und Mum konnte im Dickicht Feuerholz besorgen, während es für mich überall etwas zu entdecken gab: auf der Straße, im Wald oder am Fluss.

Ich lernte von Kindesbeinen an, aus wenig viel für mich zu machen. Vielleicht ist das die Erklärung, warum ich dazu in der Lage war, einen Großteil meines Lebens in chaotischen Gefechten oder an Felswänden verankerten Zelten zu verbringen. Meine Mum war sehr streng, aber an den schulfreien Wochenenden ließ sie mich auf Entdeckungstour in Ramnagar gehen. Meistens zog es mich ans Ufer des nahegelegenen Flusses, wo ich von 10 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags herumhing und mir die Zeit mit der Jagd nach Krabben und Garnelen vertrieb. Am glücklichsten war ich in der freien Natur. Überall gab es ein Abenteuer zu erleben, auch wenn meine Mutter oftmals die Nase rümpfte, wenn ich ihr stolz meine Beute zeigte.

Mit Mama und Papa am internationalen Flughafen von Kathmandu. Wir drei verabschiedeten meinen älteren Bruder Ganga, der mit den Gurkhas nach Großbritannien zurückkehrte.

»Warum hast du mir Insekten mitgebracht?«, beschwerte sie sich.

Bald wurde das Leben leichter. Als meine Brüder von zu Hause auszogen, um sich den Gurkhas anzuschließen, erklärten sie mir, dass sie mir ein besseres Leben ermöglichen wollten. Jeden Monat schickten sie einen Teil ihres Solds nach Hause, um mir eine Ausbildung an der Small Heaven Higher Secondary – einem englischsprachigen Internat in Chitwan – zu finanzieren. Mit fünf Jahren wurde ich eingeschult. Es war ein echter Luxus, obwohl meine Mutter betonte, dass die Großzügigkeit meiner Brüder irgendwann ein Ende haben würde.

»Eines Tages werden sie heiraten«, erklärte sie mir. »Sie werden dann ihre eigenen Familien haben, um die sie sich kümmern müssen, und werden deine Schulbildung nicht mehr zahlen können.«

Doch schon als kleine Junge hatte ich einen Plan, wie ich meine Familie unterstützen wollte. »Das ist in Ordnung«, beruhigte ich meine Mum und versuchte, den Druck abzuschütteln. »Ich werde mein Examen einfach machen, wenn ich älter bin und dann Lehrer in einer Schule oder einem Kindergarten werden. Dann werde ich mich um dich kümmern.«

Doch in Wahrheit wollte ich ein Gurkha werden.

Ich war sicher, das Zeug zu haben, es beim Militär zu etwas zu bringen. Obwohl ich erst fünf Jahre alt war, als ich ins Internat ging, kam mir der Lebensrhythmus abseits von zu Hause entgegen. Wir schliefen alle in einem Wohnheim, wo die älteren Kinder das Sagen hatten und die Lehrer Kinder schlugen, die aus der Reihe tanzten. Die erste Herausforderung in meinem Leben bestand darin, in kürzester Zeit zu lernen, in einer so knallharten Umgebung zu überleben. Die täglichen Auseinandersetzungen auf dem Spielplatz entwickelten sich mit zunehmendem Alter zu einer echten Herausforderung. Zwar war ich robust für mein Alter, doch gab es da eine ganze Reihe älterer Kinder, mit denen ich fertig werden musste. Immer wenn mir Mum bei ihren Besuchen Essen und Verpflegung mitbrachte, kam, kaum, dass sie wieder nach Hause aufgebrochen war, einer der Fieslinge unserer Schule auf mich zu. Oft klauten sie mir mein Essen, ohne, dass ich irgendetwas dagegen hätte tun können.

Mein erster Überlebensinstinkt war, wegzurennen und in den Wald zu laufen, bevor irgendjemand mich ausrauben konnte. Ich war schnell und hatte eine beachtliche Ausdauer. Im Schulsport hatte ich großen Spaß an den verschiedenen Leichtathletikdisziplinen. Doch mein zweiter Überlebensinstinkt sagte mir, mich gegen die Schulrowdys zu verteidigen. Im Lauf der Zeit wurde ich stärker, viel stärker. Als Teenager fing ich mit Kickboxen an. Schnell lernte ich, mich selbst zu verteidigen und in Wettbewerben meine Gegner k. o. zu schlagen, bis ich es zum Regionalmeister brachte.

Vorbereitet für die Prüfungen zur Gurkha-Auswahl

Als ich in die neunte Klasse kam, hatte ich nur eine einzige Niederlage gegen den deutlich älteren Nationalmeister Nepals zu verbuchen. Wollte mir einer der Schulfieslinge mein Essen klauen, ließ ich mich nicht mehr von seinen Drohungen einschüchtern, sondern polierte ihm die Fresse. Nur wenige wagten es danach noch, mich herauszufordern. Kickboxen war mein erster Schritt, um ein Mann zu werden.

Mein nächster war, mich bei den Gurkhas zu bewerben.

3

Besser tot als ein Feigling

Ich war ein Antibiotikum auf zwei Beinen.

Im Alter von etwa zehn Jahren erkrankte ich an Tuberkulose, eine schwere und in Nepal leider weitverbreitete Infektionskrankheit. Aber ich bekämpfte sie erfolgreich. Später wurde bei mir Asthma diagnostiziert. Als mir der Arzt einige der möglichen Langzeitfolgen erklärte, dachte ich nur: Kein Problem. Nichts würde mich davon abhalten, mein Leben zu leben. Es gelang mir, das Asthma abzuschütteln, durch die Wälder zu rennen und in der Schule an Langstreckenläufen teilzunehmen, einfach, weil es mir Spaß machte.

Von Kindesbeinen an glaubte ich an die Macht des positiven Denkens. Ich ließ nicht zu, von Krankheiten oder chronischen Leiden umgehauen zu werden, die anderen Menschen jahrelang zusetzen. Ich fühlte mich wie ein Antibiotikum auf zwei Beinen, weil ich mir angewöhnte, so zu denken: Ich vertraute darauf, wieder gesund zu werden. Ich glaubte daran. Diese innere Haltung verlieh mir letzten Endes auch die Kraft, es zum britischen Militär zu schaffen, wo sich meine Resilienz unter Druck nochmals steigerte. Sie umgab mich wie ein Kraftfeld. Schnell wurde mir klar, dass für einen Kämpfer mit grenzenlosem Selbstvertrauen alles möglich war. Bei den Gurkhas würde ich jedes Quäntchen davon gebrauchen können.

Es war weithin bekannt, dass das Auswahlverfahren, um ins Regiment aufgenommen zu werden, von Anfang an brutal und unerbittlich sein würde. Von meinen Brüdern hatte ich haarsträubende Geschichten gehört. Um mit dem Gurkha-Training überhaupt beginnen zu dürfen, musste sich jeder Bewerber zwischen 17 und 21 Jahren einer umfangreichen physischen und psychischen Untersuchung unterziehen. So flog zum Beispiel jeder Kandidat mit mehr als vier Zahnfüllungen raus. Zahnprothesen oder zu große Zahnlücken waren ebenfalls Gründe, abgewiesen zu werden, und Köpfchen war ebenso wichtig wie überragende körperliche Fitness.

Ich musste mein Nepalese School Leaving Certificate machen, das vom Bildungsniveau irgendwo zwischen dem General Certificate of Education (GCE) und den A-Levels (Advanced Level qualifications) in Großbritannien angesiedelt ist. Dank meiner Schulbildung bestand ich. Als 2001 die Zeit reif war, es ins Regiment zu versuchen, musterte mich ein ehemaliger britischer Gurkha (Gutachter wurden als Galla Wallahs bezeichnet) in meinem Dorf. Er untersuchte meinen gesamten Körper. Narben wären ein Grund zur Ausmusterung gewesen, doch zum Glück hatte ich mir beim Kickboxen keine schlimmen Verletzungen zugezogen. Letzten Endes bestand ich trotzdem nicht. Den genauen Grund kenne ich nicht – ich bestand alle körperlichen Untersuchungen sowie die Bildungstests –, allerdings habe ich den Verdacht, dass der Prüfer mich einfach nicht mochte.

Obwohl ich zu den 18 Bewerbern gehörte, die die körperliche Untersuchung bestanden hatten, setzte mich der Galla Wallah auf Platz 26 der Liste mit den Kandidaten fürs Finale. Aber nur 25 Bewerber wurden in jenem Jahr für die nächste Phase des Auswahlverfahrens zugelassen. Ich war unglaublich wütend über die Absage. Demoralisiert wetterte ich gegen die Ungerechtigkeit des ganzen Systems, und eine Zeit lang dachte ich daran, meinen Traum, Gurkha zu werden, aufzugeben.

Letzten Endes überwand ich meine Enttäuschung, auch wenn ich immer noch wütend war. Bei meinem zweiten Versuch ein Jahr später hatte ich endlich Erfolg und durchlief schnell die nächste Phase, die Regional Selection: Ich kämpfte mich ächzend durch eine Reihe von Push-ups und Sit-ups und stemmte Gewichte. Danach folgte ein Englisch- und Mathetest. Anschließend ging es in die dritte und letzte Phase, die Central Selection, die mir mehr abverlangte.

Eine der bekanntesten Prüfungen der Central Selection ist das Doko Race, in dem die Bewerber einen Bambuskorb auf ihrem Kopf tragen müssen. Damals waren die Körbe mit 30 Kilo Sand gefüllt. Jeder Kandidat musste damit einen fünf Kilometer langen Berglauf unter 48 Minuten bewältigen.

Das Laufen bereitete mir kein Kopfzerbrechen. Meine Begeisterung für Leichtathletik hatte inzwischen neue Dimensionen angenommen. Als Schüler der siebten Klasse hatte ich meinen Lehrern bei der Organisation einer Reihe von Wettkämpfen für Schüler geholfen, die sich dafür qualifizieren wollten, bei den Regionalmeisterschaften für das Internat anzutreten. Alle Athleten waren wesentlich älter als ich, etwa zwei bis drei Jahre. Meine Aufgabe war es, die Laufbahn mit einer weißen Markierung zu kennzeichnen. Beim Start des 400-Meter-Laufs lief ich zum Spaß einfach mit. Nach der ersten Runde befand ich mich dicht hinter der führenden Gruppe, doch auf der zweiten Runde war ich nicht zu stoppen, raste an den Spitzenreitern vorbei und durchlief die Ziellinie als Erster.

Da packte mich mein Lehrer beim Arm. Er dachte, ich hätte mir einen Streich erlaubt und wäre irgendwann in der Mitte des Laufs dazugestoßen.

»Purja, wo kommst du plötzlich her? Soll das ein Witz sein?«

»Nein, Sir«, antwortete ich nervös. »Ich bin mit den anderen gestartet … Fragen Sie sie!«

Als die anderen bestätigten, dass ich in aller Fairness mit ihnen losgelaufen war, hatte die Schule keine Wahl. Sie mussten einen Siebtklässler zu einer Regionalmeisterschaft schicken, die von Zehntklässlern dominiert wurde.

»Wir stellen dich trotz deines Alters auf«, verkündete mir ein Lehrer.

Vom Druck, der auf mir lastete, zeigte ich mich unbeeindruckt, doch war ich völlig ahnungslos, was von mir erwartet wurde oder wie ich mich vorbereiten sollte. Am Tag der Meisterschaft, in der ich die 4x400 Meter Staffel, 800 Meter, 2400 Meter und 5000 Meter laufen sollte, fühlte ich mich bereit. Ich hatte beschlossen, barfuß zu laufen, da ich das Gefühl hatte, dass Lauf- oder Spikeschuhe mich nur behinderten. Die einzige Taktik, die ich hatte, war, »sich in der ersten Hälfte des Rennens zurückfallen zu lassen und dann … Vollgas geben!« Ich hielt mich an meinen Plan und gewann den 800- und den 2400-Meter-Lauf. Auch im 4x400-Meter-Staffellauf führte ich meine Schule zum Sieg. Das Risiko, das meine Schule eingegangen war, hatte sich ausgezahlt.

Da ich ein ausgezeichneter Athlet war, sollte das Doko Race kein Problem für mich darstellen. Aber der mit Sand gefüllte Bambuskorb war eine Herausforderung, an die ich meinen Körper gewöhnen musste. Schon in der Schule hatte ich mich auf recht unorthodoxe Art auf Laufwettbewerbe vorbereitet. Um vier Uhr morgens schlich ich mich heimlich aus dem Wohnheim und rannte durch die Straßen der Nachbarschaft. Um den Trainingseffekt zu steigern, band ich mir Metallstangen, die ich gefunden hatte, mit einer elastischen Binde an die Beine. Bei Sonnenaufgang kroch ich zurück ins Bett, ohne, dass irgendjemand davon Notiz nahm. Ich hoffte, dass sich das harte Training nun bezahlt machen würde.

Außerdem war es hilfreich, dass meine beiden Brüder die extrem strapaziöse Prüfung bereits absolviert hatten und ich wusste, was auf mich zukam. Kurz vor meiner Prüfung, die wieder in Pokhara stattfinden sollte, hatte Kamal Urlaub. Gang, der 2002 aus dem Militärdienst ausgeschieden war, war ebenfalls da. Sie besuchten mich für ein paar Tage, um mit mir einen Plan auszuarbeiten.

»Okay, Nirmal, wir müssen dein Vorbereitungstraining intensivieren, meinte Kamal eines Nachmittags und reichte mir einen Bambuskorb, in den er einen schweren Stein legte. Meine Arme gaben unter dem Gewicht leicht nach. »Lass uns eine Runde laufen, damit du dich an das Gewicht gewöhnst.«

Wir rannten über das unebene Gelände Pokharas, den Fluss entlang und steile Pfade bergauf. Ich hatte das Gefühl, ein Gewicht von zehn Tonnen auf meinem Kopf zu tragen. Der Schmerz strahlte in meinen Nacken, meinen Rücken und meine Waden aus. Als wir endlich anhielten, warf Kamal einen Blick auf seine Uhr. Er runzelte die Stirn.

»Eine Stunde, Nirmal. Mit einer solchen Leistung wirst du nicht bestehen. Morgen starten wir einen neuen Versuch.«

Am nächsten Tag war ich schneller und schaffte es in einer Zeit von 55 Minuten. Einen Tag darauf raste ich die Strecke entlang und legte die fünf Kilometer sogar in etwas unter der erforderlichen Zeit von 48 Minuten zurück. Ich würde es schaffen. Doch als ich am Tag des Doko Race eine Gruppe von Jugendlichen sah, die wie ich die Central Selection bestehen wollten, bekam ich es mit der Angst zu tun. Gerüchten zufolge hatten einige von ihnen einen ansässigen Leichtathletikverband dafür bezahlt, sie mit einem intensiven Trainingsprogramm körperlich vorzubereiten. Sie schienen fit zu sein für die Qualifikation, und einige von ihnen trugen sogar neue Turnschuhe und furchterregende Militärhaarschnitte.

Ich hätte mich nicht stressen müssen. Ich kam als einer der Ersten ins Ziel und wusste, dass ich das Zeug dazu hatte, mich der mutigsten Truppe der Welt anzuschließen.

Die vielen Liegestützen der letzten körperlichen Testrunden konnten mir nichts anhaben. Die Prüfungen mit Klimmzügen, Sit-ups, Sprints, Geländeläufen und Beep-Tests meisterte ich mit Leichtigkeit. Bei einem Lauf, der über 2,4 Kilometer ging, wurde ich sogar Erster. Auch gegen den Leistungsdruck beim Englisch- und Mathetest war ich immun. Und dann, endlich, wurde ich in die British Army aufgenommen und Mitglied der Queen’s Gurkha Engineers. Zwei Wochen, nachdem ich die Central Selection bestanden hatte, flog ich nach England, wo ich mich der Gurkha Training Company im Infantry Training Centre in Catterick, Yorkshire, anschloss. Ich war noch nie im Ausland gewesen, geschweige denn ich einem so weit entfernten Land wie England. Aber ich ging davon aus, dass es mir relativ leichtfallen würde, mich zu integrieren, auch wenn die Landeskultur eine ganz andere war.

»Keine große Sache«, dachte ich. Ich war auf dem Internat. Mein Englisch ist der Hammer. Alles im grünen Bereich.«

Bei meiner Ankunft im Januar 2003 war ich geschockt. Als unser Flugzeug in Heathrow landete, war es schweinekalt. Ich war davon ausgegangen, dass uns der Trainer durch London fahren und uns eine kleine Sightseeing-Tour mit den größten Sehenswürdigkeiten wie Big Ben, St. Paul’s Cathedral und Buckingham Palace geben würde. Stattdessen fuhren wir direkt auf die Autobahn, und als wir auf einer landschaftlich reizvollen Strecke vorbei an Schafen, grünen Hügeln und vereinzelten Tankstellen den Norden Englands erreicht hatten, war meine Hoffnung, schnell mit der Landeskultur warm zu werden, verflogen.

All die Klimmzüge und Sit-ups konnten mich nicht bremsen. Ich war bereit für die Gurkhas.

Zum einen war das Wetter schrecklich. Regen und Wind waren echt heftig und schienen von allen Seiten zu kommen. Zum anderen erwies sich die Sprachbarriere als Problem, und in Gesprächen mit den heimischen Jungs verstand ich kein Wort. Obwohl mein schriftliches Englisch in der Schule ziemlich gut gewesen war, war ich angesichts der verschiedenen Akzente völlig verloren. Egal ob der Geordie-, Manchester- oder Cockney-Akzent, sie klangen alle völlig fremd in meinen Ohren. Der allererste Mensch, den ich in England traf, war aus Liverpool und als ich seine Hand schüttelte, um Hallo zu sagen, antwortete er im tiefsten Liverpooler Dialekt. Es war zum Ausrasten.

Ich hatte keine Ahnung, was er sagte.

Mein Problem war, dass ich in Nepal Englisch ausschließlich durch Lesen, Zuhören und Reden gelernt hatte, mich aber keiner vor den unterschiedlichen Dialekten gewarnt hatte. In Alltagssituationen mit den britischen Jungs war ich massiv im Nachteil. In den ersten paar Wochen zogen die Unterhaltungen an mir vorbei und ich dachte nur: Was zur Hölle?

Während meiner Rekrutenausbildung in Catterick lernte ich auch, mich gut anzuziehen: Eine der vielen Regeln, die wir einzuhalten hatten, besagte, immer bekleidet und gestiefelt zu sein. Bei unserem ersten Ausflug zum Strand lief mein Zug zwar barfuß, aber mit hochgekrempelten Hosen und über die Schultern geworfenen Jacken über den Strand. Für Passanten müssen wir ein lustiger Anblick gewesen sein.

Als es Zeit für die Kampfausbildung war, war ich mehr als bereit. Doch sollte es vier weitere Jahre dauern, bis ich so weit war. In einem 36-wöchigen Gurkha-Training lernte ich die Grundprinzipien des Regiments. Die Trainingsmodule bestanden aus interkulturellem Training und Infanterie-Gefechtsausbildung. Nach Abschluss meiner Rekrutenausbildung kam ich zu den Gurkha Engineers, wo ich zunächst ein Handwerk erlernte. Es standen unter anderem Schreinerei und Klempnerarbeit zur Auswahl. Ich entschied mich dagegen für Gebäude- und Innenausbau und verbrachte die nächsten neun Monate in Chatham, Kent, wo ich Wände verputzte, aber auch feinere Arbeiten wie Malen und Tapezieren erlernte. Es war langweilig, aber sinnvoll, da ich, sollte es beim Militär nicht klappen, eine Ausbildung hatte, auf die ich zurückgreifen konnte.

Später erlernte ich alle Fertigkeiten, die ein Kampfpionier braucht, und nahm an einer Reihe von Feldübungen teil. Nachdem ich endlich den 13-wöchigen All Arms Commando Course am Commando Training Centre Royal Marines in Lympstone, Devon, absolviert hatte, wurde ich 2007 zu einem Einsatz nach Afghanistan geschickt, der Teil der Operation Herrick war. Dabei handelte es sich um eine auf zwölf Jahre angelegte Strategie, die militärische Präsenz in Afghanistan und die Überwachung terroristischer Aktivitäten der Taliban vorsah. Außerdem sollten die Kräfte vor Ort bei der Bildung einer neuen Regierung unterstützt werden. Der Job war echt heftig.

Manchmal hatte ich den Auftrag, große Gebiete auf Sprengfallen, auch unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtungen (USBV)genannt, zu durchsuchen. Bei solchen Operationen gingen die Royal Marines oft voran, und sobald sie eine verdächtige Vorrichtung entdeckten, war es die Aufgabe meines Teams, das Gebiet zu räumen und präzise zu bestimmen, wo sich die Bombe befunden hatte, bevor sie entschärft wurde. Danach war sichergestellt, dass unsere Einheit geschlossen vorrücken konnte. Die Arbeit war sehr intensiv, da ein einziger falscher Schritt mich in Stücke zerrissen hätte. Außerdem ging es bei allem, was wir taten, um Schnelligkeit. Wir konnten es uns nicht erlauben, auf offenem Gelände zu trödeln, da der Feind jederzeit hätte zuschlagen können.

Die meiste Zeit war ich dem 40 Commando unterstellt, einer »Formation« der britischen Royal Marines von der Größe eines Bataillons. Eine der Gemeinschaftsaufgaben bestand darin, auf Patrouillen von Tür zu Tür zu gehen und die Häuser nach Munition, Waffen und Drogenverstecken der Taliban zu überprüfen. Ich war ein sehr loyaler Soldat und stolz auf den guten Ruf, den die Gurkhas innerhalb des britischen Militärs genossen – ich hätte alles getan, um ihn zu verteidigen. Außerdem hatte ich unglaublich großen Respekt vor der Queen und der Krone – sie bedeuteten mir alles. Dennoch verspürte ich keine Angst, zu sagen, was ich dachte.