9,49 €

Mehr erfahren.

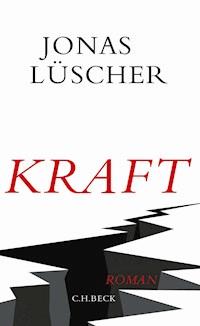

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Richard Kraft, Rhetorikprofessor in Tübingen, unglücklich verheiratet und finanziell gebeutelt, hat womöglich einen Ausweg aus seiner Misere gefunden. Sein alter Weggefährte István, Professor an der Stanford Uni versity, lädt ihn zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Preisfrage ins Silicon Valley ein. In Anlehnung an Leibniz’ Antwort auf die Theodizeefrage soll Kraft in einem 18-minütigen Vortrag begründen, weshalb alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können. Für die beste Antwort ist eine Million Dollar ausgelobt. Damit könnte Kraft sich von seiner anspruchsvollen Frau endlich freikaufen … Komisch, furios und böse erzählt Jonas Lüscher in diesem klugen Roman von einem Mann, der vor den Trümmern seines Lebens steht, und einer zu jedem Tabubruch bereiten Machtelite, die scheinbar nichts und niemand aufhalten kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Jonas Lüscher

KRAFT

Roman

C.H.Beck

Über das Buch

Richard Kraft, Rhetorikprofessor in Tübingen, unglücklich verheiratet und finanziell gebeutelt, hat womöglich einen Ausweg aus seiner Misere gefunden. Sein alter Weggefährte István, Professor an der Stanford University, lädt ihn zur Teilnahme an einer wissenschaftlichen Preisfrage ins Silicon Valley ein. In Anlehnung an Leibniz’ Antwort auf die Theodizeefrage soll Kraft in einem 18-minütigen Vortrag begründen, weshalb alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können. Für die beste Antwort hat ein Internet-Mogul eine Million Dollar ausgelobt. Damit könnte Kraft sich von seiner anspruchsvollen Frau endlich freikaufen …

Furios, komisch und hintergründig böse erzählt Jonas Lüscher in diesem Roman von einem Mann, der vor den Trümmern seines Lebens steht, und von einer zu jedem Tabubruch bereiten Machtelite, die scheinbar nichts und niemand aufhalten kann.

Über den Autor

Jonas Lüscher, geboren 1976 in der Schweiz, lebt in München. Seine Novelle «Frühling der Barbaren» (C.H.Beck 2013) entwickelte sich zum Bestseller, stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und war nominiert für den Schweizer Buchpreis. Sie wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und fürs Theater adaptiert. Lüscher erhielt u.a. die Literarische Auszeichnung des Kantons Bern, den Hans-Fallada-Preis und den Prix Franz Hessel.

Inhalt

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Zitatnachweise

Danksagung

I.

Wir haben alle schon mit Liebe zu tun gehabt, von der wir dann einsehen mussten, dass wir sie uns nicht leisten können.

Paul Ford

Das Rumsfeldporträt hängt direkt in Krafts Blickachse. Wenn er wieder nicht weiterweiß und sein Blick über den Rand seines Notebooks hinweg in der Leere schwimmt, erscheint es als verwaschener Fleck in Rot, Blau und Grau vor der eichengetäfelten Wand. Es dauert immer nur wenige Atemzüge, bis sich die kalten Augen des Verteidigungsministers hinter der randlosen Brille ihr Recht verschaffen und eine Art Leitstrahl aussendend, sich Krafts Bewusstsein bemächtigen, ihn unwillkürlich zum Fokussieren zwingen, sodass sich die Farbflecken in einer einzigen schnellen, fließenden Bewegung zu einem konkreten Bild verdichten, die tiefen Nasolabialfalten hervortreten, der lippenlose Mundstrich, die etwas kurz geratene Nase – die so gar nicht zu der scharfen Ausdrucksweise, für die der alt- und ausgediente Falke berüchtigt war, zu passen scheint –, das akkurat gekämmte silberne Haar, der straffe Krawattenknoten, der den Hühnerhals fest umklammert hält und unter Zuhilfenahme des gestärkten Hemdkragens die selbstsichere, spöttische Visage daran hindert, dem nadelgestreiften Tuch zu entkommen, um auf den Adlerschwingen, die sich aus den Falten einer himmelblauen Fahne hinter dem rechten Ohr des berüchtigten Aphoristikers ausbreiten, in höhere Gefilde zu entschwinden.

Warte nur, denkt sich Kraft am siebten Tag, an dem er, tatenlos unter solcher Beobachtung stehend, sich wieder einmal durch diese Aufmerksamkeit verlangenden Augen aus seinen leeren Gedanken gerissen sieht, dir zum Trotz werde ich nach einem europäischen Ton suchen. Dies ist es, was ich zu tun gedenke. Einen europäischen Ton, in dem sich Leibniz’ Optimismus und Kants Strenge mit Voltaires verächtlichem Schnauben und Rabelais’ unbändigem Lachen verbinden und sich in Hölderlin’schen Höhen mit Zolas Gespür für das menschliche Leiden vereinigen wird und Manns Ironie … nein, Mann würde er außen vor lassen, diesen halben Kalifornier.

Erst hatte er an einen Scherz geglaubt, als er vor sechs Monaten Ivans Mail aus Stanford mit dem Betreff Theodizee geöffnet hatte, aber Ivan beliebte nicht zu scherzen, noch nie, auch damals schon nicht, als sie sich einundachtzig in Berlin kennengelernt hatten, und die regelmäßige Korrespondenz, die sie in den letzten Jahrzehnten ausgetauscht hatten, zeigte in ihrer schnörkellosen Sachlichkeit, dass weder die verstrichene Zeit noch die kalifornische Sonne daran etwas zu ändern vermocht hatten. Dear Dick, lautete die englische Anrede, an die sich Richard Kraft längst gewöhnt hatte, so, wie er sich an das Ivan gewöhnt hatte, mit dem István Pánczél irgendwann – etwa zur gleichen Zeit, als kurze E-Mails die mit der Maschine getippten Briefe auf dünnem blauen Luftpostpapier abgelöst hatten – seine Nachrichten zu unterzeichnen begann. Und dann fuhr er fort, deine Teilnahme ist sehr erwünscht. Sämtliche Kosten übernehmen wir. Give my regards to Heike and the twins. Best, Ivan.

Im Anhang fand Kraft die aufwendig gestaltete Ausschreibung einer Preisfrage, die man zum Anlass des dreihundertsiebten Jahrestages des Leibniz’schen Essays zur Theodizee über die Güte Gottes, die Freiheit der Menschen und den Ursprung des Übels zu stellen gedachte und in Anlehnung an die Preisfrage der Berliner Akademie von 1853Gefordert wird die Untersuchung des Pope’schen Systems, wie es in dem Lehrsatz «Alles ist gut» enthalten ist, allerdings um einiges schlanker, aber auch optimistischer, folgendermaßen formuliert hatte:

Theodicy and Technodicy: Optimism for a Young Millenium

Whywhatever is, is right and why we still can improve it?

Der Modus Operandi war klar geregelt. Die Beiträge sollten an einem einzigen Nachmittag im Cemex Auditorium der Stanford University präsentiert werden. Eine schnelle Abfolge von Vorträgen, das Zeitlimit von 18 Minuten durfte nicht überschritten werden, der Einsatz von Präsentationssoftware war ausdrücklich erwünscht, das Publikum ausgewählt und illuster, die Welt – die Organisatoren schienen sich sicher, dass die Welt interessiert sei – per Livestream zugeschaltet. Dem Verfasser der preiswürdigsten Antwort winkte eine Million Dollar.

Ja, dachte Kraft, damit durfte man sich natürlich der Aufmerksamkeit der Welt gewiss sein.

Er blieb für einen Moment, bevor er weiterlas, an einem verrutschten Bubengesicht im besten Mannesalter hängen. Tobias Erkner, Entrepreneur, Investor and Founder of The Amazing Future Fund, benannte die Bildlegende den Mann mit der platten Nase und der Reflexion einer ringförmigen Blitzlampe in der Iris, die ein jugendlich-enthusiastisches Funkeln in die eigentlich ausdruckslosen Augen zauberte. Kraft konnte sich nicht erinnern, jemals einen Text gelesen zu haben, der ihm in ähnlicher Weise seinen Verstand zu sprengen drohte, wie jener, in dem ebendieser Tobias Erkner unter seinem eigenen Porträt seine Vision darlegte und begründete, weshalb es so dringlich sei, dass sich die Besten und Klügsten, weltweit, mit dieser Frage befassten und er deswegen bereit sei, eine Million Dollar aus seinem Privatvermögen als Preisgeld auszuschreiben.

Nicht, dass Kraft keine Erfahrung mit Texten gehabt hätte, in denen die seltsamsten Ideen aus der Geistesgeschichte mit den krudesten weltanschaulichen Überzeugungen legitimiert wurden. Das kannte er von einer bestimmten Sorte intelligenter Erstsemester, die in zu jungen Jahren zu viel vom Falschen gelesen hatten, was im Zusammenspiel mit einer bestimmten hormonellen Disposition zu einer schwierigen Gemengelage führen konnte; so etwas bügelte er in der Regel in ein, zwei Semestern glatt.

Aber das hier war etwas anderes. Scheinbar mühelos und mit bestechender Selbstverständlichkeit gelang es dem Gründer des Amazing Future Fund augenscheinlich, Widersprüchliches, offensichtlich Falsches und klar erkennbar nicht Zusammengehörendes in einen gänzlich logisch wirkenden Zusammenhang zu bringen. Was Kraft am meisten verstörte, war das völlige Fehlen jeglicher emphatischer Rhetorik. Die Sprache war glasklar, schnörkellos, frei von allen Versuchen, den Leser in emotionale Geiselhaft zu nehmen. Es wäre mühelos möglich gewesen, den ganzen Text logisch zu formalisieren, in eine Kolonne von Prädikatoren und Junktoren zu verwandeln, an deren Ende mit zwingender Notwendigkeit Erkners Konklusion zu stehen hätte, auch wenn, das lag für Kraft auf der Hand, jede seiner Prämissen falsch war. Aber es war, als ob das den Verfasser nicht zu interessieren brauchte, nicht, solange den Gesetzen der formalen Sprache Genüge getan war. Kraft war erschüttert.

Leider war er nicht in der Lage gewesen, Erkners Stringenz zu reproduzieren, als er Heike zu erklären versuchte, weshalb er sie im September für vier Wochen mit den Zwillingen allein lassen müsse. Sie hatte gelacht, und beschämt hatte er auf ihre großen, nackten Füße mit den lackierten Nägeln geblickt.

Das Finden eines bestimmten Tones, sei es ein europäischer, wie er Kraft vorschwebt, oder irgendein anderer, gestaltet sich schwierig, denn es ertönt allenthalben und zu beinahe jeder Uhrzeit ein dumpfes Brausen und wütendes Heulen in den Räumen der Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Ein Dröhnen und Fauchen, das einem altertümlichen edelstählernen Gehäuse entweicht, welches wie ein Jetpack auf dem Rücken einer dicken Mexikanerin sitzt, sodass Kraft sich gelegentlich der Vorstellung hingibt, dass nur ihre Leibesfülle sie am Abheben hindert und dass auch deswegen das Gerät so angestrengt, so hörbar an der Leistungsgrenze arbeitet, mit einem an- und abschwellenden Brüllen im Rhythmus der gierigen Schnauze, die die Frau stoisch über den Spannteppich schiebt. Es scheint immer etwas zu saugen zu geben in der Hoover Institution on War, Revolution and Peace.

Würde sich Kraft mit der gestellten Aufgabe leichter tun, so käme ihm vielleicht der Gesichtsausdruck des ehemaligen Verteidigungsministers weniger spöttisch und der Lärm des Staubsaugers weniger laut vor und es würde ihm gelingen, beides auszublenden, so aber bleibt ihm nichts anderes übrig, als regelmäßig dem süffisanten Falken und der Frau mit dem fauchenden Gerät zu entfliehen und in die Höhe des vierzehnten Stockwerkes, des mit Büchern über den Krieg, den Frieden und die Revolution gefüllten Turmes zu fahren, in der Hoffnung, es sei noch zu früh für eine der großen asiatischen Reisegruppen, die ihn in seiner Kontemplation stören und sein Vergnügen an der Aussicht schmälern.

Kraft stellt sich in eine der hohen vergitterten Nischen der offenen Aussichtsetage und blickt an dem ungeschlachten Zierrat vorbei, der so gut zur brutalen Gestalt des Turmes passt, welcher von Weitem wie aus dem Vollen gearbeitet aussieht, bei näherem Betrachten aber eine seltsame, applizierte, sandige Oberflächenstruktur aufweist, die ihm etwas Kulissenhaftes verleiht. Dann überspringt er mit seinen Blicken ungeduldig die weitläufige Ziegellandschaft des Campus zu seinen Füßen, mustert, mit der Miene eines Kostverächters, einmal das Silicon Valley von unten nach oben, – was kümmert ihn dieses mystische Tal, dieser formlose Siedlungsbrei mit seinen seltsamen Kultstätten, den Geburtsorten dieser oder jener digitalen Lebensform? Das ist nicht seine Religion – lässt seinen Blick auf der schemenhaften Skyline der Stadt im Norden ruhen und sucht in seinem Herzen nach einem Gefühl des Bedauerns.

Kraft ist nur mit seiner Verachtung allein. Die anderen Besucher des Turmes geraten in der Regel ganz aus dem Häuschen, springen aufgeregt zwischen den Fotografien der Umgebung, die an den Säulen hängen und auf denen die Sehenswürdigkeiten mit Pfeilen und Beschriftungen versehen sind, und den vergitterten Ausblicken hin und her und deuten mit den Fingern auf diesen oder jenen Gebäudekomplex, den ganzen Aufruhr mit vielstimmigen Ausrufen des Entzückens und ausschweifenden Erklärungen begleitend, in Sprachen, die Kraft fremd sind, bis auf wenige Ausdrücke, die, so kommt es ihm vor, besonders laut und enthusiastisch in das kalifornische Blau gerufen werden, als seien sie Namen von Heiligen und Göttern, die es zu beschwören gilt. Da, da, scheint einer zu rufen, mit seinem Zeigefinger auf einen Punkt im Norden unweit des Campus deutend, Facebook! Anerkennende Ehrfurchtsbekundungen schallen vielstimmig zurück, und die Blicke folgen dem ausgestreckten Finger. Und dort deutet einer in Richtung der Bucht und ruft etwas, von dem Kraft nur Google versteht, das aber mit enthusiastischen Ausrufen und intensivem Schauen begrüßt wird, bis eine junger Mann mit dem Ruf Hewlett-Packard die Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Gruppe auf die Nordseite des Turmes läuft, doch ein anderer deutet nach Süden und macht mit gebogener Hand die Geste für hinter dem Berg. Cupertino, sagt er andächtig. Ahhhh, Cupertino, Apple, erklingt die Antwort, und schwärmerisch wird im Chor der geheiligte Name wiederholt und mit langen Objektiven der Hügel fotografiert, hinter dem sich das angerufene Obst zu verbergen scheint.

Kraft findet das sehr irritierend, verbietet es sich aber, in den Begriffen Abendland und Untergang darüber nachzudenken, stattdessen wendet er sich trotzig dem Carillon zu, das gänzlich unbeachtet in der Mitte des nach allen Seiten offenen Raumes steht, der Spieltisch in einem gläsernen Kabuff, die Glocken hängen im Gebälk darüber. Kraft ist bestens über das ungewöhnliche Instrument informiert, ungefragt, von einem der rot bejackten Fahrstuhlführer der Hoover Institution. Über die Anzahl der Glocken: achtundvierzig. Über die Inschrift auf der größten: For Peace Alone Do I Ring. Über die Schwierigkeit, das Instrument zu spielen: Nur ein einziger Professor aus dem Music Department sei in der Lage, sozusagen der Letzte seiner Art, beinahe weltweit! Kraft weiß, dass das nicht stimmt. Aber wie reizvoll es doch wäre, denkt er sich, wie reizvoll und zugleich unsäglich lächerlich, wenn er dieses seltene Instrument als einer der ganz wenigen, weltweit, zu spielen verstünde. Er stellt sich vor, wie er in diesem gläsernen Kämmerchen auf dem Bänkchen sitzen und kraftvoll mit den Fäusten die Stöcke des Manuals bedienen würde und wie er mit den Füßen auf die Pedale tretend, die großen Glocken zum Schwingen brächte. Denen würde er schön den Marsch klöppeln. Im ganzen Silicon Valley wäre er zu hören. Und vielleicht hoch bis zur Stadt im Nebel, wenn er nur kräftig genug auf das tiefste Pedal stampfte. Würde sie es hören können? Johanna, die er vor dreißig Jahren so wütend gemacht hatte, dass sie für immer nach San Francisco verschwand. For Peace Alone Do I Ring.

Heike hatte gelacht, kurz und scharf. Und scharfsinnig hatte sie Erkners Text zerpflückt. Scheinbar mühelos, sodass Kraft bald nicht mehr wusste, was ihn so beeindruckt, ja, verstört hatte. Wütend hatte er ihr den Ausdruck der Preisfrage aus der Hand gerissen und ihr dabei schmerzhaft mit der scharfen Kante des Papiers in den Zeigefinger geschnitten.

In der Nacht vor seinem Abflug hatten sie sich gestritten.

Erschöpft warteten sie im Morgengrauen auf das Taxi, das Kraft zum Flughafen bringen sollte. Heike stand in der Haustür, blond, groß, wieder mit nackten Füßen, an deren Hallux sich Krafts Blick unangemessen lang festhakte; diese entzündeten, knöchernen Auswüchse, die ihm wie die Manifestation der Pathologie ihrer Beziehung erschienen. Er mühte sich mit dem Teleskopgriff seines Koffers ab. Geh, gewinne, bring uns das Geld nach Hause, damit wir alle wieder unsere Freiheit haben, hatte sie gesagt. Vergeblich hatte Kraft in ihren Worten nach einem sarkastischen Unterton gesucht. Einem Impuls folgend, wollte er sie umarmen und stellte seinen Koffer ab, Heike aber hatte die Tür bereits geschlossen.

Kraft nahm in den folgenden Stunden seiner Reise jedes meteorologische Phänomen und jede geographische Gegebenheit zum Anlass, um aus seiner leisen Melancholie eine pathosgetränkte Katharsis zu züchten. Von den menschenleeren Straßen im Dämmerlicht zum regennassen Rollfeld, von den Wolken über der Nordsee und den grünen Weiden Irlands über die unendlichen Weiten des Atlantiks, die er allerdings verschlief, bis zu den gleißenden Schelfeisflächen Grönlands, die unter ihm in einem unangebrachten Sonnenlicht glitzerten, steigerte er sich in eine wehleidige Trauer über das Scheitern seiner Ehe, das ihm bald unumgänglich schien, und ließ, einem vagen Gefühl der Pflicht folgend, heroisch all ihre guten Momente Revue passieren, beginnend mit ihrem ersten Treffen im Verwaltungsreformausschuss der Universität, dessen Sitzung Heike als Abgesandte einer Unternehmensberatung besuchte und in deren Verlauf sie es geschafft hatte, die Runde doppelt so alter Professoren mit einem rasenden Reigen von PowerPoint-Folien mit Torten- und Balkendiagrammen gegen sich aufzubringen, mit Ausnahme von ihm, Richard Kraft, der sich für sie und ihre Diagramme in die Bresche warf, aus prinzipiellem Dissidententum heraus und provokant vorgetragenem Bekenntnis zu wirtschaftsliberalem Gedankengut – einer Provokation, die allerdings in der Runde seiner Kollegen ihre Wirkung verfehlte, denn sie ignorierten sie eben so routiniert, wie er sie vortrug, als handle es sich dabei um einen abgewetzten, etwas schmuddeligen Vorleger, der am falschen Platz im falschen Raum lag und in unbeachteten Momenten, also stets, dazu neigte, die fransenbewehrten Kanten aufzuschlagen; ein tägliches Hindernis, aber nichts, über das sich aufzuregen lohnte. Vielleicht gehorchte er aber auch einem ersten Anflug von spontaner Verliebtheit, eine Geste, die ihm Heike dankte, indem sie ihn vor versammelter Runde für seine Aufgeschlossenheit gegenüber ihrer Methodik lobte, nur um im gleichen Atemzug klarzumachen, dass er aus ihren Zahlen und Tabellen die völlig falschen Schlüsse gezogen, ja, sich eben auch gerade um zwei Kommastellen verrechnet hatte.

Dann beschwor er jene erste Einladung herauf, die sie nach einiger Ziererei schlussendlich doch angenommen hatte und bei der er sie mit einem in Tübinger Akademikerzirkeln als prominent durchgehenden Bekanntenkreis und einem Sauerbraten mit handgeschabten Spätzle zu beeindrucken versuchte; erfolgreich, denn sie bot an, als sich die Runde zu später Stunde auflöste, noch zu bleiben und ihm beim Abwasch zu helfen, der halb unerledigt blieb, weil er von der Zeugung der Zwillinge unterbrochen wurde, deren Geburt und ersten paar Geburtstage sich Kraft nun, einen Tomatensaft in den Händen, zehntausend Meter über dem Schelfeis, ins Gedächtnis rief, um spätestens beim dritten Kindergeburtstag von dem Gefühl beschlichen zu werden, jener halb erledigte Abwasch habe sich in den letzten vierzehn Jahren nie zu Ende bringen lassen, mit solcher Macht hatten sich die Bedürfnisse seiner jungen Frau und der Töchter in sein von Lehre, akademischer Selbstverwaltung, Publikationsdruck und Geltungsdrang übervolles Leben gedrängt, dass er alsbald einsehen musste, dass diese zweite Ehe nicht dazu angetan war, das Scheitern der ersten vergessen zu machen.

Vielleicht ist das mit dem europäischen Ton doch keine so gute Idee. Er muss pragmatisch sein, und das bedeutet in diesem Fall, optimistisch. Für dieses eine Mal. Nicht, dass ihm das liegt oder dass er das Gefühl hat, er – oder der Rest der Welt – habe Grund dazu. Ganz im Gegenteil. Aber er weiß, was von ihm verlangt wird. Immerhin gilt es, eine Jury zu überzeugen. Eine Jury und den Stifter, der sich, nicht unbescheiden, das letzte Urteil vorbehalten hat. Eine Million. Seine ganzen Probleme auf einen Schlag gelöst. Kraft weiß, dass das nicht stimmt. Aber zumindest könnte er sich auf sein Versagen als Person konzentrieren. Aller irdischen Sorgen ledig, dürfte er sich ganz der Auslotung seiner eigenen Unzulänglichkeit widmen. Dafür ließe sich doch für ein Mal optimistisch sein. Alles ist gut. Hierzu müssen sich doch ein paar überzeugende Argumente finden lassen. Irgendwo in der Geschichte. Ohne gleich plump und vorhersehbar den Weltgeist zu beschwören und die Geschichte als solche zum Zeugen zu machen – Kraft ist sich sicher, dass Piet van Baasen und vermutlich auch Sakaguchi in diese Kerbe schlagen werden. Nein, da muss er sich schon etwas Neues einfallen lassen. Weltgeist. Das läuft doch letzten Endes auch nur auf ein alles wird gut hinaus. Aber wann? Da hatte sich doch gerade Sakaguchi schon mal zu weit aus dem Fenster gelehnt, sich gewiss gezeigt, es sei nun bereits so weit, und sich dann gezwungen gesehen, wie ein Weltuntergangsprophet am Tag danach öffentlich zu widerrufen. Nein, hier ist echter, aktualer, das heißt, sich im Vollzug befindlicher, wirksam tätiger Optimismus gefragt. Kein alles wird gut, und schon gar kein alles ist schlecht oder gar ein alles wird noch schlechter. Für eine Million darf man durchaus ein whatever is, is right erwarten. Und es ist an ihm, die richtigen Argumente dafür zu finden.

Aber Kraft tut sich schwer. Und wie immer, wenn er sich schwertut, flüchtet er in die Recherche.

Warum aber tut sich Kraft so schwer? Man könnte antworten, das sei kompliziert. Es handle sich um ein Zusammentreffen unterschiedlichster Gegebenheiten, schwer zu durchschauen, vor allem für ihn, Kraft, selbst. Und gewisse Umstände, äußerer und innerer Natur, würden einen nicht unerheblichen Druck erzeugen, der einem scharfen Nachdenken nicht eben förderlich ist. Oder aber wir können uns doch um etwas Analyse bemühen und aus dem Durcheinander eine kurze Liste extrahieren, die, mit abnehmender Dringlichkeit, die Gründe, weshalb Kraft nicht ins Schreiben kommt, beim Namen nennt:

1Die Schwierigkeit der Aufgabe selbst

1 Krafts Unvermögen, mit der Zeitverschiebung umzugehen

1Krafts familiäre Situation

1Krafts finanzielle Situation

1 Die existenzielle Notwendigkeit, die Jury zu beeindrucken, die sich aus drittens und viertens ergibt

1Krafts Herberge

1Die ständige Saugerei

Kraft selbst würde dieser Liste vermutlich zustimmen. Aber sicherlich würde er die Gewichtung anders legen.

Weißt du, hatte er am Abend seiner Ankunft zu István gesagt, der sich nun Ivan nannte und dessen amerikanische Frau bereits zu Bett gegangen war und die beiden Männer allein bei kalifornischem Rotwein und schwerem Schokoladenkuchen am Esstisch hatte sitzen lassen, weißt du, ich brauche dieses Geld. Mehr als jeder andere. Ich werde mir damit meine Freiheit erkaufen. Ich werde Heike verlassen, das wird ihr nicht das Herz brechen, und ich werde sie zuscheißen mit meinem Geld, alle drei, Heike und die Mädchen. Ich werde mich freikaufen, sagte er, und nur der leicht forcierte Überschwang, mit dem er diesen Plan verkündete, hätte einen aufmerksamen Zuhörer – was Ivan nicht war und auch István nie gewesen ist, das brauchte Kraft nicht zu befürchten – ahnen lassen können, dass ebendieser Plan nicht auf seinem Mist gewachsen war.

Gut, hatte Heike gesagt, als sie ganz unvermittelt in seinem Arbeitszimmer auftauchte und ihn aus seiner Arbeit riss, an die er sich zu später Stunde gesetzt hatte, nachdem er mit einem der Zwillinge über einer Lateinübersetzung gesessen hatte, während die andere, seiner mehrmaligen Aufforderung folgend, missmutig das Klavier traktierte und Heike selbst mit angezogenen Beinen die Sitzgarnitur im Wohnzimmer belegte, ihren bandagierten Zeigefinger anklagend in die Höhe erhoben, den Blick starr auf den Fernseher gerichtet, in dem sich ein Kleinwüchsiger zwischen Bärenfellen mit zwei Barbusigen vergnügte. Gut, hatte sie gesagt, fahr du nach Stanford und gewinne diesen albernen Wettstreit, dann können wir es uns nämlich leisten, dieses Experiment hier abzubrechen.

Experiment fand er dann doch einen unangemessenen Ausdruck für die letzten vierzehn Jahre, und deswegen brauchte er einen Augenblick, bis er begriff, dass sie damit ihre Ehe meinte, und während er darüber nachdachte, ob er seiner Verletzung Ausdruck verleihen oder doch, angesichts dieses sich ganz unverhofft öffnenden Auswegs, lieber darüber hinweghören sollte, war Heike einmal mehr zu schnell für ihn, und als er sich für erstere Möglichkeit entschieden hatte, von der er sich eine stärkere Position für die zweifellos bevorstehenden Verhandlungen ausrechnete, war sie bereits aus seinem Arbeitszimmer verschwunden und er musste ihr ins Badezimmer folgen, wo sich diese Hoffnung zerschlug, denn Heike hantierte dort mit einer großen Flasche Antiseptikum an ihrem Zeigefinger herum und demonstrierte damit sehr anschaulich das Patt der Verletzungen.

Bei jener Badezimmerszene war Kraft gerade angekommen, als er unter sich Neufundland und bald darauf das amerikanische Festland erblickte. Ein würdeloses Schachern, dessen er sich nur ungern entsann. Vier Wochen hatte er sich ausbedungen, vier Wochen, um sich in Stanford auf die Präsentation vorzubereiten, und zumindest war es auch für Heike ersichtlich, dass er nicht die geringste Siegeschance haben würde, wenn er die Preisfrage zu Hause, zwischen familiären und universitären Pflichten, zu beantworten versuchte, dass er Ruhe und Distanz zur Familie brauchte, um die schwierigen Fragen nach dem Woher das Übel und wohin mit dem Übel? zu beantworten, und dass er darauf angewiesen war, all seinen Restoptimismus zu reaktivieren, um zu begründen, weshalb alles, was ist, gut sei; etwas, das war auch Heike klar, was ihm desto besser gelingen würde, je weiter er von ihr weg war. Zwei Wochen gestand sie ihm zu, und dabei blieb es, selbst sein beredtes Ausmalen der pragmatischen Eleganz, mit der sich ihre zerrütteten Familienverhältnisse im Falle eines Sieges abwickeln ließen, die er zu seinem eigenen Erstaunen bereits ins Feld führte, vermochte daran nichts zu ändern. Dies, mein lieber Kraft, sagte sie, ihn zum ersten Mal beim gemeinsamen Nachnamen nennend, ist nicht die beste aller Welten, und verließ das Badezimmer.

In dieser Nacht schrieb er eine lange Mail, in der er Ivan seine Zusage übermittelte und ihn bat, für vierzehn Tage sein Gast sein zu dürfen, bevor er sich, Rücken an Rücken, neben seine bereits schlafende Frau legte, selbst aber lange keinen Schlaf fand und sich, jede Viertelstunde die Glockenschläge der Stiftskirche zählend, langsam in eine Wut hineinsteigerte; eine Wut, gespeist aus Heikes regelmäßigem Atmen, das ihm unangemessen friedlich vorkam, und dem Gefühl des Versagens angesichts der Tatsache, dass der Ausweg aus der Sackgasse, in die er sein Leben hineinmanövriert hatte, sich nicht, wie er immer angenommen hatte, im scharfen Nachdenken über die Welt – als solches bezeichnete er gerne Dritten gegenüber seine Profession, die er sich zugleich als Lebensform verordnet hatte –, sondern, wie es nun ganz offen zutage trat, doch einfach im Monetären fand, auch wenn, aber das schien ihm eher eine zusätzliche Kränkung, das erlösende Geld mit ebenjenem scharfen Nachdenken über die Welt erst einmal gewonnen werden musste.

Und weil es ihm gelang, ein leises Glimmen dieser Wut über die Wochen und den Atlantik zu retten, war es eine leichte Übung, diese während des endlos scheinenden Wartens bei der Einreise in Atlanta neu zu entfachen, während ein Beagle im Brustgeschirr der Grenzschutzbehörde es sich nicht nehmen ließ, zum dritten Mal eindringlich an Krafts Rucksack zu schnuppern, der zwischen seinen Beinen auf dem ausgetretenen Spannteppich stand und damit Anlass zu einer gründlichen Durchsuchung des Gepäckstückes durch die pferdeschwänzige Hundeführerin bot, von der sie sich auch nicht durch Krafts, ihm selbst unangebracht nervöse, ja fast schuldbewusste Erklärung abbringen ließ, der Hund sei vermutlich irritiert durch den Geruch eines Mortadellabrotes, das eine seiner Töchter, welche, habe er nicht eruieren können, da sie sich wieder einmal mehr gegenseitig die Schuld zugeschoben hätten, in ebenjenem – seinem, wie er betonte – Rucksack vergessen habe, nachdem sie ihn sich ungefragt und unerlaubterweise für den Maibummel ausgeliehen hatte – hierfür fehlte Kraft das englische Wort und er behalf sich erst mit May perambulation und versuchte es auf den verständnislosen Blick der Beamtin hin mit Spring … or let’s say early summer stroll, ein Ausdruck, der ihm, kaum ausgesprochen, im Zusammenhang mit seinen Töchtern unangemessen liederlich in den Ohren klang und ihn befürchten ließ, er habe sich damit in irgendeiner Weise verdächtig gemacht. Die Beamtin schien sich aber weniger Sorgen um seine Töchter als um die Gesundheit ihres Hundes zu machen, der schwanzwedelnd während dieser kleinen Konversation seine Schnauze wieder in Krafts Rucksack vergraben hatte und nun von seiner Herrin zurückgehalten wurde, die von Kraft, erstaunlich sachlich, ohne das geringste Anzeichen von Ekel in der Stimme, Auskunft darüber verlangte, ob sich jenes Mortadellabrot denn noch im Rucksack befände, was Kraft empört verneinte, er würde ja wohl kaum im September mit einem Wurstbrot vom letzten Mai in der Weltgeschichte herumfliegen; ordnungsgemäß habe er dies oder vielmehr, was davon übrig geblieben sei, entsorgt, aber offensichtlich habe sich der Geruch im Gewebe des Gepäckstückes festgesetzt. Kurz war er versucht, ihr die Mumifizierung der Stulle zu schildern, die dem Umstand geschuldet war, dass sich besagter Rucksack den Sommer über auf dem Dachboden befunden hatte, auf dem es oftmals unerträglich heiß und trocken war, aber es schien ihm, als verlören Hund und Halterin das Interesse an seiner Person, und so hielt er sich zurück und beschäftigte sich wieder mit seiner Wut, die sich nun, zusätzlich angefacht von einem vagen Gefühl der Demütigung, mit dem für Kraft jede Begegnung mit uniformierter Staatsmacht endete, erst recht Raum verschaffen konnte, aber auf dem Weiterflug mit Hilfe eines Scotchs und einer Packung Wasabi-Erbsen in eine hilfreiche Siegesgewissheit transformieren ließ, die ihn dazu verleitete, Ivan in der Empfangshalle des San Francisco Airports in einer überspannten Manier zu begrüßen, als schließe er im Vélodrome von Roubaix seinen Trainer in die Arme, dass es selbst dem vom István zum Ivan gewandelten Freund etwas zu viel Schulterklopfen wurde.

Überhaupt taten sich die beiden Männer schwer, zur alten Verbundenheit zurückzufinden, die sich über die Jahre, bei ebenso unregelmäßigen wie zufälligen Treffen auf Konferenzen und Kongressen in seltsamen Städten, zwischen Bielefeld, Tampere und Canberra, zu einem kümmerlichen Rest abgenutzt hatte, der ihnen – jedem für sich, denn darüber zu sprechen trauten sie sich nicht – umso schäbiger vorkam, je mehr sie sich durch den Verlust eines Gefühls der Zusammengehörigkeit zu einer Glorifizierung der alten Nähe verpflichtet fühlten.

Jene Nähe, die Schlüti, mit dem sich Richard Kraft damals die Wohnung teilte, die Türe hinter sich zuwerfend, am ersten warmen Frühlingstag des Jahres einundachtzig, in das noch klamme Treppenhaus in der Steglitzer Grunewaldstraße brüllend, als «mit den Daumen im Arsch des Anderen» charakterisiert hatte. Schlüti hatte nicht ganz unrecht gehabt, auch wenn aus seinen Worten die Bitterkeit des obsolet gewordenen Mitbewohners sprach, aber tatsächlich demonstrierten Richard Kraft und István Pánczél ihre Verbundenheit mit einer penetrant inszenierten körperlichen Nähe, die jenen ungewöhnlichen Ort für einen Daumen zumindest theoretisch erlaubt hätte, wiewohl ihnen solches gänzlich fernlag; ihre Liebe war ganz politischer und weltanschaulicher Natur.

Kraft, der in den Fächern Volkswirtschaft, Philosophie und Germanistik eingeschrieben war, den man aber auch in Veranstaltungen der Historiker, Soziologen und Politologen als engagierten Hörer antreffen konnte, genoss zu dieser Zeit an der Freien Universität einen Ruf als brillanter Denker, als einer, der mit seinen dreiundzwanzig Jahren bereits fast alles gelesen hatte, was man gelesen haben musste, als einer jener Studenten, denen eine große akademische Karriere sicher war; aber weil er eben nur einer von jenen war, suchte er nach einem sicheren Mittel der Distinktion und wandte sich zu diesem Zweck dem Thatcherismus zu, einer weltanschaulichen Strömung, von der er sicher sein konnte, dass sie ihn in der Studentenschaft genügend isolierte, um fortan unter den Vielversprechenden als der verschrobenste Vielversprechende und damit auf geheimnisvolle Weise als der Vielversprechendste unter den Vielversprechenden zu gelten.

Er erschrak gehörig, als in einer Vorlesung über Althusser am frühen Morgen des 20. Januars 1981 ein allen unbekannter junger Mann aus dem Auditorium das Wort ergriff, sich als ungarischer Dissident und politischer Flüchtling vorstellte und lauthals in gebrochenem Deutsch und ziemlich am Thema vorbei die an diesem Tag anstehende Vereidigung Ronald Reagans als historischen Moment und Wendepunkt in der Weltgeschichte pries, als Fanal gegen die kommunistischen Unterdrücker und ihre willfährigen Büttel in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten der freien Welt. Kraft fürchtete, hier eigne sich einer sein Thema und damit seinen unique selling point an, begriff aber schnell, dass dieser István Pánczél mit den zerdrückten Haaren am Hinterkopf ein wunderbarer Verbündeter war, der seinem einsamen Kampf gegen den starken Staat nicht nur die Legitimation des am eigenen Leib erfahrenen Unrechts, sondern auch den intellektuellen Glanz eines osteuropäischen Schachmeisters verlieh, denn István war als Mitglied einer Delegation der ungarischen Mannschaft zur Schachmeisterschaft der Universitäten nach West-Berlin gereist und hatte die Gelegenheit genutzt, sich abzusetzen.