8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

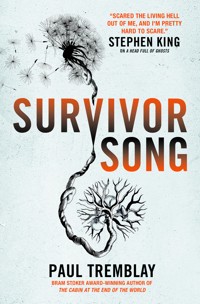

Un virus que se contagia como la rabia ha arrasado Massachusetts. Pero, a diferencia de la rabia, el periodo de incubación de esta enfermedad es inferior a una hora. Los afectados pierden el juicio y muerden a otras personas. Los enfermos y los moribundos abarrotan los hospitales, y todos los protocolos de emergencia han resultado ser insuficientes. La doctora Rams Sherman recibe la llamada de Natalie, una amiga embarazada que ha sido infectada. Su única opción para salvarse es llegar a un hospital donde puedan vacunarla... Y se le agota el tiempo. La lucha por la supervivencia se convierte en una angustiosa odisea contra reloj mientras ambas mujeres atraviesan un escenario hostil, sembrado de espeluznantes amenazas letales que las empujan al límite de sus fuerzas. Paul Tremblay (autor de La cabaña del fin del mundo y Una cabeza llena de fantasmas, y ganador de premios como el Bram Stoker o el Locus) vuelca todo su talento en una novela explosiva, llena de suspense y terror, que hiela la sangre con su carácter profético al haberse escrito poco antes de la pandemia de COVID-19.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

SURVIVOR SONG © 2020 by Tremblay, Inc.

© de la traducción: Manuel de los Reyes García Campos, 2024

Agradecido reconocimiento a Big Business por el permiso para reproducirun fragmento de «Heal the Weak», letras y música de Big Business © 2019

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: febrero de 2024

ISBN: 978-84-19680-59-4

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para Lisa, Cole y Emma.

It’s awful and still probably worse

They’re biters and rarely alone

And rarely alone.

(Es horrible y probablemente peor

Muerden y rara vez están solos

Rara vez están solos)

BIG BUSINESS:

«Heal the Weak»

NOTA DEL AUTOR PARA LOS LECTORES

Si os encontráis con espacios y páginas en blanco, no os asustéis: están ahí a propósito. O, bueno, a lo mejor sí que deberíais asustaros un poquito.

LA CANCIÓN DEL SUPERVIVIENTE

PREFACIO

ÉRASE UNA VEZ,

CUANDO LOS DESEOS TODAVÍA

SERVÍAN DE ALGO

Esto no es ningún cuento de hadas. Y menos uno de esos tan edulcorados, homogeneizados o disneyficados en los que no sale ni una sola gota de sangre, en los que a las bestias y los monstruos humanos les arrancan los dientes y les recortan las garras, en los que los niños están a salvo o son rescatados, en los que las crudas realidades de unas existencias no menos crudas se terminan silenciando, cuando no difuminándose de forma intencionada.

La noche anterior nadie tenía muy claro si apagar las luces era un consejo o una obligación en consonancia con el toque de queda declarado por el gobierno. Después de que Paul se hubiera quedado dormido, Natalie llegó al baño alumbrándose con la linterna del móvil en vez de encender una vela. Se sentía cada vez más torpe y no se atrevía a deambular por la casa con una llama en la mano.

Son las dos y cuarto de la madrugada y sí, Natalie vuelve a estar en el baño. Antes de que Paul se marchara, hace tres horas, había bromeado con él diciéndole que debería instalar allí un catre y una oficina. La ventana de la primera planta da al patio trasero semiprivado y a una valla de madera blanqueada por el sol que está pidiendo a gritos una buena mano de pintura. El césped ya se ha secado, hace meses que se rindió a las temperaturas abrasadoras del último verano más caluroso de la historia.

Le echarán las culpas del brote a ese calor, aunque también habrá docenas de otros villanos, al igual que héroes. Habrán de pasar años antes de que se establezca cuál es el árbol filogenético completo del virus, e incluso entonces continuarán apareciendo escépticos, negacionistas y cínicos oportunistas movidos por intereses políticos. Algunos, como suele ocurrir, se resistirán siempre a aceptar la verdad.

Para muestra, un botón: Natalie está fascinada con esa publicación de Facebook que apareció hace dos semanas en el muro de los Entusiastas de Stoughton de su ciudad. Ya va por los 2.312 comentarios. Natalie se los ha leído todos.

El texto en cuestión: El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre informa a la población de que, en una acción coordinada con el Departamento de Agricultura, se están repartiendo cebos con vacuna contra la rabia en la zona de MA. También se están colocando cebos en áreas concretas de los estados vecinos (RI, CT, NH, VT, ME, NY y, por precaución, PA). La vacuna está dentro de una ampolla de color verde caqui. Los cebos se dejarán caer desde avionetas y helicópteros hasta nuevo aviso. Si usted ve o encuentra algún cebo, por favor, no lo toque. Aunque no sean perniciosos para la salud, tampoco están diseñados para el consumo humano.

La foto: Visto desde arriba, el cebo es rectangular, del tamaño de una moneda de dólar, y su aspecto es el de una pastilla de plastilina con el centro abombado, como un panecillo recién salido del horno. Parece un Almond Joy de color verde que se pudiera comer de un bocado.

[Llevados por la ansiedad, Natalie y Paul ya se han zampado casi toda la bolsa grande de chuches de Halloween, y eso que todavía estamos a 21 de octubre].

En el dorso del cebo, una etiqueta de advertencia reza:

MNRI—888-555-6655

Vacuna contra la rabia no ingerir Vector de adenovirus activo

Vaccin antirabique ne pas manger Vecteur vivant d’adénovirus

MNRI—888-555-6655

Un pequeño ejemplo de los comentarios que se pueden leer en la antedicha publicación de Facebook, ordenados por orden cronológico:

Y si va un bicho y se come veinte de esos?

Menuda chorrada. Seguro que hay soluciones mejores.

Vacunar al mayor número de animales posible dentro de una población es la forma más eficaz de detener el contagio. Sería absurdo esperar que TODOS esos animales se presenten en el veterinario voluntariamente para recibir la vacuna. En serio, el mero hecho de disponer de cebos para su distribución es un gran paso adelante, además de mejor que quedarse de brazos cruzados.

¿Y si se lo traga un chiquillo? Me parece fatal todo esto.

Para eso está la advertencia. Aparte, me extrañaría que fuesen soltándolos por los patios. Solo en los bosques.

Dice que es una cepa nueva y acojonante de rara.

Un bicho rabioso es más peligroso que ingerir cualquier vacuna.

Pero si lo que te pone enfermo son las mismas vacunas. Todo el mundo lo sabe.

Vivo en una zona en la que hay muchos árboles y tengo gatos y nietos. A mí que no me vengan con mierdas de esas.

Me he comido cuatro cebos y ahora tengo una erección DE LA HOSTIA, se me ha puesto TODA VERDE y ya no se me baja.

HULK APLASTA!!!!

Pero que esto no es la rabia. Es otra cosa.

Tengo entendido que ni siquiera hace falta que te muerdan para pillarlo.

Nadie tiene ni idea.

La rabia normal va muy despacio, por norma general hacen falta semanas. Por lo visto esto te consume en cuestión de minutos.

Se han confirmado 42 casos de personas en Brockton. 29 en Stoughton. 19 en Ames.

Dónde te has enterado de eso?

Cuáles son los síntomas???

Dolor de cabeza y otros síntomas como los de la gripe solo que muuucho peores y te vuelves majara intratable y violento y empiezas a atacar a la peña y estás jodido y todos estamos jodidos porque esto no tiene cura.

>De eso nada. El post original habla de una vacuna. Dejad de intentar asustar a la gente.

Pues ya nos han puesto en cuarentena. Hale, encantada de conoceros.

Joooooooodeeeeeeer!

Dice mi hermana que van a chapar el Hospital Good Samaritan en Brockton. Están desbordados.

Cómo que desbordados?

He llamado a la consulta de mi pediatra y solo me salta un mensaje diciendo que vaya al Good Samaritan. Y ahora qué hacemos???

Yo vivo cerca y he oído tiros de metralletas.

Sabrás tú cómo suena una metralleta.

de todas formas no pueden hacer nada por nadie. hora de atrincherarse en el búnker hasta que se calmen las aguas. el que no corre vuela.

No saben lo que se hacen. Estamos apañados.

Tenemos que hacer piña y compartir la información. Información contrastada. Nada de rumores absurdos, nada de usar la palabra zombi, por favor, y nada de memeces sin pies ni cabeza.

Que esto no va a servir para nada. Lo que deberíamos hacer es cargarnos a todos los animales, a todos los infectados. Sonará cruel pero si no podemos salvarlos es preferible sacrificarlos antes de que nos contagien a todos.

La ventana del cuarto de baño tiene echado el pestillo. Natalie ha bajado la persiana blanca y no le quita el ojo de encima. Aunque está sola, no puede evitar que le dé corte cuando sale el chorro de orina, ensordecedor ahora que no hay ningún sistema de ventilación para disimular el sonido.

La emisora de AM crepita en el altavoz inteligente de la encimera de la cocina, como si la mala recepción y la calidad lamentable no fuesen más que los efectos especiales de algún programa de radio, el reinicio de una sintonía preprogramada e histérica.

El locutor de turno reitera que todos los residentes deberán permanecer en sus hogares y mantener las carreteras despejadas, utilizándolas solo en caso de emergencia. Natalie lee una breve lista de refugios y hospitales accesibles desde la circunvalación que traza la Ruta 128 alrededor del área metropolitana de Boston. La siguiente noticia habla de apagones aislados. National Grid no ha emitido ningún comunicado para explicar los motivos o predecir hasta cuándo durará la interrupción del servicio. La empresa adolece de falta de mano de obra tras el ERTE de un número significativo de electricistas y operarios sindicalizados, medida con la que se pretende eliminar la pensión de sus empleados. Otro locutor especula sobre el posible uso de cortes de luz temporales como medida de castigo contra aquellas comunidades que no colaboren con la cuarentena y el toque de queda.

Paul ha ido al supermercado Star, en la plaza de Washington, a poco más de mil quinientos metros de su pequeña casa de dos dormitorios. Iba a recoger una de esas radios solares con manivela, aparte de comestibles y más suministros. La Guardia Nacional se encarga de supervisar el reparto de las raciones.

Raciones. Así están, esperando su primer hijo, a falta de dos semanas para que Natalie salga de cuentas y subsistiendo a base de putas raciones.

Es media mañana y el cielo no podría verse más otoñal y plomizo. Más por superstición que por miedo [al menos eso es lo que se dice a sí misma], Natalie ha apagado las luces de la casa. Con las cortinas del mirador corridas, la planta baja es una galaxia inhóspita de pilotos azules, verdes y rojos cuyo resplandor cartografía toda una constelación de cachivaches domésticos y otros dispositivos hambrientos de electricidad.

Hace cincuenta y siete minutos que Paul le mandó un mensaje para decirle que, aunque ya casi había entrado en la tienda, a su teléfono le quedaba un seis por ciento de batería, por lo que lo iba a apagar con la intención de reservarlo por si acaso surgía alguna emergencia o tenía que hacerle alguna «consulta» a Natalie [las comillas de acojone son suyas] en los pasillos del supermercado. Paul se enorgullece de su frugalidad por lo que a la tecnología respecta y, como buen cabezota, insiste en no invertir ni un centavo en la actualización de ese móvil, que ya tiene varias generaciones a cuestas, la pantalla rajada y una batería cuya vida útil no podría ser más efímera. Natalie los maldijo a su teléfono y a él con un «Joder con tu puto móvil de mierda. Digooo, que te des prisa en volver, pastelito». Paul se despidió con un «El tío que tengo delante acaba de mearse encima y se la sopla. De mayor me gustaría ser como él. Ni se te ocurra bajar aquí. Vuelvo enseguida. Te quiero».

Natalie baja la tapa del inodoro sin tirar de la cadena; no quiere hacer mucho ruido. Se lava las manos, se las seca y teclea: «¿Has conseguido entrar ya?». La pantalla es una colección de bocadillos de diálogo azules, todos con el mismo mensaje, todos con cero respuestas.

En la radio, el locutor reitera que, si te han mordido o temes haber entrado en contacto con fluidos contaminados, deberías acudir de inmediato al hospital más cercano.

Natalie contempla la posibilidad de acercarse en coche al supermercado. Quizá plantándose allí con sus treinta y cuatro años, su barriga de embarazada y su boca de camionero consiga que alguien se apiade de Paul y lo cuelen por delante de don Bragueta Mojada, que lo dejen entrar de una vez en la tienda para que pueda volver a casa lo antes posible. Para ayer, por ejemplo. Le habría gustado acompañarlo, pero sabía que la espalda, las piernas, las articulaciones y el resto de los componentes de su cuerpo traidor serían incapaces de soportar lo que daban por sentado que sería como una hora de espera en la cola, o el doble.

Ahora está cabreada consigo misma, pues se le ocurre que podría haber alternado entre aguantar de pie y volver al coche a sentarse. Por otra parte, quién sabe dónde habrá tenido que aparcar Paul, teniendo en cuenta que su excursioncita a la tienda de vituallas tomada por asalto ya lleva camino de durar casi tres horas.

Le escribe de nuevo: «¿Has conseguido entrar ya?».

El bebé se mueve. Natalie se lo imagina recolocándose en su postura favorita. Parece que le gusta estirar las piernas o cambiar de posición después de que ella haya ido al baño. Esa sensación tan extraña y profunda sigue siendo igual de perturbadora, tranquilizadora y desoladora como el día que notó los primeros puñetazos y patadas. Natalie se acaricia el vientre y susurra:

—¿Por qué no le pide a alguien que le preste el móvil para ponerme un mensaje? ¿De qué nos sirve que ahorre batería si nos surge una emergencia aquí y no podemos llamarlo? Venga, dilo, «tienes toda la puta razón, mami». Bueno, va, no hables así todavía. Espérate un par de años, al menos.

Hace cuatro días que no pisa la calle, desde que la universidad de Stonehill, donde trabajaba, rompiera filas con la mayoría de los centros universitarios de la zona para cerrar sus colegios mayores y todos los edificios académicos y administrativos tanto a los estudiantes como a sus empleados, enviándolos a todos a casa. Aquella tarde, instalada en la mesa de la cocina, Natalie se dedicó contestar a todos los e-mails del Departamento de Desarrollo entre llamada y llamada a aquellos antiguos alumnos cuya residencia estuviese fuera de Nueva Inglaterra. Solo cuatro de las veintisiete personas con las que habló se dignaron hacerle un modesto donativo a la institución. Todos los que no le colgaron el teléfono de entrada querían saber qué estaba pasando en Massachusetts.

Natalie está tan nerviosa que empieza a recorrer la planta baja de un lado a otro. Todavía tiene los pies hinchados, a pesar de que la humedad y el calor inusitados de la jornada anterior se han evaporado durante la noche. Es como si todo su cuerpo, por dentro y por fuera [«gracias, pero no, gracias, hemorroides», piensa], estuviera inflándose o a punto de estallar. Llena una taza con agua y se instala en una de las sillas de madera de la cocina, la que tiene el asiento y el respaldo acolchados con cojines aplastados en un intento por conferirle algo parecido al confort.

Los locutores han pasado a leer palabra por palabra las medidas vigentes en Massachusetts relativas al aislamiento y la cuarentena.

Natalie suspira y se suelta el cabello castaño, recogido hasta ese momento en una coleta. Todavía está húmedo después de la ducha de esa mañana. Se recoge el pelo de nuevo, aunque sin tensarlo demasiado. Enchufa el móvil, a pesar de que la batería está casi al máximo, se levanta el vestido camisero azul y desliza una mano bajo la goma ancha de las mallas para rascarse la barriga. Quizá debería quitárselas para dejar que la piel de las piernas respire, pero eso requeriría el considerable esfuerzo de incorporarse, andar, agacharse, tirar… No se siente capaz de hacer tantas cosas en esos precisos instantes.

Abre Voyager, el diario que tiene instalado en el móvil. En su cabeza, pronuncia el nombre de la aplicación en francés [Voyageur], y así la llama también delante de Paul cuando quiere sacarlo de quicio. La utiliza para hacer un seguimiento del embarazo. La aplicación sincroniza de forma automática sus apuntes, fotos, vídeos y archivos de audio con su cuenta de Google Drive. Durante los dos primeros trimestres, Natalie la usaba al menos una vez al día, a menudo más. Compartía sus publicaciones con otras mamás primerizas, comunidad virtual entre la que causaba un jocoso revuelo cada vez que, en lugar de subir imágenes de cómo le aumentaba el bombo de una semana para otra, se dedicaba a compartir fotos de sus pies acompañadas de desternillantes [o así se lo parecían a ella] chistes de su propia cosecha sobre la velocidad a la que se estaban desarrollando esos gemelos. La frecuencia con la que Natalie se metía en la aplicación se redujo considerablemente en el tercer trimestre, periodo durante el que la mayoría de las entradas degeneraron en una enumeración clínica de molestia, la saga del desconcertante puntillismo rojo que se había apoderado de su pecho y su rostro [con descripción incluida del encogimiento de hombros de su médica, seguido de un impávido: «Seguro que no es nada, aunque también podría tratarse de lupus»], las injusticias del trabajo y una letanía de quejas en las que reiteraba su temor a que el embarazo fuese a durar para siempre. En los últimos diez días solo ha conseguido añadir un puñado de actualizaciones.

Natalie decide grabar una entrada de audio, que tiene la precaución de etiquetar como privada para no compartirla con quienes la siguen en línea: «Bonjour, Voyageur. C’est moi. Pues sí. Faltan dos semanas, día arriba o abajo. Qué expresión tan horrible. Arriba o abajo. Si lo dices muy deprisa, ni siquiera se entiende. Arribaoabajo. Arribaoabajo. Estoy sentada en mi casa, a solas, a oscuras. Las molestias físicas son legión, pero estoy tan muerta de miedo que ni siquiera puedo pensar mucho en eso. No sé qué será peor. Llevo cinco días seguidos poniéndome las mismas mallas. Me compadezco de ellas. No han hecho nada para merecerse algo así. [Suspiro]. Debería encender alguna luz. O abrir las cortinas. Que entre un poco de gris. No sé por qué no lo hago. Joder, Paul. Ya podías mirar el puto…».

El móvil vibra y en la pantalla se materializa un mensaje de Paul. «Ya he salido, por fin. Todos los bultos están en el coche. 5 minutos y llego».

Natalie reprime el impulso de burlarse de él por haber tecleado la palabra «bultos». Por si no diera bastante grima decirla en voz alta. Responde: «¡Yuju! Date prisa. Ve con cuidado, pero no te entretengas. Porfiiiii».

Le pide al altavoz inteligente que baje el volumen hasta volverlo inaudible. Quiere oír el coche de Paul cuando se acerque. La casa vacía hace sus ruiditos de casa vacía, esos cuya frecuencia está en sintonía con la imaginación y nuestros peores presagios. Natalie tiene cuidado de no hacer ella ningún ruido a su vez. Usa el móvil para echar un vistazo a las noticias, a Twitter, y todo es negativo. Abre Voyager de nuevo y escribe el dicho favorito de su padre: «Si estás mirando el agua, los huevos nunca se cuecen».

El coche de Paul entra carraspeando en la calle desierta y dobla el recodo del patio delantero vallado. El Forester verde es una antigualla de veinte años con trescientos veintipico mil kilómetros a sus espaldas y transmisión estándar. Otra excentricidad suya, entre irritante y enternecedora: conducir solo vehículos de transmisión manual, como si eso fuese indicativo de su valía. Lo peor de todo es que se le da fatal la mecánica y es incapaz de arreglar el coche por sus propios medios, de modo que la tartana se pasa el día en el taller y es ella a la que le toca rascar minutos de tiempo extra a su agenda para llevarlo y traerlo de la estación de tren.

Natalie se las apaña para ponerse de pie con esfuerzo mientras los neumáticos del armatoste de color verde trituran la grava del empinado camino de acceso. Desenchufa el móvil y se lo guarda en un bolsillo hondo de la sudadera gris con capucha y sin abrochar. En el otro lleva las llaves de su coche, de las que no se ha separado desde que saliera de Stonehill.

Entra en la sala de estar caminando al son que marcan los pasos de Paul en la grava. Se contiene para no reprenderlo. Debería hacer menos ruido al andar; debería ir con pies de plomo, tener más cuidado. Sale de detrás del coche con los brazos cargados de bultos de la compra. [Vale, sí, maldición, al final sí que eran «bultos»]. El maletero del Forester se ha quedado abierto y el chivato luminoso que te recuerda que te has dejado una puerta entreabierta reluce amarillo y chillón dentro del vehículo. Natalie vuelve a morderse la lengua para no gritar que lo cierre.

Paul forcejea de la forma más cómica con la puerta de la valla, que le llega a la altura de los muslos, sin soltar ninguna bolsa de comestibles. Solo que él no se ríe.

Natalie sale al porche rodeado de mosquiteras y susurra por una de las ventanas:

—¿Te echo una mano?

La asalta el impulso de carcajearse como una chiflada, mezclado con el no menos poderoso de echarse a llorar como una magdalena. Abre la puerta con mosquitera sintiéndose orgullosa de haberse atrevido a asomar la cabeza al exterior, a esa mañana de cuarentena. Se imagina por un instante una época imposible de paz y felicidad, dentro de unos cuantos años, una época en la que le contará a su preciosa y traviesa prole [insistirá en que su prole sea siempre traviesa] las adornadas historias de cómo sobrevivieron a esta noche y a todas las que vinieron después.

Natalie vuelve en sí, a un aquí y ahora repleto de quietud y silencio estremecedor. Expuesta y vulnerable, la abruman el tumulto de su interior, el microcosmos de Paul y el catálogo de horrores del ancho mundo que acechan fuera de su humilde morada.

Refunfuñando, Paul empuja la chirriante puerta, que se queda atascada en la grava [para variar], y arrastra los pies por la estrecha acera de hormigón. Natalie se queda en el porche y le aguanta la puerta hasta que él la termina de desplazar con el hombro. Ninguno de los dos se atreve a romper el silencio. Temen decir algo que, de un modo u otro, solo consiga amedrentarlos todavía más.

Paul cruza la casa tambaleándose, entra en la cocina y suelta las bolsas encima de la mesa. Resopla como si se estuviera ahogando cuando vuelve a la habitación principal.

Natalie se interpone en su camino con una sonrisa de oreja a oreja que disimula la oscuridad.

—Así se hace, Musculitos.

—No se ve una mierda. ¿Y si abrimos las ventanas o encendemos alguna lámpara, por lo menos?

—La radio ha dicho que la luz brillante podría atraer a los animales o a las personas infectadas.

—Ya, pero eso es por la noche.

—Prefiero pecar de prudente.

—Me parece estupendo, pero alúmbrame de alguna manera hasta que haya terminado de meter todas las compras.

Natalie saca el móvil, activa la linterna y le apunta a la cara.

—Ya se te acostumbrarán los ojos. —Aunque lo dice en broma, no es así como suena.

—Vale, gracias, mucho mejor.

Él se restriega los ojos y ella se arrima para darle un abracito y un beso en la mejilla. Natalie mide solo tres centímetros menos del supuesto metro setenta y cinco de Paul [que se empeña en asegurar, equivocadamente, que mide un metro setenta y ocho]. Antes del embarazo, entre ambos mediaban dos kilos de diferencia, aunque esas cifras son secretos que ninguno está dispuesto a compartir con el otro.

Aunque Paul no le devuelve el abrazo, presiona con la mejilla rasposa contra la de ella.

—¿Estás bien? —pregunta Natalie.

—Pues no, la verdad. Ha sido una locura. En el aparcamiento no cabía ni un alfiler, había coches subidos a las rotondas y pegados a los comercios y los restaurantes cerrados. Muchos se esfuerzan por ayudar al prójimo, pero no todos. Nadie sabe qué hacer ni qué está ocurriendo. Cuando me iba del supermercado, en la otra punta del aparcamiento se oían gritos, y me parece que alguien terminó disparándole a otra persona…, no vi nada, pero aquello eran tiros…, y de repente aparecen un montón de soldados que rodean lo que fuese que había en el suelo. Cunde el pánico, todos se ponen a tirar y a empujar y vuelven a oírse disparos. No he pasado más miedo en mi vida. Estamos…, no sé, esto me da mala espina. Sospecho que tenemos un problemón de los gordos.

La sangre aflora a las mejillas de Natalie; la voz apagada, temblorosa de Paul la horroriza tanto como el contenido de sus palabras. Siempre se ha ruborizado con facilidad, su piel es un contador Geiger integrado que mide con precisión tanto su amplio abanico de emociones como [para regocijo y burla de sus amistades] cualquier ingesta de alcohol. Aunque renunciar al alcohol durante el embarazo no le ha costado tanto como se temía, en estos momentos no le vendría nada mal una copita de vino blanco. O una botella entera.

Lo que Paul dice ahora es el eco de una conversación que tuvo lugar hace diez días:

—Nos tendríamos que haber largado a casa de tus padres en cuanto se empezaron a torcer las cosas. Todavía estamos a tiempo.

Aquella noche, Paul había entrado sin llamar en el cuarto de baño. Natalie estaba delante del espejo, aplicándose crema hidratante en las zonas secas de los brazos, y por alguna extraña razón no pudo evitar sentirse como si la hubiera pillado haciendo algo impropio.

«Deberíamos irnos —le dijo—. En serio. Agarramos el coche y nos mudamos con tus padres».

Hablaba como un niño que acabara de despertarse de una pesadilla.

Y aquella noche, ella había replicado:

«Paul. —Pronunció su nombre y se calló; saltaba a la vista que estaba nervioso, por lo que decidió darle tiempo para que se tranquilizase. Cuando le pareció que ya estaba lo bastante mortificado, continuó—: No nos vamos a ir a Florida. Mi doctora está aquí. He hablado antes con ella y me asegura que todo va a salir bien. El bebé nacerá aquí».

Lo que dice ahora es:

—Paul. No podemos.

—¿Por qué no?

—Se ha decretado una cuarentena federal. No nos dejarían salir.

—Hay que intentarlo.

—¿Y qué quieres que hagamos, tomar la 95 y colarnos en Rhode Island así como así? —Natalie no está discutiendo con él. De verdad que no. Es indudable que la situación es insostenible y no pueden quedarse. No le apetece quedarse y tener que acabar en un refugio de emergencia o en algún hospital saturado [«desbordados», los llaman]. Lo que está haciendo es exponerle sus argumentos con la esperanza de que a alguno de los dos se le ocurra una solución.

—No podemos seguir así, Natalie. Hay que hacer algo.

Coloca las manos entre las de ella, que se las aprieta.

—¿Y si nos detienen? A lo mejor nos separan. Acabas de contarme que lo del Star Market ha sido de locos. ¿Cómo te imaginas que estarán las cosas en las carreteras o en las demarcaciones interestatales?

—Buscaremos las secundarias.

Las secundarias, claro que sí. Natalie asiente con la cabeza, pero replica:

—Puede que este sea el momento más crítico…

—Ni siquiera te he dicho que había un zorro dando tumbos en el centro de la intersección de Washington Corner, como si estuviera borracho…

—… la cuarentena servirá para mantener el contagio bajo control…

—… y se tiró de cabeza contra la puta rueda delantera.

—… a nadie le pasará nada mientras no…

Natalie continúa hablando a pesar de que ahora se oye el sonido inconfundible de unos pasos en la grava del camino de acceso. Sus sentidos están en sintonía con él. Lleva tanto tiempo viviendo en esa casa que sabe cuál es la diferencia entre el crujido sostenido de unos neumáticos, el sutil tabaleo de los gatos y las ardillas, el allegro de las patas de la mascota de los vecinos, una juguetona crestada rodesiana tan grande como un poni [pensamiento fugaz: ¿dónde se habrán metido esos vecinos y Casey, su perra? ¿Se largarían antes de la cuarentena?], y los andares percusivos de una persona.

Los pasos son apresurados, se aproximan con rapidez a la casa, aunque la cadencia está mal. La cadencia es truncada. Suena un salto rechinante, un traspié, dos pasos pesados seguidos de una corrección sincopada, un trastabillar, un arrastrar. Alguien o algo se estrella contra la puerta entreabierta de la valla y profiere tres ladridos tonantes.

Una vez superada la sorpresa inicial, Natalie poco menos que se derrite de alivio creyendo [o queriendo creer] que lo que se oye es precisamente a Casey, la perra. La sorpresa da paso a la preocupación. Se pregunta qué estará haciendo la perra allí fuera, sola. En la radio han dicho que las mascotas sin vacunar podrían ser vectores insospechados del supuesto virus.

Se gira, estira el cuello y se asoma a la puerta principal, al otro lado del porche. Una mancha borrosa de gran tamaño que camina sobre dos patas se pasea por delante de la pequeña fila de ventanas con mosquiteras. Vuelven los ladridos, que ahora más bien parecen expectoraciones, una tos dolorosa. Un hombre aparece a tres metros de ella. El desconocido abre la puerta con mosquitera y entona con voz clara y profunda, aunque también seca y rasposa:

—Llegaron las lluvias con el otoño. A la intemperie me mojo. —Después, gruñe—: Eh-eh-eh. —Una vocalización que es toda diafragma y fondo de la garganta.

A gritos, Natalie y Paul le piden al hombre que se vaya. A gritos también, se lanzan preguntas e instrucciones cruzadas.

El desconocido es blanco, corpulento, mide más de un metro ochenta y debe de estar más cerca de los ciento veinte kilos que de los cien. Lleva puestos unos vaqueros mugrientos y una camiseta de manga larga con publicidad de una cervecería de la zona. Cruza la puerta e invade el porche con su presencia. Con cada tos/ladrido se dobla y se retuerce, y luego su cuerpo recupera de golpe una rigidez antinatural. Apunta con el dedo a Natalie y Paul, estira el brazo hacia ellos. Natalie solo puede ver la forma y el contorno de su rostro, siluetado por la tenue claridad diurna a su espalda.

—Eh-eh-eh.

Pese al miedo que la atenaza, esos monosílabos primitivos resuenan inquietantes y familiares en su memoria ancestral. Aun sin el apoyo de claves visuales o el contexto de la pandemia en curso, basta con oír a ese hombre para saber que está enfermo. Espantosa e irreparablemente enfermo.

El miedo de Natalie muta en un ataque de ira teñido de instinto de supervivencia. Aprieta el puño, da un paso al frente y chilla:

—¡Fuera de nuestro porche, payaso!

Paul reacciona con más agilidad y se apresura a colocarse delante de ella. Cierra la puerta de la entrada con tanta fuerza que el marco y la pared se estremecen. Su mano pierde el contacto con el pomo por un momento y es incapaz de echar el pestillo antes de que el hombre comience a empujar contra ella.

—¿Natalie? —Paul grita su nombre como si fuese un interrogante; una pregunta que, sin ser retórica, tampoco obtiene respuesta.

Paul se ve obligado a retroceder a trompicones cuando la puerta se abate de golpe. La suela de sus zapatillas rechina al deslizarse por el suelo de madera. Paul flexiona las piernas y baja un hombro para intentar estabilizarse, recuperar el equilibrio que ya ha perdido sin remedio. Sus pies dejan de resbalar y se enredan, tropiezan el uno con el otro. Paul se cae de rodillas y la superficie deslizante lo arrastra como una marea.

El desconocido termina de abrir la puerta y encajona a Paul contra la pared. Continúa empujando. El hombre eclipsa la puerta blanca casi por completo. Es la cara oculta de la luna.

—¡Solo quiero hablar! —vocifera—. ¡Dejadme pasar! ¡No me deis de lado!

Tira de la puerta hacia él antes de utilizarla para golpear a Paul. El hombre y la puerta se convierten primero en un mecanismo sencillo y luego en un pistón a plenas revoluciones. Los impactos de la hoja contra su marido, de su marido contra la pared, producen un sonido hueco, seco, enfermizo. Los gritos de Paul se oyen amortiguados. Las paredes y el suelo se estremecen; el lobo feroz no piensa parar de soplar hasta que haya derribado su casa.

Natalie cubre de un salto la escasa distancia que la separa de la cocina. Tira una taza grande, azul, medio llena del agua que debería haberse bebido hace un rato y aparta el altavoz inteligente de un revés para agarrar el cuchillo de chef que hay sobre la tabla de cortar.

La puerta principal se cierra con fuerza. El volumen de los gritos de ambos hombres se intensifica.

—¡Fuera! —chilla Natalie, y—: ¡Déjalo en paz! —Y regresa corriendo a la entrada, sujetando el cuchillo ante ella como si fuese una antorcha. Sus ojos ya se han acostumbrado a la oscuridad de la casa.

Paul está sentado en el suelo, esforzándose por encontrar asidero con los pies en el suelo. De su frente y cerca del codo derecho manan sendos regueros de sangre. El desconocido se agacha, se cierne sobre él, un objeto de gravedad innegable. Sus enormes manos apresan los hombros de Paul y lo atraen hacia él en un abrazo de oso. Paul tiene el brazo izquierdo inmovilizado al costado. Arremete con la mano libre e intenta apartar el rostro del hombre del suyo. El hombre profiere unos balbuceos indescifrables, una retahíla de oclusivas ininteligibles, antes de interrumpirse como si su delirante idioma inventado se le hubiera agotado de súbito, como si hubiera terminado de recitar algún ritual arcano, y en ese instante la emprende a bocados con Paul. Los mordiscos no son sostenidos, no arrancan jirones de piel; son tan centelleantes como la picadura de una serpiente. La boca del desconocido no se demora en ningún sitio en concreto. En cuestión de segundos ha mordido el brazo de Paul, el pecho de Paul, el cuello de Paul, la cara de Paul.

—¡Que no me deis de lado, dejadme pasar!

La camisa del hombre se ve desgarrada y teñida de rojo a la altura del hombro izquierdo, cerca del cuello. Un ataque de espasmos se apodera de sus brazos, de todo su cuerpo. Sufre una arcada y ruge la versión gimoteante de un «no». Sacude la cabeza y se gira como si la sangre lo repeliera, como si le molestara o le enfureciera, pero no para de morder.

Natalie cruza la habitación esgrimiendo el cuchillo.

Paul apoya los pies en el suelo y los dos hombre se incorporan, enderezan la espalda. Los brazos del hombre todavía le constriñen el torso. Paul lanza un último puñetazo con la diestra, un golpe que impacta en el ojo de su agresor. Este chilla, ladra y da dos portentosos pasos hacia delante, izando y transportando a Paul hasta el rincón del recibidor antes de impulsar todo su peso hacia delante y abajo, aplastando la nuca de Paul contra el recio asiento de roble de la mecedora de la madre de Natalie, una antigüedad. El contacto se salda con un topetazo húmedo, pulposo, que antecede a un seco chasquido.

Natalie proyecta el cuchillo hacia abajo, apuntando al centro de la espalda del hombre, que se gira y desvía la trayectoria de su brazo de un golpe. La hoja se desliza sobre su omoplato izquierdo trazando una parábola que atraviesa la tela y la piel.

El hombre gira sobre los talones y se encara con Natalie. Es de mediana edad y está empezando a quedarse calvo; su aspecto es de lo más normal, anodino. Podría ser del barrio, aunque también podría no serlo. Una mueca de rabia y pavor distorsiona sus facciones. Cuando ruge de nuevo, Natalie no logra distinguir lo que dice porque está gritando a su vez.

Vuelve a levantar el cuchillo y se lo intenta clavar en el cuello de toro. El hombre lo detiene con las manos, forcejea con la hoja y recibe a cambio una serie de cortes en las palmas y las yemas de los dedos. Chilla, pero no se retira. Le aferra la muñeca. Tiene las manos calientes, resbaladizas de sangre, y tira de ella hacia él, contra él. Natalie nota el impresionante calor de su fiebre a través de las mallas que le cubren el vientre.

Cuando el hombre le tose a la cara, su aliento es radiactivo. Le tiemblan los labios, un espasmo de sonrisas y muecas alternas. Su lengua es una anguila nerviosa que culebrea en medio de un óvalo tumefacto de espuma viscosa.

Es todo boca. Fauces abiertas.

Natalie se tira a un lado al tiempo que proyecta la rodilla contra su entrepierna, pero sin equilibrio no hay impulso con el que imprimirle fuerza a ese golpe.

El desconocido le levanta el brazo derecho por encima de la cabeza, acopla los labios a la cara interior de su antebrazo y la muerde. La fina sudadera no le ofrece la menor protección. Natalie grita y suelta el cuchillo. Aunque le gustaría zafarse, retirar el brazo, el instinto la impele a temer dejarse un trozo de sí misma atrás si se mueve. La presión aplastante, combinada con un escozor agudo, es una llamarada en su piel desgarrada, un dolor para el que Natalie carece de referentes. La sensación asciende por su brazo incluso después de que el hombre la suelte y ella trastabille de espaldas hasta caerse en el sofá.

El hombre abre y cierra las manos ensangrentadas. Solloza con estruendo durante un instante fugaz, como si se hubiera dado cuenta de lo que se ha roto dentro de él, de lo que él ha roto a su vez. Y después suelta un ladrido. Otro puto ladrido.

Se gira y vuelve a concentrarse en Paul, que no se ha movido, que no va a moverse. Porque Paul está despatarrado, tendido de espaldas, con la cabeza entre los anchos balancines de la mecedora, girada hacia la pared. Girada de un modo que no es natural, que ni siquiera es posible. Presenta un bulto en el cuello, la piel se tensa sobre una protuberancia bulbosa, un error fisiológico y topográfico de catastróficas consecuencias.

Natalie se levanta del sofá y, a pesar del incendio desatado que se extiende por todo su brazo, de la punzada de advertencia que nota en el costado inferior izquierdo, se agacha y recoge el cuchillo del suelo. La mordedura palpita y el dolor se expande, amplía su radio con cada nuevo latido.

El hombre levanta a Paul y continúa mordiéndolo, zarandeándolo de un lado a otro con parsimonia, como enfrascado en una tarea sin importancia pero que debe completarse. El cuerpo de Paul rebota contra la puerta, contra la pared, contra la mecedora.

Y Paul no grita de dolor en ningún momento. En ningún momento se mueve por voluntad propia.

Natalie atisba horrorizada la parte anterior del cráneo de Paul, hundida y combada. La flacidez con la que su cabeza cuelga y se mece señala sin sombra de duda que ese cuello ya no funciona, que no volverá a funcionar.

Hunde el cuchillo con las dos manos y entierra la hoja hasta la mitad entre los omoplatos del desconocido. Cuando lo suelta, permanece incrustado en el sitio.

El hombre gime y suelta a Paul entre la mecedora y la pared. Alguna parte del cuerpo de Paul repica contra el panel metálico del radiador.

Natalie retrocede hasta la puerta de la entrada, aún abierta. Hunde la mano izquierda en el bolsillo de la sudadera en busca de las llaves del coche. Siguen ahí.

El hombre se gira tambaleante, intentando desclavarse el cuchillo que está fuera de su alcance. Es como una peonza que ya hubiera llegado al límite de sus rotaciones. Le falta el aliento y sus «eh-eh-eh» ya no son más que resoplidos cada vez más débiles. Sus revoluciones dan paso a una lenta trayectoria orbital que lo aleja de Natalie y de la puerta. Irrumpe en la cocina dejando un rastro de manotazos rojos en la pared, a su derecha. Los pasos lentos, atronadores, que retumban en el suelo de madera se reducen a un deslizar y arrastrar de pies, como si estos se hubieran convertido en hojas de lija.

Natalie se imagina ovillándose en la esquina de la habitación junto al cadáver de Paul mientras este todavía conserva el calor, cerrando los ojos e implorando, rezando, deseando que la casa se derrumbe sobre sus cabezas para así no tener que volver a abrir los ojos jamás.

Pero no se queda junto a su difunto marido, sino que se obliga a salir al porche a pesar de que le tiemblan las piernas. Tiene el brazo herido estirado, lejos del vientre. Reprime el impulso de gritarle a Paul, de pedirle perdón y despedirse de él. Un soplo de brisa helada le condensa el sudor en la cara.

Mientras el farfullante lobo feroz se pierde de vista en las entrañas de su humilde morada, Natalie, sin hacer ruido, cierra la puerta de la entrada a su espalda.

Porque esto no es ningún cuento de hadas. Esto es una canción.

RAMS

La doctora Ramola Sherman ejerce en la consulta pediátrica Norwood desde hace tres años. De los cinco médicos que componen el equipo, Ramola es la que más solicitudes de pacientes nuevos recibe. Su reputación se ha extendido por toda la zona: la doctora Sherman es meticulosa, rebosa amabilidad y energía y se muestra imperturbable al tiempo que exuda una confianza y un aura de autoridad profesional que todos los progenitores, sobre todo si son primerizos, ansían. A los niños les fascina su acento británico, que ella no duda en exagerar a fin de arrancarles una sonrisa cuando acuden a verla con sus diversas dolencias. Hasta deja que los más pequeños acaricien ese mechón rojo que tanto les llama la atención en medio de su melena morena, siempre y cuando se lo pidan como Dios manda.

Ramola nació en South Fields, una populosa ciudad portuaria sita en la costa nororiental de Inglaterra, donde el río Tyne desemboca en las frías aguas del mar del Norte. Su madre, Ananya, emigró allí desde la antigua Bombay (ahora Mumbai) con sus padres en 1965, cuando tenía seis años. Ananya imparte cursos de Ingeniería en South Tyneside y es políglota. Aunque es recelosa por naturaleza, su lealtad no conoce límites si consigues ganarte su confianza. Es parca en palabras y hace décadas que no pierde una discusión. Es más bajita que su hija, que no llega al metro sesenta, pero a los ojos de Ramola su madre proyecta una sombra imponente. El padre de Ramola, Mark, es blanco y ofrece un aspecto apocado con sus gafas de montura de alambre y la nariz enterrada en alguno de los tres periódicos que lee cada día, aunque su presencia no resulta menos intimidante gracias a unos brazos y unos hombros fornidos adquiridos por toda una vida trabajando como albañil. Reservado por lo general, eso no le impide ser aficionado a los chistes y buen mediador en cualquier disputa. Provinciano irredento, solo ha salido del Reino Unido cinco veces en toda su vida, incluidos tres viajes a los Estados Unidos: el primero, para asistir a la graduación de Ramola en la universidad de Brown; el segundo, un lustro después, cuando su hija se licenció en la facultad de medicina de Brown; y la tercera ocasión, hace tan solo un verano, para pasar una semana con Ramola. La sofocante humedad del área de Boston en julio lo dejó refunfuñando sobre lo demencial que era el tiempo, como si la temperatura y el punto de condensación fuesen un capricho de los inocentes habitantes de Nueva Inglaterra. La infame y posiblemente apócrifa primera cita de Ananya y Mark había incluido un poco atento visionado de Encuentros en la tercera fase, la visita a un pub de postín y la primera partida de lo que se terminaría convirtiendo en un campeonato de billar a dos bandas, entre amistoso y reñido, que abarca ya varias décadas. Ambos progenitores juran y perjuran haberse alzado con la victoria en aquel encuentro.

Es media mañana. Ramola se termina las sobras de pizza sin tomate que ya llevaban cuatro días en el frigorífico antes de llamar por Skype a su madre. La imagen de Ananya salta de una punta a otra de la pantalla del portátil porque mamá es incapaz de conversar sin gesticular con las manos, incluida la que sostiene el teléfono. Está preocupada, como es comprensible, pero también tranquila, gracias al cielo, y se dedica a escuchar más que a hablar. Ramola le cuenta que la mañana ha sido apacible, dentro de lo que cabe. Lleva dos días sin salir de casa. Lo único que ha hecho es tirarse en el sofá, ver las noticias, tomar chocolate caliente y consultar el correo y los mensajes de texto por si acaso hubiera alguna novedad sobre su papel dentro del plan de respuesta de emergencia. Mañana por la mañana, a las seis, está previsto que los especialistas de Metro South se personen en el hospital de Norwood. Hace treinta y seis horas que los coordinadores de unidades del Centro de Mando de Emergencia convocaron a todos los médicos de atención primaria para asignarles sus puestos. Ahora necesitan una segunda oleada de apoyo. No es buena señal que la hayan llamado tan pronto después de la primera convocatoria.

Ananya se lleva la mano libre al pecho y sacude la cabeza. Ramola teme que una de las dos se eche a llorar.

Le dice a su madre que debería leerse los protocolos de formación (aunque ya lo haya hecho, y dos veces) antes de recoger algo de ropa. La esperan turnos de dieciséis horas hasta quién sabe cuándo y lo más probable es que tenga que quedarse a dormir en el hospital. Es una excusa; su mochila ya está preparada y aguarda junto a la puerta.

Mamá chasquea la lengua y murmura una breve plegaria antes de pedirle a Ramola que le prometa que tendrá cuidado y que le escribirá siempre que pueda. Después mueve el teléfono y en el encuadre aparece Mark, que lleva allí todo el rato, escuchando desde el rinconcito del desayuno, con los codos apoyados encima de la mesa, la boca tapada por sus grandes manos y las gafas levantadas sobre la coronilla. Sus ojos siempre se ven diminutos cuando no las lleva puestas. Él sí que ya había empezado a llorar, y al verlo, a Ramola también se le saltan las lágrimas. Antes de que ella cierre la ventana del chat, papá agita una mano, carraspea y, con una voz que suena a años luz de distancia, pregunta:

—Es un follón de narices, ¿verdad?

—Verdad verdadera.

—Tú ándate con mil ojos, tesoro.

Ramola tiene treinta y cuatro años y vive sola en una casita de dos habitaciones y ciento cuarenta metros cuadrados, una de las cuatro residencias adosadas que componen la pequeña urbanización de River Bend, ubicada en Canton, Massachusetts, veinticinco kilómetros al suroeste de Boston. Fueron sus padres los que, con toda su buena intención, la animaron a comprar esa casa alegando que, como su trabajo estaba bien remunerado y ella ya iba «teniendo una edad» (el «Gracias por recordármelo, mamá» de Ramola no había impedido que Ananya volviese a machacarla una y otra vez con lo mismo), haría bien en convertirse en propietaria y dejar de tirar el dinero empeñándose en vivir de alquiler. Ramola se arrepiente de haber comprado nada y se siente como una tonta por haber dejado que, al final, sus padres la convencieran contra su voluntad. A efectos prácticos, la casa es demasiado espaciosa para sus necesidades y sus gustos. La mesa de la enorme sala principal está desaprovechada, pues prefiere sentarse a comer en la isla de granito de la cocina o en el sofá, delante del televisor. El despacho/cuarto de invitados se ha convertido en un almacén/vertedero lleno de polvo para los montones de libros de texto que no se siente capaz de vender ni de dejar que se pudran en el sótano. La cuota colegial que paga todos los meses, sumada a los elevados impuestos municipales, representa una carga económica más onerosa de lo que se imaginaba. Todos esos espacios abiertos (los techos de catedral, la buhardilla con vistas al salón) conspiran para que los gastos de calefacción y aire acondicionado sumen más del doble de lo que pagaba en su piso de una habitación en Quincy. Y, por si fuera poco, Ramola tiene por delante otros doce años antes de haber terminado de pagar el exorbitante crédito universitario que tuvo que pedir para matricularse en la facultad de medicina. Les ha contado en confianza a Jacquie y Bobby, dos enfermeras de la consulta, que no es que se sienta deprimida en el sentido clínico de la palabra cada vez que entra en casa, pero desde el punto de vista económico, sí. Jacquie y Bobby son sus amigas del trabajo más íntimas, aunque solo hayan salido juntas un puñado de veces, por lo general para celebrar algún cumpleaños o la inminencia del tiempo libre propio de las Navidades.

El portátil está cerrado; el televisor, apagado; el móvil, en su bolsillo. Sabe que debería dejar algún dispositivo encendido, permanecer conectada, pero también necesita descansar (aunque solo sea por un instante, por un par de inhalaciones profundas) del asalto de los informativos y su alud de noticias contradictorias. Reina un silencio inquietante en la casa, que ha pasado de ser demasiado grande a directamente cavernosa, como si la luz y el sonido de los medios digitales ocupara un espacio físico, externo.