12,99 €

Mehr erfahren.

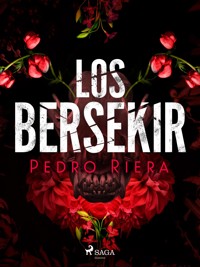

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

¿Estás preparado para encontrarte con el Bichogordo y demostrar tu valentía? En el pueblo Acedo de los Aguiluchos los niños tienen la costumbre de introducirse en el bosque durante la primera luna creciente del verano para que una criatura gigantesca que acecha entre los árboles conocida como el Bichogordo, los asuste. Matías es un recién llegado. Su padre lo ha arrastrado al pueblo para que asiente la cabeza y vaya concienciándose de seguir el legado familiar: el mundo de la publicidad y el marketing. Sin embargo, al mismo tiempo que Matías trata de superar las expectativas de su padre tendrá que enfrentarse a la sobrecogedora y misteriosa presencia del monstruo local. Pedro Riera es el autor de esta entrañable novela sobre los sueños y los temores infantiles que fue ganadora del premio a Mejor Novela Nacional Independiente Templis 2009.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Pedro Riera

La criatura del bosque

Saga

La criatura del bosque

Copyright © 2023 Pedro Riera and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788728515075

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.

A mis padres

La criatura del bosque era la gran protagonista de una tradición que había arraigado con fuerza en Acedo de los Aguiluchos, un pueblo aislado de montaña. Todo empezó cuando, a raíz de un desafío, dos niños se toparon con la temible bestia en medio del bosque durante la primera noche de luna creciente.

Por aquella época, todavía no se había construido la piscina municipal y, en verano, los chiquillos iban a bañarse a una poza que se encontraba a media hora andando desde el pueblo, en un remanso del río. Un día, dos de aquellos niños empezaron a discutir delante de la niña que les gustaba sobre quién era el más valiente de los dos y acabaron retándose a arrojarse al agua desde las rocas que limitaban la poza por uno de sus lados. El que saltara desde más alto ganaría. Establecieron que se irían tirando por turnos, tantas veces como fuera necesario, y que cada nuevo salto debería superar en altura al de su rival. El duelo terminaría cuando uno de los dos ya no se atreviera a saltar.

El desafío le pareció muy tonto a la niña a la que pretendían impresionar. De entrada, a ella no le despertaba ninguna admiración que se tiraran al agua desde aquellas rocas; los chicos mayores lo hacían constantemente. El punto más alto estaba a siete metros de la poza e incluso ella, que tenía ocho años recién cumplidos, ya había saltado desde allí una tarde que estaba sola, simplemente para probarse a sí misma que era capaz de hacerlo. Pero lo que le pareció más ridículo era que sabía que ese número lo habían montado en su honor. Y a ella no le gustaba ni le gustaría jamás ninguno de esos dos niños; eran demasiado salvajes e impetuosos. La niña estaba secretamente enamorada de un chico tímido y taciturno que se dedicaba a curar a los animales que encontraba heridos por el bosque y que normalmente no se metía en el agua porque estaba demasiado fría para él.

Los dos niños iniciaron su peculiar duelo arrojándose desde una roca que estaba apenas a dos metros del agua y fueron incrementando la altura muy poco a poco. Era evidente que querían alargar la contienda al máximo para tener la ocasión de exhibirse, no sólo delante de la niña, sino también de todo el grupo de amigos. A aquellos dos chicos siempre les había gustado ser el centro de atención. Antes de tirarse al agua, hacían mucho el payaso, gesticulaban de forma teatral fingiendo temblar de miedo, o simulaban un resbalón para dar más emoción al salto. Sus amigos les reían las gracias y aplaudían. A la niña todo aquel espectáculo le aburría.

Entonces, uno de los niños calculó mal el salto y cayó cerca de una gran roca de afilados cantos que había en un extremo de la poza. El otro pensó que lo había hecho a propósito y se tiró aún más cerca. A partir de ese momento, el pique se hizo mucho más peligroso, ya que con cada salto no sólo iban aumentando la altura, sino que también se aproximaban más y más a la roca. La niña comprendió que si no los detenía, uno de ellos acabaría por hacerse daño. Y como sabía que con palabras no convencería a ese par de brutos, decidió pasar a la acción. Sin pensárselo dos veces, trepó hasta la roca más alta, la que estaba a siete metros, hizo una reverencia a sus atónitos amigos, y se zambulló de cabeza en la poza.

Todos aplaudieron y la vitorearon, puestos en pie, menos los dos niños, que se habían quedado pasmados. De pronto, su duelo carecía de sentido. La niña a la que habían querido impresionar les había puesto en ridículo.

Abandonaron la competición y fueron a tumbarse a la roca plana donde solían tomar el sol. Fingían indiferencia, pero era obvio que estaban muy dolidos. La chica se acercó nadando hasta ellos. Ahora que había conseguido que dejaran de saltar, quería animarles de nuevo. Y sabía perfectamente cómo hacerlo. Bastaría con que les propusiera un nuevo reto para que pudieran demostrar su valor. Un reto que no fuera tan peligroso.

–¿Os ha gustado mi salto? –les preguntó, saliendo del agua.

–Bah, cualquiera puede saltar desde esa roca –comentó uno de ellos.

–Lo sé. Por eso no entiendo a qué venía tanto numerito. ¿A quién creíais que ibais a engañar? A mí no, desde luego. Aunque, con toda esta historia, he de reconocer que me ha entrado curiosidad por averiguar quién es el más valiente de los dos. ¿Qué os parece si os pongo yo una prueba?

Los dos chavales se incorporaron al instante sobre sus codos.

–Di lo que sea y lo haremos. Yo no le tengo miedo a nada.

–Y yo menos.

–Bien, esto es lo que quiero que hagáis. Esta noche iréis los dos juntos al bosque y tomaréis el camino que lleva al Cerro de Ahorcaperros. Caminaréis en la oscuridad hasta que uno de los dos reconozca que tiene miedo y quiera volver.

–¿Podemos llevar una linterna?

–Claro que no. El bosque no da ningún miedo con una linterna.

–Pero es que hoy habrá luna nueva. Estará todo tan oscuro que no se verá nada. Ni siquiera podremos mantenernos dentro del camino.

–Entonces iréis mañana. Al estar la luna en primera fase creciente, alumbrará lo justo para que veáis el camino. De todas formas, podréis llevar una linterna cada uno, por si pasa algo, pero el primero que la encienda, perderá el reto... ¿Qué me decís? ¿Os atreveréis a hacerlo?

–Vale, pero el que gane será tu novio.

–Ni hablar –respondió ella–. Nada más tengo ocho años. Soy demasiado pequeña para tener novio. Antes tengo que vivir mi vida. Además, el día que quiera tener novio, seré yo quien lo elija a él y no él a mí.

–¿Le darás un beso al ganador?

–Ni lo sueñes. Nunca seré el premio de una competición.

–Entonces, no iremos.

–Ya me imaginaba que erais unos cobardicas.

Como era de esperar, la provocación surtió efecto.

Dos noches más tarde, los dos chicos se escaparon de sus casas y se adentraron juntos en el bosque. A pesar de la oscuridad, no sintieron miedo y estuvieron charlando animadamente para demostrarse el uno al otro que estaban tranquilos. Ambos sabían que el bosque no era peligroso. Hacía años que no había ni osos ni lobos, y los jabalíes sólo atacaban si te acercabas a sus crías o estaban heridos. Así que no tenían nada que temer. Pero, poco a poco, los ruidos del bosque fueron haciendo mella en su serenidad y dejaron de hablar. Tampoco ayudaba mucho a mantener la cabeza fría el camino que había elegido la niña, precisamente el que conducía al Cerro de Ahorcaperros. En un par de ocasiones, un sonido demasiado cercano hizo que se pararan en seco con el corazón en un puño y la linterna fuertemente apretada en la mano. Pero ninguno la encendió. Ambos querían ganar aquella competición al precio que fuera.

Siguieron internándose en el bosque durante media hora larga, cada vez más inquietos. Todavía les quedaba bastante para llegar al cerro, cuando se produjo un sobrecogedor silencio. De golpe, desapareció el fondo sonoro de insectos nocturnos que los había acompañado todo el rato. Los dos niños se detuvieron, muy asustados, y miraron a su alrededor. Aquel silencio no presagiaba nada bueno. Pasaron unos segundos y, al frente, sonó un fuerte chasquido. Alguien, o algo, había roto una rama. Los dos amigos palidecieron. Si se trataba de un animal, debía de ser enorme. El corazón les golpeaba con fuerza contra el pecho. Otra rama se partió. Esta vez, mucho más cerca.

Fuera lo que fuera aquello, se aproximaba, y lo hacía muy rápido. Uno de los niños encendió la linterna y apuntó al frente. Vislumbraron una silueta gigantesca que se escondía entre la maleza, huyendo de la luz, una especie de simio enorme. Los niños empezaron a retroceder paso a paso, sin darle la espalda al espeso follaje y temblando de miedo, cuando un aterrador rugido desgarró la noche.

Echaron a correr al mismo tiempo.

Aquella bestia los estuvo persiguiendo durante varios minutos. La podían oír, abriéndose paso a través de la espesura, detrás de ellos, cada vez más cerca. Había momentos en que llegaba a estar casi a su altura y ya parecía que los iba a atrapar, cuando de golpe dejaban de oírla. Unos segundos después aparecía al otro lado del camino, agitando el follaje y jadeando con un estertor espeluznante. A partir de cierto momento dejó de perseguirlos, pero los niños siguieron corriendo.

Mientras tanto, los padres de uno de los niños habían descubierto que su hijo no estaba en la cama. Al no encontrarle por ningún lado, empezaron a preocuparse y despertaron a uno de sus amigos. Él les contó el asunto del desafío. Un grupo de adultos se dirigía ya a buscarlos al bosque cuando los vieron aparecer corriendo, muertos de miedo y empapados de sudor. En cuanto recuperaron el aliento, contaron que un gorila gigante los había perseguido. Los mayores, al ver el susto que se habían llevado, no fueron capaces de reñirles por aquella travesura.

Al día siguiente, no se hablaba de otra cosa en el pueblo.

Los adultos se morían de risa al comentar el suceso. Todos estaban convencidos de que alguien se había enterado del plan de los niños y les había gastado una broma. Y los propios niños, a la que pasaron un par de días, reconocieron que, aunque habían pasado mucho miedo, había sido una experiencia muy emocionante.

Esa semana, el grupo de amigos acudió varias veces al lugar donde se les había aparecido el monstruo y localizaron algunas ramas rotas entre la maleza, pero ninguna huella. En una de aquellas excursiones, uno de ellos sugirió montar una nueva expedición la próxima primera noche de luna creciente. Todos aceptaron. Pero esta vez lo hicieron con el consentimiento de los adultos. La mayoría de los padres de aquellos chicos eran gente de pueblo, estaban acostumbrados a convivir con la naturaleza, ellos habían hecho cosas más imprudentes a la edad de sus hijos, y consideraban que aquel juego podía ayudar a los niños a perder el miedo al bosque.

Catorce niños participaron en la expedición. El mayor tenía doce años y la más pequeña seis. Partieron a las nueve de la noche, apenas asomó la luna.

De nuevo se adentraron en el bosque y de nuevo se les apareció aquel monstruo, que los persiguió a través de la maleza, oculto a la vista y siempre a punto de alcanzarlos. Pero esta vez, junto a los rugidos del monstruo y a los gritos de terror, también sonaron algunas risas excitadas entre los niños que huían. El grupo llegó corriendo al pueblo. Todos estaban felices y orgullosos de haber participado en la expedición nocturna y fingían no haber tenido miedo. Únicamente la más pequeña, que hasta entonces había demostrado una gran entereza, rompió a llorar desconsolada en cuanto vio a su madre. La madre la abrazó y trató de confortarla, le explicó que sólo era un juego y que no debía tener miedo. Pero la niña no paraba de llorar.

–Bicho gordo y malo –decía, sorbiéndose los mocos–. Bicho gordo y malo...

Los que la oyeron no pudieron evitar sonreír.

Y desde aquel día, el monstruo pasó a llamarse “Bichogordo”.

También desde aquel día, todas las primeras noches de luna creciente del verano, año tras año, los chiquillos del pueblo se adentraban en el bosque en grupo para que el Bichogordo los asustara. Se convirtió en un ritual que hacía que los niños se sintieran mayores y afrontaran sus miedos a la oscuridad y al bosque. Sin embargo, nunca se averiguó quién era el vecino del pueblo que se disfrazaba de monstruo. Puntualmente se sospechó de alguien, pero esas sospechas nunca se llegaron a confirmar.

La noche del Bichogordo era un gran acontecimiento para los niños, pero también era un día de fiesta para los adultos. En cuanto los niños partían hacia el bosque, todo el pueblo se reunía en el bar del ayuntamiento a esperarlos, tomando un vasito de vino, con lo que, en principio, debería haber sido sencillo averiguar quién era el Bichogordo. Sólo podía ser uno de los pocos ausentes. El problema era que los ausentes variaban de un año al otro. A nadie se le escapaba que detrás del Bichogordo podía haber más de una persona. Sin embargo aquél era un pueblo pequeño. Era muy difícil guardar un secreto durante mucho tiempo. La única posibilidad de mantener oculta la identidad del Bichogordo era que se hubiesen organizado dentro de la misma familia o dentro de un grupo íntimo de amigos. Los más curiosos llegaron a confeccionar listas de ausentes, para compararlas de un año al otro, pero no consiguieron establecer vínculos sólidos entre ellos. Y cada año que pasaba, el asunto se complicaba más y más.

La cuestión de la identidad del Bichogordo se convirtió en un rompecabezas indescifrable. Muchos habitantes del pueblo estaban contentos de que fuera así. La incógnita envolvía al Bichogordo en un halo de misterio y hacía que aquellas expediciones fueran mucho más emocionantes. Y, a fin de cuentas, lo realmente importante era que el Bichogordo nunca decepcionaba a los niños. Siempre estuvo en su sitio, esperando, dispuesto a asustarlos y perseguirlos, y nunca les hizo el menor daño. Alguna vez un chiquillo tropezó y cayó al suelo durante la precipitada huida y se hizo un rasguño en el codo o en la rodilla, pero eso fue todo, nada que no se curara con un poco de alcohol y una tirita.

Durante años nadie pensó que el Bichogordo pudiera ser peligroso.

Pero precisamente el año en que se cumplía el treinta aniversario del inicio de la tradición, sucedió algo inesperado y violento en el bosque que hizo pedazos la tranquilidad del pueblo y tuvo a todos sus habitantes con el corazón en un puño. Un suceso que cambiaría para siempre la vida de un niño de diez años que, según su padre, era demasiado fantasioso. Un niño que se llamaba Matías.

Matías tenía dos años cuando su padre, Simón Rotundo, se divorció de su madre, así que no recordaba la época en que todavía vivían juntos. De haberlo hecho, lo más posible es que no la hubiera añorado.

Para él, su padre era un señor extraño y se habría sentido incómodo si se lo hubiera encontrado merodeando por casa a la vuelta del colegio. Solían verse una vez cada dos o tres meses. En general, durante el fin de semana. Simón Rotundo siempre pasaba a buscarle más tarde de lo que había dicho y le llevaba al zoo. Le compraba golosinas, refrescos, patatas, y mientras Matías corría de una jaula a otra, él discutía por el teléfono móvil en tono malhumorado. A veces, se enfadaba tanto que se ponía a golpear con el pie contra el suelo, y levantaba una pequeña nube de polvo alrededor de su zapato. Aquellas llamadas eran siempre muy largas, de veinte minutos a media hora, y en cuanto colgaba, recibía otra. Al niño no le molestaba que su padre estuviera tan ocupado. Al contrario, lo prefería, ya que nunca sabía de qué hablar con él.

A Matías le traía sin cuidado lo que hiciera su padre en la vida, pero sabía que tenía que ser amable con él porque su madre se lo había pedido durante una de sus charlas en serio. Así que, un día, en cuanto colgó el teléfono, le preguntó:

–¿Papá, por qué estás siempre hablando por teléfono?

–Lo siento, hijo. Tengo algunos problemas en el trabajo.

–Pero hoy es domingo. ¿Tú también trabajas los domingos?

–En mi trabajo no hay festivos. Cuando hay que trabajar, se trabaja. Es así.

–¿Y qué trabajo es ése?

–Soy director creativo, hijo…

En ese momento, el teléfono les interrumpió y después ya no retomaron la conversación. Sin embargo Matías quedó bastante impresionado de que su padre fuera un “creativo”. Por aquel entonces tenía cinco años y no sabía a qué se dedicaban los creativos, aunque estaba convencido de que se trataba de algo muy importante. Por lógica, si los panaderos hacían pan, los malabaristas hacían juegos malabares, los escaladores escalaban y los bailarines bailaban, los creativos tenían que crear. Y por lo que él sabía, el Creador era Dios.

Su abuela siempre le leía historias de Dios en un libro viejo con las tapas rojas que sacaba de su mesilla de noche. Al principio, decía una de aquellas historias, Dios creó el cielo y la tierra. Luego, separó la luz de las tinieblas, dando lugar al día y la noche. A continuación, reunió las aguas donde ahora están los mares y los océanos e hizo aparecer lo árido, que son los continentes, y en los continentes hizo crecer la hierba y los árboles, y formó montañas, ríos y lagos. Lo llenó todo de animales, de peces y de reptiles, y por fin creó al hombre a su imagen y semejanza. Por todo ello le llamaban el Creador. Por lo tanto, si su padre también creaba, debía de ser una especie de ayudante de Dios. Y no un ayudante cualquiera. Él no era un simple creativo. Era un director creativo. Matías se imaginó que cuando un río cambiaba de rumbo sin permiso o un lago se secaba, le llamaban a él para que lo arreglara. Así no debían molestar a Dios con asuntos menores. En cuanto llegó a esta conclusión, Matías entendió por qué su padre estaba siempre tan ocupado al teléfono.

Pero aquel malentendido se despejó muy pronto.

Sólo una semana más tarde, estaba viendo la televisión con su madre, cuando informaron de un terremoto que había devastado una zona desértica de Asia. Las casas de un pueblo de adobe se habían derrumbado y la gente vivía ahora en grandes tiendas de campaña. También mostraron imágenes temblorosas del momento en que se producía el seísmo, una enorme grieta se abría en una colina y un alud de rocas sepultaba una carretera. La madre miraba la escena angustiada.

–No te preocupes –le dijo Matías–, papá lo construirá de nuevo.

–¿Papá? –preguntó la madre muy sorprendida–... Escucha, hijo, papá no se dedica a la ayuda humanitaria. Él no reconstruye poblados.

–No, no me refería al pueblo. Hablaba de la colina y de la montaña. Él las arreglará.

–¿Ah, sí? ¿Y cómo las va a arreglar?

–No sé cómo lo hace, pero ése es su trabajo. ¡Él es el director creativo! Me lo contó el otro día. Ayuda a Dios con los problemas pequeños.

La madre rió al oír las conclusiones a las que había llegado el niño y le explicó que, en realidad, un creativo se dedicaba a inventar anuncios de televisión y no a reconstruir montañas. Al oírlo, Matías quedó desconcertado.

–¿Anuncios de televisión? ¿Qué anuncios? –preguntó, atónito.

–No sé, hace muchos. Ahora están poniendo uno suyo de un detergente, seguro que lo has visto. Es de una madre que anima a su hijo a mancharse de barro y de mermelada, porque así tiene ocasión de usar su detergente nuevo.

–¿Detergente?

Matías había creído que su padre era uno de los ayudantes de Dios y ahora descubría que se dedicaba a vender detergente por televisión.

–¿Y por qué se llaman creativos si son vendedores? –preguntó.

La madre sonrió.

–No son unos vendedores cualquiera –le explicó–, son vendedores de lujo. Ganan mucho dinero. Y para demostrar que son muy buenos, supongo que tienen que empezar por venderse a sí mismos. Por eso se han inventado lo de “creativos”.

–¿Eso no es trampa? ¿Como mentir o algo así?

–Bueno, supongo que más bien es una estrategia. No es exactamente mentir. ¿Sabes cómo llaman a los anuncios entre ellos?

–Anuncios. ¿Cómo los van a llamar?

–Los llaman películas.

–¡Pero si no son películas!

–Lo sé. ¿Pero a que así suena mucho más importante?

Matías reconoció que realmente sonaba mucho mejor y se quedó meditando sobre todo lo que acaba de descubrir, pero no le guardó rencor a su padre porque le hubiera engañado de esa forma. De hecho, no tardó en olvidar que alguna vez había creído que fuera el ayudante de Dios.

Simón Rotundo volvió a ser ese extraño señor que le llevaba cada dos o tres meses al zoo, y que llegaba a las fiestas de su cumpleaños con un gran regalo debajo del brazo, siempre tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido. Y eso era todo. Para Matías aquel hombre no tenía ningún peso específico en su vida, así que no se podía ni imaginar que representara una amenaza para él.

Es cierto que, en una de sus charlas en serio, su madre le había advertido que en presencia de Simón Rotundo tenía que evitar a toda costa hablar con Yago, su amigo invisible. Matías había obedecido sin presentir ningún peligro. Simplemente pensó que su padre era como otros adultos, que no acababan de entender que tuviera un amigo invisible.

Las cosas empezaron a complicarse durante una de las excursiones al zoo. Ese día, Simón Rotundo estuvo más pendiente de Matías que de costumbre. Desconectó el móvil y, mientras paseaban, le hizo muchas preguntas: sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre si seguía estando en el equipo de fútbol de la escuela, sobre si tenía novia o no. Y luego, tras un corto silencio y en tono más grave, le preguntó:

–¿Ya has pensado qué quieres ser cuando seas mayor?

Matías nunca se lo había planteado y encogió los hombros con indiferencia. Entonces Simón Rotundo inició un largo discurso. Habló de la imaginación y de la fantasía, dijo que eran excelentes cualidades siempre que estuvieran orientadas en la dirección adecuada. También mencionó a Yago. El niño intentó escucharle porque sospechaba que aquello era importante. Pero, por mucho que se esforzó, no consiguió prestarle atención más allá de los primeros dos o tres minutos. Enseguida se distrajo con las interesantísimas cosas que sucedían a su alrededor. Así que no se enteró de lo que le contaba su padre. Captaba un monótono parloteo a su lado y fingía escuchar con leves movimientos de la cabeza, como hacía a menudo con los mayores. Hasta que, de repente, se dio cuenta de que su padre se había quedado callado y le miraba muy serio.

–¿Qué te parece? –le preguntó Simón Rotundo.

Matías no sabía qué responder, pero intuyó que su padre esperaba que se mostrara de acuerdo con él, así que lo hizo.

–Bien –contestó.

–¿Estás seguro? –Simón Rotundo sonrió, evidentemente satisfecho.

–Sí, me parece genial –dijo Matías, aliviado por haber acertado.

–Entonces, ¿tenemos un trato?

–Sí, tenemos un trato.

–Buen chico.

Simón Rotundo le acarició la cabeza y enseguida encendió el móvil. Se pasó el resto de la tarde hablando por teléfono. Matías consideró que con esa respuesta había despachado el asunto y lo olvidó al momento. Se sentía demasiado feliz de que por fin le dejara libre para ir a ver a los animales.

No obstante, sus problemas sólo acababan de empezar.

Un mes más tarde, Simón Rotundo se presentó en su casa con un aspecto radiante y le dijo a Matías que tenía una sorpresa para él. Traía un DVD. Lo puso en el reproductor y se sentaron a verlo. Era la ceremonia de una entrega de premios de publicidad. Todo el mundo iba vestido de forma elegante y los presentadores hablaban en francés. Antes de desvelar quiénes eran los ganadores de las diferentes categorías, pasaban los anuncios que entraban a concurso en una gran pantalla, todos en diferentes idiomas.

Matías entendió el que había hecho su padre porque estaba en castellano. En él aparecía un joven que se sentía abrumado por el futuro que le esperaba en la vida: el trabajo en una oficina deprimente, el tener que pagar la hipoteca del piso, los llantos del bebé en medio de la noche, las aburridas comidas con la familia de su esposa. Huyendo de todo ello, el joven se subía a un coche y conducía por una hermosísima carretera de montaña al atardecer. Un locutor decía que ese coche te hacía libre. Matías se quedó desconcertado al ver el anuncio. Él no entendía mucho de coches, pero por lo que sabía, el coche suponía ante todo un problema. Y un problema serio. Su madre, que era muy dulce y estaba siempre de buen humor, se transformaba en un ser odioso en cuanto se subía al coche. Insultaba a los peatones y a los otros conductores, les pitaba, y cuando se pasaba más de diez minutos dando vueltas a la manzana sin encontrar un sitio donde aparcar, empezaba a pegar puñetazos contra el volante y a renegar entre dientes. Se quejaba de que el mecánico le robaba, de los impuestos, de las subidas de la gasolina, y sobre todo de las multas, eso sí que la ponía hecha una furia; podía decir las cosas más espantosas sobre el alcalde. Y su madre no era la única que reaccionaba así. Él veía a diario que el coche producía el mismo efecto en la mayoría de la gente. Una vez, incluso, presenció una pelea a puñetazos entre dos señores. Así que no entendía cómo un coche te podía hacer libre. De hecho, era exactamente lo contrario. Si querías ser libre, lo primero que tenías que hacer era desprenderte de tu coche.

Matías miró a su padre de reojo, muy inquieto. Cuando acabaron de pasar los cinco anuncios que entraban a concurso, una señora con un vestido de lentejuelas abrió un sobre y dijo, muy entusiasta, la marca del coche que supuestamente te hacía libre. Una cámara enfocó a Simón Rotundo, que avanzó hacia el estrado, entre los aplausos del público. La chica del vestido de lentejuelas le entregó una estatuilla y el padre habló por un micrófono.

–Dedico este triunfo a mi hijo Matías –dijo–. Sangre de mi sangre, carne de mi carne.

Recibió un nuevo aplauso y volvió a su sitio. Cuando se iba a proceder a la entrega del siguiente premio, Simón Rotundo detuvo el DVD con el mando a distancia y miró a Matías con una amplia sonrisa, esperando a que dijera algo. Aunque Matías no sabía qué decir. El silencio se prolongaba y empezaba a hacerse incómodo, así que la madre se decidió a intervenir.

–Hijo, tu padre ha ganado un premio muy importante y te lo ha dedicado. ¿No te sientes orgulloso de él?

–Sí...

–¿Entonces, qué te pasa? ¿No has entendido el anuncio?

–No, no mucho... No entiendo cómo un coche puede hacerte libre.

–¿Cómo dices? –preguntó Simón Rotundo.

–Mamá se pone furiosa cada vez que se sube al coche.

Simón Rotundo soltó una carcajada.

–No todo el mundo es como tu madre, hijo. Hay gente que tiene más paciencia cuando se sube a un coche. Además, ésa es precisamente la magia de la publicidad. Nunca hay que hablar de las cosas negativas. En esta película, por ejemplo, lo que he hecho es recordarle al público ese momento de paz que todos hemos experimentado alguna vez al volante de un coche, conduciendo por una carretera solitaria al atardecer, en el que nos hemos olvidado de todos nuestros problemas durante un rato. Y hago que lo asocien con la marca del coche, ¿entiendes? Pero todo eso ya lo irás aprendiendo poco a poco... ¿Qué? ¿Crees que le podemos contar ya nuestro pequeño secreto a mamá?

El niño no sabía a qué se refería, pero asintió con timidez.

–¿Se lo cuento yo o se lo cuentas tú?

–Mejor tú.

–Está bien. Escucha, Aurora, tengo una gran noticia –dijo Simón Rotundo–. Matías me ha dicho que quiere ser creativo y que vendrá a trabajar conmigo a la agencia, ¿verdad, hijo?

Matías consideraba que todavía era pronto para decidir qué sería de mayor, pero ya tenía muy claro que nunca sería creativo publicitario, así que no supo disimular su estupor al oír esa afirmación. Simón Rotundo, al ver la reacción del niño, comprendió que Matías no le había estado escuchando aquel día en el zoo y se puso hecho una furia.

–Me habéis estado engañando –le dijo a Aurora, poniéndose en pie y señalándola con dedo acusador–. Me dijiste que el niño estaba mucho más centrado, pero es mentira. Sigue viviendo en las nubes. Estuve más de media hora hablando con él, explicándole las ventajas de ser publicista y no escuchó ni una sola palabra. ¡Ni una! Por lo visto, sólo le has enseñado a disimular. Ahora sabe fingir que atiende, pero sigue encerrado en su mundo. Por Dios, Aurora, esto es muy serio. ¿No te das cuenta de que ya tiene diez años? Pues se acabó. Ya que has demostrado que no sabes educarlo, voy a tener que tomar cartas en el asunto. Estabas advertida. Te di la oportunidad de ponerle remedio y no lo hiciste. No me extrañaría que siguiera teniendo ese amigo invisible... Sí, claro, ¿por qué no me ibais a mentir también en eso? Os creéis que soy idiota y os equivocáis. Nadie se ríe de Simón Rotundo. ¡Nadie! ¡Y mucho menos su familia!

–No te enfades, Simón –dijo Aurora en tono calmado–. No es lo que crees. El niño te estuvo escuchando, me lo contó todo al volver a casa. Sólo te dijo que quería ser creativo para no decepcionarte. Te veía muy ilusionado con la idea. Pero en realidad no quiere ser publicista y no sabe cómo decírtelo, por eso ha reaccionado así ahora.

Simón Rotundo pareció dudar.

–¿Es eso verdad? –le preguntó a Matías.

–Sí –dijo el niño, muy aliviado de que su madre hubiera improvisado aquella mentira.

–Escucha, esas cosas tienes que hablarlas conmigo –comentó con voz malhumorada, sentándose en el sofá–. Soy tu padre. No deberías tenerme miedo.

–Lo siento.

–Está bien, por esta vez no pasa nada. Pero dime, ¿por qué no quieres ser creativo?

–No lo sé, no estoy seguro de querer dedicarme a vender coches...

–¿Vender coches? ¿Crees que yo soy un vendedor de coches? ¿Eso es lo que piensas de mí? Pues para que te enteres, la publicidad es un arte. Nosotros, los creativos, somos los nuevos filósofos. Decidimos las tendencias de la moda. La forma en que piensa la gente. Le dictamos lo que debe comer. Lo que debe beber. Cómo debe oler. A qué tiene que dedicar su tiempo libre – Simón Rotundo se puso en pie de nuevo–. ¡Yo decido si a los hombres les deben gustar las mujeres con los pechos grandes o pequeños! Invento el tipo de hombre ideal. Y luego, si me da la gana, lo cambio. ¡Soy un líder de opinión! ¡Convierto en oro todo lo que toco! ¡Soy el rey Midas! ¿Y tú te atreves a llamarme vendedor de coches? Tú, un niño de diez años que todavía no ha aprendido ni a vestirse. Mírate. ¿Es que tu madre no te ha enseñado que las costuras de la camiseta van por dentro? ¿Dónde tienes la cabeza?

–Lo siento.

–Lo siento, lo siento... ¡Siempre lo siento! ¿Crees que puedes arreglarlo todo diciendo “lo siento”? ¿Por qué no piensas antes de hablar?

–Cálmate, Simón, estás asustando al niño –intervino Aurora.

–Pues que no me insulte.

–No te ha insultado. Acabas de pedirle que sea sincero contigo y mira cómo te pones a la que dice lo que piensa. ¿Y luego te extrañas de que te mienta?

–Seguro que has sido tú la que le ha metido en la cabeza que soy un vendedor de coches. Te lo advierto, Aurora, no consentiré que os riáis de mí. Tenemos un acuerdo. Si no respetas tu parte, yo no respetaré la mía. Así que ándate con ojo. Ahora me tengo que ir. Alguien que de verdad aprecia mi trabajo me ha organizado una fiesta. He sido un estúpido al pasar antes por aquí. Y a ti, Matías, te voy a demostrar quién es Simón Rotundo. Voy a convertir un despiste tuyo en una nueva moda. En sólo tres meses, todos los niños de tu edad llevarán la camiseta al revés. Luego ya me dirás si una hazaña así está al alcance de un vendedor de coches.

Simón Rotundo tomó su americana del respaldo del sofá y se fue de la casa pegando un portazo. Aurora salió detrás de él. Matías se asomó al balcón y estuvo mirando cómo discutían sus padres en la calle. No podía oír lo que decían porque el ruido del tráfico se lo impedía, aunque Simón Rotundo dejó de gesticular poco a poco y su voz se hizo menos brusca. Cuando la madre volvió a subir, le pidió a Matías que se sentara con ella en la cocina; iban a tener una de sus charlas en serio.

–El otro día, en el zoo, no le estuviste escuchando, ¿verdad? –le preguntó al niño.

–No, pero te juro que lo intenté, mamá.

–¿No te acuerdas de lo que te dije?

–Perdona, no sé qué me pasó.

–Bueno, por esta vez, creo que lo hemos arreglado. Pero a partir de ahora, no será suficiente con que lo intentes. Tienes que conseguirlo, cariño. Es muy importante que escuches a tu padre cuando habla. ¿Me has entendido? Y, sobre todo, recuerda que no puedes hablar con Yago delante de él. Ni una palabra. Es muy, muy importante. Papá cree que Yago dejó de existir hace mucho tiempo. ¿Crees que lo podrás hacer?

–Sí, mamá.

–Muy bien. Supongo que ya has entendido que no tienes que llamarle vendedor de coches nunca más, ¿verdad?

–¿Por qué se enfada siempre tanto?

–Tu padre es huérfano y ha tenido una vida muy difícil. Se crió en un pequeño pueblo, con su abuelo. Vino a la ciudad con catorce años y desde entonces no ha dejado de trabajar ni un solo día. Empezó haciendo fotocopias en una agencia de publicidad y ha llegado a ser el director creativo. Y es una agencia muy importante. Sólo le gustaría tener un poco de reconocimiento por tu parte. Tú eres su único hijo. Por eso no le gusta que le llames vendedor de coches.

–No lo he hecho aposta.

–Lo sé, y él también lo sabe. Así que no te preocupes. Ahora le llamaremos por teléfono y te disculparás con él, ¿de acuerdo? Y si quieres hacerle feliz, la próxima vez que te pregunte si quieres ser creativo, dile que no estás seguro, pero que la idea te tienta. A ti no te cuesta nada y a él le hará mucha ilusión. De todas formas, es algo que no tendrás que decidir hasta dentro de muchos años.

Matías llamó a su padre y ambos se disculparon por su comportamiento. El asunto quedó temporalmente solucionado.

Durante cinco largos meses no se volvieron a ver.

Simón Rotundo, además de ser director creativo, era multimillonario. Hizo su fortuna de muy joven gracias a su extraordinario olfato para los negocios.

Todo empezó una tarde en la que estaba trabajando en la agencia con otros colegas en un anuncio de flanes y se presentó un extraño personaje, un hombre desgreñado, sin afeitar y con la mirada un poco ida. Todos le tomaron enseguida por un loco y, si le escucharon, fue porque llevaban cinco horas seguidas sin tomarse un descanso y necesitaban despejarse un poco.

El hombre explicó que había invertido todo su dinero en un producto que no conseguía vender y buscaba alguna idea genial que, al menos, le permitiera recuperar la inversión. El producto en cuestión era una especie de masa gelatinosa color vómito cuyo único mérito era ser asquerosa y que, según el hombre, debería haber hecho furor entre los niños. Lo había llamado Zumbatroncho. El problema era que, por un fallo de fabricación, una vez abierto el bote, la masa se mantenía gelatinosa durante pocos minutos y enseguida se solidificaba, con lo que perdía toda su gracia. Y ahora tenía diez millones de unidades de Zumbatronchos de las que nadie quería saber nada.

–Siempre se podría pensar en algo –le dijo uno de los creativos–. Depende de cuánto dinero esté dispuesto a gastarse.

–Bueno, en realidad, ése es mi otro problema –dijo el hombre, algo avergonzado–. Estoy arruinado. Además de una buena idea, necesito también un socio. Si ustedes se hicieran cargo de los costes de la campaña, yo estaría dispuesto a compartir las ganancias.

El creativo le explicó que la agencia no financiaba campañas y le echó sin demasiadas contemplaciones. Una hora más tarde, todos se habían olvidado de aquella excéntrica visita. Pero esa noche, al abandonar la oficina, Simón Rotundo reparó en la muestra de Zumbatroncho que el hombre había dejado olvidada encima de una mesa y sintió un intenso cosquilleo en el estómago que le impulsó a llevárselo. No era la primera vez que su intuición se expresaba a través de aquel cosquilleo. Simón Rotundo lo llamaba su sexto sentido, y siempre que se había dejado guiar por él, había tomado la decisión acertada.

En casa estuvo examinando la muestra. La sacó del bote y comprobó que en poco rato se convertía en una masa endurecida sin ninguna gracia. Iba a tirarlo todo a la basura, cuando se fijó en que, en una esquina del bote, el fabricante advertía que si se calentaba el Zumbatroncho al fuego podía explotar. Simón Rotundo sonrió al leer aquel aviso; no se imaginaba a quién se le podía ocurrir calentar aquella masa repugnante al fuego, pero luego decidió hacer el experimento. Metió la masa en una sartén y se alejó hasta la puerta de la cocina a observar. La masa fue hinchándose poco a poco; emitía un inquietante silbido. Cuando alcanzó el doble de su tamaño, estalló en mil pedazos. Algunos alcanzaron a Simón Rotundo en la cara y en el cuerpo, con un sonido pegajoso, pero no le hicieron ningún daño porque la masa había recuperado su viscosidad original y no estaba lo suficientemente caliente como para quemarle.

La siguiente hora la pasó recogiendo los restos de Zumbatroncho, ya endurecidos, que habían quedado desperdigados por toda la cocina. Descubrió que no manchaban y que era muy fácil despegarlos de la pared, incluso de las superficies más rugosas y de la ropa. Sólo le causaron problemas los dos trozos que se le habían enredado en el pelo. Era imposible quitárselos. Al final se tuvo que resignar a pegarse un par de tijeretazos. Fue entonces que se le ocurrió la idea.

Al día siguiente, después de pasar por la peluquería a que le arreglaran los trasquilones que se había hecho, fue a visitar al dueño de los Zumbatronchos. Le dijo que rodaría un anuncio y se encargaría de todos los gastos a cambio de repartir los beneficios de las ventas al cincuenta por ciento. El hombre, que estaba desesperado y ya no tenía nada que perder, aceptó.

Simón Rotundo se puso enseguida al trabajo. Invirtió en el proyecto los ahorros de diez años y, además, tuvo que pedir un importante préstamo al banco.

El anuncio se limitaba a reproducir el experimento que Simón Rotundo había realizado en su cocina. Un niño con una preciosa melena rubia y cara de diablillo se llevaba a tres amigos a un descampado, hacía un fuego y ponía a calentar el Zumbatroncho en una sartén. La explosión alcanzaba de lleno a los cuatro, dejándolos cubiertos de esa masa gelatinosa color vómito. Todos reían a carcajadas. En el siguiente plano, aparecía una madre muy enfadada cortándole el pelo a su hijo a tijeretazos y riñéndole. Un locutor advertía: “Los Zumbatronchos son geniales, juega con ellos, pero ni se te ocurra calentarlos, porque te explotarían en la cara. ¡No lo hagas! ¡Es peligroso y no tiene gracia! ¡Obedece a tu madre!” En el último plano del anuncio, aparecían los cuatro niños rapados al cero con cara de absoluta felicidad. El rubio decía en tono provocador: “¿Y tú? ¿Obedeces a tu madre?”.

El éxito superó las previsiones más optimistas.

Los niños se lanzaron a comprar Zumbatronchos. No sólo se vendieron los diez millones de unidades, sino que se tuvieron que fabricar muchas más. Llevar el pelo rapado al cero se convirtió en una seña de identidad y en un motivo de orgullo, ya que sólo los más valientes se acercaban lo suficiente a la explosión como para pringarse el pelo con aquella materia viscosa. Muchos padres denunciaron al fabricante, pero el juez desestimó las demandas, ya que en el anuncio se advertía del peligro de calentar el producto.

Con aquella operación, Simón Rotundo consiguió sus primeros millones. Cinco años más tarde, gracias a una inversión inteligente de su dinero, había multiplicado por cincuenta esa suma. Y, año tras año, su fortuna seguía creciendo.

El último gran negocio en el que se embarcó Simón Rotundo consistió en apropiarse de la agencia de publicidad para la que llevaba trabajando toda la vida. A pesar de la tenaz oposición de algunos de los socios, al final consiguió hacerse con el 53% de las acciones, lo que en la práctica le convirtió en el nuevo dueño. La operación le mantuvo tan ocupado que se pasó cinco meses sin poder ver a Matías, aunque eso no quería decir que no pensara a menudo en él.

El mismo día en que se peleó con su hijo, y una vez se le pasó el enfado, comprendió que él era el único culpable de que el niño le hubiera llamado vendedor de coches, ya que nunca se había tomado la molestia de explicarle en qué consistía exactamente su trabajo. Así que decidió rectificar. A partir de entonces, aprovecharía las visitas al zoo para ir despertando en Matías la curiosidad por la publicidad. Tenía muy claro que su hijo sería creativo. En cuanto acabara los estudios, entraría a trabajar en la agencia con él, y un día, la heredaría. Estaba decidido. Y como hasta ese momento, siempre que Simón Rotundo se había propuesto algo, se había salido con la suya, no tenía la menor duda de que Matías acabaría siendo publicista.

Para empezar, quiso darle un ejemplo práctico del inmenso poder de la publicidad, y cumplió su promesa de poner de moda entre los jóvenes llevar la camiseta al revés, con las costuras por fuera. Para ello, en todos los anuncios para adolescentes que hizo en los siguientes meses vistió a los chicos más apuestos con las camisetas al revés; e incluso, para un anuncio de bollería, contrató a los miembros del grupo pop más famoso del momento que, por supuesto, aparecieron con las camisetas al revés.

El resultado fue asombroso. Para cuando Simón Rotundo volvió a quedar con su hijo, la mitad de los compañeros de clase de Matías se habían apuntado a la moda. El problema era que Matías, aunque lo había notado, no lo había relacionado con las estratagemas de su padre. Y si acabó haciéndolo, fue únicamente porque su madre se lo dijo. De hecho, Aurora preparó con mucho cuidado la nueva cita con Simón Rotundo para que no volviera a haber ningún tipo de incidente. Le explicó a Matías cómo debía comportarse y lo que debía decir, y luego lo repasaron una y otra vez.

Aquella tarde, Simón Rotundo pasó a buscar a Matías puntualmente.

Antes de ir al zoo, pararon en una heladería. En el coche, los dos estaban un poco tensos y apenas hablaron, pero una vez sentados y con el helado delante, se relajaron. Matías siguió al pie de la letra las instrucciones que le había dado su madre.

–Ha sido increíble lo que has hecho con las camisetas, papá –le dijo con fingida admiración–. Todos mis compañeros de clase la llevan al revés. Tenías razón. Es alucinante el poder de la publicidad. Nunca lo hubiera creído.

–Ya te lo dije. ¿Y tú? ¿Por qué no la llevas al revés? A fin de cuentas tú has lanzado esa moda.

–Yo sé que es un montaje, y no me gusta que me manipulen.

–Bien, hijo –Simón Rotundo sonrió–, eso demuestra que tienes carácter. Muy bien.

Matías se sorprendió de que reaccionara exactamente como había previsto su madre. Para él, lo lógico habría sido que su padre se hubiera sentido orgulloso de que él también llevara la camiseta al revés. Pero no, con los adultos todo era siempre lo contrario de lo que esperaba. Eran imprevisibles. Por ejemplo, Matías no entendía qué utilidad podía tener que los niños llevaran la camiseta al revés. Le parecía absurdo invertir tiempo y energía en algo así. Claro que se guardó mucho de decirlo y se ciñó al guión que había preparado Aurora. Sacó de su mochila el DVD de la entrega de premios y se lo devolvió a Simón Rotundo.

–Te lo olvidaste en casa –le dijo–. Te lo he traído. Aunque me encantaría que me hicieras una copia. Me gusta ver la ceremonia de vez en cuando. Nunca me habían dedicado un premio. Es chulo.

Simón Rotundo volvió a sonreír.

–Te lo puedes quedar. Ya me conseguiré otro.

De nuevo las predicciones de la madre se cumplieron.

Ahora sólo le quedaba escuchar a su padre con atención y no hablar con Yago durante un rato, el tiempo de acabarse el helado. En cuanto llegaran al zoo, Simón Rotundo encendería el móvil y, entonces, el peligro habría pasado.

En teoría, no parecía muy difícil. Pero lo era, y mucho.

En aquella heladería estaba sucediendo algo horrible y al niño le costaba no intervenir para hacer justicia. El problema no era Yago, ya que Yago no existía. Matías no tenía ningún amigo invisible. Nunca lo había tenido. En realidad, él hablaba con los objetos y con los animales; siempre lo había hecho, desde pequeño. Pero no tardó en averiguar que eso suponía un problema para los mayores, especialmente lo de hablar con los objetos. Nadie entendía que se pusiera a conversar con una silla o un lápiz. Así que se tuvo que inventar lo del amigo invisible. Por algún motivo que se le escapaba, eso no estaba tan mal visto. Un niño podía tener un amigo invisible, pero no podía hablar con un lápiz. Cosas de adultos.

Sin embargo, incluso Yago había dejado de ser una buena coartada, ya que, por lo visto, también había una edad límite para tener amigos invisibles y él la había superado. Por lo tanto, hasta que encontrara algún sustituto de Yago, no tenía más remedio que disimular.

En general, procuraba hablar con los objetos y con los animales únicamente cuando estaba a solas. Aunque muy a menudo era imprescindible hacerlo en lugares públicos. Para esas ocasiones, había desarrollado un par de trucos. Por ejemplo, si no había nadie cerca que le pudiera oír, decía las cosas sin mover los labios, así nadie se daba cuenta de que estaba hablando. Es lo que solía hacer en el zoo para charlar con los animales. El otro truco que había aprendido hacía poco era a hablar en voz muy baja, manteniendo la cara inexpresiva. Si le preguntaban qué hacía, contestaba que estaba tarareando una canción. Y todos le creían. Pero, por desgracia, en ese momento ninguno de esos trucos le servía. Ahora tenía que escuchar a su padre hablar de “los flujos creativos de la mente”, significase lo que significase aquello. Y por mucho que se esforzaba, no era capaz de prestarle atención, ya que las crueles burlas de los servilleteros le estaban poniendo frenético.

Por lo que pudo entender Matías, en aquella heladería los servilleteros celebraban cada día una competición. El ganador era el primero que se quedaba sin servilletas. Antes de cerrar, la camarera los juntaba a todos en la barra y allí los recargaba de servilletas. Luego, por la mañana, antes de abrir, los repartía de nuevo por las diferentes mesas. Evidentemente, ningún servilletero tenía una mesa asignada; la camarera no distinguía entre uno y otro y los colocaba al azar. Para ella todos eran iguales. Pero de ese reparto dependía casi siempre la victoria. Había una mesa junto a la ventana que era la favorita de los clientes porque tenía vistas a la calle y estaba continuamente ocupada. Por lógica, el servilletero al que le tocaba esa mesa tenía muchas más posibilidades de ganar ya que, en general, cuanta más gente se sentaba a una mesa, más servilletas se gastaban.

Todos los servilleteros habían ganado la competición en varias ocasiones. Todos, menos uno, un servilletero que tenía una esquina rota. Quizás por eso, la camarera, de forma inconsciente, lo había relegado siempre a las mesas del fondo, que sólo se ocupaban cuando el local estaba lleno. Pero justo ese día, por primera vez, el servilletero roto estaba en la mesa de los vencedores. Sin embargo, estaba claro que ese servilletero tenía la negra. El primer cliente que la había ocupado llevaba un perro, y ese perro se había orinado en el suelo. La camarera lo había fregado, pero con prisas, y todavía olía un poco mal. Así que cuando la gente iba a sentarse, lo notaba y cambiaba enseguida de mesa. El servilletero roto estaba desesperado. No podía creer su mala suerte. Y todos los demás se burlaban de él.

–Eres un pringado –le decían.

–No se te puede dejar la mesa buena. Eres tan feo que espantas a todos los clientes. Hasta el perro se ha meado encima nada más verte.

–Oye, perdona una pregunta: ¿cuántas servilletas te han cogido? Es que he perdido la cuenta... ¿Era una o ninguna?

Mientras el servilletero roto soportaba los agravios en silencio, los demás reían cada gracia. Y de todos, el que más se burlaba era el que estaba a punto de ganar la competición. Se encontraba en una mesa en la que había un niño de cuatro años que parecía tonto, siempre que iba a chupar su helado estaba mirando hacía otro lado y se lo estampaba en la cara. Su madre le iba limpiando sin dejar de hablar por teléfono con una amiga, y cada vez utilizaba una servilleta nueva. El servilletero se iba creciendo y hacía la cuenta atrás en voz alta, poniendo voz nasal para recochinearse:

–Ocho... Siete... Seis... Cinco…

Matías no lo podía soportar. Quería intervenir. Buscaba sin éxito una excusa para levantarse y vaciar el servilletero roto de golpe. Además, tenía que estar atento a lo que le decía su padre, lo había prometido, y aunque las burlas de los servilleteros le distraían, al menos podía fingir que escuchaba. Su madre le había advertido que era muy importante que Simón Rotundo no se volviera a enfadar con él.

–Me parece que después de hoy, te tirarán a la basura –gritó un servilletero desde el fondo del local–. Hasta ahora, nadie había conseguido que se quedara libre la mesa de los ganadores. ¡Eres el genio de las mesas libres!

El chiste era malo, porque ese servilletero en concreto era un poco corto de luces, pero los demás soltaron una carcajada igual, por el placer de humillar.

Matías comprendió que su única oportunidad de hacer justicia la tendría cuando se fueran de la heladería. Mientras su padre pagaba en la barra, él podría vaciar disimuladamente el servilletero roto. Y en caso de que le sorprendiera haciéndolo, siempre podía decir que quería guardarse las servilletas para el zoo, por si necesitaba ir al váter. Pero su padre no parecía tener prisa por irse, y ese niño estúpido seguía estampándose el cucurucho en la cara cada dos por tres.

–¡Cuatro! –gritó el servilletero con voz nasal.

Matías sintió rabia.

–¿Por qué te agitas así en la silla, hijo? –le preguntó Simón Rotundo.

Matías se sobresaltó al comprobar que había dejado traslucir su nerviosismo. No sabía qué responder y se quedó callado.

–¿Tienes ganas de ir al lavabo?

–Sí –mintió el niño.

–¿Y por qué no vas? ¿Te ha dicho tu madre que no me puedes interrumpir? ¿Es eso?

–No, pero era muy interesante lo que me estabas contando.

–¡Tres!

–Seguirá siendo interesante cuando vuelvas. Anda, ve. Además ya es hora de ir al zoo.

El lavabo estaba al fondo del local.

Matías se encerró en uno de los cubículos y, sin levantar la tapa, se sentó en la taza del váter a esperar. Tenía que dejar pasar un par de minutos para que su padre no sospechara que había fingido las ganas de hacer pis. Pero el tiempo se le hacía eterno. Se imaginaba al niño manchándose la cara de helado. Y a ese servilletero sólo le quedaban tres servilletas para ganar la competición.

Cuando llevaba un minuto allí encerrado, oyó que alguien entraba en el lavabo y ocupaba el cubículo vecino al suyo. En la cadencia de los pasos y la forma de respirar, creyó reconocer a su padre. Si era realmente él, la oportunidad era demasiado buena para dejarla escapar. Matías tiró de la cadena y volvió apresuradamente al local. En efecto, la mesa en la que se habían sentado estaba ahora vacía. Su padre había ido al lavabo. Podría vaciar el servilletero roto sin meterse en líos, pero tenía que darse prisa. El niño acababa de estrujar el cucurucho en su mano y estaba todo pringado de helado. La madre todavía no se había dado cuenta porque seguía hablando por teléfono, pero no tardaría en hacerlo, y entonces usaría de golpe todas las servilletas que quedaban. Matías echó a correr hacia la mesa del servilletero roto.

–Hijo, ¿qué has hecho? ¡Vaya desastre! –oyó que decía la madre del niño a su espalda–. Perdona, Marta, te llamo en un minuto, el niño se me ha puesto perdido de helado... De acuerdo... Sí... Ahora mismo...

–Y el campeón es... –gritó el servilletero de la voz nasal e imitó el sonido de un repique de timbales, anticipándose a su victoria.

Sin embargo, Matías llegó a tiempo. Con mucha destreza, vació los dos lados del servilletero roto. Todos los demás se quedaron mudos por la sorpresa ante aquel inesperado desenlace, con las bocas muy abiertas, y las servilletas asomando por fuera.

–¿Y ahora qué? –les espetó Matías–. ¿Por qué no os reís? ¿A que no hace tanta gracia cuando los que perdéis sois vosotros?

–¿He ganado? ¿He ganado yo? –preguntaba el servilletero roto, mirando a su alrededor lleno de emoción e incapaz de creérselo.

–Y tanto que has ganado –le dijo Matías–. ¡Les has pegado una paliza monumental!

–¡He ganado! ¡He ganado!

–Eso ha sido trampa –protestó alguien.

–No ha sido trampa –dijo Matías–. Ha ganado legalmente. Y si alguien se atreve a ponerlo en duda, le voy a tirar al suelo de un manotazo. Así descubrirá lo duro que es vivir con una esquina rota… ¿Qué? ¿Alguien sigue pensando que ha sido trampa?

Ningún servilletero se atrevió a abrir la boca.

De pronto, Matías se dio cuenta de que se había dejado llevar por la emoción y estaba hablando con los servilleteros en voz alta en un sitio público. Temió haber llamado la atención, pero comprobó con alivio que la gente no estaba pendiente de él. La madre del niño estúpido estaba limpiándole mientras le reñía por ser tan torpe. La pareja del fondo hacía manitas por debajo de la mesa y no notaba nada de lo que sucedía a su alrededor. Y el repartidor que estaba saliendo del lavabo, no podía haberle oído… Matías sintió un escalofrío. ¿Y si ése era el señor al que había oído entrar en el lavabo?

Se volvió aterrado hacia la barra, a su espalda, y se topó con la mirada iracunda de su padre. Estaba tan sólo a dos metros de él. Simón Rotundo se había levantado de la mesa para pagar en la barra y Matías, en su precipitación, no se había fijado en que estaba allí de pie. El niño trató de explicar su conducta balbuceando excusas erráticas, pero con los dos puñados de servilletas todavía en las manos no resultó nada convincente. Aquel desastre ya no tenía solución.

Esa tarde no fueron al zoo.

Simón Rotundo llevó a Matías de vuelta a casa y le ordenó que se encerrara en su cuarto. El niño se sentó en el borde de la cama y estuvo atento a la alborotada discusión entre sus padres. No entendió muy bien lo que hablaban, pero tampoco era difícil imaginárselo; el nombre de Yago salió a relucir varias veces. La pelea duró media hora larga. Matías supo que el asunto no había quedado resuelto porque su padre se fue pegando un portazo. Pero lo que de verdad era muy mala señal fue que su madre no vino a verle enseguida, como hacía siempre. Matías se quedó esperando, lleno de angustia.

Cuando por fin Aurora se asomó a la puerta, le sonrió con una expresión muy triste.

–No te preocupes, cariño –le dijo–. Ya lo arreglaremos.

Pero era obvio que esta vez no sería fácil solucionarlo.

A lo largo de la semana siguiente, Simón Rotundo llamó varias a veces por teléfono y, en cada ocasión, Aurora se encerró en la cocina para hablar sin que Matías la oyera. Y siempre, cuando colgaba, volvía a tener aquella expresión de profunda tristeza. Aún trataba de sonreír, pero ya no decía que todo se arreglaría.

El viernes, durante el recreo, Matías vio que Simón Rotundo salía del colegio charlando con uno de sus profesores y se asustó mucho. Que él supiera, su padre nunca había puesto antes los pies en su escuela.

Ese mismo día, al llegar a casa, su madre le ordenó en tono malhumorado que fuera a la cocina para tener una de sus charlas en serio. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro.

–Escucha, Matías –le dijo–, a tu padre no le gustó nada que te pusieras a hablar con Yago en la heladería, ¿sabes? Está muy enfadado conmigo. ¿Qué te pasó? Sólo tenías que disimular durante unas horas. ¿No recuerdas que te dije que era muy importante? Creía que lo habías entendido.

–Pensaba que estaba en el lavabo...

–¿En el lavabo? ¡Te dije que no hablaras con Yago! ¡No que no hablaras con Yago delante de tu padre! ¿Tanto te cuesta pasarte dos malditas horas sin hablar con él? ¿No podías haberme obedecido por una vez en tu vida?

–Lo siento...

–Ni te imaginas en el lío en que nos has metido.

Aurora sacó un cigarrillo y lo encendió. Matías se sorprendió; no sabía que su madre hubiera vuelto a fumar.

–Mira, cariño –le dijo ella–, ya sabes que mientras tengas otros amigos y vayas bien en el colegio a mí no me importa lo de Yago. Pero tu padre no piensa igual. Él cree que ya eres demasiado mayor para tener amigos invisibles y le preocupa que, si no lo corregimos inmediatamente, acabes teniendo problemas cuando seas mayor. Está pensando en cambiarte de colegio.

Matías dio un respingo en la silla. Sospechaba que algo malo se avecinaba, pero no se había imaginado que pudiera ser tan terrible.

–¿Qué dices, mamá? Por favor, yo no quiero. Por favor, no...