7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

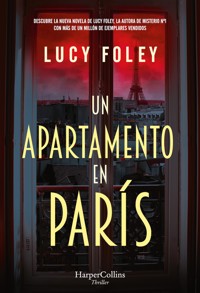

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

Una isla remota. Una invitación por la que morir… En una isla cerca de la ventosa costa de Irlanda, se reúnen los invitados de la boda del año, el enlace entre Jules Keegan y Will Slater. Viejos amigos. Resentimientos del pasado. Familias felices. Envidias ocultas. Trece invitados. Un cadáver. En el momento de cortar la tarta, uno de los invitados aparece muerto. A su vez, una tormenta desata toda su furia sobre la isla. Todo el mundo está atrapado. Todos tienen un secreto. Todos tienen un motivo. Uno de los invitados no saldrá vivo de esta boda…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 465

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

La lista de invitados

Título original: The Guest List

© 2020 by Lost and Found Books Ltd

© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónStudio

Imágenes de cubierta: Shutterstock

ISBN: 978-84-9139-637-6

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Ahora

El día anterior

Aoife

Hannah

Jules

Johnno

Olivia

Jules

Hannah

Olivia

Aoife

Ahora

El día anterior

Hannah

Ahora

El día anterior

Jules

Johnno

Hannah

Ahora

El día anterior

Olivia

Johnno

Jules

Aoife

El día de la boda

Hannah

Aoife

Ahora

Ese mismo día, por la mañana

Jules

Ahora

Antes, ese mismo día

Olivia

Aoife

Johnno

Jules

Hannah

Johnno

Aoife

Olivia

Jules

Johnno

Hannah

Aoife

Ahora

Antes, ese mismo día

Jules

Olivia

Hannah

Johnno

Hannah

Johnno

Aoife

Jules

Hannah

Ahora

Antes, ese mismo día

Olivia

Jules

Olivia

Ahora

Un par de horas antes

Hannah

Ahora

Un rato antes

Aoife

Jules

Olivia

Ahora

Un rato antes

Will

Hannah

Olivia

Jules

Johnno

Aoife

Will

Ahora

Un rato antes

Will

Ahora

Johnno

Aoife

Epílogo

Varias horas después

Olivia

Al día siguiente

Hannah

Agradecimientos

Para Kate y Robbie, los hermanos más cariñosos que una pueda soñar. ¡Nada que ver, por suerte, con los de este libro!

AHORA

La noche de bodas

Se va la luz.

En un instante, se queda todo a oscuras. La orquesta deja de tocar. Dentro de la carpa, los invitados chillan y se agarran unos a otros. Las velas de las mesas solo aumentan la confusión; su luz proyecta sombras que trepan a la carrera por las paredes de lona. Es imposible saber dónde están los demás o escuchar lo que dicen: el viento se alza, frenético, sobre las voces de los invitados.

Fuera arrecia la tormenta. Brama a su alrededor, sacude la carpa. A cada embate del viento, la armazón entera parece doblarse y temblar con un estruendoso gemido metálico; los invitados se encogen, asustados. Las puertas de plástico ondean, libres de sus amarras. Las llamas de las antorchas de parafina que alumbran la entrada se ríen con disimulo.

Parece una revancha, esta tormenta: da la impresión de haber reservado toda su furia para desatarla contra ellos.

No es el primer apagón, ya ha habido otro antes, pero la primera vez la luz volvió enseguida. Los invitados siguieron bebiendo, bailando, tomando pastillas, follando, comiendo y riendo, y se olvidaron del asunto.

¿Cuánto tiempo ha pasado ya desde que se fue la luz? A oscuras, es difícil saberlo. ¿Cinco minutos? ¿Quince? ¿Veinte?

Empiezan a tener miedo. Esta oscuridad tiene algo de amenazador, de alevoso. Como si bajo su manto pudiera estar pasando cualquier cosa.

Por fin, las bombillas vuelven a encenderse parpadeando. Vítores y hurras de los invitados, avergonzados ahora por la postura en que los sorprende la luz: agazapados, como dispuestos a defenderse de una agresión. Se ríen para quitarle importancia. Casi logran convencerse de que no tenían miedo.

El panorama que muestran las luces en las tres tiendas contiguas de la carpa debería ser festivo, pero es más bien de desolación. En la tienda principal, la del comedor, el suelo laminado está salpicado de goterones de vino y manchas carmesíes se extienden sobre manteles blancos. Las botellas de champán vacías —vestigio de una noche de brindis y festejos— se apiñan en cada superficie. Dos sandalias plateadas asoman, olvidadas, debajo de un mantel.

En la tienda del baile, la orquesta, una banda irlandesa, comienza a tocar otra vez: una cancioncilla animada para restablecer el espíritu festivo. Muchos de los invitados se apresuran en esa dirección, necesitados de un ligero desahogo. Si miraran atentamente dónde pisan, podrían ver el lugar donde un invitado descalzo ha pisado cristales rotos dejando en las láminas del suelo huellas ensangrentadas que al secarse han adquirido un tono herrumbroso. Nadie lo nota.

Otros invitados deambulan sin rumbo y se juntan en los rincones de la tienda principal, envueltos en una nebulosa de humo residual de tabaco, reacios a quedarse, pero también a abandonar el refugio de la carpa mientras siga arreciando la tormenta. Y nadie puede salir de la isla. Aún no. Los barcos no llegarán hasta que amaine el viento.

En el centro de todo se alza la enorme tarta. Ha permanecido casi todo el día erguida ante ellos, entera y perfecta, con su ribete de verdes hojas de azúcar reluciendo bajo las luces, hasta que, unos minutos antes del apagón, los invitados se congregaron a su alrededor para asistir a su destripamiento ritual. Ahora el grueso bizcocho rojo yace abierto en canal.

Llega un nuevo sonido del exterior. Casi podría confundirse con el viento, pero va creciendo en intensidad y volumen hasta hacerse inconfundible.

Los invitados se quedan helados. Se miran entre sí. De pronto tienen miedo otra vez. Más miedo aún que cuando se fue la luz. Saben lo que están oyendo. Es un grito de terror.

El día anterior

AOIFE

La organizadora de bodas

Casi todo el cortejo nupcial está ya aquí. Esto está a punto de arrancar: esta noche es el ensayo de la cena con los invitados escogidos, de modo que la boda empieza de verdad hoy.

Tengo el champán puesto en hielo, listo para el cóctel previo a la cena. Es un Bollinger añejo: ocho botellas, más el vino para la cena y un par de cajas de Guinness, como quería la novia. No soy quién para opinar, pero me parece un exceso. Claro que son todos adultos. Seguro que sabrán moderarse. O puede que no. El padrino parece un poco pelmazo; como todos los acompañantes, la verdad. Y a la dama de honor, la hermana de la novia, la he visto en sus paseos solitarios por la isla, encorvada y caminando a toda prisa, como si huyera de algo.

En este trabajo, te enteras de todos los secretos. Ves cosas que nadie más tiene el privilegio de ver. De infinidad de cotilleos que los invitados matarían por saber. Si te dedicas a organizar bodas, no puedes permitirte el lujo de pasar nada por alto. Tienes que estar atenta a cada detalle, a todos esos pequeños remolinos que se forman bajo la superficie. Si no vigilo continuamente, una de esas corrientes podría crecer hasta convertirse en una marea inmensa que arruinase por completo mi cuidadosa planificación. Pero otra cosa que he aprendido es que a veces las corrientes más suaves son las más poderosas.

Recorro las habitaciones de la planta baja del Torreón prendiendo los bloques de turba de las chimeneas para que esta noche ardan bien. Freddy y yo hemos empezado a cortar y secar nuestra propia turba, como se ha hecho durante siglos. El olor acre y terroso del fuego dará un ambiente más lugareño. Seguro que a los invitados les gusta. Aunque estemos en pleno verano, en la isla refresca por las noches. Las paredes de piedra del Torreón impiden que entre el calor, pero casi no lo retienen.

Hoy ha hecho un calor sorprendente, al menos para esta zona, pero no parece que mañana vaya a repetirse. He oído el final del parte meteorológico en la radio y han dicho que va a hacer viento. El tiempo siempre se ensaña con la isla: las tormentas suelen ser mucho más fuertes aquí de lo que acaban siendo en la península; es como si se agotaran con nosotros y luego perdieran fuelle. Ahora todavía hace sol, pero esta tarde la aguja del viejo barómetro del pasillo pasó de ESTABLE a CAMBIANTE. He descolgado el barómetro. No quiero que la novia lo vea. Aunque dudo que sea de las que se ponen histéricas. Parece más bien de las que se enfadan y buscan a alguien a quien echar la culpa. Y sé perfectamente con quién la tomará si eso pasa.

—Freddy, ¿vas a ponerte pronto con la cena? —pregunto asomándome a la cocina.

—Sí —contesta—, está todo controlado.

Esta noche cenan una sopa de pescado parecida a la caldereta tradicional de los pescadores de Connemara: pescado ahumado con un montón de nata. Yo la comí la primera vez que visité este sitio, cuando todavía venía poca gente por aquí. La receta de esta noche es más refinada que la de toda la vida, porque nuestros huéspedes también lo son. O por lo menos eso les gusta creer a ellos, imagino. Veremos qué pasa cuando corra la bebida.

—Habrá que empezar a preparar los canapés para mañana —digo mientras repaso la lista mentalmente.

—Estoy en ello.

—Y la tarta. Habrá que montarla con tiempo.

La tarta da gusto verla. O debería, con lo que ha costado. La novia ni siquiera pestañeó cuando le dije el precio. Me parece que está acostumbrada a tener lo mejor de lo mejor. Cuatro pisos de bizcocho de terciopelo rojo, envueltos en una capa de crema de un blanco inmaculado y festoneados con hojas de azúcar a juego con las ramas que adornan la carpa y la capilla. Es ultradelicada. La han hecho siguiendo las instrucciones exactas de la novia en una de las pastelerías más exclusivas de Dublín y ha viajado desde allí; nos ha costado horrores que hiciera la travesía de una pieza. Mañana la destrozarán, cómo no. Pero en una boda lo importante es el momento. El día. Eso es lo que importa de verdad, no el matrimonio, por más que diga la gente.

Mi profesión, claro, consiste en planificar la felicidad. Por eso me hice organizadora de bodas. La vida es un desastre, eso lo sabemos todos. Pasan cosas atroces, yo eso lo aprendí siendo todavía muy niña. Pero, pase lo que pase, la vida solo es una sucesión de días. No se puede controlar lo que pasa más allá de una jornada, pero un solo día sí se puede controlar. Veinticuatro horas pueden supervisarse. Una boda es un paquetito de tiempo hecho con mucho mimo en el que puedo crear algo redondo y perfecto que guardar como un tesoro toda la vida. Como una perla de un collar roto.

Freddy sale de la cocina con el delantal de carnicero manchado.

—¿Qué tal estás?

Me encojo de hombros.

—Un poco nerviosa, la verdad.

—Tú tranquila, amor. Acuérdate de cuántas veces lo has hecho ya.

—Pero esto es distinto, por quienes son ellos.

Fue un verdadero golpe de suerte que Will Slater y Julia Keegan quisieran celebrar su boda aquí. Yo antes trabajaba como organizadora de eventos en Dublín. Lo de venirnos aquí fue cosa mía: restaurar el torreón de la isla, que estaba casi en ruinas, y convertirlo en un elegante hotel de diez habitaciones, con comedor, salón y cocina. Freddy y yo vivimos aquí todo el año, pero cuando estamos solos usamos una parte mínima del edificio.

—Calla, anda.

Se acerca y me abraza. Yo me noto un poco tensa al principio. Estoy tan concentrada en las cosas que aún tengo que hacer que me parece una distracción para la que no tenemos tiempo. Luego me doy permiso a mí misma para relajarme y sentir el calorcillo reconfortante y familiar de su abrazo. Freddy da unos abrazos de lujo. Es muy «estrujable», digamos. Le encanta la comida: es su trabajo. En Dublín, antes de que nos mudáramos aquí, llevaba un restaurante.

—Va a salir todo bien. Ya verás. Estará todo perfecto —dice, y me besa en la coronilla.

Tengo mucha experiencia en esta profesión, pero nunca he organizado un evento al que haya dedicado tantas energías. Y la novia es muy quisquillosa, aunque seguramente es lógico teniendo en cuenta que dirige una revista; debe de ir con el oficio. Otra en mi lugar se habría vuelto loca con tanta exigencia, pero yo he disfrutado. Me gustan los retos.

En fin, ya está bien de hablar de mí. A fin de cuentas, este fin de semana los protagonistas son ellos, los novios. Por lo visto, no llevan mucho tiempo juntos. Como nuestro dormitorio está en el Torreón, igual que todos los demás, anoche los oímos. «Madre mía», dijo Freddy cuando estábamos ya en la cama. «Esto no hay quien lo aguante». Le entiendo perfectamente. Es curioso que cuando alguien está en los estertores del placer, haga unos ruidos como si estuviera sufriendo. Parecen muy enamorados, aunque alguien un poco cínico diría que por eso no se quitan las manos de encima: porque llevan poco tiempo juntos. Quizá sería más exacto decir que están muy encoñados.

Freddy y yo llevamos casi dos décadas juntos y todavía hay cosas que le oculto, y estoy segura de que a él le pasa lo mismo. Por eso me pregunto qué saben el uno del otro esos dos.

Y si de verdad conocen los secretos más turbios del otro.

HANNAH

La acompañante

Las olas se alzan delante de nosotros, rematadas de espuma blanca. En tierra hace un día de verano espléndido, pero aquí fuera el mar está muy picado. En cuanto hemos salido del puerto, hace solo unos minutos, el agua se ha oscurecido de pronto y las olas han crecido casi un metro.

Es la víspera de la boda y vamos rumbo a la isla. Como somos «invitados especiales», esta noche dormimos allí. Me hace mucha ilusión. Por lo menos, eso creo. Y, en todo caso, ahora mismo necesito algo que me distraiga un poco.

—¡Agarraos! —grita el piloto desde la cabina, detrás de nosotros. Mattie, se llama.

Pero antes de que nos dé tiempo a reaccionar, el barquito se arroja desde lo alto de una ola y cae de lleno en la cresta de otra. El agua pasa por encima de nosotros formando un arco inmenso.

—¡Joder! —grita Charlie, y veo que tiene un lado empapado. Yo, milagrosamente, solo me he mojado un poco.

—¿Os habéis calado? —grita Mattie.

Me río, aunque me cuesta un poco, porque nos hemos llevado un buen susto. Con el zarandeo del barco, que se mueve al mismo tiempo adelante y atrás y a los lados, el estómago me da saltos mortales.

—Uf —digo, notando una náusea.

De pronto, pienso en el té con bollos que hemos merendado antes de subir al barco y me dan ganas de vomitar.

Charlie me mira, me pone una mano en la rodilla y me la aprieta un poco.

—Ay, Dios. ¿Ya estás?

Me mareo mucho con el movimiento. Con el movimiento y con cualquier cosa, la verdad. Sobre todo, cuando estaba embarazada; eso fue horrible.

—Pues sí. Me he tomado un par de pastillas para el mareo, pero no me han hecho mucho efecto.

—Vale —dice Charlie enseguida—. Voy a leerte algo sobre este sitio para que te distraigas.

Se pone a buscar en su teléfono. Se ha descargado una guía. No puede evitarlo: mi marido es profesor y se le nota. El barco vuelve a sacudirse y el iPhone casi sale volando. Charlie suelta una palabrota y lo agarra con las dos manos; no podemos permitirnos comprar otro.

—Aquí no pone gran cosa —dice como disculpándose cuando por fin se carga la página—. Sobre Connemara hay muchísimo, claro, pero sobre la isla… Imagino que como es tan pequeña… —Se queda mirando la pantalla como si esperara un parto—. Ah, sí, he encontrado algo. —Carraspea y empieza a leer, seguramente en el mismo tono que usa en clase—. «Inis an Amplóra, o Cormorant Island, como se la conoce en lengua inglesa, tiene tres mil doscientos metros de punta a punta, y es más larga que ancha. La isla, formada por una masa de granito que emerge majestuosa del océano Atlántico, se encuentra situada a varios kilómetros de la península de Connemara y está cubierta en gran parte por un enorme pantano rico en turba, es decir, en carbón vegetal. El mejor —y el único— modo de ver la isla es desde una embarcación privada. Las aguas del canal que separa la isla de la península pueden ser muy turbulentas…».

—En eso tienen razón —mascullo agarrándome a la barandilla cuando nos columpiamos sobre otra ola y volvemos a caer. Otra vez se me ha revuelto el estómago.

—Yo puedo contaros más cosas —dice Mattie desde la cabina.

No me había dado cuenta de que podía oírnos desde ahí.

—En una guía de viajes no vais a encontrar casi nada sobre Inis an Amplóra.

Charlie y yo nos acercamos arrastrando los pies a la cabina para oírle mejor. Tiene un acento precioso, este Mattie.

—Los primeros habitantes de la isla, que se sepa —nos cuenta—, eran de una secta religiosa. Vinieron aquí porque en la península los perseguían.

—Ah, sí. —Charlie mira otra vez su guía—. Creo que algo he visto sobre eso…

—Ahí no vas a encontrarlo todo. —Mattie frunce el ceño, molesto por la interrupción—. Yo llevo aquí toda la vida, ¿sabéis? Y mi familia vive aquí desde hace siglos. Puedo contaros más cosas que esa mamarrachada de Internet.

Charlie se pone colorado.

—Perdón —dice.

—El caso es —continúa Mattie— que, hace unos veinte años, los arqueólogos los encontraron. Estaban todos enterrados juntos, bien apretaditos, en la turbera. —Algo me dice que se está divirtiendo a nuestra costa—. Dicen que se habían conservado perfectamente porque ahí abajo no hay aire. Fue una masacre. Los mataron a machetazos, a todos.

—Uy —dice Charlie echándome una mirada—, no sé yo si…

Demasiado tarde, ya tengo esa idea plantada en la cabeza: cadáveres enterrados hace mucho tiempo, emergiendo de la tierra negra. Intento no pensar en ello, pero la imagen se repite en bucle, como un vídeo atascado. Casi es un alivio que se me revuelva otra vez el estómago al remontar otra ola, porque tengo que concentrarme por completo en no vomitar.

—¿Y ahora no vive nadie allí? —pregunta Charlie jovialmente, intentando cambiar de tema—. ¿Aparte de los nuevos propietarios?

—No —contesta Mattie—. Solo fantasmas.

Charlie da unos toques a su pantalla.

—Aquí dice que la isla estuvo habitada hasta los años noventa, cuando los últimos pobladores decidieron regresar a la península para disfrutar del agua corriente, la electricidad y la vida moderna.

—Conque eso dice, ¿eh? —contesta Mattie, burlón.

—¿Por qué? ¿Es que no se marcharon por eso? —pregunto cuando consigo que me salga la voz.

Mattie parece estar a punto de contestar, pero luego cambia de expresión.

—¡Cuidado! —grita.

Charlie y yo conseguimos agarrarnos a la barandilla un segundo antes de que el suelo parezca venirse abajo y nos precipitemos por el costado de una ola para ir a caer en otra. Santo Dios.

Se supone que cuando estás mareada, tienes que mantener la vista fija en un punto. Yo clavo la mirada en la isla. La hemos tenido a la vista desde que salimos de la península: un borrón azulado en el horizonte con la forma de un yunque aplanado. Jules, cómo no, tenía que escoger un sitio espectacular para su boda, pero no puedo evitar sentir que la isla, oscura y agazapada, tiene un aire un poco lúgubre comparada con el día radiante.

—Bonito, ¿eh? —dice Charlie.

—Mmm —contesto ambiguamente—. En fin, esperemos que ahora sí haya agua corriente y electricidad, porque después de esto voy a necesitar un baño.

Charlie sonríe.

—Conociendo a Jules, si antes no había luz ni agua corriente, ahora las habrá. Ya sabes cómo es. Siempre tan eficiente.

Estoy segura de que no es lo que pretende Charlie, pero esto me suena a comparación. No soy la persona más eficiente del mundo. Parece que no puedo entrar en una habitación sin armar un lío, y desde que tenemos a los niños nuestra casa está siempre hecha una leonera. Las pocas veces que viene alguna visita, acabo metiéndolo todo a presión en los armarios y parece que la casa entera está conteniendo la respiración para no explotar. La primera vez que Jules nos invitó a cenar, su casa —una casa victoriana muy elegante, en Islington— me pareció como sacada de una revista; de la suya, concretamente, una revistaonline que se llama The Download. No paraba de pensar que a lo mejor Jules me escondía en un rincón para que no le afeara el decorado, porque yo sabía que allí no pegaba ni con cola, con mis raíces oscuras de varios centímetros y mi ropa barata. Incluso me sorprendí intentando poner un acento más fino, para que no se me notara tanto que soy de Manchester.

No podríamos ser más distintas, Jules y yo. Las dos mujeres de la vida de mi marido. Me inclino sobre la barandilla y respiro a bocanadas el aire del mar.

—He leído una cosa interesante sobre la isla en ese artículo —comenta Charlie—. Por lo visto tiene unas playas de arena blanca que son famosas en esta parte de Irlanda. Y el color de la arena hace que en las calas el agua tenga un color turquesa precioso.

—Ah. Bueno, eso pinta mejor que una turbera —contesto.

—Sí. A lo mejor podemos ir a bañarnos —dice sonriéndome.

Yo miro el agua, que aquí tiene un color más verde pizarra que turquesa, y me estremezco. Pero en Brighton me baño en la playa y es el canal de la Mancha, ¿no? Aun así, qué sé yo… Aquello parece mucho más apacible que este mar salvaje y turbulento.

—Nos va a venir bien distraernos este fin de semana, ¿verdad? —dice Charlie.

—Sí —contesto—. Eso espero.

Va a ser lo más parecido a unas vacaciones que hemos tenido en mucho tiempo. Y ahora mismo me hace muchísima falta un descanso.

—Sigo sin entender por qué ha elegido Jules un islote perdido en la costa de Irlanda —añado, aunque parece muy propio de ella escoger un sitio tan exclusivo que sus invitados podrían ahogarse intentando llegar a su boda—. Podría haberse permitido celebrarlo en cualquier otro sitio.

Charlie frunce el ceño. No le gusta hablar de dinero, le da vergüenza. Por eso lo quiero, entre otras cosas. Es solo que a veces, muy de cuando en cuando, no puedo evitar preguntarme cómo sería tener un poco más de pasta. Nos costó mucho elegir un regalo de la lista de bodas, y hasta tuvimos una pequeña bronca por eso. Normalmente nos gastamos cincuenta libras como máximo, pero Charlie se empeñó en que esta vez teníamos que hacer un esfuerzo porque Jules y él se conocen desde hace siglos. Y como todo lo de la lista era de Liberty’s, con las ciento cincuenta libras que quedamos en gastarnos, solo nos dio para comprar una fuente de cerámica de lo más normalita. ¡Pero es que había una vela perfumada que costaba doscientas libras!

—Ya conoces a Jules —dice ahora mientras el barco vuelve a caer en picado, choca con algo que parece mucho más duro que el agua y rebota otra vez hacia arriba, meneándose un par de veces de costado, de propina—. Le gusta hacer las cosas a su manera. Y quizá tenga que ver con que su padre es irlandés.

—Pero yo creía que no se llevaba bien con su padre.

—Es un tema complicado. Él nunca estaba en casa y es un poco capullo, pero creo que Jules siempre lo ha tenido en un pedestal. Por eso hace años quería que le enseñara a pilotar un barco. Él tenía un yate y Jules quería impresionarlo.

Cuesta imaginarse a Jules ocupando una posición de inferioridad y queriendo impresionar a alguien. Sé que su padre es un pez gordo del sector de la construcción, un hombre hecho a sí mismo. A mí, que soy hija de un conductor de tren y una enfermera y me crie con muchas estrecheces, me fascina la gente que ha amasado millones, y desconfío un poco de ella. Para mí son como de otra especie: una raza de felinos distinguidos y peligrosos.

—O puede que lo haya elegido Will —digo—. Parece muy propio de él, un sitio tan agreste y remoto.

Noto un pequeño sobresalto de emoción en el estómago al pensar que voy a conocer a alguien famoso. Me cuesta pensar en el novio de Jules como en una persona de carne y hueso.

He estado viendo su programa a escondidas. Está bastante bien, aunque no sé si soy muy objetiva. Me fascina la idea de que Jules esté con ese hombre; que lo toque, lo bese y se acueste con él. Que esté a punto de convertirse en su mujer.

El planteamiento de Sobrevivir a la noche, el programa, es que dejan a Will en algún sitio, atado y con los ojos vendados, en plena noche. En un bosque, por ejemplo, o en medio de la tundra del Ártico, con la ropa que lleva puesta y un cuchillo en el cinto, como mucho. Él tiene que desatarse y llegar al punto de encuentro utilizando únicamente su ingenio y su sentido de la orientación. Hay momentos muy emocionantes: en un episodio, tuvo que cruzar una catarata a oscuras; en otro, le persiguieron unos lobos. A veces te acuerdas de repente de que el equipo de rodaje está allí, con él, viéndolo y filmándolo todo. Seguro que si las cosas se pusieran feas de verdad intervendrían, ¿no? Pero, desde luego, te hacen sentir el peligro como si estuvieras allí; eso lo hacen de maravilla.

Charlie ha puesto mala cara cuando he mencionado a Will.

—Todavía no me explico por qué va a casarse con él, llevando tan poco tiempo juntos —dice—. Pero supongo que así es Jules. Cuando toma una decisión, no pierde el tiempo. Pero acuérdate de lo que te digo, Han: ese oculta algo. No sé, me da mala espina.

Por eso he estado viendo el programa a escondidas, porque sé que a Charlie le molestaría. A veces tengo la sensación, no puedo evitarlo, de que le cae mal Will porque está un poco celoso. Espero de verdad que no sea eso, porque ¿qué significaría?

Puede que también tenga que ver con la despedida de soltero de Will. Charlie estuvo en la despedida —lo que me pareció un error, porque es amigo de Jules— y volvió un poco raro de aquel fin de semana en Suecia. Cada vez que se lo mencionaba, se ponía tenso y reaccionaba de una forma muy extraña, así que dejé de hablarle del tema. Porque, total, había vuelto de una pieza, ¿no?

El mar parece cada vez más revuelto. El viejo barco de pesca se menea y da bandazos en todas direcciones, como un toro mecánico; cualquiera diría que intenta arrojarnos por la borda.

—¿No es peligroso que sigamos? —le pregunto a Mattie, levantando la voz.

—¡No! —grita para que le oigamos entre el estruendo de las olas y el chillido del viento—. La verdad es que hace buen día, para esta zona. Y queda poco para llegar a Inis an Amplóra.

Noto que tengo unos mechones pegados a la frente y que el resto del pelo se me ha levantado y forma una enorme nube enmarañada alrededor de mi cabeza. Ya me imagino lo que pensarán Jules, Will y los demás cuando lleguemos por fin.

—¡Un cormorán! —grita Charlie señalando con el dedo.

Sé que intenta distraerme para que no me maree. Me siento como una niña a la que llevan al médico para ponerle una inyección, pero aun así miro hacia donde me indica y veo una cabeza oscura y estilizada que surge de entre las olas como el periscopio de un submarino en miniatura. Luego se sumerge en picado, como una centella negra. Imagínate, sentirte así de a gusto en medio de este oleaje…

—He leído algo en el artículo sobre los cormoranes —me cuenta Charlie, y vuelve a sacar el teléfono—. Ah, aquí está. Al parecer son especialmente numerosos en esta franja de la costa. «El cormorán es un ave con muy mala fama en el folklore local» —añade, poniendo su voz de maestro—. «Históricamente, se la ha considerado símbolo de avaricia, mala suerte y perversidad».

Miramos los dos a la vez cuando el cormorán vuelve a salir a la superficie. Lleva un pececito en el pico afilado, un destello de plata; abre el gaznate y se lo traga entero.

A mí se me revuelve el estómago. Es como si me hubiera tragado yo el pez, veloz y resbaladizo, y ahora me nadara en la tripa. Cuando el barco empieza a virar, me echo bruscamente a un lado y vomito la merienda.

JULES

La novia

Estoy delante del espejo de nuestra habitación, la más grande y elegante de las diez que tiene el Torreón, por supuesto. Desde aquí solo tengo que girar un poco la cabeza para ver el mar por las ventanas. Hoy hace un tiempo perfecto, el sol brilla tanto en las olas que casi hace daño a la vista. Más le vale seguir así mañana.

Nuestra habitación está en el lado oeste del edificio y esta es la isla más occidental de esta parte de la costa, así que no hay nada ni nadie en miles de kilómetros, de aquí a América, lo que tiene un punto dramático que me gusta. El Torreón es un edificio del siglo XV restaurado con un gusto exquisito, a caballo entre el lujo y lo intemporal, entre la magnificencia y el confort: alfombras antiguas sobre suelos de baldosas, bañeras con patas y chimeneas alimentadas con turba de combustión lenta. Es lo bastante grande como para alojar a todos los invitados y lo bastante pequeño como para que el ambiente sea íntimo. O sea, perfecto. Todo va a ser perfecto.

«No pienses en la nota, Jules».

No voy a pensar en la nota.

Joder. ¡Joder! No sé por qué me ha afectado tanto. Yo nunca me agobio, no soy de esas personas que se despiertan a las tres de la mañana y se comen la cabeza. Hasta hace poco, por lo menos.

La nota me la dejaron en el buzón de casa hace tres semanas. Decía que no me casara con Will. Que anulara la boda.

Y no sé por qué esa idea ejerce sobre mí una especie de poder siniestro. Cada vez que lo pienso, noto como una acidez en la boca del estómago. Como un mal presentimiento.

Lo cual es absurdo. Normalmente, no le daría ninguna importancia a una cosa así.

Me miro al espejo. Ahora mismo llevo puesto el vestido. El vestido. Me parecía importante probármelo una última vez, la víspera de la boda, para comprobar que está todo en orden. Me hicieron una prueba la semana pasada, pero yo nunca dejo nada al azar. Como esperaba, me queda perfecto. Parece como si me hubieran vertido por encima una capa espesa de seda de color blanco roto, y la ropa interior que llevo debajo me hace la típica silueta de reloj de arena. Nada de encajes ni de perifollos, no me van esas cosas. La lanilla de la seda es tan fina que solo se puede tocar con unos guantes blancos especiales que, evidentemente, llevo puestos ahora mismo. Cuesta un riñón, pero merece la pena. No me interesa la moda por la moda, pero respeto el poder de la ropa, su capacidad para crear una imagen concreta. Y supe enseguida que este vestido estaba hecho para una reina.

Seguramente, mañana por la noche acabará hecho un asco; eso ni yo puedo evitarlo. Pero haré que lo corten justo por debajo de la rodilla y que lo tiñan de un color más oscuro. Soy una persona muy práctica. Y siempre, siempre tengo un plan; desde que era pequeña.

Me acerco al plan de mesas que he clavado en la pared. Will dice que soy como un general con sus mapas de campaña. Pero es importante, ¿no? Que los invitados disfruten o no de la boda depende en gran medida de dónde estén sentados. Estoy segura de que lo tengo todo organizado a la perfección para mañana. El secreto está en la planificación; así es como conseguí en un par de años que The Download pasara de ser un blog a ser una revista online con treinta personas en nómina.

La mayoría de los invitados vienen mañana para la boda y después volverán a sus hoteles en la península. Me encantó poner «barcos a medianoche» en las invitaciones, en vez del típico «coches». Pero los invitados más importantes van a dormir esta noche y mañana en el Torreón, con nosotros. Es una lista de invitados muy escogida. Will tiene tantos amigos que le ha costado elegir a sus caballeros de honor para la boda. Yo lo he tenido más fácil, porque solo tengo una dama de honor, mi hermanastra Olivia, y tengo pocas amigas. No tengo tiempo para cotillear, y cada vez que veo a un grupo de mujeres juntas me acuerdo de esas zorras de la pandilla del colegio, que nunca me aceptaron. Me sorprendió ver a tanta gente en mi despedida de soltera; claro que eran casi todas empleadas de la revista —que lo organizaron, un poco chapuceramente, como una fiesta sorpresa—, o las parejas de los amigos de Will. Mi mejor amigo es un hombre, Charlie. De hecho, este fin de semana va a ser mi padrino.

Charlie y Hannah vienen de camino, van a ser los últimos invitados en llegar hoy. Me apetece mucho ver a Charlie. Tengo la sensación de que hace siglos que no nos juntamos solo nosotros, los adultos, sin que estén sus niños por ahí. Antes nos veíamos a todas horas, incluso después de que empezara a salir con Hannah. Siempre sacaba tiempo para mí. Pero cuando se convirtió en padre, pareció como si pasara a otra esfera: una esfera en la que como muy tarde te acuestas a las once y hay que planear cuidadosamente cada salida sin niños. Fue entonces cuando empecé a echar de menos tenerlo para mí sola.

—Estás espectacular.

—¡Qué! —Doy un brinco y entonces lo veo en el espejo: Will. Está apoyado en la puerta, mirándome—. ¡Will! —siseo—. ¡Llevo el vestido puesto! ¡Largo de aquí! Se supone que no tienes que ver…

Pero no se mueve.

—¿No puedo ver un anticipo? Qué más da, ya no es una sorpresa. —Empieza a acercarse—. Y lo hecho, hecho está. Estás… Dios mío… Estoy deseando verte recorrer el pasillo de la iglesia con ese vestido. —Se coloca detrás de mí y me agarra los hombros desnudos.

Debería ponerme furiosa. Y lo estoy. Pero noto que mi furia se desinfla, porque me está tocando, me acaricia los brazos y empiezo a sentir ese primer estremecimiento de deseo. Me recuerdo a mí misma, además, que no soy nada supersticiosa en cuanto a eso de que el novio no pueda ver el vestido de la novia antes de la boda. Nunca he creído en esas cosas.

—No deberías estar aquí —digo, enfadada, aunque con poca convicción.

—Míranos. —Nuestros ojos se encuentran en el espejo mientras me desliza el dedo por la mejilla—. ¿Verdad que hacemos buena pareja?

Sí, es cierto, hacemos muy buena pareja. Yo, tan blanca de piel y con el pelo tan negro, y él tan rubio y bronceado. Allá donde vamos, somos siempre la pareja más atractiva. No voy a fingir que no me hace ilusión imaginarme lo que deben de pensar los demás de nosotros, y lo que pensarán nuestros invitados cuando nos vean mañana. Me acuerdo de las chicas del colegio que se burlaban de mí por ser empollona y gordita (tardé un poco en desarrollarme) y pienso: «Jorobaos, mirad quién ha salido ganando al final».

Will me muerde el hombro desnudo. Noto un tirón de deseo en el vientre, como el chasquido de una goma tirante al destensarse de golpe, y se acabó, no puedo resistirme más.

—¿Aún no has terminado con eso? —Will está mirando el plan de mesas, por encima de mi hombro.

—Todavía no he decidido dónde voy a sentar a todo el mundo.

Se hace el silencio mientras mira el plan de mesas. Noto el calor de su aliento a un lado del cuello, bajándome por la clavícula, y el olor de su loción de afeitar, a cedro y a musgo.

—¿Hemos invitado a Piers? —pregunta tranquilamente—. No recuerdo que estuviera en la lista.

Consigo no poner cara de fastidio. Yo hice todas las invitaciones. Hice la criba de posibles invitados, elegí las tarjetas y los sobres, recopilé las direcciones, compré los sellos y mandé todas las invitaciones por correo, yo sola. Él estaba casi siempre fuera, rodando la nueva temporada del programa. De vez en cuando proponía un nombre, alguien a quien se le había olvidado mencionar, aunque me parece que sí miró detenidamente la lista de invitados al final, porque dijo que quería asegurarse de que no se olvidaba de nadie. Piers fue un añadido de última hora.

—No estaba en la lista —le digo—, pero me encontré con su mujer cuando estuvimos tomando una copa en el Groucho. Me preguntó por la boda y me pareció absurdo que no vinieran. Porque ¿por qué no íbamos a invitarlos?

Piers es el productor del programa. Es majo y parece que Will y él siempre se han llevado bien. No me pensé dos veces lo de invitarlos.

—Ya —dice Will—. Sí, claro, es lógico.

Aun así, noto un pero en su voz. Por la razón que sea, le ha molestado.

—Cariño —digo pasándole el brazo por el cuello—, pensé que estarías encantado de que vinieran. A ellos, desde luego, pareció gustarles que los invitara.

—No es que me importe —contesta con cautela—, es solo que me ha sorprendido, nada más. —Quita la mano de mi cintura—. No me molesta en absoluto. De hecho, es una sorpresa en el buen sentido. Estará bien que vengan.

—Vale. Bueno, entonces, voy a poner a los matrimonios juntos. ¿Qué te parece?

—El eterno dilema —contesta, burlón.

—Ay, Dios, ya lo sé… Pero a la gente le importan muchísimo estas cosas.

—Bueno, si tú y yo estuviéramos invitados a una boda, sé perfectamente dónde querría sentarme.

—Ah, ¿sí?

—Justo enfrente de ti, para poder hacer esto. —Baja la mano y empieza a subirme la falda de seda.

—Will, la seda…

Sus dedos han tropezado con el borde de encaje de mis bragas.

—¡Will! —digo, medio enfadada—. ¿Se puede saber qué…?

Me mete los dedos debajo de las bragas y empieza a tocarme, y yo me olvido de la seda y apoyo la cabeza en su pecho.

Esto no es nada propio de mí. No soy de esas personas que se comprometen a los pocos meses de conocer a alguien… o que se casan poco después. Pero puedo argumentar en mi defensa que no es una decisión precipitada ni impulsiva, como creo que sospechan algunos. Más bien todo lo contrario. Si te conoces a ti misma y sabes lo que quieres, vas a por ello y ya está.

—Podríamos hacerlo ahora mismo —me susurra Will cálidamente junto al cuello—. Tenemos tiempo, ¿no?

Yo intento responder que no, pero, como sigue tocándome, se me escapa un largo gemido.

Con otras parejas me aburría en cuestión de semanas; el sexo se convertía enseguida en algo vulgar y prosaico, en una tarea más. Con Will siento que nunca estoy saciada, aunque, en el sentido más elemental del término, lo estoy mucho más que con cualquier otro amante de los que he tenido. Y no es solo porque sea tan guapo (que lo es, por supuesto, objetivamente). Esta insaciabilidad es mucho más honda. Soy consciente de que tengo la necesidad de poseerlo. De que cada encuentro sexual es un intento de posesión que nunca se satisface del todo porque una parte esencial de su ser siempre se me escapa y se escabulle.

¿Es posible que sea por su fama? ¿Por el hecho de que cuando te haces famoso te conviertes, en cierto sentido, en propiedad pública? ¿O se trata de otra cosa, de algo más fundamental? ¿De algo secreto y misterioso que permanece oculto a la vista?

Cómo no, vuelvo a pensar en la nota. «No voy a pensar en eso», me digo.

Los dedos de Will siguen a lo suyo.

—Will —digo débilmente—, podría entrar alguien.

—Ahí está la emoción, ¿no? —susurra.

Sí, supongo que sí. De lo que no hay duda es de que Will ha ampliado mis horizontes sexuales. Me ha iniciado en la práctica del sexo en sitios públicos. Lo hemos hecho en un aparcamiento y en la última fila de un cine casi vacío. Cuando me acuerdo, casi no doy crédito: no me puedo creer que yo haya hecho esas cosas. Julia Keegan no infringe la ley.

También es el único hombre al que le he permitido que me grabe desnuda. Una vez, incluso haciendo el amor. Solo accedí cuando ya estábamos comprometidos, claro. No soy tan idiota. Pero a Will le encanta y, desde que hemos empezado a hacerlo, aunque no es que me guste exactamente, porque supone una pérdida de control, y en todas las relaciones que he tenido siempre he sido yo la que controlaba, al mismo tiempo es embriagador abandonarse de ese modo. Oigo que se desabrocha el cinturón y solo con oír ese sonido noto que me recorre una descarga. Me empuja hacia delante, hacia la cómoda, un poco bruscamente. Me agarro al mueble y siento la punta de su polla ahí, lista para penetrarme.

—¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien? —La puerta chirría al abrirse.

¡Mierda!

Will se aparta de mí, le oigo subirse a toda prisa los pantalones y abrocharse el cinturón. Noto caer mi falda. Casi no me atrevo a darme la vuelta.

Parado en la puerta está Johnno, el padrino de Will. ¿Qué ha visto? ¿Todo? Noto que me arden las mejillas y me enfado conmigo misma. Y con él. Yo nunca me sonrojo.

—Perdón, chicos —dice—. ¿Interrumpo algo? ¿Eso que veo es una sonrisilla? Uy… —dice al fijarse en lo que llevo puesto—. ¿Es el…? ¿No se supone que trae mala suerte?

Me dan ganas de coger un objeto pesado y lanzárselo, y gritarle que salga de aquí. Pero tengo que portarme civilizadamente.

—¡Por favor…! —digo, y espero que por mi tono se entienda que estoy diciendo: «¿Tengo pinta de ser una cretina que cree en esas cosas?».

Lo miro levantando una ceja, con los brazos cruzados. En lo de levantar la ceja soy una experta; en el trabajo lo uso y siempre me da buen resultado. Reto con la mirada a Johnno a decir algo. A pesar de lo bruto que es, creo que me tiene un poco de miedo. Suelo asustar a la gente, en general.

—Estábamos repasando el plan de mesas —le digo—. Eso es lo que has interrumpido.

—Bueno, pues… —dice—. Soy un idiota. —Veo que está un poco acobardado. Mejor—. Acabo de darme cuenta de que se me ha olvidado una cosa muy importante.

Noto que se me acelera el corazón. Por favor, que no sean los anillos. Le dije a Will que no le diera los anillos hasta el último momento. Si ha olvidado los anillos, no respondo de mis actos.

—El traje —dice—. Lo tenía preparado, en el perchero, y luego, en el último momento… En fin, no sé qué pasó. Debe de estar colgado en mi puerta, en Inglaterra, imagino.

Aparto la mirada de los dos mientras salen de la habitación. Me concentro con todas mis fuerzas en no decir nada de lo que pueda arrepentirme. Este fin de semana tengo que controlar mi mal genio. A veces no puedo dominarme. No es que me sienta orgullosa de ello, pero la verdad es que nunca he podido controlarme del todo, aunque en ese aspecto estoy mejorando. La ira no es algo que le siente bien a una novia.

No entiendo por qué Will sigue siendo amigo de Johnno, cómo es que no ha cortado ya con él. Por su conversación chispeante no será, desde luego. Es inofensivo, supongo. Eso creo, por lo menos. Pero son tan distintos… Will es tan enérgico, tiene tanto éxito y es tan elegante, tan cuidadoso con su aspecto… Johnno, en cambio, es un guarro. Un desecho social. Cuando fuimos a recogerlo a la estación de tren, en la península, apestaba a maría y parecía que había dormido en la calle. Yo esperaba que por lo menos se afeitara y se cortara el pelo antes de venir. No es mucho pedir que el padrino del novio no parezca un cavernícola, ¿no? Luego le diré a Will que vaya a su habitación y le lleve una maquinilla de afeitar.

Will se porta demasiado bien con él. Por lo visto, hasta consiguió que le hicieran una prueba para Sobrevivir a la noche, aunque, claro, la cosa no pasó de ahí. Cuando le pregunté por qué seguía teniendo relación con Johnno, me contestó que su amistad «venía de muy atrás». «Ahora ya casi no tenemos nada en común», me dijo, «pero nos conocemos desde hace muchísimo tiempo».

De todos modos, Will puede ser implacable. Si soy sincera, esa fue seguramente una de las cosas que más me atrajo de él cuando nos conocimos, una de las cosas que enseguida me di cuenta que teníamos en común. Casi tanto como su físico o su sonrisa irresistible, lo que me atrajo fue la ambición que olfateé en él por debajo de su encanto.

Eso es justamente lo que me inquieta. No entiendo por qué sigue siendo amigo del tal Johnno simplemente porque tienen un pasado común. A no ser, claro, que haya algo en ese pasado que le impide cortar con él.

JOHNNO

El padrino del novio

Will sale por la trampilla con un paquete de Guinness. Estamos en las almenas del Torreón, mirando por los huecos entre los bloques de piedra. El suelo queda muy abajo y algunas piedras están bastante sueltas. Si te dan miedo las alturas, mejor no subas aquí, porque acojona. Desde aquí arriba se ve hasta la península. Me siento como un rey, con el sol en la cara.

Will saca una lata del paquete.

—Ten.

—Ah, cerveza de la buena. Gracias, tío. Y perdona por lo de antes. —Le guiño un ojo—. Aunque pensaba que había que reservarse para después de la boda.

Sube una ceja, haciéndose el inocente.

—No sé de qué me hablas. Jules y yo estábamos repasando la colocación de las mesas.

—Ah, ¿sí? ¿Así se le llama ahora? Siento lo del traje, tío, de verdad. Soy un imbécil por habérmelo dejado en casa.

Quiero que sepa que me siento fatal; que me tomo muy en serio lo de ser su padrino. De verdad, quiero que esté orgulloso de mí.

—No te preocupes —me dice—. No sé si te servirá el que he traído de repuesto, pero te lo presto encantado.

—¿Seguro que a Jules no le importa? No parecía muy contenta.

—Sí —contesta moviendo una mano—, ya se le pasará.

Lo que significa que está enfadada y que tendrá que convencerla.

—Vale. Gracias, tío.

Bebe un trago de su Guinness y se apoya contra la pared de piedra que tenemos detrás. Entonces parece acordarse de algo.

—Ah, por cierto, no habrás visto a Olivia, ¿verdad? ¿La hermana de Jules? No para de desaparecer. Está un poco… sensible —dice, aunque por el gesto que ha hecho se nota que lo que quiere decir es que está un poco pirada.

La he visto antes. Es alta y morena de pelo, con la boca grande y cara de asco, y unas piernas kilométricas.

—Pues es una pena —digo—, porque… Venga, no me digas que no te has fijado.

—Johnno, por favor, tiene diecinueve años. No seas cerdo. Y además da la casualidad de que es la hermana de mi novia.

—Diecinueve. Entonces, es legal —digo para pincharle un poco—. Además, es tradición, ¿no? El padrino puede elegir entre las damas de honor. Y como solo hay una, no tengo elección…

Will tuerce la boca como si hubiera probado algo asqueroso.

—No creo que esa norma se aplique cuando tienen quince años menos que tú, idiota.

Ahora se hace el formal, pero siempre le han ido mucho las tías. Y ligaba un montón, el cabronazo, tenía una suerte…

—Esa está prohibida, ¿vale? Métetelo en esa cabeza hueca que tienes. —Me da unos golpecitos en la cabeza con los nudillos.

Lo de «cabeza hueca» no me gusta ni un pelo. Es verdad que no soy ningún cerebrito, pero no me gusta que me traten como si fuera retrasado. Will lo sabe. Era una de las cosas que más me fastidiaban en el colegio. Aun así me río. Sé que no lo ha dicho con mala intención.

—Mira —me dice—, no quiero que metas la pata intentando ligar con mi cuñada. Jules me mataría. Y a ti también.

—Vale, vale.

—Además —dice, bajando la voz—, está, ya sabes… —Vuelve a hacer ese gesto: «pirada»—. Debe de haberlo sacado de su madre. Menos mal que Jules no ha heredado ese gen. En fin, que las manos quietas, ¿vale?

—Que sí, tranquilo. —Le doy un trago a mi Guinness y suelto un eructo.

—¿Has ido a escalar últimamente? —me pregunta. Está claro que quiere cambiar de tema.

—No, qué va. Por eso estoy así. —Me toco la barriga—. Cuesta sacar tiempo para escalar cuando no te pagan por hacerlo, como a ti.

Lo curioso es que siempre he sido yo quien más metido estaba en ese tema. En todo tipo de deportes al aire libre. Hasta hace poco, yo también me ganaba la vida así; trabajaba en un centro de deportes de aventura en el Distrito de los Lagos.

—Sí, ya me imagino —dice—. Es curioso. La verdad es que no es tan divertido como parece.

—Lo dudo, tío. Te pagan por hacer el mejor trabajo del mundo.

—Bueno, ya sabes… Así no es tan auténtico. Hay mucho montaje.

Me juego la cabeza a que para las cosas más chungas usa un doble. Nunca le ha gustado mancharse las manos. Dice que entrena un montón para el programa, pero aun así.

—Y luego está la peluquería, y el maquillaje… —dice—. Que es una ridiculez cuando estás rodando un programa de supervivencia.

—Seguro que te encanta todo eso —le digo con un guiño—. A mí no me engañas.

Siempre ha sido muy presumido. Lo digo con cariño, claro, pero la verdad es que me encanta meterme con él. Es un tío muy guapo y lo sabe. Se nota que toda la ropa que lleva hoy, hasta los vaqueros, es buena, de la que cuesta una pasta. Puede que sea por influencia de Jules, que es una tía elegante y seguro que le lleva de compras. Claro que seguro que a él tampoco le importa.

—Bueno —digo dándole una palmada en el hombro—, ¿listo para casarte?

Sonríe y dice que sí con la cabeza.

—Sí. ¿Qué quieres que te diga? Estoy loco por ella.

No voy a mentir, me llevé una sorpresa cuando me dijo que iba a casarse. Siempre me había parecido de los que no sientan cabeza. No hay mujer que se resista a su encanto y a su físico. En la despedida de soltero me estuvo contando con cuántas tías se liaba antes de conocer a Jules. «Era una locura», me dijo. «Nunca había follado tanto como cuando me apunté a una de esas aplicaciones, ni siquiera cuando estaba en la universidad. ¡Tenía que hacerme pruebas cada dos semanas! Pero hay mucha loca por ahí suelta, ¿sabes? Mucha tía que se te pega como una lapa. Ahora ya no tengo tiempo para esas cosas. Y luego apareció Jules, y era… perfecta. Tan segura de sí misma, de lo que quiere en la vida… Somos iguales».

«Seguro que tampoco te pareció mal que tenga una casa en Islington», pensé yo, pero no lo dije. Ni que su padre esté forrado. Eso no me atrevo a decírselo, porque la gente se cabrea si le hablas de dinero. Pero si hay algo que a Will siempre le ha gustado, puede que hasta más que las mujeres, es el dinero. Puede que sea por su infancia, por no haber tenido tanta pasta como el resto de la gente del colegio. Yo eso lo entiendo. Él estaba allí porque su padre era el director, y yo porque me dieron una beca deportiva. Mi familia tampoco es nada pija. A mí me vieron jugar al rugby en un torneo escolar en Croydon cuando tenía once años y hablaron con mi padre. Era algo normal en el Trevs: le daban mucha importancia a tener un buen equipo.

Llegan voces de abajo.

—¡Eh, eh! ¡Hola! ¿Qué hacéis ahí arriba?

—¡Chicos! —dice Will—. ¡Subid, que hay sitio!

Qué putada. Con lo a gusto que estaba aquí, solo con Will.

Están llegando por la trampilla, los cuatro amigos que van a hacer de caballeros de honor en la boda. Me aparto para dejarles sitio y los saludo con un gesto cuando van apareciendo: primero Femi y luego Angus, Duncan y Peter.

—Joder, qué alto está esto —dice Femi al asomarse al borde.

Duncan agarra a Angus de los hombros y hace como que lo empuja.

—¡Uy! ¡Te he salvado por los pelos!

Angus suelta un gritito agudo y todos nos reímos.

—¡No hagas eso! —dice, cabreado, cuando se recupera del susto—. Es muy peligroso, joder, ¡hostia! —Se agarra a las piedras con todas sus fuerzas y avanza despacio para sentarse a nuestro lado.

Angus siempre fue un poco pringado para ser de nuestra pandilla, pero en el colegio tenía mucha fama porque, al empezar el curso, llegaba siempre en el helicóptero de su padre y eso le daba puntos.

Will reparte las latas de Guinness que llevo mirando unos segundos.

—Hombre, gracias. —Femi mira la lata—. Allá donde fueres, ¿eh?

Pete señala con la cabeza hacia el suelo, allá abajo.

—Vas a tener que tomarte un par de estas para que se te pase el susto, Angus, tío.

—Sí, pero tampoco te pases —dice Duncan—, a ver si se te va a ir la olla.

—Callaos ya —dice Angus, enfadado. Se ha puesto rojo, pero sigue estando un poco pálido y me parece que procura no mirar mucho por encima del borde.

—Me he traído un material para el fin de semana —dice Pete en voz baja— que cuando lo probéis, vais a flipar, vais a creeros que podéis volar.

—No cambias, ¿eh, Pete? —dice Femi—. ¿Has vuelto a saquearle el armario de las pastillas a tu madre? Me acuerdo de cómo sonaba tu neceser cuando volvías de vacaciones, como si estuviera lleno de canicas.

—Sí —dice Angus—. Estamos todos en deuda con tu madre.

—Yo, desde luego, le haría un homenaje —dice Duncan—. Siempre me acuerdo de lo buena que estaba, Pete.

—Pues a ver si mañana te enrollas, chaval —dice Femi.

Pete le guiña un ojo.

—Ya me conocéis. Yo siempre comparto con mis amiguitos.

—¿Y por qué no ahora? —pregunto. De pronto siento que necesito algo que me relaje, y ya se me ha pasado el efecto del porro que me fumé antes.

—Bien dicho, Jota, tío —dice Pete—. Pero no os podéis pasar.

—Más vale que os portéis bien mañana —dice Will, medio en serio—. No quiero que mi séquito me ponga en ridículo.

—Nos vamos a portar bien. —Pete le pasa un brazo por el hombro—. Solo queremos asegurarnos de que tu boda sea una ocasión para el recuerdo.